Марк Д. Фершильд. Модели цветового восприятия

Подождите немного. Документ загружается.

световой энергии колбочками в зрительной системе человека начинаются не

линейные процессы, которые заканчиваются до того, как вынесено оконча

тельное суждение о цветовом тоне стимула.

Хант (1989) показал, что эффект Бецольда — Брюкке не возникает в случае

неизолированных стимулов.

6.4 ЭФФЕКТ ЭБНЕЯ

(ЗАВИСИМОСТЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА ОТ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ)

Если белый свет смешивать в разных пропорциях с монохроматическим све

том определенной длины волны, то смесь будет менять свою колориметрическую

чистоту, сохраняя при этом постоянство доминирующей длины волны. Легко

догадаться, что набор таких смесей будет лежать на прямой линии между белой

точкой и позицией монохроматического стимула на локусе диаграммы цветно

стей; при этом цветовой тон набора смесей будет оставаться постоянным.

Однако, как показывает эффект Бецольда — Брюкке, длина волны монохро

матического излучения — это плохой физический идентификатор восприятия

цветового тона: смеси монохроматического излучения с белым светом не дер

жат цветовой тон, что известно как эффект Эбнея.

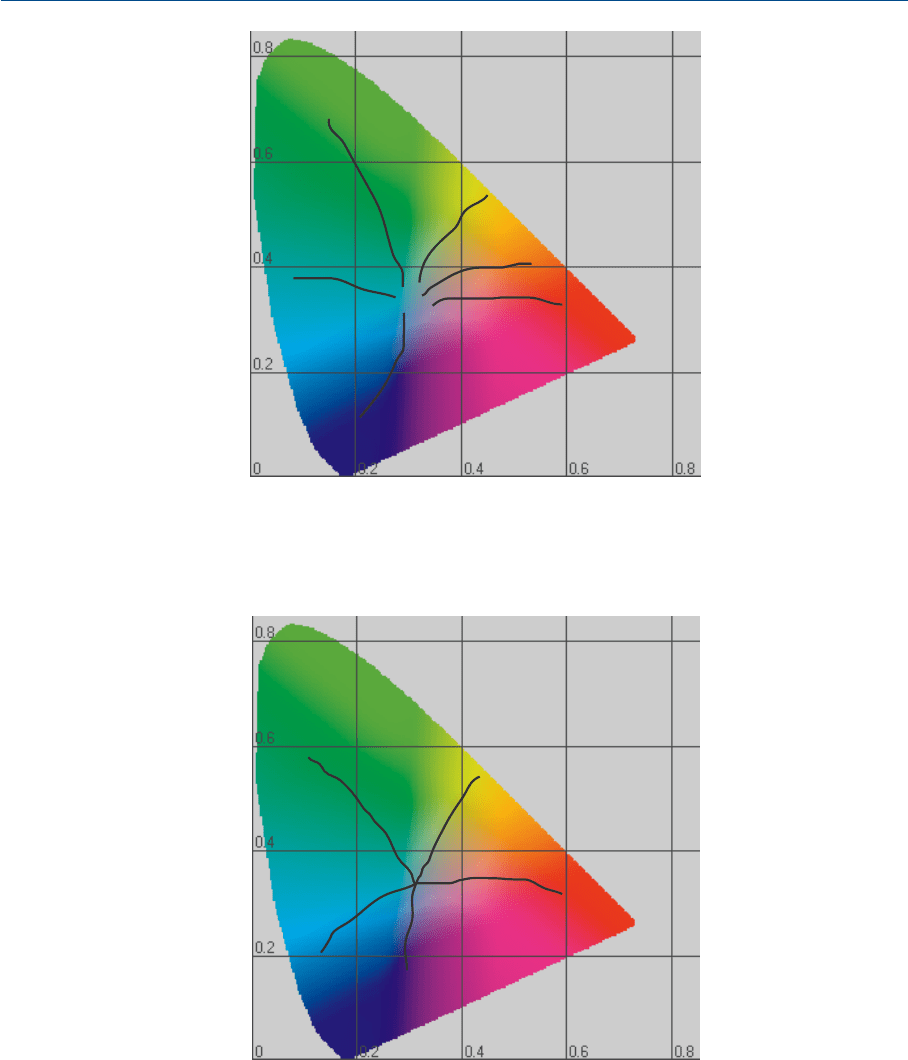

Эффект Эбнея можно проиллюстрировать путем вычерчивания линий по

стоянного цветового тона для смесей монохроматических стимулов с белыми

стимулами. Результаты Робертсона (1970), также изучавшего данный фено

мен, показаны на рис. 6.6: шесть линий с постоянным цветовым тоном получе

ны им на основе психофизических экспериментов, проведенных с тремя на

блюдателями. Отметим, что наблюдаемое нами искривление линий постоянно

го цветового тона на диаграмме цветностей возникает и в отношении других

149

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

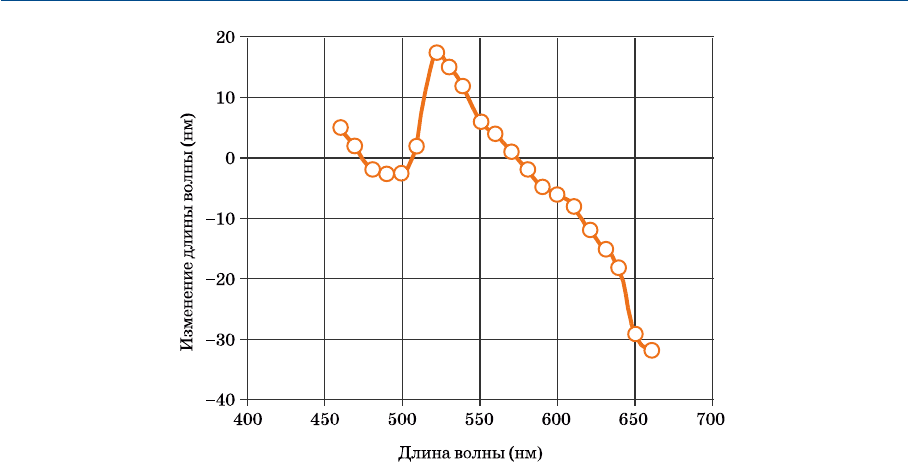

Рис. 6.5 Данные, иллюстрирующие цветовой сдвиг Бецольда — Брюкке. Кривая демонстриру

ет сдвиг длины волны, требуемый для обеспечения постоянства цветового тона при десяти

кратном уменьшении светимости стимула.

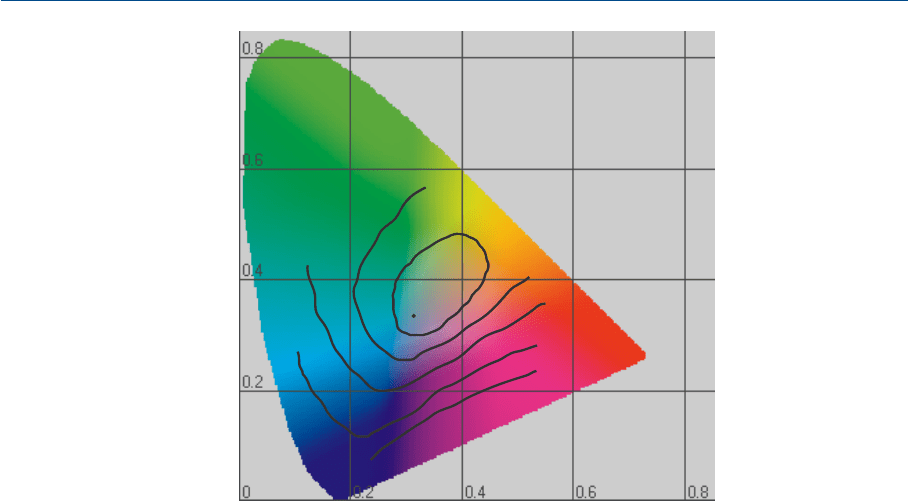

стимулов. Сказанное можно проиллюстрировать на примере неизолированных

цветовых стимулов с помощью линий постоянного манселловского цветового

тона (рис. 6.7), полученных при переразметке манселловского атласа в 1940 г.

(Ньюхолл, 1940).

150

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

x

y

Рис. 6.6 Контуры постоянного цветового тона на диаграмме цветностей CIE 1931, иллюстри

рующие эффект Эбнея.

5G

5Y

5R

5P

5B

x

y

Рис. 6.7 Контуры постоянного манселловского цветового тона со светлотой 5 на диаграмме

цветностей CIE 1931.

Итак,

ð

Эффект Эбнея проявляет себя тем, что прямые линии, радиально рас

ходящиеся из белой точки диаграммы цветностей, не являются линия

ми постоянного цветового тона.

Аналогично эффекту Бецольда — Брюкке, эффект Эбнея указывает на нели

нейность работы зрительной системы человека на участке между колбочковым

возбуждением и восприятием цветового тона (Парди, 1931).

Экспериментальные данные по эффектам Бецольда — Брюкке и Эбнея мож

но найти у Айямы (1987).

6.5 ЭФФЕКТ ГЕЛЬМГОЛЬЦА — КОЛЬРАУША

(ЗАВИСИМОСТЬ СУБЪЕКТИВНОЙ ЯРКОСТИ ОТ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ

И ЦВЕТНОСТИ)

В системе CIEколориметрии трехстимульное значение Y определяет фото

метрическую яркость стимула (или коэффициент его яркости). Смысл величи

ны Y состоит в том, чтобы описывать зрительную эффективность стимулов

с различными длинами волн в контексте субъективной яркости (порой ошибоч

но полагают, что, величина Y непосредственно описывает степень субъектив

ной яркости стимула).

Один из феноменов, подтверждающий ошибочность такого мнения, носит

название эффекта Гельмгольца — Кольрауша. Последний великолепно иллю

стрируется вычерчиванием контуров постоянного отношения «субъективная

151

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

y

1.0

1.5

1.1

1.2

1.3

1.4

Рис. 6.8 Контуры постоянного отношения субъективная яркость/фотометрическая яркость,

иллюстрирующая эффект Гельмгольца — Кольрауша.

яркость/фотометрическая яркость» (рис. 6.8 — упрощенная иллюстрация Вы

шецкого и Стайлса, 1982): контуры представляют собой локусы цветности сти

мулов с постоянной субъективной яркостью при постоянной фотометрической

яркости. Субъективная яркость стимулов (с данными цветностями относитель

но белой точки и при постоянной фотометрической яркости) отмечена цифра

ми. Предлагаемые контуры иллюстрируют то, что с повышением чистоты цве

та стимула (и при условии его постоянной фотометрической яркости) ощуще

ние субъективной яркости растет. Плюс к тому, мы видим, что эффект зависит

от цветового тона стимулов.

Смоделировать эффект Гельмгольца — Кольрауша пытались разными спосо

бами, и один из них — формулы Кована и Варэ (Хант, 1991), основанные на рас

чете некоего поправочного Fкоэффициента, зависящего от цветности стимулов

(формула 6.1):

F y xy x y xy=- - + +0256 0184 2527 4656 4657

34

.. . . .

(6.1)

Поправочные коэффициенты вычислены для всех возможных стимулов. Два

стимула считаются равносветлыми, пока сохраняется равенство в формуле 6.2:

Log Log() ()LF LF

11 22

+= +

(6.2)

где L — фотометрическая яркость стимулов, а F — поправочный коэффициент

из уравнения 6.3.

Уравнения Кована и Варэ получены для изолированных стимулов, однако

дальнейшие визуальные эксперименты показали, что эффект Гельмгольца —

Кольрауша распространяется и на неизолированные стимулы. Фершильд

и Пиротта (1991) предлагают обзор научного исследования Кована и Варэ и ре

зультирующую простую формулу прогноза светлоты, в которой коррекция

CIELABсветлоты (L

*

предиктор) дается как функция от CIELABнасыщен

ности (

C

ab

*

) и угла цветового тона (

h

ab

), а предиктор «хроматической светлоты»

L

**

рассчитывается по формуле 6.3:

LLfLfhC

ab ab

** * * *

()( )=+

21

(6.3)

Уравнение 6.3 описывает эффект Гельмгольца — Кольрауша за счет управ

ления предиктором светлоты L

*

(основанным на фотометрической яркости сти

мула) с добавленным коэффициентом насыщенности (

C

ab

*

), т.е. эффект Гельм

гольца — Кольрауша зависит от светлоты и цветового тона стимула (подробнее

см. Фершильд и Пиротта, 1991).

Эффект Гельмгольца — Кольрауша можно наблюдать при рассматривании

образцов манселловского атласа цветов, где образцы с постоянной манселлов

ской светлотой подобраны так, что имеют постоянный коэффициент яркости,

то есть: если взять манселловские образцы с данным цветовым тоном и данной

светлотой — коэффициент яркости будет постоянным при меняющейся насы

152

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

щенности. Рассматривание такого набора покажет, что образцы с высокой на

сыщенностью действительно воспринимаются более яркими, и величина этого

эффекта зависит от специфики цветового тона и степени светлоты стимула.

ð

Эффект Гельмгольца — Кольрауша выражается в том, что по мере рос

та хроматичности стимула (при постоянной фотометрической ярко

сти) растет его субъективная яркость; и, таким образом, субъективную

яркость (и, следовательно, светлоту) нельзя рассматривать как одно

мерную функцию от яркости стимула (или от его относительной фото

метрической яркости).

Отличия между спектральной световой эффективностью, измеренной при по

мощи фликкерной фотометрии (подобно

V()l

кривой), и гетерохроматическим

соответствием по яркости (эффект Гельмгольца — Кольрауша), а также их зави

симость от возраста наблюдателя — описаны Крафтом и Вернером (1994).

6.6 ЭФФЕКТ ХАНТА

(ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛНОТЫ ЦВЕТА ОТ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ)

Внимательное наблюдение за окружающим миром ведет нас к пониманию

того, что цветовое восприятие объектов существенно меняется, когда меняется

полный уровень фотометрической яркости стимулов: объекты кажутся кра

сочными и контрастными солнечным летним днем и приглушенными в сумер

ках (эффекты Ханта и Стивенса [раздел 6.7]).

Эффект Ханта был выявлен в процессе исследования феноменов световой

и темновой адаптаций цветового зрения (Хант, 1952). Хант обобщил данные по

согласованным цветовым стимулам, полученные через т.н. гаплоскопическое

соответствие: левый и правый глаза наблюдателя были адаптированы к раз

ным просмотровым условиям, и соответствия были получены между стимула

ми, по отдельности предъявляемыми левому и правому глазам.

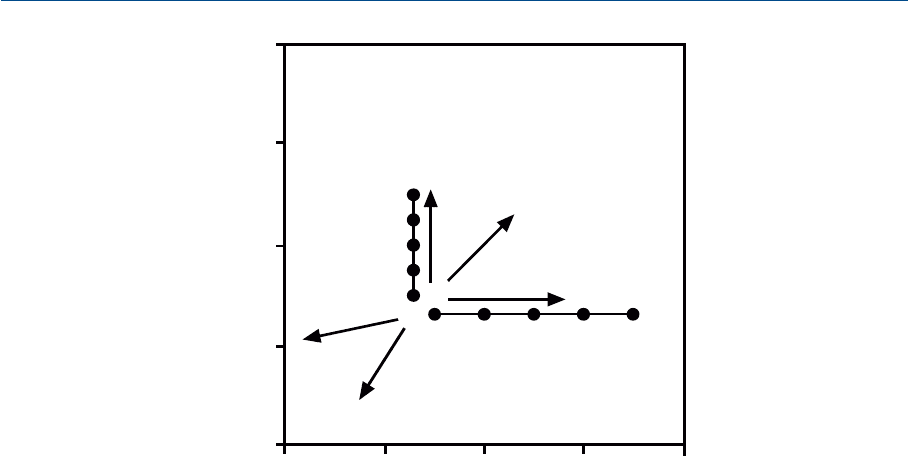

Рис. 6.9 схематично иллюстрирует хантовские результаты: точечные дан

ные представляют результат визуального согласования стимулов при различ

ных уровнях адаптации. При этом видно, что стимулу с низкой колориметри

ческой чистотой при высокой яркости (10000 cd/m

2

) будет соответствовать

1

стимул низкой яркости (1 cd/m

2

), но с высокой колориметрической чистотой.

Таким образом было достоверно установлено, что при повышении яркости хро

матического стимула усиливается ощущение полноты его цвета.

Эффект Ханта может быть проиллюстрирован рис. 4.1: представьте себе, что

вы находитесь в тех же условиях освещения, что и кубики рисунка, — обратите

внимание на то, что более освещенные стороны кубиков воспринимаются более

полноцветными.

Эффект Ханта можно наблюдать, рассматривая цветное изображение (ска

жем, все тот же рис. 4.1) при разных уровнях освещенности: при низком уровне

153

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

1

По полноте цвета. — Прим. пер.

освещенности полнота цвета различных элементов изображения будет совсем

небольшой, но если затем вынести это изображение на яркий свет (например,

выйти с ним в солнечный день на улицу или поместить в просмотровую каби

ну) — элементы изображения будут восприниматься с существенно большей

полнотой цвета.

ð

Эффект Ханта выражается в том, что ощущение полноты цвета хрома

тического стимула растет по мере роста его фотометрической яркости.

Эффект Ханта указывает также на необходимость учета абсолютного уровня

яркости стимула в моделях цветового восприятия (чего традиционная колори

метрия обеспечить не в состоянии).

6.7 ЭФФЕКТ СТИВЕНСА

(ЗАВИСИМОСТЬ КОНТРАСТА ОТ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ)

Эффект Стивенса тесно связан с эффектом Ханта. Если эффект Ханта — это

повышение хроматического контраста между стимулами за счет увеличения

их полноты цвета по мере роста их фотометрической яркости, то эффект Сти

венса — это рост субъективнояркостного (или светлотного) контраста по мере

роста яркости стимулов. Для лучшего понимания эффекта Стивенса отметим,

что здесь о контрасте мы говорим как о кратности изменения субъективной яр

кости (или светлоты) в результате изменения фотометрической яркости (под

робнее по вопросам контраста см. у Фершильда [1995]).

154

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

10000 1000 100 10 1

10000

1000

100

10

1

x

y

Рис. 6.9 Векторы изменения цветностей при изменении уровня светимости, иллюстрирующие

эффект Ханта. Точками отмечены уровни светимости стимулов.

Подобно хантовскому эффекту, эффект Стивенса был обнаружен в результа

те классических психофизических экспериментов (Стивенс и Стивенс, 1963),

при которых наблюдателей просили установить величину субъективной ярко

сти стимулов в различных условиях адаптации. Результаты экспериментов

продемонстрировали степенную зависимость между субъективной яркостью

и измеренной яркостью стимулов (данную зависимость в психофизике часто

именуют степенным законом Стивенса). График данной зависимости будет сте

пенным в линейных координатах, но превращается в прямую линию в коорди

натах логарифмических (наклон прямой равен степени функции).

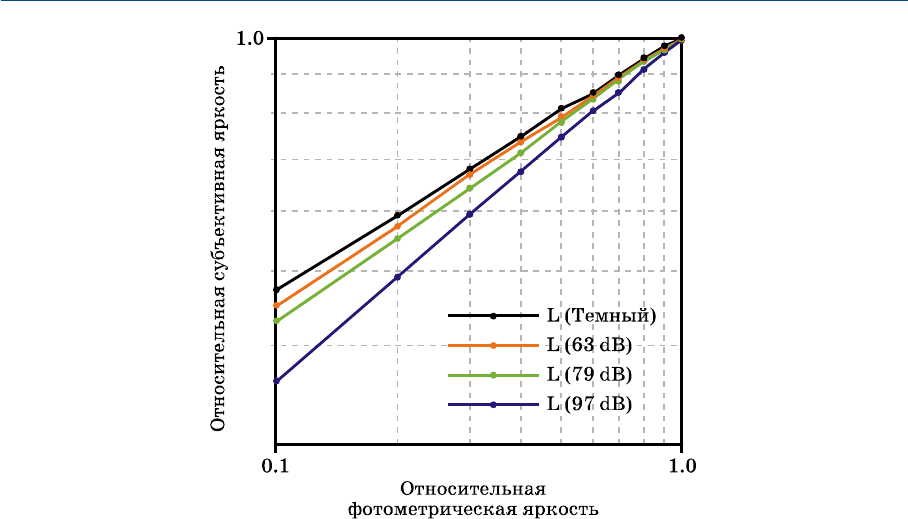

Набор типичных графиков с логарифмическими осями, полученный в экспе

риментах Стивенса и Стивенса (1963), показан на рис. 6.10: линии демонстриру

ют усредненные относительные величины субъективной яркости как функцию

от относительной яркости стимула (при четырех различных уровнях адаптации

наблюдателя). По графикам видно, что наклон прямых (соответственно и сте

пень функции) растет по мере роста адаптирующей яркости стимула.

ð

Эффект Стивенса выражается в том, что по мере роста фотометриче

ской яркости (сложных стимулов. — Прим. пер.) темные стимулы вос

принимаются еще более темными, а светлые — еще более светлыми.

На первый взгляд, результаты противоречивы, но на самом деле таковы.

Эффект Стивенса можно наблюдать при показе одного и того же изображе

ния при низком и высоком уровнях фотометрической яркости. Особенно на

глядным явится чернобелое изображение: при низком уровне яркости оно бу

155

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

Рис. 6.10 Изменения в светлотном контрасте как функция от адаптирующей яркости, согласно

эффекту Стивенса.

дет выглядеть весьма низкоконтрастным — «белые» области не будут воспри

ниматься очень яркими и, что совсем удивительно, — темные области не будут

казаться очень темными; если затем это же изображение вынести на яркий

свет, то «белые» области будут восприниматься существенно более яркими,

а темные — существенно более темными, — то есть визуальный контраст изо

бражения вырастет.

6.8 ЭФФЕКТ ХЕЛЬСОНА — ДЖАДДА

(ЦВЕТОВОЙ ТОН НЕМАРКИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ)

Эффект Хельсона — Джадда трудновоспроизводим в нормальных условиях

просмотра, поэтому малозначим в практике. Однако его описание включено

в нашу книгу, поскольку две модели цветового восприятия (модель Ханта и мо

дель Наятани) успешно прогнозируют данный эффект. При использовании

указанных моделей важно понимать определение эффекта Хельсона — Джадда

и учитывать его.

Экспериментальные данные, благодаря которым впервые был описан дан

ный эффект, получены Хельсоном в 1938 г. В его эксперименте наблюдателей

помещали в световую кабину (наподобие туалетной комнаты), освещенную све

том, близким к монохроматическому. После некоторого периода привыкания

наблюдателей просили присвоить манселловское значение различным немар

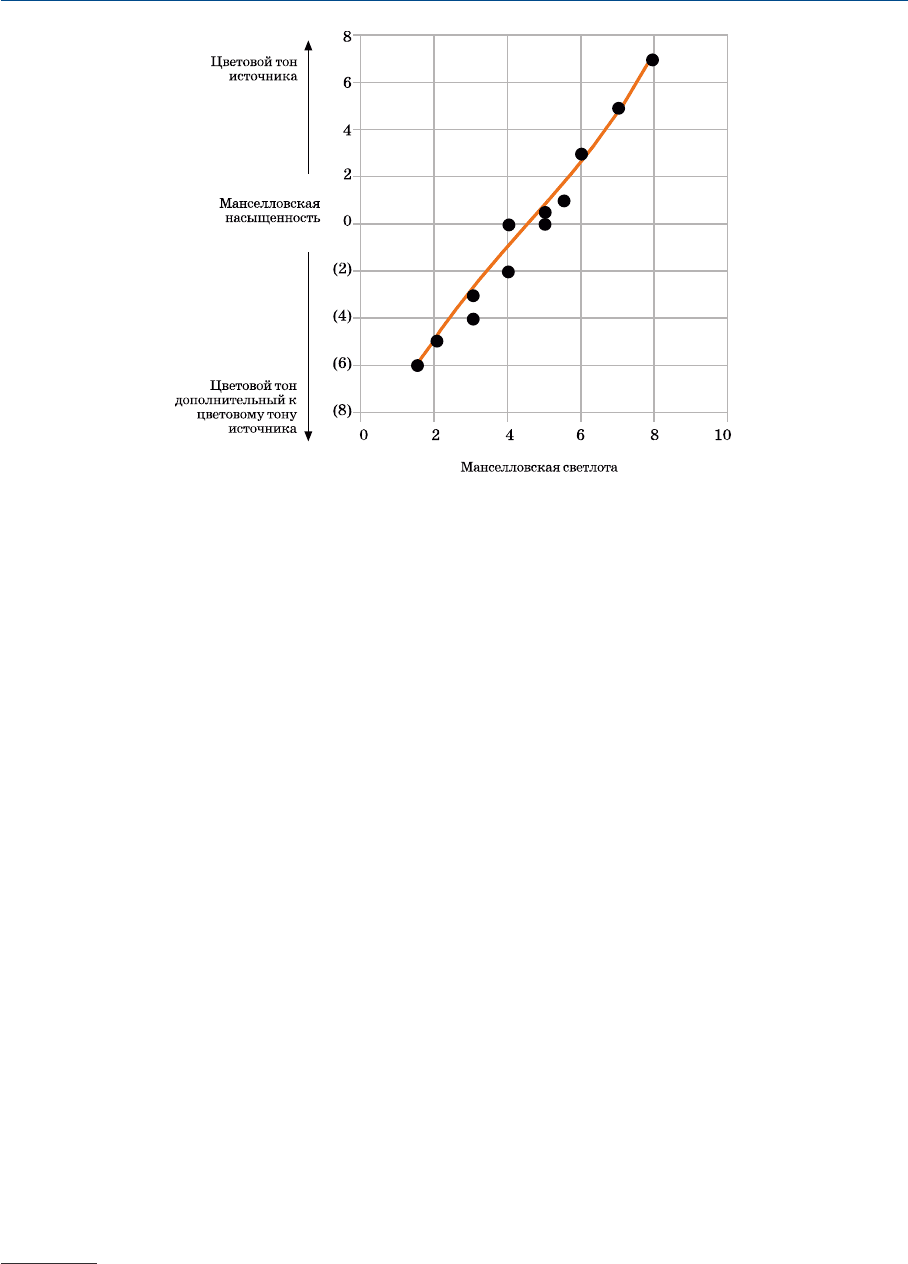

кированным образцам (ахроматичные манселловские патчи). Типичные ре

зультаты при манселловской светлоте фона 5/ показаны на рис. 6.11 (при этом

сходные результаты наблюдались на чернобелых фонах).

Рис. 6.11 демонстрирует насыщенность (в манселловских единицах) немар

кированных образцов на различных уровнях манселловской светлоты: мы ви

дим, что под строго хроматичным освещением образцы не воспринимаются

нейтральными. Образцы, которые были светлее фона, демонстрировали некие

величины насыщенности при цветовом тоне, сходном с цветовым тоном источ

ника, тогда как образцы, которые были темнее, чем фон, приобретали цветовой

тон, дополнительный к тону источника.

Важно отметить, что данный эффект возникает только при освещении, близ

ком к монохроматическому, и, как установил Хельсон, этот эффект полностью

пропадает, когда к монохроматическому свету добавляют буквально 5% белого.

Поскольку цветовые стимулы никогда не оценивают при монохроматическом

освещении, практическое значение эффекта Хельсона — Джадда крайне невели

ко, но все же он был учтен в некоторых моделях цветового восприятия.

Мори с коллегами наблюдали эффект Хельсона — Джадда в одном из недав

них экспериментов (Мори и др., 1991). Они поставили гаплоскопический опыт

(левый и правый глаза адаптированы по отдельности), который увеличил веро

ятность возникновения эффекта Хельсона — Джадда. Известно, что данный

эффект невозможно продемонстрировать (или наблюдать) при нормальных ус

ловиях просмотра. Последнее ставит под сомнение ценность оригинального

хельсоновского исследования, но при этом все равно возникает вопрос: почему

же всетаки у Хельсона эффект был столь выраженным? И хотя прямого ответа

156

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

на этот вопрос нет, тем не менее можно предположить, что причина кроется

в неполной хроматической адаптации наблюдателей, объясняющей цветовой

тон светлых патчей, и в хроматической индукции, объясняющей цветовой тон

темных.

Принято считать, что в обычных просмотровых ситуациях когнитивные ме

ханизмы восприятия «обесцвечивают осветитель», благодаря чему сохраняет

ся ахроматичность восприятия немаркированных образцов. Возможно, хель

соновская «монохроматическая будка» и недавние гаплоскопические экспери

менты не позволяли когнитивным механизмам работать во всю силу.

Странность хельсоновских результатов еще и в том, что наблюдатели отме

тили высокую насыщенность образцов (6–8 по манселловской шкале), имев

ших светлоту меньше 2, — такое восприятие невозможно в принципе, посколь

ку образец с манселловской светлотой 2 очень близок к черному и не может вос

приниматься одновременно и темным, и высокохроматичным. Вероятно, на

блюдатели столкнулись с т.н. высокохроматичным «отблеском»

1

на темные

объекты, имевшим место в данных условиях просмотра, и который можно объ

яснить симультанным контрастом и неполной адаптацией.

Недавние попытки Манселловской научной лаборатории воспроизвести эф

фект Хельсона — Джадда выявили одно уникальное свойство восприятия: эф

фект Хельсона — Джадда не наблюдается в случае сложных стимулов, но заме

тен тогда, когда отдельные немаркированные патчи рассматриваются на рав

номерном фоне (даже два соседних стимула от двух немаркированных образ

157

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

Рис. 6.11 Ряд оригинальных хельсоновских результатов (1938), иллюстрирующих эффект

Хельсона — Джадда: значения манселловского цветового тона и насыщенности для немарки

рованных образцов при зеленом источнике и «сером» фоне.

1

В оригинале «glowing light», взятый в кавычки. — Прим. пер.

цов, отличающихся друг от друга на один шаг по отражательной способности,

уже слишком сложны для возникновения данного эффекта).

К тому же, согласно Хельсону, необходим свет, близкий к монохроматиче

скому. В таких условиях наблюдатели действительно говорят о хроматическом

«отблеске» на те образцы, которые темнее фона, и появлении у них цветового

тона, дополнительного к тону осветителя. Любопытно, что в данном экспери

менте только 50%испытуемых сообщили, что вообще наблюдали какиелибо

эффекты.

Несмотря на то, что прикладная ценность эффекта Хельсона — Джадда

весьма спорна, всетаки он поднимает ряд интересных научных вопросов и на

водит на серьезные размышления, так как влияет на результаты прогнозов,

выполняемых некоторыми моделями цветового восприятия.

Итак,

ð

Эффект Хельсона — Джадда выражается в том, что немаркированные

образцы, рассматриваемые при высокохроматичном освещении, при

обретают цветовой тон источника освещения, если они светлее, чем

фон, и дополнительный цветовой тон, если они темнее фона.

6.9 ЭФФЕКТ БАРТЛЕСОНА — БРЕНЕМАНА

(ЗАВИСИМОСТЬ КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ ОКРУЖЕНИЯ)

Примерно в то же самое время, когда Стивенсы (1963) занимались исследо

ванием визуального контраста (растущего по мере повышения уровня фотомет

рической яркости), Бартлесон и Бренеман (1967) интересовались визуальным

контрастом при восприятии сложных стимулов (то есть — изображений), в ча

стности, зависимостью от разных уровней яркости и вариаций окружения. Ис

следователи зафиксировали результаты, сходные с эффектом Стивенса (зави

симость визуального контраста от уровня фотометрической яркости), к тому

же, они получили ряд дополнительных интересных данных, свидетельствую

щих о зависимости визуального контраста от относительной яркости окруже

ния изображения.

Экспериментальные данные, полученные Бартлесоном и Бренеманом через

установку соответствий и последующее шкалирование результатов, показали,

что визуальный контраст изображений растет по мере перехода окружения от

темного, через среднее, к светлому. Данный эффект возникает потому, что тем

ное окружение заставляет темные области изображения казаться светлее, в то

время как влияние окружения на светлые области незначительно (белые участ

ки остаются белыми несмотря на изменения в окружении). Таким образом, по

скольку в темных областях изображения визуальные изменения больше, неже

ли в светлых, на выходе имеем изменения в визуальном контрасте.

Результаты Бартлесона и Бренемана хорошо согласуются с давно известны

ми требованиями к тональному репродуцированию изображений: фотографи

ческие отпечатки, рассматриваемые на среднесером фоне, один в один переда

ют соотношения относительных яркостей стимулов оригинальной сцены.

Слайды, предназначенные для проекционного показа в темном окружении, из

158

ГЛАВА 6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ