Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее

Подождите немного. Документ загружается.

ранены пахотные земли, на которых наиболее благоприятны

условия для эрозионных процессов. Основная работа воды в

таежной зоне происходит не столько в пределах речных водо-

сборов, сколько в руслах рек. В целом здесь преобладает линей-

ная эрозия, но не на первичных звеньях гидрографической сети,

а на более или менее сформировавшихся реках и в руслах боль-

ших рек.

Заметно повышается эрозионная деятельность в зоне смешан-

ных лесов. Здесь мутность речной воды может достигать 120—

150 г/м

ъ

при модулях твердого стока до 60—80 т/км

2

при слое

годового смыва до 0,04—0,06 мм.

Пространства, занятые лесом, в зоне смешанных лесов дают

так же, как и в зоне тайги, малый поверхностный сток, если

они не подвергаются каким-либо существенным хозяйственным

воздействиям. Но в этой зоне большую территорию занимают

пахотные земли, с которых смыв почвы намного интенсивнее,

чем в лесу. Именно в этом заключается основная причина по-

вышения твердого стока в зоне смешанных лесов.

В зоне лесостепей и прерий показатели твердого стока еще

больше увеличиваются. Здесь вполне возможна мутность речной

воды до 500 г/м

3

. Но при этом модули твердого стока не возра-

стают столь резко по сравнению с тайгой в связи с уменьшени-

ем модулей или слоя речного стока. Так, для тайги полный

речной сток составляет 200—300 мм, а для лесостепной зоны

приблизительно в 2 раза меньше. Мутность же воды увеличи-

вается в 3—4 раза. Следовательно, модуль твердого стока мо-

жет возрасти в 1,5—2 раза, т. е. приблизительно до 150 т/км

2

,

при слое эрозии порядка 0,06—0,08 мм. Напомню, что все эти

данные носят интегральный характер, так как относятся ко все-

му речному водосбору. В отдельных местах, например на крутых

склонах, эрозионные процессы протекают интенсивнее, на пла-

корных участках и в лесу значительно ослабевают.

Существенную роль играет также геологическое строение

бассейнов рек. Особенно подвержены эрозии лёссы. Примером

может служить Лёссовое плато в Китае. Сочетание интенсивных

ливней с пересеченной местностью и большими уклонами весьма

способствует развитию здесь эрозии в гигантских масштабах.

Достаточно сказать, что овраги в виде каньонов глубиной в сот-

ни метров врезаются в склоны. Дороги, используемые с древних

времен и по колеям которых усливается сток и размыв, также

превратились в своеобразные каньоны глубиной в несколько

метров. Дно таких каньонов продолжают использовать в качест-

ве дорог. Средняя мутность воды р. Хуанхэ составляет почти

45 кг/м

3

, модуль твердого стока достигает 3000 т/га, а ежегод-

ный слой эрозии для всего бассейна реки выше Санмынся (пло-

щадь 715 тыс. км

2

) превышает 1 мм. Через этот створ река

ежегодно транспортирует свыше 2 млрд. т наносов, т. е. почти

10% мирового твердого стока. Хуанхэ, таким образом, своеоб-

разная Амазонка, но не в отношении стока воды, а по отноше-

нию наносов, транспортируемых рекой, к мировому твердому

стоку. В отдельных частях бассейна, в пределах Лёссового пла-

то, эрозия в 2—3 раза интенсивнее, чем в среднем для всего

бассейна Хуанхэ. Другой пример весьма интенсивных эрозион-

ных процессов — бассейн р. Колорадо, горы Сангре-де-Криста и

плато Льянос-Эстакадо в бассейнах рек Бразос, Пекос, Сан-

Хуан в США. Мутность воды в реках здесь, как и на Хуанхэ,

достигает десятка килограммов наносов на 1 м

3

воды, но модули

твердого стока и ежегодный слой эрозии меньше, чем в бассей-

не Хуанхэ, в связи с тем, что реки этого района США менее

водоносны. Все же средний слой эрозии с водосборов этих рек

достигает 0,1—0,3 мм, что говорит о весьма интенсивной эрозии.

В зоне вечнозеленых экваториальных лесов (гилей) твердый

сток незначителен как вследствие высокой инфильтрационной

способности ферралитных и ферритных лесных почв, так и под

влиянием весьма продуктивных лесов, хорошо закрепляющих

почву от размыва. Об этом можно судить по приближенным

данным о твердом стоке рек Амазонки и Конго. Мутность воды

этих рек не превышает содержание наносов в воде рек зоны тайги

умеренного пояса, но модули твердого стока и слой эрозии при-

близительно в несколько раз выше, что связано со значительно

более высокой водностью рек экваториального пояса. Прибли-

зительно в этих пределах должен быть твердый сток и в зоне

влажных лесов восточноокеанических субтропиков юго-восточ-

ных частей КНР и США. Об этом говорят данные по р. Сиц-

зян, отчасти по р. Алабама (не весь бассейн этой реки находит-

ся в пределах указанной зоны). Реки сезонно-влажных листо-

падных лесов Индостана, поскольку это можно судить по

данным для рек Маханади и Дамодар, отличаются весьма

высоким твердым стоком: при мутности свыше 3000 г/м

3

модуль

твердого стока достигает 1500—3000 т/км

2

, а слой эрозии —

0,6—1,2 мм. Основные причины столь интенсивной эрозии выз-

ваны не только естественными факторами — сильными ливнями,

перемежающимися с сухим сезоном, но в значительной мере и

антропогенными факторами — распространением земледелия и

трансформацией латеритных почв, которые при сведении лесов

и под влиянием земледелия утрачивают свои высокие инфиль-

трационные свойства и во влажный сезон способствуют форми-

рованию весьма обильного поверхностного стока. Аналогичная

картина характерна и для влажной саванны, где интенсивность

эрозии в естественных условиях сравнительно невелика, но рез-

ко увеличивается в результате хозяйственной деятельности.

В сухой саванне мутность речной воды возрастает, но в связи

с резким уменьшением речного стока снижаются модули твер-

дого стока и слой эрозии. Это явление аналогично тому, о ко-

тором говорилось в связи с закономерностями твердого стока

и эрозии в лесостепной зоне в сравнении с лесной.

В СССР наиболее интенсивны эрозионные процессы на Кав-

казе и в Средней Азии.

В пределах восточной части Большого Кавказа, особенно на

северном склоне, мутность речной воды в десятки раз больше,

чем в западной части. Так, мутность воды Терека у ст-цы Ка-

рагалинской достигает 2410 г/ж

3

, р. Сунжи у с. Брагуны —

2690 г/ж

3

, Гудермеса — 9340 г/ж

3

, а мутность воды р. Аксай —

даже 11 000 г/ж

3

(Лопатин, 1952). Высока также мутность воды

рек южного склона восточной части Большого Кавказа. Так,

мутность воды р. Куры в устье составляет 2000 г/ж

3

, однако

значительная часть бассейна р. Куры расположена в пределах

Малого Кавказа, где условия для эрозии менее благоприятны.

Мутность же воды некоторых левых притоков среднего и ниж-

него течения Куры достигает значительно больших величин:

например, р. Дамарчинчай — 4340 г/ж

3

, р. Турианчай —

5780 г/ж

3

, р. Геокчай — 4260 г/ж

3

и т. д. В общем в восточной

части Большого Кавказа преобладают реки с мутностью воды

в пределах 1000—5000 г/ж

3

, но в отдельных реках мутность даже

превышает 5000 г/ж

3

. Столь высокая мутность воды, свидетель-

ствующая об очень интенсивной эрозии, вызвана слабым рас-

пространением лесов и преобладанием горных пород, легко

поддающихся размыву. Эрозионные процессы здесь интенсивны

не только в пределах водосборов, велика также линейная эро-

зия в речных долинах и руслах.

Другой горный район с весьма интенсивной эрозией и высо-

кой мутностью воды — Средняя Азия. Мутность воды в устьях

главных рек этого района: Амударьи — 2350 г/ж

3

, Сырдарьи —

870 г/ж

3

. Однако максимум наносов, транспортируемых этими

реками, приходится не на устьевую часть, а на среднюю, так

как в нижнем их течении происходит аккумуляция наносов. По

этой причине в зоне аккумуляции русла рек Амударьи и Сыр-

дарьи расположены выше окружающей местности. Максимум

мутности воды Амударьи зарегистрирован в с. Таш-Сака

(3740 г/ж

3

), а Сырдарьи — в Тюмень-Арыке (2300 г/ж

3

).

Наибольшей мутностью в горах Средней Азии отличается

вода рек бассейна Вахша, Нарына и некоторых рек, стекающих

с северного склона Алайского хребта. Меньше содержится

наносов в воде рек западной части Тянь-Шаня, Кунгей-Алатау,

Терскей-Алатау и южной части Памира. Очень высока мут-

ность рек западной части Средней Азии — Мургаба (1540 г/ж

3

),

особенно Теджена (3560 г/ж

3

). Чрезвычайно высокой мутностью

среди рек СССР отличается вода р. Атрек. Г. В. Лопатин

(1952) оценил ее мутность, по приближенным данным, в

12,75 кг/ж

3

, а В. Л. Шульц (1965)—в 21—22 кг/м

3

. Этот же

автор приводит данные Б. Т. Кирста, согласно которым средняя

за девять лет мутность воды левого притока Мургаба —р . Куш-

ки составляет 28 кг/ж

3

, а мутность воды другого притока

р. Мургаба — р. Кашан, по данным наблюдений за десять

лет,-—даже 90 кг/м

3

. По всей вероятности, вода этих рек ха-

рактеризуется наибольшей мутностью среди рек СССР.

В активно эродируемых горных районах образуются селевые

паводки — мощные потоки, несущие огромное количество нано-

сов вплоть до крупных валунов. Такие сели, иногда угрожаю-

щих размеров, образуются на Кавказе, в Средней и Централь-

ной Азии, в Карпатах, в горах Хамар-Дабан, на побережье

Байкала и в других районах. Такие грязекаменные потоки на-

носят большой ущерб, угрожая даже жизни людей. Сели обыч-

но образуются в горах в районах интенсивной денудации, когда

продукты денудации накопляются в большом количестве в бас-

сейне реки или в ее долине. В подобных условиях при интен-

сивных ливнях, иногда совпадающих с интенсивным снеготая-

нием, образуются мощные потоки воды, приводящие в движение

огромные массы продуктов денудации, формирующие грязека-

менные потоки. Движение селей часто носит пульсационный

характер: перегруженный наносами сель аккумулирует в русле

реки большое количество наносов, образующих временную

запруду, выше которой накопляется вода; с возрастанием

энергии водной массы происходит прорыв запруды, и снова

образуется селевой поток, иногда еще более мощный. В таких

условиях селевой поток нередко выходит из русла и сокрушает

все на своем пути. Подобные сели наблюдались на р. Малой

Алмаатинке, наносившие ущерб городу Алма-Ате, на оз. Иссык,

на р. Гедар в г. Ереване, в верховьях Терека и т. п.

Гедарский сель 1946 г. хорошо описан в литературе (Важ-

ное, 1946). Мутность потока составляла в среднем 692 кг/м

3

,

или 49% по весу.

Автор данной работы в 1936 г. был очевидцем селя, сформи-

ровавшегося на одном из правых притоков верхнего течения

р. Баксан. Мощный поток, образованный на небольшой горной

реке, содержал огромное количество частиц красно-коричневой

глины и перекатывал валуны диаметром до одного метра. Эти

валуны создали в русле Баксана запруду, в обход которой уст-

ремился поток этой реки. Была размыта дорога и нанесен дру-

гой ущерб.

Борьба с таким стихийным явлением, как сели, весьма

сложна. Она заключается, во-первых, в предупреждении наступ-

ления селей. С этой целью осуществляется специальная служба

прогнозов. Во-вторых, создаются ловушки и запруды в руслах

селеопасных рек. В-третьих, проводятся лесомелиоративные и

гидромелиоративные меры, направленные на закрепление по-

верхности и уменьшение поверхностного стока.

Несколько слов следует сказать об особенностях распреде-

ления мутности воды по длине некоторых больших рек. Мут-

ность воды многих больших рек в данном месте не отражает

мутности воды, характерной для данного ландшафта, окружаю-

щей местности. Так, вода Днепра в среднем и нижнем течении

при пересечении зоны мутности в пределах 100—250 г/м

3

сохра-

няет мутность менее 50 г/ж

3

, характерную для верхнего течения

этой реки. Аналогично этому мутность волжской воды в пре-

делах несколько более 100 г/м

3

сохраняется до устья. В то же

время Волга пересекает границу зоны с большой мутностью

уже приблизительно у Казани, а Кама — выше Перми. На Оби

мутность, свойственная верхнему течению этой реки (выше Но-

восибирска), сохраняет свои черты на протяжении более

1000 км, и ее повышенная мутность (до 250 г/м

3

) наблюдается

в пределах тайги, где мутность речной воды менее 20 г/м

3

.

Транзит наносов, не свойственный данным зональным условиям,

происходит также на Лене, Амуре, менее ярко на Енисее. Су-

щественную роль в этом явлении играет работа речных потоков.

Эта особенность вторжения гидрологических черт, не свойствен-

ных данным зональным условиям, — характерная особенность,

которую всегда нужно иметь в виду при гидрологическом кар-

тографировании или при чтении гидрологических карт.

Интересной закономерностью характеризуется распределе-

ние эрозионных процессов по территории в «сравнении с выно-

сом продуктов эрозии в океан и внутренние моря. Так, бассей-

ны рек СССР, сведения о твердом стоке которых использованы

в этой главе, охватывают 73% площади страны. В эту площадь

включены все реки с высокими модулями твердого стока. Тем

не менее суммарный годовой твердый сток этих 22 рек состав-

ляет 56% суммарного твердого стока страны, определенного по

упомянутой выше карте Г. В. Лопатина. Суммарный твердый

сток в устьях рек, занимающих 73% площади СССР, оценен

в 56%, т. е. на 17% меньше, чем это должно соответствовать

данной территории. Для отдельных рек разница между коли-

чеством наносов, транспортируемых в пределах водосбора и

выносимых в море, может быть еще большей. Так, в бассейне

Потомак годовой твердый сток составляет 45 млн. т, а в устье

этой реки зарегистрировано 2,3 млн. т наносов, выносимых в

океан, т. е. только 5% суммарного количества наносов, транс-

портируемых в пределах бассейна реки («Sedimentation...»,

1967). Причина такого несоответствия заключается в том, что

наносы, транспортируемые реками, по мере приближения к их

устьям частично аккумулируются. Так происходит в низовьях

Волги, особенно в ее дельте, где до выноса в Каспий аккумули-

руется значительная часть наносов. То же явление происходит

на Сырдарье и Амударье, в низовьях которых русла рек вслед-

ствие аккумуляции наносов выше окружающей местности. На-

носы же многих горных притоков этих рек лишь частично

достигают русла главных рек, так как аккумулируются (во вся-

ком случае их крупные фракции) в пределах своих конусов

выноса, представляющих собой субдельты.

Подобные явления происходят еще в больших масштабах

в других местах земного шара: на Ганге и его левых притоках*

стекающих с Гималаев; на Нигере, образующем огромную

субдельту перед вступлением в самую сухую часть своего бас-

сейна на юге Сахары; на многих реках Южной Америки, сте-

кающих с Анд; на австралийских реках, образующих при выхо-

де с Водораздельного хребта на равнину огромные субдельты,

которые носят здесь название страны русел, и т. д.

Анализ этого явления помимо географического и хозяйствен-

ного значения важен также для выбора метода обобщения

данных по твердому стоку, особенно когда такое обобщение

производится для значительных территорий: для стран, зани-

мающих большие площади, для субконтинентов и отдельных

материков, наконец, для всего земного шара, что нас интере-

сует в данном случае. Если для обобщения данных по речному

стоку и для других элементов водного баланса, за отдельными

исключениями, например в засушливых районах, вполне обосно-

вано использование карт, планиметрирование их, то для твер-

дого стока, по указанным причинам, этот прием неприменим.

Во всех случаях он должен дать преувеличенные представле-

ния о твердом стоке, причем в некоторых случаях существенно

преувеличенные. Поэтому данные по твердому стоку можно для

практических целей использовать по фактическим измерениям.

Напомню, что такие данные имеют важное практическое значе-

ние для расчетов заиления водохранилищ и для других целей.

Однако для крупных обобщений необходимо использовать не

карты, а данные, относящиеся к устьям рек, впадающих в океан

или внутренние моря (бессточные озера).

В пределах возможного использованы именно такие данные

по твердому стоку, но имеющиеся пока скудные материалы не

позволили во всех случаях получить их для устьев рек. Тем

не менее эти материалы дают кое-какой ключ для приближен-

ной оценки твердого стока с каждой из частей света.

В качестве исходных данных для целей экстраполяции преж-

де всего может служить соотношение площадей бассейнов рек,

для которых имеются данные по твердому стоку, и площадей

всех частей света в целом. Этот наиболее простой путь решения

задачи фактически исходит из допущения, что сток воды (реч-

ной сток), относящийся к данным по твердому стоку или к пло-

щади, для которой имеются эти данные, распространяется в

относительных величинах (миллиметрах слоя) на всю осталь-

ную часть суши. Поскольку фактические данные по твердому

стоку относятся к площади в 49 млн. км

2

, т. е. к 40% всей суши

(исключая из нее площадь полярных ледников и районы, лишен-

ные речной сети), то экстраполяцией по площади допускается,

что на остальных 60% суши относительные величины стока воды

и наносов должны быть такими же, как и для 40% площади. В

таком допущении нет необходимости, поскольку известен сток

рек, для которых использованы данные о твердом стоке, и из-

вестен речной сток всех материков и земного шара в целом.

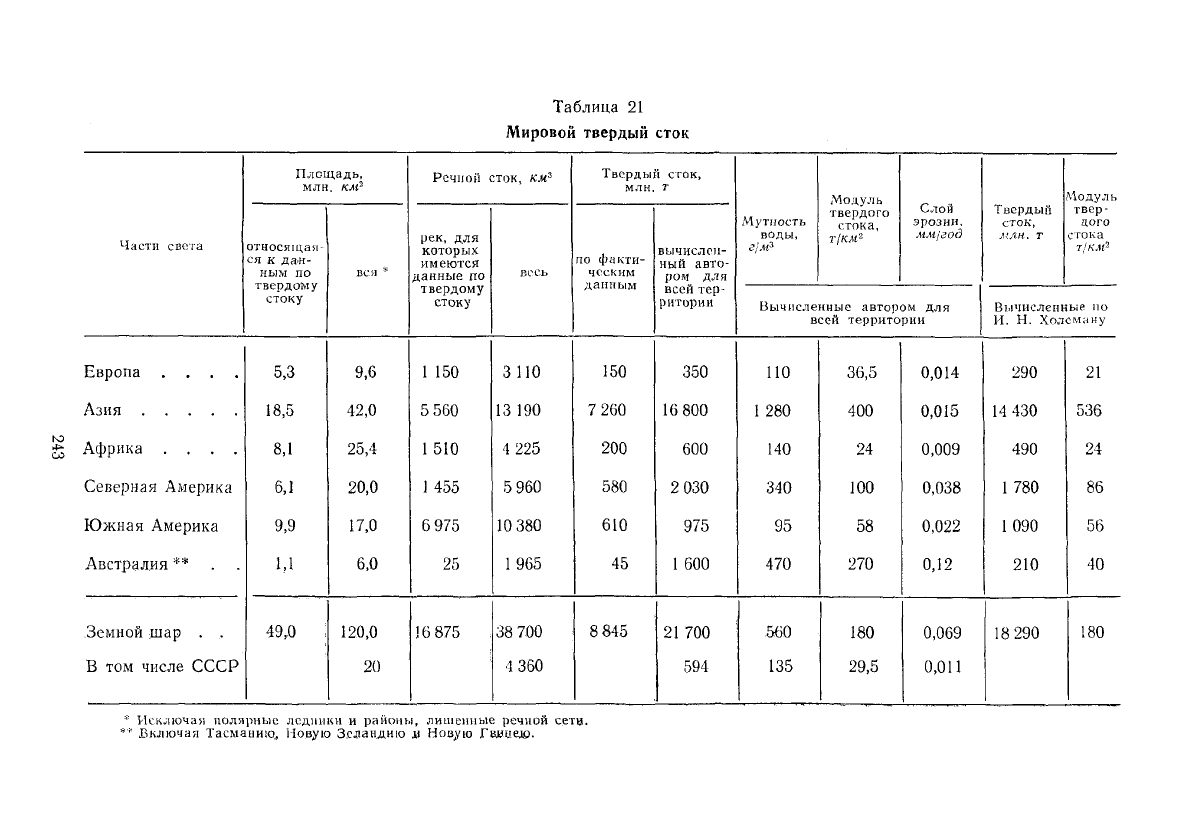

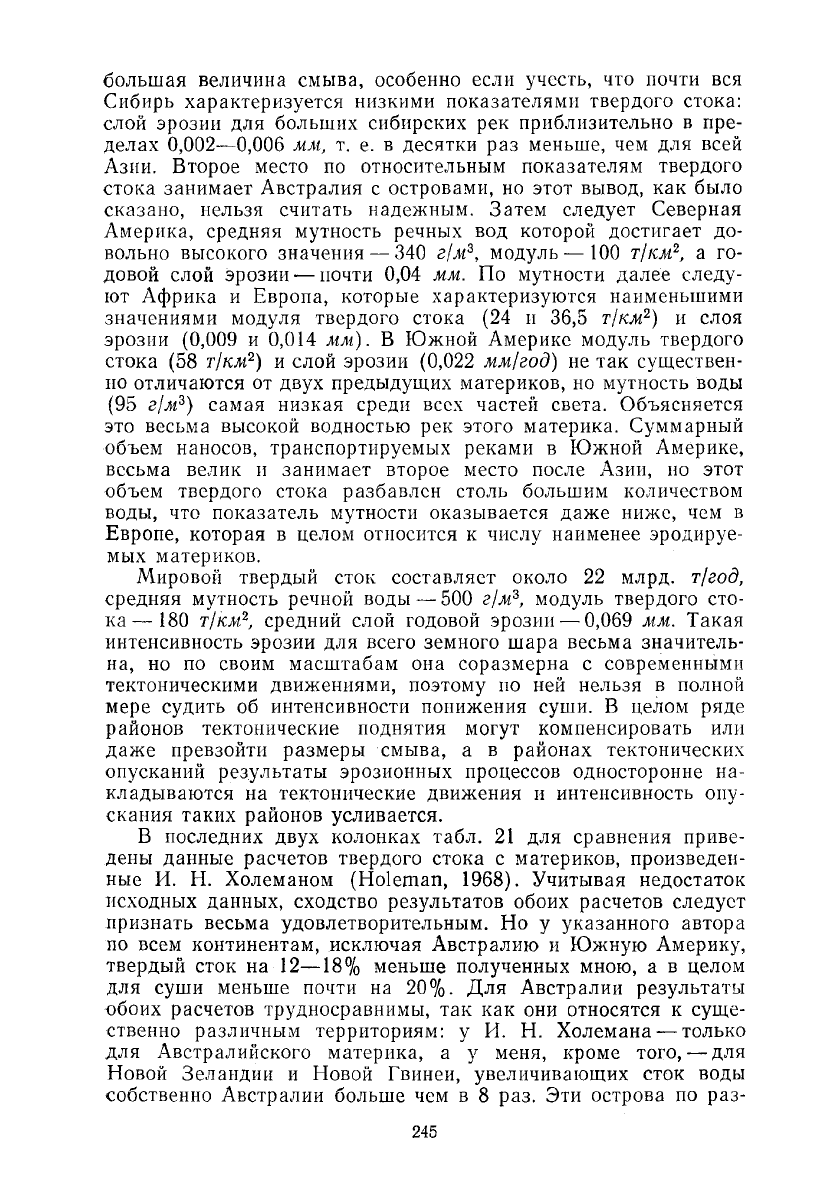

Таблица 21

Мировой твердый сток

Площадь,

млн. км

2

Речной сток, км

3

Твердый сток,

млн. г

Модуль

твердого

стока,

т/км

2

Слой

эрозии,

мм/год

Модуль

Части света

относящая-

ся к дан-

ным по

твердому

стоку

вся *

рек, для

которых

имеются

данные по

весь

по факти-

ческим

данным

вычислен-

ный авто-

ром для

Мутность

воды,

г/м

3

Модуль

твердого

стока,

т/км

2

Слой

эрозии,

мм/год

Твердый

сток,

млн. т

твер-

дого

стока

т/км

2

относящая-

ся к дан-

ным по

твердому

стоку

твердому

стоку

по факти-

ческим

данным

всей тер-

ритории

Вычисленные автором для

всей территории

Вычисленные по

И. Н. Холсману

Европа ....

5,3 9,6 1 150 3 110

150

350

110 36,5 0,014 290

21

Азия

18,5

42,0

5 560

13 190

7 260

16

800

1 280

400

0,015 14 430

536

Африка ....

8,1

25,4 1 510

4 225

200

600

140

24

0,009 490

24

Северная Америка

6,1

20,0

1 455

5 960 580

2 030

340

100

0,038

1 780

86

Южная Америка 9,9 17,0

6 975

10 380 610

975

95

58

0,022 1 090

56

Австралия **

1,1

6,0

25

1 965

45

1 600

470

270

0,12

210

40

Земной шар . ,

В том числе СССР

49,0

120,0

20

16

875 38 700

4 360

8 845

21 700

594

560

135

180

29,5

0,069

0,011

18 290

180

* Исключая полярные ледники и районы, лишенные речной сети.

** Включая Тасманию,, Новую Зеландию а Новую Гкинедо.

Это в какой-то мере уточняет расчеты за счет более правиль-

ной оценки распределения по территории речного стока. А это

в свою очередь вносит и некоторые уточнения в оценку мутно-

сти речной воды, модулей твердого стока и слоя эрозии. В табл.

21 приведены результаты расчетов, осредненные по двум вариан-

там, исходя из соотношения площадей и речного стока.

Имеющиеся исходные материалы не дают оснований для

вполне точных расчетов твердого стока по материкам и для

всей суши. Действительно, фактические данные, как было от-

мечено, имеются для немного более 40% площади суши. По

стоку рек, для которых имеются данные о транспортировании

наносов, этот процент несколько больше —44. Следователь-

но, 56—60% твердого стока оценивается по экстраполяции.

К этому нужно еще добавить, что использованные данные по

твердому стоку далеко не однородны по своей надежности. Все

это говорит о возможностях лишь приближенной его оценки.

Особенно это относится к Австралии с Новой Зеландией и Но-

вой Гвинеей, для которых данных по твердому стоку крайне

недостаточно: по площади—18%, а по стоку воды — менее чем

1,57о- Такая экстраполяция не может рассматриваться как

сколько-нибудь надежная. По этой причине уверенных пред-

ставлений о твердом стоке Австралии и объединенных с ней

островов пока нет. Для других частей света, исключая Австра-

лию, экстраполяция более надежна, так как фактические дан-

ные по твердому стоку имеются для 42% площади, а по речно-

му стоку — для 45%- В целом приводимые здесь расчеты на-

дежнее прежних не только потому, что рамки экстраполяции

в них сужены, но также и в связи с примененным приемом

экстраполяции по речному стоку, что в некоторой степени слу-

жит независимым контролем расчетов по соотношению площа-

дей. Оба метода дают следующие пределы модулей твердого

стока по материкам: Европа—28—42 т/км

2

, Азия—390—А\Ът/км

2

,

Африка—22—25 т/км

2

, Северная Америка—96—120 т/км

2

, Юж-

ная Америка —54—62 т/км

2

. Для Австралии по указанной при-

чине диапазон модулей твердого стока весьма велик (43—

670 т/км

2

), что свидетельствует о низкой степени достоверности

вычисления для этой части света. Однако для всей суши оба ва-

рианта расчетов дали близкие показатели. Это относится к сум-

марной величине твердого стока, к его модулю, мутности .и слою

эрозии. Здесь сказывается закон больших чисел — массовость

исходных данных и обширность территории, на которую они рас-

пространяются.

Теперь рассмотрим полученные для материков величины

твердого стока.

Наиболее эродируемой частью света является Азия главным

образом за счет ее южного и юго-восточного субконтинентов и

Центральной Азии. Средний модуль твердого стока оценивается

в 400 т/км

2

, а слой эрозии превышает 0,15 мм/год. Это весьма

большая величина смыва, особенно если учесть, что почти вся

Сибирь характеризуется низкими показателями твердого стока:

слой эрозии для больших сибирских рек приблизительно в пре-

делах 0,002—0,006 мм, т. е. в десятки раз меньше, чем для всей

Азии. Второе место по относительным показателям твердого

стока занимает Австралия с островами, но этот вывод, как было

сказано, нельзя считать надежным. Затем следует Северная

Америка, средняя мутность речных вод которой достигает до-

вольно высокого значения — 340 г/м

3

, модуль—100 т/км

2

, а го-

довой слой эрозии — почти 0,04 мм. По мутности далее следу-

ют Африка и Европа, которые характеризуются наименьшими

значениями модуля твердого стока (24 и 36,5 т/км

2

) и слоя

эрозии (0,009 и 0,014 мм). В Южной Америке модуль твердого

стока (58 т/км

2

) и слой эрозии (0,022 мм/год) не так существен-

но отличаются от двух предыдущих материков, но мутность воды

(95 г/м

3

) самая низкая среди всех частей света. Объясняется

это весьма высокой водностью рек этого материка. Суммарный

объем наносов, транспортируемых реками в Южной Америке,

весьма велик и занимает второе место после Азии, но этот

объем твердого стока разбавлен столь большим количеством

воды, что показатель мутности оказывается даже ниже, чем в

Европе, которая в целом относится к числу наименее эродируе-

мых материков.

Мировой твердый сток составляет около 22 млрд. т/год,

средняя мутность речной воды — 500 г/м

3

, модуль твердого сто-

ка— 180 т/км

2

, средний слой годовой эрозии — 0,069 мм. Такая

интенсивность эрозии для всего земного шара весьма значитель-

на, но по своим масштабам она соразмерна с современными

тектоническими движениями, поэтому по ней нельзя в полной

мере судить об интенсивности понижения суши. В целом ряде

районов тектонические поднятия могут компенсировать или

даже превзойти размеры смыва, а в районах тектонических

опусканий результаты эрозионных процессов односторонне на-

кладываются на тектонические движения и интенсивность опу-

скания таких районов усливается.

В последних двух колонках табл. 21 для сравнения приве-

дены данные расчетов твердого стока с материков, произведен-

ные И. Н. Холеманом (Holeman, 1968). Учитывая недостаток

исходных данных, сходство результатов обоих расчетов следует

признать весьма удовлетворительным. Но у указанного автора

по всем континентам, исключая Австралию и Южную Америку,

твердый сток на 12—18% меньше полученных мною, а в целом

для суши меньше почти на 20%. Для Австралии результаты

обоих расчетов трудносравнимы, так как они относятся к суще-

ственно различным территориям: у И. Н. Холемана — только

для Австралийского материка, а у меня, кроме того, — для

Новой Зеландии и Новой Гвинеи, увеличивающих сток воды

собственно Австралии больше чем в 8 раз. Эти острова по раз-

мерам меньше Австралии, но относятся к числу наиболее мно-

говодных районов мира. По модулям твердого стока в целом

для суши мои выводы в точности совпали (180 т/км

2

), а для

отдельных материков они расходятся в пределах до 35%, кроме

Австралии, для которой выводы по указанным причинам несопо-

ставимы. Различия в результатах, полученных для суши в целом,

можно объяснить тем, что мои расчеты относятся к площади

на 19% большей, чем у И. Н. Холемана. Но выводы этого ав-

тора характеризуют сток взвешенных наносов, а мои включают,

хотя и весьма приближенно, наносы, транспортируемые по дну

речных потоков. Если для сопоставимости исключить их из

моего вывода и отнести к площади суши, для которой сделал

расчет И. Н. Холеман (101,5 млн. км

2

), то суммарный твердый

сток снизится приблизительно до 16 млрд. т, что на 15% мень-

ше, чем у И. Н. Холемана. В этом случае на столько же умень-

шится средний для суши модуль твердого стока—153 т/км

2

вместо 180 т/км

2

. Сравнение показывает, что расхождения в

действительности больше, а причины их глубже.

Сущность расхождений связана, во-первых, с тем, что объем

исходных данных и достоверность некоторых из них, особенно

по СССР, больше, чем у И. Н. Холемана. Другая причина —

различие в примененных методах расчетов: экстраполяция в

моих расчетах основывается не только на площадях, но также

и на объемах речного стока. Такой простой расчет повышает

достоверность экстраполяции.

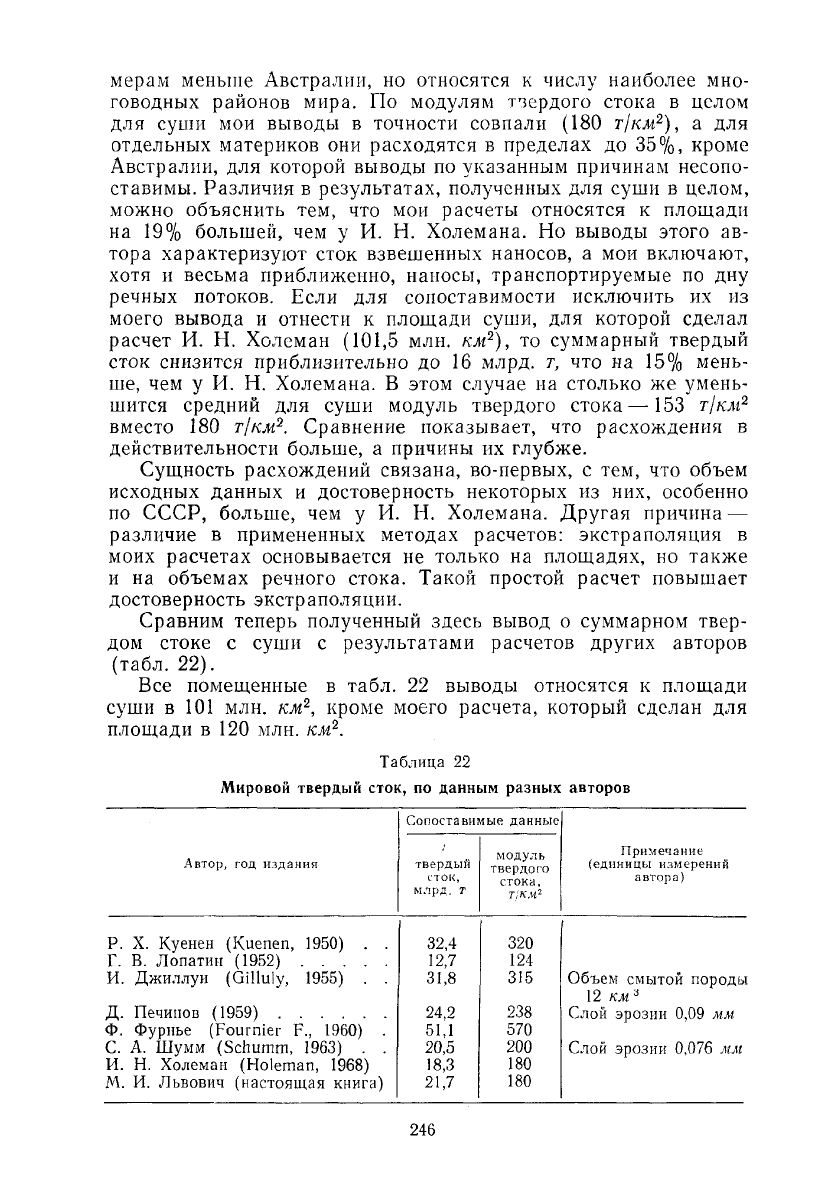

Сравним теперь полученный здесь вывод о суммарном твер-

дом стоке с суши с результатами расчетов других авторов

(табл. 22).

Все помещенные в табл. 22 выводы относятся к площади

суши в 101 млн. км

2

, кроме моего расчета, который сделан для

площади в 120 млн. км

2

.

Таблица 22

Мировой твердый сток, по данным разных авторов

Сопоставимые данные

Автор, год издания

твердый

сток,

млрд. т

модуль

твердого

стока,

т/км

2

Примечание

(единицы измерений

автора)

P. X. Куенен (Kuenen, 1950) . .

Г. В. Лопатин (1952)

И. Джиллуи (Gilluly, 1955) . .

Д. Печинов (1959)

Ф. Фурнье (Fournier F., 1960) .

С. А. Шумм (Schumm, 1963) . .

И. Н. Холеман (Holeman, 1968)

М. И. Львович (настоящая книга)

32.4

12.7

31.8

24.2

51,1

20.5

18.3

21,7

320

124

315

238

570

200

180

180

Объем смытой породы

12 км

3

Слой эрозии 0,09 мм

Слой эрозии 0,076 мм