Лебедев С.А. Основы философии науки

Подождите немного. Документ загружается.

•

Тема 8

462

циональных экономик. В инновационной экономике

именно научные знания обеспечивают основной при-

рост национального валового продукта. Структура ин-

теллектуального потенциала фирм включает в себя сле-

дующие основные компоненты: 1) вложения в НИОКР;

2) вложения в человеческие ресурсы (качество персо-

нала); 3) торговая марка, лицензии, патенты, ноу-хау;

4) квалификация менеджмента; 5) корпоративная куль-

тура (отношения с финансовыми институтами, постав-

щиками, потребителями); 6) корпоративная архитекту-

ра (минимизация иерархических отношений в фирме,

адаптивность, способность к сетевым взаимоотношени-

ям); 7) корпоративная этика (социальная ответственность

фирмы, взаимодействие с обществом и властями, эко-

логичность продукции и производства).

Эти многообразные составляющие интеллектуаль-

ного потенциала получают соответствующие рыноч-

ное признание и оценку. Об этом убедительно свиде-

тельствует изменение структуры биржевого индекса

Доу-Джонса. Начиная с 80-х гг. XX в., при оценке фон-

дового капитала стал резко увеличиваться разрыв

между стоимостью материальных активов фирмы и

стоимостью ее интеллектуального капитала, причем

резко в сторону увеличения веса последнего в общей

рыночной капитализации. В экономическую теорию и

практику был введен даже специальный новый коэф-

фициент (коэффициент Тобина) — соотношение ры-

ночной цены компании к цене замещения ее реаль-

ных (или физических) активов. Для практики и тео-

рии менеджмента возникла совершенно новая

область — управление интеллектуальными активами,

или управление знанием. В 1991 г. крупнейшая швед-

ская страховая и финансовая компания «Scandia AFS»

впервые ввела новую должность — «корпоративный

директор по интеллектуальному капиталу», а начиная

с 1995 г. она стала предоставлять своим акционерам

официальную оценку своего интеллектуального капи-

тала. •

Роберт Солоу, профессор Массачусетского техно-

логического института — одного из ведущих исследо-

вательских университетов США, лауреат Нобелевской

премии по экономике (1987 г.) в своих работах доказаЛг

щи\-

тт

инновационной системы современного общества

ч

то экономический рост Америки, по меньшей мере,

на 50 % обеспечивается не наращиванием таких тради-

ционных факторов, как труд и капитал, а достижениями

научно-технического прогресса (НТП). Солоу выполнял

свои расчеты применительно к первой половине XX

столетия. Исследования других экономистов на матери-

але различных стран не только подтвердили эти дан-

ные, но во многих случаях представили новые убеди-

тельные результаты. Сегодня уже никто не подвергает

сомнению тот факт, что развитие всех основных сфер

жизнедеятельности общества напрямую зависит от раз-

вития инновационных технологий, причем со временем

эта зависимость экономики от науки становится все

сильнее и очевиднее. В США, которые на протяжении

1980-х и особенно 1990-х годов демонстрировали очень

высокие темпы экономического роста (7,3% в год), са-

мый низкий в истории страны уровень безработицы,

рекордные объемы экспорта и т.д. Появилась даже

школа экономистов, утверждающих, что экономика,

основанная на знаниях, возможно, не подвластна зако-

нам цикличности, определявшим ход ее развития в

прошлом. Инновации обрели характер каскадов, а их

диффузия в обществе протекает намного быстрее, чем

раньше. К примеру, четверть населения США имела

автомобиль через 35 лет, телефон — через 39 лет после

их изобретения, персональным компьютером четверть

населения страны обзавелась уже за 18 лет, мобильным

телефоном — за 13 лет, а к сети Интернет подключи-

лась всего за 7 лет.

Однако сколь бы ни были впечатляющи инноваци-

онные каскады и экономические успехи некоторых

стран, следует иметь в виду, что они не меняют неко-

торых базовых законов, определяющих характер НТП.

Отметим два существенных для последующего изло-

жения момента. Первый касается последовательности

процесса инноваций. Инновационный цикл начинает-

ся не с производственных технологий и рыночных

товаров, а с фундаментальных исследований. «Откуда

появилась новая, каскадная парадигма инноваций, где

ее

корни? Строительные блоки, по которым льется

нынешний каскад, созданы фундаментальной наукой

463

[_ Твма8

25 - 30 лет назад»

2

. Исходным этапом инновационного

цикла является фундаментальное открытие. Его авто-

ры руководствуются не практическими мотивами, а

стремлением углубить и расширить наше понимание

природы вещей и вряд ли сразу могут предвидеть воз-

можные варианты использования получаемых ими ре-

зультатов. «Прорывы, которые образуют основу основ

научного потенциала, непредсказуемы и не могут совер-

шаться по приказу. Напротив, важные открытия очень

часто появляются оттуда, откуда их совсем не ожидали»^.

В силу высокой степени риска фундаментальных иссле-

дований и разработок (ИР) их основным спонсором было

и остается государство, чьи вложения в фундаменталь-

ную науку окупаются всегда с лихвой. По подсчетам

Бюджетного управления конгресса США вложения в

фундаментальную науку окупаются в конечном счете с

прибылью от 30 до 80%

4

. Стоит отметить также, что в 73%

патентных заявок, поступающих в Патентное Бюро, со-

держатся ссылки на результаты исследований, финан-

сировавшихся из государственной казны.

Второй этап цикла нововведений — прикладная на-

ука. На этом этапе выясняется возможность и целесооб-

разность использования фундаментального результата в

практической сфере, выполняются разработки макетов,

опытных образцов, проводятся их испытания, коррекция,

новые испытания и в конце концов возникает прототип

изделия, с помощью которого уже можно оценить его

рыночные перспективы. Далее следует третий этап —

конструирование, вернее, конструктивная доработка

прототипа, превращение его в товарный образец, парал-

лельно с этим идут маркетинговые исследования — ив

итоге изделие поступает на рынок. Под изделием в дан-

ном случае имеется в виду любой вид товара — промыш-

ленного, сельскохозяйственного, сферы услуг. Для лю-

бого из них указанный цикл является обязательным,

объективно неизбежным, но это не означает, что он пол-

2

Bonvillian W.D. Science at a crossroads // Technology in

society. — N.Y. 2002, vol. 24, № 5, p. 31.

3

Там же, р. 13.

4

Unlocking our future. Toward a new national science policy. A

report to Congress by the House committee on Science, September 24,

1998. — http://www.house.gov. /science/science_policy_report. htm-

наука - основа инновационной системы современного общества

ностью должен протекать в пределах одной страны или

одной фирмы. И во времени, и в пространстве отдель-

ные этапы могут отстоять друг от друга сколь угодно

далеко, особенно это касается первых двух этапов, и

выполняться различными субъектами.

Сегодня на характер инновационного цикла значи-

тельное влияние оказывает глобализация науки, эконо-

мики, информационных процессов, функционирование

сети Интернет, транснациональный характер многих

явлений. И хотя существа дела это качественно не ме-

няет, инновационный цикл становится более открытым,

интернациональным. Ограничения накладываются лишь

разными формами интеллектуальной собственности,

приобретаемыми участниками процесса на той или иной

стадии. С учетом всех этих обстоятельств страны и

фирмы занимают ниши в соответствии со своими воз-

можностями. Очевидно, что неоспоримыми преимуще-

ствами обладают те из них, чей научно-технический

потенциал включает все перечисленные выше стадии,

и чем полнокровнее, универсальнее каждая из них, тем

прочнее позиции таких государств или концернов на

мировой арене. При этом наличие собственной силь-

ной фундаментальной и прикладной научной базы яв-

ляется не только гарантией появления у их обладателей

собственных конкурентоспособных идей и разработок,

но и необходимым условием восприятия ими идей, по-

явившихся во внешнем по отношению к ним мире.

Второй момент, который следует отметить, — это

стоимость научно-технического прогресса. Еще в са-

мом начале прошлого века американский историк Ген-

ри Адаме, опираясь не столько на статистику, которая

тогда была не так уж развита, сколько на интуицию,

сформулировал закон, согласно которому прогресс

общества, в том числе прогресс науки, нарастает с

ускорением, подобно тому, как растет капитал при

начислении сложных процентов: за определенное чис-

ло лет его исходный объем удваивается, утраивается

и

т. д., то есть развитие науки описывается показатель-

ной функцией. На протяжении XX столетия к этому

в

опросу возвращались многие ученые, считали, уточ-

или, а тем временем как входные количественные

показатели сферы науки (расходы на ИР, численность

465

I TeMaj

научных работников и пр.), так и выходные (число

публикаций, патентов и др.) росли как снежный ком,

создавая характерную для XX в. картину научно-ин-

формационного взрыва. Наука превратилась в круп-

ную отрасль национального хозяйства развитых стран.

Более 80% ученых, когда-либо существовавших во всем

мире, являются нашими современниками. Правда, со

временем выяснилось, что если ориентироваться не на

публикуемую в журналах массовую рутинную продук-

цию, а только на крупные открытия, являющиеся сво-

его рода вехами в истории той или иной научной дис-

циплины, то их число увеличивается со временем не

по экспоненте, а линейно. В итоге наиболее точно от-

ражающий ход научно-технического прогресса закон

предложил в 1978 г. английский физик и философ Н.

Решер (N. Rescher). «Производственная функция на-

уки» определяется, по Решеру, соотношением

F(t) = KlgR Щ

где F (t) — мера суммарного числа первоклассных научных

результатов, a R It) — суммарный объем ресурсов, зат-

рачиваемых на ыаучно-техническуюу деятельность, а

К—коэффициент, величина которого зависит от кон-

кретного содержания переменной R (вид ресурсов, ха-

рактер научных исследований и т.п.).

Это соотношение называется «законом логарифмической

отдачи» и означает, что просто для того чтобы поддержи-

вать постоянной скорость увеличения F, необходимо на-

ращивать R так, чтобы R (t)= 10^, то есть по экспоненте.

Наблюдаемое в последние десятилетия значительное

увеличение параметров, характеризующих усилия по

развитию науки (людских и материальных ресурсов), яв-

ляется не чем иным, как следствием стремления поддер-

жать исторически сложившийся темп научного прогрес-

са приблизительно на том же уровне. С каждым годом

это требует от общества все возрастающего объема зат-

рат на науку. К ситуации, описываемой законом Решера,

уже давно проявляли интерес многие ученые-естествен-

ники. Вполне четко ее характеризовал еще Макс Планк,

утверждавший, что в науке с каждым новым шагом впе-

ред трудности возрастают. Выходом из положения мо-

жет быть либо все более дробное разделение труда, либо

ц

а

у

ка

-основа инновационной системы современного общества

все более широкое объединение усилий, либо то и другое

вместе взятое. Но и это даст временный (хотя, может быть,

и на весьма длительном промежутке) результат. Очевид-

но что так или иначе экспоненциальный рост вложений

в науку не может продолжаться вечно, и стабилизация

его неизбежна, а следовательно, неизбежно замедление

темпа появления новых открытий. Эта общая идея впол-

не убедительна, но сколько-нибудь достоверно рассчи-

тать скорость движения и время «в пути» пока не пред-

ставляется возможным. Очевидно лишь, что наука стоит

все дороже и дороже.

Важно подчеркнуть еще одно обстоятельство. Хотя

решающую роль в развитии науки играют крупные

открытия, вехи, они между тем представляют собой

лишь определенную часть от общего объема результа-

тов научно-технической деятельности, включающего

все категории качества — от рутинных до первокласс-

ных. Общий объем результатов можно представить себе

как некую пирамиду, а уровни качества — как плоско-

сти, параллельные ее основанию. Первоклассные от-

крытия составят верхний слой пирамидального объе-

ма, отсеченный высшим уровнем качества. У каждого

иного слоя свои функции в обеспечении НТП, и все

слои по-своему важны и необходимы. Мы не можем

произвольно разделить такую структуру на части и

направить ресурсы на какой-то один выбранный нами

уровень, в результате просто несколько увеличится

объем пирамиды, но содержание слоев останется пре-

жним. Перечисляемые закономерности объективны,

они действуют независимо от того, насколько их по-

нимают различные субъекты научно-технической дея-

тельности. Фактически вряд ли кто-то из них задумы-

вается над подобными вопросами в ходе своей работы.

Но, анализируя эволюцию научно-технической поли-

тики развитых государств за послевоенный период,

можно констатировать ряд новых важных моментов:

1. Крупные исследовательские программы, или ме-

гапроекты, как их называют, имеют четко выраженную

тенденцию к интернационализации, они требуют столь

больших расходов, что необходимо объединять усилия

Ряда государств, так как в одиночку их не могут осуще-

467

Тема 8

ствить даже самые богатые страны. Примерами таких

проектов могут служить работы по созданию реакто-

ра, использующего процесс ядерного синтеза, разра-

ботка и эксплуатация телескопа Хаббла, крупных ус-

корителей элементарных частиц, радиотелескопов,

строительств и эксплуатация космической станции,

программа «Геном человека» и т. п.; международными

являются все программы ЕЭС и многие предметно-ори-

ентированные европейские проекты — создание кос-

мической техники силами ЕКА (Европейского косми-

ческого агентства), проект европейского истребителя

пятого поколения и пр.

2. На уровне отдельных государств научно-техничес-

кие проблемы повышения технического уровня и конку-

рентоспособности той или иной отрасли производства

решаются в рамках «национальных программ», объеди-

няющих усилия государства, академического сектора и

ведущих в данной отрасли частных концернов. В них

выполняются все этапы доконкурентной стадии разработ-

ки нового поколения изделий, решаются фундаменталь-

ные научные задачи, исследуются новые физические

эффекты и способы их применения, изыскиваются прин-

ципиальные технические решения, создаются макеты и

прототипы, испытательные стенды и комплекты оборудо-

вания для апробации новых технологий. Однако конкрет-

ная рыночная продукция создается на основе совместно

полученного задела отдельно каждой фирмой-участницей

программы применительно к ее специализации и техно-

логическим возможностям. Здесь и разворачивается кон-

курентная борьба за то, чтобы скорее и эффективнее

реализовать результаты общих усилий. При этом на базе

одного-двух прототипов появляются десятки, а то и сотни

разнообразных рыночных продуктов. Совместные ИР не

ослабляют конкуренцию между участниками программы,

а повышают конкурентоспособность каждого из них и тем

самым, по сути дела, усиливают конкуренцию, но уже на

ином, более высоком и совместно достигнутом уровне.

3. На отраслевом уровне силами основных произ-

водителей создаются исследовательские консорциумы

с участием государства или без него и опять-таки на

доконкурентной стадии решают общеотраслевые про-

основа инновационной системы современного общества

блемы. Типичный пример — американский консорци-

ум «Sematech», специализирующийся на разработке

новых поколений интегральных схем.

Нужно подчеркнуть, что коллективные ИР органи-

зуются их участниками не вместо собственной иссле-

довательской базы и не в ущерб ей, а лишь наряду и в

дополнение к ней. Собственный научный потенциал

является необходимым условием участия в кооперации

и извлечения из нее наибольшей пользы.

4. Государство за последние полвека постепенно

расширило свою поддержку национальных ИР до такой

степени, что она охватывает сегодня в той или иной форме

практически все стадии инновационного цикла и все

категории частного предпринимательства— крупные,

средние и мелкие фирмы. При этом государство исполь-

зует все свои «ипостаси», выступая и как благожелатель-

ный законодатель, и как один из основных источников

финансирования национальных ИР, и как крупный за-

казчик и покупатель новой технической продукции, и как

важный субъект инновационной деятельности (государ-

ственный сектор ИР), и как координатор всех секторов,

и как политическая сила, способная внутри страны в зна-

чительной мере определить отношение общества к про-

блемам развития науки и техники, а вне страны — ока-

зать политическое, дипломатическое, а то и военное дав-

ление в интересах национального бизнеса.

5. Государства развитых стран особое внимание

уделяют среднему и малому бизнесу. В США даже есть

специальная администрация, единственной задачей

которой является комплексная поддержка данного вида

предпринимательства. И это не случайно. Небольшие

фирмы, по данным Национальной комиссии по заня-

тости и малому бизнесу

5

, обеспечивают почти 50% за-

нятости в частном секторе и половину ВВП страны. Но

дело не только в этом. Статистика свидетельствует, что

малые и средние предприятия образуют один из наи-

более активных компонентов национального иннова-

ционного комплекса. Число ученых и инженеров, при-

ходящееся на 1000 работающих, в больших и малых

5

Innovation in small firms. — Small business administration, Wash.,

D

-C.

r

1991, p. 11.

463

фирмах одинаково, а стоимость ИР, приходящаяся на

каждый доллар объема продаж, на больших фирмах

примерно вдвое выше. Малые фирмы проводят ИР,

затрачивая на одного ученого или инженера вдвое

меньше, чем большие. Конечно, малые фирмы могут

далеко не все. Им не по силам космическая или иная

крупная техника, но поле деятельности в области вы-

соких технологий и без этого очень широко. Добавим

сюда гибкость малого бизнеса, его готовность к риску,

не свойственные крупным корпорациям и столь необ-

ходимые для динамичного обновления производства.

Короче говоря, малый бизнес обладает богатейшим

инновационным потенциалом, является полноправным

«двигателем прогресса» и потому служит объектом за-

бот со стороны органов власти всех уровней, оказыва-

ющих им налоговую, кредитную, консультативную и

административную помощь.

• 6. Обозначим, не раскрывая подробно, еще два

важных направления деятельности государства в под-

держку инновационного климата в стране:

а) Силами своих научных организаций и с привлече-

нием экспертов из частного и академического сектора

власть выполняет большой объем прогностических работ

и мониторинг состояния мировой научно-технической

сферы, стремясь на возможно более ранних стадиях об-

наружить наиболее перспективные «точки роста» с тем,

чтобы взять их под наблюдение и, если целесообразно, под

опеку. Так, в Японии министерство внешней торговли и

промышленности регулярно публикует обстоятельные 10-

летние «Предвидения» (Visions), которые сбываются с

хорошей точностью. В США в составе министерства обо-

роны функционирует «Агентство перспективных иссле-

довательских проектов (Advanced Research projects

agency— ARPA), задачей которого является постоянно

«держать руку на пульсе» событий, происходящих в сфе-

ре ИР, будь то в университетах, государственных лабора-

ториях или в частном секторе, отыскивать новые потен-

циально-полезные идеи, как бы рискованны они ни были,

и создавать условия для их реализации. В очень богатом

«послужном списке» Агентства—много эффективных

видов вооружений, а также суперкомпьютеры, компью-

Наука - основа инновационной системы современного общества

терные коммуникационные сети, микросхемы на арсени-

де галлия и т. д. В гражданской науке аналогичную функ-

цию, но по иному и менее эффективно выполняет Наци-

ональньТй научный фонд через систему грантов.

б) Государство активно вовлекает в инновацион-

ный процесс сотрудников своих исследовательских

организаций, поощряя их изобретательскую деятель-

ность, продажу лицензий, заключение соглашений о

научно-технической кооперации с частными фирмами.

В США такого рода деятельность государственных ла-

бораторий не только поощряется, но и вменяется им в

обязанность на законодательном уровне, рассматрива-

ется в качестве одной из приоритетных задач их дея-

тельности. Целой серией законов, принятых в 80-х и

начале 90-х гг. XX в., американский конгресс снял все

связанные с правами на интеллектуальную собствен-

ность преграды на пути коммерциализации научно-

технических результатов, полученных в государствен-

ных исследовательских центрах или в других исследо-

вательских организациях, выполнявших ИР на

государственные деньги, предусмотрев также систему

солидных вознаграждений сотрудников госсектора —

авторов лицензируемых изобретений.

Приведенная выше краткая характеристика госу-

дарственной научно-технической политики современ-

ных развитых стран позволяет тем не менее оценить,

насколько это направление деятельности государства

стало за последние полвека сложным, многогранным и

тесно взаимосвязанным комплексом. Обретенная на-

учно-технической политикой комплексность отнюдь не

является случайным порождением подчиняющейся

законам Паркинсона диалектики развития бюрократи-

ческого аппарата, она отражает природу того объекта,

которым призвана управлять и эффективному разви-

тию которого должна способствовать. Инновационная

Деятельность в сколько-нибудь значимом для общества

масштабе давно перестала быть уделом удачливых

изобретателей-одиночек, она стала главным содержа-

нием целенаправленной работы значительной и наи-

более квалифицированной части населения, важней-

шим компонентом всей жизнедеятельности общества, 471

*

Тема 8

локомотивом, обеспечивающим его поступательное

движение, для чего необходимы крупные не только

людские, но и материальные, и финансовые ресурсы.

Экономика, основанная на научных знаниях -

вызов современной России

В современную эпоху глобализации, резкого уси-

ления всех интеграционных процессов на планете,

прежде всего в сфере экономики, вопрос о наличии в

той ли иной стране инновационного или не-инноваци-

онного типа экономики является даже более важным

для нее, чем выбор между рыночной и государствен-

но-плановой моделями экономики. Дело в том, что у

государственно-плановой, но при этом инновационной

экономики, все-таки имеется конкурентная перспекти-

ва, тогда как у неинновационной (в частности, сырье-

вой) экономики, даже и основанной на частной соб-

ственности, такой перспективы нет. Поэтому вопросы

об отношении к науке, ее месте в системе националь-

ной экономики и государственного управления имеют

сегодня не просто теоретическое или даже экономи-

ческое, но и первостепенное политическое значение.

То или иное решение именно этих вопросов должно

быть сегодня главным критерием при оценке правиль-

ности или неправильности, перспективности или бес-

перспективности деятельности того или иного прави-

тельства, государства, различных экономических уче-

ний и политических программ. В современном мире

вопрос о наличии или отсутствии в той или иной стра-

не инновационной экономики, эффективном или неэф-

фективном ее функционировании — это уже даже не

только проблема лидерства этой страны, но и пробле-

ма ее выживания и существования в качестве само-

стоятельного экономического и политического субъек-

та в настоящем и особенно будущем геопространстве.

Конечно, понятия «инновационная деятельность» и

«научная деятельность» не являются тождественными.

Не всякая инновационная деятельность является науч-

ной и наоборот. Однако это не отменяет того факта, что

использование именно научных знаний составляет не

только основу большинства инноваций в современной

наука - основа инновационной системы современного общества

——

экономике, но и главную долю в общем объеме самих

инноваций. Сравнение научно-технической политики

современных развитых стран показывает, что, несмотря

на имеющиеся национальные особенности, существует

целый ряд общих, универсальных закономерностей ее

эффективного существования. К их числу относятся:

1) Отношение в обществе к науке как одному из глав-

ных приоритетов национального развития;

2) Обеспечение доли науки в общем объеме валового

внутреннего продукта не менее 2 — 3%;

3) Создание в обществе необходимого компромисса

интересов и заинтересованного консенсуса меж-

ду представителями научного сообщества, частно-

го бизнеса и государства;

4) Существенные налоговые преференции для капи-

тала при его вложении в развитие научно-техни-

ческой сферы;

5) Дифференциация источников финансирования

науки из государственного бюджета и частного биз-

неса и соблюдения между ними пропорции при-

мерно 30/70;

6) Активная роль государства в проведении нацио-

нальной научно-технической политики, в частно-

сти, обеспечение координации и взаимодействия

всех секторов науки и постоянного увеличения на-

укоемкое™ национальной экономики;

7) Создание высокопрестижного имиджа науки в на-

циональном самосознании путем развитой систе-

мы пропаганды ее достижений в средствах массо-

вой информации.

Необходимо констатировать, что в современной

России пока не реализуется ни одна из перечислен-

ных выше универсальных закономерностей эффектив-

ной научно-технической политики. Именно это явля-

ется, на наш взгляд, главной причиной отсутствия в

России инновационной экономики, а вовсе не нацио-

нальные особенности российского менталитета или спе-

цифика уготованного ей исторического пути. Хорошо

известно, что советская Россия второй половины XX в.

была одной из ведущих научных держав в мире, а ее

экономика (особенно военно-промышленный сектор) 4/и

*-

Теми

существенно наукоемкой. Доля финансирования науки в

федеральном бюджете СССР в 1970— 1980-е гг. состав-

ляла около 6 —7% в год. Аналогичная доля в бюджете

России последнего десятилетия колеблется в пределах

только 1,3—1,5 %. Конечно, в рыночной экономике со-

временной России наука финансируется не только из

одного источника — федерального бюджета, но и из

средств частного бизнеса. Однако этот источник еще

чрезвычайно слаб, а в целом роль науки в функциони-

ровании экономики в современной России на порядок

ниже той, которую она играла в советской экономике.

Так, если доля науки в валовом национальном продукте

СССР составляла более 2% в год, то в рыночной эконо-

мике России за последнее десятилетие она колеблется

в пределах только 0.3 — 0.4 %

6

. Это является прямым след-

ствием курса политического руководства России 1990-х гг.

и ее новой экономической элиты на сырьевую эконо-

мику, на добычу и продажу природных ресурсов стра-

ны. Одним из ярких, но, безусловно, негативных послед-

ствий такой экономической политики стало то, что доля

России на современном мировом рынке наукоемкой

продукции составляет только 0.3%, тогда как развитые

страны Запада занимают на нем от 40% (США), до 8 —

10% (Германия, Франция, Англия и др.)

7

.

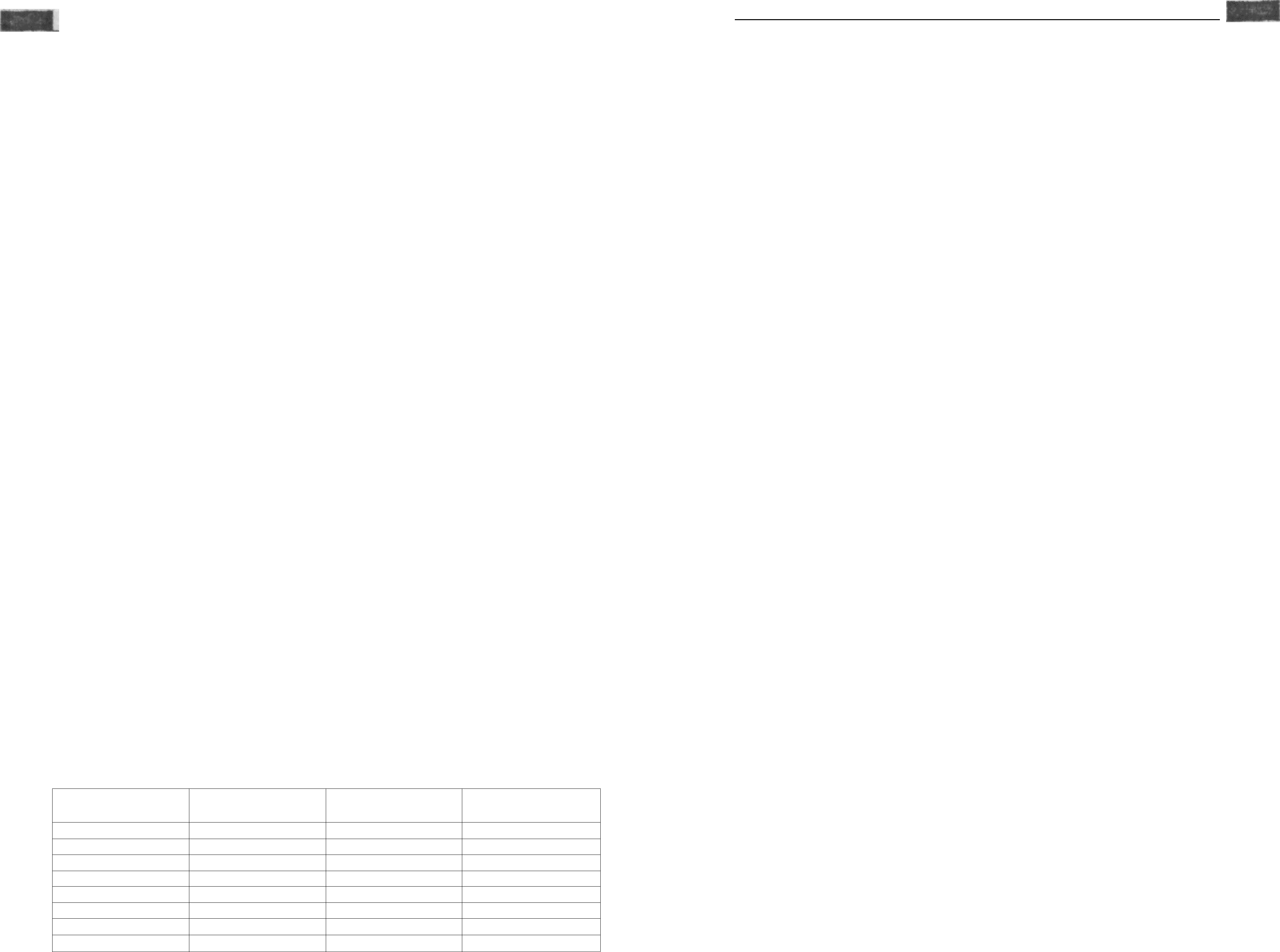

В статистическом справочнике «Наука в России в

цифрах» приводятся национальные затраты на ИР

стран ОЭСР и РФ в 1999 г. Для стран так называемой

«большой восьмерки» эти цифры сведены в таблицу.

Таблица 1

Внутренние расходы на ИР в странах «большой

восьмерки» в 1999 г.

Страна

Великобритания

Германия

Италия

Канада

Россия

Франция

США

Япония

Всего, млн. долл.

США

23557,5

43261,4

132413

12744.1

9610,1

27880.5

247227,0

92499,4

В % к ВВП

1,83

2,29

1,05

1,61

1,06 !

2,18

2,84

3,06

В расчете надушу

населения (долл.)

397,7

527,4

218.2

406.8

[ 66,0 •_

461,6 J

7

842,3 i

731.3

G

Наука России в цифрах 2000. М., 2000.

7

Там же.

——

няцка - основа инновационной системы современного общества

ЕСЛИ сравнить траты ведущих стран восьмерки

с

расходами РФ, то разница получается в разы и десят-

ки раз — США тратит больше России в 26 раз, Япо-

нИЯ

_

в

9,6 раза, Германия — в 4,5 раза. И это при том,

что две последние и по территории, и по численности

населения много меньше РФ. Если взять общенацио-

нальные расходы России на ИР в 1999 г. в рублях и в

текущих ценах, то они составляли 48050,5 млн., из этой

суммы на долю государственного бюджета приходи-

лось 23940,8 млн., то есть почти 50%, а на гражданские

исследования (включая космические) государство вы-

делило всего 18639,1 млн. руб.

8

С такой финансовой

базой претендовать на сколько-нибудь солидное место

в международном инновационном комплексе трудно.

Другими словами, речь идет о катастрофическом

инновационном отставании России от ведущих стран

уже не в разы, а во многие десятки раз. Очевидно, что

эти цифры говорят о прямой и серьезной угрозе наци-

ональной безопасности России, ее настоящему, но осо-

бенно — будущему. Таким образом, переход экономи-

ки России из государственно-плановой в рыночную

был куплен очень дорогой ценой — путем утраты ее

инновационности. И это главная стратегическая ошиб-

ка «демократов» первой волны и их сторонников в

последующем руководстве страны. Ее исправление

должно стать приоритетной задачей и основным век-

тором развития России на ближайшие десятилетия.

То, что у инновационной экономики в современ-

ном мире не существует значимой альтернативы, лиш-

ний раз доказывает происходящая в настоящее время

интеграция стран ЕС, основу которой составляет имен-

но инновационное развитие как всего союза в целом,

так и каждой входящей страны в отдельности

9

. В тече-

ние ближайшего десятилетия общие расходы в ЕС на

науку планируется увеличить на одну треть, с 2% ВВП

по ЕС в целом в 2000 г. до 3% в 2010 г. При этом постав-

лена абсолютно обязательная задача перед каждой из

9

Наука России в цифрах 2000. М.

(

2000.

Лебедев С.А. Национальная идея для современной России // ,-jr

Пйгилг-TL

РТЭГУДТМТЛ

9004 No 1 nrlU

Безопасность Евразии, 2005. № 1.

Тема 8

476

стран ЕС: доля ее внутренних расходов на науку от ВВП

должна составлять не менее 2%. Одновременно выд-

винута глобальная по своей значимости задача — со-

здание единого научного европейского пространства

(European Research Area, ERA), реализация которой

предполагает не просто координацию научной деятель-

ности всех стран ЕС, но и передачу контроля над 80%

всех ассигнований каждой из стран ЕС на науку в ве-

дение общеевропейских структур (в среднем это соста-

вит около 80 млрд. евро в год). Это, безусловно, крайне

болезненный удар по национальным научным бюрок-

ратиям. Но так потребовала логика дела, в котором на-

циональные амбиции стран отодвинуты на второй план

перед общими задачами ЕС. Основы новой европейс-

кой научно-инновационной политики XXI в. уже сфор-

мулированы и приняты в марте 2000 г. на Лиссабонс-

кой встрече стран — участников ЕС. На этом же засе-

дании европейские политики продемонстрировали

четкую готовность следовать продекларированной ими

идеологии, определив совокупность срочных практичес-

ких мер по реализации новой стратегии. Эта стратегия

получила название «План действий». Он включает в себя

три главных стратегические линии:

1) развитие образования и научной культуры в объе-

диненной Европе;

2) разработка единой научной политики, понятной

всем гражданам Европы и приближенной к их

интересам;

3) позиционирование науки в центре публичной по-

литики и организация для этого взаимодействия

всех заинтересованных групп.

Для реализации этого Плана намечен запуск боль-

шого числа пилотных проектов с их предварительным

максимально широким обсуждением и экспертизой

начиная с 2003 г. Предполагается отбор наиболее пер-

спективных из них и их включение в программу

ЕС. Однако помимо общих деклараций от стран ЕС

потребовалось и создание новых практических инст-

рументов реализации научно инновационной полити-

ки. Такими инструментами оказались: 1) европейская

инновационная карта (European Innovation Scoreboard);

основа инновационной

современного общества

2) комиссия по науке ЕС и 3) «Евросайенс»

(Euroscience) — общественная научная организация,

европейский форум, на котором в режиме непрерыв-

ного диалога через Internet обсуждаются проблемы

развития науки и ее роли в обществе, избираются груп-

пы экспертов по тем или иным научным проблемам и

оцениваются принятые ими решения. При этом с са-

мого начала предполагалось как определенное разде-

ление труда, так и постоянное взаимодействие между

носителями всех указанных инструментов осуществ-

ления научно-инновационной политики. Европейская

инновационная карта была создана западными науко-

ведами в кратчайшие сроки. Пилотный проект карты

был представлен в сентябре 2001 г., а рабочий — в

декабре 2001 г. В ее основу была положена система из

17 индикаторов, анализ которых консенсуально позво-

ляет: 1) зафиксировать ситуацию в каждой отрасли

экономики, в каждой стране и в ЕС в целом; 2) сфор-

мировать шкалу оценок и, главное; 3) на базе рассмот-

рения динамических рядов этих показателей отслежи-

вать развитие экономики по основным трендам. Сем-

надцать показателей карты научно-инновационного

развития разбиты следущие на 4 группы:

1) кадровый потенциал (доля выпускников научно-

технических вузов в возрастной группе 20 — 29 лет;

% населения с образованием выше среднего в воз-

расте 25 — 64 лет; % населения, продолжающего по-

стдипломное образование в возрасте 25 — 64 лет; %

занятых в средне- и высокотехнологичном производ-

стве — от общего числа занятых; % занятых в высо-

котехнологичном сервисе от общего числа занятых);

2) ресурсы и ориентиры инновационного процесса

(затраты на некоммерческие государственные и ву-

зовские ИиР в % отношении к ВВП; затраты на ис-

следования для бизнеса в % ВВП; число заявок на

ВТ (высокотехнологичные) патенты в Европейском

Бюро патентов в пересчете на 1 млн. населения;

число заявок на ВТ патенты в Бюро патентов США

на 1 млн. населения);

3) структурные характеристики инновационного про-

цесса (доля самостоятельных малых и средних

477

TeMaji

инновационных предприятий — % от общего чис-

ла малых и средних предприятий; доля малых и

средних инновационных предприятий в коопера-

ции с другими фирмами — % от общего числа

малых и средних предприятий; доля затрат на

инновации в % от общей суммы продаж);

4) результаты инновационных усилий (венчурный

капитал в сфере ВТ в % ВВП; новый капитал в %

ВВП; продажа новых рыночных продуктов в % об-

щей суммы продаж; рынок информационных тех-

нологий в % ВВП; домашний доступ к Интернет;

рынок информационных технологий в % ВВП; до-

бавленная стоимость в ВТ-производстве). Карта

продемонстрировала, что сама установка ЕС на

мировое лидерство — не спекуляция. Показатели

отдельных стран и ЕС в целом сравнивались с

аналогичными показателями бесспорных мировых

лидеров инновационного развития — Японии и

США. При этом выяснилось, что ряд европейских

стран уже превосходит признанных лидеров по

отдельным показателям, а для других, соответ-

ственно, открывалось поле для работы.

Большинство показателей ориентированы на эф-

фективность, а не абсолютные цифры. А при замерах

эффективности в лидерах ЕС чаще всего оказываются

не самые мощные в экономическом отношении стра-

ны (именно их претензии на политическое лидерство

вызывает в ЕС наибольшие напряжения), а малые го-

сударства (Финляндия, Ирландия...), в которых науч-

но-инновационная структура в последние десятилетия

была построена по сути дела заново — не нужно было

тратить ресурсы и время на преодоление окостенев-

ших «великих традиций».

О чем свидетельствует совершенно уникальный

опыт стран ЕС в области современного государствен-

ного управления наукой?

Первое. Вызовами XXI в., на которые призвана дать

ответ научная политика, являются, во-первых, глоба-

лизация, развивающаяся особенно интенсивно в про-

мышленно развитых странах, и, во-вторых, все более

осознанная потребность формирования «экономики (и

Наука - основа инновационной системы современного общества

общества), основанной на знании». Иными словами,

международная конкурентоспособность национальных

экономик и социальное развитие любой страны стано-

вятся в прямую зависимость от мощности ее интеллек-

туального потенциала, темпов его роста и, главное,

эффективности его мобилизации и использования. На

решение этих задач направлена как научная политика,

так и модификация схем управления наукой в различ-

ных странах.

Второе. Основная тенденция развития научной

политики нового века — расширение интеллектуаль-

ной базы принятия оперативных и стратегических

решений по научно-инновационной поддержке конку-

рентоспособной экономики.

Третье. В этой связи предпринимаются энергичные

усилия по модификации инструментов научной поли-

тики для более эффективного привлечения к подготов-

ке и принятию решений представителей всех заинте-

ресованных групп: научного сообщества, политиков,

бизнесменов, общественных организаций и движений

и т. п. «Площадкой» для подобного диалога служит

комплексная система показателей научно-инновацион-

ного развития стран ЕС с определением основных

трендов и предложением конкретных действий.

Четвертое. Особое внимание уделяется разработке

методов и инструментов привлечения к дискуссии и

подготовке решений представителей европейского науч-

ного сообщества. Спектр этих средств весьма широк: от

организации целенаправленных хорошо структурирован-

ных общих дискуссий (с широким использованием со-

временных средств электронной коммуникации) до фор-

мирования экспертных и рабочих групп с обязательным

последующим обобщением и обсуждением результатов

их работы. Прозрачность подготовки решений позволяет

серьезно повысить эффективность научной политики,

превратив ее в важную сферу публичной политики, в

реальную зону ответственности всех участников выбор-

ных компаний. Результатом этих усилий стало разитель-

ное изменение европейской научной политики, произо-

шедшее буквально за два-три последних года.

На этом фоне не может не вызывать тревоги по-

прежнему вялая научно-техническая политика в совре-

Тема 8

менной России и относительно мизерные размеры ее

научно-технического потенциала. Построение в России

эффективной инновационной экономики — вот един-

ственно реальная и по-настоящему значимая нацио-

нальная идея для России на ближайшее и отдаленное

будущее. Hie Rhodus, hie salta! Однако, существует не-

сколько возможных вариантов стратегии реализации

данного курса в современной России, учитывая те ис-

ходные экономические, социальные и геополитические

условия, в которых она оказалась в настоящее время.

480

О выборе стратегии инновационного развития России

В настоящее время обсуждается несколько вари-

антов стратегии, нацеленной на развитие инновацион-

ной деятельности РФ, на обеспечение импульса, спо-

собного придать этому процессу необходимое началь-

ное ускорение. Это — следующие варианты:

1. Интеграция в глобальные инновационные цепоч-

ки (формирование транснационального инноваци-

онного модуля);

2. Формирование прорывного инновационного цик-

ла в России (ставка на инновационный суперпро-

ект общенационального уровня, конкурентоспособ-

ный на мировых рынках);

3. Создание кластера инновационных технологий,

обеспечивающих постепенное формирование кон-

курентоспособного эшелонированного инноваци-

онного сектора в российской экономике.

Какой из них взять за основу?

В нашей ситуации есть две категории проблем,

которые являются барьерами на пути инновационных

потоков в экономике: материальные и нематериальные.

Они, конечно, взаимосвязаны, но все же решения у них

разные. К нематериальным относятся в первую оче-

редь несовершенство или частичное отсутствие зако-

нодательства, обеспечивающего зеленый свет иннова-

циям и стимулирующего их появление и коммерчес-

кую реализацию. Для устранения этого рода барьеров

и создания действенной системы стимулов больших

денег не требуется. Нужна главным образом полити-

Наука - основа инновационной системы современного общества

че

ская воля. Соответственно, первый необходимый шаг

Б

оживлении инновационной деятельности, независи-

мо от выбора той или иной из обозначенных выше

стратегий — это инвентаризация, пересмотр и дора-

ботка законодательной базы инновационного процес-

са. Особенно это важно по отношению к малому нау-

коемкому бизнесу. Эту категорию необходимо, нако-

нец, оградить хотя бы от чиновничьего произвола.

Доводы, связанные с недостаточными финансовыми

ресурсами государства на фоне создания резервного

фонда, на фоне стремительного роста валютных резер-

вов из-за небывало высоких цен на нефть, на фоне

нежелания правительства даже рассматривать вопрос

об изъятии природной ренты у добывающих полезные

ископаемые концернов выглядят просто недобросове-

стно. Кстати, о природной ренте левые говорят уже не

первый год, а внятной позиции государства по этой

проблеме мы не знаем. Это выглядит как доказатель-

ство засилья представителей топливно-энергетическо-

го комплекса во власти и, мягко говоря, недобросове-

стности последней, как правительства, так и парламен-

та, и администрации президента. Не разъясняя причин

(и, возможно, обоснованности) своей позиции, власть

политически проигрывает, пропагандируя создание

крупного резервного фонда. Раз государство стремит-

ся создать себе «кубышку», то и население не доверя-

ет завтрашнему дню, и бизнес приобретает хищничес-

кий характер — урвать побыстрей и спрятать.

Но вернемся к вопросу о стратегиях создания

инновационного комплекса. Кроме необходимости

инвентаризации законодательной базы с последующим

ее совершенствованием есть еще один общий вопрос

нематериального плана. Следует проверить, есть ли в

структуре Минобороны и/или Миннауки подразделе-

ния, аналогичные американскому ARPA, то есть аген-

тство технологического сыска, постоянно пристально

наблюдающее, не появилась ли где-нибудь в исследо-

вательских учреждениях страны перспективная идея,

разработка, установка и т. п. В США, если ARPA взяло

какую-то работу под свою опеку, оно обеспечивает ее

всем необходимым, не скупясь и не растягивая финан- 481

16 Лебедев С. А.

»