Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т.I. Теория и история цивилизаций

Подождите немного. Документ загружается.

360 361

В-четвертых, длительная кризисная фаза цивилизационного

цикла, связанная с переходом от индустриальной к постиндустри-

альной мировой цивилизации, протянется, вероятно, с 90-х годов

ХХ в. до 20—30-х годов XXI в., а на периферии еще дольше. Ци-

вилизационный кризис приведет к серьезному преобразованию

структуры экономики и механизма ее функционирования; не все

параметры этой трансформации еще ясны.

Однако следует учитывать, что экономические циклы и кри-

зисы XXI столетия будут разворачиваться на фоне новых тен-

денций, порождаемых глобализацией: «В грядущие десятилетия, —

предсказывает Э. Тоффлер, — мы станем свидетелями тита-

нической борьбы за власть между сторонниками глобальной

и национальной концепций экономики, битвы за регулирование

на мировом рынке капитала. Эта борьба отразит противоречие

между умирающим индустриальным порядком и новой глобаль-

ной системой создания материальных ценностей, идущей ему на

смену» [193. — С. 85]. В обществе, основанном на знании, главным

действующим лицом становится новатор: «Новый герой — уже

не неквалифицированный рабочий, не финансист и не менеджер,

а новатор (внутри или вне крупной организации), который сочета-

ет воображение и знания с действием» [Там же. — С. 288]. Знания

становятся основой власти: «Знания дают власть высочайшего

качества» [Там же. — С. 575].

8.5. Механизмы воспроизводства

и инновационного обновления

ресурсов

XXI столетие вносит новые элементы в процесс воспроиз-

водства и инновационного обновления основных воспроизвод-

ственных ресурсов реальной экономики цивилизаций:

°

основного капитала — как пассивной (здания, сооружения,

транспортные пути и т. д.), так и активной (машины, оборудова-

ние, приборы и т. д.) его составляющих;

°

вовлеченных в процесс воспроизводства природных ресур-

сов (земельных, минеральных, лесных, водных и др.) и той части

общественного капитала, которая направляется на охрану и обла-

гораживание окружающей природной среды (очистные сооруже-

ния и т. п.);

°

человеческого капитала — используемой в процессе произ-

водства рабочей силы, ее восстановления, пополнения, подготов-

ки, переподготовки, обновления;

°

интеллектуального капитала — накопленной, постоянно

пополняющейся и обновляющейся суммы знаний, открытий, изо-

бретений и технологий, лежащих в основе потока инноваций.

Какие же новшества в воспроизводстве, сочетании и инноваци-

онном обновлении этих ресурсов ожидаются в наступившую эпо-

ху, с переходом к постиндустриальной цивилизации?

Во-первых, меняются соотношения и значимость ресур-

сов, выступающих в едином потоке воспроизводства. Если

в индустриальном обществе первую скрипку играл основной ка-

питал, периодическое обновление которого определяло ритм

экономической динамики, а технологического уровня — эффек-

тивность воспроизводства, то в постиндустриальной мировой

цивилизации, в обществе, основанном на знаниях, на ведущие

позиции выходит интеллектуальный капитал. Уровень позна-

ния закономерностей природы и общества, способов использова-

ния этих закономерностей в практической деятельности лежит

в основе конкурентоспособности и эффективности как отдель-

ных предприятий, так и отраслей, регионов, национальных эко-

номик, экономик локальных цивилизаций, да и самой системы

управления, государственной власти. По определению Э. Тофф-

лера, прежние системы «власти силы» и «власти денег» уступа-

ют место «власти знаний»: «Контроль над знаниями — вот суть

будущей всемирной битвы за власть во всех институтах челове-

чества; знание становится основным источником развития эко-

номики» [193. — С. 572].

Второе по значимости место принадлежит человеческому капи-

талу — совокупности работников всех уровней (от рабочих до ру-

ководителей государств), производящих товары, платные и бес-

платные услуги. Данный показатель учитывает уровень знаний

и навыков этих работников, их умение пополнять и обновлять

свои знания, овладевая интеллектуальным капиталом и приводя

его в действие, их инновационную активность, мотивацию, уро-

вень и качество жизни, оптимальность их распределения по про-

фессиям, отраслям, регионам, странам, локальным цивилизациям.

Разрыв между уровнем знаний и навыков работников и сложно-

стью задач, которые им необходимо решать в процессе инноваци-

онного обновления технологий и экономики, в эпоху радикальных

перемен становится тормозящим фактором.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

Глава 8.

Цикличность экономической динамики цивилизаций

362 363

Третью позицию в иерархии ресурсов занимают природные

ресурсы, которые являются естественной основой воспроизвод-

ства и жизни людей и в то же время все более отчетливо выступа-

ют в качестве ограничителей в беспредельном стремлении челове-

чества к экономическому росту и экспансии потребления, диктуя

необходимость вкладывать все больше средств в воспроизводство,

рациональное использование и сбережение природных ресурсов

и охрану окружающей среды, обеспечение рациональной коэволю-

ции природы и общества, становление ноосферной цивилизации.

Замыкает эту иерархическую лестницу основной капитал, его

предназначение — обеспечить эффективное функционирование

и инновационное обновление перечисленных выше ресурсов, вос-

производство и конкурентоспособность всей обширнейшей гаммы

товаров и услуг, необходимых для удовлетворения постоянно

растущих и усложняющихся потребностей человека, обществен-

ного и производственного потребления. Основной капитал пере-

стает быть самостоятельной силой, он быстро обесценивается

и требует своевременного обновления, стареет экономически, тех-

нически (морально), экологически и социально. Если он своевре-

менно не обновляется в периоды технологических переворотов, то

висит камнем на шее общества, вызывая падение конкурентоспо-

собности и эффективности экономики.

Соотношение основных воспроизводственных ресурсов оказы-

вается специфическим для каждой цивилизации, определяя уро-

вень конкурентоспособности ее экономики. Во многом специфич-

ны и методы воспроизводства ресурсов.

Во-вторых, в условиях активных процессов глобализации,

формирования глобальной экономики сам процесс воспроизвод-

ства основных ресурсов приобретает глобальный характер.

Наиболее очевидно это в отношении интеллектуальных ресурсов —

новые знания не имеют национально-государственных границ

(хотя в виде патентов изобретения «надевают» национальные

«мундиры»). Не менее очевиден глобальный характер природного

капитала — энергетических, земельных, водных, лесных ресурсов.

Они локализованы в рамках отдельных государств и цивилиза-

ций, но выполняют функцию удовлетворения потребностей всего

человечества в энергии, продовольствии, пресной воде, регенера-

ции кислорода и т. п. Да и человеческий капитал все свободнее

мигрирует по планете: и в рамках локальных цивилизаций,

и в межцивилизационных перемещениях (мощный «миграцион-

ный насос» в США). То же самое можно сказать об основном

капитале и его внешнем финансовом источнике — прямых иност-

ранных инвестициях, которые в целом по миру увеличились

с 254 млрд долл. в 1982 г. до 1393 млрд в 2000 г., но затем спазма-

тически сократились до 651 млрд в 2002 г. [147. — С. 258], потом

вновь восстановили свой стремительный бег.

Если посмотреть на цивилизационную структуру потока пря-

мых иностранных инвестиций, то окажется, что в 2000 г. 51% его

приходился на западноевропейскую цивилизацию, 27% — на севе-

роамериканскую, 7,4% — на Китай с Гонконгом, 6,8% — на Латин-

скую Америку и менее чем по 0,2% — на Индию и Россию [Там же. —

С. 258—260].

Можно ожидать, что в последующие десятилетия тенденция

глобализации воспроизводства, использования и обновления ос-

новных воспроизводственных ресурсов будет нарастать, форми-

руя единую воспроизводственную базу в планетарных масштабах

для всей глобальной цивилизации, способствуя сближению уров-

ня экономического развития локальных цивилизаций.

В-третьих, процесс воспроизводства и инновационного об-

новления основных ресурсов все более отчетливо приобретает

цивилизационный характер. Это находит выражение не только

в том, что переход от индустриальной к постиндустриальной ми-

ровой цивилизации меняет сам характер воспроизводства и ис-

пользования ресурсов, их иерархию, но и в том, что формируется

наднациональный, надгосударственный уровень воспроизводства

в рамках существенно различающихся между собой локальных

цивилизаций. Эта тенденция наиболее отчетливо проявляется

в рамках западноевропейской (поглощающей теперь и восточно-

европейскую) и североамериканской цивилизаций, но начинает

просматриваться и в евразийской; применительно к японской,

китайской и индийской цивилизациям рамки государственного

и цивилизационного воспроизводства в основном совпадают. Ме-

нее заметен этот процесс в африканской (южнее Сахары), буддий-

ской и мусульманской цивилизациях. Но и здесь в перспективе

можно ожидать усиления интеграционных тенденций.

В-четвертых, ритм циклов и кризисов все более отчетливо

и синхронизированно просматривается в динамике и инноваци-

онном обновлении воспроизводственных ресурсов, особенно при

смене преобладающих технологических укладов и кондратьевских

циклов, а также в длительный, охватывающий примерно половину

XXI в. период становления постиндустриальных технологического,

экономического и экологического способов производства.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

Глава 8.

Цикличность экономической динамики цивилизаций

364 365

Трансформационные процессы происходят неравномерно во

времени и пространстве. На нисходящей волне пятого кондратьев-

ского цикла, начиная с кризиса 2001—2002 гг., видимо, будет на-

блюдаться углубление кризисных потрясений среднесрочных

экономических циклов, особенно к 20-м годам, когда потребуется

радикальное обновление основного и человеческого капитала при

реализации кластера базисных инноваций шестого технологичес-

кого уклада, адекватного постиндустриальному технологическому

способу производства. В дальнейшем, на повышательной волне

шестого кондратьевского цикла, вероятно, глубина потрясений

и обновлений несколько уменьшится, центр тяжести будет пере-

несен на распространение, диффузию новых технологического,

экономического и экологического способов производства из цент-

ра на периферию. В это время окончательно станет ясно, со-

хранится ли лидерство в транснациональных процессах лишь за

североамериканской и западноевропейской цивилизациями либо чис-

ло лидеров пополнится китайской или какой-то иной цивилизацией.

В любом случае очевидно, что в первой половине наступивше-

го столетия нас ждут радикальные перемены в иерархии использу-

емых воспроизводственных ресурсов, механизмов их использова-

ния и обновления.

Обратимся теперь к финансовым потокам воспроизводства

и обновления каждого из основных ресурсов и к тем новациям,

которые нас ждут в этой области.

1. Воспроизводство и инновационное обновление основного

капитала. Общепринятой формой для этого является амортиза-

ция — отчисления от стоимости основных фондов, включаемые

в издержки производства и цены производимых с их помощью то-

варов и услуг, исходя из срока службы этих фондов. При этом

обычно используется либо линейная, равномерная по годам шкала

амортизационных отчислений, либо дегрессивная шкала (уско-

ренная амортизация), когда в первые годы амортизируется основ-

ная часть стоимости с последующим уменьшением отчислений.

Механизм ускоренной амортизации приобретает все более широ-

кое распространение, однако он таит в себе немалые опасности,

особенно для принципиально новой продукции, освоение которой

связано с крупными стартовыми издержками и немалым риском.

Включение в издержки и цену этой продукции повышенных амор-

тизационных отчислений ведет к существенному ее удорожанию

и ограничивает спрос, сокращает масштабы рынка и удлиняет сро-

ки окупаемости первоначальных вложений.

Однако общие направления динамики амортизационных от-

числений очевидны. Они должны учитывать тенденцию сокраще-

ния длительности технологических циклов, техническое, экологи-

ческое и социальное старение используемых основных фондов.

Уровень амортизационных отчислений должен быть достаточным

для того, чтобы они стали главным источником инвестиций в ос-

новной капитал и финансирования небольших улучшающих ин-

новаций (микроинноваций), поскольку осуществлять инвестиции

на прежней технологической базе невозможно — ранее выпускав-

шегося оборудования на рынке часто уже нет. Особенно важно это

в фазе оживления экономического цикла, когда происходит массо-

вое обновление основного капитала. Мешает этому процессу вы-

сокая инфляция, когда происходит обесценение основного капи-

тала, падает доля амортизации в цене.

Другими источниками инновационного обновления основного

капитала служит капитализация прибыли (и особенно сверхпри-

были) в рыночном секторе и бюджетные инвестиции в нерыноч-

ном секторе. Доля и значение этих источников в перспективе

будет возрастать, особенно в периоды выхода из кризисов.

2. Источники воспроизводства природных ресурсов. Вовле-

ченные в процесс воспроизводства месторождения полезных иско-

паемых, земельные и лесные массивы, источники водоснабжения

во многом подобны основному капиталу; они локализованы по регио-

нам, странам и цивилизациям. В поиски и разведку месторождений

полезных ископаемых, землеустройство и поддержание плодоро-

дия почвы, лесное и водное хозяйство, охрану лесов от пожаров

в течение ряда лет вкладываются крупные суммы, которые должны

возмещаться через цены произведенной с использованием этих ре-

сурсов продукции. Поэтому в стоимости природоемких товаров до-

бывающей промышленности и сельского хозяйства необходима

специальная статья, аналогичная амортизации основных фондов,

а на балансах предприятий (и страны в целом) должна отражаться

стоимость воспроизводства используемых природных ресурсов.

Именно из этого методологического подхода исходили ВИЭМС

и НИИ цен, когда предложили включать в себестоимость и цены

минерального сырья ставки возмещения затрат на геологоразве-

дочные работы. Эти предложения были приняты правительством

и в конце 70-х годов внедрены в практику. Однако в ходе неоли-

беральных рыночных реформ отчисления на воспроизводство ми-

нерально-сырьевой базы сперва были включены в состав налогов

за счет прибыли, а с 2001 г. поглощены единым уравнительным

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

Глава 8.

Цикличность экономической динамики цивилизаций

366 367

налогом на добычу полезных ископаемых, то есть практически

ликвидированы. В результате резко сократился объем геологораз-

ведочных работ, прирост разведанных запасов покрывает лишь

около половины объема добычи. По данным бывшего министра ге-

ологии СССР Е. А. Козловского, объем затрат на геологоразве-

дочные работы по нефти и газу должен составлять не менее 3 млрд

долл. в год. В 2003 г. было затрачено 1,3 млрд, в том числе из феде-

рального бюджета всего 200 млн долл. Государство, присваивая

основную часть горной ренты, старается сбросить с себя ответ-

ственность за воспроизводство минерально-сырьевой базы. По-

добная картина наблюдается и по другим природным ресурсам.

Кроме того, дополнительными источниками расширенного

воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды должны стать штрафные платежи за нерациональное исполь-

зование этих ресурсов и сверхнормативное загрязнение среды

(изъятие экологической антиренты и направление части прибыли

и бюджетных расходов на эти цели).

Воспроизводство (в экономическом смысле слова) используе-

мых природных ресурсов необходимо обеспечить за счет обо-

собленных финансовых потоков, образуемых в основном путем

отчислений (подобных амортизации) предприятий, эксплуатиру-

ющих эти ресурсы (минеральные, лесные, земельные и т. п.). Это

не прибыль и тем более не рента, а элемент себестоимости, издер-

жек производства. Часть поступивших средств может использо-

ваться добывающими предприятиями на детальную разведку

и доразведку эксплуатируемых месторождений, часть — направ-

ляться централизованно для финансирования общегеологических

и поисковых работ в новых провинциях и других работ, выходя-

щих за рамки компетенции действующих предприятий.

3. Воспроизводство человеческого капитала. Понятие чело-

веческого капитала ввел в научный оборот нобелевский лауреат

Г. Беккер [11]. Однако содержание этого понятия известно давно:

еще К. Маркс писал о зарплате как стоимости и цене используе-

мой капиталом рабочей силы, причем в эту стоимость включались

не только издержки содержания рабочего и его семьи, но и так

называемый исторический и моральный элемент — затраты социо-

культурного характера. Со временем величина этого элемента

нарастает: увеличиваются расходы на общее и специальное обра-

зование работника, повышение его квалификации, средства мас-

совой информации, культуру и развлечения, а также расходы

на лечение, спорт и отдых. Это ведет к увеличению массы необхо-

димого труда, хотя доля его в общей стоимости продукции падает.

Затраты на воспроизводство человеческого капитала дифферен-

цируются по странам и цивилизациям; наиболее высоки они

в североамериканской, западноевропейской и японской цивилиза-

циях; наиболее низки — в африканской и мусульманской.

В России уровень затрат на воспроизводство рабочей силы ни-

же, чем в развитых странах; он повышался до начала 90-х годов,

после чего резко упал в период кризиса, затем начал расти, но да-

леко не возместил еще понесенные потери, обесценение человече-

ского капитала.

Фонд воспроизводства трудовых ресурсов (человеческого

капитала) состоит из нескольких элементов: заработной платы

работников и доходов членов их семей (включая всевозможные

надбавки); социальных трансфертов — дополнительных выплат

и бесплатных услуг, осуществляемых за счет федерального, регио-

нального и муниципальных бюджетов и других источников;

доходов от собственности; натуральных продуктов от личного

и домашнего хозяйства. В любом случае в данной стране, регионе,

цивилизации общий размер рабочего фонда имеет объективную

основу и должен расти по мере увеличения стоимости воспроиз-

водства рабочей силы, с колебаниями по фазам экономических

циклов.

Во время рыночных реформ в России эта закономерность

была нарушена: реальные располагаемые денежные доходы насе-

ления составили в 1999 г. (по отношению к 1990 г.) всего

46%, реальная заработная плата — 38%. Резко усилилась диффе-

ренциация доходов, так что значительные слои населения не име-

ли возможности осуществлять даже простое воспроизводство

рабочей силы, что стало одним из факторов увеличения смертно-

сти и сокращения средней ожидаемой продолжительности жизни

населения. Лишь с 2000 г. тенденция изменилась, доходы населе-

ния стали расти опережающими темпами, но докризисный

уровень будет достигнут еще не скоро. Так называемая монетиза-

ция социальных льгот и уравнительное распределение выделяе-

мых на них ресурсов могут еще более ухудшить условия воспро-

изводства значительной части человеческого капитала, так как

конкретные потребности различных людей и семей, нуждающих-

ся в таких льготах, многократно различаются, а уравнительная

платность этого не учитывает. Важнейшую роль среди источ-

ников расширенного воспроизводства человеческого капитала

играют бюджетные вложения государства в здравоохранение,

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

Глава 8.

Цикличность экономической динамики цивилизаций

368

образование, культуру, социальное обеспечение, которые относят-

ся в основном к нерыночному сектору экономики. Абсолютная

масса и доля затрат государства на эти цели в постиндустриаль-

ном обществе будут возрастать.

Сложной проблемой является миграционный аспект воспроиз-

водства человеческого капитала. Возникает несколько проблем

в этом плане. Одна из них — миграция квалифицированной рабо-

чей силы (ученых, программистов, деятелей культуры) из бывше-

го СССР и других стран в США и Западную Европу. Не возмещая

крупные суммы на подготовку квалифицированной рабочей силы,

развитые страны по существу получают своеобразную «дотацию»

от стран — доноров рабочей силы, которую можно исчислять

десятками миллиардов долларов ежегодно. Другой аспект — миг-

ранты низкой квалификации, которые, перебираясь в развитые

страны, пользуются там развитой системой социальных услуг, не

приложив труда к ее созданию. Третья проблема состоит в том,

что в результате межцивилизационной миграции размывается

сравнительно однородный состав населения, возникают анклавы

иных культур, что все чаще вызывает вспышки межнациональных

конфликтов. Наиболее яркий пример — гражданская война в Ко-

сово, завершившаяся (при поддержке западных цивилизаций)

фактическим отделением Косово от Сербии. Поскольку объем ми-

грации в перспективе будет нарастать, эти проблемы требуют глу-

бокого исследования и взвешенного решения.

4. Воспроизводство интеллектуального капитала. Интел-

лектуальный капитал страны, цивилизации формируется в течение

длительного времени и требует крупных затрат. Его воспроизвод-

ство предполагает значительные вложения государства и предпри-

нимательского сектора в образование, формирование научных

и конструкторских школ, подготовку исследователей, содержание

и развитие научно-исследовательских и проектно-конструктор-

ских организаций, патентование изобретений и т. п. Эти затраты

покрываются в основном государством, но чем ближе к инноваци-

ям, тем больше доля вложений со стороны бизнеса (хотя в неры-

ночном секторе экономики эти затраты все равно остаются за го-

сударством). В условиях формирования общества, основанного

на знаниях, новой научной парадигмы, научно-технологического

переворота должны значительно увеличиваться затраты на вос-

производство и обновление интеллектуального капитала, иначе

страна, цивилизация окажутся на задворках глобального научно-

технологического переворота, утратят конкурентоспособность.

К сожалению, именно такая тенденция сложилась в России

в 90-е годы, когда многократно уменьшились затраты государства

и предпринимательского сектора на науку и изобретения.

В результате в 1991—1995 гг. среднегодовые темпы сокращения

численности исследователей составляли 10,8%, расходов на науку —

23,9%, числа впервые использованных изобретений — 12,1%.

В итоге доля России в мировых роялти и лицензионных платежах

составила в 2001 г. 0,18% (при доле в уплаченных 0,5%),

а доля в мировом экспорте высоких технологий всего 0,25% —

исчезающе малые величины. Старение корпуса ученых и научных

сотрудников, закрытие многих научных и большинства конструк-

торских школ — весьма опасные тенденции, грозящие отставанием

в научной и инновационно-технологической сферах в будущем.

Выход может быть найден в преодолении искусственного раз-

рыва между наукой, высшей школой и инновационно-активным

производством, в создании исследовательских университетов,

учебно- и научно-производственных объединений, инновационно-

внедренческих зон, стратегических научно-технологических аль-

янсов и других форм интеграции. Все это позволило бы включить

в орбиту творческого процесса талантливую молодежь и реализо-

вать принципиально новые идеи на практике. Должна быть со-

здана сеть научных, венчурных и иных фондов для обеспечения

расширенного воспроизводства интеллектуального капитала как

основы конкурентоспособности страны в условиях развертываю-

щегося в мире научно-технологического переворота.

Подобные тенденции обеспечения воспроизводства и измене-

ния пропорций основных воспроизводственных ресурсов будут

наблюдаться в ближайшие десятилетия и в других цивилизациях,

адаптирующихся к характеру постиндустриального общества,

основанного на знаниях. Наиболее сложной является эта транс-

формация для цивилизаций, отставших в технологическом и эко-

номическом развитии, особенно африканской. Потребуется объ-

единение усилий всего человечества, партнерство цивилизаций

для решения кардинальных проблем обеспечения глобального ус-

тойчивого развития и преодоления сложившегося за время индус-

триальной эпохи чрезмерного разрыва в экономическом развитии

локальных цивилизаций.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

Глава 8.

Цикличность экономической динамики цивилизаций

ЦИКЛИЧНАЯ

ДИНАМИКА

СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО

СТРОЯ, РЕВОЛЮЦИЙ

И ВОЙН

Глава 9

В

збираясь от основания цивилизаци-

онной «пирамиды» к ее вершине, ос-

тановимся на предпоследнем «этаже», ха-

рактеризующем циклы и кризисы в дина-

мике социально-политических и государ-

ственно-правовых отношений, революций

и войн. Как и в предыдущих главах, иссле-

дование ведется в цивилизационном разре-

зе — в ритме пульсации и взаимодействия

локальных, мировых и глобальной цивили-

заций, в историческом прошлом и на пер-

спективу XXI столетия.

В цикличной динамике социально-полити-

ческого строя, в периодически потрясаю-

щих общество революциях и войнах нахо-

дят отражение глубинные перемены в окру-

жающей среде и народонаселении, техноло-

гиях и экономике. Но палитра перемен на

этом этаже богаче и разнообразнее, в ней

находят выражение и разрешение назрев-

шие устремления социальных масс, субъек-

тивные подходы, а порой и заблуждения их

лидеров.

372 373

9.1. Цивилизационная динамика

социальной стратификации

и мобильности

С

момента своего возникнове-

ния общество подразделяется

на определенные, четко различае-

мые слои — страты, определяю-

щиеся как биологическими осо-

бенностями конкретного человека

и его жизненного цикла (деление

по полу, возрасту, расе), так и при-

обретенными в процессе социаль-

ного развития (классовая, экономи-

ческая, политическая, социокуль-

турная, цивилизационная страти-

фикация). Естественная стратифи-

кация сравнительно стабильна, воз-

можность перехода из одной страты

в другую ограниченна, если не счи-

тать перехода в другую возрастную

группу по фазам жизненного цикла.

Социальное деление более подвиж-

но, налицо процессы социальной

мобильности — движения вверх

или вниз по лестнице экономичес-

кой, политической, социокультур-

ной цивилизационной стратифика-

ции, а также перемещение в другие

группы по горизонтали.

Теория социальной стратифи-

кации и мобильности разработана

П. Сорокиным [184]. Он ввел в на-

учный оборот ряд новых макро-со-

циологических категорий:

°

социальное пространство

как структура народонаселения

планеты: «Социальное простран-

ство есть некая вселенная, состоя-

щая из народонаселения Земли»

[там же. — С. 298];

°

социальные координаты того или иного человека или соци-

ального слоя (группы) в этом пространстве — отношения человека

к определенной группе, отношение этих групп друг к другу

и отношение данной популяции к другим популяциям, входящим

в человечество [там же. — С. 299];

°

социальная стратификация как распределение людей и со-

циальных групп (страт) по определенному классификационному

признаку (имущественному, политическому, профессиональному,

религиозному), по горизонтальному и вертикальному параметрам

социальной вселенной [там же. — С. 300];

°

социальная мобильность — перемещение человека по верти-

кали (вверх или вниз по иерархической лестнице) или по горизон-

тали — из одной страты в другую на одном уровне [там же. —

С. 301].

Питирим Сорокин детально исследовал различные формы со-

циальной стратификации (экономической, политической, профес-

сиональной), цикличные колебания (флуктуации) их высоты

и профиля, а также формы и флуктуации социальной мобильнос-

ти — вертикальной и горизонтальной, и вывел закономерности

вертикальной мобильности [там же. — С. 379—382, 387]:

°

интенсивность и всеобщность вертикальной социальной

мобильности изменяются от общества к обществу, то есть в прост-

ранстве;

°

интенсивность и всеобщность вертикальной мобильности —

экономической, политической и профессиональной — колеблются

в рамках одного и того же общества в разные периоды его истории,

усиливаясь в периоды социальных потрясений и революций;

°

в вертикальной мобильности нет постоянного направления

ни в сторону усиления, ни в сторону ослабления ее интенсивности

и всеобщности. Применительно к нашей теме эти закономерности

можно толковать как разнообразие циклов социальной мобильно-

сти в различных цивилизациях и как цикличные колебания самой

мобильности, смену периодов ее интенсификации и ослабления.

Рассмотрим социальную стратификацию и мобильность в ци-

вилизационном аспекте; впервые эта проблема применительно

к локальным цивилизациям исследована в одной из наших работ

[239. — С. 260—276].

1. Стратификация и мобильность в динамике мировых циви-

лизаций. В отличие от естественной (половозрастной, расовой),

социальная стратификация и связанная с ней социальная мобиль-

ность возникли вместе со становлением общественного разделе-

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

Глава 9.

Цикличная динамика социально-политического строя, революций и войн

375

В античную эпоху сохранялись основы социальной стратифи-

кации и мобильности, заложенные в период раннеклассовой циви-

лизации, с небольшими модификациями. К концу этой эпохи,

в период цивилизационного кризиса, «осевое время» по Карлу

Ясперсу, когда возникли мировые религии, сформировался еще

один вид стратификации — конфессиональный — по принадлеж-

ности к той или иной религии и месту среди сторонников этой

религии. Развивалась и конфессиональная (религиозная) мобиль-

ность по горизонтали (смена религиозных верований при распро-

странении буддизма, христианства, иудаизма, а с VII в. н. э. —

ислама) и по вертикали (от простых верующих до верховных

священнослужителей). «По мере развития общества поздней древ-

ности уже повсюду традиционных идеологий не хватало для об-

служивания усложнившихся социумов… Повсюду возникали эти-

ко-догматические учения… Этические учения иной раз принимали

нерелигиозную форму, но постепенно не только складывались

в догматические религии, но и переходили к письменной фикса-

ции общеобязательного для верующих канона (зороастризм,

различные формы брахманизма-индуизма; учения, растущие

из иудаизма, и в первую очередь христианство, значительно позже

ислам; конфуцианство; даосизм, манихейство и т. д. и т. п.)»

[73. — Vol 1. — С. 373].

Своеобразные формы социальной стратификации, закреплен-

ные кастовой системой, сложились в индийской цивилизации.

При этом переход из касты в касту был практически невозможен.

Становление средневековой цивилизации с середины I тыс. н. э.

привело к разрушению сложившейся в античном обществе соци-

альной стратификации, ускорило процесс мобильности. Место

двух прежних полярных классов — рабовладельцев и рабов — за-

няли феодалы (крупные землевладельцы, цари и короли, иерархи

церкви) и зависимые крестьяне, уплачивавшие феодальную ренту

в той или иной форме. Однако было множество других социаль-

ных групп, особенно в вольных городах: ремесленников и купцов,

организованных в цеха и гильдии, художников и артистов, архи-

текторов и строителей, ростовщиков и мытарей, государственных

служащих разных профессий и рангов, солдат и офицеров и т. п.

Сохранились сословные ограничения на социальную мобиль-

ность, на переход из одной группы в другую. Усилилась цивилиза-

ционная, и особенно конфессиональная, стратификация, посколь-

ку религия господствовала в сфере духовной жизни и претендова-

ла на лидерство в экономической и политической сферах.

Глава 9.

Цикличная динамика социально-политического строя, революций и войн

374

ния труда в период неолитической мировой цивилизации. Именно

тогда люди начали заниматься (наряду с охотой, рыболовством,

собирательством) земледелием, скотоводством, а также ремеслом

и строительством, то есть возникла профессиональная страти-

фикация. К концу неолита на базе моногамных семей и формиро-

вания частной собственности создались условия для имущест-

венной стратификации и мобильности, экономического нера-

венства социальных групп внутри племени, рода, общины

Решающий шаг в формировании социальной стратификации

и мобильности, основы которой сохраняются поныне, был сде-

лан в период раннеклассовой мировой цивилизации, в III тыс. до н. э.;

это было подлинное «осевое время» с точки зрения формиро-

вания социально-политического строя, государства и права.

В этот период окончательно оформилась имущественная страти-

фикация, сформировались классы и крупные социальные груп-

пы — рабовладельцев и рабов, мелких независимых или полуза-

висимых крестьян, ремесленников, торговцев, государственных

служащих, жрецов. Многократно усилилась профессиональная

стратификация. Известно, что в Древнем Египте существовало

множество профессий — земледельцы и пастухи, рыболовы

и гребцы, огородники и садовники, гончары и каменотесы, ткачи

и сандальщики, плотники и столяры, строители зданий и судов,

художники и скульпторы, музыканты и певцы, танцовщики и па-

рикмахеры, писцы и учетчики, надсмотрщики и управляющие.

С возникновением государства появилась правящая верхушка

(фараоны, цари, их приближенные), разнообразные государст-

венные институты (армия, суды, тюрьмы, фискальные службы

и т. д.). Люди закреплялись в определенной структуре и профес-

сии, передвигаясь по вертикали, а иногда и по горизонтали.

Эта мобильность резко усиливалась в периоды войн и социаль-

ных потрясений, когда свободные становились рабами (а иногда

и наоборот), люди быстро продвигались по служебной лестнице,

меняли профессии.

В эту эпоху возник еще один вид социальной стратификации —

цивилизационный. Большие группы людей различались по при-

надлежности к той или иной локальной цивилизации, привержен-

ности к определенной системе социокультурных ценностей. Здесь

также наблюдалась мобильность — передвижения из одной циви-

лизации в другую, особенно в периоды межцивилизационных

войн, распространения мировых религий, а также в связи с разви-

тием международной торговли.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

377

альное общество войдет в фазу зрелости, социальная мобиль-

ность уменьшится, утвердится социальная структура, адекватная

условиям и сущности постиндустриальной гуманистически-ноо-

сферной цивилизации.

2. Стратификация и мобильность локальных цивилизаций.

Локальные цивилизации всех поколений существенно различа-

лись между собой по социально-политическому строю, экономи-

ческому положению, системе ценностей и характеру внутрициви-

лизационной стратификации и мобильности. С приходом каждого

нового поколения локальных цивилизаций (и, одновременно,

со сменой мировых цивилизаций) трансформировались и их соци-

альная структура, а также уровень и механизмы мобильности.

Цивилизации 1-го поколения (египетская, шумерская, ассирий-

ская, вавилонская, эламская, минойская, древнегреческая, месопо-

тамские, индийская, китайская) имели много общего в своей соци-

альной структуре, а их социальная мобильность была ограничен-

на. Все они были, по оценке Л. И. Мечникова, цивилизациями

великих рек, располагались в схожих природных условиях, а осно-

вой благосостояния для них служило высокоэффективное земле-

делие. Имущественная и политическая стратификация внутри

цивилизаций 1-го поколения достигала значительных масштабов,

но между цивилизациями она не была столь заметной. При этом

доля рабского труда в густонаселенных Индии и Китае была су-

щественно меньше, чем в Древнем Египте и Месопотамии.

Цивилизации 2-го поколения по своей внутренней структуре

и социальной стратификации отличались от цивилизаций 1-го

поколения. Хотя цивилизационное пространство в этот период

расширилось, но разрыв между цивилизациями по уровню их

экономического развития (экономическая стратификация) оста-

вался незначительным. Об этом можно судить по данным о сред-

недушевом ВВП (табл. 9.1): в 1 г. н. э. разрыв между Западной

Европой и Африкой составлял всего 12%. В таблице одной чер-

той подчеркнуты цивилизации с низшим, а двумя — с высшим

уровнем ВВП.

В течение I тыс. н. э. разница увеличилась всего лишь с 12%

до 18%, причем Западная Европа, где переход от античной к сред-

невековой мировой цивилизации стал наиболее тяжелым и раз-

рушительным процессом, не просто утратила первенство, а ока-

залась в числе отстающих (92% к среднемировому уровню).

А лидером была Латинская Америка, где в это время процветали

цивилизации инков, майя и ацтеков.

Глава 9.

Цикличная динамика социально-политического строя, революций и войн

376

Сословные перегородки в социальной стратификации были ос-

лаблены в период раннеиндустриальной мировой цивилизации

и сломаны в буржуазном обществе, в период индустриальной ми-

ровой цивилизации. Рыночно-капиталистическая система хозяйст-

ва, буржуазная демократия, секуляризация общества создавали

формально равные условия для свободной конкуренции и пере-

движения человека в социальных стратах по горизонтали и верти-

кали. Однако деление на классы (со своими антиподами — капита-

листы и наемные рабочие, а также землевладельцы, крестьяне,

ремесленники, люди свободных профессий), на профессиональ-

ные и политические группы не исчезло, хотя по-прежнему обеспе-

чивалась социальная мобильность по вертикали и горизонтали.

Усилилась значимость цивилизационной и конфессиональной

стратификации и мобильности.

В тоталитарных государствах (как социалистического, так

и фашистского типа) в позднеиндустриальном обществе чрезвы-

чайно возросла роль партийно-государственной верхушки как

особой страты, стоявшей на вершине пирамиды политической

и экономической (имущественной) стратификации. Были возве-

дены новые, основанные на принадлежности к той или иной поли-

тической партии преграды на пути социальной мобильности.

Однако к концу ХХ в. тоталитарный строй в основном сошел с ис-

торической сцены.

Цивилизационный кризис конца ХХ — начала XXI в., итогом

которого будет становление постиндустриальной мировой ци-

вилизации, стал причиной очередного взрыва социальной мо-

бильности, глубоких преобразований в системе социальной

и цивилизационной стратификации. Ее контуры еще не вполне

определены, но некоторые тенденции можно отметить. Это преж-

де всего усиление цивилизационной и конфессиональной стра-

тификации в результате становления 5-го поколения локальных

цивилизаций и ожесточения борьбы между ними; возрождение

влияния религии (хотя и не в той степени, которая наблюдалась

в средневековом обществе). Гражданское общество пытается

смягчить имущественное и политическое расслоение общества,

но это не всегда удается. В переходный период активизируется

социальная мобильность — формируются новые элиты (как это

произошло в России и других постсоветских странах), увеличи-

вается число мигрантов, происходит энергичное перемещение

по вертикали и горизонтали в имущественных и политических

стратах. Вероятно, лишь к середине XXI в., когда постиндустри-

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

379

В последующие столетия она вновь приблизилась к мировым по-

казателям, а в XIX в. немного превысила их (103% в 1820 г. и 108%

в 1870 г.). В начале ХХ в. она оказалась несколько ниже этого

уровня (98% в 1913 г.), но затем, несмотря на тяжелые потери во

время Первой и Второй мировых войн, снова превзошла мировой

уровень (в 1950 г. на 35% и в 1973 г. на 48%). Однако стагнация

экономики в 80-е годы и особенно неолиберальные рыночные

реформы 90-х годов и распад СССР отбросили ее до уровня 76%

от мировых показателей в 2001 г. В столь бедственном положении

евразийская цивилизация оказывалась разве что во время преды-

дущих национальных катастроф — монгольского нашествия

XIII в., Смуты начала XVII в. и Гражданской войны начала 20-х

годов ХХ в.

Периодически менялась и геополитическая стратификация

локальных цивилизаций. В 1-м поколении лидировали цивилиза-

ции Древнего Египта, Междуречья, Индии, Китая. Во 2-м поколе-

нии первое место заняла греко-римская цивилизация, а китайская

и индийская остались на ведущих позициях. В период становле-

ния цивилизаций 3-го поколения в авангарде оказалась Западная

Европа. В раннеиндустриальную и в начале индустриальной эпо-

хи она распространила свое влияние на большую часть ойкумены,

создав огромные колониальные империи. Евразийская цивилиза-

ция располагала гораздо меньшими ресурсами и влиянием. После

Второй мировой войны утвердился биполярный мир, СССР до-

стиг военно-технического паритета с Западом.

С конца XIX в. политическое лидерство постепенно захватыва-

ют США. В 90-е, после распада СССР и советского блока, они

превратились в единственную сверхдержаву, которая диктует

свои условия остальному миру. Установилось неустойчивое рав-

новесие, которое вряд ли сохранится надолго — слишком быстро

возрастает экономическое могущество и политическое влияние

китайской, индийской и мусульманской цивилизаций.

Что касается мобильности локальных цивилизаций, то она

также менялась от эпохи к эпохе, то нарастая, то ослабевая.

Например, в период Великой греческой колонизации VII—VI вв.

до н. э., в результате столкновения персидской и греческой циви-

лизаций, мощный поток мигрантов устремился из городов-поли-

сов материковой Греции в поселения на побережье Средиземного,

Черного и Азовского морей. На I тыс. н. э. приходится два пика

мобильности цивилизаций. В IV—VII вв., во время так называемо-

го Великого переселения народов, армады готов, гуннов, венгров,

Глава 9.

Цикличная динамика социально-политического строя, революций и войн

378

Однако в период жизни 3-го поколения локальных цивилизаций,

средневековой мировой цивилизации Западная Европа вновь ока-

залась в авангарде, а диспропорция в уровне экономического раз-

вития увеличилась до 192% (в 1500 г.). Затем, в индустриальную

эпоху, когда достигли стадии зрелости цивилизации 4-го поколе-

ния, ведущие позиции заняла молодая североамериканская циви-

лизация с центром в США, а уровень экономической стратифика-

ции стал стремительно повышаться, достигнув к 1913 г. 967%,

а к 1950 г. — 2157%. Китай и Индия, которые в средневековую

и раннеиндустриальную эпохи находились примерно на средне-

мировом уровне, утратили былое преимущество: Китай был замы-

кающим в 1870 г. (61%), 1913 г. (36%), 1950 г. и 1973 г. (21%),

а Индия — в 1973 г. (21%).

Лишь с конца ХХ в., с началом формирования 5-го поколения

локальных цивилизаций, их экономическая стратификация не-

сколько сократилась — с 2157% в 1950 г. до 1848% в 2001 г.

(на 14%), в основном за счет стремительного развития китайской

и индийской цивилизаций. На нижней ступени экономической

«лестницы» оказалась Африка, положение которой продолжает

ухудшаться (с 42% к мировому уровню в 1950 г. до 25% в 2001 г.).

Евразийская цивилизация, которая в 1000 г. была в числе ли-

деров (109% к мировому уровню ВВП), к 1500 г., в результате фео-

дальных войн и монгольского нашествия, опустилась до 88%.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трансформации структуры цивилизаций

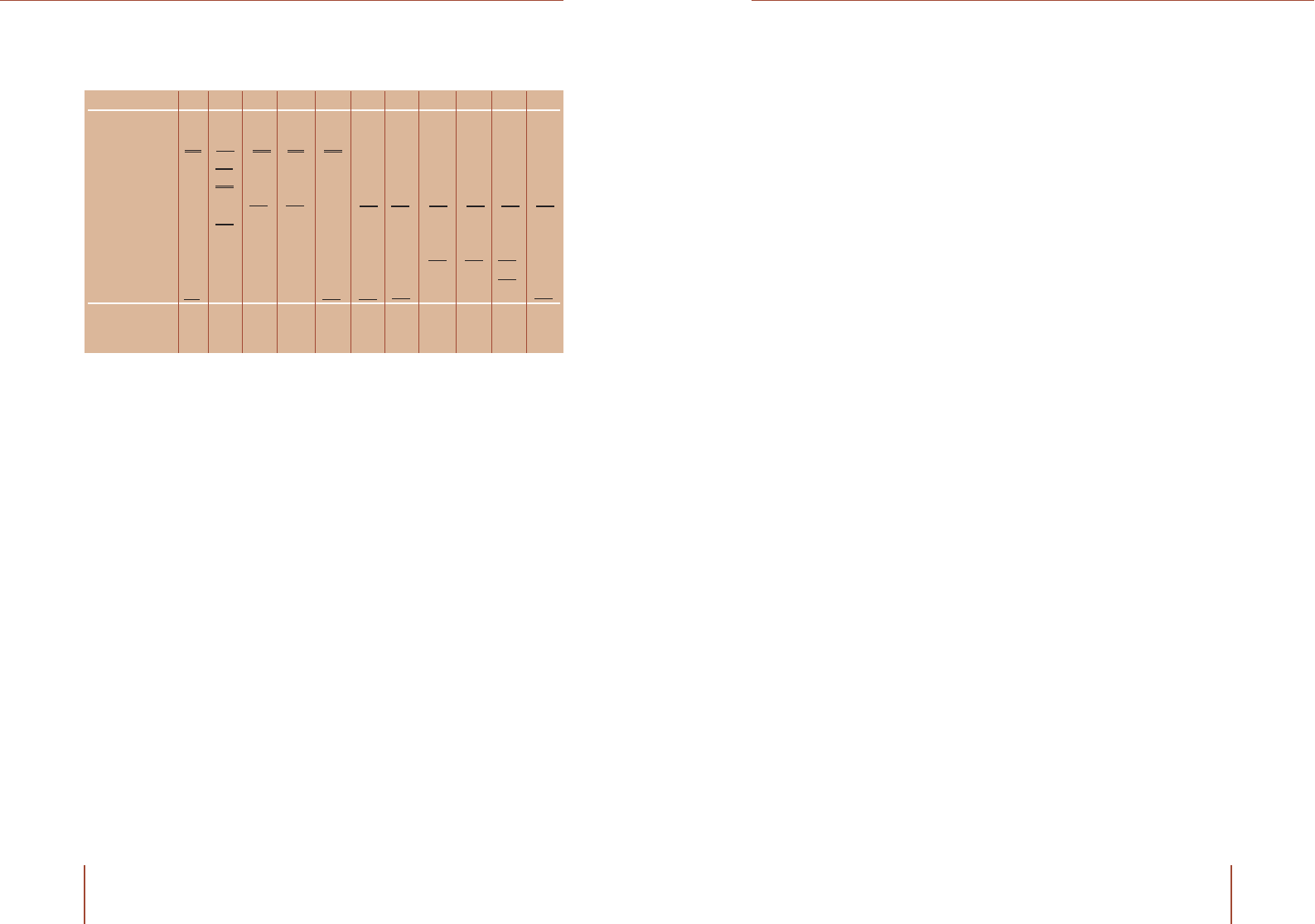

Таблица 9.1.

Динамика соотношения среднедушевого ВВП по

цивилизациям, в % к мировому уровню*

Цивилизации

1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 2001

Мир 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Западная Европа 101 92 136 150 162 181 224 227 217 279 318

Восточная Европа 90 109 88 92 99 102 107 129 100 122 100

Бывший СССР 90 109 88 93 99 103 108 98 135 148 76

США 71 67 86 188 279 348 453 408 462

Латинская Америка 90 109 73 74 86 104 78 97 119 110 96

Япония 100 97 88 87 93 100 84 91 91 279 342

Китай 100 103 106 101 98 90 61 36 21 21 59

Индия 100 103 97 92 89 80 61 44 29 21 32

Африка 97 97 73 71 68 63 57 42 42 34 25

Отношение

верхнего уровня 112 118 192 224 238 298 457 967 2157 1942 1848

к нижнему, %

[264. — Р. 262].