Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии

Подождите немного. Документ загружается.

§ 1.18. Радиоастрономия

201

интенсивность излучения в различных длинах волн радиодиапазона — изучать «ра-

диоспектр» источника. Большинство источников имеет спектр, охватывающий весь

радиодиапазон. Исключение составляют радиолинии различных атомов и молекул

межзвездной среды. Наиболее важными радиолиниями являются линия атомарного

водорода с длиной волны 21 см молекулы СО (2,6 мм), радикала ОН (четыре линии

в диапазоне 18 см) и некоторых других молекул.

В пределах Солнечной системы обнаружено радиоизлучение Солнца, Луны

и всех больших планет, кроме Плутона. В радиоспектре Юпитера излучение на де-

каметровых волнах носит весьма нерегулярный характер и напоминает помехи

от земных гроз.

В общем радиоизлучении Галактики обнаружены две составляющие. Одна по-

казывает заметную галактическую концентрацию (см. с. 174) и наличие максимума

интенсивности в области центра Галактики. Источником этого радиоизлучения явля-

ются облака межзвездного водорода, ионизованного излучением близлежащих горя-

чих звезд. Другая составляющая не обнаруживает галактической концентрации. Она

связана с излучением электромагнитных волн свободными электронами, движущи-

мися с громадными скоростями в магнитных полях, существующих в разреженной

среде между облаками межзвездного газа. В диапазоне радиоволн длиннее 10 м

Млечный Путь много «ярче» Солнца, тогда как в видимых лучах Солнце в 10" раз

ярче совокупности всех звезд.

Длина электромагнитных волн А и их частота (число колебаний в секунду) v

связаны соотношением \v — с, где с — скорость света. Частоты выражаются в гер-

цах [1 герц (1 Гц) равен одному колебанию в секунду], килогерцах (1 кГц = 10

3

Гц),

мегагерцах (1 МГц = 10

6

Гц), гигагерцах (I ГГц = 10

9

Гц). Особое значение

имеет радиоизлучение межзвездного атомарного нейтрального водорода на вол-

не 21,1049 см (частота 1420,405 МГц), так как водород — наиболее распространен-

ный элемент во Вселенной. Линия 21 см образуется в результате так называемого

запрещенного перехода между подуровнями сверхтонкой структуры основного со-

стояния HI под воздействием магнитного взаимодействия электронной оболочки

и ядра. Возбужденное состояние соответствует параллельной, a F = 0 основной ан-

типараллельный ориентировке'спинов электрона и ядра. Радионаблюдения областей

нейтрального водорода (обозначаются HI) позволяют находить их плотность, ско-

рость движения в проекции на луч зрения и распределение в пространстве, а также

температуру межзвездной среды (которая оказалась порядка 100 К). Эти наблюдения

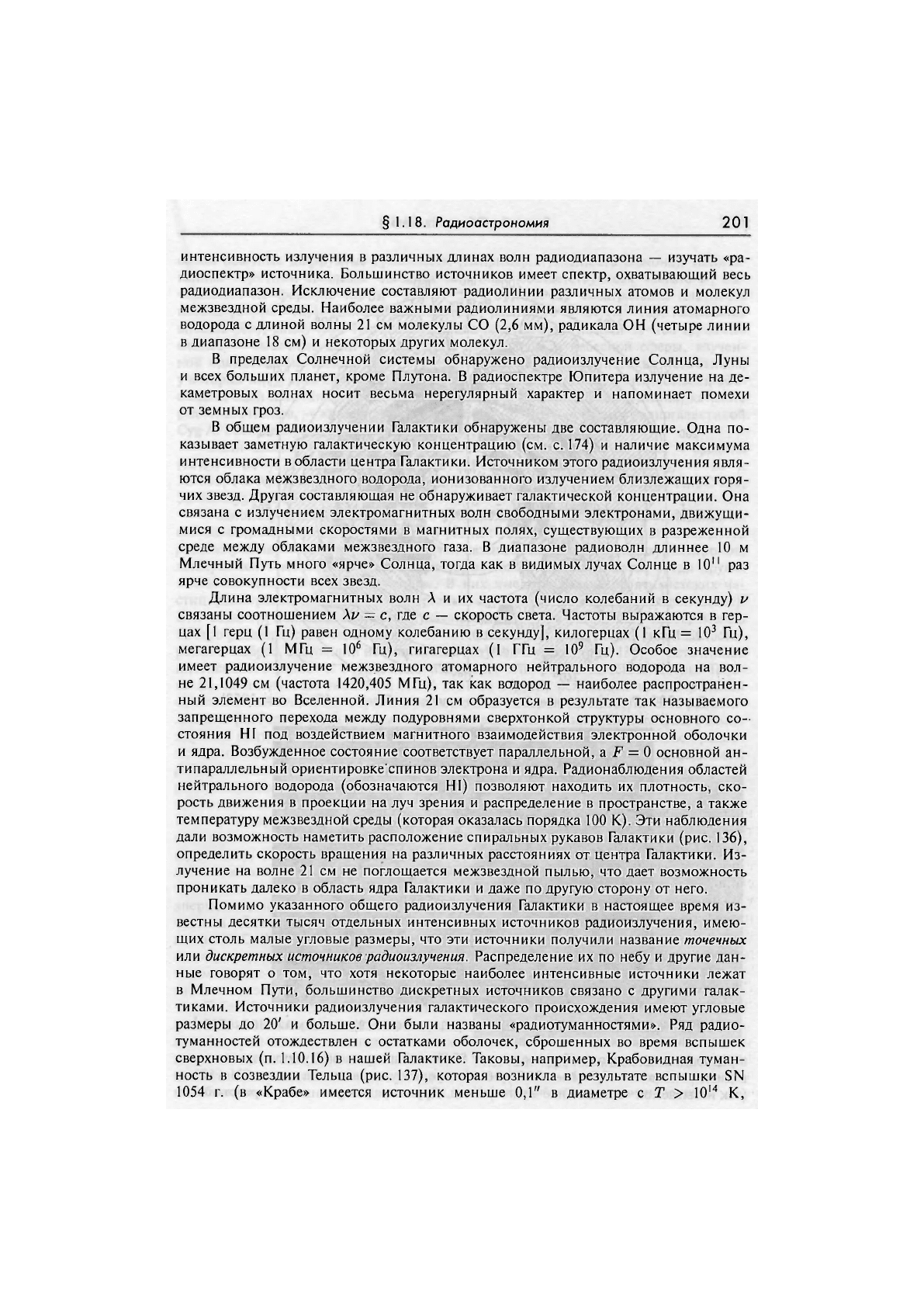

дали возможность наметить расположение спиральных рукавов Галактики (рис. 136),

определить скорость вращения на различных расстояниях от центра Галактики. Из-

лучение на волне 21 см не поглощается межзвездной пылью, что дает возможность

проникать далеко в область ядра Галактики и даже по другую сторону от него.

Помимо указанного общего радиоизлучения Галактики в настоящее время из-

вестны десятки тысяч отдельных интенсивных источников радиоизлучения, имею-

щих столь малые угловые размеры, что эти источники получили название точечных

или дискретных источников радиоизлучения. Распределение их по небу и другие дан-

ные говорят о том, что хотя некоторые наиболее интенсивные источники лежат

в Млечном Пути, большинство дискретных источников связано с другими галак-

тиками. Источники радиоизлучения галактического происхождения имеют угловые

размеры до 20' и больше. Они были названы «радиотуманностями». Ряд радио-

туманностей отождествлен с остатками оболочек, сброшенных во время вспышек

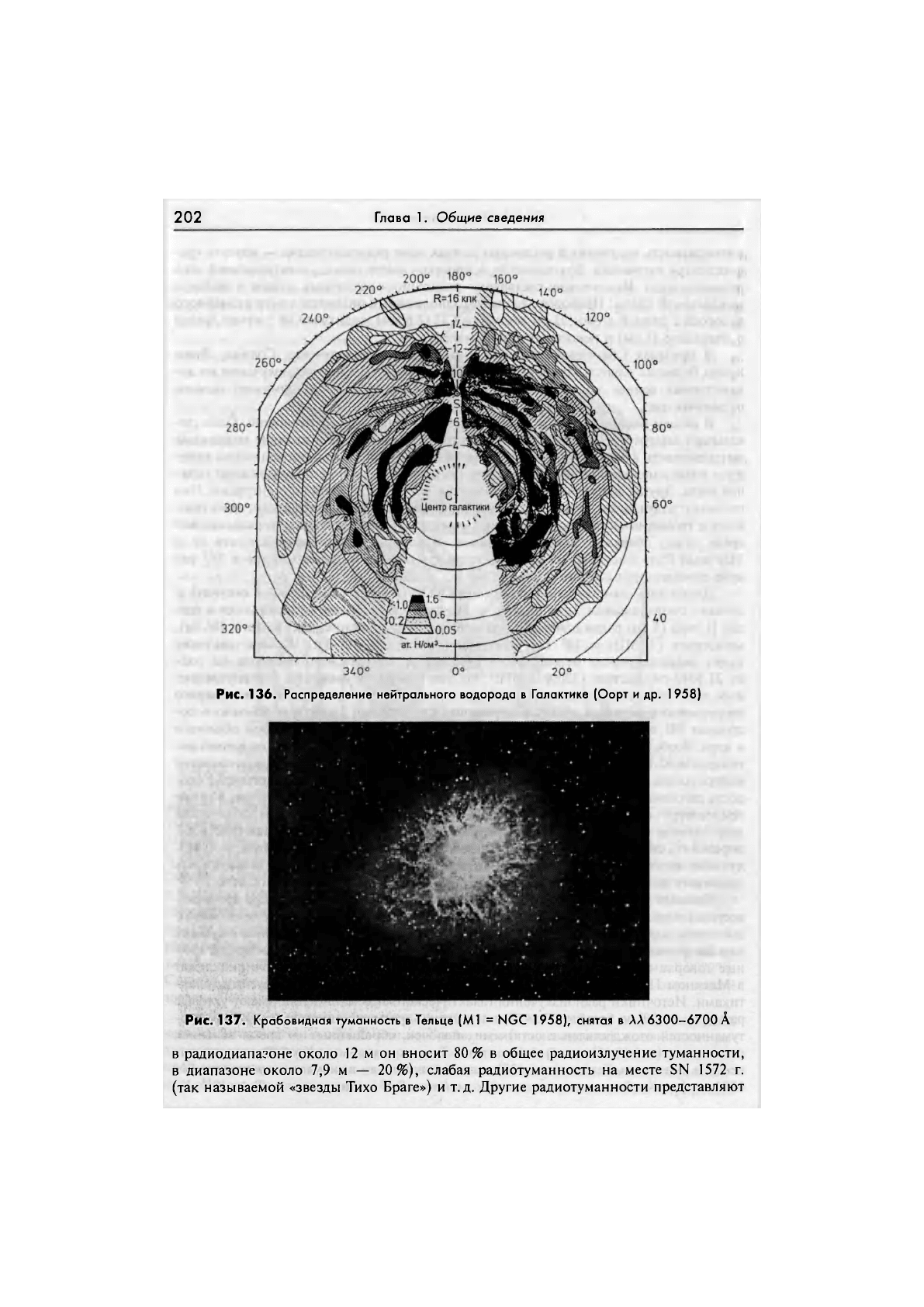

сверхновых (п. 1.10.16) в нашей Галактике. Таковы, например, Крабовидная туман-

ность в созвездии Тельца (рис. 137), которая возникла в результате вспышки SN

1054 г. (в «Крабе» имеется источник меньше 0,1" в диаметре с Г > 10

14

К,

202

Глава 1. Общие сведения

Рис. 136. Распределение нейтрального водорода в Галактике (Оорт и др. 1958)

Рис. 137. Крабовидная туманность в Тельце (Ml = NGC 1958), снятая в АЛ 6300-6700 Л

в радиодиапазоне около 12 м он вносит 80% в общее радиоизлучение туманности,

в диапазоне около 7,9 м — 20%), слабая радиотуманность на месте SN 1572 г.

(так называемой «звезды Тихо Браге») и т.д. Другие радиотуманности представляют

§ 1.18. Радиоастрономия

203

собой обычные диффузные туманности (например, туманность Ориона), ионизо-

ванные горячими звездами. Звездная величина, соответствующая частоте и, вы-

числяется по формуле т„ = — 53,45 - 2,5 lg S„, где S

v

спектральная плотность

потока (Вт/(м

2

• Гц)). Единица радиопотока, равная 10"

26

Вт/(м

2

-Гц), называется

янский (Ян), jansky (Jy). Интенсивные источники имеют потоки 10-100 Jy, самые

слабые — тысячные доли Ян (mJy). На 70% площади небесной сферы, изучен-

ной полностью на частоте 1420 МГц, существует 16 внегалактических источников,

у которых Ш]42о ярче 8,6"*. Четырнадцать из них отождествлены с оптическими объ-

ектами, один источник — ЗС 273, т.е. №273 в 3-м Кембриджском (Англия) каталоге

радиоисточников, — квазар, другой источник — ЗС 405 — связан с радиогалактикой

Cyg А. Распределение по абсолютным величинам следующее:

Один слабый источник (М|

42

о ~ -16

т

) — галактика М 31 And, 4 средних

(М,42о ~ 24

m

): Cen A, NGC 4261, Vir A, For А, 3 интенсивных (М|

42

о ~ -28

т

):

ЗС 353, Pic А, Нуа А, 8 очень интенсивных (М|

42

о ~ -32

т

): ЗС 273, Her А, ЗС 286,

ЗС 48, Cyg А, Boo А, ЗС 147 и ЗС 123.

Радиоизлучение внегалактичекого происхождения, приходящее от галактик и их

скоплений, имеет различную природу у разных объектов. В основном это нетепловое

радиоизлучение — излучение быстрых (так называемых релятивистских) электронов,

движущихся в магнитных полях. Некоторые галактики выделяются среди других

необычно мощным радиоизлучением. В них имеются облака релятивистских ча-

стиц (электронов и протонов с энергиями во много миллиардов электрон-вольт).

Эти облака с большой скоростью удаляются от центра галактики, одновременно

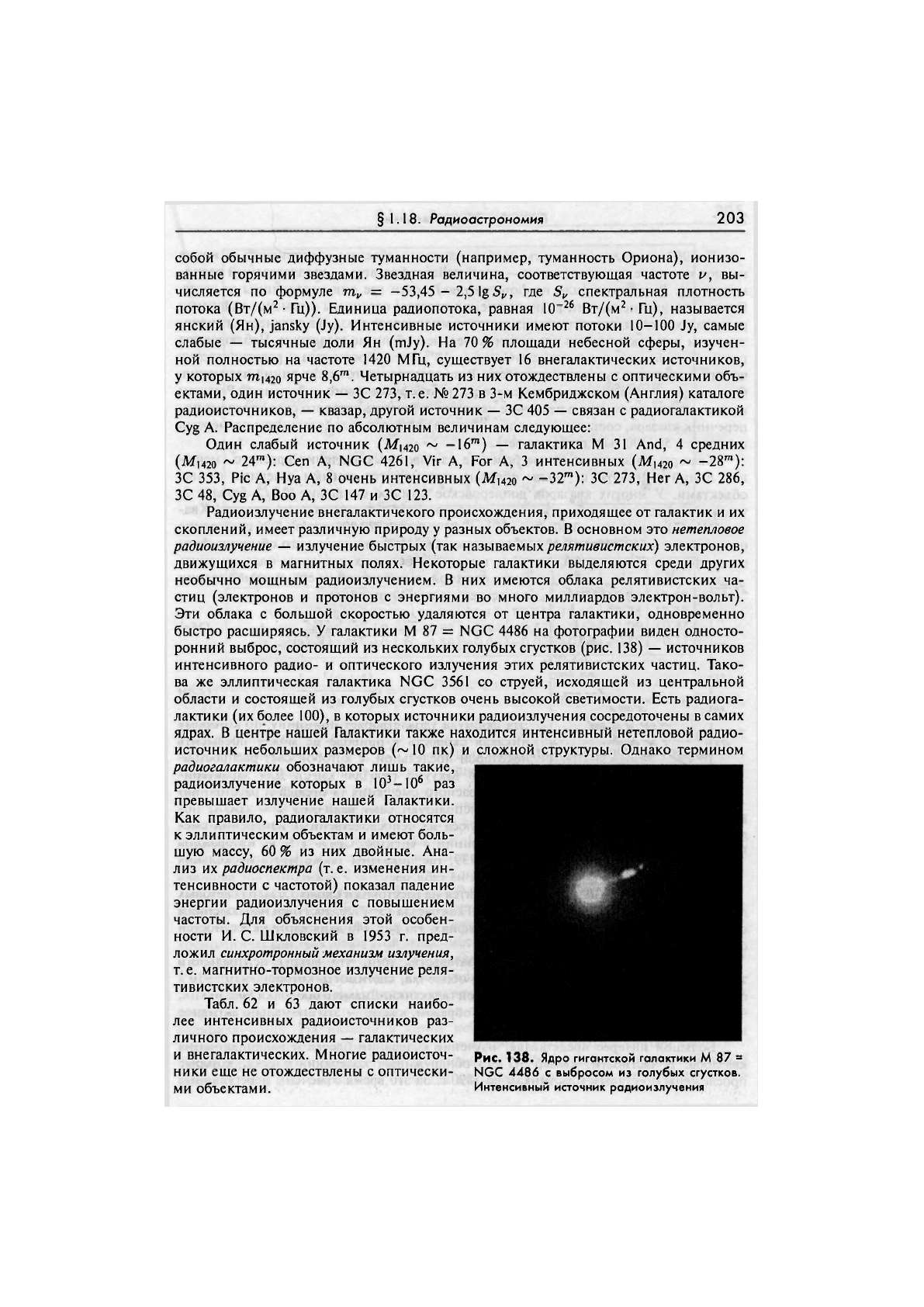

быстро расширяясь. У галактики М 87 = NGC 4486 на фотографии виден односто-

ронний выброс, состоящий из нескольких голубых сгустков (рис. 138) — источников

интенсивного радио- и оптического излучения этих релятивистских частиц. Тако-

ва же эллиптическая галактика NGC 3561 со струей, исходящей из центральной

области и состоящей из голубых сгустков очень высокой светимости. Есть радиога-

лактики (их более 100), в которых источники радиоизлучения сосредоточены в самих

ядрах. В центре нашей Галактики также находится интенсивный нетепловой радио-

источник небольших размеров (~10 пк) и сложной структуры. Однако термином

радиогалактики обозначают лишь такие,

радиоизлучение которых в 10

3

—10

6

раз

превышает излучение нашей Галактики.

Как правило, радиогалактики относятся

к эллиптическим объектам и имеют боль-

шую массу, 60 % из них двойные. Ана-

лиз их радиоспектра (т.е. изменения ин-

тенсивности с частотой) показал падение

энергии радиоизлучения с повышением

частоты. Для объяснения этой особен-

ности И.С.Шкловский в 1953 г. пред-

ложил синхротронный механизм излучения,

т.е. магнитно-тормозное излучение реля-

тивистских электронов.

Табл. 62 и 63 дают списки наибо-

лее интенсивных радиоисточников раз-

личного происхождения — галактических

и внегалактических. Многие радиоисточ- р

ис

. 133. Ядро гигантской галактики М 87 =

ники еще не отождествлены с оптически- NGC 4486 с выбросом из голубых сгустков.

МИ объектами. Интенсивный источник радиоизлучения

204 Глава 1. Общие сведения

С 1963 г. стали открывать необыкновенные объекты, получившие в конце

концов название квазаров (quasar — quasi stellar radiosource — квазизвездный радио-

источник). В телескоп (или на фотографиях) почти все они неотличимы от звезд.

Однако по интенсивности радиоизлучения квазары сравнимы с самыми мощными

радиогалактиками, состоящими из десятков миллиардов звезд, а в оптическом диапа-

зоне они излучают в сотни раз интенсивнее, чем обычные галактики. Наблюдаются

переменное нетепловое радиоизлучение до Ю

40

Вт, выбросы газа и релятивистских

частиц, исключительная компактность. В их спектре много ярких линий излучения.

Они имеют повышенную интенсивность ультрафиолетового излучения. Размеры

квазаров столь малы, что в пересчете на время, в течение которого свет проходит по-

перечник квазара, составляют гораздо меньше светового года (сравните с размерами

галактик в 50-100 тыс. световых лет).

Квазары показывают самые большие из известных значения красного смеще-

ния линий в спектре и, таким образом, оказываются самыми далекими от нас

объектами. У многих квазаров доплеровское красное смещение ДА/А больше 2,

т.е. ультрафиолетовая область их спектров попадает в видимую часть спектра! Ква-

зар ОН 471 имеет 2 — 3,40, т.е. V

r

— 0,91 с, или 272000 км/с! Его расстояние

оценивается в 3600 Мпк и 12

•

10

9

световых лет. Надо отметить, что обычную фор-

мулу эффекта Доплера ДА/А = V

T

/c при очень больших скоростях надо заменить

более сложной, вытекающей из специальной теории

относительности Эйнштейна:

л =

или

ДА _

X ~

V

r

= c

+ v

r

/c

V^(Vr/c)

2

0+z)

2

- 1

-1 (25a)

(256)

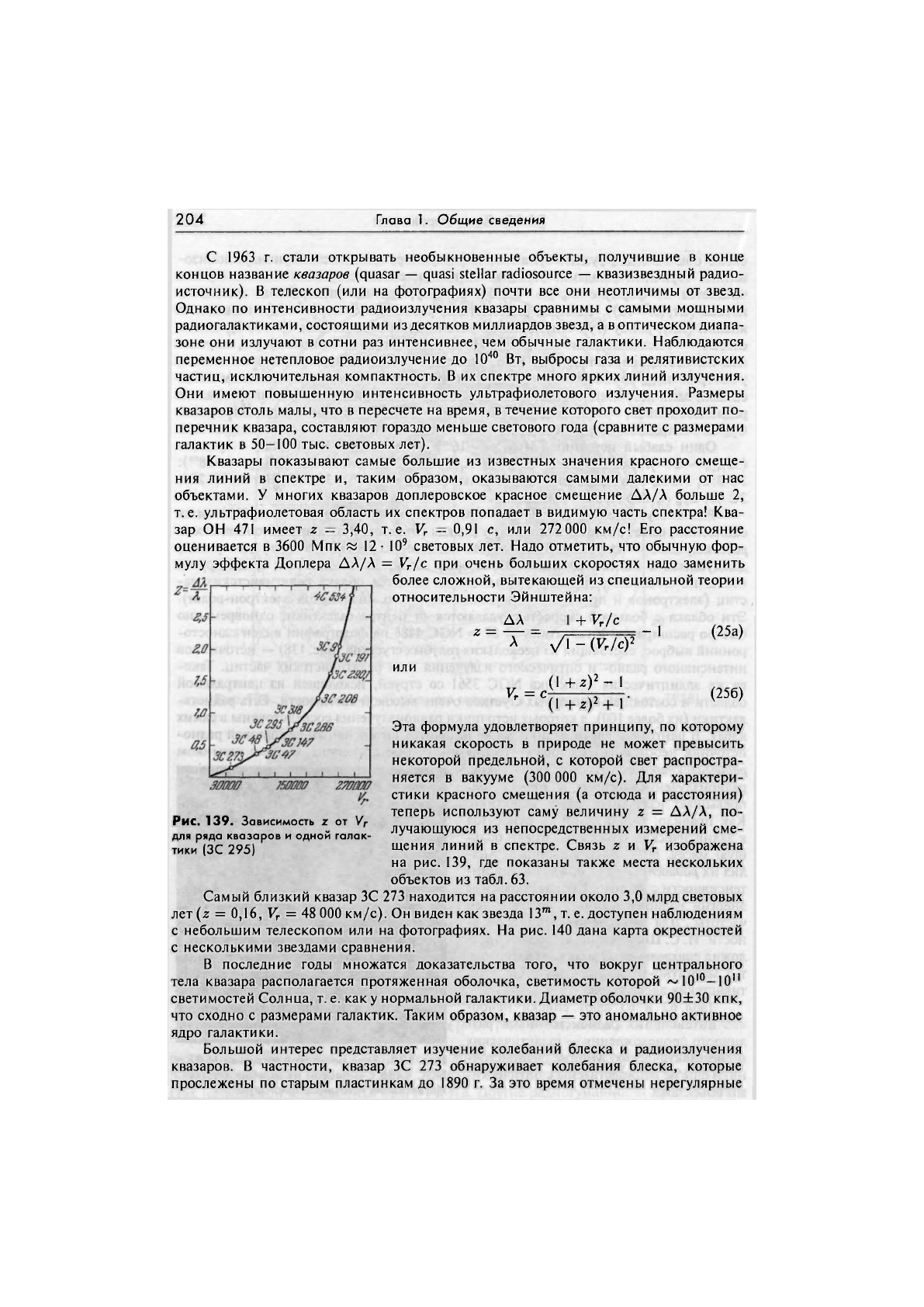

Рис. 139. Зависимость z от V

r

для ряда квазаров и одной галак-

тики (ЗС 295)

(1 +*)*+ г

Эта формула удовлетворяет принципу, по которому

никакая скорость в природе не может превысить

некоторой предельной, с которой свет распростра-

няется в вакууме (300 000 км/с). Для характери-

стики красного смещения (а отсюда и расстояния)

теперь используют саму величину z = ДА/Л, по-

лучающуюся из непосредственных измерений сме-

щения линий в спектре. Связь z и V

r

изображена

на рис. 139, где показаны также места нескольких

объектов из табл. 63.

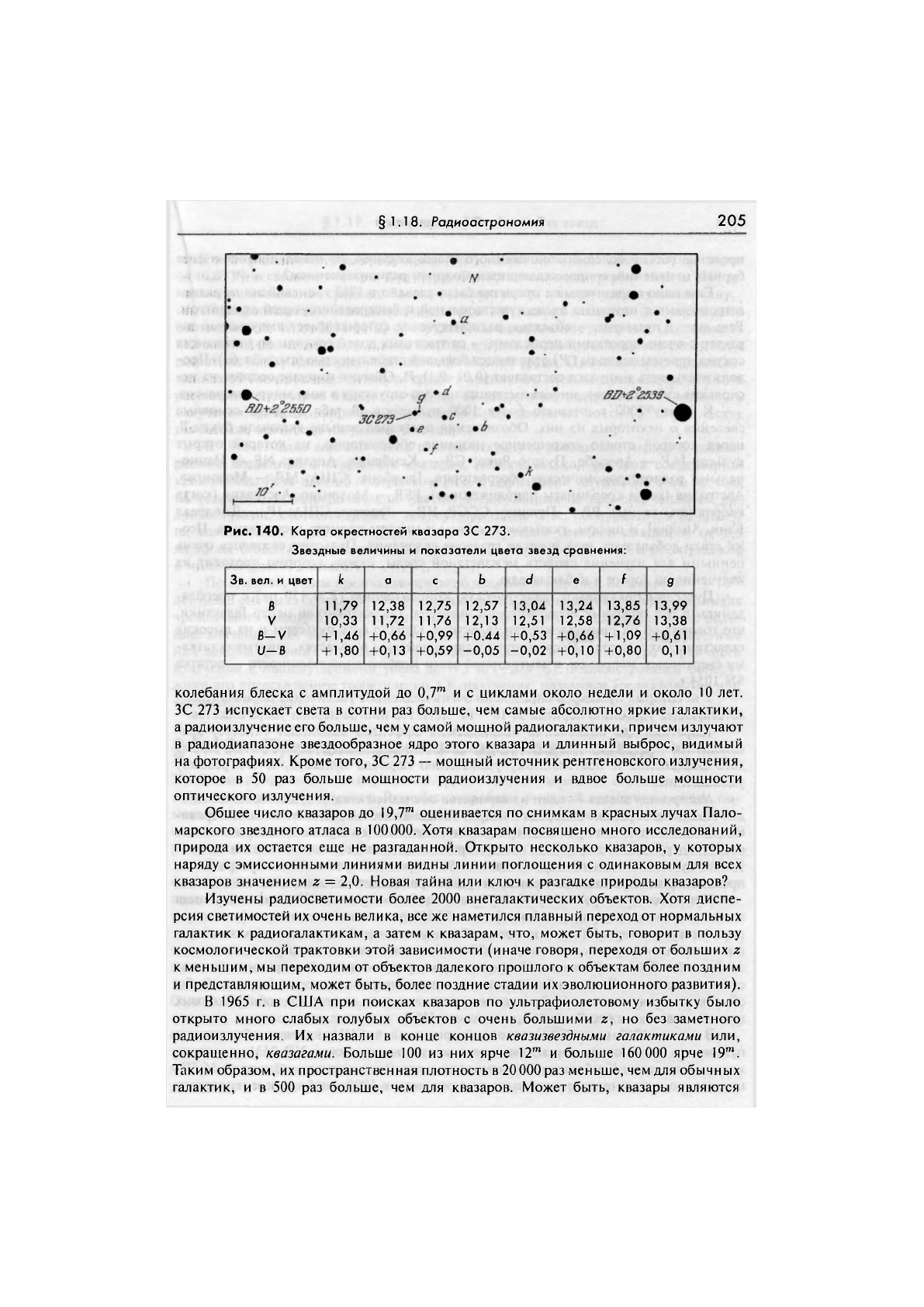

Самый близкий квазар ЗС 273 находится на расстоянии около 3,0 млрд световых

лет (z = 0,16, V

r

= 48 000 км/с). Он виден как звезда 13

т

, т. е. доступен наблюдениям

с небольшим телескопом или на фотографиях. На рис. 140 дана карта окрестностей

с несколькими звездами сравнения.

В последние годы множатся доказательства того, что вокруг центрального

тела квазара располагается протяженная оболочка, светимость которой ~10

10

-10"

светимостей Солнца, т. е. как у нормальной галактики. Диаметр оболочки 90±30 кпк,

что сходно с размерами галактик. Таким образом, квазар — это аномально активное

ядро галактики.

Большой интерес представляет изучение колебаний блеска и радиоизлучения

квазаров. В частности, квазар ЗС 273 обнаруживает колебания блеска, которые

прослежены по старым пластинкам до 1890 г. За это время отмечены нерегулярные

§ 1.18. Радиоастрономия 205

Рис. 140. Карта окрестностей квазара ЗС 273.

Звездные величины и показатели цвета звезд сравнения:

Зв. вел. и цвет к

а с Ь

d е f

9

В 11,79 12,38 12,75 12,57

13,04 13,24 13,85 13,99

V 10,33

1

1,72

1

1,76 12,13 12,51 12,58 12,76 13,38

В—V

+ 1,46

+0,66 +0,99 +0.44 +0,53 +0,66 + 1,09 +0,61

и-в

+ 1,80 +0,13

+0,59

-0,05

-0,02 +0,10 +0,80 0,1 1

колебания блеска с амплитудой до 0,7

т

и с циклами около недели и около 10 лет.

ЗС 273 испускает света в сотни раз больше, чем самые абсолютно яркие галактики,

а радиоизлучение его больше, чем у самой мощной радиогалактики, причем излучают

в радиодиапазоне звездообразное ядро этого квазара и длинный выброс, видимый

на фотографиях. Кроме того, ЗС 273 — мощный источник рентгеновского излучения,

которое в 50 раз больше мощности радиоизлучения и вдвое больше мощности

оптического излучения.

Обшее число квазаров до 19,7™ оценивается по снимкам в красных лучах Пало-

марского звездного атласа в 100000. Хотя квазарам посвяшено много исследований,

природа их остается еще не разгаданной. Открыто несколько квазаров, у которых

наряду с эмиссионными линиями видны линии поглощения с одинаковым для всех

квазаров значением z = 2,0. Новая тайна или ключ к разгадке природы квазаров?

Изучены радиосветимости более 2000 внегалактических объектов. Хотя диспе-

рсия светимостей их очень велика, все же наметился плавный переход от нормальных

галактик к радиогалактикам, а затем к квазарам, что, может быть, говорит в пользу

космологической трактовки этой зависимости (иначе говоря, переходя от больших z

к меньшим, мы переходим от объектов далекого прошлого к объектам более поздним

и представляющим, может быть, более поздние стадии их эволюционного развития).

В 1965 г. в США при поисках квазаров по ультрафиолетовому избытку было

открыто много слабых голубых объектов с очень большими z, но без заметного

радиоизлучения. Их назвали в конце концов квазизвездными галактиками или,

сокращенно, квазагами. Больше 100 из них ярче 12"' и больше 160 000 ярче 19"'.

Таким образом, их пространственная плотность в 20000 раз меньше, чем для обычных

галактик, и в 500 раз больше, чем для квазаров. Может быть, квазары являются

206

Глава 1. Общие сведения

представителями более многочисленного класса квазагов, но находящимися в фазе

бурных изменений, сопровождающихся мощным радиоизлучением?

Еще одно поразительное открытие было сделано в 1967 г. английскими радио-

астрономами с помощью очень чувствительной и быстродействующей аппаратуры.

Речь идет о пульсарах — объектах, радиоизлучение которых имеет импульсный ха-

рактер с очень короткими периодами — от тысячных долей секунды до нескольких

секунд, причем периоды (Р) отличаются большой стабильностью (см. табл. 64). Про-

должительность импульса составляет (0,01-0,1) Р. Обычно импульс состоит из не-

скольких субимпульсов, иногда имеющих тонкую структуру в виде микроимпульсов.

К концу 2000 г. открыто более 1000 пульсаров. В табл. 64 даны основные

сведения о некоторых из них. Обозначения пульсаров раньше включали букву Р,

перед которой стояло сокращенное название обсерватории, на которой открыт

пульсар [АР — Аресибо, Пуэрто-Рико; CP — Кембридж, Англия; NP — Нацио-

нальная радиоастрономическая обсерватория, Гринбэнк, США; MP — Молонгло,

Австралия (когда координаты приближенные), PSR — Молонгло, Австралия (когда

координаты точны): РР — Пущино, СССР; HP — Гарвард, США; JP — Джодрелл

Бэнк, Англия], и цифры, указывающие часы и минуты прямого восхождения. Поз-

же стали добавляють знак и число градусов склонения. Пульсары оказались очень

ценными для изучения свойств межзвездной среды, сквозь которую проходит их

излучение по дороге к наблюдателю.

Пульсары показывают галактическую концентрацию (z = 150 пк) с преобла-

данием в той половине галактического экватора, где расположен центр Галактики,

что говорит об их принадлежности Галактике. Однако есть пульсары и на высоких

галактических широтах. Несколько пульсаров найдены в областях, занятых остатка-

ми сверхновых, например, в центральной части Крабовидной туманности — остатка

SN 1054 г.

У некоторых пульсаров определено очень медленное увеличение периода (соот-

ветствующее удвоению периода за

10

3

—

10

8

лет). Но иногда период укорачивается.

Теоретики для объяснения наблюдаемых эффектов выдвигают гипотезу вра-

щающейся нейтронной звезды, излучающей подобно маяку. Эта гипотеза может

дать объяснение и постепенному увеличению периода пульсара, и его резкому

уменьшению.

Нейтронная звезда — один из вариантов последней стадии существования звез-

ды. После «выгорания» водорода в недрах звезды вещество под действием сил грави-

тации сжимается. Это происходит, вероятно, внезапно (со взрывом, которым можно

объяснить вспышки сверхновых звезд). При плотности в десятки и сотни миллионов

тонн в кубическом сантиметре создаются благоприятные условия для превращения

протонов и электронов в нейтроны, откуда и происходит название этих звезд.

При массе примерно от 1,4 до 2 ЯЯ

0

и плотности порядка Ю

14

г/см

3

нейтронная

звезда должна иметь радиус 10 км (т.е. в 70000 раз меньше солнечного), что при

периоде вращения 1,34

s

дает не очень большую центробежную силу на экваторе,

где линейная скорость всего около 50 км/с и тем самым не угрожает целости

этой необыкновенной звезды. Открытие пульсаров — важный аргумент в пользу

существования во Вселенной нейтронных звезд, которые давно уже искали, чтобы

объяснить происхождение источников рентгеновского излучения, обнаруженных

во время ракетных исследований, а затем и с ИСЗ.

В конце 1968 г. на Стюартской обсерватории в США впервые обнаружены

пульсации оптического и рентгеновского излучения пульсара NP 0531, располо-

женного в центре Крабовидной туманности и отождествленного со звездой 16,5

т

,

причем его рентгеновское излучение по мощности в 1000 раз больше оптического

§ 1.19. Происхождение и эволюция звезд

207

и в I млн раз больше радиоизлучения. Оптические импульсы имеют тот же пери-

од (0,033

s

) и сходную тонкую структуру. Сопоставление измерений 1942 и 1968 гг.

показало уменьшение среднего блеска пульсара почти на одну звездную величину.

При регистрации импульсов пульсаров на разных частотах (их наблюдали

на частотах от 40 до 2300 МГц) обнаружилось запаздывание импульса (до несколь-

ких секунд) при переходе от одной частоты к более низкой, являющееся следствием

рассеяния на ионизованных частицах межзвездной среды. При некоторых предполо-

жениях об электронной плотности среды по величине запаздывания можно оценить

расстояния пульсаров от нас (от 0,3 до 60 кпк), а по расстоянию — мощность

излучения, которая, например, у пульсара в Крабе достигает почти Ю

30

Вт (в тысячу

раз больше мощности излучения Солнца).

В 1965 г. было сделано очень важное открытие, явившееся, наряду с расши-

рением Вселенной и открытием квазаров, наблюдательной основой современной

космологии. Речь идет об изотропном (т.е. с одинаковой интенсивностью со всех

направлений) и непрерывном по частоте и постоянном во времени тепловом ра-

диоизлучении, соответствующем температуре около 3 К, обнаруженном (в США)

на волнах от 3 до 20 см и подтвержденном затем с Земли в диапазоне от 0,8

до 75 см (более короткие волны не пропускает атмосфера Земли) и со спутников

в миллиметровом диапазоне.

По существующим предположениям об эволюции «горячей Вселенной» 1,3-10'°

лет назад она была более или менее однородной водородно-гелиевой плазмой, имела

чрезвычайно высокую температуру и плотность (теория дает даже бесконечно боль-

шие значения, что заставляет считать неприменимыми в этих условиях известные

нам законы физики). Вследствие расширения Вселенной температура первичного

излучения к нашему времени упала до ~3 К (-270°С). Радиоастрономы обнару-

жили это предсказанное теоретически 3 К-излучение, названное «реликтовым», или

«космологическим».

§1.19. Происхождение и эволюция звезд

Проблема происхождения и развития звезд является одной из основных проблем

современного естествознания. Разработке проблем звездной космогонии очень по-

могли исследования звезд, находящихся на поворотных этапах их развития —

переменных звезд, новых звезд, горячих звезд-гигантов, которые расточительно

расходуют свою энергию, звезд с яркими линиями в спектрах и т.д.

Основным достижением космогонии является установление очень важного

факта: звезды образовались в Галактике не одновременно, процесс звездообразования

происходит и в настоящее время. Это доказывается, в частности, существованием

молодых звезд, молодых скоплений и звездных ассоциаций.

Анализируя совокупность данных о звездах, мы можем нарисовать в общих

чертах следующую картину происхождения и развития звезд, по крайней мере звезд

главной последовательности диаграммы «спектр—светимость» (п. 1.10.7).

Образование звезд происходит группами, состоящими из десятков и сотен звезд.

Они возникают из вещества, которое вероятнее всего образовалось в результате дли-

тельного процесса конденсации газо-пылевого вещества. В газо-пылевом облаке

образуется несколько сгущений. Газовое давление в них меньше сил взаимного при-

тяжения частиц такого шара, в силу чего он сжимается и увеличивает свои плотность

и температуру. Возникающие в Галактике, например, при взрывах сверхновых звезд,

ударные волны способствуют уплотнению газо-пылевых сгустков.

208 Глава 1. Общие сведения

Под действием гравитации такое облако, или сгусток, конденсируется еще боль-

ше, уменьшается его потенциальная энергия, часть ее переходит в тепловую, облако

разогревается, превращаясь в звезду. Оно продолжает медленно сжиматься и разо-

гревается до тех пор пока газовое давление не уравновесит давление внешних слоев

звезды. При достижении в центральной области звезды температуры в несколько

миллионов Кельвинов начинаются термоядерные реакции синтеза — превращения

водорода в гелий, которые сопровождаются освобождением небольшой доли вну-

триядерной энергии

34

'. В итоге в центральных областях звезды, где господствует

температура в десятки миллионов Кельвинов, генерируется энергия, поддержива-

ющая излучение звезды в течение миллионов (самые массивные горячие звезды)

и даже миллиардов лет (звезды типа Солнца).

Эволюция звезды, ее жизненный путь, зависит от двух важнейших харак-

теристик — первоначальных массы и химического состава. Они определяют ее

светимость и температуру поверхности. Между светимостью и спектрами или тем-

пературами звезд существует статистическая зависимость, выраженная диаграммой

Герцшпрунга—Рассела или равнозначной ей диаграммой «цвет—абсолютная звезд-

ная величина». Теория звездной эволюции должна объяснить вид этой диаграммы

и указать на ней пути изменения со временем положения звезд различного проис-

хождения и возраста.

Большое значение имеет изучение диаграмм «цвет—абсолютная величина» для

групп звезд (скопления, ассоциации), члены которых образовались более или менее

одновременно.

Исследование внутреннего строения звезд и источников их энергии достиг-

ло большого успеха благодаря широкому использованию ЭВМ. Особое внимание

было обращено на анализ такой схемы эволюции звезд, когда, образовавшись пу-

тем конденсации холодного газо-пылевого вещества, звезда сохраняет в дальнейшем

постоянной свою массу (если не считать небольшого ее уменьшения за счет электро-

магнитного излучения), причем вещество звезды не подвергается перемешиванию

и поэтому изменение химического состава происходит лишь в центральных областях,

где водород «выгорает», превращаясь в гелий.

Таким образом, гравитационное (т.е. под действием собственного тяготения

частиц друг к другу) сжатие первоначального газопылевого облака приводит к повы-

шению температуры в центральной части облака и образованию там условий, благо-

приятных для возникновения термоядерных реакций. Звезда «выходит» на главную

последовательность диаграммы Г—Р и тогда на длительное время устанавливается

равновесие между противоположно направленными силой тяготения и силой газово-

го давления. Температура, при которой прекратится сжатие звезды, зависит от пер-

воначальной массы газо-пылевого сгустка. Чем больше эта масса, тем температура

выше и тем больше энергии вырабатывается в недрах и излучается поверхностью.

В этом находит объяснение зависимость «масса—светимость» (п. 1.10.11).

По современным представлениям, когда общая масса гелия, заменившего «вы-

горевший» водород в центральной области звезды, достигнет 7 % массы звез-

ды (для звезды солнечной массы для этого понадобятся миллиарды лет, для звезды

с массой 10 9Л

0

— около 10 млн лет), звезда покинет главную последователь-

ность, медленно увеличит свою светимость (примерно на одну звездную величину)

541

'Гак, например, протон-протонная реакция превращения водорода в гелий 4'Н —>

4

Не сопрово-

ждается выделением 26 МэВ и 4- Ю

-5

эрг энергии. В пересчете на 1 г вещества превращение 0,007 г

в энергию дает 6,2 -10" Дж. Чтобы получить столько тепла, надо сжечь около 200 т угля.

§ 1.19. Происхождение и эволюция звезд

209

и на диаграмме «спектр—светимость» продвинется вверх и направо. Для массивных

горячих звезд это требует лишь сотен тысяч лет.

После достижения указанного состояния ядро, лишенное прежних источников

энергии, начнет сжиматься, температура его будет повышаться (до 10

s

К), а обо-

лочка, наоборот, расширяться и охлаждаться. Энергия будет вырабатываться лишь

в сравнительно тонком слое водорода, окружающем ядро.

После достижения определенной температуры (порядка сотен миллионов Кель-

винов) в ядре начнет действовать новый источник энергии — превращение трех

ядер гелия в ядро углерода. Это иногда называют «выгоранием гелия» или «гелиевой

вспышкой». Затем начнут «выгорать» углерод, кислород и более тяжелые элементы.

Чем больше масса звезды, тем скорее происходит превращение ее в красный гигант.

На диаграмме звезда будет быстро продвигаться слева направо; звезды больших

масс — более или менее горизонтально, а звезды с массой, близкой к солнечной, —

одновременно увеличивая светимость.

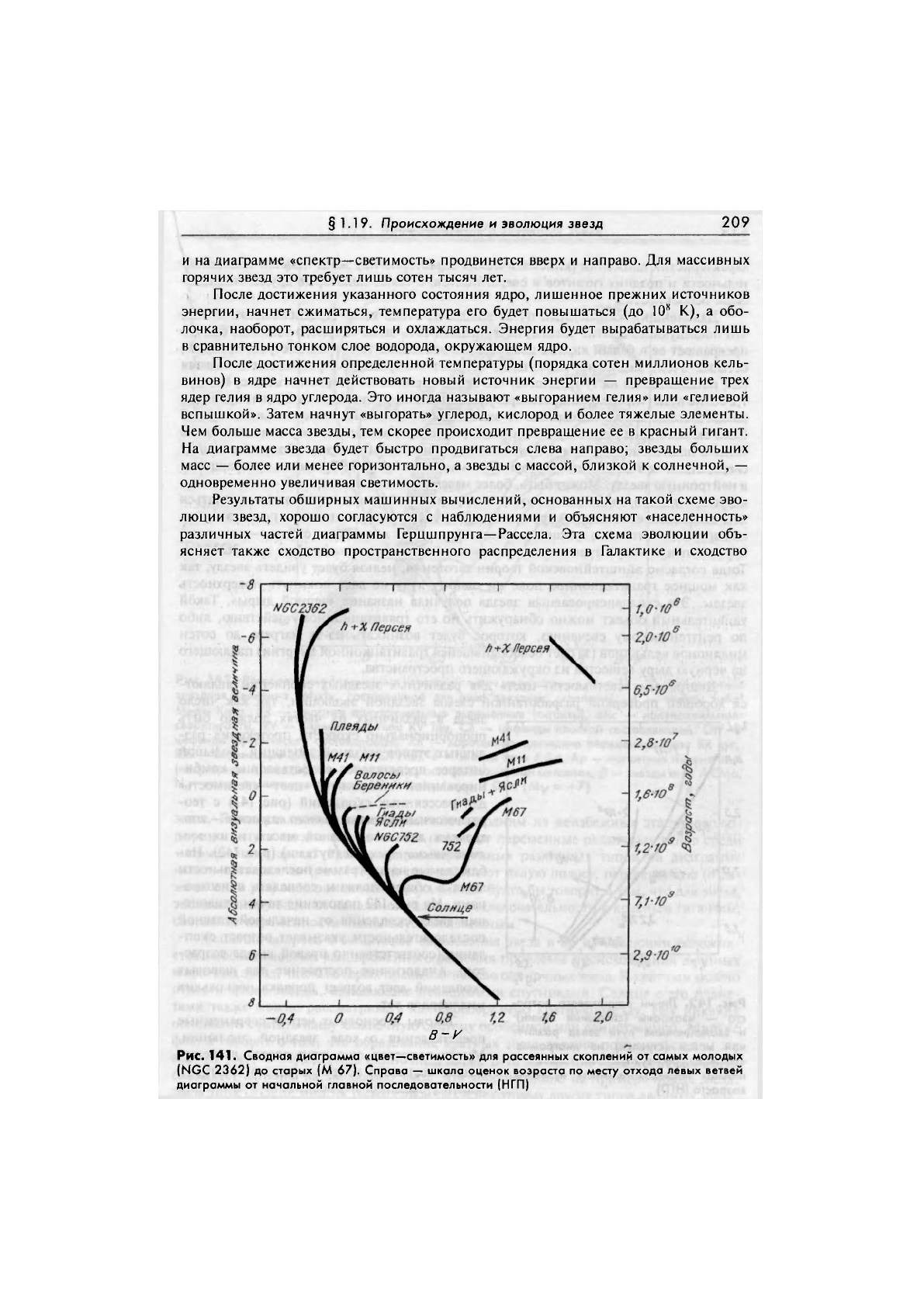

Результаты обширных машинных вычислений, основанных на такой схеме эво-

люции звезд, хорошо согласуются с наблюдениями и объясняют «населенность»

различных частей диаграммы Герцшпрунга—Рассела. Эта схема эволюции объ-

ясняет также сходство пространственного распределения в Галактике и сходство

3-У

Рис. 141. Сводная диаграмма «цвет—светимость» для рассеянных скоплений от самых молодых

(NGC 2362) до старых (М 67). Справа — шкала оценок возраста по месту отхода левых ветвей

диаграммы от начальной главной последовательности (НГП)

210 Глава 1. Общие сведения

характеристик движения (кинематических характеристик) звезд главной последова-

тельности и поздних гигантов и сверхгигантов, а также некоторые другие наблюда-

емые особенности.

Дальнейший «жизненный путь» звезды не столь ясен. Предположение о том,

что последующее сжатие звезды, исчерпавшей весь запас ядерного топлива, быстро

превращает ее в белый Карлик диаметром в несколько тысяч километров, который,

остывая очень медленно, постепенно затухает и переходит в разряд несветящихся

тел, наталкивается на ту трудность, что белые карлики не могут иметь массу больше

1,2 солнечной («предел Чандрасекара»), Следовательно, чтобы стать белым карликом,

звезда должна как-то избавиться от значительной доли своей массы. Каким путем?

Если бы это происходило путем вспышки, подобной вспышкам сверхновых звезд, то

тогда в нашей системе, да и в других галактиках, было бы гораздо больше вспышек

сверхновых, чем их известно теперь. При массах от 1,4 до 3 9Л© звезда превращается

в нейтронную звезду. Может быть, более массивная звезда, в которой «выгорело» все

ядерное топливо, лишенная источников энергии, начинает неудержимо сжиматься

под действием собственной гравитации (ей теперь не противостоит поток энергии

из ядра) и в итоге этого гравитационного коллапса (от латинского collaps — спадание)

переходит некоторую грань — так называемый гравитационный радиус r

g

= 2GM/<?.

Тогда согласно эйнштейновской теории тяготения, нельзя будет увидеть звезду, так

как мощное гравитационное поле ни одному лучу не даст покинуть поверхность

звезды. Эта сколлапсировавшая звезда получила название «черной дыры». Такой

удивительный объект можно обнаружить по его гравитационному действию, либо

по рентгеновскому свечению, которое будет возникать из-за нагрева до сотен

миллионов Кельвинов (за счет освободившейся гравитационной энергии) падающего

на черную дыру вещества из окружающего пространства.

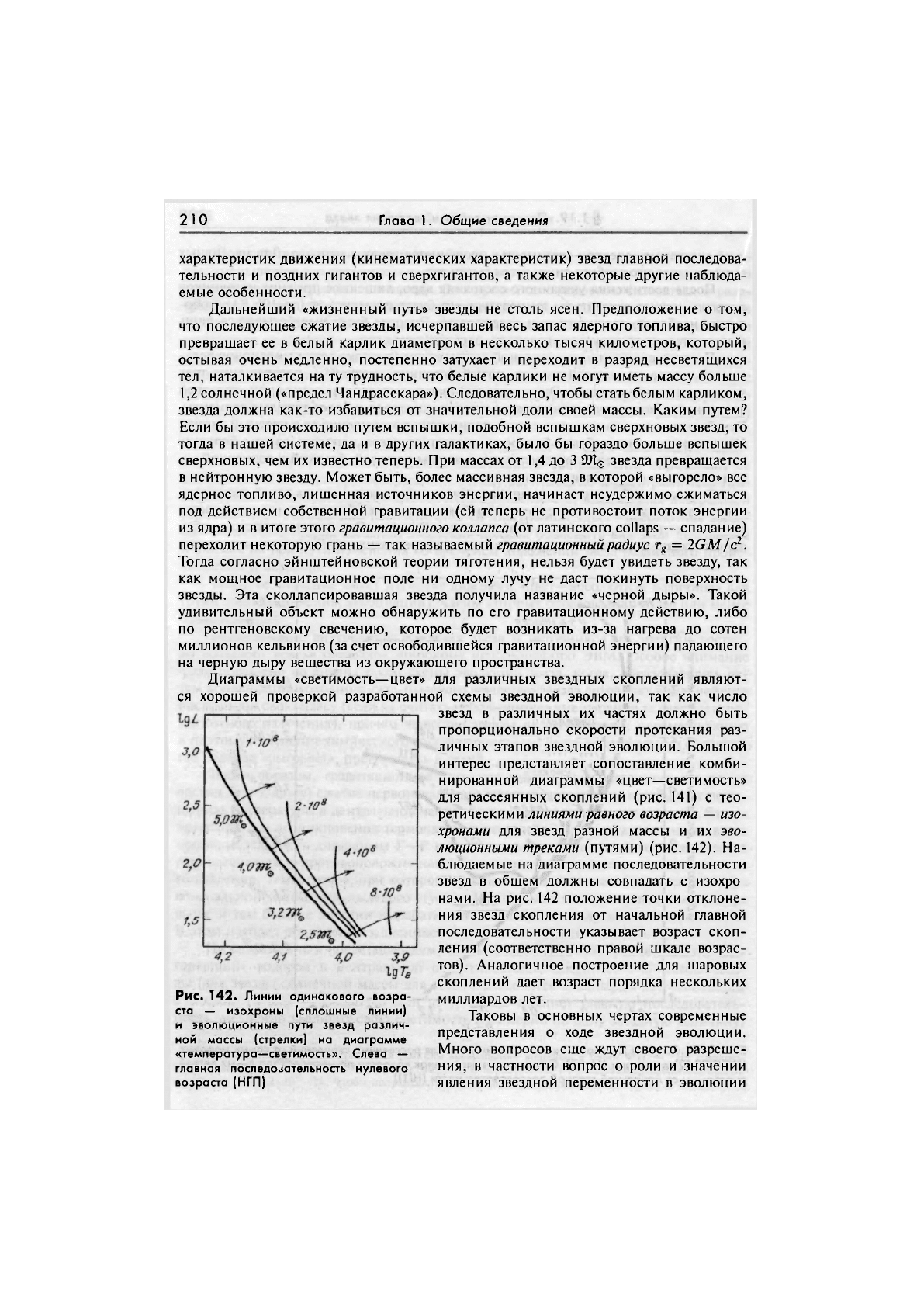

Диаграммы «светимость—цвет» для различных звездных скоплений являют-

ся хорошей проверкой разработанной схемы звездной эволюции, так как число

звезд в различных их частях должно быть

пропорционально скорости протекания раз-

личных этапов звездной эволюции. Большой

интерес представляет сопоставление комби-

нированной диаграммы «цвет—светимость»

для рассеянных скоплений (рис. 141) с тео-

ретическими линиями равного возраста — изо-

хронами для звезд разной массы и их эво-

люционными треками (путями) (рис. 142). На-

блюдаемые на диаграмме последовательности

звезд в общем должны совпадать с изохро-

нами. На рис. 142 положение точки отклоне-

ния звезд скопления от начальной главной

последовательности указывает возраст скоп-

ления (соответственно правой шкале возрас-

тов). Аналогичное построение для шаровых

скоплений дает возраст порядка нескольких

миллиардов лет.

Таковы в основных чертах современные

представления о ходе звездной эволюции.

Много вопросов еше ждут своего разреше-

ния, в частности вопрос о роли и значении

явления звездной переменности в эволюции

Рис. 142. Линии одинакового возра-

ста — изохроны (сплошные линии)

и эволюционные пути звезд различ-

ной массы (стрелки) на диаграмме

«температура—светимость». Слева —

главная последовательность нулевого

возраста (НГП)