Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований

Подождите немного. Документ загружается.

создания системы последовательных проблемных ситуаций и

управления процессом их разрешения.

Важность проблемы и время, необходимое для ее разрешения,

могут быть самыми различными. Наиболее простой является

проблема, представляющая собой очередную задачу урока.

Например, после изучения закона электромагнитной индукции

перед учащимися ставится задача рассказать, принцип действия

каких электротехнических устройств или приборов основан на этом

законе (проблема выбора).

Более серьезной для учащихся является следующая проблема.

Перед изучением цепей переменного тока с последовательным

соединением приемников предлагается проанализировать показания

вольтметров в схеме, состоящей из последовательного соединения

активного сопротивления и индуктивности. Возникает естественный

вопрос: «Почему приложенное напряжение не равно

арифметической сумме падений напряжения на отдельных участках

цепи, как это имело место для цепей постоянного тока?» На основе

имеющихся знаний (способ соединения приемников, второй закон

Кирхгофа) учащиеся не могут объяснить новый факт. Возникает

проблемная ситуация. Разрешить эту проблему на данном этапе

обучения учащиеся самостоятельно не могут, но вопрос их

заинтересовывает, и они активно изучают материал. Такая проблема

«действует» длительное время. В процессе работы она делится на

ряд вспомогательных, более мелких проблем.

В практике обучения вопросы проблемного характера часто

путают с обычными вопросами. Действительно, один и тот же

вопрос в одних условиях создает проблемную ситуацию, а в других

-не создает. Даже в одних и тех же условиях для некоторых

учащихся вопрос может оказаться не проблемным, если они

встречались с ним раньше и знают путь решения. Такое положение

423

возможно, так как проблемная ситуация является субъективным

понятием. Так, например, вопрос «Что выражает закон Ома?» после

изучения этого закона не является проблемным. Проблемными

будут вопросы, требующие использовать знание этого закона в

новых условиях, например, при анализе графических зависимостей

(/ = /(/), на основании которых нужно сделать вывод о величине

сопротивления цепи. Проблемной будет также экспериментальная

задача по нахождению зависимости тока в простейшей цепи от

величин напряжения и сопротивления до изучения закона Ома.

Характерным признаком правильно поставленной проблемной

задачи и возникновения проблемной ситуации является появление у

учащихся вопросов к самим себе.

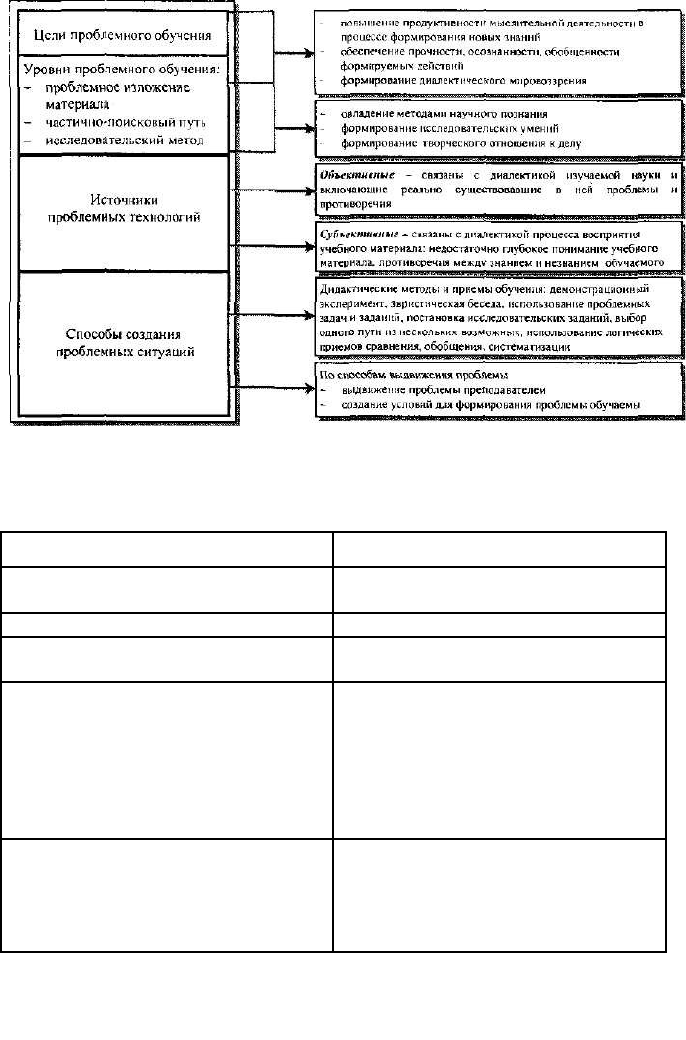

10.2 Дидактические характеристики проблемного обучения.

Под дидактическими характеристиками в данном случае

следует понимать цели проблемного обучения, источники

проблемного обучения, а также способы выдвижения проблемы и

создания проблемных ситуаций.

На рис. 10.1 кратко представлены данные характеристики в их

взаимосвязи. Рассмотрим кратко каждый из них, что даст

возможность более четко представить сущность проблемного

обучения и разработать алгоритм деятельности преподавателя при

проектировании проблемных технологий обучения.

Рассмотрим кратко каждую из данных характеристик.

Анализ целей проблемного обучения достаточно полно

рассмотрен в начале данного раздела. В данном случае следует

особо подчеркнуть, что в первую очередь проблемное обучение

делает деятельность обучаемого управляемой. При этом

предполагается, что обучаемые должны самостоятельно решать

424

поставленные проблемы под руководством преподавателя:

правильно действовать, мыслить, предсказывать результаты,

сопоставлять их с полученными, делать выводы. В результате, как

отмечает Г. А. Атанов, у обучаемых формируется система умений,

включающих не только практический, но и методологический

компонент. Первый компонент соответствует умениям применять

теоретические положения на практике. Второй компонент

группирует умения человека самому вырабатывать знание.

Руководствуясь известным знанием, с помощью этих умений

человек трансформирует его в новое знание, неизвестное никому.

Именно этим и занимается наука. Квалифицированный специалист

должен не только уметь применять на практике новейшие теории,

но и знать, как вырабатываются новые знания, владеть некоторыми

навыками исследовательской деятельности. Именно на

формирование таких умений направлены проблемные технологии

обучения.

Но данная цель, как и любая другая учебная цель, достигается

не сразу, а постепенно, путём перехода от одного уровня ее

реализации к другому.

В педагогике различают следующие уровни проблемного

обучения: проблемное изложение учебного материала, частично-

поисковый путь, исследовательский метод.

425

Рис. 10.2 Дидактические характеристики проблемного обучения

10.2.1 Проблемное изложение материала преподавателем

Таблица 10.1 Деятельность преподавателя и обучаемого

Деятельность преподавателя Деятельность обучаемого

- актуализация изучаемого материала

- воспроизведение ранее изученного

материала

- постановка цели - восприятие цели

- создание проблемной ситуации,

постановка проблемы

- осознание проблемы

- демонстрация пути научного открытия:

раскрытие внутренних противоречий,

возникших в проблеме, рассуждение

вслух, высказывание гипотезы, анализ

и обсуждение, опровержение ложных

предположений

- слушание и восприятие логически

стройного изложения - ответы на

отдельные вопросы - сопереживание

результатов экспериментов -

предвосхищение очередных шагов

исследования

- -доказательство истинности с

помощью опыта либо рассказа об

эксперименте - обобщение и

формулирование выводов

- наблюдение-осознание и

запоминание фактов, явлений,

выводов

426

Сущность проблемного изложения учебного материала состоит

в том, что, создав проблемную ситуацию, преподаватель не просто

сообщает конечные выводы науки, а показывает «эмбриологию

истины» (А. И. Герцен), т. е. воспроизводит в какой-то мере путь к

открытию, раскрывает внутренние противоречия, демонстрирует

сам путь научного поиска. Способ взаимодействия преподавателя и

обучаемого можно представить следующим образом:

Наиболее распространено монологическое изложение. В

простой и доступной форме, в разумной последовательности

сообщаются некоторые факты, законы, правила и их интерпретация.

Преподаватель не прерывает пояснения вопросами, адресованными

учащимся.

Развитием монологического изложения следует считать

изложение с применением вопросов. Преподаватель прерывает

изложение постановкой вопросов, на которые, как правило, отвечает

сам. Например, при пояснении физических процессов в

металлическом проводнике, помещенном в переменное магнитное

поле, преподаватель спрашивает: «Как ослабить вредное влияние

вихревых токов в стальных сердечниках электрических машин и

аппаратов?» Таким образом, внимание привлекается к ключевым

моментам изложения. На уроке, посвященном измерению

напряжений, задается вопрос: «Как расширить пределы измерения

вольтметра за пределы той величины, на которую он рассчитан?»

Далее преподаватель сам поясняет материал, отвечает на

поставленный им вопрос. Такое изложение уже содержит некоторые

элементы проблемности. Однако этого недостаточно при

проблемном изложении преподавателем, то есть «воспроизводит в

какой-то мере путь их открытия. Поставив проблему, он вскрывает

внутренние противоречия, возникающие при ее решении,

рассуждает вслух, высказывает предположения, обсуждает их,

427

опровергает возможные возражения, доказывает истинность с

помощью эксперимента...».

Решение многих электротехнических задач связано с

преодолением внутренних противоречий. Примером тому может

служить пояснение материала о предельной мощности, которую

может развить в нагрузке R ИСТОЧНИК тока с данными величинами

ЭДС Е и внутреннего сопротивления л„. Здесь представляет

несомненный интерес такое построение рассказа преподавателя, при

котором к случаю R = R

il

учащиеся приходят, анализируя 'случаи

R>R

0

и R<R

0

. В этом случае, проблемное изложение позволяет

выявить противоречие между получением максимума мощности и

максимума коэффициента полезного действия. Ведь при предельной

величине мощности (д-^,), т. е. при КПД равном лишь 0,5. Путем

проблемного изложения можно прийти к идее компромисса,

которой руководствуются в большинстве практических случаев.

10.2.2 Частично поисковый путь

Частично поисковый путь предполагает, что обучающийся под

руководством преподавателя по решению задач осуществляет

самостоятельную деятельность. Преподаватель выдвигает проблему,

вместе с учащимися намечает путь ее решения и ставит

вспомогательные вопросы. Учащиеся самостоятельно решают

только отдельные части общей проблемы, отвечают только на

дополнительные вопросы, обладающие меньшей долей

проблемности.

Способ взаимодействия преподавателей и обучаемых в данном

случае можно представить следующим образом:

428

Таблица 10.2 Деятельность преподавателя и обучаемого

Деятельность преподавателя Деятельность обучаемого

- создает проблемную ситуацию

- принимает проблемную ситуацию -

осознает проблему

- планирует шаги решения

проблемы, формулирует

проблемную задачу

- принимает проблему и проблемную

задачу

- подсказывает дополнительные данные,

ограничивает число шагов и поле

поиска

- выдвигает предположения: -

только строит план проверки: -

решает задачу

Делает выводы Участвует в выводах

Примером данного изложения может быть фрагмент

стенограммы урока на тему «Общие сведения о трансформаторах»,

где в процессе изложения нового материала преподаватель на

основе имеющихся знаний и умений выстраивает проблему и

решает ее вместе с обучаемыми.

Пример 1.

Преподаватель: Итак, мы установили, что передача

электроэнергии от места ее производства к месту потребления с

наименьшими затратами представляет собой важную проблему.

Особенно важную роль ее решение приобретает в Украине, если

учесть, что мы имеем очень небольшие запасы угля и остальные

энергоносители покупаем за рубежом. При передаче энергии по

проводам неизбежны ее потери, бесполезные затраты, связанные с

нагреванием проводников. Задача состоит в том, чтобы уменьшить

эти затраты в масштабе страны и тогда это обернется значительной

экономией. Как же уменьшить потери энергии?

Учащийся: Надо выбрать провод с малым удельным

сопротивлением.

Преподаватель. Давайте внесем в наши поиски известную

систему. Вначале выясним, от каких факторов зависят потери

429

энергии, а затем подумаем над тем, как можно на них повлиять.

Итак, от каких величин зависят тепловые потери энергии в проводе?

Учащийся: Эти потери определяются законом Джоуля-Ленца

Q = i-R. Потери энергии зависят от силы тока в проводе и

сопротивления проводника.

Преподаватель: Как же уменьшить потери?

Учащийся: Можно либо уменьшить силу тока в проводах, либо

уменьшить их сопротивление, либо сделать и то и другое.

Таким образом, возникла альтернатива: какой из этих способов

выгоднее?

В процессе решения проблемы учащиеся с помощью

преподавателя пришли к выводу, что наиболее выгодным способом

снижения электрических потерь является уменьшение силы тока в

линии электропередачи.

Решение проблемной ситуации с неизбежностью приводит к

частной проблеме. Как уменьшить силу тока и при этом сохранить

величину передаваемой мощности?

Эту частную проблему учащиеся решают довольно легко,

поскольку формула для мощности в электрической цепи

большинству из них хорошо известна. Для проблемного обучения

электротехнике в профессионально-технических училищах

типичной является система наводящих вопросов, составленных

таким образом, чтобы подвести учащихся к решению поставленной

проблемы.

Число таких вопросов, естественно, уменьшается по мере

развития у учащихся навыков самостоятельной работы и роста их

познавательной активности.

430

10.2.3 Исследовательский метод

Этот уровень проблемного обучения характеризуется наиболее

высокой степенью самостоятельности работы учащихся. Они

самостоятельно решают всю проблему, в ходе исследования

выявляют и сами решают ряд менее значительных проблем. Такой

метод позволяет учащимся овладевать методами научного познания

и формировать черты творческой деятельности.

Каждый из уровней проблемного обучения соответствует

определенным этапам формирования учебной деятельности. Так

проблемное изложение и частично поисковый уровень являются

характерными для этапов мотивации и формирования ООД, тогда

как исследовательский уровень возможен на этапе формирования

действий. Проблемное обучение характерно только для данных двух

этапов, ибо этап контроля не предполагает проблемное™, поскольку

его цель - не формирование новых знаний и умений, а проверка уже

сформированных. Проблемное обучение является перспективным

видом обучения, но применять его можно только в том случае, когда

имеются для этого специальные условия, т. е. источники

проблемных технологий.

Источники проблемных технологий можно подразделить на

объективные и субъективные.

К объективным источникам относятся имеющиеся в

рассматриваемой науке противоречия, которые эта наука уже

разрешила, но обучаемые, проходя путь преодоления этих

противоречий, познают истину, осваивают диалектику развития

науки, формируют своё мировоззрение. В данном случае для

создания проблемных ситуаций возможно выполнить ряд действий:

- целесообразно использовать реально существующие проблемы

изучаемой науки и проблемы, возникающие в процессе

исторического развития науки. В электротехнике к таким

431

проблемам относятся: повышение

cos

^, повышение КПД

электротехнических устройств, уменьшение потерь при

передачи электроэнергии, передача электроэнергии на большие

расстояния и т. д.

- ставить проблемные задачи, требующие теоретического

объяснения фактов и явлений, ранее известные учащимся из

жизни или опыта работы. Например, начало изучения вопроса о

коэффициенте мощности можно связать с опытом практической

работы учащихся ПТУ по ремонту асинхронных двигателей, в

процессе которой им приходилось подключать конденсаторы

параллельно обмотке статора. Естественно, возникают вопросы:

зачем это делается, почему конденсаторы включаются

параллельно и т. д. Аналогично можно использовать опыт

работы учащихся по сборке магнитопроводов трансформаторов

при постановке вопросов о роли магнитопро вода (почему он

набирается из отдельных тонких пластин и т. д.).

К субъективным источникам проблемного обучения относятся

базовые знания, опыт и эрудиция обучаемых и в конечном итоге

возможность решения ими проблемных ситуаций.

Ситуация, создаваемая учебной проблемой, охватывает

большое число фактов, предметов, отношений. Обучающимся

необходимо самостоятельно установить, каких данных для решения

задач недостает и каким путем их получить или, если количество

данных избыточно, то какими из них следует воспользоваться.

Решение проблемы предполагает систему действий, выдвижение

нескольких гипотез, отказ от ошибочных гипотез и, наконец,

принятие правильного ответа. Проблемные вопросы и задачи

выдвигаются не при проверке усвоения, а на стадии приобретения

учащимися новых знаний.

432