Клебанович Н.В. (сост.) Почвоведение и земельные ресурсы

Подождите немного. Документ загружается.

бонаты по всему профилю; солонцеватые в пределах гумусового слоя имеют уп-

лотненный горизонт, содержащий 5% и более обменного натрия; осолоделые

имеют белесую присыпку в гумусовом слое; глубинно-глееватые развиты на

двухчленных слоистых породах в условиях глубинной вечной мерзлоты; слитые

на иловато-глинистых породах в теплых фациях, имеют слитость в горизонте В;

неполноразвитые — слаборазвитый профиль из-молодости либо из-за формиро-

вания на сильноскелетных и хрящевато-щебнистых почвах.

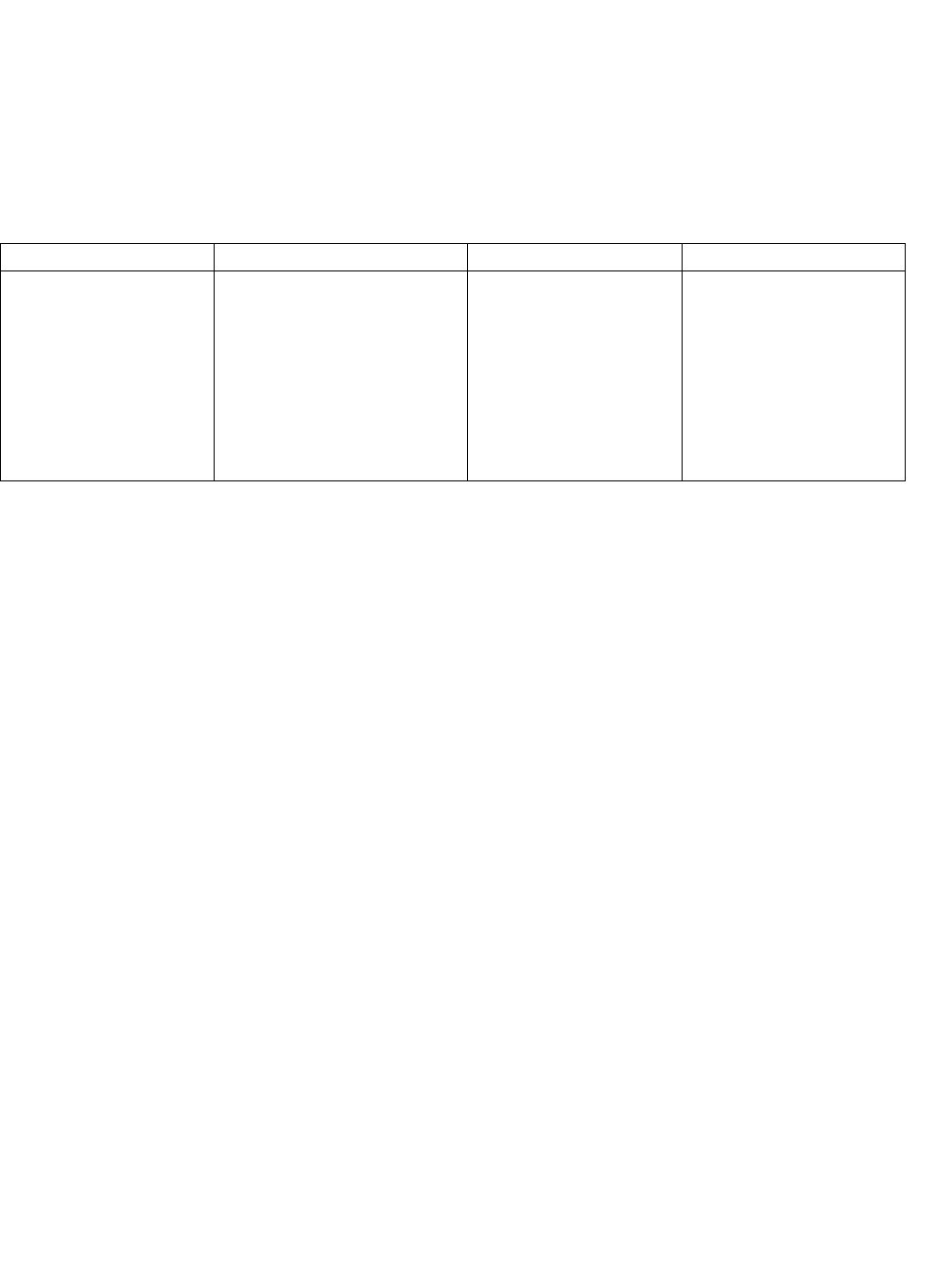

Таблица 18.2.

Классификация черноземов

Подтипы Роды Подтипы Роды

Оподзоленные

Выщелоченные

Обычные, слабо дифе-

ренцированные

Глубоковскипающие,

бескарбонатные

Типичные

Обыкновенные

Южные

Карбонатные, со-

лонцеватые

Осолоделые, глу-

бинно-глееватые

Слитые, неполно-

развитые

На виды черноземы делятся:

по мощности гумусового слоя — сверхмощные (> 120 см), мощные (120—80

см), среднемощные (80—40 см), маломощные (40—25 см), очень маломощные (<

25 см);

по содержанию гумуса — тучные (> 9%), среднегумусовые (9—6%), малогу-

мусовые (6—4%) и слабогумусированные (< 4%);

по степени выраженности сопутствующего процесса (слабо-, средне-, силь-

новыщелоченные; слабо-, средне-, сильносолонцеватые и др.).

Черноземы лесостепи представлены оподзоленными, выщелоченными и ти-

пичными, соответственно расположенными в северной, центральной и южной

частях зоны.

Профиль оподзоленных черноземов имеет следующее строение:

А (Апах ) – A1 – A1B – В

т

–

В

к

– С

к

. Главным отличительным признаком этого

подтипа является белесая присыпка в гумусовом слое, цвет которого серый или

темно-серый. Белесая присыпка имеется и в горизонте В, который залегает ниже

120—150 см и постепенно переходит в карбонатную породу С

к

. Мощность гу-

мусового слоя (A1+A1B) меняется от 30 до 70 см.

Выщелоченные черноземы присыпки не имеют, мощность горизонта A1 30—

50 см, нижняя граница горизонта B1 — на глубине 70-60 см. Для этих черноземов

характерно наличие выщелоченного от карбонатов горизонта Вг, который имеет

буроватую окраску с затеками гумуса. Переход в горизонт ВС или С отчетливый,

на границе – скопление карбонатов в виде прожилок, известковой плесени.

Типичные черноземы (A-AB1-B1

C

a-B2ca-(BC)-C

K

) имеют гумусовый профиль

мощностью 90—120 см и более, карбонаты появляются на глубине 60–70 см (в

нижней части горизонта AB1 или В2 в виде журавчиков, мицелия, трубочек).

Черноземы степной зоны представлены обыкновенными и южными чернозе-

мами.

Черноземы обыкновенные имеют темно-серый или черный горизонт с отчет-

ливой зернистой или комковато-зернистой структурой, мощностью 30–40 см. Он

постепенно переходит буроватый горизонт B1 такой же мощности. Ниже залегает

горизонт В

2

с гумусовыми затеками, переходящий в горизонт Вк в котором кар-

бонаты представлены в форме белоглазки. Последнее является диагностическим

признаком для данного подтипа.

Черноземы южные распространены в южной части степи и граничат с темно-

каштановыми почвами. Имеют общую мощность гумусового слоя (A+B1) 45–60

см, в горизонте В

к

– белоглазка, линия вскипания расположена на границе гумусо-

вого слоя. В нижних горизонтах на глубине 1,5—2,0 м содержат часто гипс, ино-

гда – легкорастворимые соли. Возможна осолонцеватость при невысоком содер-

жании обменного натрия в почвенном поглощающем комплексе. Часто вскипают

с поверхности .

Несмотря на разнообразие черноземов по гранулометрическому составу, для

них характерны и общие свойства.

1. Нет существенных изменений гранулометрического состава по профилю. В

минералогическом составе преобладают первичные минералы, среди вторичных –

монтмориллонит. В илистой фракции содержатся окристаллизованные полутора-

оксиды железа и алюминия, высокодисперсный кварц.

2. Однородность валового химического состава по профилю, иллювиальный

характер распределения карбонатов.

3. Аккумуляция гумуса, азота, фосфора, серы, микроэлементов в гумусовом

слое и их постоянная убыль с глубиной. В составе гумуса преобладают гумино-

вые кислоты (С

гк

: С

фК

> 1,5), связанные с кальцием. Максимальное содержание и

запас гумуса имеют глинистые и тяжелосуглинистые черноземы.

4. Черноземы имеют благоприятные физико-химические свойства, так как

характеризуются высокой емкостью поглощения (60–70 мэкв/100 г), насыщенно-

стью основаниями до 96% и вьше, в составе которых на долю кальция приходится

до 85%, на долю магния – до 15–25%. Доля натрия может составлять 3–15% ЕКО.

Гидролитическая кислотность варьирует до 5–7 мэкв, она более высокая в опод-

золенных и выщелоченных подтипах.

5.От других почв черноземы отличаются благоприятными физическими и

физико-механическими свойствами благодаря высокой гумусированности и ост-

руктуренности. В результате они имеют рыхлое сложение, высокую влагоемкость

и теплоемкость, хорошую водопроницаемость.

6. Зона распространения черноземов – зона недостаточного увлажнения. Для

черноземов лесостепи характерен периодически промывной режим, для чернозе-

мов степи – непромывной. Поэтому все агротехнические мероприятия должны

быть направлены на накопление и сохранение запасов влаги.

7. Черноземы отличаются от других почв высокой биологической активно-

стью, особенно при содержании их в виде черного пара, что может сопровождать-

ся потерями нитратов.

Среди черноземов встречаются пятна лугово-черноземных почв, образовав-

шихся в понижениях рельефа в условиях повышенного увлажнения. Их профиль

близок к профилю черноземов (A

1

–(АВ)–B

1

–В

2

–С), они делятся на луговато-

черноземные и лугово-черноземные. Последние отличаются более интенсивной

(черной) окраской верхней части гумусового слоя. Эти почвы, за исключением

солонцеватых и солончаковых, высокоплодородные, в них содержится 8–10% гу-

муса или 600–700 т/га запасов гумуса в слое 1 м. В составе гумуса преобладают

гуминовые кислоты первой группы, они имеют отношение C:N, что обусловлива-

ет их более высокое плодородие по сравнению с черноземными почвами той же

подзоны.

Сельскохозяйственное использование. Черноземы земного шара — наибо-

лее освоенные почвы. Эти почвы плодородны, на них базируется устойчивость

земледелия. На этих почвах выращивают ценные зерновые культуры, в том числе

твердые пшеницы, кукурузу, а также сахарную свеклу, подсолнечник, разбивают

сады и виноградники.

К сожалению, реализации потенциального плодородия этих почв препятст-

вуют неустойчивый водный режим, частые засухи, эрозия. Поэтому главными ме-

роприятиями являются методы регулирования водного режима созданием поле-

защитных полос, организацией территории, системой агротехнических приемов

по накоплению и сохранению влаги, проведением снегозадержания и др. Для за-

щиты от водной и ветровой эрозии необходимы почвозащитные севообороты,

безотвальная и минимальная способы обработки почвы, кулисные посевы, терра-

сирование склонов и др.

Черноземы богаты питательными элементами, но и на этих почвах необхо-

димо вносить минеральные, прежде всего фосфорные и азотные, а также органи-

ческие удобрения, без которых невозможно удержать содержание гумуса на

уровне исходных значений. На черноземах лесостепи эффективно известкование,

на солонцеватых — гипсование.

При сельскохозяйственном использовании черноземов необходимо знать о

количественных значениях агрохимических, агрофизических и биологических по-

казателей, определяющих уровень окультуривания.

По степени окультуренности они разделены на три вида на уровне подтипов.

Низшие уровни (род, вид, разновидность) учтены при характеристике степени

окультуренности.

18.10. Каштановые почвы сухих степей

Зональными почвами сухих степей бореального пояса являются каштановые

почвы. Они занимают на земном шаре 262,2 млн га, распространены в основном в

Северном полушарии. В Евразии располагаются южнее, а в Северной Америке -

западнее черноземной зоны на более высоких абсолютных отметках (Е.В. Лобова,

А.В.Хабаров, 1983). На территории СНГ они занимают 107 млн га распростране-

ны на юго-западе и юге Украины, в Ростовской Астраханской, Волгоградской,

Саратовской областях, Западной и Средней Сибири, в Алтайском крае, Забайка-

лье, Казахстане.

Для зоны характерна холодная зима с небольшим снежным покровом в теп-

лое засушливое лето. Температура июля 20–25 °С, января от -5 до -25°С. Средне-

годовая температура в европейской части СНГ 9 °С, в азиатской – 2-3 °С. Сумма

температур > 10 °С – 2200-3500 °С, ежегодное количество осадков 200–400 мм,

тип водного режима – непромывной (КУ 0,25–0,45). Часты суховеи, осадки выпа-

дают в основном в виде ливней. Запасы влаги в почве создаются за счет снеготая-

ния или осенних дождей, так как летние осадки полностью испаряются.

Рельеф и почвообразующие породы. Рельеф равнинный, нарушаемый де-

прессиями в виде падин, лиманов, западин. В них формируются солонцы, солоди,

лугово-каштановые почвы, что обусловливает комплексность почвенного покро-

ва.

Почвообразующими породами являются лессовидные суглинки, преимуще-

ственно карбонатные, засоленные морские отложения, шоколадные глины арало-

каспийской трансгрессии, элювий -делювий различных коренных пород.

Растительность В зоне сухих степей растительность неоднородная, низкорос-

лая, изреженная, покрывает поверхность на 50-70%. В ее составе преобладают

преимущественно злаки, образуя полынно-типчаковые и полынно-типчаково-

ковыльные степи. Солонцеватые и засоленные каштановые почвы покрывают по-

лыни, типчак, прутник, ромашник, лишайники и синезеленые водоросли. По

днищу ложбин и балок распространены степные кустарники (таволожка, карагач)

и древесная растительность (дуб, осина, степная вишня и др.). Значительная часть

корней растений (45%) сосредоточена в слое 0-12 см, в слое 12-30 см количество

их резко снижается и затем до нижней границы слоя А+В снижается постепенно.

В общем биомасса растений составляет около 20 т/га, ежегодный прирост зеленой

массы — приблизительно 3 т/га, прирост корней — 11 т/га, ежегодно в биологи-

ческий круговорот вовлекается около 600 кг/га зольных элементов и около 150

кг/га азота, столько же ежегодно и потребляется. В круговороте преобладают N,

Si, К (В.А. Ковда и др., 1988).

Термин «каштановые почвы» ввел В.В. Докучаев в 1883 г. как особый тип

почвообразования. В формировании этих почв участвуют те же процессы, что и

при формировании черноземов, т.е. дерновый, а также миграция и аккумуляция

карбонатов. Но эти процессы протекают в аридном климате и при участии ксеро-

фитной растительности, поэтому гумусонакопление в каштановых почвах слабее,

чем в черноземах, и для них характерна слабая выщелоченность профиля от кар-

бонатов, гипса и легкорастворимых солей.

Профиль каштановой почвы имеет следующее строение:

Ad — дернина; А — гумусовый горизонт каштановый с сероватым оттенком,

комковато-пылеватый, в верхней части явно слоеватый, мощность 15—30 см; В

— гумусовый переходный горизонт серовато-бурый с коричневым оттенком, уп-

лотнен, крупнокомковато-призматический с вертикальными трещинами, вскипает

на глубине 35—45 см, С.(глубже 50 см) — светло-палевый или буровато-желтый

плотный, призмовидный, с обильными карбонатами в виде белоглазки, прожилок

или мучнистых скоплений, в зависимости гидротермического режима или почво-

образующей породы с глубины 120—150 см появляется гипс.

Каштановые почвы делятся на три подтипа: темно-каштановые – содержат 4–

5% гумуса; каштановые – 3–4% гумуса и светло-каштановые – содержат 2–3%

гумуса.

Темно-каштановые и каштановые почвы в свою очередь делятся на пять фа-

циальных подтипов: очень теплые, периодически промерзающие; теплые, кратко-

временно промерзающие; умеренно теплые, промерзающие; умеренно теплые,

длительно промерзающие; теплые, промерзающие. Светло-каштановые почвы де-

лятся на теплые, кратковременно промерзающие; теплые, промерзающие и уме-

ренно теплые, длительно промерзающие. Внутри них выделяются роды: обычные,

солонцеватые, солонцевато-солончаковые, солонцевато-осолоделые, карбонат-

ные, карбонатно-солонцеватые, глубоковскипающие, неполно развитые. На виды

каштановые почвы делятся по мощности гумусового слоя (А+В), см: мощные (>

50), среднемощные (30—50), маломощные (20—30), очень маломощные (< 20). .

По содержанию обменного натрия (% от ЕКО) выделяются слабосолонцева-

тые (3–5), среднесолонцеватые (5–10), сильносолонцеватые (10–15).

По свойствам каштановые почвы близки к черноземам. Профиль по илу в

обычных почвах не дифференцирован, в илистой фракции преобладают монтмо-

риллонит и гидрослюды, в солонцеватых наблюдается перемещение ила в гори-

зонт В. В связи с уплотнением профиля ухудшаются их водно-физические свой-

ства. Особо, высока плотность карбонатных горизонтов (d

v

1,5—1,7 г/см

3

), поэто-

му осенние осадки не проходят глубже 70-100 см. Ниже 2 м в суглинках форми-

руется «мертвый» горизонт с постоянной влажностью в разные периоды года. Со-

держание SiO

2

немного выше в горизонте А, полутораоксидов — в горизонте В,

емкость катионного обмена невысокая, заполнена кальцием и магнием на 85 %,

рН

Н20

– 7,1-8,1. На различной глубине имеются скопления карбонатов, гипса, лег-

корастворимых солей. Более глубокое залегание солевых горизонтов имеют тем-

но-каштановые почвы,_наименьшее – светло-каштановые. В пределах каждого

подтипа залегания солей уменьшается с повышением солонцеватости и утяжеле-

нием гранулометрического состава.

Среди каштановых почв в понижениях встречаются луго-каштановые почвы,

отличающиеся большей мощностью гумусовых горизонтов (45-55 см), повышен-

ной емкостью поглощения (30-40 мэкв/100 г) и более высоким содержанием пита-

тельных элементов.

Каштановые почвы потенциально плодородны, из них в СНГ темно-

каштановые распаханы на 53%, в подзоне каштановых почв обрабатывалось до

1990 г. 17% площади, светло-каштановых - около 4%. Их использование требует

прежде всего улучшения водного режима за счет накопления влаги путем снего-

задержания, полезащитных полос, кулисных посевов, способов обработки. На

светло-каштановых почвах земледелие нерентабельно без орошения. На солонце-

ватых почвах необходимо гипсование, из минеральных удобрений эффективнее

физиологически кислые формы.

Каштановые почвы подвержены водной (тяжелые) и ветровой (легкие) эро-

зии, поэтому необходимо осуществление комплекса противоэрозионных меро-

приятий.

Солонцеватые и засоленные почвы необходимо засевать солеустойчивыми

культурами (люцерна, донник, житняк и т.п.).

Без полива могут эффективно использоваться лугово-каштановые почвы, от-

личающиеся лучшей водообеспеченностью за счет поверхностного весеннего сто-

ка.

В провинциях с сильно комплексным покровом (например, Прикаспийская

низменность) особо важным является создание однородного почвенного покрова

путем окультуривания каштановых солонцеватых почв и солонцов.

18.11. Почвы Субтропиков.

Почвы и почвенный покров полупустынь и пустынь

Поступающая на поверхность суши энергия – главный, но не единственный

фактор почвообразования. Не менее важное значение имеет степень атмосферно-

го увлажнения территории. Разные сочетания солнечной энергии и осадков опре-

деляют распределение типов почв по поверхности земли. В пределах одного тер-

мического пояса зональные почвы представлены несколькими типами в соответ-

ствии с увлажнением территории и характером растительности. Практически в

пределах субтропического пояса выделяют почвы: 1) влажных лесов; 2) сухих

лесов и кустарников 3) степей и низкотравных полусаванн 4) полупустынь и пус-

тынь.

По мере усиления сухости климата степи суббореального и субтропического

поясов сменяются полупустынями (или опустыненными степями), обрамляющи-

ми области пустынь.

Климат пустынь суббореального пояса резко континентальный, с холодными

морозными зимами (средние температуры января от -15 до -20С), средние темпе-

ратуры июля 20-27°С, количество осадков сильно колеблется по годам от 150 до

130 мм в год. Почвы зимой сильно промерзают, а летом, несмотря на летний мак-

симум осадков, вследствие высоких температур сильно иссушаются. Испаряе-

мость намного превышает количество осадков, и коэффициент увлажнения лежит

в пределах 0,3-0,2. Мощность снегового покрова невелика – 20–15 см и меньше.

Вследствие сдувания снега ветром в микропонижения рельефа они находятся в

несколько лучших условиях увлажнения, чем соседние повышения. Поэтому по

понижениям поселяются степные типчаково-ковыльно-ромашковые растительные

группировки на светло-каштановых, часто солонцеватых почвах. По более глубо-

ким и лучше увлажненным западинам под разнотравно-злаковыми степными со-

обществами со степными кустарниками почвы более гумусированы, глубоко про-

мыты от солей, с пониженным горизонтом вскипания. Они относятся к особому

типу лугово-каштановых почв. На микроповышениях господствуют разреженные

пустынные группировки из белой полыни с примесью прутняка на бурых пустын-

но-степных, обычно сильно солонцеватых почвах. В случае засоленности почво-

образующих пород на микроповышениях появляются солонцы под сообществами

черной полыни, биюргуна, кокпека и других галофитных полукустарничков.

Комплексность растительного и почвенного покрова весьма типична для сла-

бо расчлененных суглинистых равнин, сложенных морскими или континенталь-

ными засоленными отложениями. Перераспределение по поверхности равнин

влаги вызывает развитие просадочных и суффозионных процессов. Вследствие

этого первоначально небольшие неровности микрорельефа усиливаются и поч-

венно-растительные комплексы становятся все более контрастными; почвы запа-

дин рассоляются, а в почвах микроповышений подтягиваются к поверхности со-

ли. Созданию микрорельефов способствует деятельность землероев.

Комплексность почвенного и растительного покрова характерна и для сугли-

нистых равнин в северных пустынях. Так, на Устюрте микропонижения заняты

бурыми или лугово-бурыми пустынно-степными почвами, а повышенные элемен-

ты рельефа еще более аридными высококарбонатными и гипсоносными серо-

бурыми пустынными почвами под полынно-ксерофитно-солянковой растительно-

стью. Последние проникают и в область субтропических пустынь.

На незасоленных хорошо водопроницаемых породах легкого механического

состава (пески, супеси) комплексность почвенного и растительного покрова не

выражена. На них произрастают сухие ковыльно-житняковые степи с участием

растений псамоффитов на несолонцеватых незасоленных и малокарбонатных

почвах, которые в настоящие время относят к типу светло-каштановых (несолон-

цеватых), а в более аридных областях к типу бурых пустынно-степных, хотя по

своей морфологии и свойствам они заслуживают выделения в особый тип почв.

В пустынных степях субтропического пояса на незасоленных пылевато-

суглинистых породах в условиях хорошего дренажа появляется особый тип пус-

тынно-степных почв – сероземы. В отличии от бурых пустынно-степных почв се-

роземы периодически глубоко промачиваются, так как максимум осадков в суб-

тропиках смещен с летнего сезона на зимнее- и ранневесенний, когда воздух еще

не сильно прогрет и испарение не столь велико.

В понижениях рельефа пустынных степей и полупустынь, испытывающих

влияние грунтовых вод, распространены луговые солонцеватые и солончаковые

почвы и солончаки. Почвы речных и озерных террас, испытавшие в прошлом воз-

действие близкого горизонта грунтовых вод, а в настоящее время в силу пониже-

ния базиса эрозии утратившие эту связь, представлены различного рода солонца-

ми: от солончаковатых корковых до столбчатых и глубоко-столбчатых осолоде-

лых.

Комплексность почвенного покрова и большое участие в нем солонцеватых

почв и солонцов характерны и для полупустынных областей тропических поясов

Земли, где наряду с бурыми и красновато-бурыми почвами опустыненных саванн

и кустарников широко распространены солонцы и солончаки.

Бурые и красновато-бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные

почвы (семейство карбонатно-гипсовых ксеросолонцовых почв).

В полупустынях и пустынях умеренных, субтропических и тропических поя-

сов Земли широко распространены почвы с резко дифференцированным в верх-

ней части профилем по окраске, плотности и содержанию илистых частиц. Эти

почвы содержат много карбонатов, в их нижних горизонтах обильны скопления

гипса и часто легко растворимых солей. Образование таких почв связано, прежде

всего с почвообразующими породами, содержащие гипс и легко растворимые со-

ли.

Солевые аккумуляции в почвообразующих породах и субаэральных почвах

аридных областей могут быть связаны: 1) с накоплением солей в предшествую-

щие геологические эпохи в период формирования самих пород или в предшест-

вующую гидроморфную фазу засоления почв; 2) с поступлением на поверхность

почв солей с осадками и пылевыми массами.

Влияние древних солевых аккумуляций проявляется в областях распростра-

нения палеоген-неогеновых и четвертичных морских и лагунных отложений,

формировавшихся в условиях интенсивной испарительной аккумуляции легко-

растворимых солей. В аридном климате древние солевые сульфатные и хлоридно-

сульфатные аккумулятивные коры выветривания очень консервативны. Малое

количество осадков (в 10-15 раз меньше, чем возможная испаряемость) – основ-

ная причина сохранения солей в сфере современного почвообразования. Даже при

размыве и дефляции соленосных пород в новых аккумулятивных аллювиальных,

делювиальных, пролювиальных и эоловых наносах присутствуют, гипс легкорас-

творимые соли.

Поступление солей с атмосферными осадками и эоловый привнос солей на

поверхность субаэральных почв – тоже не только древний, но и современный

процесс соленакопления в почвах аридных зон. Оно облегчается широким рас-

пространением солончаков в геохимически подчиненных супераквальных ланд-

шафтах бессточных котловин, аллювиальных и низменных приморских равнин, в

которых максимальное накопление солей из грунтовых происходит на поверхно-

сти в виде солевых выцветов и корочек.

Генетический профиль бурых и красновато-бурых почв полупустынь со-

стоит из горизонтов Af, Bt Na, Bca, Bcs, C. Af- гумусово-элювиальный горизонт

мощностью от 10 до 20 см палево-серого или серовато-красноватого цвета, на по-

верхности (0-3мм) часто покрытый тонкой, растрескавшейся, непрочной короч-

кой, ниже рыхлый, с непрочной комкавато-пылеватой, местами пластинчатой

структурой, сильно переработанный почвенными беспозвоночными, особенно

мелкими муравьями. Граница горизонта четкая. Если карбонаты присутствуют с

поверхности, они рассеяны в почвенной массе и обнаруживаются лишь по вски-

панию. Bt Na – иллювиальный солонцеватый горизонт более яркой темно-бурой

окраски, более плотный, более тяжелого механического состава, с комковато-

призматической или призматической структурой. Местами на поверхности призм

видны темные марганцевые мелкие пятнышки, грани структурных отдельностей

более глянцеватые. Мощность горизонта 10-20 см, в нижней его части появляются

новообразования карбонатов в виде желтоватых мягких стяжений и конкреций.

Bca – в бурых пустынно-степных и красно-бурых пустынно-саванновых поч-

вах это горизонт максимального накопления карбонатов. В серо-бурых почвах,

где максимум карбонатов находится в горизонте А, горизонт Вса все же имеет

наиболее морфологически оформленные новообразования карбонатов. Формы их

выделения очень разнообразные. Это могут быть мягкие мучнистее стяжения,

мелкие прожилки, более крупные и плотные конкреции, а местами даже известко-

вые плотные прослои (хардпэны).

По данным В.А.Ковды, цементация карбонатных горизонтов почв пустын-

ных степей происходит не только за счет углекислого кальция, по отчасти и за

счет вымывающих условиях щелочной среды водно-растворимых силикатов, в

частности силикатов натрия. Часто карбонатный горизонт несет черты солонцева-

тости. Мощность карбонатных горизонтов колеблется, но обычно 20-30 см. Глуб-

же количество карбонатов уменьшается. Уже в карбонатном горизонте появляют-

ся новообразования мелкокристаллического гипса.

Всs – гипсовый горизонт, который начинается на обычной глубине, но обыч-

но под карбонатным горизонтом. Чем ариднее условия, тем ближе к поверхности

лежит гипс. В бурых и красно-бурых пустынно-степных почвах гипсовый гори-

зонт начинается на глубине 60-80 см, в серо-бурых почвах пустынь с 40-50см.

Нижняя граница гипсового горизонта обычно неясная и проходит на глубине 120-

130см.

Сs – почвообразующая порода, обычно карбонатная и гипсоносная и соле-

носная, но с меньшим, чем в гипсовом горизонте, содержанием гипса.

Для бурых пустынно-степных почв характерно малое содержание гумуса

(1,5-2,5%), преобладание фульвокислот (Сг/Сф-0,5-0,7) при относительно высо-

ком содержании азота (С/N -5-6). Относительно высокое содержание азота может

быть объяснено высоким содержанием его в самих растительных остатках, осо-

бенно в листьях ксерофитных полукустарничков. Среднее содержание азота в

опаде пустынных формаций 1,7%, степных -1,2, лесных -0,6%. Это отражается и

на соотношении С/N в почвенном гумусе.

С малым количеством гумуса и илистой фракции связана низкая емкость по-

глощения почв (10-15 мг.экв на 100г). Наибольшая емкость имеет иллювиальный

горизонт, в нем же отмечается наибольшее содержание поглощенного натрия.

Карбонаты в бурых пустынно-степных почвах обычно появляются на глуби-

не 20-25см от поверхности, некоторые бурые почвы содержат карбонаты, как и

серо-бурые пустынные, с самой поверхности. Однако в бурых почвах полупус-

тынь максимум карбонатов приурочен к горизонту Вса, в серо-бурых часто обна-

руживается максимум карбонатов в самом верхнем гумусовом горизонте. Солон-

цеватость в серо-бурых почвах выражена меньше, гипс располагается ближе к по-

верхности и начинается с 40-50 см. Ниже гипсового горизонта в заметном количе-

стве появляются сульфаты и хлориды натрия.

Итак, субаэральное осолонцевание, обызвесткование и дифференциация со-

лей по степени растворимости с образованием иллювиально-солевых горизонтов

– главные процессы, формирующие профиль бурых пустынно-степных и серо-

бурых почв.

Пространства полупустынь используются преимущественно как пастбищные

угодья. Развитие земледелия ограничивается недостатком влаги, пестротой поч-

венного покрова, значительным участием в нем солонцов и сильно солонцеватых

почв.

Фульфатно-ксерокарбонатные почвы. Наиболее типичным и хорошо изу-

ченным представителем этого семейства почв являются сероземы.

Они распространены в сухих пустынных степях и полупустынях субтропиче-

ских и тропических поясов Земли, где короткие периоды увлажнения почв и акти-

визации почвенных процессов сменяются длительными сухими периодами, в те-

чение которых биологические процессы ослабляются, почвы сильно иссушаются,

прогреваются. В них господствуют процессы субаэрального обызвесткования.

Коэффициенты увлажнения в течение года изменяются от 0,3 (в наиболее влаж-

ные два-три месяца года) до 0,1 (в сухие периоды года). В субтропических поясах

влажный период падает на более прохладные зимние месяцы, в тропических поя-

сах с нерегулярным режимом увлажнения короткий влажный период, как прави-

ло, приурочен к летним месяцам. Общее количество осадков в областях распро-

странения сероземов 150-400 мм.

Образование сероземов и других ксерокарбонатных почв связано с хорошо

дренированным рельефом, исключающим воздействие на почвы грунтовых вод.

Наиболее типичные сероземы формируются на эоловых лессовидных отложениях

и лессах. Лессы обрамляют пустыни и аккумулируются в местах ослабления дея-

тельности ветра, на склонах и у подножия гор. Они широко распространены в

предгорьях и на равнинах Средней, Центральной и Восточной Азии, на подгор-

ных плато у Скалистых гор в Северной Америке и у подножий Центральных и

Южных Анд в Аргентине.

По механическому составу лессы – пылеватые средние суглинки. В его круп-

ных и пылеватых фракциях много кварца и слабо выветрелых полевых шпатов.

Илистая фракция лессов состоит преимущественно из гидрослюд и иллита. Лессы

содержат значительное количество равномерно распределенного кальцита СаСо3

(10-20%). Лессы – очень пористые, хорошо водо- и воздухопроницаемые породы,

обычно не засоленные или с небольшим количеством гипса и легко растворимых

солей.

Фульватные ксерокарбонатные почвы образуются не только на лессах, но и

на различных лессовидных породах – облессованых элювиально-делювиальных,

делювиальных, пролювиальных и древнеаллювиальных отложениях, верхние го-

ризонты которых в настоящее время не подвергаются воздействию грунтовых

вод. На равнинах Центральной Азии, в Южной Америке (в Патагонии) ксерокар-

бонатные почвы распространены на хрящевато-щебнистых отложениях легкого

механического состава. Маломощные щебневатые фульфатно-ксерокарбонатные

почвы образуются на массивных изверженных и осадочных породах, даже на та-

ких бедных кальцием породах, как граниты. Характерно, что и при малой мощно-

сти почвенного профиля почвообразование на этих породах сопровождается на-

коплением вторичных карбонатов кальция.

Сероземы широко распространены, в предгорьях и на подгорных равнинах

Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Копетдага. Они характерны для дренированных под-