Кишковский А.Н., Тютин Л.А., Есиновская Г.Н. Атлас укладок при рентгенологических исследованиях

Подождите немного. Документ загружается.

226

УКЛАДКИ

них задней продольной связкой; в боковых и задних отделах — дугами позвонков с натянутыми

между ними желтыми связками. Передняя стенка позвоночного канала представляется не

совсем ровной в связи с выступанием кзади на 1—2 мм по отношению к задним поверхностям

тел позвонков межпозвоночных дисков.

Межпозвоночные диски выполняют амортизирующую функцию, состоят из студенистого

ядра, окружающего его фиброзного кольца и гиалиновых пластинок, прикрывающих поверх-

ности тел позвонков. Различные виды соединений обеспечивают позвоночнику устойчивость

и подвижность. Подвижными отделами позвоночника являются шейный и поясничный.

К моменту рождения позвоночник имеет равномерную и незначительную дорсальную изогну-

тость. Изменение формы позвоночника после рождения связано с развитием моторики.

К концу первого года обозначаются все четыре изгиба позвоночника в сагиттальной

плоскости. Наличие изгибов значительно повышает прочность позвоночника, так как обуслов-

ливает его рессорные свойства.

Процесс окостенения позвоночника идет в определенном порядке. Он начинается

в конце первого — начале второго месяца внутриутробного развития. В каждом хрящевом

позвонке появляются три основных центра окостенения — по одному в каждой половине дуги

и один в теле. К моменту рождения три костных центра еще разделены хрящевыми прослой-

ками. На протяжении первого и второго года жизни ребенка окостеневает каждая полудуга,

формируются поперечные и суставные отростки. К 3 годам полудуги сливаются и образуются

остистые отростки. Дуги V поясничного позвонка и крестцовых позвонков сливаются только

к 10—14 годам. К 16—17 годам неокостеневшими остаются только небольшие участки тела

позвонков по краям верхней и нижней поверхности; в них появляются добавочные центры

окостенения, которые сливаются с позвонками в 18—20 лет и позже. Рост тела позвонка идет

в длину в обе стороны за счет прилежащих слоев межпозвоночного хряща. По окончании

роста на верхней и нижней площадке тела позвонка формируются замыкающие пластинки,

а межпозвоночный хрящ превращается в сложный по своему строению межпозвоночный диск.

Изменение позвоночника при старении проявляется увеличением кривизны верхнегруд-

ного отдела, приводящим к сутулости. Дегенеративные изменения постепенно начинают раз-

виваться в позвоночнике после 20 лет, в то время, когда формирование его еще только

заканчивается. Ослабляется связочный аппарат, возникают разрывы фиброзного кольца,

обызвествляются места прикрепления волокон передней продольной связки, что ведет к обра-

зованию остеофитов.

Ввиду сложности и многоэтапности развития и формирования позвоночника возникают

многочисленные отклонения и нарушения его строения. Отклонения от нормы варьируют от

едва выраженных изменений до тяжелых уродств, приводящих к полной инвалидности.

Онтогенетические отклонения связаны с нарушениями процессов эмбрионального развития.

К онтогенетическим отклонениям относятся недоразвитие тел позвонков, образование

бабочковидных и клиновидных позвонков(боковых и задних), блоки позвонков (слияние двух

и трех позвонков с недоразвитием дисков между ними), щели в дугах позвонков и др.

Отклонения филогенетического характера связаны с эволюцией вида и носят в основном

численный характер. Изменяется число позвонков в соответствующем отделе позвоночника;

позвонок одного отдела полностью или частично уподобляется позвонку соседнего отдела.

Так, например, последний шейный позвонок в таких случаях имеет добавочные ребра. Добавоч-

ные ребра могут возникнуть и у I поясничного позвонка, и он становится сходным с грудными

позвонками. Уподобление I поясничного позвонка крестцовому встречается почти в 25%

случаев. При этом наблюдается увеличение одного или обоих поперечных отростков, которые

либо сливаются с крестцом (костная сакрализация), либо образуют с крестцом добавочный

сустав (суставная сакрализация).

В позвоночном канале располагается спинной мозг, покрытый мозговыми оболочками.

Твердая оболочка в верхнем отделе срастается с краями большого затылочного отверстия,

а вниз простирается до уровня II или III крестцовых позвонков, окутывая наподобие мешка

спинной мозг с его оболочками и корешками. На уровне I крестцового позвонка дуральный

мешок конусообразно суживается, переходит в нить, которая прикрепляется к копчику.

Твердая оболочка не соприкасается непосредственно со стенками позвоночного канала;

между ними находится эпидуральное пространство, заполненное жировой клетчаткой,

в которой располагаются венозные сплетения, собирающие венозную кровь из спинного мозга

и позвонков.

К внутренней поверхности твердой оболочки прилежит паутинная оболочка, имеющая

вид тонкого прозрачного бессосудистого листка. Между твердой и паутинной оболочками

расположено субдуральное пространство, пронизанное тонкими соединительнотканными

тяжами. Между паутинной оболочкой и непосредственно покрывающей спинной мозг мягкой

оболочкой находится подпаутинное пространство, в котором располагаются спинной мозг

и нервные корешки, окруженные большим количеством спинномозговой жидкости.^По боко-

вым поверхностям во фронтальной плоскости между передними и задними корешками

располагается зубовидная связка, фиксирующая спинной мозг в определенном положении.

позвоночник

227

Зубовидная связка делит подпаутинное пространство на передний и задний отделы. Ширина

передних и задних подпаутинных пространств более или менее равномерная на всем протяже-

нии спинного мозга, за исключением верхнего шейного отдела, где на уровне И шейного

позвонка заднее подпаутинное пространство расширяется, переходя в экстрацеребральную

часть большой цистерны основания.

Спинной мозг, хотя и фиксирован зубовидной связкой, все же при перемене положения

тела несколько смещается. В нижних отделах он суживается, образует конус спинного мозга,

заканчивающийся на уровне нижнего края II или верхнего края III поясничного позвонка.

Ниже этого уровня дуральный мешок содержит одни только нервные корешки — конский

хвост. Корешки спинного мозга прободают оболочки мозга и выходят из позвоночного канала

через межпозвоночные отверстия, но не на уровне того сегмента, от которого они отходят,

а ниже на 1—2 или даже несколько сегментов в зависимости от уровня.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОЗВОНОЧНИКА

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Основной методикой рентгенологического исследования позвоночника

является рентгенография. Показанием к рентгенографии являются все

заболевания позвоночника, его повреждения и аномалии развития.

Противопоказания ограничиваются случаями крайне тяжелого состояния

больных. Специальная подготовка к рентгенологическому исследованию

требуется только в случаях рентгенографии пояснично-кресщового отдела

у больных с выраженными запорами и метеоризмом. В таких случаях за

2—3 дня до исследования назначают слабительное (лучше касторовое

масло) и диету, направленную на уменьшение газообразования (ограниче-

ние картофеля, молока, фруктов, черного хлеба). Накануне и за 1 /г—2 ч

до рентгенографии делают очистительную клизму.

Рентгенографию позвоночника обязательно выполняют в двух взаимно

перпендикулярных проекциях: прямой задней и боковой. Кроме того, для

отображения некоторых анатомических образований, таких как межпозво-

ночные суставы, межпозвоночные отверстия, прибегают к съемке в косых

проекциях. Для определения изменений межпозвоночных дисков и изуче-

ния двигательной функции шейного и поясничного отделов позвоночника

осуществляют функциональное исследование.

Снимки позвоночника должны удовлетворять определенным требова-

ниям, к которым относятся: 1) симметричность изображения позвоночника

на снимках в прямой проекции. Остистые отростки должны располагаться

строго по средней линии, а изображения корней дуг — симметрично по

отношению к средней линии позвоночника; 2) на снимках в боковой проек-

ции задняя поверхность тел позвонков должна быть одноконтурной;

3) тела позвонков и межпозвоночные диски должны отображаться раз-

дельно, не накладываясь друг на друга как на снимках в прямой, так и

боковой проекциях.

Для выполнения этих требований ведущее значение имеет правильный

выбор направления центрального пучка рентгеновского излучения. Опти-

мальным считается такое соотношение, при котором его направление

совпадает с радиусом кривизны исследуемого отдела позвоночника.

228

УКЛАДКИ

В этих условиях центральный пучок излучения проходит через межпозво-

ночные пространства в плоскости, параллельной площадкам тел позвонков,

что позволяет избежать проекционных искажений, обусловленных

анатомо-физиологическими особенностями строения позвоночного столба

(наличием шейного и поясничного лордоза, грудного и крестцово-копчико-

вого кифоза).

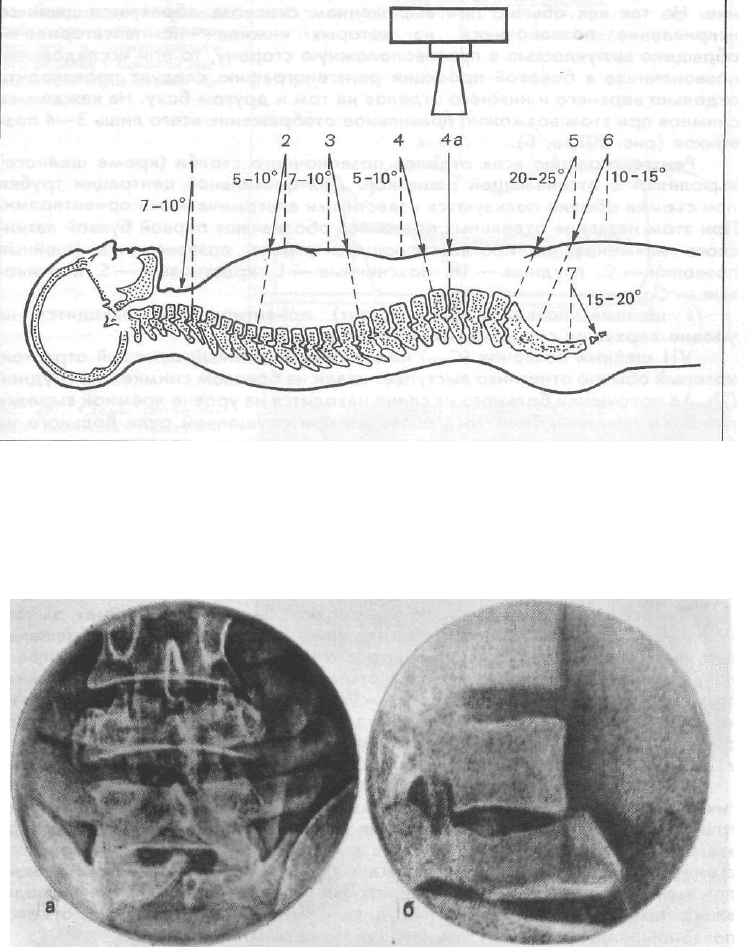

Углы наклона центрального пучка рентгеновского излучения при рент-

генографии различных отделов позвоночников в прямой задней проекции,

позволяющие у большинства больных в максимальной степени уменьшить

проекционные искажения, показаны на рис. 204.

Так, при съемке шейного отдела позвоночника центральный пучок

рентгеновского излучения направляют краниально под углом 7—10°;

при съемке верхнегрудных позвонков — также краниально под углом

5—10°; нижних грудных и верхних поясничных — каудально под углом

7—10°. Однако следует иметь в виду, что угол наклона краниальных и

каудальных поверхностей тел позвонков имеет значительные индивидуаль-

ные колебания. Поэтому приведенная схема имеет лишь ориентировочное

значение. Для точного определения угла наклона рентгеновской трубки при

рентгенографии в прямой проекции необходимо предварительно выполнить

боковой снимок в положении обследуемого на спине при горизонтальном

направлении пучка рентгеновского излучения и по нему установить углы

наклона замыкающих пластинок тел исследуемых позвонков относительно

стола рентгеновского аппарата. Но даже и в этих условиях оптимальные

соотношения удается создать лишь для 4—5 смежных позвонков. Изображе-

ние же выше- и нижележащих позвонков всегда искажается. Выраженность

проекционных искажений зависит от удаленности позвонков от точки цен-

трации пучка рентгеновского излучения и степени изгиба позвоночника.

Поэтому, помимо обзорных снимков позвоночника, целесообразно произ-

водить прицельные снимки одного-двух позвонков с центрацией пучка

рентгеновского излучения точно на эти позвонки (рис. 205, а, б). При

выполнении прицельных снимков ориентируются на данные, полученные

на обзорных снимках позвоночника, а также на локальную болезненность

при давлении на остистые отростки позвонков. Для уверенности'в правиль-

ности произведенного снимка перед съемкой на уровне подлежащего

детальному исследованию позвонка лейкопластырем прикрепляют к коже

вырезанную из листового свинца или просвинцованной резины метку.

Так как поверхностные ткани при изменениях положения тела заметно

смещаются, маркировка должна производиться в том положении, в котором

планируется выполнение снимка. При производстве прицельных снимков

позвонков следует применять узкий тубус или максимально диафрагмиро-

вать поле облучения.

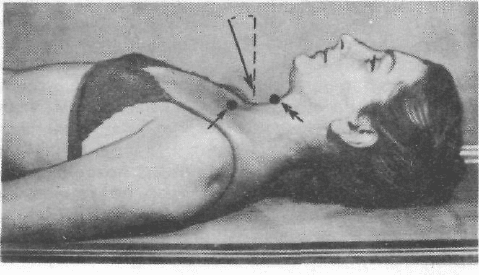

При рентгенографии в боковой проекции искажение изображения

позвоночника может быть вызвано образованием изгиба за счет его «прови-

сания». Для того чтобы избежать проекционных искажений, ориентацию

позвоночника в отношении снимочного стола выравнивают, под бок боль-

ного подкладывая небольшие ватно-марлевые подушечки, либо направляют

центральный пучок рентгеновского излучения не перпендикулярно к

пленке, а под небольшим углом (5—8°) краниально при съемке грудного

и каудально — при съемке нижнепоясничного отдела позвоночника

(рис. 206).

При патологических изгибах необходимо прибегать к прицельной

съемке исследуемых позвонков. Так, при сколиозах рентгенография

позвоночник

229

Рис. 204. Схема оптимальных

углов наклона рентгеновской

трубки при съемке различ-

ных отделов позвоночника

в прямой задней проекции.

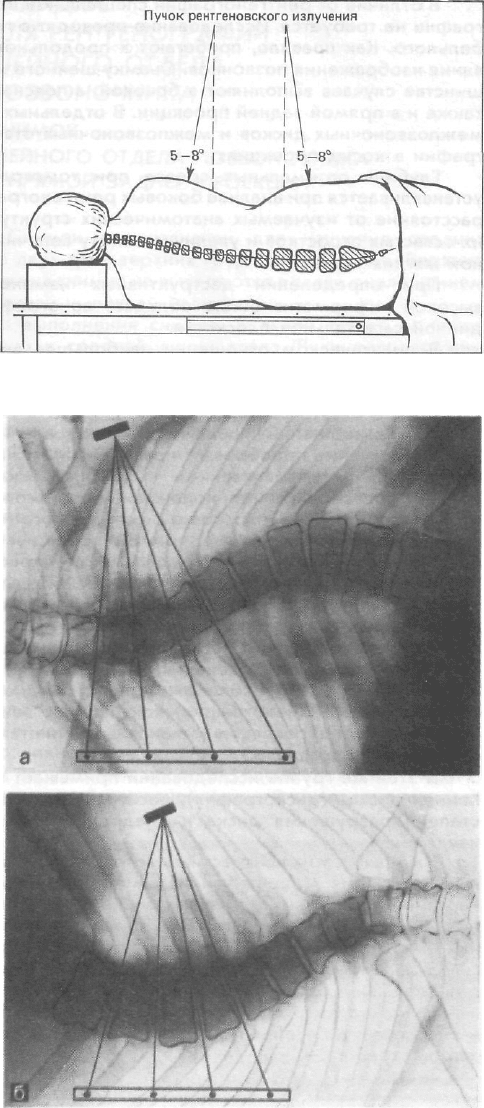

Рис. 205. Прицельные элект-

рорентгенограммы IV пояс-

ничного позвонка в прямой

(а) и боковой (б) проекциях.

Оскольчатый перелом тела по-

звонка.

230

УКЛАДКИ

должна осуществляться на том боку, куда обращено выпуклостью искривле-

ние. Но так как обычно при выраженном сколиозе образуется двойное

искривление позвоночника, из которых нижнее — компенсаторное —

обращено выпуклостью в противоположную сторону, то при исследовании

позвоночника в боковой проекции рентгенографию следует производить

отдельно верхнего и нижнего отделов на том и другом боку. На каждом из

снимков при этом возможно правильное отображение всего лишь 3—4 поз-

вонков (рис. 207, а, б).

Рентгенографию всех отделов позвоночного столба (кроме шейного)

выполняют с отсеивающей решеткой. Для правильной центрации трубки

при съемке обычно пользуются известными анатомическими ориентирами.

При этом название отдельных позвонков обозначают первой буквой латин-

ского наименования соответствующего отдела позвоночника (шейные

позвонки — С, грудные — Th, поясничные — L, крестцовые — S, копчико-

вые — Со).

I шейный позвонок (С

(

— атлант) ориентировочно находится на

уровне верхушек сосцевидных отростков.

VII шейный позвонок (Суп) имеет самый длинный остистый отросток,

который обычно отчетливо выступает кзади на боковом снимке .111 грудной

(Thin) в положении больного на спине находится на уровне яремной вырезки

рукоятки грудины. Тело Th

V

n позвонка при опущенной руке больного на

боковом снимке располагается на уровне нижнего угла лопатки; тела

Th

x

—Th

X

i позвонков — на уровне мечевидного отростка грудины. Необ-

ходимо иметь в виду, что в средней части грудного отдела позвоночника

взрослого человека остистые отростки направлены книзу и прощупываются

значительно ниже тела соответствующего позвонка. Ill поясничный позво-

нок (Lin) находится на уровне нижненаружного края реберной дуги,

IV (Liv) — соответствует по уровню наиболее высоким отделам гребешков

подвздошной кости.

Анализ структуры тел грудных позвонков на рентгенограммах, выпол-

ненных в боковой проекции, часто затруднен из-за наложения изображения

легочного рисунка. Для уменьшения этого эффекта снимки грудного отдела

позвоночного столба делают на высоте глубокого вдоха. В таких условиях

происходит разрежение легочного рисунка, и отрицательное влияние его на

изображение позвонков уменьшается. При исследовании поясничного

отдела позвоночника для уменьшения объема мягких тканей живота, соз-

дающих рассеянное излучение, прибегают к специальному поясу.

Для изучения состояния межпозвоночных дисков, выявления патоло-

гической подвижности между смежными позвонками применяют рентгено-

графию позвоночника в условиях выполнения функциональных проб. При

этом производят обычный снимок в выпрямленном положении больного

стоя или лежа и снимки при максимальном сгибании и разгибании, а также

при максимальном отклонении вправо и влево. Функциональные исследо-

вания применяют для изучения дисков наиболее подвижных отделов

позвоночника — шейного, нижнегрудного и поясничного.

Ввиду сложности анатомического строения позвоночника не все его

детали достаточно четко отображаются на снимках. Для уточнения харак-

тера и протяженности патологических изменений, выявленных в позвонках

при обычной рентгенографии, а также в тех случаях, когда клинические

данные позволяют заподозрить поражение позвонков, а на обзорных и

прицельных снимках изменений не определяется,— в этих случаях широко

применяют послойное исследование.

позвоночник

231

Рис. 206. Схеме оптимальных

углов наклона рентгеновской

трубки при съемке средне-

грудного и нижнепояснич-

ного отделов в боковой про-

екции при «провисании» по-

звоночника.

Рис. 207. Схемы оптималь-

ного положения позвоноч-

ника для прицельной рентге-

нографии верхнегрудного (а)

и нижнегрудного (б) отделов

в боковой проекции при

резко выраженном сколиозе.

232

УКЛАДКИ

В отличие от рентгенографии специальной подготовки больных к томо-

графии не требуется. Исследование проводят в горизонтальном положении

больного. Как правило, прибегают к продольному направлению размазы-

вания изображения позвонков. Съемку шейного и грудного отделов в боль-

шинстве случаев выполняют в боковой, а поясничного отдела и крестца —

также и в прямой задней проекции. В отдельных случаях при исследовании

межпозвоночных дисков и межпозвоночных отверстий прибегают к томо-

графии в косых проекциях.

Глубина оптимальных срезов при томографии в прямой проекции

устанавливается при анализе боковых рентгенограмм. При этом определяют

расстояние от изучаемых анатомических структур позвонков до верхушек

их остистых отростков и увеличивают эту величину в соответствии с толщи-

ной мягких тканей.

При определении деструктивных изменений в телах позвонков

высокой информативностью обладает зонография, произведенная в сре-

динной сагиттальной плоскости.

В практическом отношении наибольшее значение имеют срединные

сагиттальные зонограммы верхних грудных позвонков, так как снимки

этого отдела позвоночника в боковой проекции не всегда удается получить

достаточно отчетливыми.

При выполнении послойных исследований позвоночника особенно

важное значение приобретает правильность укладки больного с возможно

более полным выравниванием кривизн, а также провисаний различных

отделов позвоночника при положении больного на боку. Нужно стремиться,

чтобы фронтальная плоскость исследуемого отдела позвоночника при

производстве томограмм в прямой проекции и сагиттальная плоскость

позвонков при выполнении томограмм в боковой проекции были на всем

протяжении параллельны столу томографа. Только при этих условиях могут

быть получены сопоставимые рентгенологические изображения на разных

томографических срезах.

Рентгенологическое исследование содержимого позвоночного канала

включает контрастные методики исследования подпаутинного простран-

ства с помощью рентгеноположительных (миелография) и рентгеноотрица-

тельных (пневмомиелография) контрастных веществ, эпидурального про-

странства (эпидурография), венозных сплетений позвоночного канала

(флебоспондилография).

К этой же группе исследований примыкает и исследование межпозво-

ночных дисков (дискография), поскольку оно направлено на определение

степени разрушения диска и внедрения его элементов в позвоночный

канал.

Каждая из этих контрастных методик исследования имеет свои конкрет-

ные показания и противопоказания в зависимости от неврологической

картины заболевания и выявленных на рентгенограммах изменений позво-

ночника. Из всех контрастных методик наибольшее распространение полу-

чила методика контрастирования субарахноидального пространства газом

(воздухом или кислородом). Пневмомиелография широко применяется

для выявления опухолей спинного мозга, а также сдавлений дурального

мешка при воспалительных и Рубцовых изменениях эпидуральной клетчатки

и внедрении в позвоночный канал элементов разрушенных межпозвоноч-

ных дисков.

позвоночник

233

УКЛАДКИ

ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА

ПОЗВОНОЧНИКА

СНИМОК

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

В ПРЯМОЙ ЗАДНЕЙ ПРОЕКЦИИ

• Назначение снимка. Снимок предназначен для изучения средних

и нижних шейных, а также двух-трех верхних грудных позвонков. Верхние

два или три шейных позвонка на снимке не выявляются в связи с наложением

изображения затылочной кости и нижней челюсти.

в Укладка больного для выполнения снимка. Больной лежит на спине

симметрично по отношению к средней линии стола. Руки расположены

вдоль туловища. Голова несколько откинута назад. Срединная плоскость

головы перпендикулярна плоскости стола. Кассета размером 18Х 24 см

располагается в кассетодержателе в продольном положении. Верхний край

ее соответствует наружному затылочному выступу. Центральный пучок

рентгеновского излучения направляют в краниальном направлении под

углом 10—15° к вертикали (в зависимости от выраженности шейного лор-

доза) на середину расстояния между верхним краем рукоятки грудины

и щитовидным хрящом (рис. 208).

• Информативность снимка. Снимок дает возможность изучить тела

шейных, начиная от уровня С

ш

, а также двух-трех верхних грудных позвон-

ков, межпозвоночные диски, «боковые массы» шейных позвонков. На

снимке хорошо видны полулунные отростки (крючки тел) шейных позвон-

ков и образованные ими с телами вышележащих позвонков синовиальные

суставы (рис. 209). При возникновении дегенеративно-дистрофических

изменений в этих суставах (унко-вертебральный артроз) деформированные

и увеличенные полулунные отростки отклоняются кнаружи и могут травми-

ровать наружную оболочку позвоночных артерий, проходящих в попереч-

ных отростках шейных позвонков (в «боковых массах»). Нередко подобные

изменения приводят к возникновению вертебробазилярного синдрома,

связанного с динамическим нарушением кровообращения головного мозга,

главным образом в области задней черепной ямки. В некоторых случаях

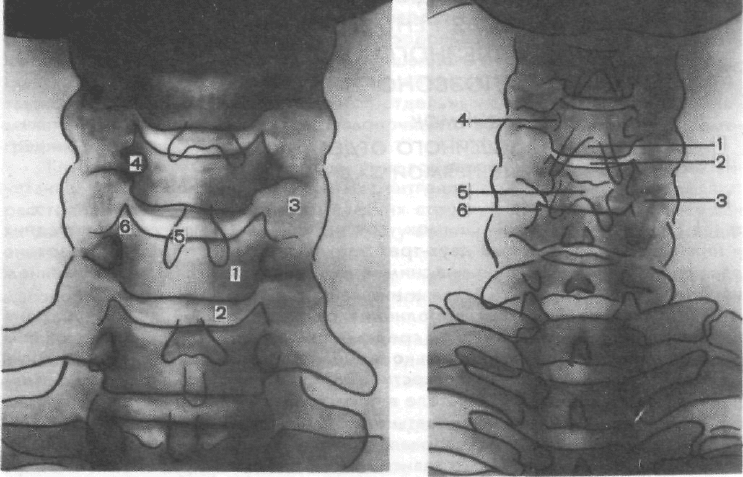

Рис. 208. Укладка для рентге-

нографии шейного отдела

позвоночника в прямой зад-

ней проекции.

Пучок излучения направлен кра-

ниально под углом 10—15° к

вертикали на середину расстоя-

ния между верхним краем руко-

ятки грудины (стрелка) и щито-

видным хрящом (двойная стрел-

ка).

234

УКЛАДКИ

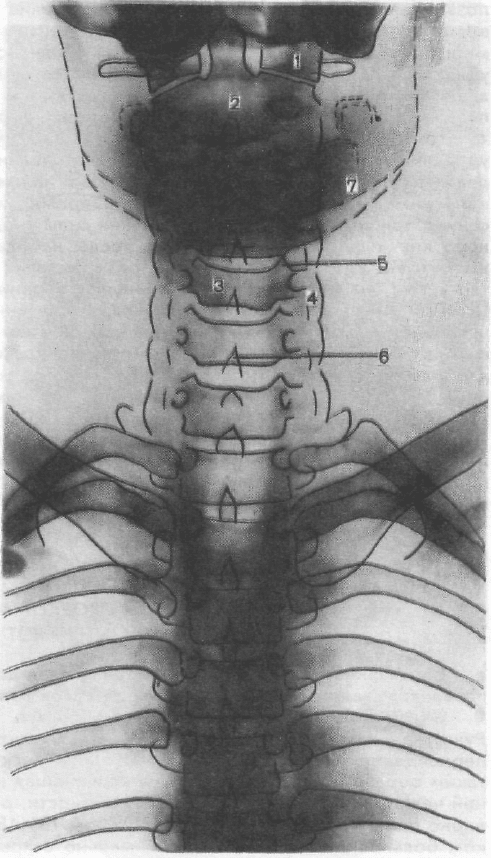

Рис. 209. Схема с рентгено-

граммы шейного отдела по-

звоночника в прямой задней

проекции, выполненной со

скосом пучка рентгеновского

излучения в краниальном на-

правлении на 15° к вертикали.

1 — тело позвонка; 2 — меж-

позвоночный диск; 3 — боковые

массы позвонков; 4 — ножка ду-

ги; 5 — остистый отросток; 6 —

полулунный отросток (крючок

тела).

Рис. 210. Схема с рентгено-

граммы шейного отдела по-

звоночника в прямой задней

проекции, выполненной при

отвесном направлении пучка

рентгеновского излучения.

Тела нижних шейных позвонков

и межпозвоночные диски не

выявляются. Обозначения те

же, что на рис. 209.

изменения при унко-вертебральном артрозе наиболее убедительно

выявляются на томограммах, произведенных во фронтальной плоскости

на глубине расположения полулунных отростков.

• Критерии правильности технических условий съемки и правильности

укладки. Наиболее частые ошибки при выполнении снимка. При симметрич-

ной укладке, правильном угле наклона трубки и правильной центрации

пучка рентгеновского излучения тела шейных и верхних грудных позвонков

и межпозвоночные диски изображаются на снимке раздельно, не наклады-

ваясь друг на друга. При неправильном выборе угла наклона трубки

(недостаточном или чрезмерном), а также в тех случаях, когда -снимок

произведен пучком излучения, направленным отвесно, изображения тел

нижних шейных и верхних грудных позвонков проекционно накладываются

друг на друга, площадки тел этих позвонков и межпозвоночное диски на

снимке неразличимы. *

rf

Видны лишь дуги позвонков, которые иногда ошибочно принимают за

изображение тел этих позвонков (рис. 210).

позвоночник

235

СНИМОК

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ

С ПОДВИЖНОЙ ЧЕЛЮСТЬЮ

• Назначение снимка. Снимок шейных позвонков в прямой проекции с

подвижной челюстью широко используют для получения одномоментного

изображения всех шейных позвонков. При движении — медленном откры-

вании и закрывании рта — изображение нижней челюсти размазывается

и не мешает выявлению на снимке верхних шейных позвонков.

Рис. 211. Схема с рентгено-

граммы шейного отдела по-

звоночника в прямой задней

проекции, выполненной с

подвижной челюстью.

1 — боковая масса атланта; 2—

тело 11 шейного позвонка;

3— тело V шейного позвонка;

4— боковые массы позвонков;

5— полулунный отросток (крю-

чок тела); 6—г-остистый отрос-

ток; 7— размазанное изобра-

жение нижней челюсти.