Кишковский А.Н., Тютин Л.А., Есиновская Г.Н. Атлас укладок при рентгенологических исследованиях

Подождите немного. Документ загружается.

166

УКЛАДКИ

ПОСЛОЙНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

(ТОМОГРАФИЯ) ЧЕРЕПА

Послойная рентгенография является высокоинформативной дополни-

тельной методикой исследования черепа. Обычно ее применяют при изуче-

нии тех его отделов, состояние которых из-за суммации изображения раз-

личных анатомических структур при обзорной или прицельной рентгеногра-

фии изучить не удается. Это, прежде всего, — различные участки основания

черепа, стенки черепных ямок, пирамиды височных костей, придаточные

пазухи носа, турецкое седло.

Послойное исследование целесообразно применять для уточнения

характера и распространенности патологических изменений, выявленных

на обычных рентгенограммах, а также в тех случаях, когда при клиническом

обследовании выявлены признаки поражения черепа или головного мозга,

а на обзорных и прицельных снимках патологические изменения не опреде-

ляются.

Разновидностями послойного исследования являются: томография, зоно-

графия и ортопантомография. При каждом из этих исследований рентгенов-

ская трубка и кассета (томографическая система) во время съемки син-

хронно перемещаются в противоположные стороны от центра вращения,

в плоскости которого находится исследуемый слой. Изображение его на

снимке оказывается достаточно четким, а ниже- и вышерасположенные

структуры при этом размазываются. Толщина выделяемого слоя зависит от

угла качания томографической системы.

При обычной томографии толщина исследуемого слоя чаще всего

составляет 5—10 мм.

Зонография — по существу, та же томография, но выполненная при

малом угле качания томографической системы. На зонограммах отобража-

ются детали костей в слое толщиной 2,5—3 см. Эта методика дает возмож-

ность на одном «срезе» получить изображение, например, всей пирамиды

височной кости, всей верхнечелюстной пазухи без суперпозиции теней дру-

гих, не находящихся в слое анатомических образований.

ПОСЛОЙНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Как известно, основание черепа имеет весьма сложную конфигурацию.

Для изучения расположенных здесь отдельных анатомических структур раз-

работаны различные способы томографического исследования во фронталь-

ной, сагиттальной и аксиальной проекциях, а также в других, специальных

проекциях, например томография височных костей в косой (по Шюллеру),

осевой (по Майеру) и поперечной (по Стенверсу) проекциях. Однако

достичь абсолютной симметрии изображения различных образований правой

и левой половины основания черепа при томографии в специальных, слож-

ных для выполнения, проекциях очень трудно. Вместе с тем малейшие

отклонения в укладке ведут к получению несопоставимых между собой

томограмм, что приводит к значительным, а иногда и непреодолимым, труд-

ностям в их расшифровке. Поэтому в практической работе томографию

черепа осуществляют чаще всего в прямой проекции с одномоментным

отображением симметричных участков с обеих сторон, а также в боковой

проекции на равных глубинах справа и слева.

ГОЛОВА

167

ТОМОГРАФИЯ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

И ПИРАМИД ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ

• Назначение исследования — выявление патологических изменений дна

задней черепной ямки и пирамид височных костей при опухолях костей

основания черепа, опухолях основания мозга, в том числе расположенных

в области мостомозжечкового угла, а также при продолженном росте опу-

холей смежных образований и метастазах. Кроме того, исследование приме-

няется для диагностики переломов задней черепной ямки и поперечных

переломов пирамид.

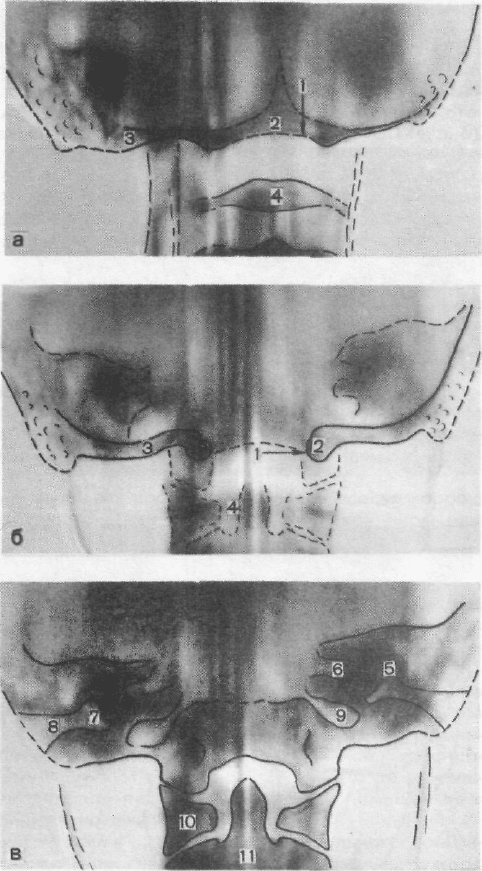

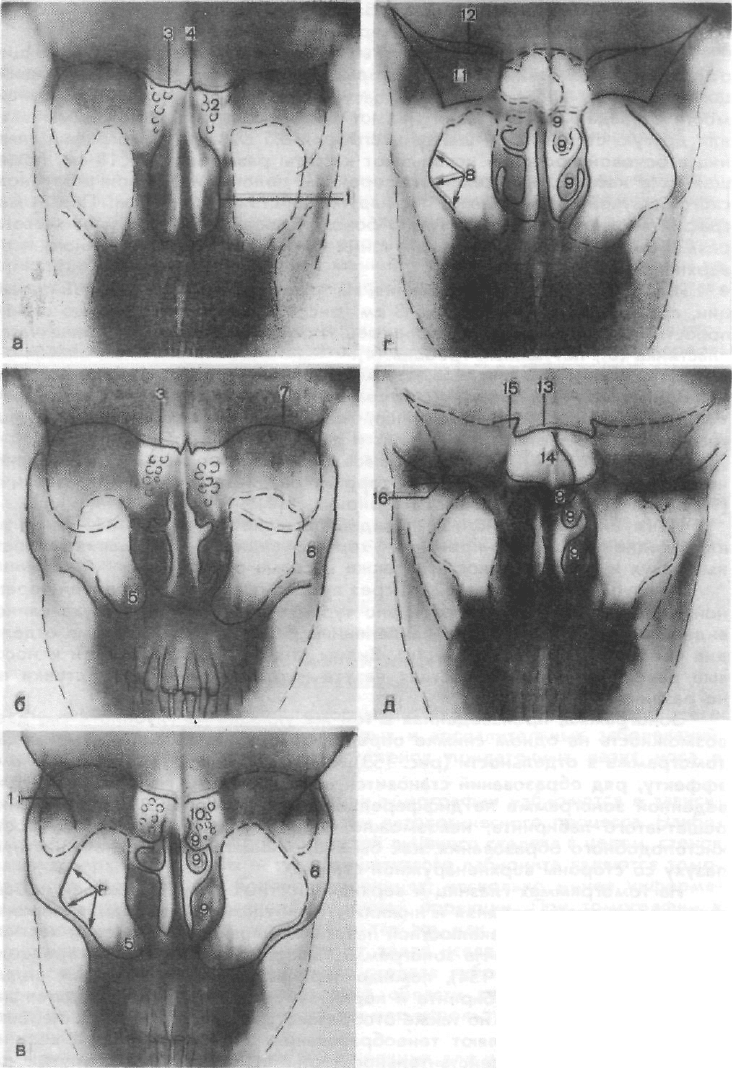

Рис. 144. Схемы с томограмм

задней черепной ямки, про-

изведенных в заднем обзор-

ном положении головы на

глубинах 6 см (а), 7 см (6) и

8 см (в) от стола томографе.

1— край большого затылочного

отверстия; 2— костный валик,

окружающий большое затылоч-

ное отверстие; 3— затылочная

чешуя; 4— задняя дуга I шей-

ного позвонка; 5— пирамида;

6— внутренний слуховой про-

ход; 7— барабанная полость;

8— наружный слуховой проход;

9— яремное отверстие; 10—

боковые массы I шейного по-

звонка; 11— II шейный позво-

нок.

168

УКЛАДКИ

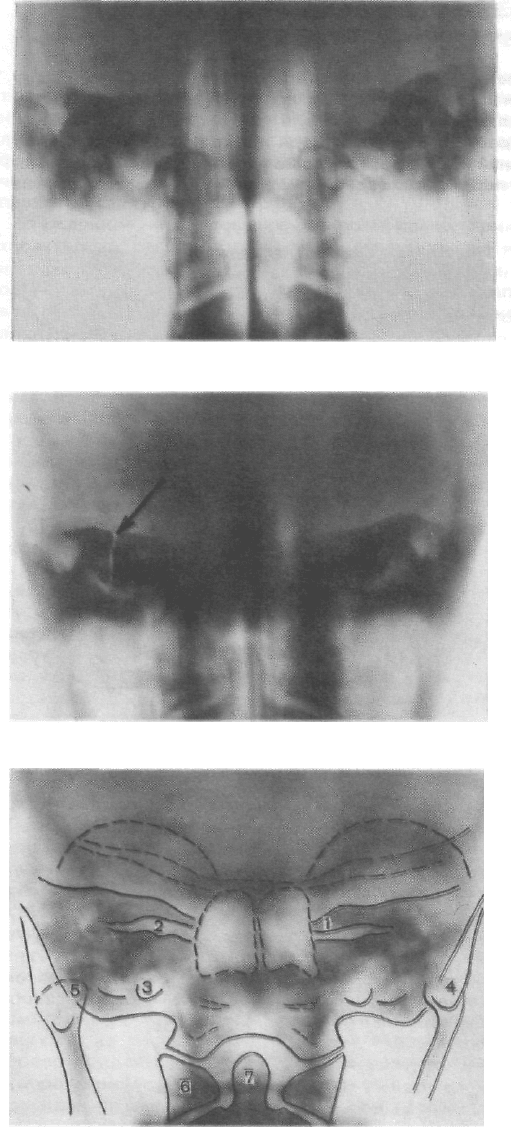

Рис. 145. Томограмма пира-

мид височных 'костей в зад-

ней обзорной проекции.

Невринома слухового нерва.

Внутренний слуховой проход

слева резко расширен.

Рис. 146. Томограмма пира-

мид височных костей в зад-

ней обзорной проекции.

Поперечный перелом правой

пирамиды (стрелка).

Рис. 147. Схема с зонограммы

пирамид височных костей,

произведенной в задней об-

зорной проекции на глубине

наружных слуховых отверс-

тий.

3— верхушка пирамиды; 2—

внутренний слуховой проход;

3— яремное отверстие; 4— сос-

цевидный отросток; 5— головка

нижней челюсти; 6— боковые

массы I шейного позвонка;

7— 11 шейный позвонок.

ГОЛОВА

169

• Методика исследования. Больной лежит на столе томографа на спине.

Подбородок слегка прижат к груди. Срединная сагиттальная плоскость

строго перпендикулярна плоскости стола. Малейшее отклонение головы в

сторону недопустимо.

Для отображения краев большого затылочного отверстия и прилежащих

отделов затылочной чешуи выполняют томограммы на глубине 6—7 см от

стола томографа. В случаях необходимости произвести томографию только

пирамид височных костей основной томографический «срез» производят

на глубине наружных слуховых отверстий. Обычно его дополняют еще

двумя «срезами» — на 0,5 см кпереди и кзади от основного. При средних

размерах головы эти три «среза», как правило, находятся на глубине 7,5, 8 и

8,5 см от стола томографа. Используют кассету размером 18X24 см, распо-

лагая ее в кассетодержателе в поперечном положении.

При зонографии височных костей выполняют всего один снимок на глу-

бине 8 см от стола томографа.

• Информативность исследования. На томограммах задней черепной ямки

хорошо видны края большого затылочного отверстия, костный валик, кото-

рый его окружает, и прилежащие отделы затылочной чешуи (рис. 144, а, б).

Четко выявляется задняя дуга I шейного позвонка. На томограмме, произве-

денной на глубине наружного слухового отверстия (рис. 144, в), четко видны

пирамиды височных костей, их верхние края, верхушки и внутренние слухо-

вые проходы. Видны также стенки наружных слуховых проходов и барабан-

ные полости. Иногда видны улитки. Непосредственно под тенью пирамид

определяются яремные отверстия. На этих томограммах отчетливо выделя-

ются деструктивные изменения пирамид при опухолях и поперечные пере-

ломы (рис. 145, 146). На этих же срезах видно изображение верхних шейных

позвонков — боковые массы I шейного позвонка, тело и зубовидный отрос-

ток 11 шейного позвонка, верхний и нижний суставы головы. Необходимо

иметь в виду, что нередко наблюдается асимметрия развития черепа. При

этом одна из пирамид находится немного кзади, а другая — кпереди. Поэто-

му не всегда на одной и той же томограмме одинаково четко отображается

структура обеих пирамид. В таких случаях приходится сравнивать изображе-

ния правой и левой пирамиды на двух томограммах, произведенных с интер-

валом в 0,5 или 1 см. .

На зонограмме пирамид височных костей практически всегда хорошо

видны все анатомические структуры как правой, так и левой пирамиды

(рис. 147).

ТОМОГРАФИЯ ТУРЕЦКОГО СЕДЛА

• Назначение исследования. Томографию турецкого седла применяют при

подозрении на опухоль гипофиза или гипофизарной области с целью изуче-

ния состояния дна турецкого седла, тела и пазухи клиновидной кости, перед-

них наклонных отростков.

• Методика исследования. Томографию турецкого седла производят в

прямой и боковой проекциях. Томографию в боковой проекции выполняют в

той же укладке, что и снимок черепа в боковой проекции. При этом основной

томографический срез соответствует срединной сагиттальной плоскости

головы, а два других среза находятся от него на расстоянии 0,5 см в ту или

другую сторону. Используют кассету размером 13X18 см, помещая ее в

кассетодержателе в поперечном положении.

При томографии турецкого седла в прямой проекции больного уклады-

вают на живот. Голова прилежит к плоскости стола лбом и кончиком носа.

170

УКЛАДКИ

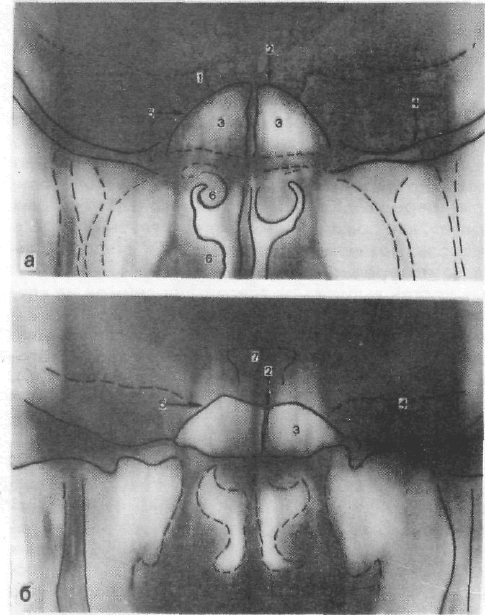

Рис. 148. Схемы с нормаль-

ных томограмм турецкого

седла, выполненных вносо-

лобной проекции на глубине

7,5 см (а) и 8,5 см (б) от стола

томографа.

1— передний наклоненный

отросток; 2— дно турецкого

седла; 3—клиновидная пазуха;

4— дно средней черепной ямки;

5— боковая поверхность тела

клиновидной кости; 6— носо-

вые раковины; 7— спинка седла.

Срединная сагиттальная плоскость головы строго перпендикулярна плос-

кости стола. Кассету размером 18X24 см помещают в кассетодержателе

в поперечном положении. Томографию осуществляют на глубине от 7 до

8,5 см от плоскости, стола с шагом томографии 0,5 см.

• Информативность исследования. На томограммах турецкого седла в пря-

мой проекции отчетливо видны передние наклоненные отростки, дно седла,

тело клиновидной кости, ее пазуха и спинка седла, а также боковые отделы

средней черепной ямки (рис. 148, а, 6).

При опухоли гипофиза в зависимости от направления ее роста изменя-

ется конфигурация турецкого седла и тела клиновидной кости. При направ-

лении роста опухоли вниз дно турецкого седла прогибается книзу, высота

турецкого седла увеличивается, а клиновидной пазухи — уменьшается

(рис. 149). При росте опухоли в боковом направлении нарушается симмет-

ричность изображения тела клиновидной кости: один из углов фигуры тра-

пециевидной формы, образованной телом клиновидной кости, как бы «ска-

шивается» (рис. 150).

На томограммах в боковой проекции турецкое седло имеет вид, очень

сходный с изображением его на боковых рентгенограммах. Если срез про-

шел точно по срединной сагиттальной плоскости, изображение передних

наклоненных отростков почти полностью исчезает. Четко виден бугорок

турецкого седла, из-за размазывания изображения пирамид и сосцевидных

отростков на всем протяжении хорошо виден скат (рис. 151).

ГОЛОВА

171

Рис. 149. Томограмма турец-

кого седла в носолобной

проекции.

Аденома гипофиза с преиму-

щественным ростом опухоли

вниз. Дно турецкого седла

разрушено, опухоль проросла

в клиновидную пазуху.

Рис. 150. Томограмма турец-

кого седла в носолобной про-

екции.

Аденома гипофиза с боковым

направлением роста опухоли.

Асимметрия («скошенность»)

дна турецкого седла.

Рис. 151. Схема с томограм-

мы турецкого седла в сре-

динной сагиттальной плос-

кости.

1— бугорок седла; 2— дно сед-

ла; 3 — клиновидная пазуха;

4— спинка седла; 5— скат; 6—

передний наклоненный отрос-

ток.

172

УКЛАДКИ

ТОМОГРАФИЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

« Назначение исследования. Томографию передней черепной ямки при-

меняют с целью диагностики опухолей глазницы, распространяющихся в

полость черепа; опухолей, исходящих из оболочек мозга, покрывающих

малое и большое крыло клиновидной кости, решетчатую пластинку и бу-

горок седла, а также для определения перелома костей передней че-

репной ямки.

* Методика исследования. Томограммы передней черепной ямки вы-

полняют в прямой и боковой проекциях. При томографии в прямой проек-

ции больного укладывают так же, как для рентгенографии в носолобной

проекции. Используют кассету размером 18X24 см, помещая ее в кассето-

держателе в поперечном положении. Томографию производят на

глубине от 3 до 6 см от стола томографа. Шаг томографии обычно состав-

ляет 1 см.

Томограммы передней черепной ямки в боковой проекции выполняют

в том же положении больного, что и боковые рентгенограммы черепа.

Пучок рентгеновского излучения центрируют на наружный край глазни-

цы. Кассету размером 13X18 или 18X24 см располагают в кассетодержа-

теле в поперечном положении. Выделяют срединный сагиттальный срез

и срезы, отстоящие от него в ту или иную сторону на 1, 2, 3 и более см в

зависимости от задач исследования. Томографию следует производить на

одинаковых глубинах с обеих сторон для сравнения.

# Информативность исследования. На томограммах передней черепной

ямки отображаются глазничные части лобной кости, решетчатая пластин-

ка, петушиный гребень, малые крылья клиновидной кости, передние накло-

ненные отростки.

ПОСЛОЙНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

ТОМОГРАФИЯ И ЗОНОГРАФИЯ

ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

• Назначение исследования. Томографию лицевого скелета чаще всего

производят для диагностики опухолевых и воспалительных заболеваний,

а также повреждений костей лица, стенок придаточных пазух носа и

глазниц.

• Методика исследования. Проекции томографии избираются в зависи-

мости от предполагаемой локализации патологического процесса. Наибо-

лее информативными для оценки костей лицевого скелета в целом, стенок

глазниц, верхнечелюстных пазух и решетчатого лабиринта являются томо-

граммы в носолобной и боковой проекциях; несколько менее информа-

тивны томограммы в носоподбородочной проекции. При томографии в

этих проекциях больного укладывают так же, как для выполнения обыч-

ных рентгенограмм. В зависимости от задач исследования может произ-

водиться томография всего лицевого скелета либо какой-либо его части,

например только глазниц или только области верхнечелюстных пазух.

При этом соответственно меняются размер используемых кассет и центра-

ция пучка излучения.

При томографии в носолобной проекции для исследования придаточ-

ных пазух носа, полости носа и глазниц используют срезы на глубине 3,

4, 5, 6 и 7 см от стола томографа. На этих томограммах последовательно

отображаются стенки указанных полостей на разных глубинах и одно-

временно образования передней черепной ямки.

При томографии верхнечелюстных пазух и глазниц в боковой проекции

основным срезом является тот, который проходит через середину глазни-

цы и середину верхнечелюстной пазухи. Помимо этого среза в зависи-

мости от задач исследования делают дополнительные томограммы в ту

или другую сторону при шаге томографии 0,5 см. При томографии глаз-

ниц в боковой проекции используют кассеты размером 13X18 см, поме-

щая их в кассетодержателе в поперечном положении. Пучок рентгенов-

ского излучения направляют на наружную стенку глазницы. При томо-

графии верхнечелюстной пазухи в боковой проекции используют кассеты

размером 18X24 см, а пучок излучения направляют соответственно центру

верхнечелюстной пазухи.

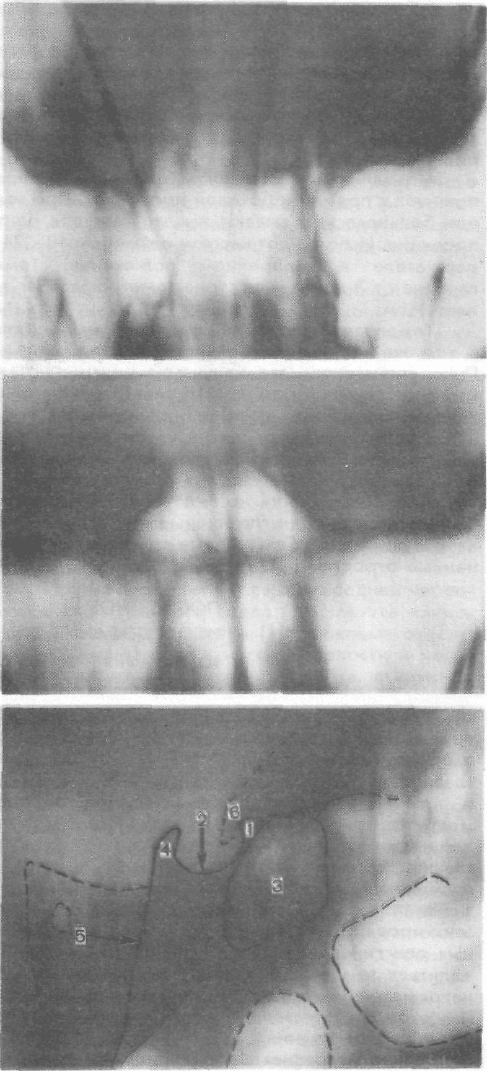

• Информативность исследования. На томограммах в носолобной проек-

ции, произведенных на глубине 3 см (рис. 152, а), видны боковые стенки

полости носа (1)г передние ячейки решетчатого лабиринта (2), решетчатая

пластинка (3), петушиный гребень (4).

На глубине 4 см (рис. 152, б) выявляются альвеолярные бухты верхне-

челюстных пазух (5). Видны структура скуловых костей и их лобных отрост-

ков, образующих наружные стенки глазниц (6), передний отдел крыши

глазницы (7), решетчатый лабиринт и решетчатая пластинка.

На глубине 5 см (рис. 152, в) на всем протяжении видны стенки верхне-

челюстных пазух (8). Начинают хорошо различаться носовые раковины

(9), задние ячейки решетчатого лабиринта (10).

На глубине 6 см (рис. 152, г) видны большие (11) и малые (12) крылья

клиновидной кости. По-прежнему хорошо видны стенки верхнечелюст-

ных пазух и носовой полости, а также носовые раковины.

На глубине 7 см (рис. 152, д) срез проходит через дно средней череп-

ной ямки. Четко определяются дно турецкого седла (13), пазуха клино-

видной кости (14), передние наклоненные отростки (15), боковые отделы

дна средней черепной ямки (16). Видны стенки носовой полости и носо-

вые раковины. Верхнечелюстная пазуха находится вне среза, стенки ее

не различимы.

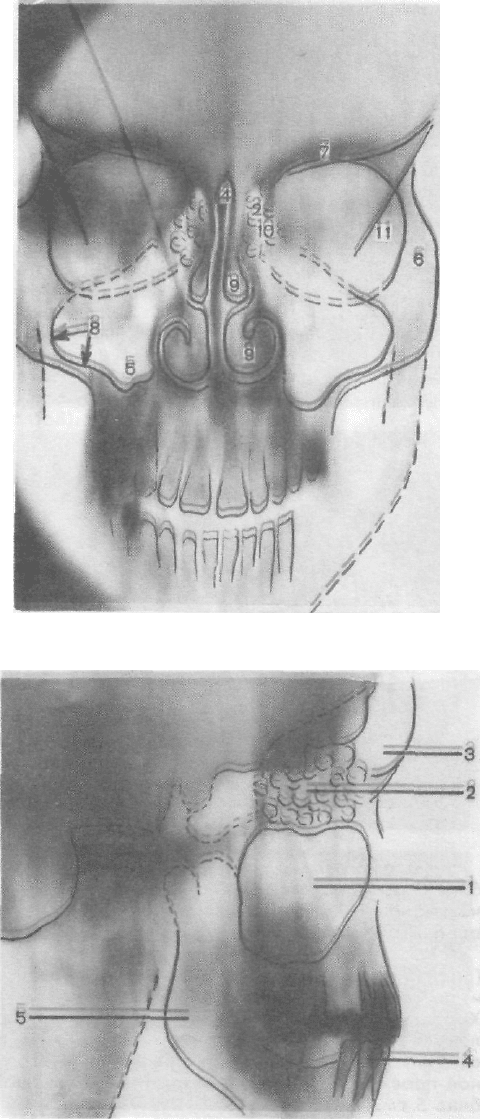

Зонограмма, произведенная в той же укладке на глубине 4 см, дает

возможность на одном снимке определить больше деталей, чем каждая

томограмма в отдельности (рис. 153). Однако, благодаря суммационному

эффекту, ряд образований становится неразличимым. Например, на при-

веденной зонограмме не дифференцируются передние и задние ячейки

решетчатого лабиринта; невозможно определить исходное место роста

кистоподобного образования, как бы внедряющегося в верхнечелюстную

пазуху со стороны верхненаружной стенки.

На томограммах глазниц и верхнечелюстных пазух в боковой проек-

ции хорошо видны верхняя и нижняя стенки глазницы, передняя, верхняя

и нижняя стенки верхнечелюстной пазухи, крыловидный отросток, костное

небо, свод носоглотки. На зонограмме, выполненной в этой же проекции

на глубине 4 см (рис. 154), помимо перечисленных образований, видны

ячейки решетчатого лабиринта и корни зубов, которые не находятся не-

посредственно в срезе, но также отображаются в «толстом слое». Необыч-

ную картину представляют тенеобразования, видимые на фоне верхне-

челюстной пазухи. В действительности они не локализуются внутри па-

зухи, а представляют собой попавший в «толстый слой» участок тела ску-

ловой кости.

174

УКЛАДКИ

Рис. 152. Схемы с томограмм

лицевого скелета, придаточ-

ных пазух носа и передней

черепной ямки, произведен-

ных в носолобной проекции

на глубинах 3 см (а), 4 см (б),

5 см (в), 6 см (г) и 7 см (д) от

стола томографа.

Объяснения в тексте.

ГОЛОВА

175

Рис. 153. Схема с зонограммы

лицевого скелета, произве-

денной в носолобной проек-

ции на глубине 4 см от стола

томографа.

Обозначения те же, что на

рис. 152.

Рис. 154. Схема с зонограммы

лицевого скелета, произве-

денной в боковой проекции

на глубине 4 см от стола

томографа.

1— верхнечелюстная Пазуха;

2— ячейки решетчатого лаби-

ринта; 3— лобная пазухе; 4—

передние зубы нижней челюсти;

5— угол нижней челюсти.