Кишковский А.Н., Тютин Л.А., Есиновская Г.Н. Атлас укладок при рентгенологических исследованиях

Подождите немного. Документ загружается.

УКЛАДКИ

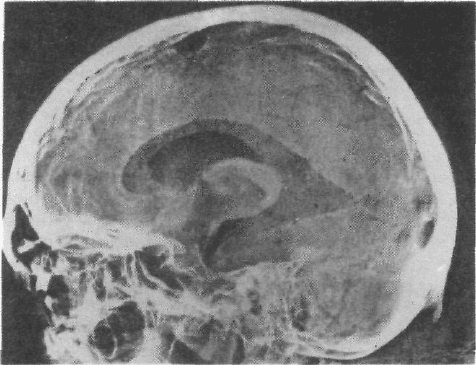

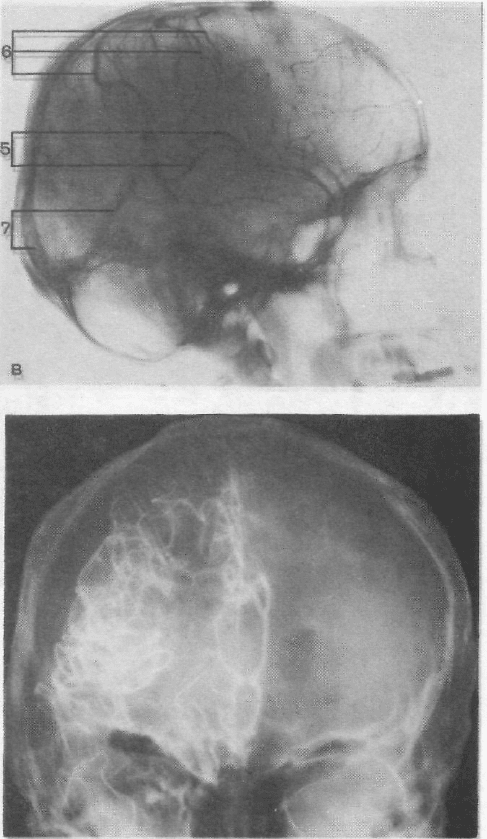

Рис. 168. Электрорентгено-

вентрикулограмма, выпол-

ненная в боковой проекции.

Фрезевое отверстие в верхнем

отделе теменной кости. Газом

контрастированы все отделы

системы желудочков головного

мозга.

системы желудочков головного мозга, когда при люмбальном способе

введения газа желудочки не заполняются.

• Методика исследования. Накладывают фрезевое отверстие соответ-

ственно переднему или заднему рогу бокового желудочка, через кото-

рое производят пункцию желудочка. Извлекают небольшое количество

спинномозговой жидкости и вводят газ. Больного перевозят на каталке

из операционной в рентгенологический кабинет, укладывают на снимочный

стол и производят снимки по той же методике, что и при пневмоэнце-

фалографии.

• Информативность исследования такая же, как при субокципитальной

пневмоэнцефалографии. Хорошо видны все отделы системы желудочков

(рис. 168). При окклюзиях желудочковой системы вентрикулография

является единственным способом, позволяющим контрастировать желу-

дочки.

ПНЕВМОЭНЦЕФАЛОЦИСТЕРНОГРАФИЯ

« Назначение исследования. Исследование производят с целью опре-

деления степени роста опухоли гипофиза вверх.

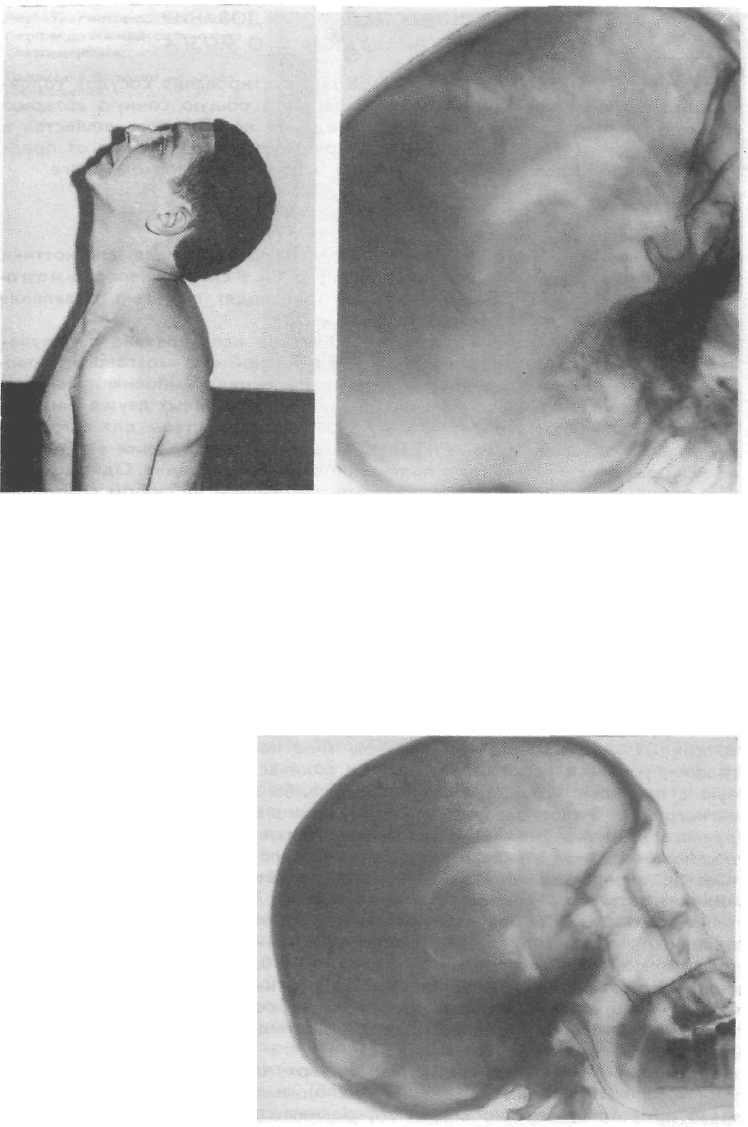

• Методика исследования. Больного усаживают у стойки с отсеивающей

решеткой или за экраном аппарата с таким расчетом, чтобы в процессе

введения газа можно было произвести боковой снимок черепа. Голову

больного максимально запрокидывают назад (рис. 169). Производят люм-

бальную пункцию, вводят 15—20 мл воздуха и сразу же делают снимок

в этом же положении головы.

О Информативность исследования. При откинутой назад голове основ-

ная часть вводимого газа распределяется по основанию мозга и заполняет

цистерны, расположенные над входом в турецкое седло. В норме газ

виден непосредственно над диафрагмой седла (рис. 170). При опухолях

гипофиза в случаях распространения их кверху околоселлярные цистерны

сдавливаются и смещаются вверх, нижний контур заполненных газом цис-

терн окаймляет верхний полюс опухоли (рис. 171).

ГОЛОВА

Рис. 169. Положение больно-

го у стойки рентгеновского

аппарата во время введения

газа и съемки контрастиро-

ванных супраселлярных цис-

терн.

Рис. 170. Пневмоэнцефало-

цистернограмма в норме,

выполненная в положении

больного, представленном на

рис. 169.

Рис. 171. Пневмоэнцефало-

цистернограмма при опухоли

гипофиза.

Супраселлярные цистерны сме-

щены кверху и сдавлены. Газ

в цистернах очерчивает верхний

полюс опухоли.

188

УКЛАДКИ

КОНТРАСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Существуют два основных способа контрастирования сосудов голов-

ного мозга: введение контрастного вещества в общую сонную артерию

или внутреннюю сонную артерию и введение контрастного вещества в

позвоночную артерию. Выбор контрастируемого сосуда зависит от пред-

полагаемой топографии патологического процесса в головном мозге.

КАРОТИДНАЯ АНГИОГРАФИЯ

# Назначение исследования. Исследование показано для диагностики

заболеваний сосудов головного мозга и опухолей. В случаях черепно-мозго-

вой травмы каротидную ангиографию производят с целью выявления

оболочечных и внутримозговых гематом.

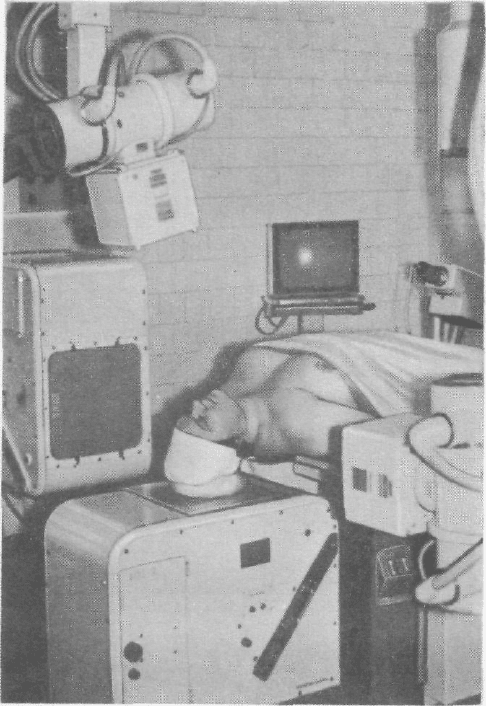

# Методика исследования. Ангиографическое исследование с получе-

нием серийных снимков артериальной и венозной фаз мозгового крово-

тока в двух взаимно перпендикулярных проекциях выполняют на спе-

циальных рентгенодиагностических аппаратах, снабженных двумя синхрон-

но работающими рентгеновскими трубками и устройством для автомати-

ческой смены кассет (рис. 172). При серийной ангиографии за 8—10 с

производят по 3—6 снимков в прямой и боковой проекциях. Одномомент-

ные единичные ангиограммы могут быть выполнены на любом современ-

ном рентгенодиагностическом аппарате. Однако в таких случаях для полу-

чения двух снимков во взаимно перпендикулярных проекциях необхо-

димо после соответствующих укладок больного 2 раза вводить контраст-

ное вещество в сонную артерию. На этих двух снимках фиксируется толь-

ко артериальная фаза кровотока.

Перед началом исследования после соответствующей премедикации

больного укладывают на спину, срединную сагиттальную плоскость голо-

вы устанавливают строго перпендикулярно снимочному столу, подборо-

док слегка подтягивают к груди. Рентгеновскую трубку наклоняют в

каудальном направлении на 10—15

е

, пучок рентгеновского излучения

центрируют на область переносья. Производят пункцию общей сонной

артерии. Подогретое до температуры тела контрастное вещество (уро-

графин, уротраст, верографин, гипак) в количестве 8—10 мл вводят вруч-

ную с помощью шприца типа «Рекорд» либо специального шприца для

ангиографии. Использование автоматического шприца предпочтительнее

ручного введения, так как обеспечивает заданное время введения конт-

растного вещества и включения рентгеновского аппарата, а также исклю-

чает дополнительное облучение хирурга во время съемки. Время введе-

ния контрастного вещества обычно составляет 2—2,5 с.

Ангиограммы в боковой проекции при отсутствии сериографа вы-

полняют в положении больного на спине горизонтально направленным

пучком излучения, который центрируют на область проекции турецкого

седла. Кассету при этом устанавливают вертикально. Для получения на

снимке изображения крупных артериальных сосудов съемку выполняют

в момент окончания введения контрастного вещества. Выдержка при этом

должна быть максимально короткой.

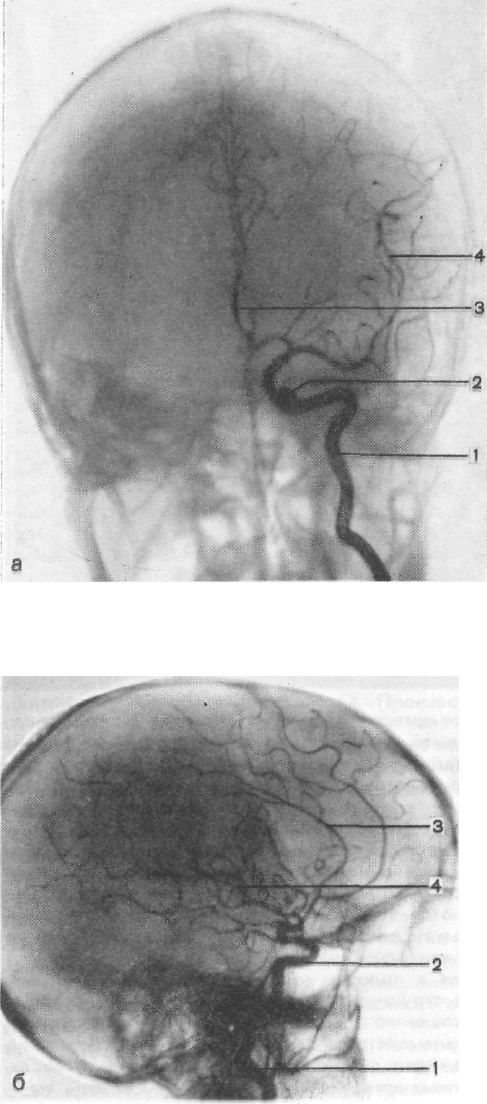

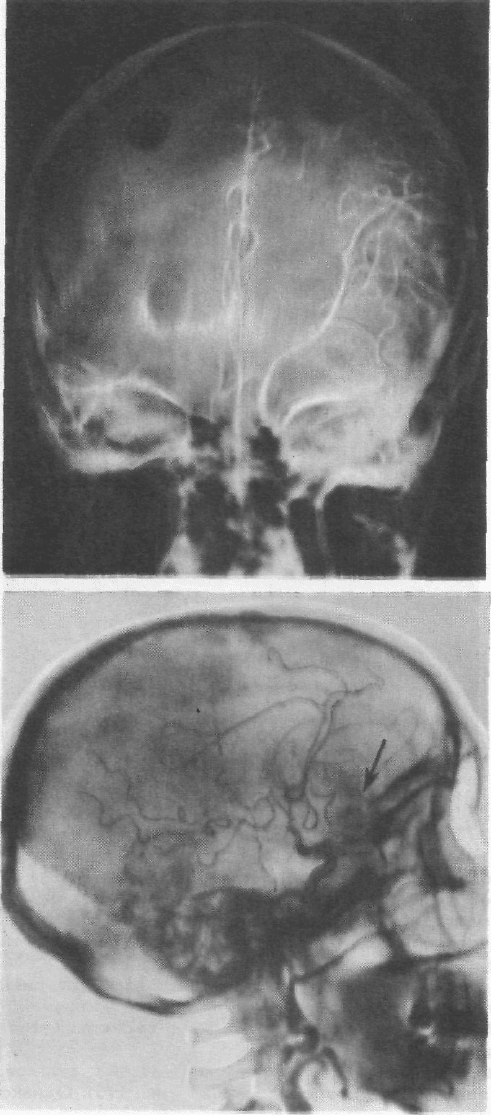

# Информативность исследования. На каротидных ангиограммах в пря-

мой и боковой проекциях (рис. 173, а, б), выполненных в артериальной

фазе кровотока, хорошо видны внутренняя сонная артерия, ее сифон,

ГОЛОВА

Рис. 172. Рентгеновская аппа-

ратуре для ангиографии го-

ловного мозга.

Положение больного во время

исследования.

передняя и средняя мозговые артерии. Передняя мозговая артерия выяв-

ляется на ангиограмме в прямой проекции строго по средней линии; на

ангиограмме в боковой проекции видна ее дуга, вначале направляющаяся

вперед, а затем, постепенно истончаясь, распространяющаяся кзади.

Средняя мозговая артерия на ангиограмме в прямой проекции видна

латерально, непосредственно под внутренней костной пластинкой темен-

ной и височной костей. На ангиограмме в боковой проекции виден ее вее-

рообразный ход вверх с пересечением изображения ветвей передней

мозговой артерии. На ангиограммах, выполненных в венозную фазу крово-

тока (рис. 173, в), определяются поверхностные и глубокие вены голов-

ного мозга и венозные синусы. На последней серийной ангиограмме обыч-

но видна контрастированная яремная вена.

При объемных процессах в полости черепа (опухоли, кисты, гема-

томы) происходит смещение структур головного мозга, отдавливание их

в противоположную по отношению к патологическому очагу сторону.

Одновременно смещаются и магистральные сосуды — артерии и вены.

Наиболее информативной для диагностики объемных процессов яв-

ляется оценка смещения крупных артериальных сосудов и их ветвей, выяв-

190

УКЛАДКИ

Рис. 173. Каротидные ангио-

граммы в артериальной {а, 6)

и венозной (в) фазах мозго-

вого кровотока в норме.

1— внутренняя сонная артерия;

2— сифон внутренней сонной

артерии; 3— передняя мозго-

вая артерия; 4— средняя мозго-

вая артерия; 5— глубокие вены

мозга; 6— поверхностные вены

мозга; 7— венозные синусы.

ГОЛОВА

Рис. 173. Продолжение.

191

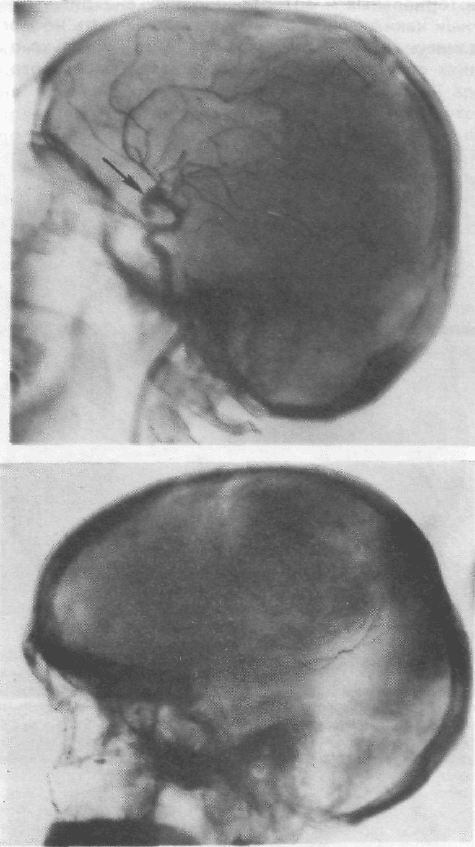

Рис. 174. Правосторонняя ка-

ротидная ангиограмма в пря-

мой проекции, выполненная

в артериальной фазе крово-

тока.

Субдуральная гематома правой

теменно-височной области. Пе-

редняя мозговая артерия сме-

щена по отношению к средин-

ной плоскости влево. Ветви

средней мозговой артерии от-

давлены от внутренней поверх-

ности теменной и височной

костей с образованием бес-

сосудистой зоны.

ляемая на ангиограммах, произведенных в артериальной фазе кровотока.

Вместе с тем при распознавании опухолей глубоких отделов мозга и

подкорковых образований существенное значение приобретает оценка

смещения глубоких вен мозга, выявляемых в венозную фазу кровотока.

Так, например, при субдуральной гематоме в теменно-височной области

типично смещение передней мозговой артерии по отношению к средин-

ной линии в противоположную сторону и отдавливание ветвей средней

мозговой артерии от внутренней поверхности костей черепа излившейся

кровью с образованием бессосудистой зоны, что хорошо видно на ангио-

грамме в прямой проекции (рис. 174).

При опухолях мозга отмечается смещение артериальных стволов,

типичное для различных локализаций новообразования (рис. 175). Однако

192 УКЛАДКИ

Рис. 175. Левосторонняя ка-

ротидная ангиограмма в пря-

мой проекции.

Опухоль левой височной доли.

Средняя мозговая артерия рез-

ко смещена вверх и медиально.

Рис. 176. Каротидная ангио-

грамма в боковой проекции.

Опухоль базального отдела пра-

вой лобной доли. Передняя

мозговая артерия приподнята и

оттеснена кзади, Над дном

передней черепной ямки видна

собственная сосудистая сеть

опухоли (стрелка).

ГОЛОВА

193

Рис, 177. Каротидная ангио-

грамма в боковой проекции.

Артериальная аневризма пе-

редней соединительной арте-

рии (стрелка).

Рис. 178. Каротидная ангио-

граммз в боковой проекции,

выполненная в артериальной

фазе кровотока.

Крупная артериовенозная анев-

ризма левой теменной доли.

Виден клубок уродливо изме-

ненных, расширенных сосудов.

Контрастное вещество, минуя

капилляры мозга, сразу же

поступает в резко расширен-

ные вены.

иногда даже при большом объеме опухоли на ангиограммах выявляются

лишь незначительные отклонения в топографии сосудов, правильно оце-

нить которые бывает очень трудно.

Ангиографическая диагностика опухолей головного мозга, помимо

смещения сосудов, основывается еще на одном важном рентгенологи-

ческом симптоме — выявлении собственной сосудистой сети опухоли

{рис. 176). Однако не каждая опухоль имеет развитую сеть сосудов, и не

всегда эта сеть выявляется достаточно отчетливо.

Ангиография является единственной методикой, позволяющей уве-

ренно диагностировать изменения сосудов головного мозга. Особенно

большое практическое значение ангиография имеет при распознавании

194

УКЛАДКИ

артериальных и артериовенозных аневризм (рис. 177, 178), которые дру-

гими какими-либо путями выявлены быть не могут. При этом на основании

данных ангиографии можно судить не только о морфологических измене-

ниях сосудов, но и об особенностях мозгового кровотока.

а

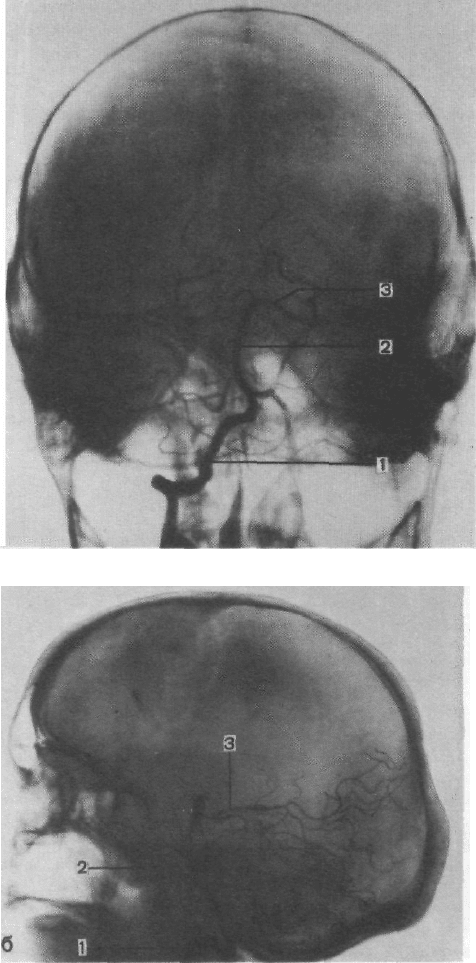

Рис. 179. Вертебральные ан-

гиограммы в прямой (а) и

боковой (6) проекциях, вы-

полненные в артериальной

фазе кровотока.

1— позвоночная артерия; 2—

базилярная артерия; 3— задние

мозговые артерии.

ГОЛОВА

195

ВЕРТЕБРАЛЬНАЯ АНГИОГРАФИЯ

• Назначение исследования. Исследование показано при подозрении

на опухоль задней черепной ямки и затылочной доли мозга.

• Методика исследования. Производят катетеризацию позвоночной ар-

терии по Сельдингеру: управляемый катетер вводят в бедренную арте-

рию и продвигают его до дуги аорты. Под контролем рентгенотеле-

визионного экрана конец катетера устанавливают в позвоночной артерии.

Голова укладывается в положение, как при каротидной ангиографии.

Рентгеновская трубка наклонена в каудальном направлении на 10—15°.

Подогретое до температуры тела контрастное вещество (8—10 мл) за

2—2,5 с вводят через катетер в артерию и делают снимки.

• Информативность исследования. На ангиограммах хорошо видны ба-

зилярная артерия, идущая вверх вдоль ската, и ее конечные ветви — пра-

вая и левая задние мозговые артерии, а также отходящие от них ветви

(рис. 179, а, 6). Патологические смещения сосудов при опухолях на верте-

бральных ангиограммах выглядят обычно менее наглядно, чем на каро-

тидных ангиограммах из-за большей вариабельности расположения вет-

вей задней мозговой артерии. Однако нередко контрастируются сосуды

самой опухоли, что сразу же облегчает диагностику. При вертебральной

ангиографии могут быть выявлены также различные аномалии сосудов

в области задней черепной ямки.

КОМПЬЮТЕРНАЯ

ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВЫ

Компьютерная томография (КТ) используется в клинической практике с 1972 г. для

диагностики заболеваний и повреждений различных органов и систем. Впервые ока была

с успехом применена для изучения тканей головного мозга.

Принципиальная новизна метода заключается в регистрации специальными полупро-

водниковыми детекторами энергии рентгеновского излучения, многократно прошедшего

через исследуемый объект из различных точек одной и той же плоскости, с последующей

обработкой полученной информации с помощью ЭВМ и воспроизведением ее в виде

изображения поперечного анатомического среза исследуемой части тела, Общий вид уста-

новки для компьютерной томографии и ее принципиальная схема изображены на рис. 180, 181.

В процессе измерения интенсивности рентгеновского излучения данные о его ослаб-

лении исследуемым объектом накапливаются в памяти ЭВМ, которая на основании вычислен-

ной плотности вещества реконструирует (воссоздает) изображение исследуемого слоя.

Поэтому КТ-изображение несет двойную информацию: помимо данных об анатомической

картине в томографическом слое, оно содержит в себе плотностную характеристику иссле-

дованного объекта, и при изучении КТ-изображения можно также ориентироваться на

объективные плотностные критерии.

Изображение томографического слоя, синтезированное ЭВМ, проецируется на теле-

экран. При этом вычисленные коэффициенты ослабления рентгеновского излучения вос-

производятся на нем в виде оттенков серого цвета (градаций серой шкалы), причем

верхняя граница шкалы ( + 1000,0 условных единиц Хаунсфилда — Н) соответствует плот-

ности компактного слоя кости, нижняя (—1000,0 Н) — ослаблению излучения в воздухе,

а плотность воды принята за 0,0 Н. Менее плотные участки изображения будут на экране

выглядеть темнее, а более плотные — соответственно светлее. Относительная «рентгенов-

ская» плотность различных тканей тела человека представлена на рис. 182.

Последние модели КТ-аппаратов позволяют получить изображение одного исследуе-

мого слоя в течение нескольких секунд (от 1 до 14 с). При этом толщина слоя выбирается

произвольно — в пределах от 1 до 10 мм. Шаг томографирования (интервал между среза-

ми) также определяется в процессе исследования. Лучевая нагрузка при КТ головного

мозга не превышает регистрируемую при обычной рентгенографии черепа. Минимальная

разрешающая способность современных КТ-установок в условиях естественной контраст-

ности составляет: пространственная — 1 мм, плотностная — 0,5%.

7"