Карнышев А.Д., Бурменко Т.Д., Иванова Е.А. Человек и собственность

Подождите немного. Документ загружается.

61

бы и небольшими денежными средствами: обрушившиеся финансо-

вые структуры, такие как МММ (Мавроди), «Властелина», «Хопер–

инвест» и другие вырастали прежде всего на непросвещенности не-

сведущих собственников.

Сегодня существует немало мошеннических «фирм», которые

также строят свою деятельность и «делают деньги» на обмане эко-

номически безграмотных обывателей. Что характерно и одновре-

менно прискорбно

, горькие уроки ничему не учат многих из «про-

фанов». Вот классический пример. «Хозяйка» «Властелины»

В.Соловьёва в 90-х годах создала финансовую пирамиду и путём

мошенничества «украла» деньги 17 тысяч вкладчиков. Освобождён-

ная из «мест не столь отдалённых» досрочно, она в начале 2000-х

годов вновь принялась за своё «ремесло»: собирала деньги с

граж-

дан под обещания через некоторое время поставить автомобили по

ценам значительно ниже рыночных. И вновь к ней потянулись неко-

торые граждане, надеясь на «халявку» (как говорят в России). И

вновь люди напоролись на шарлатанство.

Но даже если «несведущие» уходят от интриг и обмана раз-

личных аферистов и авантюристов, в силу

своей обедненной психо-

логии им редко удается рационально и выгодно вложить свои сред-

ства, спланировать продуманную стратегию увеличения собственно-

сти, расширить свои экономические возможности. И все это из-за

уже названных причин.

Естественно, подобного рода личности нередко встречаются и

в зарубежной практике. Не случайно в зарубежных книгах о богат-

стве

и бедности людей сегодня часто приводится мысль, что деньги

не всегда делают человека богатым, что есть люди, чьи большие за-

работки, а тем более разные выигрыши в лотерею, ничуть не снима-

ют возможности их банкротства. Это происходит как из-за неумения

«заставить» деньги работать на себя, так и из-за

их нерациональных

трат (39, с.147).

4. Рационалы. Эта социальная группа сегодня формирует-

ся из людей, имеющих чёткие экономические позиции и правовую

просвещенность в отношении операций с собственностью. Короче

говоря, они умело владеют, пользуются и распоряжаются своей соб-

ственностью. Такая категория людей в последнее время часто по-

полнялась индивидами, пришедшими в малый бизнес

от безысход-

ности, но сумевшими проявить себя «в деле». Их основная мотива-

ция это слияние прагматических мотивов, мотивов самоутвержде-

ния по отношению к собственности, и, отчасти, предприниматель-

ских установок. Они могут объективно и беспристрастно судить о

62

своих возможностях в увеличении богатства, отличаются здравым и

экономным подходом к использованию заработанных средств, уме-

ют продумывать свои перспективы. Вместе с тем «рационал» - это

человек среднего достатка, поскольку он не подготовлен (или чаще

нравственно не приемлет) использовать «захватнические» формы

получения собственности. Российский «рационал» в годы «прихва-

тизации» чаще всего работал в

интеллектуальной сфере (инженер

или руководитель низкого и среднего ранга на производстве, учи-

тель, преподаватель и другие работники бюджетных организаций) и

был отдален от реальных возможностей обогатиться. Сегодня у ра-

ционала есть свой дом (квартира), дача (приусадебный участок),

машина и некоторые средства улучшения своего быта и досуга. В

силу нечетко сформировавшегося

положения между богатством и

бедностью, он не может щегольнуть своей благотворительностью и

щедротой в широких масштабах. Но всё же, к чести немалого коли-

чества людей из данной категории, помогать тем, кто поистине ну-

ждается, они считают своим нравственным долгом и осуществляют

это в возможных масштабах.

Несомненно и то, что в помощи

со стороны государства нуж-

даются и сами рационалы. Важно обеспечить для них налоговые

льготы, инвестиции, сокращение некоторых других обязательных

выплат, которые помогут им «встать» по-настоящему «на ноги».

Еще Ш. Монтескье говорил по этому поводу: «Нет большей беды,

если некоторые граждане платят меньше, чем следует: их благосос-

тояние всегда обращается

на пользу обществу. Если государство со-

размеряет свое богатство с богатством отдельных лиц, то с обогаще-

нием последних увеличится вскоре и его богатство. Здесь все сво-

дится к вопросу времени: начнет ли государство обогащать себя по-

средством разорения своих подданных или оно подождет, пока дос-

тигшие материального благосостояния подданные обогатят его

?

Станет ли оно пользоваться выгодами первого или второго способа

обогащения? Начнет ли оно с богатства или кончит богатством?»

[53, с. 340-341].

Кстати сказать, во многих истинно богатых государствах пра-

вительства стремятся всячески обеспечивать условия, которые при-

водят к увеличению материального благосостояния собственников

такого рода. Богатый гражданин – означает богатое государство –

только так можно

достичь всеобщего благосостояния.

Немалое количество рационалов пусть и постепенно, но уве-

ренно делают шаги по пути созидающих собственников, т.е. дело-

вых людей, сутью деятельности которых является использование

63

своих капиталов не только ради личного обогащения, но и для про-

гресса отечественной экономики.

5. Филантропы (меценаты) – это личности, отличаю-

щиеся здоровым отношением к собственности, а также к средствам

и способам ее увеличения и считающие, что накапливаемая собст-

венность кроме личной выгоды должна приносить пользу окружаю-

щим людям. Именно филантропы

становятся той основной базой, на

фундаменте которой формируется созидающий собственник России.

Они движимы прежде всего не только предпринимательскими моти-

вами, но и мотивами самоотдачи и самоутверждения посредством

роста своего благосостояния. Самооценка, достоинство таких людей

растут не только и даже не столько от сознания увеличивающейся

собственности, сколько от возможности оказывать посредством ее

поддержку тем, кто нуждается в помощи, кто будет расти и прояв-

лять таланты в результате меценатской заботы. Меценатство, так же

как и «скряжничество» - это не общественное, а личностное качест-

во.

Исторические факты демонстрируют наличие в России значитель-

ного количества собственников - меценатов. Меценатами были из-

вестные предпринимательские семьи

Морозовых, Прохоровых, Гуч-

ковых, Рябушинских, Хлудовых и других, чьи имена сегодня вы-

плывают из истории России. По воспоминаниям современников, это

были люди с высокой гордостью, с развитым самоуважением, не

уничижающим достоинства других, стремящиеся, чтобы их собст-

венность обеспечивала не только свои собственные нужды, но и

благо других. Строительство учебных заведений, церквей

и при-

ютов, больниц и театров, помощь «сирым» и «убогим» были естест-

венным проявлением их личностных свойств. Эти имена были из-

вестны даже за пределами России. Заглядывая в историю, Р. Андер-

сен и П. Шихирев в своей книге рассматривают «перекличку», со-

звучие протестантской трудовой этики американских деловых лю-

дей и

русских купцов – представителей старообрядчества. Они при-

водят немало близких норм и принципов их предпринимательской

морали, показывают единство их взглядов на принципы владения

собственностью, общественное предназначение бизнеса и купече-

ской деятельности. В частности, они цитируют весьма характерные

слова В. Стасова о «новой породе» русских купцов: «У них, невзи-

рая на богатство, всегда

было мало охоты до пиров, до всякого жу-

ирства и нелепого прожигания жизни, но была у них великая по-

требность в жизни интеллектуальной, было влечение ко всему науч-

ному и художественному. И всегда, во всем стоит у них на первом

месте общественное благо, забота о пользе всему народу… Именно

64

в купеческой среде необычайно были развиты и благотворитель-

ность, и коллекционерство, на которые смотрели как на выполнение

какого-то свыше назначенного долга» (2, с.60).

Вполне закономерно для филантропии и благотворительности

России встает задача формирования у крупных собственников – ин-

дивидуальных и коллективных – мотивов альтруизма и меценатства.

Население, особенно в «кризисных» регионах, ждет от

бизнесменов

повышения заботы о социальном окружении. Кстати, такие шаги

помогут поднять престиж и статус отечественного предпринимате-

ля, не только среди российских граждан, но и у зарубежных бизнес-

менов, «в крови» которых установки социально – ответственного

бизнеса. Естественно, определенные льготы для собственников-

филантропов должны ввести правительство, законодательные струк-

туры и муниципальные органы

России.

6. «Транжиры» (моты) - люди, для которых собственность

– это реальность пожить на «широкую ногу», удовлетворять все

свои потребности и желания, не ограничивая себя ни в чем. Их мо-

тивация может быть самой различной, но чаще ею руководят апломб

и амбиции. Часто – это люди, ставшие собственниками в результате

получения наследства

или «везунчики». Может отличаться своим

транжирством и заметная часть «захватчиков». Самооценка таких

людей зависит от осознания возможности афишировать, демонстри-

ровать свою состоятельность; иногда «бальзам для души» такому

человеку – способность облагодетельствовать кого-нибудь, «козыр-

нуть» своим милосердием, что можно назвать капризным благодея-

нием.

«Крайними транжирами» в истории выступали, по свидетель-

ству

очевидцев, некоторые российские золотопромышленники и зо-

лотоискатели, особенно те из них, которым «фарт» - удача свалива-

лись как манна с неба. По-видимому, психология такого «счастлив-

чика» и «везунчика» требовала (да и сегодня требует) выраженности

во внешнем эффекте самоафиширования. Способами, которыми они

демонстрировали свое богатство, толщину своего кармана, а значит,

и «весомость

» собственной личности доходили до самодурства. К

примеру, это были: безвкусное щегольство в одежде, расточитель-

ные пиршества с разбрасыванием денег окружающим, непомерная

плата за возможность прокатиться… в заурядной и даже убогой по-

возке; впряжение людей в телеги или сани, на которых ехал «тол-

стосум»; расстилание на своем пути (даже в грязь)

ярких и дорогих

сукна или кумача; откуп всех мест на спектакли в театре или оплата

работы всех извозчиков города за какой-то период времени с катего-

рическим условием не обслуживать в этот период других клиентов.

65

Все эти «чудачества» по сути преследовали одну цель: подчеркнуть

свои амбиции, показать себя крупным человеком, «тузом», «козыр-

ной мастью». Своеобразие транжира «замешено» на сознательном и

даже подсознательном стремлении удовлетворить своё честолюбие,

доказать всем значимость своего «я». И справедливо мнение, что

только русская натура была способна с таким безрассудством, раз-

махом и

щедростью «прожигать» не только «фартовые», но и тяж-

ким трудом и пóтом заработанные деньги. Данные характеристики

российского менталитета живучи и сегодня. Так, оказывается, что

представители из частных предпринимательских структур и в на-

стоящее время сегодня более склонны к проявлениям транжирства.

Интересно в этом плане исследование А. Л. Журавлёва и

А. Б. Ку-

прейченко. Они выявили, что в группе работников негосударствен-

ных организаций стремление использовать деньги для того, чтобы

удовлетворять любые свои желания, чтобы хорошо проводить вре-

мя, развлекаться и шиковать, встречается чаще, чем среди работни-

ков госпредприятий (28, с.127).

В сообществах «шикующих транжиров», если они не могут

проявить себя другими личностными

дарованиями, происходит ин-

тересное психологическое явление. Стараясь показать себя только

демонстративными, показными излишествами, они в конце концов

выступают банальными, схожими друг с другом растратчиками

средств. Тот же Ш. Монтескье еще в 18 веке метко охарактеризовал

этот феномен: «Чем больше собрание людей, тем люди тщеславнее и

тем сильнее ощущают они желание выделиться

какими-нибудь ме-

лочами. Если количество их так велико, что они в большинстве не-

знакомы друг с другом, то стремление выделиться у них усугубляет-

ся, так как увеличивается надежда на успех. Надежду эту подает

роскошь; каждый усваивает себе признаки положения, которое вы-

ше его собственного. Но усиленная жажда отличий приводит к

ра-

венству, которое уничтожает возможность отличиться: так как все

хотят быть заметными, то уже никого нельзя заметить» [53, с. 242].

Тривиальных транжиров не очень-то выделяют и почитают в совре-

менном мире.

Но все же, анализируя реалии сегодняшнего дня, приходится

констатировать, что тенденции современного потребления и исполь-

зования собственности имеют своим вектором

все более и более

расточительное (естественно по меркам прошлого времени) исполь-

зование окружающих вещей. Весьма красноречиво об этом пишет

Э.Фромм: «В наше время акцент перенесен на сам процесс потреб-

ления, а не на сохранение приобретенного, и сегодня человек поку-

пает, чтобы в скором времени выбросить покупку. Будь то автомо-

66

биль, одежда или какая-нибудь безделушка - попользовавшись своей

покупкой в течение некоторого времени, человек устает от нее и

стремиться избавиться от «старой» вещи и купить последнюю мо-

дель. Приобретение → временное обладание и пользование → вы-

брасывание (или, если возможно, выгодный обмен на новую модель)

→ новое приобретение – таков порочный круг

потребительского

приобретения» [93, с.98].

Надо сказать, что сформулированная Э. Фроммом схема по-

требления в большей степени характерна для богатых стран. Россий-

скому же «разумному скопидому», «рационалу», «транжиру», не го-

воря уже о более - менее состоятельных «профанах», нередко при-

ходится довольствоваться купленными подержанными иномарками

машин, отправленными в Россию за бесценок бывшими в

употреб-

лении вещами и т.п. Но все же многие новые русские, отечественные

нувориши, да и люди среднего достатка так же идут, как выразился

Э.Фромм, по порочному кругу потребительского поведения. При

этом они очень часто вольно или невольно стремятся перещеголять

своего зарубежного «собрата». Хотя все чаще и чаще подобного ро

-

да «транжирство» рационально и экономично в своей основе: вы-

годней купить новую вещь, чем морально страдать из-за ее износа и

тратить нередко более значительные средства на ремонт, починку,

восстановление.

«Транжир», хочет он этого или не хочет, несет в себе некото-

рые черты собственников альтернативных типов. С одной стороны,

чтобы

шиковать и разбрасываться, надо что-то предварительно заи-

меть, причем заиметь таким образом, чтобы не особенно дорожить

имеющимся богатством. Ведь скопленные тяжелым трудом или (и)

долговременными стараниями средства разбрасывать зря не хочется.

А во если они достались без достаточных усилий, тем более путем

мошенничества или захвата, ими можно и не

особенно дорожить. С

другой стороны, транжирство – это и определенная степень пренеб-

режения богатством, когда к нему относятся как к чему-то ненуж-

ному, «в медный грош не ставят».

7. В связи с последним замечанием обратим внимание ещё на

один известный во всей мировой практике тип «ниспровергателя

собственности», отказчика от нее.

Сам по себе такой типизирован-

ный субъект многосодержателен и может быть представлен в самых

различных вариантах (исследованию этого феномена в психологии

собственности стоит уделить особое внимание).

Философия и психология «ниспровергателя», во-первых, мо-

жет быть детерминирована радикальными традиционными учения-

67

ми. Не будем здесь особо выделять общеизвестную концепцию мар-

ксизма, которая пыталась вырастить человека в ненависти к частной

собственности. Ее идеи еще сильны в умах многих людей. Остано-

вимся, в частности, на философии буддизма, в котором человек сча-

стлив, совершенно не стремясь к обладанию деньгами и имуществом

и даже не имея

ничего. Э.Фромм останавливается на этом факте, как

на различии воззрений и практики «восточного» и «западного» че-

ловека: «Дело не в том, что (как полагал К.Юнг) западный человек

не может до конца постичь философские системы востока, напри-

мер, дзэн-буддизм, а в том, что современный человек не может по-

нять дух общества, которое не ориентировано на собственность и

алчность» (93, с.48). Естественно, как мы говорили выше, буддизм

категорически не отрицает значение собственности, но ее положение

в жизнедеятельности человека всегда «подневольное» и второсте-

пенное. Близкие к этим позициям взгляды существуют в некоторых

других философских системах и религиозных конфессиях, детерми-

нируя соответствующую психологию

индивидов.

Во-вторых, могут существовать специфические группы людей,

которые отрицают значение собственности как явления, обреме-

няющего жизнь человека, сковывающего его свободу и творчество,

не дающего человеку заниматься избранной деятельностью. Извест-

но, что пренебрежительное отношение к собственности существова-

ло у российского офицерства, особенно вышедшего из семей разно-

чинцев, и все это

потому, что судьба воина – это защита родины и

смерть за нее в любое время. Аналогичное отношение к собственно-

сти (но не к бытовой обустроенности) часто наблюдалось и наблю-

дается в уголовном мире, поскольку собственность отвергает чело-

века от воровского «товарищества», мешает проявлению его крими-

нальных наклонностей.

В-третьих, с названными причинами

отрицания значимости

собственности перекликаются некоторые ситуационные детерми-

нанты, когда человек в силу каких-то обстоятельств почти полно-

стью лишается собственных вещей и имущества и афиширует свое

негативное отношение к собственности вообще. Реально – это раз-

ного рода бомжи, бродяги, другие деклассированные элементы. Но у

этих людей такое отношение нередко – показное отрицание,

своего

рода психологический механизм защиты своего ущербного, «усе-

ченного» «Я», за которым реально в сокровенной личной сфере че-

ловек мечтает о другом статусе в иерархии собственников.

Таким образом, ниспровергатель собственности – это человек,

чаще всего ведомый мотивами равнодушия и даже презрения к соб-

ственности (хотя бы внешне), стремящийся строить свою самооцен-

68

ку и статус среди людей в отрыве от материальных показателей бо-

гатства и благополучия. Он в чем-то является противоположностью

«захватчика» собственности.

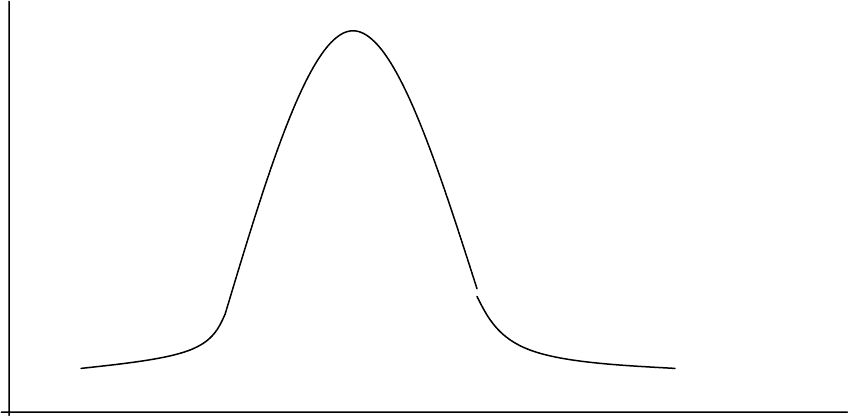

В странах с устоявшейся рыночной экономикой дифферен-

циация собственников уже более-менее прочно установилась и в

чем-то предопределяет стабильность отношений в обществе. Если

представить соотношение разных типов

в виде определенной мате-

матически обоснованной «фигуры», то это, скорее всего, будет сим-

метричная параболлическая кривая графика, отражающая нормаль-

ное распределение, которую обычно называют кривой Гаусса. Как

известно, на кривой Гаусса большинство результатов концентриру-

ется вокруг центра, а наиболее высокие и низкие результаты встре-

чаются гораздо реже. В рассмотренной нами типологии

собственни-

ков это может быть выражено следующим образом (см. рис. 3).

Рационалы

Несведущие Филантропы

Скопидомы Транжиры

Захватчики Ниспровергатели

Рисунок 3. Возможное распределение типов собственников

Такого рода распределение, как говорилось, характерно для

«нормального» общества. В российских же условиях эта нормаль-

ность нарушается, и это нарушение, на наш взгляд, проявляется в

непропорционально высоком наличии таких типов, как «захватчи-

ки», «несведущие», «ниспровергатели» (особенно в последнем своем

варианте). Эти реалии требуют дополнительных исследований,

что-

бы объективно представить структуру российских собственников,

ведь от этих моментов в немалой степени зависит экономическая

деятельность.

Заключая типологию собственников, стоит сказать, что в ре-

альной жизни могут проявляться не только, и нередко не столько

69

«чистые» типы собственников, сколько их всевозможные вариации,

с равновесием или преобладанием тех или иных «компонентов».

Возможности приведенной, а также и других существующих

типологий собственников являются еще одним подтверждением

объективно – субъективного взаимовлияния и взаимопроникнутости

личности и собственности, поэтому рассматривая становление чело-

века, его отношение к социальным реалиям, нельзя не обращать

внимание

на данную закономерность.

Рассмотренное «нормальное» распределение собственников

даёт основание ещё для одного важного в психологическом плане

вывода. Этот вывод касается характера влияния собственности на

нравственный мир личности: чем она является для человека – доб-

ром или злом. Как уже говорилось, ответ на данный вопрос стремит-

ся найти и наука, и литература, и

религия. По-видимому, здесь воз-

можны следующие варианты суждений. В духовный мир одних лю-

дей собственность привносит только всё лучшее: они добры, щедры,

отзывчивы, альтруистичны и филантропичны, и поэтому использу-

ют полученные средства (материальные и интеллектуальные) во

благо себе и окружающим. Это, к примеру, многие представители

правой части нормальной кривой.

Другие люди, наоборот, отлича-

ются жадностью, скупостью, нечистоплотностью в средствах полу-

чения собственности, коварством, пренебрежением к интересам дру-

гих и т.п. Это – те или другие представители левой части нормаль-

ной кривой.

Основная же масса индивидов «впитывает» в себя элементы и

«добра» и «зла» по отношению к собственности и реализует

их в за-

висимости от жизненных ситуаций, в которые их ввергает окру-

жающий мир и личностная направленность. Если общество стиму-

лирует справедливость, равенство, честь и достоинство собственни-

ка, свободу предпринимательской инициативы ради общих интере-

сов, и в «срединной части» начинают преобладать позиции «правого

крыла», формируя в человеке соответствующие нравственные и

психолого

-экономические установки. Если же общество «раздирает-

ся» корыстными противоречиями, не тормозит борьбу «всех против

всех» ради наживы, отношение к собственности смещается в сторо-

ну левого крыла и, как говорил Э. Фромм, начинают преобладать

«стяжательские» интересы, хотя противоположные ориентиры не

исчезают в мировоззрении многих людей. В этом, по-видимому,

важнейшая закономерность

противоборства между добром и злом в

мире собственности. Плохо, когда начинает преобладать последняя

тенденция. Весьма образно сказал об этом Г. Тард: «тот день, когда

ультрацивилизованный индивидуум станет вообще скептически от-

70

носиться к доброму имени, славе, репутации, даже чести, и будет

дорожить только золотом и наслаждением, - в тот день социальное

разложение будет близко».

В связи с последней мыслью не удержимся ещё от одного за-

мечания. Сегодня некоторые общественные деятели и политики по-

прежнему муссируют тезис об исключительном характере русского

человека, о его

духовности, щедрости души и т.п. Но в потреби-

тельском, стяжательском обществе многие нравственные качества

отходят на второй, если не на третий план. Морально психологиче-

ские установки в отношении собственности не только у её россий-

ских вариантов «захватчика», «скопидома», «профана» банальны и

стары как мир, и не представляют какого-либо

интереса для зрелого

гражданина любой цивилизованной страны. Они для таких людей

по большей мере напоминание о пройденных этапах или (и) иллю-

страция примитивности человеческой психики. Чтобы завоевать

уважение в мире самовыражающихся и самоактуализирующихся

собственников, российским деловым людям предстоит выковаться в

личности, чьи богатства и достоинства сориентированы на развитие

и укрепление благосостояния

своего народа, на поддержку и возро-

ждение его самобытной культуры, уникальных гуманистических

ценностей. Только это укрепит их добрые имена, славу, репутацию

как в собственной стране, так и за рубежом.

1.4. Социализация собственника

Процесс социализации большинство исследователей сегодня

трактуют как усвоение индивидом социальных норм и культурных

ценностей того общества, к которому

он принадлежит. Практически

этот процесс означает освоение, как минимум, трех аспектов жизне-

деятельности:

1) Тех алгоритмов индивидуального поведения и деятель-

ности (социальных ролей), которые признаны и приняты в дан-

ном обществе и высоко оцениваются в нем;

2) Тех идей, установок, стереотипов (более широко – того

мировоззрения и менталитета), которые лежат в

основе социаль-

но целесообразных действий индивида;

3) Умений, навыков, этических требований к взаимодейст-

вию с другими людьми в ходе реализации собственных ролей.

Как понимает читатель, экономическая социализация в том

аспекте, на который направлено наша книга, а именно – формиро-

вание поведения и сознания собственника, должна привести к кон-