Хохлова О.Н. (сост.) Введение в химическую экологию. Химия окружающей среды. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

ВВЕДЕНИЕ

В ХИМИЧЕСКУЮ ЭКОЛОГИЮ

Часть I

Химия окружающей среды

Учебное пособие

Составитель О.Н. Хохлова

Издательско-полиграфический центр

Воронежского государственного университета

2008

2

Утверждено научно-методическим советом химического факультета 6 марта

2008 г., протокол № 4

Рецензент В.Н. Попов

Учебное пособие подготовлено на кафедре аналитической химии химиче-

ского факультета Воронежского государственного университета.

Рекомендуется для студентов 3–4 курсов химического факультета.

Для специальности: 020101 – Химия

3

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя...........................................................................................4

Введение ......................................................................................................5

1 Экосистема – основное понятие экологии .............................................8

2 Учение В.И. Вернадского о биосфере......................................................12

2.1 Строение биосферы..............................................................................13

2.2 Функции живого вещества в биосфере ..............................................15

3 Основные законы экологии......................................................................16

3.1 Основные законы экологии Б. Коммонера ........................................16

3.2 Правила существования видов............................................................17

3.3 Реакции экосистем на внешнее воздействие .....................................18

4 Биогеохимические циклы химических элементов................................20

4.1 Цикл кислорода ....................................................................................22

4.2 Цикл углерода.......................................................................................24

4.3 Цикл азота.............................................................................................27

4.4 Цикл серы..............................................................................................32

4.5 Цикл фосфора .......................................................................................34

5 Химия атмосферы ......................................................................................36

5.1 Состав и строение атмосферы.............................................................36

5.2 Функции атмосферы ............................................................................39

5.3 Некоторые химические реакции, протекающие в атмосфере ..........39

6 Химия гидросферы......................................................................................48

6.1 Состав гидросферы ...............................................................................48

6.2 Химия Мирового океана.......................................................................50

6.3 Химия пресных вод...............................................................................53

7 Химия литосферы и почвы .......................................................................56

7.1 Строение и состав литосферы..............................................................56

7.2 Почва как внешний компонент литосферы.........................................58

Заключение......................................................................................................66

Список литературы........................................................................................67

4

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Данная работа является первой в цикле учебных пособий под общим

названием «Химическая экология». Изучение этой дисциплины студента-

ми многопланово: на начальном этапе необходимо познание химии окру-

жающей среды – качественного и количественного состава компонентов

природной среды, естественных процессов превращения, накопления и

транспорта веществ, протекающих в биосфере; на втором этапе необходи-

мо познание антропогенного воздействия на окружающую среду – источ-

ников и результатов этого воздействия – нарушение экологической обста-

новки локального и глобального характера; на третьем этапе важно изуче-

ние основ мониторинга окружающей среды и методов ее охраны. Цен-

тральным моментом в этих разделах является химизм всех явлений и про-

цессов в окружающей среде как в естественных условиях, так и под дейст-

вием антропогенного фактора. Завершающим этапом изучения дисципли-

ны является рассмотрение Человека не как источника воздействия на био-

сферу, а как вида, живущего в естественных условиях окружающей среды

и подвергающегося воздействию неблагоприятной экологической обста-

новки. Каждому разделу посвящено отдельное учебное пособие.

О.Н. Хохлова

5

ВВЕДЕНИЕ

Экология (от гр. Оikos – дом, жилище, местопребывание и logos –

слово, учение) – наука об отношениях организмов и образуемых ими со-

обществ между собой и окружающей средой. Экология – это раздел биоло-

гии, изучающий взаимосвязи между организмами и их средой обитания, о

круговороте веществ в природе и потоках энергии, делающих возможной

саму жизнь на Земле.

Экология как наука сформировалась в середине ХIХ века, когда воз-

никло понимание, что не только строение и развитие организмов, но и их

взаимоотношения со средой обитания подчинены определенным законо-

мерностям. Немецкий биолог Эрнст Геккель (1834–1919), который в

1866 г. в двухтомной монографии «Общая морфология организма», дал

следующее определение этой науки: «Это познание экономики природы,

одновременное исследование всех взаимоотношений живого с органиче-

скими и неорганическими компонентами среды, включая непременно не-

антагонистические и антагонистические взаимоотношения животных и

растений, контактирующих друг с другом. Одним словом, экология – это

наука, изучающая все сложные взаимосвязи и взаимоотношения в природе,

рассматриваемые Дарвином как условия борьбы за существование».

Э. Геккель относил экологию к биологическим наукам и наукам о природе,

которые изучают все стороны жизни биологических организмов.

В рамках биологии различают:

– аутоэкологию, или собственную экологию, изучающую внутриви-

довые взаимосвязи;

– синэкологию, которая рассматривает взаимоотношения организмов

между собой (межвидовые взаимосвязи);

– демэкологию, изучающую динамику популяций.

Если в период своего возникновения экология изучала взаимоотноше-

ния организмов с окружающей средой и была составной частью биологии,

то с середины ХХ века, в связи с усилившимся воздействием на природу,

экология приобрела особое значение. Экология – наука об антропогенном

воздействии на окружающую среду, научная основа рационального приро-

допользования и охраны живых организмов.

Главная задача современной экологии – изучение и прогнозирование

антропогенных изменений в среде обитания, обоснование и разработка ме-

тодов ее сохранения и улучшения в интересах человечества.

Таким образом, говоря, например, об экологии Черного моря, можно

подразумевать взаимосвязи живых организмов между собой и морской

средой обитания, а можно подразумевать антропогенное воздействие (ис-

пользование ресурсов моря, загрязнение и др.), его последствия, возмож-

ность избежания этих последствий (то есть охрана моря).

6

Современная экология охватывает чрезвычайно широкий круг вопро-

сов и тесно переплетается с целым рядом смежных наук таких, как геогра-

фия, геология, физика, химия, генетика, математика, медицина, агрономия,

архитектура. Приставка эко- появляется у многих естественных и общест-

венных наук.

Таким образом, современная экология – комплексная наука, имеющая

большое практическое значение. Не будет преувеличением утверждение о

том, что от прогресса этой науки, возможно, будет зависеть само сущест-

вование человека.

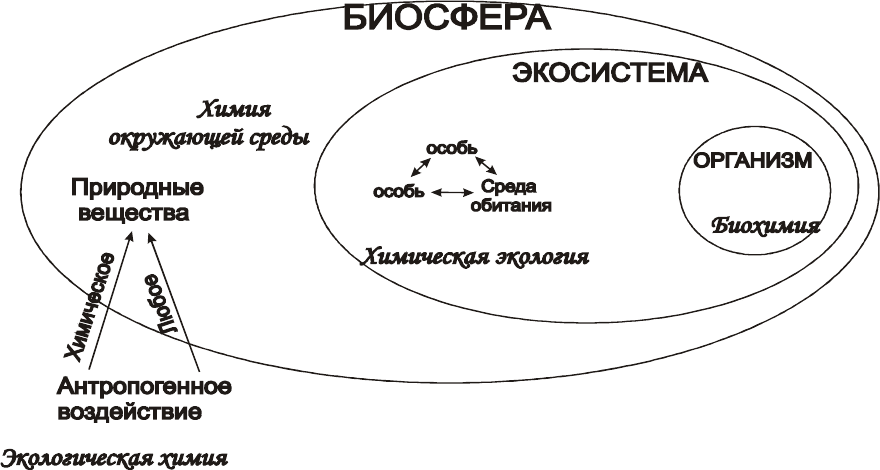

О месте химической экологии в иерархии экологических наук

В рамках сочетания двух понятий «экология» и «химия», а также при-

менимо к объектам исследования (особь, экосистема, биосфера) рассмот-

рим существующие научные дисциплины.

Вещества, входящие в состав организма, их структуру, распределе-

ние, превращение и функции изучает наука биохимия.

С точки зрения биологии в рамках экосистемы существует поня-

тие химической экологии – это наука о химических взаимоотноше-

ниях живых организмов между собой и с живой и неживой природой.

Предмет химической экологии – это химизм и принципы взаимодейст-

вия животных и растительных организмов между собой и неорганиче-

ской средой посредством взаимно перекрещивающегося действия раз-

личных молекул.

Природные вещества в биосфере, их превращение и транспорт в

естественных условиях и под воздействием антропогенного фактора изу-

чает экологическая химия. Однако иногда особо выделяют антропоген-

ное химическое воздействие на процессы в биосфере посредством действия

любых химических веществ – продуктов деятельности человека (напри-

мер, СО

2

) и действия веществ не свойственных природе (например, пести-

циды) и называют этот раздел экологической химией, однако такое пред-

ставление слишком узко.

В настоящее время понятия «Химическая экология» и «Экологи-

ческая химия» в общественном и научном сознании отождествляются,

но однозначного определения этой науки нет. Чаще всего биологиче-

ская составляющая химической экологии опускается, и под этими тер-

минами подразумевается наука о процессах трансформации и миграции

химических соединений природного и антропогенного происхождения в

биосфере.

На рисунке 1 схематически представлены области исследования хи-

мической, биологической и экологической наук и их взаимосвязь.

7

Рис. 1. Связь химических, биологических и экологических наук

Роль химической экологии в общей системе экологических знаний и

природоохранной деятельности возрастает по нескольким причинам:

1. Среди факторов, нарушающих природные равновесия, химические

вещества различного происхождения имеют первостепенное значение.

2. Химические факторы более заметны и легче поддаются анализу,

чем, например, изменения биологического или географического фактора.

3. Химическим методам и средствам (химической технологии) при-

надлежит ведущая роль в охране окружающей среды.

Задачи химической экологии как любой науки – это описание, объ-

яснение тех или иных процессов в системе и предсказание поведения сис-

темы в заданных условиях. В случае химической экологии объектом вни-

мания является конкретная экосистема или биосфера в целом. Для этого

необходимо:

1. Изучение естественных круговоротов веществ в природе и влияние

на них антропогенного фактора.

2. Исследование закономерностей накопления, пространственно-

временного распределения и физико-химических превращений загряз-

нителей окружающей среды под действием различных природных фак-

торов и антропогенного воздействия.

3. Разработка методов и средств анализа, мониторинга и защиты ок-

ружающей среды.

4. Создание научных основ для изменения старых и создания новых

экологически чистых и ресурсосберегающих технологий.

5. Предсказание и предотвращение экологических кризисов на основе

анализа человеческой деятельности в конкретном регионе или биосфере в

целом.

8

В задачи химика-эколога, владеющего теоретическими основами эко-

логической химии и методами анализа объектов окружающей среды, входит:

1. Выявление в результате химико-аналитического контроля конкретных

действующих предприятий (технологических процессов), загрязняющих сре-

ду обитания.

2. Теоретическая оценка отрицательных последствий деятельности су-

ществующих производств и предсказание воздействия проектируемых пред-

приятий на состояние окружающей среды.

3. Оптимизация технологических процессов с целью уменьшения вред-

ного воздействия на окружающую среду за счет:

– замены вредных веществ на менее вредные;

– изменения отдельных этапов производства на более безопасные;

– очистки от загрязняющих веществ выбросов в атмосферу, сточных

вод и утилизации отходов производства.

1 ЭКОСИСТЕМА – ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИИ

Экология рассматривает взаимодействие живых организмов и нежи-

вой природы. Это взаимодействие, во-первых, происходит в рамках опре-

деленной системы (экологической системы), и, во-вторых, оно не хаотич-

но, а определенным образом организовано, подчинено законам.

Экосистема – единый природный комплекс, образованный живыми

организмами и средой их обитания (атмосфера, почва, водоем и др.), в ко-

тором живые и косные компоненты связаны между собой обменом веще-

ства и энергии. Термин «экосистема» ввел английский фитоцентолог

А. Тенсли в 1935 г.

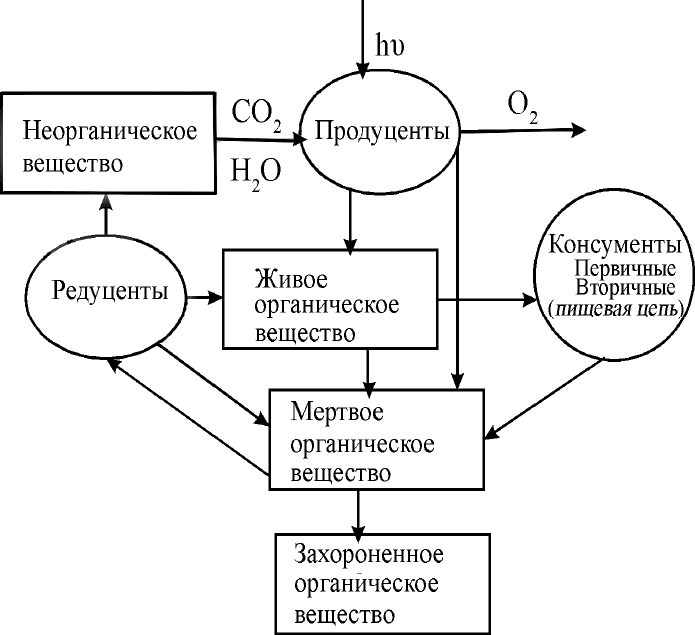

Биотическая структура экосистемы – это совокупность организмов

различных категорий, пути взаимодействия их между собой и окружаю-

щей средой. Схема биотической структуры экосистемы представлена на

рисунке 2. Выделяют:

Автотрофы – организмы, синтезирующие органические вещества из

неорганических соединений с использованием энергии Солнца. Проду-

центы – комплексы автотрофных организмов, обеспечивающих органиче-

скими веществами, следовательно, и энергией все остальные организмы

(растения и фотосинтезирующие бактерии).

Гетеротрофы – организмы, питающиеся готовыми органическими

веществами. Консументы – комплексы гетеротрофных организмов (жи-

вотные, бесхлорофилльные растения).

Первичные консументы – животные, которые питаются непосредствен-

но продуцентами (например, кролик ест морковку) – растительноядные.

Вторичные консументы – животные, которые питаются первичными

консументами (лиса, питающаяся кроликом) – плотоядные.

9

Бывают консументы более высокого порядка, бывают виды животных,

относящиеся к разным уровням (медведь ест малину – первичный консу-

мент, медведь ест рыбу – вторичный консумент).

Редуценты или деструкторы – комплексы организмов, разлагающих

органические соединения до минерального состояния (бактерии, грибы,

простейшие – редуценты, а также организмы, которые питаются мертвыми

органическими веществами – грифы, раки, муравьи – детритофаги).

Абиотическое окружение – весь комплекс неживой природы, откуда

биоценоз черпает средства для существования и куда выделяет продукты

обмена.

Здесь же необходимо рассмотреть пищевые цепи. В биологической

структуре экосистем к числу важнейших взаимоотношений между орга-

низмами относятся пищевые. Можно проследить бесчисленные пути веще-

ства в экосистеме, при которых один организм поедается другим, тот

третьим и т. д. Ряд таких звеньев называется пищевой цепью. Но в эколо-

гической системе практически все пищевые цепи соединены между собой

и образуют сложную цепь пищевых взаимоотношений. Продуценты, пер-

вичные, вторичные и т. д. консументы и детритофаги – разные уровни этой

общей сети. Эти уровни называют трофическими, что означает пищевые.

Рис. 2. Биотическая структура экосистемы

10

Таким образом, экосистема – совокупность продуцентов, консумен-

тов и детритофагов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей

их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией таким

образом, что эта единая система сохраняет устойчивость в течение про-

должительного времени.

Таким образом, для естественной экосистемы характерны три признака:

1) экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и

неживых компонентов;

2) в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с соз-

дания органического вещества и заканчивая его разложением на неоргани-

ческие составляющие;

3) экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени,

что обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических

компонентов.

Понятие «экосистема» применяется к природным объектам различной

сложности и размеров: океан или небольшой пруд, тайга или березовая

роща, биосфера в целом. Более простые экосистемы входят в более сложно

организованные. При этом реализуется иерархия организации систем, в

данном случае экологических.

Важным следствием иерархической организации экосистем является

то, что по мере объединения компонентов в более крупные блоки, которые,

в свою очередь, объединяются в системы, у этих новых функциональных

единиц возникают новые свойства, отсутствовавшие на предыдущем уровне.

Таким образом, устройство природы следует рассматривать как сис-

темное целое, состоящее из вложенных одна в другую экосистем, высшей

из которых является уникальная глобальная экосистема – биосфера. В ее

рамках происходит обмен энергией и веществом между всеми живыми и

неживыми составляющими в масштабах планеты.

В рамках экосистемы необходимо отметить влияние окружающей

среды на организм, которое происходит в результате действия так назы-

ваемых экологических факторов.

Экологический фактор – любое условие среды, на которое живое

реагирует приспособительными реакциями.

Иначе – экологический фактор – это любой элемент среды, оказы-

вающий прямое или косвенное влияние на живые организмы хотя бы на

протяжении одной из фаз их развития.

По своей природе экологические факторы делят по крайней мере на

три группы:

– абиотические факторы – влияния неживой природы;

– биотические факторы – влияния живой природы.

– антропогенные факторы – влияния, вызванные деятельностью человека.

Нередко экологические факторы подвергают и более детальной клас-

сификации, когда надо указать на какую-то конкретную группу факторов.