Гулякина Н.А. Общая теория систем

Подождите немного. Документ загружается.

первую очередь с функционированием самих подсистем, пренебрегая,

как правило, взаимодействием между ними. Напротив, решающие

элементы более высокой страты в случае, когда подсистемы

предшествующего уровня функционируют нормально, обрабатывают

только информацию об их взаимосвязях и взаимодействиях. Эти

рассуждения приводят пас к понятию многоэшелонной иерархии

организационного типа.

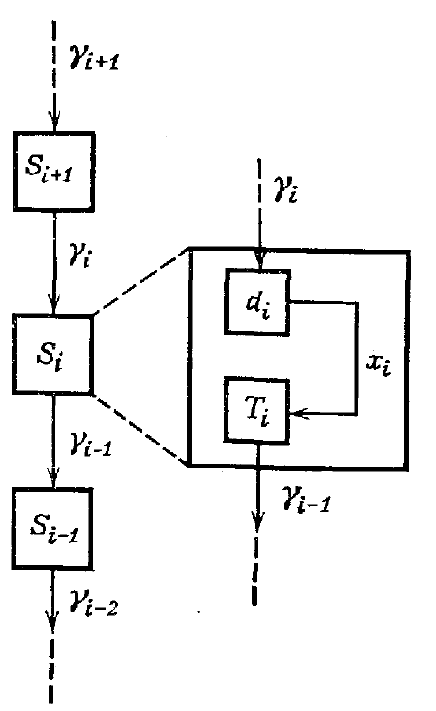

Иерархия слоев представляет собой совокупность вертикально

расположенных решающих подсистем S

i

, как показано на рис. 3.

Каждая из таких подсистем может быть, во-первых, описана как

отображение S

i

:

i

—>

i-1

и, во-вторых, представлена в виде

решающего элемента. А именно, заданы множество решаемых задач

D

i

(

i

),

i

i

, и преобразование T

i

, такое, что для любого входа

i

выход

i-1

= S

i

(

i

) определяется функцией

i-1

= Т

i

(x

i

), где x

i

—

решение задачи D

i

(

i

). Таким образом, входы

i

выступают в

качестве параметров (задаваемых непосредственно вышестоящим

элементом), конкретизирующих решаемые задачи в S

i

; соответственно

выходы

i-1

, получающиеся после применения преобразования T

i

,

являются в свою очередь параметрами, задаваемыми непосредственно

нижестоящему элементу.

Рисунок 7.2. Иерархия слоев

Следует заметить, что многослойная иерархия показана на рис.

7.2 упрощенно. Весьма важными оказываются следующие два аспекта:

1. Между слоями может существовать обратная связь, как

постоянная, так и “временная”, т. е. появляющаяся лишь при

определенных обстоятельствах. Например, если какой-нибудь слой не

решил свою задачу в заданное время, он посылает сигнал обратной

связи на вышележащие слои и они определяют ему новую подзадачу.

Различные варианты обратной связи весьма многочисленны, и поэтому

на данном уровне общности мы не будем пытаться дать их формальное

описание.

2.Многие слои могут быть подвержены (и притом

одновременно) влиянию внешней среды. Выбор слоев, через которые

будет осуществляться взаимодействие с внешней средой, зависит от

типа решаемых ими задач и, конечно, от информации о среде, которая

может им понадобиться. Это особенно хорошо видно на примере

функциональной иерархии решений. Функциональная иерархия

решений, описанная в гл. 1, является весьма важной и поэтому

заслуживает более детального рассмотрения. Отправной точкой здесь

служит общая проблема принятия решения в условиях

неопределенности, сформулированная как проблема нахождения

удовлетворительных решений в виде четверки (g, , X

f

, ). Иначе

говоря, требуется найти х из Х

f

, такое, что для всех w из

g (х, w) (w),

где означает заданное отношение. Как уже говорилось, эта

задача приводит к трем функциональным слоям, каждый из которых

может быть описан как отображение, хотя в более общем случае они

представляют собой соответствующие отношения. Представим

первый слой отображением

где элементы множества W

1

соответствуют сигналам обратной

связи, которые поступают от управляемого объекта (или, может быть,

от окружающей среды). Элементами множества

1

являются сигналы

(входы), приходящие с третьего уровня; они определяют структуру

слоя S

1

. Сигналы (входы) со второго уровня, образующие множество

U, конкретизируют для первого слоя множество неопределенностей.

Иными словами, с точки зрения задачи нахождения

удовлетворительных решений элемент из

1

задает первые три

элемента этой задачи g, , X

f

, а элементы из U определяют последний

элемент рассматриваемой задачи, полностью описываемой четверкой

(g, , X

f

, ).

Второй слой, называемый слоем обучения, представляется

отображением

где элементы W

2

представляют собой информацию об

окружающей среде, U задает множество неопределенностей для

первого слоя, а элементы

2

являются параметрами, определяющими

структуру слоя обучения S

2

, так же как элементы S

1

определяют

структуру слоя выбора S

1

.

Третий слой, слой самоорганизации, описывается отображением

где элементы W

3

представляют собой информацию,

поступающую на этот слой через каналы обратной связи.

Тема 7.3 МНОГОЭШЕЛОННАЯ (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ)

ИЕРАРХИЯ

Особенностью формального описания организационной

иерархии является необходимость более точного определения

взаимодействия подсистем по вертикали. В иерархии, составленной из

страт или слоев, на каждом уровне формально находится один элемент.

В эшелонной же иерархии на данном уровне, как правило,

располагается несколько элементов. В этом случае становится

особенно важным правильное взаимное расположение элементов

системы в соответствии с приоритетом действия.

Если — (конечное) семейство систем S

i

, i I, где I —

конечное множество значений индекса i, а > частично (но строго)

упорядочивающее отношение в I, тогда (, >) называется иерархией

систем. Если же (, >) — иерархия решающих систем (систем

принятия решений), а отношение > таково, что i > j, если S

i

имеет

приоритет действия по отношению к S

j

, то (, >) называется

иерархической схемой или просто иерархией принятия решений.

Выделение эшелонов в иерархии принятия решении легко

осуществляется с помощью строгого (частичного) отношения порядка

>, описывающего приоритет действия следующим образом: первый

эшелон составляют минимальные элементы из ; семейство

называется первым эшелоном, если I

1

= {i: i — минимальный

элемент в I}. Аналогично множество

k

= {S

i

: i I

k

I} называется k-

м эшелоном, если I

k

={i: i — минимальный элемент множества I - [I

1

I

2

... I

k-1

}.

Если каждый эшелон содержит не более одного элемента, мы

имеем многослойную иерархию при условии, что упорядочение с

помощью отношения > определено надлежащим образом.

Наконец, мы можем определить многоэшелонные иерархии как

подкласс иерархий принятия решений. Иерархия принятия решений (,

>) является многоэшелонной иерархией, если для любых i и j из I

существует не более одного k I, такого, что для любого l из I

соотношения l > i и l > j влекут за собой l > k. Это условие означает, что

для любого члена иерархии в эшелоне, расположенном

непосредственно над ним, найдется по крайней мере один элемент,

обладающий приоритетом действия по отношению к нему.

Многоэшелонную иерархию можно интерпретировать следующим,

весьма интересным образом. Если отношение > таково, что i > j тогда и

только тогда, когда S j является подсистемой Si, мы получаем

стратифицированную систему в том смысле, что системы нижнего

уровня являются подсистемами систем, расположенных на

вышележащих уровнях.

Тема 7.3 АНАЛИЗ И СИНТЕЗ В СИСТЕМНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ

В данной главе будут рассмотрены технические аспекты

аналитического и синтетического методов исследования систем, т.е.

будет акцентрировано внимание на том, как выполняются операции

разделения целого на части и объединения частей в целое и почему они

выполняются именно так. Иными словами, мы обсудим, в какой

степени анализ и синтез на сегодняшний день могут быть

алгоритмизированы.

Аналитический метод, изначально, органически присущий

человеческому мышлению, в явной форме был осознан, выделен и

сформулирован как самостоятельный технический прием познания в

XVII в. представителями рационализма. Так, Р. Декарт

писал:"Расчлените каждую изучаемую вами задачу на столько частей

(...), сколько потребуется, чтобы их было легко решить".

Успех и значение аналитического метода состоит не только и не

столько в том, что сложное целое расчленяется на все менее сложные

(и в конечном счете простые) части, а в том, что, будучи соединены

надлежащим образом, эти части снова образуют единое целое. Этот

момент агрегирования частей в целое является конечным этапом

анализа, поскольку лишь только после этого мы можем объяснить

целое через его части — в виде структуры целого.

Аналитический метод имеет колоссальное значение в науке и на

практике. Разложение функций в ряды, дифференциальное и

интегральное исчисление, разбиение неоднородных областей на

однородные с последующим "сшиванием" решений — в математике,

анализаторы спектров, всевозможные фильтры, исследования атомов и

зпементар ных частиц - в физике; анатомия и нозология — в медицине;

значительная часть схемотехники, конвейерная технология

производства — все это служит иллюстрацией эффективности анализа.

Успехи аналитического метода привели к тому, что сами понятия

"анализ" и "научное исследование" стали восприниматься как

синонимы. Идеалом, высшей формой познания стала считаться

причинно-следственная закономерность, при которой причина является

необходимым и достаточным условием осуществления следствия.

Многие философы и естествоиспытатели обращали внимание на

то, что роль синтеза не сводится только к "сборке деталей",

полученных при анализе. Среди специалистов по системному анализу

особенно настойчиво выделяет эту мысль Р. Акофф. Он подчеркивает

значение целостности системы; эта целостность нарушается при

анализе, при расчленении системы утрачиваются не только

существенные свойства самой системы, но исчезают и существенные

свойства ее частей, оказавшихся отделенными от нее. Поэтому,

отмечает Р. Акофф, результатом анализа является лишь вскрытие

структуры, знание о том, как система работает ("ноу-хау"), но не

понимание того, почему и зачем она это делает.

Таким образом, не только аналитический метод невозможен без

синтеза (на этом этапе части агрегируются в структуру), но и

синтетический метод невозможен без анализа (необходима

дезагрегация целого для объяснения функций частей). Анализ и синтез

дополняют, но не заменяют друг друга. Системное мышление

совмещает оба указанных метода.

Такое положение приводят к некоторой "терминологической

напряженности", имеющейся в преподавании системных знаний и в

общении между специалистами. Акофф предлагает преодолеть

противоречивость в названиях "аналитического метода", содержащего

синтетическую стадию установления структуры, и "синтетического

метода", включающего анализ функций частей, употребляя

обобщающие термины "редукционизм" для первого и "экспансионизм"

для второго. Существуют и более радикальные терминологические

предложения:

Так как в настоящее время все еще преобладает аналитический

(редукционистский) подход в исследованиях, то имеет смысл привести

дополнительные аргументы, привлекающие внимание к синтетическим

(экспансионистским) методам.

Во-первых, аналитический метод приводит к достижению

наивысших результатов, если целое удается разделить на независимые

друг от друга части, поскольку в этом случае их отдельное

рассмотрение позволяет составить правильное представление об их

вкладе в общий эффект (как в случае функциональных ортогональных

рядов, интегрального исчисления, мозаики, накопления денег и др.).

Однако случаи, когда система является "суммой" своих частей, не

правило, а редчайшее исключение. Правилом же является то, что вклад

данной части в общесистемный эффект зависит от вкладов других

частей. Поэтому, например, если заставить каждую часть

функционировать наилучшим образом, то в целом эффект не будет

наивысшим. Итак, при анализе "неаддитивных" систем следуетделать

акцент на рассмотрение не отдельных частей, а их взаимодеиствия Это

существенно более трудная задача. Примером является управление

"неаддитивной" системой, которое окажется более эффективным, если

управлять не действиями ее частей отдельно, а взаимодействиями

между ними.

Во-вторых идеалом, конечной целью аналитического метода

является установление причинно-следственных отношений между

рассматриваемыми явлениями. Нечто считается познанным, полностью

понятым лишь в том случае, если известна его причина. Однако это

далеко не всегда достижимо. Даже в тех случаях, когда имеет место

причинно-следственное описание (т.е. когда условия, входящие в

причину действительно перечислимы), все остальное должно быть

исключено. Для причинно-следственного отношения не существует

понятия окружающей среды, так как для следствия ничего, кроме

причины, не требуется. Примером служит закон свободного падения

тел, справедливый, если отсутствуют все другие силы, кроме силы

тяготения. Однако когда мы имеем дело со сложными системами,

исключить "ненужные", "неинтересные" взаимодействия бывает

невозможно не только практически, но и абстрактно (при

необходимости сохранить адекватность модели). Имеется два способа

описать такую ситуацию. Один состоит в отображении "беспричинной"

компоненты поведения системы либо "объективной случайностью",

либо "субъективной неопределенностью" (происходящей от незнания),

либо их сочетанием. Другой вытекает из синтетического,

экспансионистского метода и состоит в признании того, что отношение

"причина - следствие" является не единственно возможным и

приемлемым описанием (объяснением) взаимодействия. Более

адекватной моделью взаимодействия оказывается отношение

"продуцент - продукт", характеризуемое тем, что продуцент является

необходимым, но не достаточным условием для осуществления

продукта. Например, желудь является для дуба продуцентом, а не

причиной, поскольку кроме желудя для произрастания дуба

необходимы почва, влага, воздух, свет, тепло, сила тяготения и т.д.

Таким образом, для получения продукта необходимы и другие условия,

которые и образуют окружающую среду. Причинное, свободное от

среды объяснение является предельным случаем продуцентного,

идеалом, к которому можно приближаться, но достичь которого можно

не всегда и не всегда необходимо.

Как бы то ни было, и при аналитическом, и при синтетическом

подходе наступает момент, когда необходимо разложить целое на

части либо объединить части в целое. Будем называть эти операции

соответственно декомпозицией и агрегированием. Далее рассмотрим

технические аспекты выполнения этих операций.

Основной операцией анализа является разделение целого на

части. Задача распадается на подзадачи, система - на подсистемы, цели

- на подцели и т.д. При необходимости этот процесс повторяется, что

приводит к иерархическим древовидным структурам. Обычно (если

задача не носит чисто учебного характера) объект анализа сложен,

слабо структирирован, плохо формализован, поэтому операцию

декомпозиции выполняет эксперт. Если поручить анализ одного и того

же объекта разным экспертам, то полученные древовидные списки

будут различаться. Качество построенных экспертами деревьев зависит

как от их компетентности в данной области знаний, так и от

применяемой методики декомпозиции.

Обычно эксперт легко разделяет целое на части, но испытывает

затруднения, если требуется доказательство полноты и

безызбыточности предлагаемого набора частей. Стремясь перейти от

чисто эвристического, интуитивного подхода к более осознанному,

алгоритмическому выполнению декомпозиции, мы должны объяснить,

почему эксперт разделяет целое именно так, а не иначе, и именно на

данное, а не на большее или меньшее, число частей. Объяснение

состоит в том, что основанием всякой декомпозиции является модель

рассматриваемой системы.

Остановимся на этом важном соображении подробнее. Операция

декомпозиции представляется теперь как сопоставление объекта

анализа с некоторой моделью, как выделение в нем того, что

соответствует элементам взятой модели. Поэтому на вопрос, сколько

частей должно получиться в результате декомпозиции, можно дать

следующий ответ: столько, сколько элементов содержит модель, взятая

в качестве основания. Вопрос о полноте декомпозиции - это вопрос

завершенности модели.

В начале 70-х годов проводились работы по системному анализу

целей развития морского флота. Первый уровень дерева целей

выглядел в виде схемы, изображенной на рис.7.3.