Гиматудинов Ш.К. (ред.) Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти

Подождите немного. Документ загружается.

ны

НКТ уже

спущены, установить

режим работы скважины можно

опытным путем, изменяя диаметр

штуцера.

Но и в

этом

случае

ис-

пользование графического способа

может оказаться полезным.

Он

дает

возможность выявить необходимость

смены диаметра НКТ

в

скважинах

для увеличения дебитов

или

продле-

ния

сроков фонтанирования.

Сущность метода заключается

в

использовании кривых распределе-

ния

давления

по

длине колонны

труб

p=f(H), параметром которых

является дебит.

В

условиях эксплуа-

тации месторождений

с

поддержа-

нием

пластового давления газовый

фактор

не

зависит

от

дебитя сква-

жины.

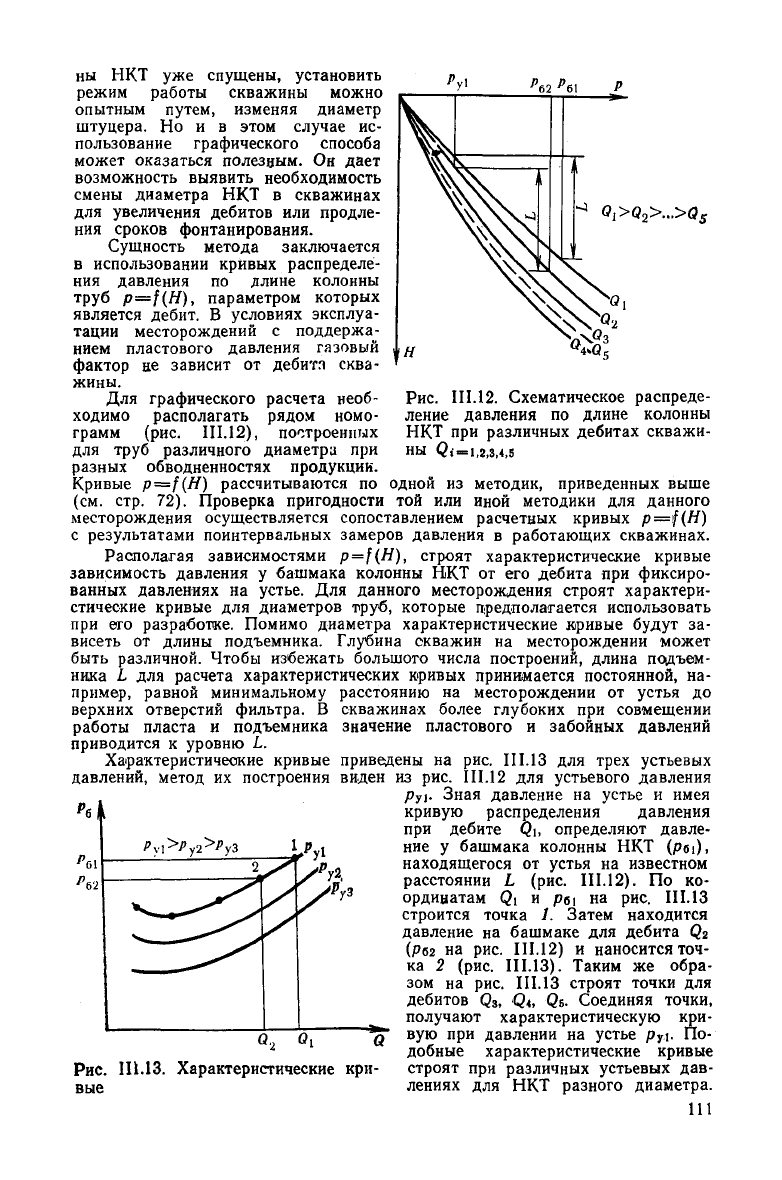

Для графического расчета необ-

ходимо располагать рядом номо-

грамм

(рис.

III.12),

построенных

для

труб

различного диаметра

при

разных обводненностях продукции.

Q,>Q

2

>...>Q

S

Рис.

III.12.

Схематическое распреде-

ление давления

по

длине колонны

НКТ

при различных

дебитах

скважи-

ны

Q<

=

l,s>,3,4,5

Кривые

p=f(H) рассчитываются

по

одной

из

методик, приведенных выше

(см.

стр. 72).

Проверка пригодности

той или

иной методики

для

данного

месторождения осуществляется сопоставлением расчетных кривых p=f(H)

с результатами поинтервальных замеров давления

в

работающих скважинах.

Располагая зависимостями p=f(H), строят характеристические кривые

зависимость давления

у

башмака колонны НКТ

от его

дебита при фиксиро-

ванных давлениях

на

устье.

Для

данного месторождения строят характери-

стические кривые

для

диаметров

труб,

которые предполагается использовать

при

его

разработке. Помимо диаметра характеристические кривые

будут

за-

висеть

от

длины подъемника. Глубина скважин

на

месторождении может

быть различной. Чтобы избежать большого числа построений, длина подъем-

ника

L для

расчета характеристических кривых принимается постоянной,

на-

пример,

равной минимальному расстоянию

на

месторождении

от

устья

до

верхних отверстий фильтра.

В

скважинах более глубоких

при

совмещении

работы пласта

и

подъемника значение пластового

и

забойных давлений

приводится

к

уровню

L.

Характеристические кривые приведены

на

рис. III.13

для

трех

устьевых

давлений, метод

их

построения виден

из

рис. III.12

для

устьевого

давления

р

У

1.

Зная давление

на

устье

и

имея

кривую распределения давления

при

дебите

Q\,

определяют давле-

ние

у

башмака колонны НКТ (pei),

находящегося

от

устья

на

известном

расстоянии

L (рис.

III.12).

По ко-

ординатам

Qi и pei на рис.

III.13

строится точка

/.

Затем находится

давление

на

башмаке

для

дебита

Q2

(рог

на

рис. III.12)

и

наносится

точ-

ка

2

(рис.

III.13).

Таким

же

обра-

зом

на

рис. III.13 строят точки

для

дебитов

Q

3

, Qt, Qs-

Соединяя точки,

получают характеристическую

кри-

вую

при

давлении

на

устье

р

г

\.

По-

б

Рис.

Ш.13. Характеристические кри-

вые

добные характеристические кривые

строят

при

различных

устьевых

дав-

лениях

для

НКТ разного диаметра.

111

Выбор

диаметра колонны НКТ

Р

у

—idem

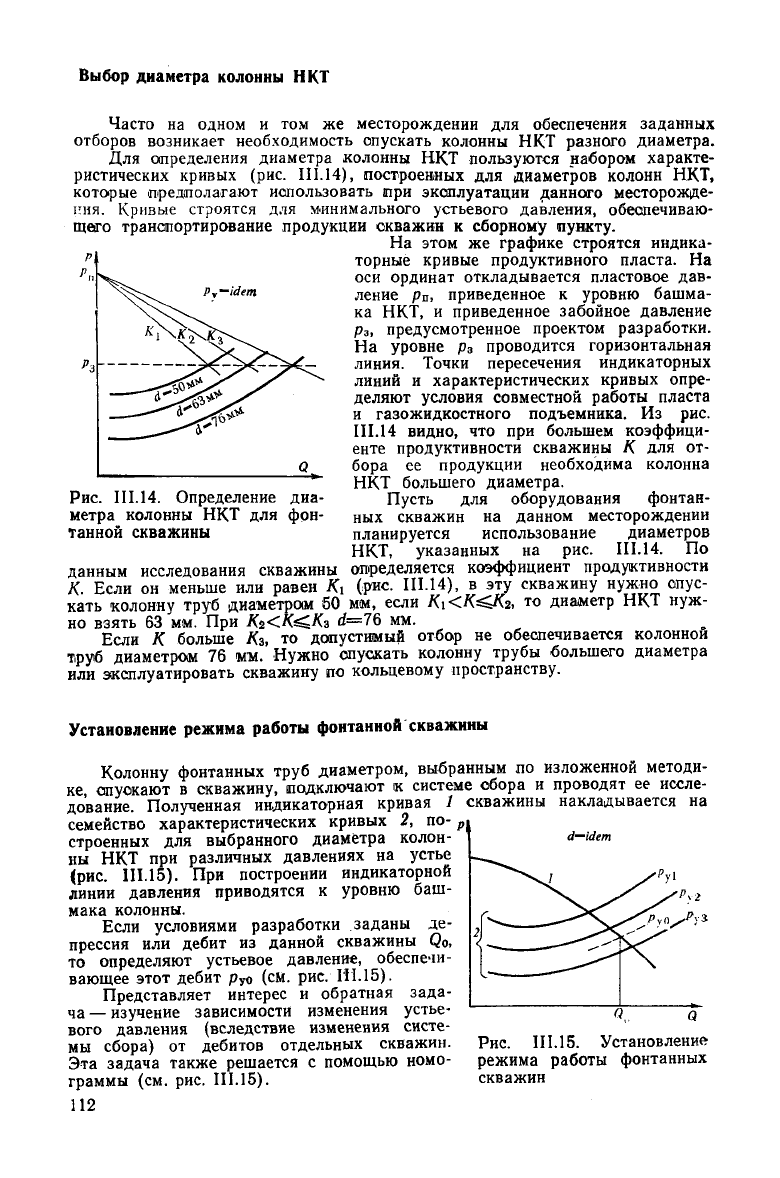

Часто на одном и том же месторождении для обеспечения заданных

отборов возникает необходимость опускать колонны НКТ разного диаметра.

Для определения диаметра колонны НКТ пользуются набором характе-

ристических кривых (рис.

III.14),

построенных для диаметров колонн НКТ,

которые предполагают использовать при эксплуатации данного месторожде-

ния.

Кривые строятся для минимального

устьевого

давления, обеспечиваю-

щего транспортирование продукции скважин к сборному пункту.

На

этом же графике строятся индика-

торные кривые продуктивного пласта. На

оси

ординат откладывается пластовое дав-

ление р

п

, приведенное к уровню башма-

ка

НКТ, и приведенное забойное давление

р

3

,

предусмотренное проектом разработки.

На

уровне р

3

проводится горизонтальная

линия.

Точки пересечения индикаторных

линий

и характеристических кривых опре-

деляют условия совместной работы пласта

и

газожидкостного подъемника. Из рис.

III.14

видно, что при большем

коэффици-

енте продуктивности скважины К для от-

бора ее продукции необходима колонна

НКТ

большего диаметра.

Пусть для оборудования фонтан-

ных скважин на данном месторождении

планируется использование диаметров

НКТ,

указанных на рис. III.14. По

данным исследования скважины определяется коэффициент продуктивности

К. Если он меньше или равен Ki (рис

III.14),

в эту скважину нужно опус-

кать колонну

труб

диаметрам 50 мм, если

Ki<K<&2,

то диаметр НКТ нуж-

но

взять 63 мм. При

К*<К^Кз

d=76 мм.

Если К больше Кз, то допустимый отбор не обеспечивается колонной

труб

диаметром 76 мм. Нужно опускать колонну

трубы

большего диаметра

или

эксплуатировать скважину по кольцевому пространству.

Рис.

II 1.14. Определение диа-

метра колонны НКТ для фон-

танной

скважины

Установление

режима

работы

фонтанной

скважины

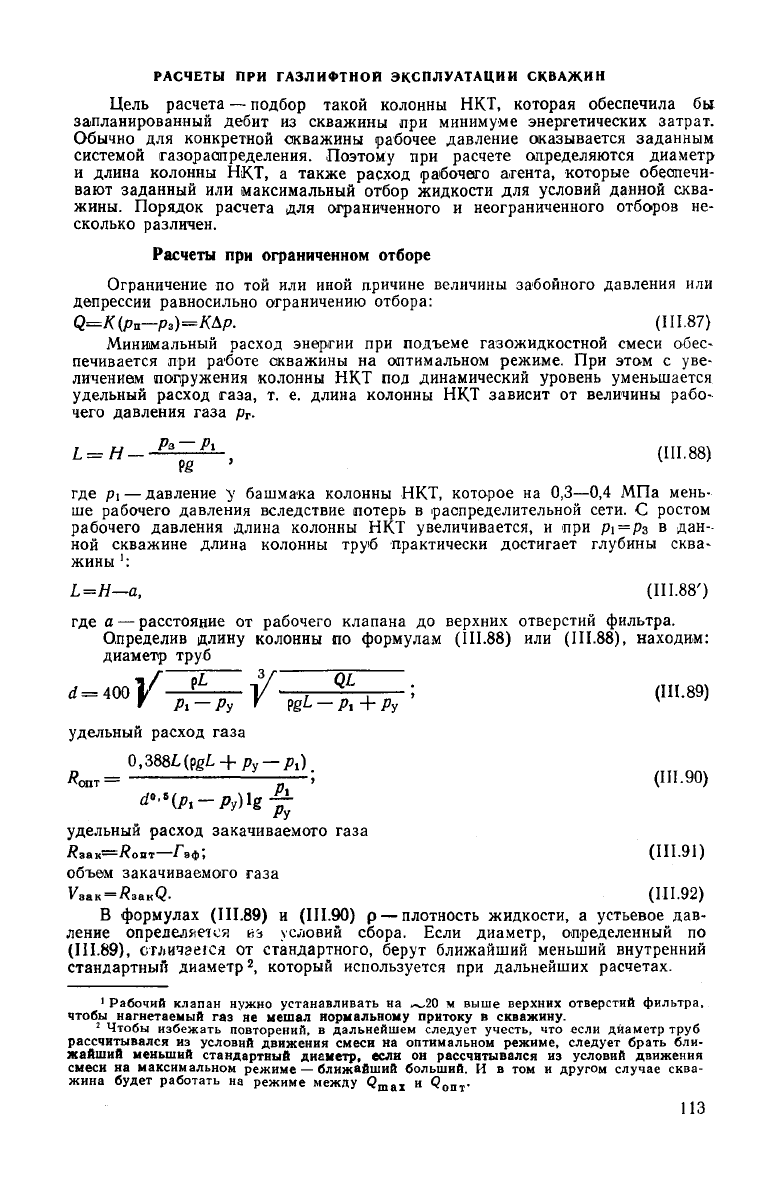

Колонну

фонтанных

труб

диаметром, выбранным по изложенной методи-

ке

опускают в скважину, подключают к системе обора и проводят ее иссле-

дование. Полученная индикаторная кривая / скважины накладывается на

семейство характеристических кривых 2, по-

р

\

строенных для выбранного диаметра колон- "

ны

НКТ при различных давлениях на

устье

(рис.

111.15).

При построении индикаторной

линии

давления приводятся к уровню баш-

мака колонны.

Если условиями разработки заданы де-

прессия

или дебит из данной скважины Qo,

то определяют

устьевое

давление, обеспечи-

вающее этот дебит руо (см. рис. ГН.15).

Представляет интерес и обратная зада-

ча — изучение зависимости изменения

устье-

вого давления (вследствие изменения систе-

мы сбора) от дебитов отдельных скважин.

Эта задача также решается с помощью номо-

граммы (см. рис.

III.15).

112

Рис.

III.15.

Установление

режима работы фонтанных

скважин

РАСЧЕТЫ

ПРИ ГЛЗЛИФТНОИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКВАЖИН

Цель расчета — подбор такой колонны НКТ, которая обеспечила бы

запланированный

дебит из скважины при минимуме энергетических затрат.

Обычно для конкретной скважины рабочее давление оказывается заданным

системой газораспределения. Поэтому при расчете определяются диаметр

и

длина колонны НК.Т, а также расход рабочего агента, которые обеспечи-

вают заданный или 1максимальный отбор жидкости для условий данной сква-

жины.

Порядок расчета для ограниченного и неограниченного отборов не-

сколько различен.

Расчеты при

ограниченном

отборе

Ограничение по той или иной причине величины забойного давления или

депрессии равносильно ограничению отбора:

Минимальный

расход энергии при подъеме газожидкостной смеси обес-

печивается при работе скважины на оптимальном режиме. При этом с уве-

личением погружения колонны НКТ под динамический уровень уменьшается

удельный расход газа, т. е. длина колонны НКТ зависит от величины рабо-

чего давления газа р

т

.

Y&

(HI.88)

где pi—давление у башмака колонны НКТ, которое на

0,3—0,4

МПа мень-

ше рабочего давления вследствие потерь в распределительной сети. С ростом

рабочего давления длина колонны НКТ увеличивается, и при pi=p3 в дан-

ной

скважине длина колонны

труб

практически достигает глубины сква-

жины

':

L=H—a,

(111.88')

где а — расстояние от рабочего клапана до верхних отверстий фильтра.

Определив длину колонны по формулам

(111.88)

или (111.88), находим:

диаметр

труб

g

L

~Pi+

Py

удельный расход газа

,(?g

+

p

yPl

)

Яопт=

—Т-

J

(Ш.90)

удельный расход закачиваемого газа

Я

3

а

к

=Яо

И

т-/\,

ф

;

(111.91)

объем закачиваемого газа

Узак =

Язак<2.

(Ш.92)

В формулах (111.89) и (111.90) р — плотность жидкости, а устьевое дав-

ление определяется ИЗ

УСЛОВИЙ

сбора. Если диаметр, определенный по

(111.89), стличэегся от стандартного,

берут

ближайший меньший внутренний

стандартный диаметр

2

, который используется при дальнейших расчетах.

1

Рабочий

клапан

нужно

устанавливать

на ^,20 м

выше

верхних

отверстий

фильтра,

чтобы

нагнетаемый

газ не

мешал

нормальному

притоку

в

скважину.

2

Чтобы

избежать

повторений,

в

дальнейшем

следует

учесть,

что

если

диаметр

труб

рассчитывался

из

условий

движения

смеси

на

оптимальном

режиме,

следует

брать

бли-

жайший

меньший

стандартный

диаметр,

если

он

рассчитывался

из

условий

движения

смеси

на

максимальном

режиме

—

ближайший

больший.

И в том и

другом

случае

сква-

жина

будет

работать

на

режиме

между

<Э

шах

и <?

О

пт-

113

Не

всегда заданные отборы можно обеспечить по колонне НКТ при ра-

боте на оптимальном режиме. Возможны следующие варианты.

А. Диаметр НКТ, рассчитанный по формуле (111.89), не подходит по раз-

меру к эксплуатационной колонне. Тогда выбирают наибольший диаметр

d\ НКТ, который может быть спущен в данную скважину, и определяют

пропускную способность на максимальном режиме:

15 10-

Р

1

'

5

—*—v—i—)

'

с

11

-

93

)

Если пропускная способность колонны НКТ на максимальном режиме

больше или равна заданному

дебиту,

то

берут

трубы диаметром d

t

. При

Qmax^Q определяют удельный расход газа на максимальном режиме:

max

3,88Z.

2

p

Л.'

РУ

(111.94)

Затем определяют #

3

аи и по формуле (111.92) — расход заканчиваемого газа.

Б.

При

Qm&x>Q

скважина

будет

работать в режиме между Qmax и

<2опт, поэтому для определения расхода закачиваемого газа строят кривую

Q=f(V). Построить необходимо лишь часть характеристической кривой по

касательным к ней в точках оптимального и максимального режимов. Для

этого, зная Qmax (II

1.93),

определим

Р\ — Ру

V =

max

(HI.95)

(111.96)

(III.97)

где расход газа

V

maL

x

и-

V

onr

в

м

3

/сут.

На

рис. II 1.16 выполнены схематические построения и графическое опре-

деление расхода газа V. Расход закачки определится как

V

3tlK

=V—Г

зф

<2. (Ш.98)

В. Если по колонне НКТ диаметром d

x

не

обеспечивается заданный отбор и на мак-

симальном режиме (Qmai<Q), то переходят

на

центральную подачу газа.

Производительность скважины при подъ-

еме газожидкостного потока по кольцевому

пространству между колонной НКТ и обсад-

ной

увеличивается с уменьшением диаметра

НКТ.

Но чрезмерно диаметр этих

труб

умень-

шать нельзя, так как это приведет к большим

потерям давления при прохождении через н ix

газа. Поэтому для каждого внутреннего диа-

метра обсадных

труб

D существует мини-

мальный допустимый диаметр НКТ (внутрен-

ний)

— d

T

:

Рис. 111.16. Графическое

D мм

203 178 153 127

определение расхода газа d' , , ым 76 63 51 38

При

QonT<Q<Qmax

"" "

114

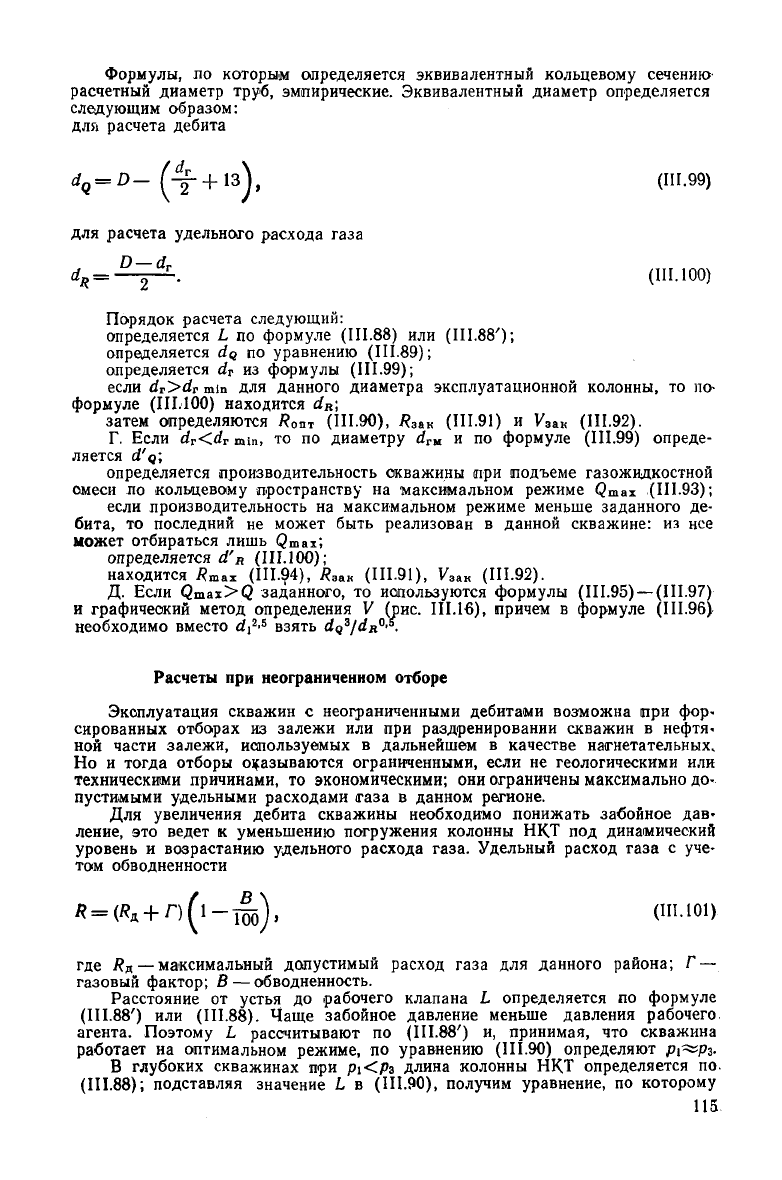

Формулы, по которым определяется эквивалентный кольцевому сечению

расчетный диаметр труб, эмпирические. Эквивалентный диаметр определяется

следующим образом:

для расчета дебита

(HI.99)

для расчета удельного расхода газа

Порядок

расчета следующий:

определяется L по формуле

(111.88)

или (111.88');

определяется d<? по уравнению (111.89);

определяется d

T

из формулы (111.99);

если

dr>d

r

min для данного диаметра эксплуатационной колонны, то по-

формуле (III.100) находится d

R

\

затем определяются Я

О

п

Т

(111.90),

R

3&K

(III.91) и К

аак

(IH.92).

Г. Если

d

T

<d

T

min, то по диаметру d

rM

и по формуле

(111.99)

опреде-

ляется d'q\

определяется производительность скважины при подъеме газожидкостной

смеси по кольцевому пространству на максимальном режиме Qmax (111.93);

если производительность на максимальном режиме меньше заданного де-

бита, то последний не может быть реализован в данной скважине: из нее

может

отбираться лишь Qmax;

определяется d'

R

(III.100);

находится Яшах (IH.94),

R

3aK

(III.91),

У

зак

(111.92).

Д. Если Q

m

ax>Q заданного, то используются формулы

(111.95)

— (III.97)

и графический метод определения V (рис. III.16), причем в формуле (III.96)

необходимо вместо d^

5

взять

dQ

3

/dR°*.

Расчеты

при

неограниченном

отборе

Эксплуатация скважин с неограниченными дебитами возможна при фор-

сированных отборах из залежи или при раздренировании скважин в нефтя-

ной

части залежи, используемых в дальнейшем в качестве нагнетательных^

Но

и тогда отборы оказываются ограниченными, если не геологическими или

техническими причинами, то экономическими; они ограничены максимально до-

пустимыми удельными расходами газа в данном регионе.

Для увеличения дебита скважины необходимо понижать забойное дав-

ление,

это ведет к уменьшению погружения колонны НКТ под динамический

уровень и возрастанию удельного расхода газа. Удельный расход газа с уче-

том обводненности

о

\

(III.101)

где Яд—максимальный допустимый расход газа для данного района; Г —

газовый фактор; В — обводненность.

Расстояние

от устья до рабочего клапана L определяется по формуле

(111.88')

или (111.88). Чаще забойное давление меньше давления рабочего

агента. Поэтому L рассчитывают по (111.88') и, принимая, что скважина

работает на оптимальном режиме, по уравнению (111.90) определяют р^Ръ-

В глубоких скважинах при

р\<рг

длина колонны НКТ определяется по-

(111.88); подставляя значение L в (111.90), получим уравнение, по которому

115

определим р

3

:

0

(-P

3

+ Р

У

)

(III.

102)

За

Rom в формулах (III.90) и (III.102) принимается удельный расход

таза, определенный по (III.101). Диаметр колонны НКТ в

(111.90)

и

(III.102) неизвестен, но от него мало зависит р

3

, поэтому обычно можно

лринять

d=63 мм.

Определив забойное давление, по формуле притока

(111.87)

находят де-

бит и по

(111.89)

—диаметр колонны НКТ.

Если определенный по

(111.89)

диаметр колонны оказывается настолько

большим, что она не может быть спущена в обсадную колонну, принимают

эквивалентный

диаметр и по формуле (III.99) определяют d

T

для подачи ра-

бочего агента. Если диаметр d

T

будет

меньше минимально допустимого для

данной

обсадной колонны, то дебит, определенный из условий максимально

допустимого удельного расхода газа, не может быть обеспечен в данной

скважине.

Тогда дебит определяется пропускной способностью кольцевого простран-

ства между обсадной (эксплуатационной) колонной и колонной НКТ при

минимальном

диаметре d

T

последних:

Pl

-p

y

y.5

1

J •

(III.

103)

По

формуле (III.103) определяют забойное давление, принимая эквива-

лентные диаметр по

(111.99)

и подставляя в (III. 103) вместо L ее значение

по

(111.88)

или (111.88'). Определив забойное давление, по уравнению при-

тока находят дебит скважины.

ГРАФИЧЕСКИЙ

МЕТОД

РАСЧЕТА

ГАЗЛИФТНОЙ

СКВАЖИНЫ

Определение

диаметра

колонны

НКТ

Для расчета удобнее в качестве параметра кривых использовать не де-

бит, а газожидкостное отношение а<> (рис. II

1.17).

Под газожидкостным отно-

шением

понимается отношение объемного расхода газа, приведенного к нор-

мальным условиям, к

расходу

жидкости. Номограммы типа представленной

на

рис. III.17 рассчитываются с учетом свойств жидкостей и газа данного

месторождения и средней температуры потока. Рассчитываются номограммы

для различных диаметров подъемника, разных дебитов и обводненности про-

дукции.

Левая кривая номограммы (рис. III.17) соответствует минимальному

градиенту. С ростом давления для достижения минимального градиента тре-

буются большие газожидкостные отношения.

Итак,

для данной скважины, из которой планируется отбор Q при извест-

ной

обводненности продукции, нужно подобрать оптимальный диаметр ко-

лонны

НКТ, установить глубину ввода газа и определить его расход. По

результатам исследования скважины известны пластовое давление,

коэффи-

циент

продуктивности, газовый фактор. Величиной устьевого давления за-

даются исходя из условий системы сбора.

Для расчетов выбирают номограммы для различных диаметров колонн

НКТ,

отвечающие условиям скважины по дебиту и обводненности. Для каж-

дого диаметра проводят графические построения, описанные ниже.

116

Давление,

МПа

0

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 1.5 16 17 18 19 20

Л-2

Р

Рис.

III.17.

Типовая номограмма

для

расчета газлифтных скважин:

внутренний

диаметр НКТ 50 мм; дебит 127 м'/сут; плотность нефти 825

кг/м

3

;

относи-

тельная плотность газа

Д—0,65;

средняя температура потока 60° С; воды нет

На

кальке

в

масштабе номограммы наносятся

оси

давления

и

глубины

(рис.

III.

18).

На оси Н

откладывается глубина скважины

Я

с

и на

этом уров-

не

наносится точка забойного давления

p

3

= Ai—(Q/K) • На оси Р

откла-

дывается точка давления

на

устье

р

у

.

Затем калька

(см. рис.

III.18) накладывается

на

номограмму

(см.

рис.

1П.17)

так,

чтобы

оси

глубин совпали,

и

перемещается

по оси

глубин

вверх таким образом, чтобы точка

р,

легла

на

кривую

с

газожидкостным

отношением

а<>,

равным пластовому газовому

фактору, пересчитанному

на

жидкость

<х

п

.

Эта кривая проводится

на

кальке. Если

та-

кой

кривой

на

номограмме

нет, она

интер-

полируется.

Отметим,

что

газовый фактор нужно

брать

в

м

3

/м

3

,

тогда

а

п

=

Г(1—В/100).

Затем

калька перемещается

по оси

глубин вниз

так,

чтобы точка

р

у

ложилась последовательно

на

кривые

на рис.

II

1.17 с

газожидкостными

от-

ношениями

больше,

чем

пластовый газовый

фактор

а

в

. Эти

кривые проводятся

на

каль-

ке

(ооь а<м, аоз)

«04) • Точки пересечения этих

кривых

(см. рис.

III.18)

с

кривой пластового

газового фактора показывают возможный

диа-

пазон

параметров эксплуатации данной сква-

жины

как по

глубине ввода рабочего агента

и

давлению закачиваемого газа,

так и по

удельному

расходу.

При

этом удельный

рас-

ход газа (Л=щ—а

а

) возрастает

с

умень-

шением

рабочего давления нагнетания.

Рис.

III.18.

Выбор диамет-

Таким

образом, заданный дебит может

ра

газлифтного подъемника

117

быть обеспечен при различных

удельных

расходах

газа и соответствующих

им

рабочих давлениях. Условия эксплуатации определяются типом газлифта

на

данном месторождении.

При

бескомпрессорном газлифте необходимо как можно полнее исполь-

зовать давление газа, т. е. эксплуатировать скважины при максимальном

рабочем давлении, что обеспечит минимальные удельные расходы газа и се-

бестоимость добычи нефти.

При

газлифтном цикле исходят из минимума затрат энергии на компри-

мирование газа, необходимого для подъема единицы объема продукции. По-

этому выбирается такое давление компримирования и, следовательно, рабо-

чее давление, при котором затраты энергии минимальны.

В соответствии с заданными условиями эксплуатации скважин, выбран-

ной

системой газлифта, возможной величиной рабочего давления по графику

(см.

рис. III.18) определяются глубина ввода и удельный

расход

газа для

данного диаметра колонны НКТ. Проведя подобные построения для колонн

НКТ

других

диаметров, определяют сравнением, для какого из них удельный

расход

газа

будет

минимальным. Колонну

труб

этого диаметра спускают

в

скважину для отбора дебита Q.

Подобные расчеты осуществляются в диапазоне дебитов газлифтных

скважин на месторождении, составляется таблица зависимости диаметра

НКТ

от дебита скважины для использования в дальнейшем.

Выбрав для данной скважины диаметр колонны НКТ, приступают к рас-

чету

пуоковых и рабочего клапанов.

Определение глубины установки газлифтных клапанов

Для графического расчета необходимо располагать:

а) кривыми распределения давления по колонне НКТ p=f(H) типа кри-

вых рис. III.17 для условий в скважине и выбранного диаметра колон-

ны

НКТ;

б) палеткой на кальке для графического расчета с нанесенными осями

давления и глубины в том же масштабе, что и на номограмме p=f(H).

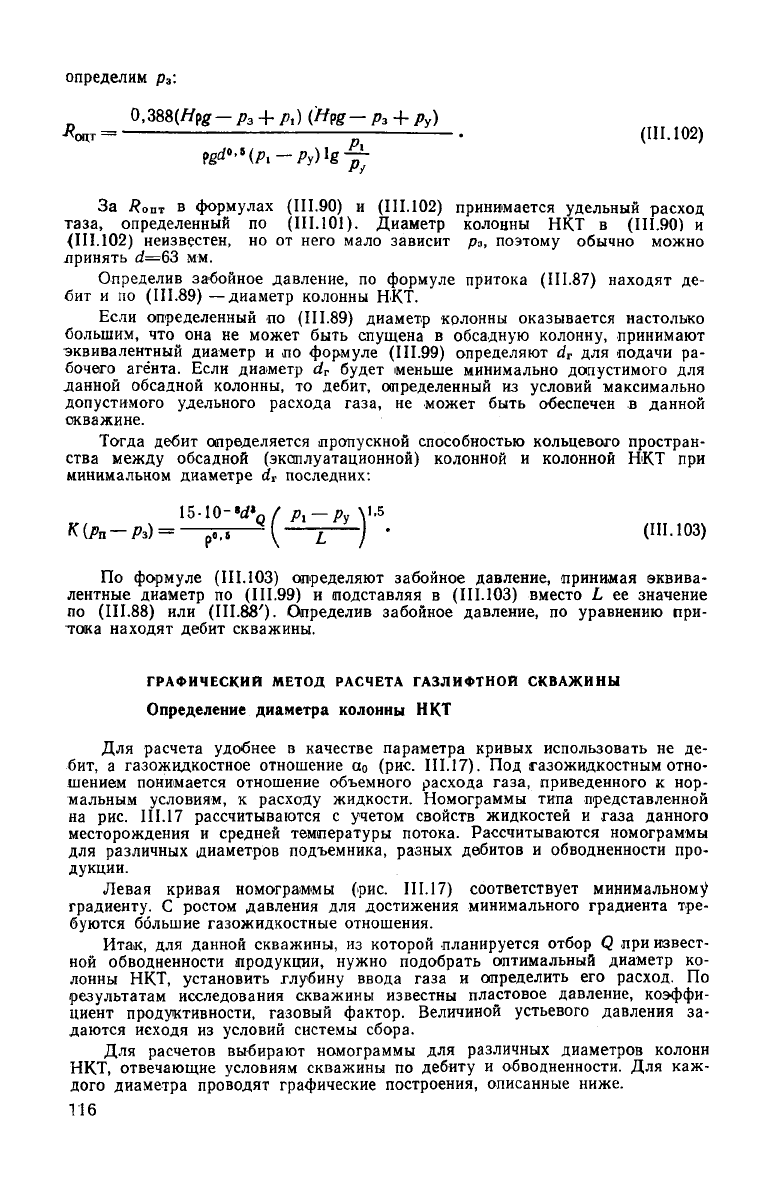

Предварительные определения (рис. III.19)

1. На кальке-диаграмме (см. рис. III.19) наносятся буферное давление

р

у

И давление заканчиваемого газа р

т

, а также на глубине скважины Н

с

пластовое и забойное давления р

п

и р

3

.

2. Из точки забойного давления р

3

проводят кривую / распределения

давления по колонне НКТ ниже точки закачки газа (ниже рабочего клапа-

на).

Для этого кальку накладывают на номограмму рис. III.17 так, чтобы

оси

глубин совпали. Перемещая кальку по оси глубин, накладывают точку

рз на кривую с газожидкостным отно-

шением,

равным а

п

. Проводят нз каль-

ке

эту кривую.

3. Перемещая кальку выше (оси

глубин совпадают), совмещают точку

р

а

с кривой номограммы с нулевым га-

зожидкостным отношением и проводят

на

кальке кривую 2 (рис. III.19), ко-

торой пользуются при расстановке пус-

ковых газлифтных клапанов.

4. Из точки р

п

проводят прямую

распределения давления в неработаю-

щей

скважине. Уклон этой прямой 3

определяется плотностью жидкости и

отличается от уклона кривой 2 на ве-

личину потерь на трение. Пересечение

кривой

3 с осью глубин указывает

положение статического уровня в сква-

жине.

5. Из точки р

г

проводят прямую 4

изменения

давления в межтрубном

р

-л

ч

1

Н

с

У

Рг

ffp к mil

р*

р

Рп

и

Рис.

III.19.

Кривые распределения

давления, используемые для рас-

становки клапанов

118

пространстве, через которое закачивается рабочий агент. Прямую можно

построить, определив давление на глубине Н по барометрической формуле

0,03415tfA

p~

r

(H)

= p

v

e

TT

(III. 104)

где Д — относительная плотность газа по

воздуху;

z — коэффициент сжимае-

мости газа при средних давлении и температуре; Т — температура, К; Я —

глубина, м.

6. Из точки р

у

проводят кривую минимального градиента давления (см.

рис.

ПГ19, кривая 5). Для этого, перемещая кальку вдоль оси глубин

вниз,

накладывают точку р

у

на кривую p=f(H) номограммы с минимальным гра-

диентом давления (см. рис.

III.17,

левая огибающая

кривая).

Проводят кри-

вую минимального градиента на кальке.

Точка пересечения кривых / и 5

дает

минимальную глубину установки

рабочего клапана.

Расчет первого пускового клапана

Сильфонные

клапаны предназначенные для периодического газлифта,

чаще всего применяются и при непрерывном газлифте.

Пусковые «лапаны для непрерывного газлифта позволяют автоматически

запускать скважину без присутствия оператора, в то время как при пуске

скважины,

оборудованной клапанами для периодического газлифта, присутст-

вие оператора необходимо. Тем не менее для газлифтной эксплуатации за

рубежом пусковые клапаны для непрерывного газлифта практически не при-

меняются по следующим причинам:

глубина спуска их ограничена:

где //max — в м; р—в МПа.

Необходимы большие пусковые давления, так как потери давления обу-

словлены прохождением газа через калиброванные отверстия;

вследствие больших потерь в этих отверстиях пусковые клапаны непри-

годны для многодейитных газлифтных скважин, т. е. где необходимы боль-

шие расходы рабочего агента.

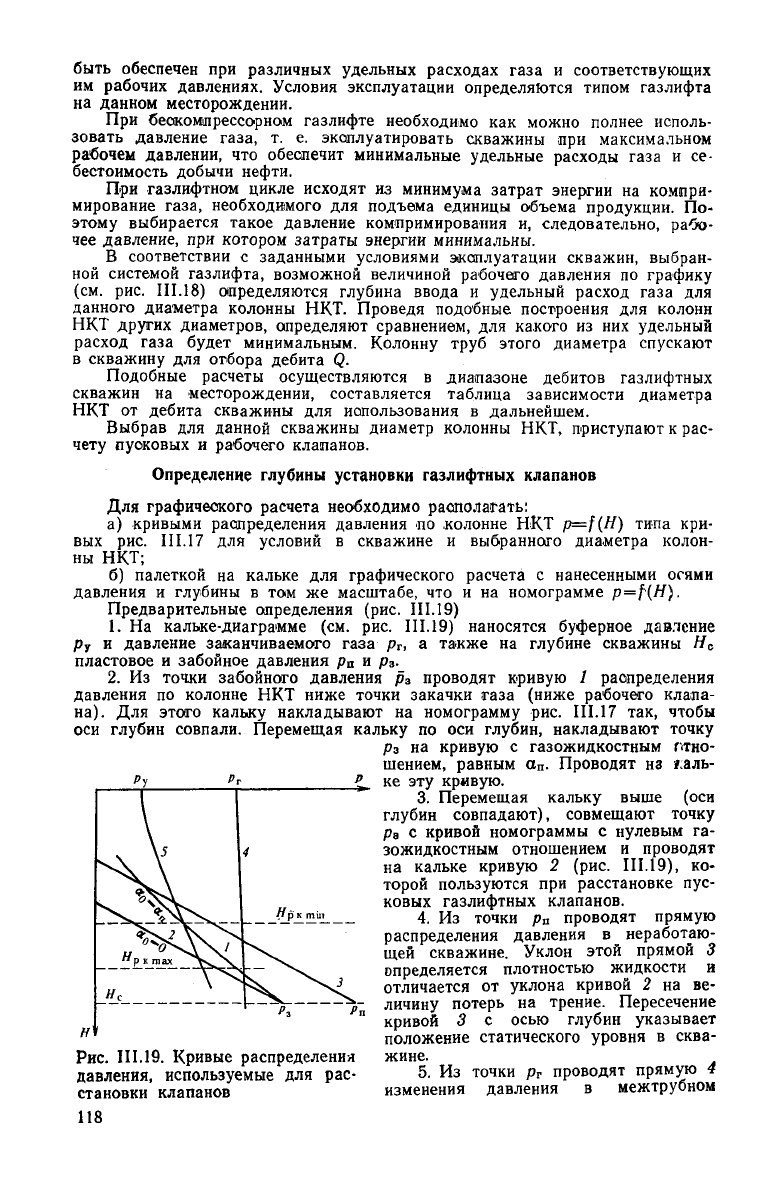

1. Определим глубину установки первого клапана L\.

При

пуске газлифтной установки возможны:

а)

низкий

статистический уровень (рис.

111.20);

при отжатии уровня жид-

кости в межтрубном пространстве до места установки первого пускового

клапана

уровень жидкости в

трубах

не достигает устья. Тогда расстояние

до пускового клапана

10" (д. —/>

у

) &

£, =

Аст+

^f-^-W''

(ШЛ05)

(поглощением пласта пренебрегаем);

б) высокий статический уровень, поэтому ранее чем уровень жидкости

в

межтрубном пространстве достигнет места установки клапана, начинается

перелив жидкости на

устье

через колонну НКТ. Тогда глубина установки

первого пускового клапана

10

е

(р

т

— рЛ

L

"Л—ZIL.

(III.

105')

Pg

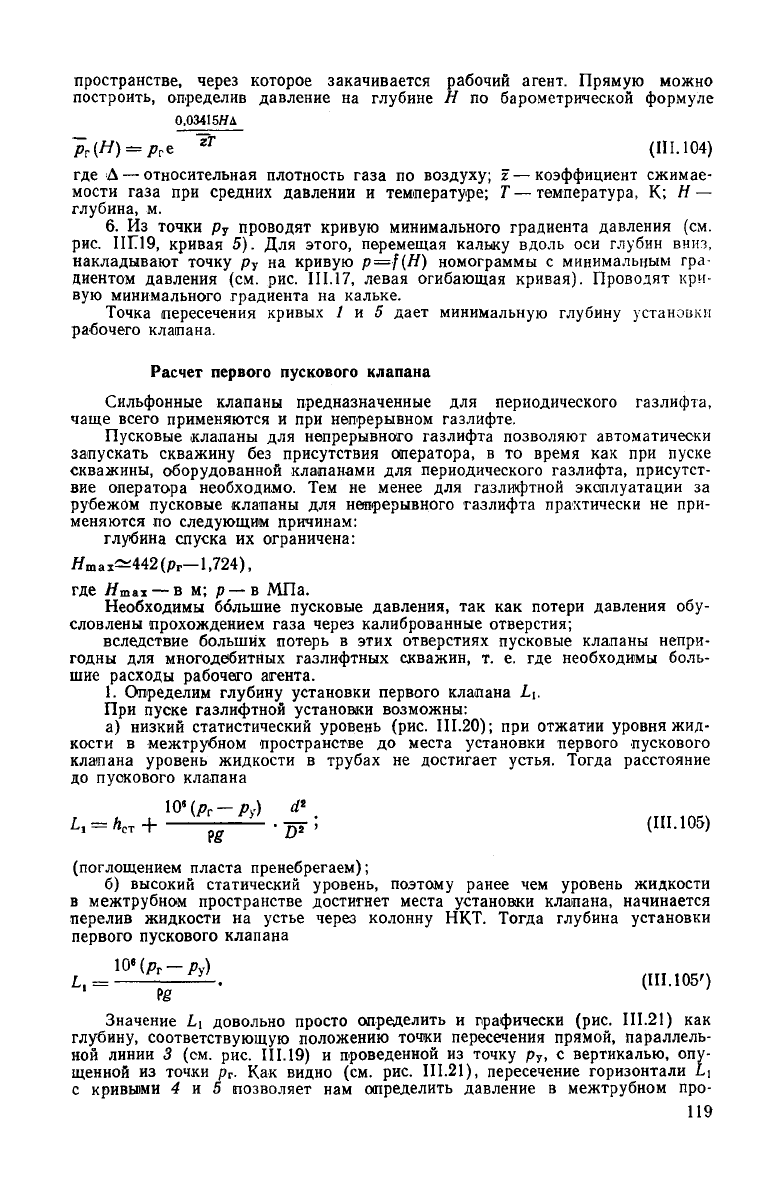

Значение

L\ довольно просто определить и графически (рис.

111.21)

как

глубину,

соответствующую

положению точки пересечения прямой, параллель-

ной

линии 3 (см. рис. III.19) и проведенной из точку р

у

, с вертикалью, опу-

щенной

из точки р

г

. Как видно (см. рис.

111.21),

пересечение горизонтали L\

с кривыми 4 я 5 позволяет нам определить давление в межтрубном про-

119

Pv

i

-dr.

ID

1

Статический

уровень

Рис.

II 1.20. Определение глу-

бины

установки первого кла-

пана

Рис.

111.21. Расстановка пусковых клапанов

Ру

странстве на уровне первого клапана р

г

ы и минимальное давление в ко-

лонне

НКТ рт нивы на этом же уровне.

Практически

нужно определять L\ для обоих случаев и за глубину

уста-

новки

первого клапана выбрать большее из

двух

значений.

Если

таковым окажется L

lt

определенное по формуле (III.105), то на

графике

типа, представленного на рис. 111.21, проводится горизонталь на

уровне L\, и пересечение ее с кривыми 4 и 5 также

дает

нам р

г

ы и

Pi

minx-i-

Места установки следующих пусковых клапанов определяются также.

Первый

клапан тарируется таким образом, чтобы он открывался при

давлении закачиваемого газа на глубине установки р

г

ы и минимальном

давлении в

трубах

р

т

юты- Начальный перепад давления Api необходим,

чтобы газ начал поступать из межтрубного пространства в колонну НКТ.

По

мере поступления газа через клапан столб жидкости в колонне НКТ

газируется, смесь поступает на поверхность, градиент давления смеси в тру-

бах уменьшается от максимального (ом. рис. 111.21, прямая 6) до минималь-

ного

(см. там же кривая 5). Одновременно увеличивается перепад давления-

на

клапане (до р

т

ы—Рттты), что приводит к увеличению расхода газа к

понижению

уровня жидкости в межтрубном пространстве. Подводящая га-

зовая

линия оборудуется регулируемым штуцером у устья скважины или

в

газораспределительной будке. Поэтому при увеличении расхода газа давле-

ние

р

г

за штуцером уменьшается. При расходе газа через первый клапан,.

близком

к максимальному, давление закачиваемого газа становится равным

давлению закрытия первого клапана, и клапан закрывается. Газ продолжает

поступать в межтрубное пространство, давление там растет. Так как давле-

ние

открытия второго пускового клапана устанавливается ниже, чем давле-

ние

открытия первого клапана, то открывается второй клапан. Газ начинает

поступать через него, и устанавливается градиент давления, соответствуют

щий

кривой 7 на рис. II 1.21. В дальнейшем этот градиент снижается до ми-

нимального,

но в начальный момент давление в

трубах

на уровне первого-

клапана

повышается от p

T

mmLi до р

т

наш (см. рис.

111.21),

что может

привести

к открытию первого пускового клапана. Этого не произойдет, если

давление открытия второго клапаиа

будет

ниже давления открытия первого

120