Дьяченко В.Г. Теория двигателей внутреннего сгорания

Подождите немного. Документ загружается.

148

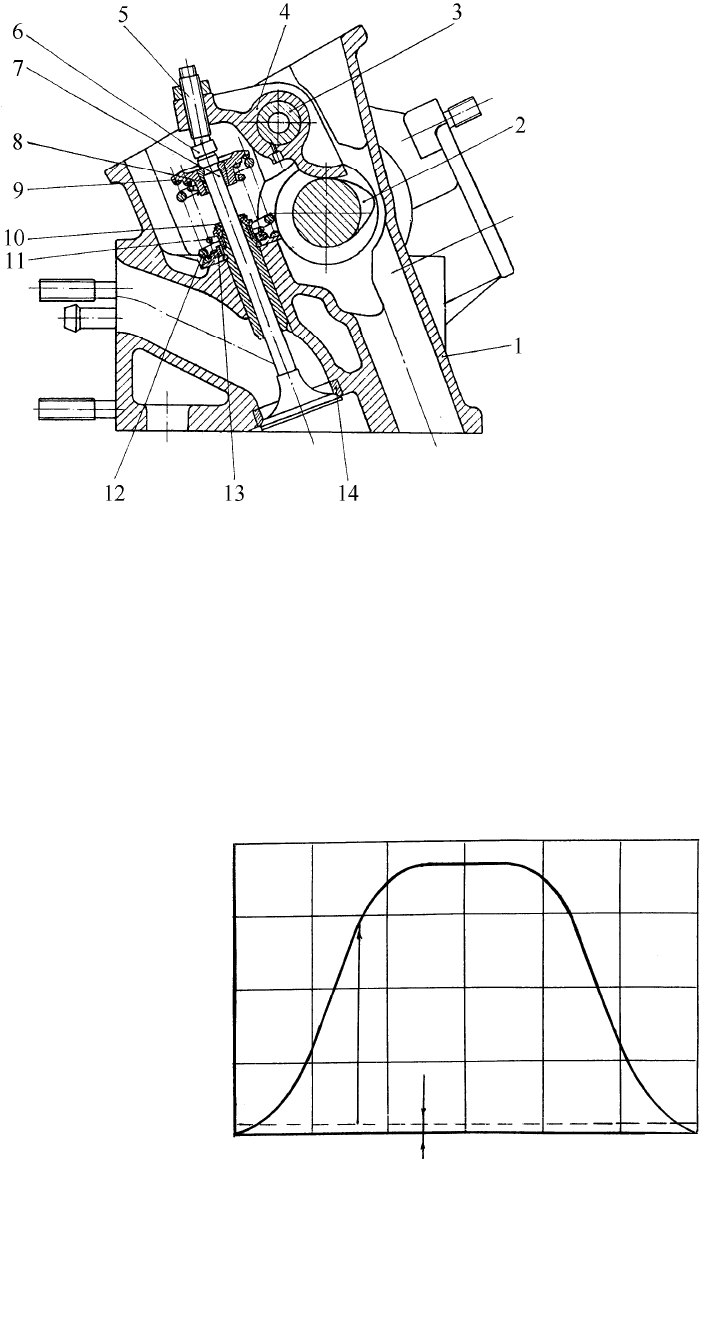

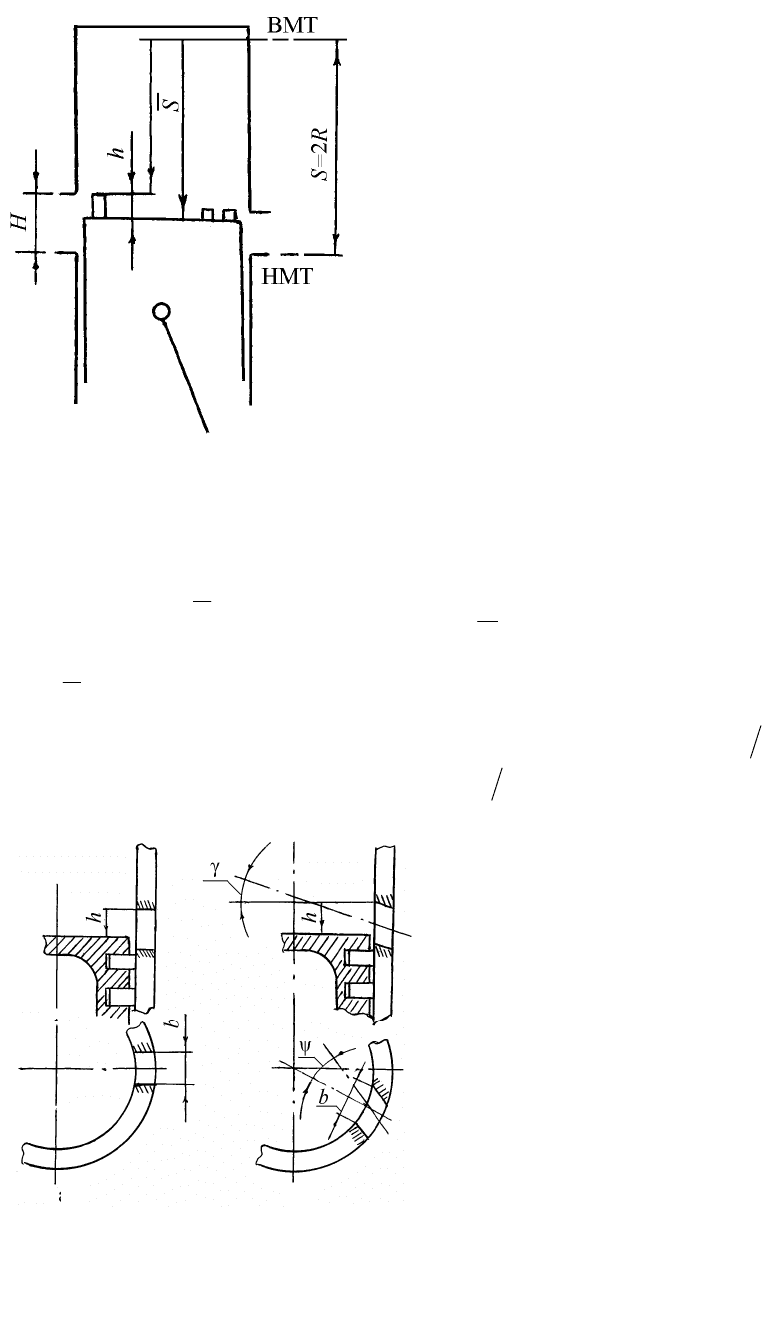

Изменение площади

проходного сечения кла-

пана может быть опреде-

лено, если известны закон

подъема клапана по углу

поворота кривошипа (рис.

5.2), зависящий от про-

филя кулачка, зазора в

механизме привода кла-

пана (для компенсации

температурного расшире-

ния деталей при работе

двигателя), геометриче-

ских размеров клапана

Рисунок 5.1 – Механизм привода клапанов двигателя с искровым зажиганием:

1 – головка цилиндров; 2 – кулачок распределительного вала; 3 – ось кором

ы-

сел; 4 – коромысло; 5 – регулировочный винт; 6 – наконечник регулировочн

о-

го винта; 7 – клапан; 8 – сухарики тарелки клапана; 9 – тарелка пружины кл

а-

пана; 10 – маслоотражательный колпачок клапана; 11 – внутрен

няя пружина;

12 – наружная пружина; 13 – опорная шайба; 14 – седло клапана

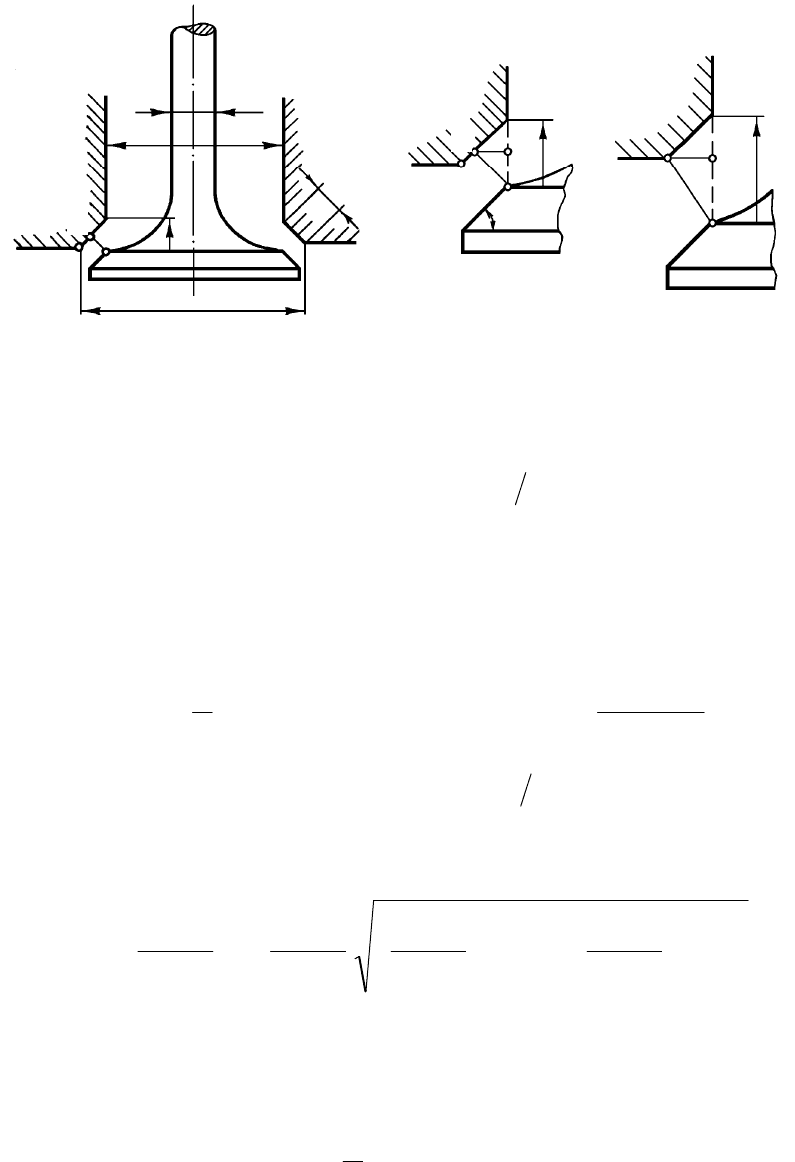

Рисунок 5.2 – Изменение высоты подъе

ма

клапана по углу поворота

коленчатого вала:

кл.

– зазор между клапаном и толкате-

лем (регулировочным винтом)

h,

мм

200

160

120

80

40

2

4

6

,

ПКВ

кл

h

149

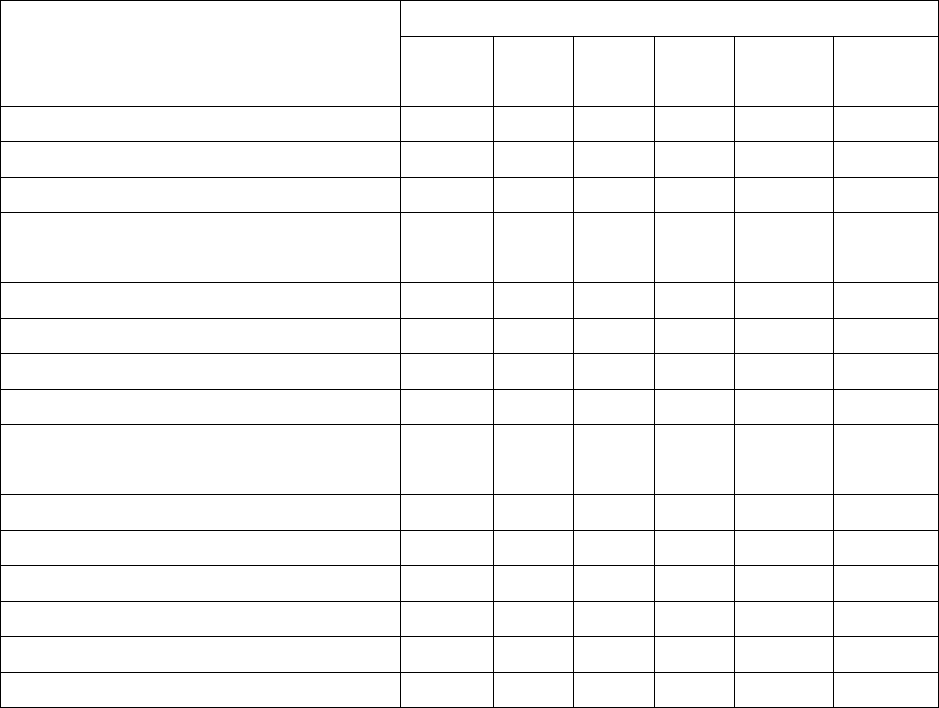

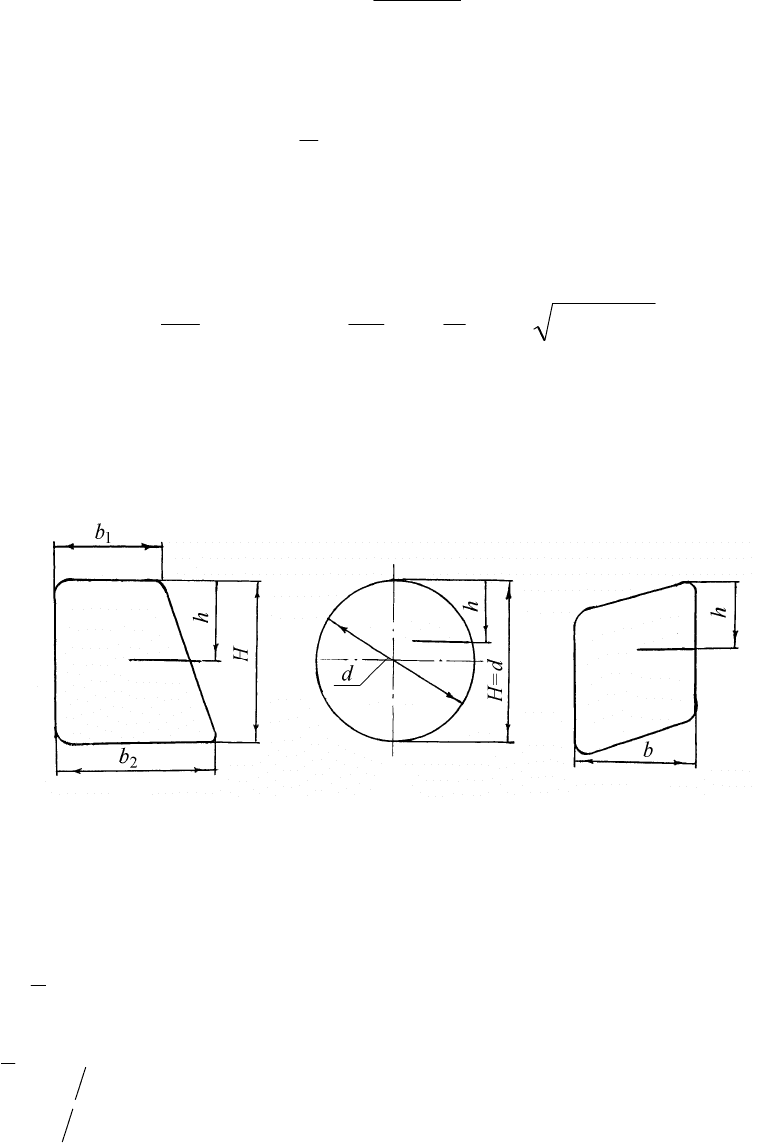

(рис. 5.3) 1, 2. Для определения площади проходного сечения

клапана в зависимости от подъёма клапана подъём клапана делят

на 3 участка 1 (рис. 5.3).

На первом участке подъёма (

sinbh ) перпендикуляр из

точки А к образующей поверхности седла клапана является об-

разующей (АВ) боковой поверхности усеченного конуса, боковая

площадь поверхности которого принимается за площадь про-

ходного сечения клапана

2

2sin

cos2

2

AВ

1

h

dhaddf . (5.1)

На втором участке подъёма (

sinbh ) площадь проход-

ного сечения клапана равна площади боковой поверхности усе-

ченного конуса с образующей АС,

22

2

tg

2222

AС

dD

h

dDdDdD

f . (5.2)

На третьем участке подъёма клапана площадь проходного

сечения клапана равна площади поперечного сечения канала пе-

ред седлом клапана,

2

шт

2

3

4

ddf

. (5.3)

Рисунок 5.3 – Схемы к расчету площади проходных сечений клапанов

d

шт

d

D

h

a

b

h

h

a

A

A

A

C

C

C

B

B

h<b/sin

h>b/sin

150

В двухклапанных головках цилиндров дизелей отношение

площади проходного сечения впускного клапана к площади

поршня не превышает 0,14–0,16 (табл.5.1), в двигателях с искро-

вым зажиганием – 0,16–0.20. В четырёхклапанных головках ци-

линдров дизелей отношение площади проходного сечения впуск-

ных клапанов к площади поршня возрастает до 0,20, в двигателях

с искровым зажиганием – до 0,25. Площадь проходных сечений

выпускных клапанов обычно принимается несколько меньшей

площади проходных сечений впускных клапанов (табл. 5.1).

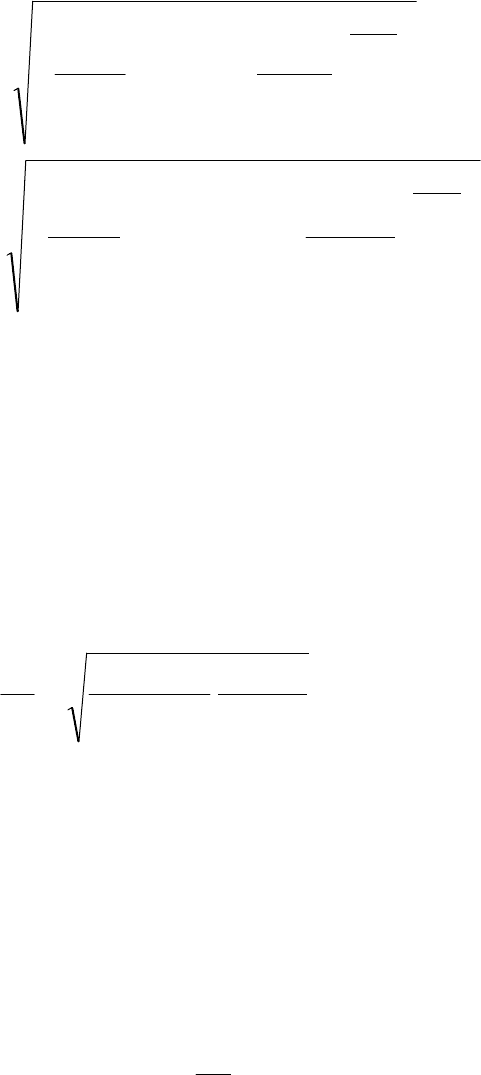

Таблица 5.1 – Соотношение площадей проходных сечений

клапанов в четырёхтактных дизелях

Марка

двигателя

Параметр

n,

об/мин

C

m

,

м/с

d

s

,

мм

d

в

,

мм

if

в

/if

s

,

if

s

/F

п

,

4Ч 8,5/11 1500 5,5 35 31 0,77 0,158

4Ч 10,5/12 (Д-37В) 1600 6,4 40 34 0.68 0,138

4Ч 10,5/13 1500 6,5 41 38 0,85 0,145

6Ч 10,5/12,5 (JT-230,

Камминс)

2500 10.4

31,8

31,8

1,0 0,087

4Ч 12/14 (СМД-14) 1700 7,9 47 40 0,72 0,145

1Ч 12,5/14 (Д-20) 1600 7,5 47 41 0,75 0,133

6Ч 13/11,5 (СМД-60) 2100 8,05

53 44 0,67 0,158

8Ч 13/14 (ЯМЗ-238) 2100 9,8 53 44 0,67 0,158

6Ч 14/15,2 (NH-250,

Камминс)

2100 10,7

47,8

47,8

1,0 0,109

4Ч 14,5/20,5 (Д-130) 1050 7,2 54 54 1,0 0,130

12ЧН 16,5/21* 1500 10,5

50 50 1,0 0,171

6ЧН 23/30* 1000 10,0

70 70 1,0 0,170

16ЧН 24/27 (Д-70)* 1000 9,0 76 68 0,79 0,188

6ЧН 31,8/33 (Д-50)* 740 8,1 92 92 1,0 0,160

8ЧН 26/26 (Д-49)* 1000 8,7 72 62 0,74 0,154

Здесь: i – количество клапанов на цилиндр;

*) четырёхклапанные головки цилиндров

Примерное соотношение площадей проходных сечений

впускных и выпускных клапанов может быть оценено, если исхо-

дить из условий равенства объёмных расходов рабочего тела че-

151

рез клапаны и равенства гидравлических потерь на клапанах (ра-

венства отношений р

вп.ср

/р

s

и р

т

/р

вып.ср

) [3]:

,1

1

2

1

1

2

вып

1

вып.ср

т

вып.срт

т

т

ср

вв

вп

1

вп.ср

т

т

к

к

к

к

s

ss

s

s

ср

ss

p

р

TR

к

к

f

p

р

TR

к

к

f

s

s

(5.4)

где

s

,

в

– коэффициенты расхода впускных и выпускных кла-

панов (

s

в

); f

в

, f

s

– площади проходных сечений впускных и

выпускных клапанов; Т

вып.ср

– средняя температура продуктов

сгорания на такте выпуска (800–1100 К);

вп

,

вып

– продолжи-

тельность тактов впуска и выпуска (

вп

вып

180/(6n)). Ес-

ли принять Т

s

= 300 К, R

т

R

s

и значения показателей адиабаты

для воздуха и продуктов сгорания к

s

= 1,4 и к

т

= 1,32, то из ра-

венства (5.4) следует, что при максимальном подъеме клапанов

6,05,0

1

1

вып.срт

т

Т

Т

кк

кк

f

f

s

s

s

s

в

. (5.5)

В современных двигателях отношение f

в

/f

s

принимается не-

сколько большим (f

в

/f

s

= 0,7–0,8). Увеличение отношения f

в

/f

s

свыше 0,8 нерационально из-за увеличения гидравлических по-

терь на впускном клапане, снижения коэффициента наполнения.

Для характеристики площади проходного сечения клапана,

динамики ее изменения используют также такой показатель, как

«время-сечение» клапана

к

н

к

н

6

1

fd

n

fd

, (5.6)

где

н

,

к

– углы поворота коленчатого вала, соответствующие

началу подъёма и посадки клапана на седло.

Время-сечение клапана позволяет ориентировочно оценить

выбор диаметра клапанов и параметров механизма их привода.

152

§2. Площадь проходных сечений окон в стенке цилиндра

В двухтактных двигателях для

осуществления газообмена использу-

ют и клапаны в головке цилиндра и

окна в стенке цилиндра, которые от-

крываются и закрываются поршнем

или золотником с приводом от колен-

чатого вала. Например, в двухтактных

двигателях внутреннего сгорания с

прямоточной клапанно-щелевой схе-

мой продувки используются и клапа-

ны, установленные в головке цилинд-

ров, и окна в стенке цилиндров. Закон

открытия окон по углу поворота

кривошипа определяется перемеще-

нием поршня (рис. 5.4):

11

2cos1

4

cos1 SRSSh

, (5.7)

где

S

, S

1

– перемещения поршня от ВМТ, соответствующие углу

поворота кривошипа и началу открытия окон; 2SR

– радиус

кривошипа; S – ход поршня; LR

– отношение радиуса кри-

вошипа R к длине шатуна L. Если

ширина окна по высоте не изме-

няется (рис. 5.5, а) и ось окна

совпадает с радиусом цилиндра,

то площадь окна, открываемая

поршнем,

f = b h. (5.8)

При наклоне оси окна к оси

цилиндра и к радиусу цилиндра

(тангенциальные окна, рис.5.5, б),

то площадь окна, открытая порш-

нем

f = b cos h cos. (5.9)

Рисунок 5.5 – Схемы радиального

окна (а)

и окна с тангенциальным

и радиальным наклоном (б)

а

б

Рисунок 5.4 – Схема к расчету

высоты открытой части окна

S

1

153

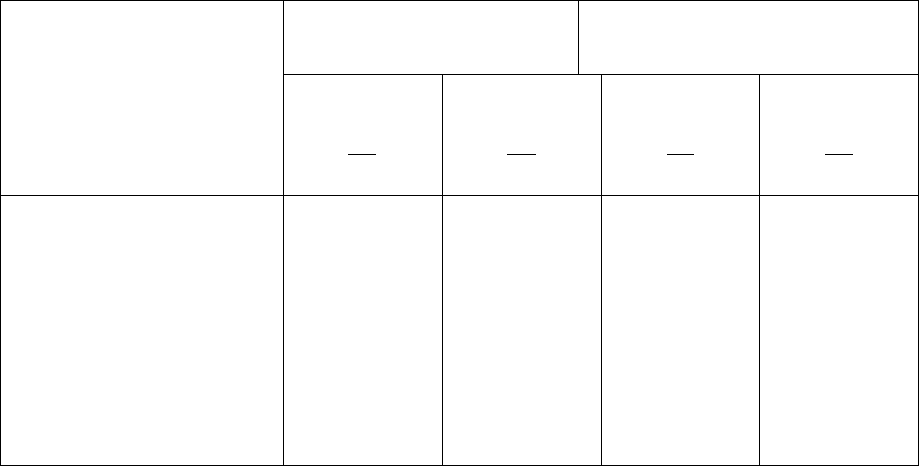

Для трапециевидного сечения окна (рис. 5.6, а) ширина окна

у кромки поршня

H

bb

hbb

12

1

, (5.10)

а величина площади полностью открытого окна

Hbbf

21

2

1

. (5.11)

Величина площади открытого сечения круглого окна

(рис.5.6, б)

hdhh

d

d

hd

f

2

2

1arccos

4

2

. (5.12)

В реальных конструкциях двухтактных двигателей исполь-

зуются и другие формы окон – треугольные, эллиптические,

ромбические (рис. 5.6, в) и т.п.

Размеры органов газораспределения двухтактных двигате-

лей характеризуются количеством окон i, относительной высотой

окон (

h

= h/S), общей относительной шириной окон (по отноше-

нию к длине окружности с диаметром, равным диаметру цилинд-

ра: Dbib ), относительной площадью поперечного сечения

окон (

п

Ffi ). При проектировании двухтактного двигателя отно-

сительные размеры органов газораспределения предварительно

выбирают по данным для подобных схем продувки двигателей-

прототипов (табл. 5.2). Затем уточняют их путем численного мо-

Рисунок 5.6 – Формы поперечного сечения окон

а

б

в

154

делирования процессов газообмена на ЭВМ и физического моде-

лирования процессов газообмена на экспериментальных образцах

двигателя.

Таблица 5.2 – Относительные размеры окон двухтактных

двигателей 4

Схема

продувки

Относительная

высота

Общая относительная

ширина

Выпуск-

ные окна,

в

h

Впускные

окна,

п

h

Выпуск-

ные окна,

в

b

Впускные

окна,

п

b

Прямоточная

щелевая

0,20–0,25

0,15–0,20

0,55–0,75

0,55–0,75

Прямоточная

клапанно-щелевая

– 0,08–0,15

– 0,55–0,75

Поперечная 0,16–0,25

0,08–0,15

0,2–0,35 0,25–0,40

Петлевая 0,18–0,30

0,08–0,15

0,2–0,35

0,25–0,40

Конечной целью расчетных и экспериментальных исследо-

ваний процессов газообмена двухтактных двигателей является

достижение (за счет выбора параметров органов газораспределе-

ния) уровня показателей газообмена, достигнутого в двигателях-

прототипах.

§3. Истечение газа через органы газораспределения

Истечение газа через клапаны или окна в стенке цилиндра

представляет собой сложный нестационарный газодинамический

процесс, сопровождающийся изменением термодинамических

параметров газа, скорости потока, площади поперечного сечения

потока, трением потока о стенки и внутренним трением, тепло-

обменом между потоком и поверхностями клапана, седла клапана

и канала в головке цилиндра. Аналитическая оценка влияния этих

факторов на процессы истечения газа через органы газораспреде-

ления представляют одну из сложнейших задач в области газовой

155

динамики двигателей. Обычно влияние этих факторов при рас-

четном определении расхода газа через органы газораспределе-

ния учитывается коэффициентом расхода, значение которого оп-

ределяется в функции подъема клапана или высоты открытия ок-

на, угла поворота кривошипа или отношения высоты подъема

клапана к диаметру горловины h/d.

Коэффициент расхода представляет собой отношение

действительного расхода воздуха G

д

к теоретическому расходу

воздуха G

т

и определяется методом статической продувки кла-

панов или окон,

т

д

G

G

. (5.13)

Действительный расход воздуха через клапан определяется

расходомером, теоретический – по известным величинам плот-

ности и температуры воздуха перед клапаном, площади проход-

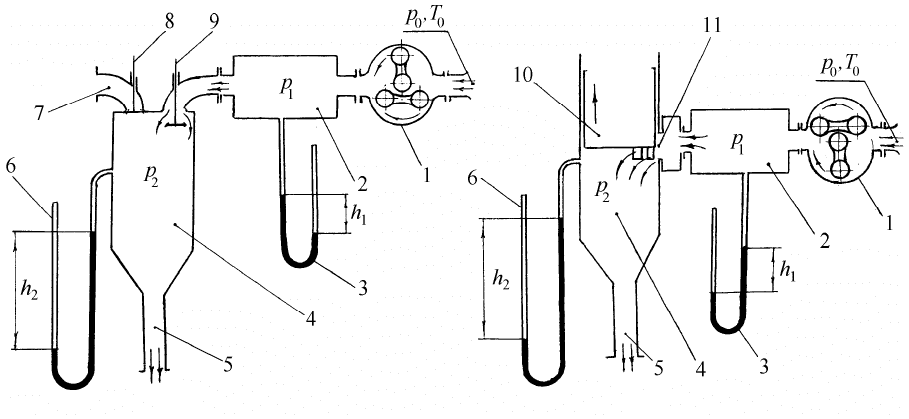

ного сечения и перепада давлений на клапане. Схема установки

для продувки клапанов показана на рис. 5.7, а, окон в стенке ци-

линдра – на рис. 5.7, б. При продувке впускного клапана 9 ваку-

ум-насос подключается к каналу 5 на выходе из цилиндра 4

(рис. 5.7, а), при продувке выпускного клапана 8 – к выпускному

каналу 7 за выпускным клапаном 8, а ресивер 2 с расходомером 1

подключают к каналу 5. Таким же образом определяют действи-

тельный расход воздуха при продувке окон 11 в стенке цилиндра

4 (рис. 5.7, б). Величина открытия окон 11 при этом устанавлива-

ется перемещением поршня 10 в цилиндре 4.

В технической литературе имеется большое количество экс-

периментальных данных по коэффициентам расхода клапанов.

Однако значения коэффициентов расхода для различных клапа-

нов, а зачастую и для одних и тех же, но определенных различ-

ными авторами, значительно отличаются. Это можно объяснить

несколькими причинами: во-первых, значения коэффициентов

расхода зависят от метода определения; во-вторых, от конструк-

тивных особенностей клапанов и каналов; в-третьих, от способа

представления опытных данных.

Значения коэффициентов расхода, определенные статиче-

ской продувкой и определенные по опытным диаграммам насос-

ных ходов, при имитации неустановившихся процессов во впуск-

156

ных коллекторах совпадают, т.е. неустановившийся характер те-

чения газа оказывает незначительное влияние на коэффициенты

расхода. Это утверждение справедливо только в случае коротких

каналов, подводящих воздух к клапану (время открытия клапана

более чем на порядок больше времени прохождения звуком рас-

стояния от клапана до конца канала) и значениях скорости возду-

ха в сечении на входе в канал не более 0,1 местной скорости воз-

духа. В этом случае влияние газодинамических явлений незначи-

тельно.

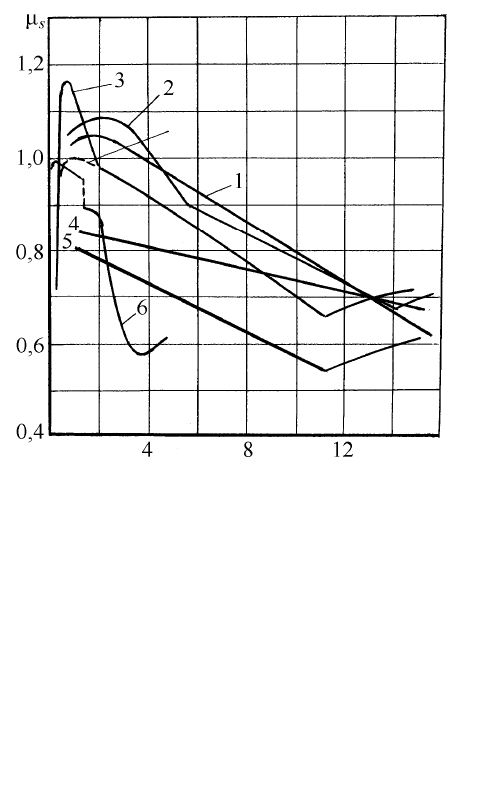

На рис. 5.8 представлено изменение коэффициентов расхода

впускных клапанов в зависимости от подъема клапана для клапа-

нов с диаметром от 12,7 до 94 мм 3. Из анализа этих данных

можно установить три характерные зоны: I – начало подъема

клапана, когда коэффициенты расхода изменяются от 0 до значе-

ний больших 1; II – участок подъема клапана, когда коэффициен-

ты расхода уменьшаются до значений, равных 0,9–1 (до момента

совпадений точки В с точкой G, соответствующей началу обра-

зующей седла клапана CG (рис. 5.9, а); III – основной участок

Рисунок 5.7 – Схемы установок для продувки клапанов (а)

и окон в стенке цилиндра (б):

1 – расходомер; 2 – ресивер; 3,6 – жидкостные манометры; 4 – ци-

линдр; 5 – подвод воздуха к вакуум-насосу; 7 – выпускной канал; 8, 9 –

выпускной и впускной клапаны; 10 – поршень; 11 – продувочные окна

а

б

157

подъема, на котором наблю-

дается практически линей-

ная зависимость коэффици-

ентов расхода от высоты

подъема клапана; IV – учас-

ток подъема, когда площадь

проходного сечения клапана

определяется только диа-

метром горловины канала, и

коэффициенты расхода на-

чинают возрастать с даль-

нейшим увеличением подъ-

ема клапана. Продолжитель-

ность этих участков зависит

от размеров и конструктив-

ных особенностей клапанов.

Например, для впускного

клапана диаметром 48 мм и

углом между образующей

фаски и тарелкой клапана

= 45, = 15 (рис. 5.9, а)

эти зоны соответствуют зна-

чениям h = (0–1) мм, (1–2) мм, (2–11) мм и h 11 мм (рис. 5.8,

кривая 3).

В случае клапана без фаски (рис. 5.9, б) значения коэффици-

ентов расхода резко уменьшаются (рис. 5.8, кривая 5). Наличие

конической поверхности перехода от стержня к тарелке (рис. 5.9,

в) улучшает условия истечения, коэффициент расхода увеличива-

ется (рис. 5.8, кривая 4). Однако минимальное проходное сечение

клапана не должно определяться поверхностью перехода от

стержня к тарелке, так как при этом эффективное проходное се-

чение клапана (произведение коэффициента расхода на площадь

проходного сечения) будет меньше.

Влияние перепадов давлений на коэффициенты расхода

имеет место только при небольших перепадах на первом участке

подъема клапана (рис. 5.10). С увеличением перепада давлений и

подъема клапана влияние перепада давлений как для впускных,

Рисунок 5.8 – Зависимость коэффици

ентов

расхода впускных клапанов от

высоты подъема:

1 – d = 94 мм, = 45, = 20;

2 – d = 54 мм, = 45, = 20;

3 – d = 48 мм, = 45, = 15 (рис. 5.9, а);

4 – d = 48 мм, = 90, = 0 (рис. 5.9, б);

5 – d = 48 мм, = 90, = 45 (рис. 5.9, в);

6 – d = 12,7 мм, = 45, = 15

3

а

h, мм