Даниленко Т.С. Организация и производство геодезических работ при крупном строительстве

Подождите немного. Документ загружается.

Вторым членом правой части формулы (при малой ошибке в

определении расстояния и небольших отклонениях контрольных

точек конструкции от вертикали) можно пренебречь, тогда

При т

а

= ± 5" на расстоянии s = 35 м ошибка в определении

ординаты может достигать величины m

q

= ± 0,8 мм или в пределе

2m

q

= ± 1,6 мм.

Р 2 j

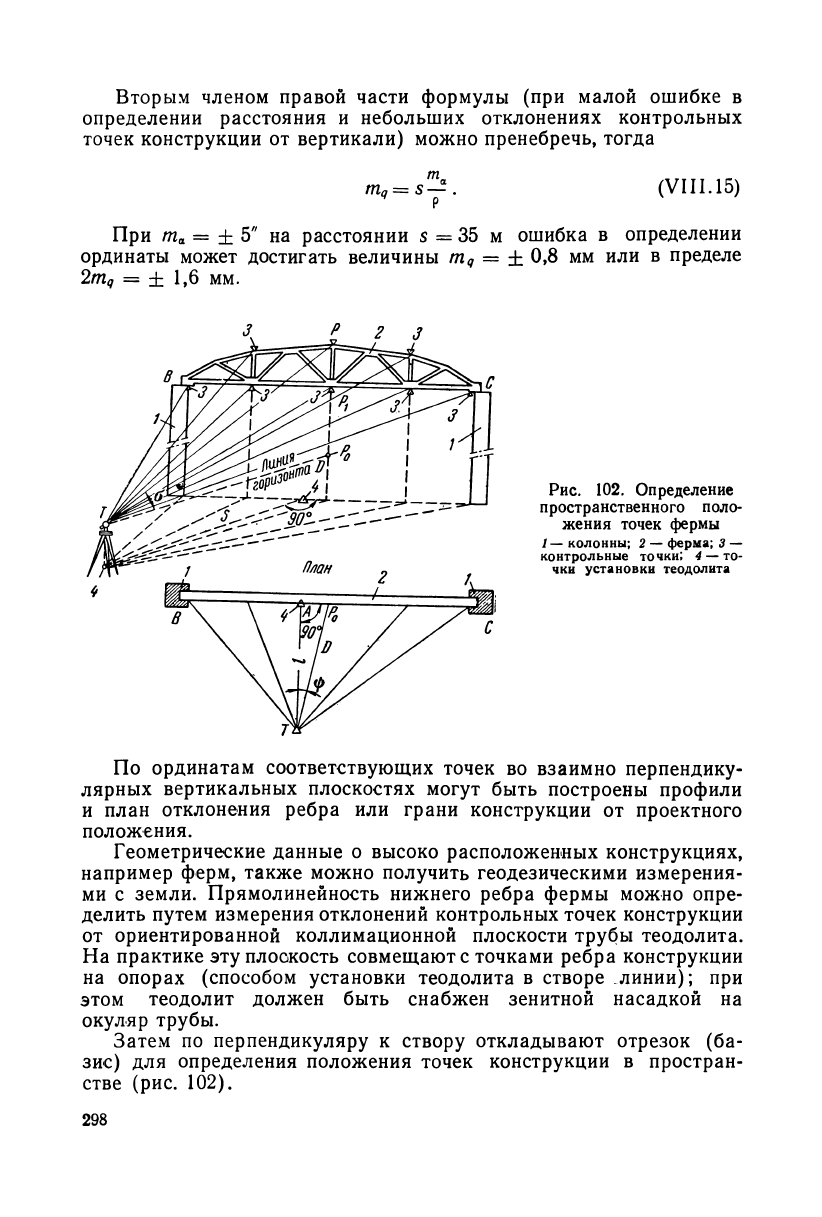

Рис. 102. Определение

пространственного поло-

жения точек фермы

1 — колонны; 2 — ферма; 3 —

контрольные точки; 4 — то-

чки установки теодолита

По ординатам соответствующих точек во взаимно перпендику-

лярных вертикальных плоскостях могут быть построены профили

и план отклонения ребра или грани конструкции от проектного

положения.

Геометрические данные о высоко расположенных конструкциях,

например ферм, также можно получить геодезическими измерения-

ми с земли. Прямолинейность нижнего ребра фермы можно опре-

делить путем измерения отклонений контрольных точек конструкции

от ориентированной коллимационной плоскости трубы теодолита.

На практике эту плоскость совмещают с точками ребра конструкции

на опорах (способом установки теодолита в створе линии); при

этом теодолит должен быть снабжен зенитной насадкой на

окуляр трубы.

Затем по перпендикуляру к створу откладывают отрезок (ба-

зис) для определения положения точек конструкции в простран-

стве (рис. 102).

298

Высота точки Р конструкции относительно горизонта инстру-

мента определится косвенно по отложенному базису I и измерен-

ным углам фи а.

Из прямоугольного треугольника Р

0

АТ (в горизонтальной плос-

кости высоты инструмента) гипотенуза ТР

0

= D определится по фор-

муле

D =

iiF(T+7)

sin>L (VIIL 16)

Из прямоугольного треугольника РР

0

Т в вертикальной плос-

кости (коллимационной плоскости трубы теодолита) можно найти

РР

0

= h = D tg

о

или с учетом (VIII. 16)

При Л = 90

р

tga. (VIII. 18)

Согласно способу наименьших квадратов выразим относитель-

ную ошибку измерения высоты точки конструкции» пользуясь фор-

мулой (VIII.17) и принимая во внимание, что угол А =90°,

/тЛ

2

(тЛ* Iо 1 \

2

т

2

д

т

2

т

2

А

(т)

=

("Г/

=

\Т ' coPa) + + (VIII.19)

НО 2 2 2

mi = m

/e

+ m

Qt

поэтому

//Я/Л

2

m? + ml Iо 1 \

2

ml „ m

2

.

t n

m\

(T)—V^ + IT-SSST;) i + + (Vi11.20)

где тн,—средняя квадратическая ошибка определения величины

превышения данной точки над горизонтом инструмента; m/

e

— сред-

няя квадратическая ошибка отложения линейного базиса AT;

m

q

— средняя квадратическая ошибка измерения ординаты откло-

нения данной точки от створа AC; M

фэ

ГПА—средние квадрати-

ческие ошибки измерения угла ф и построения угла А.

§ 80. НИВЕЛИРОВАНИЕ «КРУТОПАДАЮЩИХэ КРИВОЛИНЕЙНЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ

Для возведения блоков водослива бетонной плотины специаль-

но изготавливают щитовую опалубку криволинейной формы.

О соблюдении проектных очертаний поверхности водослива

судят по результатам геодезической съемки.

В производственной практике ввиду большой крутизны водо-

слива не представляется возможным производить непосредствен-

ные измерения на его поверхности. По условиям техники безопас-

ности для производства исполнительной съемки необходимо возво-

дить сложные устройства.

299

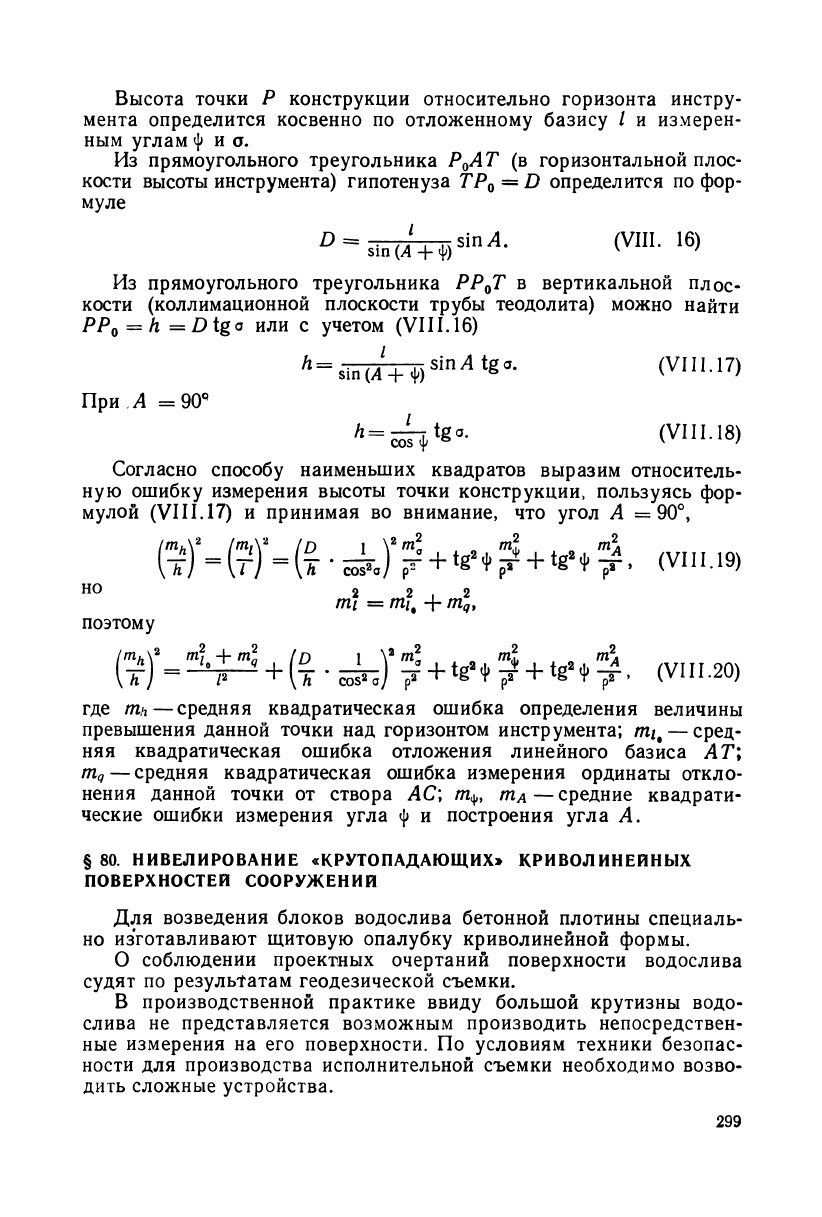

Водосливная поверхность в вертикальном разрезе по оси про-

лета представляет собой в средней части сопряжение прямой be

с параболой ab вверху и дугой cd внизу (рис. 103).

В створах, намеченных параллельно оси плотины, устанавлива-

ют теодолит ТТ-50 (рис. 103), оснащенный насадками на объектив

и окуляр зрительной трубы, преломляющими визирный луч на 90°,

и оптическим центриром. Теодолит приводят в рабочее положение,

а трубой визируют на противоположную крайнюю точку попереч-

ника.

К точке поверхности водослива с помощью двух шнуров под-

водят в наблюдаемый створ трехметровую нивелирную рейку.

Рейка под действием собственного веса занимает вертикальное

положение.

При заметном боковом давлении ветра к рейке привязывают

груз, при помощи которого действие силы ветра ограничивается.

Нивелир устанавливают в разных местах частей сооружений.

Результаты съемки бетонной поверхности контролируют на мес-

те, причем разность в отметках из двукратного нивелирования

практически не превышает 10 мм.

§ 81. ВЫВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ СТАТОРА ГИДРОАГРЕГАТА

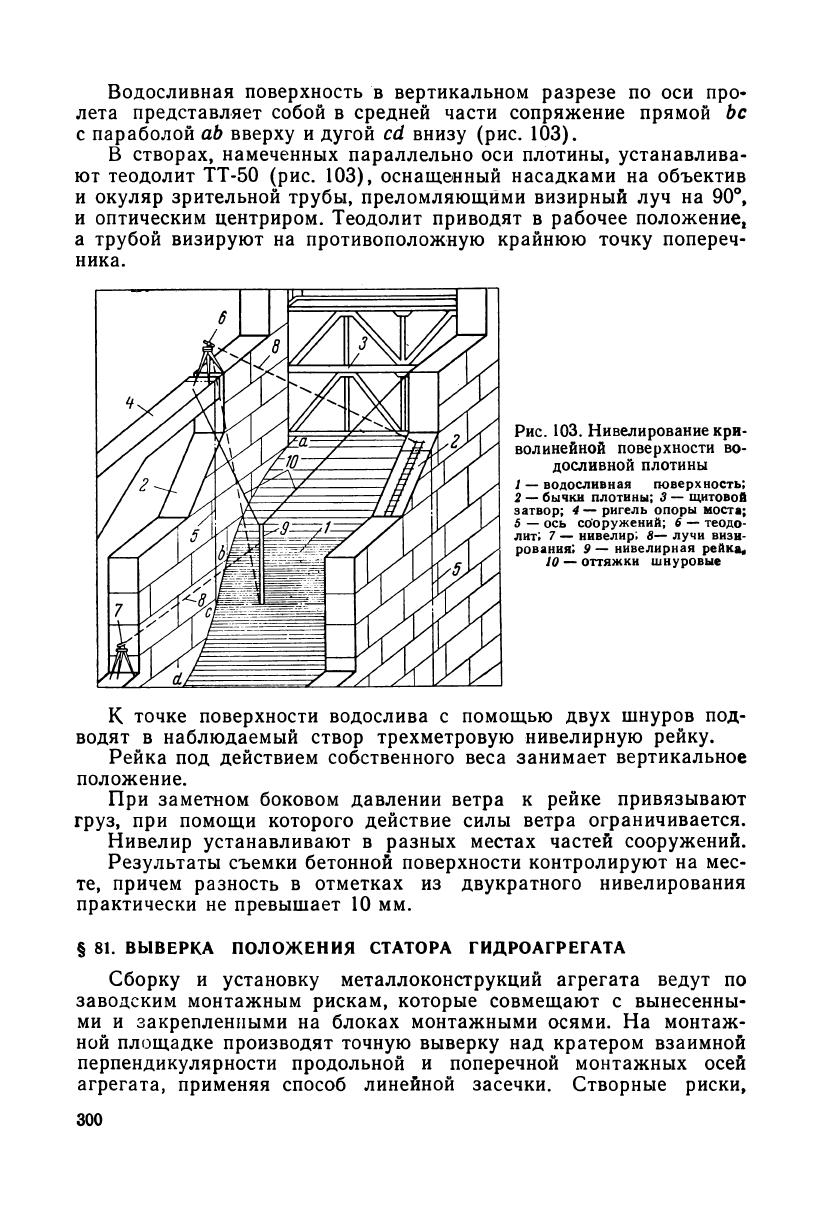

Сборку и установку металлоконструкций агрегата ведут по

заводским монтажным рискам, которые совмещают с вынесенны-

ми и закрепленными на блоках монтажными осями. На монтаж-

ной площадке производят точную выверку над кратером взаимной

перпендикулярности продольной и поперечной монтажных осей

агрегата, применяя способ линейной засечки. Створные риски,

300

обозначающие положение осей агрегатов на металлических ско-

бах, пересекают тонкими поперечными рисками. Принимают на-

правление АВ продольной оси агрегата (рис. 104) за правильное

и проверяют положение точек С и D поперечной оси.

Двумя стальными рулетками точно измеряют расстояние 1\ и 1

2

от точек продольной оси до одной из точек (например, D) попёреч-

ной оси. По другую сторону продольной оси описывают дуги ради-

усами, равными изхмеренным отрезкам.

Вследствие неизбежных погрешностей измерения и отложения

отрезков AD и BD можно определить вместо верной точки С' точ-

ку Ссмещенную на величину t под углом в к истинному перпен-

дикуляру DC

7

(рис. 104,6).

Ошибка rtit положения точки, определяемая линейной засечкой,

согласно (IV.43) будет

m

t

= (VIII.21)

где

т

2

АС = tr?AD + (piAc)

2

И Шве = tn%D + {швс)

2

\

j — угол при определяемой точке.

Полагая равными погрешности измерения и отложения всех

отрезков, т. е.

* ' t

/ПАП = FTIBD = ТПАС = тпвс = /Я/, a sin f = 1,

из (VIII.21) получим

m

t

= V2m

l

. (VI 11.22)

301

После подстановки (VIII.22) в (III.40) найдем

т, т,

™'=РТ=Р ykr (

VIII

-

23

>

При тщательном выполнении работ ошибки совмещения штри-

хов и отсчетов по рулетке можно принять равными, тогда при

mi = ± 0,3 мм из одного приема по (VIII.23) получим

mt = ]/2 • 0,3 = ±0,4 мм.

Так как контрольные измерения производят не менее чем

четырьмя приемами, то

tn

t

m

t

= — ^ 0,2 мм,

у 4

а предельная

М = 3m- = ± 0,6 мм.

Отклонение второй точки от створа, проходящего через первую

точку перпендикулярно продольной оси агрегата, техническими

условиями допускается на ±1,0 мм.

На рабочий репер допускается передавать отметку с погреш-

ностью не более ±3 мм. Но приведение точек верхнего кольца на-

правляющего аппарата к заданной плоскости не должно превы-

шать ошибки ±0,2 мм.

При монтаже агрегатов Горьковской и затем Волгоградской

ГЭС передачу отметки с плиты здания на уровень верхнего коль-

ца-статора выполняли двумя нивелирами НА-1, двумя инварными

рейками и стальной рулеткой.

Среднюю квадратическую ошибку передачи отметки вычисляли

по формуле

ml = 4mo + 2тк + т\, (VI11.24)

где т

0

— средние квадратические ошибки отсчетов по рулетке и

рейкам на плите здания ГЭС и на опорном конусе, принимаемые

равными ±0,2 мм; т

к

— средние квадратические ошибки компари-

рования реек (менее ± 0,15 мм); т

р

— средняя квадратическая ошибка

компарирования рулетки (менее ± 0,3 мм).

Средняя квадратическая ошибка однократного определения пре-

вышения тн = ± 0,5 мм. При трехкратном определении, согласно

(II 1.80),

m

2

ht

=±ml

+

2/Лк + т\ (VI11.25)

или после подстановки принятых числовых значений

тц

3

= ± 0,4 мм,

а в пределе

пред. Ah = 2ти

%

= ± 0,8 мм.

Ь02

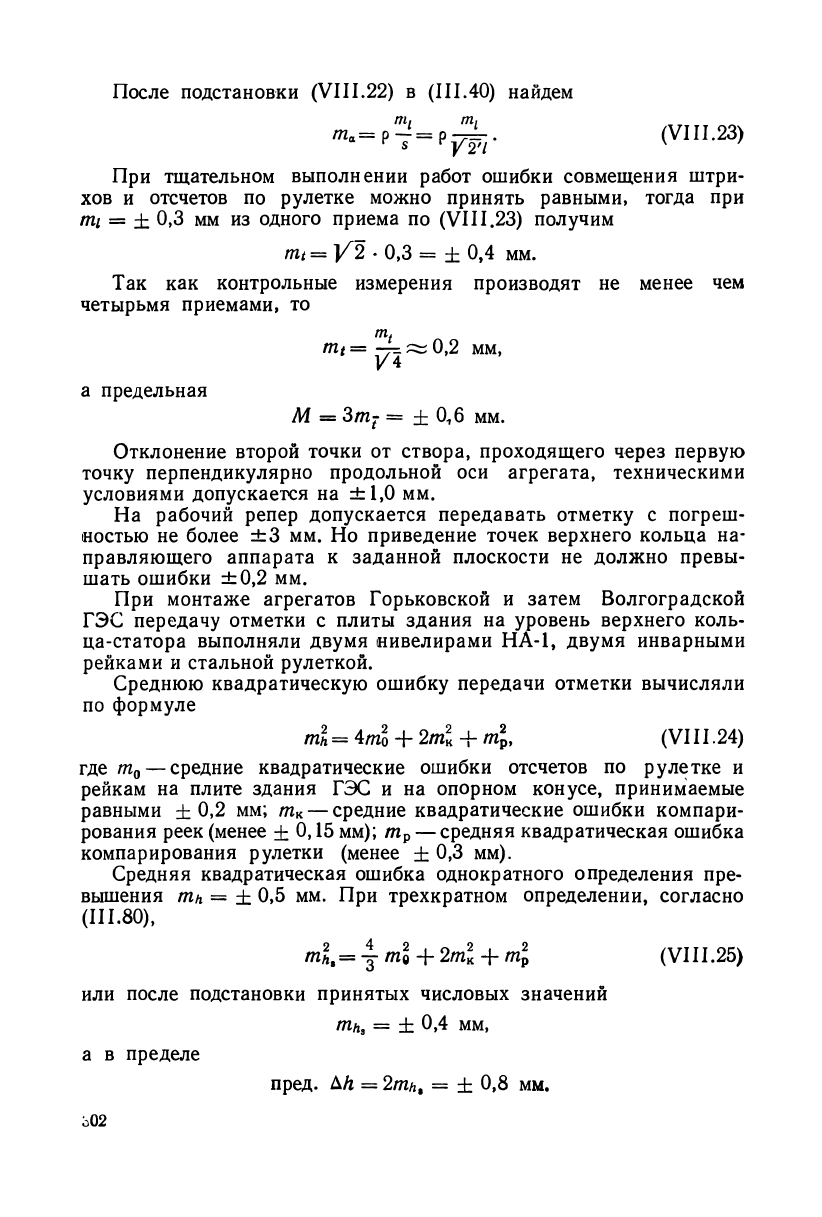

Нивелир НА-1 устанавливали на специально изготовленной

опоре — столике строго в центре кольца (рис. 105), а металли-

ческую линейку (с миллиметровыми делениями), закрепленную

на штангенрейсмусе,— на поверхности статора.

Ошибка отсчета по металлической линейке в основном склады-

вается из ошибки наведения биссектора на штрих т\ и ошибки

измерения величины смещения биссектора т

2

[140]

т= У т\ + /72 2» (VIII.26)

. Ю" s ,

где щ = ±—-(и —уве-

личение трубы нивелира,

s — длина визирного луча);

т

2

= пт

б

(п — число деле-

ний барабана при наиболь-

шем смещении, равное 50,

те — средняя квадратиче-

ская ошибка цены деления

отсчетного барабана, не

превышающая 0,001 мм).

Пользуясь нивелиром

НА-1 с увеличением v =

= 44

х

, согласно формуле

(VIИ.26) получим ошибку

в отсчете по линейке,

установленной на расстоя-

нии s = 6,0 м,

т = ± 0,05 мм.

Ошибка превышения

между двумя точками

/л

Л

= m ]/2 = ± 0,07

При четырех приемах нивелирования

Рис. 105. Нивелирование точек статора

1 — бетонный опорный конус; 2 — стальная опорная

конструкция статора; 3— верхнее кольцо направляю-

щего аппарата; 4 — инвентарные мостики через кратер;

5 — пирамида со столиком; 6 — нивелир; 7 — точки

нивелирования

ММ.

ИЛИ

h

m-

h=Z

y=j= ± 0,035 мм

пред. ДЛз = ± 3тн

г

= ± 0,10 мм.

Один цикл нивелирования 16 точек по окружности выполняли

за 10—12 мин. Заключительные операции по монтажу статора про-

изводили при участии инженера-геодезиста, постоянно корректиро-

вавшего величину подъема или опускания отдельных частей уста-

навливаемой конструкции. Результаты нивелирования конструкции

статора с оценкой их точности заносили в специальный формуляр,

прилагавшийся затем к акту приемочной комиссии.

303

§ 82. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ВЫВЕРКЕ КРАНОВ

На строительствах крупных инженерных сооружений и в кор-

пусах промышленных предприятий применяют крановый тип транс-

порта.

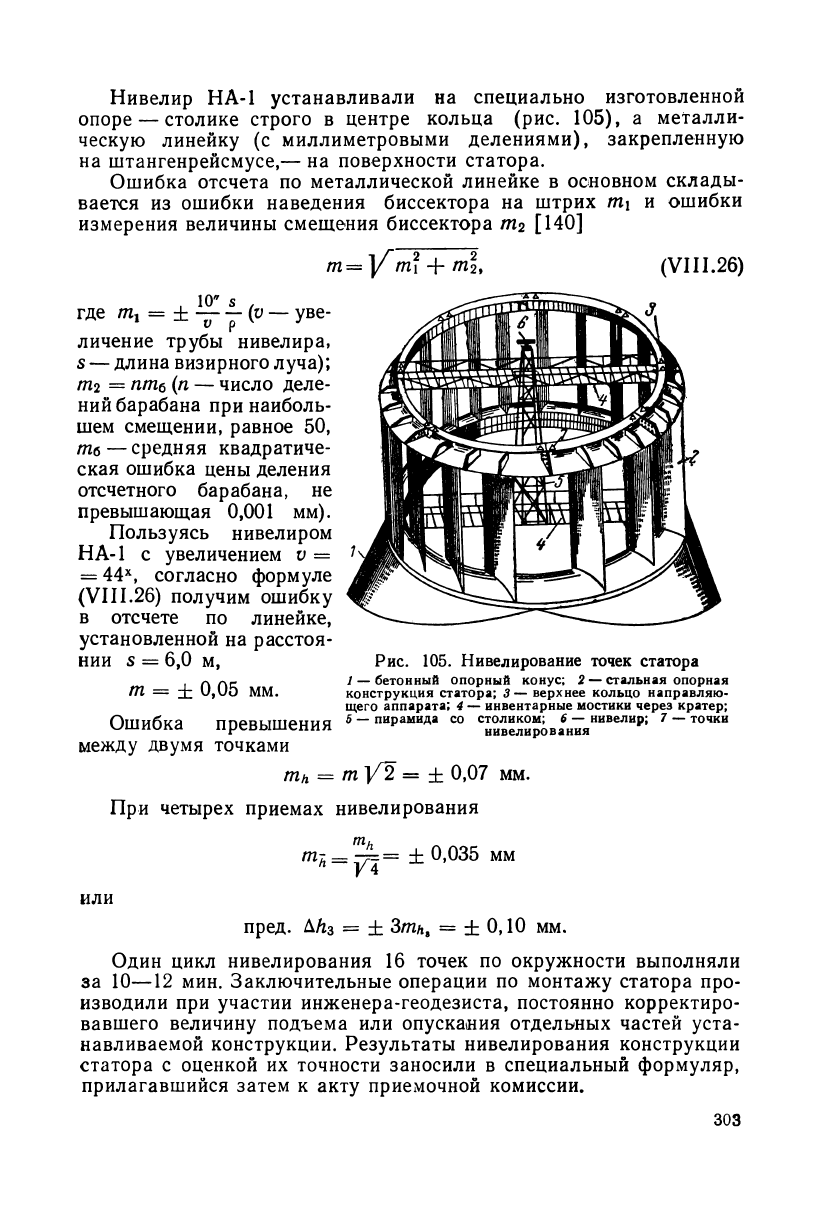

1. К виду подобного транспорта относятся кабельные краны,

широко применяемые на строительствах гидротехнических соору-

жений.

Во время строительства и эксплуатации кабельных кранов

выполняют геодезические работы при разбивках и периодических

определениях положения конструкций и ездовых путей.

/ и 2 - неподвижная и подвижная опоры; 3 — несущий троо

Надежность функционирования кабель-кранов в течение круг-

лого года зависит от степени соблюдения всех технических допус-

ков при монтажных и строительных работах. Неправильные дан-

ные проверки геометрического положения основных узлов кабель-

ных кранов могут привести к неудовлетворительному качеству

монтажа крана.

Необходимость своевременного выяснения геометрического

положения элементов кабель-крана обусловливается ходом его

монтажа. Геодезист несет ответственность за получение правиль-

ного определения величины обреза остаточной части несущего тро-

са и окончательной заделки его концов на опорах, а также за

систематическую проверку положения кабель-крана в период его

эксплуатации.

Как известно, натяжение и вес каната определяют его провес.

Поэтому, зная величину натяжения каната и данные о самом кана-

те, можно вычислить стрелу провеса и, наоборот, по измеренной

стреле провеса установить натяжение каната монтируемого или

эксплуатируемого кабель-крана (рис. 106). Считают [82], что

304

канат имеет равномерно распределенную и сосредоточенную на-

грузки, и таким образом приводят к аналогии балки на двух

опорах.

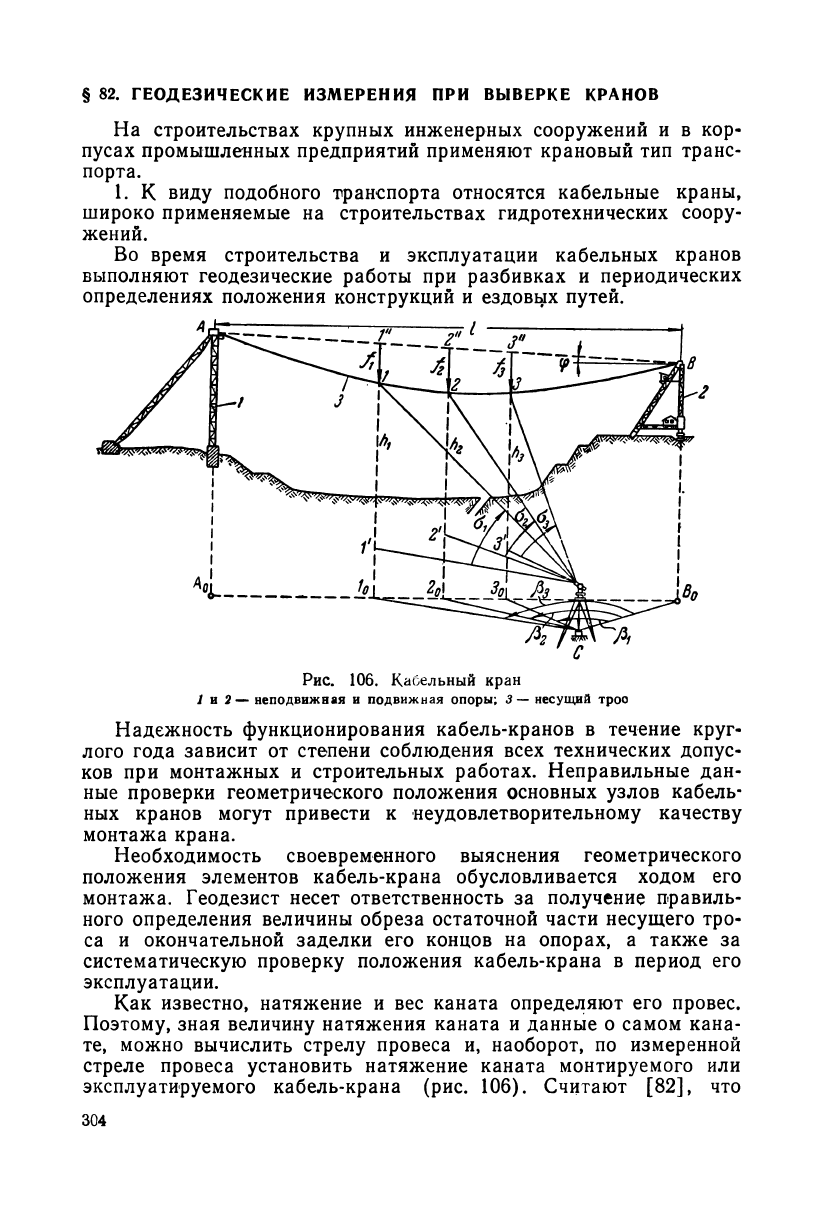

Величину стрелы провеса в любой точке каната (под влиянием

собственного веса) вычисляют по формуле

(

Ь=

еь^щ (VIII.27)

где Н — горизонтальная составляющая натяжения каната; g—вес

погонного метра каната; / — длина пролета; Ь — расстояние от

опоры до точки каната (по горизонтали); ср— угол наклона прямой,

соединяющей точки закрепления концов каната, к горизонту.

Максимальный провес каната при малом значении ср соответ-

ствует середине пролета, т. е. при 6 =

(

vlII

-

28

>

Отношение стрелы провеса fb в любой точке каната к макси-

мальной стреле провеса /

тах

будет

-A- = у]. (VIII. 29)

f шах > /

Стрелу провеса каната под нагрузкой определяют по формуле

/б = f'b+fl (VIII.30)

„ Qb(l —

b)

где [ь=

Hl

— —дополнительный провес, вызванный двигаю-

щимся по канату грузом.

С учетом формулы (VII 1.27) будет

gb(l-b)

Qb

(l b)

2H cos

<p

+ Щ— • (VHI.dl)

Наибольший провес каната ввиду малого значения угла <р при

приложении груза также будет в середине пролета

®(гг-, + т)-

<

VIIL32

>

Разделив (VIII.31) на (VIII.32), получим формулу, аналогич-

ную (VI 11.29)

-р- =4-r(l—т'У- (VIII. 33)

'max

1

\ '

В формулах (VIII.29) и (VIII.33) требуются лишь геометри-

ческие размеры стрелы провеса, длины пролета и расстояние от

текущей определяемой точки троса до одной из опор крана.

* При наличии тележки в пролете формула представляет отношение

провесов под тележкой для двух ее положений.

305

Расчетные данные получают в результате выполнения геодези-

ческих измерений. Определяют координаты точек Л, В подвеса

троса и точки С установки теодолита. Затем строят заданные го-

ризонтальные углы р, измеряют вертикальные углы о визирова-

ния на точки троса. По теореме синусов вычисляют горизонталь-

ные расстояния от инструмента до наблюдаемых точек троса, а из

тригонометрического нивелирования находят превышения А.

Стрелу провеса определяют как разность отметок точки троса

и соответствующей ей по вертикали точки на прямой АВ. Таким

образом представляется возможность определять в любой точке

стрелу ft провеса от веса каната или провоДа без нагрузки и с

дополнительной нагрузкой (сосредоточенной или в результате об-

разования наледи) /ь вычислить значения максимальной стрелы

провеса соответственно /w и /

тах

- По найденным величинам стрел

провеса в нескольких точках каната или провода вычисляют зна-

чение максимальной стрелы провеса. По сходимости результатов

судят о верности измерений, а также оценивают точность резуль-

тата измерений.

Из нескольких полученных значений максимальной стрелы про-

веса находят весовое среднее

с М (VIII.34)

'max— [р]

где р= -К — вес вычисленной максимальной стрелы провеса (/ изме-

Щ

няется последовательно от 1 до п), принимаемый равным весу

определения стрелы провеса, т. е. mi = nif

r

Для оценки точности вычисления максимальной стрелы провеса

троса находят уклонения каждого результата максимальной стрелы

провеса от весового среднего

Vi-f~,-fssi. (

уш

-

35

)

Среднюю квадратическую ошибку единицы веса подсчитывают

по формуле

r-Vfzh'

(VIIL36

>

а среднюю квадратическую ошибку общего арифметического сред-

него — по формуле

м=

т

(VIIL37)

Среднюю квадратическую ошибку mt измерения, имеющего вес

pi, находят по формуле

rrii= (VIII. 38)

VPi

306

Определение стрелы троса с дополнительным сосредоточенным

весом тележки и груза выполняют в той же последовательности,

как и при отсутствии сосредоточенного груза.

Для нормального перемещения подвижных опор по путям

головки рельсов должны располагаться строго по концентрическим

окружностям заданных радиусов. Положение путей по высоте

также строго регламентируется с целью исключения перекосов и

деформаций элементов конструкции опоры.

Детальную кривую путей целесообразно разбивать способом

прямоугольных координат от касательных или хорд в зависимости

от строительной обстановки. Расстояния между точками осей по

радиальным направлениям необходимо контролировать непосред-

ственными промерами с относительной средней квадратической

ошибкой порядка 1:5000.

В качестве знаков крепления оси пути на практике применяют

стержень арматуры диаметром 40 мм и длиной примерно 1300 мм;

на расстоянии 500 мм от верхнего среза стержня электросваркой

приваривают накрест два куска арматуры диаметром 20 мм, дли-

ной примерно 400 мм.

Несмотря на осадку полотна и последующие подъемы при рих-

товке путей, разбивочные знаки приведенной конструкции практи-

чески не меняют своего положения в плане.

Для быстрой проверки планово-высотного положения путей

на хордах или касательных к кривой устанавливают дублирующие

знаки.

Длл определения наклона путей специально изготавливают

шаблон, который центрируют над закрепленной точкой оси пути

и прикладывают по нормали к головкам рельсов. На шаблоне

укрепляют два плотницких уровня: по одному устанавливают шаб-

лон при проверке горизонтального, по другому — при выверке на-

клонного пути.

2. Крановые подъемно-транспортные конструкции на опорах, ус-

танавливаемые в зданиях ГЭС и цехах промышленных предприятий,

монтируют с допусками [70]. Соблюдение допусков периодически

проверяют. Особые осложнения при выверке пространственного

положения подкрановых путей вызваны труднодоступностью для

непосредственных измерений. Поэтому, исходя из сложившейся

обстановки, применяют различные способы непосредственных

измерений и косвенного определения размеров элементов, харак-

теризующих положение путей [16]. Наиболее просто выполняют

измерения, если имеется возможность непосредственно прикла-

дывать к головкам рельсов мерный прибор.

Определяют прямолинейность, параллельность и горизонталь-

ность головок подкрановых путей и расстояние между ними.

При выверке планового положения путей широко применяют

метод бокового нивелирования, а также измерения по рулетке

расстояний от выбранного створа до осей рельсов подкрановых

путей.

307