Буткевич Л.М. История орнамента

Подождите немного. Документ загружается.

процесс, наметившийся уже у греков

(мотив аканфа), стал нормой декора-

тивного мышления в римском искус-

стве.

Выбор теперь диктуется наиболее

характерными атрибутами римского

бытия, в которых максимально воп-

лощен римский дух: жертвенники,

факелы, воинские доспехи, театраль-

ные маски, музыкальные инструмен-

ты, гирлянды из цветов, плодов, лент

и другие триумфальные атрибуты.

Реалистичность орнамента, кото-

рую проще всего объяснить прямым

влиянием изобразительного искусст-

ва, имеет и другую подоплеку: ведь то,

что мы называем стилизацией в орна-

менте, т.е., наличие в нем каких-то

условных лаконичных изображений —

формул, продиктовано универсально-

знаковой природой этих мотивов, чего

по природе нет и не может быть в рим-

ском декоре, за исключением уже го-

товых, заимствованных в Греции эле-

ментов такого рода.

Любопытно, что если в орнамен-

тике более древних культур был чрез-

вычайно распространен мотив распус-

кающегося цветка, то в римском

декоре появляется мотив цветка-факе-

ла (илл. 99). Но идея факела связана,

разумеется, не с какими-то мировоз-

зренческими понятиями, а просто с

весьма характерным атрибутом римс-

кого бытия.

В качестве объединяющего деко-

ративного мотива в таких компози-

циях выступает греческий аканф, став-

ший главным мотивом римского

орнамента. Но теперь мотив аканфа

совершенно отходит от своего реаль-

ного первообраза, соединяясь с идеей

линейной спирали и приобретая чрез-

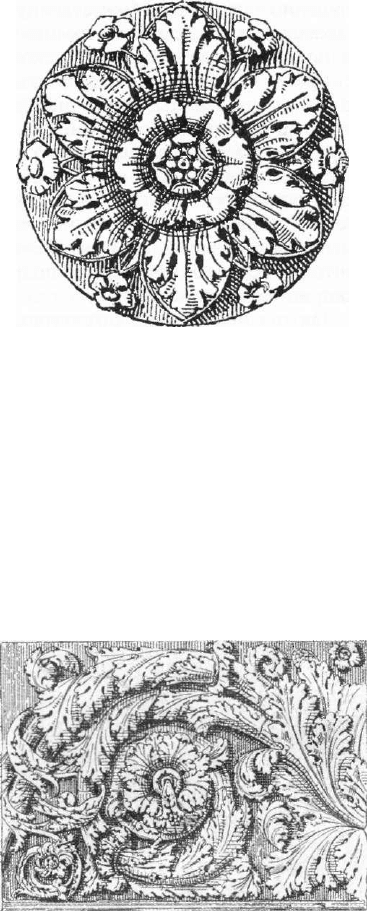

Илл. 99. Фрагмент архитектурного декора

Древнего Рима. Мотив розетки

вычайно пышный вид. Римская ан-

тичность тем самым принимает у по-

зднегреческой культуры эстафету

дальнейшего развития орнаментики

как уже чисто декоративного искус-

ства (илл. 100).

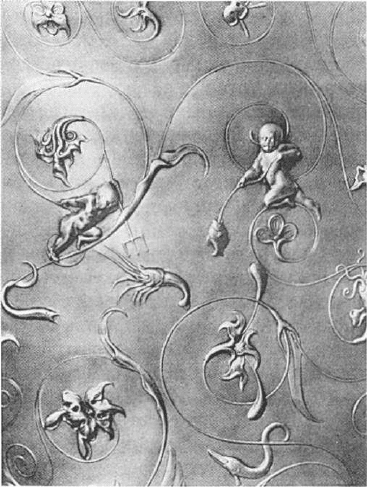

Илл. 100. Фрагмент архитектурного декора

Древнего Рима. Мотив аканфового

завитка с розеткой-факелом

На горизонтальной композиции из

завитков аканфа (цв. илл. 3) в центре

каждого завитка мы видим либо пыш-

ный цветок, которым он очень есте-

ственно заканчивается, либо фигуры

животных — льва, лошади, коровы,

совершенно утративших свою космо-

логическую суть и превратившихся в

сугубо земных животных, расположив-

шихся посреди орнаментальных завит-

ков так же естественно, как на лоне

природы. Эта композиция, по сути

дела, является результатом органично-

го слияния и перевоплощения не-

скольких древних мотивов: линейной

спирали; линейной композиции, со-

стоящей из двух чередующихся моти-

вов; геральдической трехчастной ком-

позиции, если иметь в виду триаду

(цветок по центру с животными по сто-

ронам). Этот конкретный римский ор-

намент наглядно демонстрирует непре-

рывность процесса существования

орнамента во времени путем постоян-

ных замещений, происходящих на ос-

нове определенных закономерностей,

создающих его целостность как явле-

ние. Новые реалистические мотивы

органично вплетаются в канву старых.

Древняя композиционная основа де-

коративно усложняется, но сохраняет

свои основополагающие параметры.

Говоря о декоративности как о глав-

ном качестве римской орнаментики,

нельзя не обратить внимание на такой,

казалось бы, парадоксальный факт. Для

того чтобы стать декоративным, укра-

шающим искусством, орнамент должен

был преобразовать в реалистические

образы древние знаковые мотивы.

Иными словами, то, что нам сегодня

представляется явлением реальности,

для самого орнамента, с его гораздо

более древним языком, есть услов-

ность. И напротив, тот кажущийся

нам условно-языковым мир образов,

который присутствует в древнем ор-

наменте, был для людей того времени

истинно реальным отображением дей-

ствительности, адекватным древнему

мировосприятию. Из-за этого несоот-

ветствия теория искусства, возникшая

относительно недавно, когда перво-

начальное значение древнего орна-

ментального языка уже было забыто,

отнеслась к нему как к искусству ап-

риорно второстепенному, исходя из

критериев его оценки, выработанных

для анализа изобразительных искусств

и к орнаменту совершенно неподхо-

дящих.

Помимо специфически римского

образа орнаментики, в римском де-

коре встречается, как уже отмечалось,

достаточно «рудиментов» прогречес-

кого типа, которые делают еще более

оправданным термин «феко-римский

орнамент». Это привычные нам по

древнему искусству мотивы пальмет-

ты, меандра, свастики, иоников, ро-

зетки, лотоса, спирали, волны и проч.

Всевозможные вариации их в изоби-

лии присутствуют в римском декоре и

в значительной мере именно с его «по-

дачи» стали достоянием европейской

орнаментики. Но этого типа орна-

менты, несмотря на их достаточную

распространенность, для самого рим-

ского декора являются своего рода

рудиментарно-вспомогательным ма-

териалом. Они сухи, дробны, мало-

выразительны, располагаются на ме-

нее заметных местах. И тем не менее

без них картина римской орнамен-

тики была бы незавершенной, так как

они создают тот необходимый фон,

на котором ярче и отчетливее звучит

голос его основной декоративной ме-

лодии.

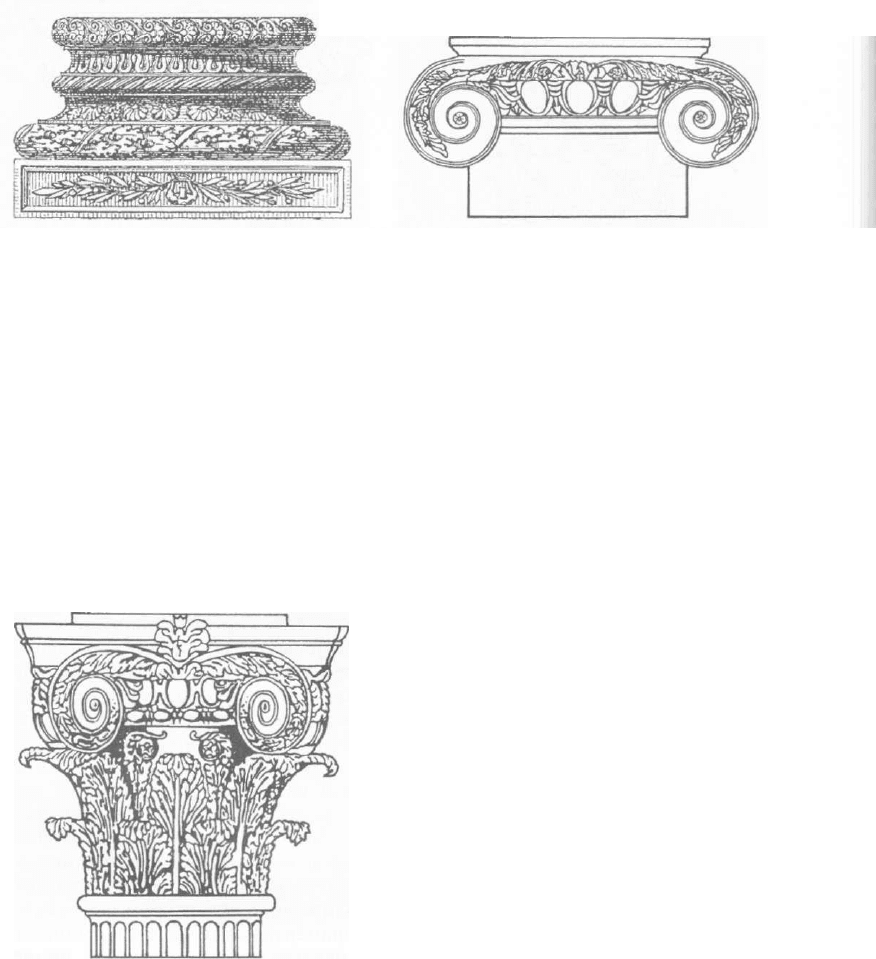

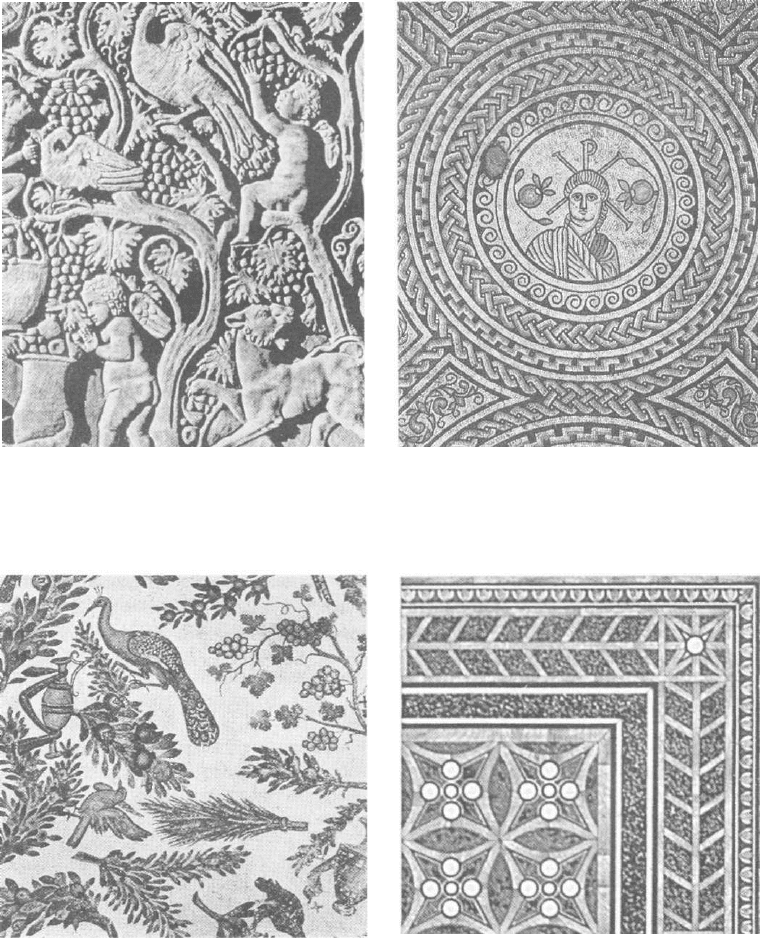

В декоративных рельефах (илл. 101),

украшающих интерьеры вилл, сосу-

ды и другие предметы, отчетливо про-

является еще одна особенность: ярко

выраженное ощущение воспареннос-

ти, легкости полета. Ажурные, летя-

щие композиции вполне созвучны

прозрачным, нежным росписям, по-

строенным на сочетаниях голубых,

розовых, абрикосовых, лиловых и про-

чих изысканных тонов.

Совершенно иной характер имеет

архитектурный декор общественных

зданий, который, в отличие от инте-

Илл. 101. Серебряный кратер

из Гильдесгеймского клада.

Кон. I в. до н. э. — нач. I в. н. э.

рьеров, отражающих личные вкусы

пресыщенных патрициев, служит вы-

ражением общественных интересов,

представления римлян о своем госу-

дарстве, миссии победителей мира.

Это декор храмов, пантеонов, обще-

ственных зданий, триумфальных арок

и проч., отличающийся помпезной

торжественностью, пышностью, мо-

нументальностью (илл. 102, 103, 105).

Он очень обилен, пышен, его глубо-

кий рельеф активно вторгается в про-

странство, часто бывает перегружен

деталями. Римский архитектурный

стиль оттолкнулся от позднегреческо-

го коринфского ордера. «В коринфс-

кой капители Рима, — пишет Вер-

ман, — аканфовые листья становятся

все более и более мягкими и округ-

ленными, но только в эпоху империи,

через соединение их с угловыми, вы-

ступающими вперед ионическими во-

лютами, образовалась так называемая

"композитная капитель"»'. По сути

дела, в римской капители коринфс-

кого типа греческий мотив аканфа,

еще во многом связанный со своим

растительным первообразом, совер-

шенно перерождается. Возникает как

бы совершенно новый мотив, своеоб-

разный гибрид аканфа-спирали, в ко-

тором находит свое место мотив ро-

зетки, цветка-факела и проч. Через

римский декор этот мотив, получив-

ший поистине универсальное значе-

ние, широко распространяется как в

европейской, так и во всей мировой

орнаментике

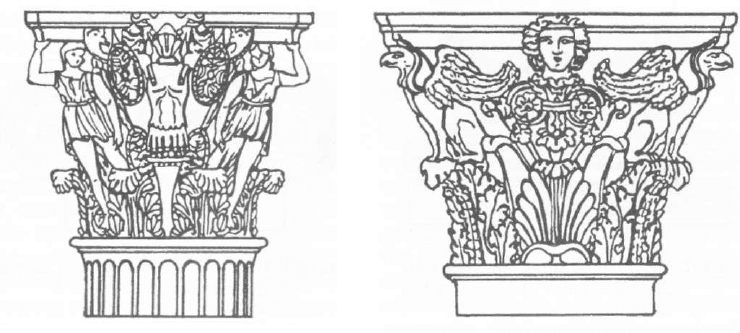

В то же время возникновение ком-

позитной капители (илл. 104), объеди-

няющей в себе элементы коринфской

и ионической, явилось результатом

стремления архитектурного декора к

максимальной пышности и изобилию.

Этим требованиям вполне соответ-

ствовала сама коринфская капитель,

аканфовые завитки которой вкупе с

розетками давали возможность разви-

тию самой богатой декоративной фан-

тазии. Но появление в дебрях завит-

Илл. 103. Композитная капитель

ков ионической волюты в римском ва-

рианте способствовало упорядоченно-

сти всей декоративной массы, возник-

новению в ней четкой геральдической

структуры, отвечавшей наилучшим об-

разом чертам государственной римс-

кой эстетики, в которой пышность и

изобилие как символика невероятных

богатств рабовладельческого Рима

синтезировались с представлением о

мошной структуре власти. В этот де-

кор, подчеркивая, усиливая и опреде-

ленным образом направляя впечатле-

ние, обильно вводятся изображения,

символизирующие могущество римс-

кой империи: атлетические фигуры,

орлы, грифоны, воинские доспехи и п-

роч (илл. 105). Здесь же происходит и

замещение более древних знаковых

символов изобразительными, сходны-

ми с ними по внешнему подобию, но

несущих новую, уже чисто социальную

символику: древний чешуйчатый ор-

намент перевоплощается в мотив лав-

рового венка, вместо пальметты появ-

ляется вазон и т.д.

Любопытные трансформации

происходят в римской капители и с

Илл. 102. Фрагмент архитектурного декора

Древнего Рима. Декор подножия

колонны

Илл. 104. Фрагмент архитектурного декора

Древнего Рима

линейным ионическим орнаментом,

состоящим, как мы помним, из чере-

дующихся овов и киматиев (илл. 103,

104). Уже в греческой ионической ка-

пители в эпоху эллинизма возникает

вариант, напоминающий геральдичес-

кую трехчастную композицию, когда

в нем остаются всего три ова, причем

средний оказывается как бы главным,

слегка увеличиваясь в размерах, а два

периферийных, несколько меньших,

слегка наклоняются к среднему свои-

ми нижними концами. В римском ва-

рианте именно эта идея становится

основополагающей, составляя ядро

всего декора капители. Средний ов

еще более увеличивается и получает

совершенно новую, растительную ин-

терпретацию: он изображается в виде

крупного плода, макушка его «прора-

стает» роскошными аканфовыми за-

витками, которые, распространяясь

по верху капители влево и вправо,

охватывают саму волюту. Перерож-

дается и образ киматия. Его листоч-

ки расслаиваются на центральный

элемент-стрелу и периферийные,

попарно охватывающие ионик цель-

ной и четкой, словно отлитой из ме-

талла, овальной формой. Изобилие

и воинственность — эти два ведущих

начала государственной римской эс-

тетики приходят в этом орнаменте

на смену более древним, космоло-

гическим.

Чрезвычайно сложен и декор под-

ножия колонн (илл. 102, с. 139), где в

ряде случаев возникают пышные мно-

гоярусные композиции, сочетающие

древние знаковые элементы из спи-

ралей, иоников, розеток с реалисти-

чески трактованными мотивами три-

умфальных венков.

Со II в. в искусстве Древнего

Рима возникают, как известно, чер-

ты деградации античной традиции,

которые особенно усиливаются

в христианский период. Возникают,

в частности, заметные тенденции

сближения скульптурного рельефа с

орнаментальным за счет дробности

и перегруженности первого, приоб-

ретающего часто орнаментальный

характер, с одной стороны, и дест-

Илл. 105. Образцы римских капителей

Илл. 106. Рельеф саркофага из Аттики.

Фрагмент. 107—113 гг.

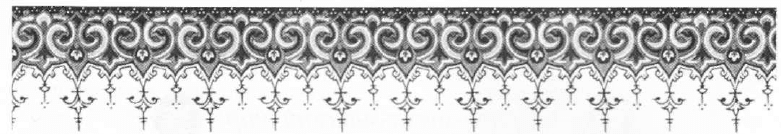

Илл. 108. Фрагмент мозаики из дома

Хинтон Сент-Мери в Дорсете.

Великобритания. 48 г.

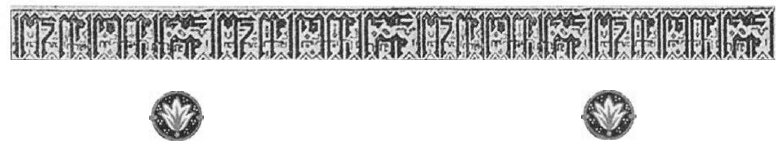

Илл. 107. Фрагмент мозаичного декора

из мавзолея Константины

в Риме. IV в.

Илл. 109. Римский мозаичный орнамент

рукции орнаментальной системы —

с другой (илл. 106)

Весьма интересный период пере-

живает в это время искусство моза-

ики. И здесь перевоплощение рас-

тительного орнамента происходит

по двум направлениям: в одном

случае — это трансформация в сво-

бодную композицию (илл. 107),

в другом — превращение его в абст-

рагированный стилизованный орна-

мент (илл. 109). Но, в отличие от

пластического трехмерного рельефа,

росписей, где столь же важное зна-

чение имело живописно-изобрази-

тельное начало, для плоскостной

мозаики, создающейся путем подбо-

ра мелких дискретных фрагментов,

эта тенденция, напротив, оказыва-

ется весьма плодотворной в художе-

ственном отношении. Возникает но-

вый тип орнамента, в котором черты

античной полнокровности сменяют-

ся бесплотной условностью, как

нельзя более удобной для создания

христианской символической образ-

ности (илл. 108). Поэтому мозаич-

ный орнамент в этот период приоб-

ретает особенную популярность в

Египте, где христианство получило

особенно большое распространение,

а позже — в Византии.

Вопросы к теме

1. Дать характеристику декоративного искусства этрусков и его роли в формиро-

вании римского декора.

2. В чем состоит принципиальное смысловое отличие римского декора от орна-

ментики предшествующих древних культур?

3. Охарактеризуйте основные образно-художественные черты римского декора.

4. Дайте характеристику основным двум типам римского декора как отражению

двух сторон римского бытия.

5. Каковы черты римского декора позднего периода и чем они обусловлены в об-

щественной жизни?

В предыдущем изложении мы

стремились показать, что орнамент

древнего мира невозможно рассмат-

ривать вне породивших его семанти-

ко-мифологических корней. В данном

разделе речь пойдет о следующем эта-

пе существования этого искусства, на

котором определяющее значение в

специфике его декора приобретают

особенности религиозного мировоз-

зрения — православного, католичес-

кого, мусульманского.

Все рассматриваемые здесь куль-

туры в своем существовании были

связаны между собой многими нитя-

ми взаимопреемственности, что на-

шло яркое выражение в искусстве ор-

намента. В период Средневековья

орнамент в своем формировании осо-

бенно тесно связан с архитектурой,

которая в этот период является глав-

ным организатором целостной мате-

риально-художественной культуры и

во многом определяет основные сти-

листические и образные параметры

всей сферы декоративного искусства.

В культуре Древнего мира искус-

ство орнамента проходит весь цикл

преобразований — от буквально-се-

мантического значения элементов,

композиций в их сочетании с пред-

метом до полного перевоплощения в

декоративный, художественный об-

раз. Поэтому в дальнейшем изложе-

нии отпадает необходимость подроб-

ного исследования развития каждого

мотива, как это имело место в пре-

дыдущих главах. Больше внимания

будет уделено общемировоззренчес-

ким представлениям той или иной

культуры и эпохи и их отображению

в орнаменте.

Глава 3

Орнамент Арабо-мусульманского мира,

Византии и европейского Средневековья

1. Арабо-мусулъманский мир

В VII в. произошло политическое

объединение племен арабов-кочевни-

ков, населявших Аравийский полуос-

тров. Это объединение под эгидой но-

вой, возникшей здесь религии —

ислама повлекло за собой колоссаль-

ные завоевания арабов в Азии, Север-

ной Африке, позднее в Европе. В ре-

зультате происходит исламизация

громадной территории — от Испании

на Западе до Персии на Востоке,

включая Египет.

В момент перехода от кочевого об-

раза жизни к государственности ара-

бы, естественно, не имели развитого

искусства. Но, завоевав территории,

являющиеся очагами древнейших ци-

вилизаций — Палестину, Сирию, Еги-

пет, Персию, оказавшись в тесном кон-

такте с Византией, арабы сумели

создать замечательную, чрезвычайно

своеобразную культуру. И если гово-

рить о художественных ее достоин-

ствах, то здесь, безусловно, одна из ве-

дущих ролей принадлежит орнаменту.

Как известно, Коран наложил зап-

рет на изображение живых существ.

Именно с этим часто связывают ог-

ромное распространение орнамента в

искусстве арабо-мусульманского мира.

Но, конечно, не сам запрет, а пред-

ставления мировоззренческого поряд-

ка были основополагающей причиной.

Представляется, что сама иконобор-

ческая идея ислама связана именно с

его особым предписательно-регламен-

тирующим характером, не допускаю-

щим никакого свободомыслия в по-

нимании религиозных правил и норм.

Ислам как бы дает раз и навсегда уста-

новленные правила, охватывающие все

бытие правоверного мусульманина.

Тем самым все это бытие как бы сво-

дится к наглядным, видимым канонам,

существующим в некоей единой плос-

костной системе, в которой имеет ме-

сто пересечение множества внутрен-

них связей. Отображением таких

представлений в художественной фор-

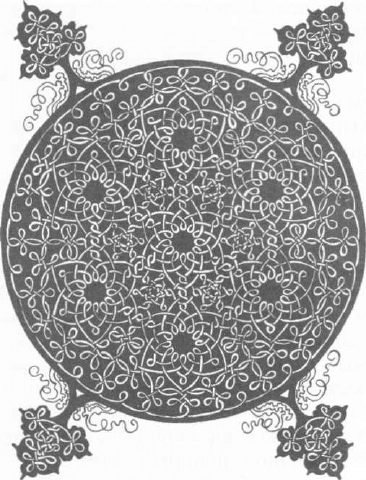

ме можно назвать арабский орна-

мент — арабеск (илл. 1), сложный,

витиеватый, изящно и тонко перепле-

тающийся декор, способный в виде

бесконечного узора распространяться

по поверхности.

Вопреки установкам ислама изо-

бразительное искусство получило в

мусульманском мире достаточное

распространение. Орнаментально-

декоративный принцип существует

здесь как основополагающий, прони-

зывая собой не только саму орна-

ментику, но и весь пластический строй

искусства, подчиняя и фигуративные

изображения, и колорит. То есть сам

принцип орнаментальное™ является

в данном случае ярко выраженной

эстетической нормой.

Вместе с тем было бы совершенно

неверно утверждать, что орнаменталь-

ное искусство в арабо-мусульманском

мире занимает то же место, что изоб-

разительное в иных культурах. Орна-

мент существует здесь не сам по себе,

а в комплексе с чрезвычайно важным

компонентом, входящим в его кан-

ву, — словом, словесным изречением.

Это изречение, начертанное, увекове-

ченное для потомков, — обязательный

элемент для любого значимого про-

изведения архитектуры или предмет-

ного искусства. Вначале это были из-

речения из Корана, вдохновлявшие

арабов на завоевание мира, затем —

славословия владыкам, увековечива-

ющие их деяния, философски-поэти-

ческие высказывания и, наконец, лю-

бовная лирика.

В основе этого феномена следует

видеть все ту же регламентирую ще-

предписательную идею, так как слово

в данном случае играет роль смысло-

вой доминанты в художественном

контексте, составляя его органичную

часть.

Как и в случае с римским деко-

ром, арабский мир не знал своего соб-

ственного развития орнаментального

искусства от его древнейших смысло-

вых истоков до полного декоративно-

го вызревания. Арабы опирались

в своем орнаментальном творчестве

на уже сложившиеся декоративные

традиции завоеванных ими культур.

Но, в отличие от того же Рима, арабс-

кая культура не имела своего развито-

го изобразительного искусства. По-

этому смысловая доминанта в виде

слова, соответствующая глубинной

специфике арабского мировоззрения,

была своего рода компенсатором не-

достаточности содержательного смыс-

ла чисто орнаментальных решений.

Само по себе сочетание письмен-

ного и орнаментального начал в еди-

Илл. 1. Арабеск

ном образе для искусства не ново, по-

скольку, как мы уже отмечали, слово

и орнамент имеют общие смысловые

истоки в культуре. Ярким свидетель-

ством тому является древнеегипетс-

кий орнамент. Но в нем имел место

совершенно иной принцип возникно-

вения образа, основанный на первич-

ном синкретическом единстве пись-

менного знака и орнаментального

мотива, когда «одно и есть другое».

В арабской же культуре происходит

вторичное соединение, синтез явле-

ний, давным-давно уже существую-

щих порознь. Такого рода синтез все-

гда таит в себе опасность чисто

формального решения. Но в данном

случае мы имеем дело с особым ви-

дом мышления, в котором само раци-