Бунин К.П., Баранов А.А. Металлография

Подождите немного. Документ загружается.

1.

П0ЛИГ0НИЗАЦИЯ

Затвердевшие металлические отливки состоят обычно из боль-

шого числа кристаллов (дендритов), разделенных межзеренными

границами.

При последующем охлаждении или выдержке отливок

имеющиеся границы

могут

перемещаться и формироваться новые.

На

рис. 58, б дана

структура

раствора, в котором сетка границ не

совпадает с контурами дендритов. Образование новых границ и

субграниц обусловлено перераспределением дислокаций — явле-

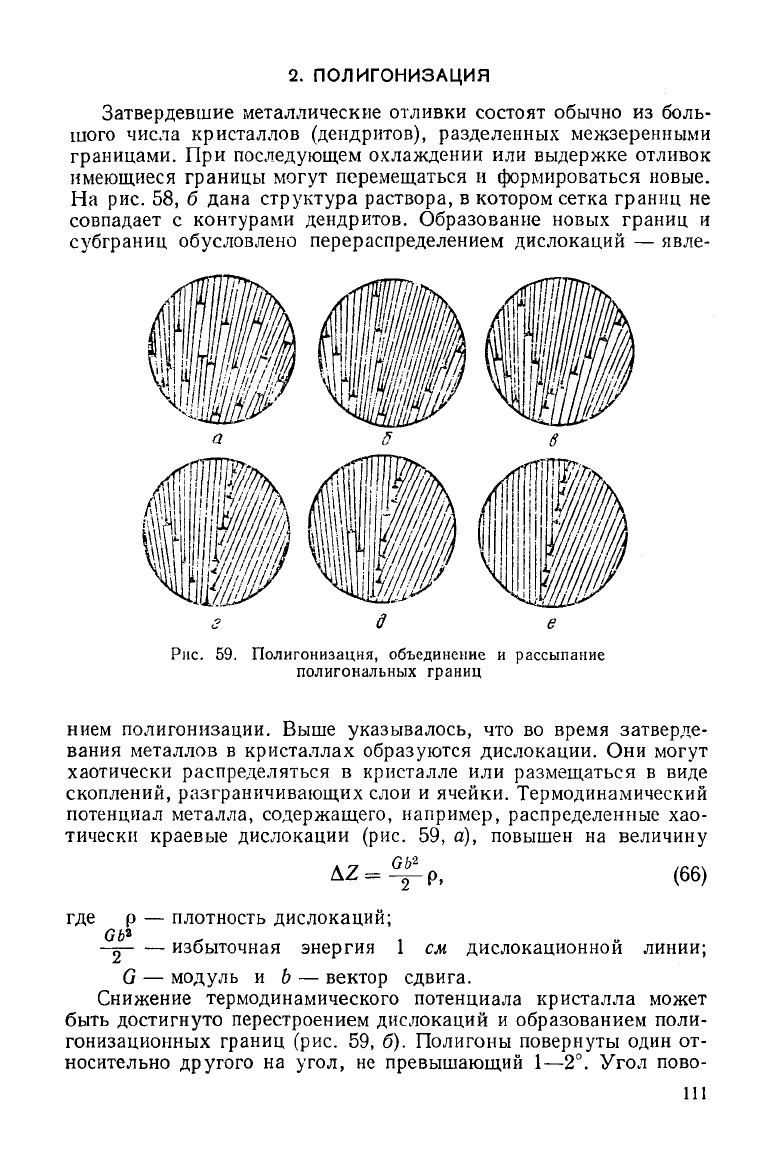

Рис.

59.

Полигонизация,

объединение и рассыпание

полигональных

границ

нием

полигонизации. Выше указывалось, что во время затверде-

вания

металлов в кристаллах образуются дислокации. Они

могут

хаотически распределяться в кристалле или размещаться в виде

скоплений,

разграничивающих слои и ячейки. Термодинамический

потенциал

металла, содержащего, например, распределенные хао-

тически краевые дислокации (рис. 59, а), повышен на величину

где р — плотность дислокации;

-~

избыточная энергия 1

(66)

см дислокационной линии;

G — модуль и 6 — вектор сдвига.

Снижение

термодинамического потенциала кристалла может

быть достигнуто перестроением дислокаций и образованием поли-

гонизационных

границ (рис. 59, б). Полигоны повернуты один от-

носительно

другого

на

угол,

не превышающий 1—2°.

Угол

пово-

111

рота 8 зависит от числа дислокаций в межзеренном слое. Чем выше

плотность дислокаций, тем больше 0. Если граница полигонов

образована одноименными дислокациями, то

1

= arctg -j-

(67)

где h — расстояние

между

дислокациями.

(•

•-.»

Дислокации перераспределяются в

результате

взаимодействия.

Если они одного знака и лежат в плоскости скольжения,

между

ними

действуют

силы отталкивания (рис. 60, а). Это обусловлено

\

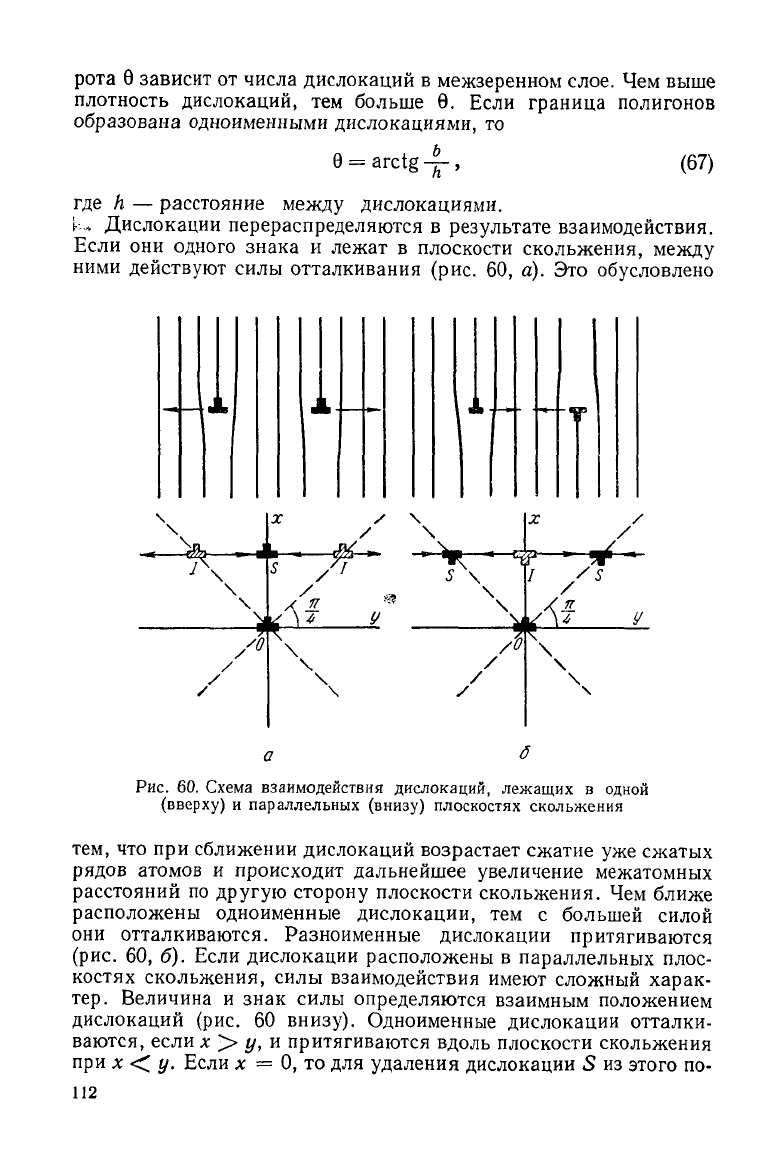

Рис.

60. Схема взаимодействия дислокаций, лежащих в одной

(вверху)

и параллельных (внизу) плоскостях скольжения

тем, что при сближении дислокаций возрастает сжатие уже сжатых

рядов атомов и происходит дальнейшее увеличение межатомных

расстояний по

другую

сторону плоскости скольжения. Чем ближе

расположены одноименные дислокации, тем с большей силой

они

отталкиваются. Разноименные дислокации притягиваются

(рис.

60, б). Если дислокации расположены в параллельных плос-

костях скольжения, силы взаимодействия имеют сложный харак-

тер. Величина и знак силы определяются взаимным положением

дислокаций (рис. 60 внизу). Одноименные дислокации отталки-

ваются, если х > у, и притягиваются вдоль плоскости скольжения

при

х < у. Если х = 0, то для удаления дислокации 5 из этого по-

112

ложения надо приложить силу. Таким образом, ряд краевых

дислокаций одного и того же знака устойчив, когда дислокации

располагаются одна над

другой

на одной вертикали к плоскости

скольжения. Разноименные дислокации устойчивы в положении

х

= у.

Для того чтобы оказаться в устойчивом положении, дислокации

перемещаются не только в плоскости скольжения, но и нормально

к

ней («восходят»). Последнее возможно в том случае, если край

полуплоскости поглощает или испускает вакансии. Иначе говоря,

восхождение дислокаций связано с диффузией вакансий, которая

с заметной скоростью происходит лишь при повышенных темпера-

турах.

Поэтому с повышением температуры полигонизация ус-

коряется.

Перестроение дислокаций и образование новых границ легко

происходит в чистых металлах и однородных растворах. Внутри-

кристаллическая ликвация и микропоры задерживают возникно-

вение новых границ. В этом

случае

они или вовсе не образуются

или прерывисты. В многофазных сплавах, например в эвтектиче-

ских, перераспределение дислокаций затруднено и полигонизация

задерживается.

При

некоторых условиях в кристаллах может происходить яв-

ление, противоположное полигонизации — «рассыпание» поли-

гональных границ. Оно возможно в тех

случаях,

когда на дислока-

ции

вертикальных рядов

действуют

силы, превышающие силы взаи-

модействия в рядах. В

результате

дислокации покидают полиго-

нальную границу, что приводит к ее рассыпанию (см. рис. 59, г—ё).

С

удалением дислокаций граница постепенно исчезает и

устра-

няется существовавшая ранее разориентация соприкасающихся

полигонов. Рассыпание полигональных границ может привести

к

объединению полигонов и образованию крупных соседних суб-

зерен,

угол

разориентации

между

которыми увеличивается.Раз-

личные стадии объединения полигонов показаны на рис. 59, г—е.

Дислокации, разделявшие полигоны (слева на рис.), постепенно

рассыпаются вследствие перехода их к соседним полигональным

границам. Плотность дислокаций в этих границах увеличивается,

что

ведет

к увеличению разориентации соприкасающихся субзерен.

Объединение полигонов может осуществляться и в

результате

ко-

оперативного перемещения дислокаций, при котором границы

полигонов, не рассыпаясь, постепенно сливаются и образуют одну

общую большеугловую границу (см. рис. 59, б—г).

Таким образом, присходящее самопроизвольно объединение

полигонов в

результате

перехода дислокаций от одних границ

к

другим является энергетически выгодным процессом: общая про-

тяженность границ уменьшается и термодинамический потенциал

снижается.

113

2

3.

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

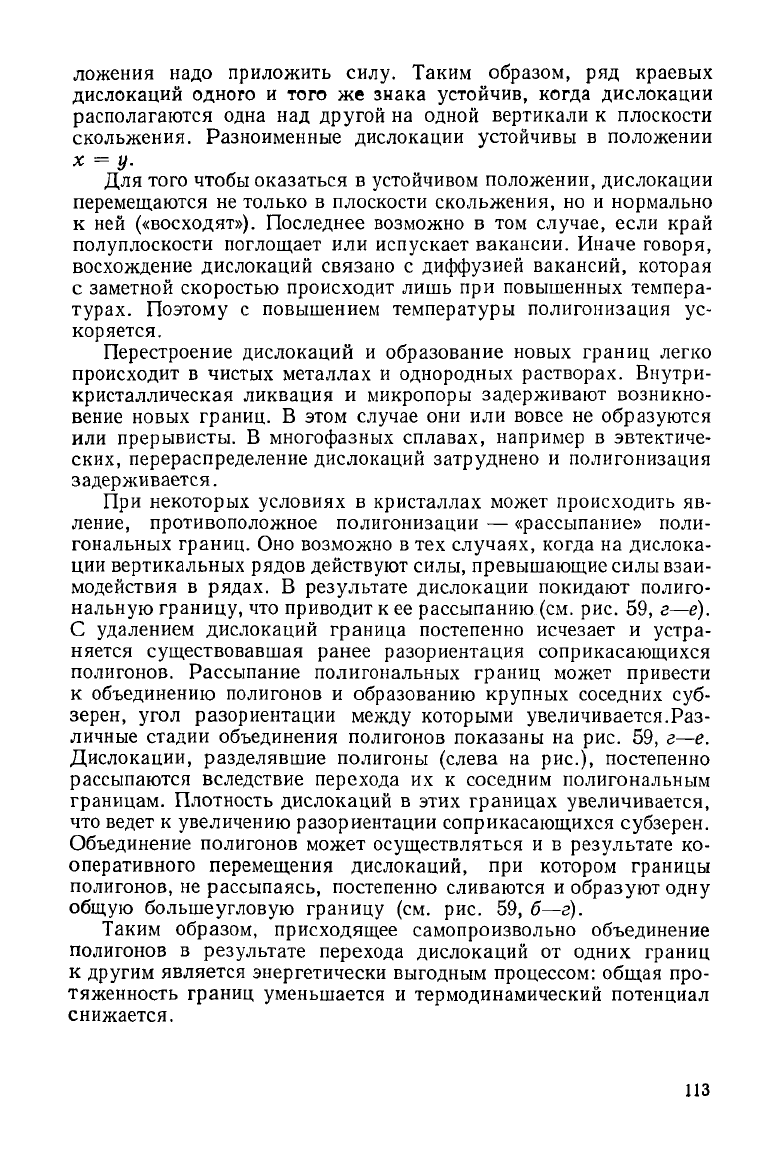

Возникающие при кристаллизации и полигонизации границы

способны перемещаться перпендикулярно к своей поверхности,

к

центру ее кривизны. Это часто встречающееся в металлах и спла-

вах явление, называемое рекристаллизацией, происходит вслед-

ствие перехода атомов через границу от одного зерна к

другому.

Движущей силой рекристаллизации является уменьшение термо-

динамического потенциала из-за уменьшения числа дефектов

атомно-кристаллического строения

и

в

результате

сокращения меж-

зеренной поверхности

Рекристаллизация проявляется

в виде процессов выравнивания

искривленных межзеренных гра-

ниц

и образования полиэдрической

структуры, укрупнения зерен (со-

бирательная и вторичная рекри-

сталлизация), превращения дефор-

мированных с большим числом

дефектов кристаллов в менее де-

фектные (первичная рекристалли-

зация

или рекристаллизация обра-

ботки).

В литых металлах и сплавах

рекристаллизация приводит к вы-

равниванию межзеренных границ

и

к укрупнению зерен.

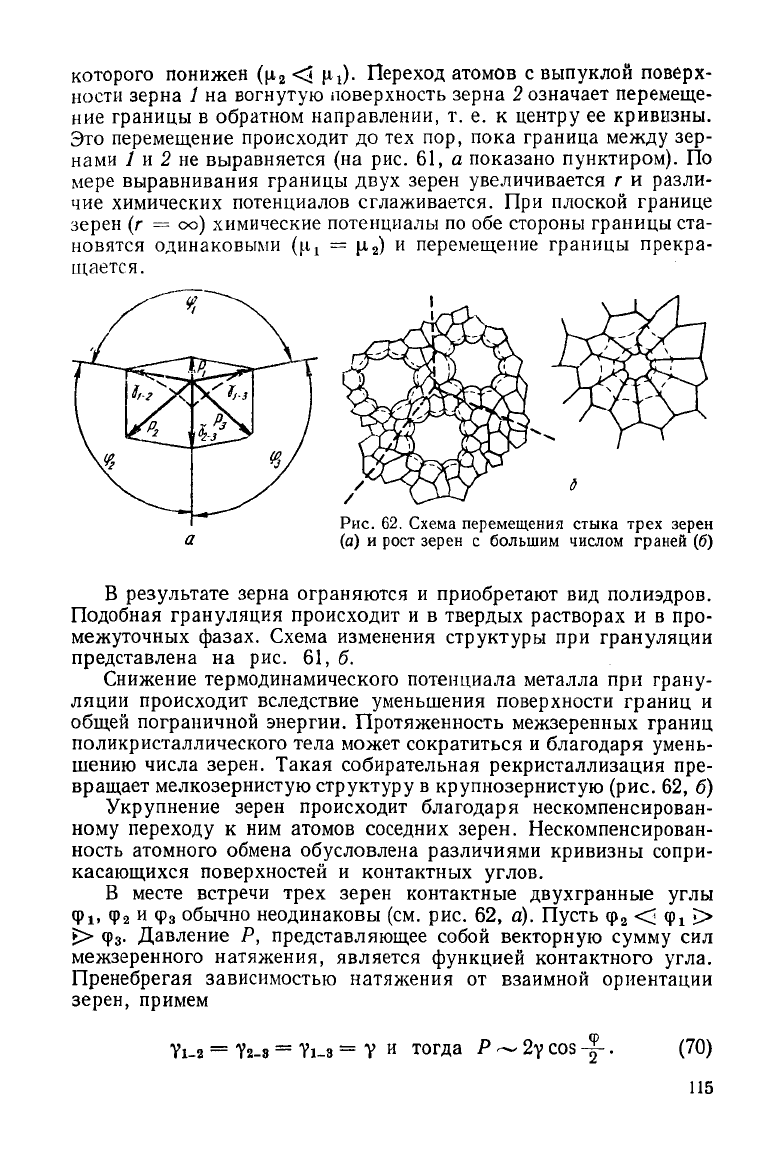

Рассмотрим поведение изогну-

той границы

двух

кристаллов /

и

2 (рис. 61, а). Вдоль этой границы

действуют

силы межзерен-

ного натяжения, величина и направление которых указаны век-

тором у. Химический потенциал с

учетом

кривизны (г) границы

ц

г

=

Иоо

+ PV, (68)

где [i«> — химический потенциал при наличии плоской поверх-

ности (г = оо);

V

— атомный объем;

Р — давление, обусловленное действием сил межзеренного

натяжения.

При

главных

радиусах

кривизны границы г

х

и г

2

(69)

При

г

х

= г

2

= г в выпуклом участке зерна 1 химический потен-

циал повышен на

величину-у--V.

Атомы

этого зерна переходят

через границу и присоединяются к зерну 2, химический потенциал

114

Рис.

61. Схема

выравнивания

гра-

ниц

зерен (а) и

изменение

струк-

туры металла при грануляции (б)

которого понижен (^

2

<3 f-ч)- Переход атомов с выпуклой поверх-

ности зерна / на

вогнутую

поверхность зерна 2 означает перемеще-

ние

границы в обратном направлении, т. е. к центру ее кривизны.

Это перемещение происходит до тех пор, пока граница

между

зер-

нами

/ и 2 не выравняется (на рис. 61, а показано пунктиром). По

мере выравнивания границы

двух

зерен увеличивается г и разли-

чие химических потенциалов сглаживается. При плоской границе

зерен (г = оо) химические потенциалы по обе стороны границы ста-

новятся одинаковыми (ц

1

= ц

2

) и перемещение границы прекра-

щается.

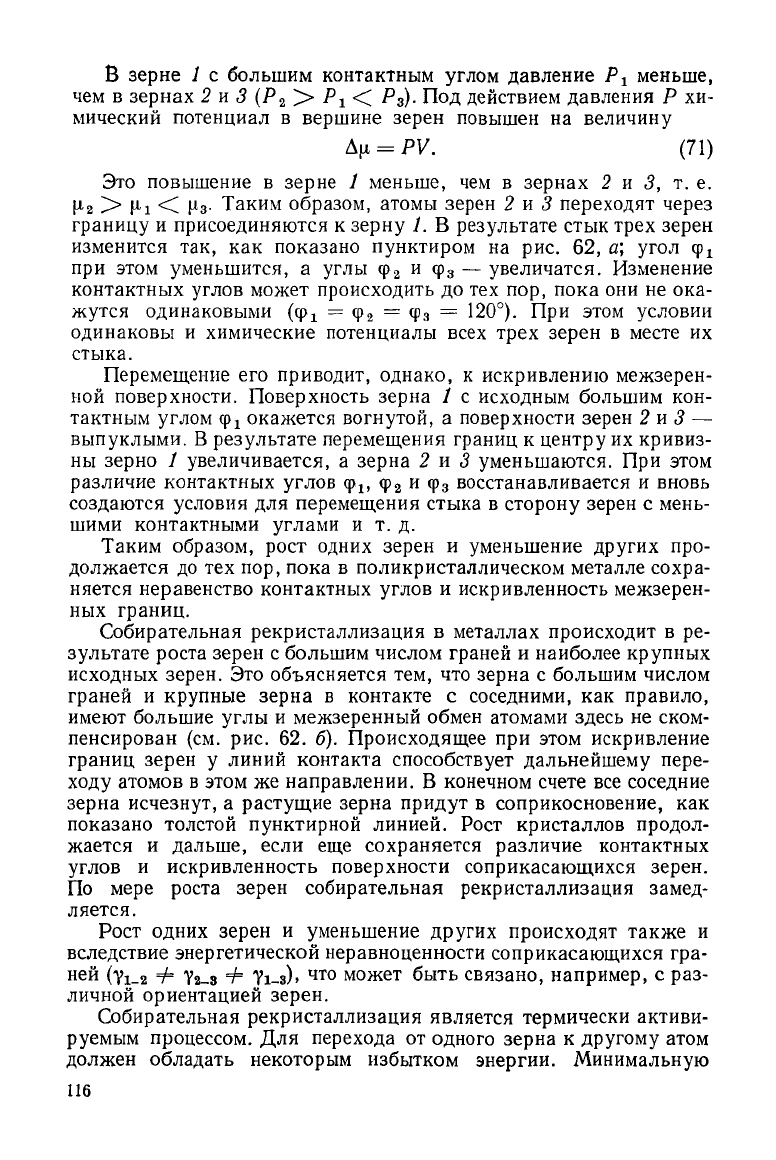

Рис.

62. Схема перемещения стыка трех зерен

(а) и рост зерен с большим числом граней (б)

В

результате

зерна ограняются и приобретают вид полиэдров.

Подобная грануляция происходит и в твердых растворах и в про-

межуточных фазах. Схема изменения структуры при грануляции

представлена на рис. 61, б.

Снижение термодинамического потенциала металла при грану-

ляции

происходит вследствие уменьшения поверхности границ и

общей пограничной энергии. Протяженность межзеренных границ

поликристаллического тела может сократиться и благодаря умень-

шению числа зерен. Такая собирательная рекристаллизация пре-

вращает мелкозернистую

структуру

в крупнозернистую (рис. 62, б)

Укрупнение зерен происходит благодаря нескомпенсирован-

ному

переходу

к ним атомов соседних зерен. Нескомпенсирован-

ность атомного обмена обусловлена различиями кривизны сопри-

касающихся поверхностей и контактных углов.

В месте встречи

трех

зерен контактные двухгранные

углы

ф

х

,

ф

2

и ф

3

обычно неодинаковы (см. рис. 62, а). Пусть ф

2

<^ ф

х

£>

j> ф

3

. Давление Р, представляющее собой векторную

сумму

сил

межзеренного натяжения, является функцией контактного

угла.

Пренебрегая зависимостью натяжения от взаимной ориентации

зерен, примем

Yi-s = Y2-3 = Yi-з = Y и

тогда

Р ~ 2у cos -^-.

(70)

115

В зерне / с большим контактным

углом

давление Р

1

меньше,

чем в зернах 2 и 3 (Р

2

> Р

1

< Р

3

). Под действием давления Р хи-

мический потенциал в вершине зерен повышен на величину

Ац = РУ. (71)

Это повышение в зерне / меньше, чем в зернах 2 и 3, т. е.

И-г > M-i <С Из- Таким образом, атомы зерен 2 и 3 переходят через

границу и присоединяются к зерну /. В

результате

стык

трех

зерен

изменится так, как показано пунктиром на рис. 62, а;

угол

ср

х

при

этом уменьшится, а

углы

ф

2

и ф

3

— увеличатся. Изменение

контактных

углов

может происходить до тех пор, пока они не ока-

жутся одинаковыми ((f>

1

= ф

2

= фз =

120°).

При этом условии

одинаковы и химические потенциалы

всех

трех

зерен в месте их

стыка.

Перемещение его приводит, однако, к искривлению межзерен-

ной

поверхности. Поверхность зерна 1 с исходным большим кон-

тактным

углом

ф! окажется вогнутой, а поверхности зерен 2 и 3 —

выпуклыми. В

результате

перемещения границ к центру их кривиз-

ны

зерно / увеличивается, а зерна 2 и 3 уменьшаются. При этом

различие контактных

углов

ф

х

, ф

2

и ф

3

восстанавливается и вновь

создаются условия для перемещения стыка в сторону зерен с мень-

шими

контактными углами и т. д.

Таким образом, рост одних зерен и уменьшение

других

про-

должается до тех пор, пока в поликристаллическом металле сохра-

няется неравенство контактных

углов

и искривленность межзерен-

ных границ.

Собирательная рекристаллизация в металлах происходит в ре-

зультате

роста зерен с большим числом граней и наиболее крупных

исходных зерен. Это объясняется тем, что зерна с большим числом

граней и крупные зерна в контакте с соседними, как правило,

имеют большие

углы

и межзеренный обмен атомами здесь не ском-

пенсирован (см. рис. 62. б). Происходящее при этом искривление

границ зерен у линий контакта способствует дальнейшему пере-

ходу

атомов в этом же направлении. В конечном счете все соседние

зерна исчезнут, а растущие зерна придут в соприкосновение, как

показано толстой пунктирной линией. Рост кристаллов продол-

жается и дальше, если еще сохраняется различие контактных

углов

и искривленность поверхности соприкасающихся зерен.

По

мере роста зерен собирательная рекристаллизация замед-

ляется.

Рост одних зерен и уменьшение

других

происходят также и

вследствие энергетической неравноценности соприкасающихся гра-

ней

(Vi_

2

Ф ?а_з 4=

Yi-з).

что

может быть связано, например, с раз-

личной ориентацией зерен.

Собирательная рекристаллизация является термически активи-

руемым процессом. Для перехода от одного зерна к

другому

атом

должен обладать некоторым избытком энергии. Минимальную

116

энегргию q

p

, необходимую для перехода атома через границу, на-

зывают энергией активации рекристаллизации.

Скорость роста зерна

Чр

U

p

= и

й

е~ **, (72)

где U

o

— скорость безактивационного роста зерна (при q

p

= 0).

Значение q

p

должно быть близко к энергии активации граничной

диффузии

(<7

гр

),

но по экспериментальным данным q

p

> q

rp

. Это

различие объясняют влиянием примесей.

Примеси

затрудняют рекристаллизацию. Особенно эффективны

посторонние включения, располагающиеся на границах зерен.

Они

задерживают перемещение границы и рост зерен замедляется.

Влияние включений обусловлено в основном поверхностной

энергией. С отрывом границы зерна от включений общая погра-

ничная

поверхность увеличивается тем больше, чем выше их дис-

персность. В технических металлах, сильно загрязненных приме-

сями,

концентрирующимися на границах зерен, собирательная ре-

кристаллизация настолько затруднена, что

даже

длительное пре-

бывание металлов при высоких температурах не приводит к замет-

ному росту зерен. Окислы и нитриды алюминия, например, задер-

живают перемещение границ зерен в железе и его сплавах.

Если каким-либо образом удалить пограничные включения,

рост зерен ускоряется. Ускорение рекристаллизации особенно за-

метно в металлах с многочисленными мелкими посторонними вклю-

чениями.

В этих металлах мелкозернистая

структура

сохраняется

вплоть до высоких температур. Если же металлы нагреть еще выше

и

устранить препятствия для перемещения границ (например, рас-

творить включения), происходит бурный рост зерен. С помощью

собирательной рекристаллизации можно получать крупные моно-

кристаллы.

Рекристаллизация твердых растворов и промежуточных фаз

в принципе не отличается от рекристаллизации чистых металлов.

Выравнивание границ и рост зерен в поликристаллическом одно-

родном сплаве происходят так же, как и в чистом металле.

Однако скорость рекристаллизации зависит от состава сплава

и

может сильно отличаться от скорости рекристаллизации чистого

металла.

Если добавляемый к данному металлу компонент не накапли-

вается на границах зерен, а равномерно распределяется в поли-

кристаллах, то влияние его на скорость рекристаллизации может

быть различным. Если он уменьшает силы межатомного взаимо-

действия, подвижность атомов увеличивается и скорость рекристал-

лизации растет. Если же межатомное взаимодействие возрастает

и

решетка при этом сильно не искажается, то переход атомов от

зерна к зерну затрудняется и скорость рекристаллизации умень-

шается.

117

При

концентрации атомов добавляемого компонента на грани-

цах зерен скорость рекристаллизации уменьшается. В этих усло-

виях перемещение границ может быть связано с перемещением

скопившихся здесь атомов второго компонента.

В сплавах, имеющих

двухфазную

структуру

(а + Р), рост зе-

рен одной из фаз осуществляется не во

всех

случаях.

Если одна из

фаз,

например р, имеет вид сплошной оболочки вокруг зерен

другой

фазы (а), то роста зерен а с заметной скоростью не происходит.

Подобная ситуация складывается и

тогда,

когда при высоком на-

греве межзеренные прослойки, обогащенные легкоплавким компо-

нентом, оплавляются (Р-фаза является жидкой). Рост кристаллов,

отделенных один от

другого

второй фазой, относится к разряду

явлений коалесценции и сфероидизации и рассматривается ниже.

4.

СПЕКАНИЕ

В затвердевшем металле нередко встречаются несплошности —

поры,

трещинки, газовые пузырьки. Эти объемные дефекты возни-

кают не только при кристаллизации, но и во время последующего

охлаждения. С их присутствием связано повышение термодинами-

ческого потенциала на величину, равную энергии свободной по-

верхности. При высоких температурах форма и размеры несплош-

ностей изменяются. Характер изменения объемных дефектов за-

висит от величины их. Крупные поры и трещины уменьшаются.

Неравноосные полости при длительных выдержках превращаются

в равноосные, происходит огранение окружающей полость метал-

лической матрицы плоскостями с минимальной поверхностной

энергией. Мелкие поры и трещинки

могут

зарастать. Заполнение

пор и трещинок атомами происходит благодаря самодиффузии. В ре-

зультате

залечивания пор и трещинок плотность отливок воз-

растает.

Рассмотрим диффузионный механизм залечивания микропор

в металле. При температуре Т равновесная концентрация вакансий

Вблизи пор под влиянием сил поверхностного натяжения рав-

новесная концентрация вакансий (С

п

) повышена на величину

АС

П

= С„ —

С

в

^аС

в

-у-

•

-0г

•

(73)

Таким образом, в пористом металле

существует

градиент кон-

центраций вакансий, под действием которого они дуффундируют

от поры в

глубь

металла. Благодаря диффузии вакансий в удален-

ный

от поры объем металла в нем возникает пересыщение вакан-

сиями.

Оно устраняется в

результате

оседания и уничтожения из-

быточных вакансий на границах зерен и дислокациях. Поглощение

118

вакансий

дислокациями рассмотрено ранее как процесс «поедания»

избыточной полуплоскости.

С

уходом

вакансий концентрация их вблизи поры становится

ниже равновесной С

п

. Равновесная концентрация достигается

здесь в

результате

выхода некоторых атомов на поверхность поры.

Таким

образом, залечивание осуществляется «повакансионным

растворением» поры, диффузией вакансий в

глубь

металла и

устра-

нением

их на линейных и поверхностных дефектах.

Время полного залечивания поры радиусом г

где D — коэффициент самодиффузии.

Из

выражения (74) видно, что время залечивания пор сильно

зависит от их размеров. Мелкие поры (г

<•

10~

5

см) зарастают легко,

крупные же долго сохраняются.

Если

пор в металле много, то наряду с залечиванием происхо-

дит и коалесценция, осуществляемая повакансионным растворе-

нием

мелких пор, диффузией вакансий к крупным порам, около ко-

торых равновесная концентрация вакансий ниже. В

результате

притока

вакансий крупные поры

растут.

При коалесценции число

пор

уменьшается без изменения объема металла.

Снижение

энергии свободной поверхности (у) металла из-за ад-

сорбции

поверхностно активных примесей замедляет залечивание

пор.

Замедляется оно и вследствие заполнения пор газами, выделяю-

щимися

из металла при охлаждении. При этом давление газов мо-

жет настолько возрасти, что пора

будет

не залечиваться, а расти

или

возникнут трещины.

Спекание

используют в технике при изготовлении изделий из

металлических порошков. Для этого порошки металлов и их смеси

прессуют и подвергают высокотемпературному нагреву. Во время

спекания

усиливается сцепление частиц, а объем изделия умень-

шается благодаря частичному залечиванию пор. Методами порош-

ковой

металлургии изготовляют изделия из тугоплавких металлов,

расплавление которых представляет трудности.

ЛИТЕРАТУРА

Бунин

К. П., М а л и н о ч к а Я. Н. Введение в металлографию. Метал-

лургиздат,

1954.

Гегузин Я. Е. Макроскопические дефекты в металлах. Металлургиздат,

1962.

Гегузин Я. Е. Физика спекания. Изд-во

«Наука»,

1968.

Г е р ц р и к е н С. Д., Д е х т я р' И. Я. Диффузия в металлах и сплавах.

Металлургиздат, 1958.

3 а й т В. Диффузия в металлах. Изд-во ИЛ, 1958.

М о в ч а н Б. А. Макроскопическая неоднородность в литых сплавах. Изд-во

техн. лит-ры, 1962.

«Успехи

физики металлов». Сб., т. 1. Металлургиздат, 1956.

Френкель

Я. И. Введение в теорию металлов. ГИФМЛ, 1958.

Глава

7

СТРУКТУРНЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ

ПРИ ДЕФОРМАЦИИ

Под

влиянием напряжений металлические

тела

изменяют форму

и

размеры—деформируются.

Небольшие нагрузки вызывают лишь

упругую

деформацию.

Она

является обратимой: с устранением внешних сил размеры

тела

восстанавливаются.

Если

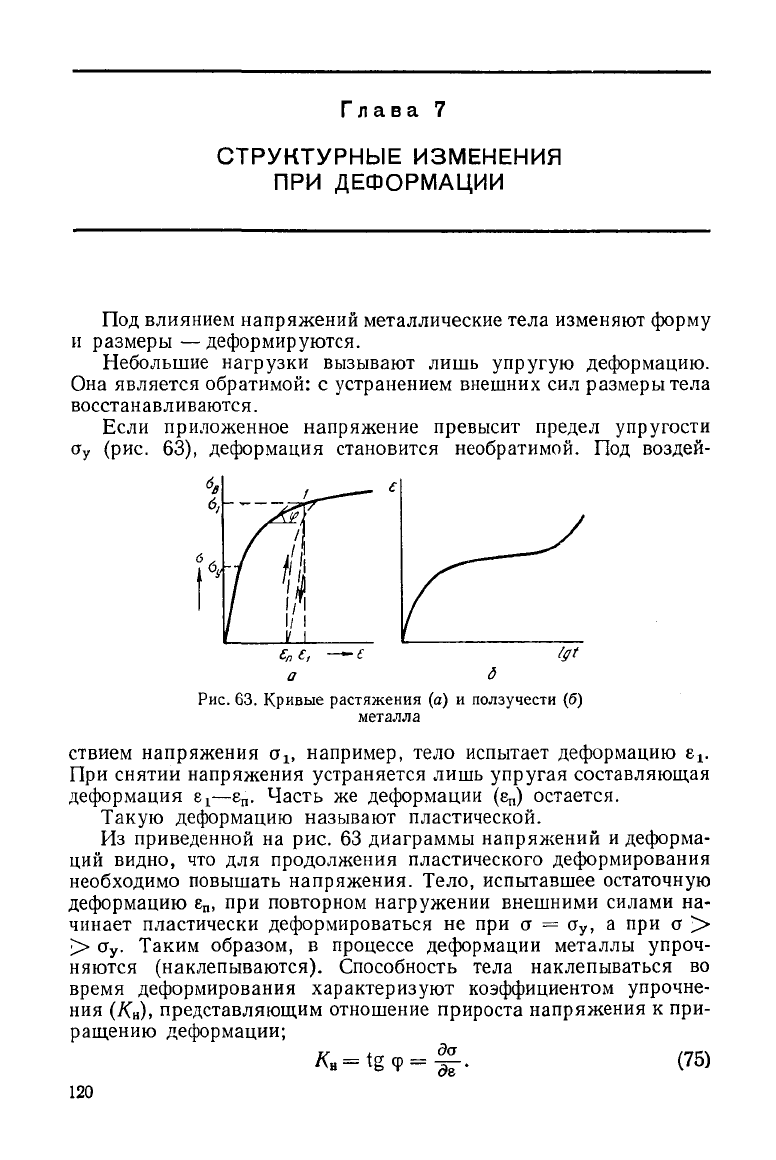

приложенное напряжение превысит предел

упругости

а

у

(рис. 63), деформация становится необратимой. Под воздей-

£„£, —f

a 6

Рис.

63. Кривые растяжения (а) и ползучести (б)

металла

ствием напряжения ст

1>

например, тело испытает деформацию е^

При

снятии напряжения устраняется лишь

упругая

составляющая

деформация

е

х

—е

п

.

Часть же деформации (е^) остается.

Такую деформацию называют пластической.

Из

приведенной на рис. 63 диаграммы напряжений и деформа-

ций

видно, что для продолжения пластического деформирования

необходимо повышать напряжения. Тело, испытавшее остаточную

деформацию ^ при повторном нагружении внешними силами на-

чинает пластически деформироваться не при а = а

у

, а при а >

•> а

у

. Таким образом, в процессе деформации металлы упроч-

няются

(наклёпываются). Способность

тела

наклёпываться во

время деформирования

характеризуют

коэффициентом упрочне-

ния

(/С

н

), представляющим отношение прироста напряжения к при-

ращению деформации;

/C

B

=tgq>

= -J-. (75)

120