Блохин Н.Н., Петерсон Б.Е. Клиническая онкология

Подождите немного. Документ загружается.

201

под-желудочнй железы по стране 4 на 100000 населения, то при-населении в 240 000 000 от

этой причины умирает ежегодно около 10 000 человек. Средний показатель смертности от ра-

ка поджелудочнй железы выше, чем от рака пищевода (Н. С. Макоха, 1965; А. А. Шалимов, Н.

А. Сумцов, 1970; Segi, 1960).

Большинство больных в возрасте свыше 50—60 лет. Средний возраст 234 больных, наблю-

давшихся в МНИОИ им. П. А. Герцена, составил 60 лет. Описаны единичные наблюдения

(Н. И. Лепорский, 1951; Becker, 1957) заболевания в возрасте от 6 мес до 4 лет.

Патологическая анатомия. Рак поджелудочной железы, согласно статистическим данным,

чаще всего (в 50—80%) локализуется в головке. Bell (1957) приводит данные 609 вскрытий,

умерших от этого заболевания; при этом рак головки обнаружен в 59,1%, тела—в 18,2%, хво-

ста—в 7,4%, диффузный рак—в 15,3%. По данным Berk (1941), на 1149 случаев рака подже-

лудочной железы головка была поражена в 82%, по. наблюдениям В. В. Виноградова (1959)

—в 60%; А. А. Шела-гурова (1970)-в 70%, А. А. Шалимова (1970) - в 64,4%. В ОНЦ АМН

СССР наблюдалось 293 больных: поражение головки железы отмечено в 76,1%, тела — в

14,6%, хвоста — в 6,8%, всей железы — в 2,4%.

Рак поджелудочной железы обычно имеет вид плотного бугристого узла различных разме-

ров, белого или светло-желтого цвета, без четких границ переходящего в окружающую ткань.

Небольшая опухоль головки может очень рано вызвать сдавле-ние общего желчного и пан-

креатического протоков, в результате чего развивается механическая желтуха, нарушается

внешне-секреторная деятельность железы, приводящая к нарушению пищеварения и быстро-

му истощению. Опухоли, расположенные в теле и хвосте железы, могут достигать значитель-

ных размеров, не вызывая значительных нарушений функции органа.

В 80—90% рак развивается из эпителия выводных протоков значительно реже из островковой

ткани железы и в болыпинстве случаев имеет строение аденокарциномы. Описан и плос-

коклеточный рак, развивающийся из метаплазированных эпителиальных клеток выводных

протоков, трансформировавшихся в -многослойный плоский эпителий.

В поджелудочной железе вокруг опухоли всегда определяется хронический воспалитель-

ный склеротический процесс с резко выраженной круглоклеточной инфильтрацией, значи-

тельным скоплением лейкоцитов и плазматических клеток. Железистые элементы подверга-

ются резкой атрофии. Выводные протоки расширены, а окружающая их ткань склерозирова-

на.

Рак поджелудочной железы дает ранние обширные метастазы в регионарные—

парапанкреатические лимфатические узлы, затем в мезентериальные, околожелудочные и

другие лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства. Отдаленными

метастазами чаще всего поражается печень, реже легкие, мозг, кости, почки, кожа, парарек-

тальная клетчатка, лимфатические узлы средостения, шейной и надключичной области. По

данным Н. И. Лепорского (1951), В. Я. Михайлова <1969), А. А. Шелагурова (1970), Вгачп с

соавт. (1952), метастазы при раке поджелудочной железы выявляются в 70—90 Уо случаев. Т.

А. Другова (1972) из ОНЦ АМН СССР на 1012 лскрытий обнаружила метастазы в 79,2%.

Опухоль может распространяться на соседние органы и ткани: двенадцатиперстную кишку,

желудок, печеночно-двенадца-типерстную связку, а также сдавливать или прорастать близле-

жащие крупные венозные сосуды: верхнюю брыжеечную, воротную и нижню полую вены.

Клиника. Симптоматология многообразна и зависит от локализации опухоли в поджелу-

дочной железе, а также от взаимоотношений опухоли с окружающими органами и тканями

(желчными протоками, двенадцатиперстной кишкой, желудком, сосудами и др.).

Боли — довольно постоянный симптом, который отмечается у 60—90% больных (по дан-

ным МНИОИ им. П. А. Герцена— у 69%). Боли вызываются вовлечением в процесс нервных

202

элементов поджелудочной железы и забрюшинного пространства;они могут быть обусловле-

ны растяжением капсулы печени при обтурации общего желчного протока, а также воспали-

тельными изменениями ав поджелудочной железе и застоем секрета в ее протоках. При раке

головки чаще всего наблюдаются тупые боли в эпигастрии, преимущественно в верхнем пра-

вом квадранте живота. При поражении тела и хвоста железы болевой синдром обычно резко

выражен. Боли локализуются в подложечной области и могут иррадиировать в оба подребе-

рья, спину, поясницу, в паховую, крестцовую и бедренную области, вызывая жесточайшие

страдания.

Желтуха — наиболее яркий признак рака поджелудочной железы. Частота ее появления оп-

ределяется местоположением первичного опухолевого узла по отношению к желчным путям.

Закономерно, что желтуха возникает значительно чаще (в 80— 90%) при локализации рака в

головке, чем в теле и хвосте железы. Появление механической желтухи следует рассматривать

не только как симптом, но и как тяжелое патологическое состояние, зачастую определяющее

дальнейшую судьбу больного. Клиническим выражением желчной гипертензии является жел-

тушное окрашивание кожи и слизистых оболочек, кожный зуд, нарушение функции печени,

сердечно-сосудистой и нервной системы, а также различные нарушения обмена. Характерны

брадикардия, головная боль, апатия, повышенная раздражительность. По мере нарастания ин-

тенсивности и длительности желтухи возможно развитие таких грозных осложнений, как пе-

ченочная или печеночно-почечная недостаточность, холемическое кровотечение.

При раке головки желтуха обычно стойкая, интенсивная; она яе является ранним призна-

ком заболевания. По данным МНИОИ им. П. А. Герцена, у 70% больных желтухе предшест-

вовали различные симптомы, вызванные фоновыми заболева-яиями и осложнениями опухо-

левого роста. Это позволило выделить несколько клинических форм рака поджелудочной же-

лезы в дожелтушном периоде: панкреатитоподобную, диабетоидную, холангитическую, гаст-

ритоподобную и др. Продолжительность •безжелтушного периода составила в среднем 4 мес.

Аналогичные клинические формы приводят А. В. Смирнов и П. А. Воронцов (1971). В. А.

Михайличенко и М. А. Тамаркина (1972) также указывают, что у 69,5% больных появлению

желтухи предшествовали другие симптомы (гастрит, диабет, панкреатит и др.) на протяжении

1—6 мес.

Частым симптомом рака поджелудочной железы является значительное похудание (на 10—

20 кг в течение нескольких месяцев). Нарушение питания наступает в результате прекра-

щения поступления в кишечник желчи и панкреатического сока, участвующих в расщеплении

жира и белка. С испражнениями теряется до 80% жира, принятого с пищей (А. А. Шалимов,

1970). Наблюдаются различные диспепсические расстройства: чувство тяжести после еды, от-

рыжка, изжога, тошнота, рвота, обильный частый зловонный стул глинисто-серого цвета.

Прорастание рака головки в двенадцатиперстную кишку приводит к развитию гастродуо-

денальной непроходимости, кишечному кровотечению и холангиту. Симптомы нарушения

моторной и эвакуаторной функции двенадцатиперстной кишки выявляются у 13—18% боль-

ных (Л. А. Эндер, 1963; Mikal, Campbell, 1950).

Состояние отягощается присоединением симптомов хронического панкреатита и диабета.

Воспалительный процесс в поджелудочной железе часто (в 50—60%) сопутствует опухолево-

му

поражению. Не исключено, что хронический рецидивирую-щий панкреатит может быть пато-

генетической основой для развития рака железы (А, И. Абрикосов, 1956; Д. Ф. Благовидов,

1973; Г. М. Маждраков, 1961). Однако возможен и обратный вариант: возникновение вторич-

ного воспаления на фоне опухоли (А. В. Смирнов и др., 1972). У 9—32% больных наблюдает-

203

ся нарушение углеводного обмена различной степени: от преходящей гипергликемии и глико-

зурии до ярко выраженного диабета (Н. И. Лепорский, 1951; И. Н. Марков, 1970, и др.).

Рак поджелудочной железы может сопровождаться тромбозом сосудов. Т. А. Другова

(1972), изучив 431 протокол вскрытий умерших от рака поджелудочной железы, установила,

что тромбозы и эмболии были непосредственной причиной смерти у 12,2% больных. Strang,

Walton (1953) наблюдали это осложнение у 24% больных. Все исследователи считают, что

тромбо-образование значительно чаще встречается при поражении тела и хвоста, чем при по-

ражении головки железы.

Диагностика. Поступление больного в хирургическое отделение из поликлиники с диагно-

зом «рак поджелудочной железы» — редкость. Статистический анализ, проведенный Ю. А.

Га-лушко (1969), показал, что из 100 больных, страдающих опухолями или камнями желчевы-

водящей системы, 90 первоначально попадают в инфекционные стационары, где обследуются

чрезвычайно длительно: от 4 до 12—14 лед. Таких больных следует скорее переводить в хи-

рургические отделения, тем более что дифференцировать характер желтухи, как уже указыва-

лось выше, обычно удается в течение нескольких дней.

Этиология желтухи может быть заподозрена уже на основании тщательно собранного анам-

неза. В отличие от желчнока-менной болезни желтуха при раке поджелудочной железы воз-

никает обычно без выраженного болевого синдрома, быстро нарастает, носит стойкий харак-

тер и наблюдается, как правило^ у лиц пожилого взраста. В возрасте до 40 лет у 2 из 3 боль-

ных желтуха имеет гепатогенное происхождение, реже она возникает в результате желчнока-

менной болезни и совсем редко вызывается опухолевым процессом в панкреатодуоденальной

зоне, Диагноз подтверждается не только симптоматологией заболевания, но и пальпаторными

данными: у 70--75% больных раком головки поджелудочной железы определяется симптом

Курву-азье. При раке тела и хвоста железы довольно часто удается пальпировать опухоль.

Бесспорную ценность имеет метод гипотонической дуодено-графии, позволяющий поста-

вить правильный топический диагноз у 40—50% больных. Косвенными признаками рака го-

ловки поджелудочной железы являются: развернутость подковы двенадцатиперстной кишки;

сужение ее просвета (рис. 118);выпрямленность и инфильтрация внутреннего контура кишки;

смещение антрального и препилорического отделов желудка вверх и влево. Для опухоли тела

или хвоста железы характерно сдавление просвета желудка и смещение его кпереди или вле-

во.

Уточнению диагноза может помочь чрескожная холангиография (рис. 119), дуоденофибро-

скопия, скеннирование поджелудочной железы (Ю. Н. Касаткин и др., 1971; Steinhoff et al.,

1968), лапароскопия, а также селективная ангиография чрев-ной и верхней брыжеечной арте-

рии (А. А. Шалимов и др., 1968; И. Б. Розанов, Г. И. Сабельников, 1970; Kahn et al., 1969;

Font et al., 1969). По данным А. П. Савченко с соавт. (1974),точность ангиографического за-

ключения при раке поджелудочной железы достигает 89 %.

Во время операции наибольшие трудности встречаются при .дифференциальном диагнозе

между раком поджелудочной же-.лезы и хроническим индуративным панкреатитом, так как

оба 'процесса при осмотре и пальпации дают сходную картину. В этих случаях может быть

произведена пункция измененного .участка железы со срочным цитологическим исследовани-

ем пунктата или биопсия ткани железы. Следует, однако, помнить, что раку поджелудочной

железы, как правило, сопутствует хронический панкреатит и при получении отрицательных

данных

•срочного морфологического исследования опухолевый процесс не может быть отвергнут.

Для уточнения диагноза применяется также холангиография ;на операционном столе. Необ-

ходимо подчеркнуть, что некоторые методы исследования (чрескожная холангиография,

204

пункция и биопсия поджелудочной железы, ангиография) небезопасны, в связи с чем должны

применяться по строгим показаниям.

Лечение. Факт установления механической желтухи является основанием к операции. По

данным А. Фишера (1961), Smith (1969) и др., полная обтурация желчных путей приводит v.

смерти максимум через 6—7 мес. П. Н. Напалков, выступая на I Международном конгрессе

хирургов-гастроэнтерологов в 1971 г., подчеркнул: «Важно не терять много времени для вы-

яснения точной природы желтухи. Ранняя операция является вместе с тем и важным, а иногда

и главным диагностическим приемом».

Радикальное лечение. При раке головки общепризнанной радикальной операцией являет-

ся панкреатодуоденальная резекция, впервые успешно выполненная W. Kausch в 1909 г. Оте-

чественные и зарубежные хирурги (В. Н. Шамов, 1955; А. Н. Велико-рецкий, 1959; В. В. Ви-

ноградов, 1959; А. А. Шалимов, 1970;Н. С. Макоха, 1964; В. И, Ршчиашвили, 1970; А. В.

Смирнов, 1969; Child, 1966; Brunschwig, 1942; Cattel, 1953; Salmon, 1966;

•Smith, 1965, и др.) внесли большой вклад в разработку этого вмешательства. Из отечествен-

ных хирургов наибольший опыт панкреатодуоденальных резекций в настоящее время имеет

А. А. Шалимов, который сообщил на XXIV Конгрессе Международного общества хирургов

(1971) о 103 операциях, Н. С. Макоха произвел 85 операций (1969), А. В. Смирнов — 70

(1969), Е. С. Футорян и Б. М. Шубин (1977) —39. По данным зарубежных авторов (Warren et

al., 1962), в клинике Лехи за 20 лет произведено 218 панкреатодуоденальных резекций. Monge

с соавт. (1964) сообщают о 239 операциях в клинике Мейо за 22 года.

Несмотря на накопленный опыт, панкреатодуоденальная резекция широкого распростране-

ния не получила. Это вызвано целым рядом причин. Больные поступают в хирургические от-

деления в большинстве случаев с распространенным опухолевым процессом, в связи с чем

резектабельность при раке поджелудочной железы низка и составляет по данным А. А. Ша-

лимова (1970) 9,4%, В. И. Кочиашвгош (1970) — 10,1%; С. М. Микир-тумова (1963) — 4,9%,

по данным клиники Мейо (Monge et al., 1964) резектабельность при раке головки поджелу-

дочной железы составила 10%. У отдельных авторов этот показатель выше: у Salembier (1970)

— 13%, Doutre с соавт. (1970) — 25%,yElias (1969)-27%.

Панкреатодуоденальная резекция — тяжелое травматическое вмешательство, сопровож-

дающееся высокой послеоперационной летальностью. Enters с соавт. (1961) приводят мате-

риалы различных исследователей. По их данным, летальность составляет от 20 до 80%. На

169 операций, произведенных отечественными хирургами к 1968 г. (исключая наблюдения А.

А. Шалимова), послеоперационная летальность составила 50%. Лучшие показатели лишь у

единичных авторов: Sinith (1965) —7,7%, а из 35 больных, оперированных Warren с соавт.

(1968), умер

1 больной.

Пятилетняя выживаемость после данкреатодуоденальной резекции при раке поджелудоч-

ной железы очень низкая: от 0 до 10—12%; средняя продолжительность жизни 9—15 мес (А.

Н. Великорецкий, 1959; А. В. Смирнов, 1961; Fayos, Lainpe, 1967; Bowden, Pack, 1969, и др.).

По данным ОНЦ АМН СССР, резектабельность при раке поджелудочной железы составила

5,4%. В МНИОИ им. П. А. Герцена резектабельность оказалась равной 7,4%, послеопераци-

онная летальность — 48%; средняя продолжительность жизни составила 13 мес. Это объясня-

ет, почему наряду с пропагандой панкреатодуоденальной резекции ее сторонниками высказы-

вается сдержанное или негативное отношение к этому вмешательству. Радикальная или пал-

лиативная операция при раке поджелудочной железы — вопрос, обсуждение которого не схо-

дит со страниц медицинской прессы.

205

Успехи анестезиологии, получение антибиотиков широкого спектра действия, антифер-

ментная терапия для профилактики и лечения послеоперационного панкреатита, применение

эффективных дезинтоксикационных средств и др. дают основание к дальнейшей разработке

панкреатодуоденальной резекции.

Операция состоит из двух этапов:

первый включает мобилизацию и удаление препарата,

второй — заключается в восстановлении проходимости желудочно-кишечного тракта и

желчных путей. Методика мобилизации достаточно хорошо разработана, близка к стандарти-

зации и подробно представлена в значительном числе монографий и атласов (В. В. Виногра-

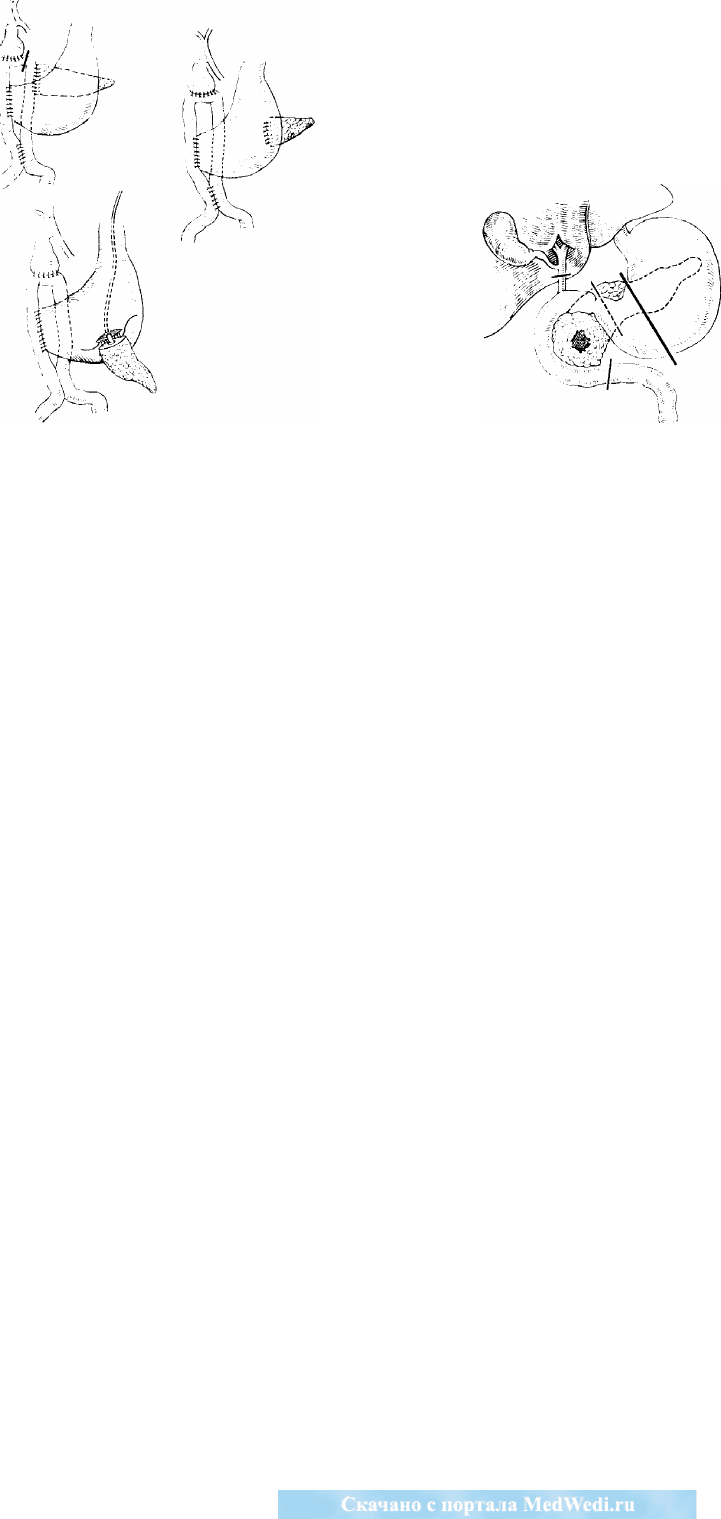

дов, 1959; А. А. Шалимов, 1970; В. И. Кочиашвили, 1970). Производится резекция головки

поджелудочной железы, общего желчного протока, дпстального отдела желудка и двенадца-

типерстной кишки (рис. 120). А. А. Шалимов (1970) в зависимости от степени рас-

пространенности процесса применяет два варианта операции:

I — с резекцией двенадцатиперстной кишки до мезентериальных сосудов;

II — с полным удалением двенадцатиперстной кишки после высвобождения ее дистального

отрезка из-под мезентериальных сосудов.

Восстановительный этап операции очень вариабелен. Предлагаемые способы реконструк-

ции (более 70) направлены на предупреждение осложнений (холангита, панкреатита и др.).

Ключевым моментом панкреатодуоденальной резекции является обработка культи железы.

Метод глухого ушивания культи, разработанный Whipple в 1935 г., не нашел широкого рас-

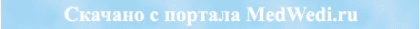

пространения. Более физиологично создание панкреатодигестив-ного соустья. По мнению Е.

С, Футоряна и Б. М. Шубина (1975), при определенных показаниях оправдано применение

трех вариантов (рис. 121).

1. Наиболее распространенный метод — наложение панкреатоеюноанастомоза. Реконст-

руктивный этап осуществляется путем последовательного (сверху вниз) создания панкреато-

ди-гестивного, билиодигестивного и желудочно-кишечного соустий. В МНИОИ им. П. А.

Герцена применяется методика разобщения первых двух соустий путем прошивания петли

кишки между ними с помощью аппарата УКЛ-60. Такая методика предотвращает забрасыва-

ние желчи в протоки поджелудочной железы и панкреатического сока в желчные пути, что

служит профилактикой послеоперационного холангита и панкреатита.

2. Глухое ушивание культи показано при выраженном вторичном панкреатите с образова-

нием некротических бляшек, когда наложение соустья с кишкой особенно рискованно. В этих

случаях целесообразно произвести субтотальную резекцию железы в надежде на малую

внешнесекреторную функцию небольшой культи (это уменьшает опасность развития после-

операционных осложнений).

3. Наложение панкреатогастроанастомоза показано при благоприятных анатомических ус-

ловиях и широкой культе панкреатического протока. При создании соустья оправдано приме-

нение временного наружного отведения панкреатического сока.

При раке тела и хвоста железы производится резекция дистального отдела железы обычно

вместе с селезенкой. Эти операции крайне редки, так как больные поступают, как правило, в

запущенной стадии заболевания. В МНИОИ им. П. А. Герцена метастазы выявлены при этой

локализации рака в 96% случаев.

206

Рис. 120. Границы панкреатодуоденальной резекции.

Рис. 121. Варианты реконструктивного этапа панкреатодуоденальной резекции.

Паллиативное лечение проводится большинству (70—80%) больных раком поджелудоч-

ной железы с целью декомпрессии желчных путей или ликвидации гастродуоденальной не-

проходимости. Применяются различные варианты билиодигестивных соустий (холецистога-

строанастомоз, холецистоэнтероанастомоз и др.). В основе решения вопроса о выборе способа

декомпрессии желчных путей у онкологических больных в первую очередь должно лежать

стремление к созданию наиболее безопасного, мало травматичного и технически легко вы-

полнимого соустья. Этим требованиям, по мнению некоторых авторов, отвечает холецистога-

строанастомоз (А. Д. Очкин, 1951; В. В. Шаак^ А. П. Шанин, 1962; В. С. Даценко, 1964, и др.).

Другие хирурги (А. Н. Великорецкий, 1959; Я. Д. Витебский, 1971; А. А. Шалимов, 1970;

Morgenster et al., 1970) предпочетение отдают желчно-кишечным анастомозам. В МНИОИ им.

П. А. Герцена» имеющем опыт более 200 паллиативных операций, накладывают желудочно-

пузырное соустье, применяя при этом разработанную Б. М. Шубиным и Е. С. Футоряном

(1965) методику временного наружного дренирования желчных путей с помощью управляе-

мого трансназального дренажа (рис. 122). Появились немногочисленные публикации о по-

пытках инфу-зионной внутриартериальной химиотерапии при раке желудоч-но-кишечного

тракта через систему чревной артерии (Anstield, 1966; Burrows et al., 1967). В ОНЦ АМН

СССР применяется внутриартериальная химиотерапия рака поджелудочной железы через

правую желудочно-салышковую артерию. Экспериментальными исследованиями А. Б. Итина

(1972) установлено, что при регионарном введении меченого препарата (5-фторурацила) в ар-

терию собак накопление изотопа в ткани головки железы в 18—19 раз и в ткани тела железы в

5—6 раз больше, чем при системном введении препарата. В МНИОИ им. П. А. Герцена

разработано два варианта катетеризации .правой желудочно-сальниковой артерии.

207

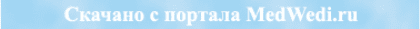

•Рис. 123. Катетеризация правой желудочно-сальниковой артерии для лечебной инфузии

печени (а), поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки (б).

1 — общая печеночная артерия; 2 — собственно печеночная артерия-

3 —желудочно-двенадцатиперстная артерия; 4—верхняя поджелудочно-две-надцатиперстная

артерия; 5 — правая желудочно-сальниковая артерия; 6 — полиэтиленовая трубка в просвете

артерии; 7 — лигатура на желудочно-двенадцатиперстной артерии.

Для создания максимальной концентрации препарата в области головки и двенад-

цатиперстной кишки целесообразно производить перевязку желудочно-двенадцатиперстной

артерии (рис. 123). Для целенаправленной терапии только печени и желчного пузыря катетер

продвигают в ствол печеночной артерии. Правильное положение катетера контролируют во

время операции введением в артериальное русло 2—3 мл индигокармина, изменяющего окра-

ску органа, а в послеоперационном периоде путем ангиографии (рис. 124). Наблюдения дают

основания к продолжению исследований по внутриартериальной химиотерапии рака подже-

лудочной железы 5-фторурацилом и циклофосфаном. Кроме того, методика катетеризации

правой желудочно-сальниковой артерии рекомендуется для проведения внутриартериальных

инфузии лекарственных веществ с целью профилактики и борьбы с послеоперационными ос-

ложнениями, а также для снятия болевого синдрома при иноперабельном раке.

Летальность после паллиативных операций 15—45% (3. А. Топчиашвили, 1957; А. А.

Шалимов, 1970; В. И. Ко-чиашвили, 1970; Helm, 1960; Feduska et al., 1971), продолжи-

тельность жизни 8—12 мес (Н. И. Лепорский, 1951; В. А. Ло-бачева, 1969; Реп et al., 1968, и

др.).

ОПУХОЛИ КИШЕЧНИКА

ОПУХОЛИ ТОНКОЙ КИШКИ

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Доброкачественные опухоли двенадцатиперстной кишки наблю-.даются исключительно ред-

ко. В. И. Якушин (1972) собрал в отечественной литературе данные о 80 подобных наблюде-

ниях. Чаще всего наблюдаются полипы, затем лейомиомы, очень редко — невриномы (шван-

нома, неврилемома), а также липомы, фибромы, лимфангиомы и гемангиомы,

Больные не предъявляют жалоб до тех пор, пока не наступят осложнения: нарушение про-

ходимости кишки вследствие сужения ее просвета, изъязвление и кровоточивость опухоли

208

или давление ее на соседние важные анатомические образования (общий желчный или пан-

креатический протоки). На этом этапе развития опухоли появляются жалобы на боли в эпига-

страль-ной или подреберной области, чувство тяжести после еды, отрыжку, тошноту, рвоту.

При кровотечении постепенно могут развиться хроническая гипохромная анемия, потеря ап-

петита, понижение трудоспособности, похудание. Тщательное лабораторное, рентгенологиче-

ское и эндоскопическое обследование поможет обнаружить опухоль. Лечение доброкачест-

венных опухолей может быть только хирургическим.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Рак двенадцатиперстной кишки

Несмотря на большие успехи хирургии и концентрацию огромного количества больных со

злокачественными опухолями различных локализаций в крупных онкологических учреждени-

ях, первичный рак двенадцатиперстной кишки редко бывает предметом клинического сооб-

щения. Статистические сведения о частоте рака двенадцатиперстной кишки все еще прихо-

дится черпать из патологоанатомпческих статистик. По сборной статистике М. А. Мухарин-

ского (1922), на 127201 вскрытие рак двенадцатиперстной кишки был обнаружен всего 44

раза, что составляет 0,035%. Согласно ряду статистик патоморфологов,. рак двенадцатиперст-

ной кишки встречается 1 раз на 3000 аутоп-сий. В 1954 г. 3. И. Карташев собрал из литерату-

ры сведения о 400 случаях первичных раковых поражений двенадцатиперстной кишки, что

составляет 0,3% всех раковых опухолей желу-дочно-кишечного тракта и 45% всех злокачест-

венных опухолей;

тонкого кишечника. Таковы же данные Barclay, Kent (1956)., Hartman (1960).

При раковых поражениях перипапиллярной локализации особенно трудно отличить рак

двенадцатиперстной кишки от рака большого дуоденального сосочка, голюажи поджелудоч-

ной железы и'общего желчного протока. На основании этого положения надо считать, что

значительная часть описанных наблюдений рака двенадцатиперстной кишки была, по всей

вероятности,, раком с иным первоначальным воашдкновением.

Вторичный рак двенадцатиперстной кишки, возникший вследствие прорастания рака со-

седних органов, встречается чаще и описывается обычно клиницистами. Рак двенадцатипер-

стной кишки встречается одинаково часто у мужчин и у женщин старше 50 лет и почти не

встречается в молодом возрасте.

Учитывая частоту локализации в двенадцатиперстной кишке-язвы, а также анатомическую

близость двенадцатиперстной кишки с внепеченочными желчными путями, можно было бы

ожидать, что язвенное поражение и желчнокаменная болезнь. должны играть определенную

патогенетическую роль в возникновении и развитии рака двенадцатиперстной кишки. Однако

клинические наблюдения не подтверждают этого предположения. Крупные статистики, по-

священные лечению язвенной болезни, не дают основания для утверждения причинной зави-

симости между язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и раком ее (В. И. Якушин,

1972; Finsteren, 1942). В равной степени остается недоказанным и возможность причинной

связи между желчнокаменной болезнью и раком двенадцатиперстной кишки, если учесть, на-

сколько часто встречается желчнокаменная болезнь и как редко у лиц, страдающих этой бо-

лезнью, наблюдается рак двенадцатиперстной кишки.

Патологическая анатомия. Принято различать следующие три локализации рака в двена-

дцатиперстной кишке.

209

1. Чаще всего опухоль располагается в нисходящем отделе, в околососочковой области. Рак

этой локализации (периампулярный, перипапиллярный) составляет 75% раковых опухолей

двенадцатиперстной кишки. По всей вероятности, часть этих опухолей исходит из эпителия

слизистой оболочки общего желчного протока или поджелудочной железы. Во всяком случае

при развитой опухоли трудно установить не только макроскопически, но даже и гистологиче-

ски ее исходную локализацию.

2. Рак верхней горизонтальной части двенадцатиперстной жишки, так называемый супра-

папиллярный рак, составляет 16%.

3. Реже всего рак располагается в нижней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки

(инфрапапиллярный или пре-еюнальный рак) — в 9%.

Это соотношение частоты различной локализации рака двенадцатиперстной кишки приве-

дено по статистике Staemmler, охватывающей 127 наблюдений. По более новым данным, час-

тота супрапапиллярного рака составляет 20%, перипапилляр-ного — 65%, а инфрапапилляр-

ного 15%. Рак двенадцатиперстной кишки развивается из эпителия либеркюновых желез. Рак

двенадцатиперстной кишки по макроскопическому признаку делят на экзофитную и эндофит-

ную формы. Первые редко достигают больших размеров, имеют в поперечнике не более 2—3

см и чаще всего располагаются в области большого дуоденального сосочка. Инфильтрирую-

щая форма обладает тенденцией к циркулярному росту, приводящему к стенозу просвета

кишки. Сама раковая опухоль может иметь изъязвленную поверхность с твердыми валикооб-

разными краями. Помимо цилиндроклеточ-ного эпителия либеркюновых желез, источником

для развития рака в двенадцатиперстной кишке могут служить и расположенные в подслизи-

стом слое бруннеровские железы. В гистоге-.'незе рака двенадцатиперстной кишки нельзя ис-

ключить возможность развития опухоли в результате дизэмбриоплазии островков поджелу-

дочной железы.

В отличие от рака желудка рак двенадцатиперстной кишки отличается незначительной

склонностью к метастазированию, которое обычно ограничивается регионарными лимфати-

ческими узлами в области головки поджелудочной железы, ворот печени. Наблюдаются эти

метастазы приблизительно у 15—20% больных. Необходимо помнить, что порой при малень-

кой первичной раковой опухоли двенадцатиперстной кишки возможны значительные мета-

стазы в области головки поджелудочной железы, что дает ложное представление о первичном

раке головки поджелудочной железы. Этому диагнозу способствует развитие механической

желтухи. Гематогенные метастазы и генерализация рака по брюшине наблюдаются при раке

двенадцатиперстной кишки крайне редко.

Клиника. Ранний клинический диагноз рака двенадцати-лерстной кишки практически не-

возможен. Типичные локализации опухоли в различных отделах двенадцатиперстной кишки в

последующем и определят ту или иную клиническую картину.

Возникшая на слизистой оболочке кишки раковая опухоль известное время ничем себя не

проявляет и не вызывает жалоб. По мере увеличения опухоли, когда она начинает распростра-

няться на большую часть кишечной стенки, особенно при скир-рах, суживающих просвет

кишки, у больного появляются различные жалобы. Раньше всего проявляются опухоли пери-

папиллярные, располагающиеся в области большого дуоденального соска: растущая опухоль

по мере вовлечения в инфильтрирующий рост стенки вместе с соском должна неизбежно

•сдавливать и суживать просвет как соска, так и общего желчного протока. Это приводит к

расширению протока выше опухоли, задержке и затруднению поступления желчи в кишеч-

ник. Больные жалуются на боли в правом подреберье и подложечной области, тошноту, по-

210

нижение, а в последующем и потерю аппетита. Появляется и постепенно нарастает желтуха.

При отсут-

•ствии в анамнезе заболеваний печени и желчного пузыря описанные клинические признаки

дают основание для предположения об опухоли в области большого дуоденального соска. В

это время провести дифференциальный диагноз и выяснить точно, где возникла опухоль (в

соске, самой двенадцатиперстной кишке, головке поджелудочной железы или общем желчном

протоке), чрезвычайно трудно. По мере роста опухоли могут развиться воспалительные изме-

нения со стороны поджелудочной железы л проявиться в виде различного по тяжести пан-

креатита вплоть до папкреонекроза с перитонитом.

Клиническая картина рака супрапапиллярного, верхнегоризонтального отдела двенадцати-

перстной кишки обусловлена постепенно развивающейся симптоматологией стеноза. При

•скиррозной форме опухоли постепенно деформируется и суживается просвет верхнегоризон-

тальной части кишки. Появляются жалобы, характерные для стеноза пилородуоденального

отдела при язвенной болезни: желудочный дискомфорт, тошнота, тупые боли в правом под-

реберье или в подложечной области, вздутие кишечника, рвота, расширение желудка, отрыж-

ка или изжога при повышенной кислотности желудочного сока. Если эти признаки появляют-

ся у больного, страдавшего прежде язвенной болезнью, то вполне естественно, что стеноз мо-

жет быть истолкован как осложнение язвенной болезни. Но если больному за 50 лет и в про-

шлом у него не было признаков заболевания желудка или двенадцатиперстной кишки, то кли-

ническая картина развивающегося стеноза в этом отделе должна навести на мысль о возмож-

ности рака. Пальпаторно не всегда удается прощупать имеющуюся опухоль, тем более при

стелющейся форме рака.

Квалифицированное рентгенологическое обследование должно помочь уточнению причи-

ны стеноза двенадцатиперстной кишки.

Рак в нижней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки в процессе своего роста

достигает значительных размеров и суживает просвет кишки. При этом клиническая картина

соответствует высокой кишечной непроходимости, развивающейся постепенно. Супрастено-

тическое расширение двенадцатиперстной кишки, затруднение эвакуации из желудка и две-

надцатиперстной кишки сопровождаются явлениями дискомфорта, тошнотой, в последующем

— рвотой с примесью желчи, чувством тяжести и давления в подложечной области.

Саркома двенадцатиперстной кишки может иметь самое различное гистологическое строе-

ние: ретикулосаркома, лимфосар-кома, круглоклеточная и полиморфноклеточная саркома,

фиб-росаркома, нейросаркома и др. Саркома может развиваться в субсерозном, интрамураль-

ном или в подслизистом слоях. Саркома, исходящая из подслизистого слоя, растет в просвет

кишки и внешне напоминает полип. При интрамуральном распространении опухоль прорас-

тает все слои стенки кишки и циркулярно суживает ее. Исходящие из субсерозного слоя сар-

комы растут в свободную брюшную полость и могут достигать значительных размеров.

Описана дуоденальная локализация лимфогранулематоза в карциноидных опухолей.

Опухоли двенадцатиперстной кишки при рентгенологическом обследовании проявляются

дефектом наполнения, циркулярным, симметричным или асимметричным сужением просвета,

выше которого наблюдается расширение, рельеф слизистой оболочки нарушается, деформи-

руется. В случае изъязвления опухоли возможно обнаружение депо бария, тени опухоли.

Уточнению' топического диагноза сиотобйтвует метод гипотонической дуо-денографии.

Локализация опухоли в нижнегоризонтальном отделе двенадцатиперстной кишки, соседст-

во с правой почкой и забрюшин-ным пространством могут потребовать для уточнения харак-

тера и причины непроходимости использования урографии и ретро-пневмоперитонеума.