Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

Как отмечалось, витаминные свойства парааминобензойной кислоты

связаны, по-видимому, с тем, что она входит в состав молекулы фолиевой

кислоты. Парааминобензойная кислота представляет собой кристалличе-

ское вещество, плохо растворимое в воде, хорошо – в спирте и эфире.

Химически стойкая, она не разрушается при автоклавировании, выдер-

живает кипячение в кислой и щелочной средах. В парааминобензойной

кислоте нуждаются, кроме микроорганизмов (хотя некоторые из них,

например микобактерии туберкулеза, способны сами синтезировать ее),

также животные. Доказано, что парааминобензойная кислота необходима

для нормального процесса пигментации волос, шерсти, перьев и кожи.

Показано также активирующее влияние этого витамина на действие тиро-

зиназы – ключевого фермента при биосинтезе меланинов кожи, опреде-

ляющих ее нормальную окраску.

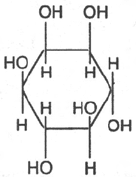

В медицине широко используются структурные аналоги параамино-

бензойной кислоты, в частности сульфаниламиды, обладающие антибак-

териальными свойствами. Предполагают, что сульфаниламидные препа-

раты вследствие структурного сходства * могут конкурентно замещать

парааминобензойную кислоту в ферментных системах микроорганизмов

с последующей остановкой их роста и размножения. Коферментные функ-

ции этой кислоты не установлены, но, являясь составной частью ко-

ферментов фолиевой кислоты, парааминобензойная кислота тем самым

участвует во многих процессах обмена.

Источниками парааминобензойной кислоты для человека являются

печень, почки, мясо, дрожжи; меньше ее содержится в молоке, куриных

яйцах, картофеле, хлебе, шпинате, моркови.

Витамин В

15

Витамин В

15

(пангамовая кислота) впервые был обнаружен в 1950 г.

в экстрактах печени быка, а позже выделен из многих семян растений;

отсюда его название (от греч. pan – всюду, gami – семя). Ни авитаминоз, ни

гипервитаминоз В

15

у человека не описаны, хотя препараты его при-

меняются в медицине при некоторых заболеваниях, связанных с нару-

шениями процесса обмена (в частности, реакций трансметилирования).

Препараты пангамовой кислоты дают хороший лечебный эффект при

жировом перерождении печени и некоторых формах кислородного го-

лодания.

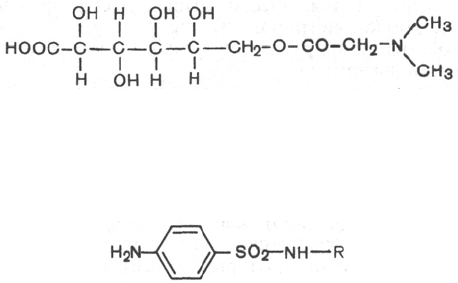

С химической точки зрения пангамовая кислота представлена эфиром

глюконовой кислоты и диметилглицина.

* Общий тип строения сульфаниламидных препаратов можно представить в следующем

виде:

241

Пангамовая кислота

Биологическая роль витамина В

15

изучена недостаточно. Имеются

отдельные указания и предположения о возможном участии его в био-

синтезе холина, метионина и креатина в качестве источника метильных

групп.

Пищевыми источниками витамина В

15

для человека являются печень,

семена растений, дрожжи и др. Суточная потребность в нем для человека не

установлена.

Инозит (инозитол)

В опытах на мышах было показано, что при отсутствии в пище этого

водорастворимого фактора, помимо остановки роста, отмечаются свое-

образная потеря шерстяного покрова и жировая инфильтрация печени

с отложением холестерина. Добавление в пищу животных экстрактов из

печени устраняло эти явления. Вещество, оказывающее лечебное действие,

было названо фактором против алопеции и позже идентифицировано

с фосфорным эфиром инозита; витаминными свойствами обладает также

фитин – соль инозитфосфорной кислоты.

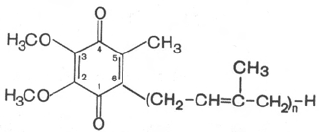

Инозитол представляет собой циклический шестиатомный спирт цикло-

гексана:

Инозитол обнаружен в составе фосфоглицеролов (производные фосфа-

тидной кислоты), он является компонентом фосфатидилинозитола (см.

главу 11). Биологическая роль инозитола, вероятнее всего, связана с

обменом фосфоглицеролов и образованием инозитол-1,4,5-трифос-

фата – одного из наиболее активных вторичных посредников (мессенд-

жеров) внутриклеточных сигналов (см. главу 11). Инозитол оказывает

мощный липотропный эффект, тормозит развитие дистрофии печени у

животных, находящихся на безбелковой диете, и у человека при зло-

качественных новообразованиях. Необходимость инозита как незамени-

мого пищевого фактора для крыс и мышей и его специфическое липо-

тропное действие продемонстрированы довольно убедительно, однако его

витаминные свойства для других животных и человека нельзя считать

окончательно установленными.

Инозит довольно широко распространен в природе. Много его в печени,

мясе, молоке, хлебе из муки грубого помола, овощах и фруктах.

Коэнзим Q (убихинон)

Коэнзим Q (кофермент Q, KoQ) относится к чрезвычайно широко рас-

пространенным коферментам, отсюда его второе название «убихинон»

(«вездесущий хинон»). Убихинон открыт во всех живых клетках: растений,

242

Инозит

животных, грибов, микроорганизмов. Внутри клеток убихинон локали-

зован, по-видимому, исключительно в митохондриях или аналогичных им

мембранных структурах бактерий.

По химической природе убихинон представляет собой 2,3-диметокси-

5-метил-1,4-бензохинон с изопреновой цепью в 6-м положении.

Число остатков изопрена в боковой цепи убихинона из разных ис-

точников варьирует от 6 до 10, что обозначают как KoQ

6

, KoQ

7

и т.д.

В митохондриях клеток человека и животных встречается убихинон только

с 10 изопреновыми звеньями. Как и близкие к нему по структуре витамины

К и Е, убихинон нерастворим в воде. В хлоропластах растений открыто

близкое к убихинону соединение пластохинон, который отличается строе-

нием бензольного кольца: вместо двух метоксильных остатков содержат-

ся две метальные группы и отсутствует СН

3

-группа у 5-го углеродного

атома.

К настоящему времени выяснена основная коферментная роль KoQ

10

.

Он оказался обязательным компонентом дыхательной цепи (см. главу 9):

осуществляет в митохондриях перенос электронов от мембранных де-

гидрогеназ (в частности, НАДН-дегидрогеназы дыхательной цепи, СДГ

и т.д.) на цитохромы. Таким образом, если никотинамидные коферменты

участвуют в транспорте электронов и водорода между водорастворимыми

ферментами, то KoQ

10

благодаря своей растворимости в жирах осу-

ществляет такой перенос в гидрофобной митохондриальной мембране.

Пластохиноны выполняют аналогичную функцию переносчиков при

транспорте электронов в процессе фотосинтеза.

В организме человека KoQ может синтезироваться из мевалоновой

кислоты и продуктов обмена фенилаланина и тирозина. По этой причине

KoQ нельзя отнести к классическим витаминам, однако при некоторых

патологических состояниях, развивающихся как следствие неполноценности

питания, KoQ становится незаменимым фактором. Так, у детей, полу-

чающих с пищей недостаточное количество белка, развивается анемия, не

поддающаяся лечению известными средствами (витамин В

12

, фолиевая

кислота и др.). В этих случаях препараты KoQ более эффективны. KoQ

оказался также эффективным средством при лечении мышечной дистрофии

(в том числе генетической ее формы) и сердечной недостаточности.

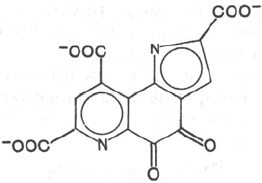

Пирролохинолинохинон (PQQ)

Недавно открыт новый класс белков – хинопротеины, или PQQ-ферменты,

содержащие в качестве кофермента неизвестный до сих пор новый ви-

таминоподобный фактор пирролохинолинохинон (PQQ). Он имеет сле-

дующую структуру:

243

Убихинон

PQQ оказался производным хинона, довольно широко распростра-

ненным у микроорганизмов, в животных тканях и растениях. Среди

бактериальных ферментов, в состав которых PQQ входит в качестве

кофермента, следует указать на метанолдегидрогеназу и алкогольдегидро-

геназу. Из тканей животных, растений, грибов и дрожжей выделен медь-

содержащий фермент метиламиноксидаза, в котором также есть кова-

лентно связанный PQQ в качестве кофермента.

Животные и растительные хинопротеины входят в состав оксидаз

и декарбоксилаз (аминоксидаз, диаминоксидаз, монооксигеназ, диокси-

геназ). Имеются данные о возможности наличия 2 коферментов: пири-

доксальфосфата и PQQ – в составе ряда декарбоксилаз аминокислот (глу-

таматдекарбоксилазы и ДОФА-декарбоксилазы).

Интересно отметить, что PQQ-дегидрогеназы и оксидазы по механизму

действия аналогичны флавопротеинам, катализирующим перенос 2 элект-

ронов и протонов, возможно, непосредственно на убихинон. PQQ-декарбо-

ксилазы, напротив, аналогичны по механизму действия пиридоксалевым

ферментам, поскольку обе системы содержат карбонильную группу. На

примере трехмерной структуры одного из хинопротеинов – метиламино-

ксидазы – получены данные, свидетельствующие о том, что коферментом ее

является не свободный PQQ, а его предшественник Pro-PQQ (содержит

остатки PQQ, индола и глутаминовой кислоты), ковалентно связанный

с белковой молекулой.

Как видно на примере PQQ, в природе может встречаться и ряд других

незаменимых пищевых факторов, принимающих участие в ключевых реак-

циях метаболизма, хотя истинные витаминные свойства их, включая PQQ,

пока не раскрыты.

Витамин U

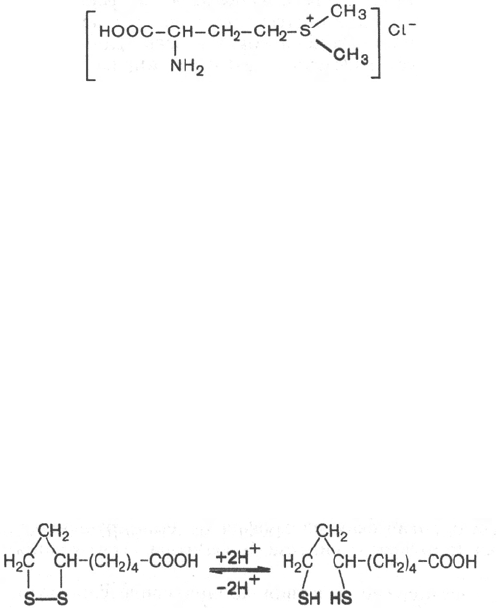

Витамин U (S-метилметионин; противоязвенный фактор) впервые обна-

ружен в 1950 г. в сырых овощах, парном молоке и печени. Поскольку сок

сырых овощей (например, капусты) предотвращал или задерживал у цып-

лят развитие язвы желудка, индуцированной введением алкалоида цинко-

фена, было высказано предположение, что язвенная болезнь вызывается

недостатком особого пищевого фактора, содержащегося в овощах и от-

носящегося, очевидно, к витаминам. Активное начало было предложено

называть витамином U (от лат. ulcus – язва). В настоящее время витамин

U выделен из капустного сока в кристаллическом виде; осуществлен также

его химический синтез. Препарат оказался в 1000 раз более активным при

лечении язвенной болезни, чем исходный капустный сок; уже через 2-3 дня

после приема его значительно ослабевают боли, а через 15-20 дней

244

PQQ - Пирролохинолинохинон

рентгенологически почти не обнаруживаются органические изменения сли-

зистой оболочки желудка.

Витамин U оказался по своей химической природе S-метилметионином.

Витамин U хорошо растворим в воде; при температуре 100°С легко

разрушается, особенно в нейтральной и щелочной средах; устойчив в

кислой среде.

Биологическая роль. Витамин U у крыс полностью заменяет потреб-

ности в метионине как незаменимой аминокислоте. Установлено его учас-

тие в синтезе метионина, холина и креатина; бактерии используют его также

в качестве донатора метильных групп.

Источниками витамина U для человека являются свежая капуста, зелень

петрушки и репы, морковь, лук, перец, зеленый чай, бананы, фрукты, сырое

молоко и др.

Липоевая кислота

В 50-е годы в дрожжах и ткани печени был открыт фактор роста мо-

лочнокислых бактерий, не относящийся ни к одному из известных ви-

таминов; некоторые виды стрептококков также нуждались в нем как

в факторе роста. В кристаллическом виде этот фактор был идентифи-

цирован с α-липоевой (1,2-дитиолан-З-валериановой) кислотой.

Как видно из формул, липоевая кислота может существовать в окислен-

ной (—S—S—) и восстановленной (SH—) формах, благодаря чему реали-

зовываются ее коферментные функции. В частности, липоевая кислота

играет незаменимую роль в окислении и переносе ацильных групп в составе

многокомпонентных ферментных систем. Основная функция ее – прямое

участие в окислительном декарбоксилировании в тканях α-кетокислот

(пировиноградной и α-кетоглутаровой; см. главу 10). Липоевая кислота

служит простетической группой наряду с тиаминпирофосфатом и КоА

сложной мультиферментной пируват- и кетоглутарат-дегидрогеназной

систем. Однако до сих пор нет сведений о механизмах биосинтеза липоевой

кислоты не только в тканях животных, но и в растениях, и у микро-

организмов.

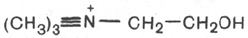

Холин

Впервые холин был выделен А. Стрекером из желчи в 1892 г. и тогда же

получил свое название. Биологическая роль холина стала известна зна-

чительно позже, когда было показано, что холин является структурным

245

Витамин U (метилметионинсульфония хлорид)

Липоевая кислота

Дигидролипоевая кислота

компонентом более сложного органического фосфорсодержащего соеди-

нения – фосфатидилхолина, или лецитина (см. главу 11), открытого в

яичном желтке и ткани мозга. Доказано, что особая роль лецитина как

пищевого фактора обусловлена холином, а не фосфорсодержащим его

компонентом. Последующие опыты показали, что исключение холина из

диеты животных приводит к ожирению печени. Добавление его к пище,

наоборот, способствует рассасыванию этого жира. Дальнейшие исследо-

вания позволили установить, что холин в организме человека и животных

синтезируется в достаточных количествах и не может быть истинным

пищевым фактором, однако в определенных условиях, например при

недостатке белка в пище, развивается вторичная холиновая недостаточ-

ность. Вследствие указанных причин холин был отнесен к группе ви-

таминоподобных веществ, или «частичных витаминов».

По структуре холин представляет собой аминоэтиловый спирт, со-

держащий у атома азота три метильные группы:

Хорошо растворим в воде и спирте. В организме животных син-

тезируется не свободный холин, а холин в составе фосфолипидов. До-

норами метильных групп являются метионин (в составе S-аденозилме-

тионина) или серин и глицин (при синтезе метильных групп). Вследствие

этого при белковой недостаточности, которая в свою очередь может быть

связана с дефицитом белка в пище или эндогенного происхождения,

развиваются симптомы холиновой недостаточности: жировая инфильтра-

ция печени, геморрагическая дистрофия почек, нарушение процесса свер-

тывания крови (нарушение синтеза V фактора свертывания – акцелерина)

и др.

Сведения о механизме действия холина свидетельствуют, что он яв-

ляется прежде всего составной частью биологически активного ацетил-

холина – медиатора нервного импульса. Кроме того, холин принимает

участие в реакциях трансметилирования при биосинтезе метионина, пури-

новых и пиримидиновых нуклеотидов, фосфолипидов и т.д.

Основными источниками холина для человека являются печень, поч-

ки, мясо, рыбные продукты, капуста. О потребностях человека в холине

точных данных нет. В значительной степени они определяются обеспе-

ченностью организма пищевым белком, витамином В

12

и фолиевой

кислотой.

Антивитамины

В настоящее время антивитамины принято делить на две группы:

1) антивитамины, имеющие структуру, сходную со структурой нативного

витамина, и оказывающие действие, основанное на конкурентных взаимо-

отношениях с ним; 2) антивитамины, вызывающие модификацию хими-

ческой структуры витаминов или затрудняющие их всасывание, транспорт,

что сопровождается снижением или потерей биологического эффекта ви-

таминов. Таким образом, термином «антивитамины» обозначают любые

вещества, вызывающие независимо от механизма их действия снижение или

полную потерю биологической активности витаминов.

246

Холин

Структуроподобные антивитамины (о некоторых из них уже упоми-

налось ранее) по существу представляют собой антиметаболиты и при

взаимодействии с апоферментом образуют неактивный ферментный комп-

лекс, выключая энзиматическую реакцию со всеми вытекающими отсюда

последствиями.

Помимо структуроподобных аналогов витаминов, введение которых

обусловливает развитие истинных авитаминозов, различают антивита-

мины биологического происхождения, в том числе ферменты и

белки, вызывающие расщепление или связывание молекул витаминов,

лишая их физиологического действия. К ним относятся, например, тиаминазы

I и II, вызывающие распад молекулы витамина В

1

, аскорбатоксидаза,

катализирующая разрушение витамина С, белок авидин, связывающий

биотин в биологически неактивный комплекс. Большинство этих анти-

витаминов применяют как лечебные средства со строго направленным

действием на некоторые биохимические и физиологические процессы.

В частности, из антивитаминов жирорастворимых витаминов используются

дикумарол, варфарин и тромексан (антагонисты витамина К) в качестве

антисвертывающих препаратов. Хорошо изученными антивитаминами

тиамина являются окситиамин, пири- и неопиритиамин, рибофлавина –

атербин, акрихин, галактофлавин, изорибофлавин (все они конкурируют

с витамином В

2

при биосинтезе коферментов ФАД и ФМН), пиридоксина –

дезоксипиридоксин, циклосерин, изоникотиноилгидразид (изониазид), ока-

зывающий антибактериальное действие на микобактерии туберкулеза.

Антивитаминами фолиевой кислоты являются амино- и аметоптерины,

витамина В

12

– производные 2-аминометилпропанол-В

12

, никотиновой кис-

лоты – изониазид и 3-ацетилпиридин, парааминобензойной кислоты – суль-

фаниламидные препараты; все они нашли широкое применение в качестве

противоопухолевых или антибактериальных средств, тормозя синтез белка

и нуклеиновых кислот в клетках.

Глава 8

ГОРМОНЫ

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ГОРМОНАХ

Учение о гормонах выделено в самостоятельную науку – эндокринологию.

Современная эндокринология изучает химическую структуру гормонов,

образующихся в железах внутренней секреции, зависимость между структу-

рой и функцией гормонов, молекулярные механизмы действия, а также

физиологию и патологию эндокринной системы *. Учреждены специализи-

рованные научно-исследовательские институты, лаборатории, издаются

научные журналы; созываются международные конференции, симпозиумы

и конгрессы, посвященные проблемам эндокринологии. В наши дни эндо-

кринология превратилась в одну из самых бурно развивающихся разделов

биологической науки. Она имеет свои цели и задачи, специфические методо-

логические подходы и методы исследования. В нашей стране головным

научным учреждением, объединяющим исследования по этим проблемам,

является Эндокринологический научный центр РАМН.

Гормоны относятся к биологически активным веществам, определяю-

щим в известной степени состояние физиологических функций целостного

организма, макро- и микроструктуру органов и тканей и скорость протека-

ния биохимических процессов. Таким образом, гормоны – вещества орга-

нической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках же-

лез внутренней секреции, поступающие в кровь и оказывающие регулирую-

щее влияние на обмен веществ и физиологические функции. В это опреде-

ление необходимо внести соответствующие коррективы в связи с обнаруже-

нием типичных гормонов млекопитающих у одноклеточных (например,

инсулин у микроорганизмов) или возможностью синтеза гормонов сомати-

ческими клетками в культуре ткани (например, лимфоцитами под дейст-

вием факторов роста).

Одной из удивительных особенностей живых организмов является их

способность сохранять постоянство внутренней среды – гомеостаз – при

помощи механизмов саморегуляции, в которых одно из главных мест

принадлежит гормонам. У высших животных координированное протека-

ние всех биологических процессов не только в целостном организме, но

и в микропространстве отдельной клетки и даже в отдельном субклеточном

образовании (митохондрии, микросомы) определяется нейрогуморальными

механизмами, сложившимися в процессе эволюции. При помощи этих

механизмов организм воспринимает разнообразные сигналы об изменениях

в окружающей и внутренней средах и тонко регулирует интенсивность

* Исследования последних лет убеждают, что эндокринная система включает не только

истинные железы внутренней секреции, но и много других гормональных систем в органах

и тканях организма, которые вырабатывают биологически активные вещества с гормонопо-

добным эффектом; они регулируются нейроэндокринной системой или действуют автономно.

248

процессов обмена. В регуляции этих процессов, в осуществлении последова-

тельности протекания множества реакций гормоны занимают промежуточ-

ное звено между нервной системой и действием ферментов, которые

непосредственно регулируют скорость обмена веществ. В настоящее время

получены доказательства, что гормоны вызывают либо быструю (срочную)

ответную реакцию, повышая активность предобразованных, имеющихся

в тканях ферментов (это свойственно гормонам пептидной и белковой

природы), либо, что более характерно, например, для стероидных гормо-

нов, медленную реакцию, связанную с синтезом ферментов de novo. Как

будет показано далее, стероидные гормоны оказывают влияние на генети-

ческий аппарат клетки, вызывая синтез соответствующей мРНК, которая,

поступив в рибосому, служит матрицей для синтеза молекулы белка – фер-

мента. Предполагают, что и другие гормоны (имеющие белковую природу)

опосредованно через фосфорилирование негистоновых белков могут оказы-

вать влияние на гены, контролируя тем самым скорость синтеза соответст-

вующих ферментов. Таким образом, любые нарушения синтеза или распада

гормонов, вызванные разнообразными причинными факторами, включая

заболевания эндокринных желез (состояние гипо- или гиперфункции) или

изменения структуры и функций рецепторов и внутриклеточных посредни-

ков, приводят к изменению нормального синтеза ферментов и соответствен-

но к нарушению метаболизма.

Зарождение науки об эндокринных железах и гормонах относится

к 1855 г., когда Т. Аддисон впервые описал бронзовую болезнь, связанную

с поражением надпочечников и сопровождающуюся специфической пигмен-

тацией кожных покровов. Клод Бернар ввел понятие о железах внутренней

секреции, т.е. органах, выделяющих секрет непосредственно в кровь. Позже

Ш. Броун-Секар показал, что недостаточность функции желез внутренней

секреции вызывает развитие болезней, а экстракты, полученные из этих

желез, оказывают хороший лечебный эффект. В настоящее время имеются

бесспорные доказательства, что почти все болезни желез внутренней секре-

ции (тиреотоксикоз, сахарный диабет и др.) развиваются в результате

нарушения молекулярных механизмов регуляции процессов обмена, вы-

званных недостаточным или, наоборот, избыточным синтезом соответству-

ющих гормонов в организме человека.

Термин «гормон» (от греч. hormao – побуждаю) был введен в 1905 г.

У. Бейлиссом и Э. Старлингом при изучении открытого ими в 1902 г.

гормона секретина, вырабатывающегося в двенадцатиперстной кишке и

стимулирующего выработку сока поджелудочной железы и отделение

желчи. К настоящему времени открыто более сотни различных веществ,

наделенных гормональной активностью, синтезирующихся в железах внут-

ренней секреции и регулирующих процессы обмена веществ. Установлены

специфические особенности биологического действия гормонов: а) гормо-

ны проявляют свое биологическое действие в ничтожно малых концентра-

циях (от 10

–6

до 10

–12

М); б) гормональный эффект реализуется через

белковые рецепторы и внутриклеточные вторичные посредники (мессендже-

ры); в) не являясь ни ферментами, ни коферментами, гормоны в то же

время осуществляют свое действие путем увеличения скорости синтеза

ферментов de novo или изменения скорости ферментативного катализа;

г) действие гормонов в целостном организме определяется в известной

степени контролирующим влиянием ЦНС; д) железы внутренней секреции

и продуцируемые ими гормоны составляют единую систему, тесно связан-

ную при помощи механизмов прямой и обратной связей.

Под влиянием разнообразных внешних и внутренних раздражителей

249

возникают импульсы в специализированных, весьма чувствительных рецеп-

торах. Импульсы затем поступают в ЦНС, оттуда в гипоталамус, где

синтезируются первые биологически активные гормональные вещества,

оказывающие «дистантное» действие,– так называемые рилизинг-факторы.

Особенностью рилизинг-факторов является то, что они не поступают

в общий ток крови, а через портальную систему сосудов достигают

специфических клеток гипофиза, при этом стимулируют (или тормозят)

биосинтез и выделение тропных гормонов гипофиза, которые с током крови

достигают соответствующей эндокринной железы и способствуют выработ-

ке необходимого гормона. Этот гормон затем оказывает действие на

специализированные органы и ткани (органы-мишени), вызывая соот-

ветствующие химические и физиологические ответные реакции целостного

организма.

Наименее изученным до недавнего времени оставался последний этап

этой своеобразной дуги – действие гормонов на внутриклеточный обмен.

В настоящее время получены доказательства, что это действие осуществля-

ется через так называемые гормональные рецепторы, под которыми пони-

мают химические структуры соответствующих тканей-мишеней, содержа-

щие высокоспецифические участки (углеводные фрагменты гликопротеинов

и ганглиозидов) для связывания гормонов. Результатом подобного связы-

вания является инициация рецепторами специфических биохимических реак-

ций, обеспечивающих реализацию конечного эффекта соответствующего

гормона. Рецепторы гормонов белковой и пептидной природы расположе-

ны на наружной поверхности клетки (на плазматической мембране), а ре-

цепторы гормонов стероидной природы – в ядре. Общим признаком всех

рецепторов независимо от локализации является наличие строго простран-

ственного и структурного соответствия между рецептором и соответствую-

щим гормоном.

Молекулярные механизмы передачи гормонального сигнала и роль

вторичных мессенджеров (посредников) в реализации гормонального эф-

фекта подробно изложены в конце данной главы.

НОМЕНКЛАТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРМОНОВ

Химическая природа почти всех известных гормонов выяснена в деталях

(включая первичную структуру белковых и пептидных гормонов), однако

до настоящего времени не разработаны общие принципы их номенклатуры.

Химические наименования многих гормонов точно отражают их химиче-

скую структуру и очень громоздкие. Поэтому чаще применяются тривиаль-

ные названия гормонов. Принятая номенклатура указывает на источник

гормона (например, инсулин – от лат. insula – островок) или отражает его

функцию (например, пролактин, вазопрессин). Для некоторых гормонов

гипофиза (например, лютеинизирующего и фолликулостимулирующего),

а также для всех гипоталамических гормонов разработаны новые рабочие

названия.

Аналогичное положение существует и в отношении классификации

гормонов. Гормоны классифицируют в зависимости от места их природно-

го синтеза, в соответствии с которым различают гормоны гипоталамуса,

гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы,

половых желез, зобной железы и др. Однако подобная анатомическая

классификация недостаточно совершенна, поскольку некоторые гормоны

или синтезируются не в тех железах внутренней секреции, из которых они

секретируются в кровь (например, гормоны задней доли гипофиза, вазо-

250