Белоус И.А. Этика: практикум для студентов дневной и заочной формы обучения

Подождите немного. Документ загружается.

1

МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Белоус Ирина Анатольевна

Безлюдова Людмила Валентиновна

«ЭТИКА»: ПРАКТИКУМ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Минск

Издательство МИУ 2004

2

УДК 1

ББК 87

Б 43

РЕЦЕНЗЕНТЫ: В.Н. Семенова, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры

гуманитарных дисциплин МИУ.

Т. Н. Кандричина, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Международного

института трудовых и социальных отношений

Рекомендовано к изданию кафедрой гуманитарных дисциплин.

Белоус И.А. (темы 1 –8), Безлюдова Л.В. (темы 9 – 14)

Б 43 Этика: практикум для студентов дневной и заочной формы обучения./ И.А. Белоус, Л.В.

Безлюдова; Минский институт управления, Мн.: Издательство МИУ, 2004. – С.

ISBN

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов дневной и заочной формы обучения

всех специальностей. В практикум включены основные положения курса с логическими схемами,

вопросы, упражнения и задания для самостоятельной работы студентов, практические советы и

рекомендации по этикету, литература и темы рефератов по основным блокам курса.

ISBN УДК 1

ББК 87

© И.А. Белоус, Л.В.

Безлюдова 2004

© МИУ, 2004

3

Тема 1 Место этики в структуре гуманитарного знания.

Основные понятия: этика, гуманистическая этика, авторитарная этика.

Этика относится к гуманитарным дисциплинам, так как объектом ее изучения

является человек, его поведение и отношение к окружающему. Главный вопрос

этики - определение того, что такое хорошее поведение и что в нашем обществе

делает поведение правильным или неправильным. Общество корректирует

поведение индивидов, стремясь увязать их интересы с интересами общества. Для

этого существуют социальные регуляторы поведения, к которым можно отнести:

мораль, право, традиции, этикет.

Этика – это гуманитарное учение, предметом которого является мораль, а

центральной проблемой – проблема соотношения Добра и Зла.

Специфика этики как теории морали заключается в ее предмете, методах

исследования, отображении существующей морали и тесно связана с другими

гуманитарными науками.

Основные задачи этики: объяснять мораль, описывать мораль, учить морали

(данная задача является самой спорной).

Этическое знание можно разделить на два вида: этику гуманистическую и

авторитарную.

Принципиальная позиция гуманистической этики позволяет провести

противопоставление ее с этикой авторитарной по ряду позиций: а именно, различие

по «авторству» и «исполнению», различие по целям и средствам, различие по

методам регуляции, различие по моральным принципам. Но однозначно утверждать

о то, что данные два вида этики противопоставляются друг другу нельзя, так как

правильнее считать, эти две этики не являются полностью различными, а выступают

«двумя лицами2 этической науки. Они взаимосвязаны по следующим параметрам: в

одну и туже эпоху они могут сосуществовать и действовать в качестве регулятивов,

одна и та же этическая доктрина может сочетать в себе как авторитарные, так и

гуманистические начала, а также в поведении одного и того же человека в разное

время могут проявляться как авторитарные, так и гуманистические начала.

В структуре этического знания можно выделить следующие блоки: история

морали и этических учений, теория морали, нормативная этика, прикладная этика, в

которую в свою очередь входят: экологическая этика и биоэтика, этика

гражданственности, этика межличностного общения, ситуативная этика, этика

делового общения, профессиональные этики и теория этикета.

1.1.Творческие вопросы и задания:

1. Как возникли термины «этика» и «мораль»?

2. Совпадает ли теоретическое содержание терминов «мораль», «этика»,

«нравственность» с их повседневным употреблением?

3. Каково содержание золотого правила нравственности?

4. Какое обобщающее определение можно дать морали?

5. Каковы функции этического знания?

4

6. Какие структурные блоки можно выделить в структуре этики? Дайте им

развернутую характеристику.

7. Дайте полную классификацию этических направлений?

8. Как Вы думаете, выполнима ли такая задача этики как «учить морали»?

9. Можно ли с помощью теоретических знаний научить человека быть моральным?

10. Любые ли ситуации в жизни можно описать, применяя моральные нормы?

1.2.Объясните смысл высказываний:

1. «Нравственность – это разум сердца». (И. Песталоцци)

2. «Я никогда не смогу убедить другого иначе, как с помощью его собственных

мыслей». (И. Кант)

3. «Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек

предъявляет требования к другим». (Конфуций)

4. «Морализирование – это творчество бездарных людей». (М. Пришвин)

5. «Совесть – тысяча свидетелей». (Античный афоризм)

1.3.Вопросы для дискуссии:

1. Почему признание безусловной ценности другой личности с необходимостью

ведет к требованию отказа от насилия?

2. В чем состоит парадокс моральной оценки?

3. В чем состоит парадокс морального поведения?

4. Каково отношение между знанием и поведением в морали?

Литература:

1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998 *

2. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. – Мн., 1997*

3. Кондрашов В.А. Этика – Ростов-на-Дону, 1997

4. Этика \ под ред. Яскевич Я.С., Мишаткиной Н.В.– Мн., 2001

5. Основы этических знаний. – СПб., 1998*

6. Золотухина-Аболина Е.В. «Современная этика: истоки и проблемы» - Ростов-

на-дону., 2000*

7. Кузьменко Г.Н. Этика» - М., 2002*

P.S. Знаком * указаны книги из библиотечного фонда Минского Института Управления.

Тема 2 Этические учения Древнего Востока.

Основные понятия: конфуцианство, буддизм, даосизм, легизм, джайнизм,

ортодоксальные учения и неортодоксальные учения, ахинса.

Первые зачатки этических знаний появляются в государствах Древнего Востока

(Египет, Месопотамия, Китай и Индия), которые складываются в 6-2 тыс. до н.э.

Развитие этической мысли на Востоке отличалось от Западной по следующим

параметрам:

• культом прошлого и жестким контролем за соблюдением традиций;

• неприятием новаций:

• коллективизмом и подчиненностью индивида группе, ее нормам и обычаям;

• подчиненностью интересов личности интересам социума;

• усложненной системой ритуалов и церемоний.

Восточные этические учения отличаются от Западных ориентиром на

общепринятый образ жизни, на обыденную жизнь людей. Жизнь человека от

рождения подчиняется различным социальным нормам и традициям, главная задача

индивида – занять достойное место в сетке общественного устройства, что

обеспечит индивиду чувство сопричастности к традиции. примером данной

парадигмы могут служить этические системы Индии и Китая.

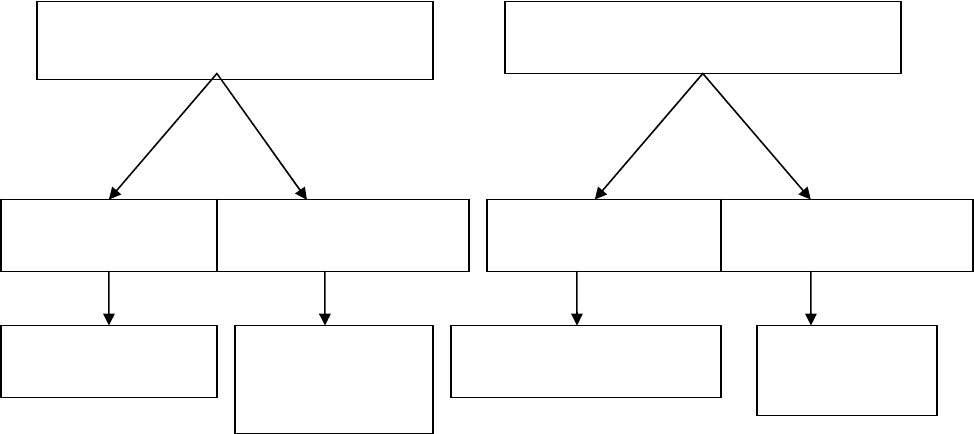

ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ

СИСТЕМЫ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ

СИСТЕМЫ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ НЕОРТОДОКСАЛЬНЫЕ

ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ

НЕОРТОДОКСАЛЬНЫЕ

БРАХМАНИЗМ

БУДДИЗМ,

ДЖАЙНИЗМ,

ЛОКАЯТА

КОНФУЦИАНСТВО

ДАОСИЗМ,

ЛЕГИЗМ

1.1.Творческие вопросы и задания:

1. В чем видит Конфуций специфику человеческого бытия?

2. Каково содержание понятия «Жень» и его соотношение с требованиями ритуала?

3. В чем заключается консерватизм конфуцианского образа жизни?

4. Почему в нравственном идеале Конфуция благородный муж – это всегда

сановник?

5. Каковы основные четыре истины, составившие нравственное наследие Будды?

6. Как понимается мораль в контексте учения Будды?

7. Почему духовное сосредоточение индивида может рассматриваться в качестве

этически значимой жизненной программы?

8. Как Вы думаете, почему джайнизм запрещал своим приверженцам заниматься

земледелием?

9. В чем нравственный смысл принципа недеяния? Что в нем общего с

нравственными ценностями буддизма?

10. Каковы принципиальные различия между древнеиндийским и древнекитайским

этическим сознанием?

5

6

11. Почему в восточной этике, в отличие от западной нет учений, которые бы

считали удовольствие основным путем для достижения счастья?

1.2.Объясните смысл высказываний:

1. «Кто многое сберегает, тот понесет большие потери. Кто много накапливает, тот

потерпит большие убытки. Кто знает меру, у того не будет неудачи». («Дао дэ

Цзин»)

2. «И если бы Ты был из грешников наигрешнейший, Ты переплывешь на лодке все

злое» («Бхагаватгита»)

3. «Люди с разными принципами не могут найти общего языка» (Конфуций)

4. «У людей с красивыми словами и притворными манерами мало человеколюбия»

(Конфуций)

5. «Блаженному не нужно никакое существование» (Будда)

6. «Тот кто искренне стремится к человеколюбию не совершит зла» («Лунь Юй»)

1.3.Попробуйте завершить мысль:

1. «Знающий не доказывает, доказывающий ….» (даосизм)

2. Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но ….прекращается

она» (буддизм)

3. «Учитель сказал: благородный муж знает только долг, низкий человек знает

только ….» («Лунь Юй»)

4. «Тот, кто говорит, не знает, тот, кто не знает ….» (конфуцианство)

5. «Тот, кто обладает моралью, непременно умеет хорошо говорить, но тот, кто

хорошо говорит необязательно …..» («Лунь Юй»)

1.4.Определите, к какой школе относятся авторы высказываний:

1. «Только обладающий человеколюбием может любить и ненавидеть людей».

2. «Сдерживать себя, чтобы во всем следовать ритуалу – это и есть человеколюбие»

3. «Жизнь подвержена старению, прилежно трудись для спасения»

4. «Человек с высшим дэ бездеятелен и осуществляет недеяние»

5. «Жить соответственно природе – вот высшая мудрость»

1.5.Проинтерпретируйте фрагмент текста:

«Умеющий шагать не оставляет следов. Умеющий говорить не допускает ошибок.

Кто умеет считать, тот не пользуется инструментом для счета. Кто умеет закрывать

двери, не употребляет затвор и закрывает их так крепко, что открыть их

невозможно. Кто умеет завязывать узлы, не употребляет веревку, но завязывает так

прочно, что развязать невозможно. Поэтому совершенномудрый спасает людей и не

покидает их…Таким образом добродетель является учителем недобрых, а недобрые

ее опорой». («Дао Дэ Цзин»)

Литература:

1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998 *

2. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. – Мн., 1997*

3. Этика \ под ред. Яскевич Я.С., Мишаткиной Н.В.– Мн., 2001

7

4. Основы этических знаний. – СПб., 1998*

5. Зарецкая Е.Н. «Деловое общение» в 2-х т.- М., 2002*

6. Кузьменко Г.Н. Этика» - М., 2002*

7. Разин А.В. «Этика: история и теория» - М., 2002*

P.S. Знаком * указаны книги из библиотечного фонда Минского Института Управления.

Тема 3 Этика античности.

Основные понятия: софисты, сократические школы, киники, киренаики, стоики,

релятивизм, эвдемонизм, рационализм, атараксия, гедонизм, аскетизм.

Этические представления в Европе восходят к религиозно-мифическим

канонам древних греков (12-9 вв. до н. э.), источником морали у них считаются

боги – покровители родов и племен.

Этический аспект появляется в трудах древнегреческих философов ранней

античности (8-5 вв. до н.э.), особенно следует отметить тот факт, что в данный

период нельзя отделить этику от философии, но уже в это время место религиозно-

мифологического подхода начинает занимать научно-рационалистический

подход.

Окончательное оформление этики как науки происходит в классический

период (5-4 вв. до н. э.), когда в философии и этике складываются различные

философские подходы. Этический релятивизм, суть которого сводилась к

относительности моральных ценностей, был представлен в античности софистами

(Протагор, Горгий). Этический рационализм ориентировался на логическое

мышление и развивался в основном Сократом, который в решении этических

проблем на первое место выдвигает человеческий разум и его последователями

(Платон и др.). Аристотель в эвдемонистической этике, базировавшейся на

понятии счастья, вводит категорию добродетели, и именное ему принадлежит

определение этики как практической философии.

Начиная с 3 в. до н.э. в период поздней античности происходит переориентация

нравственных убеждений: наблюдается рост индивидуалистических и

пессимистических теорий. К основным направлениям данного периода относятся:

гедонизм, объявлявший высшей жизненной ценностью стремление к наслаждению,

эпикуреизм (основатель Эпикур), понимавший счастье как отсутствие тревог и

телесных страданий, придерживающийся принципа атараксии, киренаики

(Аристипп), которые стояли на позициях радикального гедонизма и проповедовали

принцип безудержного наслаждения, киники (Антисфен, Диоген Синопский)

придерживались принципа крайнего аскетизма, предлагавшего полное внутренне

освобождение через отречение от мирских благ, стоицизм (Сенека, Эпиктет, Марк

Аврелий) находит точку опоры в чувстве собственного достоинства, осознании

личной добродетели и отрешенности от внешнего мира.

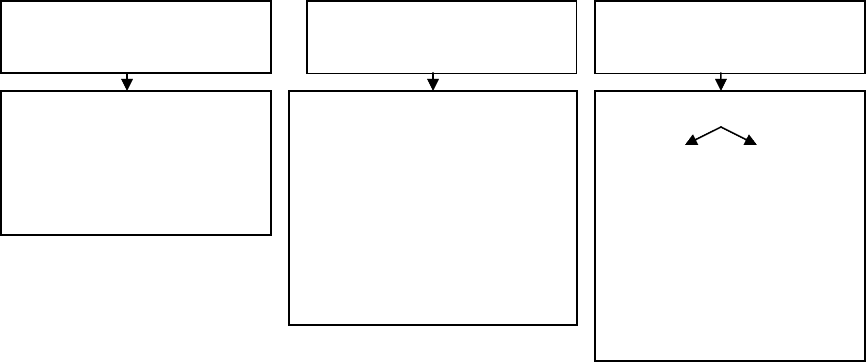

ЭТИКА АНТИЧНОСТИ

Ранний период 8-5 вв.

до н.э.

Классический период

5-4 вв. до н.э.

Поздняя античность

3-1 вв. до н. э.

ОРФИЗМ

Дамасский

ПИФАГОРЕИЗМ

Пифагор, Филолай.

ЭТИЧЕСКИЙ

РЕЛЯТИВИЗМ

софисты

ЭТИЧЕСКИЙ

РАЦИОНАЛИЗМ

Сократ, Платон.

ЭВДЕМОНИЗМ

А

р

истотель

ГЕДОНИЗМ

КИРЕНАИКИ

ЭПИКУРЕЙЦЫ

Аристипп Эпикуо

СТОИЦИЗМ

Сенека, Эпиктет.

АСКЕТИЗМ, КИНИКИ

Диоген

1.1.Творческие вопросы и задания:

1. Почему Сократ считал, что сознательно совершенное зло, лучше, чем зло

совершенное невольно?

2. Возможен ли, с точки зрения Сократа, сам феномен намеренного зла?

3. Каким образом рационализм в этике связан с принципом индивидуальной личной

ответственности?

4. Согласуется ли требование Сократа о послушании закону с его требованием о

моральной суверенности личности?

5. Согласились ли Вы подавить свою индивидуальность, если бы твердо знали, что

за это Вам будет дарована счастливая жизнь?

6. Как Вы понимаете фразу Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю»? С чем данное

выражение перекликается в этике Древнего Востока?

7. Почему всем благам мира Диоген Синопский предпочитал жизнь в бочке?

8. Что означает выражение Протагора: «Человек есть мера всех вещей»?

9. Согласны ли Вы с призывом стоиков: «свернись в себя самого»?

10. Услышав похвалу в свой адрес, киник Антисфен всегда задавал себе вопрос:

«Что я сделал плохого»? Были ли у него основания для беспокойства?

11. Аристотеля упрекали, что он подавал милостыню человеку дурного нрава. На

эту критику Аристотель отвечал: «Я подаю не нраву, а человеку». Объясните

позицию Аристотеля и его критиков с точки зрения морали античности.

12. Античная мудрость гласит: «Живи сообразно с природой». Достаточно ли

следовать данной мудрости, что бы стать добродетельным?

13. Какова основная идея этики Платона? Что в ней понимается под счастьем?

14. Почему Эпикур истолковывает удовольствие как отсутствие страданий?

15. Что, согласно Эпикуру, необходимо человеку, чтобы освободиться от

преследующих его страхов перед богами, необходимостью и смертью?

16. Почему стоики считали, что лучше достойно умереть, чем недостойно жить?

17. Чем этика Платона отличается от этики Аристотеля? Составьте сравнительную

таблицу.

18. Чем «атараксия» Эпикура отличается от «апатии» стоиков?

8

9

1.2.Объясните смысл высказываний:

1. «Благо – не что иное, как удовольствие, зло – не что иное, как страдание»

(Сократ)

2. «Все, что мы делаем, мы делаем затем, чтобы не иметь ни боли, ни тревоги»

(Эпикур)

3. «Величайший плод довольства своим ограничением желаний – есть свобода»

(Эпикур)

4. «Дружба есть самое необходимое для жизни, ибо никто не пожелает себе жизни

без друзей, даже если бы имел все остальные блага» (Аристотель)

5. «В человеке все зависит от души, в самой душе – от разума, если только душа

хочет быть благою» (Платон)

6. «Философы говорят не о том, как они сами живут, но о том, как жить должно»

(Сенека)

1.3.Попробуйте завершить мысль:

1. «Лучше достойно умереть, чем …» (Сенека)

2. «Заботится прежде всего нужно не о теле и деньгах, а о ….., что бы она была

лучше» (Сократ)

3. «Предел величины …. есть устранение всякой боли» (Эпикур)

4. «нет ничего страшного в жизни, для того, кто понял, что не ничего страшного в

……» (Эпикур)

5. «Тот мир, где праведник должен умереть – есть не подлинный мир. Существует

мир подлинный, где …. живет» (Платон)

6. «Счастье – это определенного качества деятельность …. сообразно ….»

(Аристотель)

7. «……. – это начало в том смысле, что ради него мы делаем все остальное»

(Аристотель)

1.4.Выполните задания:

1. Составьте перечень тех мыслителей, которые относятся к эвдемонистической

традиции, и определите, много ли у них общего в понимании счастья?

2. На основе приведенной выше схемы этики античности установите

содержательные связи и зависимости между отдельными направлениями этики.

Дайте общую характеристику основных этических учений, выявите их специфику

и постарайтесь охарактеризовать личный вклад в развитие этики их

основоположников и представителей.

1.5.Определите авторов высказываний или этическую традицию, к которой их

можно отнести:

1. «Наслаждение является благом, даже если оно порождается безобразнейшими

вещами»

2. «Счастье – это начало в том смысле, сто ради него мы делаем все остальное»

3. «Пусты слова того философа, которыми не врачуется душа человека»

4. «Если сумма жизненных страданий больше суммы жизненных удовольствий,

то следует покончить с такой жизнью»

10

5. «К телесным наслаждениям, как к наивысшим стремятся те, кто не может

наслаждаться ничем иным»

1.6.Проинтерпретируйте фрагмент текста:

«Люди вы трудитесь тщетно в своей ненасытной корысти,

Вновь и вновь заводя ссоры, и брань, и войну.

Узкий предел положен всему, что дариться природой.

Но бесконечны пути праздных суждений людских». (Эпикур)

Литература:

1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998 *

2. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. – Мн., 1997*

3. Этика \ под ред. Яскевич Я.С., Мишаткиной Н.В.– Мн., 2001

4. Основы этических знаний. – СПб., 1998*

5. Зарецкая Е.Н. «Деловое общение» в 2-х т.- М., 2002*

6. Кузьменко Г.Н. Этика» - М., 2002*

7. Разин А.В. «Этика: история и теория» - М., 2002*

P.S. Знаком * указаны книги из библиотечного фонда Минского Института Управления.

Тема 4 Этика Средних веков и эпохи Возрождения.

Основные понятия: вера, гуманизм, аскетизм, патристика, схоластика, теология.

В отличие от этики античности этическая мысль Средних веков в центр своей

системы ставит понятие веры. В критической литературе данная этика получила

название религиозной христианской этики. В развитии этики средних веков

можно выделить два этапа: патристика (2-8 в.в.) и схоластика (11-14 в.в.).

Причем, уже во 2-3 в.в. апологетика провозглашала несовместимость веры и

разума и ставила своей целью защиту и обоснование христианского вероучения и

начинающей складываться в тот период христианской догматики.

Основные положения христианской этики оформились в 4-5 в.в. в рамках

католического учения «отцов церкви» - патристики (Августин Блаженный,

Тертуллиан, Иоанн Златоуст и др.), которым на основе теологии (учение о Боге)

удалось сформировать доступный и понятный нравственный идеал. Христианская

мысль исходит из постулата о том, что ни этика, ни мораль, ни философия не

содержат свои основания в самих себе, только в соотнесенности с теологией и

Божественными заповедями они могут проводить границы между Добром и Злом.

В 11-14 в.в. представители нового направления в этике - схоластики (Абеляр,

Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский и др.) начинают возрождать этико-

рационалистические традиции античности, подвергая догматы христианской этики

научно-философскому анализу. Этика становится моральной философией, цель

которой направить действия человека к Высшему Благу – Богу. Нравственные