Зискинд М.С. Декоративно-облицовочные камни

Подождите немного. Документ загружается.

ск

и е

и

гатч

ин

ск

и

е

долом

и

т

и

зированные

и

з в

естняки,

и

звестковые

туфы

и

друг

и

е

гор

ные

породы.

Граниты

рапакиви

преимущественно

крас

ны

х,

розовых,

местами

коричневато-крас

ных

тонов,

слагающих

крупную

Вы

боргскую

интрузию,

был

и

и

звестны

у

строителей

и

арх

и

текторов

под

названием

«финляндские

гран

иты

».

И

х

условно

подразделяют

на

две

разновидности

ово

и

дных

гранитов

:

выборги

ты

и

питерлиты.

Вы

борг

и

ты

имеют

харак

тер

ны

е

плагиоклазовые

оболочк

и

вокруг

овоидов

калиевого

полевого

шпата.

Они

интенсивно

разрабатывались

со

второй

половины

XVIII

в.

на

Вы

борrcко

м

побе

режье

Фин

ского

зал

ив

а и

ряде

прибреж

ных

островов.

Они

В

больших

объемах

при

менялись

для

сооружения

колоннад,

цоколь

ных

этажей

и

ст

и

лобатов

монументальных

здан

ий

,

фонтанов,

верстовых

столбов

(фото

34),

стро

и

тельства

каменных

мостов

и

став

ших

з

нам

ен

и

тым

и

петербургских

набереж

ных

с

многочисленными

художественно

оформленным

и

спускам

и к

воде.

Пи

терлиты

выявлены

по

зд

нее,

в

1819

г.,

на

северо-восточном

побережье

и

островах

Фин

ского

зал

ив

а.

М

есторожден

ия их

распо

ложены

на

д

вух

островах

вблизи

мы

з

ы

Пи

терлак

(откуда

они

получили

свое

назва

ние)

и

на

материке

,

в

нескольких

километ

рах

от

побережья,

у

дер.

Вилькиля.

Здесь

добыты

крупнейшие

в

мире

монолиты

для

величественных

колоннад

И

саак

и

евского

и

частично

К

азанского

соборов.

И

з

недр

Пи

терлакского

месторождения

и

звле

чен

один

и

з

самых больших

монолитов

в

мире,

и

з

ко

TOPOI

'O

была

сооружена

Алексан

д

ровская

колонна

на

Дворцовой

площади

в

П

етер

бурre.

Вы

БОРI

'

И

ТЫ

и

питерлиты

в

больших

объемах

И

С

ПОЛЬЗ0вались

также

и

в

других

сооружениях

Северной

П

альмиры;

широкое

применение

в

рассматриваемый

период

этих

ор

и

гинальных

по

структуре

и

ра

сц

ветке

ово

идных

гра

ни

тов

рапакиви

и

поныне

прида

ет

центральной

части

Ленинграда

своеоб

разный

торжественный

облик.

Граниты

,

изве

ст

ные

под

на

зван

ием

сердо

больского

камня

,

также

широко

при

меня

л

и

сь

во

втором

перио

де стро

ит

ельст

ва

П

е-

80

тербурга.

Они

представлены

темно-серыми

и

серым

и

,

мелко-

и

сред

н

езерн

и

стым

и

поро

да

ми

.

Ломки

их

и

з

в

естны

вдоль

северо-за

падного

побережья

Ладожского

озера

и

на

ряде

островов,

расположенных

вблизи

пос.

Яккимв

ара

и

г.

Сортавала.

Крупны

е

блоки

этого

камня

ИСПОЛЬЗ0Вались

дл

я

сооружения

цоколей

и

цокольных этажей

многих

мону

ментальных

зда

ний

,

таких

как

Инж

е

н

ерный

замок,

К

азанский

собор,

Арсенал

на

Литей

ном

проспекте

и

др.;

И

З

них

высечены

вели

колепные

колоннады,

установленные

на

верхней

площадке

И

орданской

лестн

иц

ы

Зимнеl

'

О

дворца

(см.

фото

68)

и

в

зда

нии

Н

ового

Эрм

ит

ажа,

и

зготовлены

з

наменитые

S

-

метрОВbIе

атланты,

поддерживающие

портик

Н

ового

Эрмитажа

со

стороны

ул.

Халтурина

(см

.

фото

9

и

10),

пьедесталы

для

многих

памятников

и

сооружен

ий

.

В

одном

и

з

первых

обобщений

по

камню,

и

спользованному

в

стро

и

тел

ь

стве

П

етербур

га,

составле

нн

ом

директором

Имп

ераторско

го

минералогического

общества

Я.

Зембниц

ким

[1

3] ,

о

сердобольском

камне

сказано,

что

«о

н

так

нравится

и

угождает

вкусу

в

строительном

и

скусстве,

что

фундаменты

многих

публичных

и

частных

здан

ий

,

сде

ланные

из

к

ирпич

а,

плитняка

и

обыкновен

ного

гранита,

выкрашены

под

цвет

сердо

больского

камнЯ»

.

Мраморы

также

широко

и

спользовались

в

архитектурном

оформлен

ии

здан

ий

,

глав

ным

образом

интерьеров

.

При

этом

наряду

с

приво

з

ными

(главным

образом

итальян

скими)

применялись

мраморы

и

з

ме

сторож

ден

и

й,

открытых

в

середине

Х

У

111

в.

на

Балтийском

кристаллическом

щите

-

Ювеньского,

Ру

скеальского,

Тивдийской

(Белгородской)

группы

месторождений.

П

ервыми,

по

-

видимому,

начались

разработки

ювеньских

мраморов

из

месторождения

,

расположенного

на

о.

Аренсари

у

северного

берега

Ладожского

озера.

Эт

и

мраморы

при

менены

при

стро

и

тельстве

еще

в

1737

г.

[40]

здан

ия

,

прин

адлежащего

крупному

де

ятелю

петровского

времени

Апраксину

(ул.

Халтурина,

22).

П

орт

и

к

его

оформлен

мра

морными

колоннами,

выполненными

из

ювеньского

камня.

В

дальнейшем

этот

мрамор

применялся

в

интерьерах

Зимнего

и

Мраморного

дворцов,

дворцово-парковых

комплексов

Царского

Села

и

Петербурга.

Рускеальское

(Рускольское)

месторож

дение

мрамора

было

открыто

в

1765

г.;

работы

по

ломке

камня

начались

в

1769

г.

Большие

объемы

его

использовались

в

ХУlIl

в.

для

внутренней

отделки

дворцов

Зимнего,

Мраморного,

Екатерининского,

Инженерного

замка,

Казанского

и

Исааки

евского

соборов.

Этим мрамором

полно

стью

облицованы

наружные

стены

Исааки

евского

собора,

дворца

Юрьевской

на

Га

гаринской

улице (ныне

ул.

Фурманова).

Он

использовался

для

сооружения

обелис

ков

и

памятников.

Нужно,

однако,

отметить

недостаточную

погодоустойчивость

(в

усло

виях

ленинградского

климата)

рускеаль

ского

мрамора,

в

связи

с

чем

примерно

че

рез

50- 60

лет

требуется

частичная

или

полная

замена

выполненных

из

него

наруж

ных

частей

зданий

и

сооружений,

что

и

случилось

в

свое

время

с

облицовкой

фаса-

дов

Исаакиевского

собора

и

дворца

Юрьев-

35

ской.

Тивдийская

группа

объединяет

более

1

О

36

месторождений

цветного

мрамора,

из

кото-

рых

наиболее

известно

Белогорское.

Розо-

вый

мрамор

этого

месторождения

широко

использовался

для

колонн

и

пилястр

Исаа

киеВСКОI

'

О

собора,

Мраморного

дворца

и

других

известных

зданий

и

сооружений

ста-

рого

Петербурга.

Месторождения

этой

груп-

пы,

по

сведениям

горного

инженера

Н.

Ко

марова

[19[,

были

открыты

в

1750-х

годах

купцом

Мартьяновым,

уроженцем

этой

местности.

Ломки

камня

в

1757- 1768

гг.

находились

в

ведении

петрозаводских

чугу

нолитейных

заводов,

которые

обеспечивали

добычу

и

транспортировку

его

в

Петербург.

В

1769

г.

карьеры

были

переданы комиссии

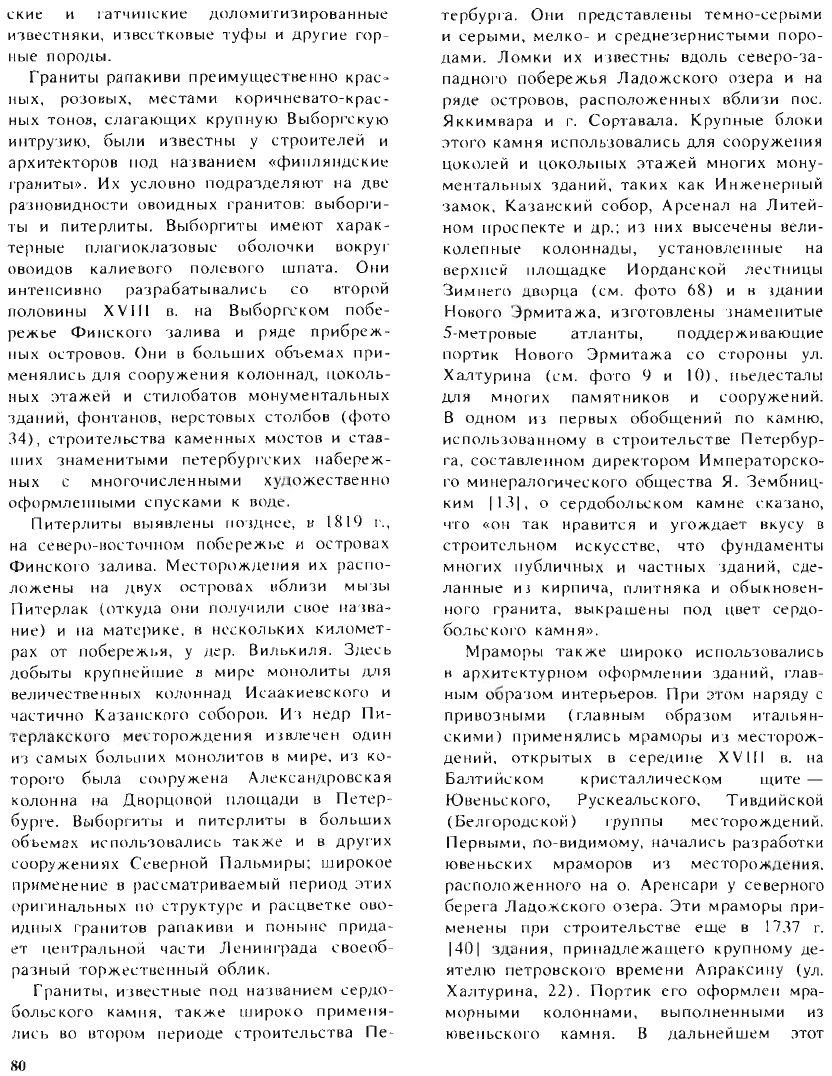

Фото

35.

Арка

<,H080i

.;

Голландии

')

.

Колонны

-

080ИД'

-

'ЫЙ

гранит

рапаКIIВИ.

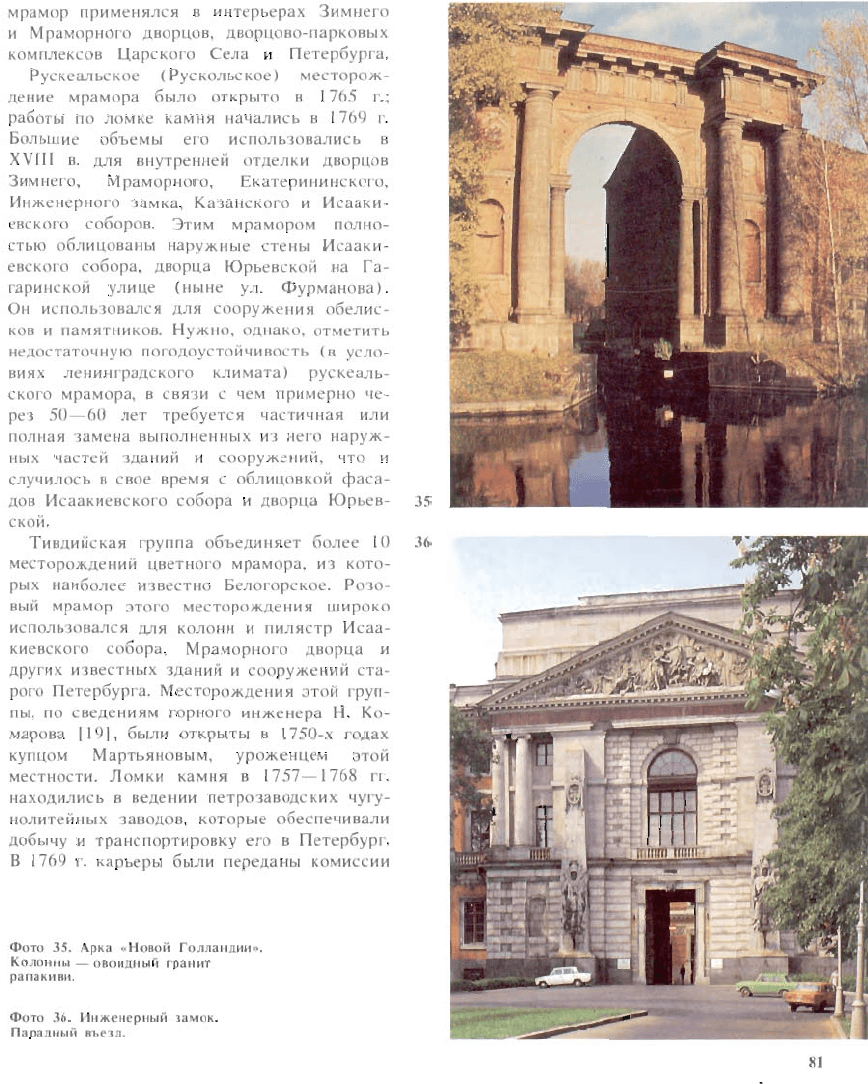

ФОТО

36.

Инжеl-lер"ый

замок.

ПараДI-IЫЙ

въезд.

81

по

постройке

Исаакиевского

собора,

кото

рый

практически

строился

до

1858

г.

Комиссия

использовала

тивдийские

мрамо

ры

не

только

для

строительства

собора,

но

поставляла

его на

другие

стройки,

выпол

няемые

в

:это

время

в

Петербурге

(Инже

нерный

замок,

Мариинский

дворец).

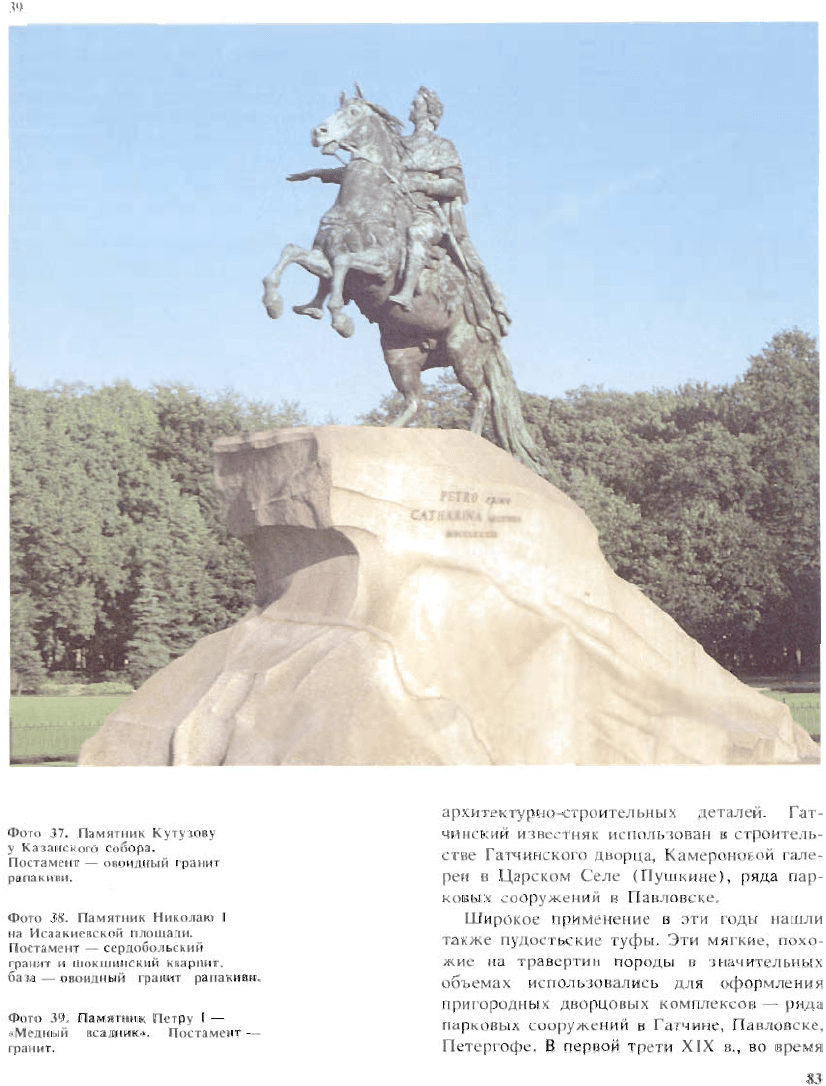

В

середине ХУ[(!

в.

в

Западном

Прио

нежье

было

открыто

ныне

всемирно

извест

ное

Шокшинское

месторождение

высокоде

кораТИВliЫХ

малиновых

кварцитов,

нашед

ших

применение

в

архитектурном

оформле

нии

Эрмитажа,

ИсаакиеВСКОI

'

О

собора,

Ин

женерного

замка,

пьедестала

памятника Ни

колаю

1

на

Исаакиевской

площади

(фото

38),

из

Hel

'o

высечены

монолиты

для

сар

-

37

82

кофага

Наполеону

1,

установленного

в

доме

инвалидов

в

Париже.

Камень

для

саркофага

был

вырублен

в

1848 1' .

и

пода

рен

Франции

Россией.

И

наконец

,

в

рассматриваемый

период

в

монументальном

строительстве

ДЛЯ

отделки

интерьеров

начал

использоваться

черный

шунгитовый,

«аспидный

»

сланец.

Ломки

его

производились

на

Нигозерском

месторожде

нии

в

Карелии

с

конца

Х

YlIl

в.

до

середины

XIX

в.

Продолжалось

также

использование

пути

ловской

и

'Госненской

плиты,

гатчинского

камня

для

цоколей

зданий,

сооружения

лестниц

и

лестничных

площадок,

полов

в

общественных

постройках,

тротуаров

и

38

.19

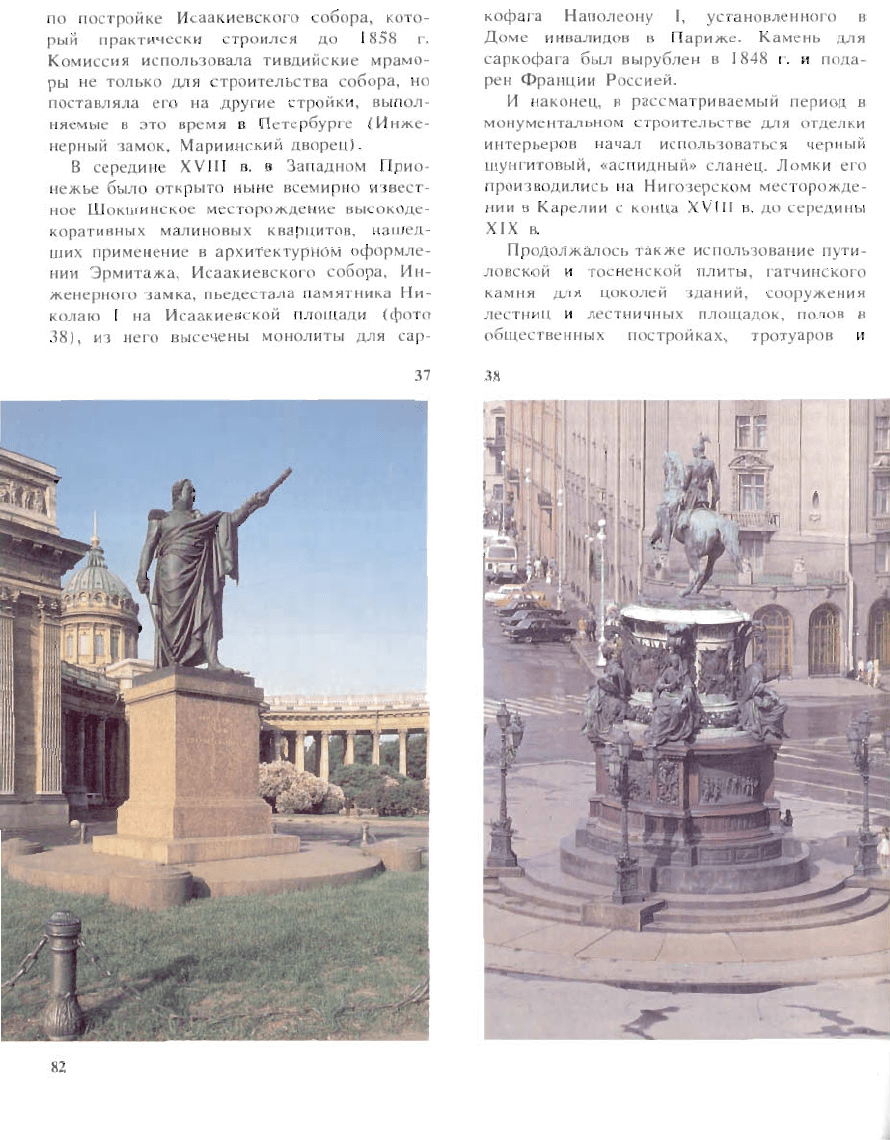

Фото

37.

ПамятtlИК

Кутузову

у

Казанского

собора.

Постамент

-

ОВОИд"ЫЙ

граllИТ

рапаКИ8И.

Фото

38

.

Памят,mк

Н"КО

J

ШЮ

на

ИсааКllевской

площади.

Постамент

-

сердобольский

гранит

и

ШОКШИIIСКИЙ

К8арl~ИТ

,

база

-

ОВОИДIIЫЙ

граllИТ

рапакиви.

Фото

39.

Памятник

Петру

I -

«(

МеДI-1ЫЙ

всаДIIИЮ).

ПостаМСtlТ

-

гранит.

архитектурно

-

строительных

деталей.

Гат

чинский

известняк

использован

в

строитель

с

тве

Гатчинского

дворца,

Камероновой

гале

реи

в

Царском

Селе

(Пушкине),

ряда

пар

ковых

сооружений

в

Павловске.

Широкое

применение

в

эти

годы

нашли

также

пудостьск.ие

туфы.

Эти

мягкие,

похо

жие

на

травертин

породы

в

значительных

объемах

использовались

для

оформления

пригородных

дворцовых

комплексов

-

ряда

парковых

сооружений

в

Гатчине,

Павловске,

Петергофе.

В

первой трети

XJX

в.,

во

время

83

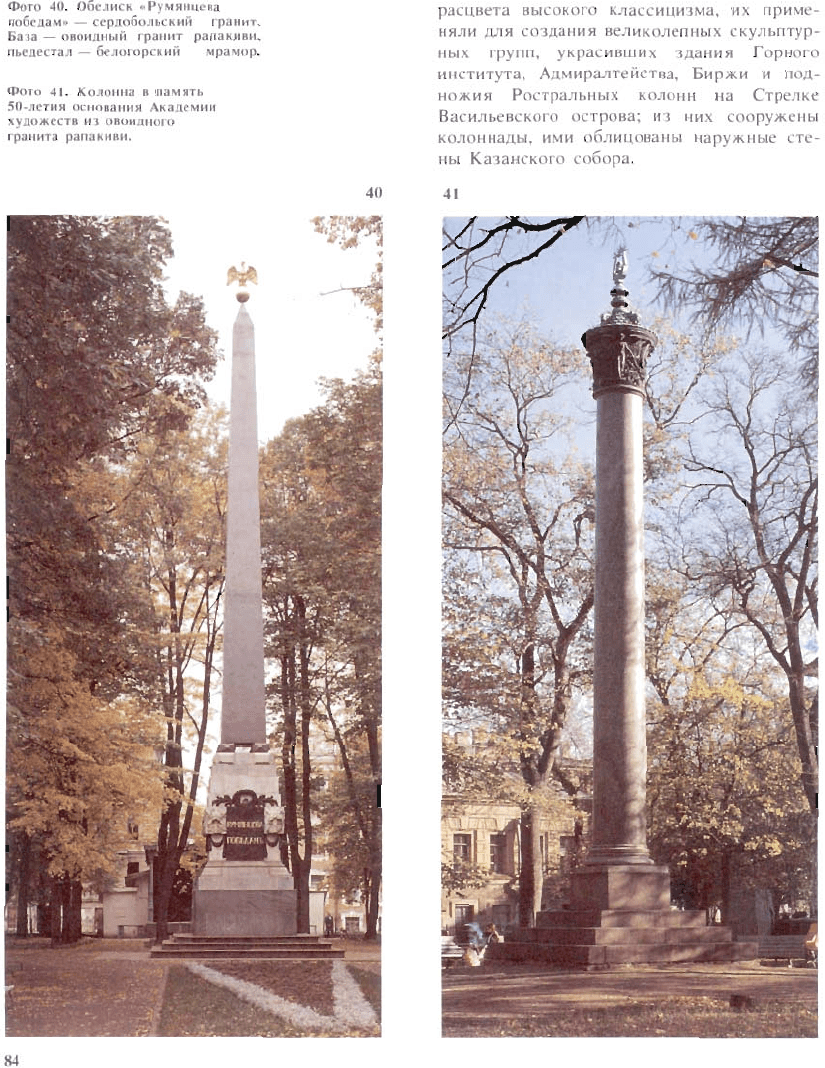

Фото

40.

Обелиск

"

РУМЯlщева

победам

»

-

сердобольский

граllИТ.

База

-

080ИЩIЫЙ

граllИТ

рапаКИ8И,

пьедестал

-

БСJlОГОРСКl1l1

мрамор.

Фото

41.

КОJlОllllа

в

память

50-Jlетия

ОСllOваllИЯ

Академ""

художеств

из

080lfДlfОГО

гранита

раГlаКI.ВИ.

40

~

i

:~

,

м

;,

'

84

расцвета

высокого

классицизма,

их

приме

няли

для

создания

великолепных

скульптур

ных

групп,

украсивших

здания

Горного

института,

Адмиралтейства,

Биржи

и

под

ножия

Ростральных

колонн

на

Стрелке

Васильевского

острова;

из

них

сооружены

колоннады,

ими

облицованы

наружные

сте

ны

Казанского

собора.

41

Наличие

значительных

запасов

перечис

ленных

выше

горных

пород

на

Северо

-

Запа

де

России позволило

создать

уникальные,

величественные

сооружения

и

неповтори

мые

архитектурные

ансамбли.

В

1762

Р.

в

Петербурге

начала

свою

деятельность

Комиссия

о

каменном

строении

Санкт-Пе

тербурга

и

Москвы.

В

течение

почти

30

лет

Комиссия

уделяла

большое

внимание

разви

тию

планировочной

структуры

города,

ан

самблевой застройке

площадей,

строительст

ву

гранитных

набережных

и

мостов.

Из

монументальных

зданий

и

памятни

ков,

построенных

в

Петербурге

и

пригородах

с

применением

естеИ'венного

камня

в

стиле

раннего

классицизма

с

элементами

стиля

барокко,

следует

назвать

следующие:

-

Мраморный

дворец

на

ул.

Халтурина,

5/ ]

(см.

фото

78)

и

Князь-Владимирский

собор

в

Ленинграде,

Дворец

и

Чесменский

обелиск

в

Гатчине,

Орловские

ворота

и

Чес

менская колонна

в

Пушкине

(архитектор

А.

Ри

нальди)

;

-

Дворцы

К.

Г.

Разумовского

(Мойка,

48)

и

Г.

А

.

Демидова

(Гривцов

пер.,

1),

здание

Академии

художеств

(архитектор

А.

Ф.

Кокоринов)

;

-

Малый

Эрмитаж,

костел

св.

Екатери

ны

(Невский

пр.,

32-

34),

арка

«

Новой

Голландию>

в

устье

канала

у

Мойки

(фото

35),

Большой

Гостиный

двор

(архитектор

Ж.

Б.

Валлен-Деламот);

-

Старый

(Большой)

Эрмитаж,

Алек

сандровский

институт

(ул.

Смольного,

3),

лютеранские

церкви

св.

Анны

(ул.

Салтыко

ва-Щедрина,

8),

св.

Екатерины

(ВО,

Боль

шой

пр.,

1),

Армянская

церковь

(Невский

пр.,

40-

42),

ограда

Летнего

сада

на

набе

режной

Невы

(архитектор

Ю.

М.

Фель

тен)

.

Сооружения

и

здания

стиля

строгого

классицизма

характеризуются

последова

тельным

использованием

форм

и

приемов

классической

архитектуры

античного

вре

мени.

Они

отличаются

величествен

ной

про

стотой

И

большой

художественной

вырази

тельностью,

достигнутой

с

минимальным

применением

декоративных

средств.

Приме

рами этих

зданий

могут

служить:

42

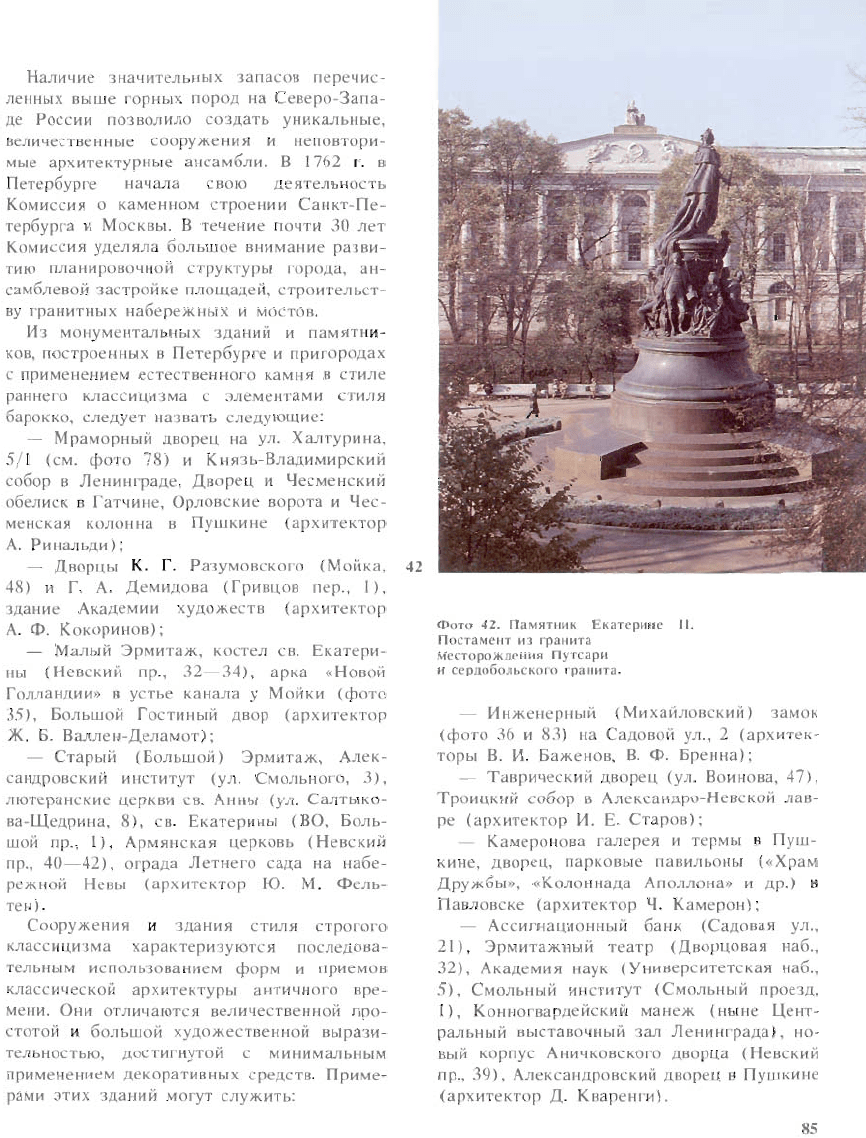

Фото

42.

Памятник

Екатерине

11.

nостзмеl

·

JТ

из

ГРЗIIита

месторождения

Путсари

и

сердобольского

грашота.

-

Инженерный

(Михайловский)

замок

(фото

36

и

83)

на

Садовой

ул.,

2

(архитек

торы

В.

И.

Баженов,

В.

Ф.

Бренна);

-

Таврический

дворец

(ул.

Воинова,

47) ,

Троицкий

собор

в

Александро-Невской

лав

ре

(архитектор

И.

Е.

Старов);

-

Камеронова

галерея

и

термы

в

Пуш

кине,

дворец,

парковые

павильоны

«

<

Храм

Дружбы»,

«Колоннада Аполлона

»

и

др.)

в

Павловске

(архитектор

Ч.

Камерон);

-

Ассигнационный

банк

(Садовая

ул.,

21),

Эрмитажный

театр

(Дворцовая

наб.,

32),

Академия

наук

(Университетская

наб.,

5),

Смольный

институт

(Смольный

проезд,

1),

Конногвардейский

манеж

(ныне Цент

ральный

выставочный

зал

Ленинграда)

,

но

вый

корпус

А

ничковского

дворца

(Невский

пр.,

39),

Александровский

дворец

в

Пушкине

(архитектор

Д.

Кваренги).

85

За

время

господства

в

петербургской

архитектуре

стиля

строгого

классицизма

были

созданы

также

выдающиеся

мемори

альные

памятники

и

другие

высокохудо

жественные

произведения:

-

памятник

Петру

1 -

«Медный

всад

ник»

(фото

39),

установленный

в

1782

г.

на

огромном

гранитном

валуне

на

левом

берегу

Невы

(скульпторы

э.

М.

Фальконе

и

М.

А.

Колло);

-

обелиск

«

Румянцева

победам

»

(архи

тектор

В.

Ф.

Бренна),

водруженный

на

Ца

рицыном

Лугу

(Марсовом

поле)

в

1799

г.

и

впоследствии,

в

1818

г.

,

пере

несенный

на

Васильевский

остров

в

сквер

вблизи Кадет-

45

ского

корпуса

(Съездовская

линия,

1),

где

учился

выдающийся

полководец

(фото

40) ;

-

памятник

Петру

1,

установленный

в

1800

г.

у

Инженерного

замка

по проекту

В.

Ф.

Бренна,

бронзовая

модель

которого

была

создана

еще

при

жизни

Петра

скульп

тором

Б.

К.

Растрелли;

-

памятник

А.

В.

Суворову

(скульптор

М.

и.

Козловский),

установленный

в

1801

г.

на

Марсовом

поле,

а

позднее

пере-

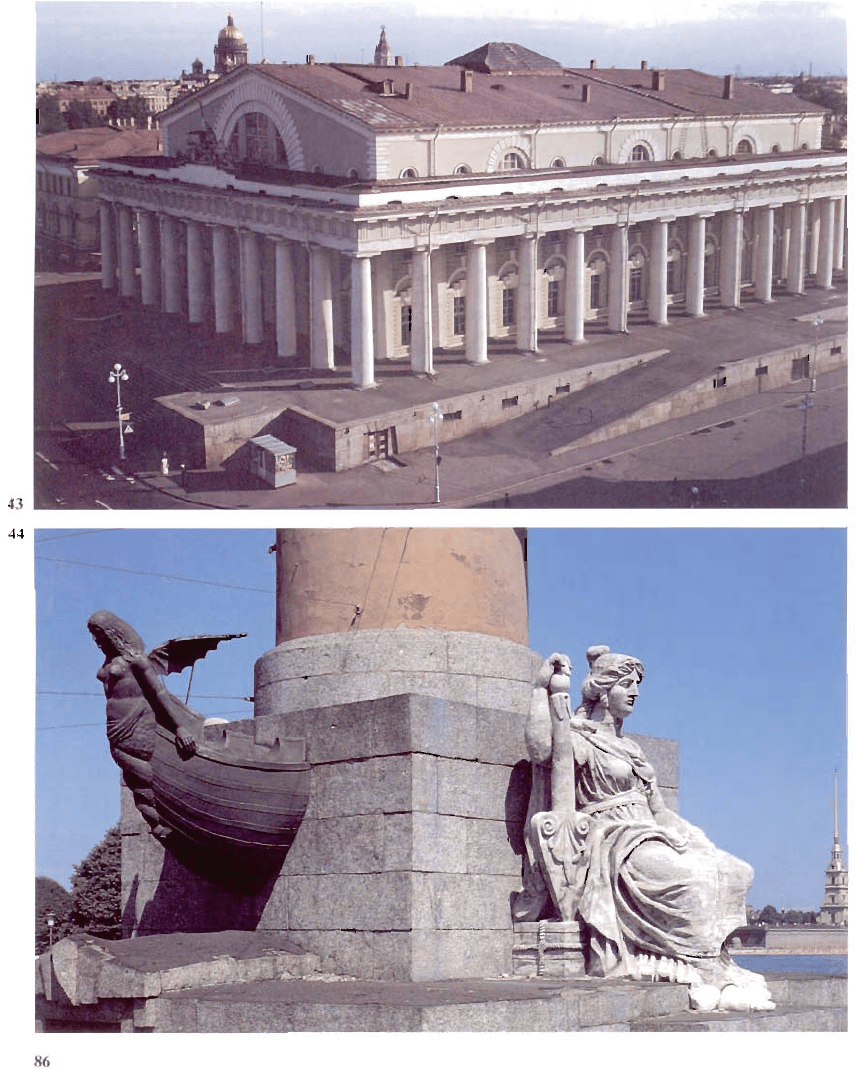

Фото

43.

Здаllие

ЦеllтралыlOГО

Воеll'Ю-МОРСКОГО

музея

(быв.

Биржа).

ЦОКОЛЬ

-

ОВОИДl,ыо1

граllИТ

рапакиви.

Фото

44.

Стрелка

Васильевского

острова.

Фрагмент

Ростральной

КОЛОННЫ

с

фигурой

Невы

из

пудостьского

туфа.

Цоколь

ОВОJ.1ДНЫЙ

граllИТ

рапаКИRl1.

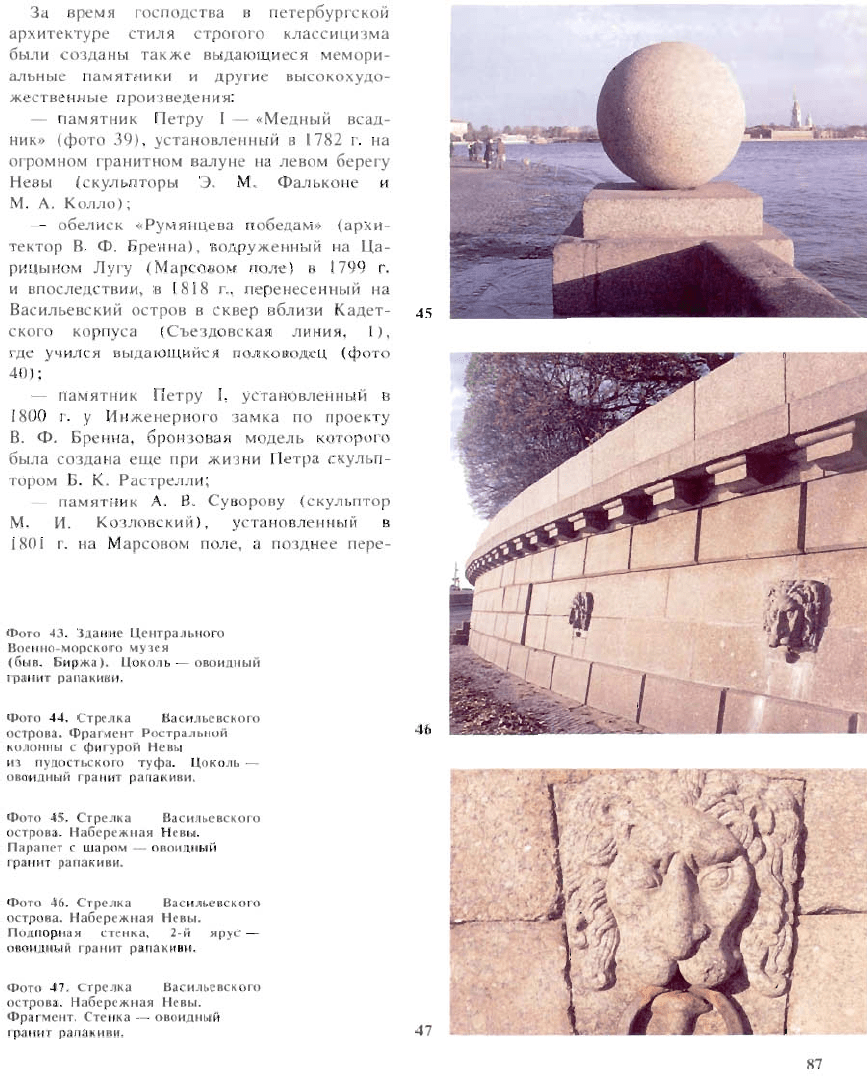

Фото

45.

Стрелка

Васильевского

острова.

Набережная

Невы.

Парапет

с

шаром

-

овоидный

граll'1Т

рапаКИВI1.

Фото

46.

Стрелка

Васильевского

острова.

Набереж,

·

,ая

Невы.

Подпорная

стенка,

2-01

ярус

-

ОВОИДIIЫЙ

граШ

-

IТ

рапаКИВI-1.

Фото

47.

Стрелка

Васильевского

острова.

Набережная

Невы.

Фрагмент.

Стенка

-

овоид'

·

'ыЙ

граllИТ

рапаКИ8И.

46

47

87

двинутый

ближе

к

берегу

Невы,

на

пло

щадь

у

Кировского

моста,

названную

Су

воровской

(первоначально

постамент

памят

ника

был

мраморный;

в

1834

г.

его

заменили

на

более

ПРОЧ~IЫЙ

гранитный,

сохранив

фор

му

прежнего

мраморного);

-

колонна

(фото

41)

во

внутреннем

дво

ре

Академии

художеств

(архитекторы

А.

Н.

Воронихин,

А.

А.

Михайлов)

в

па

мять

50-летия

ее

осно

.

вания

(в

1807

г.).

Стиль

высокого

классицизма

(12)

харак

терен

для

первого

сорокалетия

XIX

в.

Это

время

характеризуется

грандиозностью

воз

веденных

в

Петербурге

зданий

и

сооруже

ний.

Многие

из

этих

великолепных

соору

жений

послужили

основой

для

создания

непревзойденных

ансамблей

в

центральной

части

города

на

Неве

и

способствовали

формированию

его

прекрасного

облика.

В

самом

начале

XIX

в.

выдающимся

зод

чим

А.

Н.

Воронихиным

в

Петербурге

были

воздвигнуты

Горный

институт

и

Казанский

собор.

Здание

Горного

института,

построен

ного

в

1806- 1808

гг.

в

устье

Невы

на

Нико

лаевской

набережной

(ныне

наб.

Лейтенан

та

Шмидта,

45),

обращено

к

реке

мощным

L2-колонным

портиком

С

двумя

скульптур

ными

группами,

выполненными

из

пудость

ского

известкового

туфа.

Это

монументаль

ное

здание

-

удачный

синтез

архитектуры

и

скульптуры

-

является

своеобразной

па

норамой,

украшающей

собой

въезд

в

город

со

стороны

Финского

залива.

Величественный

Казанский

собор

(ныне

Музей

истории

религии

и

атеизма),

соору

женный

в

1801

-

1811

г.

[1] ,

является

осно

вой

одного

из

за

мечательных

ансамблей

главной

магистрали

города,

Невского

про

спекта

(см.

фото

84).

С

севера,

со

стороны

проспекта,

перед

зданием

Казанского

собо

ра

в

1837

г.

были

установлены

памятники

М.

и.

Кутузову

(фото

37)

и

М.

Б.

Барклаю

де

Толли

-

героям

Отечественной

войны

1812

г.

Фигуры

полководцев

работы

скульп

тора

Б.

И.

Орловского

установлены

на

четы

рехгранные

постаменты

из

неполированного

гранита

рапакиви

ВЫСОтой

2,6

м,

вытесан

ные

мастером

С.

Сухановым

по

рисункам

архитектора

В.

п.

Стасова.

88

В

1806- 1823

гг.

по

проекту

архитектора

А.

Д.

Захарова

была

проведена

коренная

реконструкция

Адмиралтейства,

располо

женного

на

берегу

Невы,

в

самом

центре

Петербурга.

Это

фактически

созданное

вновь

огромное

сооружение

(с

главным

фа

садом

длиной

407

м

и

двумя

боковыми

по

143

м)

имеет

и

доныне

важнейшее

градо

строительное

значение.

На

его

надвратную

башню

с

золотым

шпилем

и

корабликом

наверху

ориентированы

три

главные

маги

страли

города:

Невский

проспект

,

ул.

Дзер

жинского

(быв.

Гороховая)

и

пр.

Майорова

(быв.

Вознесенский),

образующие

уникаль

ную

трехлучевую

систему

центральной

части

города.

Высокий

цоколь

Адмиралтейства,

пьедесталы

для

скульптур

у

главной

башни,

в

центральной

части

здания,

а

также

для

якорей

у

восточного

и

западного

павильонов

со

стороны

Невы

и

пушек

со

стороны

глав

ного

фасада

выполнены

из

красновато-розо

вых

овоидных

гранитов

рапакиви.

В

эти

же

годы

(1805-1810

1'1'.)

архитек

тором

ж.

Тома

де

Томоном

на

Стрелке

Васильевского

острова,

разделяющей

Неву

на

два

рукава

-

Большую

Неву

и

Малую

Неву

,

был

создан

замечательный

по

красоте

и

высокой

художественности

ансамбль.

Здесь

на

мощном

гранитном

подиуме

высо

той

4

м

воздвигнуто

монументальное

здание

Биржи

(ныне

Центральный

Военно-морской

музей)

с

величественной

колоннадой

и

з

44

колонн

(фото

43).

На

подиум

ведут

парадные

лестницы

во

всю

ширину

здания

и

панДУсы.

Базы

колонн,

лестницы,

панДУсы,

как

и

весь

подиум,

выполнены

из

серовато

красных

гранитов

рапакиви

с

четко

выде

ляющимися

вкрапленниками

(овоидами)

розового

полевого

шпата.

Восточный

и

за

падный

фасады

Биржи

украшены

аллегори

ческими

скульптурными

группами,

высечен

ными

из

пудостьских

туфов.

Перед

зданием

Биржи,

по

краям

площади

(ныне

Пушкинская)

на

мощных

гранитных

пьедесталах

возвышаются

две

Ростральные

колонны

(фото

44).

у

подножия

колонн

помещены

огромные

фигуры,

символ

изи

рующие

главные

русские

реки:

Волхов

,

Неву

(на

колонне,

расположенной

вблизи

48

Дворцового

моста),

Волгу

и

Днепр

(на

противоположной

колонне,

у

моста

Строите

лей).

Ростральные

колонны

и

символические

фигуры

рек

высечены

из

пудостьского

камня

*.

Ансамбль

Стрелки

Васильевского

острова

завершается

великолепной

полукруглой

гра

нитной

набережной

с

подпорными

стенками,

*

Ростральные

колонны

после

их

возведения

были

покрыты

штукатуркой

и

покрашены

в

крас

ный

цвет.

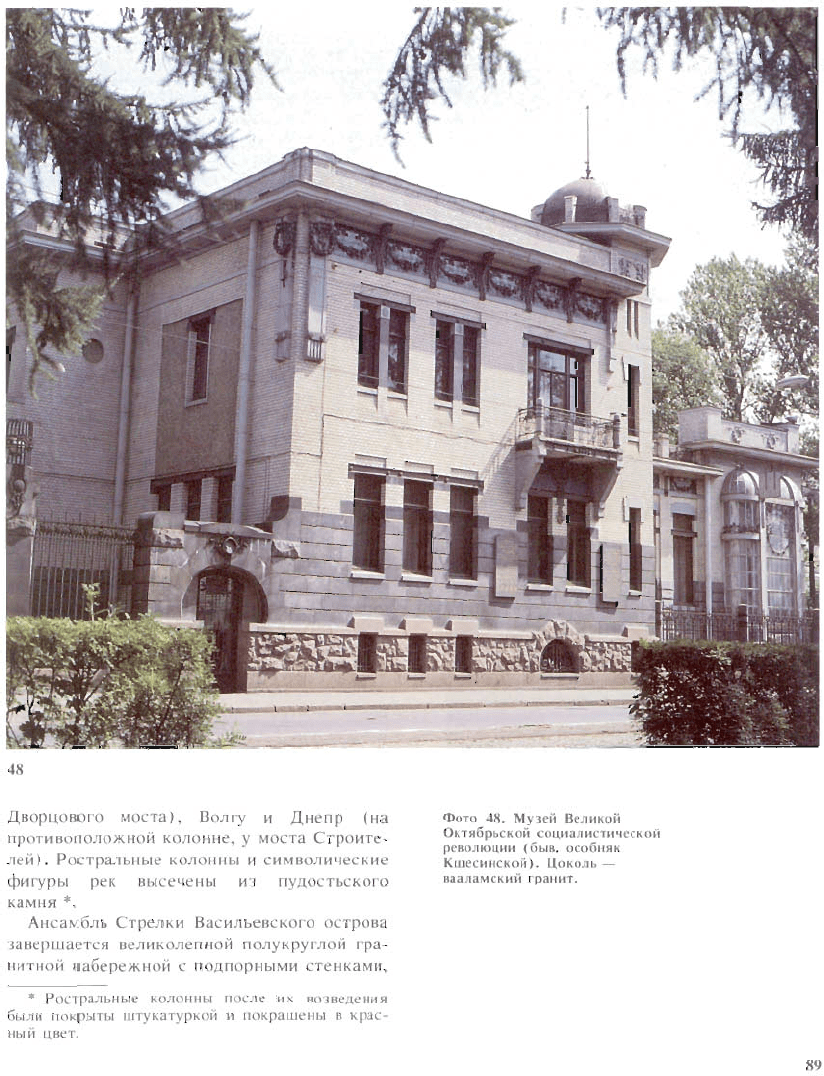

ФОТО

48.

Музе"

Великой

октябрьской

социалистической

революции

(быв.

особllЯК

Кшесинской).

Цоколь

вааламский

rpalHIT.

89