Заика В.И. Очерки по теории художественной речи

Подождите немного. Документ загружается.

Очерки по теории художественной речи_

362

(например, эпизод). И здесь эстетически существенен «эффект при-

сутствия» воспринимающего в пределах этой ситуации.

Комментарий представляет собой пестрое речевое образование.

Как уже отмечалось, он устроен таким образом, что, подобно стихо-

творной художественной модели, представляет собой относительно

автономные и разрозненные фрагменты (только не предметы и при-

знаки, а эпизоды, поступки, пейзажи

, обладающие ситуативной и

пространственно-временной организованностью). Поэтому вы-

страивание референтного пространства комментария во многом по-

добно выстраиванию референтного пространства стихотворения.

Таким образом, в «Разрыве пространства» совмещение поэти-

ческого и прозаического начал в пределах одного текста привело к

биспациальности (двупространственности) (термин Ю. И. Левина):

формированию двух типов референтных пространств одного произ-

ведения. Биспациальность обеспечивает стереоскопичность пред-

ставленного художественного мира: совмещением ракурса лириче-

ского, создаваемого несвязываемыми в единое пространственно-

временное и причинно-следственное целое фрагментами, представ-

ленными стихотворными текстами, и ракурса эпического, созда-

ваемого нарочито отрывочными и неоднородными, но имеющими

четкие пространственно-временные рамки фрагментами, представ-

ленными прозаическими частями (комментариями).

6.1.4. Понятие нетранзитивности

Текст образует в своем стремлении к смыс-

лу единственно предъявленное.

Х.-Г. Гадамер

Завершая параграф об особенностях построения референтного

пространства, остановимся на понятии нетранзитивности, как бы-

ло отмечено выше, – невозможности сведения поэтического выска-

зывания к иным элементам. Характеризуя становление этого поня-

тия, Ц. Тодоров отметил, что с нетранзитивностью была несовмес-

тима доминировавшая в характеристике специфики искусства кате-

гория мимесиса, поскольку последняя предполагала непременный

объект подражания. Только в XVIII в. – «подражанию, то есть от-

ношению подчинения внешнему миру стали предпочитать красоту,

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _

363

мыслимую отныне как гармоничное сочетание составных частей

предмета, как завершенность в себе» [Тодоров 1999: 75].

Соотносимое понятие транзитивности первоначально относи-

лось к предметам, Бл. Августин использовал его для противопос-

тавления двух типов действий – использования и наслаждения:

«Наслаждаться – значит привязываться к предмету из-за любви к

нему самому. Напротив, использовать предмет – значит свести

его к

другому предмету, который любят, если только он достоин любви»

(I. IV.4) (Цит. по: [Тодоров 1999: 32]). Если предмет – предел на-

правленности, то он нетранзитивен, если этот предмет отсылает к

другому, то этот предмет есть знак, он не пределен, он транзитивен.

Собственно нетранзитивным у Бл. Августина был только Бог.

Ц. Тодоров отметил, что

выработанное Р. Якобсоном представ-

ление о поэтической функции как направленности на сообщение

как таковое восходит к идеям немецких романтиков (Новалиса,

Тика), которые продолжили понимание эстетического, идущее от

И. Канта. Понятие нетранзитивности в применении к словесности

вообще характеризовало такое ее качество, как неутилитарность,

ненаправленность сообщения на внешний по отношению к ней

предмет. Приводимые в Гл. 1 определения специфики художест-

венной референции не просто учитывают нетранзитивность, а пара-

доксально определяют ее как «переходность» на самоё себя. Как

было отмечено выше, именно так определенная направленность –

это радикальная реакция на транзитивные поползновения при опи-

сании поэтической речи, к которым относятся не только упоминае-

мые в этом

параграфе поиски субстрата реалий, «авторских объяс-

нений» повествователя, но и рассмотренные в п. 5.1 опыты пере-

формулирования.

Нетранзитивность художественного предмета предполагали те

исследователи, которые так или иначе обосновывали приемлемость

имманентного анализа: представители «Новой критики» в Англии,

участники ОПОЯЗа, Л. В. Щерба, Б. А. Ларин, Г. О. Винокур,

А. М. Пешковский, представители

Пражского лингвистического

кружка (например, термин Я. Мукаржовского непереносные

смыслы – именно об этом признаке). М. М. Бахтин писал: «Произ-

ведение искусства является замкнутым в себе целым, каждый мо-

мент которого получает свое значение не в соотнесении с чем-либо

вне произведения находящимся (с природой, действительностью,

Очерки по теории художественной речи_

364

идеей), а лишь в самозначимой структуре самого целого. Это зна-

чит, что каждый элемент художественного произведения имеет

прежде всего чисто конструктивное значение в произведении как в

замкнутой самодовлеющей конструкции. Если же он что-либо вос-

производит, отражает, выражает или чему-нибудь подражает, то эти

его «трансгредиентные» функции подчинены его основному

конст-

руктивному заданию – заданию построить цельное и замкнутое в

себе произведение» [Бахтин 1998: 154–155]. Поэтому задачу иссле-

дователя М. М. Бахтин видел в том, чтобы установить конструктив-

ные функции элементов, создающих это конструктивное единство.

В обычном наборе текстовых категорий, работающих в ЛАХ-

Тах, явно не хватает такой категории, которая бы обобщала

принципиальные различия

утилитарного и художественного тек-

стов. Категория нетранзитивности, нам представляется, позволяет

упорядочить направленность анализа на художественный текст как

таковой.

В Гл. 1 мы отмечали, что Ж. Женетт выделил два типа литера-

туры: литературу вымысла и литературу слога, общей чертой кото-

рых является их нетранзитивный характер. Именно через понятие

нетранзитивности (не только поэзии,

в которой немыслим пересказ,

но и прозы, где «люди и предметы, к которым относятся эти выска-

зывания, не существуют вне их и отсылают нас к ним же бесконеч-

ным круговоротом») Ж. Женеттом объясняется эстетическое:

«…нетранзитивность делает текст самодостаточным, а его отноше-

ния с читателем – эстетическими, когда смысл воспринимается

только в

единстве с его формой» [Женетт 1998, II: 365]. Здесь необ-

ходимо сделать существенное уточнение: не нетранзитивность, а

замысел и само устройство текста делают этот текст самодостаточ-

ным. Нетранзитивность же коррелирует с этой самодостаточностью,

с тем качеством художественного мира, которое в Гл. 1 названо са-

моценностью (автореферентностью). Если самоценность – это ха-

рактеристика самодостаточного объекта в онтологическом

плане, то

нетранзитивность характеризует художественный мир в плане эпи-

стемологии. Нетранзитивность – это название этой самоценности

для учебных и учебно-аналитических практик

73

.

73

У обсуждаемого в п. 1.1 понятия автореферентность есть познавательная установка:

«Автореферентность художественного текста позволяет по-иному взглянуть на ту дейст-

вительность, которая представлена в тексте» [Чернейко 1999: 442].

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _

365

6.2. Художественная модель

Давно стало очевидным, что в лингвистическом исследовании

по причине ненаблюдаемости объекта не обойтись без модели – уп-

рощенного представления изучаемого объекта. Собственно, термин

художественная модель встречается в различных исследованиях

художественной речи. Применительно к эстетическому объекту он

обозначает модель действительности, модель мира: «Надо полагать,

что общая авторская модель мира, воплощаемая в тексте, не

суще-

ствует в полностью готовом виде до текста – она сама достраивает-

ся и уточняется в процессе построения частной модели (текста)

[Долинин 1985: 84]. Как видим, текст является частным случаем

общей авторской модели мира.

Термин тартусско-московской семиотической школы вторич-

ные моделирующие системы также подразумевал модель действи-

тельности

74

. Впрочем, говоря о необходимости таких понятий, ко-

торые дали бы основания свести к общему знаменателю вырази-

тельные средства разного калибра, А. К. Жолковский и

Ю. К. Щеглов понятие модели применяли к устройству художест-

венной вещи, то есть текста: «целью структурного описания при-

знается действующая модель вещи» [Жолков-

ский, Щеглов 1976: 77].

По-

иному использует термин художественная модель

Л. О. Чернейко, которая, будучи противником идеи «копирования»

действительности, считает, что если текст и отражает действитель-

ность, то действительность не бытия, а сознания художника [Чер-

нейко 1999: 444]. Мы совершенно согласны с исследователем в том,

что пониманию художественного текста как модели действительно-

сти препятствуют автореферентность и большая сложность

в срав-

нении с отражаемым объектом [Чернейко 1999: 443]. Только мы бы

назвали это не большей, а иной сложностью. Не приемля параллель

«художественный текст – модель действительности»,

74

М. Б. Храпченко, критиковавший теорию моделирования и структуралистов, их художе-

ственную модель понял тенденциозно и плоско, но при этом заметил верно: личность пи-

сателя (и вместе с ней все транзитивные действия, вроде объяснений произведения поли-

тическими пристрастиями автора) устранена из вторичной моделирующей структуры

[Храпченко 1974].

Очерки по теории художественной речи_

366

Л. О. Чернейко понятие «модель» применительно к художествен-

ному тексту допускает только как продукт метаязыковой деятель-

ности исследователя: «Задача исследователя художественного тек-

ста состоит в том, чтобы смоделировать и картину мира того или

иного художника, и систему его ценностей, и ту иллюзорную «вне-

языковую» действительность, которая вырастает из самого текста»

[Чернейко 1999: 445]. Итак, целью текстовых разысканий является

ценностно структурированная картина мира художника слова и од-

новременно моделирование иллюзорной действительности как про-

дукта чтения, то есть того, что мы называли выше референтным

пространством.

Сам термин «модель» требует распространения в родительном

падеже (модель чего). Но прежде чем давать прямое определение,

создадим для этого

условия апофатическим представлением, то есть

указанием на то, чем наша художественная модель не является. Ху-

дожественная модель – не художественная модель действительно-

сти, не сокращенное наименование положения «художественный

текст – модель мира», не модель художественного текста, она не

является элементом текста, не вменяется автору и не задается чита-

телю как «а на самом

деле здесь читать следует так…». В такой си-

туации «полного отрицания» мы уточним, что художественная мо-

дель – это модель художественного мира, созданного и пред-

ставленного автором в данном литературном тексте.

Любое научное определение должно содержать или как-то вы-

ражать и исследовательскую задачу, для которой или в связи с ко-

торой это определение дается. Поэтому далее мы постараемся пре-

жде чем эксплицировать, эту задачу обосновать. Наше понятие «ху-

дожественная модель» отличается от приведенных выше тем, что

она не демонстрирует устройство произведения, а упорядочива-

ет действия исследователя. Художественная модель – не то, что

следует выстраивать в процессе рассмотрения художественного

текста, а то, как

следует действовать, когда выстраивается рефе-

рентное пространство. То есть это понятие вводится, чтобы органи-

зовать процедуры упорядоченного восприятия текста и продуктив-

ного создания референтного пространства или упрощенно, в обыч-

ных терминах, чтобы из текста получилось произведение.

«Устройство» нашей художественной модели предельно про-

стое. Предваряя схематическое представление нашей художествен-

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _

367

ной модели, напомним, что любая модель, будучи инструментом

познания, намного проще, беднее своего объекта. Но здесь бед-

ность не то что не порок, а типологический признак: «…большая,

чем в объекте, степень абстракции может рассматриваться в качест-

ве недостатка применительно к научной теории только по недора-

зумению» [Лотман 1971: 281]. Компонентами этой модели

является

то, что в вышеприведенном тексте неоднократно упоминалось как

изображаемое. Это реалии, повествующий субъект и язык. Схе-

матически состав художественной модели выглядит так:

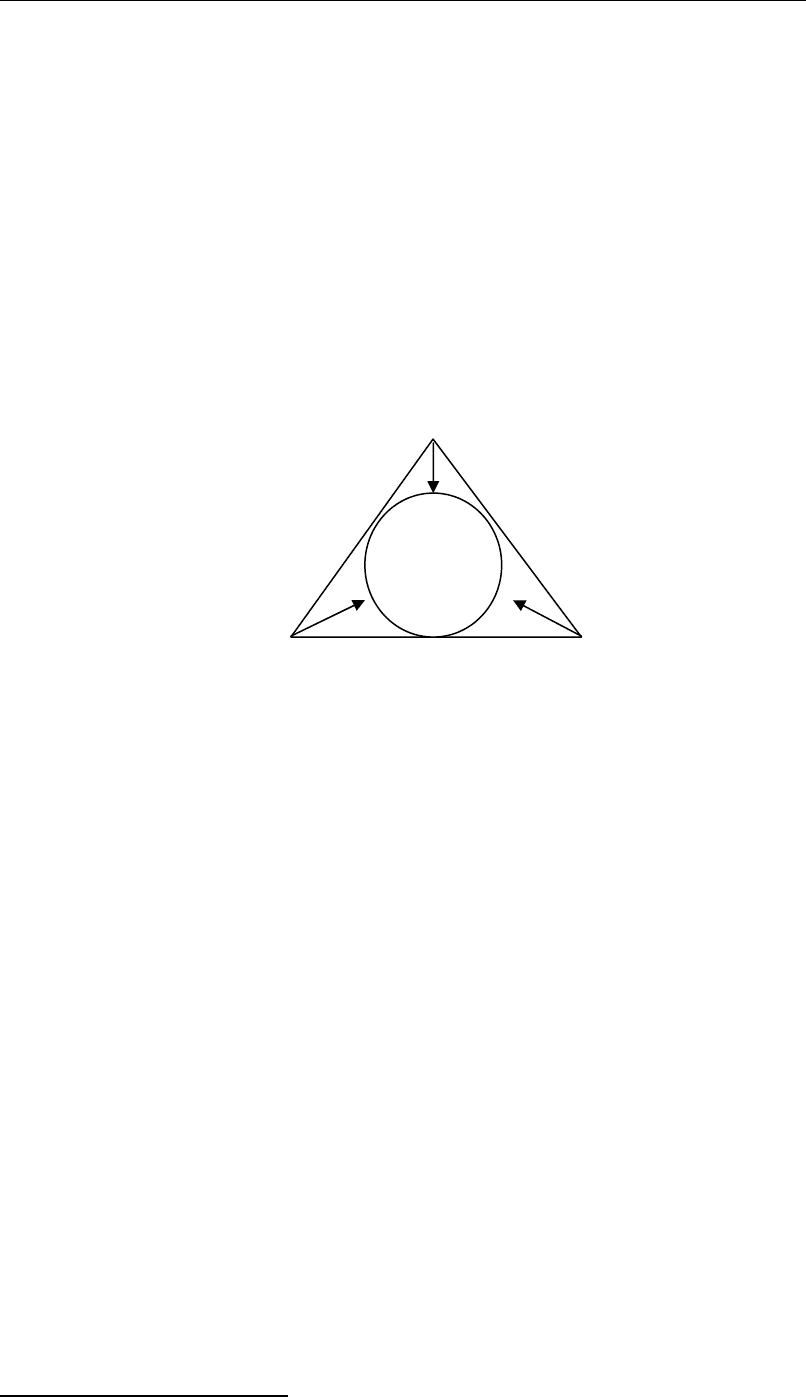

Схема 12

75

Повествующий субъект

Язык Реалии

Ввиду очевидности того, что в художественном тексте изобра-

жаются реалии, нет необходимости в аргументах в пользу реалий

как компонента художественной модели. Но есть необходимость в

аргументах в пользу повествователя и языка, поскольку не вполне

очевидно, что повествующий субъект и тем более этнический язык

изображаются. Кроме многочисленных указаний в работе по ходу

рассуждений, иллюстрированные аргументы приводились выше, в

п. 5.3 и п. 5.2. Ниже, уточняя понятие художественной модели, ко-

торое является средством утвердить представление об изображае-

мости всякого компонента, мы будем приводить основания без ил-

люстраций.

Повествующее лицо как компонент художественной модели

следует понимать, учитывая, что художественный текст – это не

только изображение реалий, но

и изображение наблюдающего эти

реалии, изображение состояния наблюдателя, придуманного авто-

ром для разглядывания реалий. Конечно, в лирической и эпической

моделях этот элемент имеет принципиальные отличия и в степени

проявления, и в способах воплощения, но само его наличие – типо-

75

Схема почти точно копирует ту, которую Л. А. Новиков в ноябре 2000 г., выслушав

комментарии автора, нарисовал на обороте проспекта представленной здесь работы.

ХТ

Очерки по теории художественной речи_

368

логический признак художественного мира. В лирике это явление

описывается как лирический герой, в прозе – как повествователь.

Повествующее лицо, как и все в художественной модели, обладает

творимостью, фиктивностью.

Повествующий субъект, обеспечивающий определенный более

или менее ощутимый ракурс, определенную пространственную, а

также социальную и культурную дистанцию и соответствующее

искривление изображаемого пространства, этими

самыми искрив-

лениями, специфической дистанцией и обнаруживает себя, изо-

браженного. Более или менее явно изображенным (определенного

типа) повествователем предопределяются многие особенности изо-

бражения реалий и языка: от композиционных элементов до специ-

фики речевой ткани. Например, в случае, если повествующее лицо

обозначено и является участником действия, ограничиваются ком-

позиционное разнообразие, свобода

смещения точки зрения, воз-

можности речевой характеристики персонажей и т. д. Речевые уси-

лия по созданию образа рассказчика подавляют другие художест-

венные структуры.

Кроме принципиальных различий повествующих субъектов по-

эзии и прозы, обнаруживается и специфика этого компонента худо-

жественной модели определенных литературных направлений. Так,

например, повествователь в постмодернистской литературе обычно

погружен

в тексты культуры. Еще один существенный признак по-

вествующего субъекта постмодернистской литературы – теоретиче-

ская активность (этот признак отметил Г. Г. Почепцов также и от-

носительно повествующего субъекта в литературе символизма).

Понимание языка как одного из компонентов художественной

модели, как изображаемого в художественном тексте наряду с реа-

лиями и повествователем отличается

от установки в исследовани-

ях вторичных моделирующих систем, где язык рассматривался как

создаваемый ad hoc и изучался как код, знание которого позволяет

читать текст. (В допущении, что автор как бы создает язык по слу-

чаю написания произведения трудно устранить предшествование

языка речи). Изображаемый язык – это язык, не созданный к слу-

чаю, а создаваемый

в случае. Он не создается до, а изображается

одновременно с иными элементами художественного мира. Соглас-

но положению о типах референтов художественной речи и об их

признаках, язык изображенный – творимый, фиктивный и т. д. В

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _

369

воссоздаваемом в пределах референтного пространства языке как

особом референте благодаря остраннению, посредством многочис-

ленных образов, являются видимыми те стороны этнического язы-

ка, которые обычно читателем узнаваемы и потому незаметны.

Принято считать, что писатель использует этнический язык и на

основе его создает иной, специфический, неповторимый, которым и

представляется его неповторимый художественный

мир. Согласно

функционально-прагматическому пониманию языковой деятельно-

сти индивидуальный язык первичен по отношению к языку соци-

альному, писатель пользуется своим индивидуальным языком для

представления изображения художественного мира, частью которо-

го является этнический язык. Поэтому объектом изображения явля-

ется язык этнический: более или менее «реалистически», или кари-

катурно, или фантастически, как и

весь иной художественный мир,

а авторский язык является средством изображения.

Равноправность языка как изображаемого компонента опреде-

ляется тем, что имя реалии является в художественном мире рав-

ноценным признаком этой реалии и именно этим признаком часто

мотивируется выбор других «участников» вербализуемой ситуации.

Приведенная в п. 3.3.1 формула Р. Якобсона, согласно которой по-

этическая функция «…проецирует принцип эквивалентности с оси

селекции на ось комбинации» [Якобсон 1975: 204] или по-иному:

«…поэзия, налагая сходство на смежность, возводит эквивалент-

ность в принцип построения сочетаний» [Якобсон 1983б: 467] мо-

жет быть прочитана как принцип изображения языка. Положение

Р. Барта (упоминаемое выше в п. 5.3) о том, что автор в

силу ци-

татности каждого слова несамостоятелен в создании текста

[Барт 1989: 389] также можно развить (в духе Барта же) в аспекте

изображаемого языка. Согласно формуле Р. Якобсона синтагмати-

ческое развитие определяется свойствами знака, а не свойствами

представляемой реалии, и если художественная реалия создается по

образу, обеспечиваемому определенной вербальной последователь-

ностью, а каждый

конкретный вербальный знак обычно не имеет

конкретного авторства, то такая реалия не просто плод воображе-

ния автора, а продукт творчества народа-языкотворца.

Отличия прозы и лирики, иногда столь неявные и немногочис-

ленные, могут быть осмыслены с точки зрения проявления выде-

ленных компонентов художественной модели. В лирических тек-

Очерки по теории художественной речи_

370

стах, как было видно из приводимых иллюстраций, «значитель-

ность» языка как компонента в целом выше, чем в прозе, изобра-

женное повествующее лицо в прозе, наоборот, более значительный

компонент, чем в лирике. На это обратил внимание Б. Пастернак в

статье «Несколько положений»:

«…Не отделимые друг от друга поэзия и проза – полюса

.

По врожденному слуху, поэзия подыскивает мелодию природы

среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, предает-

ся затем импровизации на эту тему.

Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит че-

ловека в категории речи, а если век его лишен, то на память воссоз-

дает его, и подкидывает. И

потом, для блага человечества, делает

вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют

отдельно…» [Пастернак 1985, II: 279].

В этом фрагменте, лапидарно формулирующем особенности

поэтики самого Б. Пастернака, точно подмечены принципиальные

различия приоритетов изображения: «мелодия природы среди шума

словаря» и «человек в категории речи». В изобразительном отноше-

нии в прозе доминируют повествователь

, а в поэзии – язык .

Нужно заметить, что нашу трехкомпонентную схему художест-

венной модели обусловила типологическая особенность литерату-

ры ХХ в. – рефлексия над языком. Филологичность авторов выра-

зилась в появлении произведений, речевая ткань которых сущест-

венно отличалась от практической речи (включая и различные фор-

мы зауми). Преодоление материала относилось не только

к повест-

вующего субъекту, но и к языку. Результатом преодоления явились

неповторимые индивидуальные языки Велимира Хлебникова,

В. Маяковского, А. Платонова, О. Мандельштама. Рефлексия свой-

ственна в значительной мере и эмигрантской литературе

(А. Ремизов, И. Шмелев, В. Набоков). С. Гандлевский верно заме-

тил, что эмиграция прививает бережность к языку (он под

угрозой

забывания) и оделяет дополнительным зрением: «…взглядом на

родной язык, как на иностранный, на живой, как на мертвый»

[Гандлевский 1996: 198].

Мы усматриваем в литературе ХХ в. в аспекте языка как ком-

понента художественной модели две совершенно противоположные

тенденции. Суть различий состоит в следующем: в одних случаях

объектом изображения является собственно этнический

язык, в

Глава 6 Художественная модель и референтное пространство _

371

других случаях объектом изображения становятся прецеденты реа-

лизации языка, то есть речь, художественные модели с таким ком-

понентом называются интертекстуальными, поэтому в этом случае

рассматриваемый компонент точнее было бы именовать текст. Ра-

зумеется, противоположные тенденции – включение языка / речи в

качестве объекта художественного моделирования – вполне могут

сосуществовать в пределах конкретных текстов.

Но первое (изо-

бражаемый язык) более свойственно литературе, называемой мо-

дернистской, а второе (изображаемая речь) – литературе постмо-

дернистской.

Как видно из предыдущих глав, изображение языка обнаружи-

вают не только различного рода металогии, окказиональные слова и

формы, нарушения сочетаемости, «восстанавливающие» внутрен-

нюю форму слова звуковые метафоры, но и обилие в речевой ткани

разного рода повторов, усиливающих когезию текста. Такого типа

изображение обеспечивается и разного рода экземплификациями.

Можно сказать, что модернистское преодоление материала (языка)

состоит в освобождении слова от узуальности.

В постмодернистской литературе наблюдается совершенно

противоположная тенденция: ослабевает свойственное модернизму

стремление к преодолению материала и, в целом, отчуждению от

речи (в том числе

и практической). В случаях, если компонентом

художественной модели становится речь, текст, принципиально ме-

няется источник приращения семантики слова. Гиперсемантичность

слова модернистского текста обусловлена внутритекстовыми подо-

биями, а в тексте постмодернистском – аллюзиями, внешнетексто-

выми связями. Если повторы усиливают конструкцию текста, то ал-

люзивность, в известной степени, способствует деконструкции тек-

ста.

И те

и другие тексты требует не просто пассивного потребите-

ля, но активного со-автора. Читатель, воспринимающий текст с изо-

бражаемым языком, отыскивает текстовые структуры. Аллюзив-

ность же, тревожащая ментальные пространства читателя, требует

иного рода соучастия; воспроизводимые фрагменты провоцируют

поиск источника цитаты, распознание голоса автора и требуют ус-

тановления функции цитаты, ее

связи с первичной функцией еди-

ницы.