Успенский М.В. Нэцке

Подождите немного. Документ загружается.

Цу. Школа Ямада — сравнительно молода: большая часть ее

нэцкэ датируется XIX столетием. Однако в провинции Исэ

нэцкэ создавались и в более раннее время. В городе Цу, на-

ходящемся неподалеку от Ямада, уже в середине — второй

половине XVIII века сформировалась своя школа резьбы

нэцкэ.

Старейшим мастером не только Цу, но и всей провинции

Исэ, является Танака Минко (1735—1816), имя которого

упоминается в «Сокэн кисё», что свидетельствует о его вы-

сокой профессиональной репутации.

В нэцкэ Минко, представляющих ранний период развития

школы Цу, есть много общих черт с произведениями того

же времени школы Нагоя.

Кита Тамэтака, основоположник школы Нагоя, и Танака

Минко были современниками. Оба признанных мастера ра-

ботали в близкой манере. Если сравнить нэцкэ того и дру-

гого, например, изображающие лежащих коз (и у Тамэтака

и у Минко это один из наиболее часто варьирующихся сю-

жетов), то выяснится, что все сказанное о почерке Тамэтака

справедливо и для работ Минко. Есть, впрочем, и некоторые

отличия. Минко уделяет больше внимания графической об-

работке поверхности, проще строит композицию, чаще при-

бегает к таким приемам, как инкрустация глаз металлом

пли прозрачным рогом. Круг сюжетов Минко гораздо шире.

В его работах изображаются не только звери, птицы и ры-

бы, но и сэннины, персонажи китайской истории (например,

Юй Жан), мифологии (Амэ-но Удзумэ), иногда даже быто-

вые сценки. Но это малозначительные отличия. Возможно,

в тот период, во второй половине XVIII века, стилистиче-

ская общность различных школ района Тюкё была еще более

явной, чем в последующее время.

В XVIII и начале XIX века стиль Танака Минко безраздель-

но господствовал в школах провинции Исэ. И прямые уче-

ники, и более отдаленные последователи тщательно сохра-

няли все особенности, присущие почерку патриарха школы.

Такие нэцкэ резчика конца XVIII века Кокэя, как «Коза» и

181

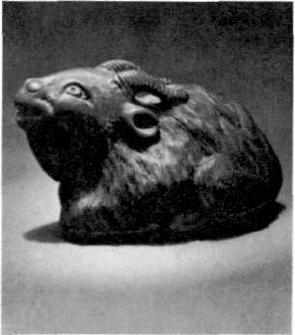

149. Танака Минко.

Коза. Дерево

«Барсук-оборотень», выглядят едва ли не прямыми повторе-

ниями работ Минко. То же относится и к произведениям

Томина (конец XVIII — начало XIX в.).

Однако в середине XIX века у последователей Минко появ-

ляются конкуренты: усиливается влияние школы Ямада в

лице резчиков, работавших в стиле семейства Масанао.

Таким образом, относительно школы Цу нам известны лишь

имена мастеров XVIII — начала XIX века, относительно

школы Ямада — имена резчиков XIX столетия. Однако со-

вершенно очевидно, что как в Ямада мастера должны были

существовать в XVIII веке, так и в Цу они не могли внезап-

но исчезнуть в XIX. История провинциальных школ на сего-

дняшний день изучена довольно слабо. Исследователи рас-

полагают лишь отрывочными сведениями о мастерских и об

отдельных резчиках. Во многих случаях отнесение мастера

к определенной школе делается сейчас на основании только

182

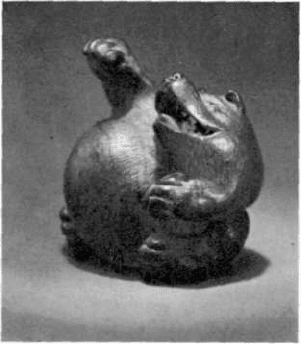

150. Кокэй.

Барсук-оборотень. Дерево

стилистического анализа. В таких условиях ошибки неиз-

бежны. Вполне вероятно, что некоторые резчики, которых

ныне относят к школе Цу, в действительности работали в

Ямада, и наоборот. И пока правильнее было бы рассматри-

вать обе школы как единый стиль Исэ.

Школа Исэ — одна из наиболее консервативных в истории

нэцкэ. Стиль Танака Минко, несколько измененный, модер-

низированный мастерами семейства Масанао, просущество-

вал в качестве основной линии развития этой школы на

протяжении всей ее истории. Тем не менее и эта школа не

могла остаться полностью не затронутой влиянием столич-

ных вкусов. Во второй половине XIX века в Исэ появляют-

ся мастера, в чьих работах заметно знакомство с эдоскими

нэцкэ. Это, например, Масакацу (1839—1899), сын Масанао I.

Такие его произведения, как «Монах со светильником», «Да-

осский святой Чжан Голао», «Поэтесса Оно-но Комати», бы-

183

151. Цикада на тыкве-горлянке.

Черный коралл

товые оценки, выходят за рамки традиционной тематики

школы Исэ, но согласуются с сюжетами, принятыми в сто-

личной школе. Эдоским вкусам отвечает и стремление Ма-

сакацу к повествовательности, усложненности композиции.

Это явление закономерное. Существование проэдоского на-

правления присуще почти всем провинциальным центрам

середины — второй половины XIX века.

Ивами. Школа Ивами едва ли не наиболее самобытная среди

провинциальных центров. Столичные вкусы практически со-

всем не затронули произведения ее резчиков. Создается впе-

чатление, что между Эдо, Осака и Нагоя, с одной стороны, и

Ивами — с другой, совершенно отсутствовали контакты, ока-

завшие существенное влияние на другие центры.

Действительно, географическое положение провинции Ивами

способствовало обособленному развитию ее культуры. Ива-

184

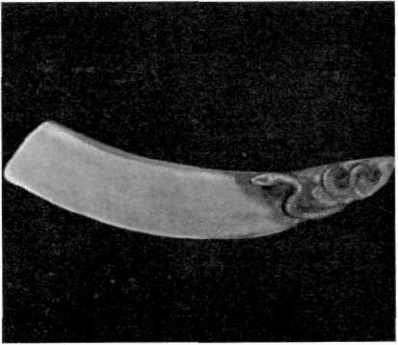

152. Томихару Сэйёдо (?)

Змея. Клык кабана

ми (ныне входит в префектуру Симанэ) находится в юго-

западной части Хонсю — главного острова Японии — на по-

бережье Японского моря, недалеко от Хиросимы. В Ивами,

отрезанной от столичного центра горами, реками и озерами,

отделенной более чем половиной острова, трудно было дер-

жаться в курсе культурной жизни Эдо. Во многом благодаря

этому и развился тот уникальный стиль резьбы, который в

литературе о нэцкэ называется стилем Ивами, или стилем

Ивао

107

Основателем школы Ивами был Томихару Сэйёдо (1723—

1811). Несмотря на всю самобытность его стиля, Томихару

был непосредственно связан со столичной школой, — в Эдо

он ездил учиться искусству резьбы

108

. Однако следы этого

обучения совсем не видны в его произведениях. Вероятно,

Томихару воспринял у столичных мастеров самую азбуку,

техническую часть искусства резьбы, а все остальное — круг

185

сюжетов, характер их трактовки, композиционное решение

и т. д. — было выработано им самим.

Томихару прожил долгую жизнь. Немало резчиков прошли

обучение в его мастерской. Его стиль получал все большее

распространение в Ивами. До настоящего времени не дошло

сведений о том, чтобы кто-нибудь, кроме Томихару, уезжал

из Ивами учиться. Вероятно, благодаря деятельности осно-

воположника школы, в этом уже не было необходимости.

Стиль школы Ивами родствен другим провинциальным шко-

лам. Так же, как в Нагоя и в Цу, резчики Ивами использо-

вали материалы, которые были доступны, которыми богат

юго-запад острова Хонсю: клык дикого кабана, китовый ус,

персиммон, окаменевшее дерево, рог буйвола, иногда сам-

шит. Чаще, чем в других школах, в Ивами резали нэцкэ из

умимацу — черного коралла. Встречается и слоновая кость,

но по сравнению с другими школами — редко.

Круг сюжетов Томихару и его школы также сугубо «про-

винциален» — флора и фауна Японии. Их трактовка отлича-

ется жизнеподобием и точностью в передаче деталей, что

было присуще и школам Центральной Японии. Но и среди

этих «родственных» школ Ивами по ряду признаков стоит

особняком.

Во-первых, трактовка животных, насекомых, растений в

нэцкэ мастеров Ивами отличается большой стилизованно-

стью, обобщенностью. Во-вторых, в работах Ивами появ-

ляется новый, уникальный для миниатюрной скульптуры

Японии, подход к передаче движения.

В нэцкэ Нагоя, Ямада, Цу изображения животных даются

изолированно, вне окружающей среды. Позы их могут быть

весьма динамичны, но это статичная динамика, динамика

застывшего движения. В нэцкэ Ивами — решение другое.

Мастера зачастую не используют всей поверхности блока

материала для создания изображения. Блок сохраняет свою

изначальную форму: клык вепря, например, только поли-

руется, но форма его сохраняется. Большую часть блока ос-

тавляют незаполненной и используют как фон для фигуры,

186

153. Томихару Сэйёдо.

Лягушка на листе таро. Дерево

причем воспринимается он как своеобразная «среда обита-

ния», в которой живут и движутся змеи, черепахи, ящерицы

и т. д. Ощущение движения или, точнее, передвижения во

многих нэцкэ Ивами достигается благодаря тому, что само

изображение помещается с краю блока.

Одним из лучших произведений школы Ивами является не-

подписанная нэцкэ, которую по ряду стилистических при-

знаков можно отнести к резцу самого Томихару или его до-

чери Бунсёдзё. Нэцкэ представляет собой отполированный

клык кабана

109

. В узкой его части помещено изображение

змеи. Чем ближе к середине, тем сильнее расплетаются ту-

гие кольца ее тела, и движение вперед становится явственно

ощутимым, «живым».

В подобном сочетании незаполненного пространства и фигу-

ры можно усмотреть определенные аналогии с живописью,

в первую очередь, монохромной. Трудно сказать, имело ли

место прямое влияние живописи на нэцкэ Ивами, однако

187

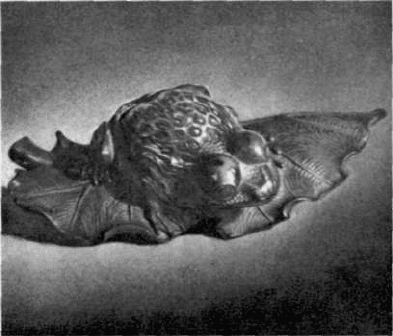

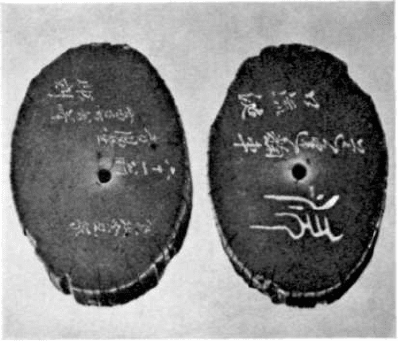

154. Томихару Сэйёдо.

Мандзю. Слоновая кость

ряд факторов может служить косвенным свидетельством в

пользу такого предположения. Прежде всего, это уникаль-

ное в истории нэцкэ размещение на поверхности скульптуры

длинных иероглифических надписей, выполненных скоро-

писью. Обычно надписи на нэцкэ сводились лишь к имени

резчика. Реже мастер сообщал о своем возрасте в момент

создания произведения. В нэцкэ Томихару, его дочери Бун-

сёдзё, резчика Гохо и других встречаются гораздо более про-

странные тексты. Вот пример одного из них: «Изображение

лягушки на листе таро. Выполнено Томихару, живущим на

востоке от озера Хако, в провинции Сэкисю (другое назва-

ние провинции Ивами. — М. У.), недалеко от горы, на кото-

рой располагается храм Дзюходзи. Начерно изображение

было вырезано в жилище отшельника Сэйгэн-ан в Какуси

той же провинции весною года Тигра эры Тэммэй [1782 г.]»

110

.

Порою связь с живописью и каллиграфией (в Японии эти

два искусства не разделялись; существует общий для их

188

обозначения термин — «сёга») выступает в нэцкэ Томихару

с еще большей очевидностью. Иногда каллиграфическая над-

пись является главным и единственным содержанием произ-

ведения. Так, одна из нэцкэ Томихару представляет собой

простой срез слоновьего бивня с отверстием посредине

111

.

С обеих сторон имеются надписи. На первой: «Я — старик

61 года, Сэйёдо Томихару, сам сочинил текст, скомпоновал

и вырезал эти каллиграфические строки в год Быка эры

Кансэй [1793 г.]». На другой стороне каллиграфическая над-

пись, подобная нередко встречающимся и в живописных и

каллиграфических свитках: «На дороге мне повстречалась

повозка с сакэ. И у меня потекли слюнки»

112

.

Вслед за Томихару и Бунсёдзё другие резчики школы Ива-

ми также стали включать в свои произведения не менее про-

странные надписи.

Известно, что Томихару был человеком образованным, что

он прошел обучение в буддийском монастыре и, как всякий

японский ученый, великолепно владел каллиграфией. В еще

большей степени это относится к Бунсёдзё, которая просла-

вилась не только как мастер резьбы нэцкэ, но и как поэтес-

са — сочинительница стихов-хайку, что имеет уже непосред-

ственное отношение к каллиграфии.

Возможно, подобное сочетание талантов и интересов осново-

положников школы проявилось сначала в их собственных

произведениях, а в дальнейшем, в силу преемственности, пе-

решло к их последователям и в конечном счете стало отли-

чительной чертой стиля Ивами в целом.

Завершая обзор развития искусства нэцкэ в различных об-

ластях Японии, нужно констатировать, что на протяжении

XIX века и в центральных, и в провинциальных школах по-

степенно усиливалось влияние стиля Эдо. На рубеже XX сто-

летия оно достигло своего апогея. В результате, в этот по-

следний период истории миниатюрной скульптуры во мно-

гих центрах резьбы местные особенности нэцкэ исчезают.

ГЛАВА VI

Миниатюрная скульптура

периода Мэйдзи.

1868—1912

Вторая половина XIX века — сложный период в истории

Японии. Революция Мэйдзи 1868 года ознаменовала переход

страны на путь капиталистического развития. Лозунгами

дня стали модернизация, упразднение старого феодального

уклада жизни. Существенным моментом в процессе модер-

низации Японии явилась ориентация на Европу едва ли не

во всех сферах жизни. Экономика, культура и даже быт пе-

рекраивались на европейский лад. Коснулось это и изобра-

зительного искусства. Лейтмотив эпохи — модернизация и

европеизация — ощущался здесь яснее, чем где-либо, но в то

же время ситуация в разных его областях была далеко не

однозначной.

Действительно, в эпоху Мэйдзи люди науки и искусства, до

этого лишенные прямых и полноценных контактов с евро-

пейской культурой, вдруг оказались лицом к лицу с колос-

сальным потоком информации о Западе. Изучение западной

культуры теперь не только не запрещалось, как в период

Токугава, но даже поощрялось правительством. Увлечение

европейской культурой, и, в частности, искусством, казалось

бы, на время поглотило японцев полностью, не оставив ме-

ста для развития национальных художественных традиций.

Внезапность появления произведений, выполненных в евро-

пейском стиле, и их сравнительная многочисленность дают

некоторые основания для того, чтобы эпоху Мэйдзи в исто-

рии японского искусства считать временем безоговорочного

190