Тоискин В.С., Петренко В.И., Бибарсов М.Р., Мишин Д.Ю. Системы радиосвязи

Подождите немного. Документ загружается.

101

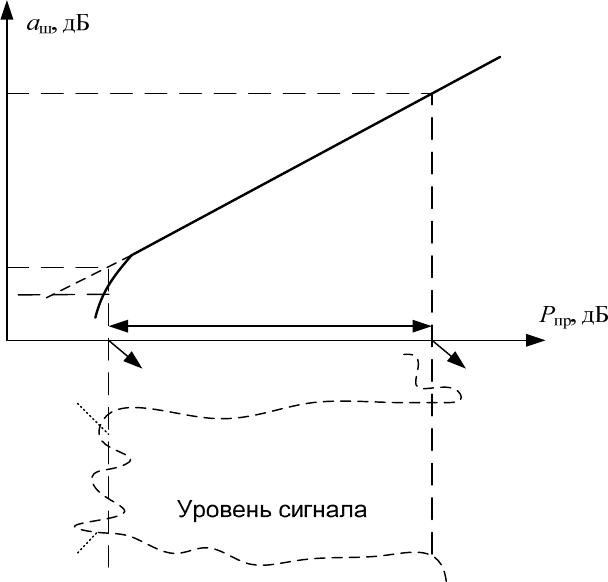

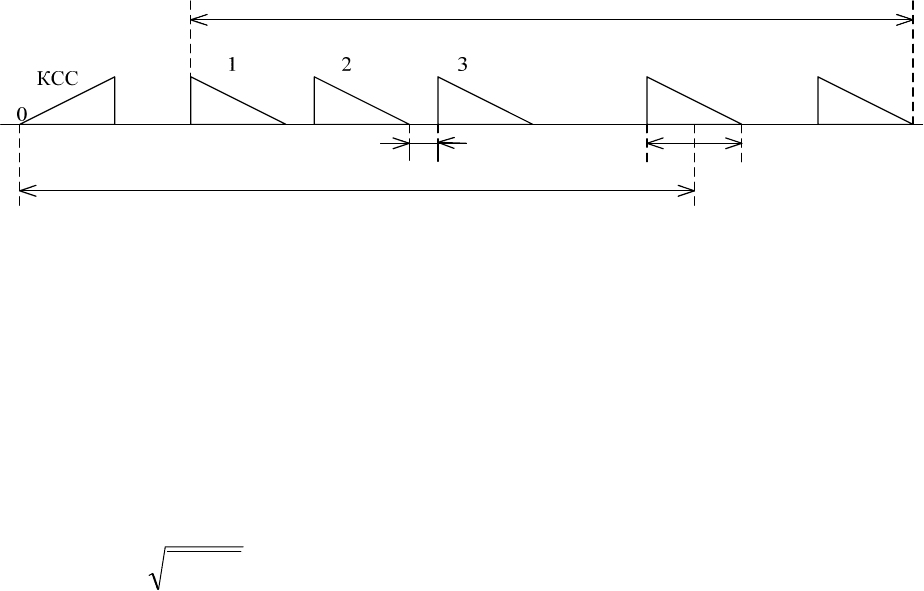

Очевидно, в интервалы времени Δt

1

... Δt

к

на данном интервале РРЛ

а

ш

< а

ш пор

, то есть качество связи в течение этих отрезков времени хуже тре-

буемого. Эти отрезки времени в сумме определяют потерю надежности связи

Т

1

%.

,%зТ

qW

=

Δ

пр пор

Р

50%пр

Р

к

t

Δ

1

t

Δ

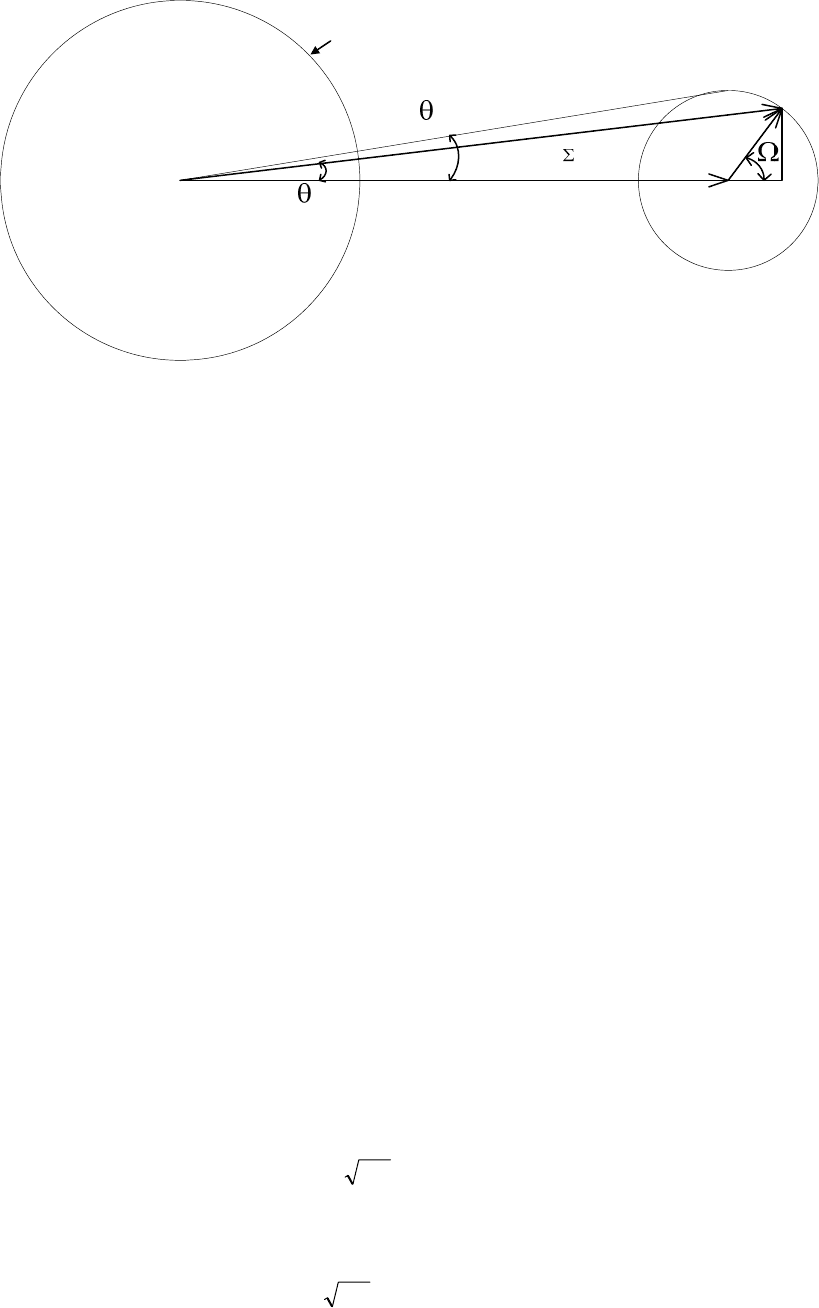

Рисунок 4.7 - Определение процента времени быстрых замираний

Для одного интервала, как следует из рис.4.7.

Т

1

% = (ΣΔt

k

/T)·100%,

(4.7)

где

T - обычно полагают равным суткам.

Для линии из

М интервалов T% = Т

1

%·М.

4.2 Радиорелейные линии с ЧРК-ЧМ

4.2.1 Использование уплотнения в радиорелейных линиях связи

Наиболее распространенным способом повышения эффективности

использования линий связи является их

уплотнение. Уплотнение позволяет

снизить стоимость одного канала, что особенно ощутимо при передаче со-

общений на очень большие расстояния. Возникнув и получив первоначально

развитие и широкое применение в системах проводной связи, принципы и

методы уплотнения были распространены на системы радиосвязи (СРС).

Совокупность технических средств, обеспечивающих одновременную

передачу

N сигналов по одной физической цепи (по одному стволу), называ-

ется

N -канальной (многоканальной) системой передачи.

102

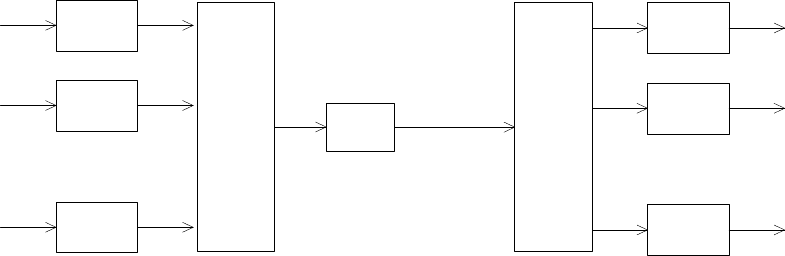

Упрощенная структурная схема многоканальной системы передачи

приведена на рис. 4.8.

M

1

M

2

M

N

...

C

1

(t)

C

2

(t)

C

N

(t)

u

1

(t)

u

2

(t)

u

N

(t)

УО

u(t)

KC

ДМ

1

ДМ

2

ДМ

N

C

/

N

(t)

u

/

1

(t)

u

/

2

(t)

u

/

N

(t)

РУ

C

/

2

(t)

C

/

1

(t)

u

/

(t)

Рисунок 4.8 - Упрощенная структурная схема многоканальной системы передачи

На передающей стороне исходные индивидуальные сигналы

C

1

(t)…C

N

(t), которые должны передаваться по типовым каналам, преобразу-

ются устройствами модуляторами М

1

…М

N

в канальные сигналы u

1

(t)…u

N

(t).

В устройстве объединения (УО) канальные сигналы объединяются по како-

му-либо

признаку, образуя групповой сигнал u(t). На приемной стороне с по-

мощью разделяющего устройства (РУ) осуществляется выделение канальных

сигналов из группового сигнала, которые преобразуются устройствами- де-

модуляторами ДМ

1

…ДМ

N

в индивидуальные сигналы C

/

1

(t)… C

/

N

(t).

Очевидно, что способ уплотнения определяет и способ разделения

сигналов. В настоящее время известны и широко используются системы

час-

тотного

, временного и кодового уплотнения каналов.

При ЧРК за каждым каналом в линии передачи закрепляется опреде-

ленный спектр частот. При этом в РРЛ с ЧРК обычно используют аппаратуру

объединения и разделения каналов, применяемую в проводных системах. Это

обеспечивает простоту и других систем и отражает общую тенденцию к уни-

фикации оборудования на сетях связи.

С

точки зрения информационно-технических показателей важным яв-

ляется тот факт, что в радиорелейных системах радиосвязи осуществляется

две ступени модуляции сигнала: модуляция индивидуальных сигналов для

получения группового сигнала (первая ступень модуляции) и модуляция

группового сигнала для его излучения с помощью радиоволн (вторая ступень

модуляции). В большинстве существующих РРЛ с ЧРК в качестве

первой

ступени модуляции используется однополосная модуляция, а для передачи

сигналов многоканальной телефонии в линию связи - частотная модуляция.

4.2.2 Обобщенная структура РРСт с ЧРК-ЧМ

Рассмотрим структуру РРЛ с ЧРК-ЧМ, ее достоинства и недостатки,

разберемся с характеристиками сигналов, посредством которых реализуется

указанный режим, а также с основными помехами, которые возникают при

этом.

103

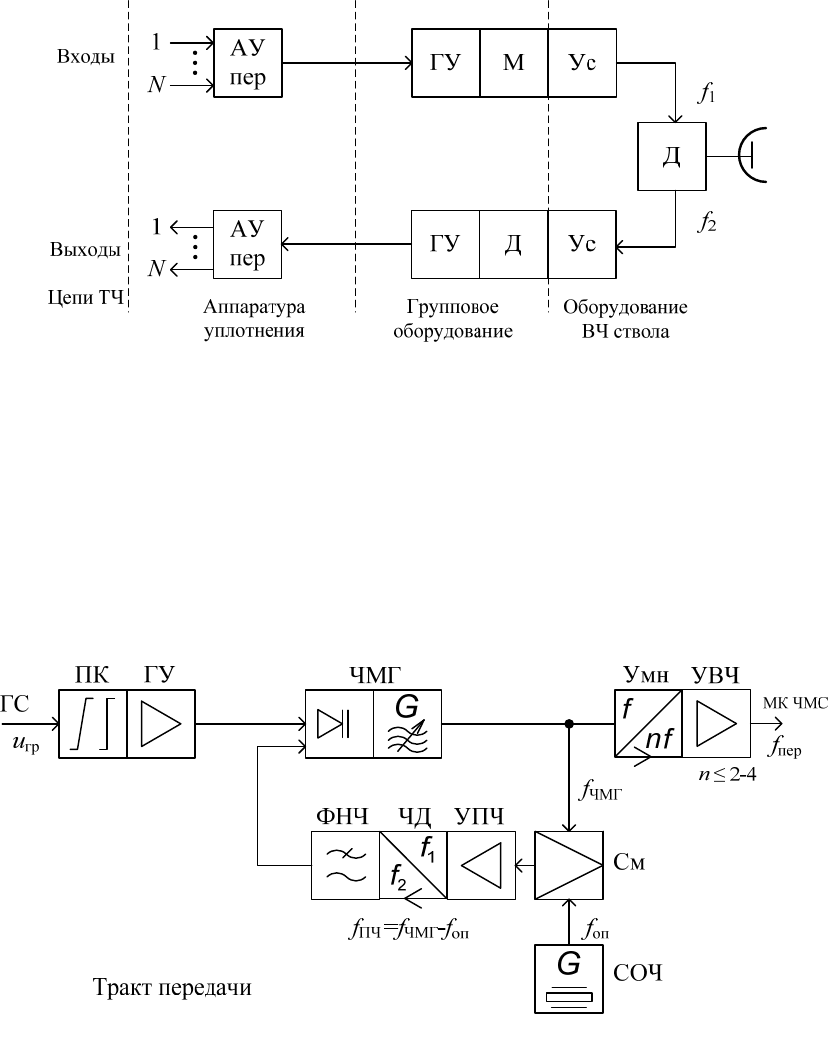

Обобщенная структурная схема РРС с ЧРК-ЧМ имеет вид, представ-

ленный на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 - Обобщенная структурная схема РРСт с ЧРК-ЧМ

Аппаратура уплотнения (АУ) построена по принципу частотного раз-

деления каналов (ЧРК), широко применяемому для уплотнения кабельных

линий связи. Перенос спектра для образования группового сигнала осущест-

вляют методом однополосной модуляции.

3-х канальная группа занимает спектр частот 12,3...23,4 кГц.

Аппаратура группового тракта и ВЧ ствола строится по принципу

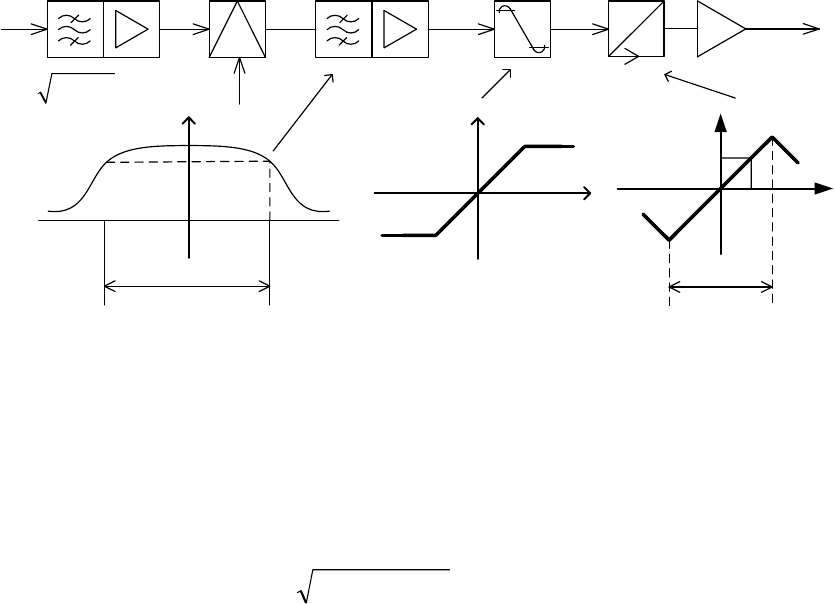

представленному на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 - Аппаратура группового тракта и ВЧ ствола

В малоканальных станциях с ЧРК-ЧМ, работающих в основном в мет-

ровом диапазоне волн, ЧМ сигнал формируется непосредственно на радио-

частоте в ЧМГ, на стабилизированном кварце (рис.4.10).

Колебания усиливаются в УВЧ, на выходе которого формируется мно-

гоканальный ЧМ сигнал. Модуляция колебания осуществляется с помощью

варикапа, включенного в колебательный контур ЧМГ, предварительно

прой-

дя групповой усилитель (ГУ) и предыскажающий контур (ПК), предназна-

ченный для выравнивания качества канала по шумам.

104

Для обеспечения высокой стабильности ЧМГ, его частота стабилизи-

руется по колебанию синтезатора опорных частот (СОЧ).

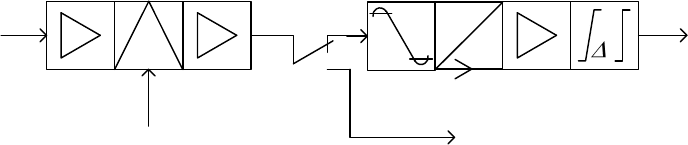

При приеме сигналов обычно используется двукратное преобразова-

ние частоты (рис.4.11).

f

f

1

2

t

u

гр

f

ПЧ

f

ПЧ

МК ЧМС

УВЧ СМ

f

г

УПЧ Огр ЧД ГУ ВК

f

пер

Тракт приема

Линейный тракт Групповой тракт

Рисунок 4.11 – Линейный и групповой тракт

4.2.3 Достоинства и недостатки РРЛ с ЧРК-ЧМ

Достоинства РРЛ с ЧРК-ЧМ:

возможность сопряжения с проводными линиями многоканальной

электросвязи по групповому тракту и по трактам широкополосных каналов

(ШП);

возможность применения метода внешнего уплотнения, т.е. существу-

ет возможность размещения РРС на значительном удалении от узла связи

(УС);

отсутствие необходимости применения системы синхронизации;

универсальность групповых и радиотрактов, т.е. их можно использо-

вать

для передачи высокоскоростных потоков бинарной информации, ТВ

сигналов и т.п.;

высокая эффективность использования частотной полосы, высокая

помехоустойчивость.

Недостатки РРЛ с ЧРК-ЧМ:

громоздкость аппаратуры уплотнения при числе каналов 10 и более;

невозможность выделения любых номеров каналов ТЧ без демодуля-

ции до ТЧ всех или части каналов, необходимость выделения каналов только

группами (тройками, шестерками и т.д.);

необходимость обслуживания отдельных аппаратных уплотнения

своими экипажами;

относительная дороговизна;

повышенные требования к линейности АХ групповых усилителей,

модуляционной и

демодуляционной характеристикам модуляторов и демо-

дуляторов; степени согласования АФУ с антеннами, РПУ и РПрУ; ФЧХ УВЧ

и УПЧ; качеству характеристик амплитудных ограничителей приемных уст-

ройств.

105

4.2.4 Характеристики группового ЧМ сигнала

Многоканальный (групповой) сигнал имеет сложную структуру, кото-

рая зависит от общего количества каналов, числа работающих в данный мо-

мент (активных) каналов, затуханий абонентских линий, индивидуальных

особенностей абонентов, качества их микрофонов.

Кроме того, часть каналов ТЧ используется не для передачи речевых

сигналов, а для вторичного уплотнения (тональный

телеграф), передачи би-

нарной информации и т.п.; периодически по каналам отсылаются сигналы

вызова. Поэтому величина средней и пиковой мощности группового сигнала

и его пик - фактора значительно зависит от числа каналов и непостоянна во

времени, что во многом определяет качество функционирования группового

тракта РРЛ.

Для обеспечения расчета аппаратуры РРЛ применяют понятие

мате-

матической модели группового сигнала, на которую и ориентируются в рас-

четах системы. Модель отражает некоторое усредненное и частично упро-

щенное представление реального группового сигнала применительно к т.н.

часу наибольшей нагрузки (ЧНН).

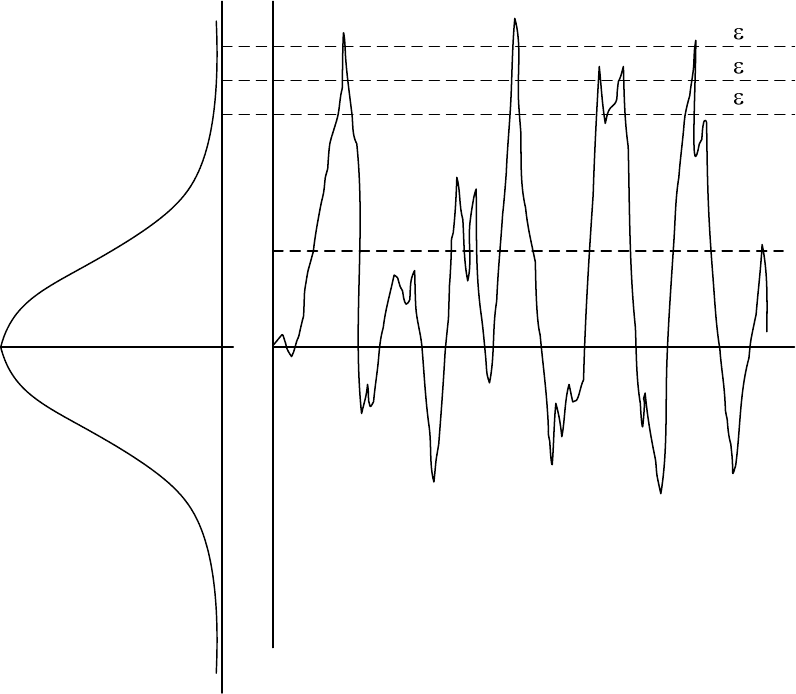

В частотной области групповой сигнал имеет вид (см. рис. 4.12):

1

F

Δ

k

FΔ

2

F

k

N

F

Δ

k

FΔ

Рисунок 4.12 – Вид группового сигнала в частотной области

ΔF - ширина полосы частот группового сигнала;

F

1

, F

2

- нижняя и верхняя граничные частоты;

N - число каналов;

ΔF

k

-полоса эффективно передаваемых частот канала (3,1кГц);

F

k

- средняя частота k-го канала;

Δ - защитные полосы частот между каналами (900 Гц).

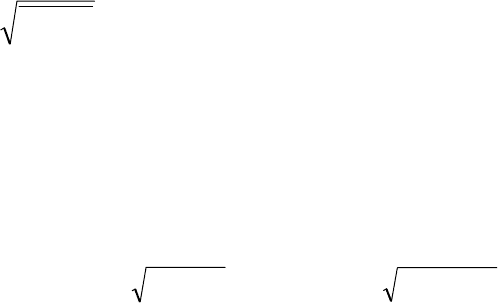

Во временной области сигнал имеет вид (см. рис. 4.13)

При это он характеризуется следующими основными параметрами:

U

эф

= ut

rp

2

()- эффективное напряжение;

U

пик ε

- пиковое напряжение - постоянное значение напряжения, кото-

рое превосходится

u

гр

(t) с заданной вероятностью ε, т.е. практически в задан-

ном проценте времени ε%;

ν

ε

=20 lg(U

пик ε

/ U

эф

), дБ - пик фактор.

106

0

эфф

u

гр

u

1

ω( )

гр

u

гр

u

0пик

U

0,01пик

U

0,1пик

U

t

=0,01

=0,1

=0

Рисунок 4.13 - Вид группового сигнала во временной области

Кроме того используются производные параметры:

P

ср

= U

2

эф

/R - средняя мощность группового сигнала на нагрузке R;

p

ср

= 10 lg (P

ср

/1мВт), дБм - уровень средней мощности группового

сигнала;

P

пик ε

= U

2

пик

ε

/R - пиковая мощность группового сигнала;

p

пик ε

= 10 lg(P

пик ε

/1мВт), дБм - уровень пиковой мощности.

Анализ величины

Р

ср

показывает, что она непостоянна во времени.

Это объясняется тем, что не все абоненты работают одновременно. Даже в

час наибольшей нагрузки каждый канал, как показывает статистика, занят не

более 70% времени (из-за пауз между словами). Поэтому вводится понятие

коэффициента активности

K

а

, который определяется выражением K

а

=n

a

/N,

где

n

a

- число активных абонентов.

Для учета сложного характера зависимости

Р

ср

от вида сигнала КТЧ,

его структуры, числа КТЧ -

N, при практических расчетах вводится понятие

усредненного значения средней мощности, приходящейся на один канал -

Р(1), мВт и соответственно, уровня этой мощности р

ср1

. Величина р

ср1

вво-

дится исходя из следующих соображений.

Пусть средняя мощность одного телефонного сообщения равна

Р(1),

мВт, тогда средняя мощность группового сигнала

Р

ср

=P(1)·n

a

, а уровень сред-

ней мощности

107

р

ср

= р(1)+10 lg n

a

=р(1)+10 lg k

a

+10 lg N.

Сигналы вторичного уплотнения каналов тональной частоты, остатки

токов поднесущих увеличивают

р

ср

на некоторую величину х, т.е.

р

ср

=р(1) + 10 lg k

a

+10 lg N+x.

Обозначим

р(1) + 10 lg k

a

+ x = р

ср1

.

Тогда

р

ср

= р

ср1

+ 10 lg N или Р

ср

= Р

ср1

N

k

.

Многочисленные измерения показывают, что величина

Р

ср1

зависит от

числа каналов и определяется формулой, рекомендованной МСЭ-Т.

р

ср1

=−1−6 lg N

k

, дБм0.

Тогда

р

ср

= −1+4 lg N

k

, дБм0 (норма) (дБм0 децибел по мощности с ну-

левым относительным уровнем, 0-й уровень – мощность гармонического

сигнала измерительного уровня 800 Гц, 1мВт).

Для точки с измерительным уровнем

Р

k

Р

ср

=10

0,1 (Рср+Рк)

, дБм.

Таким образом, введение упрощенной математической модели груп-

пового сигнала с учетом статистических данных позволило обосновать про-

стые формулы для расчета средней мощности и уровня средней мощности

группового сигнала.

Уровень пиковой мощности в этом случае может быть рассчитан по

формуле

р

пик ε

=р

ср

+ν

ε

.

Вторым важным моментом является определение параметров много-

канального ЧМ радиосигнала. К ним относятся:

f

0

- частота несущего колебания;

Р

пер

- мощность ЧМ колебания передатчика;

Δf

k

- девиация частоты передатчика “на канал”;

Δf

эфф

- эффективная девиация частоты передатчика при ЧМ группо-

вым сигналом;

Δf

пик ε

- пиковая девиация частоты передатчика;

m

fk

- индекс частотной модуляции на канал;

m

fэфф

- индекс ЧМ эффективный при модуляции групповым сигналом;

m

f пик

- индекс ЧМ пиковый;

Δf

с

- ширина полосы частот многоканального ЧМ радиосигнала.

Девиация частоты на канал

Δf

k

есть такая девиация частоты РПУ, ко-

торая имеет место при передаче измерительного синусоидального сигнала по

данному

k-му каналу при условии, что по остальным каналам не передается

никаких сигналов. Измерительный сигнал частоты 800 Гц должен быть под-

ключен ко входу данного канала с номинальным входным уровнем

р

*

вх

, при

этом эффективное значение девиации частоты на канал:

Δf

k эф

=0,707 · Δf

kм

, Δf

k Р-409

= 35 кГц,

где

Δf

kм

– амплитудное значение девиации частоты на канал.

108

Индекс частотной модуляции на канал m

fk

определяется выражением

m

fk

= Δf

k

/F

k

,

где

F

k

- средняя частота k-го сигнала в спектре группового сигнала (под

Δf

k

обычно понимают Δf

k эф

).

Эффективная девиация частоты РПУ при ЧМ групповым сигналом -

Δf

эфф

- девиация частоты при эффективном значении напряжения группового

сигнала

U

эф

= ut

rp

2

().

Пиковая девиация частоты

Δf

пик ε

- девиация частоты, которая возни-

кает в частотном модуляторе передатчика при подаче на его вход пиковых

значений группового сигнала

U

пик ε

.

На практике пиковое

Δf

пик ε

и эффективное Δf

эфф

значения девиации

частоты при модуляции групповым сигналом, удобно выражать через вели-

чину девиации частоты на канал

Δf

k

, которые имеют вид

Δf

эфф

= Δf

k

· PP

cp k

/ , Δf

пик ε

= Δf

k

·

kпик

PP /

ε

.

Обычно полагают

Р

к

= 1 мВт. Нормированные значения девиации час-

тоты на канал определяются техническими условиями или рекомендациями

МСЭ-Т. Так для

12<

N<24,

Δf

k

=35кГц,

N= 60...120,

Δf

k

=50, 100, 200 кГц.

4.2.5 Помехи в РРЛ с ЧРК-ЧМ

В каналах имеют место помехи в основном трех типов: тепловые шу-

мы

Р

шт

, шумы нелинейных переходов Р

ш нп

и аппаратурные шумы Р

ш ап

. Все

типы шумов возникают внутри аппаратуры, имеют характер невнятных шу-

мов, аддитивны, суммируются по мощности, накапливаются по линии с уве-

личением числа интервалов.

Тепловые шумы. Появляются в каналах вследствие искажений ЧМ ра-

диосигнала собственными тепловыми шумами РПрУ. Характерная особен-

ность составляющей

Р

шт

- ее зависимость от мощности радиосигнала на вхо-

де РПрУ, т.е. от величины

Р

пр

.

Величина Р

шт

в сравнительно малоканальных РРЛ, к которым принад-

лежат военные РРЛ, составляет в среднем 50-60%, а в моменты замираний

сигналов достигает 90% и более.

Шумы нелинейных переходов. Возникают вследствие неидеальности

электрических характеристик элементов радиотракта при прохождении через

них многоканального сигнала. Неидеальность характеристик приводит к по-

явлению так называемых продуктов нелинейности, вызывающих искажения

сигналов и проявляющихся в виде невнятных шумов. Составляющая

Р

ш нп

при уровнях радиосигнала, не превышающих нормальные, не зависит от ве-

личины

Р

пр

и, как правило, существенно меньше составляющей Р

шт

.

109

Аппаратурные шумы. Складываются из индукционных наводок, не-

идеальной фильтрации продуктов преобразования сигналов и питающих на-

пряжений и т.п. Обычно в правильно спроектированной аппаратуре их вели-

чина гораздо меньше мощности тепловых шумов и шумов нелинейных пере-

ходов.

Таким образом, основное влияние оказывают тепловые шумы.

Поэтому рассмотрим вопрос определения мощности тепловых шумов

на

выходе приемника.

На практике нас интересует величина мощности

Р

шт

теплового шума,

вносимого в некоторый

k-й канал каждым интервалом, т.е. каждым радио-

приемным устройством линии. Найдем эту величину для следующей струк-

туры РПрУ (рис.4.14).

к АУ

гет

f

швх

g

n ТR=

пр

Р

c

u

0

ff

±Δ

/

max

UU

1,0

пч

f

f

Δ

0,7

вых

u

вх

u

f

u

f

Δ

f

f

Δ

k

f

Δ

k

u

См

f

f

1

2

Огр

УПЧ

УВЧ ГУ

ЧД

Рисунок 4.14 – Структура и параметры типового РПрУ с ЧРК-ЧМ

Полагаем, что спектральная плотность компонент теплового шума на

входе РПрУ в полосе частот

Δf, равной полосе пропускания на ПЧ, равно-

мерна и составляет

вхш

RTkng ⋅⋅⋅=

,

(4.8)

где

n

ш

- коэффициент шума приемника;

kТ=4,1 ·10

-21

Вт/Гц; (k – постоянная Больцмана 1,38·10

-23

Дж/град,

Т=300

о

К – температура входных цепей, приведенная ко входу приемника);

R

вх

- входное сопротивление приемника.

В этом случае мощность тепловых шумов

Р

ш вх

≈ n

ш

·k·T· Δf, Вт.

(4.9)

Крутизна ЧД в пределах рабочего линейного участка может быть за-

писана в виде

S

ЧД

=du/df≈u

k

/Δf

k

.

(4.10)

110

Векторная диаграмма смеси сигнала и шума на входе приемника пред-

ставлена на рис. 4.15.

o

B

A

C

U

c

U

U

ш

i

t

i

(t)

max

U

пор

Рисунок 4.15 - Векторная диаграмма смеси сигнала и шума на входе приемника

Т.к. на входе ЧД стоит амплитудный ограничитель, то паразитная АМ

из-за u

шi

исключается, а влияние шума проявляется в изменении фазы u

Σ i

на

величину

θ

i

(t) (ЧД будет реагировать на θ

i

(t).

Из рис 4.14 непосредственно следует, что

θ

i

(t)=arctg(BC/(OA+AC))=arctg(U

шi

sinΩt/(U

c

+U

шi

cosΩt),

(4.11)

Ω=2πF, где F -отклонение мгновенной частоты шума от центральной

частоты.

Т.к.

U

c

>>U

шi

, то можно записать

θ

i

(t)≈ (U

шi

/ U

c

)· sinΩt.

(4.12)

Изменение фазы

θ

i

(t) приводит к появлению паразитной частотной

модуляции

Δω

ι

=d/dt θ

i

(t)= (U

шi

/ U

c

)· Ω·cosΩt.

(4.13)

Тогда максимальное отклонение частоты из-за шума

Δω

ι

= (U

шi

/ U

c

)· Ω или Δf= (U

шi

/ U

c

)·F.

(4.14)

На выходе ЧД из-за паразитной ЧМ возникает напряжение шума

u

штi

= S

чд

(U

шi

/ U

c

)·F.

(4.15)

Очевидно, мгновенное значение напряжения шума на входе РПрУ,

будет определяться соотношением

dU

шi

=g dF ,

(4.16)

где

g определяется из (4.8).

Тогда (4.15) приводится к виду

u

штi

= S

чд

g dF /U

c

· F.

(4.17)