Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

Педагогическая мысль и образование 529

Философские и социальные основы классической педагогики 529

Философские предпосылки формирования традиционного образования 529

Конфуцианские представления о воспитании и природе человека 529

Идеал личности и цели обучения в трактовках философов и педагогов 534

Социальные функции образования 536

Традиционные образовательные институты 537

Государственные классические учебные заведения 537

Традиции профессионального обучения 542

Частные учебные заведения 545

Система государственных экзаменов кэ

цзюй

547

Специфика традиционного педагогического процесса 549

Содержание классического образования и учебные программы 549

Педагогическая дидактика и традиционная концепция знания 553

Место и роль учителя 558

Педагогика нового и новейшего времени 560

Педагогическая доктрина на раннем этапе модернизации 560

«Новодемократическое образование» как попытка создания национальной

марксистской педагогики 564

«Социалистическая система образования с китайской спецификой» в усло-

виях глобализации (1980-1990-е гг.) 568

Идеал личности информационного общества 570

Экономическая мысль 576

Традиционные учения с древности до начала XX в. 576

Зарождение в период Чунь-цю 576

Становление в период Чжань-го 577

Развитие при первых централизованных империях Цинь и Хань 578

Экономические планы при Шести династиях (Лю-чао) 580

Учения об упорядочении экономики в эпоху Сун 581

Экономическая теория и практика эпох Юань и Мин 583

Проекты регулирования хозяйственной жизни в первую половину эпохи

Цин 584

Новые идеи второй половины Цин и республиканского периода 586

Становление науки в первой половине XX в. 589

Предыстория 589

Заимствование зарубежных теорий, начало преподавания и исследования

экономической науки 590

Изучение экономики Китая, распространение идей государственного регу-

лирования и протекционизма 594

Формирование новых подходов к роли государства в экономике 597

Политэкономия КНР второй половины XX в. 601

Период новодемократических преобразований и начала планового социали-

стического строительства 601

Период «большого скачка», «народных коммун» и «культурной револю-

ции» 602

Начало возрождения экономической науки с конца 1970-х гг. 603

Переосмысление идей социализма на основе принципа «практика — крите-

рий истины» 604

Основные «прорывы» в экономической теории социализма за годы рыноч-

ных реформ 605

Разработка концепций «начальной стадии социализма» и «социализма с ки-

тайской спецификой» 607

Дискуссии в КНР на рубеже XX-XXI вв. 611

Введение 611

Освоение нового институционализма 613

Осмысление пути к рынку 613

Споры о соотношении экономической науки и морали 614

Дискуссия о направлении развития экономической науки 616

Проблемы имущественной дифференциации и защиты прав собственно-

сти 617

Дискуссия о переосмыслении реформ 618

Военная мысль 621

Военная практика и предпосылки военной теории в древности 621

Военное дело в эпоху Шан-Инь 621

Война и ритуал в период Западной Чжоу 623

Развитие военной практики в период Чунь-цю 625

Война и военное дело в период Чжань-го 627

Изменения представлений о войне 629

Эпоха Шан-Инь: война как способ служения предкам 629

Эпоха Западной Чжоу: зарождение этической мотивации военного дела 630

Период Чунь-цю: идея войны как пути накопления духовно-нравственной

силы дэ [1] 631

Период Чжань-го: освобождение от влияния культа предков и возникнове-

ние военных теорий 632

Стратегическое знание 633

Война в классических учениях 633

Военный канон: язык и реальность 635

Стратегия как знание метаморфоз 636

Идеал целостности в военной стратегии 638

Стратегический принцип динамики «пустоты» и «наполненности» 639

Полководец: единство силы и морали 641

Армия в эпоху империи 644

Изучение в России китайских наук, языков и образования 653

Российская китаистика 653

Естествознание и математика 655

Методология науки и философии 662

Общественные науки и языки в исследованиях Российской духовной миссии 668

Языкознание 674

Образование 675

Экономическая наука 677

Словарный

раздел

686

Ба

гуа

чжан

АйЬШ 682

БиШэн^Я"

685

Бянь Цяо ЩЩ

685

«Вай тай

ми яо»

ВанЛиЗ^

686

ВанПо£^

689

Ван Сяо-тун

ЗЕ^Ж 689

ВанЦзиЗНй

690

Ван Шу-хэ

£ШИ 690

«Вэй Ляо-цзы»

ШШ^ 691

«Гань

Ши син

цзин»

694

Го сюэ

ЩЩ 695

Го Шоу-цзин

Щ^Щ 699

Гуань

Юй ЩЩ 700

Дун Фу-жэн

ШШй 701

Жуань Юань

§ЛТС

702

Жэнь Цзи-юй

ЦШШ 703

И-син—

гт 705

«Као гун цзи»

ЩЛШ 706

Комментарии

Ш± 713

Кэ цзюй

ЩЩ 715

Ли Бин

717

«Ли Вэй-гун вэнь дуй»

^ШЙдГчШ 717

ЛиГао^Ц

719

ЛиЕ^&

720

ЛиИ-нинЩЩр

721

«Ли цзи» М1Й

722

Ли Цзин

724

Ли Цзин-вэнь

725

Ли Чунь-фэн

ЩШШ 727

Ли Ши-чжэнь

ФЩ~& 727

ЛосяХун^ТШ

729

«Лэй-гун

яо

дуй»

Щ^ЩЩ 729

Лю Го-гуан

Ц[](Щ7т1

729

ЛюйШу-сян

ЁШШ 730

ЛюСиньЩ^

734

«Лю тао» /Ч|и

737

ЛюХуйЩЦ

741

ЛюХунШЙ

743

Лю Цзи

ШШ 743

ЛюЧжоЩ^

744

Ма Инь-чу

ЩШШ 744

МаХун

Щ,Щ 747

Ма Цзюнь

Ц£9 748

Миссионерские школы

Ш'ЙЩ^Ш.

749

«Мо цзин»

[1] ЗЩ 750

«Му-тянь-цзы чжуань»

Щ^-^-Щ-

767

Мэн

Си 767

«Нань цзин»

ЩЩ. 776

Нидэм

ШЪШ 777

«Нун шу»

ЛИ 788

Нюйдань^Д-

789

ПэйСюЩЗ?

791

Риччи Маттео

ЩЩШ 792

Сан Хун-ян

ИЗД^ 795

«Сань люэ»

Нй§ 800

Сань

у #{2 803

«Сань

цзы

цзин»

825

Сань юань,

эр ши ба сю Н±Ж—+ЛШ

828

Си сюэ

832

«Суань фа тун цзун»

Ш£Шк

834

«Суань цзин

ши

шу»

ЖШгЬШ 834

«Суань

шу

шу»

ШШШ 836

Сун Ин-син

тЙШИ. 837

Сун Тай-цзу

т^±Ш. 838

СунЦы5^

839

«Сунь Бинь

бин фа» ШШШЗк 841

Сунь Бу-эр

843

Сунь Е-фан

Щ}^ 846

Сунь Сы-мяо

ШШШ 846

«Сунь-цзы суань цзин»

Щг^ШШ. 848

Сунь Шан-цин

849

Су Сун

ШШ 850

«Сыма фа»

853

Сюй Гуан-ци

ШШ 855

Сюй Ся-кэ

ШШ^г 857

Сюй Тэ-ли

Ш#л£

857

СюйЮэЩК

858

Сюэ Му-цяо

ШШШ 859

«Сяхоу

Ян

суань цзин»

ЖШШШШ 860

«Тай-бо инь цзин»

^СЙШИ 861

Тай сюэ

862

Тан Тай-цзун

863

Тао Син-чжи Щ^ткп

864

Тао Хун-цзин

РЮЗДЛ 866

«Тун жэнь

юй сюэ

чжэнь цзю

ту

цзин»

МХШШШШ

867

«У

бэй

чжи»

ЙШл> 867

«У

цао

суань цзин» ИЩШШ

870

У Цзин-лянь

^ШШ 870

«У цзин цзун

яо» 5£|МЩ|? 872

«У цзин

ци шу» 3£Ц-Ь|| 872

«У-цзы» Щг?-

873

ФаньЛи|Й||

875

Фигуровский (Иннокентий)

Ш

876

Фэй Сяо-тун

Ш^Ш 877

Хань Синь Ijsiflf

880

ХаньЮйЦЙ

881

«Хуан-ди

нэй

цзин»

тЦ'ф'ЙЦ 884

Хуанфу

Ми ЛШИ 887

Хуан Янь-пэй

888

ХуаТоЩЁ

889

«Ху цянь цзин»

890

Хэ Чэн-тянь föjTp:^;

891

Цай Юань-пэй ШтсЩ

892

Цао Цао

#Ш 893

Цзин

Фан 894

«Цзи

сяо

синь шу»

!23&$filr 904

Цзу Чун-чжи iiitfö

906

Цзы [3]

З

1

908

Цзэн Го-фань

Ц'ЦЩ 910

«Цзэн

Ху

чжи

бин юй лу» ^Ш^пШтШ

913

«Цзю чжан суань

шу» flj^ß.$l 913

Цзя Дань

ШШ 916

Цзян И-вэй

Ш—¥ 917

Цзян тай-гун

918

ЦзяСяньЯЖ

919

Цинь Цзю-шао

iHAIfS 920

Цинь Цзя-и ^icj^

923

Ци Цзи-гуан

924

Цю Чан-чунь

№Л# 925

«Цянь

цзы

вэнь»

^^-ЗС 928

Чао Юань-фан

Щ,Ж^ 930

Чжан

Хэн ШШ 930

Чжан Цзы-синь

Щг^Ш 932

«Чжан Цю-цзянь суань цзин»

Ш

933

Чжан Цянь

ЩЩ 934

Чжан Чжун-цзин

ЗЖФзЦ 937

«Чжоу

би

суань цзин»

Щ^ШШ. 939

Чжугэ

Лян |#||^ 941

Чжу Дэ-си

943

Чжу Сы-бэнь

т^®^ 946

Чжу Цзай-юй

^.ЩЩ 947

Чжу Ши-цзе ЗкИШ

949

ЧжэнХэЩ^Р

950

Чжэн Чэн-гун

953

Чжэнь Луань

955

«Чжэнь цзю

да

чэн» $т з&^ЙС

956

Чуньюй

И

У^^Рй;

957

Чэнь Хэ-цинь

ШШЩ 957

«Шуи цзин»

тК,|М 958

Шу юань

|Ш 959

ШэньКоЩ^

960

«Шэнь-нун бэнь

цао

цзин»

ЩШ^ЖШ

964

Эстетическое воспитание

Ш^Й

965

Юй Гуан-юань "Т^дИ

966

ЮйДа-юй^

967

«Юнь линь

ши пу» Ш^^ВШ 969

ЮэФэй^Ш

969

ЯнХуйЩЩ

971

«Янь

те

лунь»

ШШШ 972

Ян Юнь-сун

975

Справочный раздел

Список сокращений

978

Избранная библиография

982

Указатель имен

юоо

Указатель произведений

Ю24

Указатель терминов

Ю54

Список авторов тома Ю83

ПрИЛОЖеНИЯ

Ю85

Введение

Выход в свет т. 5 настоящей энциклопедии знаменует собой очередной этап во всесторон-

нем и целостном описании уникального и всемирно значимого явления — духовной культуры

Китая. Вместе с предыдущими томами: 1. «Философия» (2006), 2. «Мифология. Религия»

(2007),

3. «Литература. Язык и письменность» (2008), 4. «Историческая мысль. Политическая

и правовая культура» (2009) — он адресован специалистам и всем интересующимся китайской

культурой, а также теорией и историей синологии. Особенности, предпосылки создания

и принципы организации материала этого беспрецедентного в России и не уступающего са-

мым солидным аналогам в мире крупномасштабного проекта подробно изложены во вступи-

тельных статьях к т. 1.

Каждый том посвящен одной или нескольким формам духовной культуры и делится на

Общий, Словарный и Справочный разделы, маркированные китайскими циклическими зна-

ками цзя Щ, и <2>, бин Щ из десяти «небесных стволов» (см. Гань чжи в т. 2). Такая структура

нацелена на максимальную взаимную дополняемость и связанность предлагаемой информации,

в идеале образующей единый гипертекст. Тому же служит система отсылок (полужирным

шрифтом) к другим статьям данного и предыдущих томов. Общий раздел содержит разверну-

тые исторические и теоретические очерки, отражающие основные темы и проблемы обозна-

ченной предметной области. В т. 5, как и в т. 3, он завершается специальным историографиче-

ским подразделом об изучении соответствующих дисциплин в России, но отличается от ос-

тальных томов кардинально большей тематической дифференциацией и рубрикацией. Статьи

Словарного раздела озаглавлены китайскими именами, названиями, терминами с немногими

исключениями — русскоязычными обозначениями специфических понятий (например, выра-

жаемых в Китае несколькими словами с более узкими значениями) и некитайских имен собст-

венных. В т. 5 благодаря более детальной рубрицированности Общего раздела, с одной стороны,

и наличию в Словарном разделе крупных обобщающих статей («Мо цзин», Нидэм, Сань у,

Цзы [3]) — с другой, между ними сглажено формальное различие, что подчеркнуто распро-

странением системы отсылок на весь текст (ранее они присутствовали только в Словарном

разделе). Каждая статья в обоих разделах сопровождается подробным списком литературы,

в стандарте отражающем как старую классику, так и новейшие публикации с приоритетом

первоисточников, особенно в русском переводе, отечественных исследований и учетом всего

самого значимого на других языках. После знака * следуют источники на китайском, японском,

русском и западных языках в хронологическом порядке, после ** — исследования на русском,

китайском, японском и западных языках в алфавитном порядке. Как правило, указаны послед-

ние издания, а в самих статьях — первые или/и даты создания этих произведений. Фамилии

авторов стоят после статей, их частей и библиографий. Справочный раздел включает указа-

тели имен, произведений, терминов, список сокращений, избранную библиографию, историче-

ские карты, список авторов тома. Одна из генеральных целей проекта — представление китай-

ской духовной культуры сквозь призму российской синологии, среди его исполнителей

и большинство ведущих отечественных китаеведов второй половины XX — начала XXI в.,

и молодые ученые.

В разных томах встречаются одинаково или сходно озаглавленные статьи, в которых одни

и те же явления или лица описаны в разных аспектах согласно титульной тематике. К примеру,

Чжан Хэн в т. 1 охарактеризован как философ, в т. 3 — как литератор, а в т. 5 — как ученый;

Тан Тай-цзун в т. 4 — как государственный деятель, а в т. 5 — как военный стратег. Частота

подобных «повторов» — свидетельство особой синтетичности традиционной китайской куль-

туры, лучшие представители которой обычно совмещали в себе многие ипостаси. Этим же

обусловлена главная особенность настоящего тома — отражающее целостность оригинала

соединение естественных и гуманитарных наук в общей науковедческой классификации. Само

понятие науки тут отвечает широте ее традиционной трактовки как «научения» (сюэ), охваты-

вающего догматические каноноведение (цзин-сюэ; см. т. 1) и комментаторство (см. Коммен-

тарии), практические (технические, рецепторные, эмпирические) и псевдонаучные с совре-

менной точки зрения дисциплины (например, астрологию, алхимию, геомантию), отождеств-

ляющего статус ученого — «мудреца/философа/учителя» (цзы [3]) с принадлежностью к «се-

мье/школе/специальности» (цзя [2]) и конфуцианству (жу [1]; см. т. 1, 2), объединяющего

науку, философию и религию в синкретическое «учение» (цзяо [/]; см. Сань цзяо в т. 1). По-

этому далее читатель познакомится с удивительно разнообразной проблематикой: от строгой

математики и не вполне строгой нумерологии до медицины и эротологии, от макробиотиче-

ских технологий продления жизни до военных технологий ее сокращения, от физики, химии,

географии, биологии и инженерии до лингвистики, педагогики и экономики. На этой гранди-

озной картине научного творчества, внесшего значительный вклад в создание современной

цивилизации, наряду с четырьмя великими изобретениями (бумаги, книгопечатания, компаса,

пороха) запечатлены многие менее известные, но не менее выдающиеся достижения: обнаро-

дование Цзя Сянем треугольника Паскаля на шесть веков раньше Паскаля или изобретение

Чжу Цзай-юем в XVI в. темперации, которой следует вся западная музыка, начиная с Баха,

создание новых отраслей знания — макробиотики и эротологии, иглотерапии и пульсовой

диагностики. В основном развитие естественных и технических наук описано до рубежа XIX-

XX вв., когда они вышли из состояния традиционности и интернационализировались, а гума-

нитарных и общественных — до наших дней, поскольку национально-культурная специфика

в той или иной мере присуща им всегда. Специально разработанная архитектоника т. 5, по-

строенная на китайской и западной эпистемологических моделях с включением статьи об ори-

гинальной китайской синологии (го-сюэ), и весь комплекс естественнонаучных материалов

отличаются наибольшей новизной в энциклопедии, поскольку в России до сих пор отсутство-

вало описание китайской науки в целом и большинства ее отраслей. Вместе с тем т. 5 нераз-

рывно связан с другими томами: с 1-м — философско-методологической, нумерологической,

таксономической, каноноведческой, культуроведческой, теоретико-образовательной и антро-

пологической тематикой, со 2-м — теологической, алхимической, астрологической, мантико-

прогностической и магико-макробиотической, с 3-м — литературоведческой и языковедческой,

с 4-м — историософской, военно-теоретической, социально-педагогической и политэкономи-

ческой. Так, из трех главных трактатов классической пропедевтики один («Бай цзя син» —

«Фамилии ста/всех семей») освещен в т. 3, а два остальных («Сань цзы цзин» — «Троеслов-

ный канон» и «Цянь цзы вэнь» — «Тысячесловный текст») — в т. 5. В издании приняты вы-

нужденные ограничения, в частности, отсутствуют статьи о западных синологах, ранее во-

шедшие в его провозвестник — энциклопедический словарь «Китайская философия» (М.,

1994),

но, как и в т. 2, здесь сделаны исключения для случаев особой значимости (Нидэм,

Риччи, Фигуровский). Т. 5 выделяется среди остальных наибольшим объемом (ок. 1100 с.)

и количеством иллюстраций, в особенности снабженных подписями и имеющих самостоя-

тельную научную ценность.

Китайские имена, термины, названия даны в традиционной русской транскрипции, а слова

письменно-литературного языка вэньянь (см. т. 3) — раздельно или через дефис, который

использован и для отделения номенклатурных обозначений (титулов, почетных, ритуальных

и деифицирующих имен, названий учений, школ и т.п.). Переданные в китайской транскрип-

ции иноземные имена и термины, а также топонимы и этнонимы написаны слитно. Одинако-

вые транскрипции односложных омонимов различены цифровыми индексами в квадратных

скобках. Китайские термины выделены курсивом, иероглифические написания (в полных на-

чертаниях) отражены в указателях. В статьях-персоналиях после фамилии и личного имени

указаны вторые имена, прозвища и псевдонимы. Формы имен, названий, варианты русских

переводов помещены в соответствующих указателях. Альтернативные данные и переводы

маркированы знаком /.

Выражаем глубокую признательность всем принявшим участие в создании тома, особенно

В.Е. Еремееву, самоотверженно выполнившему большую творческую и техническую работу.

Просим присылать замечания и предложения по адресу: 117848, г. Москва, Нахимовский про-

спект, 32, Институт Дальнего Востока РАН.

Редколлегия

Специфика

Специфика традиционной китайской науки

традиционной

Особенностью развития европейской науки является

то, что

первой

китайской науки

подлинной наукой

и

научной методологией

в

Европе стала логика.

Она

опередила дедуктивную геометрию, поскольку Евклид, создатель

последней, следовал

за

Аристотелем — «отцом логики».

При

несомнен-

ном взаимном влиянии логики

и

математики

в

Древней Греции, видимо, все-таки первая

сыграла методологическую роль

по

отношению

ко

второй,

а не

наоборот. Более того, логика

сразу

же

обрела статус общепознавательной модели. Методологическое понимание логики

от-

ражено

в

обозначении свода логических произведений Аристотеля

—

«Органон» («Орудие»,

«Инструмент»), которое,

не

будучи дано самим Стагиритом,

тем не

менее адекватно соот-

ветствует

его

представлению

о

логике

как

универсальной общепознавательной пропедевтике,

или «аналитике».

В китайской

же

культуре наука логики самостоятельно

не

возникла

и в

целом отсутствие логи-

ческой методологии компенсировалось

ее

функциональным аналогом — нумерологической

ме-

тодологией. Последняя представляет собой теоретическую систему,

в

основе которой лежит

особый

вид

обобщения — «генерализация» (выделение

из

класса объектов репрезентирующего

объекта

без

идеализирующего абстрагирования свойств класса). Элементами этой системы

являются математические или квазиматематические построения

—

числовые комплексы

и

прост-

ранственные структуры, связанные между собой главным образом

не по

законам математики,

а как-то иначе — символически, ассоциативно, фактуально, эстетически, мнемонически, сугге-

стивно

и

т.д. Китайская нумерология

во

многом напоминает пифагореизм

как

учение

о

музы-

кально-числовой структуре космоса. Числовой аспект нумерологии очевиден.

Что же

касается

музыкального,

то в

традиционном Китае

—

государстве «ритуала

и

музыки»

— он

всегда

был

объектом пристального внимания

и

тщательной разработки. Пять тонов китайской пента-

тоники представляют собой один

из

главных коррелятов основополагающей онтологической

структуры

—

«пяти элементов»

(у

син;

см. т. 1).

Китайская нумерология

и

пифагореизм ана-

логичны

по

своим идеям,

но

противоположны

по той

роли, которую

они

играли

в

соответст-

вующих культурах. Своим статусом китайская нумерология подобна методологически доми-

нировавшей европейской логике,

а

пифагореизм

—

оттесненной

на

задний план китайской про-

тологике. Таким образом, между нумерологией

и

логикой (протологикой)

в

традиционных куль-

турах Китая

и

Европы наблюдается обратная пропорциональность.

Китайский эквивалент термина «нумерология» — сяншучжи-сюэ («учение

о

символах

и

числах»;

см.

т. 1)

отражает двуединую «арифметическую»

и

«геометрическую» природу этого явления.

Обычно китайские мыслители вполне натуралистично считали символы (визуальные геомет-

ризированные образы)

и

числа производными

от

пневмы

(ци [1]; см. т. 1) и

вещей-объектов

(у [3]; см. т. 1). Уже

в

классическом конфуцианском трактате «Цзо чжуань» (V—IV вв.

до

н.э.;

см.

т. 1) сказано: «Рождаются вещи,

а

затем возникают символы; вслед

за

символами возникает раз-

множение; вслед

за

размножением возникают числа»

(Си, 15-й г., 11-й

месяц).

В

мантической

теории важнейшего памятника древнекитайской идеологии «Чжоу и» (см. т. 1), известного также

под названием

«И

цзин» («Канон перемен»,

1-я

пол.

I

тыс.

до

н.э.), символы считались выраже-

нием более древней

и

авторитетной гадательной практики

с

помощью панцирей черепах

(бу

[

/]),

а числа — выражением менее значимой гадательной практики

с

помощью стеблей тысячелист-

ника

(ши [7\).

Такое разграничение вполне понятно, поскольку результатом практики

бу[1]

были геометризированные, соотнесенные

с

пространственными координатами гадательные

образы,

а

результатом практики

ши

[ 7]

— вероятностные числовые комбинации.

Эта протонаучная классификация была воспринята

и

китайской наукой.

В

самом начале древ-

нейшего

в

Китае математического трактата «Чжоу

би

(суань цзин)» («[Счетный канон

о]

чжоу-

ском/всеохватном гномоне»,

2-я

пол.

I

тыс.

до

н.э., рус. пер.

1-й

части цз. 1:

Яо

Фан, 2003) гово-

рится: «Законы чисел/вычислений исходят

из

круглого

и

квадратного»,

т.е.

числа объявляются

производными

от

геометрических образов. Правда, цепь рассуждений

на

этом

не

обрывается,

и геометрические образы,

в

свою очередь, сами редуцируются

к

числам: «Круглое исходит

из

квадратного, квадратное —

из

прямоугольного, прямоугольное —

из

„девятью девять — восемь-

десят один"/таблицы умножения».

В этом «логическом круге» можно видеть компромисс двух противоположных принципов:

ну-

мерологического приоритета символов перед числами

и

преобладания алгебры

над

геометрией

в китайской математике. Исторически противоборство этих принципов

шло с

переменным

успехом. Хотя ортодоксальным считалось соотношение символов

и

чисел, зафиксированное

в «Чжоу

и»,

один

из

основоположников неоконфуцианства

Шао Юн Специфика

(1011—1077;

обе ст. см. т. 1)

выдвинул тезис

о

первичности чисел

—

традиционной

«числа рождают символы».

р

В конкретных же нумерологических схемах символы

и

числа составляли

китайской науки

единое целое, более того, каждый «геометрический» образ имел свою

«арифметическую» ипостась,

и

наоборот. Например, нумерологические

понятия «небесное»

и

«земное»

в

геометрическом плане интерпретировались

как

круглое

и квадратное,

а в

арифметическом

— как

нечетное

и

четное,

или

конкретнее — троичное

и двоичное. Положение «Чжоу

и»:

«Троица [отнесена

к]

небу, двоица

[— к]

земле,

и

числа

устанавливаются [по этим двум] сторонам» («Шо гуа чжуань»,

1)

—

крупнейший неоконфуциан-

ский мыслитель

и

ученый

Чжу Си

(1130-1200;

см. т. 1, 4)

комментировал

в том

смысле,

что

символом неба является круг,

а

длина окружности равна утроенному

(л « 3)

диаметру; символом

земли является квадрат,

а его

периметр равен учетверенной (кратной

2 = 2

2

)

стороне.

Одним

из

проявлений единства «арифметики»

и

«геометрии»

в

нумерологии было то, что числа

изображались

в

виде различных геометрических фигур, состоящих

в

зависимости

от

их четности

или нечетности

из

черных

или

белых кружков — единиц. Следовательно, единице

как

общему

элементу четных

и

нечетных чисел приписывалась двоякая природа,

что

соответствует тезисам

о

ее

универсальной порождающей функции

и в

двоичной,

и в

троичной моделях онтогенеза

(«Чжоу и»,

«Си цы

чжуань»,

I,

11, «Дао

дэ

цзин»,

§ 42; см. т. 1, 3), а

также выделению

2 и 3 в ка-

честве исходных чисел (четного

и

нечетного), соотносимых

с

землей

и

небом. Точно

так же

и пифагорейцы считали единое состоящим

из

чета

и

нечета,

а 2 и 3

— первым четным

и

первым

нечетным числом (Аристотель, «Метафизика»,

I, 5,

986а 20).

Но с

другой стороны, китайские

теоретики относили единицу

к

ряду «небесных» (нечетных) чисел, который противопоставлялся

ряду «земных» (четных) чисел.

В «золотой век» китайской философии (V—III

вв. до н.э.)

развитие общепознавательной мето-

дологии

шло в

двух главных направлениях

—

нумерологическом, более древнем, генетически

восходящем

к

архаическим духовным традициям

и

гадательной практике,

и

протологическом,

зародившемся именно

в

этот период. Связанные

с

эристикой логико-грамматические, семан-

тические построения, образующие своеобразное преддверие

к

постановке собственно логиче-

ских проблем, были выдвинуты прежде всего

в

учениях моистов, «школы имен» (мин цзя;

см.

т.

1) и

Сюнь-цзы (см.

т. 1). Их

наиболее существенным недостатком было отсутствие формали-

зации

и

самой идеи формальности логических процедур. Зато формальностью

и

даже

фор-

мализованностью отличались нумерологические построения, связанные главным образом

с «Чжоу

и».

Формальный

и

потому универсальный характер нумерологической методологии

создавал

ей

большие преимущества

по

сравнению

с

протологической традицией.

В

итоге

по-

следняя

не

выдержала конкуренции

и к

концу

III в. до н.э.

пришла

в

упадок.

В

дальнейшем

буддисты

не раз

приносили

в

Китай концепции индийской логики,

но они не

находили

там

никакой теоретической поддержки. Даже

в

новейшее время первые работы китайских ученых

по истории отечественной логики грешили смешением науки логики

с

логической упорядо-

ченностью мышления,

а

также

с

эристикой

и

грамматикой.

В отличие

от

протологики нумерологическая методология

в

Китае успешно развивалась.

Ка-

чественные скачки

в ее

развитии произошли

в

эпохи Хань

и

Сун, когда аналитический инстру-

ментарий, ранее использовавшийся

по

большей части «автоматически», стал предметом раз-

вернутого изучения.

И

конфуциански,

и

даосски ориентированные мыслители активно выяв-

ляли, интерпретировали

и

развивали многие нумерологические схемы, имплицитно присут-

ствовавшие

в

канонических сочинениях древности.

В

нумерологической методологии

к

сово-

купности определенных методов постижения

и

изложения материала прибавилось

их

теорети-

ческое осмысление,

что

стало одной

из

формообразующих черт «ханьского учения»

и

неокон-

фуцианства. «Чжоу

и» был

поставлен

во

главе сначала конфуцианского «Пятиканония»

(«У цзин»

[2]), а

затем неоконфуцианского «Тринадцатиканония» («Ши сань цзин»;

обе ст. см.

т. 1), т.е. занял центральное место

в

государственной системе образования

и

научной подготовки.

В эпоху

Сун

«Чжоу

и» в

роли эксплицитно выраженного общеметодологического канона

утвердился

не

только

в

конфуцианстве (неоконфуцианстве),

но и в

даосизме,

что

нашло яркое

отражение

в

тематическом составе даосского «архива» «Дао цзан» («Сокровищница Пути-дао»,

IV—XVII вв.; см. т. 1). Сюда вошло 28 произведений, непосредственно производных

от

«Чжоу и»,

и огромное количество

так

или иначе

с ним

связанных.

Использование нумерологии «Чжоу

и» в

качестве универсальной методологии,

с

одной сторо-

ны,

вооружало научную мысль прочным общетеоретическим каркасом, оберегало

ее от

центро-

Специфика

бежных

и

сепаратистских тенденций эмпиризма, создавало хорошо

й

структурированную

и

централизованную научную парадигму,

в

рамках

^ которой

не

возникала контроверза «двух культур»

—

гуманитарной

китайской науки и

научно-технической.

Но, с

другой стороны,

эта

унифицирующая

и централизующая методология блокировала развитие теории

и

мето-

дологии отдельных дисциплин. Отсюда

и

происходит нередкое

у

спе-

циалистов впечатление

о

теоретической выхолощенное™ китайских научных трактатов. Вполне

понятно,

по

достижении определенного уровня развития любая наука нуждается

в

создании

и теоретической разработке собственной методологии,

что

само

по

себе очень часто становится

мощным фактором

ее

дальнейшего развития. Если

же в

Китае представители конкретных наук

удовлетворялись объяснением, которое

они

могли найти

в

системе «Канона перемен»,

то у них

не возникало желания далее добиваться математических формул

и

экспериментальных прове-

рок

в

своих научных исследованиях.

Тем не

менее

на

ранних этапах развития научной деятель-

ности

и

научного мышления нумерология «Чжоу

и»,

очевидно, играла стимулирующую роль.

В формальном плане математизированная структура памятника стимулировала развитие

абстрактного мышления, движение

от

чувственного знания

к

рациональному, используясь

в астрономии, астрологии, летоисчислении, теории музыки, землемерном деле, навигации

и др. науках.

В нумерологических дебрях часто скрываются поразительные научные данные, происхождение

которых труднообъяснимо. Например,

в

трактатах IV—II

вв. до

н.э. «Гуань-цзы»

(гл. 77),

«Люй-

ши чунь цю» (XIII, 1), «Хуайнань-цзы» (цз.

4),

«Шаньхай цзин» (V, 12; все ст. см. т. 1),

в

последнем

со ссылкой

на

землеустроителя Юя (XXIII—XXI

до

н.э.;

см. т. 2),

указываются одни

и те же

раз-

меры земли «в пределах четырех морей:

с

востока

на

запад

—

28 тысяч

ли, с

юга

на

север

—

26 ты-

сяч

ли». В

несколько трансформированном виде

они

отражают географико-нумерологическую

схему Цзоу Яня (IV—III

вв. до

н.э.;

см. т. 1),

согласно которой Поднебесная представляет собой

квадрат

со

стороной

в 27

тыс.

ли. В

наиболее аутентичном сообщении

об

этой схеме, содержа-

щемся

в

цз.

74

«Ши цзи» Сыма Цяня (II—I вв.

до

н.э.;

обе

ст.

см. т. 1, 4),

последнее число

не фи-

гурирует,

но

оно может быть реконструировано из развитой Цзоу Янем аналогичной схемы Мэн-

цзы (см. т. 1). Среди древнекитайских мыслителей общепринятым было нумерологическое пред-

ставление

о

разделенное™ Поднебесной

на

девять областей

(цзю

чжоу). Мэн-цзы

в

связи

с

раз-

работкой утопико-нумерологической концепции «колодезных полей» (цзин тянь;

см. т. 1), или

«колодезных земель» (цзин

ди), в

основе которой лежал образ участка земли (поля)

в

виде

де-

вятиклеточного квадрата

со

стороной

в

1

ли,

уточнил размеры территории китайских государств

(Чжун го).

По

его данным,

она

«состоит из девяти квадратов, сторона каждого

из

которых равна

1000

ли»

(«Мэн-цзы»,

I А,

7). Цзоу Янь же эту девятичленную территорию объявил '/9 одного

из

девяти мировых материков

и,

соответственно,

'/si

всеи

Поднебесной.

При

подстановке

в его

схему числовых данных Мэн-цзы получается квадрат

со

стороной

в 27

ООО

ли.

Как нетрудно заметить,

все

воспроизведенные построения основываются

на

использовании

стандартной

для

китайской нумерологии девятиклеточной матрицы (цзин

[1],

цзин

вэй —

«основа

и

уток»;

обе ст. см. т. 1) и

круглых чисел, вроде

1000

ли.

Однако

в

«свидетельстве

Юя»

поражают

два

обстоятельства, заставляющих подозревать

в нем

отражение реальных размеров

земного шара. Во-первых, это соответствие действительной сплюснутости Земли

в

полюсах.

Во-

вторых, удивительная близость указанных чисел

к

длине диаметров Земли

по

осям юг—север

и

восток—запад. Принимая

как

возможные варианты два значения меры

ли

—

чжоуское

=

477,84

м

и циньское

=

497,7

м,

— продемонстрируем

эту

близость

с

помощью таблицы.

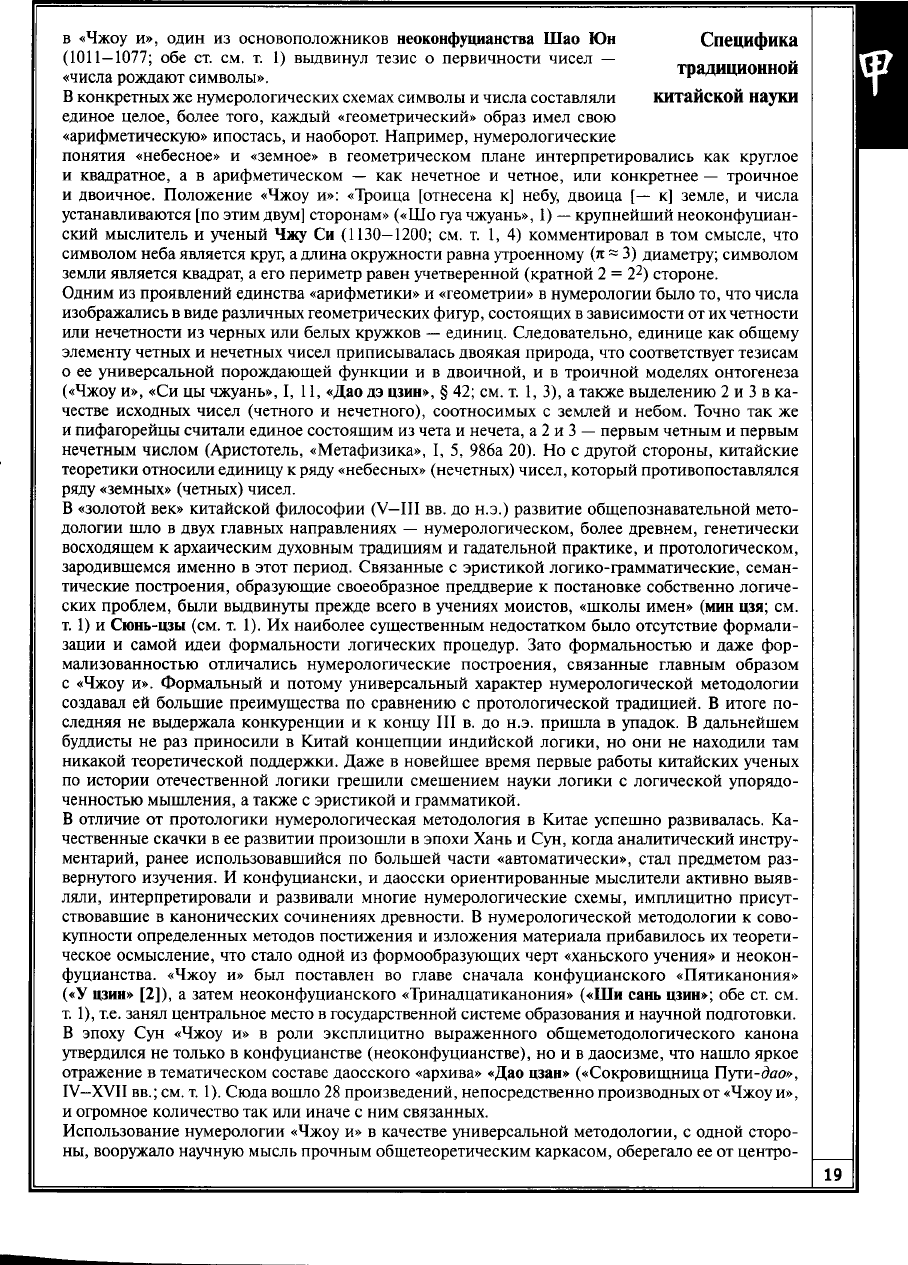

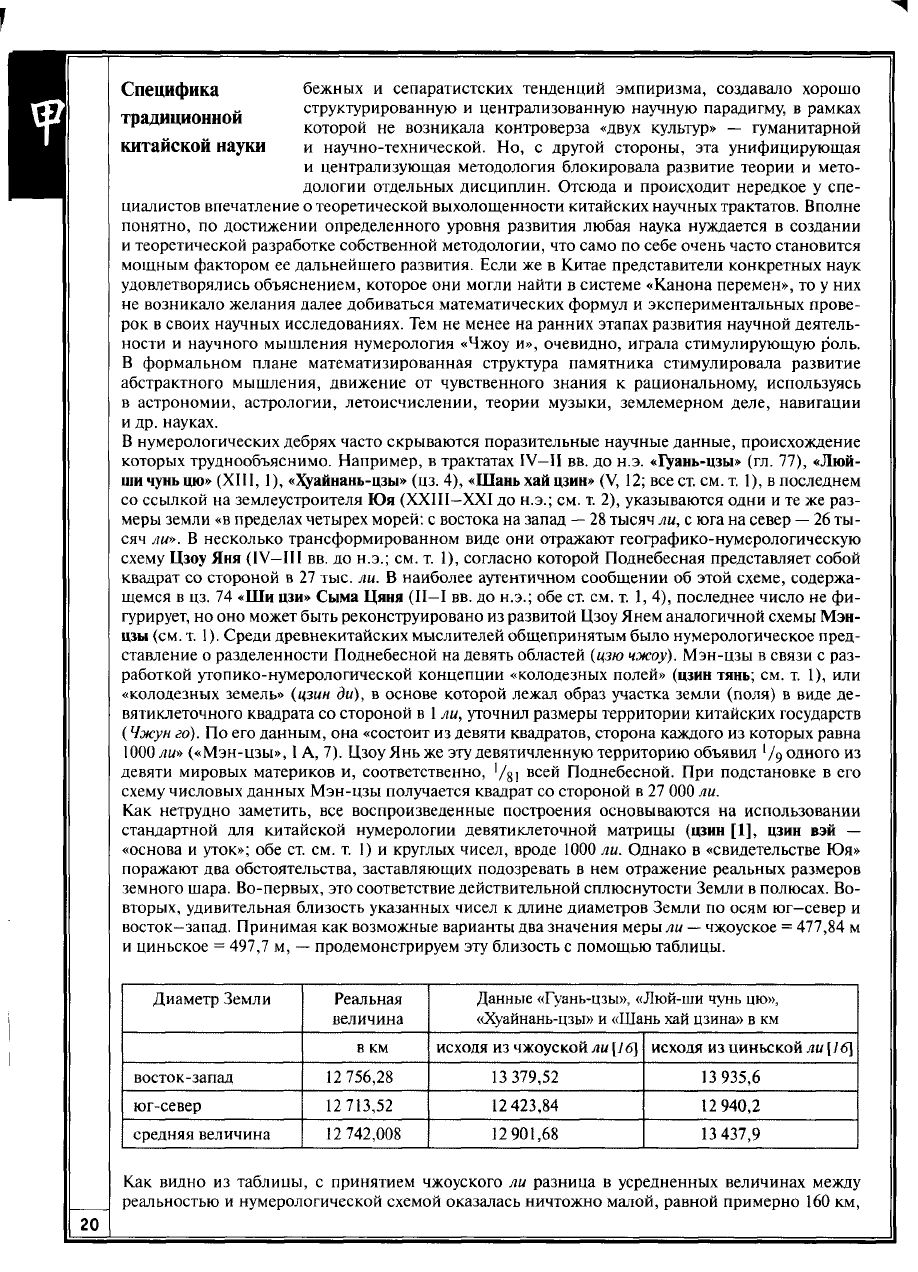

Диаметр Земли Реальная

величина

Данные «Гуань-цзы», «Люй-ши чунь цю»,

«Хуайнань-цзы»

и

«Шань хай цзина»

в км

в

км

исходя

из

чжоуской

ли

[16]

исходя

из

циньской

ли

]16]

восток-запад 12 756,28 13 379,52

13 935,6

юг-север 12 713,52 12 423,84

12 940,2

средняя величина 12 742,008 12 901,68

13 437,9

Как видно

из

таблицы,

с

принятием чжоуского

ли

разница

в

усредненных величинах между

реальностью

и

нумерологической схемой оказалась ничтожно малой, равной примерно 160

км,