Тикунов В.С. (ред.) Основы геоинформатики. В 2 книгах. Книга 1

Подождите немного. Документ загружается.

дуктами. Цифровая карта также может быть представлена в ло-

кальной системе координат, используемой при переводе исход-

ной карты в цифровую форму (система координат цифрования).

Соотношение системы координат цифрования и теоретиче-

ской системы координат карты аналогично соотношению исход-

ной системы координат снимка и системы координат его теоре-

тической модели. Как и в случае со снимком [JI. М. Бугаевский,

В.А.Малинников, В.П.Савиных, 1998], преобразование в теоре-

тическую систему координат с помощью аппроксимирующих за-

висимостей наиболее точно, когда системы находятся в близком

геометрическом соответствии.

Соотношение внутренней и внешней систем координат осо-

бенно важно учитывать при векторизации растра. Ошибка при ре-

гистрации системы координат растра (в частности, картографи-

ческой проекции) может привести к неправильному заданию внут-

ренней системы координат создаваемой векторной карты и поте-

ре значимости данных.

Основой для интеграции данных должна служить базовая карта

или система карт [А. И. Мартыненко, JI. М. Бугаевский, С. Н. Ши-

балов, 1995]. Понятие базовой карты пришло в геоинформатику и

цифровую картографию из традиционной картографии, так как

существовали базовые карты для составления карт более мелкого

масштаба, созданные на основе интеграции данных с карт более

крупных масштабов. В общем случае теоретическая система коор-

динат исходной карты отличается от системы координат базовой

карты. Кроме того, после перевода в цифровую форму исходная

карта может быть в локальной системе координат (система коор-

динат цифрования), отличающейся от ее теоретической системы

координат в заданной проекции. Возможен сдвиг и поворот изоб-

ражения, неравномерное изменение масштаба в точках изображе-

ния, при сканировании представление координат в пикселях, а

не в линейных единицах измерения. Как правило, отклонение си-

стемы координат цифрования от теоретической системы коорди-

нат карты сводится в основном к растяжению (сжатию), различ-

ному по разным направлениям, но равномерному по каждому на-

правлению. Это связано с неодинаковой деформацией бумаги по

горизонтали и по вертикали. В некоторых случаях дополнительные

искажения, имеющие более сложный характер, выходят за рамки

требуемой точности. В частности, изменение масштаба может быть

неравномерно даже по одному направлению.

Перевод исходной карты в систему координат базовой карты

порождает три задачи, каждая из которых может отсутствовать

для конкретной карты:

— определение теоретической системы координат (в частно-

сти, проекции или ее параметров, а иногда и используемой гео-

дезической системы координат) исходной карты;

—

определение необходимого преобразования и перевод карты

в ее теоретическую систему координат;

— преобразование исходной карты в систему координат базо-

вой карты.

Первая задача — определение теоретической системы коорди-

нат (в частности, проекции или ее параметров) исходной карты.

Теоретическая система координат карты — система коорди-

нат, в которой составлена карта (проекция с заданными парамет-

рами, масштаб, начало координат и т.д.). Заметим, что определе-

ние проекции — процесс в некотором смысле творческий, не

формализуемый и требует знания свойств отдельных проекций.

Подробное описание картографических проекций, используемых

в нашей стране и за рубежом, можно найти, например, в книге

[Л. М. Бугаевский, 1998]. Отечественные мелкомасштабные карты

(масштаб мельче 1:1 000000) составлены в основном в проекци-

ях, представленных в специальном Атласе

[Г. А.

Гинзбург, Т.Д. Сал-

манова, 1957] и дополнении к нему. Особенностью Атласа являет-

ся то, что карты в нем сгруппированы не по видам проекций, а

по территориям. Кроме того, параметры представленных в нем

примеров использования проекций соответствуют параметрам кон-

кретных отечественных карт, составленных в этих проекциях. Для

зарубежных карт, по крайней мере для американских, основным

является Альбом проекций [J. P. Snyder, Ph.

М.

Voxland, 1989]. Аме-

риканские программные продукты также в основном поддержи-

вают картографические проекции из Альбома.

Для карт масштаба крупнее 1:1 000 000 имеют значение пара-

метры используемой геодезической системы координат. В работе

[Л.М. Бугаевский, В.Я. Цветков, 2000] кратко описано, что такое

геодезическая система координат и высот. Заметим, что для ГИС

характерно одновременное использование различных систем гео-

дезических координат. В этом случае часто задаются не сами систе-

мы геодезических координат, а параметры пересчета этих систем

в выбранную геоцентрическую систему координат. Многие про-

граммные продукты позволяют выбирать геодезическую систему

координат по названию из предлагаемого списка. Принятые в на-

шей стране геодезические системы координат и их положение от-

носительно геоцентрической системы координат, связанной с цен-

тром масс и осью вращения Земли, описаны в справочном мате-

риале [В.Ф.Галазин, Б.Л.Каплан и др., 1998; Н.Л.Макаренко,

Г.В.Демьянов и др., 2000].

Отечественные топографические карты (масштаб 1:1000000 и

крупнее) в основном составлены в проекции Гаусса—Крюгера,

определенной в пределах специальных зон. Если территория распо-

ложена в двух зонах и более, то с точки зрения создания единой

картографической основы на эту территорию листы карты, отно-

сящиеся к разным зонам, приходится трактовать как составленные

в разных проекциях, т.е. такие листы непосредственно соединить

нельзя и приходится сводить данные в одну систему либо с помо-

щью географических координат, либо с помощью преобразований

плоскости, если территория в основном расположена в одной зоне,

и лишь небольшая часть ее попадает в другую зону.

При определении теоретической системы координат для то-

пографических карт, составленных в проекции Гаусса—Крюгера,

рекомендуется использовать для каждой зоны единую систему

координат для карт разных масштабов (единицы измерения

—

мет-

ры или километры).

Некоторые листы топографической карты масштаба 1:1

ООО ООО

составлены в видоизмененной простой поликонической проек-

ции. Параметры этой проекции определяются для каждого листа

отдельно. Стандартными параметрами проекции являются:

широта северной крайней параллели листа (трапеции);

широта южной крайней параллели листа (трапеции);

значение долготы среднего меридиана листа (трапеции).

Видоизмененная простая поликоническая проекция не поддер-

живается многими программными продуктами. В этом случае воз-

можно использование аффинного преобразования для перехода

от этой проекции к проекции Гаусса—Крюгера (или UTM), так

как эти проекции находятся в близком геометрическом соответ-

ствии.

Вторая задача — определение необходимого преобразования и

перевод карты в ее теоретическую систему координат.

Как правило, на карте присутствуют точки привязки к теоре-

тической системе координат

—

узлы картографической или кило-

метровой сетки, опорные кресты планшетов, геодезические пун-

кты. При переводе бумажной карты в цифровую форму можно

повысить ее точность за счет использования преобразований пло-

скости для уменьшения отклонений координат узлов сетки от те-

оретических значений.

Ниже приводятся основные формулы и методы преобразова-

ния плоских систем координат, используемые в программных обо-

лочках геоинформационных систем.

Определяются две системы координат:

первая связана с исходным изображением (до преобразования),

обозначим координаты точки в этой системе Х

оШ

, Y

oid

;

вторая связана с трансформированным изображением (после

преобразования), обозначим координаты точки в этой системе

у у

new>

1

new

После задания соответствующих опорных точек в первой и вто-

рой системах координат выбирается преобразование для всей циф-

ровой карты.

Сдвиг, поворот и масштабирование по ДВУМ точкам (частный

случай аффинного преобразования).

Формулы преобразования:

X

new

= k{X

old

-X

0

)ca&Q

+

(Y

o

u -r

o

)sin0;

Y

new

=k[-(X

old

-X

0

)]sme

+

(Y

old

-Y

0

)cos 9,

где Xo,Yq — сдвиг начала координат второй системы координат

относительно начала первой системы координат; 0 — угол пово-

рота; к — коэффициент масштабирования; X

oidi

Y

old

и X

neW9

Y

new

—

координаты точки в первой и второй системах координат соответ-

ственно.

Коэффициенты преобразования могут быть вычислены по двум

точкам, координаты которых заданы в двух системах координат:

до и после преобразования.

Данное преобразование позволяет совмещать изображение по

двум опорным точкам. Использование преобразования позволяет

восстанавливать изображение, претерпевшее такие изменения, как

сдвиг, поворот, масштабирование.

Аффинное преобразование (полином первой степени).

Формулы преобразования:

где а

и

а

2

, я

3

, а

4

, а

5

, о

в

— коэффициенты преобразования; X

o!d

, Y

old

и X

new

, Y

new

— координаты точки в первой и второй системах ко-

ординат соответственно.

Коэффициенты преобразования могут быть вычислены по трем

точкам, не лежащим на одной прямой, координаты которых за-

даны до и после преобразования. Аффинное преобразование по-

зволяет совмещать изображение по трем опорным точкам. Ис-

пользование аффинных преобразований позволяет восстанавли-

вать изображение, претерпевшее такие изменения, как сдвиг, по-

ворот, масштабирование (в том числе с различными коэффици-

ентами по осям X и У) по трем опорным точкам, а также с

помощью т опорных точек несколько уменьшать отклонения то-

чек изображения, не подчиняющиеся простому закону, связан-

ные, например, с неравномерным растяжением (сжатием) бу-

маги.

Проективное преобразование. Формулы преобразования:

где а

ь

а

2

, а

4

, а

5

, я

6

, а

7>

я

8

— коэффициенты преобразования;

X

0

id, Kid,

^new, Ynew

~ координаты точки в первой и второй систе-

мах координат соответственно.

Xnew = (а\Х

оИ

+a

2

Y

old

+a

3

)/d;

У

new

=(^X

0

ld У

old + <%)M

d =a

7

X

o!d

+ a%Y

old

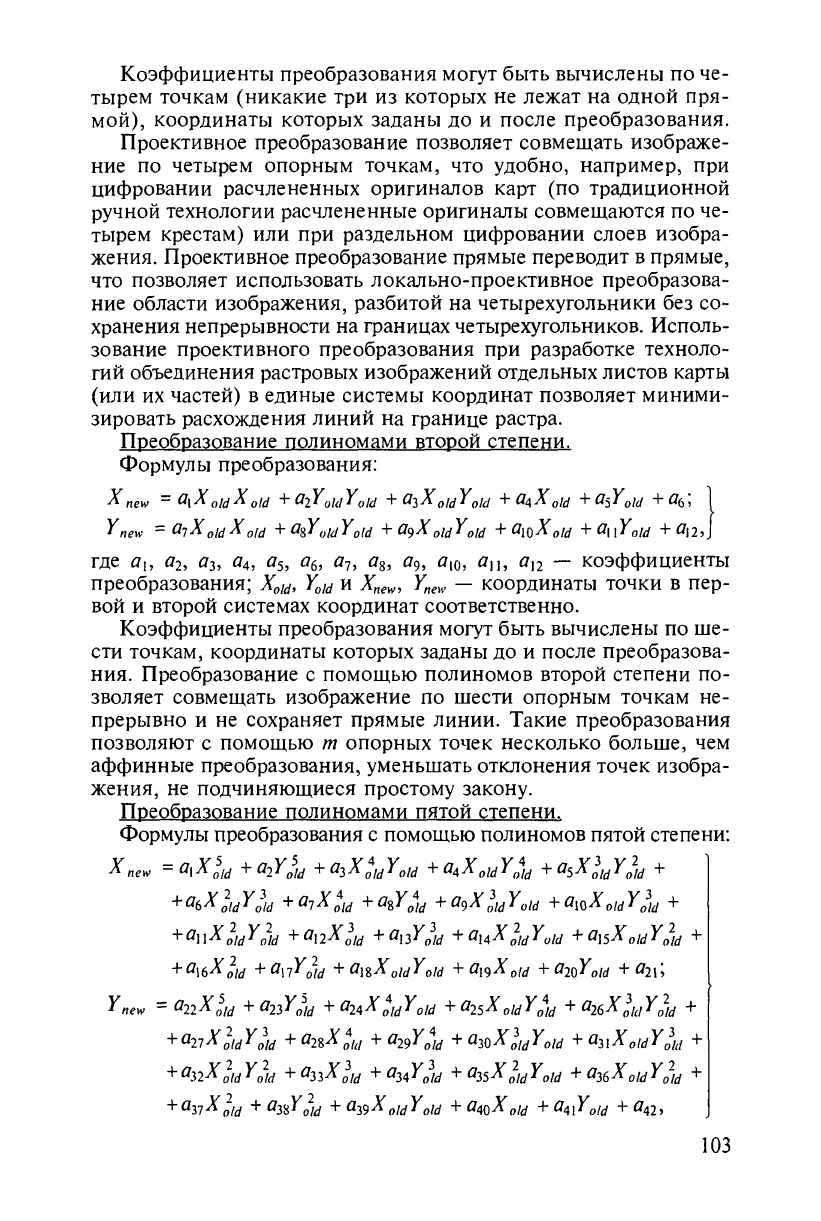

Коэффициенты преобразования могут быть вычислены по че-

тырем точкам (никакие три из которых не лежат на одной пря-

мой), координаты которых заданы до и после преобразования.

Проективное преобразование позволяет совмещать изображе-

ние по четырем опорным точкам, что удобно, например, при

цифровании расчлененных оригиналов карт (по традиционной

ручной технологии расчлененные оригиналы совмещаются по че-

тырем крестам) или при раздельном цифровании слоев изобра-

жения. Проективное преобразование прямые переводит в прямые,

что позволяет использовать локально-проективное преобразова-

ние области изображения, разбитой на четырехугольники без со-

хранения непрерывности на границах четырехугольников. Исполь-

зование проективного преобразования при разработке техноло-

гий объединения растровых изображений отдельных листов карты

(или их частей) в единые системы координат позволяет миними-

зировать расхождения линий на границе растра.

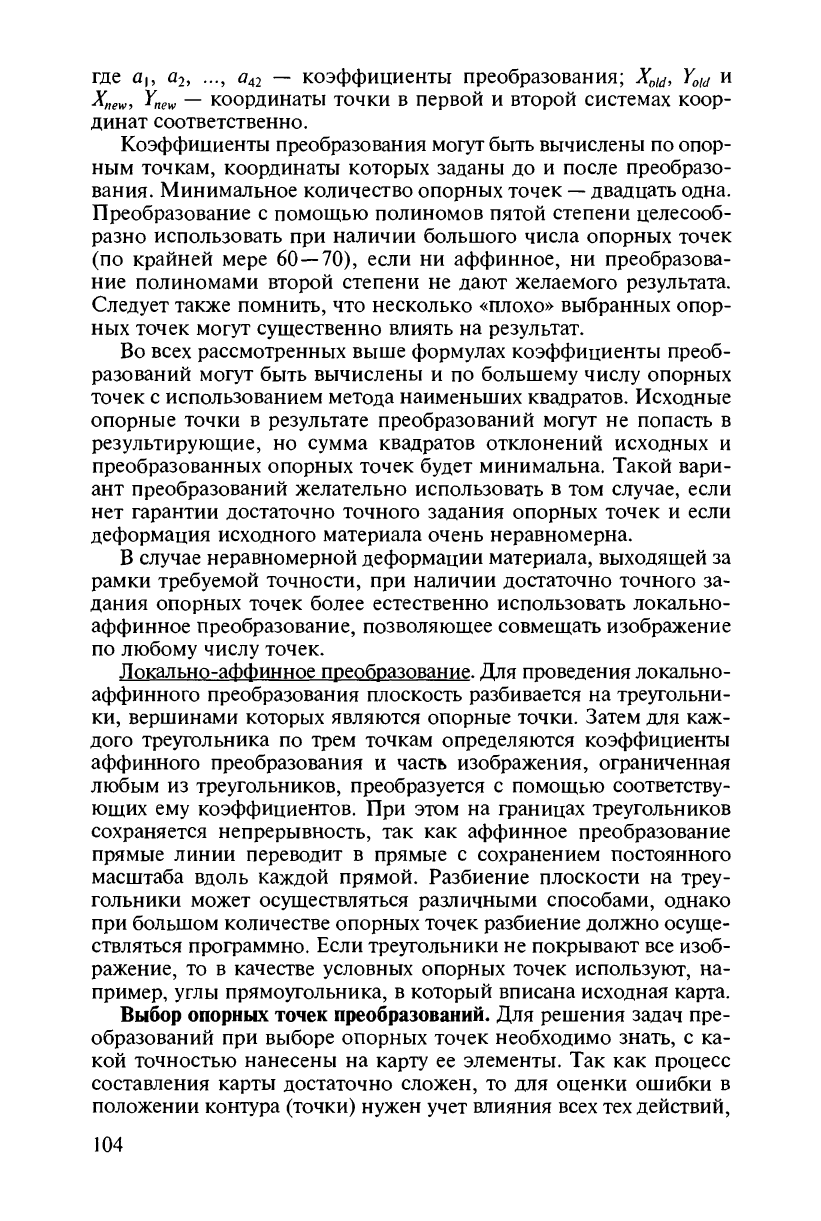

Преобразование полиномами второй степени.

Формулы преобразования:

X

new

= oldX

old +

a

l¥oldYold

+

old^old

+

fyX

old

+ У

old

+ 5 I

У

new

=

old%old +

a<

ii¥oldY

old

+

fyX

0

ld^old

+

old +

a

\\У

old

+^I2

5

J

где а и а

ъ

o

3

, a

4

, a

5

, o

6

, а

ъ

a

s

, a

9i

a

[0

, a

]U

a

]2

— коэффициенты

преобразования; X

oldi

Y

old

и X

neW9

Y

new

— координаты точки в пер-

вой и второй системах координат соответственно.

Коэффициенты преобразования могут быть вычислены по ше-

сти точкам, координаты которых заданы до и после преобразова-

ния. Преобразование с помощью полиномов второй степени по-

зволяет совмещать изображение по шести опорным точкам не-

прерывно и не сохраняет прямые линии. Такие преобразования

позволяют с помощью т опорных точек несколько больше, чем

аффинные преобразования, уменьшать отклонения точек изобра-

жения, не подчиняющиеся простому закону.

Преобразование полиномами пятой степени.

Формулы преобразования с помощью полиномов пятой степени:

X

new

=

Xoid

+

а

гУold

+

О шУО

Id

+

old^old

+

old

+

+

а

Ь^шУоШ

+

old

+

а

?Уold

+

а

^1ыУold old

У

old

+

+

а

\\ХошУоШ Xold У

old

+

омУоШ

+ '

ошУold

+

+

+

а

\1 У old

ХошУоМ +

^19

Xold +

^20 У

old +

а

2\\

У

new

=

^22

+^23 У

old +

а

24^ о ^У

old

+^25 % ошУ

old

+ а

Х>Х

lupoid

+

+ а

27

ХмУоШ

+a

W>Xold

+

^29 У

old

+ а

30

^шУold +

a

Z\X oldY ш +

+

old

У

old +

a

3lXold

У

old

+ о шУо

Id

+

old^old

+

+ а

37

%old

+

^38 У

old

+ а

39 % ошУ

old +

^40 %

old

+

а

4\Уold + ^42>

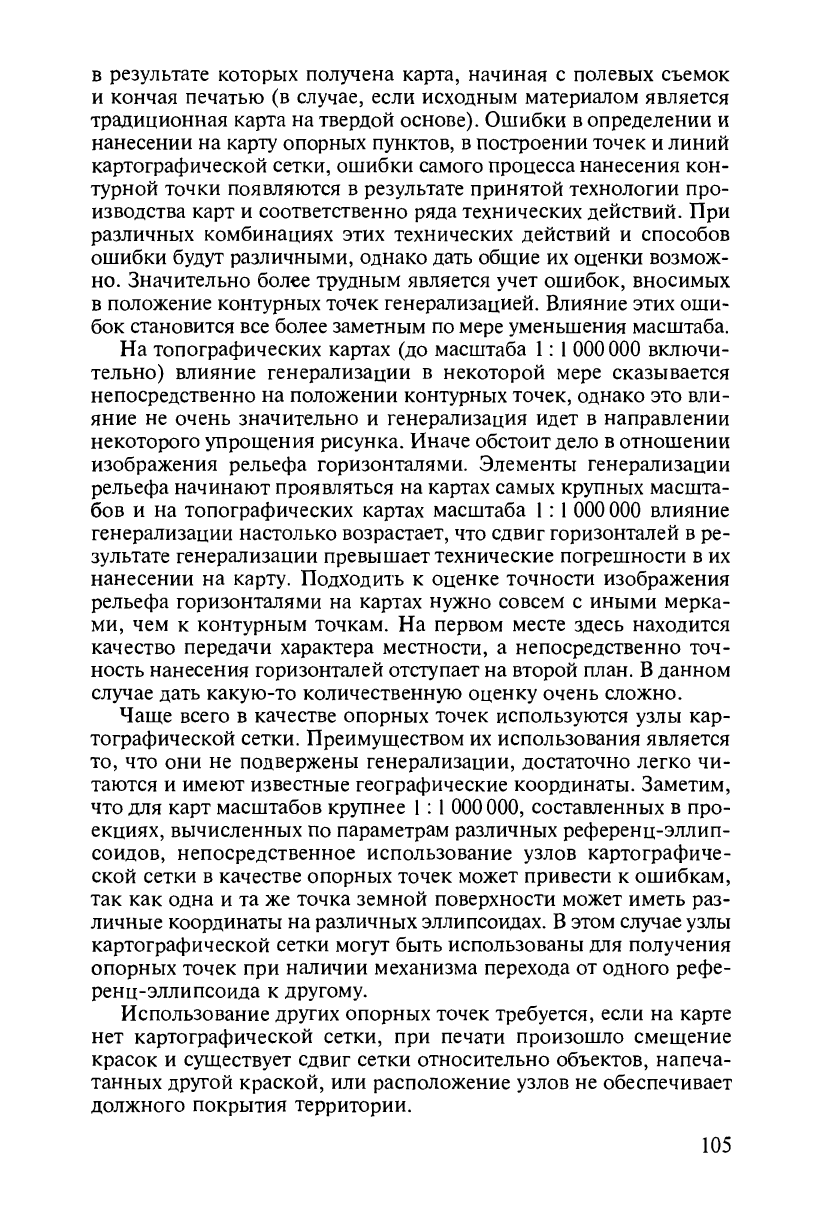

где a

h

а

ъ

..., а

л2

— коэффициенты преобразования; X

o(d

, Y

old

и

Xnew, Kew — координаты точки в первой и второй системах коор-

динат соответственно.

Коэффициенты преобразования могут быть вычислены по опор-

ным точкам, координаты которых заданы до и после преобразо-

вания, Минимальное количество опорных точек

—

двадцать одна.

Преобразование с помощью полиномов пятой степени целесооб-

разно использовать при наличии большого числа опорных точек

(по крайней мере 60—70), если ни аффинное, ни преобразова-

ние полиномами второй степени не дают желаемого результата.

Следует также помнить, что несколько «плохо» выбранных опор-

ных точек могут существенно влиять на результат.

Во всех рассмотренных выше формулах коэффициенты преоб-

разований могут быть вычислены и по большему числу опорных

точек с использованием метода наименьших квадратов. Исходные

опорные точки в результате преобразований могут не попасть в

результирующие, но сумма квадратов отклонений исходных и

преобразованных опорных точек будет минимальна. Такой вари-

ант преобразований желательно использовать в том случае, если

нет гарантии достаточно точного задания опорных точек и если

деформация исходного материала очень неравномерна.

В случае неравномерной деформации материала, выходящей за

рамки требуемой точности, при наличии достаточно точного за-

дания опорных точек более естественно использовать локально-

аффинное преобразование, позволяющее совмещать изображение

по любому числу точек.

Локально-аффинное преобразование. Для проведения локально-

аффинного преобразования плоскость разбивается на треугольни-

ки, вершинами которых являются опорные точки. Затем для каж-

дого треугольника по трем точкам определяются коэффициенты

аффинного преобразования и часть изображения, ограниченная

любым из треугольников, преобразуется с помощью соответству-

ющих ему коэффициентов. При этом на границах треугольников

сохраняется непрерывность, так как аффинное преобразование

прямые линии переводит в прямые с сохранением постоянного

масштаба вдоль каждой прямой. Разбиение плоскости на треу-

гольники может осуществляться различными способами, однако

при большом количестве опорных точек разбиение должно осуще-

ствляться программно. Если треугольники не покрывают все изоб-

ражение, то в качестве условных опорных точек используют, на-

пример, углы прямоугольника, в который вписана исходная карта.

Выбор опорных точек преобразований. Для решения задач пре-

образований при выборе опорных точек необходимо знать, с ка-

кой точностью нанесены на карту ее элементы. Так как процесс

составления карты достаточно сложен, то для оценки ошибки в

положении контура (точки) нужен учет влияния всех тех действий,

в результате которых получена карта, начиная с полевых съемок

и кончая печатью (в случае, если исходным материалом является

традиционная карта на твердой основе). Ошибки в определении и

нанесении на карту опорных пунктов, в построении точек и линий

картографической сетки, ошибки самого процесса нанесения кон-

турной точки появляются в результате принятой технологии про-

изводства карт и соответственно ряда технических действий. При

различных комбинациях этих технических действий и способов

ошибки будут различными, однако дать общие их оценки возмож-

но. Значительно более трудным является учет ошибок, вносимых

в положение контурных точек генерализацией. Влияние этих оши-

бок становится все более заметным по мере уменьшения масштаба.

На топографических картах (до масштаба 1:

1 ООО ООО

включи-

тельно) влияние генерализации в некоторой мере сказывается

непосредственно на положении контурных точек, однако это вли-

яние не очень значительно и генерализация идет в направлении

некоторого упрощения рисунка. Иначе обстоит дело в отношении

изображения рельефа горизонталями. Элементы генерализации

рельефа начинают проявляться на картах самых крупных масшта-

бов и на топографических картах масштаба

1

:

1 ООО ООО

влияние

генерализации настолько возрастает, что сдвиг горизонталей в ре-

зультате генерализации превышает технические погрешности в их

нанесении на карту. Подходить к оценке точности изображения

рельефа горизонталями на картах нужно совсем с иными мерка-

ми, чем к контурным точкам. На первом месте здесь находится

качество передачи характера местности, а непосредственно точ-

ность нанесения горизонталей отступает на второй план. В данном

случае дать какую-то количественную оценку очень сложно.

Чаще всего в качестве опорных точек используются узлы кар-

тографической сетки. Преимуществом их использования является

то, что они не подвержены генерализации, достаточно легко чи-

таются и имеют известные географические координаты. Заметим,

что для карт масштабов крупнее

1

:

1 ООО ООО,

составленных в про-

екциях, вычисленных по параметрам различных референц-эллип-

соидов, непосредственное использование узлов картографиче-

ской сетки в качестве опорных точек может привести к ошибкам,

так как одна и та же точка земной поверхности может иметь раз-

личные координаты на различных эллипсоидах. В этом случае узлы

картографической сетки могут быть использованы для получения

опорных точек при наличии механизма перехода от одного рефе-

ренц-эллипсоида к другому.

Использование других опорных точек требуется, если на карте

нет картографической сетки, при печати произошло смещение

красок и существует сдвиг сетки относительно объектов, напеча-

танных другой краской, или расположение узлов не обеспечивает

должного покрытия территории.

1. Точки пересечения. Неплохой результат дает использование

точек пересечения линейных объектов, например перекрестков

дорог, пересечений административных границ и т.п. К преиму-

ществам использования данного типа опорных точек можно отне-

сти универсальность, так как появляется возможность работать с

картой, территория которой лишь частично покрыта узлами гео-

графической сетки, либо не имеет сетки вовсе. К недостаткам

можно отнести возможную потерю точности, которая происхо-

дит в основном из-за генерализации. На картах, составленных раз-

ными авторами (часто и по разным источникам) в результате ге-

нерализации происходит смещение объектов. Так, например, при

составлении мелкомасштабных карт для передачи характерных осо-

бенностей очертаний часть деталей исключается, но за их счет

увеличиваются другие. Это правило применяется при изображе-

нии извилистых контуров — рек, береговых линий, дорог и т.д.,

причем исходные материалы оказывают влияние на генерализа-

цию потому, что изображение на них уже генерализовано. Заме-

тим, что преувеличение некоторых объектов ведет к смещению

соседних. В результате генерализации также может происходить как

бы подмена одного объекта другим. Например, при составлении

карт часто объединяются мелкие группы объектов в одну. Так,

при впадении реки в море устье, состоящее из многих рукавов,

рисуется одной линией, но что было взято за основу, определить

не представляется возможным. В результате возникает ситуация,

когда точка пересечения реки и береговой линии на разных кар-

тах имеет различные географические координаты и соответствен-

но не является репрезентативной для преобразований. При анали-

зе выбранных опорных точек надо также внимательно следить и за

нарушениями взаимного расположения объектов на картах. На-

пример, могут встретиться ситуации, подобные следующей: на

одной из карт, подлежащих трансформации, река впадает в море

севернее города, а на другой — южнее этого же города. Понятно,

что выбранная в качестве опорной точки точка пересечения реки

и береговой линии внесет значительные искажения в преобразо-

вание.

2. Точечные объекты. В большинстве случаев в качестве опорных

точек используются пунсоны населенных пунктов, иногда — от-

метки высот, реже геодезические пункты, так как на мелкомасш-

табных картах они встречаются довольно редко.

3. Прочие объекты. Иногда встречаются ситуации, когда требу-

ется объединить пространственные данные с разных карт, а четко

определенных опорных точек нет, например надо «посадить» те-

матическую карту, в которой, кроме тематической нагрузки, при-

сутствует только береговая линия, на имеющуюся основу. В по-

добных случаях можно использовать «нечеткие» опорные точки,

например характерные точки береговой линии, внутренних водо-

емов и т. п., однако точность последующего преобразования оста-

ется неопределенной и падает в зависимости от величины разли-

чия масштабов используемых карт.

Данные рекомендации с некоторыми изменениями могут быть

использованы и для карт крупных масштабов. Естественно, дру-

гой набор объектов картографирования дает другие возможности

выбора опорных точек. Так, вместо населенных пунктов возника-

ют кварталы или даже дома, вместо пересечений дорог — пересе-

чения улиц и т. п.

Необходимо заметить, что на точность преобразований с ис-

пользованием контрольных точек всегда влияет точность исход-

ной карты. В любой карте существуют ошибки планового положе-

ния контуров (или точек). Для топографических карт они находят-

ся в пределах 0,5

—

0,75 мм (включая ошибки генерализации, со-

ставительского процесса и т.д.), для мелкомасштабных карт ко-

леблются в еще больших пределах. Разные ошибки планового по-

ложения одного и того же объекта, на котором выбирается опор-

ная точка, на различных картах приводят к потере точности пре-

образования.

Точность преобразования определяется по отклонению коор-

динат опорных точек (узлы картографической или километровой

сетки, кресты планшета) от заданных (теоретических) значений.

В общем случае для хорошо выполненных карт, т.е. для карт, где

отсутствуют ошибки составления, средняя квадратичная ошибка

контрольных точек после преобразования «проекция

—

трансфор-

мирование плоскости» колеблется в пределах 0,1

—

0,4 мм и дохо-

дит до

1,5 —

2,0 мм в случае использования «нечетких» опорных

точек.

Для перехода от системы координат цифрования к теоретиче-

ской системе координат карты при условии правильного опреде-

ления ее теоретической проекции в большинстве случаев доста-

точно точным является аффинное преобразование, так как систе-

мы находятся в близком геометрическом соответствии. В случае

превышения отклонения от заданной точности следует повысить

степень аппроксимирующего полинома.

Третья задача

—

преобразование

исходной

карты в систему коор-

динат базовой карты. В том случае, когда теоретическая система

координат исходной карты не может быть определена, преобразо-

вание исходной карты в систему координат базовой карты осуще-

ствляется непосредственно по опорным точкам с использованием

преобразования плоскости. При этом выбор преобразования и точ-

ность результата зависят от качества и количества опорных точек.

Если исходная карта представлена в системе координат циф-

рования, ее картографическая проекция определена и совпадает

с проекцией базовой карты или находится с ней в близком гео-

метрическом соответствии в рассматриваемых границах террито-

рии, то преобразование исходной карты в систему координат ба-

зовой карты также осуществляется непосредственно с помощью

преобразования плоскости. В качестве опорных точек используют-

ся узлы картографической или километровой сетки.

Если исходная карта представлена в системе координат циф-

рования, ее картографическая проекция определена и отличается

от проекции базовой карты, то сначала осуществляется преобра-

зование исходной карты в ее теоретическую систему координат

по опорным точкам с использованием преобразования плоскости

и затем преобразование в систему координат базовой карты. При

этом необходимо использовать преобразование картографической

проекции, требующее знания параметров обеих проекций и под-

держки этих проекций используемым программным обеспечени-

ем. Проекция базовой карты выбирается при создании информа-

ционной системы, поэтому она поддерживается программным

обеспечением и ее параметры известны. Если проекция исходной

карты не поддерживается программным обеспечением, то следу-

ет использовать преобразования плоскости (полиномами высокой

степени, если это необходимо). В качестве опорных точек исполь-

зуются узлы картографической или километровой сетки. Представ-

ление данных в единой системе координат позволяет затем при-

ступить к составлению на основе этих данных новой карты с со-

гласованными элементами содержания.

Для преобразования карты, созданной в одной геодезической

системе координат, из плоской прямоугольной системы коорди-

нат в другую плоскую прямоугольную систему координат, свя-

занную с новой геодезической системой координат, вначале осу-

ществляется преобразование перехода от координат исходной кар-

тографической проекции к исходной геодезической системе ко-

ординат, после этого преобразование геодезической системы ко-

ординат и затем преобразование в требуемую картографическую

проекцию. Такая последовательность преобразований не всегда

обязательна. Так, например, для топографических карт, создан-

ных в проекции Гаусса—Крюгера и в системе координат 1942 г.

[Н.Л.Макаренко, Г.В.Демьянов и др., 2000] предлагаются чис-

ловые значения поправок, сразу позволяющие переводить карты

в проекцию Гаусса—Крюгера в СК-95 для всей территории Рос-

сии. При наличии на карте не менее трех опорных точек (лучше

всего геодезических пунктов), координаты которых известны в

исходной и новой геодезической системах координат, можно вос-

пользоваться одним из преобразований плоскости. Такой способ

аналогичен ручному графическому способу, предложенному в

[Ю.С. Билич, А. С. Васмут, 1984], но позволяет получать высокую

точность при наличии достаточного количества и качества опор-

ных точек. Наибольшие возможности по точности предоставляет

локально-аффинное преобразование плоскости.