Стурман В.И. Экологическое картографирование

Подождите немного. Документ загружается.

Глава

4

Содержание

и

методы

составления экологических

карт

4.1.

Картографирование

атмосферных

проблем

4.1.1.

Общие закономерности загрязнения

атмосферы

Атмосфера

как

наиболее динамичная среда характеризуется

сложной пространственно-временной динамикой уровней содер-

жания примесей.

В

каждый данный момент времени уровень

за-

грязненности атмосферы

над

некоторой территорией

или в той

или иной точке определяется балансом

по

отдельным поллютан-

там

и их

совокупности.

В

приходной части баланса находятся:

• поступление загрязняющих веществ

от

совокупности тех-

ногенных

и

естественных источников

в

пределах рассмат-

риваемой территории;

• поступление загрязняющих веществ

от

источников

за

пре-

делами рассматриваемой территории,

в

том числе отдален-

ных (дальний перенос);

• образование загрязняющих веществ

в

результате вторич-

ных химических процессов, протекающих

в

самой атмо-

сфере.

В расходной части баланса находятся:

• вынос загрязняющих веществ

за

пределы рассматриваемой

территории;

• осаждение загрязняющих веществ

на

земную поверхность;

• разрушение загрязняющих веществ

в

результате процессов

самоочищения.

При этом динамика выделения разных веществ часто опреде-

ляется ходом одних

и тех же

производственных

и

естественных

(вулканических, дефляционных) процессов. Поля концентраций

отдельных ингредиентов непрерывно меняются, причем не толь-

ко в силу неравномерности поступления поллютантов, но и вслед-

ствие турбулентного характера их переноса. Воздушный поток, вза-

имодействующий с неровной подстилающей поверхностью, носит

не стационарный, а квазипериодический характер, что проявля-

ется в попеременном усилении и ослаблении циркуляции вокруг

зданий и иных неровностей, с периодическим формированием и

срывом вихрей с их подветренных кромок [170]. Поэтому в каж-

дой точке, на каждой территории ход концентраций отдельных

ингредиентов и общего уровня загрязненности имеет некоторую

специфику.

Факторы интенсивности осаждения и самоочищения для раз-

ных веществ в значительной степени совпадают. Поэтому концен-

трации разных веществ обычно меняются относительно согласо-

ванно, подчиняясь одним и тем же временным и пространствен-

ным закономерностям.

Выделение загрязняющих веществ от техногенных источников

усиливается:

• с ростом числа работающих единиц производственного обо-

рудования и транспортных средств, увеличением интенсив-

ности их работы;

• при ухудшении технического состояния и авариях;

• при неэффективной работе или отключении очистного обо-

рудования.

Поступление загрязняющих веществ от естественных и техно-

генных пылящих источников усиливается при усилении ветра (в со-

четании с наличием незакрепленных поверхностей), при вулка-

нических процессах.

Интенсивность выноса загрязняющих веществ зависит от ско-

рости ветра и характера атмосферной стратификации; интенсив-

ность самоочищения — от температуры, влажности, интенсивно-

сти ультрафиолетового излучения, шероховатости подстилающей

поверхности [39]. При этом тенденции загрязнения атмосферы для

территорий в целом и отдельных их частей могут не совпадать. Так,

при устойчивых сильных ветрах снижение загрязненности воздуш-

ного бассейна городской территории может сопровождаться ло-

кальным ростом в пригородной местности, с подветренной сто-

роны от города.

Сочетание естественных факторов, обусловливающих высокий

уровень загрязнения, образует потенциал загрязнения атмосферы

(ПЗА).

Степень реализации потенциала загрязнения атмосферы за-

висит от наличия и мощности источников загрязнения.

Таким образом, картографирование загрязнения атмосферы скла-

дывается из:

• картографирования потенциала загрязнения атмосферы;

• картографирования источников загрязнения;

• картографирования уровней загрязнения.

С эколого-гигиенической точки зрения наибольший интерес

для картографирования представляют следующие характерные уров-

ни загрязнения атмосферного воздуха:

• средний годовой (многолетний) уровень, который форми-

руется при наличии динамического равновесия между эмис-

сией и рассеянием атмосферных загрязнений;

• уровень загрязнения, складывающийся при сочетании обыч-

ного (или скорректированного согласно плана мероприя-

тий при НМУ) режима работы предприятий — источников

загрязнения атмосферы, и неблагоприятных для рассеяния

метеоусловий (5% повторяемости, согласно действующей

системы экологического нормирования [106]);

• уровень загрязнения, который может возникнуть при аварий-

ном выбросе от потенциально опасного объекта при опреде-

ленных заданных (обычно неблагоприятных) метеоусловиях;

• фактически существующий текущий уровень загрязнения.

4.1.2.

Картографирование потенциала

загрязнения атмосферы

Картографирование потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА)

проводится на основе данных стационарных метеорологических на-

блюдений, в мелких и средних масштабах. Величина ПЗА показы-

вает, во сколько раз средний уровень загрязнения атмосферного

воздуха в конкретном районе, с определенной повторяемостью

неблагоприятных для рассеивания примесей метеорологических

условий (НМУ), будет выше или ниже, чем в некотором другом

районе, принятом за эталон.

Поскольку состояние атмосферы претерпевает как внутри-, так

и межгодовые изменения, различают климатический и метеороло-

гический потенциал загрязнения атмосферы. Климатический ПЗА

отражает среднюю повторяемость и степень выраженности НМУ,

определяется исходя из средних многолетних характеристик и яв-

ляется стабильной характеристикой.

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы (МПА)

определяется конкретными метеоусловиями и постоянно изменяет-

ся.

Поскольку климатический и метеорологический потенциалы

загрязнения атмосферы обладают повсеместным распространени-

ем и характеризуются количественно, для их картографирования

используется способ изолиний.

• Климатический потенциал загрязнения атмосферы зависит

от основных климатических параметров, определяемых за длитель-

ные промежутки времени. Для расчета климатического ПЗА требу-

ются данные аэрологических наблюдений, выполняемых в весьма

ограниченном числе пунктов. Так, на территориях, где преоблада-

ют низкие источники выбросов и высокие с холодными выброса-

ми,

климатический ПЗА может быть рассчитан по формуле:

ПЗА = 2,5

•

exp.{[0,04/(z

2

- z,)

2

] -

[0,4

Zl

/(z

2

- z,)]} [12],

где Zj и z

2

—

аргументы интеграла вероятности O(z), при которых

O(z) связан с Pj и Р

2

соотношениями

Ф(г,) = 1 - 2Р,; Ф(г

2

) = 1 - 2Р

2

.

В свою очередь:

Р, = Р„„

+

Р. - Рз

+

Р

Т

; Р

2

= Рз + Р.

где Р

ин

— повторяемость приземных инверсий; Р

сл

— повторяе-

мость слабых ветров (0-1 м/с); Р

з

— повторяемость застоев возду-

ха; Р

т

— повторяемость туманов.

Картографирование ПЗА включает вычисление его значений для

метеостанций, с использованием соответствующих формул, и гео-

графическую интерполяцию, с вычерчиванием изолиний. При мел-

комасштабном картографировании климатического ПЗА выявляет-

ся влияние циркуляционных особенностей глобального и региональ-

ного масштаба, воздействие крупных форм рельефа. На территории

бывшего СССР было выделено пять зон: низкого, умеренного, по-

вышенного, высокого и очень высокого ПЗА (см. рис. 2) [12].

• Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы

(МПА) характеризуется значительно большей пространственной

и временной изменчивостью и является предметом среднемас-

штабного картографирования. Для определения МПА используют-

ся параметры, определяемые на значительно большем числе ме-

теостанций. Для определения МПА была предложена формула

Т. Г. Селегей [140]:

МПА = (Р

сл

+Р)/(Р

о

+ Р),

где Р

сл

— повторяемость слабых ветров (0-1 м/с); Р

т

— повторяе-

мость дней с туманом; Р

о

— повторяемость дней с осадками 0,5 мм

и более; Р

в

— повторяемость скорости ветра 6 м/с и более.

Карты МПА могут создаваться для средних многолетних харак-

теристик того или иного месяца (или иного интервала), осреднен-

ных величин за конкретный отрезок времени, либо по состоянию на

определенные моменты (день и час). При составлении таких карт

весьма важно придерживаться географического подхода к интерпо-

ляции данных, поскольку величины параметров, определяющих

МПА, даже при равнинном рельефе могут различаться в несколько

раз,

в зависимости от расположения метеостанции на водоразделе,

склоне или в долине. При этом данными наблюдений на метеостан-

циях обеспечены лишь единицы из многих тысяч конкретных эле-

ментов рельефа. В то же время такое картографирование — весьма

важная прикладная задача, поскольку позволяет количественно оха-

рактеризовать различия в уровнях загрязнения при одном и том же

выбросе, в зависимости от места размещения источника.

Практическая работа 2

Цель работы — освоить анализ пространственной и временной

изменчивости потенциала загрязнения атмосферы.

Материалы для работы:

1.

Данные наблюдений на метеостанциях населенных пунк-

тов региона и ближайших пунктов смежных регионов. Со-

ответствующие данные можно заимствовать из метеороло-

гических ежегодников или справочников по климату [81а

и

др.];

пример — данные табл. 3.

2. Контурная карта на территорию региона.

3. Калькуляторы, чертежные принадлежности.

Задание:

По данным наблюдений на метеостанциях рассчитать МПА

за какой-либо период года (для года в целом, теплого или

холодного полугодия, отдельных сезонов, отдельных

месяцев). Результаты вычислений оформить в виде таблицы

(см.

табл. 4).

Возможные варианты заданий.

1.

Построить карту распределения значений МПА за год, один

месяц или какой-либо другой период времени способом

изолиний.

2. Построить карту распределения значений МПА в течение

определенного периода времени способом локализованных

диаграмм.

3. Построить отдельные диаграммы распределения значений

МПА для каждого населенного пункта в течение года. Диаг-

раммы могут быть представлены в виде простейших дву-

мерных графиков либо в виде «роз».

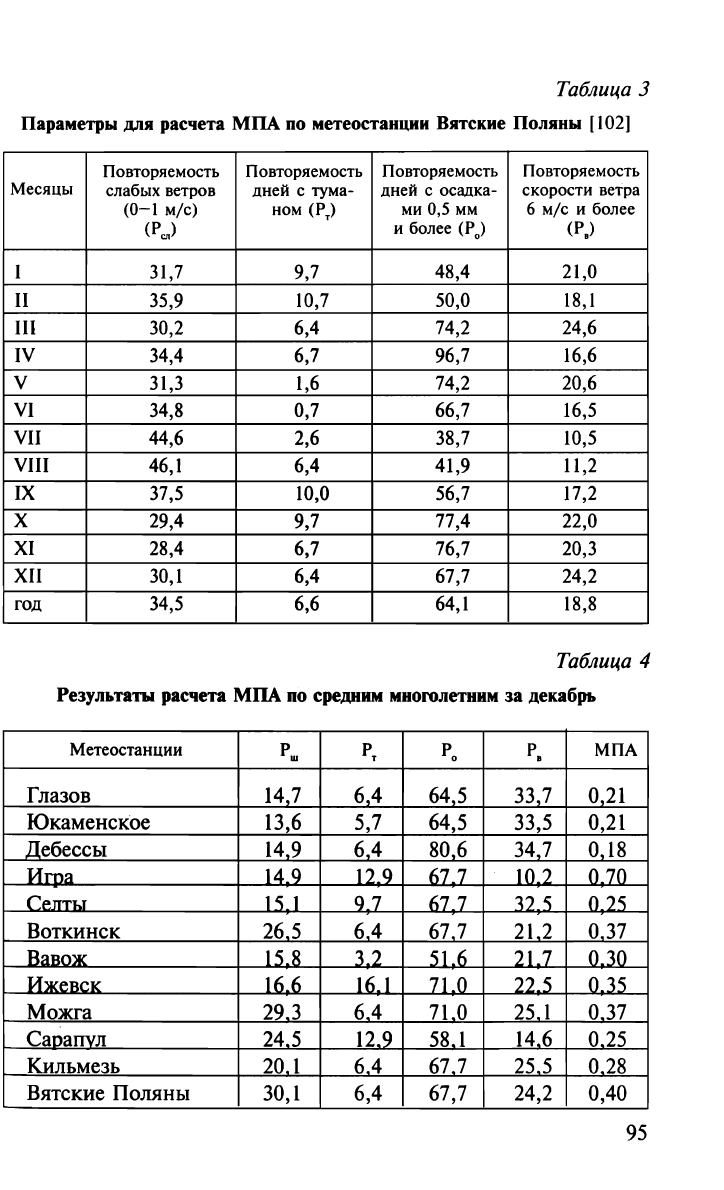

Таблица 3

Параметры для расчета МПА по метеостанции Вятские Поляны [102]

Месяцы

Повторяемость

слабых ветров

(0-1 м/с)

(PJ

Повторяемость

дней с тума-

ном (Р

т

)

Повторяемость

дней с осадка-

ми 0,5 мм

и более (Р

0

)

Повторяемость

скорости ветра

6 м/с и более

(

р

.)

I

31,7 9,7

48,4 21,0

11

35,9

10,7 50,0 18,1

III

30,2 6,4

74,2 24,6

IV

34,4 6,7

96,7 16,6

V

31,3

1,6

74,2 20,6

VI

34,8 0,7

66,7

16,5

VII

44,6 2,6

38,7 10,5

VIII

46,1

6,4 41,9

11,2

IX

37,5 10,0

56,7 17,2

X

29,4 9,7 77,4 22,0

XI

28,4

6,7

76,7

20,3

XII

30,1 6,4 67,7 24,2

год 34,5

6,6

64,1 18,8

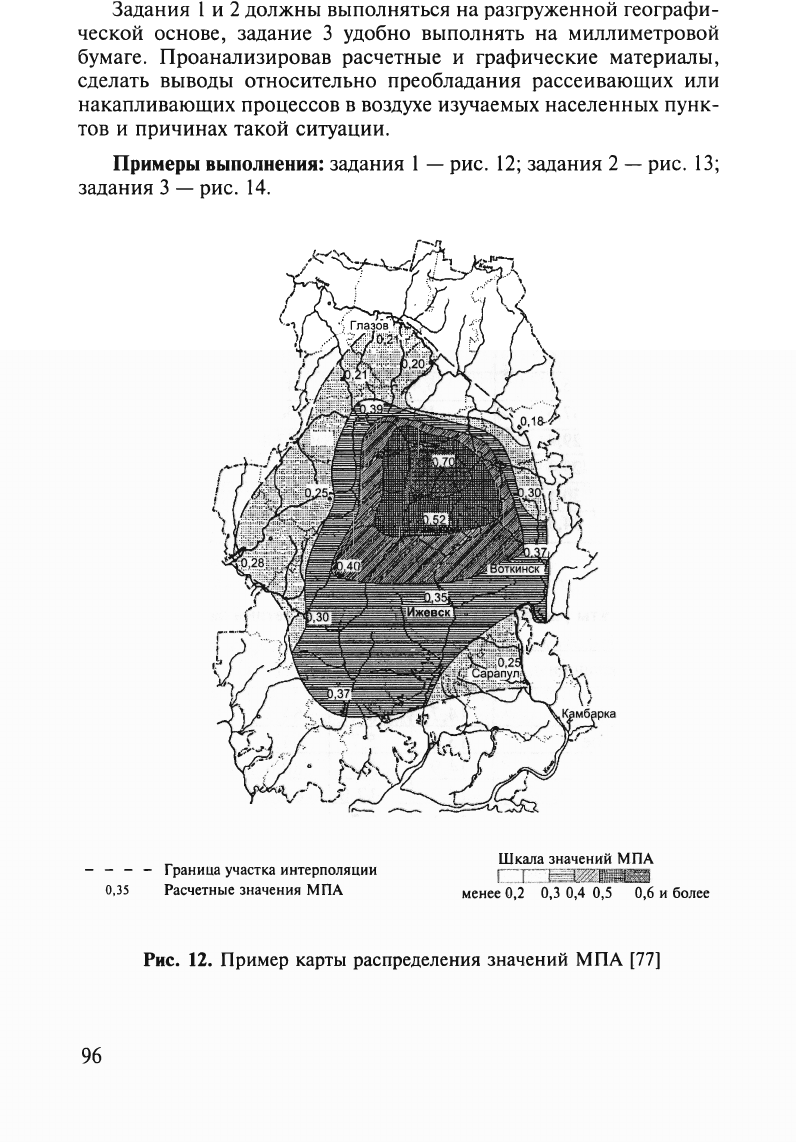

Таблица 4

Результаты расчета МПА по средним многолетним за декабрь

Метеостанции

Ро Р.

МПА

Глазов

14,7 6,4 64,5 33,7 0,21

Юкаменское

13,6 5,7 64,5 33,5 0,21

Дебессы

14,9

6.4

80,6

34,7

0,18

Игра 14,9 12,9

67,7 10,2 0,70

Септы 15,1 9,7 67,7 32,5 0,25

Воткинск

26,5

6.4 67.7

21.2

0.37

Вавож 15

г

8 3,2

51,6 21,7

0,30

Ижевск 16,6

16,1

71,0 22.5 0,35

Можга

29.3 6.4 71.0 25.1 0.37

Сарапул 24.5 12.9 58.1 14.6 0.25

Кильмезь

20.1 6.4

67.7

25.5 0.28

Вятские Поляны 30,1 6,4 67,7 24,2 0,40

Задания 1 и 2 должны выполняться на разгруженной географи-

ческой основе, задание 3 удобно выполнять на миллиметровой

бумаге. Проанализировав расчетные и графические материалы,

сделать выводы относительно преобладания рассеивающих или

накапливающих процессов в воздухе изучаемых населенных пунк-

тов и причинах такой ситуации.

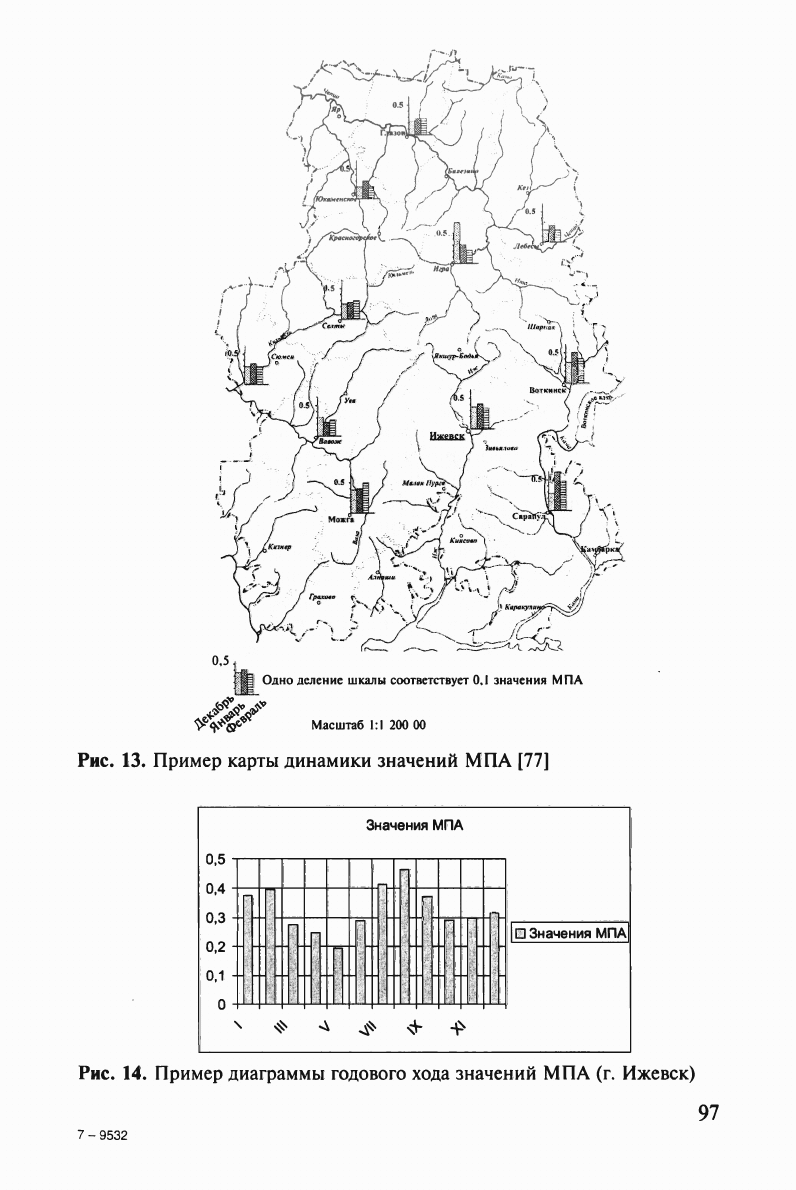

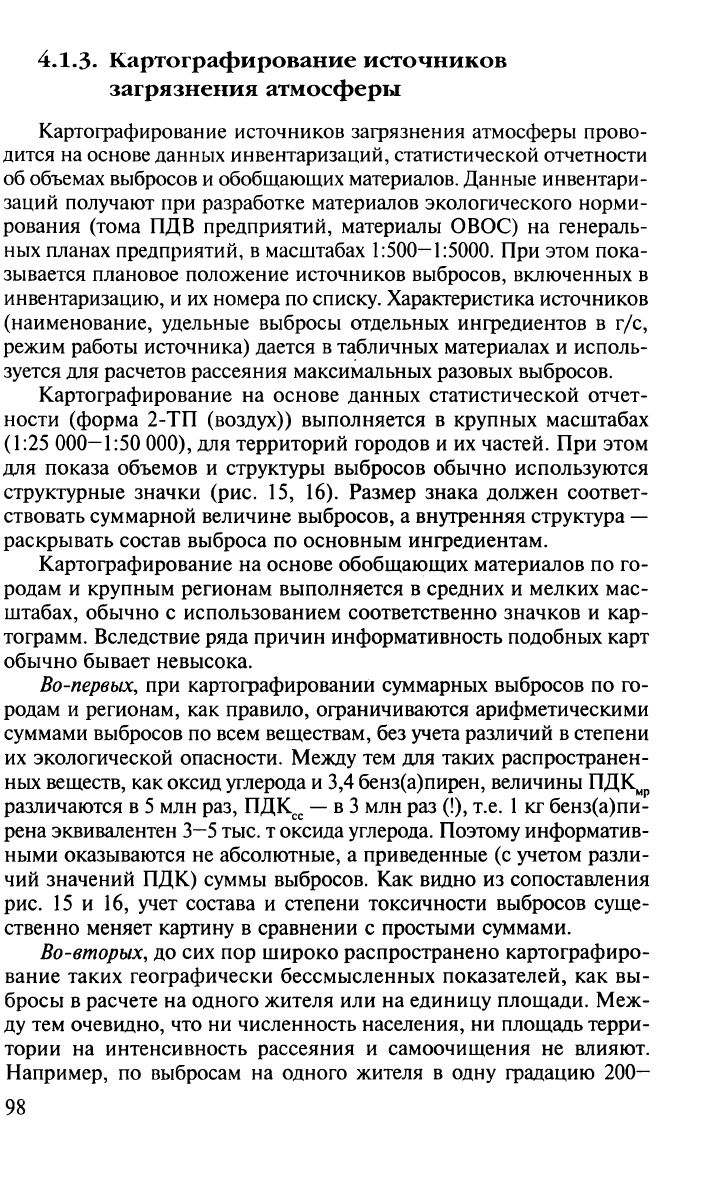

Примеры выполнения: задания 1 — рис. 12; задания 2 — рис. 13;

задания 3 — рис. 14.

0,35

Граница участка интерполяции

Расчетные значения МПА

Шкала значений МПА

менее 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 и более

Рис.

12. Пример карты распределения значений МПА [77]

Значения

МПА

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

•

Значения

МПА

Рис.

14. Пример диаграммы годового хода значений МПА (г. Ижевск)

7 -

9532

4.1.3.

Картографирование источников

загрязнения атмосферы

Картографирование источников загрязнения атмосферы прово-

дится

на

основе данных инвентаризаций, статистической отчетности

об объемах выбросов

и

обобщающих материалов. Данные инвентари-

заций получают

при

разработке материалов экологического норми-

рования (тома

ПДВ

предприятий, материалы ОВОС)

на

генераль-

ных планах предприятий,

в

масштабах

1:500-1:5000.

При этом пока-

зывается плановое положение источников выбросов, включенных

в

инвентаризацию,

и

их номера

по

списку. Характеристика источников

(наименование, удельные выбросы отдельных ингредиентов

в г/с,

режим работы источника) дается

в

табличных материалах

и

исполь-

зуется для расчетов рассеяния максимальных разовых выбросов.

Картографирование

на

основе данных статистической отчет-

ности (форма

2-ТП

(воздух)) выполняется

в

крупных масштабах

(1:25

000-1:50 000),

для территорий городов

и их

частей.

При

этом

для показа объемов

и

структуры выбросов обычно используются

структурные значки

(рис. 15, 16).

Размер знака должен соответ-

ствовать суммарной величине выбросов,

а

внутренняя структура

—

раскрывать состав выброса

по

основным ингредиентам.

Картографирование

на

основе обобщающих материалов

по го-

родам

и

крупным регионам выполняется

в

средних

и

мелких мас-

штабах, обычно

с

использованием соответственно значков

и

кар-

тограмм. Вследствие ряда причин информативность подобных карт

обычно бывает невысока.

Во-первых,

при

картографировании суммарных выбросов

по го-

родам

и

регионам,

как

правило, ограничиваются арифметическими

суммами выбросов

по

всем веществам, без учета различий

в

степени

их экологической опасности. Между

тем для

таких распространен-

ных веществ, как оксид углерода

и 3,4

бенз(а)пирен, величины ПДК^

различаются

в 5

млн раз, ПДК

сс

—

в 3

млн раз (!), т.е. 1

кг

бенз(а)пи-

рена эквивалентен

3-5

тыс.

т

оксида углерода. Поэтому информатив-

ными оказываются

не

абсолютные,

а

приведенные

(с

учетом разли-

чий значений ПДК) суммы выбросов.

Как

видно

из

сопоставления

рис.

15 и 16,

учет состава

и

степени токсичности выбросов суще-

ственно меняет картину

в

сравнении

с

простыми суммами.

Во-вторых,

до сих пор

широко распространено картографиро-

вание таких географически бессмысленных показателей,

как вы-

бросы

в

расчете

на

одного жителя

или на

единицу площади. Меж-

ду

тем

очевидно,

что ни

численность населения,

ни

площадь терри-

тории

на

интенсивность рассеяния

и

самоочищения

не

влияют.

Например,

по

выбросам

на

одного жителя

в

одну градацию

200—

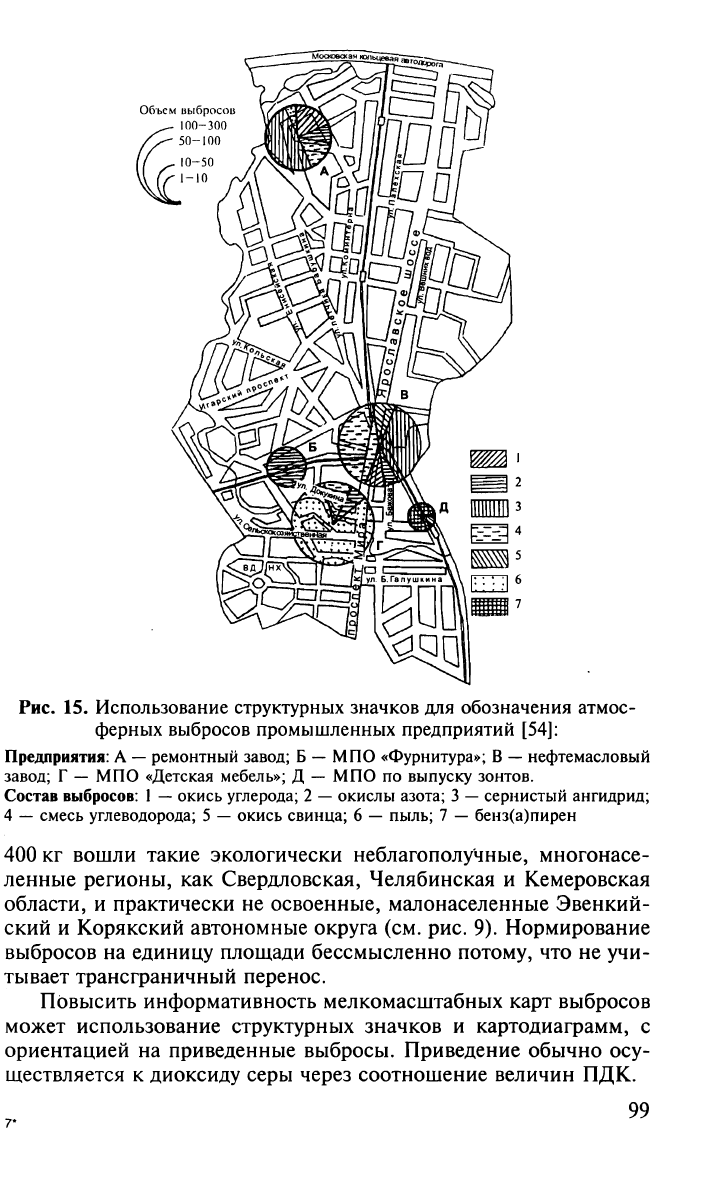

Рис.

15. Использование структурных значков для обозначения атмос-

ферных выбросов промышленных предприятий [54]:

Предприятия: А — ремонтный завод; Б — МПО «Фурнитура»; В — нефтемасловый

завод; Г — МПО «Детская мебель»; Д — МПО по выпуску зонтов.

Состав выбросов: 1 — окись углерода; 2 — окислы азота; 3 — сернистый ангидрид;

4 — смесь углеводорода; 5 — окись свинца; 6 — пыль; 7 — бенз(а)пирен

400 кг вошли такие экологически неблагополучные, многонасе-

ленные регионы, как Свердловская, Челябинская и Кемеровская

области, и практически не освоенные, малонаселенные Эвенкий-

ский и Корякский автономные округа (см. рис. 9). Нормирование

выбросов на единицу площади бессмысленно потому, что не учи-

тывает трансграничный перенос.

Повысить информативность мелкомасштабных карт выбросов

может использование структурных значков и картодиаграмм, с

ориентацией на приведенные выбросы. Приведение обычно осу-

ществляется к диоксиду серы через соотношение величин ПДК.