Стольберг Ф.В. Экология города (урбоэкология)

Подождите немного. Документ загружается.

Раздел 5. Городская флора и фауна

251

разделения ландшафтной сферы Земли. Следовательно, ключом к выделе-

нию биогеоценозов с их биотопами, "маркированными" растительностью, на

урбанизированных территориях является ландшафтная съемка с выявлением

на местности ^андшафтных урочищ и фаций (Гузий, Бокотей, 1996). Под-

робнее о ландшафтной таксономии и структуре ландшафта можно прочитать

в учебнике Ф. Милькова (1990).

Классификация антропогенного ландшафта. Каждый из самых крупных

подразделений ландшафтной сферы Земли — водно-поверхностного, земно-

водного, наземного, ледового и донного отделов — представлен как природ-

ными (естественными), так и антропогенными порядками (сериями). Для

дальнейшего разграничения ландшафтных таксономических единиц в есте-

ственных порядках используют в качестве определяющих критериев особен-

ности рельефа, географической зональности и высотной поясности.

В антропогенных сериях главным критерием для дальнейшей классифи-

кации ландшафтных единиц используется тип землепользования. Существу-

ют различные схемы классификации антропогенного ландшафта. Остановимся

на классификации Милькова (1973, 1990), представляющейся нам наиболее

завершенной.

Выделяются следующие классы антропогенного ландшафта:

сельскохозяйственный, возникающий в процессе использования земель,

растительный и почвенный покров которых претерпевает существенные из-

менения и в большей или меньшей степени находящийся под контролем

человека;

промышленный, возникающий в процессе развития добывающих и обра-

батывающих отраслей производства;

линейно-дорожный, связанный с использованием и трансформацией зе-

мель в целях обеспечения коммуникации между людьми;

лесной антропогенный, образующийся в результате искусственных поса-

док лесных насаждений и восстановления лесов на месте вырубок и антропо-

генных гарей;

водный антропогенный, возникающий в процессе создания искусственных

водоемов и водотоков;

рекреационный, образующийся в зонах отдыха и активного туризма;

селитебный, своим возникновением связанный с поселениями челове-

ка, ландшафт городов и сел с их постройками, улицами, дорогами, насаж-

дениями;

беллигеративный (от лат. belligero — вести войну), возникающий в местах

ведения боевых действий или оборонительных укреплений, в результате чего,

например, существенно изменяется рельеф и, в большинстве случаев, поч-

венный и растительный покров.

Дальнейшее подразделение антропогенных ландшафтов заключается в

выделении подклассов, типов (зонально-поясных типов), подтипов и уро-

чищ. Фактор зональности играет ведущую роль в выделении типов (подти-

252

Экология городов

пов) сельскохозяйственного, лесного, рекреационного и, возможно, селитеб-

ного сельского ландшафтов, в то время как селитебный городской, линейно-

дорожный, промышленный, водный ландшафты имеют ярко выраженные

черты азональности (табл. 5.3).

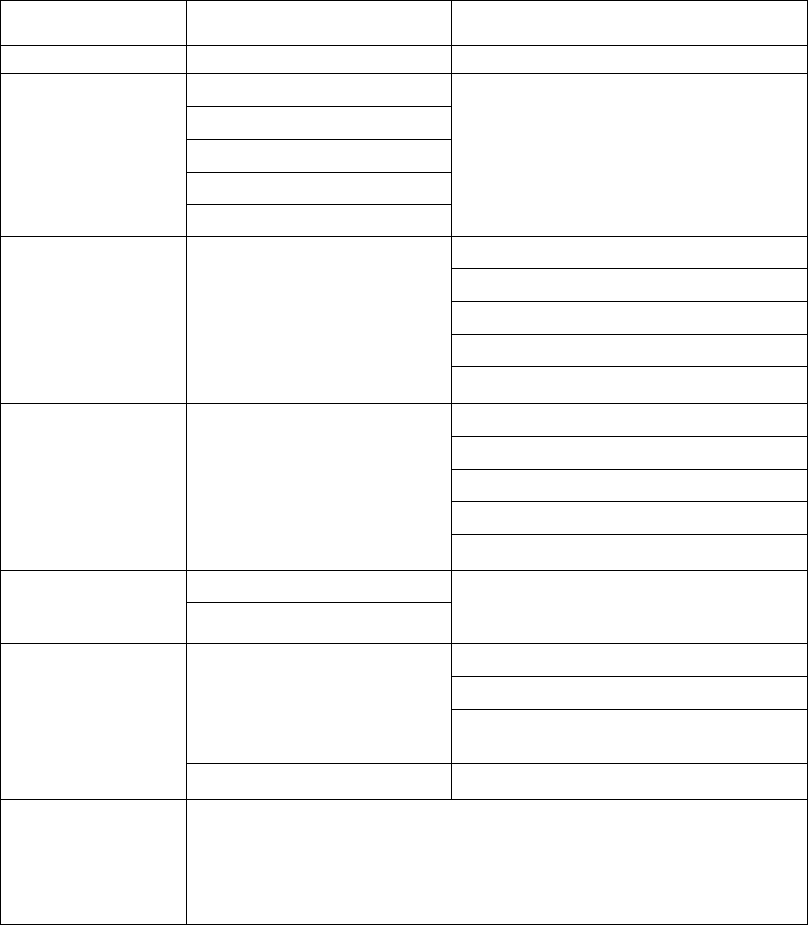

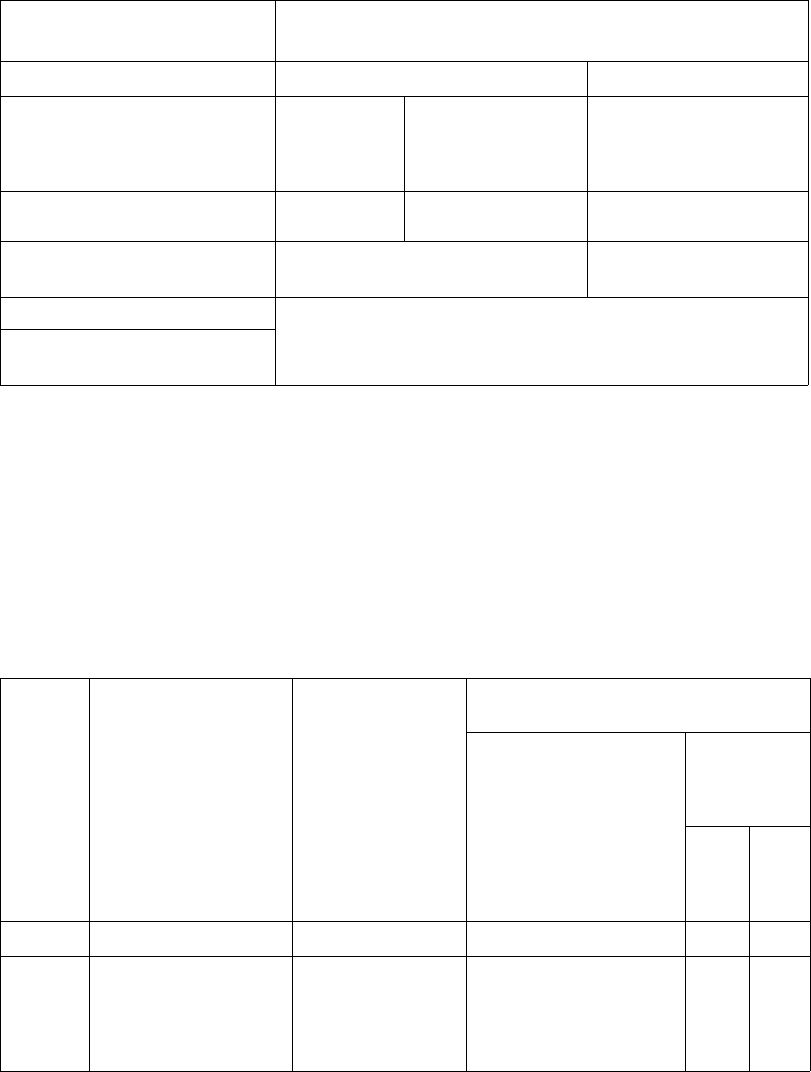

Таблица 5.3. Таксономические единицы антропогенного ландшафта

(по Милькову, 1973, 1990, с изменениями)

Класс Подклассы Типы

1 2

3

1. Сельскохозяй-

ственный

1.1. Полевой

1. Сельскохозяй-

ственный

1.2. Лугово-пастбищный

1.3. Садовый

1.4. Виноградниковый

1.5. Смешанный

2. Промышлен-

ный

Карьерный

2. Промышлен-

ный

Отвальный

Терриконовый

Промышленный карст

Свалки и полигоны ТБО

3. Линейно-

дорожный

Автомобильных дорог

3. Линейно-

дорожный

Железных дорог

Аэродромов

Нефте-, газопроводов

Линий электропередач

4. Лесной 4.1. Лесные культуры

Типы выделяются согласно подхо-

дам лесной типологии

4.2. Вторичные леса

Типы выделяются согласно подхо-

дам лесной типологии

5. Водный

5.1. Водохранилища 5.1.1. Крупные водохранилища

5.1.2. Средние водохранилища

5.1.3. Мелкие водохранилища и

пруды

5.2. Каналы

6. Рекреационный

Ландшафты и ландшафтно-техногенные комплексы вокруг

санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха, туристические

базы, кемпинги, крупные городские и пригородные парки с

аттракционами, лесопарки, лугопарки, гидропарки, ландшафт-

но-архитектурные музеи и т.п.

Раздел 5. Городская флора и фауна

253

Продолжение табл. 5.3

1

2 3

7. Селитебный

*

7.1. Сельский 7. Селитебный

*

7.2. Городской 7.2.1. Садово-парковый

7. Селитебный

*

7.2. Городской

7.2.2. Малоэтажный

7. Селитебный

*

7.2. Городской

7.2.3. Многоэтажный

7. Селитебный

*

7.2. Городской

7.2.4. Заводской

8. Беллигератив-

ный

Сторожевые курганы

8. Беллигератив-

ный

Оборонительные валы

8. Беллигератив-

ный

Воронки и траншеи

"Городской" или "урбанизированный"ландшафт! Часто даже в очень авто-

ритетных руководствах (например: Кучерявый, 1999) между этими термина-

ми ставится знак семантической тождественности. Однако любая террито-

рия, занятая городским поселением, особенно крупным, представляет собой

мозаику земельных участков с разными видами землепользования и ланд-

шафтными характеристиками — от полностью преобразованных земель за-

строенных центральных частей города до среднеизмененных природно-ан-

тропогенных урочищ лесопарковой зоны. Достаточно непредвзято посмот-

реть на схему любого города, не говоря о полевой ландшафтной съемке, чтобы

найти даже незначительные незастроенные участки пастбищных лугов, зара-

стающих пустырей, болот, городских лесов, не говоря уже об урочищах вод-

ного и рекреационного ландшафтов. Таким образом, "урбанизированный

ландшафт" является более широким понятием, чем "городской ландшафт",

включающим в себя урочища практически всех классов антропогенного ланд-

шафта. Но существенно и то, что необходимым и достаточным условием

формирования урбанизированного ландшафта является наличие именно се-

литебного городского ландшафта на определенной территории.

5.2.2. Урбанизированные биотопы

Подходы к типологии урбанизированных биотопов. Познание особенностей

и закономерностей существования живых организмов, их популяций и сооб-

ществ в урбанизированной среде, сравнение биотических комплексов раз-

личных городов между собой становится возможным только на основе упо-

рядочения разнообразия местообитаний не столько отдельных видов, сколь-

ко сообществ в целом, с их растительным покровом, животным и микробным

населением. При этом необходимо постоянно учитывать эффекты масшта-

бирования, связанные, с одной стороны, с различиями в размерах особей и

физических пространственных и кормопоисковых ниш, и, с другой стороны,

независимостью индивидуальных экологических потребностей видов, входя-

щих в сообщества.

254

Экология городов

Например, на гнездовой территории пары больших пестрых дятлов

(Dendrocopos major L.) в пригородном дубовом лесу произрастают сотни ство-

лов деревьев нескольких видов, тысячи, если не десятки тысяч стеблей травя-

нистых растений десятков видов (строго говоря, на этой территории могут

быть выделены одна или несколько растительных ассоциаций); каждый ствол

является местообитанием для десятков и сотен особей нескольких видов насе-

комых-ксилофагов

1

и тысяч особей насекомых-фитофагов, питающихся зеле-

ной массой, цветами и плодами; травянистые растения формируют местооби-

тания для десятков тысяч особей насекомых-фитофагов и тысяч особей их

хищников; в лесной подстилке и верхних горизонтах почвы обитают тысячи и

десятки тысяч особей десятков видов насекомых (хищников, сапрофагов

2

, коп-

рофагов

3

), многоножек, паукообразных, сухопутных ракообразных, червей, а

численность сотен видов микроорганизмов (бактерии, грибы, простейшие),

обитающих в почве, исчисляется десятками, если не сотнями миллионов. Кро-

ме того, помимо пары дятлов, на данной территории могут гнездиться одна—

две пары поползней (Sitta europaea L.), по несколько пар больших синиц (Parus

major L.), мухоловок-белошеек (Ficedula albicollis (Temm.)), зарянок (Erithacus

rubecula L.), зябликов (Fringilla coelebs L.), пеночек-трещоток (Phylloscopus

sibilatrix Viell.), а для такого хищника, как ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis

L.), эта территория может составлять лишь малую часть (от 1/25 до 1/10) его

гнездовой и охотничьей территории. Здесь же размещены территории десятка

особей землероек (Soricidae) и мышевидных грызунов (Muridae), может про-

кормиться одна белка (Sciuris vulgaris L.), а для горностая (Mustela erminea L.)

или ласки (М. nivalis L.), так же как и для ястреба, эта территория составляет

примерно 1/10 — 1/5 часть их кормопоисковой территории, не говоря уже о

крупных копытных млекопитающих (лось (Alces alces L.), косуля (Capreolus

capreolus L.), кабан (Sus scrofa L.)), для одной особи которых необходима тер-

ритория в сотни раз больше и которые могут также быть обнаружены на дан-

ной территории, если площадь лесного массива достаточно велика или он свя-

зан с соседними массивами.

Даже этот пример, в котором описано далеко не полностью возможное

сообщество живых организмов

4

, показывает, насколько непростой является

задача разграничения биотопов, насколько разными могут быть результаты

такого разграничения, если в фокусе исследования будут находиться, соот-

ветственно, только растения, наземные насекомые, почвенная мезофауна, один

вид или сообщество птиц или млекопитающих. Отсюда неизбежной является

множественность типологических или классификационных решений и от-

сутствие общепринятых схем подразделения урбанизированных биотопов.

Наиболее детально разработанными являются схемы, применявшиеся при

изучении растительного покрова и населения птиц городов.

Как уже было отмечено выше, выделение биотопов урбанизированных

биогеоценозов должно основываться на учете ландшафтной структуры тер-

1

Питающиеся древесиной.

2

Питающиеся трупами других животных.

3

Питающиеся экскрементами других животных.

4

Это еще не биогеоценоз в строгом терминологическом смысле, а только его часть.

Раздел 5. Городская флора и фауна

255

ритории. В этом случае типологические схемы могут использоваться для опи-

сания и сравнения растительности и животного населения различных таксо-

номических групп в различных городах, находящихся даже на разных конти-

нентах. Хотя в настоящее время пока еще нет работ, обобщающих опыт ти-

пологии и классификации биотопов урбанизированных территорий в разных

странах, в качестве главных признаков, используемых для выделения биото-

пов, можно отметить:

• наличие водоемов или водотоков;

• наличие и характер застройки;

• степень выраженности искусственных покрытий;

• вид городской инфраструктуры;

• наличие, тип и степень выраженности растительного покрова.

Такой подход позволяет выделить достаточно крупные биотопические

единицы (группы макробиотопов), практически совпадающие с классами

антропогенного ландшафта и пригодные для наиболее общей характеристи-

ки растительного покрова и животного населения любого города:

• водные и болотные биотопы;

• биотопы застроенных территорий;

• биотопы автомобильных, железнодорожных магистралей, трубопрово-

дов, линий электропередач с их полосами отчуждения;

• биотопы древесно-кустарниковых насаждений;

• открытые биотопы с преобладанием травяной растительности.

Дальнейшее подразделение внутри выделенных групп основывается на

использовании особенностей землепользования и функционального зониро-

вания территории города, "морфологии" и структуры естественных и техно-

генных элементов ландшафта, почвенного покрова и рельефа, т.е. в каждой

группе макробиотопов существуют самостоятельные критерии выделения

биотопических единиц более низкого ранга, вплоть до микробиотопов, на-

пример, отдельных зданий, сооружений, деревьев и их частей. Так, при изу-

чении фауны и животного населения застроенных территорий нужно иметь в

виду, что отдельные здания, как техногенные объекты, хотя и не могут рас-

сматриваться как таксономические ландшафтные единицы ранга фации, тем

не менее являются местообитаниями сообществ многих видов животных (в

основном членистоногих), которые в городах не встречаются вне сооружений

человека; для некоторых же видов птиц и млекопитающих (преимуществен-

но синантропных) здания являются необходимыми элементами местообита-

ний, используемые для размещения гнезд, укрытия и кормодобывания.

Например, характеризуя фауну жилищ человека, Клаусницер (1990) вы-

деляет такие микробиотопы:

• непостоянно отапливаемые жилые дома — внешняя оболочка зданий:

наружные стены (озелененные, неозелененные), крыши, балконы;

• внутренние помещения: чердаки, этажи, подвалы;

256

Экология городов

• постоянно отапливаемые здания;

• складские и производственные помещения: мельницы, зернохранили-

ща, элеваторы, пекарни, мясокомбинаты, плодоовощные склады, скла-

ды лекарственного сырья, книгохранилища, естественнонаучные му-

зейные коллекции, склады кож и шкур, текстиля и мягкой мебели, вин-

ные погреба и т.п.

Аналогичным образом отдельное дерево может также быть представлено

как набор микроместообитаний целого сообщества живых организмов: крона

(наружная часть, внутренняя часть и, далее — ветви, листья, цветки и пло-

ды), ствол (наружная часть, древесина и сердцевина), корневая система.

Степень детализации в выделении биотопов зависит от целей и объектов

биогеоценологического исследования города (табл. 5.4).

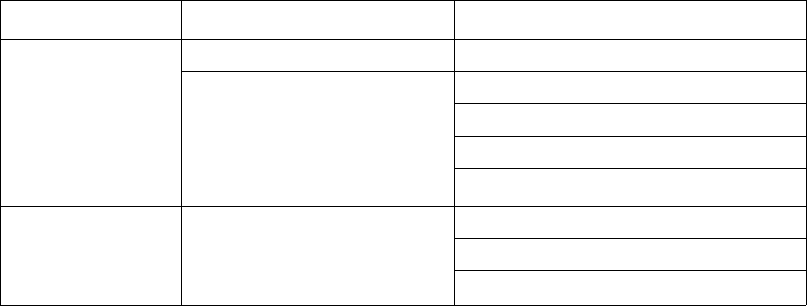

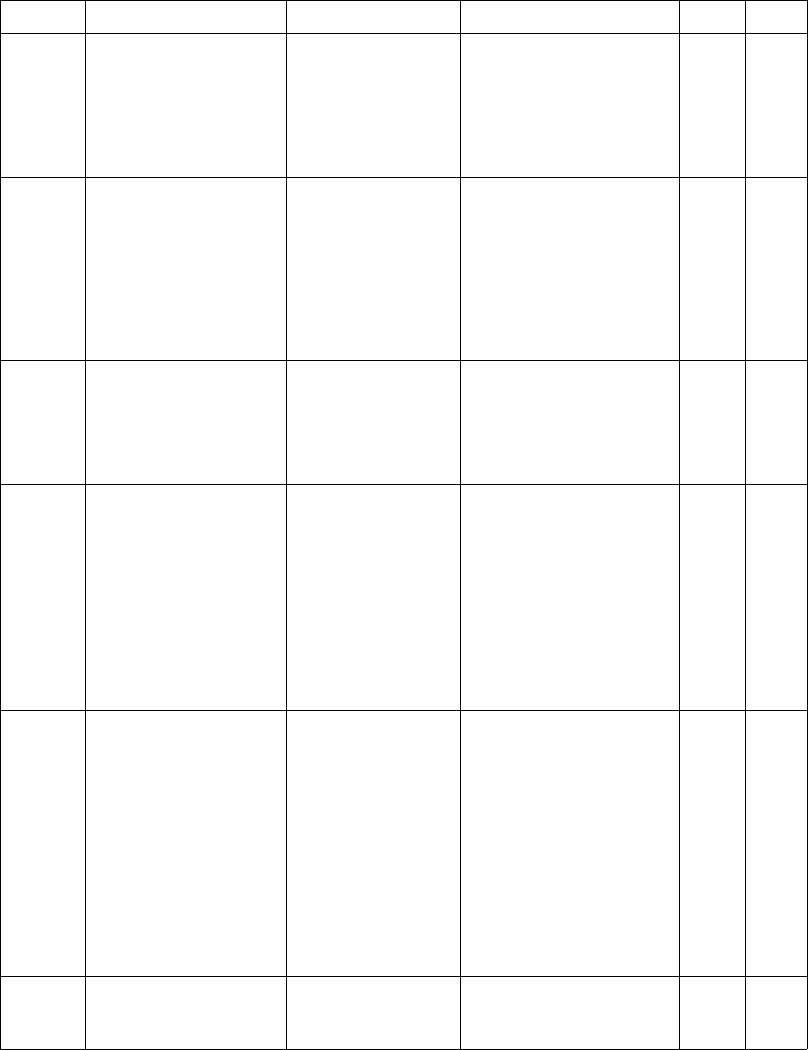

Таблица 5.4. Типы урбанизированных биотопов

1. Водные и водно-болотные биотопы

1.1. Реки и прочие естественные

водотоки

1.4. Водохранилища на реках

1.2. Каналы

1.5. Озера

1.3. Оросительные открытые системы

1.6. Пруды

рекреационные

1.3. Оросительные открытые системы

1.6. Пруды

рыбохозяйственные

1.3. Оросительные открытые системы

1.6. Пруды

технические

1.3. Оросительные открытые системы

1.6. Пруды

накопители сточных

вод

1.7. Болота (естественные и искусственные)

2. Биотопы застроенных территорий

2.1. Жилая и деловая застройка 2.1.1. Малоэтажная

2.1.1.1. Сельская

2.1. Жилая и деловая застройка 2.1.1. Малоэтажная

2.1.1.2. Городская

2.1. Жилая и деловая застройка

2.1.2. Многоэтажная

(сомкнутая, свободная,

"пунктирная")

2.1.2.1. Исторического

центра

2.1. Жилая и деловая застройка

2.1.2. Многоэтажная

(сомкнутая, свободная,

"пунктирная")

2.1.2.2. Старая (до 1920 г.)

2.1. Жилая и деловая застройка

2.1.2. Многоэтажная

(сомкнутая, свободная,

"пунктирная")

2.1.2.3. 1920-1930-х гг.

2.1. Жилая и деловая застройка

2.1.2. Многоэтажная

(сомкнутая, свободная,

"пунктирная")

2.1.2.4. 1940-1950-х гг.

2.1. Жилая и деловая застройка

2.1.2. Многоэтажная

(сомкнутая, свободная,

"пунктирная")

2.1.2.5. 1960-1970-х гг.

2.1. Жилая и деловая застройка

2.1.2. Многоэтажная

(сомкнутая, свободная,

"пунктирная")

2.1.2.6. Новостройки

(начиная с 1980 г.)

Раздел 5. Городская флора и фауна 257

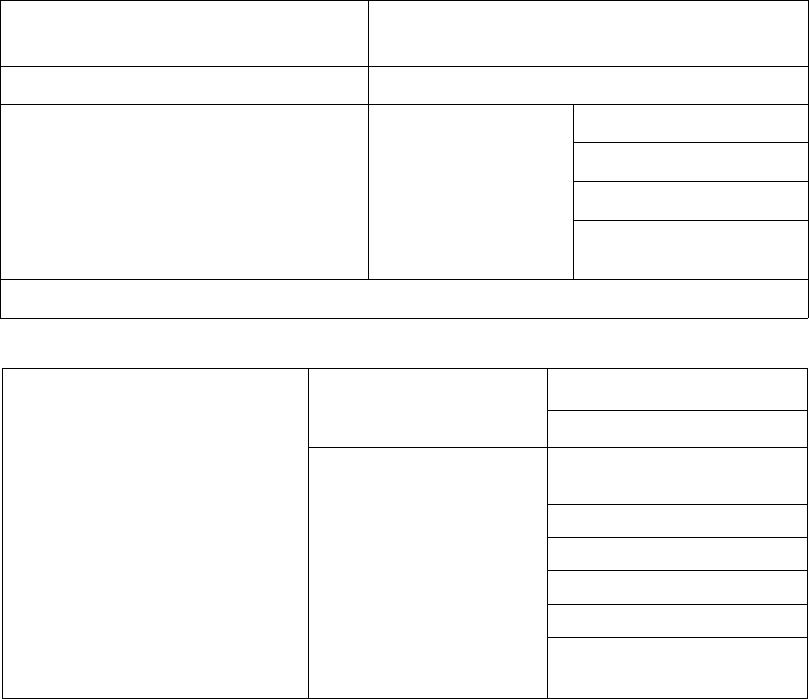

Продолжение табл. 5.4

2.2. Промышленно-

хозяйственная застройка

*

2.2.1. Заводская Дальнейшая детализация

осуществляется с учетом

профиля предприятий,

особенностей складируемых

или продаваемых товаров,

способа хранения автомоби-

лей (гаражи, крытые автосто-

янки) и т.п.

2.2. Промышленно-

хозяйственная застройка

*

2.2.2. Складская

Дальнейшая детализация

осуществляется с учетом

профиля предприятий,

особенностей складируемых

или продаваемых товаров,

способа хранения автомоби-

лей (гаражи, крытые автосто-

янки) и т.п.

2.2. Промышленно-

хозяйственная застройка

*

2.2.3. Торговая

Дальнейшая детализация

осуществляется с учетом

профиля предприятий,

особенностей складируемых

или продаваемых товаров,

способа хранения автомоби-

лей (гаражи, крытые автосто-

янки) и т.п.

2.2. Промышленно-

хозяйственная застройка

*

2.2.4. Вокзалы и аэропор-

ты

Дальнейшая детализация

осуществляется с учетом

профиля предприятий,

особенностей складируемых

или продаваемых товаров,

способа хранения автомоби-

лей (гаражи, крытые автосто-

янки) и т.п.

2.2. Промышленно-

хозяйственная застройка

*

2.2.5. Гаражная

Дальнейшая детализация

осуществляется с учетом

профиля предприятий,

особенностей складируемых

или продаваемых товаров,

способа хранения автомоби-

лей (гаражи, крытые автосто-

янки) и т.п.

2.3. Госпитально-санаторная застройка

2.4. Застройка образовательных учреждений

2.5. Застройка культурного и культового назначения

3. Биотопы линейно-дорожного ландшафта

3.1. Автомобильные магистрали

3.5. Линии электропередач

3.2. Открытые автостоянки

3.6. Линии наземных трубопроводов (нефте-

проводы, газопроводы, теплопроводы и т.п.)

3.3. Аэродромы

3.6. Линии наземных трубопроводов (нефте-

проводы, газопроводы, теплопроводы и т.п.)

3.4. Железнодорожные магистрали

3.6. Линии наземных трубопроводов (нефте-

проводы, газопроводы, теплопроводы и т.п.)

4. Древесно-кустарниковые насаждения

4.1. Лесные насаждения

4.2. Нелесные насаждения

4.1.1. Природные

Корен-

ные

Произ-

водные

дальнейшее под-

разделение осуще-

ствляется на

основе принципов

типологии лесных

насаждений

4.1.2. Природно-

антропогенные и

антропогенные

дальнейшее

подразделение

осуществляется

на основе прин-

ципов типологии

лесных насажде-

ний

4.2.1. Парки 4.2.1.1. Неза-

строенные

4.2.1.2. За-

строенные

ландшафтные

мемориальные

усадеб, музей-

но-архитектур-

ных комплек-

сов

с аттракциона-

ми

4.2.1.3. Городские сады

4.2.2. Кладбища

4.2.3. Ботанические сады и дендрарии

4.2.4. Зоологические парки

4.2.5. Скверы

4.2.6. Бульвары и аллеи

4.2.7. Насаждения санитарно-защитных зон

4.2.8. Полезащитные полосы

4.2.9. Внутриквартальные насаждения

4.2.10. Плодовые сады

258

Экология городов

Продолжение табл. 5.4

5. Биотопы открытых незастроенных пространств

5.1. Биотопы промышлен-

ного ландшафта

5.2. Биотопы травянистых биогеоценозов

5.1.1. Зарастающие карьеры

5.2.1. "Природные"

5.2.2. Антропогенные

5.1.2. Терриконы 5.2.1.1. Луга

•

суходольные

низинные

пойменные А

5.2.2.1. Поля и залежи

5.1.3. Зарастающие намыв-

ные пески

сенокосы

т

пастбища

•

5.2.2.2. Виноградники

5.1.4. Свалки, полигоны

твердых бытовых отходов

5.2.1.2. Остатки степной расти-

тельности (саванн, прерий)

5.2.2.3. Огороды

5.1.5. Хвостохранилища Другие зонально-поясные типы

5.1.6. Золо- и шламонако-

пители

Другие зонально-поясные типы

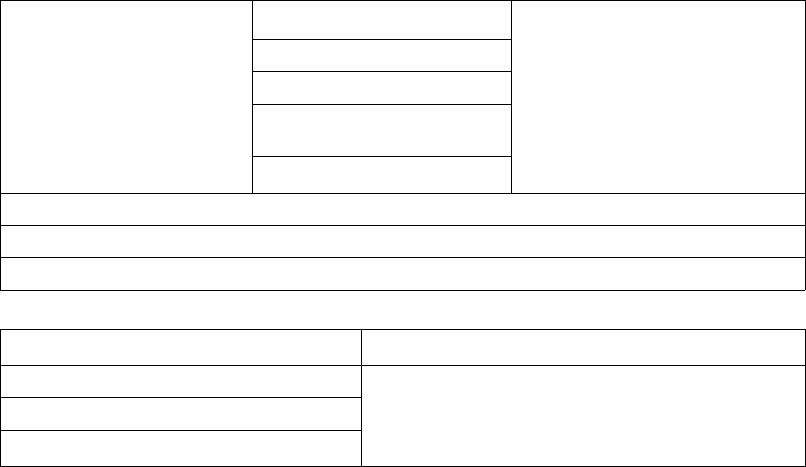

Гемеробность урбанизированных биогеоценозов. Все биогеоценозы, сложив-

шиеся на урбанизированных территориях, отличаются той или иной степе-

нью гемеробности, т.е. окультуренности, индикатором которой является рас-

тительный покров. Критериями определения степени гемеробности являют-

ся: степень утраты видов естественной флоры, доля однолетников и доля

неофитов в растительном покрове, степень нарушенное™ почвенного по-

крова, содержание ионов водорода (рН) и питательных веществ в почве в

результате антропогенного воздействия (табл. 5.5).

Таблица 5.5. Шкала гемеробности наземных экосистем

Степень

гемероб-

ности

Примеры экосистем

Характерные

антропогенные

воздействия

Характеристики растительности и

флоры

Степень

гемероб-

ности

Примеры экосистем

Характерные

антропогенные

воздействия

Растительность Доля во

флоре

сосудистых

растений

Степень

гемероб-

ности

Примеры экосистем

Характерные

антропогенные

воздействия

Растительность

нео-

фитов

одно-

лет-

ни-

ков

1 2 3

4

*

5

6

Агеме-

робная

Скалистые, болот-

ные, тундровые,

высокогорные

Отсутствуют

Водная, болотная и

наскальная раститель-

ность — фрагментарно

только в самых мало-

посещаемых районах

0% < 20%

Раздел 5. Городская флора и фауна

259

Продолжение табл. 5.5

1

2 3 4 5 6

Олигоге-

меробная

Леса с незначительны-

ми лесохбзяйственны-

ми мероприятиями или

слабым выпасом,

растущие дюны,

развивающиеся низин-

ные и верховые болота

Незначительные

изъятие древесины,

выпас, загрязнение

воздуха и воды

Слабо ухоженные или

слабо выпасаемые леса,

засоленные луга, расти-

тельность развивающихся

дюн, верховых и низин-

ных болот, некоторых

водных сообществ

< 5% < 20%

Мезоге-

меробная

Насаждения интроду-

цированных видов

деревьев с развитыми

кустарниковым и

травяным ярусами,

пустоши, суходольные

луга, экстенсивно

используемые пастбища

и сенокосы

Раскорчевка,

распашка, сплош-

ные рубки, снятие

дернины, слабое

удобрение

Сильно измененная

растительность лесов,

лугов, ландшафтных

парков

5-12%

< 20%

а-эуге-

меробная

Интенсивно используе-

мые луга (пастбища),

леса, газоны

Удобрение, извест-

кование, примене-

ние пестицидов,

незначительный

дренаж

Рудеральные' сообщества,

газоны, искусственные

лесонасаждения из

интродуцированных ви-

дов с развитым напочвен-

ным покровом

13-17% 21-

30%

Р-эуге-

меробная

Сельскохозяйственные

угодья с типичной

развитой флорой

сорняков, сеяные луга с

однолетними сорняка-

ми, интенсивно

используемые леса,

парки, поля орошения

Выравнивание

почвенного покро-

ва, регулярная

вспашка, умеренное

внесение минераль-

ных удобрений,

орошение сточными

водами

Типичные сегетальные

2

и

рудеральные сообщества,

находящиеся под контро-

лем со стороны человека,

промышленные леса и

парки с сильно нарушен-

ным напочвенным

покровом и угнетенным

или отсутствующим

естественным возобновле-

нием, нитрофильные

пионерные сообщества

13-17%

18-22%

30-

40%

Полиге-

меробная

Высокоспециализиро-

ванные культурные

биогеоценозы (интен-

сивные фруктовые

сады, виноградники,

полевые культуры),

мусорные свалки,

отвалы, кучи щебня в

первые годы после

возникновения,

асфальтированные

дороги, железнодорож-

ные насыпи, частично

застроенные площади

Глубокая или

плантажная вспаш-

ка, постоянное и

глубокое осушение

или орошение,

интенсивное

удобрение почвы,

использование

пестицидов, внесе-

ние чужеродных

материалов в почву

и их перемешивание

Слабоконкурентные

пионерные сообщества —

недолговечные рудераль-

ные сообщества с доми-

нированием однолетни-

ков

18-22%

> 23%

>40%

Метаге-

меробная

Полностью застроен-

ные площади, отрав-

ленные экосистемы

—

Отсутствие

—

1

Сообщества нарушенных, замусоренных местообитаний.

2

Сообщества полевых сорняков.

9*

260

Экология городов

Аналогичным показателю гемеробноети для водных экосистем являет-

ся показатель сапробности, связанный с содержанием органических за-

грязняющих веществ в воде (разд. 3.3.2). Как целые сообщества, так и

отдельные виды растений и животных могут быть размещены по шкале в

зависимости от их отношения к степени гемеробноети или сапробности

местообитаний.

5.3. Фитомелиорация городской среды

5.3.1. Функции растительного покрова в городах

Неоднородность условий произрастания, контроль со стороны человека

обусловливает неоднородность состава и неравномерность размещения рас-

тительности в городе. "Лесистость" городской территории на разных участ-

ках составляет от 1 до 98% (Кучерявый, 1999). В отличие от типичного евро-

пейского города эпохи Средневековья, почти полностью лишенного расти-

тельного покрова, современные города с их системой искусственных зеленых

насаждений, пригородных лесов, парков и спонтанно формирующимся рас-

тительным покровом на любых участках с нарушенным почвенным субстра-

том, где контроль со стороны человека ослабевает, уже не являются "цар-

ством камня, металла, стекла и бетона", символом победы Человека над При-

родой (Ле Корбюзье). И если в эпоху Возрождения, когда человек "распахнул"

свои городские поселения для растений, отвел значительные площади под

устройство садов, парков, "итальянских двориков", фонтанов, а города стали

более светлыми, просторными, проветриваемыми, зеленые насаждения рас-

сматривались как своего рода элемент роскоши, отвечающий в первую оче-

редь эстетическим запросам человека, то в современную эпоху, после двух

столетий господства "промышленного" города, городские насаждения уже не

являются красивым, но необязательным элементом городской структуры,

далеким от удовлетворения насущных потребностей человека. Именно рас-

тительность делает урбоэкосистему полноценной экосистемой, и наличие сети

зеленых насаждений в городе становится уже не символом богатства и роско-

ши, а условием выживания человека.

Помимо традиционных функций, выполняемых растительным блоком в

любой экосистеме, а именно — производство первичной продукции в ре-

зультате фотосинтеза, потребляемой затем консументами и редуцентами

(после отмирания частей растений), и формирование жизненного простран-

ства для консументов и редуцентов (средообразующая функция), — в урбо-

экосистеме существенное значение приобретают такие функции раститель-

ности, как:

• охлаждение городского "острова тепла" за счет увеличения альбедо по-

верхности и транспирации;

• стабилизация ветрового режима, "разгрузка" воздушных масс;