Снегирева Л.И. Практикум по отечественной истории. Часть 2

Подождите немного. Документ загружается.

211

• Известно, что реформы 1965 г. были свернуты. По табл. 41 проследите по-

следствия этого процесса.

Таблица 41

Последствия свертывания реформ 1965 г.

332

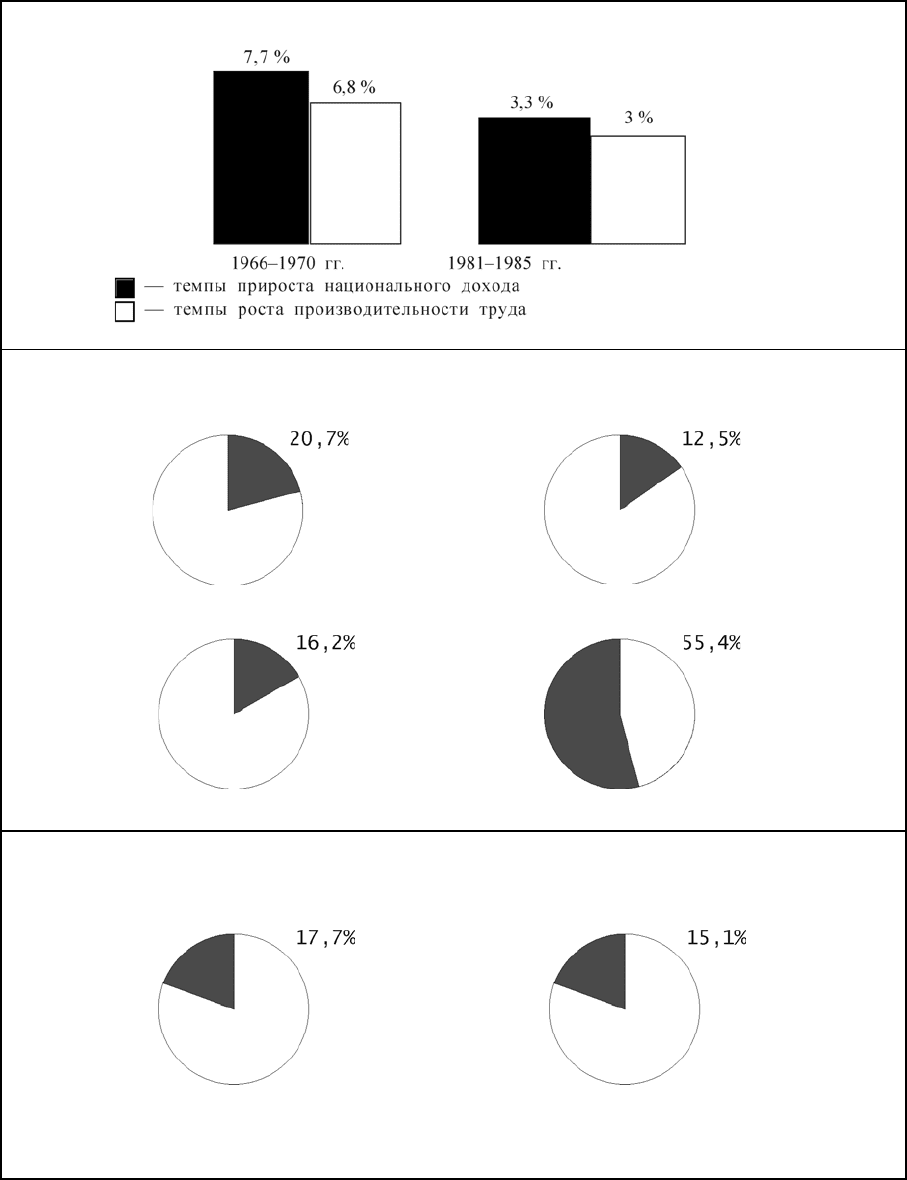

I. Снижение темпов прироста национального дохода и роста производительности труда

II. Изменение структуры экспорта СССР в 1960–1985 гг.

Доля машин и оборудования

1960 г. 1985 г.

Доля нефти и газа

1960 г. 1985 г.

III. Снижение удельного веса капиталовложений

в жилищное строительство в СССР в 1966–1985 гг.

1966–1970 гг. 1981–1985 гг.

Построено квартир: в 1960 г. – 2 млн., в 1984 г. – 2 млн.

212

Продолжение табл. 41

• В соревновании с капиталистическим миром СССР ценой многолетних уси-

лий добился в 60–70-е гг. паритета в военной области. А почему государство

не смогло добиться паритета за это же время на другом направлении в области

экономики? Ведь то оружие, которое страна имела, могло быть произведено

лишь при высокоразвитой экономике, огромных достижениях в науке и тех-

нике и т.п. Обоснуйте свой ответ.

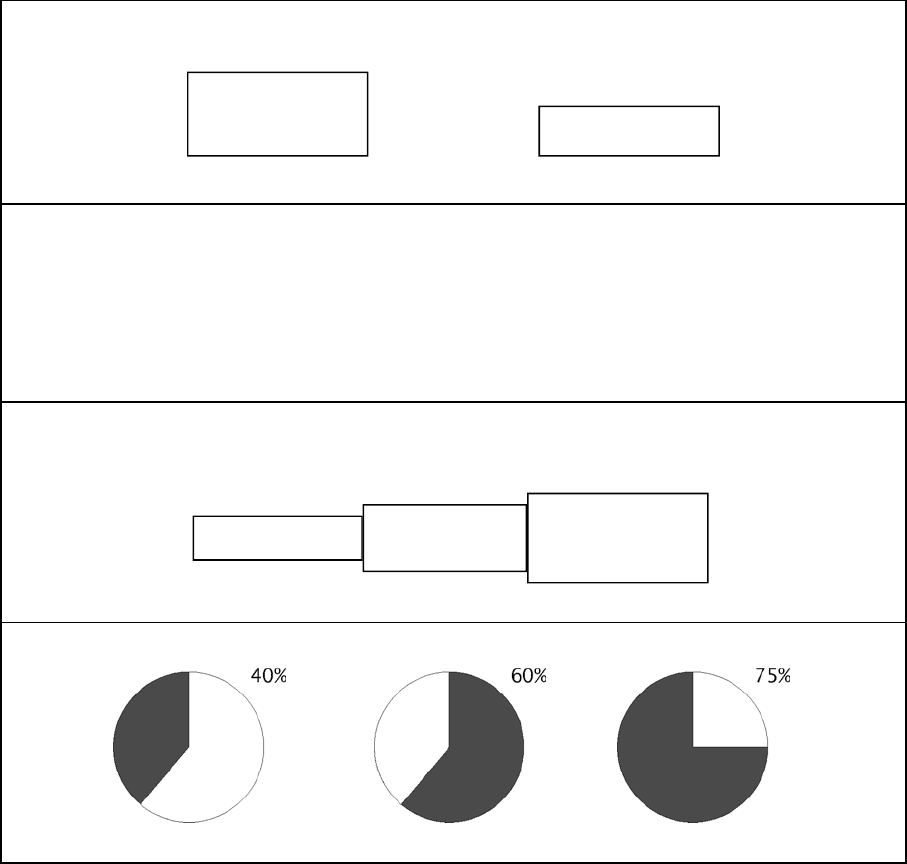

IV. Снижение прироста доходов на душу населения в СССР в 1966–1985 гг.

2,1%

5,9%

1966–1970 гг. 1981–1985 гг.

V. Увеличение импорта продовольствия в СССР к 1985 г.

(по сравнению с 1970 г.)

Мясо и мясопродукты – в 5,2 раза

Рыба – в 12,4 раза

Растительное масло – в 12,8 раза

Зерно – в 13,8 раза

Сливочное масло – в 183,2 раза

VI. Оставалась низкой доля фонда зарплаты в национальном доходе

(на 1985 г.)

80,0% 64,0% 36,5%

СССР США Швеция, Швейцария

VII. Оставалась высокой доля физического труда в СССР к началу 80-х гг.

Промышленность Строительство Сельское хозяйство

213

• Изучите данные табл. 42, дающие представление о развитии советской эконо-

мики в этот период.

Таблица 42

Основные общие показатели развития

экономики СССР в 1965-1985 гг. (в %)

333

• По табл. 43 ознакомьтесь с особенностями политического и духовного разви-

тия страны.

Таблица 43

Особенности политического и духовного

развития страны в 60-80-е гг.

• По словам Р. Медведева, «Брежнев был явно малообразованным человеком,

… его интеллект можно было бы назвать посредственным». Если это так,

то почему ему удалось удержаться у власти около восемнадцати лет?

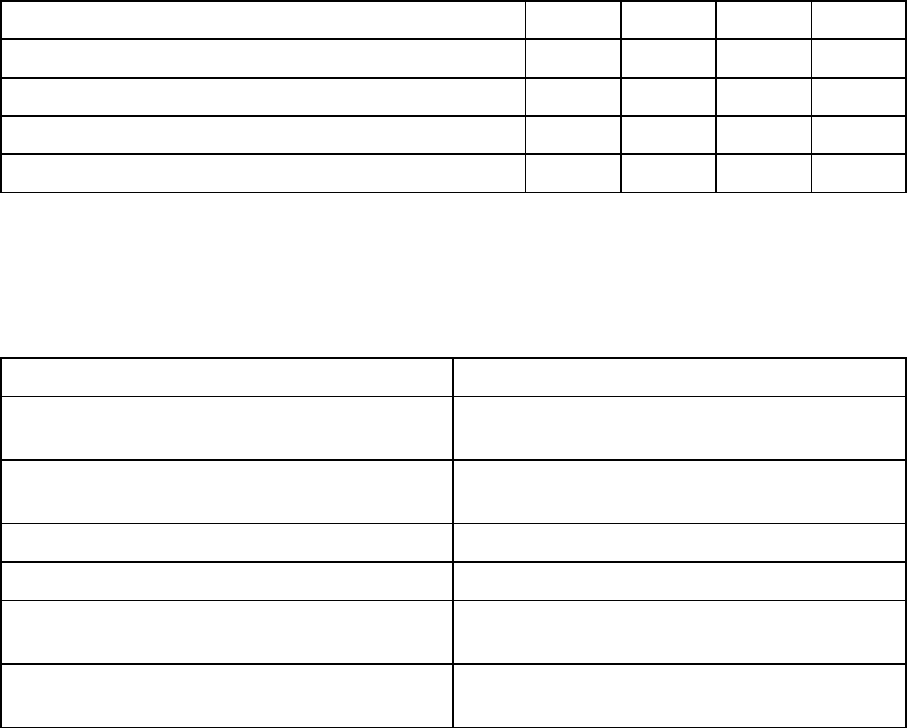

Пятилетки 8-я 9-я 10-я 11-я

Прирост производства промышленной продукции 50 43 24 20

Прирост производства сельхоз. продукции 21 13 9 6

Прирост национального дохода 49,9 27,1 25,1 25,2

Рост производительности труда 37 23 17 15,2

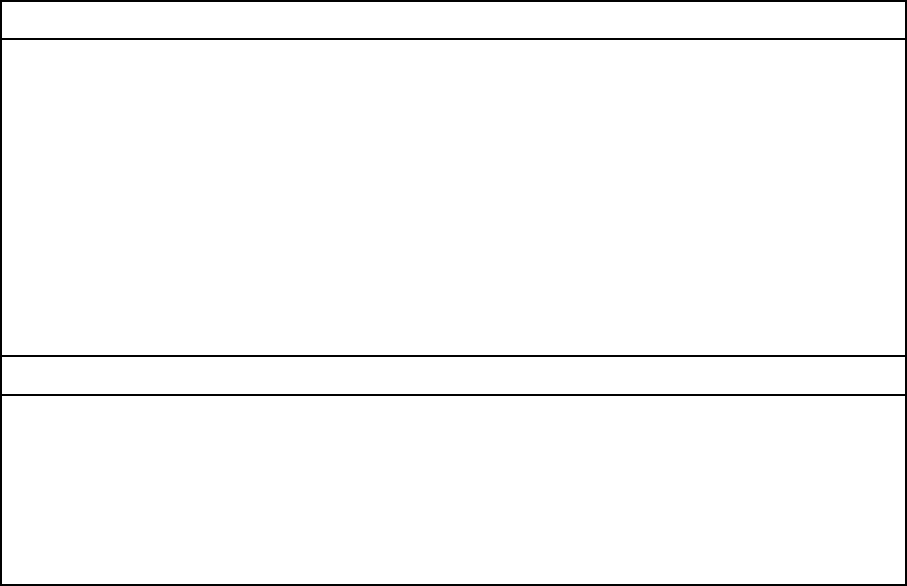

Особенности Социальные последствия

Разрыв между провозглашенными идеалами

развитого социализма и реальной жизнью

Все большее закостенение партийно-

государственных структур

Уход от анализа реальных противоречий

общественного развития

Постепенное пробуждение национального

самосознания народов

Обострение идеологической борьбы Нарастание массового скептицизма

Идейная реабилитация сталинизма Запреты и ограничения в духовной жизни

Противостояние официально-догматической и

гуманистической, демократической культуры

Возвеличивание нового вождя Л.И. Брежнева

Формирование духовных предпосылок

перестройки

214

• На основании данных табл. 44 ответьте на вопрос: Каковы особенности внеш-

ней политики СССР в конце 60-х – начале 80-х гг.? Могла ли разрядка быть

долгой?

Таблица 44

Внешняя политика СССР в 1965–1984 гг.

2.15.4. РАБОТА С ПОНЯТИЯМИ И ТЕРМИНАМИ

Как вы определите сущность следующих понятий: «застой», «ресталинизация»,

«теневая экономика», «советский народ», «развитой социализм», «мораторий»,

«конформизм», «конфронтация», «диссиденты».

2.15.5. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ И ИМЕНА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ

14 октября 1964 г. Избрание Л. Брежнева первым секретарем ЦК КПСС.

Март 1965 г. Аграрная реформа.

Сентябрь 1965 г. Реформа в промышленности.

21 августа 1968 г. Вступление войск СССР, ГДР, ПНР, ВНР, НРБ в Чехословакию.

Март 1961 г. Принятие на XXIV съезде КПСС Программы мира.

1 августа 1975 г. Подписание в Хельсинки Заключительного акта Общеевро-

пейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

7 октября 1977 г. Принятие новой Конституции СССР.

24 декабря 1979 г. Начало ввода советских войск в Афганистан.

12 ноября 1982 г. Избрание Ю.В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Февраль 1984 г. Избрание К.У. Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Разрядка

1965 г.

– эскалация американской агрессии во Вьетнаме, начало широкомасштабной помощи

СССР – ДРВ; индо-пакистанский вооруженный конфликт и посредничество СССР в его

преодолении

1966–1969 г.

– обострение советско-китайских отношений, поиски выхода из кризиса

1968 г.

– подписание договора о нераспространении ядерного оружия

1971 г.

– принятие программы Мира

1972 г.

– подписание «Основ взаимопомощи между СССР и США», ОСВ-1 и договора

по ПРО

Начало 70-х гг.

– подписание ФРГ договоров об основах отношений с СССР, Польшей, ГДР,

ЧССР; подписание четырехстороннего соглашения по Западному Берлина

1975 г.

– подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству

в Европе; ликвидация очага военной опасности в Юго-Восточной Азии

Конфронтация

1968 г.

– вмешательство СССР во внутренние дела ЧССР; широкомасштабная помощь араб-

ским странам Ближнего Востока

1976 г.

– начало развертывания в Восточной Европе советских ракет средней дальности

1979 г.

– введение советских войск в Афганистан; начало широкомасштабной войны

1983 г.

– начало размещения американских ракет средней дальности в Европе и советских

БРПЛ у берегов США

1984 г.

– дальнейшее усиление напряженности в советско-американских отношениях

215

2.16. ПЕРЕСТРОЙКА: ЗАМЫСЛЫ И РЕАЛЬНОСТЬ. КРИЗИС И РАСПАД СССР

(1985–1991 ГГ.)

2.16.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

В

АРИАНТ

1

1. Новый курс М.С. Горбачева. Апрельские перемены.

2. Перестройка политической системы и экономические новации.

3. Распад СССР и его последствия.

В

АРИАНТ

2

1. Перестройка в СССР: замыслы и реальность (1985–1991 гг.):

а) предыстория перестройки и ее сущность;

б) попытки экономических преобразований и причины их неудач;

в) перестройка политической системы и ее итоги;

г) концепция «нового политического мышления» и ее реализация;

д) крах перестройки: причины и последствия.

И

СТОЧНИКИ

И

ЛИТЕРАТУРА

Основные источники и документы: резолюция XIX партконференции КПСС «О демократизации

советского общества и реформе политической системы»; Постановление №1 Государственного

комитета по Чрезвычайному положению в СССР (19 августа 1991 г.); Алма-Атинская декларация

(декабрь 1991 г.).

Рыжков Н. Перестройка: история предательств. М., 1992.

Кара-Мурза С. После перестройки: интеллигенция на пепелище родной страны. М., 1995.

Медведев В. В команде Горбачева. Взгляд изнутри. М., 1994.

Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. М., 1993.

К гуманному, демократическому социализму. Программное заявление XXVIII съезда КПСС / Ма-

териалы XXVIII съезда КПСС. М., 1990.

Горбачев М.С. Социалистическая идея и революционная перестройка. М., 1989.

Лигачев Е.К. Воспоминания // Аргументы и факты. 1991. №3–6.

Зиновьев А. (Интервью) // Родина. 1990. №8.

Комиссары перестройки // Родина. 1992. №1.

Бутенко А. Историческая неудача или начало революции? // Общественные науки и современ-

ность. 1992. №4.

Согрин В. Перестройка: итоги и уроки // Общественные науки и современность. 1992. №1.

Согрин В.М. Горбачев: личность и история // Общественные науки и современность. 1992. №3.

Баталов Э. Перестройка и судьба России // Общественные науки и современность. 1992. №2.

Руткевич М.Н. Обострение национальных отношений в СССР // Социум. 1991. №1.

Князев Ю. Демократическая революция в Восточной Европе. Причины и последствия // Комму-

нист. 1990. №14.

Гурен А. Процесс демократизации в восточно-европейских странах // МЭ и МО. 1991. №11.

2.16.2. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

О

ППОЗИЦИОННАЯ

РОССИЙСКАЯ

ПРЕССА

ОБ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПРОБЛЕМАХ

ПЕРИОДА

ПЕРЕСТРОЙКИ

(

ИЗ

СТАТЬИ

А.К. Ц

ИКУНОВА

(К

УЗЬМИЧ

) «Р

ОССИЯ

И

РЫНОК

»)

334

Обособленный анализ нормативных актов СССР о переходе к рыночным отноше-

ниям не дает ответа на главный вопрос: почему руководство партии и правительства

взяло курс на развитие капиталистических отношений взамен планово-централизован-

ной экономики так называемого социализма. Корни кроются в международной эконо-

мике и международных правовых актах.

Наша перестройка – часть всемирной перестройки. Первый этап мировой пере-

стройки начался после энергетического кризиса 1973 г., наглядно показавшего

216

развитым странам с рыночной экономикой, какую опасность несет нехватка сырья

и энергии. По данным ООН, сырья и энергии хватает (при оптимальном использова-

нии) только на 1 млрд. человек. На 1 января 1990 г. на Земле проживало уже более

5,5 млрд..., к 2000 г. ожидается более 8 млрд. Не случайно, что в золотой фонд

«одного миллиарда» входят только такие страны, как США, Япония, страны ЕЭС

и т.д., в то время как 4/5 населения Земли из Азии, Африки, СССР, Латинской

Америки, обладающие основной массой сырья и энергии, вытеснены с «места

под солнцем» и, по существу, являются сырьевыми колониями вышеназванных стран.

Мы восхищаемся высоким уровнем жизни западных стран с так называемой развитой

рыночной экономикой, но забываем о том, что в мире единый энерго-сырьевой сосуд,

и наполнить его сверх того, что в нем, никак нельзя, а делить «по-братски» на 160 го-

сударств мира – пустая затея: каждый, получив по капле, будет ни сыт, ни пьян.

И если бы в Африке или в СССР каждая семья имела всего вдоволь, то этого не было

бы на Западе и в Японии или Сингапуре.

Персидский кризис сентября 1990 г. наглядно это показывает: развитые страны

в шоке от угроз Ирака установить контроль над нефтью Кувейта и других стран регио-

на. Западные специалисты справедливо считают, что удержать в узде 7 млрд. населе-

ния в 2000 г. практически невозможно: «голодные» съедят «сытых» вместе с ядерным

оружием. Не помогут даже догмы идеологии «о светлом будущем» в концепциях

Маркса, Ленина, Мао Цзедуна и пр. Раскрытие корней идеологий есть первый признак

гибели идеологий. Вот почему в 90-х годах XX века появилась и укрепляется новая

теория так называемой интернационализации и взаимозависимости государств, суть

которой в создании единого мирового центра с единым централизованным распреде-

лением капиталов, товаров и рабочей силы, в конечном счете – сырья, где железная

гвардия международных вооруженных сил ТНК (транснациональных корпораций) бу-

дет создавать «мировой правопорядок и стабильность» (доклад ООН). В этом свете

следует рассмотреть этапы разоружения, конверсии, сокращения национальных воо-

руженных сил и т.д. Далеко идущая цель: сохранение контроля над естественными

и природными ресурсами Земли в руках промышленно-финансовой элиты мира.

Не случайно, что Программа ООН по экономическому и социальному развитию

на 1990-е годы не содержит бывших в 60-е и 70-е гг. установок на неотъемлемый

суверенитет народов над их естественными и природными богатствами (см. доклад

ООН). Как говорят дипломаты, следует избежать риска «разбазаривания» сырья

по национальным «квартирам». <...>

Сразу же оговоримся: перестройка – не советское и не русское слово. Оно пере-

шло в наш лексикон и стало политическим термином из международного права,

а практически было разработано в кулуарах Всемирного Банка и МВФ

(Международный валютный фонд). Об этом говорится, в частности, в докладе МВФ

«Социальные аспекты структурной перестройки». Развернутое определение пере-

стройки можно впервые найти в документе №276 (XXVII) от 20 октября 1983 г. в рам-

ках Совета по торговле и развитию ООН, затем идут решения №297 от 21 сентября

1984 г. и т.д. Интерес представляет доклад ЮНИДО (организация ООН по промыш-

ленному развитию) №339 от 1985 г. «Перестройка мирового промышленного произ-

водства и перемещение промышленных мощностей в страны Восточной Европы».

Документов на этот счет много, но главные их идеи сводятся к следующему:

1. Возросло загрязнение окружающей среды в развитых странах, вывоз сырья себя

не оправдывает, малая окупаемость.

217

2. Необходимость вывода за пределы стран с развитой рыночной экономикой

не только добывающих, но и многих перерабатывающих предприятий. Научно-

информационные общества, как США, Япония, Западная Европа, ввиду завершения

своей структурной перестройки, начавшейся с 1973 г., отказываются от традиционной

политики «консервирования» СССР и ряда других стран в качестве аграрно-сырьевой

колонии и переводят их в разряд промышленных колоний, так называемый нижний

этаж мировой цивилизации, вынося на территорию этих стран все материалоёмкие,

трудоёмкие, экологически грязные производства. Намечается с 1995 г. полностью

вывозить к ним сырье и там перерабатывать.

3. Ввиду нестабильности в странах Азии и Африки предпочтение отдать тер-

ритории СССР. Джон Скиннер, президент ТНК «Бизнес интернэшионал», так сказал:

«Наша задача – проникнуть на советский рынок, овладеть дешевым сырьем и там же

его перерабатывать в условиях самой дешевой рабочей силы».

<...> Первый этап перестройки можно назвать периодом первоначального

накопления капиталов. Когда корабль тонет, с него тащат все, что попадает под руку,

и чем подороже, тем лучше. В январе 1987 г. по решению ЦК КПСС и Совмина СССР

было частично отменено ограничение во внешней торговле и без ДВК

(дифференцированных валютных коэффициентов) разрешено предприятиям и лицам

продавать за рубеж все дефицитные товары: продовольствие, сырье, ширпотреб,

энергию, золото, химтовары... Даже «мясные лошади» попали в этот злополучный

список! Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от сентября и октября 1987 г.

предприятиям давались уже «обязательные директивные указания» о продаже

дефицита за рубеж. Это создало незаинтересованность во внутреннем рынке, началось

вымывание товаров, обесценивание рубля, а после постановлений 1987 г.

о совместных с иностранцами предприятиях и Закона о кооперации 1988 г. началось

повальное опустение наших магазинных полок. Международная спекуляция приняла

невиданные размеры.

Второй этап перестройки начался с 1989 г. и характеризуется захватом земли

и производства. Появились законодательные акты о собственности, об аренде, о земле,

о малых предприятиях, об акционерных обществах, о неправительственных (якобы)

международных топливно-энергетических ассоциациях, о концернах, валютных и про-

чих фондах и т.д.

Третий этап намечается с 1992 г. – этап, очевидно, сращивания ТНК и совпроиз-

водства.

<...> Главный и основной закон – это Закон о собственности, вступивший в силу

с 1 июля 1990 года.

Закон о собственности в СССР закрепляет три вида собственности: частную, кол-

лективную и государственную. Красной нитью через все виды собственности прохо-

дит идея акционерного вложения в неограниченных размерах (ст. 7, п. 3). Социальное

положение определяется толщиной кармана. Если сравнить сотни миллиардов зару-

бежной и нашей «теневой» мафии с заработной платой работника СССР, то станет

вполне ясно, для кого раскрывает объятия положение ст. 1, п. 2, где говорится о свобо-

де «любой хозяйственной или иной деятельности» любых лиц и организаций, в том

числе и зарубежных. Как и в Декрете СНК от упомянутого 23 ноября 1920 г.,

разрешается беспрепятственный наем рабочей силы зарубежными фирмами, но вывоз

прибыли и сырья ограничен пока с 95 процентов, как ранее, до 80. Как писал Фазиль

Искандер, «прогресс – это когда тебя убивают, но уже не отрезают уши». В трудовые

доходы записываются суммы акций, дивиденды, наследство, ценные бумаги, «иные

218

источники» (прибыль от ловкости рук, как говорил Остап Бендер). Рассчитывая, оче-

видно, на дебилов, ст. 6 (в п. 2) объясняет «иные источники» «личными способностя-

ми». У кого много денег – тот способный. Всем остальным закон позволяет гнуть спи-

ну на «способных».

Широко дано понятие объекта собственности. Ими становятся дома, земли, недра,

транспорт, средства производства, ценные бумаги, предметы материального и духов-

ного производства и даже... растительный и животный мир.

Коллективная собственность так замаскирована в законе, что трудно догадаться,

для кого она предназначена в конечном итоге. По тексту статей – это якобы содруже-

ство «лис» советских, «волков» зарубежных и «зайцев-производителей». Этакий со-

вместный ужин.

Однако в ст. 12 четко оговорено, что положение «коллективного собственника»

определяется его денежным вкладом в предприятие. Если вклад 100 рублей, то соот-

ветствующий и социальный вес работника, а если 3 миллиарда – и все как положено.

<...> Так, по общепринятому международному стандарту (МОТ) 70 процентов

от полученной прибыли идет на оплату производителя, 20 процентов – в фонд

предприятия, 10 процентов – местные и центральные налоги государству.

Не случайно, что в США зарплата составляет 3-4 тысячи долларов в месяц, а у нас –

300 рублей в лучшем случае: на зарплату выдается только... пять-семь процентов,

а 9/10 уходит в так называемые общественные фонды, целевое направление которых

за 70 лет так никто и не выяснил, ибо, по точным подсчетам наших и даже

зарубежных экономистов, каждый человек в СССР окупает общественные фонды

за два года работы. Если вы получаете 300 рублей, то ежемесячно у вас изымают

2700 рублей плюс подоходные и косвенные налоги. Чингисхан с его десятипро-

центным ясаком (данью) сегодня выглядит благодетелем русского народа в сравнении

с ханами XX века.

Или другая тайна. Министр финансов не мог ответить депутатам – какой реаль-

ный прожиточный минимум в СССР. В США это – 12 тыс. долларов. В Швейцарии –

16 тысяч. Даже для слаборазвитых стран Африки и Азии ООН установила (на 1 января

1990 г.) прожиточный уровень в 1000 долларов в год, ниже которого не должна опус-

каться ни одна семья. В случае, если правительство по объективным причинам не мо-

жет обеспечить такие семьи, то ООН оказывает ему помощь через свои общественные

фонды. Объективными причинами в международном праве считаются войны, эпиде-

мии, стихийные бедствия. Если объективных причин нет, то виновато правительство,

и оно несет полную международную ответственность. Ему могут отказать в междуна-

родном доверии, обвинить в нарушении прав человека, объявить бойкот.

<...> В этой связи настораживает и так называемый национальный и региональ-

ный суверенитет в РСФСР. Не связан ли он с целью указанных законов?

Вспоминается секретный документ, подписанный лордом Берги 6 декабря 1918 г.

в Париже: «Нет больше России! Она распалась, исчез идол в лице императора и рели-

гии, который связывал разные нации православной веры. Если только нам удастся до-

биться независимости буферных государств, граничащих с Германией на востоке,

то есть Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т.д., и сколько бы их ни удалось

сфабриковать, то, по-моему, остальное может убираться к черту и вариться в собст-

венном соку». Хуже, если сегодня и «остальному» не дадут даже «вариться в собст-

венном соку», а проварят в соку экологического опустошения и людского вымирания

на территории уже бывшей так называемой России...

219

О

НЕКОТОРЫХ

НЕОТЛОЖНЫХ

МЕРАХ

ПО

ПРАКТИЧЕСКОМУ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

РЕФОРМЫ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ

СТРАНЫ

Постановление XIX Всесоюзной конференции КПСС (1989)

335

XIX Всесоюзная партийная конференция широко обсудила и приняла крупные

решения по углублению перестройки, реформе политической системы, дальнейшей

демократизации партии и общества. Они имеют огромное историческое значение для

судеб страны, являются неотъемлемой составной частью перестройки и одновременно

ее мощным ускорителем, открывают возможность обществу уверенно идти по пути

революционного обновления, укрепить роль партии как политического авангарда.

Проведение в жизнь принятых решений имеет безотлагательный характер, и важ-

но, исходя из интересов дела, незамедлительно приступить к их реализации. Конфе-

ренция считает необходимым:

1. Провести в этом году отчетно-выборную кампанию в партийных организациях,

руководствуясь решениями конференции о реформе политической системы,

демократизации жизни партии.

Осуществить до конца нынешнего года реорганизацию партийного аппарата, вне-

сти необходимые изменения в его структуру с учетом принятых решений о разделе-

нии функций между партией и Советами.

Рекомендовать ЦК КПСС осуществить в этих целях необходимую практическую

работу.

2. Конференция высказывается за внесение на рассмотрение очередной сессии

Верховного Совета СССР проектов законодательных актов по перестройке советских

органов, за необходимые дополнения и изменения в Конституции СССР, а также

организацию выборов и проведение съезда народных депутатов в апреле 1989 г.,

на котором образовать новые органы государственной власти.

Выборы в республиканские и местные Советы и формирование на этой основе ру-

ководящих советских органов в республиках, краях, областях, городах, районах, по-

селках, в сельской местности провести осенью 1989 г.

Д

ЕКЛАРАЦИЯ

О

ГОСУДАРСТВЕННОМ

СУВЕРЕНИТЕТЕ

Р

ОССИЙСКОЙ

С

ОВЕТСКОЙ

Ф

ЕДЕРАТИВНОЙ

С

ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

Р

ЕСПУБЛИКИ

(

ПРИНЯТА

I

СЪЕЗДОМ

НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

РСФСР 12

ИЮНЯ

1990

Г

.)

336

(

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

)

I съезд народных депутатов РСФСР,

– сознавая историческую ответственность за судьбу России,

– свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз

Советских Социалистических Республик,

– выражая волю народов РСФСР,

торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Совет-

ской Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет

о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного

Союза ССР.

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть

суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами.

2. Суверенитет РСФСР – единственное и необходимое условие существования

и государственности России, имеющей многовековую историю, культуру

и сложившиеся традиции.

3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР

является ее многонациональный народ. Народ осуществляет государственную власть

220

непосредственно и через представительные органы на основе Конституции РСФСР.

<...>

5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий

суверенитета РСФСР устанавливается:

– полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной

и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются

в ведение Союза ССР;

– верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории

РСФСР; действие актов Союза ССР, вступивших в противоречие с суверенными

правами РСФСР, приостанавливается республикой на своей территории. Разногласия

между республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным

договором.

П

ОСТАНОВЛЕНИЕ

№1 Г

ОСУДАРСТВЕННОГО

КОМИТЕТА

ПО

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ

ПОЛОЖЕНИЮ

В

СССР (19

АВГУСТА

1991

ГОДА

)

337

(

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

)

В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза ССР, неза-

висимости и территориальной целостности страны, восстановления законности право-

порядка, стабилизации обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения

хаоса, анархии и братоубийственной гражданской войны Государственный комитет

по чрезвычайному положению в СССР постановляет:

1. Всем органам власти и управления Союза ССР, союзных и автономных

республик, краев, областей, городов, районов, поселков и сел обеспечить неукосни-

тельное соблюдение режима чрезвычайного положения в соответствии с Законом

Союза ССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и постановлениями

ГКЧП СССР. В случаях неспособности обеспечить выполнение этого режима полно-

мочия соответствующих органов власти и управления приостанавливаются, а осуще-

ствление их функций возлагается на лиц, специально уполномоченных ГКЧП СССР.

2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизи-

рованные формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР.

3. Считать впредь недействительными законы и решения органов власти

и управления, противоречащие Конституции СССР и законам СССР.

4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций

и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки.

5. В связи с тем, что Государственный комитет по чрезвычайному положению

в СССР временно берет на себя функции Совета Безопасности СССР, деятельность

последнего приостанавливается...

У

КАЗ

П

РЕЗИДЕНТА

Р

ОССИЙСКОЙ

Ф

ЕДЕРАТИВНОЙ

С

ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

Р

ЕСПУБЛИКИ

(19

АВГУСТА

1991

Г

.)

338

В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом

по чрезвычайному положению, постановляю:

1. Считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать

действия его организаторов как государственный переворот, являющийся не чем

иным, как государственным преступлением.

2. Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета

по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы

на территории РСФСР. На территории Российской Федерации действует законно