Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 3

Подождите немного. Документ загружается.

бандах прожилков и в гидротермально измененных вмещающих породах, затем

берилл, кристаллы которого характеризуются резким идиоморфизмом по отно-

шению к остальным минералам. Приспосабливаясь к формам кристаллов бе-

рилла и местами корродируя их, выделялись мусковит и кварц. В ряде слу-

чаев наблюдались деформация и разрыв листочков мусковита гранями кристал-

лов пирита. За мусковитом и кварцем кристаллизовался вольфрамит, нередко

заключающий чешуйки молибденита и кубики пирита. Флюорит явно ксено-

морфен по отношению ко всем другим минералам прожилков и, очевидно,

является самым поздним.

Породы около прожилков грейзенизированы. На контакте с прожилками

они состоят из кварца и мусковита, их сменяют зоны, в которых ассоциируют

кварц, мусковит и калиевый полевой шпат, далее следуют зоны с кварцем,

мусковитом, калиевым полевым шпатом и альбитом; наконец, во внешних

зонах изменения пород проявились в развитии хлорита по биотиту и частичной

серицитизации плагиоклаза. В эндоконтакте гранитного массива встречаются

относительно небольшие тела грейзенов, состоящие в основном из кварца

и мусковита и содержащие флюорит и вольфрамит. Их образование, по-види-

мому, следует относить к стадии выше охарактеризованной минерализации.

Далее следовала стадия гюбнеритового оруденения. Она представлена

кварцевыми жилами с гюбнеритом, пиритом и мусковитом. Кварц крупно-

кристаллический, шестоватый, местами перекристаллизован в мелкозернистый

агрегат. Гюбнерит заключен в нем в виде пластинчатых кристаллов, часто

лучистого расположения. На контакте с жилами вмещающие породы превра-

щены в кварц-мусковитовые грейзены, в направлении неизмененного гранита

сменяющиеся гранитами, серицитизированными в убывающей степени. Квар-

цевые жилы с гюбнеритом на Коктенкольском месторождении распространены

ограниченно, главным образом на его северо-западном фланге.

Следующими по времени образования были маломощные (от

0,5—2

до

1—2 мм) кварцевые прожилки с пиритом, халькопиритом, магнетитом, флюори-

том, серицитом. Количественные соотношения минералов в них непостоянные:

встречаются прожилки от кварцевых с пиритом и халькопиритом до сущест-

венно пиритовых. Отличительная особенность минералов — резко уплощенный

габитус, особенно у пирита, магнетита и халькопирита. Прожилки сопровож-

даются слабым изменением пород, которое выразилось в хлоритизации темно-

цветных минералов и частичной серицитизации плагиоклаза.

Свинцово-цинковая минерализация была завершающей в рудном про-

цессе. С ней связано образование карбонатных и кварц-карбонатных прожил-

ков с галенитом, сфалеритом, халькопиритом, пиритом, борнитом, блеклой

рудой. Карбонаты представлены кальцитом, родохрозитом, анкеритом, сидери-

том. Минерализация этой стадии распространена очень ограниченно.

Заканчивался гидротермальный процесс образованием цеолитов. Сложен-

ные ими прожилки мощностью от долей миллиметра до 1—1,5 см, характери-

зуются массивным, поперечно-шестоватым, местами друзовым строением.

В нитевидных тонких прожилках наблюдаются резко уплощенные кристаллы

цеолитов. Цеолиты представлены десмином, шабазитом, гейландитом, ломонти-

том. Спорадически в цеолитовых прожилках встречается кальцит.

На Коктенкольском месторождении широко проявилось наложение после-

дующих стадий минерализации на предшествовавшие, что привело к обра-

зованию в прожилках многочисленных и сложных минеральных сочетаний

и обусловило большое разнообразие типов рудных прожилков. Особенно резко

усложнило картину наложение кварца с рудными минералами на дорудные

141

полевошпатовые прожилки, образовавшиеся в процессе фельдшпатизации пород

экзоконтакта. В результате сформировались многочисленные кварц-полево-

шпатовые прожилки с разными количественными соотношениями и сочетаниями

кварца, полевых шпатов и рудных минералов.

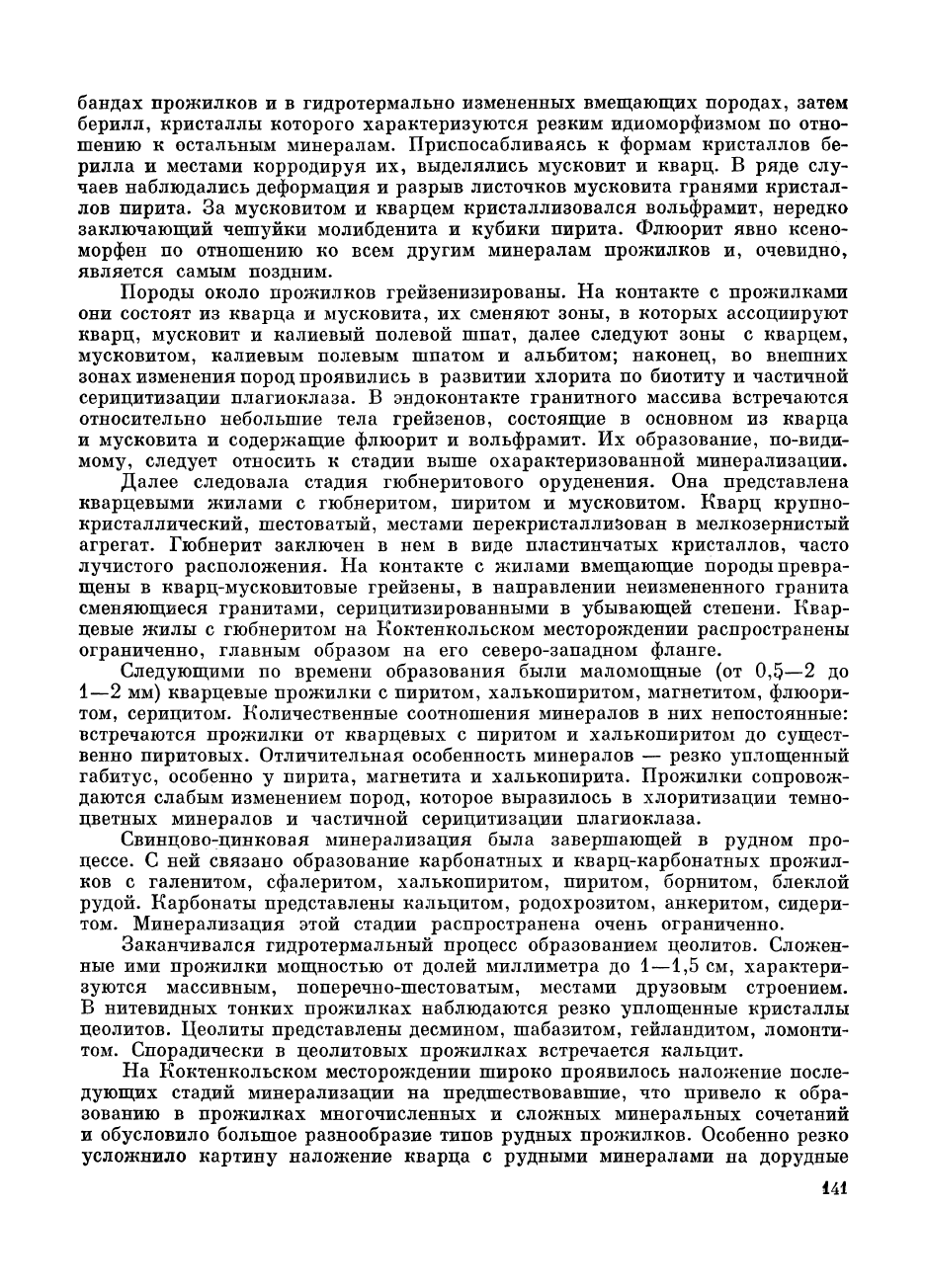

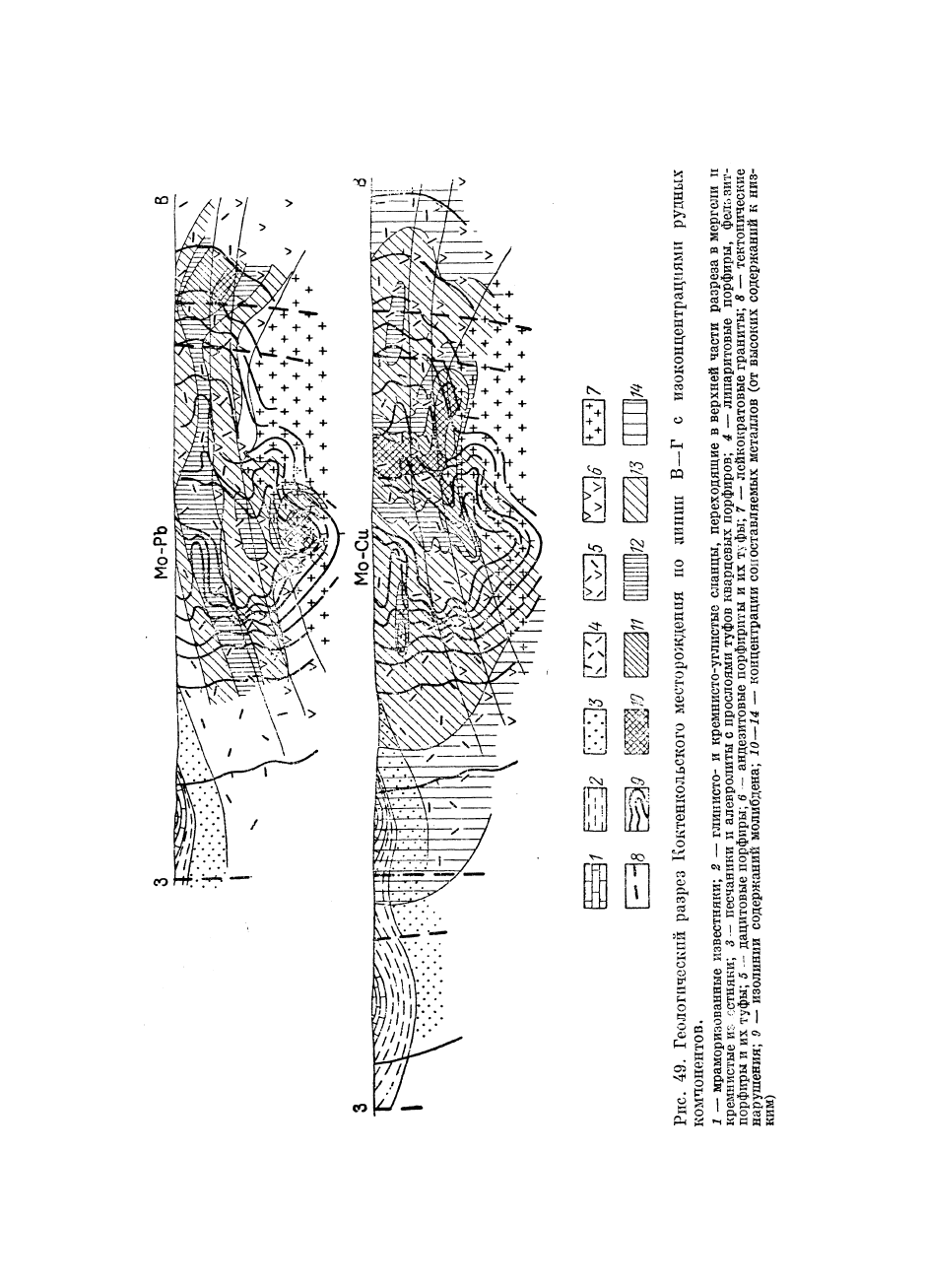

Максимальные концентрации молибдена в основном сосредоточены в экзо-

контакте гранитов (рис. 49), над их апикальной частью, и лишь небольшая

часть молибденового оруденения находится в самих гранитах. Наиболее высо-

кие содержания вольфрама, висмута и олова, заключенного в мусковите, нахо-

дятся над областью максимальных концентраций молибдена. Основная медная

минерализация распространена на флангах месторождения. Максимальные

содержания свинца концентрируются в корневых частях молибденового орудене-

ния и меньше по его периферии.

На всех уровнях Коктенкольского месторождения молибден является

главным полезным компонентом, вольфрам

—

попутным, и только в грабен-син-

клинали центральной части месторождения, опущенной на 200—300 м ниже

соседних участков, вольфрам резко преобладает над молибденом. По-види-

мому, основная часть вольфрамового оруденения, располагавшаяся выше

главной молибденовой минерализации, была эродирована.

Орекитканское месторождение

Орекитканское штокверковое месторождение находится в Забайкалье в области

каледонской складчатости, осложненной мезозойскими процессами тектоно-маг-

матической активизации. Располагаясь в региональной Удино-Витимской

тектонической зоне северо-восточного простирания, месторождение простран-

ственно и генетически связано с плутоном лейкократовых гранитов, обнажен-

ным на площади 105 км

2

. Этот плутон приурочен к месту пересечения тектони-

ческих зон северо-восточного и северо-западного простирания, прорывает гра-

нитоиды нижнепалеозойского возраста и имеет абсолютный возраст 165—

169 млн. лет (J

2

). Широкое развитие грейзенов в мезозойских гранитах на

уровне их эрозионного среза свидетельствует о небольшой глубине вскрытия,

не более 200—300 м.

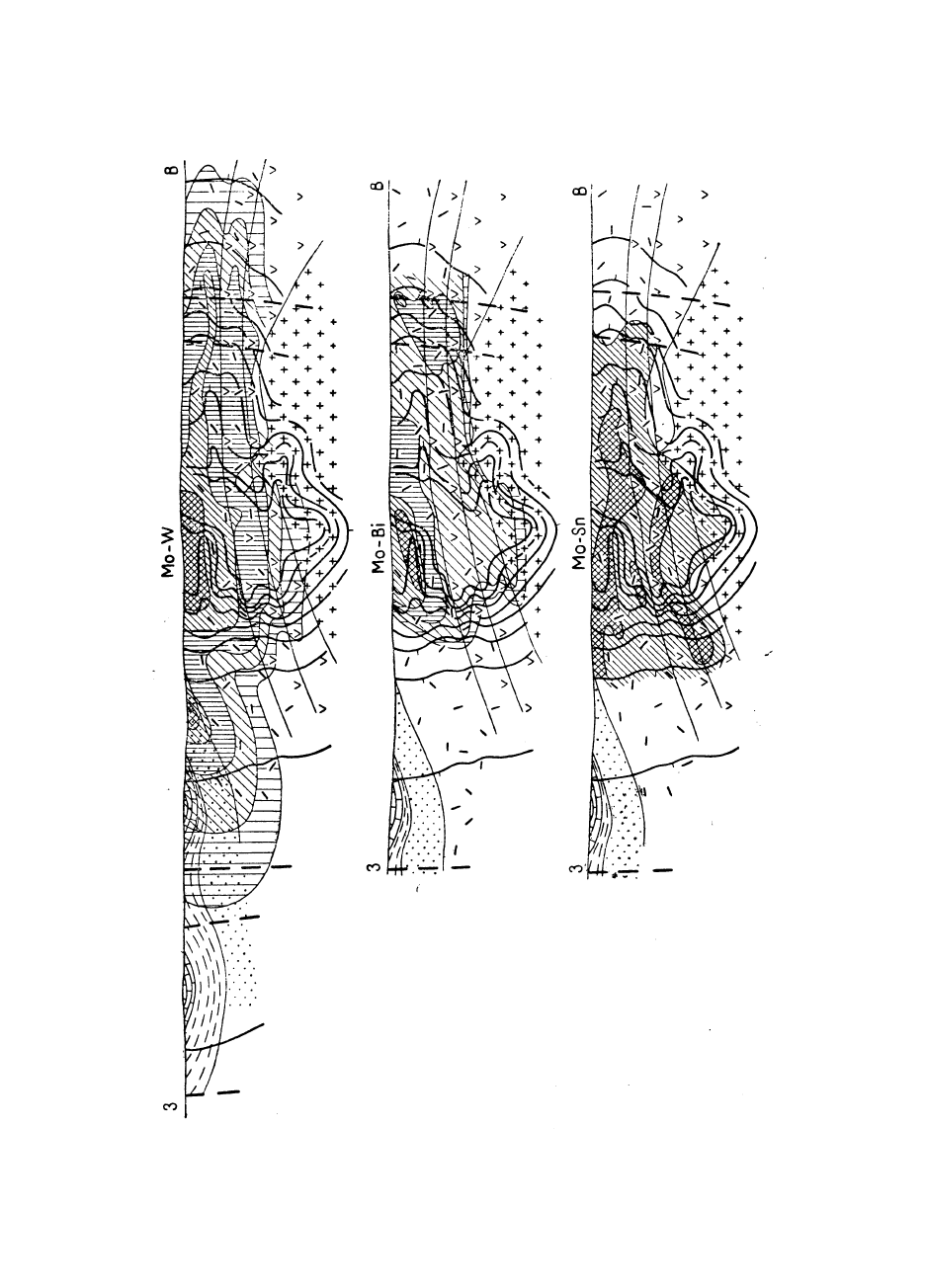

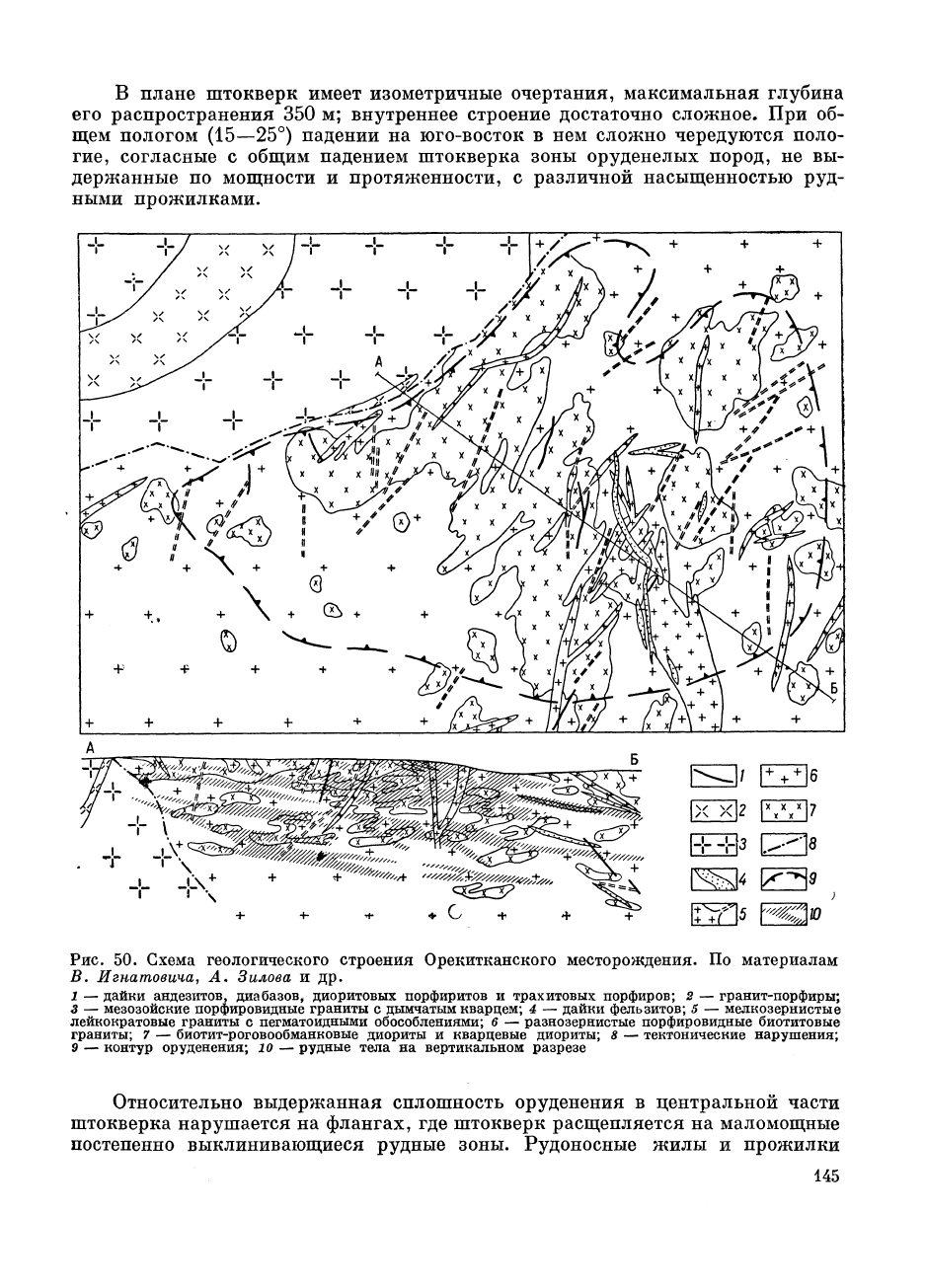

Рудный штокверк локализован в юго-восточном экзоконтакте материн-

ского плутона, в зоне повышенной трещиноватости пород северо-восточного

(45°) простирания (рис. 50). Здесь развиты трещины преимущественно северо-

восточного простирания (25—50°) с пологими и средними углами падения

(25—50°) на юго-восток. Нарушенность пород в зоне неравномерная: зоны тре-

щиноватости более высоких порядков чередуются с породами менее нарушен-

ными. Кроме трещин северо-восточного простирания в породах рудного поля

отчетливо проявлены разрывные нарушения близмеридионального направле-

ния с крутым падением на восток. В ряде случаев они подчеркнуты залеганием

в них даек фельзитов и лампрофиров, а также простиранием восточного кон-

такта плутона мезозойских гранитов. Трещины иной ориентировки — близ-

широтные, северо-западные и другие — имеют подчиненное значение.

Рудный штокверк представлен разными по составу прожилками и жилами

с молибденовой и незначительной вольфрамовой минерализацией. Мощность

прожилков колеблется от 1—2 мм до 5—10 см, мощность жил местами достигает

50 см. Рудные минералы — молибденит, пирит, пирротин, марказит, магнетит,

вольфрамит, шеелит, сфалерит, халькопирит, галенит, висмутин, жильные —

кварц, калиевый полевой шпат, мусковит, флюорит, карбонаты, в качестве

акцессорных присутствуют рутил, ильменорутил, берилл. Содержание рения

в молибдените 26—28 г/т.

144

В плане штокверк имеет изометричные очертания, максимальная глубина

его распространения 350 м; внутреннее строение достаточно сложное. При об-

щем пологом (15—25°) падении на юго-восток в нем сложно чередуются поло-

гие,

согласные с общим падением штокверка зоны оруденелых пород, не вы-

держанные по мощности и протяженности, с различной насыщенностью руд-

ными прожилками.

Рис.

50. Схема геологического строения Орекитканского месторождения. По материалам

В.

Игнатовича, А, Зилова и др.

1

—

дайки андезитов, диабазов, диоритовых порфиритов и трахитовых порфиров; 2

—

гранит-порфиры;

3

—

мезозойские порфировидные граниты с дымчатым кварцем; 4

—

дайки фельзитов; 5 — мелкозернистые

лейкократовые граниты с пегматоидными обособлениями; 6

—

разнозернистые порфировидные биотитовые

граниты; 7 — биотит-роговообманковые диориты и кварцевые диориты; 8

—

тектонические нарушения;

9

—

контур оруденения; 10

—

рудные тела на вертикальном разрезе

Относительно выдержанная сплошность оруденения в центральной части

штокверка нарушается на флангах, где штокверк расщепляется на маломощные

постепенно выклинивающиеся рудные зоны. Рудоносные жилы и прожилки

145

ориентированы преимущественно в северо-восточном направлении с азимутом

падения 130—150° и углами падения 25—50°.

В эндоконтактовой зоне мезозойских материнских гранитов присутствует

лишь незначительная рудная минерализация, представленная редкими кварце-

выми прожилками с крупночешуйчатым сферолитообразиым молибденитом,

а также вкрапленностью последнего в гранитах. Общая мощность минерализо-

ванной зоны не превышает 40—50 м.

На месторождении распространены следующие типы прожилков и жил,

генетически связанных с плутоном мезозойских гранитов. Наиболее ранние

полевошпатовые и кварц-полевошпатовые образования мощностью от 0,5 см

до 0,5 м развиты в экзоконтактовой зоне плутона и связаны с проявлением гра-

нитизации вмещающих пород на магматической стадии процесса. С удалением

от контакта мезозойских гранитов их количество и мощность постепенно убы-

вают. Отложение рудных минералов с ними не связано.

Следующими по времени образования являются кварцевые прожилки

и жилы с магнетитом и хлоритом. Кварц светло-серый среднезернистый.

Выделения магнетита, характеризующиеся тонкозернистым строением, не-

редко создают полосчатую текстуру жильного выполнения. Содержание магне-

тита в кварце местами достигает 30%. Как правило, он частично замещен гема-

титом. Хлорит образует радиально-лучистые агрегаты и сферокристаллы, запол-

няющие промежутки между кристаллами кварца.

Магнетит-кварцевые прожилки и жилы сменились молибденит-кварце-

выми, взаимоотношения которых свидетельствуют о растянутости процесса их

образования во времени и по меньшей мере трехкратном его проявлении. Пер-

выми формировались прожилки и жилы, сложенные сахаровидкым кварцем,

крупно- и среднечешуйчатым молибденитом, небольшим количеством пирита

и мусковита и редким рутилом. Для этих жильных проявлений, мощность

которых изменяется от 1 до 50 см, характерны полосчатые текстуры, обуслов-

ленные расположением чешуек молибденита в кварце параллельно контактам

жил и прожилков. Характерно, что чем больше мощность прожилков, тем

больше в них полос, обогащенных молибденитом. Вмещающие граниты почти

не изменены. Далее развивались прожилки темно-серого кварца с мелко-

и микрочешуйчатым молибденитом. Последний сравнительно равномерно рас-

пределен по всей массе жильного кварца. В этих прожилках сконцентрирована

большая часть молибденита всего месторождения. Местами они переходят

в макроскопически мономинеральные молибденитовые прожилки, имеющие вид

примазок молибденита по стенкам трещин во вмещающих породах. Однако

изучение таких «мономинеральных» прожилков в шлифах показывает, что они

всегда содержат значительное количество кварца — от 15—20 до 30—40%.

Помимо кварца и молибденита в прожилках в очень небольших количествах

присутствуют мелкий мусковит и единичные кристаллы пирита и рутила.

Мощность прожилков от 1—2 мм до 2—4 см. Контакты их с вмещающими поро-

дами резкие. Гидротермальные изменения около них не наблюдаются. Охарак-

теризованные кварцевые прожилки с микрочешуйчатым молибденитом сме-

няются по существу аналогичным прожилковым оруденением, некоторым

отличием которого все же является присутствие в нем незначительных коли-

честв халькопирита.

После молибденовой минерализации формировалось вольфрамовое ору-

денение, представленное кварцевыми жилами и прожилками с вольфрамитом,

замещающим его шеелитом, пиритом, флюоритом, а также небольшим коли-

чеством молибденита, халькопирита и акцессорным бериллом. Мощность

146

прожилков колеблется от долей сантиметра до 5—10 см. Встречаются жилы

мощпостыо до 0,5 м. В зальбандах прожилков и жил развиты оторочки крупного

(1—1,5 см в поперечнике) мусковита. Вмещающие породы грейзенизированы.

Обычно это кзарц-мусковитовые грейзены с флюоритом, широко развитые

также в материнских гранитах без видимой связи с жилами. Жильное выпол-

нение представлено светлым крупнокристаллическим кварцем, в центральных

частях жил нередко встречаются друзы с кристаллами длиной до 2—3 см.

Кристаллы кварца, как правило, ориентированы перпендикулярно стенкам

вмещающих трещин. Флюорит темно-фиолетового цвета, его сравнительно мало

в жилах и значительно больше в грейзенах. Молибденита мало, сконцентриро-

ван он в основном в зальбандовых частях жил и прожилков и в околожильных

грейзенах.

В процессе формирования месторождения за вольфрамовым оруденением

следовали кварцевые прожилки и жилы с пиритом, сопровождающиеся серици-

тизацией вмещающих пород. К этой же стадии минерализации следует отнести

жилы кварца с пиритом, пирротином, марказитом и халькопиритом. Наиболее

поздняя рудная минерализация представлена кварцевыми и кварц-карбонат-

ными прожилками с галенитом, сфалеритом, пиритом, халькопиритом, висму-

тином. Завершился гидротермальный процесс образованием маломощных флюо-

рит-карбонатных и карбонатных прожилков, сравнительно широко распростра-

ненных на месторождении.

На Орекитканском месторождении, как, впрочем, и на других штокверках,

широко проявилось наложение более поздней минерализации на более раннюю.

Поэтому здесь можно встретить кварцевые, кварц-полевошпатовые, полево-

шпатовые, кварц-мусковитовые, кварц-полевошпат-мусковитовые жилы и

прожилки с карбонатами и флюоритом, содержащие перечисленные рудные мине-

ралы в самых различных сочетаниях. Часто встречающиеся взаимные пересече-

ния со смещением близких по составу молибденит-кварцевых прожилков сви-

детельствуют о многоимпульсности процесса молибденонакопления и его растя-

нутости во времени по сравнению с другой минерализацией месторождения.

Судя по общей тенденции затухания молибденового оруденения с глубиной,

сравнительно широкой распространенности карбонатов и незначительному

развитию (главным образом на флангах месторождения) вольфрамовой минера-

лизации, можно сделать вывод о том, что Орекитканский штокверк значительно

эродирован, ориентировочно не менее чем на половину.

Обычно вольфрам-молибденовые штокверки расположены над апикаль-

ными частями материнских гранитов. В данном случае штокверк находится

сбоку от материнского плутона, обнаженного на площади более 100 км

2

. Можно

предполагать, что под рудным штокверком располагается гранитный сателлит,

в связи с которым и формировалось Орекитканское месторождение (Покалов,

1972).

Однако весьма вероятно также смещение рудного штокверка относительно

материнского плутона вниз по тектоническому нарушению, проходящему вдоль

юго-восточного контакта плутона. Это нарушение выражено зоной милонитов

мощностью 1—2 м, круто падающей (50—70°) на юго-восток.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Гидротермальные месторождения молибдена по составу руд, характеру магма-

тизма, с которым они связаны, и геотектоническим позициям подразделяются

на две группы — собственно молибденовые и медно-молибденовые.

147

Молибденовые месторождения

Месторождения монометальных молибденовых руд связаны с процессами

тектоно-магматической активизации на платформах и в областях завершенной

складчатости. Сначала формировались крупные поднятия (иногда сводового

характера) и наложенные впадины, заполнявшиеся морской и континентальной

молассой мощностью до 6—7 тыс. м. Затем поднятия распадались на блоки,

испытывавшие дифференцированные движения; развивались небольшие при-

разломные впадины, заполнявшиеся в основном вулканогенным материалом;

внедрялись молибденоносные граниты и накапливались породы трахиандези-

товой формации. В завершающий этап межгорные впадины заполнялись угле-

носными отложениями озер и речных долин и проявлялся базальтоидный

магматизм.

Охарактеризованные процессы развивались в мезозойское время в Мон-

голо-Охотском поясе — области палеозойской складчатости и в Яныпанском

поясе Китайской платформы, а в кайнозойское время — на Северо-Американ-

ской платформе, в восточном обрамлении плато Колорадо.

Месторождения молибдена расположены в поднятиях, разделяющих и об-

рамляющих наложенные впадины. Они ассоциируют

с**

крупными гранитными

интрузивами, площади выхода которых на дневную поверхность колеблются

от нескольких квадратных километров до многих сотен квадратных километров.

В плане плутоны имеют удлиненную, овальную, крестообразную и иногда более

сложные формы. Внутренние их части сложены гранитами и гранодиоритами,

которые в узких эндоконтактовых зонах постепенно сменяются кварцевыми

диоритами, диоритами, граносиенитами и монцонитами.

Типы пород и их минеральный состав в разных интрузивных массивах

весьма сходны между собой и характерны для пород щелочноземельной серии.

В них наблюдаются следующие парагенетические ассоциации минералов: ка-

лиевый полевой шпат + андезин + роговая обманка; калиевый полевой

шпат + андезин + пироксен + биотит + роговая обманка; калиевый поле-

вой шпат + олигоклаз + биотит. Наиболее четко эти ассоциации проявлены во

вкрапленниках, где в их соотношении наблюдается резкое увеличение калие-

вого полевого шпата (40—60%) по сравнению с плагиоклазом (20—30%)

г

амфиболом (5—8%), биотитом (5—12%), кварцем (5—20%).

Названные парагенезисы и соотношения минералов в них свидетельствуют

о высокой активности калия и повышенной щелочности магмы, из которой они

кристаллизовались. Акцессорные минералы представлены апатитом, сфеном,

цирконом, ортитом, монацитом, ксенотимом, рутилом, анатазом, магнетитом,

титаномагнетитом, ильменитом.

Для пород, слагающих внутренние части плутонов, характерны крупно- и

среднезернистые структуры, постепенно сменяющиеся в направлении краевых

частей порфировидной структурой; с приближением к контактам основная

масса пород становится все более мелкозернистой. В ряде плутонов гранитоиды

приобретают гигантопорфировую структуру: вкрапленники калиевого поле-

вого шпата до 10—20 см в длину. В целом граниты и гранодиориты являются

образованиями анхиэвтектическими.

Главнейшими петрохимическими особенностями рассматриваемых пород

являются их принадлежность к породам щелочноземельной серии, умеренно

кислый состав и повышенное содержание щелочных металлов, особенно калия,

по сравнению с соответствующими типами пород ряда аплит—гранит — диорит,

по Р. Дэли. Рудные элементы, характерные для месторождений монометальных

148

молибденовых руд, содержатся в рассматриваемых гранитах в следующих

количествах (в г/т): Мо 0,4—0,7; Си 18; РЬ 20.

Присутствие в эндоконтактовых зонах плутонов пород повышенной основ-

ности и щелочности по сравнению с гранитами, слагающими внутренние части

интрузивов, объясняется процессами ассимиляции вмещающих пород. Эти

процессы хотя и имели ограниченное развитие, но проявлялись постоянно

и повсеместно.

Молибденовое оруденение находится в экзо- и эндоконтактах охарактери-

зованных плутонов и очень тесно во времени и пространстве ассоциирует

с прорывающими их дайками гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, диори-

товых порфиритов и лампрофиров, которые внедрялись в зоны повышенной

трещиноватости, образуя протяженные дайковые пояса и обширные поля.

Наиболее рудоносны экзо- и эндоконтактовые зоны мощностью до 600 м в апи-

кальных частях плутонов.

Оруденение и магматические породы контролируются разрывными нару-

шениями, различными по ориентировке, времени заложения и происхождению,

что,

по-видимому, свидетельствует о формировании интрузивов и рудной мине-

рализации в обстановке, характеризовавшейся преобладанием усилий общего

тангенциального растяжения земной коры.

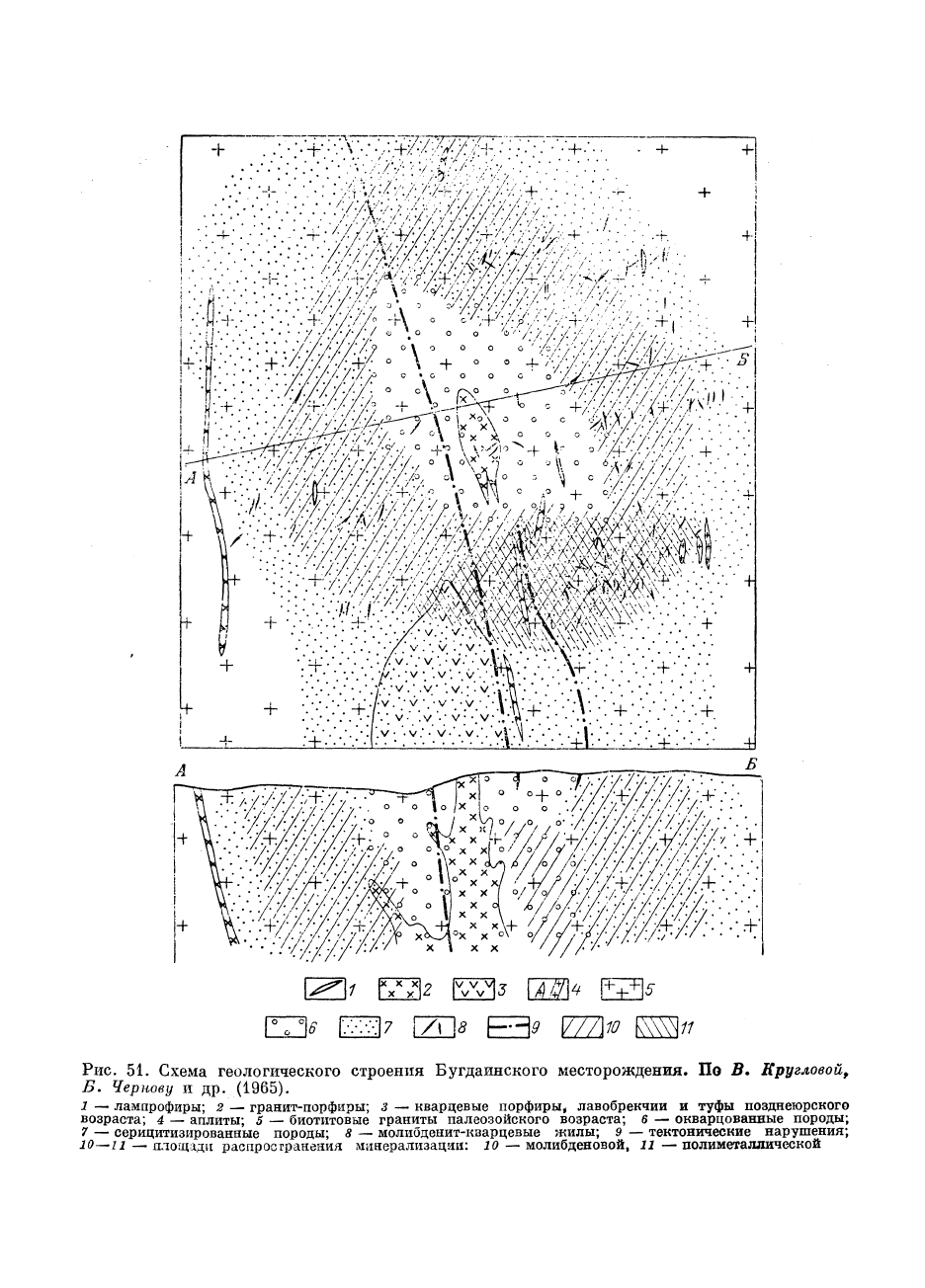

Бугдаинское месторождение

Бугдаинское штокверковое месторождение находится в северном обрамлении

Восточно-Забайкальского мезозойского прогиба. Район месторождения сложен

палеозойскими гранитами, на которых залегают морские отложения ранне-

среднеюрского возраста и вулканиты позднеюрского возраста. Эти породы

прорваны плутонами биотит-роговообманковых гранитов, в эндоконтактовых

зонах которых развиты гранодиориты, кварцевые диориты, диориты и грано-

сиениты. Среди них залегают небольшие тела лейкократовых гранитов, дайки

аплитов и аплито-пегматитов. Гранитоиды, а также породы, вмещающие их,

рассечены дайками и небольшими штоками гранит-порфиров, диоритовых пор-

фиритов и лампрофиров.

Месторождение находится в экзоконтакте едва вскрытого эрозией поздне-

юрского плутона, выход которого площадью 4 км

2

находится в 1.5 км к юго-

западу от участка месторождения и представлен граносиенитами. Вмещают

оруденение герцинские биотитовые граниты, прорванные дайками гранит-пор-

фиров и диоритовых порфиритов (рис. 51).

В центре штокверка залегает небольшой вертикально падающий шток

гранит-порфиров, имеющий в горизонтальном сечении удлиненную форму

и ориентированный, как и другие дайки, в близмеридиональном направлении.

С глубиной он увеличивается в мощности. В южной части рудного поля на

поверхность выходит некк кварцевых порфиров, воронкообразно сужающийся

книзу. В его верхней части значительную роль играют туфы, содержащие

в приконтактовых зонах обломки вмещающих гранитов. Аналогичные туфы

кварцевых порфиров в виде останцов, залегающих на палеозойских гранитах,

распространены в окрестностях месторождения.

В породах рудного поля развит мелкочешуйчатый биотит, образующий

прожилки и цементирующий участки брекчирования. Этот биотит можно рас-

сматривать как проявление процесса биотитизации в экзоконтакте поздне-

юрского плутона, залегающего, по-видимому, под рудным телом на глубине

не более 700—1000 м. В месте выхода этого плутона на поверхность вмещающие

149

Рис.

51. Схема геологического строения Бугдаинского месторождения. По В. Кругловой,

Б. Чернову и др. (1965).

1

—

лампрофиры; 2 — гранит-порфиры; з

—

кварцевые порфиры, лавобрекчии и туфы позднеюрского

возраста; 4

—

аплиты; 5

—

биотитовые граниты палеозойского возраста; 6 — окварцованные породы;

7

—

серицитизированные породы; 8

—

молибденит-кзарцевые жилы; 9

—

тектонические нарушения;

Ю—а

—

площади распространения минерализации: 10

—

молибденовой, 11

—

полиметаллической