Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

рис.

22). В поперечном сечении они имеют линзовидную или корытообразную

форму. Фронтальная часть интрузива на юге эродирована и породы обнажаются

под четвертичными отложениями; к северу наблюдается постепенное слабосе-

кущее погружение массивов от подошвы туфолавовой толщи до карбонатно-гли-

нистых осадков нижнего девона.

Собственно Талнахское месторождение приурочено к интрузивным ветвям

так называемого верхнего рудного этажа: северо-восточной, центральной и юго-

западной (Кравцов и др., 1971; Егоров, Суханова, 1963; Смирнов, 1966; Кавар-

дин, Митенков, 1971). Эти ветви, имеющие в плане форму узких лент, вытянуты

на много километров вдоль главного шва глубинного разлома и представляют

собой отдельные части единого интрузивного тела, разобщенного сбросами. Мощ-

ность интрузивных тел (ветвей) меняется от 250 до нескольких метров на участ-

ках выклинивания.

В пределах нижнего рудного этажа выделяются Северо-Западная, Хара-

елахская и Лесноозерская ветви, залегающие в породах девона и слагающие

собственно Октябрьское месторождение. Это менее мощные (до 100—150 м)

пластообразные тела, на флангах расщепляющиеся на серию апофиз и послой-

ных инъекций, местами имеющих характер магматической брекчии.

В районе Талнахского месторождения буровыми скважинами среди пород

девона подсечен еще один дифференцированный так называемый Нижнеталнах-

ский интрузив, имеющий мощность от 175 до 380 м. Форма его пластинообразная

с двумя штокообразными выступами вблизи зоны глубинного разлома. В отли-

чие от вышеохарактеризованных данный массив несет лишь сравнительно бед-

ное вкрапленное оруденение в приподошвенной части.

Интрузивные ветви представляют собой в различной степени расслоенные

магматические тела, в общем случае с закономерным чередованием следующих

горизонтов (сверху вниз): 1) эруптивные брекчии, контаминаты и лейкократо-

вые габбро; 2) габбро-долериты (метадолериты) и кварцсодержащие долериты;

3) безоливиновые и оливинсодержащие долериты; 4) оливиновые долериты;

5) пикритовые долериты, оливиниты и троктолиты; 6) такситовые и контактовые

долериты. Обогащенные оливином пикритовые долериты составляют около 10%

мощности интрузива, в юго-западной ветви — до 20%.

Особенностью внутреннего строения Хараелахской ветви является отсут-

ствие, как правило, отмеченной последовательности отдельных дифференциатов.

Устанавливается их переслаивание и смещение ультраосновных пород к кровле

массива, а также широкое развитие магматических псевдобрекчий (обломки

габбро-долеритов цементируются такситовыми долеритами и лейкогаббро).

Рудоносные интрузивы сопровождаются мощным (до 150—200 м) ореолом

вмещающих метаморфических пород, ширина которого уменьшается от фрон-

тальных к прикорневым частям. Основная масса измененных пород локали-

зуется в кровле интрузий, в нижнем экзоконтакте их мощность в среднем около

20 м. Контактовые роговики развиты крайне незначительно, наиболее распро-

странены метасоматиты альбит-микроклинового состава, магнезиальные скар-

ноиды, серпентиниты и известковые скарны. Локально отмечаются околорудные

метасоматиты и пострудные пренитовые, кальцитовые, кварцевые и другие

гидротермальные жилы.

В пределах многочисленных зон разломов распространены милониты, бла-

стомилониты и катаклазиты по осадочным и магматическим породам, а также

по сульфидным рудам.

Основная масса сульфидных медно-никелевых руд локализуется в при-

донной части интрузива. Главными рудоносными дифференциатами служат

41

пикритовые, такситовые и контактовые долериты; иногда вкрапленность отме-

чается и в породах габбрового состава. Экзоконтактовые прожилково-вкраплен-

ные руды развиты в измененных осадочных породах, преимущественно в пери-

ферических частях массива, на участках его выклинивания.

В соответствии с размещением отдельных интрузивных ветвей в пределах

Талнахского и Октябрьского месторождений выделяется несколько рудных

залежей, состоящих из пространственно сближенных тел, сложенных вкраплен-

ными, прожилково-вкрапленными и сплошными рудами. Контуры залежей

в плане повторяют в целом контуры интрузива и имеют пластообразную форму.

В периферических частях, сложенных обычно профильно-вкрапленными ру-

дами, залежи нередко расщепляются на несколько апофиз.

В пределах Талнахского рудного поля обнаружено более ста рудных ми-

нералов. Многие из них открыты впервые: талнахит, годлевскит, шадлунит,

кубический халькопирит, аномально анизотропный кубический халькопирит,

таймырит, соболевскит, маякит и др.

Главнейшими рудными минералами во всех типах руд являются пирротин,

халькопирит, кубанит и пентландит. В сплошных рудах нередко отмечаются

значительные скопления талнахита, моихукита и троилита.

По текстурно-структурным особенностям и составу выделяется три типа

промышленных руд: 1) вкрапленные в материнских породах — пикритовых,

такситовых и контактовых долеритах; 2) сплошные сульфидные; 3) вкрапленные

и прожилково-вкрапленные в измененных породах экзоконтакта.

Вкрапленные руды в материнских породах составляют более

70%

от общей массы руд. Они слагают протяженные пластообразные тела,

повторяющие особенности морфологии и внутреннего строения интрузивных

массивов. Мощность тел, как правило, пропорциональна общей мощности ин-

трузива и зависит главным образом от количества в разрезе существенно оливи-

новых пород. Наибольшая мощность руд (более 50 м) характерна для жело-

бообразного прогиба подошвы интрузива. В ряде участков вкрапленные руды

образуют в разрезе серию линзовидных тел мощностью 5—10 м, разделенных

слабооруденелыми габбро-долеритами.

Медно-никелевое оруденение представлено в виде вкрапленности и гнездо-

образных скоплений сульфидов главным образом в нижних богатых оливином

дифференциатах: пикритовых, такситовых и контактовых габбро-долеритах.

С глубиной концентрация рудных минералов возрастает и вкрапленные руды

сменяются сплошными. Основные рудные минералы вкрапленных руд — пир-

ротин, халькопирит и пентландит, второстепенные — троилит, кубанит, тал-

нахит, пирит и магнетит. Более или менее существенные скопления троилита,

кубанита и талнахита отмечаются в рудах, приуроченных к раздувам мощно-

стей пикритовых долеритов. По направлению к флангам и фронтальной части

месторождений количество этих минералов постепенно уменьшается.

В вертикальном разрезе наиболее отчетливая зональность проявляется

в центральных частях ветвей интрузива. Сверху вниз уменьшается количество

троилита, кубанита и талнахита. Кубанит-халькопирит-пирротиновые руды

постепенно переходят в халькопирит-пирротиновые и пирротиновые. По мере

приближения к донной части массива состав и соотношение сульфидов во вкра-

пленных рудах предопределяется составом сплошных руд. Около 80% всего

объема вкрапленных руд сложено пирротин-халькопиритовой и халькопирит-

пирротиновой разновидностями. В южной части Октябрьского месторождения

преобладают пирротиновые руды. Сверху вниз возрастает содержание меди,

никеля, кобальта и благородных металлов.

42

Отношение Си : Ni : Со = 45 : 25 : 1.

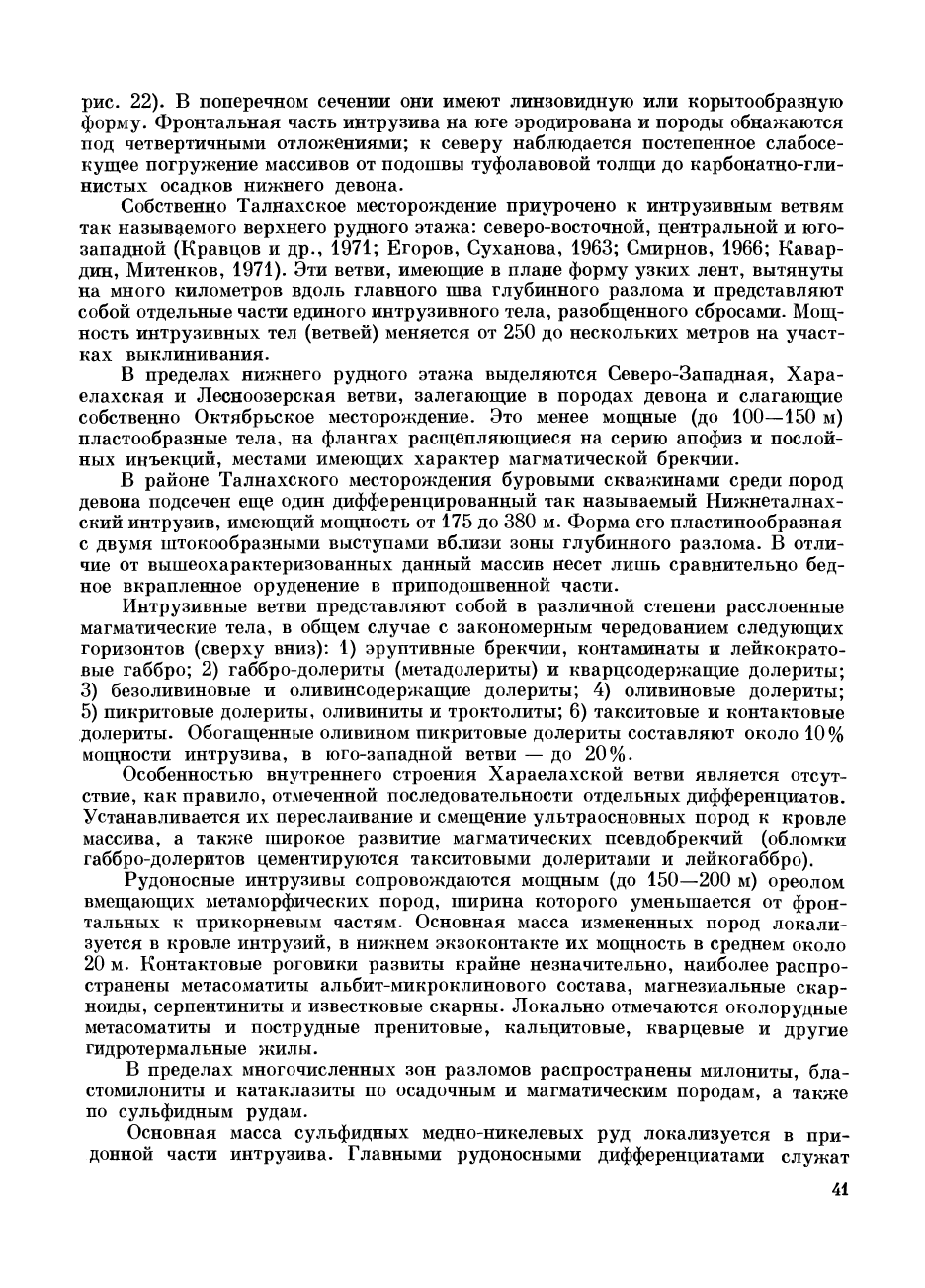

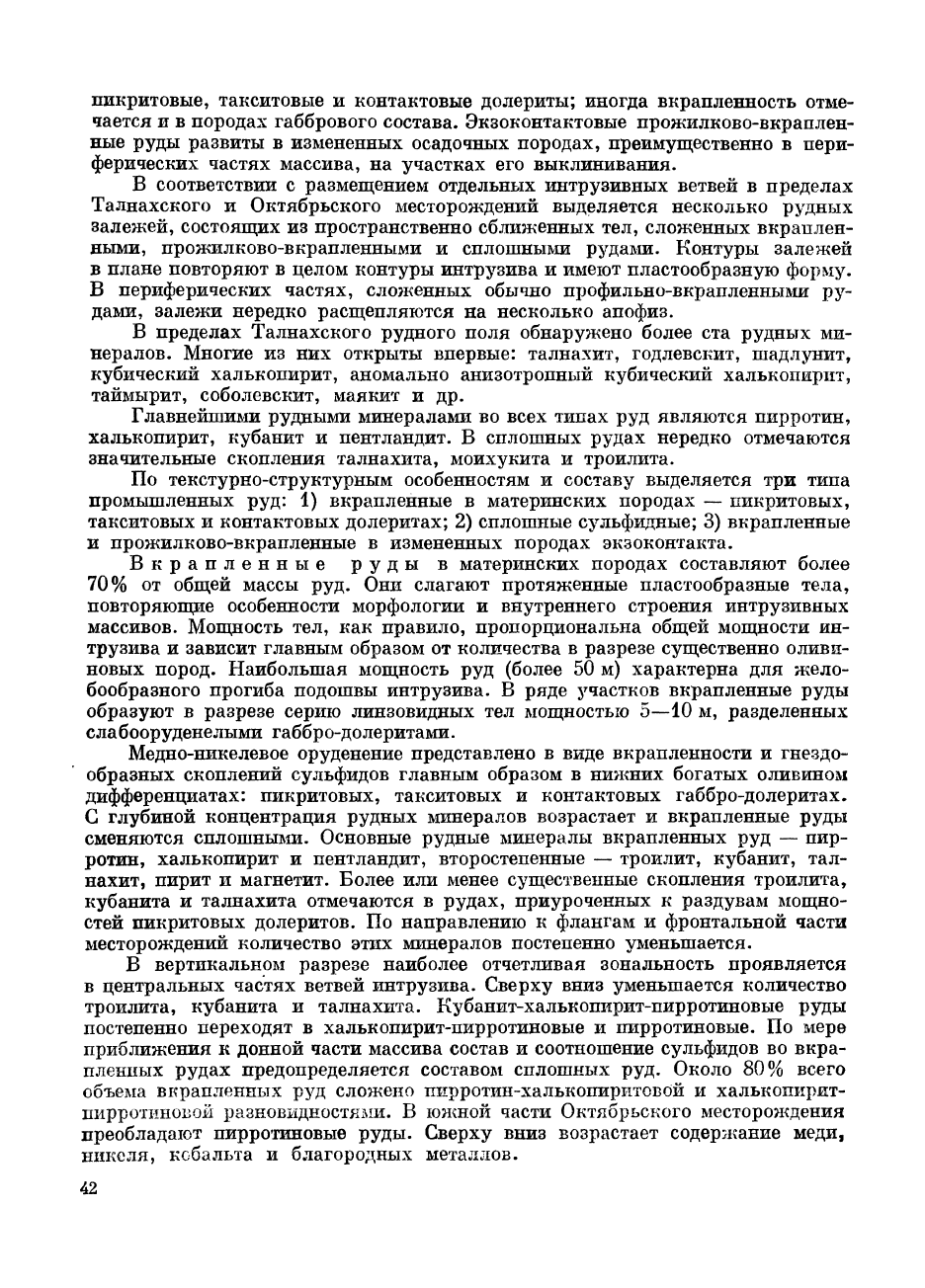

Сплошные сульфидные руды составляют свыше 18%

запасов. На Талнахском месторождении в плане они имеют форму полос и не-

правильных линз (рис. 23), а на Октябрьском — преимущественно неправиль-

ную и овальную, осложненную наличием безрудных участков внутри рудных

тел.

В вертикальном разрезе крупные тела сплошных руд образуют пласты,

а небольшие тела локализуются в виде линз и жил с изменчивой мощностью.

Пострудные тектонические нарушения осложняют форму рудных тел, разобщая

их на серию блоков. Мощность рудных тел обычно колеблется в пределах 2—

10 м, в раздувах достигает 40 и иногда более метров. Руды представлены пир-

ротиновой, халькопиритовой, кубанитовой, талнахитовой и моихукитовой

разновидностями, связанными между собой постепенными переходами. Запасы

двух последних разновидностей незначительны; на разрезах они объединены

с халькопиритовыми и кубанитовыми рудами (см. рис. 23 и 24).

Пирротиновые руды в основном состоят из пирротина (70—

90%),

халькопирита (5—15%), кубанита (2—5%), магнетита (7—10%) и не-

рудных минералов (2—10%). Пирротин представлен в двух модификациях:

гексагональной и моноклинной. Они наблюдаются как обособленно одна от

другой, так и в тесном взаимном прорастании. Преобладает гексагональный

пирротин, слагающий наиболее мощные участки. На флангах рудных тел и в ма-

ломощных ответвлениях чаще наблюдается моноклинный пирротин или обе

его модификации.

Внутри зерен пирротина развиты многочисленные пластинчатые и пламене-

образные выделения пентландита размером 0,01 X 0,1 мм, ориентированные

вдоль его базальной отдельности, представляющие собой продукт распада.

Широко распространены каймы пентландита шириной 0,1—0,4 мм, отделяющие

пирротин от халькопирита. В центральных частях участков распространения

пирротиновых руд и на границе с халькопиритовыми и кубанитовыми рудами

размеры зерен пентландита достигают 3—5 мм.

На Талнахском месторождении пирротиновые руды составляют около

половины, а на Октябрьском свыше 80% запасов сплошных руд.

Халькопиритовые руды состоят из тетрагонального халько-

пирита (65—80%), пентландита (10—15%), кубанита (5—10%), пирротина

(5—7%),

магнетита (3—5%) и нерудных минералов (5—10%). Размеры зерен

пентландита 2—15 мм, халькопирита и других сульфидов

0,5—2

мм.

Кубанитовые руды образовались путем замещения пирротина

и халькопирита сплошных руд кубанитом. В их составе кубанита 30—70%,

пентландита 10—15%, магнетита 5—10%, нерудных минералов 5—10%. В не-

больших количествах отмечаются реликты пирротина и халькопирита, троилит,

талнахит и моихукит. Размеры зерен пентландита 1—3 мм, кубанита

0,5—7

им.

В талнахитовых рудах талнахита 60—65%, пентландита

10—15%,

кубанита 5—25%, магнетита 5—7%, нерудных минералов 5—10%.

Часто встречаются, но не образуют скоплений валлериит, макинавит, шадлу-

яит, галенит и сфалерит.

Моиху китовые руды кроме моихукита содержат кубический

и аномально анизотропный кубический халькопирит, пентландит, пирротин,

•магнетит и нерудные минералы. Размеры зерен моихукита и кубического халь-

копирита от 0,2 до 2 мм. Аномально анизотропный кубический халькопирит

образует агрегаты мелких (не более 0,2 мм) лапчатых зерен.

В сплошных рудах Талнахского месторождения отношение Си : Ni : Co

соответственно 49 : 33 : 1, а Октябрьского 46 : 24 : 1.

43

44

Прожилково-вкрапленные руды в породах экзоконтакта

распространены незначительно. На их долю приходится около 6% запасов.

Они, как правило, обрамляют сплошные руды по периферии, образуют линзы

в подстилающих породах, иногда отмечаются в кровле интрузива (см. рис. 24).

Мощность их изменяется от нескольких дециметров до 2—3 м.

Главные рудные минералы прожилково-вкрапленных руд — пирротин,

халькопирит и пентландит. В существенных количествах отмечаются милле-

рит, пирит, борнит и магнетит. Соотношение пирротина и халькопирита ме-

няется в широких пределах. Однако чаще преобладает пирротин. Пентландит

образует узкие каймы (0,1—0,2 мм) между пирротином и халькопиритом. Вслед-

ствие малых размеров сульфидов и тесного взаимного прорастания, руды плохо

поддаются обогащению.

Отношение Си : Ni меняется от 1:1 до 20 : 1, среднее отношение

Си : Ni : Со соответственно 127 : 30 : 1.

Месторождения Северного Прибайкалья

Сульфидное медно-никелевое оруденение в Северном Прибайкалье генетически

связано с интрузивами габбро-пироксенит-дунитовой формации, относимыми

к довыренскому интрузивному комплексу верхнего протерозоя. Никеленосные

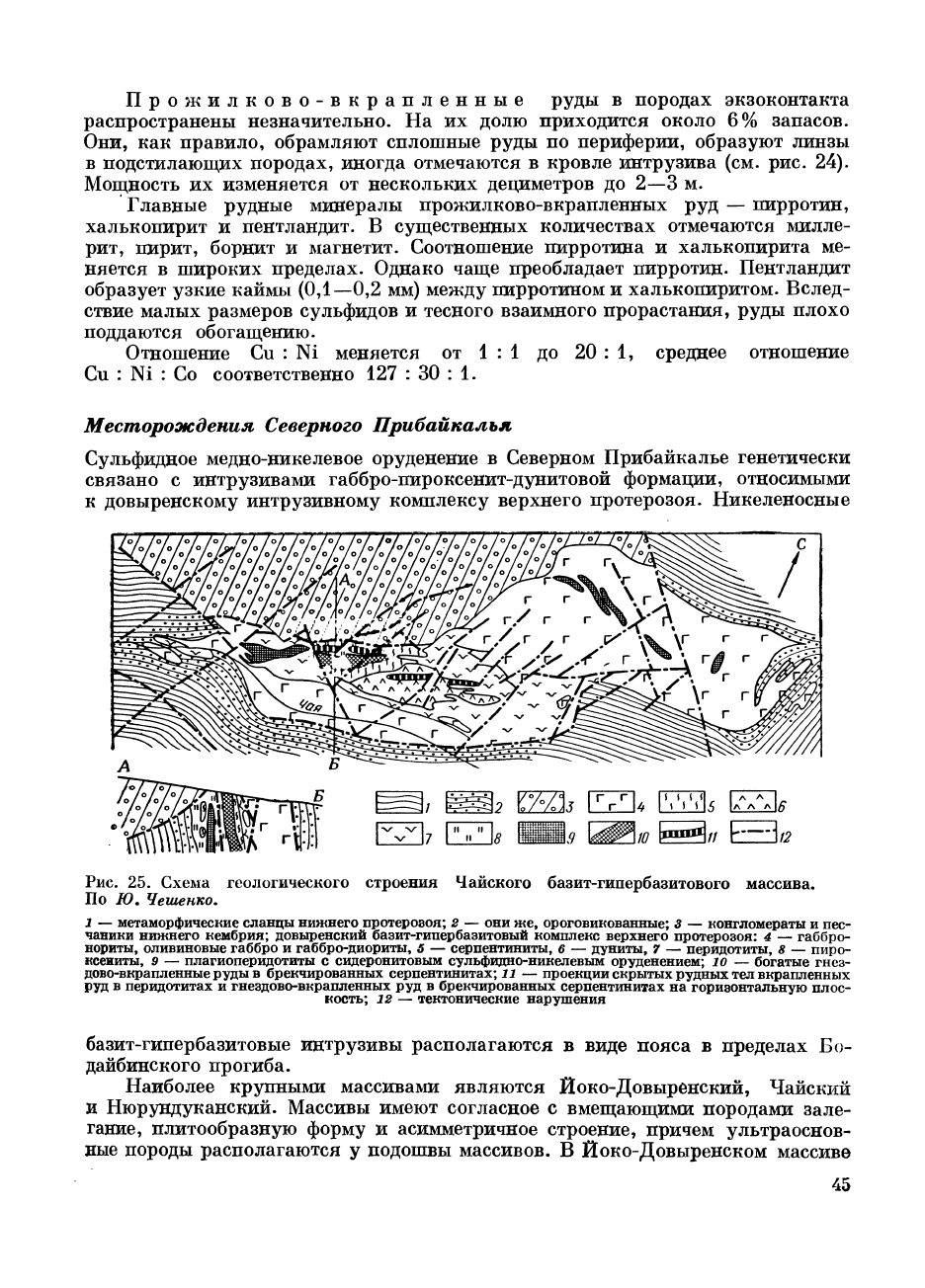

Рис. 25. Схема геологического строения Чайского базит-гипербазитового массива.

По Ю. Чешенко.

1 — метаморфические сланцы нижнего протерозоя; 2 — они же, ороговикованные; 3 — конгломераты и пес-

чаники нижнего кембрия; довыренский базит-гипербазитовый комплекс верхнего протерозоя: 4 — габбро-

нориты, оливиновые габбро и габбро-диориты, 5 — серпентиниты, 6 — дуниты, 7 — перидотиты, 8 — пиро-

ксениты, 9 — плагиоперидотиты с сидеронитовым сульфидно-никелевым оруденением; 10 — богатые гнез-

дово-вкрапленные руды в брекчированных серпентинитах; J J — проекции скрытых рудных тел вкрапленных

руд в перидотитах и гнездово-вкрапленных руд в брекчированных серпентинитах на горизонтальную плос-

кость; 12 — тектонические нарушения

базит-гипербазитовые интрузивы располагаются в виде нояса в пределах Бо-

дайбинского прогиба.

Наиболее крупными массивами являются Йоко-Довыренский, Чайский

и Нюрундуканский. Массивы имеют согласное с вмещающими породами зале-

гание, плитообразную форму и асимметричное строение, причем ультраоснов-

ные породы располагаются у подошвы массивов. В Йоко-Довыренском массиве

45

от лежачего бока к висячему выделяются горизонты оливинитов, перидотитов,

оливиновых габбро и габбро-норитов. Сопровождающие интрузив дайкообраз-

ные тела гипербазитов и базитов располагаются параллельно северо-западному

контакту интрузива.

Внутреннее строение Чайского массива более сложное. Центральная часть

его сложена дунитами и серпентинитами, которые окаймляются полосой пиро-

ксенит-перидотитового состава, а периферическая

—

габброидами и гибридными

породами (рис. 25). Соотношение различных типов интрузивных пород в мас-

сиве весьма сложное.

В пределах никеленосных массивов выделяются два типа сульфидного

медно-никелевого оруденения: 1) вкрапленное; 2) жильное. Вкрапленное ору-

денение пространственно приурочено преимущественно к слоям плагиоклазо-

вых перидотитов и прослеживается по простиранию и падению на сотни метров

при мощности в несколько метров. Морфологически оно представлено зонами

мелкой неравномерной ксеноморфной вкрапленности сульфидов размером 0,2—

1,

редко до

5

мм.

Жилы и гнезда сплошных сульфидов широко развиты в зонах

брекчированных оруденелых серпентинитов, а также вблизи нижних контактов

интрузивов. Нередко отмечаются жилы брекчиевидных руд, в которых сульфиды

цементируют обломки перидотита, пегматоидного габбро и вмещающих пород.

Минеральный состав руд обычный: пирротин, пентландит, халькопирит,

магнетит; второстепенные — пирит, ильменит, титаномагнетит, хромит, валле-

риит, сфалерит. В обоих типах руд отмечается повышенное содержание кобальта.

Отношение Ni : Со составляет 11—18 : 1, Ni : Си

1,5—3,0

: 1.

СИЛИКАТНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Экзогенные месторождения силикатных никелевых руд, отнесенные в суще-

ствующих классификациях полезных ископаемых к группе выветривания, по-

всеместно связаны с тем или иным типом коры выветривания серпентинитов.

В Советском Союзе эти месторождения распространены главным образом на

Урале, известны они также в Казахстане и на Украине. Вне СССР месторожде-

ния никелевых руд широко распространены в Новой Каледонии, Австралии,

Индонезии, на Филиппинах, на Кубе и в других странах Карибского моря,

в некоторых странах экваториального пояса, а также в США, Греции и др.

Образование месторождений выветривания на Урале происходило в тече-

ние длительного континентального периода, который наступил со времени

поздней перми, в условиях переменно-влажного субтропического климата. Ос-

новной этап формирования коры выветривания приходится на поздний триас —

раннюю юру. На значительной части Урала этот процесс с перерывами продол-

жался до палеогена включительно в условиях как субтропического, так и те-

плого климата.

Вследствие поднятий в юрское время, палеогене и в последующих периодах

кора выветривания на значительных пространствах была полностью или ча-

стично уничтожена эрозией. Однако в ряде районов Зауральского пенеплена,

в депрессиях палеоген-неогеновой континентально-морской цокольной равнины

и некоторых других районах Зауралья площадная кора выветривания хорошо

сохранилась и имеет мощность от 20 до 70 м. В геоморфологических районах

остаточных горных массивов и абразионного Зауральского пенеплена кора

выветривания распространена в виде узких прерывистых полос, приуроченных

к тектоническим зонам разломов.

Степень гипергенного изменения силикатных пород зависит от многих

факторов: минерального состава, трещиноватости, количества атмосферных

46

осадков, температуры, продолжительности выветривания и др. На основе на-

блюдений, проводившихся на уральских никелевых месторождениях, И. Гинз-

бург (1947) теоретически обосновал процесс формирования профиля коры вы-

ветривания на ультраосновных породах. Он показал, что при выветривании

происходит стадийное разложение минералов, а также перенос относительно

подвижных элементов из верхних горизонтов коры выветривания, по мере про-

сачивания водных растворов, в более низкие. С увеличением рН среды с глу-

биной эти элементы вновь выпадают в осадок в виде вторичных ми-

нералов.

Различная миграционная способность элементов определяет их размещение

в профиле коры выветривания, а также господство тех или иных минералов

(Гинзбург, 1947; Глазковский, 1963; Никитин, 1962).

Небольшой рН выпадения гидроокислов железа (2,3) и высокая способ-

ность кобальта к окислению обусловливают накопление этих элементов в верх-

ней части профиля, в зоне охристо-кремнистых образований. Здесь же накапли-

ваются алюминий и хром, а часть кремния остается в виде кремнезема. Никель

концентрируется преимущественно в средней части профиля, в зоне нонтрони-

тов,

а также в нижней части зоны охристо-кремнистых образований и верхней

(рыхлой) части выщелоченных серпентинитов. Высокие концентрации кремне-

зема и магния свойственны нижним горизонтам профиля коры.

Такое распределение элементов характерно для профиля коры выветрива-

ния площадного распространения. В коре выветривания, формирующейся

в крутопадающих зонах тектонических разломов, относительно малоподвиж-

ные элементы слагают среднюю часть элювиальной толщи, образуя мощные

клиновидные залежи охристо-кремнистых образований, а более подвижные

концентрируются в краевых частях толщи.

А. Никитина, И. Витовская, К. Никитин (1971) выделяют в корах вывет-

ривания ультраосновных пород два типа профилей: керолит-нонтронит-гетито-

вый (полный профиль) и керолит-гетитовый (сокращенный). Полный профиль

состоит из следующих зон (сверху вниз): 1) охристо-кремнистых образований,

2) нонтронитизированных серпентинитов, 3) выщелоченных серпентинитов.

Сокращенный профиль отличается отсутствием зоны нонтронитизированных

серпентинитов.

Верхняя зона профиля коры выветривания на ультраосновных породах

представлена охристо-кремнистыми образованиями. Она состоит из гетита,

гидрогетита, кварца; в небольших количествах наблюдаются галлуазит, асбо-

лан и гиббсит, а также остаточные рудные минералы — магнетит и хромит.

Зона нонтронитизированных серпентинитов имеет три подзоны: а) обохрен-

ного нонтронита, б) нонтронита, в) новтронитизированного серпентинита. Гос-

подствующий минерал зоны — нонтронит, в подчиненном количестве присут-

ствуют керолит, гидрогетит, а также остаточные рудные минералы.

Нижняя зона имеет две подзоны: а) рыхлых выщелоченных затронутых нон-

тронитизацией серпентинитов, б) выщелоченных серпентинитов. Господству-

ющие минералы зоны — керолит и серпентин, в небольшом количестве присут-

ствуют инфильтрационные минералы: опал, халцедон, магнезит, никелевый

керолит и гарниерит, слагающие прожилки.

В связи с тем, что в серпентинитах часто присутствуют дайки основных

и кислых пород, в толще элювиальных образований в тех или иных количе-

ствах отмечаются каолинит, гидратированный хлорит и вермикулит.

Наиболее высокие содержания никеля характерны для гарниерита (15—

35%),

непуита (15—30%), асболана (до 15%), хлорита (до 10%), никелевого

47

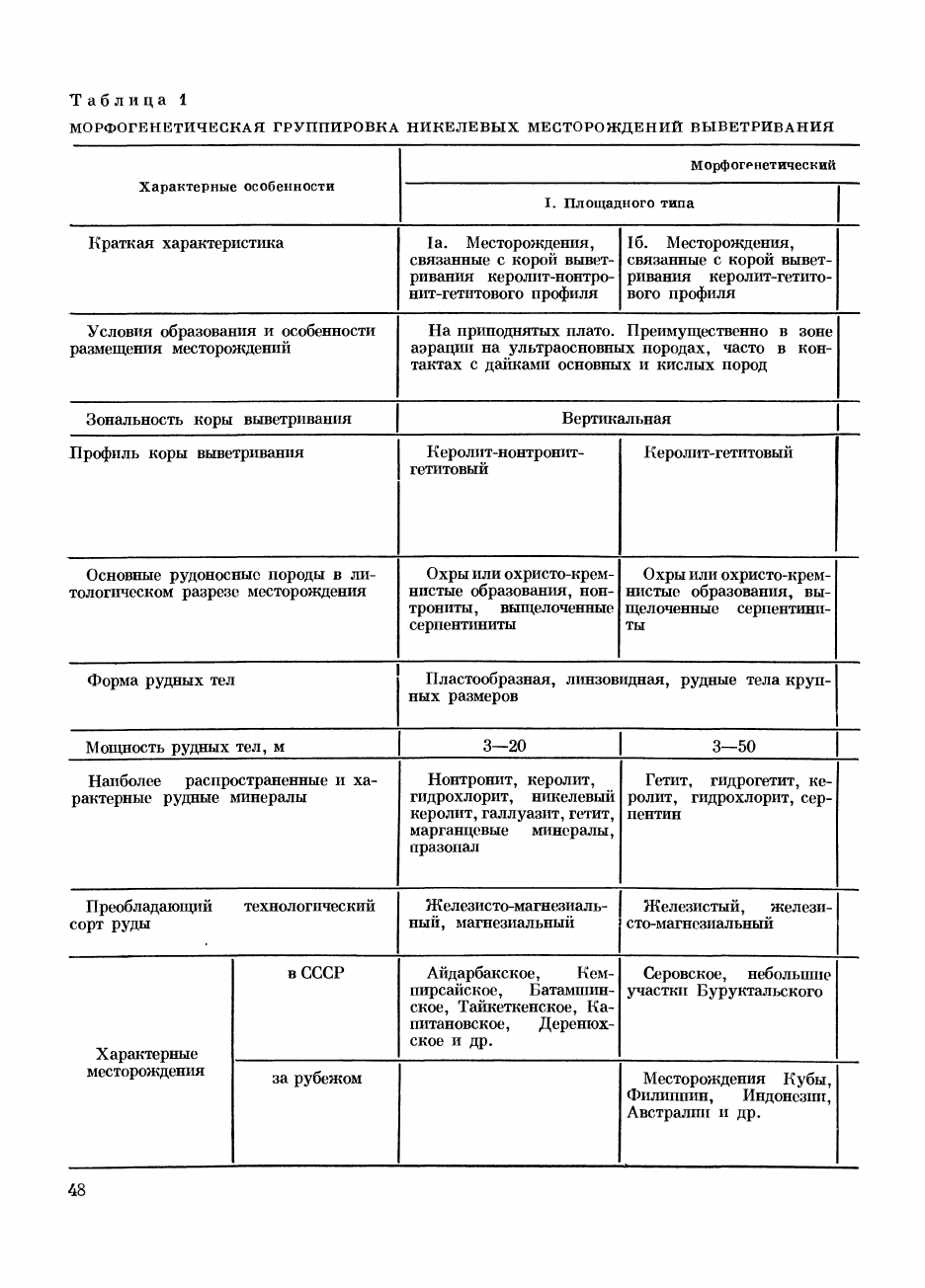

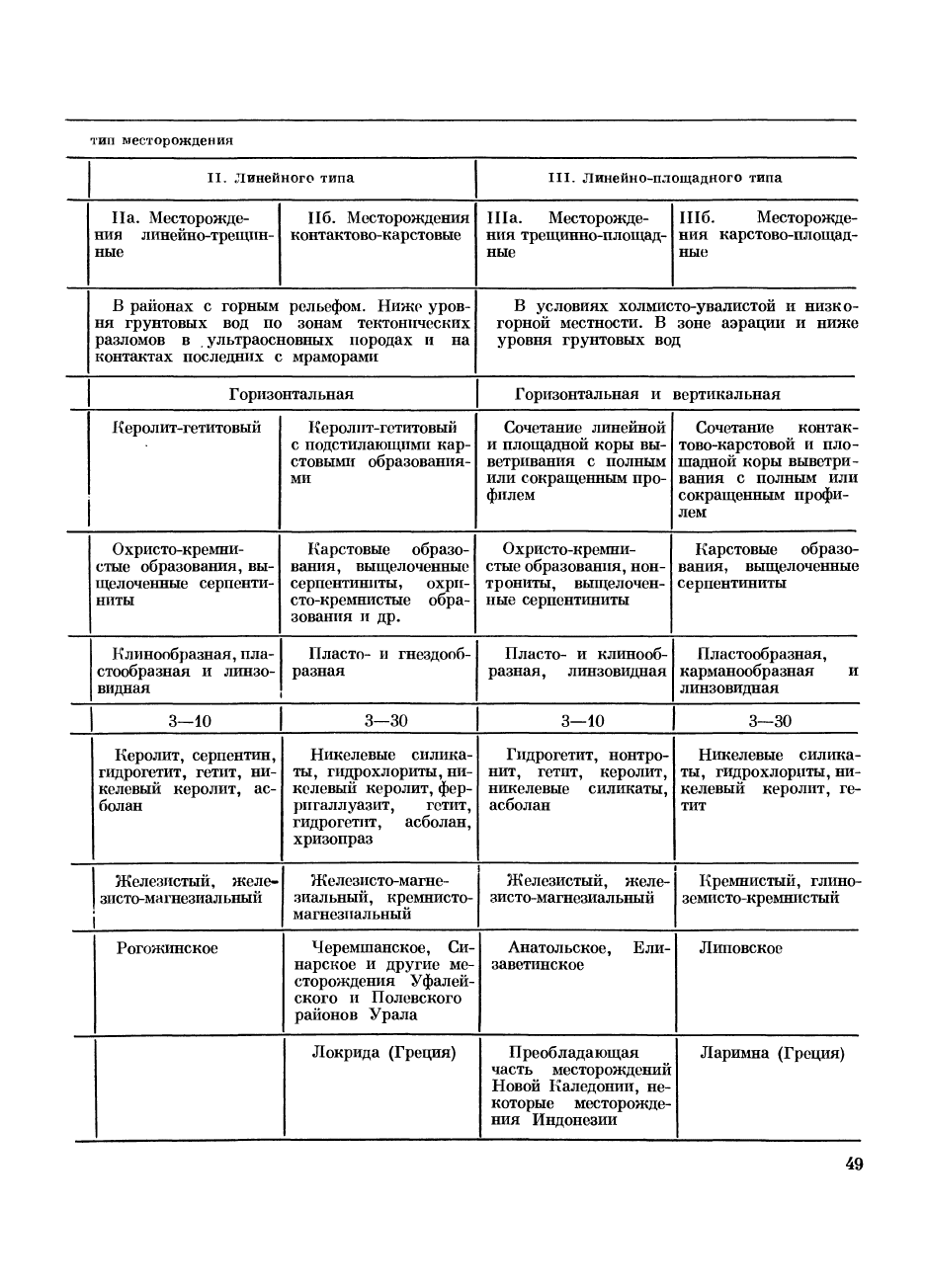

Таблица 1

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА НИКЕЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Характерные осооенности

Краткая характеристика

Условия образования и особенности

размещения месторождений

Зональность коры выветривания

Профиль коры выветривания

Основные рудоносные породы в ли-

тологическом разрезе месторождения

Форма рудных тел

Мощность рудных тел, м

Наиболее распространенные и ха-

рактерные рудные минералы

Преобладающий технологический

сорт руды

Характерные

месторождения

в СССР

за рубежом

Морф ore нетический

I. Площадного типа

1а. Месторождения,

связанные с корой вывет-

ривания керолит-нонтро-

нит-гетитового профиля

16.

Месторождения,

связанные с корой вывет-

ривания керолит-гетито-

вого профиля

На приподнятых плато. Преимущественно в зоне

аэрации на ультраосновных породах, часто в кон-

тактах с дайками основных и кислых пород

Вертикальная

Керолит-нонтронит-

гетитовый

Охры или охристо-крем-

нистые образования, нон-

трониты, выщелоченные

серпентиниты

Керолит-гетитовый

Охры или охристо-крем-

нистые образования, вы-

щелоченные серпентини-

ты

Пластообразная, линзовидная, рудные тела круп-

ных размеров

3—20

Нонтронит, керолит,

гидрохлорит, никелевый

керолит, галлуазит, гетит,

марганцевые минералы,

празопал

Железисто-магнезиаль-

ный, магнезиальный

Айдарбакское, Кем-

пирсайское, Батамшин-

ское,

Тайкеткенское, Ка-

питановское, Деренюх-

ское и др.

3—50

Гетит, гидрогетит, ке-

ролит, гидрохлорит, сер-

пентин

Железистый, желези-

сто-магнезиальный

Серовское, небольшие

участки Буруктальского

Месторождения Кубы,

Филиппин, Индонезии,

Австралии и др.

48

тип месторождения

II.

Линейного типа

На. Месторожде-

ния линейно-трещин-

ные

Нб.

Месторождения

контактово-карстовые

В районах с горным рельефом. Ниже уров-

ня грунтовых вод по зонам тектонических

разломов в

.

ультраосновных породах и на

контактах последних с мраморами

Горизонтальная

Керолит-гетитовый

Охристо-кремни-

стые образования, вы-

щелоченные серпенти-

ниты

Клинообразная, пла-

стообразная и линзо-

видная

Керолит-гетитовый

с подстилающими кар-

стовыми образования-

ми

Карстовые образо-

вания, выщелоченные

серпентиниты, охри-

сто-кремнистые обра-

зования и др.

Пласто- и гнездооб-

разная

3—10 |

3—30

Керолит, серпентин,

гидрогетит, гетит, ни-

келевый керолит, ас-

болан

Железистый, желе-

1

зисто-магнезиальный

i

Рогожинское

Никелевые силика-

ты,

гидрохлориты, ни-

келевый керолит, фер-

ригаллуазит, гетит,

гидрогетит, асболан,

хризопраз

Железисто-магне-

1 зиальный, кремнисто-

магнезиальный

Черемшанское, Си-

нарское и другие ме-

сторождения Уфалей-

ского и Полевского

районов Урала

Локрида (Греция)

III.

Линейно-площадного типа

II 1а. Месторожде-

ния трещинно-площад-

ные

II16.

Месторожде-

ния карстово-площад-

ные

В условиях холмисто-увалистой и низко-

горной местности. В зоне аэрации и ниже

уровня грунтовых вод

Горизонтальная и вертикальная

Сочетание линейной

и площадной коры вы-

ветривания с полным

или сокращенным про-

филем

Охристо-кремни-

стые образования, нон-

трониты, выщелочен-

ные серпентиниты

Пласто- и клинооб-

разная, линзовидная

3—10

Гидрогетит, нонтро-

нит, гетит, керолит,

никелевые силикаты,

асболан

Железистый, желе-

зисто-магнезиальный

Анатольское, Ели-

заветинское

Преобладающая

часть месторождений

Новой Каледонии, не-

которые месторожде-

ния Индонезии

Сочетание контак-

тово-карстовой и пло-

шадной коры выветри-

вания с полным или

сокращенным профи-

лем

Карстовые образо-

вания, выщелоченные

серпентиниты

Пластообразная,

карманообразная и

линзовидная

3—30

Никелевые силика-

ты,

гидрохлориты, ни-

келевый керолит, ге-

тит

Кремнистый, глино-

земисто-кремнистый

Липовское

Ларимна (Греция)

49

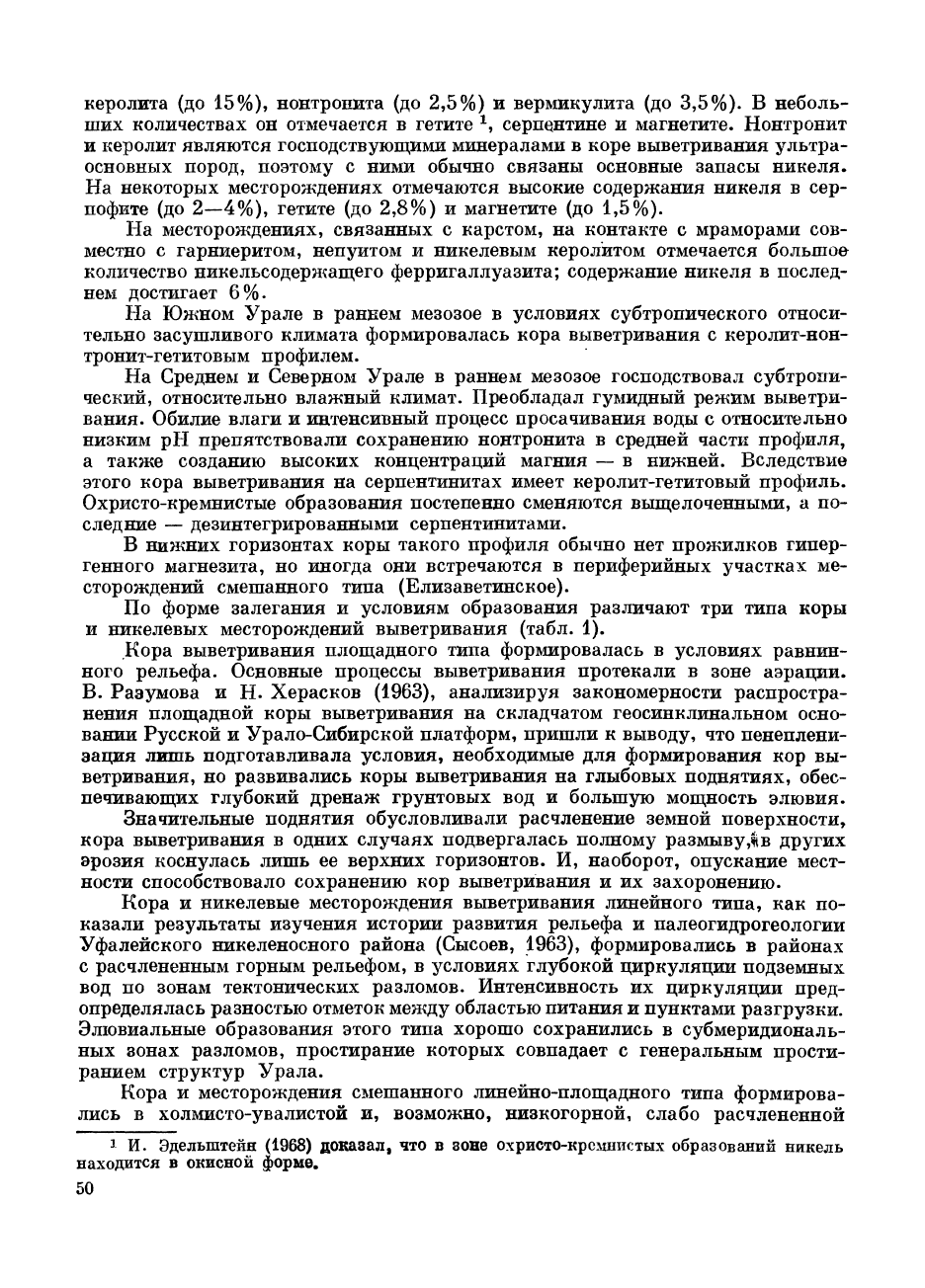

керолита (до 15%), нонтроиита (до 2,5%) и вермикулита (до 3,5%). В неболь-

ших количествах он отмечается в гетите *, серпантине и магнетите. Нонтронит

и керолит являются господствующими минералами в коре выветривания ультра-

основных пород, поэтому с ними обычно связаны основные запасы никеля.

На некоторых месторождениях отмечаются высокие содержания никеля в сер-

пофите (до 2—4%), гетите (до 2,8%) и магнетите (до

1,5%).

На месторождениях, связанных с карстом, на контакте с мраморами сов-

местно с гарниеритом, непуитом и никелевым керолитом отмечается большое

количество никельсодержащего ферригаллуазита; содержание никеля в послед-

нем достигает 6%.

На Южном Урале в раннем мезозое в условиях субтропического относи-

тельно засушливого климата формировалась кора выветривания с керолит-нон-

тронит-гетитовым профилем.

На Среднем и Северном Урале в раннем мезозое господствовал субтропи-

ческий, относительно влажный климат. Преобладал гумидный режим выветри-

вания. Обилие влаги и интенсивный процесс просачивания воды с относительно

низким рИ препятствовали сохранению нонтронита в средней части профиля,

а также созданию высоких концентраций магния — в нижней. Вследствие

этого кора выветривания на серпентинитах имеет керолит-гетитовый профиль.

Охристо-кремнистые образования постепенно сменяются выщелоченными, а по-

следние — дезинтегрированными серпентинитами.

В нижних горизонтах коры такого профиля обычно нет прожилков гипер-

генного магнезита, но иногда они встречаются в периферийных участках ме-

сторождений смешанного типа (Елизаветинское).

По форме залегания и условиям образования различают три типа коры

и никелевых месторождений выветривания (табл. 1).

Кора выветривания площадного типа формировалась в условиях равнин-

ного рельефа. Основные процессы выветривания протекали в зоне аэрации.

В.

Разумова и Н. Херасков (1963), анализируя закономерности распростра-

нения площадной коры выветривания на складчатом геосинклинальном осно-

вании Русской и Урало-Сибирской платформ, пришли к выводу, что пенеплени-

зация лишь подготавливала условия, необходимые для формирования кор вы-

ветривания, но развивались коры выветривания на глыбовых поднятиях, обес-

печивающих глубокий дренаж грунтовых вод и большую мощность элювия.

Значительные поднятия обусловливали расчленение земной поверхности,

кора выветривания в одних случаях подвергалась полному размывуДв других

эрозия коснулась лишь ее верхних горизонтов. И, наоборот, опускание мест-

ности способствовало сохранению кор выветривания и их захоронению.

Кора и никелевые месторождения выветривания линейного типа, как по-

казали результаты изучения истории развития рельефа и палеогидрогеологии

Уфалейского никеленосного района (Сысоев, 1963), формировались в районах

с расчлененным горным рельефом, в условиях глубокой циркуляции подземных

вод по зонам тектонических разломов. Интенсивность их циркуляции пред-

определялась разностью отметок между областью питания и пунктами разгрузки.

Элювиальные образования этого типа хорошо сохранились в субмеридиональ-

ных зонах разломов, простирание которых совпадает с генеральным прости-

ранием структур Урала.

Кора и месторождения смешанного линейно-площадного типа формирова-

лись в холмисто-увалистой и, возможно, низкогорной, слабо расчлененной

1

И. Эделыптейн (1968) доказал, что в зоне охристо-кремнистых образований никель

находится в окисной форме.

50