Шванов В.Н., Фролов В.Т., Сергеева Э.И. и др. Систематика и классификации осадочных пород и их аналогов

Подождите немного. Документ загружается.

либо хемогенных, иногда хемобиогенных или биохимических — отложений

(Ф.

Ю. Левинсон-Лессинг, В. П. Батурин, Ф, Дж. Петтиджон, В. И. Лу-

чицкий, М. С. Швецов, Р. Л. Фолк, Г. И. Теодорович, Л. Б. Рухин.

Н. М. Страхов и др.), либо к продуктам химической дифференциации —

пегнитолитам (Л. В. Пустовалов).

В последние годы в ряде классификаций осадочных пород за основу

первого, главного, подразделения стали принимать не генетический, а

вещественный признак, т. е. состав пород. При этом соли заняли самос-

тоятельное место среди других вещественно-минеральных подразделений

либо в виде собирательной группы, соляных пород [24, 36], либо в виде

хлоридного, сульфатного и карбонатного классов [18], либо в виде трех

надклассов с теми же наименованиями [8, 38].

Что касается второго аспекта и второго уровня данной проблемы —

классифицирования самих соляных отложений — здесь использовались те

же две группы оснований: генетические и структурно-вещественные.

Две однотипные детальные генетические классификации, учитывающие

ряд сходных показателей, одновременно разработаны во ВСЕГЕИ, Я. К. Пи-

сарчик [27] и Е. Э. Разумовской [31]. Я. К. Писарчик предложила совме-

щенную фациально-литогенетическую классификацию применительно к от-

ложениям гипса и ангидрита. Ее классификация учитывает и взаимоувя-

зывает фациально-палеогеографические обстановки, зоны (стадии) литоге-

неза и ведущие процессы образования отложений. Выделенные

подразделения увязаны с геотектоническими показателями. Для каждого

из них охарактеризованы структурно-вещественные особенности и специ-

фические черты обстановки образования. Классификация Е. Э. Разумовской

относится ко всей совокупности соляных пород. Она базируется на при-

нципах, близких изложенным, но существенно расширена и усложнена за

счет введения в анализ разнообразных наложенных процессов: диагенети-

ческих, эпигенетических, динамометаморфизма и контактового метаморфиз-

ма, а также дополнительного классификационного параметра — физико-

химических условий солеобразования.

С. В. Ходькова в 1983 г. в основу классификации соляных пород

положила генетический признак, отражающий степень преобразованности

пород постседиментационными процессами.

Ряд важных классификационных разработок рассматриваемого гене-

тического направления касался комплексов соляных отложений более вы-

сокого надпородного уровня — ранга формаций и месторождений. При

этом учитывались три группы признаков: в одних классификациях —

физико-географические, ландшафтные условия, в других — физико-хими-

ческие условия галогенеза, в третьих — источники солей.

К классификациям первой группы относится схема Н. М. Страхова

[35],

подразделяющая галогенные формации на пять типов. К первому

отнесены континентальные формации крупных озерных водоемов. Остальные

типы формаций, связанные с морскими бассейнами, разделены на четыре

группы: лагун, заливов, обширных краевых зон эпиконтинентальных морей

и внутриконтинентальных солеродных морей. А. А. Иванов [16] в качестве

главных оснований классификации галогенных формаций принял два по-

казателя: время образования и ландшафтный тип. Он подразделил все

формации на две группы: современные (четвертичные) и ископаемые (С—N),

а каждую из групп в свою очередь — на морские и континентальные.

О. Брайтич в «Минералогической энциклопедии» 1981 г. приводит генети-

ческую классификацию месторождений минеральных солей с их подразде-

лением на первом уровне по ландшафтному признаку, а затем — по

степени изменения и составу солей.

Физико-химические аспекты галогенеза послужили вторым основанием

для генетической типизации природных солей. Большое значение в развитии

этого направления имело физико-химическое изучение водно-солевых систем

200

и их эволюции М. Г. Валяшко, Н. М. Страховым и другими. Исследования

этого плана позволили установить три главные ветви процессов галогенеза —

карбонатную, сульфатную и хлоридную,— выявить их характерные черты

и проследить особенности взаимопереходов. Классификации, основанные на

физико-химических показателях, делят галогенные формации в зависимости

от завершенности галогенеза на неполно- и полноразвитые, а последние в

зависимости от геохимической специализации процесса на завершающих

этапах на три типа: карбонатный, сульфатный с сульфатно-натриевым и

сульфатно-магниевым подтипами и хлоридный [2, 7, 35].

Третье направление генетической типизации, учитывающее источники

поступления вещества, в данном случае солевых компонентов, получило

значительно меньшее развитие. Между тем уже Ф. Лотце [41] выделил

четыре типа современных соляных месторождений, отражающих четыре

разные источника солей: 1) морские; 2) континентальные; 3) вторично-кон-

тинентальные (десцендентные), связанные с растворением ранее отложенных

соляных пород; 4) вулканические. В последующих классификационных схемах

долгое время источники солей в таком плане не рассматривались, главным

образом потому, что большинство исследователей признавали и анализи-

ровали единственный источник соленакопления — соли поверхностных вод,

в свою очередь пополняемый исключительно продуктами континентального

выветривания. Лишь в работе Н. М. Джиноридзе с соавторами [11],

базирующейся на новых генетических подходах, вопрос об источнике солей

снова стал узловым принципом классифицирования. В классификационной

схеме этих авторов выделены четыре генетических типа древнего и совре-

менного соленакопления: 1) эксгаляционно-осадочный; 2) эксгаляционно-се-

диментационный, отличающийся от первого относительно меньшей ролью

продуктов вулканической и гидротермальной деятельности; 3) десцендент-

но-седиментационный; 4) собственно эвапоритовый. Эти типы близки наме-

ченным Ф. Лотце типам современных соляных месторождений.

Классификации соляных пород второго — вещественного направле-

ния — разрабатывались параллельно с генетическими. Вещественными

были классификации Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, 1933 г., Л. В. Пустовалова,

1940 г. [30], Ф. Петтиджона, 1947 г. [26]. Большое значение в упорядочении

и разработке проблемы вещественной классификации соляных пород имели

работы Е. Э. Разумовской [31, 32]. В них дан анализ состояния изученности

разных сторон проблемы, критический обзор главных классификационных

схем и вариантов номенклатуры и сделаны конкретные предложения по

их унификации и рационализации. Главные из них касались соляных пород

полиминерального состава. Для их систематизации Е. Э. Разумовская

рекомендовала применять те же принципы и подходы, что и для других

осадочных пород. Одновременно она рассмотрела также возможности уни-

фикации номенклатуры соляных пород, о чем будет сказано ниже.

Особое место в проблеме типизации солей занимал избирательный

анализ промышленно важных их типов, главным образом калийных и

калийно-магниевых. Большое систематизирующее значение имело их под-

разделение на две основные группы: бессульфатную, хлоридную, и суль-

фатную (Я. Я. Яржемский, С. М. Кореневский, М. Л. Воронова и др.).

Вопросами классификации калиеносных соляных пород занимались

B.

Н. Дубинина, П. П. Преображенский, В. А. Вахрамеева, М. П. Фивег,

А. А. Иванов, Я. Я- Яржемский, С. М. Кореневский, В. Н. Щербина,

C. В. Ходькова и другие геологи-солевики.

На развитие структурно-вещественного и генетического направлений

классифицирования соляных отложений существенное влияние оказали раз-

работки по систематизации крупных геологических тел — галогенных фор-

маций. В структурно-вещественных классификациях галогенных формаций

использовались три группы признаков: состав галогенных и негалогенных

компонентов, строение и положение в вертикальных формационных рядах.

201

Различные показатели состава формаций служили основой ряда их

классификаций. Три наиболее последовательные и сравнительно близкие

между собой классификации предложены С. М. Кореневским [20(,

М. А. Жарковым с соавторами [12], а также Г. А. Беленицкой и Я. К.

Писарчик с соавторами при типизации и картировании галогенных формаций

СССР [33].

Отметим, что во всех классификационных схемах типизация проводится,

по существу, лишь по наличию того или иного типоморфного галогенного

компонента, иногда находящегося в подчиненном количестве. Количественное

соотношение различных галогенных составляющих обычно не учитывается

Одной из серьезных проблем, связанных с систематизацией соляных

пород, является согласование вещественных и генетических классификаций,

а также взаимоувязка различных генетических схем между собой. Большое

значение в этом плане имели разработки по физико-химической типизации

природных вод и по их сопоставлению с типами галогенных отложений

Благодаря исследованиям, выполненным М. F. Валяшко, Н. М. Страховым.

Ю.

В. Баталиным, Е. Ф. Станкевичем, В. В. Куриленко и другими, три

основных гидрохимических типа природных поверхностных и подземных

вод — хлоридный, сульфатный и карбонатный — были в общем виде

увязаны с тремя главными вещественными типами галогенных отложений

тех же наименований.

Различные показатели строения формаций и положение их во вмеща-

ющих толщах — формационных рядах — рассматривали М. П. Фивег.

М. М. Грачевский, В. Г. Кузнецов, Г. А. Беленицкая, М. А. Жарков.

В.

Крумбейн был, по-видимому, первым, кто типизировал соленосные фор-

мации по положению в вертикальных формационных рядах, сгруппировав

формации по соотношению с подстилающими и покрывающими комплек-

сами — карбонатными и красноцветными. Последующие исследования на-

правлялись на выработку новых концепций и детализацию схем.

А. Л. Яншин и М. А. Жарков [40] для месторождений калийных солей

предложили развернутую ранжированную классификацию, суммирующую

более частные схемы разных исследователей. Все калийные месторождения

разделены на типы, группы, классы и подклассы на основании последо-

вательного использования показателей, характеризующих их состав, мор-

фологию и строение. По анионному составу калийных солей выделены два

типа: хлоридный и хлоридно-сульфатный, или сульфатный; по морфологии

калиеносных тел — три группы: пластовая, линзообразная и пластово-лин-

зообразная; по числу горизонтов — два класса: одногоризонтальный и

многогоризонтальный; по степени дислоцированности — три подкласса:

слабодислоцированный, среднедислоцированный и сложнодислоцированный.

Для собственно соляных пород наиболее целостную ранжированную

вещественную систематику разработала Т. М. Жаркова [14]. Основываясь

на химико-минеральных показателях, она выделила по анионному составу

породообразующих минералов классы, по катионному составу — подклассы

и более дробные подразделения, а для полиминеральных соляных пород

систематизировала разнообразные типы минеральных ассоциаций. Эта клас-

сификация ценна тем, что она учитывает большой фактический материал,

характеризующий реальные природные минеральные сообщества многочис-

ленных соленосных бассейнов мира.

Предметом неоднократного обсуждения в литературе являлся вопрос

о смешанных разнокомпонентных породах вообще и об их разновидностях,

не содержащих выраженных доминирующих составляющих в частности. В

проблеме разнокомпонентности составов соляных пород особо стоит вопрос

о породах, образованных смешением галогенных и негалогенных компонентов.

Варианты анализа и типизации такого рода пород чаще всего были весьма

отрывочны и касались разновидностей с пелитово-терригенным составом

негалогенной составляющей. Так, Д. П. Хрущов [37] ввел следующие гра-

202

дации по содержанию нерастворимого остатка, %: 5 — соль слабозагряз-

ненная, 5—10 — соль загрязненная, 10—25 — соль сильнозагрязненная,

25—50 — терригенно-соляная порода, 50—75 — соляно-терригенная порода,

75—90 •— соленосная порода, 90 — засоленная порода.

Т. М. Жаркова [14] подразделила негалогенные составляющие на три

подгруппы: терригенную, нетерригенную и смешанную. В терригенной под-

группе ею выделены четыре класса: глинистый, алевропесчаный, грубооб-

ломочный, смешанный; в нетерригенной — три класса: фосфатный, бора-

товый и кремнистый.

По отношению к галогенным формациям типизация в зависимости от

состава негалогенных компонентов дается в упоминавшейся классификации

Г. А. Беленицкой с соавторами [33]. Все типы этих формаций, выделенные

по составу галогенных компонентов, подразделяются на пять подтипов:

карбонатный, глинисто-карбонатный, терригенно-карбонатный, глинистый

и карбонатный. Кроме того, в качестве разновидностей отмечены формации,

негалогенные компоненты которых содержат биогермные, углеродистые,

красноцветные и вулканогенные образования.

Ю.

П. Казанский с соавторами [17], а затем В. Н. Шванов [38] впервые

подняли вопрос о необходимости учитывать степень таксономических раз-

личий разнородных компонентов пород, т. е. ранговость смешения. Подходы

этих исследователей использованы нами в рассматриваемых ниже класси-

фикационных схемах.

Проблема систематизации структур соляных пород разработана в

трудах многих геологов-солевиков, прежде всего М. Ф. Викуловой, К. Н.

Андриановской, Я. К. Писарчик для гипсов и ангидритов, Е. Э. Разумовской,

Я.

Я. Яржемским с соавторами, В. Н. Щербиной, Т. М. Жарковой, М. Л.

Вороновой и другими для иных групп. В двух наиболее полных и взаимо-

увязанных генетических классификациях, предложенных Е. Э. Разумовской

для соляных пород и Я. К- Писарчик для гипсов и ангидритов, все структуры

подразделены на первичные и вторичные. Среди вторичных выделены

четыре типа: кристаллобластовые, метасоматические, катакластические и

кристаллобластические. Подразделение внутри типов проведено по размеру

и форме частиц, их соотношениям и взаимному расположению.

Что касается использования структурных признаков как одного из

основных классификационных параметров соляных пород, то в качестве

таковых они не рассматривались и как будто впервые были введены лишь

в упоминавшиеся выше общелитологические классификации Ю. П. Казан-

ского с соавторами [17, 18] и Н. Н. Верзилина, В. И. Драгунова, В. Н. Шва-

нова [8].

Вопросы номенклатуры соляных пород, как правило, обсуждались

вместе с рассмотрением классификационных схем. На ряде терминов,

используемых для обозначения всего соляного сообщества — соляные,

галогенные породы, галолиты — мы останавливались в начале главы. По

отношению к подразделениям следующих иерархических уровней — над-

классам и классам — используются два варианта наименований. По

первому, чаще всего употребляемому, используются соответствующие при-

лагательные в сочетании с наименованием таксономического подразделения,

например сульфатный или хлоридный надкласс (класс). Второй вариант,

как известно, ввел Л. В. Пустовалов [30], обозначив группы пород терминами

с окончанием «-лит»: сульфатолиты, галоидолиты и т. д. Такого рода

термины в литологии вообще и применительно к солям в частности долго

не пользовались популярностью, но в настоящее время все чаще исполь-

зуются главным образом в общелитологических классификациях [36].

В наименованиях конкретных типов пород существует наименьшая

согласованность. Среди соляных пород мономинерального состава лишь

одна разновидность — каменная соль — имеет собственное наименование,

не связанное с названием минерала-породообразователя. При образовании

203

наименований остальных пород используются три варианта. В первом.

очень распространенном, словесные обозначения породы и минерала не

различаются, например гипс, галит и т. д., обозначают и породу и минерал,

а различить их можно лишь в определенном контексте. Во втором варианте,

также весьма распространенном, используется прилагательное, производное

от наименования минерала, в сочетании со словом «порода»: гипсовая

порода, галитовая порода и т. д. Третий вариант предполагает образование

наименований пород в форме существительных путем добавления к назва-

ниям минералов тех или иных окончаний, по смыслу адекватного слову

«порода». Сначала Е. Э. Разумовская в 1929 г., следуя рекомендациям

А. Н. Заварицкого, предложила использовать окончание «-ит» (гипсит, га-

литит и т. п.). Позже Л. В. Пустовалов ввел в употребление окончание

«-лит» как в наименование классов пород, о чем упоминалось выше, так

и в названия конкретных их типов (гипсолит, галитолит, карналлитолит и

т. д.). Предложение Л. В. Пустовалова было поддержано Е. Э. Разумовской,

А. А. Ивановым и другими исследователями. Е. Э. Разумовская признала

предпочтительным вариант с использованием окончания «-лит», а не «-ит»,

поскольку последнее уже присутствует в названиях многих соляных мине-

ралов: галит, сильвинит и др.

Согласившись с мнением Е. Э. Разумовской, добавим, что окончание

«-ит» к тому времени уже использовалось минералогами в качестве уни-

фицированного окончания, вводимого в названия новых минералов (Мине-

ралогическая энциклопедия, 1981 г.). В то же время окончание «-лит»

применяется для обозначения понятий, близких термину «порода». Тем не

менее термины с окончанием «-лит» не вошли в практику геологов-солевиков,

а в «Геологическом словаре» 1955 и 1973 гг. они трактуются как излишние,

что,

по нашему мнению, несправедливо. Вместе с тем в последние годы

они вновь все чаще используются в литературе [8, 36, 38]. Справедливости

ради, необходимо напомнить, что еще в 1904 г. А. Грабау ввел окончания

«-ит» и «-лит» в названия пород: кальцрудиты, кальцлютиты, кальклититы.

Для пород, состоящих из двух-, трех- или более минералов, образование

их наименований также многовариантно, причем наиболее употребительны

примерно те же три варианта. По первому из них, введенному Ф. Ринне

в 1911 г., дается простое перечисление наименований минералов в порядке

возрастания их относительного содержания в породе, например сильвин-

бишофит, сильвин-карналлит-галит и т. д. Этому правилу следуют также

С. В. Ходькова, Т. М. Жаркова и другие. По второму варианту также

используется перечисление двух, трех или более минералов в порядке

возрастания их содержания, название последнего из них дается в форме

прилагательного и после него добавляется слово «порода», например силь-

вин-бишофитовая порода, сильвин-карналлит-галитовая порода и т. д.

(Я.

Я. Яржемский, А. А. Иванов, М. Л. Воронова и др.).

Третий вариант номенклатуры для двух-, трех- или многокомпонентных

пород непосредственно связан с введением количественных критериев при

их классифицировании. При этом наиболее рациональными вариантами и

номенклатуры, и классификационных градаций следует считать те, которые

используют единые принципы для всех разновидностей соляных пород и

при этом по возможности однотипны с классификациями других осадочных

пород.

Наиболее удачными в этом плане были упоминавшиеся разработки

Е. Э. Разумовской [32], направленные на унификацию классификаций и

номенклатуры соляных пород, увязанных с существующими классификаци-

ями и номенклатурными принципами, принятыми в осадочной петрографии.

Е. Э. Разумовская для приведенных выше двух-, трех- и более компонентных

соляных пород использовала градации с границами 5, 25, 50, 75, 95% и

составила варианты наименований с применением единой системы суффик-

сов и окончаний. Так, минерал, содержащийся в количестве более 50%,

204

вводится в наименование с добавлением сочетания «-овая порода» (галитовая

порода), с содержанием 25—50% — с суффиксом «-ово-» (карналлитово-),

5—25% — с суффиксом «-исто-» (сильвинисто-). Таким образом, сильви-

нисто-карналлито-галитовая порода — это порода, содержащая 5—25%

сильвина, 25—50 карналлита и >50 галита. Для случаев, когда необходимы

упрощения в наименованиях двухкомпонентных пород, Е. Э. Разумовская

предложила сохранить использование более простого первого варианта

словообразования с перечислением минералов, например каинито-лангбей-

нит. Возможности воспользоваться окончанием «-лит» вместо слова «порода»

в этом варианте она не обсуждала.

Для трех- и четырехкомпонентных пород с примерно равным количес-

твом компонентов Е. Э. Разумовская рекомендовала названные выше суф-

фиксы не употреблять, а перечислять наименования минералов в порядке

возрастания их содержания с частицей «-о» на конце и лишь к последнему

добавить «-овая порода», например кизерито-полигалито-лангбейнито-каи-

нитовая порода.

Предложения Е. Э. Разумовской представляли собой весьма удачную

попытку унифицировать классификацию и номенклатуру соляных пород.

Она была поддержана и рекомендована для использования Я. К. Писарчик,

однако широкой поддержки у геологов-солевиков не получила и, по существу,

не была принята, как представляется, по двум причинам. Первая состоит

в том, что соляные породы часто многокомпонентны и отличаются неус-

тойчивостью количественных соотношений минералов, что затрудняет ис-

пользование системы дополнительных суффиксов и окончаний. Наличие в

наименованиях многих солевых минералов окончания «-ит» определяет

некоторую громоздкость и неблагозвучность вновь образованных названий,

особенно с добавлением суффикса «-исто». Существенно также, что сами

наименования многих соляных минералов сравнительно редко известны

неспециалистам. Вторая причина связана с промышленной значимостью

солей. Практическим целям нередко больше отвечают те варианты, где

главным является полезный компонент солей даже при небольших его

содержаниях. Рассматриваемая же классификация, имеющая общенаучный

характер, ставит все минеральные компоненты в одинаковые условия за-

висимости лишь от их процентного содержания.

Поскольку названные причины являются объективными и справедли-

выми, в настоящее время чаще используются два первых варианта обра-

зования наименований соляных пород. В частности, в отмечавшейся выше

наиболее детально разработанной классификации Т. М. Жарковой [14] для

наименования двух- и поликомпонентных пород используется первый вариант

словообразования с перечислением породообразующих минералов в порядке

возрастания их содержания без каких-либо дополнительных суффиксов и

окончаний (например, карналлит-бишофит, галит-ангидрит и т. д.), а для

групп пород — второй вариант (например, глазерит-астраханитовое семей-

ство пород).

Несмотря на отмеченные недостатки, классификация и номенклатура,

предложенные Е. Э. Разумовской для поликомпонентных соляных пород, в

настоящее время в наибольшей мере отвечают задачам общей структур-

но-вещественной систематизации осадочных пород, и потому их принципы

во многом использованы нами в излагаемых ниже классификационно-тер-

минологических схемах.

Терминология, используемая по отношению к структурам соляных пород,

в значительной мере производна от терминологии, разработанной для пород

изверженных [15]. И это вполне закономерно, учитывая принадлежность

структур обеих столь различных типов пород к группе кристаллически-зер-

нистых и принципиальное сходство большинства характерных для них

структурных соотношений. Структурная номенклатура для соляных пород

205

была разработана Е. Э. Разумовской [31, 32], другие исследователи главным

образом дополняли ее.

Предлагаемая структурно-вещественная классификация соляных

пород. Предлагаемые классификации и номенклатура разработаны в со-

ответствии с принципами, принятыми Межвузовской комиссией по систе-

матике, классификациям и номенклатуре осадочных пород и осадков, с

учетом общих разработок по систематике осадочных пород в целом [8, 18.

36,

38], а также накопленного опыта по систематизированию соляных пород,

имеющих весьма существенные специфические особенности, отличающие их

от других породных групп.

1.

Принципы классификации. Рассматриваемая сущностная

классификация соляных пород построена на двух главных эмпирических

признаках: вещественном составе и структуре. При ее разработке исполь-

зован ряд положений и принципов, излагавшихся ранее [8, 38]. Кратко и

в несколько измененном применительно к соляным породам виде они состоят

в следующем.

1.

Основой систематики являются минерально-компонентный состав

пород и их структура. Состав рассматривается как главный систематизи-

рующий признак, структура — как дополнительный.

2.

Принята единая многоранговая система иерархической соподчинен-

ности классифицируемых единиц. По минерально-компонентному составу

выделены наиболее крупные ранги: I, II — надклассы (I) и их разновидности

(II);

III — классы; по структурным признакам приняты три следующих

ранга внутри классов: IV — семейства, V — роды, VI — виды пород.

3.

Итоговая классификация построена по матричному принципу: в

вертикальных столбцах приведена иерархизированная систематика пород

по минеральному составу, в горизонтальных — по структурным показателям.

4.

Вид соляной породы получается на пересечении вещественного

(минерального) класса пород со структурным подразделением третьего

ранга. Он отвечает наиболее низкому из перечисленных уровней и рас-

сматривается в качестве элементарной единицы систематизации. Вид об-

ладает определенной минеральной и структурной характеристикой, т. е.

является детерминированной структурно-минеральной ячейкой. Именно вид

соответствует конкретному петротипу соляной породы, отличающемуся от

других видов составом или (и) структурой. В пределах видов выделяются

подвиды и разновидности, отвечающие более дробным структурным под-

разделениям соляных пород.

5.

Для классифицирования и наименования соляных пород, содержащих

разные минеральные и структурные компоненты, т. е. разнородных по

минерально-структурным параметрам, принят ряд единых градаций, раз-

делявшихся границами %: 95, 75, 50, 25, 5.

6. Соляные породы, содержащие 95% и более вещественного и струк-

турного компонента, относятся к монолитическим; соответственно при таком

содержании минерального компонента — это мономинеральные породы, а

структурного — моноструктурные. Породы, содержащие менее 95% основ-

ного компонента, т. е. свыше 5% любого другого (или других) вещественных

или структурных компонентов, рассматриваются как немонолитические. По

числу компонентов среди немонолитических пород выделяются двух-, трех-

и много- (би-, три- и поли-) компонентные (табл. Х-2). Систематика моно-

литических соляных пород принята в качестве базовой. Именно ей ниже

будет уделено основное внимание. Систематика немонолитических соляных

пород, как производная от нее будет описана отдельно.

7.

Породы, содержащие 50% и более одного из компонентов, являющихся,

таким образом, для данной породы доминантными, рассматриваются как

идиолитические. Остальные породы, в которых содержание ни одного из

компонентов не достигает 50%, т. е. все компоненты являются относительно

206

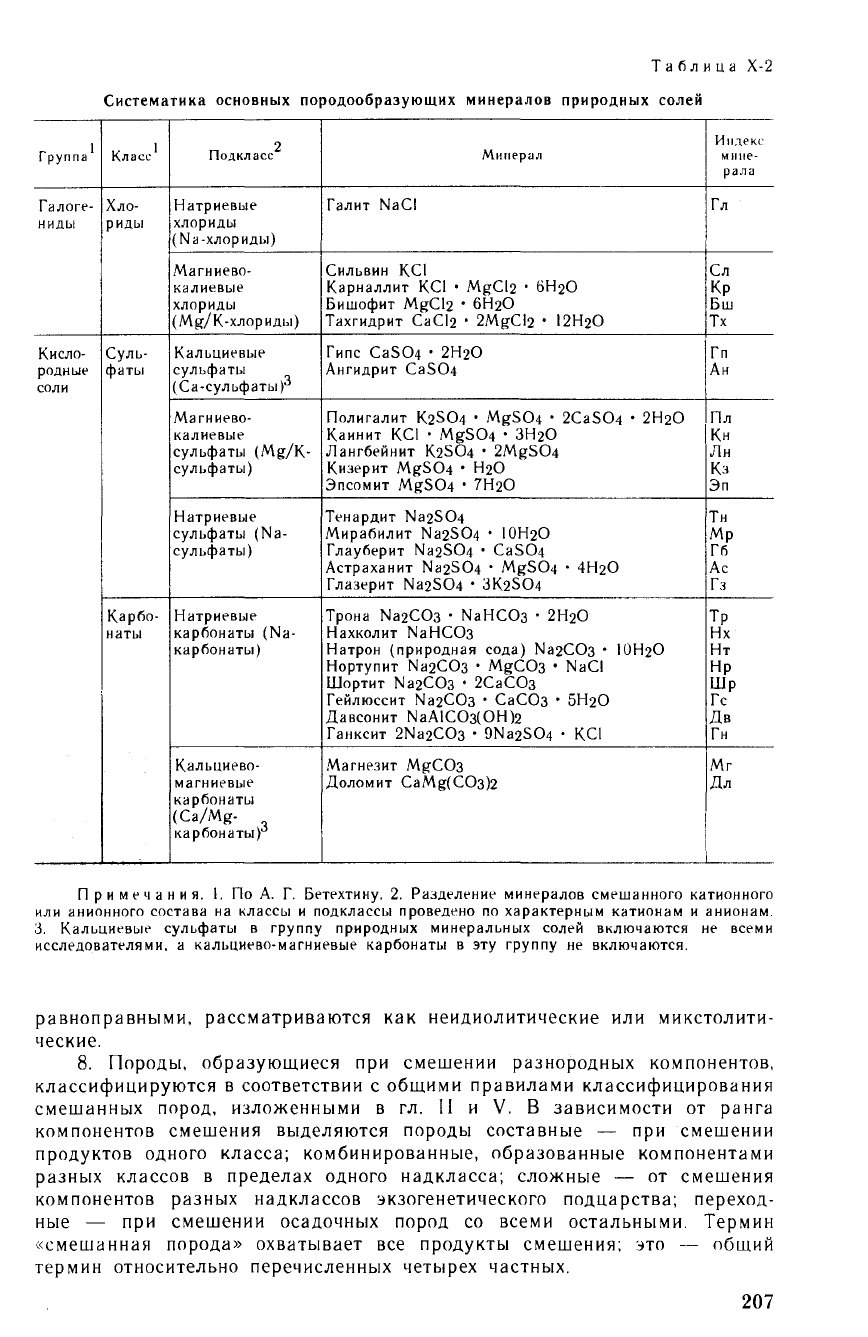

Таблица Х-2

Систематика основных породообразующих минералов природных солей

Группа'

Класс'

п

2

Подкласс Минерал

Индекс-

мине-

рала

Галоге-

ниды

Хло-

риды

Натриевые

хлориды

(Na-хлориды)

Галит NaCI Гл

Магниево-

калиевые

хлориды

(Mg/K-хлориды)

Сильвин KCl

Карналлит KCl • MgCl2 • 6H

2

O

Бишофит MgCl2 • 6H

2

O

Тахгидрит СаС1г • 2MgCl2 • 12НгО

Сл

Kp

Бш

Tx

Кисло-

родные

соли

Суль-

фаты

Кальциевые

сульфаты

(Са-сульфаты)

3

Гипс CaS04 • 2НгО

Ангидрит CaS04

Гп

Ah

Магниево-

калиевые

сульфаты (Mg/K-

сульфаты)

Полигалит K2SO4 • MgS04 • 2CaS04 • 2Н2О

Каинит KCl • MgS04 • ЗН2О

Лангбейнит K2SO4 • 2MgSCU

Кизерит MgS04 • Н2О

Эпсомит MgS04 • 7НгО

Пл

Kh

Лн

Кз

Эп

Натриевые

сульфаты (Na-

сульфаты)

Тенардит Na2SO*4

Мирабилит Na2S04 • ЮН2О

Глауберит Na2S04 • CaS04

Астраханит Na2S04 • MgS04 • 4Н2О

Глазерит Na2S04 • 3K2SO4

Th

Mp

Гб

Ac

Гз

Карбо-

наты

Натриевые

карбонаты (Na-

карбонаты)

Трона Na2CC>3 • NaHC03 • 2H

2

O

Нахколит ЫаНСОз

Натрон (природная сода) Na2C03 • ЮН2О

Нортупит Na

2

C03 • MgC03 • NaCI

Шортит Na

2

C03 • 2СаСОз

Гейлюссит Na2C03 • СаСОз • 5H

2

O

Давсонит NaAlC03(OH)2

Ганксит 2Na2C03 • 9Na2SC4 • KCl

Tp

Hx

Ht

Hp

UJp

Гс

Дв

Гн

Кальциево-

магниевые

карбонаты

(Ca/Mg-

карбонаты)

Магнезит MgC03

Доломит CaMg(C03)2

Mr

Дл

Примечания. 1. По А. Г. Бетехтину. 2. Разделение минералов смешанного катионного

или анионного состава на классы и подклассы проведено по характерным катионам и анионам.

3.

Кальциевые сульфаты в группу природных минеральных солей включаются не всеми

исследователями, а кальциево-магниевые карбонаты в эту группу не включаются.

равноправными, рассматриваются как неидиолитические или микстолити-

ческие.

8. Породы, образующиеся при смешении разнородных компонентов,

классифицируются в соответствии с общими правилами классифицирования

смешанных пород, изложенными в гл. II и V. В зависимости от ранга

компонентов смешения выделяются породы составные — при смешении

продуктов одного класса; комбинированные, образованные компонентами

разных классов в пределах одного надкласса; сложные — от смешения

компонентов разных надклассов экзогенетического подцарства; переход-

ные — при смешении осадочных пород со всеми остальными. Термин

«смешанная порода» охватывает все продукты смешения; это — общий

термин относительно перечисленных четырех частных.

207

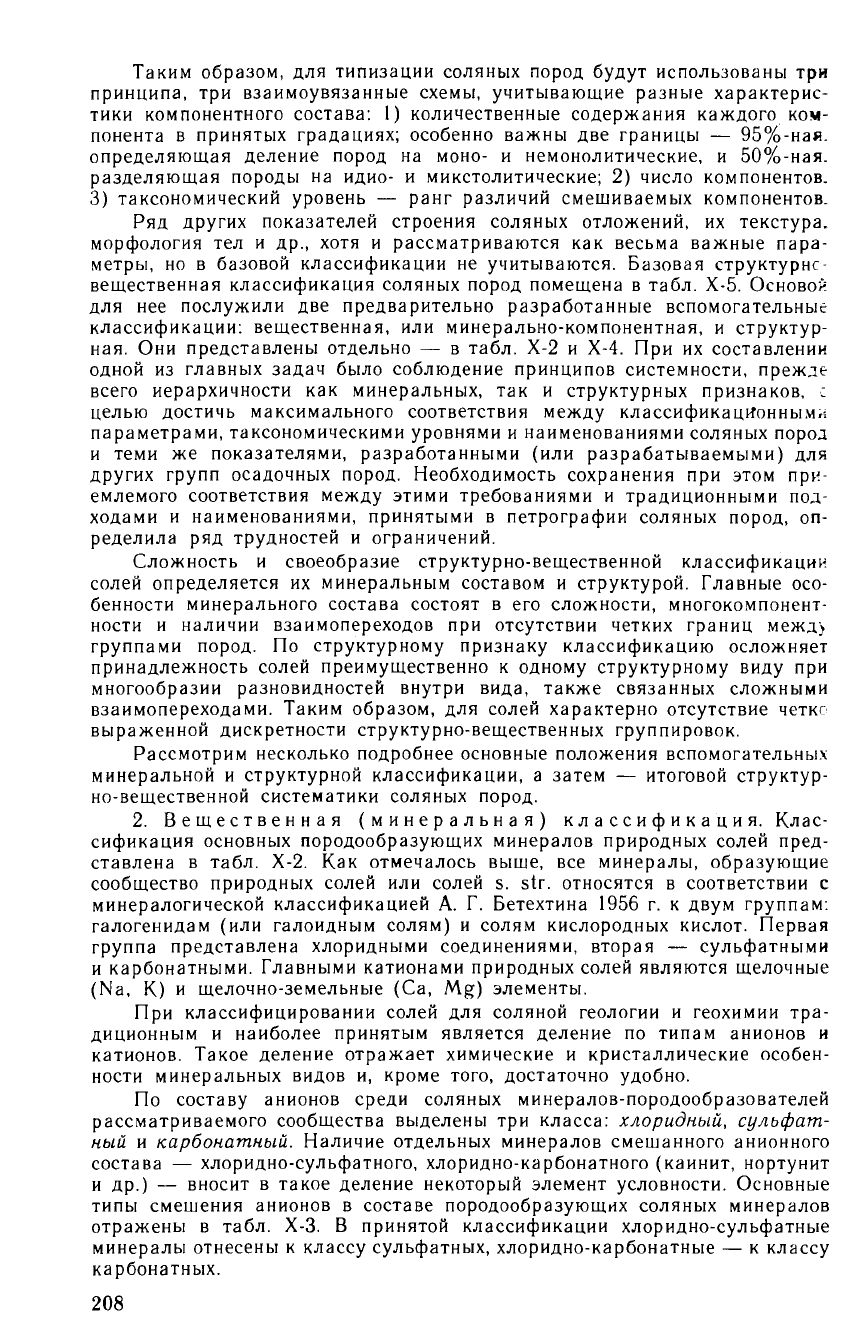

Таким образом, для типизации соляных пород будут использованы три

принципа, три взаимоувязанные схемы, учитывающие разные характерис-

тики компонентного состава: 1) количественные содержания каждого ком-

понента в принятых градациях; особенно важны две границы — 95%-ная.

определяющая деление пород на моно- и немонолитические, и 50%-ная.

разделяющая породы на идио- и микстолитические; 2) число компонентов.

3) таксономический уровень — ранг различий смешиваемых компонентов.

Ряд других показателей строения соляных отложений, их текстура,

морфология тел и др., хотя и рассматриваются как весьма важные пара-

метры, но в базовой классификации не учитываются. Базовая структурнс-

вещественная классификация соляных пород помещена в табл. Х-5. Основой

для нее послужили две предварительно разработанные вспомогательные

классификации: вещественная, или минерально-компонентная, и структур-

ная.

Они представлены отдельно — в табл. Х-2 и Х-4. При их составлении

одной из главных задач было соблюдение принципов системности, прежде

всего иерархичности как минеральных, так и структурных признаков, с

целью достичь максимального соответствия между классификационным;-,

параметрами, таксономическими уровнями и наименованиями соляных пород

и теми же показателями, разработанными (или разрабатываемыми) для

других групп осадочных пород. Необходимость сохранения при этом при-

емлемого соответствия между этими требованиями и традиционными под-

ходами и наименованиями, принятыми в петрографии соляных пород, оп-

ределила ряд трудностей и ограничений.

Сложность и своеобразие структурно-вещественной классификации

солей определяется их минеральным составом и структурой. Главные осо-

бенности минерального состава состоят в его сложности, многокомпонент-

ности и наличии взаимопереходов при отсутствии четких границ межд>

группами пород. По структурному признаку классификацию осложняет

принадлежность солей преимущественно к одному структурному виду при

многообразии разновидностей внутри вида, также связанных сложными

взаимопереходами. Таким образом, для солей характерно отсутствие четкг

выраженной дискретности структурно-вещественных группировок.

Рассмотрим несколько подробнее основные положения вспомогательных

минеральной и структурной классификации, а затем — итоговой структур-

но-вещественной систематики соляных пород.

2.

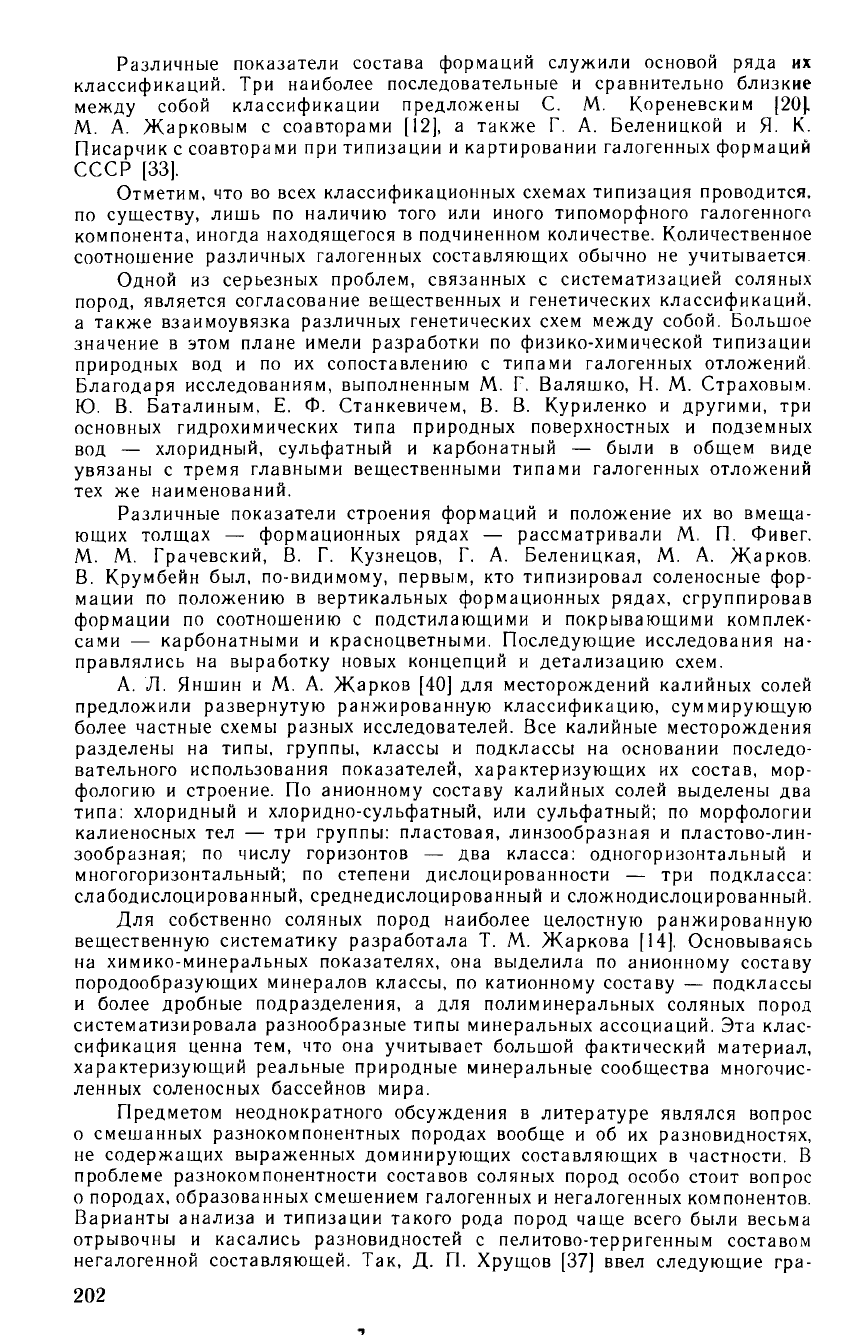

Вещественная (минеральная) классификация. Клас-

сификация основных породообразующих минералов природных солей пред-

ставлена в табл. Х-2. Как отмечалось выше, все минералы, образующие

сообщество природных солей или солей s. str. относятся в соответствии с

минералогической классификацией А. Г. Бетехтина 1956 г. к двум группам:

галогенидам (или галоидным солям) и солям кислородных кислот. Первая

группа представлена хлоридными соединениями, вторая — сульфатными

и карбонатными. Главными катионами природных солей являются щелочные

(Na, К) и щелочно-земельные (Ca, Mg) элементы.

При классифицировании солей для соляной геологии и геохимии тра-

диционным и наиболее принятым является деление по типам анионов и

катионов. Такое деление отражает химические и кристаллические особен-

ности минеральных видов и, кроме того, достаточно удобно.

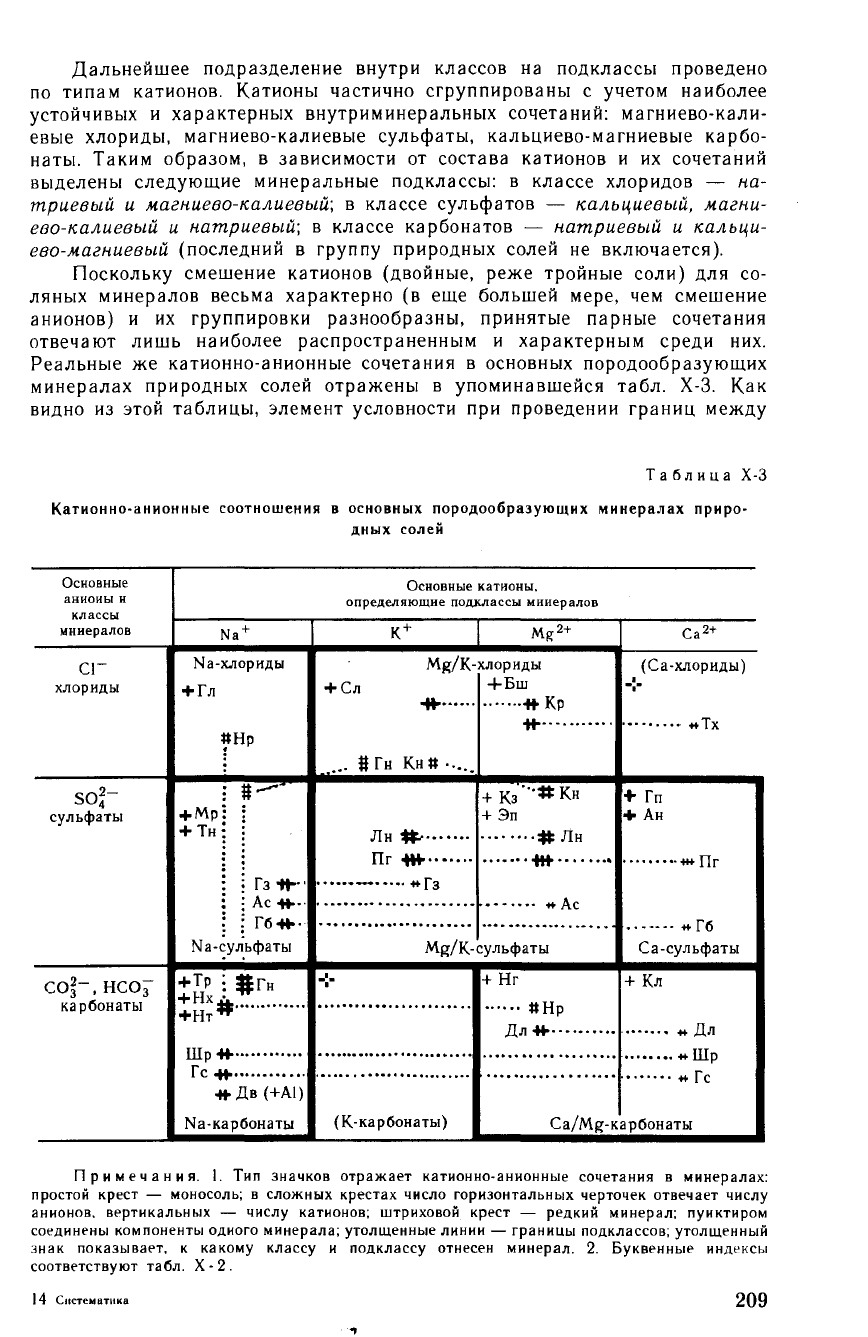

По составу анионов среди соляных минералов-породообразователей

рассматриваемого сообщества выделены три класса: хлоридный, сульфат-

ный и карбонатный. Наличие отдельных минералов смешанного анионного

состава — хлоридно-сульфатного, хлоридно-карбонатного (каинит, нортунит

и др.) — вносит в такое деление некоторый элемент условности. Основные

типы смешения анионов в составе породообразующих соляных минералов

отражены в табл. Х-3. В принятой классификации хлоридно-сульфатные

минералы отнесены к классу сульфатных, хлоридно-карбонатные — к классу

карбонатных.

208

Дальнейшее подразделение внутри классов

на

подклассы проведено

по типам катионов. Катионы частично сгруппированы

с

учетом наиболее

устойчивых

и

характерных внутриминеральных сочетаний: магниево-кали-

евые хлориды, магниево-калиевые сульфаты, кальциево-магниевые карбо-

наты. Таким образом,

в

зависимости

от

состава катионов

и их

сочетаний

выделены следующие минеральные подклассы:

в

классе хлоридов

— на-

триевый

и

магниево-калиевый;

в

классе сульфатов

—

кальциевый, магни-

ево-калиевый

и

натриевый;

в

классе карбонатов

—

натриевый

и

кальци-

ево-магниевый (последний

в

группу природных солей

не

включается).

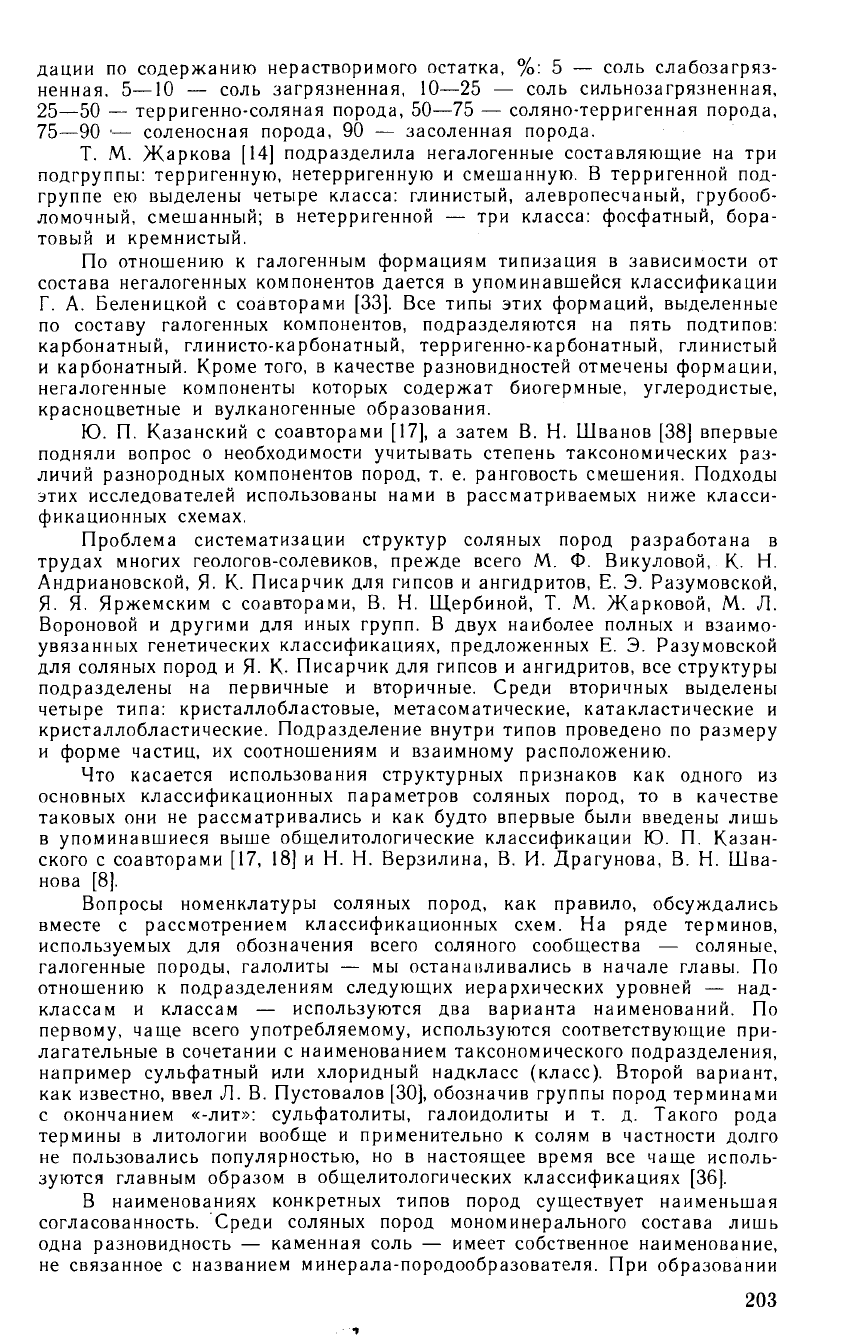

Поскольку смешение катионов (двойные, реже тройные соли)

для со-

ляных минералов весьма характерно

(в еще

большей мере,

чем

смешение

анионов)

и их

группировки разнообразны, принятые парные сочетания

отвечают лишь наиболее распространенным

и

характерным среди

них.

Реальные

же

катионно-анионные сочетания

в

основных породообразующих

минералах природных солей отражены

в

упоминавшейся табл.

Х-3. Как

видно

из

этой таблицы, элемент условности

при

проведении границ между

Таблица

Х-3

Катионно-анионные соотношения

в

основных породообразующих минералах приро-

дных солей

Основные

анионы и

классы

минералов

СГ

хлориды

so?

-

сульфаты

СО

2-

HCOl

карбонаты

Основные катионы,

определяющие подклассы минералов

Na

+

Na-хлориды

НГл

йНр

.Mp

•TH

Гз

-И-

Ac

•«-.

Г6-Н--

Na-сульфаты

+

Т

Р

: ЙГн

+ Hx

+HT**'

Шр-Н-

Гс

44-•

*Дв

(+Al)

Na-карбонаты

Mg/K-

+

Сл

хлориды

'

+Бш

•H-Kp

...

8Гн Кн# •..

Лн

Пг •Hf-..

- +•Гз

+ Кз"'*К

н

+

Эп

#

Лн

•Hf

•Ac

Mg/K-сульфаты

(К-карбонаты)

+

Hr

#Нр

Дл-Н---

Ca

2

(Са-хлориды)

.Tx

+

Гп

AH

•+н-

Пг

-н

Гб

Са-сульфаты

+

Кл

*

Дл

+*

Гс

Ca/Mg-карбонаты

Примечания.

1. Тип

значков отражает катионно-анионные сочетания

в

минералах:

простой крест

—

моносоль;

в

сложных крестах число горизонтальных черточек отвечает числу

анионов,

вертикальных

—

числу катионов; штриховой крест

—

редкий минерал; пунктиром

соединены компоненты одного минерала; утолщенные линии

—

границы подклассов; утолщенный

знак показывает,

к

какому классу

и

подклассу отнесен минерал.

2.

Буквенные индексы

соответствуют табл.

X - 2 .

14

Систематика

209