Шило Н.А. Учение о россыпях. Теория россыпеобразующих рудных формаций и россыпей

Подождите немного. Документ загружается.

ствующее

положение

также

занимают

горные

сооружения

.

Они

являются

се

веро-западной

частью

поднятий,

почти

непрерывным

кольцом

окружающих

моря

Тихоокеанского

бассейна.

Через

хребты

северного

побережья

Охо

тского

моря,

Камчатки

и

Курильских

островов

этот

горный

пояс

смыкается

с

цепя

ми

хребтов

юга Дальнего

Востока

и

Японии

.

В

горных

районах

Чукотки

и

о-ва

Врангеля

,

на

возвышенностях

Коман

дорских

и

Алеутских

островов

об

наруживаются

его

соединительные

звенья

с

хребтами

Аляски

и

простираю

щимися

далее

на

юг

горами

Северной

Америки.

От

Памира

и

Гиндукуша

начинается гигантский

горный

пояс

,

протяги

вающийся

в

юго-восточную

Азию

.

Это

Гим

алаи

и

Куньлунь

,

между

которыми

расположено

высочайшее

плато

мира

-

Тибет

.

К

югу

и

юго-востоку

система

хребтов

этого

пояса

с

одной

стороны

продолжается

в

Ин

докитай,

с

другой

-

на

юг

Китая;

отдельные

звенья

системы

обнаруживаются

на островах

Сумат

ра,

Калимантан,

Новая

Гвинея

и

других,

более

мелких

,

разделяющих

Тихий

и

Индийский

океаны

.

К

юго-западу

от

ГИНдукуша

находится

обширное

горное

плато

(Иран

ское

нагорье)

,

сменяющееся

к

востоку

горными

системами

Кухру

д

и

Загрос,

с

одной

стороны

непосредственно

смыкающимися

с

Кавк

азом,

с

другой

-

с

нагорьями

Малой

А

зии

(Понтийские

горы

и

др.).

За

Босфором

и

Дарданел

лами

располагается

уже горный

пояс

Европы

(Балканы,

К

арпаты,

Апеннины

,

Альпы

,

Пиренеи)

,

являющийся

как

бы

западным

фронтальным

барьером

Русской

материковой

платформы.

В

Африке

горные

системы

вьщеляются

не так

отчетливо

,

как

на

других

континентах.

Здесь

господствующее

положение

занимает

материковая

плат

форма

,

но

она

в

целом

относится

к

числу

наиболее

приподнятых

над

уровнем

моря

подобного

рода

структур.

Хребты

Брукса

и

Аляскинский

,

сливающиеся

в

западной

части

п -ова

Аляска,

дают

начало

еще

одному

планетарному

горному

поясу

состоящему

из

сложной

системы

цепей

(Скалистые

горы).

В

центральной

части

горного

пояса

находится

интенсивно

поднимающееся

молодое

плато

Колорадо

,

об

рамленное

с

востока

Береговым

хребтом

и

Сьерра-Невадой

.

В

Южной

Аме

рике

по

западному

краю

материка

расположен

Южно

-Американский

горный

пояс

-

Анды,

состоящий

из

хребтов,

линейно

вытянутых

с

севера

на

юг

.

Вдо

ль

Анд

,

строго

повторяя

кх

изгибы

,

проходит

глубоководный

желоб

,

близко

придвинутый

к

континенту.

Он

,

по-видимому

,

может

рассматриваться

как

генетически

единое

с

материковыми

морФоструктурами

образование

влияние

которого

определяет

современную

активность

Ю

жно-Американских

горных

систем.

Аналогичную

роль

в

Северной

Америке

,

по

-

видимому,

игра

ют

трансформный

разлом

Сан-Андреас

,

а

севернее

его,

как

считает

С.

У

еда

[1980,

с.

1051

,

погребенный

желоб

под

Скалистыми

горами.

Указанные

гигантские

горные

пояса

планеты

в

пределах

Евро-Азиатско

го

материка

имеют

почти

широтное

простирание

,

на

обоих

Американских

континентах

-

меридиональное

.

В

меридиональном

направлении

ориентиро

ван

также

Во

дораздельный

хребет

вдоль

восточного

побережья

Австр

алии.

Таки

е

большие

горные

системы

планетарного

з

начения

,

как

Урал

,

Верхоян

ский

хребет

,

цепи

Черско

го,

Аппалачи

,

а

также

некоторые

д

ругие

,

спаиваю-

220

щие

различные

части

древних

платформ,

расположены

в

меридиональном

или

бли.зком

к

нему

направлении.

История

развития

и

морфоструктурные

особенности

горных

поясов

Зем

ли

рассмотрены

достаточно

детально

в

работах

Н.

и.

Николаева

r1961a,

б и

др

.

]

л

.

Кинга

[1967]

и

многих

других

исследователей,

публикации

которых

посвящены

некоторым

крупным

регионам

Африки,

Австралии,

Западной

Ев

ропы

,

Южной

и

Северной

Америки,

Антарктиды.

В

большинстве

работ,

как

правило

,

подчеркнуты

общие

черты

строения

горных

поясов,

более

или

ме

нее

одновременные

для

всей

планеты

периоды

появления

в

их

пределах

ин

тенсивных

неотектонических

движений

на

рубежах

олигоцен

-

миоцен,

мио

цен -

плиоцен

,

плиоцен

-

антропоген,

нижний-средний

антропоген

и

т.

д.

Так

,

Н.

и.

Николаев

[196Iа]

считает

типичными

для

евразиатской

системы

«ин

тенсивные

,

направленные

новейшие

тектонические

движения

с

большими

градиентами,

сильно

дифференцированные,

с

преобладанием

общих

подня

тий

.

Области

горообразования

соответствуют

областям

не

только

проявления

современного

горообразования,

но

и

складкообразования>)

[

с.

302].

Этот

вы

вод

несомненно

справедлив

для

всех

горных

поясов

планеты.

Исследователь

полагает,

что

«для

областей

горообразования

суммарная

амплитуда

движений

оказывается

в

6-12

раз

большей,

чем

на

материковых

платформах

.

Так

,

для

Кавказа

размах

движений

доходит

до

10

-

12

км

(+5; - 5-8

км),

для

Тянь-Шаня

до

12

-

15

км

,

для

Забайкалья

4-6

км

и

т

.

д.

>

}

[Николаев,

1962,

с

.

255].

Автор

oTMelIaeT

здесь

также,

что

комплексно

проявляющийся

процесс

горообразо

вания

в

большинстве

случаев

приводит

к

увеличению

толщины

земной

коры

в

виде

образующихся

корней

гор

,

достигающих

50

-

70

км

и

более,

что

обу

словливает

формирование

в

этих областях

гравитационного

минимума

.

Об

щей

закономерностью

в

развитии

горных

поясов,

по

мнению

Л

.

Кинга

[1967],

является

историческая

унаследованность

различных

древних

горных

систем

(палеозойских,

мезозойских

и

кайнозойских),

что

для

рассматриваемой

проблемы

россыпеобразования

имеет

крайне

важное

значение.

П

ри

нало

жении

более

молодых

циклов

горообразования

на

древние

морфоструктуры

всегда

сохраняются

реликты

прошлой

истории

горных

поясов.

Такие

релик

товые

фрагменты

могут

быть

участками

дочетвертичной

концентрации

в

рыхлом

покрове

рудных

компонентов,

т

.

е.

россыпей

различных

полезных

ископаемых

.

Необходимо

особо

отметить,

что

процесс

горообразования

в

пределах

горных

поясов

сопровождается

формированием

совмещенных

со

складчаты

ми

зонами

высочайших

линейных

хребтов,

чередующихся

с

глубокими

про

гибами

или

впадинами,

иногда

служащими

ваннами

для

озер

значительных

размеров

.

Нередко

части

горных

поясов

воздымаются

в

виде

обширных

бло

ков

мобильных

систем

или материковых

платформ

различного

возраста.

Так

возникают

горные

плато,

а

в

краевых

зонах

горных

плато

на

опускающихся

блоках

образуются

передовые

прогибы,

заполняющиеся

мощными

толщами

обломочного

материала.

Таким

образом

,

горные

пояса

планеты

,

как

и

материковые

платформы

,

отличаются

индивидуальными

особенностями.

Являясь

в

целом

областями

мобилизации

обломочного

материала,

они

включают

также

области

его

нако

пления,

т.

е.

области

континентального

седиментогенеза

.

221

5.1.

Особенности

КОlПИненталыfOГО

поро

д

ообра

з

оваlfИЯ

в

свя

з

и

с

х

арак

т

ером

морфогепе

з

а

Н

а

суше

рельефообразующие

процессы,

независимо

от

природы

стиму

лирующих

их

сил,

всегда

сопровождаются

развитием

континентального

поро

дообразования,

проявляющеroся

в

самых

разнообразных

формах.

При

этом

характер

материкового

седиментогенеза,

формационный

спектр

горных

по

род,

интенсивность

проявления

денудации

или

накопления

мощных

осадоч

ных

толщ

являются

итогом

взаимодействия

эндогенных

и

экзогенных

сил

.

Но

если

проявление

эндогенных

рельефообразующих

процессов

в

целом

для

планеты

носит

азональный

характер,

что

следует

из

самой

природы

структу

ры

континентов

и

особенностей

строения

и

развития

материковых

платформ

и

горных

поясов,

то

экзогенные

силы,

хотя

и

в

самом

общем

виде,

контроли

руются

широтной

зональностью,

которая,

правда,

местами

значительно

на

рушается

из-за

сложных

соотношений

материков

и

океанов

и

иногда

боль

шой

амплитуды

высот

рельефа,

деформирующего

атмосферную

адвекцию.

Ш

иротная

зональность

определяет

формирование

на

поверхности

суши

раз

личных

типов

литогенеза,

которые

рассмотрены

далее.

В

данном

разделе

кон

тинентальное

породообразование

освещено

в,

так

сказать

,

азональном

плане

,

Т.

е.

с

тех

сторон

рельефообразования,

которые

стимулируются

тектониче

скими

процессами.

Сушу

в

целом,

если

отвлечься

от

сложной

структуры

континентов

и

их

частей,

платформ

и

горных

поясов,

соотнесенных

с

теми

или

иными

тектоно

магматическими

и

тектоно-геоморфологическими

зонами

Земли,

можно

счи

тать

областью

сноса

минерального

вещества

.

Морские

и

океанические

водо

емы

представляют

собой

седиментационные

бассейны

,

накапливающие

по

ступающий

дисперсный

материал

и

растворенные

в

воде

соли,

являющиеся

продуктами

химического

выветривания

горных

пород

на

континентах

.

Ком

поненты

сноса

отражают

различные

этапы

дифференциации

планетарного

вещества.

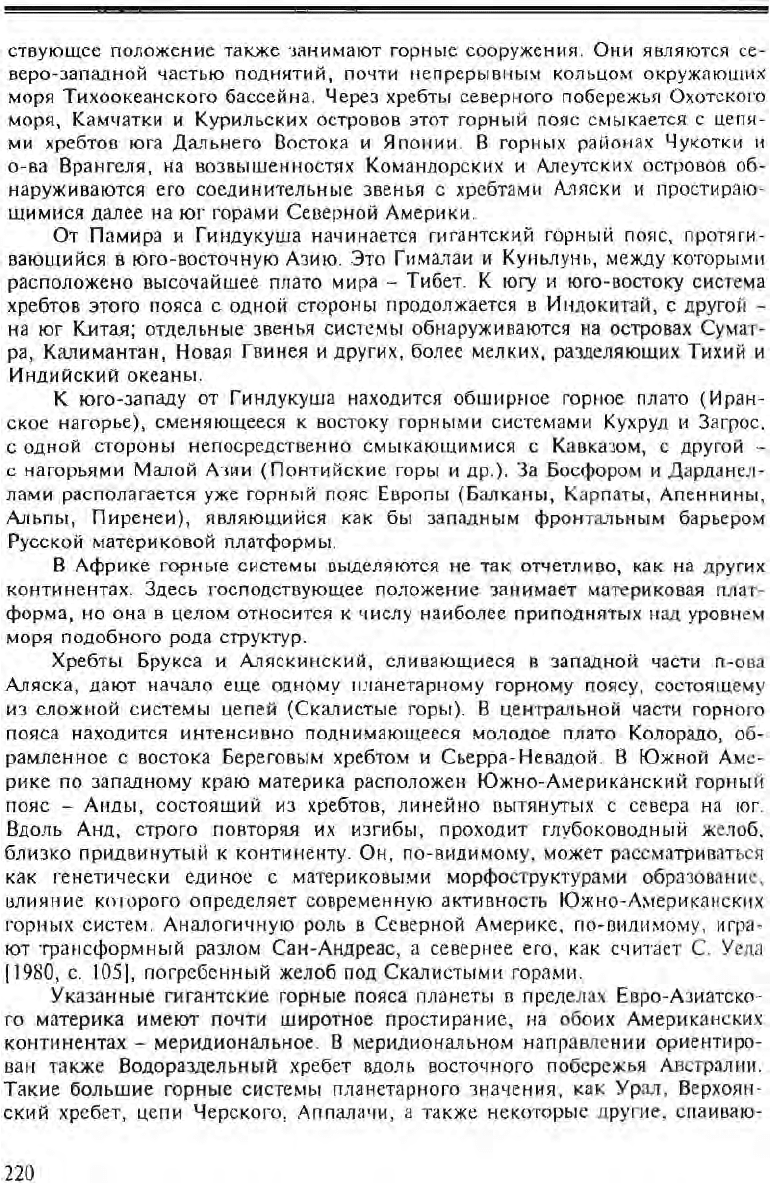

Эти

различия

роли

суши

и

акватории

на

нашей

планете

определяются

значительной

приподнятостью

материков

над

Мировым

океаном

(табл

.

5.

1)

.

Теоретически

интенсивность

потока

минерального

вещества

с

поверхности

континентов

к

М

ировому

океану

должна

быть

прямо

пропорциональна

энергии

рельефа.

В

этой

планетарной

закономерности

материки

выступают

в

качестве

сложных

областей

сноса,

в

их

пределах

аналогичную

роль

выполня

ют

горные

пояса.

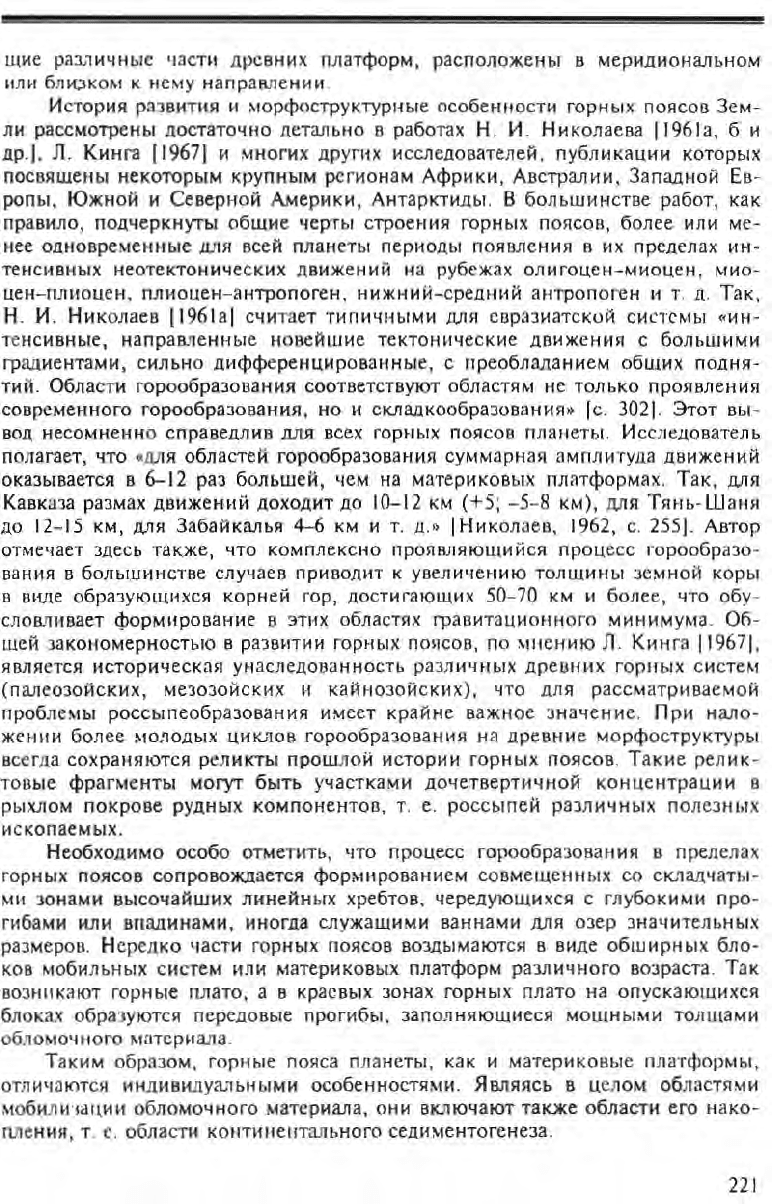

Это

важнейшее

положение

направленности

денудационных

процессов

на

Земле

отмечено

Н.

М.

Страховым

[1962],

который

показал,

как

возрастает

механическая

и

химическая

денудация

в

зависимости

от

повыше

ния

рельефа

в

районе,

где

формируется

речной

сток

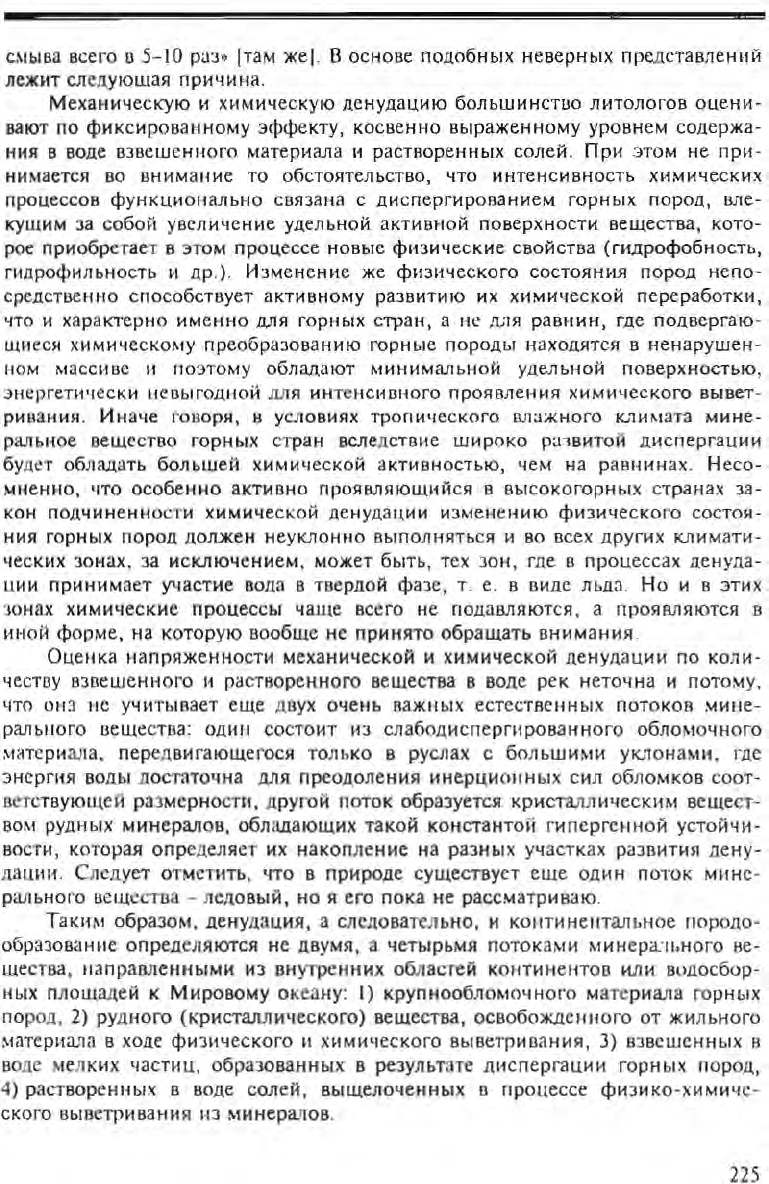

(рис.

5.

2)

.

В

мобилизации

минерального

вещества

на

водосборных

площадях

участ

вуют

самые

разнообразные

факторы

подготавливая

его

в

виде

элювия

ДЛЯ

последующего

транспортирования

.

Это

обусловлено

общеизвестной

законо

мерностью:

всякое

геологическое

тело

(интрузив

,

осадочная

толща,

вулкани

ческий

комплекс

или

рудное

месторождение)

на

поверхности

Земли

заканчи

вает

свое

существование

образованием

элювия,

с

появлением

которого

пере

ходит

в

новое

качественное

состояние.

Эту

стадию

континентального

поро-

222

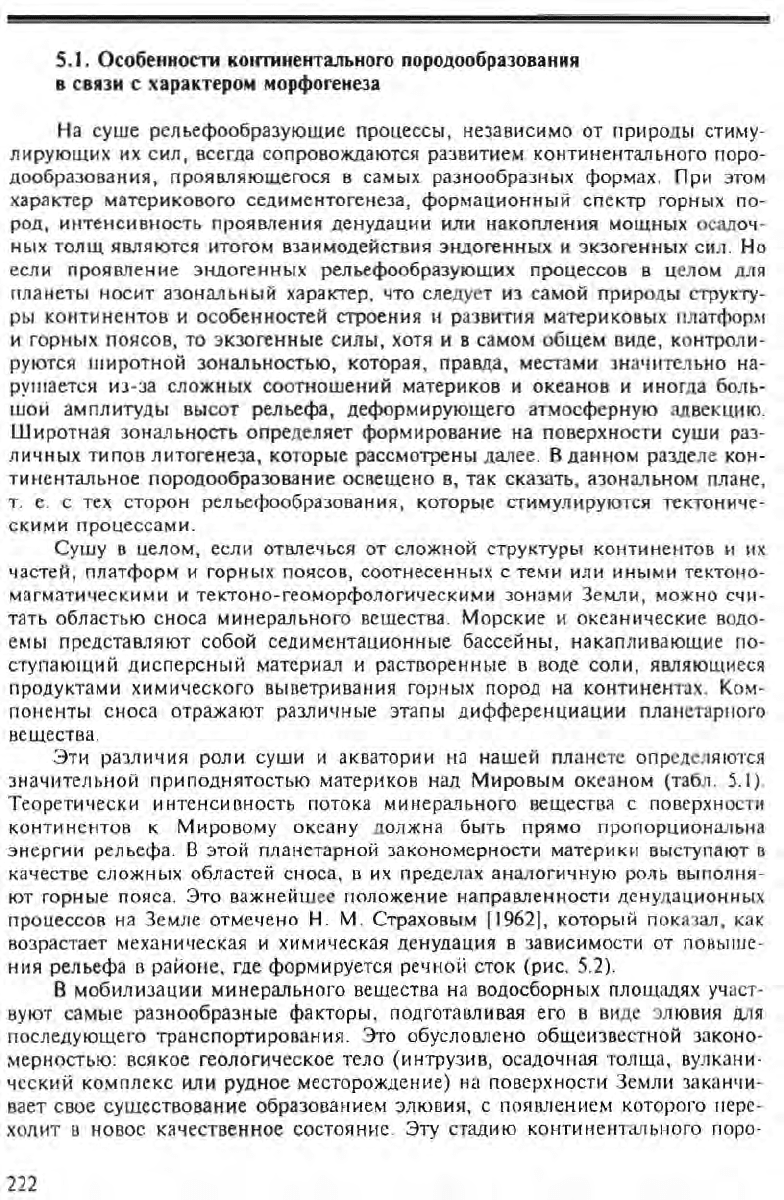

Таблица

5.1

Средиие

высоты

,

объем

во

д

ною

и

ионною

стока

различных

континен

т

ов

Кон

т

ин

е

н т

Пnощадь

,

мnн

км

2

Сре

д

няя высота

,

м

Водный

ст

ок

,

км

2

Ионны

й

СТОК

,

мnн

т

Вся

суша

148

760

34224

4868

Азия

43

960

11464

1916

Африка

28

750

6052

757

С

е

верная

Ам

е

рик

а

23

720

6440

809

Южная

Америк

а

18

590

8080

993

Антарктида

13

1 830

-

-

Австралия

10

340

610

88

Европ

а

10

340

2577

305

При

м

с

ч а

н и

е

.

Площади

и

высоты

представлены

по

данным

Л

.

Кинга

[\ 967,

с

.

53]

;

объемы

водного

и

ионного

стока

-

по

данным

Г

.

В

.

Лопатина

[Герасимов

,

1976,

с

.

159

;

Страхов

,

1963

,

с

.

3

2]

.

дообразования

,

начинающую

новый

цикл

кругооборота

планетарного

вещест

ва

,

не

вдаваясь

пока

в

детали

ее

сложного

развития,

я

называю

элювиальной

.

Однажды

возникший

процесс

элювиального

породообразования

,

со

про

вождающийся

в

самый

начальный

момент

влаго-

и

элементообменными

яв

лениями,

неизбежно

предопределяет

и

дальнейшее

изменение

пространст

венного

положения

по-

ро

д

ы

-

ее

смещение

.

О

б

ра

з

овавшийся

обломоч

ный

материал

под

воз

действием

различнь~

сил

становится

подвижным,

однако

на

этой

стадии

породообразования

флю

виальные

процессы

еще

не

доминируют

;

в

транс

портировании

минераль

ного

вещества

вода

вы

ступает

как

равнознач

ный

фактор,

она

участву

ет в

денудации

наравне

с

другими

агентами

.

Учи

тывая

своеобразие

проте

кающих

в

зоне

смещения

процессов

,

я

выделяю

де

лювиальную

стадию

кон

тинентального

породооб

разования.

Очевидно

,

что

разви

тие

породообразующего

процесса

в

э

лювиальную

600

/

...

4

00

•

.д

~

200

1----=----------ft--..:

-....--

~

:

•

•

••

I

~

150

i

Ра.вншrn:ые

реки

Реки,начина

ющиеся

с

гор

или

крупных

во

з

вышен

IfOстей

!

Горные

-:

реки

,

t 1

00

,

о

I

Х

I

~

~

:

" .

j

O~~~

~~

~~~~~~·~~-~-~·~-_--~=~~~~~

·

~

~~~

] J j 7 9

]]

]]

]j

17 ]9

21

1.J

2J

17 19 J]

JJ

2 • 6

']

0 12

и

]6 ],

20 22

и

26

2'

JO

J1 J4

Рис

.

5.2.

Соотношение

механической

(1)

химической

(11)

денуд

а

ции

[Страхов

,

1962,

т

.

1,

с

.

20J

.

Реки

:

1 -

Н

е ва

,

2 -

Енис

е

й

,

3 -

Луга

,

4 -

Нарва

,

5 -

Днепр

,

6 -

Онега

,

7 -

Обь

,

8 -

З

а

падная

Двина

,

9 -

Колыма

,

10 -

Яна

,

11 -

Мезснь

,

12

-

Южный

Буг

,

13

-

Северная

Двина

,

14 -

Урал

,

15

-

Дон

,

16

-

Во

л

га

,

17

-

Печора

,

18

-

Индигирка

,

19

-

Амур

,

20

-

Днестр

,

21

-

Кума

,

22 -

Калаус

,

23

-

Сырдарья

,

24 -

Ам

а

зонка

,

25 -

Ла

-

Плат

а,

26

-

Юкон

,

27 -

Миссисипи

,

28 -

Кубань

,

29 -

Кура

,

30

-

Амударья

,

Зl

-

Терек

,

32 -

Рион

,

33 -

С

а

мур

,

34 -

Сулак

;

кружками

обозн

а

чены

средние

значения

денудации

для рек

юro

-

восточной

Азии

:

Инд

,

Ганг

,

Брахмапутра

,

Ира

вад

и

,

М

е

конг

,

Янц

з

ы

и

др

.

223

и

делювиальную

стадии

полностью

зависит

от характера

рельефа,

его

энер

гии.

При

прочих

равных

условиях

(физико-географических)

денудация

тем

интенсивнее,

чем

активнее

проявляется

тектоническая

деятельность.

Следо

вательно,

наиболее

благоприятны

для

породообразования

горные

системы.

Но

своеобразие

протекающих

в

них

денудационных

процессов

и

возникаю

щих

при

этом

экзогенных

минеральных

парагенезисов

контролируется

и

климатическими

условиями.

Континентальное

породообразование,

прошедшее

элювиальную

и

делю

виальную

стадии

развития,

вступает

в

стадию,

в

которой

основную

роль

в

транспортировании

и

переработке

обломочного

материала

уже

играют

флю

виальные

процессы,

т.

е

.

речной

сток.

П

еренос,

дифференциация

и

отложе

ние

минерального

вещества

на

этой

стадии

регулируются

законами

гидроди

намики,

хотя

в

некоторых

случаях

их

действие

осложняется

другими

явле

ниями,

непосредственно

зависящими

от

физико-географических

условий

.

Сложные

флювиальные

процессы

сопровождаются

образованием

различных

генетических

типов

горных

пород

и

соответственно

связанных

с

ними

россы

пей.

Эта,

стадия

породообразования

мною

названа

аллювиальной

.

Естественная

граница

проявления

аллювиальных

процессов

-

это

берег

моря,

где

начинается

морское

осадконакоnление.

Учитывая,

что

среди

собст

венно

морских

отложений

россыпи

полезных

ископаемых

-

явление

редкое,

а

золотоносные

россыпи

практически

отсутствуют,

ограничу

рассмотрение

прибрежного

породообразования

лишь

литоральной

зоной.

В

этой зоне

пере

нос,

переработка,

дифференциация

и

отложение

материала

не

прекращаются

.

Регулирующий

их

механизм,

как

было

показано

,

также

подчиняется

законам

гидродинамики,

но

все

же

его

отличают

особенности,

присущие

только

дан

ной

зоне.

Здесь

нередко

возникают

россыпные

месторождения

как

результат

взаимодействия

континента

с

морем,

поэтому

процессы

породообразования

в

этой зоне

я

вьщеляю

в

литоральную

стадию.

М

еханическая

денудация

повсюду,

за

исключением

нивального

пояса

(что

будет

рассмотрено

ниже),

на

протяжении

первых

трех

стадий

континен

тального

породообразования

возрастает

от

элювиальной

к

аллювиальной

.

Это

обусловлено

изменениями

энергии

рельефа,

в

основе

которого

лежит

текто

ническая

активность

соответствующих

зон

планеты

.

О

роли

и

интенсивности

химической

денудации

бытуют

представления,

парадоксально

противоречащие

законам

физической

химии.

Так,

Н

.

М

.

Стра

хов

[1962,

т.

1]

полагает,

что

«с

усилением

механической

денудации

усилива

ется

и

химическая,

и

наобороТ»

[с

.

19].

По

добие

приведенных

им

кривых

ме

ханической

и

химической

денудации

(см.

рис.

5.2)

хотя

и

построенных

на

сравнительно

ограниченном

наборе

статистических

данных

,

действительно

указывает

на

теснейшую

зависимость

химической

денудации

от

механиче

ской

и

той

и

другой

-

от

энергии

рельефа.

Вм

есте

с

тем

он

считает

,

что

«

от

ношение

сопоставляемых

явлений

к

рельефу

противоположно

:

кора

выветри

вания

тяготеет

к

равнинным,

тектонически

пассивным

площадям

,

механиче

ская

же

денудация

.

к

горным,

тектонически

активным

областям

»

[там

же]

.

Исследова

тель

объясняет

это

тем

,

что

«эффективность

химического

выветри

вания

в

тропическом

климате

в

условиях

равнинного

рельефа

в

20-40

ра

з

больше,

чем

в

климате

умеренно

влажном

,

интенсивность

же

механического

224

смыва

всего

в

5-10

раз»

[там

же]

.

В основе

подобных

неверных

представлений

лежит

следующая

причина.

Механическую

и

химическую

денудацию

большинство

литологов

оцени

вают

по

фиксированному

эффекту,

косвенно

выраженному

уровнем

содержа

ния

в

воде

взвешенного

материала

и

растворенных

солей.

При

этом

не

при

нимается

во

внимание

то

обстоятельство,

что

интенсивность

химических

процессов

функционально

связана

с

диспергированием

горных

пород,

вле

кущим

за

собой

увеличение

удельной

активной

поверхности

вещества,

кото

рое

приобретает

в

этом

процессе

новые

физические

свойства

(гидрофоБНОС1Ъ,

гидрофильность

и

др.).

Изменение

же

физического

состояния

пород

непо

средственно

способствует

активному

развитию

их

химической

переработки,

что

и

характерно

именно

ДЛЯ

горных

стран,

а

не

для

равнин,

где

подвергаю

щиеся

химическому

преобразованию

горные

породы

нахОдЯтся

в

ненарушен

ном

массиве

и

поэтому

обладают

минимальной

удельной

поверхностью,

энергетически

невыгодной

для

интенсивного

проявления

химического

вывет

ривания

.

Иначе

говоря

в

условиях

тропического

влажного

климата

мине

ральное

вещество

горных

стран

вследствие

широко

развитой

диспергации

будет

обладать

большей

химической

активностью,

чем

на

равнинах.

Несо

мненно,

что

особенно

активно

ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ

в

высокогорных

странах

за

кон

подчиненности

химической

денудации

изменению

физического

состоя

ния

горных

пород

должен

неуклонно

выполняться

и

во всех

других

климати

ческих

зонах,

за

исключением,

может

быть,

тех

зон,

где

в

процессах

денуда

ции

принимает

участие

вода

в

твердой

фазе,

т

.

е

.

в

виде льда

.

Но

и

в

этих

зонах

химические

процессы

чаще

всего

не

подавляются,

а

проявляются

в

иной

форме,

на

которую

вообще

не

принято

обращать

внимания.

Оценка

напряженности

механической

и

химической

денудации

по

коли

честву

взвешенного

и

растворенного

вещества

в

воде

рек

неточна

и

потому,

что

она

не

учитывает

еще

двух

очень

важных

естественных

потоков

мине

рального

вещества:

один

состоит

из

слабодиспергированного

обломочного

материала,

передвигающегося

только

в

руслах

с

большими

уклонами,

где

энергия

воды

достаточна

для

преодоления

инерционных

сил

обломков

соот

ветствующей

размерности,

другой

поток

образуется

кристаллическим

вещест

вом

рудных

минералов,

обладающих

такой

константой

гипергенной

устойчи

вости,

которая

определяет

их

накопление

на

разных

участках

развития

дену

дации.

Следует

отметить

,

что

в

природе

существует

еще

один

поток

мине

рального

вещества

-

ледовый,

но

я

его

пока

не

рассматриваю

.

Таким

образом,

денудация

,

а

следовательно,

и

континентальное

породо

образование

определяются

не

двумя,

а

четырьмя

потоками

минерального

ве

щества,

направленными

из

внутренних

областей

континентов

или

водосбор

ных

площадей

к

Мировому

океану

:

1)

крупнообломочного

материала

горных

пород,

2)

рудного

(кристаллического)

вещества,

освобожденного

от

жильного

материала

в

ходе

физического

и

химического

выветривания,

З)

взвешенных

в

воде

мелких

частиц

образованных

в

результате

диспергации

горных

пород,

4)

растворенных

в

воде

солей,

выщелоченных

в

процессе

физико-химиче

ского

выветривания

из

минералов.

225

Скорость

миграции

минерального

вещества

в

этих

четырех

потоках

и

количественные

соотношения

потоков

в

различных

физико-географических

условиях

неодинаковы.

Кром

е

того,

продукты

денудации

фиксируются

в

раз

личных

зонах,

благоприятных

ДЛЯ

формирования

только

того

или

иного

типа

осадочных

пород

.

Так

,

крупнообломочный

материал

скапливается

преимуще

ственно

в

пределах

горных

поясов

в

связи

с

возникающими

там

межгорными

впадинами,

прогибами

или

эрозионными

депрессиями;

взвешенные

частицы

образуют

различные

фации

аллювия

предгорных

прогибов,

равнинных

рек

или

фиксирую

тся

в

виде

морского

осадка

в

конечных

водоемах

стока;

раство

ренные

в

воде

соли

и

некоторые

редкие

металлы

в

ВИде

комплексных

соеди

нений

сносятся

в

морские

или замкнутые

внутриконтинентальные

бассейны

;

наконец,

рудные

компоненты

в

кристаллической

форме

накапливаются

в

за

висимости

от

величины

константы

гипергенной

устойчивости

на

совершенно

определенных

участках

земной

поверхности.

Разумее

тся,

указанные

потоки

минерального

вещества

не

изолированы

.

В

сложном

акте

миграционных

процессов,

неизменно

сопровождающихся

,

с

одной

стороны,

концентрацией

(накапливанием)

вещества

,

с

другой

-

его

рассеиванием

,

при

направленной

диф

ференциации

происходит

смешени

е

разнофракционного

и

неодинакового

по

качеству

материала

.

Тем

не

менее

геологически

обусловленный

процесс

континентального

породообразования

приводит

к

возникновению

разнообразных

формаций

осадочных

горных

по

род

.

Вс

е

их

различия

находят

отражение

в

генетических

особенностях

россы

пей

.

По

этому

исследования

литогенеза

не

с

общих

позиций

,

а

с

учетом

кон

кретных

условий

его

развития

как

фактора

,

формирующего

режим

россыпе

образующего

процесса,

приобретает

большое

значение

ДЛЯ

геологов,

изучаю

щих

эти

месторождения

.

6.

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОНТИНЕНТAJlЬНОГО

ЛИТОГЕНЕЗА

в

общей

схеме

континентального

породообразования

[Страхов

,

1962

и

др.]

вьщеляются

ледовый,

гумидный,

аридный

и

эффузивно-осадочный

типы

литогенеза

,

обособленно

проявляющиеся

на

р

азных

участках

земной

поверх

ности

в

зависимости

от

тектоно-геоморфологической

обстановки

и

физико

географических

условий.

ОчевИдНО

,

что

в

основе

изменчивости

характера

,

интенсивности

и

~асштабов

процесса

породообразования

лежат

еще

и

другие

причины,

например

,

как

уже

было

отмечено,

морфоструктурные

особенности

суши.

Пространственная

дискретность

литогенеза

находится

в

определенной

связи

и

с

тектоно-магматической

эволюцией

соответствующих

структурных

зон.

На

особенности

строения

и

формирования

рыхлого

покрова

оказываю

т

влияние

и

материнские

горные

породы

,

от

которых

зависят

кислотно

щелочные

условия

и

в

какой-то

степени

состав

продуктов

выветривания

(да

же

с

учетом

климатически

обусловленной

стадийности

выветривания).

В

це

лом

гипергенез

контролируется

интенсивностью

и

направленностью

тектони

ческих

движений,

что

особенно

ярко

отражается

в

вулканогенных

поясах

.

226

Распределение

типов

литогенеза

на

планете

носит

явно

выраженный

широтно-зональный

характер,

хотя

географическая

обособленность

процес

сов

породообразования

нередко

нарушается

неодинаковым

соотношением

суши

и

морских

водоемов

в

различных

сегментах

Земли,

а

также

большей

или

меньшей

сложностью

морфоструктурного

плана

материков

.

Тем

не

менее

в

пределах

отдельной

седиментационной

области

существует,

на что

обращал

внимание

Н

.

М.

Страхов,

соответствие

характера

поверхности

водосборов

рельефу

дна

морского

бассейна,

а

того

и

другого

-

степени

тектонической

активности

,

неодинаково

проявляющейся

на

материковых

платформах

и

в

горных

поясах

.

Подобное

соответствие

-

одна

из

важнейших

закономерностей

развития

седиментогене

з а

вообще

.

Усиление

орогенных

процессов

увеличивает

рас

члененность

рельефа,

которая

активизирует

денудацию

на

водосборных

пло

щадях

с

характерным

для

нее

физико-химическим

выветриванием

,

способст

вующим

выносу

взвесей

и

растворенных

солей

.

Напротив,

ослабление

тек

тонических

движений

расширяет

масштабы

планации

,

денудация

при

этом

убывает,

а в

выносимом

веществе

возрастает

доля

легкорастворимых

ком

понентов

.

Таким

образом

,

тектогенез

и

литогенез

взаимно

связаны,

их

наиболее

активное

проявление

обнаруживается

в

зонах

локализации

рудных

месторож

д

ений

многих

(но

не

всех!)

полезных

ископаемых,

что

объясняется

повышен

ной

проницаемостью

рудных

зон

и

их

сульфидностью,

обусловливающей

при

выветривании

определенную

кислотность

среды

.

Взаимодействие

различных

факторов

континентального

породообразова

ния

из-за

сложного

размещения

на

земной

поверхности

тектонически

актив

ных

складчатых

областей

приобретает

в

их пределах

специфический

характер,

что

непосредственно

отражается

на

геохимическом

профиле

ландшафтов

и

в

итоге

ска

з

ывается

на

направленности

литогенеза

.

Именно

поэтому

широтная

зональность

в

развитии

дену

д

ационных

процессов

часто

предстает

в

сглажен

ном

ви

д

е

,

несмотря

на

то

что

в

ее

основе

лежат

постоянно

действующие

об

щеп

л

анетарные

факторы

,

к

которым

,

в

частности

,

относятся

пространствен

но-временные

процессы

дифференциации

тепла

и

влаги

,

а

также

фазовое

со

с

т

ояние

воды

.

Труд

ности

в

выделении

типов

литогенеза

в

том

или

ином

географиче

ском

и

л

и

климатическом

поясе

объясняются

и

тем,

что

денудация

протекает

в

многокомпонентной

среде,

формирующейся

при

в

з

аимодействии

твердой

,

жидкой

и

газовой

оболочек

Земли

в

условиях

наложения

одних

типов

лито

генеза

на

другие

.

В

этом

усложнении

не

последнюю

роль

играет

гравитаци

онное

поле,

действие

которого

в

таком

плане

обычно

не

принимается

в

рас

чет

,

хотя

глобальные

климатообразующие

процессы

описываются

газово

гидродинамическими

законами

,

которые

должны

учитывать

гравитацию.

Из

сказанного

(с

учетом

современных

представлений

о

тепломассообме

не

в

ра

з

личных

сферах

планеты)

очевидно

,

что

все

типы

континентального

литогене

з а

,

з а

исключением

,

быть

может,

эффузивного

(эффузивно-оса

Д

очного)

,

находятся

под

термодинамическим

контролем

,

который

нужно

рас

сматривать

в

качестве

ре

з

ультирующего

эффекта

взаимодействия

вещества

ра

з

ных

сфер

.

227

Континентальное

породообразование

в

широтно

-зональн

ом

плане

мож

но

представить

в

виде

следующего

ряда

типов

литогенеза:

гляцuальныu-nерuг

ляц

u

аль

ныЙ

-гу

мuдныU-арuдныu-эффузuвныu

-

асmрональныu.

В

этот

ряд

я

вклю

чаю

и

метеоритное

породообразование

,

значение

которого

не

вызывает

со

мнений

в

связи

с

той

ролью

,

какую

оно

играло

в

истории

нашей

планеты,

особенно

на

ранних

этапах

ее

эволюции.

Я

назвал

его

астрональным

[Шило

,

1971]

,

так

же

как

ледовый

-

гляциальным,

исходя

из

стремления

к

термино

логическому

единству.

Этот

тип

литогенеза,

как и

эффузивный,

проявляется

азонально.

Широтно

-зональное

распределение

приведенных

типов

литогенеза

пред

ставляет

собой

идеальную

схему

,

в

которой

даже

проглядывается

парная

симметрия,

однако

их

действительное

развитие

на

земной

поверхности

даст

более

сложную

картину,

что,

по-видимому

,

и

побудило

Н

.

М

.

Страхова

отне

сти

к

зоне

гумидного

породообразования

крайне

разнородные

по

физико

географическим

условиям

части

континентов.

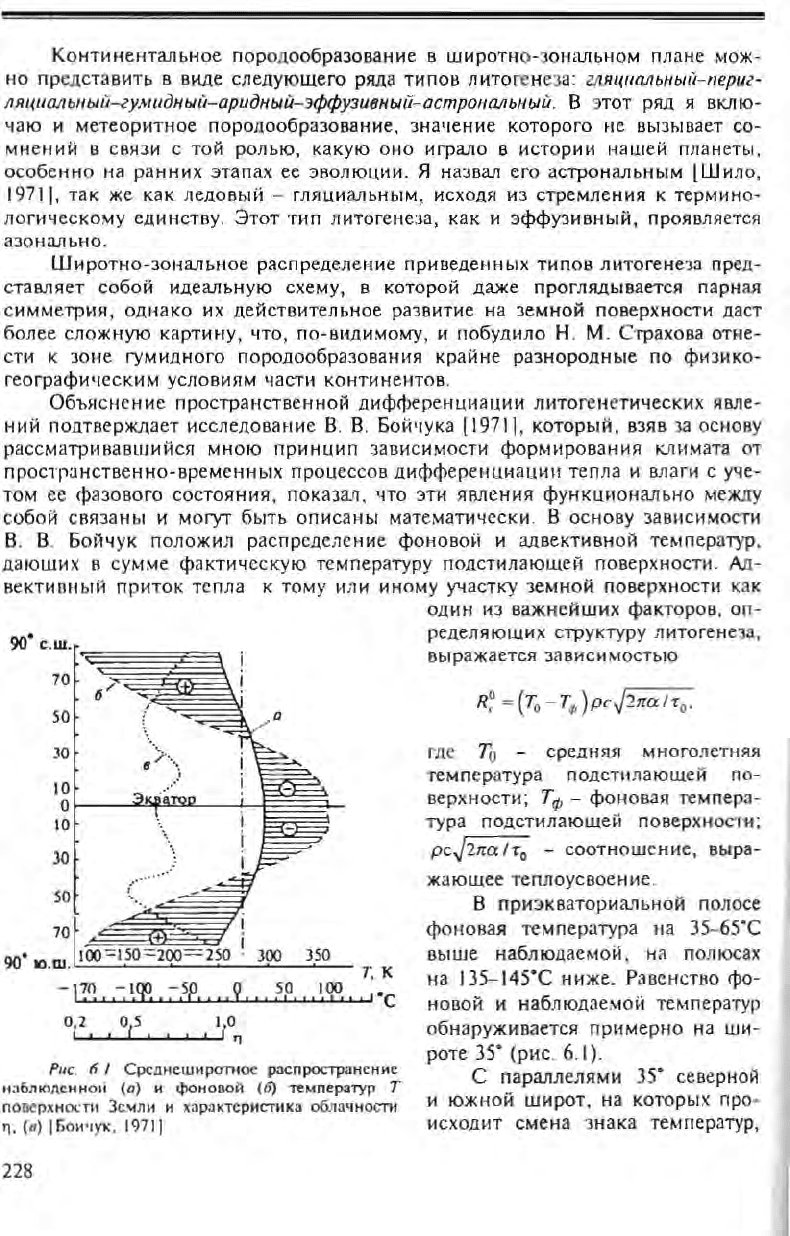

Объясн

ение

пространственной

дифференциации

литогенетических

явле

ний

подтверждает

исследование

В

.

В

.

Бойчука

[1971] ,

который

,

взяв

за

основу

рассматривавшийся

мною

принцип

зависимости

формирования

климата

от

пространственно-временных

процессов

дифференциации

тепла

и

влаги

с

уче

том

ее

фазового

состояния

,

показал,

что эти

явления

функционально

между

собой

связаны

и

могут

быть

описаны

математически

.

В

основу

зависимости

В

.

В

.

Бо

йчук

положил

распределение

фоновой

и

адвективной

температур,

дающих

в

сумме

фактическую

температуру

подстилающей

поверхности

.

Ад

вективный

приток

тепла

к

тому

или

иному

участку

земной

поверхности

как

один

из

важнейших

факторов

,

оп

-

•

ределяющих

структуру

литогенеза,

90

с

.

ш.~"'_

70

б

/

50

зо

19L---~~~~-i~~~~

10

L

зо

\.,

50

(

.....

..

.

...

90·

ю

.

:tlli

$fii$С

i

'!Ю

'.50

,к

-H~,

,-;\<е,

-;-,5Р",

,9",

?р"

,1,QQ"

;.с

02

05

10

I , , 1 , , , , 1

т]

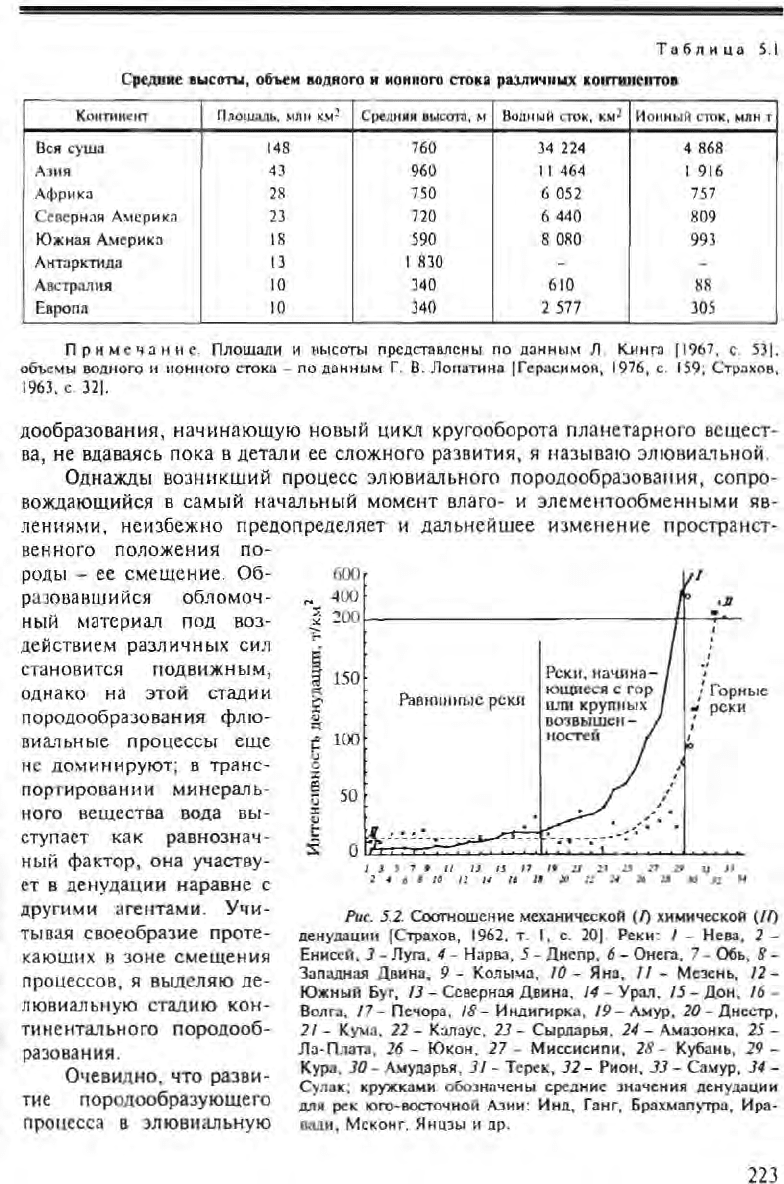

Ри

с

.

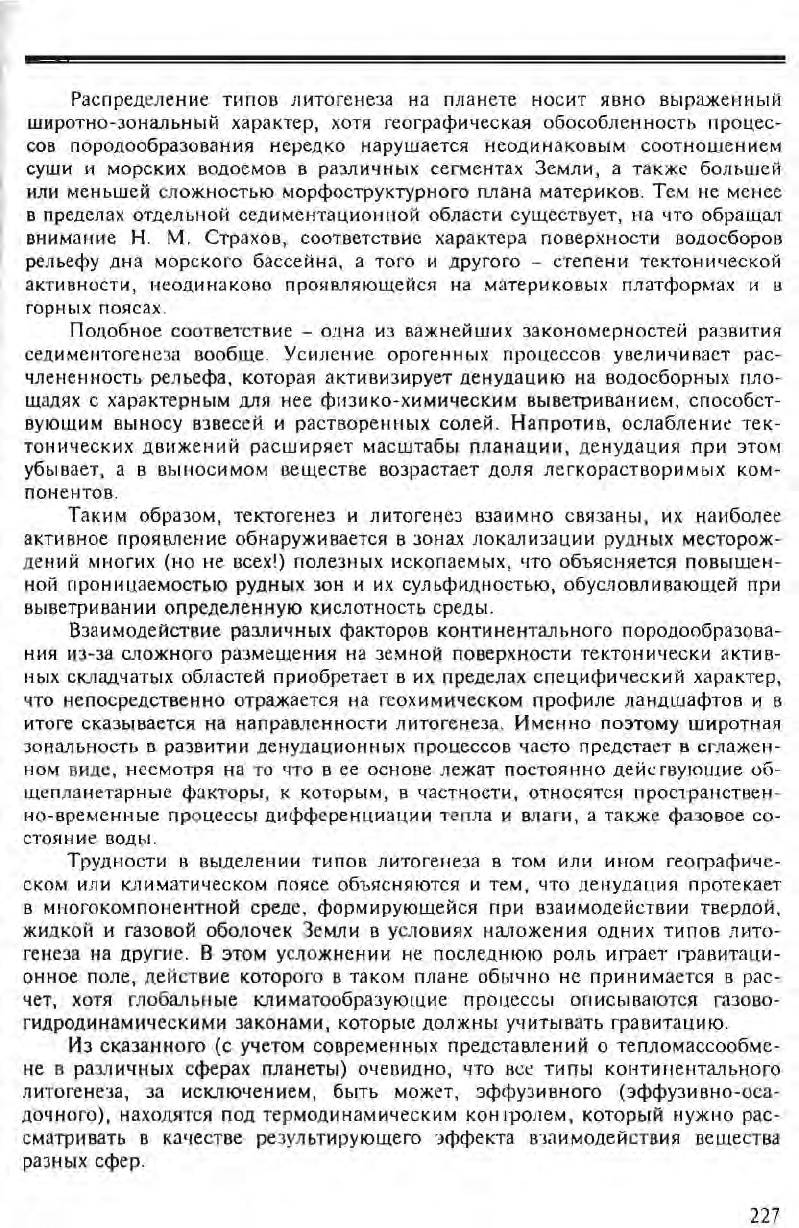

6.1.

Среднеширотное

распростр

а

нение

наблюденной

(а)

и

фоновой

(6)

тeMneparyp

Т

поверхности

Земли

и

характеристика

облачности

ТJ

;

(в)

[Бойчук,

1971]

228

выражается

зависимостью

где

То

-

средняя

многолетняя

температура

подстилающей

по

верхности

;

Т

ф

-

фоновая

темпера

тура

подстилающей

поверхности

;

pc~2na/'r

o

-

соотношение

,

выра

жающее

теплоусвоение.

В

приэкваториальной

полосе

фоновая

температура

на

3S-6S

0

C

выше

наблюдаемой

,

на

полюсах

на

13S

-

14S

·C

ниже

.

Р

авенство

фо

новой

и

наблюдаемой

температур

обнаруживается

примерно

на

ши

роте

35"

(рис.

6.

1)

.

С

параллелями

35"

северной

и

южной

широт,

на

которых

про

исходит

смена

знака

температур,

примерно

совпадает

годовая

изотерма

+20·с.

Это

совпадение

может

иска

жаться

под

влиянием

влагонесущих

потоков

тепла,

деформируемых

тектоно

геоморфологическими

особенностями

континентов

.

Х

арактер

подобных

из

менений,

как

будет

показано

далее,

хорошо

выражен

распределением

на

зем

ной

поверхности

ледниковых

и

аридных

(в

первую

очередь)

областей

.

И

з

этого

следует

,

что

соотношение

главнейших

климатообразующих

компонен

тов

-

тепла

и

влаги

-

служит

физико-химической

основой

формирования

зо

нально

распределяющихся

типов

континентального

литогенеза

.

6.1.

Роль

во

д

ы

в

КОllТИJlентальном

породообразоваJIИИ

Вс

е

типы

литогенеза

,

за

исключением

эффузивного

и

астронального

(имеющих

азональный

характер)

,

проявляются

в

определенных

термодина

мических

условиях

и

прежде

всего

контролируются

соотношением

термо

гидродинамических

факторов

.

В

приведенном

ряду

типов

литогенеза

изменению

температуры

от

отри

цательных

значений

к

положительным

соответствует

смена

фа

зового

состоя

ния

воды

от

твердого

к

газообразному

.

В

условиях

гляциального

литогенеза,

когда

в

течение

всего

года

сохраняются

отрицательные

температуры

,

вода

присутствует

только

в

твердой

фазе

(gl)

и

накапливается

вследствие

положи

тельного

баланса

метеорных

осадков

в

виде

ледниковых

масс

на

поверхности

,

где

господствует

нивальный

климат

.

В

области

,

представляющей

пояс

пери

г

ляциального

литогенеза,

протекающего

при

отрицательных

среднегодовых

температурах

и

некотором

дефиците

метеорных

осадков,

вода

проявляет

ли

тогенетическую

деятельность

в

виде двух

фаз

-

жидкой

(ш)

и

твердой

(Щ5f)

.

В

такой

обстановке

происходит

подземное

льдообразование,

часто

сопровож

дающееся

сублимацией,

что

указывает

на

наличие

и

пара.

Р

азвитие

гумид

ного

литогенеза

осуществляется

при

положительных

среднегодовых

темпера

турах

и

содержании

воды

в

жидкой

фазе.

В

аридных

процессах

среднегодовые

температуры

всегда

положительны

,

а

роль

воды

столь

мала,

что

ею

можно

пренебречь

.

ффузивный

литогенез

,

как

относящийся

к

особому

классу

ли

тообменных

явлений,

развивается

азонально

,

он

всегда

регулируется

положи

тельными

температурами

и

протекает

с

участием

воды

не

только

в

жидкой

,

но

и

в

газообразной

(gs)

фазе.

Астрональный

литогенез

причинно

связан

с

космическими

явлениями

,

в

которых

роль

воды

исключается.

Соотношение

термо-гидродинамических

факторов

в

типах

литогенеза

можно

изобразить

в

следующем

виде

:

(-

Tgf)

- (+Tglw) -

(Тш)

-

(

+

ТЩ5s

-

)

.

Сопоставление

приведенной

зависимости

и

фазового

состояния

воды

от

температуры

с

рядом

типов

литогенеза

показывает

,

что

между

ними

сущест

ву

ет

функциональная

связь

,

иначе

говоря

э

волюция

континентального

ли

тогенеза,

выраженная

в

его

типах

определяется

балансом

тепла

и

количест

вом

воды.

При

этом

состояние

гидросферы

,

а

также

определяющиеся

знаком

температур

фазовые

состояния

влаги

и

некоторые

другие

явления

(изменение

229