Семенов А.П. Конспект лекций. Радиационная дефектоскопия промышленных изделий

Подождите немного. Документ загружается.

19

2.Н.2.

Светавозбуждающий

эффект

Основан

на

явлении

люминесценции,

возникающей

в

результате

взаимо

действия

квантов

рентгеновского

или

у-излучения

с

электронами,

находящими

ся

на

внешних

электронных

оболочках

вещества.

Такие

вещества

называются

сцинтилляторами,

или

.

фосфорами.

Яркость

свечения

сцинтилляторов

характе

ризует

интенсивность

излучения.

В

качестве

люминесцирующих

веществ

ис

пользуются

неорганические

монокристаллы

(Nal

(ТО,

КI

(ТО,

Csl

(Тт

,

органи

ческие

монокристаллы

(нафталин),

жидкие

вещества

(керосин)

а

также

экраны

из

материалов

CaW0

4

,

CdW0

4

,

CdS, ZnS.

2.Н.3.

Фотохимический

эффект

Радиографическая

пленка

состоит

из

мелкодисперсных

кристаллов

бро

мистого

серебра

(AgBr),

распределенных

в

желатиновой

основе

.

Причем

в

кри

сталле

всегда

есть

малое

количество

ионов

серебра

Ag+.

Под

воздействием

рентгеновского

или

у-излучения:

а)

Энергия

одного

или

нескольких

электронов

увеличивается

настолько,

что

они

становятся

свободными;

б)

Ион

серебра

Ag+

притягивает

электрон

и

нейтрализуется,

образуя

ней

тральный

атом

серебра

Ag++

е-=

Ag;

в)

За

время

экспозиции

такие

атомы

серебра

образуются

в

различных

участках

кристалла

(внутри

и

на

поверхности)

.

Образуется

так

называемое

скрытое

изображение,

являющееся

катализатором

или,

другими

словами,

цен

трами

осаждения

для

дальнейшего

восстановления

ионов

серебра

до

металлов

в

процессе

проявления

изображения.

Процесс

проявления

представляет

собой

усиление

изображения

в

1012

раз

.

'

Закрепление

представляет

собой

процесс

удаления

из

эмульсии

остатков

невосстановленного

серебра

с

целью

сделать

ее

нечувствительной

к

действию

излучения

.

...

-,

Интенсивность

рентгеновского

или

у-излучения

определяет

степень

по-

чернения

негатива.

20

3.

Способы

регистрации

ионизирующе

го

излучения

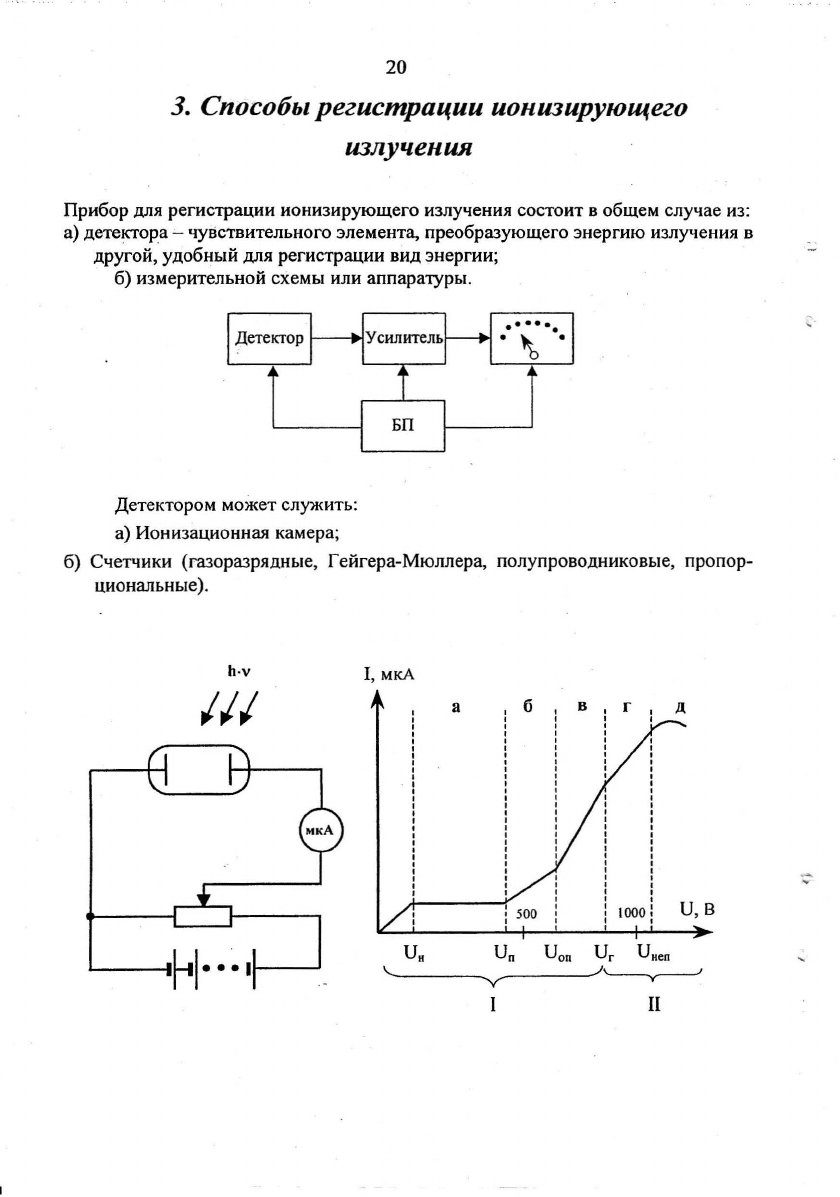

Прибор

для регистрац

ии

ионизирующего

излучения

сос

тоит

в

общем

случае

из:

а)

детектора

"--

чувс

твительного

элемента,

преобразующего энергию

и

злу

чения

в

другой,

удобный

для регистрации

вид

э

нергии;

б)

и

з

м

е

рит

е

л

ь

н о

й

схемы

и л и

аппара

туры

.

Д

ет

е

кторо

м

может

сл

ужить

:

а)

Ионизационная

к

амера

;

б

)

Счет

чи

ки

(

газ

о р

аз

ря

д

н

ые

,

Г

ей

гера-Мюллера

,

по

л

упроводниковы

е

,

п

ропор

ционал

ьные).

h·v

1,

м

кА

111

а

б

в

г

Д

,

,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

~

,

I

I

U,

В

500

1000 :

I

U

H

U

П

U

О П

U

r

U

Н

е

П

\...

/'----у----'

V

1

II

21

а)

-

область

работы

в

режиме

ионизационной

камеры

;

б)

-

область

пропорциональной

работы;

в)

-

область

ограниченной

пропорциональности;

г)

-

область

счетчика

Гейгера-Мюллера

;

д

)

-

область

непрерывных

разрядов

.

б-д)"':'

область

у

д

а

р

н

о

й

ионизации

1)

II)

-

область

несамостоятельного

разряда

;

-

область

самостоятельного

разряда

.

3.1.

Ионизационный

метод

Иони

зационный

мето д

является

наиболе

е

простым

и

распространенным

с

п

о

с

о

б

о

м

регистрации

излучений

и

основан

на

свойстве

рентгеновского

и

у

-

из

луч

е

н и

я

ионизировать

газ.

3.1.1.

Ионизационная

камера

Иони

зационная

камера

состоит

из

баллона

с

разреженным

газом,

в

кото

ром

находятся

электроды

с

приложенной

между

ними

разностью

потенциалов

.

С

уществуют

ионизационные

камеры

для

регистрации

,

как

заряженных

частиц

(а,

Р)

,

так

и

для

рент

геновского

и

у-излучения.

Регистрация

заряженных

частиц

происходит

за

счет

непосредственной

ионизации

этими

частицами

наполняющего

камеру

газа

.

Регистрация

рентге

новского

и

у-излучения

происходит

в

основном

за

счет

ионизирующего

дейст

вия

вторичных

электронов,

которые

образуются

в

рез

ультате

взаимодействия

и

з

л

учения

с

атомами

материала

стенок

камеры.

При

малых

напряжениях

на

электродах

камеры

ток

растет

пропорцио

нально

напряжению

,

так

как

часть

ионов,

имеющих

небольшую

скорость,

успе

вает

рекомбинировать

и

не

достигают

электродов

.

По

достижению

потенциала

насыщения

U

H

все

ионы,

образованные

у

-

к

в

а

н

т

а

м

и

в

чувствительном

объеме

детектора

,

собираются

электрическим

по

лем

и

дальнейшее

увеличение

напряжения

не

вызывает

повышения

ионизаци

онного

тока

.

Этот

ток

называют

током

насыщения.

22

Поскольку

эффективность

регистрации

рентгеновских

и

у-квантов

мала

и

составляет

порядка

1%,

то

ионизационные

камеры

исполь

зуются

в

том

случае,

когда

интенсивность

излучения

достаточно

высока,

при

этом

большое

внима

ние

уделяется

химическому

составу

вещества

и

оптимальной

толщине

стенок

камеры

.

3.1.2.

Газоразрядные

счетчики

При

напряжениях

,

превышающих

U

n

,

первичные

электроны

у

с

к о р

я

ю

т

ся

настолько

,

что

,

сталкиваясь

с

нейтральными

атомами

,

выбивают

вторичные

электроны,

создавая

газовое

усиление

первичных

ионизационных

процессов

(ударная

ионизация).

То

есть

газовое

усиление

достигается

то л

ь

к о

з

а

счет

удар

ной

ионизации

первичными

электронами

.

Коэффициент

газового

усиления

за

висит

от

приложенного

напряжения

и

имеет

величину

107

раз

и

более

.

С помощью

пропорционального

счетчика

можно

опре

делить

вид

частицы

и

ее

энергию

по

величине

электрического

импульса

на

его

э

л

е к

т

р

о

д

ах

.

Различают

счетчики

пропорциональные

(область

б-в)

,

работающие

в

об

ласти

несамостоятельного

разряда,

и

сче

тчики

Гейгера

-Мю

л

лера

(область

г).

3.1.3.

Счетчики

Гейгера-Мюллера

С

дальнейшим

повышением

напряжения

счетчик

переходит

в

режим

са-

..-

м

о

с

т о

я

т ел

ь

н

о

г

о

разряда,

при этом

коэффициент

газового

у

с

и

л

е

н и

я

д

о

с

т и

г

а

е

т

10

1°

.. .

10"

.

При

э

то

м

величина

импульса

на

э

лектродах

счетчика

не

з

а

в

и

с

и

т

от

первичной ионизации

(имп

ульсы

о

динаковой

величины

возникают

от

у

-квантов

,

создающих

иногда

одну

пар

у

ионов

в

рабочем

объеме

счетчика,

и

от

а

-частиц

,

создающих

тысячи

пар

ионов)

.

Самостоятельный

разряд

поддерживается

двумя

процессами

,

сопровож-

дающими

ударную

ионизацию:

фотоэлектронной

эмиссией

;

образованием

свободных

электронов

(при

взаимодействии

положи

тельных

ионов

с

катодом).

23

3.2.

СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ

метод

СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ

счетчик

-

комбинация

фосфора,

реагирующего

на

ионизирующее

излучение

вспышками

света,

и

фотоэлектронного

умножителя

(ФЭУ)

,

в

котором

слабые

вспышки

света

преобразуются

в

импульсы

электриче-

'"

ского

тока.

Подобный

счетчик

соединяет

в

себе

особенности

пропорционально

го

счетчика

и

счетчика

Гейгера-Мюллера.

+

Достоинства

сцинтилляционных

счетчиков:

высокая

чувствительность

к

излучению

(рентгеновское

,

у-излучение

-

50.. .90%

регистрации);

большая

разрешающая

способность;

способность

различать

частицы

по

энергии

и

измерять

ее

.

Недостатки:

наличие

шумов;

-

зависимость

амплитуды

импульса

от

скорости

счета

(при

больших

скоростях

счета);

-

"утомление"

динодов

при

больших

токах;

-

зависимость

коэффициента

усиления

ФЭУ

от

напряжения

на

динодах

.

24

3.3.

Рентгенооптические

преобразователи

к

основным

типам

рентгенооптических

преобразователей

относят:

1.

Флюороскопический

экран;

2.

Сцинтилляционный

кристалл;

3.

Электронно-оптический

преобразователь

(ЭОП);

4.

Рентгеновидикон

(занимает

особое

положение,

являясь

преобразователем

ионизирующих

излучений

в

электрический

сигнал).

3.3.1.

Флюороскопический

экран

Флюороскопический

экран

состоит

из

картонной

основы,

на

которую

на

несен

слой

флюоресцирующего

вещества

со

связующей

массой.

Принцип

дей

ствия

экрана

основан

на

мгновенной

люминесценции

кристаллов

под

воздейст

вием

ионизирующих

излучений.

Области

применения

флюороскопических

экранов:

рентгеноскопия

(интроскопия)

-

для

визуального

наблюдения

изделий

в

процессе

радиационного

контроля

;

радиография

-

в

качестве

усиливающих

экранов

при

пленочной

радио

графии

.

В

первом

случае

должно

выполняться

требование

соответствия

свечения

экрана

максимальной

спектральной

чувствительности

глаза

(555

нм)

.

В

случае

использования

экранов

в

пленочной

радиографии

свечение

эк

рана

должно

лежать

в

фиолетовой

области

спектра,

где

чувствительность

р/пленки

максимальна

.

Для

этих

целей

применяют

специально

сенсибилизиро

ванные

р

/пленки

.

В

зависимости

от

энергии

излучения

и

мощности

экспозиционной

дозы

(МЭД)

яркость

свечения

флюороскопических

экранов

составляет

10-4

... 10

Кд!м

2

(максимальная

яркость

при

Е

э

фф

= 55

кэВ

(-

90

кВ)

.

Недостатки

флюороскопических

экранов:

малая

разрешающая

способность

(шах

3...5

лин/мм);

малая

эффективность

преобразования

(-

3%);

большая

собственная

нерезкость.

25

3.3.2.

Сцинтилляционные

кристаллы

Сцинтилляционные

кристаллы

превосходят

флюороскопические

экраны

качеством

и

зображения,

эффективностью

регистрации

ионизирующего

излуче

ния

и

разрешающей

способностью

.

Принцип

действия

кристаллов

основан

на

способности

монокристаллов

типа

CsJ

(ТТ)

светиться

под

действием

ионизи

рующего

излучения

.

Достоинства

сцинтилляционных

кристаллов:

беззернистая

структура,

позволяющая

создавать

детекторы

большой

толщины

для

эффективной

регистрации

излучения

с

энергией

до

15... 30

МэБ;

прозрачность

для

собственного

излучения;

малое

время

послесвечения

(10-5... 10-8

С),

что

обеспечивает

безинер

ционность

появления

и

исчезновения

изображения;

возможность

изготовления

детекторов

из

монокристаллов

диаметром

до

200

мм;

яркость

свечения

незначительно

зависит

от

жесткости

ионизирующего

излучения.

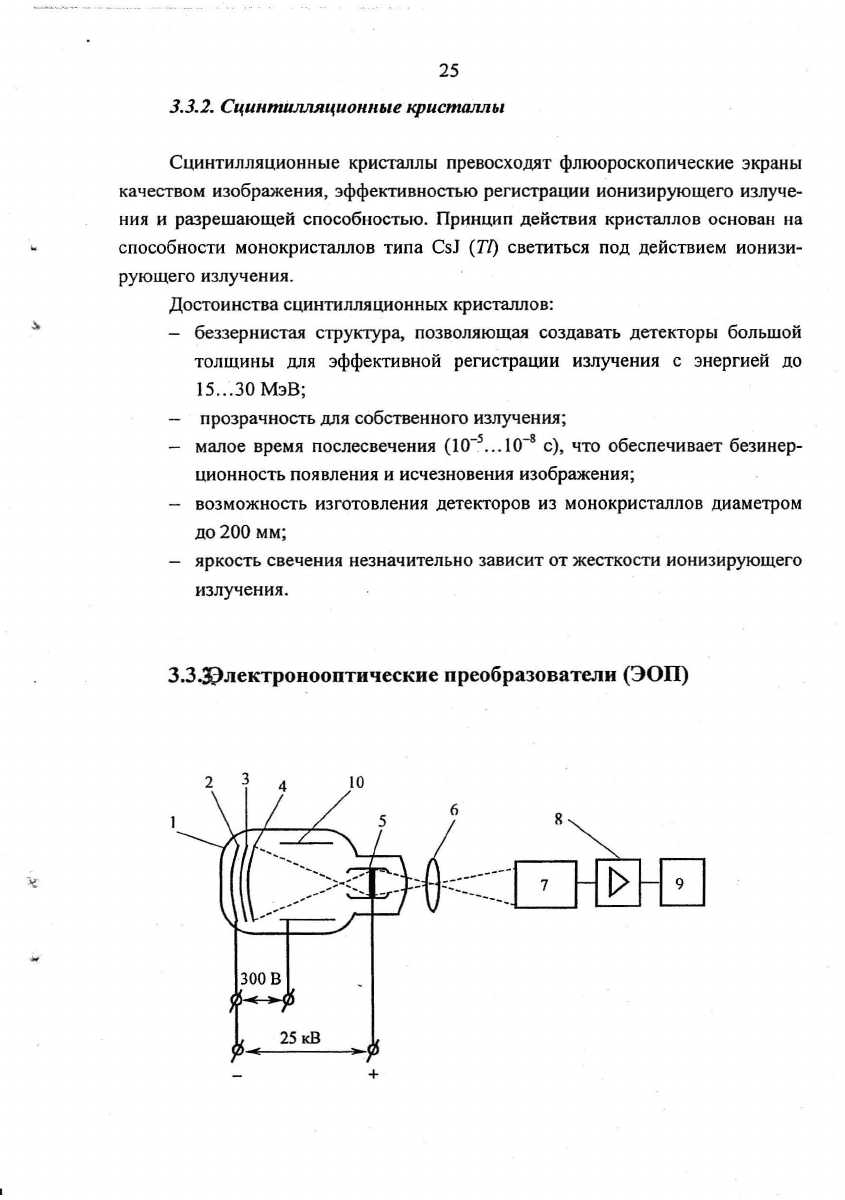

3.3.I)лектронооптичеекие

преобразователи

(ЗОЛ)

-"

2 3

10

+

26

}

ВХОДНОЙ

ЭКР."

люминесцентный

экран;

фото

катоды

SuCs;

выходной

экран

(размеры

экрана

в

1

О

раз

меньше

входного);

стеклянная

колба;

алюминиевая

подложка;

оптическая

система;

передающая

ТУ

трубка;

ТУ

усилитель;

видеоконтрольное

устройство

(ВКУ);

электропроводящий

слой.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

в

стеклянной

колбе

"1"

(вакуум

10-7

мм

рт.

ст.)

размещены

входной

и

вы

ходной

экраны.

Входной

экран

представляет

собой

алюминиевую

подложку

"2",

на

которую

нанесен

слой

люминофора

"3"

и

проводящий

сурьмяно

цезиевый

фотокатод

"4"

.

Выходной

экран

"5"-

стеклянная

пластина,

покрытая

флюоресцентным

составом,

размещен

в

алюминиевом

аноде.

Боковые

стенки

колбы

покрыты

проводящим

слоем

"10".

Между

входным

экраном

и

анодом

прикладывается

рабочее

напряжение

25

кВ.

На-

проводящее

покрытие,

служа

щее

фокусирующим

электродом,

подается

напряжение

300

В.

Рентгеновское

изображение

контролируемой

детали,

поступающее

на

входной

экран,

преобразуется

флюоресцирующим

экраном

в

световое,

а

затем

в

электронное,

которое

фокусируется

на

выходном

экране

и

снова

преобразуется

в

световое.

Световое

изображение

с

помощью

оптики

передается

на

вход

пере

дающей

ТУ

трубки

и

затем

через

усилитель

подается

на

ВКУ.

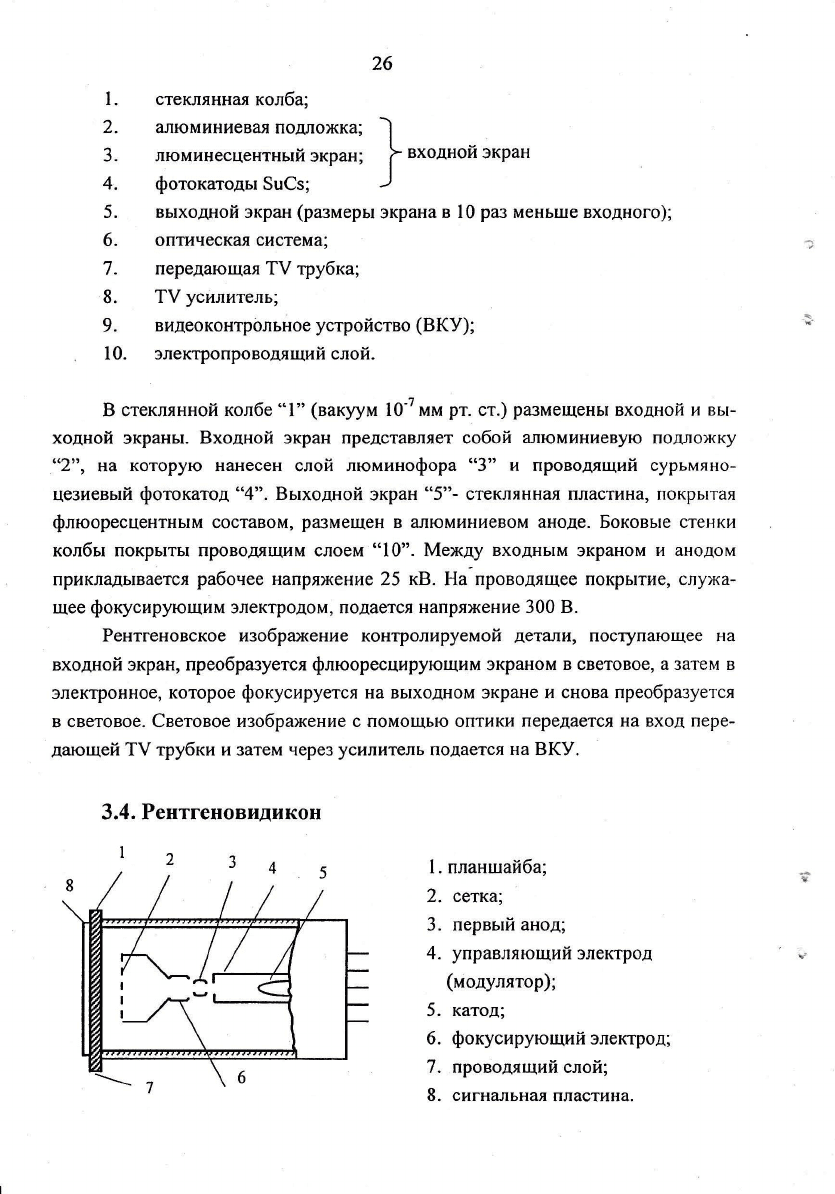

3.4.

Рентгеновидикон

1.

планшайба;

2.

сетка;

3.

первый

анод

;

4.

управляющий

электрод

~

.

(модулятор);

5.

катод;

6.

фокусирующий

электрод;

7.

про

водящий

слой;

--

7

8.

сигнальная

пластина

.

27

Рентгеновидикон

представляет

собой

вакуумный

прибор,

имеющий

на

входе

фотослой

"7",

на

котором

формируется

электростатическое

изображение

контролируемой

детали

,

и

электроннолучевую

систему,

формирующую

скани

рующий

луч

,

который

считывает

электростатическое

изображение

с

фотослоя

.

3.5.

Рентгенотелевизонные

системы

(Рте)

рте

(интроскопы)

представляют

собой

различные

комбинации

преобра

зовагелей

и

усилителей

яркости

изображения

в

сочетании

с

ТУ

техникой

.

~

- - -

-

- - - -

-

-

-

-

-

- -

-

--

-,,

-

~

-

:

-

-

-

- -

-

-

-

J

передающая

tш-1r>

ВКУ

I

.

г

->:

-

---__

__ ТУ

тр

уб

ка

-----

_..

...

Радиационные

интроскопы

имеют

следующие

достоинства:

контроль

осуществляется

в

масштабе

реального

времени;

.

изделие

контролируется

в

динамике

;

имеется

возможность

специальных

преобразований

(цветовое

,

нега

тив/позитив,

выделение

строки,

накопление,

запись

и

т

.д.);

радиационная

безопасность;

возможность

одновременного

наблюдения

на

различных

!3КУ.

Недостатки:

необходимость

в

стационарном

помещении;

необходимость

в

манипуляторе;

высокая

квалификация

персонала;

высокая

цена

.

28

4.

Радиографический

метод

контроля

4.1.

Основы

радиографии

у

р/пленка

теневое

рентгеновское

изображение

объекта

L.-

-i-_~-~-----x

до

пт

Дефекты

шва

:

1)

вольфрам

ов

ое

включение

;

2)

непровар

;

3)

пора

.

L.-

-'-_-'-_-'--

x

Радиографи

я

-

э

то

метод

получения

на

радиографической

пленке

изобра

жения

предмета

,

просвечиваемого

и о н

из

и

р

у

ю

щ

и

м

излучением

.

С

тепень

почер-

. I

нения

различных

участков

пленки

посл

<?

ее

проявления

определяется

величиной

поглощенной

дозы

излучения

,

которая

зависит от

толщины

,

плотности

мате

риала

и

однородности

излучения.

4.2.

Основные

параметры

радиографии

выявляемость дефектов

(чувствительность);

производительность.

Эти

параметры

сложно

зависят

от

природы

и

свойств

используемых

ис

точников

излучения,

детектора

и

контролируемого

изделия.