Садыкова Ф.Х. и др. Текстильное материаловедение и основы текстильных производств

Подождите немного. Документ загружается.

текстурированная нить такон состоит из ацетатной текстуриро-

ванной, скрученной с обычной капроновой комплексной нитью,

трикон — из эластика, скрученного с обычной комплексной три-

ацетатной нитью и т. п.).

Различные виды нитей существенно отличаются и по другим

признакам: способам формования, прядения или текстурирова-

ния, видам отделки и назначению.

Так, химические комплексные нити по способу формования

делятся на полученные из раствора или расплава полимера по

сухому или мокрому способу и обычные, упрочненные или вы-

сокопрочные и т. п. В зависимости от системы прядения раз-

личают: хлопчатобумажную пряжу кардную, гребенную и ап-

паратную; льняную кардную и гребенную, сухого или мокрого

способа прядения; шерстяную — гребенной и аппаратной систем

прядения. По способу прядения различают пряжу с кольце-

вых прядильных, пневмомеханических, роторных и других типов

машин.

Текстурированные нити различают в зависимости от техно-

логии производства. Их получают следующими способами: скру-

чивание — термофиксация — раскрутка, скручивание — термо-

фиксация— раскрутка — термофиксация, прессование и термо-

фиксация, распушивание турбулентным потоком воздуха и др.

Пряжу и нити различают также по характеру обработки:

Хлопчатобумажная пря- Суровая, опаленная, мерсеризован-

жа ная (облагороженная), меланжевая

Льняная пряжа Суровая, беленая (при неполном бе-

лении полубелую, четвертьбелую, от-

варенную)

Шерстяная пряжа Суровая, крашеная, меланжевая

Шелк-сырец Суровый, отваренный

Комплексные нити Суровые, беленые или окрашенные,

блестящие или матированные

По назначению различают нити, предназначенные для цело-

го ряда производств: ткацкого, трикотажного, ниточного, не-

тканых полотен, крученых изделий и изделий специального на-

значения, гардинно-кружевного, плетельного и др. Различные

свойства нитей определяются соответствующим подбором

сырья, строением нитей, технологией производства и др.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы особенности ВМС, составляющих текстильные волокна и нити?

2. Перечислите натуральные и химические искусственные волокна из при-

родных органических ВМС и природных неорганических ВМС и НМС

и синтетических волокон из гетероцепных и карбоцепных ВМС. Опишите

особенности их свойств.

3. Что такое экономическая эффективность производства и применения

химических волокон и нитей?

4. По каким признакам классифицируют текстильные нити? Перечислите

основные виды первичных и вторичных нитей и особенности их строения

и свойств.

5. Назовите пути обеспечения выработки нитей с заданными свойствами.

12

Глава II. ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН.

ИХ СТРОЕНИЕ

1. НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОЛОКОН

Основным веществом, составляющим все натуральные волокна

растительного происхождения и наиболее распространенные хи-

мические волокна, получаемые на базе растительного сырья

(вискозное, ацетатное, медно-аммиачное и др.), является при-

родный полимер целлюлоза.

Элементарное звено целлюлозы (—C

6

HioOs—) характеризу-

ется наличием трех гидроксильных групп. Приведенную фор-

мулу можно представить как [—С

6

Н70

2

(0Н)

3

—].

Число элементарных звеньев в макромолекулах природной

целлюлозы, характеризуемое коэффициентом полимеризации,

обычно колеблется в больших пределах. В частности, в хлопке

он в среднем составляет 5000—6000, а во льне и пеньке

20 000—30 000. Следовательно, целлюлоза имеет высокую моле-

кулярную массу, составляющую до 5 млн кислородных единиц.

Чем выше коэффициент полимеризации, тем прочнее полимер,

состоящий из целлюлозы.

Элементом структуры целлюлозы является целлобиозный ос-

таток, состоящий из двух элементарных звеньев, соединенных

между собой глюкозидной связью или кислородным мостиком.

Два соседних элементарных звена повернуты один относи-

тельно другого на 180°.

Наличие трех гидроксильных групп способствует возникно-

вению сильного межмолекулярного взаимодействия за счет во-

дородных связей, поэтому энергия межмолекулярных связей ве-

лика и целлюлоза обладает значительной прочностью и жест-

костью. Кроме того, наличие трех указанных групп способствует

поглощению различных паров, в частности водяных, и сообщает

целлюлозе свойства многоатомных спиртов.

сн

2

-он н он

J

целлобиозный остаток

Во всех реакциях с целлюлозой в основном участвуют три

гидроксильные группы: остальные ее элементы вступают в ре-

акцию только при очень сильных воздействиях.

В обычных условиях целлюлоза — твердое вещество, плот-

ность 1,54—1,56 г/см

3

, труднорастворима лишь в небольшом

числе растворителей.

Для растворения целлюлозы в практике используют водный

раствор медно-аммиачного комплекса l[Cu(NH

3

)m](OH)

2

. Эти

растворы применяют и при получении медно-аммиачного волок-

на. В обычных растворителях (спирте, бензоле, хлороформе

и др.) целлюлоза нерастворима. Целлюлоза имеет аморфно-

кристаллическое строение со степенью кристаллизации в нату-

ральных волокнах 70 % и химических гидратцеллюлозных —

около 45 %

•

В текстильных волокнах наряду с целлюлозой содержатся

вещества, так называемые спутники, главными из которых яв-

ляются гемицеллюлоза (растворимые в 18 %-м растворе NaOH

низкомолекулярные фракции целлюлозы), пектиновые вещества

(природные клеящие), лигнин, сообщающий волокнам жест-

кость, ломкость, а также снижающий способность целлюлозы

окрашиваться и ее реакционную способность. Кроме того, в

целлюлозе в небольших количествах встречаются белковые

и другие азотосодержащие вещества, жиры, воски, зольные и др.

Натуральные целлюлозные волокна довольно сильно разли-

чаются по химическому составу. Так, в хлопковом волокне со-

держание а-целлюлозы (т. е. целлюлозы нерастворимой в

18%-м растворе NaOH) составляет 96'%, низкомолекулярных

фракций—1,5, лигнина — 0, жиров и восков—1, азота, белко-

вых и зольных веществ — около 1,5 %, в льняном волокне со-

держание тех же веществ соответственно равно 80; 8,4; 5,2;

2,7 и 3,2 %.

Сопутствующие целлюлозе вещества обычно располагаются

между пучками больших макромолекул, которые располагаются

на стенках растительных волокон слоями.

Рассмотрим некоторые физико-химические свойства а-цел-

люлозы, определяемые глюкозидной связью в макромолекуле и

наличием трех гидроксильных групп.

Концентрированные минеральные кислоты (серная, соля-

ная) расщепляют глюкозидные связи и образуют продукты де-

струкции целлюлозы — гидроцеллюлозу. При этом коэффициент

полимеризации уменьшается, за счет чего ухудшаются механи-

ческие свойства целлюлозы. При длительном действии указан-

ных кислот макромолекулы распадаются на отдельные звенья

с образованием глюкозы:

(—С

6

Н

ш

0

5

—)„ + «Н

2

0 „С

6

Н

12

0

6

.

В случае повышения температуры интенсивность деструкции

возрастает, поэтому при отделке хлопчатобумажных и льняных

14

тканей следует применять лишь слабые растворы кислот на хо-

лоду. Действие органических кислот (уксусной, муравьиной

и др.), а также растворов кислых солей незначительно. Они вы-

зывают деструкцию целлюлозы лишь при высоких концентраци-

ях и длительном воздействии.

Благодаря наличию трех гидроксильных групп целлюлоза

приобретает свойства спиртов, поэтому при взаимодействии с

кислотами она образует сложные и простые эфиры.

Сложные эфиры целлюлозы — ксантогенат целлюлозы (нат-

риевая соль сложного кислого эфира целлюлозы и дитиоуголь-

ной кислоты) и ацетилцеллюлоза (сложный эфир целлюлозы и

уксусной кислоты)—используются при производстве вискозно-

го, ацетатного и триацетатного волокон.

Слабые растворы щелочи при температуре 20—25 °С цел-

люлозу не разрушают. Они растворяют вещества — спутники

целлюлозы, изменяют ее физические свойства, но глубоких хи-

мических изменений не вызывают.

Обработка целлюлозы 18%-м раствором NaOH при нагреве

до температуры 40—50 °С приводит к образованию щелоч-

ной целлюлозы, которая при дальнейшей обработке водой

разлагается и превращается в гидратцеллюлозу, составляю-

щую искусственное вискозное волокно. Последняя имеет та-

кой же химический состав, что и исходная целлюлоза, но

менее прочна при растяжении, лучше поглощает пары

воды из окружающей среды и саму воду, а также лучше окра-

шивается.

Концентрированные растворы щелочей при высокой темпе-

ратуре в присутствии кислорода воздуха разрушают целлюлозу

с разрывом глюкозидных связей. Аналогично действие окисли-

телей на целлюлозу. Окислители типа гипохлоритов кальция и

натрия, пероксид водорода и др., применяемые в отделочном

производстве при отбеливании хлопчатобумажных и льняных

тканей, окисляя гидроксильные группы и разрывая глюкозидные

связи, разрушают целлюлозу, превращая ее в оксицеллюлозу.

Поэтому режимы обработки окислителями должны строго кон-

тролироваться.

Обработка целлюлозных волокон 18—25 %-м раствором ще-

лочи на холоду в натянутом состоянии приводит к улучшению

их свойств: повышению прочности, блеска, способности окраши-

ваться и др. Подобная обработка, называемая мерсеризацией,

широко применяется

/

для облагораживания хлопчатобумажных

тканей. Причина указанных изменений свойств в том, что цел-

люлоза набухает, межмолекулярное взаимодействие ослабляет-

ся, ориентация элементов структуры в натянутом волокне уве-

личивается. Это приводит к уплотнению целлюлозы и усилению

межмолекулярного взаимодействия и, как следствие, к повыше-

нию прочности волокна, усилению блеска. Кроме того, при

набухании целлюлозы уменьшается размер канала волокон

15

хлопка, исчезает извитость. Это приводит к более глубокому

прокрашиванию волокон.

Под действием световых лучей, особенно с малой длиной

волны (ультрафиолетовых), активизируется процесс окисления

целлюлозы, что приводит к ухудшению ее механических свойств

(разрывная нагрузка при растяжении, удлинение при разрыве

и др.), увеличению жесткости и ломкости. Разрушение осуще-

ствляется по глюкозным связям.

При нагреве до температуры 130 °С свойства целлюлозы из-

меняются очень незначительно. В интервале от 150 до 160 °С

начинается процесс медленного, а выше 160 °С быстрого раз-

рушения целлюлозы, сопровождающийся разрывом глюкозид-

ных связей, разложением целлюлозы и ее обугливанием.

Наличие целлюлозных волокон можно обнаружить по фио-

летово-синему окрашиванию образца при обработке хлорцинк-

йодом в присутствии крепкой серной кислоты.

ХЛОПКОВОЕ ВОЛОКНО

Хлопком называют волокна, растущие на поверхности семян

растения хлопчатника, относящегося к семейству мальвовых.

Известно много видов хлопчатника, но промышленное

1

значение,

как в СССР, так и в ряде других стран, имеют главным обра-

зом два вида: средневолокнистый хлопчатник (волосистый) и

тонковолокнистый.

Средневолокнистый хлопчатник созревает через 130—

140 дней (считая со дня посева), дает волокно, средняя длина

которого 30—35 мм, и является наиболее урожайным (25—

35 ц/га хлопка-сырца, т. е. семян, покрытых волокнами).

В СССР под посевами хлопка этого вида находится около

90 % всех площадей, занятых хлопчатником. Получаемое волок-

но называется средневолокнистым хлопком. Наиболее распро-

страненными у нас в стране селекционными сортами волосисто-

го хлопчатника являются 133, 108-Ф, 138-Ф, АН-402, Ташкент-1,

Андижан-6, и др.

Тонковолокнистый хлопчатник произрастает в южных райо-

нах, имеет более длинный период созревания, меньшую уро-

жайность (20—30 ц/га), но дает наиболее длинное (35—45 мм),

тонкое и прочное волокно, которое применяют для выработки

высококачественных пряжи и изделий из нее. В СССР им за-

нято около 10 % посевных площадей. Наиболее распространен-

ными селекционными сортами являются Ашхабад-25, С-6037,

6249-В, Термез-7, 5904-И и др.

Хлопчатник требует много тепла и влаги, поэтому высевают

его в южных районах. Основными хлопководческими районами

в СССР являются республики Средней Азии (Узбекская ССР,

Туркменская ССР и Таджикская ССР), дающие более 85 % все-

го хлопка, получаемого в СССР.

16

Помимо СССР хлопок возделывают в США, КНР, Индии,

Пакистане, Бразилии, Египте, Турции и Мексике и др.

За годы советской власти наша страна достигла больших

успехов в области хлопководства. В результате применения ме-

ханизации в хлопководстве, передовой агротехники, а также

расширения и усовершенствования ирригационных сооружений

СССР занимает первое место в мире по урожайности хлопка-

сырца.

В 1986 г. производство хлопкового волокна составило

2742 тыс. т. Из них на долю Узбекской ССР приходится

62,1 %, Туркменской ССР — 14,2 %, Таджикской ССР — 10,4 %,

Азербайджанской ССР — 8,9 % и Казахской ССР и Киргиз-

ской ССР — 4,4 %.

ЭЛЕМЕНТЫ АГРОТЕХНИКИ ХЛОПЧАТНИКА.

СТРОЕНИЕ ВОЛОКОН ХЛОПКА

Хлопчатник высевают квадратно-гнездовым способом или ря-

довым, когда температура почвы достигает 13—15 °С. Семена

предварительно сортируют, протравливают формалином для

предотвращения заболевания растений и замачивают за один-

два дня до посева в проточной воде для ускорения всхожести.

Примерно через 4—6 дней после посева появляются всходы,

а через 60—70 дней на сформировавшемся кусте (рис. 2) появ-

ляются первые цветы. Цветок живет один день, после его опа-

дания начинается развитие из завязи плода — коробочки. Цве-

тение, образование завязи и

плодов хлопчатника на кусте

происходит не одновременно, а

последовательно, начиная с

нижних веток, в течение при-

мерно 45 дней. Внутри разви-

вающихся коробочек образу-

ются семена, на поверхности

которых появляются волокна,

представляющие собой тонко-

стенные трубочки, заполненные

протоплазмой.

В течение 30—40 дней по-

сле цветения происходит ин-

тенсивный рост волокна в дли-

ну, сопровождающийся незна-

чительным увеличением тол-

щины их стенок. Далее рост

волокон в длину прекращается

и в последующие 20—30 дней

осуществляется процесс посте-

пенного послойного отложения

17

tin и» I —

W^Ji I шшъты^

a

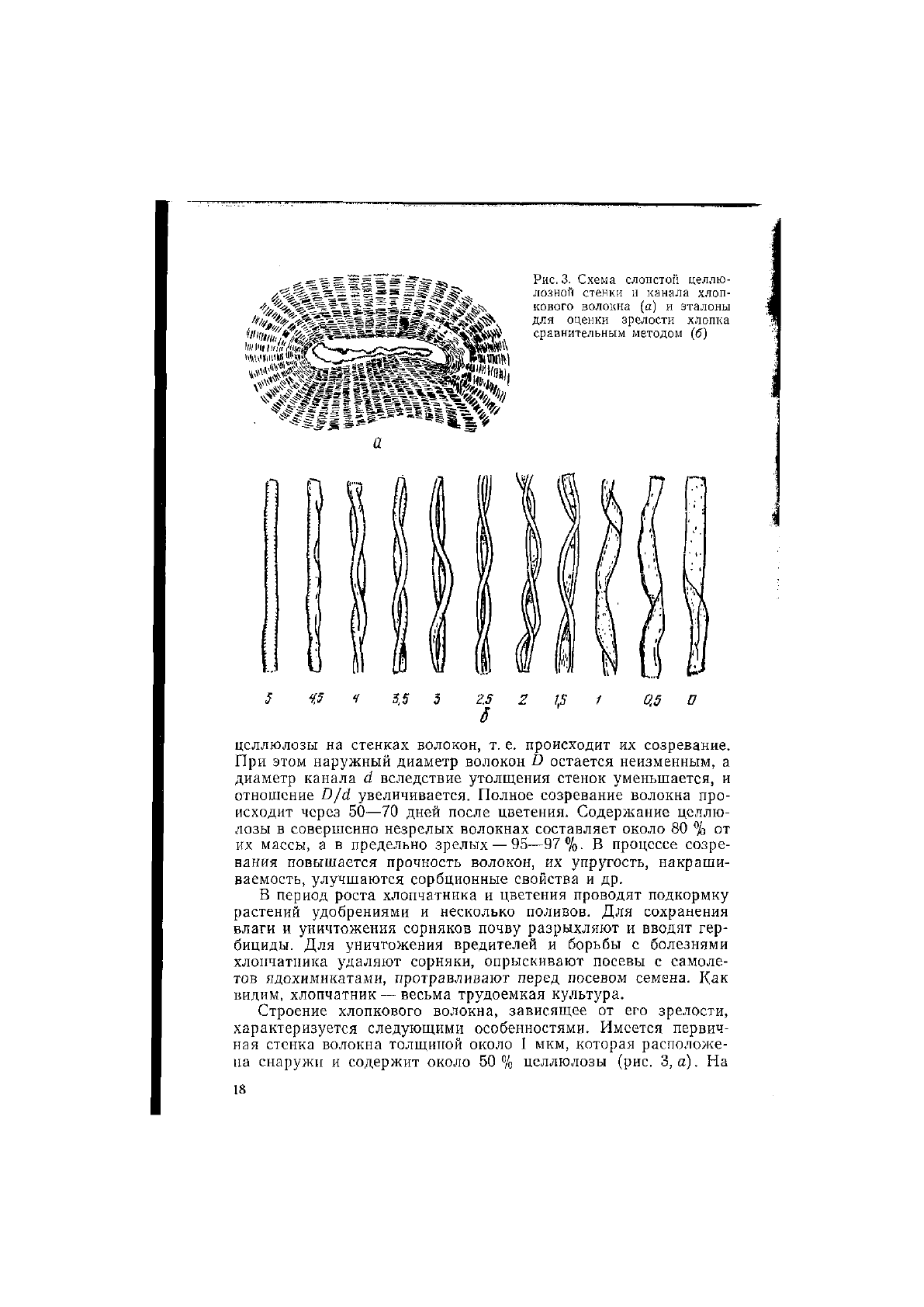

Рис. 3. Схема слоистой целлю-

лозной стенки и канала хлоп-

кового волокна (а) и эталоны

для оценки зрелости хлопка

сравнительным методом (б)

4,5

3,5 5

целлюлозы на стенках волокон, т. е. происходит их созревание.

При этом наружный диаметр волокон D остается неизменным, а

диаметр канала d вследствие утолщения стенок уменьшается, и

отношение D/d увеличивается. Полное созревание волокна про-

исходит через 50—70 дней после цветения. Содержание целлю-

лозы в совершенно незрелых волокнах составляет около 80 % от

их массы, а в предельно зрелых — 95—97%. В процессе созре-

вания повышается прочность волокон, их упругость, накраши-

ваемость, улучшаются сорбционные свойства и др.

В период роста хлопчатника и цветения проводят подкормку

растений удобрениями и несколько поливов. Для сохранения

влаги и уничтожения сорняков почву разрыхляют и вводят гер-

бициды. Для уничтожения вредителей и борьбы с болезнями

хлопчатника удаляют сорняки, опрыскивают посевы с самоле-

тов ядохимикатами, протравливают перед посевом семена. Как

видим, хлопчатник — весьма трудоемкая культура.

Строение хлопкового волокна, зависящее от его зрелости,

характеризуется следующими особенностями. Имеется первич-

ная стенка волокна толщиной около 1 мкм, которая расположе-

на снаружи и содержит около 50 % целлюлозы (рис. 3, а). На

18

наружной поверхности первичной стенки сосредоточены жиро-

восковые вещества, чем и объясняется плохая смачиваемость

хлопкового волокна водой и другими жидкостями. За первич-

ной следует основная многослойная вторичная стенка толщиной

около 6—8 мкм, состоящая из суточных отложений целлюлозы,

образуемых путем фотосинтеза из протоплазмы. Внутри волок-

на находится канал. Незрелое волокно заполнено протоплазмой,

а в зрелом находятся лишь ее остатки.

Исследования с помощью электронного микроскопа показа-

ли, что отдельные слои целлюлозы образованы из фибрилл,

представляющих собой сложный комплекс микрофибрилл, со-

стоящих из десятков и сотен больших цепных молекул целлю-

лозы. Отдельные молекулы в микрофибриллах и микрофибрил-

лы в фибриллах прилегают друг к другу неплотно и удержи-

ваются силами межмолекулярного взаимодействия, а также

благодаря тому, что длинные цепные молекулы входят своими

отдельными частями (звеньями) в разные микрофибриллы и

фибриллы. Следовательно, как и в отдельных суточных слоях,

так и между слоями имеются неплотности, поры, микрощели,

которые оказывают существенное влияние на поведение целлю-

лозных волокон, в частности хлопка, при различных химиче-

ских процессах обработки, например при крашении.

Микрофибриллы и фибриллы располагаются в отдельных

слоях целлюлозы спирально, под углом 20—40° к оси волокна,

поэтому волокна закручиваются спирально относительно своей

оси. При этом угол наклона от периферии к центру волокна

постепенно уменьшается. По мере созревания волокна остатки

протоплазмы в канале засыхают и волокно сплющивается.

При рассмотрении в световом микроскопе можно видеть, что

волокна имеют вид скрученных ленточек со стенками опре-

деленной толщины и каналом, ширина которых зависит от

зрелости.

Число извитков на 1 мм длины волокна средневолокнистого

хлопка составляет 8—9, а тонковолокнистого — 10—12.

Зрелость является специфическим свойством хлопкового во-

локна и учитывается при оценке его качества (определении

сорта волокна). По степени зрелости волокна делят на один-

надцать групп. Совершенно незрелые волокна с отношением

D/d= 1,05 оцениваются коэффициентом зрелости Z — 0

(рис. 3,6), а предельно зрелые, когдаD[d = 5, — коэффициентом

зрелости 5. На последних извитость уже исчезает. Волокна,

находящиеся между этими крайними группами, обозначаются

промежуточными коэффициентами зрелости. Разница в коэф-

фициенте зрелости двух соседних групп составляет 0,5.

Ввиду трудности измерения размеров наружного диаметра

D и канала d сплющенных волокон, зрелость определяют путем

сравнения рассматриваемых волокон с фотографиями волокон,

соответствующих разным коэффициентам зрелости, и другими

19

•Р^цж^лшми

II. j.I*milUWUPUPI**JWI

методами. Обычно определяют средний коэффициент зрелости

для 250 волокон, так как в массе содержатся волокна разной

зрелости.

Появление, рост в длину и созревание всех волокон на се-

мени происходит не одновременно, в связи с чем даже на од-

ном семени волокна неодинаковы как по длине, зрелости, так

и другим свойствам. Поэтому при испытаниях волокон обычно

определяют среднюю длину, средний коэффициент зрелости,

среднюю разрывную нагрузку и т. п.

СОЗРЕВАНИЕ И СБОР ХЛОПКА-СЫРЦА И КРАТКИЕ

СВЕДЕНИЯ О ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ

К моменту созревания большинства волокон стенки коробочек

рассыхаются, сами коробочки раскрываются. Поскольку цвете-

ние куста, формирование и созревание коробочек происходят

последовательно, начиная с нижних веток куста, сырец прихо-

дится собирать в несколько приемов.

Сбор сырца — трудоемкая операция, на долю которой при-

ходится около 60 % всех трудозатрат по возделыванию хлоп-

чатника. Применяют ручной, а в последнее время все больше

машинный сбор. Хлопкоуборочные комбайны имеют быстровра-

щающиеся шпиндели, представляющие собой металлические

стержни со специальной насечкой, на которые наматывается вы-

ступающий из раскрытых коробочек хлопок-сырец. Со шпинде-

лей он снимается быстровращающимися щеточными барабанами

и под действием тяги воздуха передается в бункер машины.

Перед машинным сбором поля очищают от сорняков и вызыва-

ют опадание 75—80 % листьев с кустов, опрыскивая их циан-

амидом кальция или другими ядохимикатами.

Машинный сбор осуществляют в три приема. Первый сбор —

из 50—60 % раскрывшихся коробочек, содержащих зрелый сы-

рец. Он дает хлопок-сырец I сорта и около 60'% всего уро-

жая. Второй сбор — из не полностью раскрывшихся коробо-

чек и коробочек, частично раскрывшихся под действием за-

морозков, и менее зрелого сырца II и III сортов в количестве

20—25 % всего урожая. Третий сбор — снятие с куста всех еле

раскрывшихся и совсем нераскрывшихся коробочек, содержа-

щих незрелый сырец IV сорта (до 10% урожая). Производи-

тельность машинного сбора в 50—70 раз больше ручного, но

волокно более засорено растительными примесями и требует

более интенсивной очистки.

Сорт хлопка-сырца оценивают сравнением его с эталонами.

Зрелый сырец белого цвета, упругий, плотный, а незрелый —

неупругий, неплотный на' ощупь и, как правило, имеет желтые

пятна. При возникновении споров между сдатчиком и приемщи-

ком сорт определяют по средней разрывной нагрузке волокна

испытанием его на разрывной машине. Кроме того, для сырца

20

каждого сорта установлены нормы по содержанию сора и

влажности.

Хлопок-сырец содержит 30—40 % волокна (со средней дли-

ной 20 мм и более), 3—5 % пуха (волокна со средней длиной

менее 20 мм) и 2—3 % подпушка (волокна со средней длиной

менее 5 мм). Масса очищенных семян составляет 55—65 %.

Первичная обработка хлопка-сырца включает предваритель-

ную очистку и отделение семян. Предварительную очистку от

тяжелых примесей (камней, засохших комков, почвы, кусков

металла и др.) осуществляют на машинах — камнеуловителях..

В них поступающий хлопок-сырец откидывается под действием

мощной струи воздуха к сетке, а тяжелые примеси под дейст-

вием собственной массы падают в специальный канал и выво-

дятся из машины. Сырец по пневмопроводу передается на чис-

тители с колковыми барабанами, окруженными колосниковыми

решетками (подобные применяются для очистки волокна), для

удаления мелких сорных примесей (частиц листьев, веток хлоп-

чатника, створок коробочек и др.).

Отделение волокон от семян осуществляется на машине, на-

зываемой волокноотделителем (или джином). Схема пильного

волокноотделителя, применяемого для обработки сырца средне-

волокнистого хлопка, приведена на рис. 4.

На горизонтальный вал 4 насажены дисковые пилы 5 с ост-

рыми зубьями, входящими в промежутки между колосниками 6.

Сырец по трубе 1 попадает в камеру 2. Зубья пил 5 вращаются

против часовой стрелки, захватывают волокна хлопка и отрыва-

ют их от семян, так как расстояние между колосниками а

(рис. 4, б) меньше размера семян. Волокна, вынесенные зубья-

ми пил, сдуваются с них сильной струей воздуха, нагнетаемого

по трубе 8 к щелевидному соплу 9, и под действием тяги воз-

духа по трубе 7 отводятся из машины. Выход волокна из сыр-

ца средневолокнистого хлопка составляет около 38 %, а тонко-

волокнистого — 35 %

•

Длительность пребывания семян в зоне

воздействия зубьев пил зави-

сит от расстояния между се-

менной гребенкой 3 и колосни-

ками 6. При малом расстоянии

семена задерживаются и зубья

пилы 5 снимают с их поверх-

ности кусочки кожицы семян

с волокнами. Возникает особо

вредный порок «кожица с во-

локном», приводящий к выра-

ботке впоследствии засоренной

пряжи и тканей из нее. Это

приводит к усилению режимов

подготовки тканей к отделке.

При правильной установке

Рис. 4. Схема основного узла пиль-

ного волокноотделителя:

а — принципиальная схема; б — взаимное

расположение пил и колосников

21