Петин А.Н., Васильев П.В. Геоинформатика в рациональном недропользовании

Подождите немного. Документ загружается.

183

рованы устойчивые и интенсивные патогенные аномалии Zn, Pb, Be (I

класс опасности), Сu, Mo, Cr, Sb, Ni (II класс опасности). Это эпицентр

техногенного загрязнения. Вторая, центральная, зона загрязнения с радиу-

сом в 1,5 км характеризуется Zn более 32, но менее 64 единиц. Здесь в

почве наиболее часто устанавливаются патогенные аномалии РЬ, Мо, Си,

Ni.

Весьма неблагоприятным по экологии оценивается состояние почв и

фунтов большей части (около 75%) городской территории Старого Оскола

(центр, правобережный и левобережный участки застройки). Здесь Zc дости-

гает 30. Среди элементов-токсикантов наиболее часто фиксируются Pb, Zn,

Bi, Cr, Mo, Cu. Ni. Проведенные Х.А. Джувеликяном дополнительные иссле-

дования показали, что в черноземных почвах вокруг Лебединского ГОКа и

карьера на удалении до 10 км количество подвижных форм тяжелых метал-

лов ТМ (Cr, Ni и Сu) местами превышает ПДК в 2 раза, a Cd, Pb и Zn остается

на уровне срона зональных почв. На гидроотвалах количество ТМ не превы-

шает ПДК.

Разработка железорудных месторождений, интенсивное промышленное

и гражданское строительство привели к выраженному изменению природно-

го ландшафта, создали сложную гидрологическую и гидрогеологическую об-

становку, что обусловило здесь напряженную медико-экологическую ситуа-

цию. Здесь высок уровень заболеваний, связанных со спецификой горнодо-

бывающего комплекса.

Оптимальное функционирование горнопромышленных регионов тре-

бует регионального управления комплексным освоением недр, охватываю-

щим наряду с горнотехнической также социально-экономическую, экологи-

ческую и производственную сферы. При этом в региональной самоорганиза-

ции, как необходимом этапе на пути долговременного и экологически сба-

лансированного недропользования, должно выделяться несколько первооче-

редных взаимосвязанных направлений.

Как на местном, так и областном уровнях необходимы: совершенство-

вание экологического управления; повышение научно-технического уровня

добычи и переработки полезных ископаемых; экологически ориентированное

развитие инфраструктуры области; развитие законодательной и нормативно-

правовой базы; совершенствование финансово-кредитной и налоговой поли-

тики; развитие информационно-аналитического обеспечения рационального

недропользования и создание интегрированных ГИС для поиска оптималь-

ных решений по управления социально-технологическими процессами в ре-

гионе.

Таким образом, степень изменения окружающей природной среды гор-

нодобывающего комплекса КМА достигло такой фазы, когда дальнейшее хо-

зяйственное освоение минерально-сырьевых ресурсов рассматриваемого ре-

гиона невозможно без учета всех экологических проблем и причин, их вызы-

вающих. Экологически безопасное развитие горнодобывающих районов

184

КМА должно быть направлено на достижение благоприятного для человека

состояния окружающей среды. Это невозможно сделать только «устранением

экологических угроз», т.е. закрыть, переместить, перепрофилировать многие

экологически небезопасные производства. Основой экологической безопас-

ности региона должна выступать такая траектория развития его экономики,

которая максимально соответствовала бы природно-хозяйственным и эколо-

гическим условиям. Данная концепция не может быть реализована без созда-

ния эффективного эколого-экономического механизма, отвечающего требо-

ваниям оптимального использования природных ресурсов, с одной стороны,

и природоохранным требованиям, направленным на снижение или стабили-

зацию экологических рисков, обусловленных вероятностью появления

сверхнормативных воздействий и нагрузок на природные системы – с дру-

гой.

Мониторинг геосистемы рационального недропользования

Для решения общей проблемы информационно-аналитического обес-

печения управления природопользованием необходим комплексный подход,

включающий не только финансовые и законодательные мероприятия, но и

создание в регионе постоянно действующего мониторинга состояния недр и

интеграцию данных в составе комплексной ГИС недропользования региона

КМА.

Важнейшим направлением рационального недропользования в железо-

рудной провинции КМА, обеспечения экологической безопасности в регионе

и принятия эффективных управленческих решений является создание системы

постоянно действующего комплексного геоэкологического мониторинга при-

родно-технических систем.

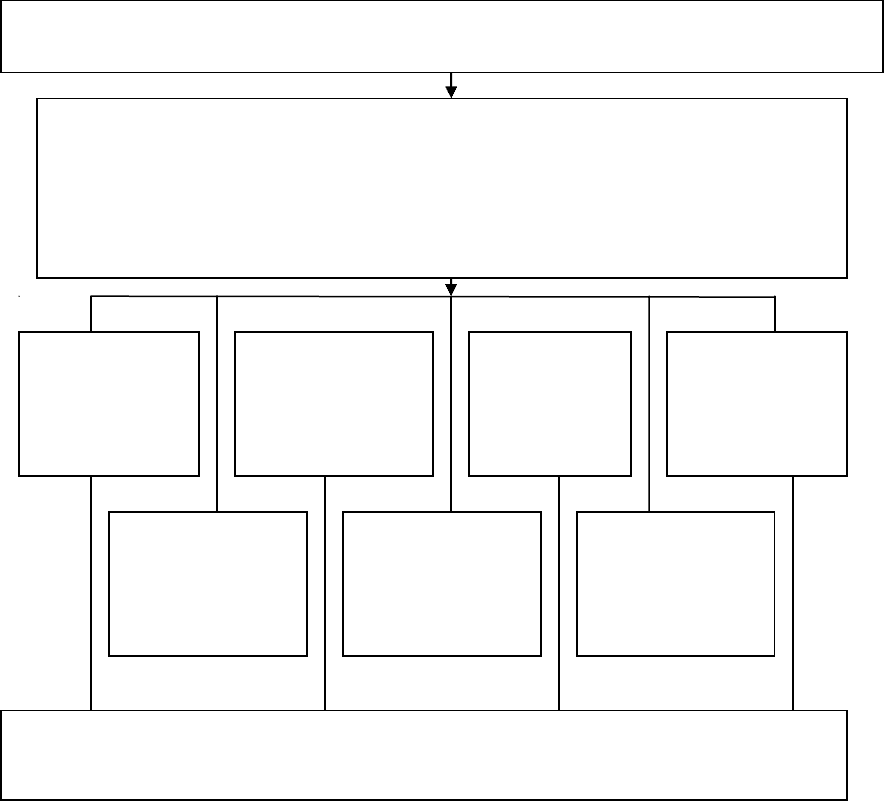

Основные направления по рационализации недропользования на примере

железорудной провинции КМА отраженны в предложенной ниже схеме (Рис.

5.4).

185

Рис. 5.4. Схема рационального недропользования в железорудной провинции КМА

Рациональное недропользование в железорудной

провинции КМА

Совершенствование

экологического управления

на предприятиях ГДК

Повышение научно-

технического уровня

добычи и переработки

полезных ископаемых

Экологически ориен-

тированное развитие

инфраструктуры

Развитие законодательной

и нормативно-правовой

базы

Повышение уровня организации охраны окружающей

среды и экологической культуры на предприятиях ГДК

(внедрение международных стандартов ИСО 14000 и

т.д.)

Создание постоянно действующей системы комплексно-

го геоэкологического мониторинга локального и регио-

нального уровня

Разработка экономических мер повышения экологиче-

ской ответственности предприятий ГДК

Внедрение в промышленную практику экологически

чистой технологии скважинной гидродобычи (СГД) бо-

гатых железных руд

Освоение новые технологий размещения техногенных

минеральных образований без увеличения земельных

площадей под их складирование

Освоение технологии промышленного получения не-

магнитного железа из хвостов обогащения

Создание системы кадастров природных ре-

сурсов и техногенно-минеральных образова-

ний на основе современных ГИС-технологий

Разработка экологически обоснованных инве-

стиционных проектов

Внедрение системы экологического страхова-

ния

Принятие на региональном уровне законода-

тельных актов экологической направленности

(экологической безопасности, об экологиче-

ской ответственности ГДК, экологическом

страховании и др.)

Создание на территории КМА регионального

экологически ориентированного комплексного

научно-технического центра

36

186

Комплексный геоэкологический мониторинг рассматривается как ин-

струмент реализации механизмов обеспечения геоэкологической безопасно-

сти освоения железорудных месторождений КМА.

Мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых

(ММТПИ) является подсистемой Государственный мониторинга состояния

недр или геологической среды (ГМСН). Система ГМСН служит для инфор-

мационного обеспечения управления государственным фондом недр.

Функционально она представляет собой систему регулярных наблюдений,

сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния

геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных

природных факторов, недропользования и антропогенной деятельности

горнопромышленных районов. В свою очередь, ГМСН является подсисте-

мой Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГ-

СЭМ). Государственный мониторинг состояния недр осуществляется на фе-

деральном, региональном, территориальном и локальном (объектном) уров-

нях.

Комплексный геоэкологический мониторинг природно-технических

систем горнодобывающего комплекса КМА базируется на детальном анали-

зе критериев техногенеза и современных информационных технологий

[41][42], позволяющих в условиях возрастающих темпов освоения железо-

рудных месторождений рассматриваемого региона минимизировать нега-

тивные последствия воздействия на окружающую природную среду.

Региональную систему геоэкологического мониторинга можно ук-

рупненно представить в виде совокупности отдельных взаимосвязанных

подсистем, отображенных на Рис. 5.5.

187

Рис. 5.5 Структурная схема комплексного геоэкологического мониторинга

природно-технических систем горнопромышленных районов КМА

Ядром системы геоэкологического мониторинга, обеспечивающим

согласованное функционирование указанных в схеме подсистем, является

автоматизированная информационная система и база данных, получаемая с

наблюдательной сети локального и регионального уровней.

При создании системы геоэкологического мониторинга горнопро-

мышленного региона помимо сети наземных, подземных, аэрологических

измерений чрезвычайно эффективным является применение средств и мето-

дов аэрокосмического зондирования поверхности Земли для целей совре-

менного и ретроспективного анализа состояния компонентов и геосистем

окружающей природной среды.

Среди многообразия ГИС перечисленным выше требованиям, чрез-

вычайно важным для обработки космической информации отвечает система

обработки изображений ERDFS (ERDAS Ine), которая наряду с системами

векторного формата (например, ARC/INFO фирмы ESRI) может составить

Основные подсистемы мониторинга:

- система измерения экологических, метеорологических и иных показате-

лей;

- информационная система и базы данных;

- система моделирования и прогноза;

- система поддержки принятия решений

Мониторинг

геологической

среды, рельефа

и горного мас-

сива

Мониторинг воз-

душного бассей-

на

Мониторинг

поверхностных

и подземных

вод

Мониторинг

почв и расти-

тельности

Мониторинг

ландшафтов и

особо охраняе-

мых природных

территорий

Мониторинг

природно-

ресурсного

потенциала

Мониторинг тех-

ногенных систем

и объектов (отва-

лов, хвостохра-

нилищ и др.)

Комплексная оценка состояния окружающей среды горнопромышленных

районов исследуемой территории

Комплексный геоэкологический мониторинг природно-технических систем

горнопромышленных районов КМА

188

ГИС – основу систем геоэкологического мониторинга горнопромышленного

региона.

В рамках повышения научно-технического уровня добычи и перера-

ботки полезных ископаемых, помимо традиционных мер по снижению тех-

ногенной нагрузки горного производства на природную среду необходимо

шире использовать разработанные с участием автора диссертации техноло-

гии площадного пылеподавления, защиты подземных вод от загрязнения,

новые технологии по скважинной гидродобыче богатых железных руд и

другие технологии, подтверженные патентами, а также внедрить мероприя-

тия по оптимизации структуры землепользования в пределах горного отвода

и на прилегающих к нему территорий с целью рационального размещения

вскрышных пород и отходов обогащения руд без экстенсивного расширения

земель.

5.7. Требования рационального недропользования

Соблюдение правил охраны недр

При компьютерном проектировании и информационной поддержке

эксплуатации объектов недропользования должны безусловно соблюдать-

ся действующие правила по охране недр. Основные положения, которым

следует руководствоваться при создании ГИС недропользования (НГИС):

1. Обеспечить эффективное использование всех запасов при их вы-

емке без потерь за счет разубоживания руды вмещающими породами;

2. Одновременно с эксплуатацией месторождения геологической

службой предприятия должно производиться геологическое изучение недр

с целью получения достоверной оценки промышленных запасов и дораз-

ведки месторождения, включающее:

опережающую разведку недоразведанных блоков для уточнения

границ и строения месторождения;

сопровождающую эксплуатационную разведку, объектами кото-

рой являются блоки, находящиеся в отработке. Должно предусматриваться

систематическое эксплуатационное опробование, сопровождающее

вскрышу и добычу минерального сырья до полной отработки блока.

3. Погашение запасов оформляется актом погашения выемочной

единицы (добычного блока, геологического блока) за подписью геолога,

маркшейдера и начальника участка. Акт утверждается главным геологом.

4. Исключается выборочная отработка более богатых участков ме-

сторождения. Ведется сплошная выемка запасов по всей ширине россыпи

последовательными добычными блоками.

5. Должно предусматриваться использование попутно добываемых

галечно-щебенистых и скальных пород в качестве строительных материа-

лов для сооружения объектов ГТС, дорог и др.

6. Ежегодное проведение рекультивации земель, относимых на те-

кущем этапе эксплуатации к отработанным.

189

Учет влияния добычи минерального сырья на экологию

Интегрированные ГИС для недропользования должны иметь встро-

енные средства прогнозирования возможных воздействий горнодобываю-

щих технологий на окружающую среду в долгосрочной экологической

перспективе. В связи с этим рядом компаний по созданию НГИС предла-

гаются дополнительные программные модули по ведению баз данных и

анализу состояния горного отвода на основе принятых нормативных доку-

ментов и действующих СНИПов.

При освоении новых месторождений на этапе проектирования гор-

ных работ по добыче и переработке руд разделы «Охрана окружающей

среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду» выполняются во

всех случаях в контролирующих органах (прохождение государственной

экспертизы). Составная часть указанных разделов – «Проект нормативов

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу»

(проект ПДВ) оформляется отдельным томом.

До начала разработки разделов ООС и ОВОС при освоении новых

территорий в обязательном порядке проводятся инженерно-экологические

изыскания согласно СП 11-102-97. Параллельно предписывается прово-

дить историко-архитектурные, санитарно-эпидемиологические и социаль-

но-экономические изыскания.

Разделы ООС и ОВОС должны быть выполнены согласно СНиП

11-01-95 и «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и

иной деятельности», утвержденной приказом Минприроды России от

29 декабря 1995 г. №539, СП 11-101-95, а также согласно «Положению об

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-

ружающую среду в РФ», утвержденному приказом №372 ГК РФ по охране

окружающей среды от 16 мая 2000 г., зарегистрированному МЮ РФ

04.07.2000 регистр. № 2302.

В указанных разделах должны в обязательном порядке рассматри-

ваться воздействие на период строительства и эксплуатации проектируе-

мого объекта. В них также отражаются выбросы, отходы, сбросы, дается

характеристика современного состояния окружающей среды (ОС), делает-

ся прогноз воздействия на ОС по всем составляющим: недра, подземные

воды, атмосфера, криолитосфера, ландшафты, поверхностные водоемы и

гидробионты, почвы, растительность, наземный животный мир и т.д.

Структура разделов (ООС и ОВОС) и глубина рассмотрения воздей-

ствий на конкретные составляющие экосистемы может существенно изме-

няться в зависимости от специфики конкретного проекта и от специфики

района реализации проекта: земли гослесфонда, поселений, промышленно-

сти, степени техногенной трансформации территории, наличия или отсут-

ствия водоемов и т.д.

Комплекс работ по охране окружающей среды в период разработки

месторождения и после ее завершения включает:

рекультивацию земель, занятых горнодобывающим предприятием;

190

предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, служа-

щих и могущих служить для различных нужд народного хозяйства;

предотвращение загрязнения и нарушения режима поверхностных

водотоков и бассейнов, заболачивания территории;

предотвращение оседания земной поверхности и деформации по-

верхностных сооружений на прилегающих территориях;

мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией почвы, отва-

лов вскрышных пород, шлаков, отходов обогащения (хвостов), отвалов

бедных и забалансовых руд;

мероприятия по защите от загрязнения почв в районе расположе-

ния горнодобывающего предприятия;

мероприятия по защите атмосферы от загрязнения пылью и газа-

ми;

мероприятия по сокращению количества складируемых отходов

горного производства путем их частичной переработки и использования

для нужд народного хозяйства;

сокращение времени экспозиции геохимически активной (т.е. со-

держащей токсичные элементы, переходящие в водорастворимое состоя-

ние), минеральной массы в зоне аэрации.

Планирование мероприятий по охране окружающей среды должно

осуществляться на основе:

топографического плана местности с указанием границ охраняе-

мых территорий, ценности земель, границ и размеров водоемов с указани-

ем их хозяйственного использования;

сведений об агрохимических свойствах вмещающих и вскрышных

пород, их пригодности к рекультивации;

сведений о геохимических свойствах руд и вмещающих пород,

возможности геохимического загрязнения почв и водных источников в

районе расположения горнорудного предприятия;

сведений о составе дренажных вод, поступающих из горных выра-

боток и отвалов;

сведений о размерах депрессионной воронки, образующейся в ре-

зультате осушения месторождения;

ландшафтно-геохимической схемы района месторождения мас-

штаба 1:10000 с указанием вероятных направлений потоков геохимическо-

го рассеивания (гравитационных, золовых и водных);

данных о загрязнении атмосферы (фоновые концентрации).

Выбор места расположения объектов поверхностного комплекса,

трасс коммуникаций в разделе «Генплан» необходимо производить с уче-

том ценности земель и ущерба от их нарушения:

Предусматривать в проекте поэтапный отвод территорий в зе-

мельный и горный отвод при строительстве объекта по очередям.

191

При выборе места расположения отвалов вмещающих пород, заба-

лансовых и бедных руд учитывать размеры зон их геохимического влияния

и его интенсивность.

Недопустимо использование в качестве балласта при строительст-

ве дорог поверхностного комплекса, оснований под здания и сооружения

скальных вскрышных пород, содержащих тяжелые металлы и соединения

серы в количествах, превышающих установленные для дорожно-

строительных материалов.

Мероприятия по предупреждению рудничных эндогенных пожа-

ров следует разрабатывать с учетом степени склонности к самовозгоранию

руды и вмещающих пород.

В частности, при создании геолого-географических информацион-

ных систем на горнодобывающих предприятиях специалистами проводит-

ся дополнительная адаптация стандартных геоинформационных систем

для решения специальных геологических, горных и гидротехнических за-

дач, в частности:

в области биологической очистки сточных вод с выдачей исход-

ных данных на проектирование биологических очистных сооружений про-

мышленных, хозяйственных и ливневых сточных вод;

в области технологий локальной биологической очистки малых

объемов промышленных сточных вод с использованием микрофлоры ак-

тивных илов и специфических штаммов-деструкторов;

в области очистки промышленных стоков от ионов металлов,

взвешенных веществ, органических соединений методами сепарации,

электрохимической деструкции и озонирования;

в области обезвреживания газовых выбросов, содержащих хлор,

хлористый водород, сернистый ангидрид, хлористый тионил, оксиды азо-

та, четыреххлористый углерод, метиленхлорид сорбционными и каталити-

ческими методами, а также с помощью центробежных барботажных аппа-

ратов;

в области взрыво-пожаробезопасности технологических процес-

сов с разработкой рекомендаций по снижению уровня опасности произ-

водства;

при разработке экологических паспортов, проектов ПДС и ПДВ и

специального водопользования с выполнением инструментальных замеров

и необходимых химических анализов;

при инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны,

мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

при выполнении взрывных работ по рыхлению мерзлых грунтов,

на болотах, по разрушению льда, при подводных взрывных работах и

уничтожении взрывоопасных устройств на земной поверхности.

192

Рекультивация нарушенных земель

При создании масштабируемых ГИС в области недропользования

для крупных добывающих предприятий необходимо предусмотреть воз-

можность оценки результатов проведения мероприятий по восстановле-

нию земель и прогноза последствий рекультивации на весь срок отра-

ботки запасов и после ликвидации рудника. Необходимо учитывать сле-

дующее.

1. Рекультивацию нарушенных земель необходимо выполнять в

обязательном порядке, если есть необходимость в оформлении земель-

ного отвода для реализации проекта и при сдаче земель постоянному

пользователю.

2. Восстановление (рекультивацию) земель, утративших в связи с их

нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющихся ис-

точником отрицательного воздействия на окружающую среду, при разра-

ботке месторождений цветных металлов должно осуществляться в соот-

ветствии с «Основными положениями по восстановлению земель, нару-

шенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведе-

нии геологоразведочных, строительных и других работ», «Основами зе-

мельного законодательства РФ», ГОСТами, «Рекомендациями по снятию

плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и дру-

гих работ» и иными нормативными документами.

3. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий гор-

нопромышленной деятельности, а также прилегающие земельные участки,

полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрица-

тельного воздействия нарушенных земель.

Рекультивация земель является частью горных или земляных техно-

логических процессов при строительстве промышленных предприятий,

разработке месторождений и переработке полезных ископаемых.

1. Приведение нарушенных земель при разработке месторождений

полезных ископаемых в состояние, пригодное для использования их по на-

значению, производится по проекту рекультивации земель, разработанно-

му в соответствии с требованиями ГОСТа 17.5.3.04–83. Этот проект входит

в проект отработки месторождения и утверждается в установленном по-

рядке. Проект рекультивации земель составляется в увязке с проектом гор-

ных работ. Затраты на производство работ по восстановлению нарушен-

ных земель, предусмотренные проектом, относятся на себестоимость про-

дукции предприятия (рудника, карьера и т.п.).

2. Выбор направлений рекультивации определяется в соответствии с

требованиями ГОСТа 17.5.1.02–78, а требования к рекультивации земель

по направлениям их использования должны отвечать ГОСТу 17.5.3.04–83.

3. Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два

последовательных этапа: технический и биологический, в соответствии с

требованиями ГОСТа 17.5.1.01–78.

4. Технический этап рекультивации земель, включающий их подго-

товку для последующего целевого использования в народном хозяйстве,

является составной частью проекта на разработку карьера. Основные рабо-