Ответы по нейрофармакологии

Подождите немного. Документ загружается.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по НЕЙРОФАРМАКОЛОГИИ.

1. Понятие о фармакологии и ее разделах: фармакогнозия, фармакокинетика, фармакодинамика, токсикология......................................................................2

2. Понятие о фармации и ее разделах......................................................................................................................................................................................................2

3-4. Понятие о фармакопее. История отечественной фармакопеи. Основные$ необходимые сведения о лекарственных веществах в фармакологических

справочниках................................................................................................................................................................................................................................................2

5.$ Общая классификация лекарственных веществ (14 разделов). Значение этих веществ для нейрофармакологии....................................................................3

6. Классификация лекарственных веществ, действующих на нервную систему (3 группы). Значение этих веществ для нейрофармакологии.........................3

7. Классификация лекарственных веществ, действующих на центральную нервную систему (7 групп). Значение этих веществ для нейрофармакологии....3

8. Классификация лекарственных веществ, действующих на периферическую нервную систему (5 групп). Значение этих веществ для нейрофармакологии.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................4

9. Нейромедиаторные системы мозга. Возбуждающие и тормозные нейромедиаторные системы мозга...................................................................................4

10. Психоактивные вещества, их классификация и заболевания вызываемые ими.............................................................................................................................4

11. Психолептики, их классификация. Основные показания к их использованию................................................................................................................................5

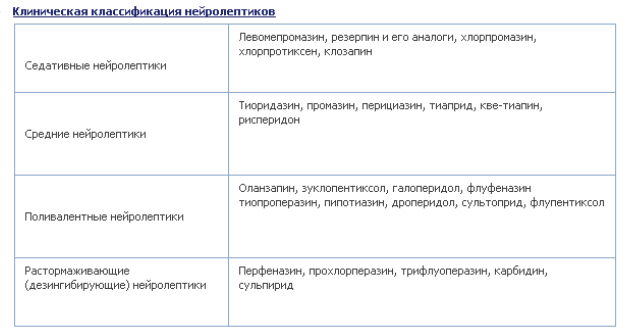

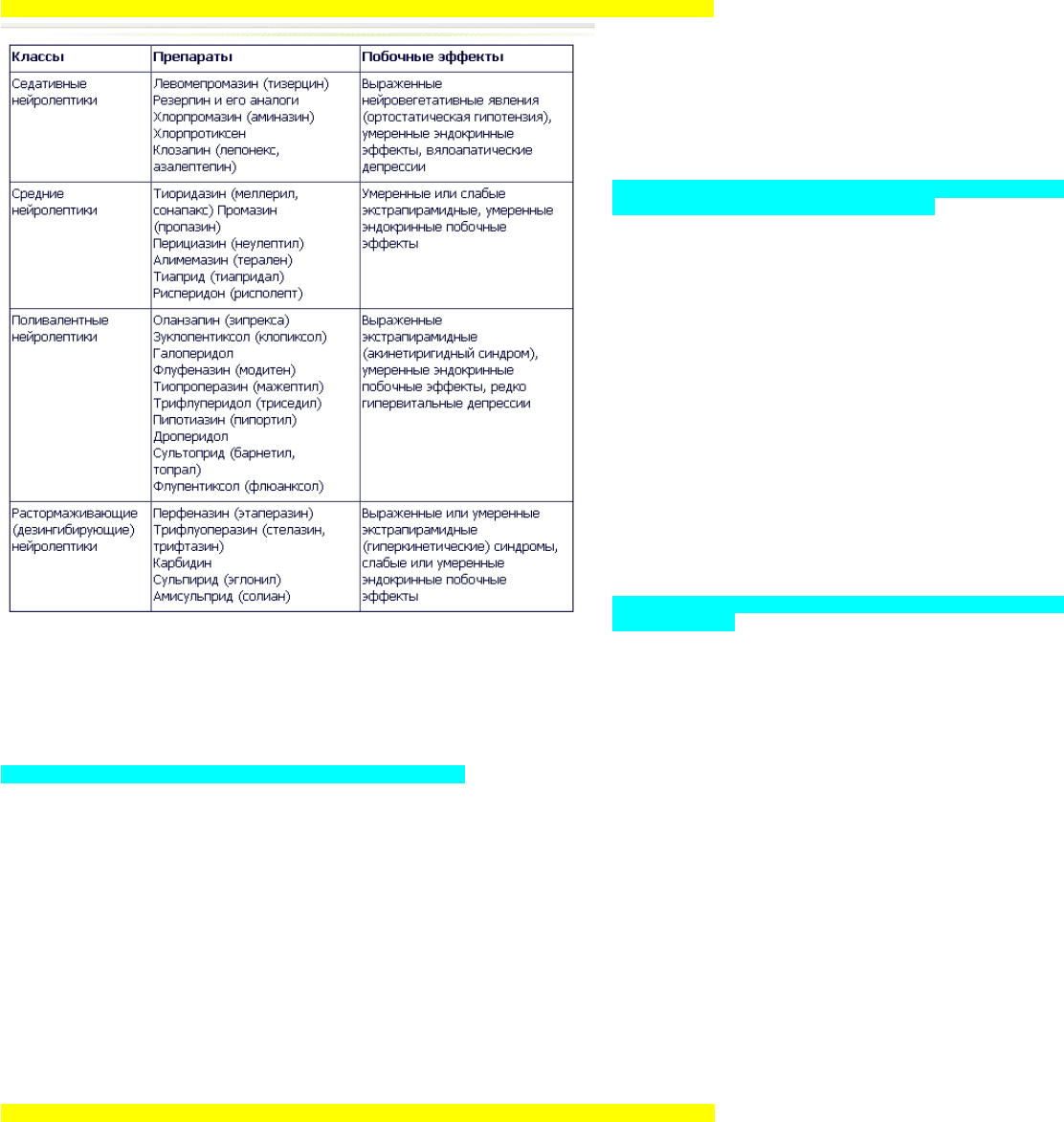

12. Нейролептики, их классификация. Основные показания к их использованию. 13. Основные механизмы действия нейролептиков. 14. Спектр

клинической активности нейролептиков.................................................................................................................................................................................................5

15. Седативные нейролептики, их классификация. Основные показания к их использованию..........................................................................................................7

16. Элективные нейролептики, их классификация. Основные показания к их использованию...........................................................................................................7

17. Стимулирующие нейролептики, их классификация. Основные показания к их использованию...................................................................................................7

18. Атипичные нейролептики, их классификация. Основные показания к их использованию............................................................................................................7

19. Корректоры поведения. Показания к их использованию..................................................................................................................................................................7

20. Нейролептики пролонги. Показания к их использованию.................................................................................................................................................................7

21. Осложнения при применении седативных нейролептиков..............................................................................................................................................................7

22. Осложнения при применении элективных нейролептиков...............................................................................................................................................................7

23. Синдром паркинсонизма. Патогенеза болезни Паркинсона. Лекарственный паркинсонизм.......................................................................................................7

24. Понятие о терапевтической резистентности к действию нейролептикоы и методы ее преодоления...................................................................................9

25. Психоаналептики, их классификация. Основные показания к их использованию..........................................................................................................................9

26. Тимоаналептики (антидепрессанты), их классификация. Основные показания к их использованию. 27. Основные механизмы действия

антидепрессантов.28. Спектр клинической активности антидепрессантов ...................................................................................................................................9

29. Седативные и сбалансированные тимоаналептики (антидепрессанты), их классификация. Основные показания к их использованию............................10

30. Стимулирующие тимоаналептики (антидепрессанты), их классификация. Основные показания к их использованию........................................................10

31. Осложнения при применении тимоаналептиков............................................................................................................................................................................11

32. Тимоизолептики, их классификация. Основные показания к их использованию..........................................................................................................................11

33. Транквилизаторы, их классификация. Основные показания к их использованию. 34. Основные механизмы действия транквилизаторов.35. Спектр

клинической активности транквилизатов............................................................................................................................................................................................11

36. Психостимуляторы, их классификация. Основные показания к их использованию....................................................................................................................13

37. Ноотропы, их классификация. Основные показания к их использованию....................................................................................................................................13

38. Спектр клинической активности ноотропов..................................................................................................................................................................................14

39. Гипнотики, их классификация. Основные показания к их использованию.40. Недостатки современных снотворных средств. Отравления. Снотворные

средства, как психоактивные вещества, ведущие к развитию наркоманий и токсикоманий........................................................................................................14

41. Этиловый спирт. Отравления. Привыкание и зависимость. Медицинское применение............................................................................................................15

42. Основные виды непсихотических расстройств, являющихся мишенями действия психотропных препаратов.....................................................................16

43. Принципы психофармакологического лечения шизофрении...........................................................................................................................................................16

44.$ Принципы психофармакологического лечения аффективных расстройств..............................................................................................................................17

45.$ Принципы психофармакологического лечения психосоматических расстройств.....................................................................................................................17

46. Принципы психофармакологического лечения неврозов.................................................................................................................................................................17

47. Принципы психофармакологического лечения органических расстройств..................................................................................................................................17

48. Принципы психофармакологического лечения лиц детского возраста........................................................................................................................................17

49.$ Принципы психофармакологического лечения лиц пожилого возраста......................................................................................................................................17

50. Принципы психофармакологического лечения алкоголизма и наркоманий...................................................................................................................................17

51. Принципы психофармакологического лечения психопатий............................................................................................................................................................18

52. История открытия психофармакологических препаратов и развитие психофармакотерпии в настоящее время..............................................................19

53.$ Методы лечения психических расстройств до открытия психотропных препаратов.$ Шоковые методы терапии.........................................................20

54. Правовые вопросы применения психотропных и психоактивных веществ..................................................................................................................................20

1

1. Понятие о фармакологии и ее разделах: фармакогнозия, фармакокинетика, фармакодинамика, токсикология.

Фармакология – наука о взаимодействии лекарственных веществ и организма. Ранее включала все сведения о лекарственных веществах и их источниках,

составе, способе приготовления, употребления и до середины Х1Х века называлась Materia Medica.

Затем она разделилась на фармацевтические науки, к которым относятся: фармакогнозия, фармакохимия, фармакологическая технология, фармакология,

токсикология.

Биологическая фармакология – это наука о действии химических веществ на живой организм. Она делится на медицинскую, ветеринарную, токсикологию.

Биохимическая фармакология изучает биохимические процессы.

Фармакогнозия - наука о лекарственном сырье растительного или животного происхождения (неминерального)

Фармация (от фармакейя – применение лекарств) представляет собой комплекс наук и практических знаний, включающих вопросы изыскания, добывания,

исследовании, хранения, изготовления9 и отпуска лекарств и лекарственно-профилактических средств. Включает в свой состав такие дисциплины, как:

Фармакологическая химия

Фармакогнозия

Технология фармацевтических препаратов и лекарственных форм

Судебная химия

Организация фармацевтического дела

Фармация базируется на законах физики и химии и тесно соприкасается с фармакологией.

Фармакопея – сборник стандартов и положений, нормирующих качество лекарственных средств.

В России Фармакопея выпускалась в следующие годы: 1866, 1871, 1880, 1891, 1902, 1910, 1925 (7-я), 1946, 1961 (9-я),9

Фармакокинетика - (pharmacokinetics) - раздел фармакологии, изучающий усвоение, распределение и метаболизм лекарственных веществ в организме, а также

их выведение из организма.;

Фармакодинамика (Pharmacodynamics) - это:

изучение механизмов действия лекарственных препаратов на клетки организма. Фармакодинамика включает в себя изучение таких факторов, как связывание

лекарственных веществ с клетками, их усвоение в организме и их внутриклеточный метаболизм.

"Токсикология - наука, изучающая закономерности развития и течения патологического процесса (отравления), вызванного воздействием на организм человека

или животного ядовитых веществ" (Голиков С. Н., 1972 г.).

Предмет науки токсикологии, призванной развивать и углублять представления человечества о явлениях, возникающих при взаимодействии химических

веществ и живых организмов, можно определить как учение о токсичности и токсическом процессе.

2. Понятие о фармации и ее разделах.

Фармаци́я (греч. φάρμακον — лекарство и применение лекарств) — комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания, безопасности,

исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных средств, а также поиска природных источников лекарственных субстанций.

В комплексе с фармакологией составляет науку о лекарствах.

Фармация включает такие разделы, как

фармацевтическая химия,

технология фармацевтических препаратов и лекарственных форм,

судебная химия,

фармакогнозия,

организация и экономика фармации и др.

Специалисты в области фармации называются фармацевтами (среднее специальное образование) и провизорами (высшее образование).

К фармацевтическим учреждениям относятся:

научно-исследовательские институты

лаборатории и предприятия, изготовляющие лекарственные средства (фармацевтические заводы )

учреждения, ведающие сбором и обработкой лекарственных растений (заготовительные подразделения и фармфабрики)

аптеки и склады

контрольно-аналитические лаборатории

Фармацевтическая химия (от греч. pharmakon — лекарство), или химия лекарственных средств, — это наука о химических свойствах и превращениях

лекарственных веществ, методах их разработки и получения, качественного и количественного анализа.Фармацевтическая химия изучает химические процессы

при создании лекарственных средств, определении их подлинности, определении действующего вещества и примесей, а также химические превращения при их

хранении.

Фармацевтическая химия является важным разделом химической науки и тесно связана с её отдельными дисциплинами: неорганической химией, органической

химией, физической и коллоидной химией, аналитической химией и биохимией.

Судебная химия представляет собою часть прикладной (преимущественно аналитической) химии и в широком смысле слова является почти необъятной по

изобилию и разнообразию разрешаемых ею задач, ибо всякое химическое исследование, в сущности, может быть предметом судебно-химической экспертизы.

Исследования воздуха, воды, почвы, пищевых и вкусовых припасов, предметов потребления, человеческих секретов и экскретов, подозрительных кровяных и

семенных пятен, различных технических препаратов, писанных и напечатанных документов, сырых и обработанных лекарственных веществ и т. д. - все это

может быть предметом судебно-химического исследования. Но и при более узком толковании, когда под судебной химией подразумевают ту часть

аналитической химии, которая специально занимается открытием "ядов" при умышленных и неумышленных отравлениях, область судебной химии является еще

достаточно обширной, так как само понятие "яд" представляется чрезвычайно растяжимым.

3-4. Понятие о фармакопее. История отечественной фармакопеи. Основные необходимые сведения о лекарственных веществах в

фармакологических справочниках.

Фармакопея – сборник стандартов и положений, нормирующих качество лекарственных средств.

В России Фармакопея выпускалась в следующие годы: 1866, 1871, 1880, 1891, 1902, 1910, 1925 (7-я), 1946, 1961 (9-я),9Фармакопея — сборник официальных

документов (стандартов и положений), обеспечивающих надлежащее качество лекарственых средств (с греческого pharmakon — лекарство, яд и poié — делаю,

изготовляю).

Документ, официальная книга, заключающий указания для изготовления и отпуска лекарств. В Фармакопее указывают способы приготовления, проверки

качества лекарственных препаратов и форм (анализ), высшие дозы, требования к лекарственному сырью и полупродуктам. Требования Фармакопеи обязательны

для всех предприятий и учреждений, изготовляющих, хранящих, применяющих и лекарственные средства

контролирующих лекарственные средства.

История

Первая книга, близкая к фармакопее, которая появилась под государственным надзором, была издана в Нюрнберге в 1542;

Многие страны имеют собственные фармакопеи. Всемирная организация здравоохранения издаёт Международную Фармакопею, не имеющую, однако,

законодательного характера.

В настоящее время Европейская фармакопея уже действует в большинстве стран Европы.

Состав документов в Фармакопее

описания методов химических, физико-химических и биологических анализов лекарственных средств

сведения о необходимых для этого реактивах и индикаторах

описания статей на отдельные лекарственные субстанции

списки ядовитых (список А) и сильнодействующих (список Б) лекарств

таблицы высших разовых и суточных доз для взрослых и детей

2

Первая Фармакопея была издана в 1498 во Флоренции, под названием «Ricettario Fiorentino».

В России первая Фармакопея — «Pharmacopoea Rossica» — вышла в 1778. В 1968 в СССР выпущено 10-е издание, а 11-я, ныне действующая в России

фармакопея не была завершена вследствие распада СССР. Составление, дополнение и переиздание Фармакопеи осуществляется фармакопейным комитетом.

5. Общая классификация лекарственных веществ (14 разделов). Значение этих веществ для нейрофармакологии.

99999999999 Средства, действующие преимущественно на центральную

нервную систему

1. Средства для наркоза.

Средства для ингаляционного наркоза

Средства для неингаляционного наркоза

2. Снотворные

3. Противосудорожные

4. Психотропные

Нейролептики

Транквилизаторы

Антидепрессанты

Нормотимики

Психостимуляторы

5. Средства для лечения паркинсонизма

6.Анальгезирующие

Наркотические

Антагонисты опиатов

Ненаркотические анальгетики

Антипиретики

Противовоспалительные

99999999999 Действующие преимущественно на периферические

нейромедиаторные процессы

1. Действующие на холинергические процессы

Ацетилхолин и холиномиметики

Ингибиторы холинэстеразы

Реактиваторы холинэстеразы

Блокирующие периферические холинореактивные системы (атропин,

спазмолитин)

Ганглиоблокаторы

Курареподобные

2. Действующие на периферические адренергические процессы

Адреналин и адреномиметики

Антиадренергические

3. Дофамин и дофаминергические

4. Гистамин и анитистаминные

5. Серотонин и антисеротониноывые

9999999 Действующие9 преимущественно в области чувствительных нервных

окончаний

1. Понижающие чувствительность окончаний

Местноанестезирующие (кокаин)

Вяжущие

2. Стимулирующие рецепторы слизистых и кожи

3. Слабительные

4. Отхаркивающие

999999999999999999999999999 Действующие на сердечно-сосудистую систему

1. Кардиотонические

Сердечные гликозиды

Негликозидные

2. Антиаритмические

3. Улучшающие кровоснабжение органов и тканей

Улучшающие кровоснабжение и метаболизм миокарда

Разные коронарорасширяющие

Улучшающие мозговое кровоснабжение

Периферические вазодилятаторы

Спазмолитические, расслабляющие гладкие мышцы сосудов, бронхов и

внутренних органов

4. Антагонисты ионов калия

5. Гипотензивные

6. Повышающие АД

7. Ангиопротекторы

99999999999999999999999999999999999 Усиливающие выделительную функцию почек

1. Диуретики

2. Средства, тормозящие образование мочевых камней и облегчающие их

выведение

9999999999999999999999999999999999999999999999999 Гепатотропные средства

1. Желчегонные

2. Гепатопртекторы

3. Холелитические

99999999999999999999999999999999999 Средства, влияющие на мускулатуру матки

1. Стимулирующие мускулатуру

2. Расслабляющие мускулатуру

9999999999999999999999999999999 Средства, регулирующие метаболические процессы

1. Гормоны

Гормоны гипофиза

Гормоны щитовидной железы

Инсулины

Гормоны коры надпочечников

Женские половые гормоны

Мужские половые гормоны

2. Простагландины

3. Витамины

4. Ферментные препараты и ингибиторы ферментов

5. Средства, влияющие на свертываемость крови

6. Антиатеросклеротические

7. Аминокислоты

8. Препараты для парентерального питания

9. Плазмозамещающие и дезинтоксикационные

10. Замещающие синовиальную и слезную жидкости

11. Препараты для коррекции ионного и кислотно-щелочного равновесия

12. Разные препараты, стимулирующие метаболические процессы

999999999999999999999999999 Иммуномодуляторы и иммунокорректоры

9999999999999999999999999999999 Антигипоксанты и антиоксиданты

99999999999999999999999999999999999999999999999999 Разные

1. Сахара

2. Антидоты и сорбенты

3. Препараты для лечения лучевой болезниФотосенсибилизирубщие и

фотозащитные

4. Препараты для лечения аокоголизма

5. Анорексигенные

999999999999999999999999999 9999999999999999999999Противомикробные

1. Химиотерапевтические

Антибиотики

Сульфаниламиды

. . . . . . . . . . . . . . . .

Противотуберкулезные

Противолепрозные

Противовирусные

Противопротозойные

Противосифилитические

Противогрибковые

Противоглистные

2. Антисептические

99999999999999999999999999999 Препараты для лечения онкологических заболеваний

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Рентгеноконтрастные

6. Классификация лекарственных веществ, действующих на нервную систему (3 группы). Значение этих веществ для

нейрофармакологии.

7. Классификация лекарственных веществ, действующих на центральную нервную систему (7 групп). Значение этих веществ для

нейрофармакологии.

1. Снотворные препараты: барбамил, барбитал, барбитал-натрий, фенобарбитал, этаминал-натрий, циклобарбитал, гексабарбитал

2. Анальгезирующие вещества: опий, омнопон, морфина гидрохлорид, кодеин, кодеина фосфат, гидрокодона фосфат, промедол, фенадол, текодин

3. Жаропонижающие вещества: натрия салицилат, кислота ацетилсалициловая (аспирин), салициламид, метилсалицилат (в плодах перца), кислота

салициловая, фенилсалицилат, антипирин, амидопирин, анальгин, бутадион, антифибрин, фенацетин, парацетамол.Бутадион (бутазолидин)

применяют при лечении ревматических заболеваний, узловой эритeмы, поверхностного тромбофлебита, травм опорно-двигательного аппарата

4. Седативные (успокаивающие) средства устраняют повышенную возбудимость, раздражительность. Основной механизм действия этих препаратов

заключается в усилении процессов торможения в коре больших полушарий мозга. Они применяются для лечения легкой степени неврозов,

неврастений, начальной стадии гипертонической болезни, неврозов сердечно-сосудистой систeмы, спазмов желудочно-кишечного тракта и дpyгих

состояний.

3

Седативные препараты: натрия бромид, калия бромид, бромкамфора, корневище с корнями валерианы, настойка валерианы, валокормид, настойка

пустырника.

Валерианы корневище с корнями применяются для лечения легкой степени неврозов, неврастений, начальной стадии гипертонической болезни, неврозов

сердечно-сосудистой систeмы, спазмов желудочно-кишечного тракта и дpyгих состояний

5. Нейроплегические средства: аминазин, пропазин, этаперазин, трифтазин, ромпун

Нейролептик с выраженным седативным действием Аминазин (хлорпромазина гидрохлорид) оказывает противорвотное, гипотензивное, антигистаминное

действие, усиливает действие снотворных, обезболивающих средств

6. Транквилизаторы

Лечение депрессий, неврозов, истерии: мепротан, амизил.

Ксанакс назначают для лечения и профилактики психических расстройств, а тaкжe соматических заболеваний

7. Возбуждающие центральную нервную систему (ЦНС): кофеин, кофеин-бензоат натрия, теобромин, темисал, теофилин, эуфиллин, стрихнина нитрат,

экстракт чилибухи сухой, настойка чилибухи, секуринина нитрат, эхинопсина нитрат, камфора, коразол, кордиамин, корневище с корнями левзеи,

корневище и корень заманихи, плод лимонника, тауремизин.Психостимулятор Сиднокарб временно повышает умственную и физическую

работоспособность (психическую и двигательную активность)

8. Классификация лекарственных веществ, действующих на периферическую нервную систему (5 групп). Значение этих веществ для

нейрофармакологии.

9. Нейромедиаторные системы мозга. Возбуждающие и тормозные нейромедиаторные системы мозга.

10. Психоактивные вещества, их классификация и заболевания вызываемые ими.

Психоактивные вещества — любое химическое соединение (или смесь) естественного или искусственного проиcхождения, которое влияет на функционирование

центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как положительный (лечебный) характер, так и

отрицательный, например деградация психики при злоупотреблении наркотиками.

Психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции, и часто используемые в медицине для лечения психических заболеваний называются

психотропными. Психоактивные вещества вызывающие абстинентный синдром и/или запрещённые законодательством считаются наркотиками. По

происхождению психоактивные вещества и наркотики делятся на растительные, полусинтетические (синтезируемые на основе растительного сырья) и

синтетические, также делят по способу действия на организм. Не все психoактивные вещества являются наркотиками, но все наркотики являются

психoактивными веществами. Разделение психоактивных веществ может также проводиться как по их химическому строению, так и по действию, которое они

оказывают на поведение человека, и которое можно субъективно ощутить. Существуют также комбинированные классификации.

Психоактивные вещества (согласно А.Дуброву)

├Стимулирующие ЦНС

│ ├Психомоторные

│ │ ├Пурины

│ │ │ ├Кофеин[2]

│ │ │ ├Теофиллин

│ │ │ └Теобромин

│ │

├Фенизопропиламины

│ │ │ ├Амфетамин

│ │ │ ├Метамфетамин

│ │ │ └Сиднокарб

│ │ ├Кокаин

│ │ └Никотин

│ ├Антидепрессанты[3]

│ └Ноотропы[4]

│

├Гиперстимуляторы

(психоделики)

│ ├Эмпатогены

│ │ └MDMA

│ ├Фенэтиламины

│ │ ├2C-B

│ │ ├DOB

│ │ └DOET

│ └Индольные

│ ├Бета-карболины

│ │ ├Гармин

│ │ └Гармалин

│ ├Триптамины

│ │ ├DMT

(диметилтриптамин)

│ │ ├5-MeO-DMT (5-

метокси-

диметилтриптамин)

│ │ └Псилоцибин

│ └Лизергиновые

│ └LSD

│

├Каннабис

(марихуана)

│ └Гашиш

│

├Депрессанты

│ ├Снотворные

препараты

│ │ ├Барбитураты

│ │ └Бензодиазепины

│ ├Средства для

ингаляционного наркоза

│ │ └Растворитель и

клей

│ ├Седативные

препараты

│ ├Транквилизаторы

│ └Этиловый спирт

│

├Диссоциативы

│ ├Анестетики

│ │ ├Кетамин

│ │ ├PCP

│ │ └DXM

(декстрометорфан)

│ └Холинолитики

│ ├Дурман

│ ├Циклодол

│ └Тарен

│

└Опиаты

├Полусинтетические

│ └Героин

├Органические

│ ├Кодеин

│ └Морфин

└Синтетические

├Фентанил

├Метадон

└Промедол

Чем меньшее количество вещества необходимо принять для того, чтобы полностью ощутить его действие, тем более сильным, более психоактивным оно

является. Для ЛСД, например, каноническая доза равна 100 микрограммов, в то время как для этанола доза измеряется десятками граммов. В зависимости от

особенностей метаболизма индивида вещество может на него почти не действовать или действовать гораздо сильнее (гиперчувствительность). Также принято

измерять дозу в граммах вещества на килограмм веса.

Деление по силе зависимости неоднозначно. Лидерами по данному показателю среди веществ считаются героин, кокаин и иногда никотин, а также алкоголь. Из

классов веществ выделяют опиаты и стимуляторы, как вызывающие сильную зависимость, также сильную зависимость могут вызывать барбитураты, хотя

реакции конкретных людей на различные препараты могут быть очень индивидуальны.

Кофе и чай, содержащие пурины, оказывают лёгкий стимулирующий эффект[1]. Под «лёгкими наркотиками» обычно подразумевают марихуану и иногда

некоторые психоделики.

Механизм действия

На ЦНС психоактивные вещества оказывают разнообразное влияние на любом уровне функционирования ЦНС: молекулярном, клеточном, системном,

синаптическом. В целом, любое такое влияние сопровождается изменением обмена веществ на том уровне, на котором происходит это влияние.

В организм психоактивные вещества могут попадать самыми разными путями, распространённые способы -

перорально, через пищеварительную систему,

инъекционно - внутримышечно или внутривенно,

через слизистые, в том числе интранозально (через носоглотку путём вдыхания измельчённого вещества),

через лёгкие, путём курения или вдыхания паров.

Психоактивное вещество проходит сложный путь в организме, в зависимости от способа принятия может перерабатываться организмом в производные, и,

проходя через гематоэнцефалический барьер, воздействует на передачу нейронами нервных импульсов, например, через баланс нейромедиаторов в мозге,

изменяя таким образом работу нервной системы.

4

Толерантность

Чем выше толерантность употребляющего к веществу, тем большие дозы ему необходимы для получения ожидаемого эффекта. Обычно толерантность

вырабатывается при приёме вещества и со временем уходит на спад. Быстро толерантность формируется у кофеина и опиатов. Чем чаще и больше вещества

употребляется - тем быстрее растёт толерантность.

Своеобразной толерантностью обладают классические психоделики (ЛСД, псилоцибин, мескалин) — при приеме одного из этих веществ толерантность

возрастает очень быстро, буквально через несколько часов после начала действия, но полностью спадает приблизительно за неделю. Более того, для

психоделиков характерна кросстолерантность; к примеру, прием псилоцибина на следующий день после приема ЛСД, в зависимости от индивидуальной

восприимчивости и количества вещества, либо вообще не даст никакого эффекта, либо эффект будет значительно снижен и непродолжителен.

Кросстолерантность психоделиков также полностью исчезает приблизительно за одну неделю.

Отмечают, что у некоторых веществ, например, у сальвинорина, природного диссоциатива, содержащегося в мексиканском шалфее Salvia divinorum, может

отмечаться обратная толерантность, означающая феномен того, что при длительном употреблении для достижения одного и того же эффекта требуется меньшее

количество вещества.

Формирование зависимости и синдрома отмены

Обычно формирование зависимости связывают со злоупотреблением ПАВ, его систематическим применением. Хотя действие веществ на человека очень

индивидуально, можно сказать, что наиболее быстро из распространённых веществ зависимость формируется при приёме героина и "Винта"(кустарно

приготовленного стимулятора первитин и его производных), также можно выделить психостимуляторы кокаин и амфетамин.

Существует мнение, что психологическую зависимость вызывают вещества, действующие на обращение в организме эндогенных нейромедиаторов (количество

которых ограниченно, баланс восстанавливается постепенно), а физическую - непосредственно воздействующие на нервную систему (для употребления таких

веществ ради удовольствия характерно постоянное повышение дозы). Характер воздействия в обоих случаях имеет под собой нейрохимическую основу,

затрагивающую психику человека.

Физиологическая зависимость формируется когда организм привыкает к регулярному экзогенному поступлению участвующих в метаболизме веществ в

организм и снижает их эндогенную выработку, таким образом при прекращении поступления вещества в организм в нём возникает обусловленная

физиологическими процессами потребность в этом веществе. Это может быть связано как с самим веществом, так и с его метаболитами, например героин путём

удаления ацетил групп метаболизируется в морфин, воздействующий на опиоидные рецепторы. Алкоголь воздействует на нервную систему, напрямую

соединяясь с рецепторами ГАМК[9]. Никотин воздействует на никотиновые холинорецепторы, стимулируя выброс адреналина.

Психологическая зависимость связывается в основном с приятными ощущениями от веществ, стимулирующими человека к повторению опыта их употребления.

Под действием опиатов человек может не чувствовать боли и тревог, одним из вариантов действия стимуляторов является повышение самооценки и

энергичности. Однако зависимость может формироваться и при употреблении других веществ, например диссоциативов, которые вызывают распад сознания (в

трип-репортах сообщается даже о переживаниях смерти под их действием); переживания и визуальные эффекты от психоделиков часто вообще не могут быть

описаны как приятные, тем не менее при частом употреблении эти вещества могут вызывать разрыв с реальностью связанный с эскапистким характером

психоделического опыта. Интоксикация каннабисом помогает от депрессии,[10] при этом постоянному употреблению марихуаны сопутствует ряд

психосоциальных проблем.[11]

11. Психолептики, их классификация. Основные показания к их использованию.

Психолептики — вещества, подавляющие и успокаивающе воздействующие на центральную нервную систему (аминазин, галоперидол, седуксен и др.);

12. Нейролептики, их классификация. Основные показания к их использованию. 13. Основные механизмы действия нейролептиков. 14.

Спектр клинической активности нейролептиков.

Нейролептики

Клиническое действие и показания к применению. К нейролептикам относят препараты с антипсихотическим действием. Клинические эффекты

нейролептиков разнообразны, но наиболее значимы из них следующие:

1) общее антипсихотическое действие — присущая ряду наиболее мощных нейролептиков, способность глобально воздействовать на психоз, купировать,

«обрывать» психотические приступы в целом, а иногда и задерживать, приостанавливать прогрессирование хронических и рецидивирующих психозов, в первую

очередь, шизофрении;2) выраженные седативные свойства, способность устранять различные виды психомоторного возбуждения;3) избирательное

антипсихотическое действие в виде полной или частичной редукции продуктивной психотической симптоматики (бред, галлюцинации, психические

автоматизмы);4) способность коррегировать расстройства поведения.

Кроме того, многим нейролептикам присущи и другие клинические действия: противотревожные (анксиолитические) свойства, снотворный, некоторый

противосудорожный, гипотензивный, гипотермический эффекты, потенцирование действия аналгезирующих, наркотических средств; соматотропные эффекты,

используемые в лечении ряда висцеральных заболеваний.

Показания к применению нейролептиков: любое психомоторное возбуждение (маниакальное, кататоно-гебефренное, галлюцинаторно-бредовое,

делириозное, тревожное, психопатическое); все галлюцинаторно-бредовые синдромы (паранойяльный синдром, острые и хронические галлюцинозы, синдром

психического автоматизма, парафренный синдром); расстройства поведения, особенно возбудимого, истерического типа.

Нейролептики используются при психозах любой этиологии, однако основную массу больных, получающих нейролептики, составляют больные

шизофренией.

В невысоких дозах нейролептики применяются при невротических, неврозоподобных, психосоматических и других непсихотических расстройствах.

Побочные действия, осложнения и противопоказания к нейролептической терапии.

К наиболее актуальным соматическим побочным эффектам относятся артериальная гипотония и ортостатические коллапсы, лейкопения, агранулоцитоз,

увеличение массы тела, эндокринные сдвиги.

Из неврологических расстройств особенно характерны паркинсоноподобные расстройства (нейролептический синдром). Из-за высокого риска

возникновения паркинсоноподобных расстройств большинство нейролептиков практически всегда применяются в сочетании с антипаркинсоническими

средствами (циклодолом, его аналогами, акинетоном).

Возможно развитие акатизии (субъективно тягостной неусидчивости, лишних движений) и приступообразных неврологических расстройств в виде

тонических судорог глазных мышц, мышц лица, шеи, языка. При длительном применении значительных доз нейролептиков иногда возникают трудно

поддающиеся лечению поздние дискинезии (тикоподобные гиперкинезы с преимущественной локализацией в области головы и шеи, кривошея, блефароспазм).

Редкое, но опасное осложнение — злокачественный нейролептический синдром в виде помрачения сознания, речедвигательного возбуждения,

гипертермии, острых соматовегетативных и неврологических дисфункций.Психопатологические побочные эффекты выражаются в нейролептических

депрессиях и в однообразии эмоциональных реакций, вялости, замедлении, монотонности психических процессов в целом. Возможны кожные аллергические

реакции у больных и контактные дерматиты у медицинского персонала.Противопоказаниями для применения большинства нейролептиков являются

декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний, тяжелая патология печени и почек, лихорадка, алкогольное и наркотическое опьянение, паркинсонизм,

закрытоугольная глаукома, аденома предстательной железы, беременность и кормление грудью.

Прием нейролептиков несовместим с управлением транспортом и с другими видами деятельности, требующими высокой концентрации внимания и

быстрых психомоторных реакций.

Механизмы действия нейролептиков. Лечебные эффекты нейролептиков связывают с их блокирующим влиянием на церебральные нейромедиаторные

системы: особенно на дофаминерги-ческую и серотонинергическую и, в меньшей степени, — на нора-дренергическую и холинергическую. С

нейрофизиологических позиций, клинические эффекты нейролептиков объясняются торможением подкорковых структур мозга, включая ретикулярную

формацию, которая активирует деятельность коры головного мозга. В результате снижаются напряжение, скорость нейрофизиологических процессов в коре, что

способствует редукции бреда, галлюцинаций и других психотических проявлений.

Систематика нейролептиков и клиническая характеристика препаратов. С учетом преобладающих лечебных эффектов, различают три группы

нейролептиков: 1) нейролептики с преимущественно седативным действием; 2) нейролептики с преобладанием антипсихотических свойств; 3) нейролептики -

корректоры поведения.

5

Нейролептики. Современная рабочая гипотеза механизма действия нейролептиков предполагает, что в основном они оказывают влияние на

дофаминергическую систему. Нейролептики являются антагонистами дофаминовых рецепторов, за счет чего и реализуется их антипсихотический эффект.

Однако следствием этого является возникновение ряда неврологических, гормональных, вегетативных и аффективных нарушений.

Механизм действия

Антипсихотическое действие многих нейролептиков связано с блокадой дофаминовых D2 - рецепторов мезолимбической системы. С блокадой этих рецепторов

связывают устранение позитивной симптоматики психозов. Некоторые нейролептики блокируют серотониновые 5-НТ2 – рецепторы. С блокадой 5-НТ2 –

рецепторов связывают способность уменьшать выраженность негативной симптоматики и когнитивных нарушений у больных с шизофренией. Седативное

действие связывают с блокадой центральных гистаминовых Н1 рецепторов и α – адренорецепторов.Кроме того, многие нейролептики обладают центральным и

переферическим адренолитическим действием (вызывают снижение АД, температуры тела и др.), антигистаминным, антисеротониновым, спазмолитическим,

умеренным холинолитическим действием, угнетают хеморецепторы триггерной зоны рвотного рефлекса (противорвотное действие). Нейролептики блокируют

обратный захват ГАМК, угнетают дыхательные ферменты, тормозят энергетический, белковый и углеводный обмен в центральной нервной системе. Общая

характеристика нейролептиков

Психотропные средства оцениваются, прежде всего, по трем основным их характеристикам:

I. Антипсихотическое действие – способность купировать сложные и тяжелые психотические синдромы (бредовые, галлюцинаторные и др.) Наиболее выражено

это действие у пиперазновых производных фенотиазина и бутирофенона (кроме метофеназата и дроперидола) Менее выражено у алифатических производных

фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин, промазин, алимемазин). А также у хлорпротиксена, тиоридазина и перициазина

II.Изменение функции экстрапирамидной системы – способность провоцировать или подавлять гиперкинезы, другие экстрапирамидные нарушения.

Все нейролептики кроме клозапина, но наиболее выраженное влияние на функцию экстрапирамидной системы оказывают пиперазновые производные

фенотиазина (кроме метофеназата) и некоторые бутирофеноны – трифлуоперазин, галоперидол, тиопроперазин, а так же тиаприд

Меньшим влиянием обладают алифатические производные фенотиазина – хлорпромазин, промазин, левомепромазин.

III.Влияние на гипоталамо – гипофисную регуляцию эндокринной системы

При этом могут развиваться ожиренье, задержка жидкости в организме, аменорея и другие изменения.

Другие свойства нейролептиков:

1. Седативное, снотворное действие – наиболее выраженное у алифатических производных фенотиазина – хлорпромазина, левомепромазина, промазина,

более мягкое у алимемазина, а так же у хлорпротиксена, перициазина, диксиразина, клозапина, пипотиазина;

2. Стимулирующее, активизирующее действие – у пиперазиновых производных фенотиазина и некоторых бутирофенонов в небольших дозах –

метофеназата, трифлуоперазина, перфеназина, галоперидола, а так же тиоридазина, сульпирида;

3. Нормализирующее поведение при психопатических нарушениях – у перициазина, в несколько меньшей степени - у тиоридазина, диксиразина;

4. Антидепрессивное действие в некоторой степени – у перфеназина, метофеназата, сульпирида, левомепромазина, алимемазина, тиоридазина,

хлорпротиксена;

5. Транквилизирующее, антиневротическое действие значительно выражено при применении малых доз трифлуоперазина, галоперидола, клозапина,

менее но достаточно сильно выражено – у тиоридазина, метофеназата, алимемазина, сульпирида;

6. Вегетотропное, нормализирующее действие при вегетативных дисфункциях оказывает в небольших дозах метофеназат, алимемазин, тиоридазин,

сульпирид;

7. Гипотермическое действие – хлорпромазин, левомепромазин, дроперидол, перициазин;

8. Аналгезирующее – левомепромазин;

9. Антиаритмическое – дроперидол, хлорпромазин;

10. Противорвотное действие – наиболее выражено у тиэтилперазина, сульпирида, хлорпромазина, перициазина, в меньшей степени – у левомепромазина,

дроперидола, хлорпротиксена, промазина, метофеназата, алимемазина;

11. Противоикотное – хлорпромазин, перфеназин;

12. Противокашлевое – алимемазин;

13. Антигистаминное – алимемазин, прометазин, несколько слабее у левомепромазина, хлорпромазина, метофеназата, хлорпротиксена;

14. Цитопротективное на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки оказывает сульпирид. Основное показание – нервозы с нарушением

поведения, в том числе у детей и лиц пожилого возраста.

Применяются, главным образом, при тревожных нервозах с легко выраженным депрессивным синдромом.

В 80—90% случаев нейролептики применяют в психиатрической практике при шизофрении или для купирования маниакального возбуждения.

А так же показаниями к применению нейролептиков являются:

1. Острые и хронические психозы различной этиологии (например, шизоаффективный психоз и шизофрения, органические и интоксикационные

психозы, включая делириозные состояния, детские и старческие психозы).

2. Синдромы психомоторного возбуждения (например, психотического, маниакального, тревожного, психопатического).

3. При шизофрении для купирования и профилактики обострений, коррекции негативных (дефицитарных) расстройств, сдерживания темпа

прогредиентности.

4. Некоторые обсессивно-компульсивные расстройства.

5. Синдром Туретта и другие гиперкинетические двигательные расстройства (например, хорея Хантингтона, гемибаллизм).

6. Нарушения поведения и сферы влечений при психопатиях и психопатоподобных синдромах, в том числе у детей.

7. Некоторые психосоматические и соматоформные расстройства (например, болевые синдромы, сенесто-ипохондрическая симптоматика).

8. Выраженная бессонница.

9. Неукротимая рвота.

Все препараты этой группы обладают умерено выраженным холинолитическими свойствами, в связи с чем они противопоказаны при глаукоме,

аденоме предстательной железы и других состояниях, при которых опасно применение холинолитиков.

А также: индивидуальная непереносимость;Токсический агранулоцитоз в анамнезе; Порфирия; Паркинсонизм; Феохромоцитома (для бензамидов);

Аллергические реакции в анамнезе на нейролептики этой же химической группы;Тяжёлые нарушения функций почек и печени;При язвенной болезни желудка и

двенадцатиперстной кишки (особенно хлорпромазина внутрь);При склонности к тромбоэмболиям;Заболевания ССС в стадии декомпенсации;Острые

6

лихорадочные состояния;Интоксикация веществами, оказывающими депримирующее действие на ЦНС;Коматозное состояние;Беременность и лактация

(особенно производные фенотиазина).

Побочные эффекты

Кратковременное применение нейролептиков в небольших дозах, сопровождается побочными эффектами редко. Однако при повышении доз и длительном

применении нейролептиков проявляются нежелательные эффекты, которые могут быть весьма значительными. Наиболее частыми являются нарушения,

обусловленные основными свойствами нейролептиков: способностью изменять психический статус, активность экстрапирамидной системы и эндокринно-

обменных процессов.

Спектр действия нейролептиков. К препаратам широкого спектра действия относятся аминазин, тизерцин, стелазин, мажептил, галоперидол, триседил, лепонекс.

Эти психотропные средства, как видно из рис. 3, с одной стороны, эффективны при полиморфных, генерализованных психопатологических синдромах

(галлюцинаторно-параноидные, кататоно-гебефренные и др.), с другой - их применение способствует редукции ряда более изолированных психопатологических

расстройств, наблюдающихся чаще всего при малопрогредиентной шизофрении и пограничных состояниях (паранойяльные, идеообсессивные,

сенестоипохондрические, деперсонализационные и др.).

К препаратам узкого спектра действия относятся пропазан, терален, этаперазин, неулептил, флюанксол, хлорпротиксен, орап, а также нейролептики

пролонгированного действия - модитен-депо, имап (флюшпирилен). Эти препараты эффективны главным образом при менее генерализованных состояниях,

определяющихся мономорфными психопатологическими синдромами.

15. Седативные нейролептики, их классификация. Основные показания к их использованию

16. Элективные нейролептики, их классификация.

Основные показания к их использованию

17. Стимулирующие нейролептики, их классификация.

Основные показания к их использованию

18. Атипичные нейролептики, их классификация.

Основные показания к их использованию.

“атипичные нейролептики”. Почему “атипичные”? Потому что они

практически не вызывали побочных эффектов. Фармакологи

считали, если препарат вызывает побочные явления, значит, это

нейролептик, а если не вызывает ѕ не нейролептик. Но оказалось,

что есть и атипичные нейролептики, которые не вызывают

побочного действия. К ним относятся, в основном, 2 препарата:

азалептин (лепонекс) и эглонил (сульпирид). В чем их атипия?

Препарат лепонекс: мощный антипсихотик, не вызывающий

экстрапирамидных расстройств. Оказалось, что этот препарат тоже

воздействует на дофаминэргическую систему, но очень хитрым

образом: совсем не в той части мозга, в которой действуют все

классические нейролептики. Он не затрагивает двигательной сферы

больного. Применяется он как антипсихотик в дозах от 100 мг в

день и выше (до 300 мг, выше не советую поднимать). Побочные

действия у него тоже есть: почему-то возникает гиперсаливация,

иногда изменяется формула крови, поэтому, если вы лечите

азалептином, то надо обязательно периодически смотреть формулу

крови. Может применяться и как очень сильное снотворное,

поэтому он выпускается в дозе 25 мг. Прекрасное снотворное, если

надо “пробить” тяжелую стойкую бессонницу.

19. Корректоры поведения. Показания к их

использованию.

Существуют еще нейролептики, которые называют “корректоры поведения”. Все началось с того момента, как появился препарат неулептил. Он выпускается и в

каплях, и в капсулах. В капсулах он не очень удобен, потому что в каждой капсуле 10 мг, вы можете столкнуться с его побочным действием: сонливостью. А в

каплях его очень удобно дозировать; он практически не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому его можно легко подмешивать в пищу. Он назначается детям с

девиантным поведением. Начинается терапия с одной капельки и очень медленным повышением дозы каждый день. Через день уже на трех каплях вы можете

получить неплохой эффект: больные становятся гораздо спокойнее, пропадают вспышки гнева. Можно и сонапаксом так действовать, когда нет неулептила. Но,

в принципе, его дозировки повышаются до 20-30 мг; там уже может появиться его нейролептический эффект: вялость, апатия.

20. Нейролептики пролонги. Показания к их использованию.

Нейролептики-пролонги. Они появились достаточно давно. Понятно, что не все психически больные с удовольствием регулярно глотают таблетки. Поэтому

появились препараты, которые можно один раз ввести, и они будут действовать от 2 до 4 недель, иногда даже и больше. Есть еще и ретардированные препараты:

таблетки с особенными оболочками, которые медленно разрушаются, пролонгируя действие препарата. Есть пролонги-взвеси, которые вводят в мышцу, и они

действуют где-то 7-10 дней. Они обладают некоторым стимулирующим действием, могут применяться при психастениях. Основу группы пролонгов составляют

модитен-депо и пипортил-L4. Это масляные растворы. Поэтому, упаси Бог ввести внутривенно. Эти препараты действуют долго: от 3 до 4 недель. Они в

основном применяются при психотических расстройствах: это сильные нейролептики. Конечно, нужно обязательно назначать корректоры, потому что если вы

даете препарат в таблетках, что-то не так ѕ вы взяли и отменили его. А тут ввели ѕ и ждите, когда он выведется. Поэтому, полагалось всегда сначала дать

таблетку, посмотреть, как будет человек реагировать на такой препарат, а потом уже переходить на пролонги. В Англии в свое время существовали Модитен-

клиники. Это некая амбулатория, куда приходил больной, ему регулярно вкалывали препарат, и он уходил. Я до сих пор поддерживаю связь с одним моим

старым пациентом, который принимает модитен-депо около 30 лет ежемесячно. За это время, он успел закончить энергетический институт, защитить

диссертацию, стать ассистентом, жениться, развестись, похоронить своих родителей. Как только возникали пропуски в приеме препарата, болезнь обострялась.

А так он ѕ милый шизофреник, хотя и видно, что больной человек, но работает, преподает в институте.

21. Осложнения при применении седативных нейролептиков.

22. Осложнения при применении элективных нейролептиков.

23. Синдром паркинсонизма. Патогенеза болезни Паркинсона. Лекарственный паркинсонизм

ПАРКИНСОНИЗМ. Этим термином обозначают прогрессирующий акинетикорегидный синдром, сопровождающийся обычно характерным дрожанием, который

возникает в результате различных заболеваний и поражений определенных отделов мозга.

7

Причиной паркинсонизма могут быть следующие заболевания: эпидемический (летаргический) энцефалит Экономо и другие энцефалиты, церебральный

артериосклероз, сифилис центральной нервной системы, опухоли мозга. Паркинсонизм может развиваться в результате черепно-мозговой травмы, интоксикации

марганцем, окисью углерода, ртутью, барбитуратами, а также вследствие длительного лечения нейролептическими препаратами. Наряду с этим паркинсонизм -

основное проявление самостоятельного заболевания - дрожательного паралича (болезнь Паркинсона см.).

Основную роль в патогенезе паркинсонизма играет нарушение обмена катехоламинов, в частности допамина, в подкорковых образованиях головного мозга.

Доказано, что развитие акинетико-ригидного синдрома связано с недостатком допамина в подкорковых узлах. У больных паркинсонизмом Обнаружено резкое

уменьшение содержания допамина в хвостатом ядре. При этом отмечены четкие корреляции между степенью недостаточности допамина и выраженностью

симптомов паркинсонизма, а также между степенью патологических изменений в черной субстанции и концентрацией допамина в хвостатом ядре. Высказано

предположение, что первично возникающая при паркинсонизме дегенерация меланинсодержащих клеток черной субстанции приводит к уменьшению

количества допамина в хвостатом ядре.

Наиболее выраженные изменения при паркинсонизме отмечаются в черной субстанции и голубом пятне (locus coeruleus). Они заключаются в дегенерации и

гибели нервных клеток и изменения клеток черной субстанции специфичны для паркинсонизма. Характерны для паркинсонизма также гиалиновые включения -

тельца Леви в клетках, содержащих меланин, они обнаруживаются главным образом при дрожательном-параличе (болезнь Паркинсона), тогда как при

паркинсонизме, связанном с другими заболеваниями, встречаются редко.

Основу клинической картины паркинсонизма составляет триада признаков - акинез, ригидность, тремор. Этому сопутствуют вегетативные нарушения, а иногда

и изменения психики.

Проявления акинетико-ригидного синдрома - повышение тонуса в туловище и конечностях (по пластическому типу с симптомом "зубчатого колеса") и акинезии,

выражающаяся в бедности движений, их замедленности (брадикинезия), отсутствии выразительных и нормальных содружественных движений. Меняется поза и

походка больных- туловище наклонено вперед, руки полусогнуты в локтевых суставах и прижаты к туловищу. Ходят больные мелкими неравномерными

шагами, с трудом отрывая ноги от пола. Ноги при ходьбе слегка согнуты в коленных суставах, отсутствуют синкинетические движения рук (ахейрокинез от греч.

cheir - рука). Часто отмечаются про-, ретро- и латеропульсии. Резко затруднены повороты и другие изменения позы. Лицо больных маскообразно, речь

монотонная, тихая. Изменяется почерк (микрография). Обращает на себя внимание отсутствие побуждений к выполнению движений, иногда даже жизненно

необходимых. Характерны парадоксальные кинезии. Больные с тяжелой акинезией в определенных условиях обретают способность к быстрому передвижению,

так, больной, почти утративший способность ходить, может бегать, кататься на лыжах, легко взбегает по лестнице, уверенно ходит, переступая через

препятствия и через начерченные на полу полосы, двигается вслед за впереди идущим человеком В поздних стадиях заболевания наступает полная

обездвиженность. Дрожание при паркинсонизме очень характерно и стереотипно, распространяется преимущественно на дистальные отделы конечностей, часто

напоминает определенные произвольные действия - скатывание пилюль, счет монет и т. д. В лучезапястных суставах дрожание носит характер сгибания -

разгибания, пронации - супинации. По мере прогрессирования заболевания дрожание распространяется на другие отделы конечностей, голову, нижнюю

челюсть, иногда губы, язык, мягкое небо, голосовые связки. Дрожание ритмичное, с частотой 4-6 в секунду; амплитуда его колеблется от мелкого до крупно-

размашистого дрожания. В большинстве случаев дрожание больше выражено в руках, чем в ногах. Дрожание наблюдается преимущественно в покое. При

активных движениях оно уменьшается или исчезает совсем. Пассивные движения также уменьшают дрожание. Встречаются, однако, случаи, когда тремор

увеличивается или появляется во время активных движений. В поздних стадиях болезни дрожание становится постоянным. Гиперкинез усиливается при

эмоцональных напряжениях, утомлении, уменьшается в состоянии полного покоя, исчезает во сне.

Вегетативные нарушения: повышены слюно- и потоотделение, сальность лица, вазомоторная лабильность, тахикардия, субфебрильная температура, акроцианоз,

могут наблюдаться вазомоторные отеки. Часты трофические изменения кожи.

Изменения психики характеризуются брадифренией, нарушениями со стороны эмоциональной сферы - снижение инициативы, интереса к окружающему,

эмоциональная тупость, иногда раздражительность, ипохондрический синдром. На этом фоне могут развиваться состояния возбуждения с импульсивными

действиями. У больных часто отмечаются эгоцентризм, назойливость. Течение заболевания прогрессирующее.

Клиническая картина паркинсонизма очень характерна, поэтому диагноз, как правило, не вызывает затруднений. Большие трудности возникают при

установлении этиологии паркинсонизма. По клинической картине установить этиологию паркинсонизма обычно невозможно. Опорными пунктами служат

только данные анамнеза: перенесенный энцефалит (сонливость и двоение в глазах на фоне лихорадки), угарная кома, длительный прием нейролептиков,

интоксикация марганцем и др. В отличие от дрожательного паралича при постэнцефалитическом паркинсонизме иногда имеют место нарушения зрачковых

реакций, слабость, конвергенции, судороги взора, гиперкинезы другого характера-миклонического, торсионно-спастического, атетоидного, приступы

нарколепсии.

Лечение. Наиболее эффективное средство для лечения паркинсонизма - L-DOPA, биохимический предшественник допамина, который, в отличие от последнего,

обладает способностью проникать через гематознцефалический барьер.

Болезнь Паркинсона — хроническое нейродегенеративное заболевание, сопровождающееся прогрессирующим разрушением и гибелью дофаминовых нейронов

в ЦНС, прежде всего в substantia nigra. Болезнь Паркинсона была известна и ранее под названием «дрожательный паралич», но подробно и полно её впервые

описал в качестве самостоятельной нозологической единицы в 1817 году Джеймс Паркинсон в своей книге «Эссе о дрожательном параличе». По имени

первоописателя эта болезнь и была впоследствии названа болезнью Паркинсона. Этиология болезни Паркинсона до настоящего времени остаётся не полностью

выясненной. Однако, по-видимому, в развитии болезни Паркинсона играет роль генетическая предрасположенность, а также воздействие различных

нейротоксинов, образующихся в самих дофаминовых нейронах, в частности, МФТП (англ. MPTP) и свободных радикалов, приводящее к повреждению

дофаминовых нейронов, истощению в них запасов дофамина, нарушению их трофики и в конечном итоге гибели нейронов.. Разрушение дофаминовых нейронов

в области чёрной субстанции приводит к развитию характерных для болезни Паркинсона двигательных нарушений. Разрушение дофаминовых нейронов в

области «дофаминового пути удовольствия» (dopamine pleasure pathway) в лимбической системе, в частности в ventral tegmental area (en:VTA) приводит к

постепенному снижению мотивации, энергии больных, к снижению способности испытывать положительные эмоции (ангедония) и в конечном счёте к развитию

хронической депрессии. Разрушение дофаминовых нейронов лобных долей коры приводит к развитию интеллектуальных нарушений: снижению памяти,

уменьшению интеллектуальной продуктивности, обучаемости и в конечном счёте к картине органического слабоумия (деменции). В поздних стадиях болезни

Паркинсона нередко присоединяется органический психоз с галлюцинаторно-параноидными проявлениями или хронический делирий (дезориентация во

времени и месте, спутанность, галлюцинации, бред). Болезнь обычно начинается с малых признаков двигательных нарушений: с мелкого тремора,

напоминающего катание пилюль, гипертонуса мышц, брадикинезии (замедленные, затруднённые движения) и гипокинезии (уменьшение двигательной

активности), появления гнусавости и смазанности речи, скованности и неловкости в движениях, изменения походки (шаркающая, мелкие шажки), изменения

почерка (мелкий дрожащий почерк). Следует, однако, иметь в виду, что оральные гиперкинезы в настоящее время несравненно чаще встречаются при

медикаментозном паркинсонизме. Они особенно характерны при передозировке препаратов бутирофенонового ряда (дроперидол, галоперидол). Поскольку

болезнь Паркинсона чаще возникает в пожилом возрасте, наличие признаков атеросклеротической энцефалопатии не может служить целям

дифференцирования болезни Паркинсона от атеросклеротического паркинсонизма Лекарственный паркинсонизм

Чаще всего он развивается вследствие приема нейролептиков (неиролептический паркинсонизм), особенно сильнодействующих блокаторов дофаминовых

рецепторов с низкой холинолитической активностью (галоперидол, флуфеназин, трифтазин). Значительно реже паркинсонизм могут вызывать другие

антагонисты (блокаторы) дофаминовых рецепторов (метоклопрамид, флунаризин), препараты, снижающие кругооборот дофамина в синапсах (альфа-

метилдофа), снижающие чувствительность постсинаптической мембраны к дофамину (препараты лития), центральные симпатолитики, истощающие

запасы дофамина в нервных терминалях (например, препараты раувольфии), серотонинергичсские средства (например, флуоксетин), тормозящие активность

дофаминергических нейронов черной субстанции, особенно если их применяют в комбинации с нейролептиками.

Признаки нейролептического паркинсонизма чаще всего появляются через 2-12 недель после начала лечения нейролептиком, резкого увеличения его дозы или

отмены применявшегося ранее холинолитического корректора. Неиролептический паркинсонизм чаще возникает у лиц старше 40 лет и у мужчин отмечается

8

реже, чем у женщин. Особенности нейролептического паркинсонизма - подострое развитие, симметричность проявлений, сочетание с лекарственными

дискинезиями (дистонией или акатизией), эндокринными нарушениями (гиперпролактинемией), непрогрессирующее течение, отсутствие постуральной

неустойчивости. Типичный тремор покоя (типа "скатывания пилюль") при лекарственном паркинсонизме отмечается редко, но зато часто встречается

грубый генсрализованный тремор, выявляющийся как в покое, так и при движении. Иногда встречается тремор, вовлекающий только периоральпую область

("синдром кролика"). В тяжелых случаях развиваются мутизм и дисфагия.

Помимо нейролептиков, паркинсонизм может быть связан с применением дипразина (пипольфен), амоксапина, антагонистов кальция (циннаризин, флунаризин,

дилтиазем, амлодипин). Описаны казуистические случаи возникновения этого синдрома при приеме амиодарона, индометацина, циклоспорина, амфотерицина

В, каптоприла, циметидина, клопамида, цитозин-арабинозида, диазепама, дисульфирама, альфа-интерферона, вальпроата натрия, дифенина, препаратов

лития, трициклических антидепрессантов, тразодона и др. [1, 4, 6, 7].

Лечение. После отмены препарата паркинсонизм регрессирует в течение 2-12 недель (более медленно - у пожилых). Если отменить нейролептик невозможно,

то следует рассмотреть вопрос о снижении дозы препарата, вызвавшего паркинсонизм, либо о замене его другим, в меньшей степени вызывающим

экстрапирамидные осложнения, например, тиоридазином (сонапаксом) или клозапином (лепонексом). Одновременно следует назначить холинолитики на срок

как минимум 2-3 месяца. В течение этого времени у значительной части больных развивается толерантность к экстрапирамидному действию нейролептика,

и поэтому можно попытаться постепенно отменить холинолитики. Если на фоне отмены холинолитика симптомы паркинсонизма вновь появляются, то

следует продолжить его прием в течение длительного времени. Амантадин при лекарственном паркинсонизме оказывает менее постоянное действие, чем

холинолитические средства. Препараты леводопы обычно не назначают, так как они могут вызвать ухудшение первичного заболевания, по поводу которого

назначались нейролептики..

24. Понятие о терапевтической резистентности к действию нейролептикоы и методы ее преодоления.

25. Психоаналептики, их классификация. Основные показания к их использованию.

26. Тимоаналептики (антидепрессанты), их классификация. Основные показания к их использованию. 27. Основные механизмы

действия антидепрессантов.28. Спектр клинической активности антидепрессантов .

Антидепрессанты — психотропные лекарственные средства, применяемые в основном для лечения депрессии. У депрессивного больного они улучшают

настроение, уменьшают или снимают тоску, вялость, апатию, тревогу и эмоциональное напряжение, повышают психическую активность, нормализуют фазовую

структуру и продолжительность сна, аппетит.

апевтическими свойствами, наиболее важным из которых является лечение большого депрессивного расстройства.24 Однако большинство из этих препаратов

являются эффективными также при лечении панического расстройства и других тревожных расстройств, а некоторые применяются при лечении обсессивно-

компульсивного расстройства (ОКР) и различных других состояний (табл. 3.1).

Под большим депрессивным расстройством в американской литературе традиционно понимают рекуррентную (униполярную) депрессию.

Таблица 3.1 Показания к применению антидепрессантов

Эффективны при:

Большой (рекуррентной) депрессии

Биполярной депрессии

Профилактике рецидивов большой (рекуррентной) депрессии

Паническом расстройстве

Социальной фобии

Депрессии с психотическими симптомами в комбинации с антипсихотическими препаратами

Булимии

Нейропатической боли (трициклические антидепрессанты)

Энурезе (лучше всех изучен эффект имипрамина)

Обсессивно-компульсивном расстройстве (кломипрамин и СИОЗС)

Атипичной депрессии (СИОЗС или ингибиторы МАО)

Вероятно эффективны при:

Нарушении активности внимания (как дефиците, так и гиперактивности)

Каталепсии вследствие нарколепсии

Дистимии (хронической депрессии)

Генерализованном тревожном расстройстве

Органических расстройствах настроения

Посттравматическом стрессовом расстройстве

Псевдобульбарном аффекте (патологический смех и плач)

Возможно эффективны при:

Школьной фобии и тревожном расстройстве, вызванном разлукой

Расстройствах личности

На основании терапевтического спектра действия и типов побочных эффектов антидепрессанты традиционно подразделяются на следующие

основные группы: (a) селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС); (b) трициклические антидепрессанты (ТЦА) и родственные препараты

гетероциклического строения (например, амоксапин и мапротилин); (c) ингибиторы моноаминооксидазы (ИМАО), и (d) другие соединения с антидепрессивным

эффектом. Последняя группа расширилась за счет включения в нее новых препаратов с различными механизмами действия и спектром побочных эффектов

(бупропион, миртазапин, нефазодон, ребоксетин, тразодон и венлафаксин). Так как спектр терапевтических эффектов этих препаратов частично перекрывается,

механизм действия и показания для их назначения обсуждаются вместе, а способ применения и побочные эффекты указаны в отдельных разделах.

Механизм действия.

Сначала несколько слов о норме. Мозговая клетка называется нейроном. Нейроны общаются между собой. Бывает так, переходя один в другой, общаются с

соседями. Как они общаются? Они общаются через устройство, которое называется синапсом (демонстрируется схема синаптической передачи). Синапс состоит

из трех основных частей: пресинаптическая мембрана, постсинаптическая мембрана и расстояние между ними ѕ синаптическая щель. Что здесь есть еще? В

пресинаптической части нейрона имеются микроскопические пузырьки, которые заполнены нейромедиаторами (т.е. посредниками). Какими? Они известны. Это

дофамин, норадреналин, адреналин, серотонин и ацетилхолин. Бывают нейроны только с одним нейромедиатором, а бывают ѕ с полным набором. Как работает

синапс? По нейрону идет информация, электрический сигнал; он доходит до синапса и возбуждает пресинаптическую часть. При этом лопаются пузырьки и

нейромедиаторы выливаются в синаптическую щель. У каждого нейромедиатора имеется свой приемник (рецептор), который сидит на постсинаптической

мембране. Для дофамина ѕ свой, для серотонина ѕ свой. Нейромедиатор воздействует на эти рецепторы, они раздражают суперчувствительную

постсинаптическую мембрану и она передает сигнал в следующий нейрон.

Если оставить в синаптической щели все нейромедиаторы, то тогда они так и будут раздражать рецепторы, возникнет перевозбуждение мембраны, что очень

плохо скажется на состоянии: у больного возникнет психическое возбуждение, будут сложности с сердечно-сосудистой системой и т.д. Надо их убрать после

того, как они воздействовали на рецепторы. Каким образом они убираются? Пресинаптическая мембрана их захватывает, и в ней они уничтожаются, происходит

окислительное дезаминирование. Кто это делает? Фермент моноаминоксидаза. Это цикл работы синапса: сигнал ѕ освобождение нейромедиаторов ѕ воздействие

на постсинаптическую мембрану ѕ захват обратно в пресинаптическую мембрану ѕ уничтожение. Далее приходит такой же следующий цикл и т.д. Это ѕ норма.

9

По каким-то непонятным причинам постсинаптические рецепторы становятся малочувствительными. Соответственно, малочувствительной становится и

постсинаптическая мембрана. Возможно, это происходит и потому, что теряют активность сами нейромедиаторы. А может быть и то, и другое; это пока не

совсем ясно. Но факт остается фактом: не возбуждается постсинаптическая мембрана. И тогда происходит торможение передачи сигнала с одного нейрона на

другой. Результат - депрессия. Когда мне надо объяснить больному механизм депрессии, я иногда пользуюсь таким психотерапевтическим сравнением. Я

говорю: “Представьте, что работает электронный прибор. Импульс бежит по проводничкам и, с одного проводничка перескакивает на другой. Потом между

ними возник окисл. Свободно импульс уже не бежит, и прибор начнет работать с помехами. Примерно то же самое происходит в центральной нервной системе.

Что надо сделаь, когда возникнет окисл? Зачистить контакты. Роль наждачков выполняют антидепрессанты. Точные механизмы, через которые антидепрессанты

оказывают свои терапевтические эффекты, остаются неизвестными, хотя накоплено большое количество фактов об их воздействии на нервную систему.

Основным механизмом антидепрессивного эффекта считается взаимодействие препаратов с моноаминергическими нейромедиаторными системами головного

мозга, особенно с серотонинергической и норадренергической. Норадреналин и серотонин выделяются нейронами, располагающимися, соответственно, в

области голубого пятна и в ядре шва ствола мозга. Оба эти нейромедиатора взаимодействуют с рецепторами различных типов, регулируя процессы сна и

бодрствования, внимания, процессы восприятия, а также настроение, аппетит и другие основные функции. Значительное число наблюдений подтвердило связь

антидепрессивного эффекта с воздействием на моноаминергические нейроны. Резерпин, который вызывает истощение запаса моноаминергических

нейромедиаторов в нейронах, включая норадреналин, серотонин и дофамин, использовался для создания классической модели депрессии на животных.

Клиническое применение резерпина в ряде случаев вызывало развитие депрессии, неотличимой от большого депрессивного расстройства. У животных

циклические антидепрессанты способны редуцировать поведенческие нарушения, вызванные резерпином и другими препаратами, такими как тетрабеназин,

истощающими запасы моноаминов.

Норадреналин, серотонин и дофамин удаляются из синаптической щели, главным образом, посредством обратного захвата в пресинаптические нейроны. Данный

механизм, прерывающий действие нейромедиатора, осуществляется при участии специфических норадреналиновых, серотониновых и дофаминовых

транспортных белков обратного захвата. После захвата норадреналин, серотонин и дофамин либо снова возвращаются в везикулы для последующего выброса,

либо разрушаются ферментом моноаминооксидазой. Циклические антидепрессанты и венлафаксин в высоких дозах блокируют обратный захват норадреналина

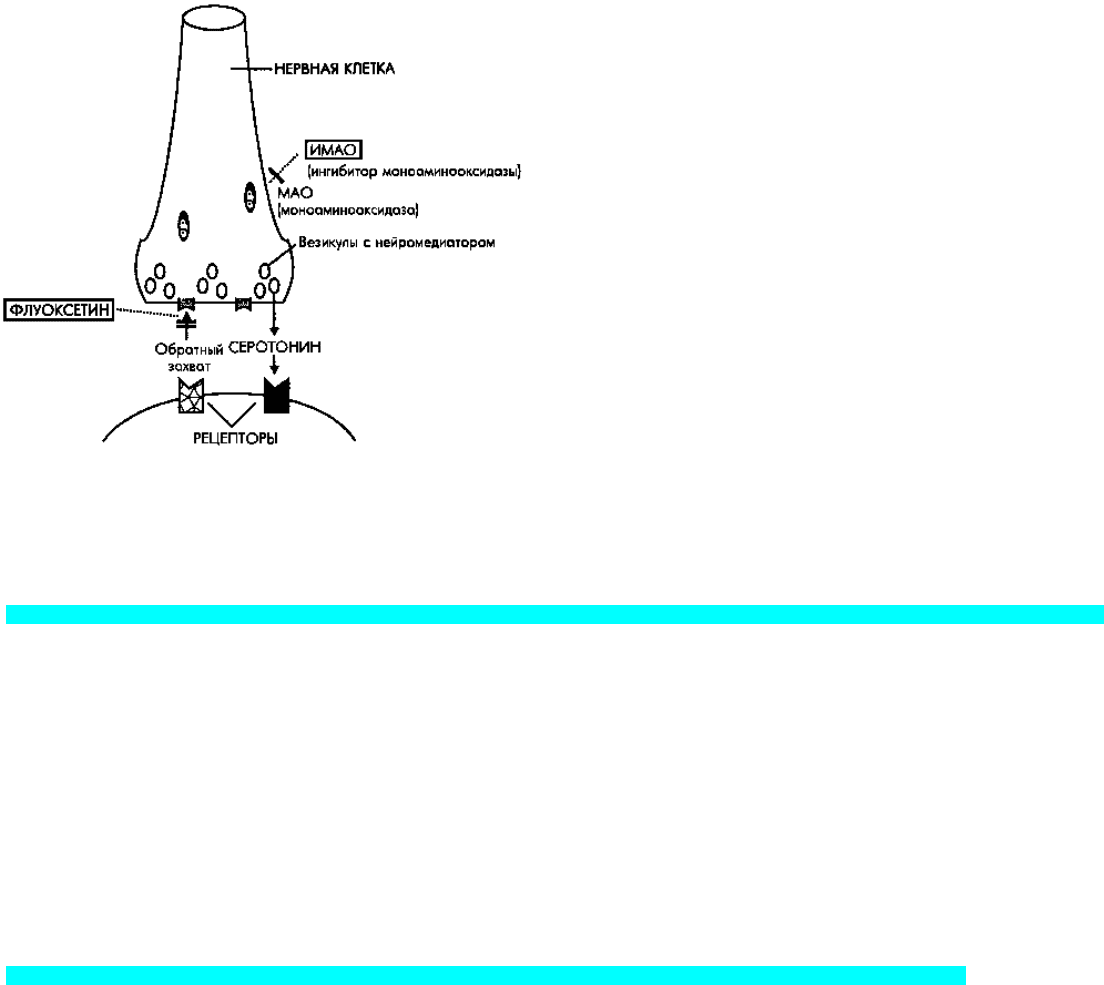

и серотонина в различных соотношениях (рис. 3.1). Рис 3.1. Флуоксетин ингибирует обратный захват серотонина в пресинаптические серотонинергические

нейроны, блокируя транспортные белки (рецепторы) обратного захвата. Действие моноаминов в синапсе ограничено механизмом обратного захвата при участии

специфических транспортных белков. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, такие как флуоксетин, блокируют именно переносчик

серотонина; трициклические антидепрессанты и венлафаксин блокируют переносчики как норадреналина, так и серотонина. В результате увеличения количества

нейромедиатора в синаптической щели запускаются медленные адаптационные

механизмы, что коррелирует с развитием клинического улучшения.

Особенности действия

Антидепрессанты являются серьёзными препаратами, всегда требующими

индивидуального подбора конкретного препарата и дозы и поэтому их

самостоятельный приём без назначения врача строго не рекомендуется.

Антидепрессанты практически не способны улучшить настроение у здорового

человека, поэтому их рекреационное использование маловероятно или

практически невозможно. Исключением является Коаксил, который часто

применяли в рекреационных целях, что привело к внесению его в списки ПКУ

(предметно-количественного учёта).

Антидепрессанты не действуют сразу — обычно должно пройти от двух до

четырёх недель до того, как они начнут работать. Тем не менее часто присутствует

и немедленный эффект, который можно объяснить седативным или, наоборот,

стимулирующим действием.

Исследования показали, что многие антидепрессанты, в частности флуоксетин,

могут увеличить вероятность суицида в начале терапии, особенно у детей и

подростков. Это связано с быстро наступающим стимулирующим,

энергизирующим действием, которое возникает прежде наступления истинного

антидепрессивного эффекта. Следовательно, по-прежнему суицидоопасный

больной таким образом может получить достаточно энергии и сил, чтобы

реализовать суицидальные мысли на фоне все ещё сохраняющегося плохого

настроения и тоски. Кроме того, многие антидепрессанты могут вызвать или

обострить в начале терапии тревогу, бессонницу или раздражительность, импульсивность, что тоже может привести к повышению риска суицида.

Спектр действия антидепрессантов. К препаратам широкого спектра действия относятся такие антидепрессанты, как мелипрамин, анафранил, амитриптилин,

лудиомил. При применении этих тимолептиков (см. рис. 3) положительные результаты наблюдаются как при тяжелых депрессиях (депрессии с преобладанием

идеаторного и моторного торможения, «классическая меланхолия», ажитированная депрессия), так и при депрессиях циклотимического уровня.

Из препаратов узкою спектра действия чаще всего используются пиразидол, инказан, тимелит, азафен, новерил, протиаден, вивалан. Они эффективны главным

образом при неглубоких аффективных расстройствах (астеническая, невротическая, вегетативная, ларвированная, истеродепрессия и др.).

29. Седативные и сбалансированные тимоаналептики (антидепрессанты), их классификация. Основные показания к их использованию.

Седативные антидепрессанты:

Фторацизин

Амитриптилин (лароксил, элавил, дамилен, триптизол)

Азафен (пипофезин)

Амоксапин (моксадил, азендин, демолокс)

Доксепин (синэкван, новоксапин, апонал)

Опипрамол (инсидон, прамалон)

Тримипрамин (сюрмонтил, герфонал, сапилент)

Бутриптилин (эваден)

Миансерин

Миртазапин (ремерон, мепирзапин)

Флувоксамин

Тразодон (дезерил, триттико, прагмарель)

Нефазодон (серзон)

Сбалансированные антидепрессанты:

Кломипрамин (анафранил, гидифен)

Досулепин (дотиепин, протиаден, идом)

Мелитрацен (траусабун, адаптол, метраксил)

Лофепрамин (гамонил, тимелит)

Мапротилин (лудиомил)

Венлафаксин

Сертралин

Пароксетин

Тианептин (стаблон, коаксил)

Пиразидол (пирлиндол)

30. Стимулирующие тимоаналептики (антидепрессанты), их классификация. Основные показания к их использованию.

Стимулирующие антидепрессанты:

Имипрамин (мелипрамин, тофранил, прилойган)

Нортриптилин (авентил, психостил, нортрилен)

Вилоксазин

Дезипрамин (пертофран, петилил, норпрамин)

Ниаламид (нудерал, новазид)

Транилципромин (трансамин, парнот)

Фенелзин (нардил)

10