Никольский Н.М. История русской церкви

Подождите немного. Документ загружается.

211

конечно, никакая миссия не могла.

Удар, нанесенный революцией 1905 г. самодержавному строю, больно поразил и церковь.

Больше того, ища спасения и высматривая тот балласт, который можно было бы сбросить с

тонущего корабля, царское правительство не постеснялось пожертвовать в первую голову именно

привилегированным положением православной церкви, как будто уже не надеясь более на

действенность тех средств, какими могла помогать и помогала ему церковь. Манифест 17

апреля 1905 г. объявил веротерпимость, узаконил свободу перехода из православия в другие

христианские исповедания, предоставил легальные права для существования старообрядческих и

сектантских организаций, кроме «изуверных» (скопцов и хлыстов), и признал за старообрядческим

и сектантским клиром звание священнослужителей. Это был формальный отказ от прежнего

положения, которое еще всего 10 лет назад было подтверждено и провозглашено как

непоколебимый догмат Победоносцевым: «Государство признает одно вероисповедание из числа

всех истинным вероисповеданием и одну церковь, исключительно покровительствует и

поддерживает к предосуждению всех остальных церквей и исповеданий», вплоть до приравнения

отпадения от православия к уголовному преступлению. А 17 октября 1905 г. пришлось включить в

царский манифест и ненавистную формулу «свобода совести». Руководителям церкви хотелось

верить, что это только декларации, которые не пройдут в жизнь; однако старообрядцы и сектанты не

склонны были отказываться от легализации и от всех тех выгод, какие с нею были связаны. А за

старообрядцами, как мы знаем, стояла сила миллионных капиталов, сейчас же организовавших свою

вероисповедную и даже политическую прессу: «Утро России» издавалось поповцем, фабрикантом и

банкиром Рябушинским, а тучковский «Голос Москвы» издавался при участии беспоповщинского

капитала. Декларации были превращены в закон, правда сильно обкорнавший «свободу совести» и

оставивший лишь свободу вероисповедания, и то с оговорками (запрещение перехода из

христианских вероисповеданий в нехристианские осталось в силе, и состояние вне какой-либо

религии не допускалось); но все же синодская церковь в борьбе со своими конкурентами лишилась

той мощной поддержки, какую ей раньше оказывали царская полиция и царский суд.

Разложение официального православия пошло после этих уступок усиленным темпом.

Старообрядческая по-повщинская церковь расширяла свою агитацию в деревне, соединяя

религиозную пропаганду с пропагандой агрономической. Погоня явным образом велась за новым

крестьянином-собственником, который после столыпинской хуторской реформы казался господином

завтрашнего дня, идущим в деревне на смену разорившемуся среднему и мелкому дворянству. В той

же кулацкой среде действовали и евангелические секты. Синодская церковь теперь оказалась

совершенно парализованной пред лицом этой новой опасности

98

, тем более что в среде ее

собственного клира вспыхнула искра старого разделения. Как мы видели, приходское духовенство

тяготилось епископской администрацией, и теперь часть его перешла в оппозицию, надеясь на

«канонические реформы» в церкви, т. е. на введение ограничений по отношению к епископским

поборам и произволу. И в третьей (столыпинской) думе, когда революция, казалось, была раздавлена

и можно было приступить к заплатам давшего течь корпуса самодержавного корабля, этот факт при-

чинил большие неприятности думским епископам. Им не удалось сколотить особую группу

депутатов-клириков; часть депутатов из священников осталась на скамьях кадетов и «левых», т. е.

мирнообновленцев и прогрессистов. «Левые» священники заявили, что образование такой фракции

есть не что иное, как нарождение клерикальной партии, и что это в высшей степени нежелательно.

Началась борьба на думской арене.

«Клерикальная» партия оказалась представленной лишь епископатом и черносотенными

священниками-депутатами. Насколько можно было уловить ее программу, это была программа

отчасти реставрации победоносцевского положения синодской церкви, отчасти защиты епископских

доходов от посягательств думского контроля — контроль даже столыпинской думы казался епи-

скопам форменной ересью. По крайней мере, бой был дан именно по возбужденному думской

бюджетной комиссией вопросу о подчинении государственному контролю расходования кроме

98

Н. М. Никольский в данном случае преувеличил остроту кризиса русского православия, вызванного веротерпимостью, которая была провозглашена

царским манифестом от 17 апреля 1905 г. Нет оснований утверждать, будто из-за этого манифеста синодальная церковь «оказалась совершенно

парализованной»: она по-прежнему опиралась па поддержку самодержавия и сохраняла господствующие позиции в обществе, пользуясь привилегиями,

которых не имели другие конфессии и деноминации дореволюционной России.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

212

бюджетных также и внебюджетных средств церкви, которыми до этого времени, как мы видели,

бесконтрольно распоряжались епископы. Думскому лидеру епископата, епископу Евлогию, мере-

щилась «тревожная историческая параллель» — екатерининская секуляризация. «Кто может

поручиться», вопиял он, «что бюджетная комиссия... в следующем году не выскажет пожелания

переложить их (церковные средства) в общегосударственное казначейство, а затем и совсем передать

заведование их из власти церковной к власти гражданской или государственной?» Евлогий возражал

вообще против всяких проектов преобразования церкви, исходящих из государственных

учреждений, он напоминал, что «церковь есть учреждение божественное и вечное, ее законы

непреложны, а идеалы жизни государственной», с горечью добавлял он, «как известно, подвергаются

постоянным изменениям». Поповские подголоски епископата вторили им. По проекту бюджетной

комиссии, говорили они, «действительные князья церкви, епископы, должны будут уступить почти

все свои права, унаследованные от апостолов, князьям светским» — «это есть не что иное, как...

посягательство на чужую собственность и на права церкви и ее достояние».

Но при этом, конечно, защитники «непреложных законов вечной церкви» прибегали к

помощи тех же «князей светских» — к объединенному дворянству, для которого епископ был

естественным союзником в борьбе против революции, а чрез дворянство — к помощи верных

реакции органов государственной власти — государственного совета, присяжного могильщика всех

мало-мальски неприятных царизму думских проектов, и к истинному своему главе — императору

Николаю. Отражение зловредных октябристских посягательств на епископский кошелек было для

«клерикалов» первым шагом в борьбе, в дальнейшем епископат мечтал об упразднении

веротерпимости и возвращении синодской церкви прежнего положения. Возражая против прави-

тельственного проекта о старообрядческих общинах, тот же Евлогий заявил, что «во имя

первенствующего и господствующего положения православной церкви не допустимы для

старообрядцев ни свобода проповеди, ни явочный порядок открытия их общин, ни наименование

совершителей старообрядческого культа священнослужителями». Однако закон прошел —

столыпинское правительство считалось с буржуазией и опиралось на группу Гучкова, — и речь

Евлогия осталась лишь декларацией. Она показывала, что епископат ничего не забыл и ничему не

научился; но для всякого мало-мальски разумного политического деятеля было ясно, что программа

«клерикалов» является вернейшим средством не возрождения, а окончательного разрушения

синодской церкви.

Между тем буржуазные партии не могли равнодушно взирать на разложение синодской

церкви и на грозящую им потерю того орудия, какое могла дать им в руки сильная православная

церковная организация. Это беспокойство буржуазных групп учитывала и та часть приходского

клира, главным образом городского, которая была представлена в думе священниками, отказав-

шимися войти в «клерикальную» партию. Вопрос стоял коренной — вопрос об окончательной

ликвидации аграрной революции путем насаждения крепкого собственнического крестьянства. Эта

будущая опора императорской России мыслилась цветом «новой крестьянской общественности»,

манившей собою даже и кадетов: «новая крестьянская общественность» в изображении кадета

Евгения Трубецкого должна была быть одновременно и демократической, и религиозной. Тем

более столыпинские партии октябристов и умеренно правых, представлявшие по преимуществу

интересы капиталистического землевладения, не могли равнодушно смотреть на происходивший

процесс ослабления церковных позиций в деревне. Они хотели во что бы то ни стало удержать в

своих руках влияние на крестьянство, в особенности на его новые крепкие слои. Отсюда в среде

этих партий возникло требование немедленной и радикальной реформы церкви. Реформа должна

была опереться на приходское духовенство; на епископат не возлагалось никаких надежд. Поэтому

реформа была предложена думе в скромном виде проекта реформы прихода. Однако октябристы не

скрывали принципиального значения этой реформы и ее решающего значения для судеб православия

и нового «думского» строя.

В откровенных и весьма резких для октябристов речах лидеры октябристов третьей думы

констатировали, что в синодской церкви между клиром и паствой существует гибельный разрыв,

опасный не только для церкви, но и для государства, ибо, как говорил Каменский, рознь и

острые недоразумения между духовенством и прихожанами «создают вредную в государственном

отношении почву для питания общественного недовольства» и парализуют деятельность церкви в

сфере забот «о благе народа и его нравственном преуспеянии». «Колеблется религиозная жизнь,

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

213

колеблется величайшая, единственная основа нравственного строя населения», — вторил

Каменскому Капустин и рисовал перед думой мрачные перспективы будущего, когда «без этой

основы» общество превратится «в стадо грызущихся индивидов». Октябристам вторил и кадет

Караулов, обращавший внимание на «ужасное» явление, что «массы обезвериваются», что

«огромная самоценность церкви обесценивается... к громадному вреду не только для дела цер-

ковного, но и для дела государственного». Этому распаду православной церкви граф Уваров

противопоставлял спаянность и единство старообрядческой церкви, где клирики и прихожане

органически связаны друг с другом. Исправить дело, по мнению октябристов, можно было

только реформой прихода: установлением права прихожан избирать и смещать клириков,

предоставлением приходу прав юридического лица и права приобретать и владеть недвижимостью и

освобождением прихода от незаконных сборов в пользу архиереев, «обирающих церкви». В

некоторых земских кругах шли еще дальше и предлагали превратить приход в мелкую земскую

единицу, вдвинув его в систему земских учреждений. О реформе епископата и синодского

управления октябристы дипломатично умалчивали; но для всех было ясно, что подобная реформа

прихода неминуемо повлечет за собою и радикальную реформу церковных верхов.

Вполне естественно, что такая «скромная» реформа вызвала бурный протест со стороны

епископата и стоявших за ним реакционных партий. Это было появление того самого страшного

призрака новой секуляризации, который несколько раньше мерещился епископу Евлогию. В думе

епископат выступил против реформы прихода единым фронтом. Только четыре епископа со всяче-

скими оговорками согласились с необходимостью предоставить прихожанам право избирать

кандидатов на должности клириков. Все остальные ссылались, точно сговорившись, на «невежество

и темноту народа» и категорически возражали против избирательных прав прихода, рисуя мрачные

перспективы, что прихожане будут избирать в священники проходимцев, сектантов и других

«волков в овечьей шкуре». Один из епископов, Владимир Екатеринбургский, вскрыл даже

социальную сущность предлагаемой реформы, указав, что стремления реформаторов направляются

«на усиление влияния кулачества в приходской жизни через юридическое обособление прихода от

церкви (?) и епископа».

Но, конечно, всего решительнее и порою с пеной у рта епископат высказывался против какого

бы то ни было уменьшения епископских доходов. Не решаясь защищать неприкосновенность своего

прежнего произвола в этой области, епископы предлагали делить все церковные имущества и все

доходы на две категории — храмовых средств, идущих исключительно в церковную кассу в

распоряжение старосты и причта, и приходских средств, расходуемых «согласно канонам» под

контролем епископа, который наблюдает за исправною уплатою налогов, устанавливаемых высшею

церковною и епархиальною властью. Владимир Екатеринбургский и тут оказался откровеннее всех

своих коллег и предложил реформу навыворот — переписать все церковное имущество на

епископов, которые должны быть единственными распорядителями всех церковных средств в

епархии. Полемика и разработка разных проектов продолжались до 1915 г.; тут вопрос в думе был

снят с очереди войною.

Война форсировала кризис самодержавного строя; вместе с тем пошел вперед гигантскими

шагами также и кризис государственной церкви. Когда после летней кампании 1915 г. выяснилось,

что война, в сущности, уже проиграна, и когда вновь во весь рост встал грозный призрак революции

и гибели царской империи, объединенное дворянство и «клерикалы» потеряли голову и

договорились в отчаянии до необходимости восстановления чистого средневековья, по крайней мере

в церковной области. Съезд монархических организаций и правых партий, происходивший в Нижнем

в ноябре 1915 г. и насчитывавший в числе своих почетных членов нескольких крупнейших

епископов, нашел, что для спасения государства и церкви необходимо объявить «жидовство»

изуверной религией и изгнать всех евреев из России, объявить ересью и запретить также все про-

тестантские исповедания, прогнать всех протестантов с государственной службы и отобрать у всех

немцев земли для раздачи крестьянам. Проводить эти «религиозные реформы» должен был синод; но

ни он, ни стоявшие за ним силы старого режима уже не были способны ни к каким реформам.

Вместо этой реформы началась в 1916 г. распутинская «реформа» церкви и государственного

управления. Григорий Распутин, шарлатан, жулик и эротоман, с кликой церковных проходимцев

стал распорядителем судеб государства и церкви, смещал и назначал министров и архиереев,

объявлял новых святых и превратил высшее государственное и церковное управление в свою

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

214

личную лавочку. Это был новый жестокий удар по церкви, нанесенный ей изнутри, такой удар, какой

не мог бы нанести ей и злейший враг.

Один из немногих разбиравшихся в политической ситуации министров 1916 г. Кривошеин так

оценивал положение: «Делаются и готовятся вещи отвратительные. Никогда не падал синод так

низко. Если кто-нибудь хотел бы уничтожить в народе всякое уважение к религии, всякую веру, он

лучше не мог бы сделать... Что вскоре останется от церкви? Когда царизм, почуяв опасность, захочет

на нее опереться, вместо церкви окажется пустое место. Право, я сам порою начинаю верить, что

Распутин — антихрист...»

До известной степени Кривошеин оказался пророком. Синодская церковь была потрясена до

основания Октябрем, разгромившим и уничтожившим начисто ее классовую и государственную

опору. Последующее десятилетие было периодом ее быстрого разложения и упадка. Разбитой

оказалась и старообрядческая церковь, так как ее хозяева, промышленные и банковские тузы,

оказались или физически уничтоженными и экспроприированными, или по ту сторону границы

Советского Союза, в эмиграции. Старообрядческий поповщинский собор 1927 г. вынужден был

констатировать, что Рогожское кладбище, этот «старообрядческий кремль всей России», приходит в

упадок, здания не ремонтируются, погост не может сохраняться в должном порядке, коммунальные

повинности несутся неисправно, ибо на все это нет средств. Собору, так недавно сидевшему на

миллионах, пришлось в создавшемся «грозном положении» протянуть руку за милостыней, за

доброхотными даяниями той мелкой паствы, какая еще осталась в поповщине после разгрома

старообрядческих буржуазных верхов. Только сектантство в некоторых местах обнаружило

живучесть и даже расширило свою базу за счет упадка православия; но и этот успех временный, ибо

созданное революцией новое общество уже не нуждается в религии.

Сумерки богов наступили; дело идет к их вечной ночи.

БИБЛИОГРАФИЯ

Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И. О религии. М., 1975.

Маркс К., Энгельс Ф. Об атеизме, религии и церкви. М., 1971.

В. И. Ленин об атеизме, религии и церкви. М., 1980.

ОБЩИЕ РАБОТЫ

Бонч-Бруевич В. Д. Избранные атеистические произведения. М., 1973.

Герцен А. И. об атеизме, религии и церкви. М., 1976.

Красиков П. А. Избранные атеистические произведения. М., 1970.

Крывелев И. А. История религий. Очерки в двух томах. М., 1975—1976.

Скворцов-Степанов И. И. Избранные атеистические произведения. 3-е изд. М., 1959.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1976.

Ярославский Ем. О религии. М., 1957.

ПРАВОСЛАВИЕ

Алмазов С. Ф., Питерский П. Я. Праздники православной церкви. М., 1962.

Белевиц 3. В. Православная церковь Литвы под сенью свастики (1941—1944). Рига, 1967.

Белов А. В. Правда о православных «святых». М., 1968.

Белов А. В. Когда звонят колокола. М., 1977.

Брихничев И. П. Патриарх Тихон и его церковь. М., 1923.

Будовниц И. Общественно-политическая мысль Древний Руси (XI— XIV вв.). М., 1960.

Буркин Н. Монастыри в России. М, 1931.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

215

Гантаев Н. М. Церковь и феодализм на Руси. М., 1960.

Гордиенко Н. С., Носович В. И., Харахоркин Л. Р. Современное православие и его идеология. М.,

1963.

Гордиенко Н. С. Современное православие. М., 1968.

Гордиенко Н. С. Чему учат с амвона. Л., 1975.

Гордиенко Н. С., Комаров П. М., Курочкин П. К. Политиканы от религии. Правда о «русской

зарубежной церкви». М., 1975.

Гордиенко Н. С., Курочкин П. К. Особенности модернизации современного русского православия.

М., 1978.

Гордиенко Н. С. Православные святые: кто они? Л., 1979.

Гордиенко Н. С. Мистика на службе современного православия. М., 1981.

Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949.

Грекулов Е. Ф. Нравы русского духовенства. М., 1928.

Грекулов Е. Ф. Русская церковь в роли помещика и капиталиста. М., 1930.

Грекулов Е. Ф. Православная церковь — враг просвещения. М., 1962.

Грекулов Е. Ф. Православная инквизиция в России. М., 1964.

Грекулов Е. Ф. Церковь, самодержавие, народ (2-я половина XIX— начало XX в.). М., 1969.

Демьянов А. И. Истинно православное христианство. Критика идеологии и деятельности. Воронеж,

1977.

Дмитрев А. Д. Церковь и крестьянство на Руси. М., 1931.

Дмитрев А. Д. Церковь и идея самодержавия в России. М., 1931.

Дмитрев А. Д. Петр I и церковь. М.— Л., 1931.

Дмитрев А. Д. Инквизиция в России. М., 1937.

Документы обличают. Реакционная роль религии и церкви на территории Белоруссии. Сборник.

Минск, 1964.

Доля В. Е. Современное православие и мораль. Львов, 1968.

Емелях Л. И. Антиклерикальные движения крестьян в период первой русской революции. М.—Л.,

1965.

Емелях Л. И. Крестьяне и церковь накануне Октября. Л., 1976.

Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI века.

М.—Л., 1955.

Каменев С. А. Церковь и просвещение в России. М., 1930.

Кандидов Б. П. Церковь и 1905 г. М., 1926.

Кандидов Б. П. Голод 1921 г. и церковь. М.—Л., 1932.

Клибанов А. И. Реформацнонное движение в России в XIV — первой половине XVI в. М., 1960.

Красников Н. П. В погоне за веком (Отражение социальных процессов в богословских трудах и

проповеднической деятельности православных священнослужителей). М., 1968.

Красников Н. П. Православная этика: прошлое и настоящее. М., 1981.

Кувакин В. А. Религиозная философия в России. М., 1980.

Курочкин П. К. Православие и гуманизм. М., 1962.

Курочкин П. К. Социальная позиция русского православия. М., 1969.

Курочкин П. К. Эволюция современного русского православия. М., 1971.

Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI века. М.—Л.,

1960.

Лунин А. В. Октябрьская революция и церковь. М., 1925.

Мальцев Г. Спасая «Корабль веры»: очерки эволюции современного русского православия.

Новосибирск, 1981.

Мартыненко Н. И. Атеистическая работа среди последователей православия. Воронеж, 1976.

Молоков В. А. Философия современного православия. Минск, 1968.

Новиков М. П. Православие и современность. М., 1965.

Новиков М. П. Новые тенденции в идеологии и деятельности православия. М., 1971.

Новиков М П. Современный религиозный модернизм. М., 1973.

Новиков М. П. Кризис современного православного богословия. М., 1979.

Новиков М. П. Тупики православного модернизма. М., 1979.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

216

Новицкий Р. Роль церкви в империалистической войне. М., 1939.

Носова Г. А. Язычество в православии. М., 1975.

О святых мощах (Сборник материалов). М., 1961.

Осипов А. А. Катехизис без прикрас. М., 1963.

Осипов А. А. Откровенный разговор с верующими и неверующими. Л., 1978.

Паозерский М. Ф. Русские святые перед судом истории. М., 1923.

Писарев В. И. Церковь и крепостное право в России. М., 1931.

Плаксин Р. Ю. Крах церковной контрреволюции. 1917—1923 гг.,. М., 1968.

Позойский С. И. К истории отлучения Льва Толстого от церкви. М., 1979.

Реакционная роль религии и церкви. Архивные документы о деятельности священнослужителей в

Молдавии. Кишинев, 1969.

Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России). М.,

1975.

Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. М.—Л., 1966.

Ростов Н. Духовенство и русская контрреволюция конца династии Романовых. М., 1930.

Рыбкин Г. Православие на службе самодержавия в России. М., 1930.

Самсонов А. М. Антифеодальные народные восстания в России и церковь. М., 1955.

Суглобов Г. А. Союз креста и меча (Церковь н война). М., 1969.

Титов В. Е. Православие. М., 1967.

Ушаков В. М. Православие и XX век. Критика модернизма и фальсификации в идеологии

современной русской православной церкви. Алма-Ата, 1968.

Церковь в истории России (IX в.— 1917 г.). Критические очерки. М„ 1967.

Чертихин В. Е. Идеология современного православия. М., 1965.

Чертков А. Б. Крах. М., 1968.

Чудновцев М. Н. Церковь и театр. М., 1970.

Шалаев Ю. М. Современное православие и наука. М., 1964.

Шамаро А. А. О чем умалчивает церковный календарь. М., 1964.

Шахнович М. И. Ленин и проблемы атеизма. М.—Л., 1961.

Шишкин А. А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола русской православной

церкви. Казань, 1970.

Юдин И. И. Правда о петербургских «святынях». 2-е изд. Л., 1966.

СТАРООБРЯДЧЕСТВО

Гагарин Ю. В. Старообрядцы. Сыктывкар, 1973.

Ивонин Ю. М. Старообрядцы и старообрядчество в Удмуртии. Ижевск, 1973.

Карцев В. Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории России. Калинин,

1971.

Катунский А. Е. Старообрядчество. М., 1972.

Миловидов В. Ф. Современное старообрядчество. М., 1979.

Миловидов В. Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем. М., 1969.

Мотицкий В. П. Старообрядчество в Забайкалье. Улан-Удэ, 1976.

Подмазов А. А. Церковь без священства. Рига, 1973.

Пругавин А. С. Старообрядчество во второй половине XIX века, Очерк из новейшей истории раскола.

М., 1904.

СЕКТАНТСТВО

Баптизм и баптисты (Социологический очерк). Минск, 1969.

Белов А. В. Адвентисты. М., 1964.

Белов А. В. Секты, сектантство, сектанты. М., 1978.

Ипатов А. Н. Меннониты. М., 1978.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

217

Калиничева 3. В. Социальная сущность баптизма. Л., 1972.

Клибанов А. И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М., 1973.

Клибанов А. И. Проблемы изучения и критики религиозного сектантства. М., 1971.

Коник В. В. «Истины» свидетелей Иеговы. М., 1978.

Коник В. В. Иллюзии свидетелей Иеговы. М., 1981.

Критика религиозного сектантства (Опыт изучения религиозного сектантства в 20 — начале 30-х

годов). М., 1974.

Лентин В. Н. Адвентисты седьмого дня. М., 1966.

Лялина Г. С. Баптизм: иллюзии и реальность. М., 1977.

Лялина Г. С. Новые тенденции в идеологии баптизма. М., 1979.

Малахова И. А. Духовные христиане. М., 1970.

Москаленко А. Т. Пятидесятники. 2-е изд. М., 1973.

Москаленко А. Т. Идеология и деятельность христианских сект. Новосибирск, 1978.

Поракишвили 3. И. Духоборы в Грузии. Тбилиси, 1970.

Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М., 1905.

Пругавин А. С. Религиозные отщепенцы. Очерки современного сектантства. Два выпуска. Спб.,

1907.

Пругавин А. С. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством. М., 1905.

Сафронова Н. А. Реакционность мистических идей современного христианского сектантства. Львов,

1975.

Федоренко Ф. И. Секты, их вера и дела. М., 1965.

Филимонов Э. Г. Баптизм и гуманизм. М., 1968.

Филимонов Э. Г. Новые тенденции в идеологии и деятельности современного сектантства. М., 1977.

Филимонов Э. Г. Христианское сектантство и проблемы атеистической работы. Киев, 1981.

Яроцкий П. Л. Кризис иеговизма (Критический анализ идеологии и эволюции обыденного

религиозного сознания). Киев, 1979.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

218

СОДЕРЖАНИЕ

Н. М. НИКОЛЬСКИЙ

И ЕГО «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ»

2

НАСАЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ

9

РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ ЭПОХИ УДЕЛЬНОГО ФЕОДАЛИЗМА

14

КРИЗИС ФЕОДАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ

И МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

28

РЕФОРМА НИКОНА И НАЧАЛО РАСКОЛА

40

РЕЛИГИОЗНО-СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

49

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ КРЕПОСТНОЙ ЭПОХИ

65

СТАРООБРЯДЧЕСТВО НА ПОЧВЕ ТОРГОВОГО КАПИТАЛА

80

СЕКТАНТСТВО КРЕПОСТНОЙ ЭПОХИ

92

СТАРООБРЯДЧЕСТВО И СКОПЧЕСТВО

НА ПОЧВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА

109

СЕКТАНТСТВО ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ

125

КРИЗИС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ

138

БИБЛИОГРАФИЯ

149

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

(Не сканировался)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

219

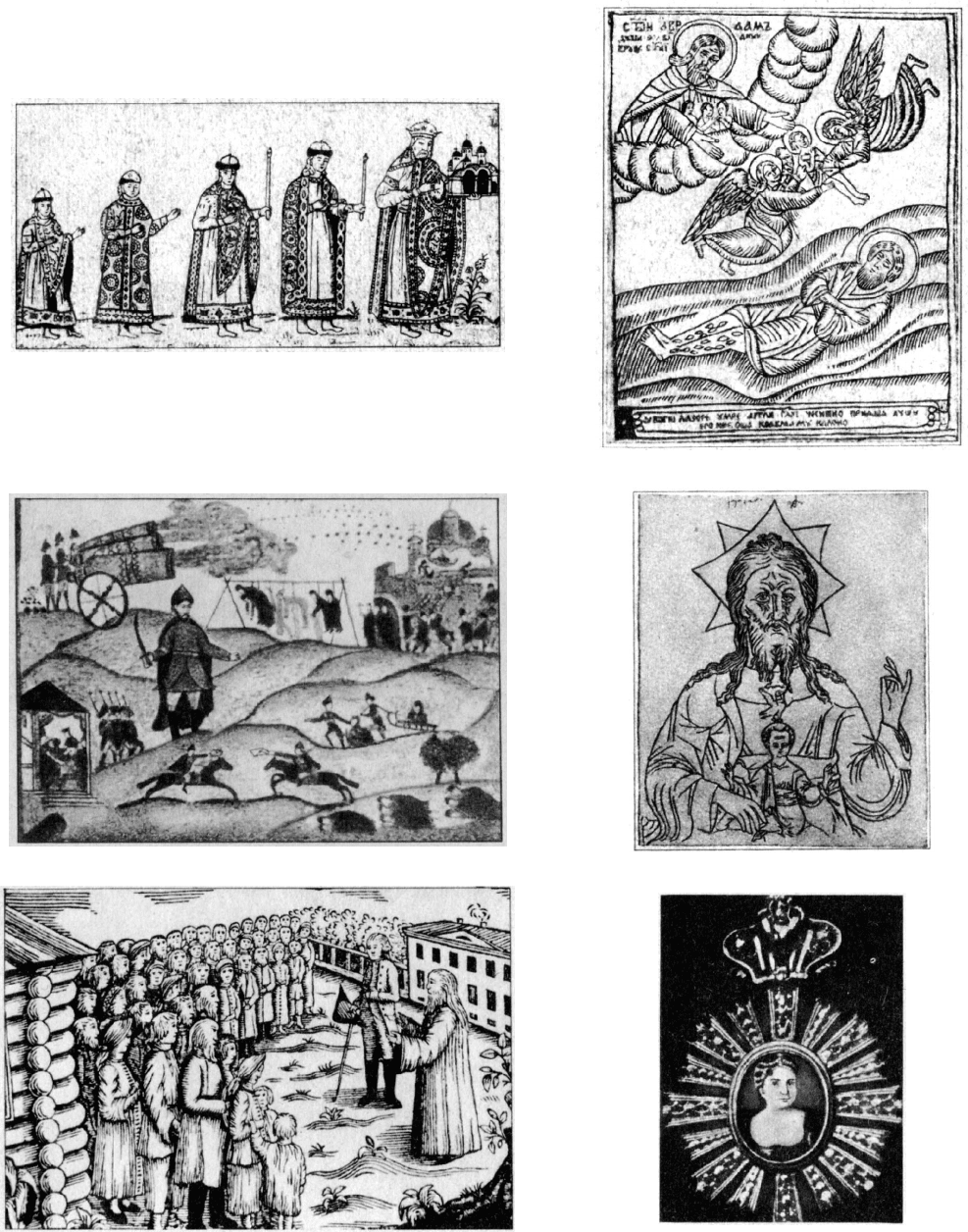

И Л Л Ю С Т Р А

Ц И И

Ярослав Мудрый с детьми подносит богу церковь Ангелы несут к богу душу праведника

Соловецкая осада (старообрядческий лубок) «Единосущная» («несекомая») троица

Священник уговаривает крестьян повиноваться

пом

ещику

Епископская панагия с изображением Анны

Иоанновны

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

220

Отрезание бороды у раскольника (лубок) Вознесение на небо Александра III (рисунок)

Г.Н. Горелов. Казнь еретиков в 1504 году

OCR – Ю. Барабошкин

e-mail: louchi2@mail.ru

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.