Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника

Подождите немного. Документ загружается.

390

Глава 20. Полупроводниковые импульсные включающие коммутаторы

расположенных рядом тиристорных секций. Форма распределения концентра-

ции избыточных носителей показана в правой части рис. 4. Суммарное количе-

ство введенного заряда регулируется амплитудой и длительностью импульса

тока накопления. После окончания импульса начинается нарастание тока в

главной цепи; этот ток равномерно распределен по всей площади, так как плот-

ность инициирующего заряда в любой точке прибора значительно выше кри-

тической.

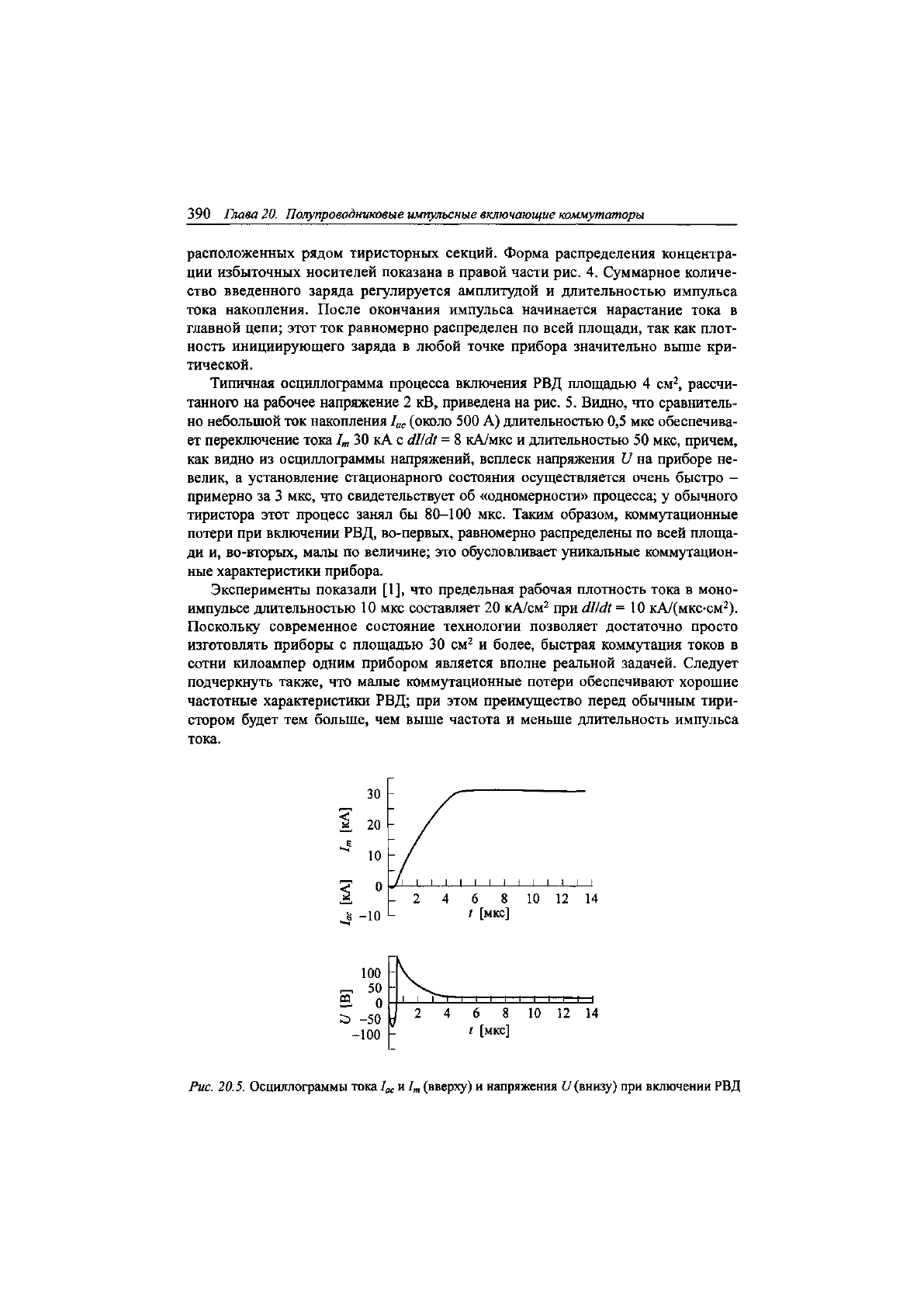

Типичная осциллограмма процесса включения РВД площадью 4 см

2

, рассчи-

танного на рабочее напряжение 2 кВ, приведена на рис. 5. Видно, что сравнитель-

но небольшой ток накопления 1

ас

(около 500 А) длительностью 0,5 мкс обеспечива-

ет переключение тока

1

т

30 кА с

сШЖ

= 8 кА/мкс и длительностью 50 мкс, причем,

как видно из осциллограммы напряжений, всплеск напряжения V на приборе не-

велик, а установление стационарного состояния осуществляется очень быстро -

примерно за 3 мкс, что свидетельствует об «одномерности» процесса; у обычного

тиристора этот процесс занял бы 80-100 мкс. Таким образом, коммутационные

потери при включении РВД, во-первых, равномерно распределены по всей площа-

ди и, во-вторых, малы по величине; это обусловливает уникальные коммутацион-

ные характеристики прибора.

Эксперименты показали [1], что предельная рабочая плотность тока в моно-

импульсе длительностью 10 мкс составляет 20 кА/см

2

при

<ШЖ

= 10 кА/(мкс см

2

).

Поскольку современное состояние технологии позволяет достаточно просто

изготовлять приборы с площадью 30 см

2

и более, быстрая коммутация токов в

сотни килоампер одним прибором является вполне реальной задачей. Следует

подчеркнуть также, что малые коммутационные потери обеспечивают хорошие

частотные характеристики РВД; при этом преимущество перед обычным тири-

стором будет тем больше, чем выше частота и меньше длительность импульса

тока.

г

1

о -/'

1 1 1 1

Д - 2 4

^ -10 ^

1 I I I I I I 1 I I I I I I

2 4 6 8 10 12 14

{ [мкс]

2 4 6 8 10 12 14

I [мкс]

Ь -50

-100 ~

Рис. 20.5.

Осциллограммы тока

1

ас

и 1

т

(вверху) и напряжения V (внизу) при включении РВД

^

20.2 Импульсные тиристоры наносекундного диапазона

391

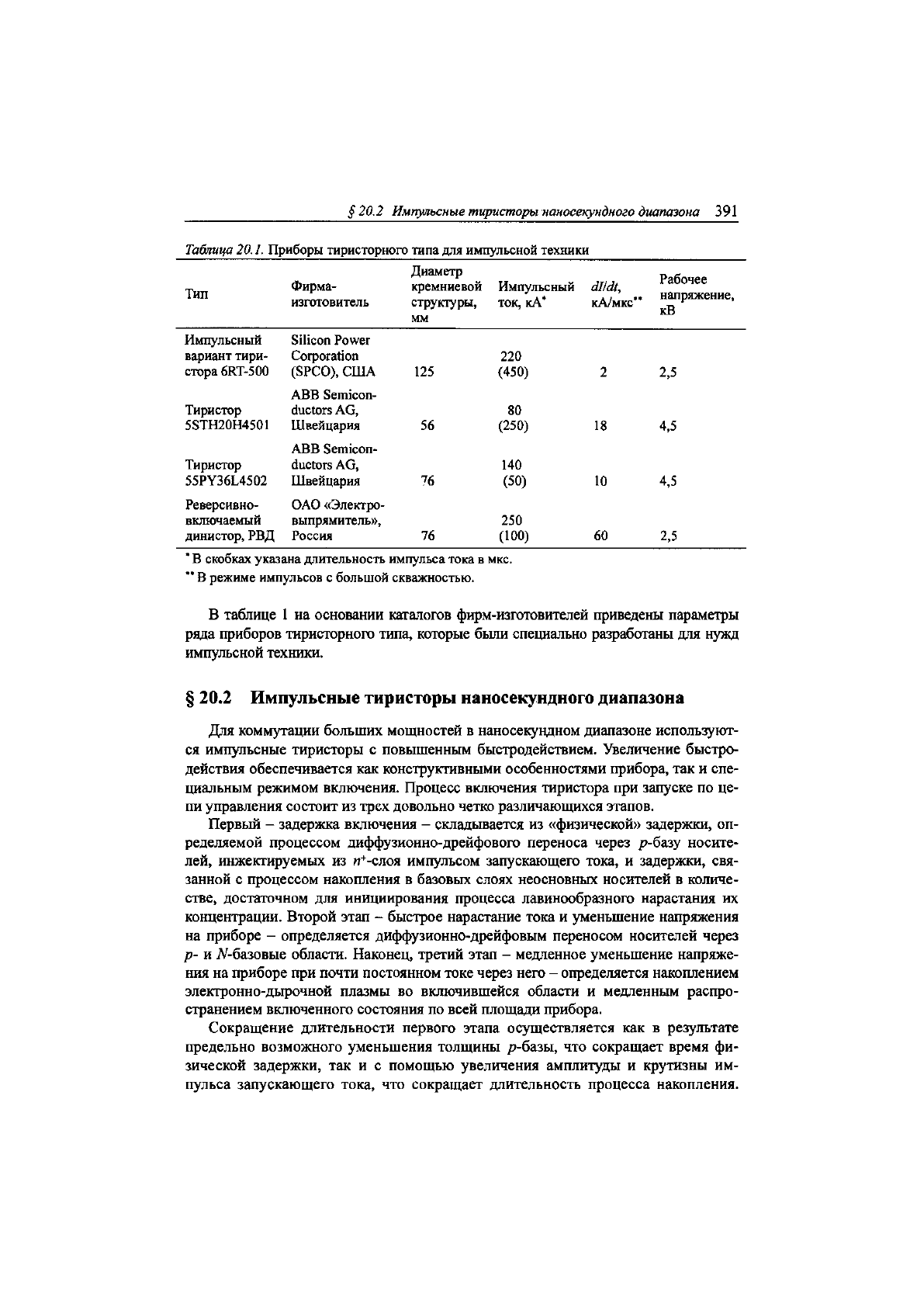

Таблица 20.1.

Приборы тиристорного типа для импульсной техники

Тип

Фирма-

изготовитель

Диаметр

кремниевой

структуры,

мм

Импульсный

ток, кА*

кА/мкс**

Рабочее

напряжение,

кВ

Импульсный

вариант тири-

стора 6КТ-500

8Шсоп Роууег

Согрогайоп

(8РСО), США

125

220

(450)

2

2,5

Тиристор

58ТН20Н4501

АВВ Зеписоп-

ёисФгз АС,

Швейцария

56

80

(250)

18

4,5

Тиристор

55РУ36Ь4502

АВВ Зегшсоп-

ёшЯогз

АО,

Швейцария

76

140

(50) 10 4,5

Реверсивно-

включаемый

динистор, РВД

ОАО «Электро-

выпрямитель»,

Россия

76

250

(100) 60

2,5

* В

скобках указана длительность импульса тока

в

мкс.

** В

режиме импульсов с большой скважностью.

В таблице 1 на основании каталогов фирм-изготовителей приведены параметры

ряда приборов тиристорного типа, которые были специально разработаны для нужд

импульсной техники.

§ 20.2 Импульсные тиристоры наносекундного диапазона

Для коммутации больших мощностей в наносекундном диапазоне используют-

ся импульсные тиристоры с повышенным быстродействием. Увеличение быстро-

действия обеспечивается как конструктивными особенностями прибора, так и спе-

циальным режимом включения. Процесс включения тиристора при запуске по це-

пи управления состоит из трех довольно четко различающихся этапов.

Первый - задержка включения - складывается из «физической» задержки, оп-

ределяемой процессом диффузионно-дрейфового переноса через р-базу носите-

лей, инжектируемых из л

+

-слоя импульсом запускающего тока, и задержки, свя-

занной с процессом накопления в базовых слоях неосновных носителей в количе-

стве, достаточном для инициирования процесса лавинообразного нарастания их

концентрации. Второй этап - быстрое нарастание тока и уменьшение напряжения

на приборе - определяется диффузионно-дрейфовым переносом носителей через

р- и ^-базовые области. Наконец, третий этап - медленное уменьшение напряже-

ния на приборе при почти постоянном токе через него - определяется накоплением

электронно-дырочной плазмы во включившейся области и медленным распро-

странением включенного состояния по всей площади прибора.

Сокращение длительности первого этапа осуществляется как в результате

предельно возможного уменьшения толщины р-базы, что сокращает время фи-

зической задержки, так и с помощью увеличения амплитуды и крутизны им-

пульса запускающего тока, что сокращает длительность процесса накопления.

392

Глава 20. Полупроводниковые импульсные включающие коммутаторы

В современных быстродействующих тиристорах с толщиной р-базы 20-25 мкм

длительность первого этапа лежит в пределах 20-50 не.

Длительность второго этапа, разумеется, будет тем меньше, чем меньше тол-

щина базовых областей, но уменьшение толщины Лабазы приводит к снижению

рабочего напряжения. Поэтому в мощном высоковольтном быстродействующем

тиристоре для ускорения процесса переноса носителей через толстую Лабазу про-

цесс включения проводится так, чтобы в течение всего второго этапа в Лабазе со-

хранялось достаточно большое поле, обеспечивающее быстрый перенос носите-

лей. Для этого необходимо, чтобы к тиристору перед включением было приложено

предельно возможное напряжение, а плотность тока в процессе включения должна

быть достаточно высокой. При таком характере процесса в современных тиристорах

с рабочим напряжением в 1,7-2 кВ длительность второго этапа составляет 20-50 не,

но остаточное напряжение на приборе в конце этапа довольно высокое - 100-200 В.

Третий этап процесса в быстродействующих тиристорах, как правило, не успе-

вает завершиться, поскольку его длительность обычно много больше, чем дли-

тельность импульса рабочего тока, и весь процесс коммутации практически проис-

ходит в ОПВ.

При включении тиристорных структур в режиме с высоким быстродействием

при больших блокируемых напряжениях и высокой плотности тока может проис-

ходить спонтанная локализация процесса на втором этапе, обусловленная зависи-

мостью скорости нарастания тока от напряжения на приборе и плотности тока [7].

Когда напряжение на тиристоре еще достаточно велико, а плотность тока в некото-

рой области ранее, чем в соседних, достигает характерного для данного типа при-

бора значения происходит резкое ускорение переходного процесса нарастания

тока через рассматриваемую область, связанное с переходом от диффузионного к

полевому механизму переноса. Это явление носит сугубо нестационарный харак-

тер; с течением времени распределение тока в структуре выравнивается, причем

длительность процесса выравнивания существенно превышает время фронта токо-

вого импульса. Как показали эксперименты на тиристорах КУ-108, в быстрой фазе

переходного процесса участвует лишь 20% площади ОПВ или около 0,02 площади

силового электрода. Таким образом, в быстродействующих тиристорах имеет ме-

сто сильнейшая локализация тока, которая приводит к локальному тепловыделе-

нию и появлению механических напряжений, что ограничивает импульсную мощ-

ность и является первопричиной деградации приборов.

Для подавления этого эффекта необходимо посредством внешнего управляю-

щего воздействия быстро увеличить плотность тока в структуре до значения, боль-

шего /кр, и исключить начальную медленную фазу переходного процесса; при этом

обеспечивается дальнейшее быстрое нарастание плотности тока практически од-

нородно по всей площади. При запуске тиристора по цепи управления это можно

осуществить, увеличив амплитуду импульса тока управления при условии, что

длительность фронта этого импульса много меньше времени нарастания анод-

ного тока. В экспериментах с тиристорами типа КУ-108 [1], при ^10 не, /

у

= 20 А

и частоте повторения 50 Гц, коммутируемый ток может быть увеличен до 10

3

А,

что в 20 раз превышает паспортное значение. При этом наблюдается почти одно-

родное распределение тока по ОВП.

$

20.2 Импульсные тиристоры наносекундного диапазона

393

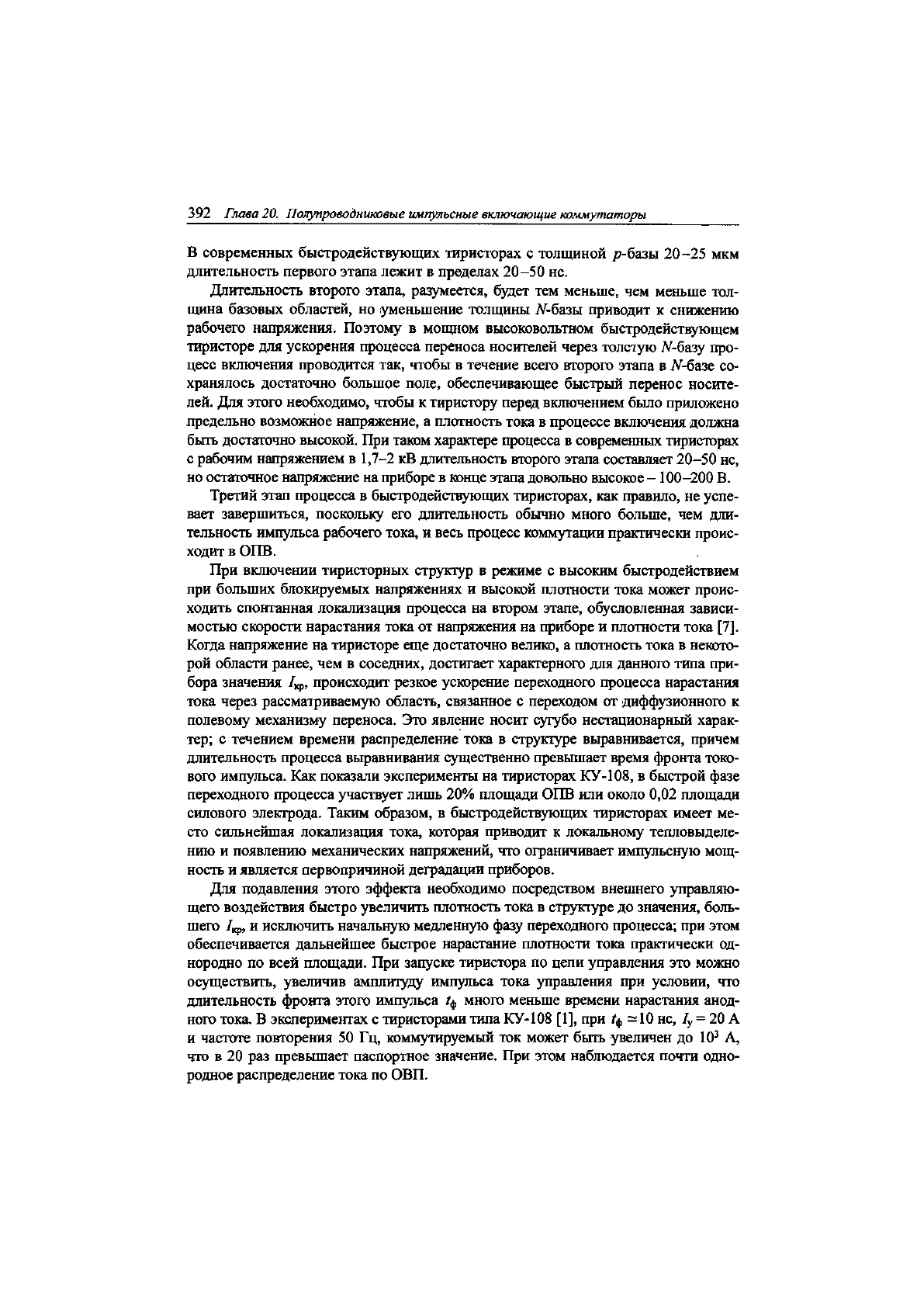

Напряжение, блокируемое современными быстродействующими тиристорами,

сравнительно невелико и составляет 1-2 кВ, его увеличение невозможно без сни-

жения быстродействия тиристоров. В то же время амплитуда импульса тока в на-

грузке ограничивается волновым сопротивлением, а скорость нарастания тока -

постоянной времени разрядного контура. Поэтому для повышения мощности ти-

ристорных коммутаторов целесообразно наряду с повышением рабочих токов ти-

ристоров использовать их последовательное соединение для повышения рабочих

напряжений. Например, на основе последовательного соединения приборов типа

КУ-108 был создан быстродействующий коммутатор с блокируемым напряжением

около 10 кВ [8]. Для запуска коммутатора, построенного по схеме с зависимым

управлением пятью ведомыми тиристорами (рис. 6), управляющий импульс, дос-

таточный для подавления спонтанной локализации, подавался лишь на один веду-

щий тиристор 7ь включение которого сопровождалось протеканием крутого им-

пульса тока большой амплитуды в цепях управления остальных тиристоров. Ком-

мутатор обеспечивал нарастание тока до 10

3

А в омической нагрузке К

н

= 10 Ом за

время около 50 не в широком диапазоне блокируемых напряжений от 2 до 9 кВ.

Резкое повышение мощности, коммутируемой приборами тиристорного типа в

наносекундном диапазоне, возможно только с помощью методов, обеспечивающих

однородное и одновременное включение больших площадей р-л-р-л-структуры.

Создание прибора типа реверсивно включаемого динистора для наносекундного

диапазона, конечно, было бы радикальным решением этой проблемы. Однако при

длительности фронта тока в основной цепи тиристора порядка Ю

-7

с длительность

импульса тока накопления должна лежать в диапазоне 10~

8

с. Возможность введе-

ния инжекцией за столь короткие времена инициирующего заряда нужной плотно-

сти является проблематичной. Включение тиристора емкостным током при быст-

ром нарастании анодного напряжения (эффект

сШ/сН),

несмотря на однородное

С

6

ф Т

(

С

5

=Р ъ

Рис.

20.6.

Коммутатор с зависимым управлением ведомыми тиристорами по управляющему

электроду

394

Глава 20. Полупроводниковые импульсные включающие коммутаторы

распределение этого тока по площади, не может быть однородным, поскольку вво-

димый этим током заряд слишком мал, чтобы исключить спонтанную локализа-

цию. Возможным решением является переключение тиристора коротким импуль-

сом перенапряжения, при котором носители генерируются за счет ударной иониза-

ции непосредственно в 003 коллекторного перехода [1]. Для таких приборов

длительность импульса перенапряжения должна быть порядка времени фронта

основного тока; многочисленные эксперименты показали, что за столь короткие

времена пробой по поверхности /?-л-перехода не успевает развиться. Следует от-

метить, что для исключения спонтанной локализации тока на втором этапе процес-

са включения перенапряжение должно быть настолько большим, чтобы создать ток

/>

/кр.

Например, тиристор КУ-108 имеет ^ 20 А/см

2

, площадь около 0,5 см

2

, и

поэтому ток, создаваемый перенапряжением, должен быть не менее 100 А. Этому

соответствует примерно двукратное превышение напряжения над квазистатиче-

ским значением напряжения переключения.

Рассмотренный выше способ включения тиристоров может быть реализован в

различных схемах. На основе последовательного соединения трех тиристоров

КУ-108 был создан быстродействующий коммутатор [1] с рабочим напряжением

4,5 кВ, коммутируемым током 9 кА и фронтом нарастания тока около 100 не. Со-

противление нагрузки составляло 0,2 Ом. Здесь импульс перенапряжения пода-

вался на все три тиристора и обеспечивал начальный ток, больший критического.

Диоды служили для развязки контура управления и силового контура.

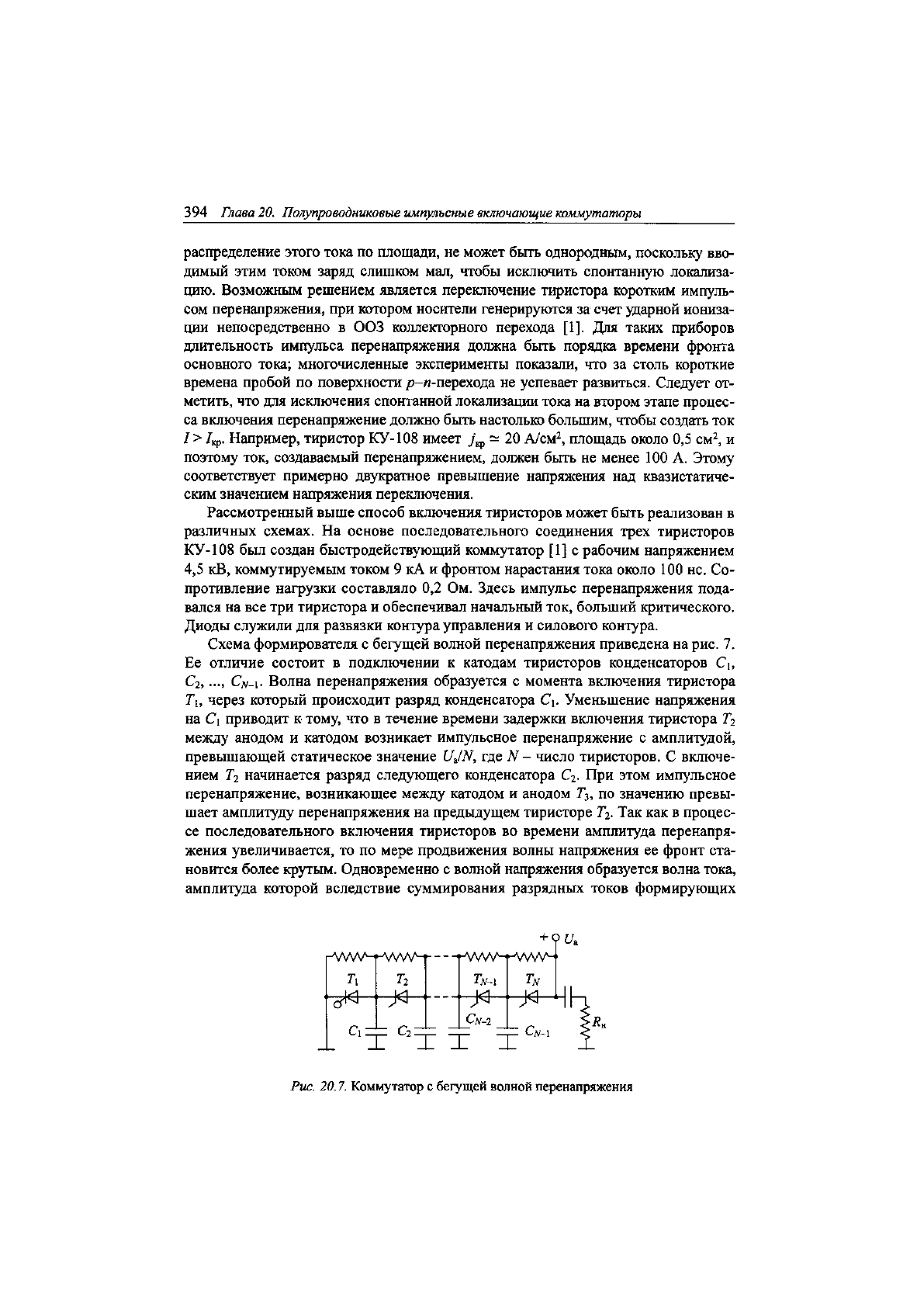

Схема формирователя с бегущей волной перенапряжения приведена на рис. 7.

Ее отличие состоит в подключении к катодам тиристоров конденсаторов С

ь

С

2

,..., Сдг_1. Волна перенапряжения образуется с момента включения тиристора

Т

и

через который происходит разряд конденсатора С\. Уменьшение напряжения

на С\ приводит к тому, что в течение времени задержки включения тиристора Т

2

между анодом и катодом возникает импульсное перенапряжение с амплитудой,

превышающей статическое значение где N - число тиристоров. С включе-

нием Т

2

начинается разряд следующего конденсатора С

2

. При этом импульсное

перенапряжение, возникающее между катодом и анодом Г

3

, по значению превы-

шает амплитуду перенапряжения на предыдущем тиристоре Т

2

. Так как в процес-

се последовательного включения тиристоров во времени амплитуда перенапря-

жения увеличивается, то по мере продвижения волны напряжения ее фронт ста-

новится более крутым. Одновременно с волной напряжения образуется волна тока,

амплитуда которой вследствие суммирования разрядных токов формирующих

+

?<Уа

[ЛЛМЛ-гЛЛМЛт

~

- -тЛЛ^/А-т^АЛ^

Т\

Т

2

СN-2

С\

__

С

2

——

__ __ Слм

Тм-1

Ты

Рис.

20.7.

Коммутатор с бегущей волной перенапряжения

§20.3

Пикосекундный диапазон

395

конденсаторов в процессе включения тиристоров возрастает по величине. К мо-

менту включения последнего тиристора Т

м

ток в разрядном контуре при пра-

вильно выбранных значениях емкостей конденсаторов С

ь

Сдг_1 достигает зна-

чения, близкого к пиковому току в нагрузке. Последнее приводит к тому, что на

время нарастания тока в нагрузке будет оказывать влияние паразитная индуктив-

ность небольшого по протяжению участка, состоящего из последнего тиристора

и нагрузки.

Переключение тиристора коротким мощным импульсом перенапряжения по-

зволяет реализовать предельно возможное быстродействие для тиристоров данного

класса, поскольку обеспечивает создание предельных электрических полей в ши-

рокой Лабазе при включении. Согласно экспериментальным данным, предельное

быстродействие составляет примерно 10 не на каждые 100 мкм толщины Лабазы.

Для дальнейшего ускорения процесса коммутации больших мощностей необходи-

мо привлечение других физических принципов.

§ 20.3 Пикосекундный диапазон

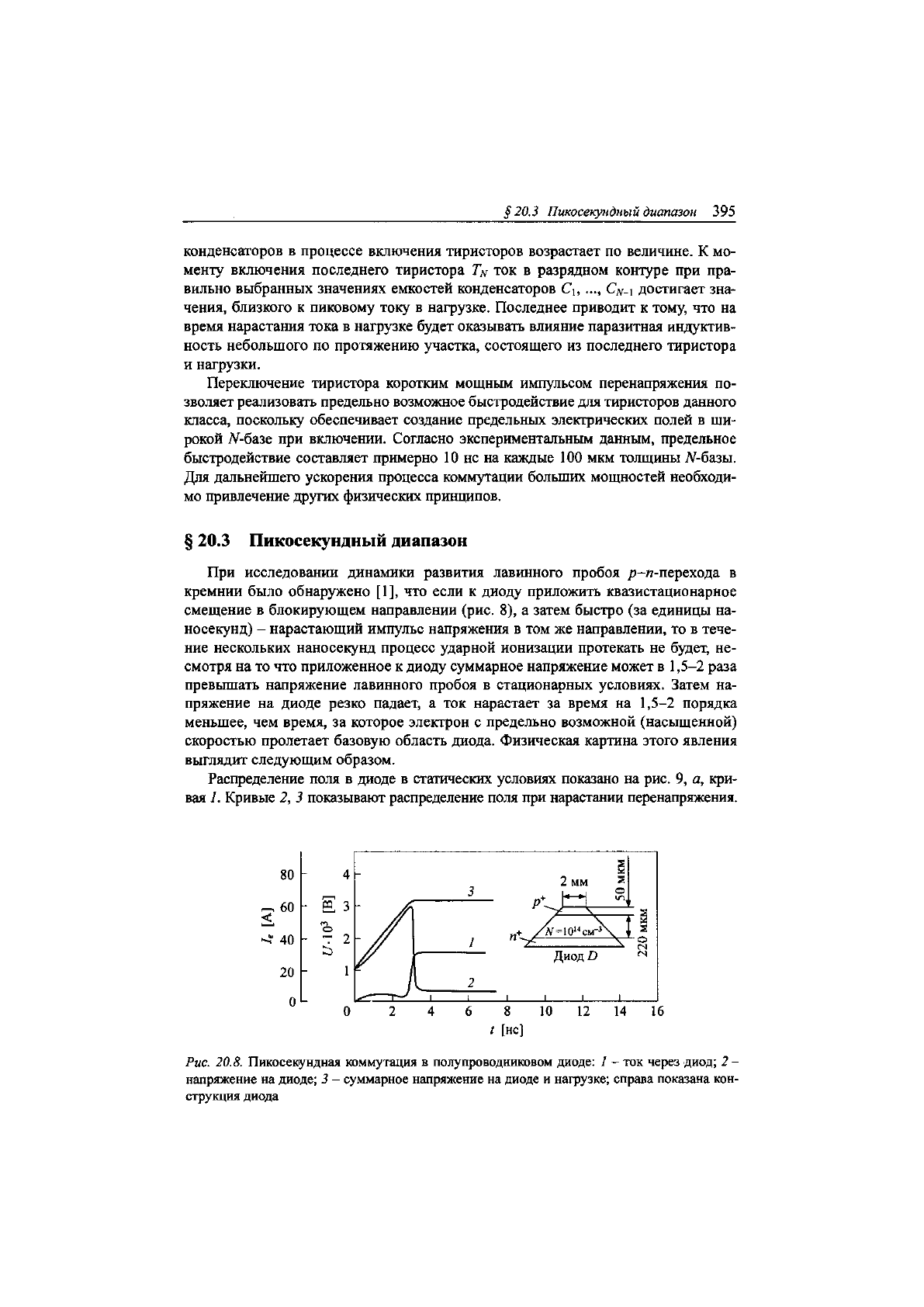

При исследовании динамики развития лавинного пробоя /?-л-перехода в

кремнии было обнаружено [1], что если к диоду приложить квазистационарное

смещение в блокирующем направлении (рис. 8), а затем быстро (за единицы на-

носекунд) - нарастающий импульс напряжения в том же направлении, то в тече-

ние нескольких наносекунд процесс ударной ионизации протекать не будет, не-

смотря на то что приложенное к диоду суммарное напряжение может в 1,5-2 раза

превышать напряжение лавинного пробоя в стационарных условиях. Затем на-

пряжение на диоде резко падает, а ток нарастает за время на 1,5-2 порядка

меньшее, чем время, за которое электрон с предельно возможной (насыщенной)

скоростью пролетает базовую область диода. Физическая картина этого явления

выглядит следующим образом.

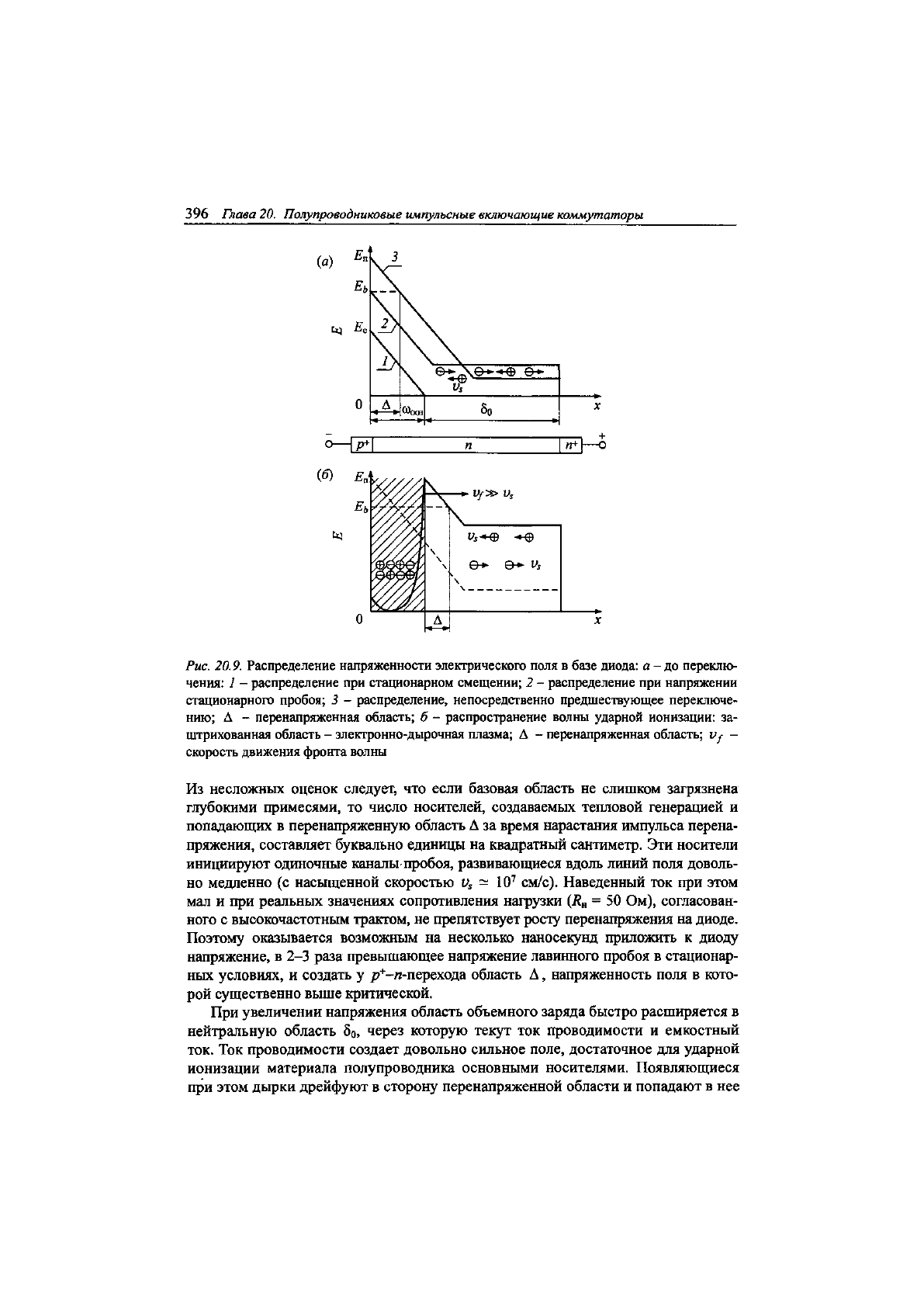

Распределение поля в диоде в статических условиях показано на рис. 9, а, кри-

вая 1. Кривые 2, 3 показывают распределение поля при нарастании перенапряжения.

Рис. 20.8. Пикосекундная коммутация в полупроводниковом диоде: 1 - ток через диод; 2-

напряжение на диоде; 3 - суммарное напряжение на диоде и нагрузке; справа показана кон-

струкция диода

396

Глава 20. Полупроводниковые импульсные включающие коммутаторы

Рис.

20.9.

Распределение напряженности электрического поля в базе диода: а - до переклю-

чения: 1 - распределение при стационарном смещении; 2 - распределение при напряжении

стационарного пробоя; 3 - распределение, непосредственно предшествующее переключе-

нию; А - перенапряженная область; б - распространение волны ударной ионизации: за-

штрихованная область - электронно-дырочная плазма; А - перенапряженная область; V/ -

скорость движения фронта волны

Из несложных оценок следует, что если базовая область не слишком загрязнена

глубокими примесями, то число носителей, создаваемых тепловой генерацией и

попадающих в перенапряженную область А за время нарастания импульса перена-

пряжения, составляет буквально единицы на квадратный сантиметр. Эти носители

инициируют одиночные каналы пробоя, развивающиеся вдоль линий поля доволь-

но медленно (с насыщенной скоростью У

8

^ 10

7

см/с). Наведенный ток при этом

мал и при реальных значениях сопротивления нагрузки (К

н

= 50 Ом), согласован-

ного с высокочастотным трактом, не препятствует росту перенапряжения на диоде.

Поэтому оказывается возможным на несколько наносекунд приложить к диоду

напряжение, в 2-3 раза превышающее напряжение лавинного пробоя в стационар-

ных условиях, и создать у /?

+

-л-перехода область А, напряженность поля в кото-

рой существенно выше критической.

При увеличении напряжения область объемного заряда быстро расширяется в

нейтральную область 8

0

, через которую текут ток проводимости и емкостный

ток. Ток проводимости создает довольно сильное поле, достаточное для ударной

ионизации материала полупроводника основными носителями. Появляющиеся

при этом дырки дрейфуют в сторону перенапряженной области и попадают в нее

§20.4

Тиристоры, управляемые лазером

397

через время задержки, равное времени пролета участка области объемного заря-

да соооз-А. Оценки показывают, что характерная для этих экспериментов ско-

рость нарастания напряжения порядка 210

12

В/с обеспечивает такую плотность

потока дырок, что вызываемая ими в перенапряженной области ударная иониза-

ция происходит практически одновременно по всей площади прибора. При дос-

тигаемом в экспериментах перенапряжении характерное время развития лавины

составляет примерно Ю

-11

с. Поэтому перенапряженная область быстро заполня-

ется электронно-дырочной плазмой, и поле в ней падает (рис. 9, б). Это ведет к

увеличению поля в соседней области, где в свою очередь начинается пробой,

инициируемый потоком дырок. Таким образом, возникает волна ионизации, ко-

торая движется навстречу потоку дырок, оставляя за собой электронно-дыроч-

ную плазму. После пробега волны вся базовая область диода оказывается запол-

ненной электронно-дырочной плазмой высокой плотности, напряжение на диоде

резко падает, а ток в цепи возрастает. Скорость движения волны определяется

скоростью развития пробоя в перенапряженной области и плотностью встречно-

го потока дырок, т.е. значением и темпом нарастания перенапряжения; эта ско-

рость может быть на один-два порядка больше насыщенной скорости движения

носителей, и поэтому экспериментально наблюдаемое время коммутации на два

порядка меньше, чем у всех известных переключателей аналогичной мощности.

Как было видно из предыдущих рисунков, прибор коммутирует ток 30 А от на-

пряжения 3 кВ за время, меньшее 0,1 не. Следует отметить высокую стабиль-

ность процесса коммутации: установка, позволявшая зафиксировать нестабиль-

ность с точностью до 30 пс, не регистрировала нестабильности. Таким образом,

явление задержки пробоя с последующим формированием ударно-иониза-

ционной волны в диоде позволяет коммутировать в пикосекундном диапазоне

импульсную мощность в сотни киловатт. Частотный предел такого диода опреде-

ляется процессом рассасывания плазмы и должен лежать в пределах десятков

мегагерц.

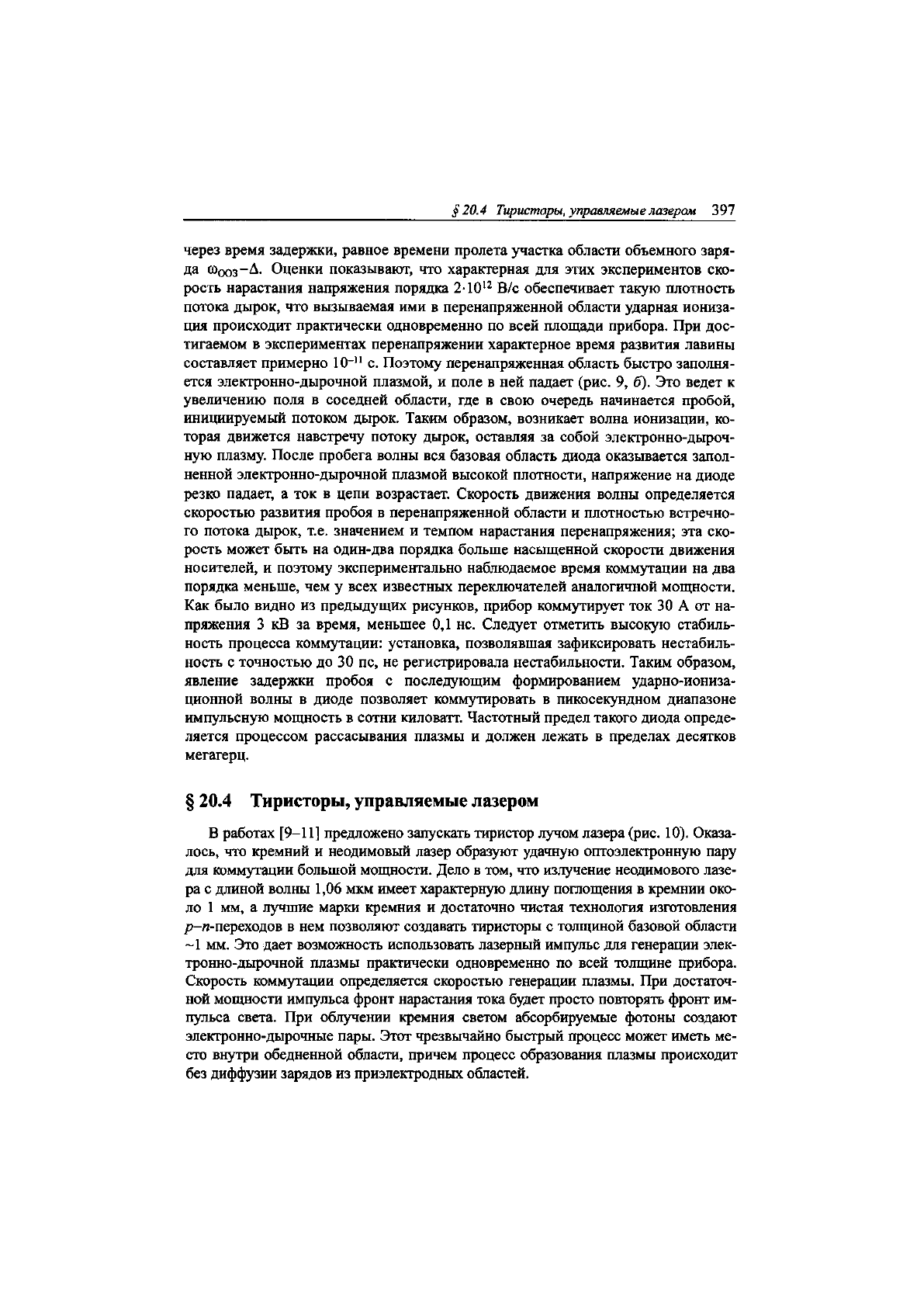

§ 20.4 Тиристоры, управляемые лазером

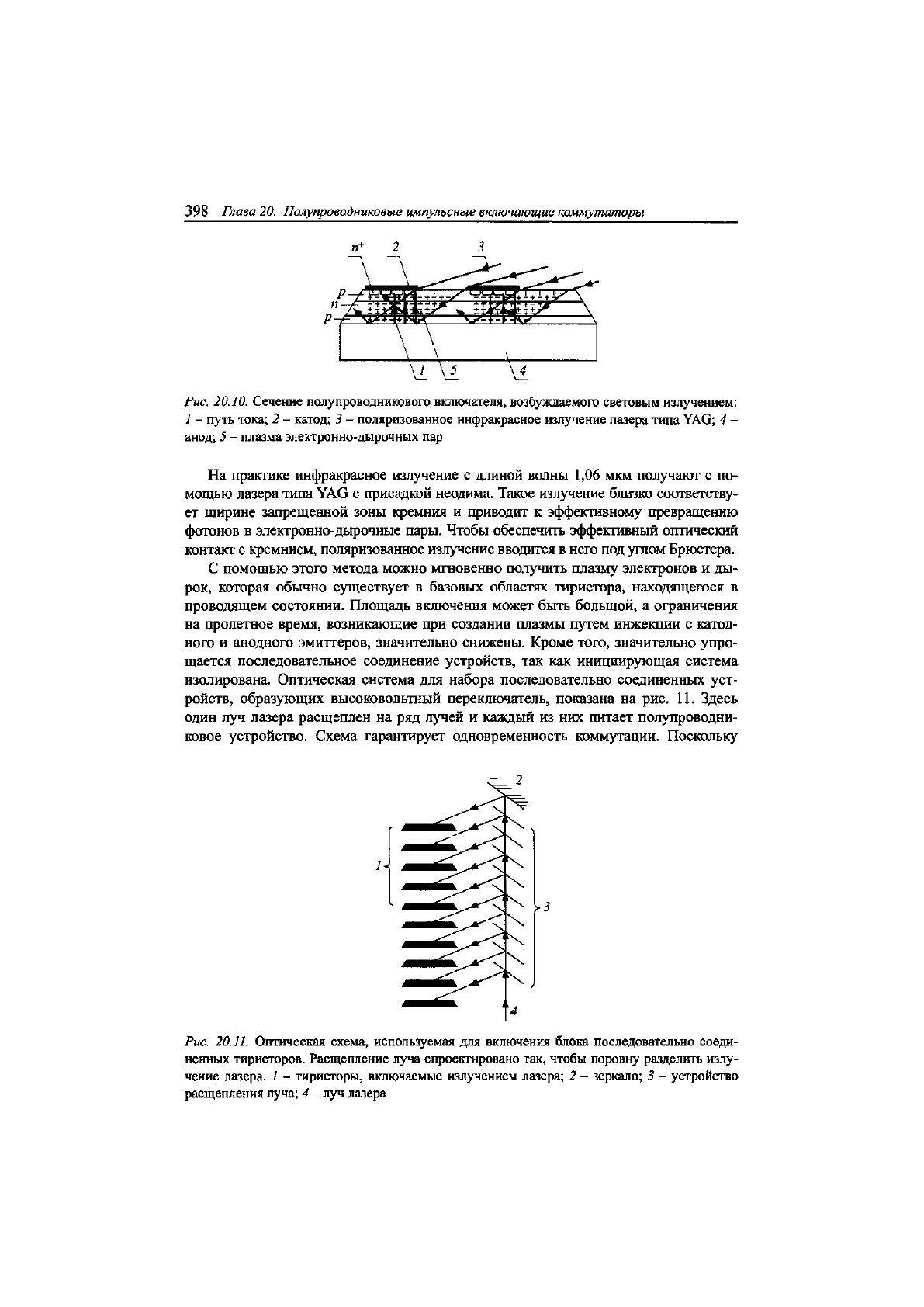

В работах [9-11] предложено запускать тиристор лучом лазера (рис. 10). Оказа-

лось, что кремний и неодимовый лазер образуют удачную оптоэлектронную пару

для коммутации большой мощности. Дело в том, что излучение неодимового лазе-

ра с длиной волны 1,06 мкм имеет характерную длину поглощения в кремнии око-

ло 1 мм, а лучшие марки кремния и достаточно чистая технология изготовления

р-л-переходов в нем позволяют создавать тиристоры с толщиной базовой области

~1 мм. Это дает возможность использовать лазерный импульс для генерации элек-

тронно-дырочной плазмы практически одновременно по всей толщине прибора.

Скорость коммутации определяется скоростью генерации плазмы. При достаточ-

ной мощности импульса фронт нарастания тока будет просто повторять фронт им-

пульса света. При облучении кремния светом абсорбируемые фотоны создают

электронно-дырочные пары. Этот чрезвычайно быстрый процесс может иметь ме-

сто внутри обедненной области, причем процесс образования плазмы происходит

без диффузии зарядов из приэлектродных областей.

398

Глава 20. Полупроводниковые импульсные включающие коммутаторы

п

+

2

3

Рис.

20.10.

Сечение полупроводникового включателя, возбуждаемого световым излучением:

1 - путь тока; 2 - катод; 3 - поляризованное инфракрасное излучение лазера типа

УАО;

4 -

анод;

5

- плазма электронно-дырочных пар

На практике инфракрасное излучение с длиной волны 1,06 мкм получают с по-

мощью лазера типа УАО с присадкой неодима. Такое излучение близко соответству-

ет ширине запрещенной зоны кремния и приводит к эффективному превращению

фотонов в электронно-дырочные пары. Чтобы обеспечить эффективный оптический

контакт с кремнием, поляризованное излучение вводится в него под углом Брюстера.

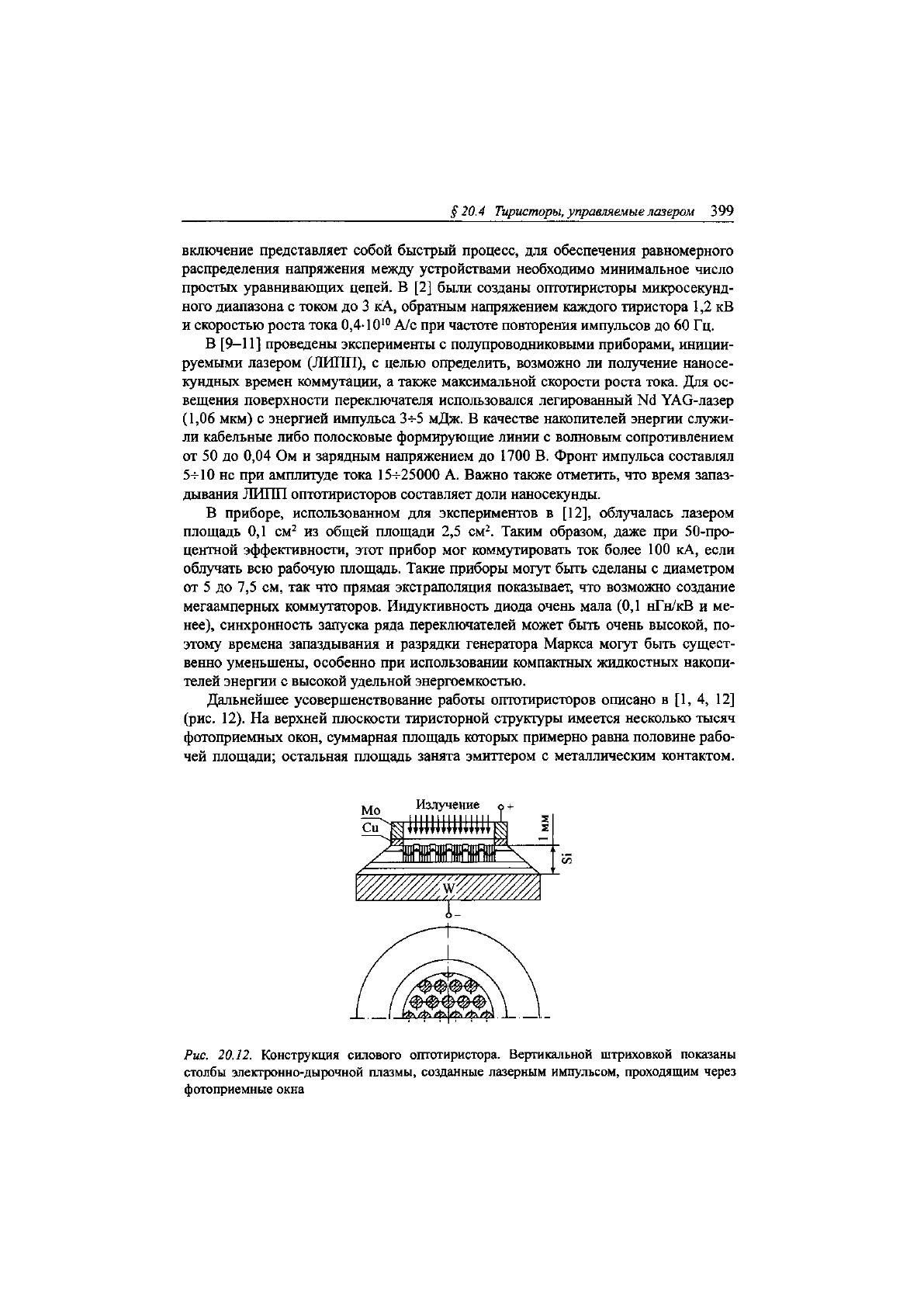

С помощью этого метода можно мгновенно получить плазму электронов и ды-

рок, которая обычно существует в базовых областях тиристора, находящегося в

проводящем состоянии. Площадь включения может быть большой, а ограничения

на пролетное время, возникающие при создании плазмы путем инжекции с катод-

ного и анодного эмиттеров, значительно снижены. Кроме того, значительно упро-

щается последовательное соединение устройств, так как инициирующая система

изолирована. Оптическая система для набора последовательно соединенных уст-

ройств, образующих высоковольтный переключатель, показана на рис. 11. Здесь

один луч лазера расщеплен на ряд лучей и каждый из них питает полупроводни-

ковое устройство. Схема гарантирует одновременность коммутации. Поскольку

Рис.

20.11.

Оптическая схема, используемая для включения блока последовательно соеди-

ненных тиристоров. Расщепление луча спроектировано так, чтобы поровну разделить излу-

чение лазера. 1 - тиристоры, включаемые излучением лазера; 2 - зеркало; 3 - устройство

расщепления луча;

4

- луч лазера

2

>3

§

20.4 Тиристоры, управляемые лазером

3 99

включение представляет собой быстрый процесс, для обеспечения равномерного

распределения напряжения между устройствами необходимо минимальное число

простых уравнивающих цепей. В [2] были созданы оптотиристоры микросекунд-

ного диапазона с током до 3 кА, обратным напряжением каждого тиристора 1,2 кВ

и скоростью роста тока 0,4-10

10

А/с при частоте повторения импульсов до 60 Гц.

В [9-11] проведены эксперименты с полупроводниковыми приборами, иниции-

руемыми лазером (ЛИПП), с целью определить, возможно ли получение наносе-

кундных времен коммутации, а также максимальной скорости роста тока. Для ос-

вещения поверхности переключателя использовался легированный N(1 УАО-лазер

(1,06 мкм) с энергией импульса

З-г-5

мДж. В качестве накопителей энергии служи-

ли кабельные либо полосковые формирующие линии с волновым сопротивлением

от 50 до 0,04 Ом и зарядным напряжением до 1700 В. Фронт импульса составлял

5-5-10 не при амплитуде тока 15^-25000 А. Важно также отметить, что время запаз-

дывания ЛИПП оптотиристоров составляет доли наносекунды.

В приборе, использованном для экспериментов в [12], облучалась лазером

площадь 0,1 см

2

из общей площади 2,5 см

2

. Таким образом, даже при 50-про-

центной эффективности, этот прибор мог коммутировать ток более 100 кА, если

облучать всю рабочую площадь. Такие приборы могут быть сделаны с диаметром

от 5 до 7,5 см, так что прямая экстраполяция показывает, что возможно создание

мегаамперных коммутаторов. Индуктивность диода очень мала (0,1 нГн/кВ и ме-

нее), синхронность запуска ряда переключателей может быть очень высокой, по-

этому времена запаздывания и разрядки генератора Маркса могут быть сущест-

венно уменьшены, особенно при использовании компактных жидкостных накопи-

телей энергии с высокой удельной энергоемкостью.

Дальнейшее усовершенствование работы оптотиристоров описано в [1, 4, 12]

(рис. 12). На верхней плоскости тиристорной структуры имеется несколько тысяч

фотоприемных окон, суммарная площадь которых примерно равна половине рабо-

чей площади; остальная площадь занята эмиттером с металлическим контактом.

Рис. 20.12. Конструкция силового оптотиристора. Вертикальной штриховкой показаны

столбы электронно-дырочной плазмы, созданные лазерным импульсом, проходящим через

фотоприемные окна