Лотоцкий С.С. Война в Корее. 1950 - 1953

Подождите немного. Документ загружается.

101

трого усиления войск на участке к югу от Ендона для стре-

мительного и сильного удара по слабо прикрытому флангу

основной группировки противника и развития наступления

в направлении на Пусан. Между тем своевременно пере-

группировать в этот район силы не удалось вследствие

вышеуказанных причин. В последующем командование

КНА приняло меры к усилению войск 1-й армейской

группы, но было уже поздно, так как противник подбро-

сил сюда крупные силы и прочно прикрыл свой левый

фланг.

При планировании контрнаступления командование

КНА, командиры соединений и частей исходили из не-

обходимости обеспечения превосходства в силах и сред-

ствах на направлении главного удара, наращивания силы

удара при развитии наступления, а также прикрытия

флангов и тыла от внезапных ударов противника. По-

этому при прорыве обороны противника боевые поряд-

ки войск на главном направлении строились, как прави-

ло, в два эшелона, а на второстепенных направлениях—

в один эшелон. В последнем случае выделялся резерв.

Соединения и части, наступавшие на главном направле-

нии, получали более узкие полосы для наступления, что

было правильным.

По мере продвижения вперед войска Народной армии

несли большие потери от авиации и артиллерии врага.

Из-за отсутствия резервов и израсходования вторых эше-

лонов они лишались возможности наращивать усилия на

избранных направлениях и наступление, как правило, за-

медлялось. Пополнение же войск за счет имевшихся весь-

ма скудных резервов было слишком затруднено, а беспе-

ребойное снабжение их всем необходимым для боя и

жизни почти невозможно.

Анализ боевого использования соединений КНА

*

по-

казывает, что если в начале контрнаступления во вто-

ром эшелоне находились три дивизии и одна дивизия в

резерве Главного командования, то в конце июня и в июле

три дивизии из четырех были введены в бой. При этом

оперативные резервы, как правило, не восстанавливались.

* График боевого использования соединений КНА дан в приложении 30.

102

Большинство дивизий вели непрерывные бои в течение

двух и более месяцев. В августе наращивание усилий

действующих войск происходило почти исключительно

за счет вновь сформированных соединений. В сентябре

все войска КНА были втянуты в бой. В резерве остава-

лась лишь 105-я танковая дивизия без материальной ча-

сти и только что сформированная 17-я механизирован-

ная дивизия.

В ходе наступления войска КНА применяли охваты

и обходы, добиваясь окружения и уничтожения частей

и подразделений противника. Для обхода неприятеля

чаще всего использовались подразделения силой взвод,

рота, а иногда — батальон, полк. Однако широкого раз-

маха такой способ действий не получил. В ряде случаев

атаки производились с фронта, бои принимали затяжной

характер, противник не уничтожался, а вытеснялся. Это

особенно ярко видно на примере боевых действий в рай-

оне Сеула, когда из-за медлительности частей 3, 4-й пе-

хотных и 105-й танковой дивизий и неудовлетворитель-

ных действий 2-й пехотной дивизии и мотоциклетного

полка противник в районе Сеула не был уничтожен. Не

была полностью уничтожена и 24-я американская пе-

хотная дивизия в районе Тэчжона. Подобные недочеты

имели место и в боевых действиях войск 2-й армейской

группы на рубеже Ёнгу, Андон, где войска КНА в тече-

ние почти 15 дней вели тяжелые бои, стремясь фрон-

тальными ударами овладеть сильными опорными пунк-

тами противника.

В начале войны боевые действия велись главным об-

разом днем. Однако уже в середине июля ввиду абсолют-

ного господства вражеской авиации войскам КНА при-

шлось перейти почти полностью к боевым действиям

только ночью. Это не остановило успешного продвиже-

ния Народной армии, но значительно снизило темпы на-

ступления. Наиболее характерным для действий войск

Народной армии ночью являлась внезапная, стремитель-

ная атака противника, проводившаяся иногда и без артил-

лерийской подготовки.

В ходе наступления войскам Народной армии при-

шлось форсировать много рек, в том числе такие круп-

103

ные, как Ханган, Кымган, Намган, Нактонган. В боль-

шинстве случаев реки форсировались после подготовки

в короткие сроки и реже — с ходу. Форсирование про-

изводилось обычно на широком фронте, ночью, при под-

держке артиллерии, и прежде всего той ее части, кото-

рая была выставлена для ведения огня прямой наводкой.

Пехота и легкое вооружение вследствие отсутствия в

войсках табельных переправочных средств переправля-

лись на лодках, плотах и т. д., а танки, самоходно-артил-

лерийские установки, орудия — на паромах, захваченных

у противника, или по восстановленным мостам. Иногда

устраивались подводные мосты.

Большую роль в обеспечении успеха пехоты сыграли

танки, САУ и артиллерия.

В первом этапе войны танки и САУ применялись почти

исключительно для непосредственной поддержки пехоты,

что в конкретных условиях обстановки было правильным.

Однако в использовании танков имелись недочеты: неуме-

ние организовать артиллерийское обеспечение действий

танков; слабое инженерное обеспечение их наступления,

вследствие чего танки несли потери на минных полях про-

тивника; нерешительность действий танкистов.

При ограниченном количестве артиллерии, главным

образом дивизионной, создание группировки артиллерии

представляло известную трудность, особенно в услови-

ях, когда пехотным полкам чаще приходилось действо-

вать на самостоятельных направлениях. Поэтому полко-

вые артиллерийские группы в составе не более двух ди-

визионов создавались обычно только в пехотных полках,

действующих на главных направлениях. Полки же, раз-

вернутые на второстепенных направлениях, усиливались

обычно одним дивизионом артиллерии.

При прорыве обороны противника проводилась ар-

тиллерийская подготовка атаки, а затем осуществлялась

поддержка атаки пехоты и танков и сопровождение их

при бое в глубине обороны противника. Продолжитель-

ность артиллерийской подготовки в зависимости от ха-

рактера обороны противника, наличия артиллерии и бо-

еприпасов колебалась от 20 до 40 мин. Поддержка ата-

ки пехоты и танков производилась последовательным

104

сосредоточением огня на глубину 2,5—3 км. Сопровож-

дение пехоты и танков при бое в глубине также осуще-

ствлялось последовательным сосредоточением огня, а

также огнем орудий, двигавшихся непосредственно в

боевых порядках пехоты.

Во время успешного наступления и при преследова-

нии командиры соединений и частей не всегда уделяли

должное внимание своевременному перемещению штат-

ной артиллерии, не оказывали ей помощи. Все это вело к

тому, что часть или соединение, встретив сопротивление

противника в глубине обороны, оказывались не в состоя-

нии своевременно подавить его огнем артиллерии. Тре-

бовалось известное время для подтягивания артиллерии.

По мере развития наступления и накопления опыта этот

недочет постепенно устранялся. Со вступлением в войну

вооруженных сил США и установлением американской

авиацией абсолютного господства в воздухе условия пе-

ремещения артиллерии и возможности ее маневра стали

более ограниченными и она несла большие потери.

Авиация КНА ввиду ее малочисленности существен-

ной роли в первом этапе войны не играла. В течение

июня штурмовая авиация произвела 44 самолето-выле-

та, в июле — 46, в августе — 4, в сентябре — 4, а всего —

98 самолето-вылетов с общим налетом около 100 ч. Ис-

требительная авиация в июне—августе провела 222 воз-

душных боя, сбив при этом 45 самолетов противника.

Военно-морской флот КНДР 25 июня успешно осуще-

ствил высадку морского десанта в районе Каннын, кото-

рая была проведена без потерь. В дальнейшем флот ввиду

малочисленности активных действий не вел. Береговая и

зенитная артиллерия и морская пехота организовали обо-

рону важнейших военно-морских баз. Артиллерия вела

борьбу с вражескими самолетами и кораблями, произво-

дившими бомбардировку военно-морских баз и побережья.

Противовоздушная оборона войск и объектов тыла из-

за недостаточного количества средств была слабой. К

тому же зенитно-артиллерийские батареи, действовавшие

на фронте, нередко вынуждены были принимать участие

в отражении контратак пехоты и танков, ведя огонь по

наземным целям.

105

Система управления войсками, существовавшая в мир-

ное время, не обеспечивала своевременного развертыва-

ния органов управления, необходимых для организации

непрерывного и устойчивого руководства войсками во вре-

мя войны. Большое удаление в начале войны Генерального

штаба от фронта сильно затрудняло непосредственное уп-

равление соединениями. После организации штаба фрон-

та и штабов армейских групп на них было возложено ру-

ководство всеми боевыми действиями войск, находивших-

ся на фронте. Планирование же и организация обороны

западного и восточного побережья оставались в руках Ге-

нерального штаба. Однако все эти штабы не были сколо-

чены и не имели достаточного количества средств связи.

Генеральный штаб продолжал оставаться ослабленным и

не являлся полноценным органом управления Главкома.

Штабы армейских групп, имея в своем подчинении боль-

шое количество соединений (5—7), не справлялись с ру-

ководством ими, поэтому управление войсками было не

всегда устойчивым.

Не лучше обстояло дело с управлением войсками и в

звене дивизия — полк, что также объясняется неподго-

товленностью штабов и недостатком средств связи. Не-

которые командиры соединений по двое и более суток не

знали положения своих частей. Характерными недочета-

ми в управлении войсками на первом этапе войны были:

неумение штабов в короткий срок оформлять и доводить

до войск решения командиров; отсутствие у ряда коман-

диров частей и соединений практических навыков по не-

прерывному поддержанию взаимодействия между рода-

ми войск, частями и подразделениями, а также с соседя-

ми; неумение командиров и начальников штабов

правильно располагать пункты управления; недооценка

некоторыми командирами роли и места штаба в управле-

нии войсками в современном бою и стремление управ-

лять войсками лично без штаба; несвоевременность док-

ладов и информации о положении своих войск и против-

ника; слабая организация разведки.

В ходе боевых действий выявились недочеты в работе

тыла Народной армии. Органы тыла не смогли организо-

вать регулярное снабжение войск и эвакуацию раненых.

106

В значительной степени это объясняется недостатком

транспортных средств и сильным воздействием американ-

ской авиации по путям подвоза. Но вместе с тем здесь

имели место и недочеты организационного порядка: не-

распорядительность, неумение организовать работу.

Были отдельные случаи посылки на фронт снарядов без

взрывателей, пулеметов без стволов и т. д.

Характерные черты в действиях южнокорейских и аме-

риканских войск. Командование южнокорейской армии

не уделяло достаточного внимания организации оборо-

ны. Поэтому в результате артиллерийской подготовки

и последовавших вслед за ней ударов войск КНА боль-

шая часть опорных пунктов и узлов сопротивления пер-

вой линии обороны южнокорейцев уже в первые часы

боя была захвачена. Тем самым оборона противника

была нарушена и распалась на отдельные изолирован-

ные очаги сопротивления. Эти очаги сопротивления,

оборонявшиеся в значительной степени деморализован-

ными и обладавшими невысокими моральными качества-

ми войсками, довольно быстро ликвидировались насту-

павшими частями КНА.

Противник пытался восстановить нарушенную систе-

му своей обороны путем ввода в бой резервов и вторых

эшелонов, стремясь контратаками отбросить войска КНА

в исходное положение. Контратака проводились силами

батальона — полка, а на отдельных участках и двумя пол-

ками и поддерживались огнем артиллерии. Ожесточен-

ные бои, длившиеся в течение 25 июня, а на ряде направ-

лений продолжавшиеся и 26 июня, явились решающими

в ходе всей борьбы за главную полосу обороны. Южно-

корейские войска понесли в этих боях большие потери и

были вынуждены отступать. Отступая, они стремились

закрепиться на выгодных рубежах, главным образом в

узлах дорог, на высотах, прикрывающих важные дороги,

а также по берегам долин и рек. Но, как правило, с этих

рубежей их быстро сбивали.

Со вступлением в войну в Корее вооруженных сил США

американское командование принимало все меры к тому,

чтобы задержать наступление КНА и закрепиться на вы-

годных рубежах. Стремясь выиграть время для занятия

107

обороны главными силами, оно выбрасывало вперед уси-

ленные отряды, поддерживая их действия авиацией.

Во время отступления американские войска вели бое-

вые действия на широком фронте (50—60 км на дивизию),

сосредоточивая основные усилия вдоль важнейших дорог.

Темп отступления американских войск колебался от 7 до

20 км в сутки. Отход частей и подразделений совершался,

как правило, на автомашинах.

При отходе имелись недочеты в организации взаимо-

действия родов войск и соседей, особенно взаимодействия

американских и южнокорейских войск. Нередко бывало

так, что части не знали положения соседей. Например, в

районе Пхохана американцы вели бой с южнокорейцами,

нанося друг другу большие потери. Связь между амери-

канцами и южнокорейцами поддерживалась только пос-

ледними. Американское командование при отходе часто

бросало южнокорейцев на произвол судьбы.

К 20 августа американские и южнокорейские войска

отступили на выгодные естественные рубежи, образовав

так называемый пусанский плацдарм.

К моменту отхода на пусанский плацдарм ширина по-

лос соединений и частей американских и южнокорейских

войск значительно сократилась. В среднем на каждую

пехотную дивизию приходилось 20 км фронта.

Оборона войск ООН на пусанском плацдарме состоя-

ла из системы опорных пунктов, оборудованных в насе-

ленных пунктах, на высотах и в узлах дорог. Промежут-

ки между опорными пунктами прикрывались огнем и раз-

личными заграждениями.

Боевые порядки войск строились без глубокого эше-

лонирования, обычно в один эшелон с выделением резер-

вов: в дивизии — силой до батальона, в полку — до роты.

В обороне американское командование, используя

широкоразвитую сеть шоссейных дорог и автотранспорт,

достаточно быстро маневрировало войсками, снимая их

с неатакованных участков и перебрасывая на угрожае-

мые направления.

Пехота южнокорейской армии, имея достаточное

количество реактивных ружей и безоткатных орудий,

использовала их неумело. Противотанковая оборона

108

организовывалась на недостаточную глубину. Противо-

танковая артиллерия располагалась группами в 4—6 ору-

дий, а в районах Ыденпу и Сеула отмечалось сосредото-

чение на узких участках до 8—12 орудий. В ходе бое-

вых действий выявилось, что 60-мм реактивные

противотанковые ружья оказались недостаточно эффек-

тивными в борьбе с танками КНА, поэтому они спешно

заменялись 88,9-мм противотанковыми ружьями.

В начале боевых действий в Корее американские вой-

ска имели в своем составе незначительное количество

танковых подразделений. Основной причиной этого яв-

лялась недооценка некоторыми военными руководите-

лями армии США роли танков в условиях Кореи, явля-

ющейся по преимуществу горной страной. Считалось, что

танки не смогут найти широкого применения в Корее или

будут выполнять весьма ограниченные задачи. Успешные

действия танков Народной армии заставили американс-

кое командование срочно начать переброску танковых

подразделений в Корею. Первоначально были перебро-

шены танковые подразделения из Японии, на вооружении

которых находились устаревшие легкие танки «Чаффи»

и средние танки «Шерман». Однако эти танки оказались

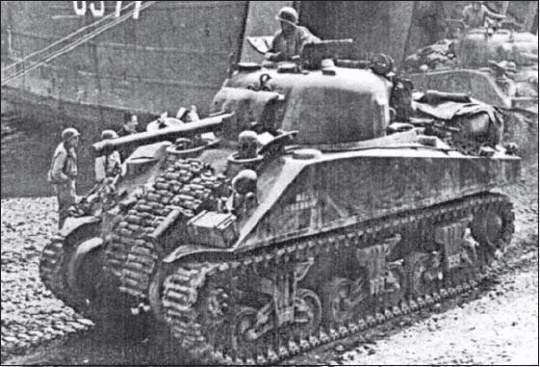

Танки М4 «Шерман»

109

неэффективными. Затем начали прибывать танковые под-

разделения из США, на вооружении которых имелись

преимущественно танки «Першинг» и «Паттон».

При отступлении американских войск к пусанскому

плацдарму танки применялись для прикрытия выхода из

боя и последующего отхода пехоты. Кроме того, танки

использовались для обеспечения отходящих колонн от на-

падения партизан, для чего часть танков двигалась в го-

лове колонны.

В обороне танки пехотных полков использовались для

усиления противотанковой обороны пехоты, располага-

ясь в ее боевых порядках на танкодоступных направле-

ниях, а танковые батальоны дивизий находились в резер-

ве командиров дивизий и использовались для поддержки

пехоты при контратаках.

В боевых действиях в первом этапе войны принимала

участие артиллерия, организационно входившая в состав

пехотных дивизий и отдельных пехотных полков

*

, а так-

же артиллерия резерва Главного командования.

Опыт боев в первые дни войны показал, что артилле-

рия пехотной дивизии южнокорейской армии не может

в полной мере обеспечить запросы пехоты. Командова-

ние южнокорейской армии могло создавать достаточную

плотность эффективного артиллерийского огня только

вдоль основной оси отхода, на важных дорогах. Стре-

мясь восполнить недостающую мощь артиллерии,

американское командование с 27 июня стало возлагать

часть задач, которые должна была решать артиллерия,

на авиацию.

Во время отхода американских войск к пусанскому

плацдарму полевая артиллерия в большинстве случаев

не развертывалась и не оказывала необходимой под-

держки своей пехоте. Более того, артиллерия, как прави-

ло, отходила в первую очередь, вследствие чего войска

часто оставались без артиллерийского прикрытия. В тех

случаях, когда полевая артиллерия выделялась для не-

посредственного прикрытия отступавших войск, она

* Кроме штатных артиллерийских средств, каждый отдельный пехотный

полк был усилен одним дивизионом полевой артиллерии.

110

обычно располагалась вблизи дорог. Как только создава-

лась малейшая угроза выхода частей Народной армии во

фланг или тыл американских войск, артиллерия снима-

лась с огневых позиций и немедленно отводилась в тыл.

Во время боев на пусанском плацдарме использова-

ние артиллерии стало более организованным.

Для поддержки действий пехотных полков выделялись

дивизионы 105-мм орудий, а дивизион 155-мм гаубиц ис-

пользовался для общей поддержки дивизии. В пехотном

полку каждый батальон поддерживался батареей. Зенит-

ный дивизион автоматического оружия дивизии распре-

делялся между гаубичными дивизионами по одной бата-

рее на каждый дивизион и использовался в основном для

ведения огня по наземным целям.

При отражении ночных атак Народной армии амери-

канская артиллерия обычно вела заградительный огонь.

Контратаки американских войск поддерживались масси-

рованным артиллерийским огнем и авиацией.

Взаимодействие артиллерии с пехотой в масштабе

полка организовывалось командиром пехотного полка и

командиром артиллерийского дивизиона.

Основные задачи по инженерному обеспечению бое-

вых действий решались обычно саперными батальонами

дивизий, в то время как инженерные части РГК использо-

вались в тылу войск первого эшелона.

При отходе саперные подразделения разрушали доро-

ги и мосты, подрывали здания в городах, устраивали ин-

женерные заграждения и препятствия, главным образом

противотанковые.

Противотанковые мины в начале войны не применя-

лись. Они начали поступать в Корею в начале августа.

Отсутствие мин, по мнению американцев, было одной

из ошибок американского командования в начале боевых

действий. Противотанковые мины по мере поступления

в войска использовались для минирования важнейших

дорог, устройства «сюрпризов». Достаточно широко про-

тивотанковые мины стали использоваться при обороне

пусанского плацдарма.

С самого начала войны в Корее американское коман-

дование уделяло большое внимание завоеванию господ-