Лекции - Скачки уплотнения

Подождите немного. Документ загружается.

Г л а в а 10

Скачки уплотнения

10.1 Прямой скачок уплотнения

Возникновение прямого скачка можно представить, если рассматривать

конечное по величине изменение давления как сумму следующих друг за

другом малых возмущений. Примером подобного явления в капельной

жидкости является рассмотренный выше гидравлический удар (см. главу 6).

Рассмотрим распространение конечных возмущений в газе, который

находится в трубе с поршнем и сначала неподвижен, рисунок 10.1.

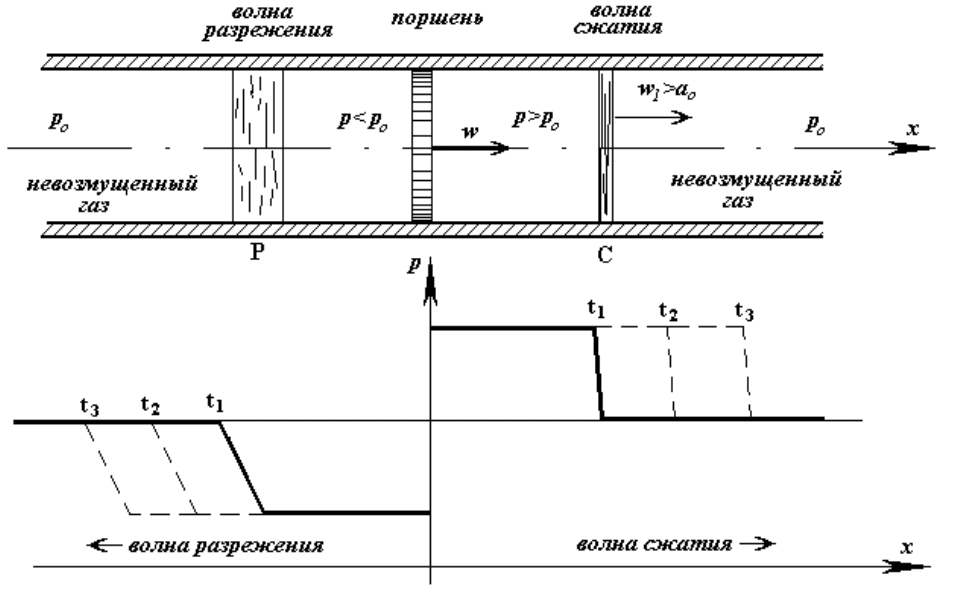

Рисунок 10.1 - Распространение волн разрежения и сжатия: волны разрежения

"размываются", отставая друг от друга; волны сжатия - уплотняются , догоняя друг друга

Поршень начинает ускоренно перемещаться и, достигнув скорости w,

продолжает двигаться равномерно (скорость w может быть сравнима со

скоростью звука а). Впереди поршня распространяется волна сжатия С,

отделяющая неподвижный невозмущенный газ от сжатого поршня. Фронт

(основание) волны сжатия движется в невозмущенном газе со скоростью а

о

.

Следующие за ним возмущения движутся уже в разогретом (от сжатия) газе с

большей скоростью. Это приводит к утонению волны сжатия С со временем

превращения ее в ударную волну(прямой скачок уплотнения), в которой

параметры газа изменяются очень резко, скачкообразно на расстоянии порядка

длины свободного пробега молекул ( мкм). Ударная волна движется со

скоростью w

1

> a

o

.

За поршнем, слева возникает и распространяется влево волна

разрежения P и наблюдается противоположная картина: волны разрежения

"размываются" со временем, т. к. за ее фронтом возмущения распространяются

в разреженном охлажденном газе со скоростью меньшей, чем а

о

. Поэтому

"ударных волн разрежения" быть не может.

Скачки уплотнения (ударные волны) возникают и при обтекании тел

сверхзвуковым газовым потоком (при сверхзвуковом движении тел в потоке).

Если газовый поток набегает со сверхзвуковой скоростью на затупленное

спереди тело, то при торможении он нагревается, так что его скорость падает, а

местная скорость звука возрастает. В результате перед телом возникает

некоторая область дозвуковых скоростей сжатого нагретого газа.

Волны повышения давления от тела распределяются в этой области

дозвуковых скоростей навстречу потоку, но на небольшое расстояние - до

скачка уплотнения, расположенных перед телом. В скачке уплотнения

сверхзвуковая скорость скачкообразно переходит в дозвуковую. До скачка

сверхзвуковой поток остается невозмущенным, набегая на скачок "слепо".

Скачок уплотнения и ударная волна - одно и то же явление; но в системе

координат, связанной с обтекаемым телом обычно говорят о "скачке

уплотнения" перед ним, хотя иногда и в этом случае говорят о"головной

ударной волне".

2

Если система координат связана с неподвижным газом, в котором

распространяется со сверхзвуковой скоростью волна сжатия (например. при

взрыве бомбы), говорят о распространении ударной волны.

10.2 Изменение параметров газа в прямом скачке

Под прямым скачком подразумевается расположение поверхности

разрыва по нормали к вектору скорости газа. При переходе газа через прямой

скачок сохраняются:

во - первых, масса газа (проходящего в единицу времени через единицу

площади поверхности скачка):

1

w

1

=

2

w

2

; (10.2)

во - вторых, количество движения:

1

w

1

2

+ p

1

=

2

w

2

2

+ p

2

; (10.3)

в - третьих, полная энергия (кинетическая энергия плюс энтальпия):

1

2

1

1

w

2

+

k

k - 1

p

=

2

2

2

2

21

w

2

+

k

k - 1

p

; (10.4)

Если заданы какие - либо три величины, например, перед скачком w

1

, p

1

,

1

, то с помощью этих трех уравнений можно определить три остальные: w

2

,

p

2

,

2

- за скачком.

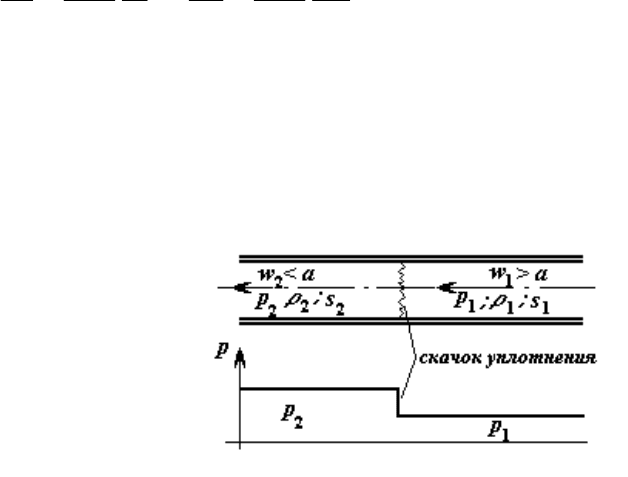

Рисунок 10.2 - Изменение параметров в скачке уплотнения

В частности, исключая из уравнений (10.2) (10.4) скорости до и после

скачка w

1

и w

2

, получим связь между давлениями и плотностями:

3

p

p

k k

k k

2

1

2 1

2 1

1 1

1 1

.

(10.5)

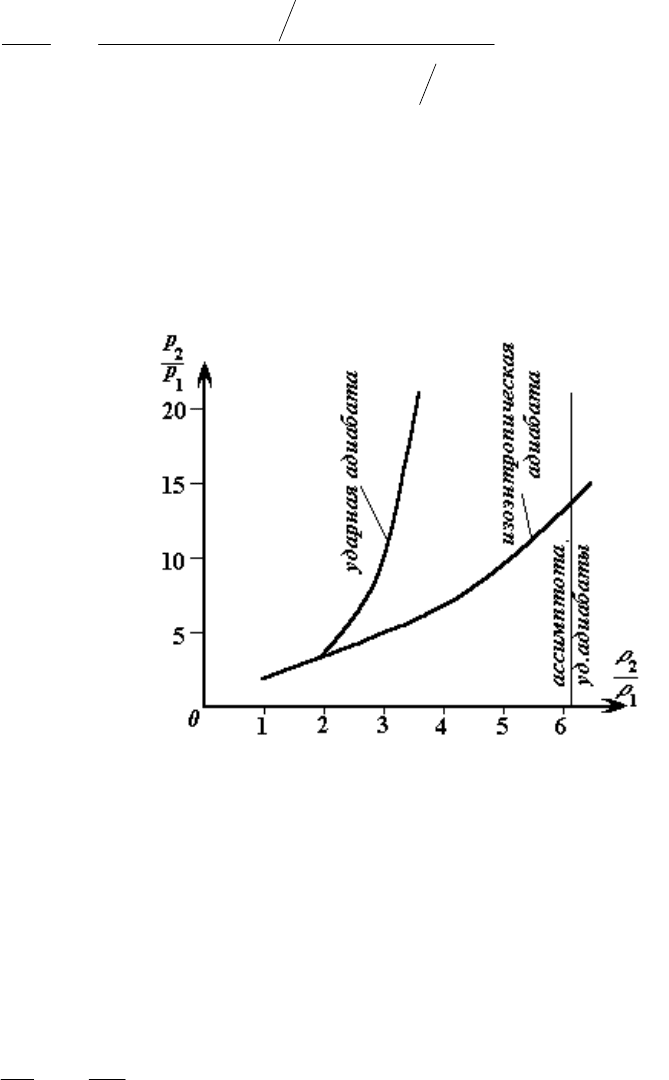

Это уравнение Гюганио представляет так называемую ударную адиабату,

или адиабату Гюганио, связывающую отношения давлений и плотностей после

и до скачка уплотнения, рисунок 10.3.

Рисунок 10.3 - Адиабаты Гюганио (а) и Пуассона (б)

Вспоминая связь между давлением и плотностью при изоэнтропическом

сжатии (идеального газа), и напомним уравнение изоэнтропической*

)

адиабаты:

k

2

1

2

1

p

p

= (

)

(10.6)

Из рис.10.3 видно, что уравнение Гюганио (10.5) представляет адиабату,

отличную от изоэнтропической. Этот результат обусловлен тем, что

прохождение идеального газа сквозь скачок уплотнения не является

изоэнтропическим процессом, а сопровождается необратимым переходом

механической энергии потока в тепловую.

4

Как известно, при наличии необратимых процессов преобразования

_________________________________

*

)

Изоэнтропическую адиабату называют иногда адиабатой Пуассона

энергии в замкнутой (адиабатической) системе энтропия системы возрастает:

S

2

> S

1

. (10.7)

Из общих термодинамических соображений можно показать, что

адиабатический скачок разрежения невозможен(см. начало гл.10,рис.10.1).

Ударная адиабата имеет ассимптоту

2

1

=

k + 1

K - 1

, (10.8)

т. к. при этом отношение давлений p

2

/p

1

( по формуле (10.5)) обращается в

бесконечность. Отсюда следует, что в отличие от обычного адиабатического и

изоэнтропического сжатия газа (например, в теплоизолированном цилиндре с

поршнем) как бы не было велико сжатие газа p

2

/p

1

, в ударной волне,

создаваемое ею уплотнение газа

2/

1

, не может превзойти величины

max

2

1

( )

=

k + 1

k - 1

=

2

1max

(для воздуха

k + 1

k - 1

6).

Чтобы получить зависимость между скоростями потока газа до и после

скачка, проделаем следующие вычисления.

Разделим уравнение (10.3) на (10.2) и получим

w

1

+

1

1

1

p

w

= w

2

+

2

2

2

p

w

, или

w

1

- w

2

=

2

2

2

p

w

-

1

1

1

p

w

. (10.9)

5

Чтобы вычислить отношение

i

i

p

, запишем уравнение энергии для i -

ого и критического сечений потока:

i

2

w

+ (

k

k - 1

)

2

i

i

p

=

kp kp

2 2

2

w

2

+

w

k - 1

=

k + 1

2(k - 1)

w

kp

,

откуда:

i

i

p

=

k + 1

2k

w

-

k - 1

2k

w

kp

2 2

i

, (i = 1,2) . (10.10)

Исключая отношение

i

i

p

из уравнения (10.9) с помощью (10.10),

получим (после сокращений) известную формулу Прандтля:

w

1

w

2

= w

2

kp

, (10.11)

или

1

2

= 1. (10.11

1

)

Так как газ в скачке уплотняется (

2

>

1

), то из формул (10.2) и (10.11)

следует, что движение газа до прохождения им скачка уплотнения

сверхзвуковое, за скачком - дозвуковое. При этом с увеличением w

1

перед

скачком, w

2

за скачком монотонно убывает, а интенсивность скачка возрастает.

Используя приведенные формулы, нетрудно получить выражения для

разности параметров до и после скачка уплотнения:

w

1

- w

2

= w

1

(1 -

1

1

2

); (10.12)

p

2

- p

1

=

1

w

1

2

(1 -

1

1

2

); (10.13)

2

-

1

=

1

(

1

2

- 1) (10.14)

6

Из этих формул следует, что с увеличением скорости перед скачком w

1

(и

1

), изменение параметров при прохождении скачка становится более

резким.

Полная энергия потока газа при прохождении через скачок сохраняется.

Она характеризуется температурой торможения:

i

2

w

2

+

k

k - 1

RT

i

=

k

k - 1

RT

oi

= const (i = 1,2). (10.15)

или T

o1

= T

o2

.

Однако механическая энергия - уменьшается. переходя в тепло. Потери

механической энергии характеризуются коэффициентом восстановления

давления , равным отношению давлений торможения за скачком и до скачка:

=

o2

o1

p

p

< 1. (10.16)

Для облегчения расчетов параметры газового потока до и после скачков

уплотнения, а также коэффициенты восстановления давления приводятся в

специальных таблицах.

Подобные расчеты необходимы при исследовании работы сопла Лаваля

на нерасчетных режимах, при измерениях скорости сверхзвукового потока

(трубками Пито и Прандтля), при продувке моделей в сверхзвуковых трубах и

т.д.

10.3 Косые скачки уплотнения

Возникновение косых скачков наблюдается, например, при обтекании

сверхзвуковым потоком (w

1

>a; M

1

> 1) острого клина (рисунок 10.4 а) с

очень малым углом раствора , когда возмущение потока весьма невелико и

угол характеристики АВ может быть определен по формуле для

характеристик

7

= arcsin

1

M

1

.

Если же угол "конечный", то и возмущение сжатия оказывается

конечным; волна уплотнения АВ носит название косого скачка уплотнения

(рисунок 10.4 б), при переходе через который скачкообразно возрастают p, и

T, а скорость газа уменьшается (w

2

< w

1

), но остается , в целом, сверхзвуковой.

При этом угол косого скачка > угла Маха , уменьшается с увеличением

w

1

(M

1

) и возрастает с увеличением .

Кроме случая обтекания клина, косой скачок наблюдается при обтекании

внутреннего тупого угла (рисунок 4 в), когда сверхзвуковой поток, текущий

вдоль плоской стенки, поворачивает вместе с ней на угол . Косой скачок

появляется также при сверхзвуковых истечениях газа в среду с повышенным

противодавлением (рисунок 10.4 г) (например, при истечении из сопла Лаваля

на нерасчетных режимах). В этом случае определяется отношением давлений

р

2

/р

1

> 1.

8

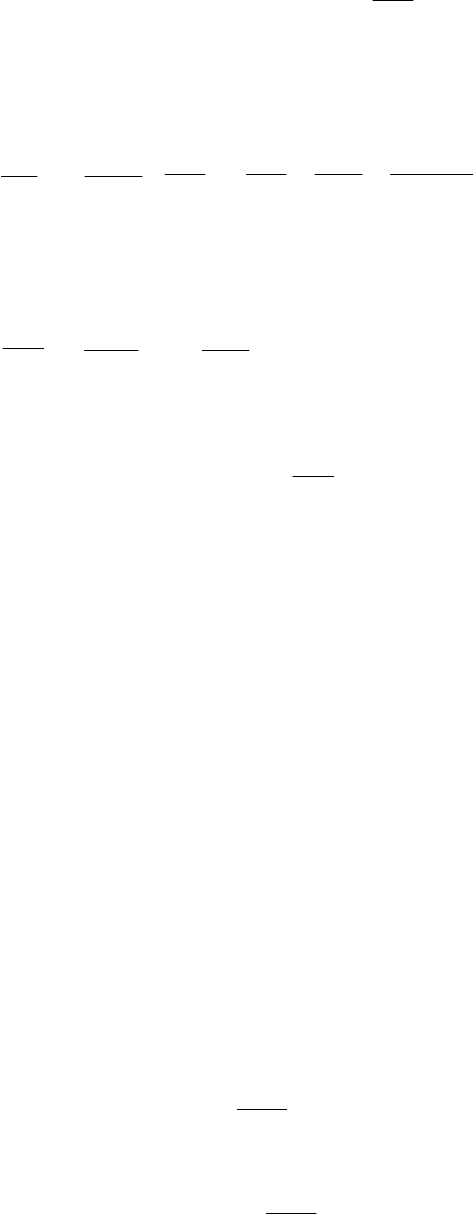

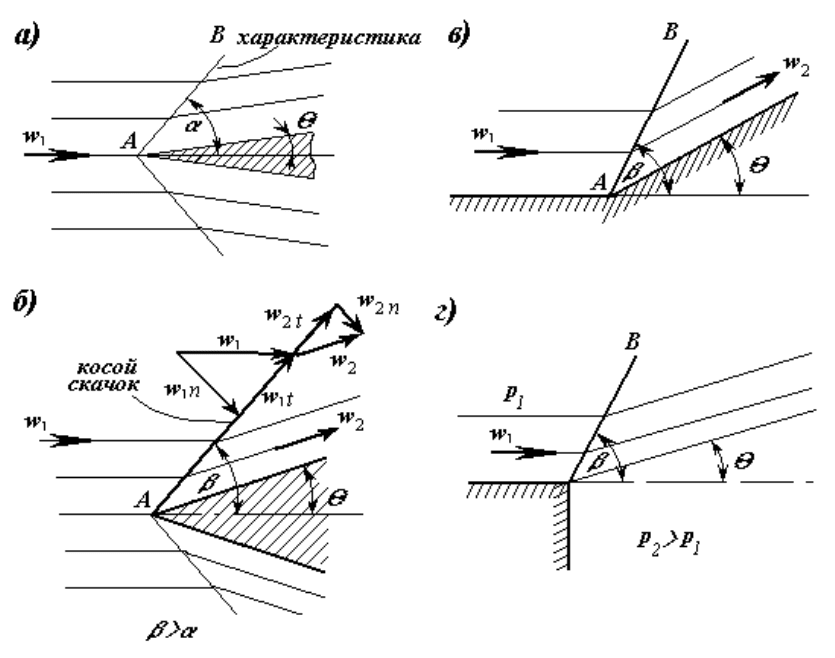

Рисунок 10.4 - Примеры возникновения косых скачков уплотнения

10.4 Изменение параметров потока при прохождении косого скачка

Явления в косых скачках (как и в прямых) представляют собой

торможение сверхзвукового потока, его уплотнение.

Упомянутое симметричное обтекание клина (с углом при вершине 2)

является наиболее простым примером. По известному свойству идеальных

(невязких) потоков можно заменит линию тока набегающего потока,

проходящую через вершину А (рисунок 10.4 б), твердой стенкой и

рассматривать только верхнюю часть потока, представляющую плоское

течение внутри тупого угла равного ( - ) (рисунок 10.4 в).

Представьте себе обращенное течение, вызываемое в неподвижном газе

движущимся со сверхзвуковой скоростью вдоль своей линии симметрии

9

клином. Такое течение уподобляется течению, вызываемому в газе толкающим

его поршнем: щеки клина при его движении играют роль поршней, толкающих

находящийся перед ним газ. вызывая в нем образование волн уплотнения. Эти

волны, догоняя друг друга (как и в случае прямого скачка (см. рисунок 10.1),

образуют фронт разрыва параметров движущегося газа, который (в отличие от

ударной волны на рисунке 10.1, параллельной плоскости поршня и

перпендикулярной направлению его движения), будет как - то наклонен к

направлению движения клина - линии его симметрии.

Выясним условия образования исходящей из вершины А (рисунок

10.4б,в) плоской ударной волны АВ, иначе именуемой косым скачком

уплотнения. Для этого применим, как это делалось для прямого скачка, к

произвольной трубке тока, пересекающей косой скачок, три основных закона

сохранения: массы, полного импульса и полной энергии (энтальпии), выделяя

при этом касательные (t) и нормальные (n) компоненты скорости потока

относительно скачка рис.10.5:

а) закон сохранения массы:

1

w

1

n

=

2

w

2

n

;

б) закон сохранения полного импульса в проекции на направление "t" -

линию скачка:

1

w

1n

w

1

t

=

2

w

2

n

w

2

t

;

в) то же в проекции на направление "n" к скачку:

p

1

+

1

w

2

1

n

= p

2

+

2

w

2

2

n

;

г) закон сохранения полной энергии (энтальпии торможения):

h

1

+

1

2

(w

2

1

t

+ w

2

1

n

) = h

2

+

1

2

(w

2

2

t

+ w

2

2

n

).

Из уравнений п.п. а), б) следует основное для косого скачка равенство

w

1

t

= w

2

t

= w

t

, (10.17)

10