Лекции - Корпоративные информационные системы и технологии

Подождите немного. Документ загружается.

Основные поставщики серверов приложений, серверов баз данных и промежуточного

программного обеспечения уже заявили о своей поддержке технологии Web-служб.

Более того, некоторые уже предлагают ее реализацию, зачастую преподнося ее как

панацею от всех бед, способную решить накопившийся ком интеграционных проблем.

Между тем, необходимо более критическое осмысление многообещающей технологии.

3.4.3 Интеграция АСУП и АСУТП

Для решения актуальных сегодня проблем интеграции АСУП и АСУТП

рассматриваются возможные пути, использующие уже имеющееся программное

обеспечение. Основой объединения информационных потоков служат базы данных,

широко используемые в обеих системах, специальные программные продукты,

имеющие целью объединять различные подсистемы, работая с разнородными

протоколами в конкретных подсистемах АСУП и АСУТП. И, наконец, недавно было

заявлено о появлении готовых интегрированных решений, ориентированных на

автоматизацию предприятия как единого целого.

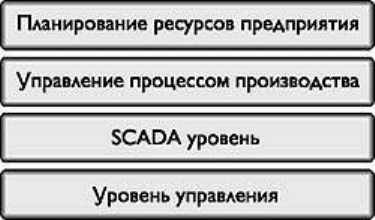

Еще до недавнего времени две подсистемы автоматизации промышленных

предприятий: АСУП (системы автоматизации управленческой и финансово-

хозяйственной деятельностью, планирования ресурсов предприятия) и АСУТП

(системы автоматизации технологических и производственных процессов) развивались

обособленно и независимо друг от друга (рис. 1).

Рис. 1. Основные подсистемы автоматизации на предприятии

Исторически сложилось так, что каналы обмена (особенно оперативные) между

подсистемами оказались достаточно слабыми. Возможно, так и продолжалось бы

дальше, но необходимость в АСУП технологических данных, в том числе и

оперативных, стала очевидной. Несмотря на то, что до сих пор управленческие

решения строятся главным образом на интуиции и опыте, что, конечно, крайне важно,

заметное присутствие субъективного фактора на процессе принятия решения не

гарантирует взвешенного, проверенного решения. Сегодня практически все службы

предприятия заинтересованы в получении объективных технологических данных.

Технологические данные как исходная информация позволяют принять

качественные стратегические управленческие решения многих задач:

- повышение качества продукта;

- повышение объемов производства;

- повышение эффективности производства;

- снижение длительности простоев;

- снижение себестоимости;

- сохранение инвестиций.

Объем и степень доступа к технологической информации зависят от типа

программного обеспечения, используемого в управленческих структурах предприятия

и от категории сотрудников-потребителей данной информации. Ниже указаны цели и

типовые вопросы различных служб предприятия, которым все это нужно:

- управление производством;

- службы контроля;

- технологические службы;

- ремонтные службы;

- службы контроля качества;

- операторы оборудования;

- плановые службы;

- бухгалтерия;

- прочие.

Ситуация усугубляется еще и тем, что программное обеспечение, используемое в

АСУП и АСУТП, достаточно долго развивалось независимо и не предусматривалась

возможность стандартизации каналов обмена между двумя системами. Поэтому до

детального обсуждения вопросов интеграции двух подсистем отметим общие свойства

и различия в организации программного обеспечения для них.

Сходство и различие систем

Рассматриваемые подсистемы являются распределенными, поэтому протоколы

локальных сетей и протоколы Internet позволяют интегрировать информационные и

управляющие потоки в узлах каждой подсистемы. Объединение узлов возможно как в

режиме n- tier (равные с равными), так и клиент – сервер. Кроме этого, на сегодняшний

день определились категории программных средств, используемых в подсистемах

АСУП и АСУТП, причем каждая категория в АСУП зависит от степени интеграции

систем.

В рамках каждой категории можно обсуждать устоявшиеся протоколы обмена между

компонентами. Основным типом программного обеспечения, используемым для

автоматизации технологических процессов, являются SCADA-системы, решающие

следующие основные задачи:

• визуализация технологического процесса;

• сбор данных от различных источников информации по DDE (Dynamic Data

Exchange), OPC (OLE for Process Control) и частным протоколам;

• поддержка языка SQL для создания, удаления, чтения, записи и модификации

информации в таблицы баз данных.

Теперь о различиях. Отношение к реальному времени в подсистемах АСУТП

принципиально важно – негарантированное время реакции на событие в

технологическом процессе недопустимо. Различные каналы обмена (а соответственно,

и протоколы) характеризуются соответствующими приоритетами, и определяются

степенью критичности выполняемых задач.

Из всего этого следует объективная необходимость интеграции – сегодня созданы для

этого необходимые предпосылки. Рассмотрим теперь возможные пути интеграции

подсистем уровней АСУП и АСУТП:

• использование баз данных в качестве буфера для обмена и бизнес- приложения для

организации передачи данных между двумя подсистемами. Причем базы данных

могут быть как основой функционирования самих подсистем, так и средством,

используемым для хранения функциональных данных. Именно базы данных,

скорее всего, могут стать основным средством интеграции двух подсистем;

• применение класса продуктов, импортирующих и экспортирующих объекты из

одной подсистемы в другую (например, ПО VisualFlow);

• использование готовых решений, образуемых при объединении компаний-

разработчиков продуктов АСУП и АСУТП (например, Wonderware и Marcom).

Базы данных

Важный компонент обоих типов систем – это СУБД. Именно они позволяют

предоставить пользователю нужную информацию в нужном месте и в нужное время.

Сегодня предприятия с помощью СУБД преодолели проблемы, связанные с

дублированием информации и исключением в ней противоречий, однако

использование традиционных реляционных баз данных, ориентированных на АСУП-

решения, не всегда возможно в системах АСУТП.

Производственные процессы генерируют данные очень быстро. Чтобы хранить

производственный архив системы, например, с 7500 рабочими переменными, в базу

данных каждую секунду необходимо включать 7500 строк. Обычные базы данных не

могут выдержать подобную нагрузку.

Производственная информация имеет большой объем. Многомесячный архив завода с

7500 рабочими переменными требует под базу данных около 1 Тбайт дисковой памяти.

Сегодняшние технологии такими объемами манипулировать не могут.

SQL как язык не подходит для обработки временных или периодических данных,

типичных для производственных систем. В частности, чрезвычайно трудно указать в

запросе периодичность выборки возвращаемых данных.

Для преодоления этих ограничений был предложен новый класс продуктов – базы

данных реального времени (БДРВ), созданные независимо, либо разработанные на

основе существующих реляционных СУБД. Более перспективным представляется

второй подход, поскольку, во-первых, в стоимостном отношении он дешевле, во-

вторых, технологичнее. В качестве примера реализации базы данных реального

времени отметим, например, IndustrialSQL Server (компания Wonderware) и Plant2SQL

(Ci Technologies). Основные функции баз данных реального времени, построенной на

основе Microsoft SQL Server, заключаются в следующем.

1. Сохранение некритичной ко времени информации в Microsoft SQL Server. В то время

как вся технологическая информация сохраняется в специальном формате.

2. Поддержка высокой пропускной способности для обеспечения сохранения огромных

потоков информации с высокой разрешающей способностью.

3. Поддержка целостности данных для обеспечения записи больших объемов

информации без потерь.

4. Добавление в Microsoft SQL Server свойств сервера реального времени.

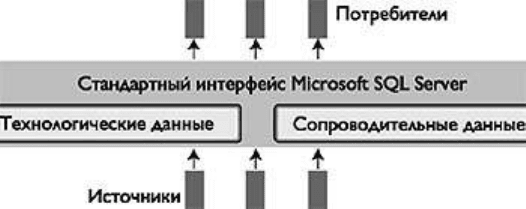

Сегодня базы данных реального времени ориентированы на хранение технологической

информации, обеспечение связи с управленческими данными, на использование уже

ставших стандартными в подсистемах АСУП компонентов OLE DB, а также Internet-

интерфейсов (рис. 2). С одной стороны, им приходится иметь дело с данными, которые

поступают в базы данных реального времени из различных технологических

источников, с другой – с данными, запрашиваемыми потребителями через интерфейс

SQL-сервера.

Рис. 2. База данных реального времени на основе Microsoft SQL Server

Стандартным механизмом поиска информации в серверах баз данных реального

времени является SQL, что гарантирует доступность данных самому широкому кругу

приложений. В подмножество языка SQL входят расширения, служащие для получения

динамических производственных данных и позволяющие строить запросы на базе

временных отметок.

Используемая в базах данных реального времени архитектура клиент-сервер позволяет

заполнить промежуток между промышленными системами контроля и управления

реального времени, характеризующимися большими объемами информации и

открытыми гибкими управленческими информационными системами. Благодаря

наличию мощного и гибкого процессора запросов пользователи имеют возможность

осуществлять поиск любой степени сложности для выявления зависимостей и связей

между физическими характеристиками, оперативными условиями и технологическими

событиями.

Следует подчеркнуть, что в зависимости от требований создаваемой системы

возможны следующие варианты решений:

использование только реляционных баз данных, в таблицы которых подсистема

АСУТП по SQL-запросам записывает технологические данные, которые в дальнейшем

могут быть использованы обеими подсистемами;

использование баз данных реального времени, которые обеспечивают более высокие

характеристики регистрации данных и упрощают (без использования SQL) процесс

внесения данных в таблицы;

построение комбинированного решения, предполагающего использование баз данных

реального времени для технологических первичных данных и таблиц реляционных баз

для вторичных.

Специальные технологии

Как уже было отмечено, существует устоявшийся набор стандартных протоколов,

позволяющий назвать практически любую SCADA-систему открытой. Большинство

SCADA-систем «живет» сегодня на платформе Microsoft Windows и поддерживая

соответствующие технологии межпрограммного взаимодействия внутри подсистем

АСУТП.

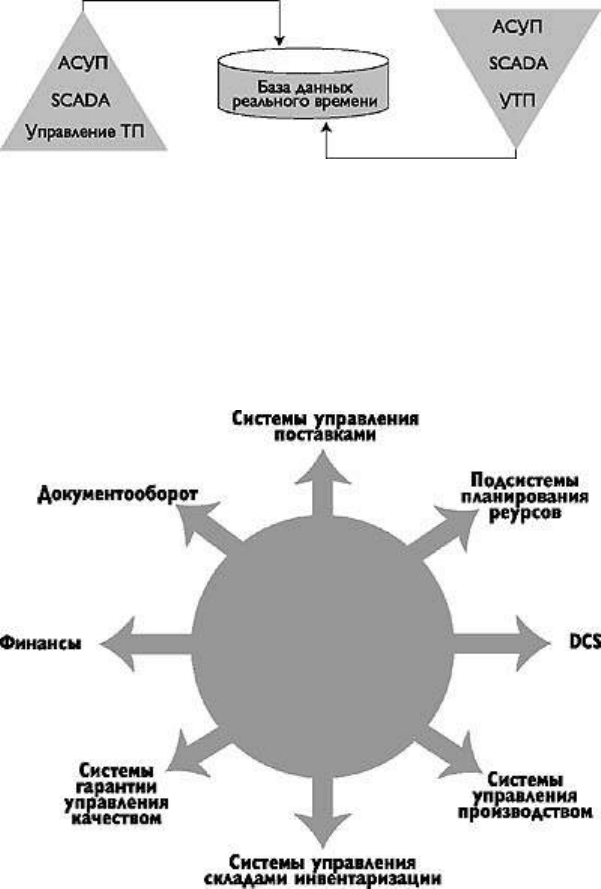

ПО подсистем АСУП, разработанное для платформы Windows, не могло избежать

влияния технологий Microsoft – построенные на их основе каналы связи позволяют

обеспечить обмен, а стандартные программные протоколы DDE, OLE и OPC могут

стать основой интеграции подсистем (рис. 3).

Рис. 3. Обобщенная схема взаимодействия двух типов служб

Новый класс продуктов

Для организации информационного потока технологических данных в системы АСУП

ряд крупных разработчиков инструментальных систем (прежде всего, SCADA)

предложили использовать специальный тип программных продуктов, например,

VisualFlow компании Envisionlt.

Рис. 4. Возможности интеграции VisualFlow

Ключевое назначение VisualFlow – объединять (рис. 4). Графический объектно-

ориентированный инструментарий позволяет через объекты и промежуточные мосты

организовывать каналы связи с приложениями, которые могут формировать

специальные объекты, передаваемые в VisualFlow где с помощью таблиц и методов на

объекте, переданном из источника, выполняются необходимые преобразования. Далее

объект передается целевому приложению. Сейчас VisualFlow в состоянии обеспечить

интерфейс для 120 различных приложений и баз данных.

Так, для интеграции с системами SAP R/3 определены в VisualFlow следующие

интерфейсы:

- интерфейс PPPI (PI-PCS BAPI);

- интерфейсы, сертифицированные компанией SAP (R/3 RFC, Access

10,000+RFC, CALL_TRANSACTION RFC, IDOC, ABAP/4);

- интерфейс баз данных (доступ к таблице/полю и поддержка всех баз данных

R/3).

Однако VisualFlow — это только продукт, способный интегрировать, а что

интегрировать определяется конкретной задачей. Разработчик приложения VisualFlow

определяет из каких подсистем принимаются объекты (например, из SCADA-

приложений), каким образом полученная через объекты информация преобразуется и

передается в целевые подсистемы (например, АСУП). Формирование SCADA-объектов

или объектов баз данных реального времени позволяет на базе VisualFlow

транспортировать объект с технологическими данными управленцам.

Заключение

Рассмотренные способы интеграции позволяют объединить бизнес-информацию с

технологической, просчитывать стоимость инвестиций и материальных издержек и

открывают новые возможности для построения интегрированных систем управления.

Для управления инфраструктурой предприятия некоторые компании уже сейчас

предлагают комплексные решения, представляющие собой набор базовых модулей

платформы управления. Свойство некоторых модулей состоит в совершенствовании

возможностей управления ресурсами корпоративной системы в нормальных и

критических ситуациях:

• бизнес-срез предприятия с предоставлением карты услуг с распределением

информационных служб по инфраструктуре и мониторингом работы приложений;

• накопление опыта технического персонала по управлению конкретным ресурсом в

конкретной ситуации;

• возможность адаптирующего управления при возникновении проблем с

работоспособностью системы в целом.

Таким образом, традиционные системы АСУП имеют сегодня тенденцию

превращаться из систем управления сетевыми и системными ресурсами в

интеллектуальную платформу управления предприятием. И в этих условиях

объективная информация, поступающая с технологического уровня, позволит

принимать более качественные управленческие решения.

Литература

1.Н Куцевич. Интеграция АСУП и АСУТП. М:, ж."Открытые системы", №9,2000

--------------------------------------------------------------------------------

Управление производством

Цель: Обеспечить выполнение производственного плана в соответствии с

запланированным объемом производства, затратами и качеством продукции.

Типичные вопросы:

- Соответствует ли выпуск плановым показателям? Где возникают узкие места?

- Что является причиной задержек?

- Соответствует ли реальная себестоимость расчетной?

- Каковы отклонения производственных показателей?

Службы контроля

Цель: Оптимизация процесса, соблюдение правил техники безопасности.

Типичные вопросы:

- Стабилен ли данный контур управления?

- Почему сработал данный предохранительный механизм?

- Каким образом вчерашние изменения повлияли на сегодняшнюю

производительность?

- Почему стан № 5 не запускается в автоматическом режиме?

Технологические службы

Цели: Повышение эффективности процесса, поддержание работоспособности

оборудования.

Типичные вопросы:

- Почему перегревается данный насос?

- Что явилось причиной подъем температуры в регуляторе давления?

- Каковы параметры процесса при высоком или низком выходе продукции?

- Какова связь между производственными характеристиками оборудования и

стабильностью?

Плановые службы

Цели: Разработка графиков выпуска продукции.

Типичные вопросы:

- Как соотносится текущий коэффициент загрузки оборудования со средним?

- Соблюдается ли график производства?

- Каковы минимальные и максимальные показатели выпуска продукции в час?

- Каков, по сравнению с расчетным, фактический объем сегодняшнего выпуска?

Бухгалтерия

Цели: Контроль и минимизация затрат производства.

Типичные вопросы:

- Есть ли доход от выпуска данного вида продукции?

- Каков текущий уровень потребления сырья и материалов по сравнению с

предыдущим месяцем?

- Какова структура себестоимости продукции в этом месяце?

3.4 Уровни интеграции в современных корпоративных сетях

«Традиционная» интеграция приложений и данных vs. Web-интеграция

В 60-е годы число приложений было невелико, каждое из них решало, как

правило, одну узкую задачу. Использование вычислительной техники сводилось, в

основном, к автоматизации рутинных операций. На этом этапе потребности в

интеграции данных и приложений практически не существовало.

С начала 70-х стали появляться более развитые приложения: программы учета

складских запасов, управление производством и финансами. Это были более сложные и

многофункциональные, по сравнению с первыми примитивными приложениями,

системы.

К середине 70-х стали появляться базы данных; при поиске информации уже не

требовалось просматривать множество файлов, достаточно было обратиться к единому

хранилищу. Появился новый тип приложений, служивших для управления поиском и

доступом к данным. Компьютер стал выступать в новой роли инструмента для

проведения транзакций. К сожалению, приложения разрабатывались только с учетом

текущих потребностей, в них не закладывалась возможность развития. Очень немногие

из них могли взаимодействовать с другими и обращаться к различным базам данных.

В начале 80-х компании столкнулись с серьезной проблемой роста затрат на

поддержку корпоративных приложений. По некоторым данным, ИТ-менеджеры 95%

времени тратили на поддержку существующей информационной инфраструктуры и

только 5% — на развитие и создание новых приложений. Делались попытки расширить

функциональные возможности и обеспечить взаимодействие различных систем. К

сожалению, добиться этого было сложно из-за необходимости обеспечивать

непрерывность работы компании.

Уже к середине 80-х возникла острая необходимость модернизации имевшейся

у компаний информационной инфраструктуры; стали разрабатываться новые подходы

построения корпоративных информационных систем. В этот период была выдвинута

гипотеза о том, что единый рубрикатор (словарь данных) решит проблему интеграции

данных. Затем появились теории репозитария данных, являющиеся развитием

предыдущего подхода применительно к архитектуре клиент-сервер. Возникла также

теория «моделирования данных», согласно которой для интеграции необходимо и

достаточно построить правильную модель корпоративных данных. К сожалению, для

реализации этих моделей необходимо проведение серьезной реорганизации,

переписывания значительной части корпоративных приложений. Однако работающие

приложения не поддаются значительным изменениям без того, чтобы это не привело к

необходимости переписывать и другие связанные с ними программы. Это очень

трудоемкий, длительный и дорогостоящий процесс, который, к тому же, может вызвать

нарушения в работе организации.

В начале 90-х появились два новых подхода к интеграции существующих

данных и приложений: технология хранилищ данных и системы планирования

ресурсов предприятий (ERP — enterprise resource planning). Каждый из них решал

проблему интеграции, но лишь частично. Технология хранилищ данных была

ориентирована на интеграцию данных, их анализ, не обеспечивая при этом интеграции

приложений при проведении транзакций. Очевидное преимущество хранилищ данных

в том, что они могут быть построены «вокруг» унаследованных приложений. Иными

словами, эта технология не требует переписывания старых приложений, а позволяет

пользоваться данными, полученными уже существующими программами. Еще одно

преимущество хранилищ данных — поэтапность их построения, повышающая отдачу

от их внедрения. Следующим шагом после хранилищ данных стало создание

механизмов обработки и анализа корпоративной информации. При этом работа может

вестись как со структурированными данными (например, производственные и

финансовые показатели деятельности компании), так и с неструктурированными

(ленты информационных агентств, организационные регламенты и т.д.).

Появившаяся на рубеже тысячелетий новый технология, которую называют Web-

интеграция привела к новому витку в задачах интеграции информации, т.к. позволяет

легко описывать и размещать в компьютерной среде новую разнородную информацию.

Что же такое Web-интеграция?

Данный термин появился на Западе пару лет назад; по всей видимости, первой его

использовала корпорация IBM. Сейчас в него вкладывается двоякий смысл. Во-первых,

это возможность «выхода» за рамки одной организации в процессе интеграции,

интеграция нескольких компаний, интеграция B2B. При этом противопоставляется

интеграция внутри компании («традиционная» интеграция) и интеграция между

компаниями (Web-интеграция). Во-вторых, термин используется для обозначения

использования Web-технологий при построении информационных систем предприятия.

Мы будем понимать под Web-интеграцией определенную форму, методы обработки и

представления внутренних и внешних информационных ресурсов организации при

помощи Web-технологий [18]. Web-интеграция дает возможность более эффективно

использовать информационную систему компании, повысить ее управляемость и

снизить издержки, контролировать ее внутренние ресурсы, упростить взаимодействие

между ее структурными подразделениями. Суть Web-интеграции в том, что с помощью

Web-технологий пользователь получает доступ к разным корпоративным приложениям

и ко всей информации организации, хранящейся в разных базах данных, а также к

данным из других источников. Применение Web-технологий позволяет в короткие

сроки и при относительно низкой стоимости повысить отдачу от использования

имеющихся у организации корпоративных приложений: бухгалтерских и учетных

программ, баз данных, систем управления отношениями с заказчиками (CRM —

customer relationship management) и пр.