Леанович Е.Б. Международная охрана интеллектуальной собственности: курс лекций

Подождите немного. Документ загружается.

ограничениям охраны. Вместе с тем, для фирменных наименований, относимых к

промышленной собственности ограничения этого порядка также не очень значительны.

На основе ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.

(далее Парижская конвенция) фирменное наименование охраняется во всех государствах-

участниках без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того,

является ли оно частью товарного знака.

Ограничения прав интеллектуальной собственности в той или иной степени есть

всегда и объективно необходимы для того чтобы обеспечить доступ общества к научным,

инновационным, литературным, художественным, коммерческим достижениям. Права

интеллектуальной собственности ограничиваются в гораздо большей степени, нежели чем

права собственности материальной – в этом проявляется главное отличие между этими

группами прав.

Другой отличительной чертой правовой конструкции «интеллектуальная

собственность» является тесная привязка исключительных прав к личности субъекта. Для

сравнения обратимся к вещным и обязательственным правам. В абсолютном большинстве

случаев собственником вещи могут быть разные лица, а обязанности поставки товара,

выполнения работы или оказания услуги по договору могут быть выполнены любым

лицом. В праве интеллектуальной собственности очень важным является вопрос о том,

кто является автором, изобретателем. Национальное право интеллектуальной

собственности государств, относящихся к различным правовым семьям, по-разному

подходит к вопросу о неимущественных правах, тем не менее, изобретатель, творец,

создатель результата интеллектуальной деятельности всегда может защитить свои особые

интересы называться автором и сохранять объект в первоначально задуманном и

созданном виде

24

. Личные неимущественные права на результаты интеллектуальной

деятельности, как правило, охраняются бессрочно, являются неотчуждаемыми и

непередаваемыми, как это определено в ст. 982 Гражданского кодекса Республика

Беларусь.

Исключительный характер и тесная связь с личностью субъекта позволяют четко

выделить интеллектуальную собственность как особую область правового регулирования.

из системы других частных прав. Данные обстоятельства определяют специфику правовой

регламентации интеллектуальной собственности не только в национальном праве, но

также и в международном частном праве.

Дифференциация правового регулирования в рамках самой интеллектуальной

собственности основана на традиционном выделении авторского права и права

промышленной собственности. Исключительные права на объекты авторского права и

смежных прав, с одной стороны, и на объекты промышленной собственности, с другой

стороны, имеют существенные различия в таких вопросах как: основания и порядок

возникновения, срок действия, правомочия правообладателя. Поэтому систематизация

принципов и норм производится по двум основным направлениям. Для объектов

промышленной собственности в первую очередь важна идея, поскольку одинаковые

изобретения, как и другие объекты промышленной собственности, с большой долей

вероятности могут быть созданы разными лицами. Патентные и другие законы в праве

промышленной собственности содержат значительное количество процедурных норм. В

авторском праве основополагающее значение имеет форма, а не идея, и больше

используются методы частноправового регулирования, чем в праве промышленной

собственности.

За рамками традиционной двойной системы находятся институты пресечения

недобросовестной конкуренции в области интеллектуальной собственности и охраны

коммерческой тайны. Первый относится скорее к праву конкуренции, второй – к

договорному праву. К интеллектуальной собственности данные вопросы относятся в связи

24

Калятин, В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права) : учебник для вузов / В.О.

Калятин. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА-М), 2000. С. 9.

с тем, что в центре их находятся различные объекты интеллектуальной собственности

или информация, в отношении которой по взаимной договоренности сторон установлен

ограниченный режим использования и распространения.

Развитие науки и техники ведет к появлению новых объектов интеллектуальной

собственности. Зачастую они регулируются особым режимом, который не может быть

полностью отождествлен с авторским правом или c правом промышленной

собственности. В частности, к таким объектам относятся топологии интегральных

микросхем, селекционные достижения. Иногда их выделяют в особый институт охраны

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности

25

. Однако, в силу того, что в

регулировании этих объектов все же присутствуют определенные элементы, присущие

праву промышленной собственности (критерии охраноспособности, требования

выполнения формальных процедур), а также для упрощения вопросов интеллектуальной

собственности в международном частном праве, отнесем эти объекты к промышленной

собственности.

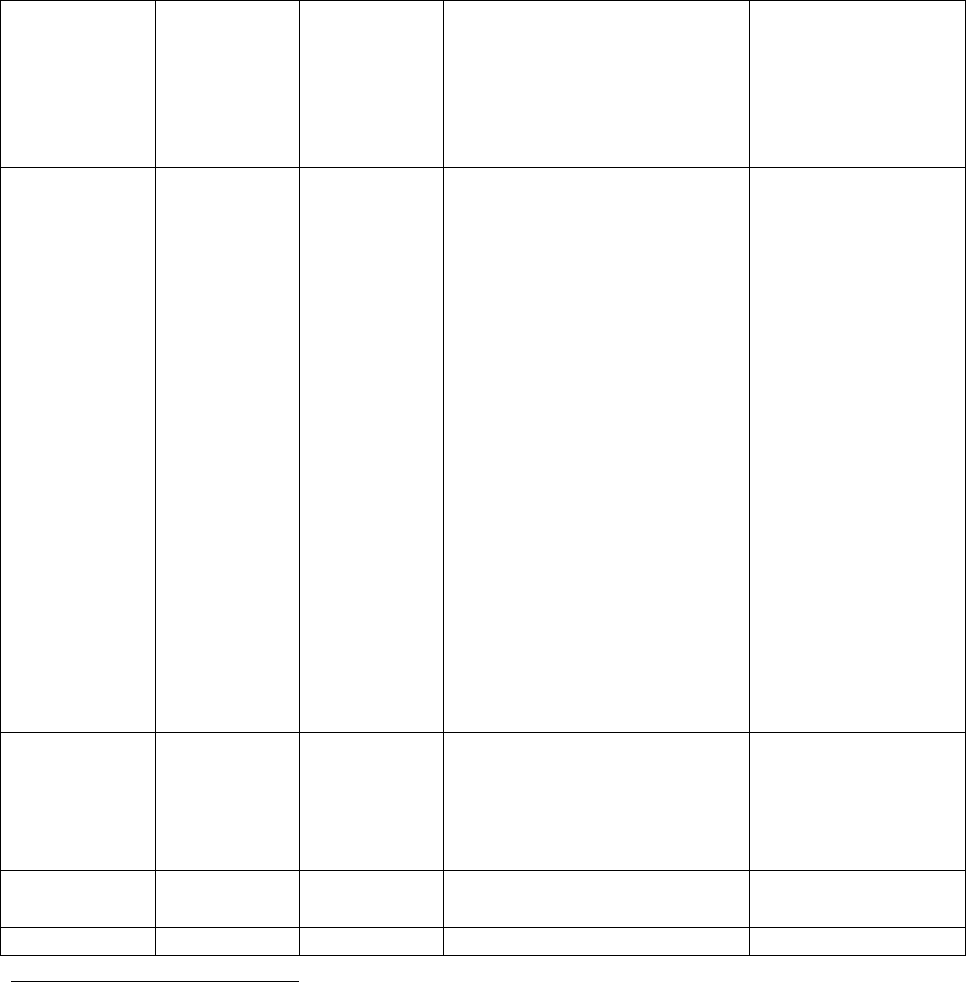

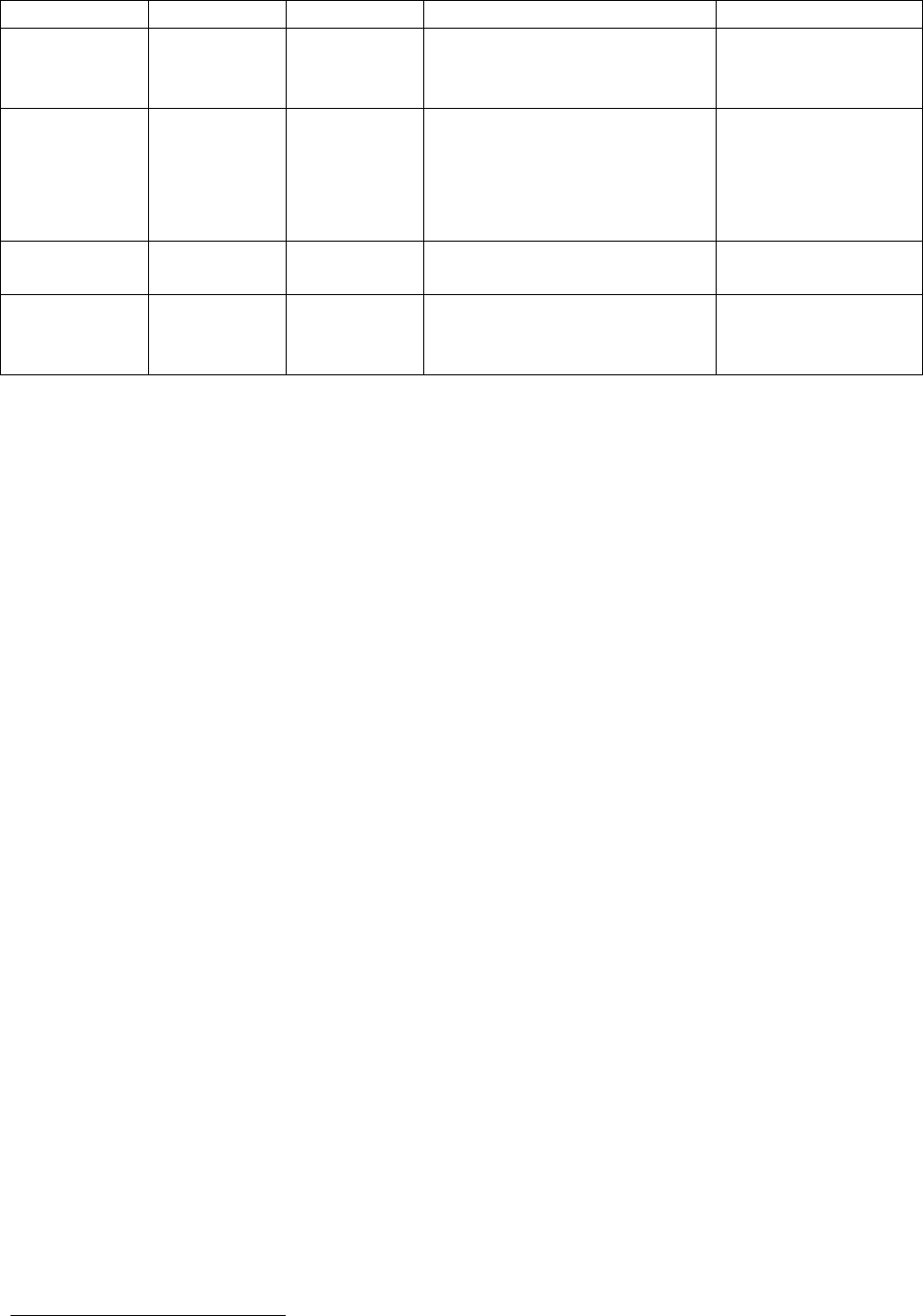

Таблица № 1.1 Система интеллектуальной собственности

Часть

системы

интеллектуа

льной

собственнос

ти

Авторское

право и

смежные

права

Промышлен

ная

собственнос

ть

Пресечение

недобросовестной

конкуренции

Охрана

коммерческой

тайны

Объект

охран или

правового

регулирован

ия

произведен

ия науки,

литературы

, искусства,

а также

компьютер

ные

программы

и базы

данных

изобретения

незаконное или

недобросовестное

использование объектов

интеллектуальной

собственности, репутации,

имиджа конкурента

информация,

имеющая

действительную

или

потенциальную

коммерческую

ценность в силу

неизвестности ее

третьим лицам, к

которой нет

свободного

доступа на

законном

основании, если

обладатель

информации

принимает меры к

сохранению ее

конфиденциально

сти

исполнения полезные

модели

нарушение

конкуренции путем

злоупотребления правами

интеллектуальной

собственности

фонограмм

ы

промышлен

ные образцы

программы сорта

25

Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / Мэггс П.Б., Сергеев А.П. М.: Юристъ, 2000. С. 10.

и передачи растений

топологии

интегральны

х микросхем

товарные

знаки и

знаки

обслуживан

ия

географичес

кие указания

фирменные

наименован

ия

Данная система интеллектуальной собственности исходит из существенных

различий правовых механизмов в выделенных четырех случаях. В частности, на

механизмы международного частного права в значительной степени влияют вопросы

формальностей в промышленной собственности, превалирование норм

административного права в пресечении недобросовестной конкуренции, договорные

принципы охраны конфиденциальной информации.

Понятие и система права интеллектуальной собственности, описанные довольно

абстрактно и схематично, признаются в большинстве стран мира. В рамках каждой

отдельно взятой национально-правовой системы есть существенные различия,

обусловленные историческими традициями, спецификой развития экономических

отношений, состоянием научно- технического процесса развития общества.

2. 2. Отношения интеллектуальной собственности с иностранным элементом.

Категория «иностранный элемент» используется по традиционной терминологии

международного частного права и означает, что в правоотношении один или несколько

элементов: объект, субъект или юридический факт, связаны с иностранным государством

или государствами

26

. Если иностранный элемент присутствует в отношении

интеллектуальной собственности, то сам по себе это обстоятельство еще не

свидетельствует, что данные отношения могут быть отнесены к предмету

международного частного права.

Общие черты в регулировании различных объектов интеллектуальной собственности

позволяют выделить их отличительные признаки:

- особый характер деятельности, в результате которой создаются данные объекты;

- объективная форма выражения (объективация);

- закрепление (легитимация в определенной форме) исключительного права за

создателем или иным правообладателем объекта интеллектуальной собственности

27

.

Соответственные отношения складываются применительно к объектам

интеллектуальной собственности. Они касаются создания, объективации, легитимации,

использования и защиты данных объектов.

Совокупность всех правовых норм, регулирующих отношения интеллектуальной

собственности, включает нормы разных отраслей права. Но абсолютное большинство этих

норм построено на методах гражданско-правового регулирования и право

интеллектуальной собственности относится к отрасли гражданского права. Для целей

международного частного права важно отметить, что отношения интеллектуальной

26

леанович

27

Дельцова, Н.В. Объекты интеллектуальной собственности: система признаков и система правового

регулирования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н.В. Дельцова. Самара, 2004 С. 29.

собственности в основной своей массе являются гражданско-правовыми, т.е.

частноправовыми.

Как известно еще со времен развития права в Древнем Риме

28

. Различие между

частным и публичным правом состоит в том, что частное право децентрализовано

регулирует отношения между индивидами и их объединениями

29

. Оно призвано защищать

интересы одних частных лиц в их взаимоотношениях с другими частными лицами.

Частноправовые отношения характеризуются юридическим равенством их участников по

отношению друг к другу. Децентрализованное регулирование частноправовых отношений

указывает на область свободы, оно позволяет реализоваться автономии личности,

автономии воли, частной инициативе лиц и их объединений. Частное право допускает, что

участники отношений могут самостоятельно принимать решения об использовании своих

прав, о вступлении в договорные отношения и о других значимых действиях по участию в

отношениях. Публичноправовые отношения характеризуются элементом

государственного принуждения. В таких отношениях участники неравны, поскольку

одним из участников всегда является государство в лице определенных государственных

органов или должностных лиц, наделенных властными полномочиями. Методы

публичноправового регулирования построены на централизации. Публичная власть,

государство, указывает на область необходимых, обязательных правил, императивов

поведения. Таким образом государство проявляет свою властную волю на создание

совершенно определенного варианта регулирования, который частные лица не могут

обойти.

Основу межгосударственных отношений составляет принцип суверенного равенства

государств, который означает их полновластие на своей территории и независимость в

международных отношениях. Исходя из этого принципа, государство обладает свободой

усмотрения при формировании своей правовой системы, а другие государства обязаны

признавать и уважать эту свободу. Учение о принципе суверенного равенства государств,

а также о других императивные нормах международного права (нормы jus cogens) прочно

вошло в практику межгосударственного общения и довольно подробно освещено в

международном публичном праве

30

. В то же время эти нормы определяют действие

механизмов международного частного права. По образному выражению Л.П. Ануфриевой

международное частное право исторически всегда шло рука об руку с международным

публичным правом, а некоторые мыслители прошлого даже не всегда разделяли их, и тем

более не противопоставляли

31

.

Международное частное право изначально формировалось как средство дать ответ

на вопрос о том когда и на каких условиях право одного государства применяется на

территории другого государства, но с условием того, чтобы при ответе на этот вопрос

соблюдался принципа невмешательства в суверенную функцию государства творить

законы на своей территории. Слово «частное» появилось в названии этой правовой

дисциплины не случайно. Международное частное право не вмешивается в вопросы

публичноправового регулирования. Механизмы международного частного права не

решают вопрос выбора норм уголовного и административного права разных государств.

Существующих в «чистом виде» частноправовых и публичноправовых отраслей нет.

Это в полной мере относится и к праву интеллектуальной собственности. Исследователи

проблемы применения механизмов международного частного права к интеллектуальной

28

Бондаренко, Н.Л. Римское частное право : ответы на экзаменационные вопросы / Н.Л. Бондаренко. 4-ое

изд. Мн.: ТетраСистемс, 2010. С. 6.

29

Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. Том 1 : Общая часть : учебник. 3-е изд., перер. и доп.

М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 21.

30

Международное право: учебник / Г.И. Тункин [и др.] ; отв. ред. Г.И. Тункин. М.: Юридическая

литература, 1982. С. 60-61.

31

Ануфриева, Л.П. Международное частное право: в 3-х т. Том 1. Общая часть: учебник / Л.П. Ануфриева.

М.: Издательство БЕК, 2002. С. 21..

собственности отмечают чрезвычайную сложность разделения частноправовых и

публично правовых аспектов в отношениях интеллектуальной собственности

32

.

Большинство норм интеллектуальной собственности находятся в актах гражданского

законодательства, в преамбуле ТРИПС права интеллектуальной собственности названы

частными правами, и в целом нет особых препятствий для отнесения отношений

интеллектуальной собственности к предмету международного частного права. Однако для

целей правильного применения механизмов международного частного права к

интеллектуальной собственности необходимо четко разграничивать аспекты

частноправового и публичноправового регулирования в области интеллектуальной

собственности. Если первые подпадают под действие международного частного права, то

вторые нет. В частности, бесполезно пытаться применить коллизионное регулирование к

отношениям, которые возникают между заявителем и патентным органом в процессе

оформления прав на объекты промышленной собственности. Вместе с тем, необходимо

определить насколько значительно в правовом регулировании отношений присутствует

элемент государственного принуждения и централизации. Формула проста – чем выше

эти показатели, тем меньше оснований для применения международного частного права и

наоборот. В частности, невозможно полностью исключить отношения по объектам

промышленной собственности из сферы действия механизмов международного частного

права на том, основании, что охрана этих объектов обычно обусловлена выполнением

формальных процедур, осуществляемых на основании норм административно-правовых

норм органами, которым соответствующие функции делегированы государством. Для

примера возьмем промышленные образцы. Во многих странах для них предусмотрены

формальные процедуры на факультативной основе, а если процедуры и осуществляются,

то, как правило, без экспертизы по существу.

Анализ отношений интеллектуальной собственности с иностранным

элементом в

свете особенностей составных частей системы интеллектуальной собственности

показывает следующее. Сфера применения международного частного права в авторском

праве гораздо шире, чем в праве промышленной собственности и в праве пресечения

недобросовестной конкуренции. В последних двух случаях большое значение имеют

нормы административно-правовой природы, а международное частное право вообще не

регулирует выбор права различных стран в этой области. К тому же, нормы гражданского

права по вопросам охраны объектов промышленной собственности и пресечения

недобросовестной конкуренции очень часто являются императивными, что влечет

применение таких ограничительных механизмов международного частного права, как:

«оговорка о публичном порядке» и «императивные нормы»

33

.

В авторском праве больше используются методы частноправового регулирования,

чем в праве промышленной собственности. В результате применение механизмов

международного частного права получает все большее распространение в отношениях с

иностранным элементом, связанных с произведениями и объектами смежных прав.

Судебная практика применения механизмов международном частном праве касается в

большинстве случае именно вопросов авторского

права

34

. Изучение этих вопросов очень

32

Fentiman, R. Choice of law and intellectual property // Intellectual property and private international law : IIC

Studies. Vol. 24 / J. Drexl, A. Kur (editors). Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2005. P. 131-132.

33

леанович

34

Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc. (US District Court. Southern District of New York. March

10, 1997) [Electronic resource] / WikisourceCategories: 1997 court decisions. United States District Court

decisions. Mode of access : http://en.wikisource.org/wiki/Itar-

Tass_Russian_News_Agency_v._Russian_Kurier,_Inc._-_No._95_Civ._2144(JGK)_(S.D.N.Y._March_10,_1997.

Date of access : 27.08.2010; Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd. and others (England and Wales Court of Appeal.

January 21, 1999) [Electronic resource] / British and Irish Legal Information Institute. Databases. Mode of access :

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1999/625.html. Date of access : 12.07.2010; National Football League v.

Prime Time 24 Joint Venture (US District Court. Southern District of New York. February 5, 2001) [Electronic

важно, поскольку практически ни одна ситуация использования или нарушения авторских

прав в Интернет не обходится без иностранного элемента.

Применение механизмов международном частном праве очень широко в

отношениях по охране конфиденциальной информации. Более того, учитывая договорную

природу этих отношений, именно нормы международного частного права имеют

решающее значение для международной охраны конфиденциальной информации. В

частности, широко признанный в мире принцип международного частного права

«автономия воли»

35

позволяет восполнять или даже создавать охрану результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Примечательно, что П. Б.

Мэггс и А. П. Сергеев ставят коммерческую тайну на первое место в системе

интеллектуальной собственности

36

.

Иностранный элемент в отношениях интеллектуальной собственности может

выделен по субъекту, объекту, юридическому факту. Один или несколько элементов

отношения интеллектуальной собственности, связанные с иностранным государством

свидетельствуют, что оно регулируется механизмами международном частном праве.

Некоторые авторы, например И.В. Гетьман-Павлова, слишком категорично отмечают, что

иностранный элемент может быть представлен только в одном варианте – субъектом

выступает иностранное лицо

37

. Обоснованием такого ограниченного подхода является то,

что право интеллектуальной собственности возникает, признается и защищается только на

территории того государства, где создано произведение, зарегистрировано изобретение

или открыт секрет производства. Такая ситуация была справедлива на конец XIX в., когда

стала развиваться правовая база международной охраны интеллектуальной собственности.

Однако в современном мире это уже не так.

Иностранным элементом в отношениях интеллектуальной собственности может

быть нарушение прав за границей, заключение договора за границей, создание объекта в

иностранном государстве и любое другое проявление связи отношения интеллектуальной

собственности с иностранным государством. Наиболее распространены на практике

отношения, складывающиеся в результате заявления иностранным правообладателем

своих прав, нарушенных в отечественной юрисдикции. В советской литературе

38

и в

исследованиях последнего времени

39

эти отношения понимаются как суть проблемы

международной охраны интеллектуальной собственности. Это объясняется тем, что

СССР, а теперь страны, входившие в его состав, рассматриваются западными странами, в

первую очередь США, как юрисдикции с недостаточно эффективной защитой прав

интеллектуальной собственности иностранцев и широко распространенной практикой

пиратства и контрафакта

40

. Не оспаривая важности искоренения этой практики, отметим,

что отношения интеллектуальной собственности с иностранным элементом все же

являются более разнообразными.

Например, к ним относятся следующие ситуации:

resource] / FindLaw. Case law. Mode of access :

http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/nfl/nflprimetime20501.pdf. Date of access : 5.06.2010.

35

леанович

36

Мэггс, П. Б. Интеллектуальная собственность / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. М.: Юристъ, 2000. С. 15.

37

Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право: учебник / И.В. Гетьман-Павлова. М.: Изд-во

Эксмо, 2005. С. 311.

38

Крылов, С.Б., Перетерский, И.С. Международное частное право / С.Б. Крылов, И.С. Перетерский. М.:

Юридическое издание НКЮ СССР, 1940. С. 133-136.

39

Ковалев, М.Б. Международная правовая охрана интеллектуальной собственности : Дис. ... канд. юрид.

наук : 12.00.03 / М.Б. Ковалев ; Сарат. гос. акад. права. Саратов, 2004. С. Гдето в середине про Россию и

США

40

Special 301 Report. April 30, 2009. Office of the US Trade Representative. Reports and Publications. 2009 /

Mode of access: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2009/2009-special-301-report /

Date of access: 13 May, 2010; European Commission. Press release. Intellectual property. Report on intellectual

property right infringements targets countries for closer cooperation / Mode of access:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=470 / Date of access: 15 August, 2010.

- работник передает права на служебный объект интеллектуальной собственности,

созданный в государстве А для использования в государстве Б,

- произведение, размещенное на сайте, в государстве В используется на законных

основаниях, а в государстве Г аналогичные действия составляют нарушение авторского

права,

- по договору с иностранным элементом передаются права на объекты, которые в

государстве, где осуществляется исполнение договора, не являются объектом

интеллектуальной собственности.

Можно смоделировать еще много ситуаций, когда разная национальность сторон не

является единственным или ключевым фактором, заставляющим прибегнуть к

механизмам международного частного права.

В современном мире, который строится на активных международных обменах и

интернационализации жизни во всех областях, иностранный элемент вообще очень редко

представлен одним характеризующим фактором. Как правило, в отношении присутствует

их совокупность. Тенденцией развития современного международного частного права

является анализ отношения на большее тяготение к тому или иному государству,

принимая во внимание все элементы данного отношения

41

. На таком подходе построен

т.н. «открытый» метод коллизионного регулирования. Ярким выражением этого метода

является закрепление коллизионных норм с открытой привязкой

42

. Эту привязке обычно

называют «критерий наиболее тесной связи», на английском языке она известна как proper

law. В белорусском праве исследуемая привязка содержится в п. 3 ст. 1093 Гражданского

кодекса Республика Беларусь, который гласит: «Если в соответствии с пунктом 1

настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее применению, применяется

право, наиболее тесно связанное с гражданско-правовыми отношениями

, осложненными

иностранным элементом».

Открытый метод коллизионного регулирования ведет к более объективному

разрешению отношений с иностранным элементом. Активно развиваются исследования о

необходимости применения его не только в результате отсылки привязки открытой

коллизионной нормы, но и как условия применения механизмов международном частном

праве в целом. Например, определение степени интенсивности тяготения отношения во

всей совокупности его элементов к тому или иному государству называется условием

применения оговорки о публичном порядке

43

.

Коллизионное регулирование интеллектуальной собственности еще только начинает

складываться. В толковании и применении коллизионных норм в этой области нет

определенности. Метод открытой коллизионной привязки может служить своеобразным

ориентиром в разрешении пробелов регулирования интеллектуальной собственности в

международном частном праве.

С одной стороны, отношение интеллектуальной собственности с несколькими

иностранными элементами очень важно выделить,

потому что они ясно свидетельствую,

что разрешение таких отношений национальным правом страны суда по принципу

оккупации без постановки коллизионного вопроса нецелесообразно. Множественность

иностранных элементов, скорее всего, приведет к необходимости признания и приведения

в исполнение вынесенного решения за границей. Эта стадия позволяет реально оценить

правильность разрешения отношения интеллектуальной собственности. В современном

мире нельзя рассчитывать на то, что рассмотрение дела по вопросам интеллектуальной

собственности, в котором так или иначе проявилась связь с иностранными государствами,

является сугубо внутренним делом государства суда. Соотношение национальных

41

Ходыкин Московский госуд. инст. межд. отн. (унив.) Министерства иностранных дел Российской

Федерации. М:, 2005. С. 9-11. 37 с.

42

Леанович

43

Кудашкин, В.В. Актуальные вопросы международного частного права / В.В. Кудашкин. М.: Волтерс

Клувер, 2004. . ___________ параграф 1.7 1.9

правовых систем и юрисдикций в международном частном праве исходит из принципов

вежливости и взаимности. Поэтому следствием ограниченного подхода к разрешению

отношений интеллектуальной собственности с иностранным элементом может стать такой

же подход для отечественных лиц за границей.

Например, в описанных П.Б. Мэггс дел из практики судов США мы находим такое

следствие

44

. Российское ведомство по патентам и товарным знакам вынесло решение о

том, что «Столичная» является общеупотребимым обозначением разновидности водки.

Американский суд постановил, что этот факт не влияет на юридическую

действительность товарного знака «Столичная» в США. Но этот же суд вынес решение о

том, что решение Японского ведомства по патентам и товарным знакам об

общеупотребимости обозначения «Отокаяма» для сакэ, препятствует охране

соответствующих товарных знаков в США.

С другой стороны, наличие иностранного элемента в отношениях интеллектуальной

собственности не обязательно свидетельствует, что данные отношения приведут в

действие механизмы международного частного права. Если иностранный элемент

выражен слабо и во всех своих характеристиках отношение явно тяготеет к стране суда, то

привязка коллизионной нормы к иностранному праву может быть обойдена. Если

основные элементы отношения явно тяготеют к иностранному государству и связь со

страной суда не проявляется достаточно сильно, то суд не должен использовать

имеющиеся в его распоряжении приемы, ограничивающие проявление элементов

иностранной правовой юрисдикции на своей территории. Это относится как к

применению иностранных законов об интеллектуальной собственности, так и к

признанию и приведению в исполнение иностранных судебных решений, вынесенных на

основе этих законов. оговорки, то присутствует, иностранному государству, то меньше

одному государству, в том числе к, то механизмы международном частном праве

применять могут быть отнесены к предмету международного частного права.

1. 3. Территориальность интеллектуальной собственности. Данный принцип

является неотъемлемым свойством права интеллектуальной собственности и прав

интеллектуальной собственности. Он является руководящим началом для изучения и

применения механизмов международного частного права к интеллектуальной

собственности и соответственно для решения проблемы международной охраны

интеллектуальной собственности.

В абсолютном значении территориальность означает, что национальное право

интеллектуальной

собственности не обладает экстерриториальным характером действия и

права интеллектуальной собственности, основанные на иностранных законах, не имеют

силы действия за границей.

Напрямую и явно территориальность не закреплена в источниках национального и

международного права. Одним из небольшого количества исключений является ст. 1231

Гражданского кодекса Российской Федерации «Действие исключительных прав на

территории Российской Федерации». В

частности, п. 2 этой статьи предусматривает: «При

признании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на

средство индивидуализации в соответствии с международным договором Российской

Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и

защиты определяются настоящим Кодексом независимо от положений законодательства

страны возникновения исключительного права, если таким международным договором

или

настоящим Кодексом не предусмотрено иное».

Территориальность обосновывается теоретически. В учебниках по международному

частному праву С.Б. Крылова и И.С. Перетерского проблема международной охраны

44

Мэггс П.Б. Коллизионное право и российско-американские отношения в сфере интеллектуальной

собственности / П.Б. Мэггс // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы : сб.

статей; под ред. А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 216.

интеллектуальной собственности изложена с точки зрения классовой неприемлемости

буржуазного права авторского и патентного права. В работах по международной охране

интеллектуальной собственности, вышедших после того как СССР стал принимать

участие в международном сотрудничестве в этой области, этот подход сохранен, но уже

не так открыто. В основу территориальности интеллектуальной собственности положен

субъективный характер прав и связанный с этим нематериальный характер объектов. М.Н.

Кузнецов отмечает, что право на изобретение, литературно-художественное, научное,

музыкальное или иное произведение интеллектуального творчества связывается не с

физическим или юридическим лицом вообще, а с конкретным субъектом – автором или

его правопреемником, являющимся исключительным носителем данных прав. Он пишет,

что исключительность проявляется в том, что в отличие от отношений обычной

собственности, где кредитору с его правами противостоит конкретный должник с его

обязанностями (продавцу-покупатель, нанимателю-наймодатель и т. д.), владельцу

авторских и патентных прав противостоит любое лицо и все общество на той территории,

где действует авторский или патентный закон

45

. И далее переходит непосредственно к

характеристике территориальности в строгом смысле. Для советского читателя, скорее

всего и так должно было стать понятным без особых логических цепочек, что

альтернативного понимания территориальности не может быть.

Однако, продолжим рассуждения о том, что территориальность обусловлена

исключительностью прав интеллектуальной собственности и нематериальным характером

объектов. Современные исследователи в своих работах уделяют должное внимание этим

специфическим характеристикам в правовой конструкции интеллектуальной

собственности. Так, Е.В. Зыков полагает, что охрана предоставляется не объектам

интеллектуальной собственности, а правам на них. Он пишет: «правовая охрана и защита

должны предоставляться не самим объектам, представляющим собой интеллектуальную

собственность, а правам субъектов на эти объекты»

46

. Соответственно объект

интеллектуальной собственности существует в праве только как заявленное требование и

в мире есть столько объектов интеллектуальной собственности, сколько есть правовых

систем, в которых на него предоставляются права. Такой подход объясняет

территориальность и в то же время показывает невозможность ее применения в строгом

смысле. Нематериальные объекты неосязаемы, но они реально существуют и одинаково

проявляются вне зависимости от территории. Так, благодаря Интернет произведение

одновременно воспроизводится в разных странах.

В международном частном праве коллизионное регулирование применяется по

самым разным вопросам. Есть коллизионные нормы о субъектах, об объектах, об

обязательствах. Ни исключительность прав интеллектуальной собственности, ни

нематериальных характер объектов, ни тесная связь и тех и других с территорией, где они

впервые возникли, не могут являться оправданием отказа от коллизионного

регулирования. Есть примеры, когда коллизионные нормы регулируют отношения,

действительно очень тесно связанные с определенной территорией. Так, по ст. 1222

Гражданского кодекса Российской Федерации к обязательствам, возникающим вследствие

недобросовестной конкуренции, применяется право страны, рынок которой затронут

такой конкуренцией, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Поэтому обосновать территориальность интеллектуальной собственности спецификой

этой правовой конструкции, сбрасывая со счетов неприятие иностранного права

интеллектуальной собственности по политическим причинам, не возможно.

Есть фактические и правовые основания территориальности. Во-первых,

территориальность обусловлена историей развития национального права

45

Кузнецов, М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. М.: Изд-во

УДН, 1988. С. 56-58.

46

Зыков, Е.В. Гражданско-правовая защита права интеллектуальной собственности : диссертация ...

кандидата юридических наук : 12.00.03 / Е.В. Зыков. М.:, 2008. С. 16.

интеллектуальной собственности. Права интеллектуальной собственности представляют

собой монополию, т.е. возможность ограничивать действия других лиц, путем

привилегии, данной суверенной властью единичным актом властителя определенной

территории или законом, действующим на этой территории. С самого начала процесс

формирования национально-правовой охраны интеллектуальной собственности был

подчинен целям государственной политики. В юридической литературе подчеркивается,

что национальная природа экономических и политических институтов государства имеет

самое существенное влияние на территориальные ограничения прав интеллектуальной

собственности. Права интеллектуальной собственности как никакие другие права тесно

связаны с личностью автора или изобретателя. Страны согласились бы применять к ним

коллизионный принцип личного закона, который в XIX в., когда ярко обозначилась

проблема международной охраны интеллектуальной собственности в отношениях между

западными странами, был значительно распространен в коллизионном праве. Однако на

ранних этапах индустриализации общества применение иностранного права,

ограничивающего доступ к иностранным интеллектуальным достижениям, было

абсолютно неприемлемо с политической точки зрения

47

.

Во-вторых, территориальность следует из некоторых положений источников

национального и международного правового регулирования. Территориальность

интеллектуальной собственности выводится из принципов, закрепленных в базовых

международных соглашениях по интеллектуальной собственности, в частности, из

принципа национального режима в ст. 2 и принципа независимости патентов в ст. 4-bis

Парижской конвенции. Национальные законы при перечислении произведений, на

которые распространяется авторско-правовая охрана, при определении территории

действия патента или регистрации товарного знака исходят из территориальности.

Однако в современных условиях и фактические, и правовые основания позволяют

говорить о том, что территориальность интеллектуальной собственности ограничена. В

XXI в. охрана прав интеллектуальной собственности уже не является сугубо внутренним

делом государственной политики. Широкое участие государств в универсальных формах

международного сотрудничества в рамках ВОИС, ВТО, развитие общего международного

права и формирование международно-правовых обычаев, в частности, закрепление в

качестве одного из основных прав человека права на охрану прав интеллектуальной

собственности во Всеобщей декларация прав человека 1948 г. свидетельствует, что

государства признают чрезвычайную важность международной охраны интеллектуальной

собственности. В доктрине обосновывается, что одной лишь внутренней деятельности

государства по поддержанию и защите интеллектуальной собственности недостаточно –

государство должно проводить соответствующую политику в международных

отношениях на межгосударственном уровне, т.е. функция поддержания и защиты

интеллектуальной собственности должна являться направлением как внутренней, так и

внешней политики государства

48

.

Глобализация, как процесс интернационализации жизни общества во всех областях,

на современном этапе имеет своим следствием информационное единство мира. Самый

большой вызов территориальности бросает Интернет. Противоречивость территориальной

привязки прав на нематериальные объекты, свободно перемещаемые и легко копируемые

в трансграничном пространстве, наиболее очевидно. Учитывая современные технологии,

например, потоковую передачу информации bit-torrent, вообще невозможно осуществить

территориальную локализацию отношений в виртуальном пространстве. Нарушения

авторского права в Интернет – это наиболее широкая сфера отношений, в которых

47

Cornish, W.R. Intellectual Property / W.R. Cornish. 4th edition. London: Sweet and Maxwell, 1999. P. 26-27.

48

Кирдяшова Е.В. Категория «Интеллектуальной собственности» : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е.В.

Кирдяшова. М.: 1998 221 с.