Лазарев Ю.Ф. Mатематическое моделирование физических процессов и технических систем в MATLAB

Подождите немного. Документ загружается.

141

function r = rdivide(p,xr)

% POLYNOM/RDIVIDE Правое деление полинома на число:

% r = p / xr

p = polynom(p);

r. c = p. c/xr;

r = polynom(r. c); % Завершение POLYNOM/RDIVIDE

Проверим действие некоторых из созданных методов:

>> Pol = polynom([1 2 3 4 5])

Pol = x^4 + 2*x^3 + 3*x

>> v = roots(Pol)

^2 + 4*x + 5;

v =

0.2878 + 1.4161i

0.2878 - 1.4161i

-1.2878 + 0.8579i

-1.2878 - 0.8579i

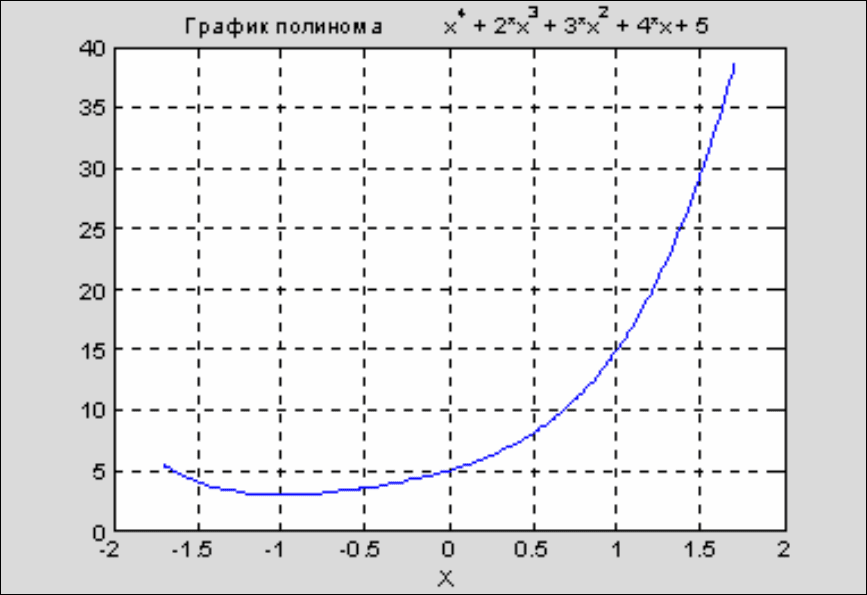

>> plot(Pol)

Результат представлен на рис. 4.2.

Чтобы получить перечень всех созданных методов класса, следует воспользоваться командой

methods <имя класса>.

Например:

>> methods polynom

Methods for class polynom:

char display minus mtimes plus polyval roots

diff double mrdivide plot polynom rdivide

Рис. 4.2. Результат выполнения процедуры plot для полинома-объекта

Теперь мы имеем удобный вычислительный аппарат для работы с полиномами. Развивая его дальше, можно

создать новый класс более сложных объектов - класс рациональных передаточных функций, которые являются

конструкцией в виде дроби, числителем и знаменателем которой являются полиномы. Для этого класса также

можно определить важные для инженера операции сложения передаточных функций (которое соответствует

параллельному соединению звеньев с заданными передаточными функциями), умножения (ему соответствует

последовательное соединение звеньев) и многие другие, отвечающие определенным типам соединений звеньев.

Примерно на такой основе создан, к примеру, класс tf (Transfer Function), используемый в пакете CONTROL.

142

4.5. Вопросы для самопроверки

1. Что понимается в MATLAB под классом вычислительных объектов? под методами класса?

2. Какие классы вычислительных объектов составляют основу MATLAB?

3. Какие производные классы используются в MATLAB?

4. На какой основе можно создать в MATLAB новые классы вычислительных объектов?

5. Для каких целей можно использовать классы inline, cell, struct, char?

6. Как создать собственный класс вычислительных объектов?

7. Как создать методы собственного

класса вычислительных объектов?

8. Каким образом можно обеспечить использование знаков арифметических операций для выполнения

действий над объектами создаваемого класса?

143

Урок 5. Цифровая обработка сигналов (пакет Signal

Processing Toolbox)

Формирование типовых процессов

Общие средства фильтрации. Формирование случайных процессов

Процедуры спектрального (частотного) и статистического анализа

Проектирование фильтров

Графические и интерактивные средства

Вопросы для самопроверки

144

Цифровая обработка сигналов традиционно включает в себя создание средств численного преобразования мас-

сива заданного (измеренного в дискретные моменты времени) процесса изменения некоторой непрерывной фи-

зической величины с целью извлечения из него полезной информации о другой физической величине, содер-

жащейся в измеренном сигнале.

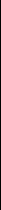

Общая схема образования измеряемого сигнала и процесса его преобра

-зования в целях получения информации

о величине, которая должна быть измерена, представлена на рис. 5.1.

Рис. 5. 1. Схема измерения и преобразования сигнала

Физическая величина, являющаяся полезной (несущей в себе необходимую информацию), редко имеет такую

физическую форму, что может быть непосредственно измеренной. Обычно она представляет лишь некоторую

составляющую (сторону, часть, черту) некоторой другой физической величины, которая может быть непосред-

ственно измерена. Связь между этими двумя вели-

чинами обозначим введением звена, которое назовем "перви-

чным преобразователем" (ПП). Обычно закон преобразования известен заранее, иначе восстановить информа-

ционную составляющую в дальнейшем было бы невозможным. Первичный преобразователь вносит зависи-

мость сигнала, который может быть измерен, от некоторых других физических величин. Вследствие этого вы-

ходная его величина содержит, кроме полезной информационной

составляющей, другие, вредные составляю-

щие или черты, искажающие полезную информацию. И, хотя зависимость выхода ПП от этих других величин

также известна, однако вследствие неконтролируемого возможного изменения последних со временем, часто

трудно спрогнозировать их влияние на искажение полезной составляющей. Назовем вносимую ПП вредную

составляющую шумом ПП.

Пусть образованная таким образом непосредственно

измеряемая величина измеряется некоторым измерителем.

Любой реальный измеритель вносит собственные искажения в измеряемую величину и дополнительные зави-

симости от некоторых других физических величин, не являющихся объектом измерения. Назовем эти искаже-

ния шумами измерителя. Не ограничивая общности, будем полагать, что выходной величиной измерителя яв-

ляется электрический сигнал (измеренная величина), который можно

в дальнейшем довольно просто пребразо-

вывать электрическими устройствами.

Для осуществления цифровой обработки измеренная величина должна быть преобразована в дискретную фор-

му при помощи специального устройства, которое содержит экстраполятор и аналого-цифровой преобразова-

тель (АЦП). Первый производит фиксацию отдельного текущего значения измеренной величины в отдельные

моменты времени через определенный постоянный

промежуток времени, называемый дискретом времени.

Второй переводит это значение в цифровую форму, которая позволяет в дальнейшем осуществлять преобразо-

вания с помощью цифровых ЭВМ. Хотя оба устройства могут вносить при таких преобразованиях собственные

искажения в выходной (дискретный) сигнал, однако ими обычно пренебрегают, так как в большинстве случаев

эти дополнительные искажения значительно меньше

шумов ПП и измерителя.

Чтобы на основе полученного дискретизированного сигнала получить полезный сигнал, нужно рассчитать и

создать устройство (программу для ЭВМ), которое осуществляло бы такие преобразования входного дискрет-

145

ного во времени сигнала, чтобы на его выходе искажения, внесенные шумами ПП и измерителя были миними-

зированы в некотором смысле. Это устройство называют фильтром.

В общем случае создание (проектирование) фильтра является задачей неопределенной, которая конкретизируе-

тся лишь на основе предварительно полученных знаний о закономерности образования измеряемой величины

(модели ПП), о

модели образования измеренной величины из измеряемой (модели измерителя), о характерис-

тиках изменения во времени вредных физических величин, влияющих на образование измеряемой и измерен-

ной величин, и закономерностей их влияния на искажение полезной информации.

Так как модели ПП и измерителя могут быть весьма разнообразными, традиционно задачу фильтрации решают

только для некоторых

наиболее распространенных на практике видов таких моделей, чаще всего - для линей-

ных моделей.

В общем случае процесс создания фильтра распадается на такие этапы:

- на основе априорной информации о моделях ПП и измерителя и о характеристиках шумов, а также о

задачах, которые должен решать фильтр, выбирается некоторый тип фильтра из известных, теория

проектирования которых разработана;

- на основе конкретных числовых данных рассчитываются числовые характеристики выбранного типа

фильтра (создается конкретный фильтр);

- проверяется эффективность выполнения разработанным фильтром поставленной перед ним задачи;

для этого необходимо сымитировать на ЭВМ дискретный сигнал, содержащий полезную (информа-

ционную) составляющую с наложенными на нее предусмотренными шумами ПП и измерителя, «про-

пустить» его через построенный фильтр и сравнить полученный на выходе сигнал с известной (в дан-

ном случае) полезной его составляющей; разность между ними будет характеризовать погрешности

измерения на выходе фильтра;

- так как в реальных условиях некоторые характеристики шумов могут отличаться от принятых при

проектировании (создании фильтра), не лишними становятся испытания эффективности работы

фильтра в условиях более приближенных к реальным, нежели принятые при проектировании.

Пакет Signal Processing Toolbox (в дальнейшем сокращенно Signal) предназначен для осуществления операций

по трем последним из указанных этапов. Он позволяет проектировать (рассчитывать конкретные числовые ха-

рактеристики) цифровые и аналоговые фильтры по требуемым амплитудно- и фазочастотным их характеристи-

кам, формировать последовательности типовых временных сигналов и обрабатывать их спроектированными

фильтрами. В пакет входят процедуры, осуществляющие преобразования Фурье

, Гильберта, а также статисти-

ческий анализ. Пакет позволяет рассчитывать корреляционные функции, спектральную плотность мощности

сигнала, оценивать параметры фильтров по измеренным отсчетам входной и выходной последовательностей.

5.1. Формирование типовых процессов

Моделирование процессов фильтрации невозможно без предварительного моделирования (генерирования) сиг-

налов заданного вида. Поэтому ознакомимся с основными процедурами, позволяющими генерировать сигналы

различных типовых форм.

5.1.1. Формирование одиночных импульных процессов

В пакете Signal предусмотрено несколько процедур, образующих последовательности данных, представляющие

некоторые одиночные импульсные процессы типовых форм.

Процедура

rectpuls обеспечивает формирование одиночного импульса прямоугольной формы. Обращение

вида

y = rectpuls(t, w)

позволяет образовать вектор у значений сигнала такого импульса единичной амплитуди, шириною w, центри-

рованного относительно t=0 по заданому вектору t моментов времени. Если ширина импульса w не указана, ее

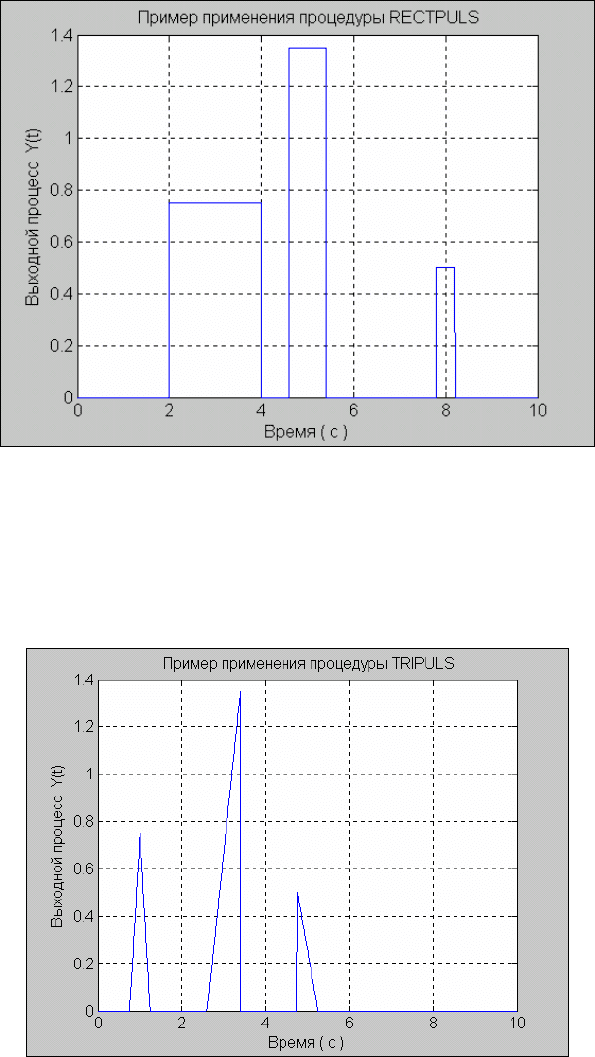

значение по умолчанию принимается равным единице. На рис. 5.2. приведен результат образования процесса,

состоящего из трех последовательных прямоугольных импульсов разной висоты и ширины, по

такой последо-

вательности команд

t = 0 : 0.01 : 10;

y=0.75*rectpuls(t-3,2)+0.5*rectpuls(t-8, 0.4)+1.35*rectpuls(t-5, 0.8);

plot(t,y),grid, set(gca,'FontSize',12)

title(' Пример применения процедуры RECTPULS')

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

146

Рис. 5. 2. График процесса, сгенерированного функцией RECTPULS

Формирование импульса треугольной формы единичной амплитуды можно осуществить при помощи процеду-

ры

tripuls, обращение к которой имеет вид

y =tripuls(t,w,s).

Рис. 5. 3. График процесса, сгенерированного функцией TRIPULS

Аргументы y, t и w имеют тот же смысл. Аргумент s (-1<s <1) определяет наклон треугольника. Если s=0, или

не указан, треугольный импульс имеет симметричную форму. Приведем пример (результат представлен на рис.

5.3):

t = 0 : 0.01 : 10;

y = 0.75*tripuls(t-1,0.5)+0.5*tripuls(t-5,0.5,-1)+1.35*tripuls(t-3, 0.8,1);

plot(t,y), grid, set(gca,'FontSize',12)

title(' Пример применения процедуры TRIPULS')

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

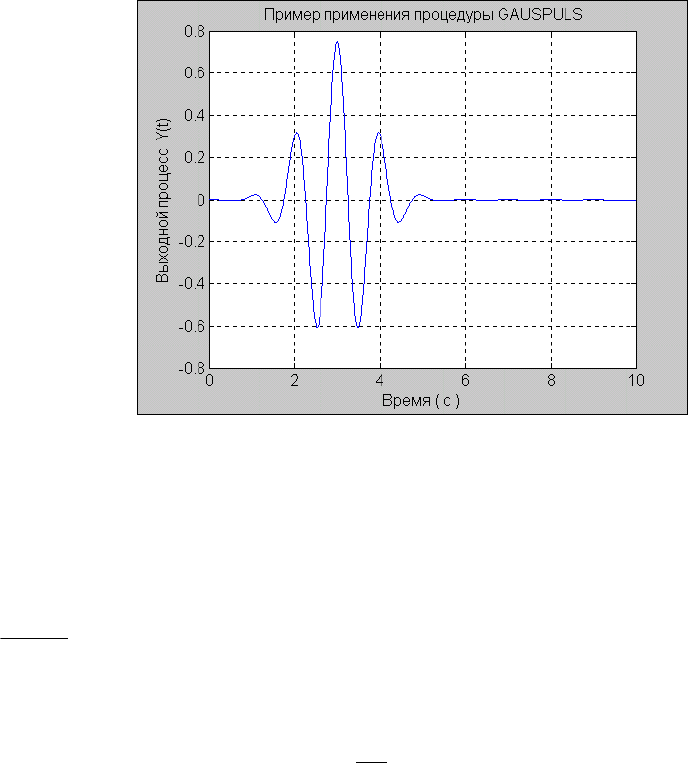

Для формирования импульса, являющегося синусоидой, модулированной функцией Гаусса, используется про-

цедура

gauspuls. Если обратиться к ней по форме

y = gauspuls (t,fc,bw),

147

то она создает вектор значений указанного сигнала с единичной амплитудой, с синусоидой, изменяющейся с

частотой fc Гц, и с шириной bw полосы частот сигнала.

В случае, когда последние два аргумента не указаны, они по умолчанию приобретают значения 1000 Гц и 0.5

соответственно. Приведем пример создания одиночного гауссового импульса (результат приведен на рис. 5.4):

t = 0 : 0.01 : 10;

y = 0.75*gauspuls(t-3, 1,0.5);

plot(t,y),grid, set(gca,'FontSize',12)

title(' Пример применения процедуры GAUSPULS')

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

Рис. 5. 4. График процесса, сгенерированного функцией GAUSPULS

Наконец, рассмотрим процедуру sinc, формирующую вектор значений функции

sinc(t), которая определяется

формулами:

⎪

⎩

⎪

⎨

⎧

≠

=

=

.0

)sin(

,01

)(sin

t

t

t

t

tc

π

π

Эта функция является обратным преобразованием Фурье прямоугольного импульса шириной

и высотою 1:

π

2

∫

−

=

π

π

ω

ω

π

detc

tj

2

1

)(sin

.

Приведем пример ее применения:

t=0 : 0.01 : 50;

y1=0.7*sinc(pi*(t-25)/5);

plot(t,y1),grid,set(gca,'FontSize',12)

title('Функция SINC Y(t) = 0.7* SINC(pi*(t-25)/5)')

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

Результат изображен на рис. 5.5.

148

Рис. 5. 5. Графическое представление функции

0.7*SINC(pi*(t-25)/5)

5.1.2. Формирование колебаний

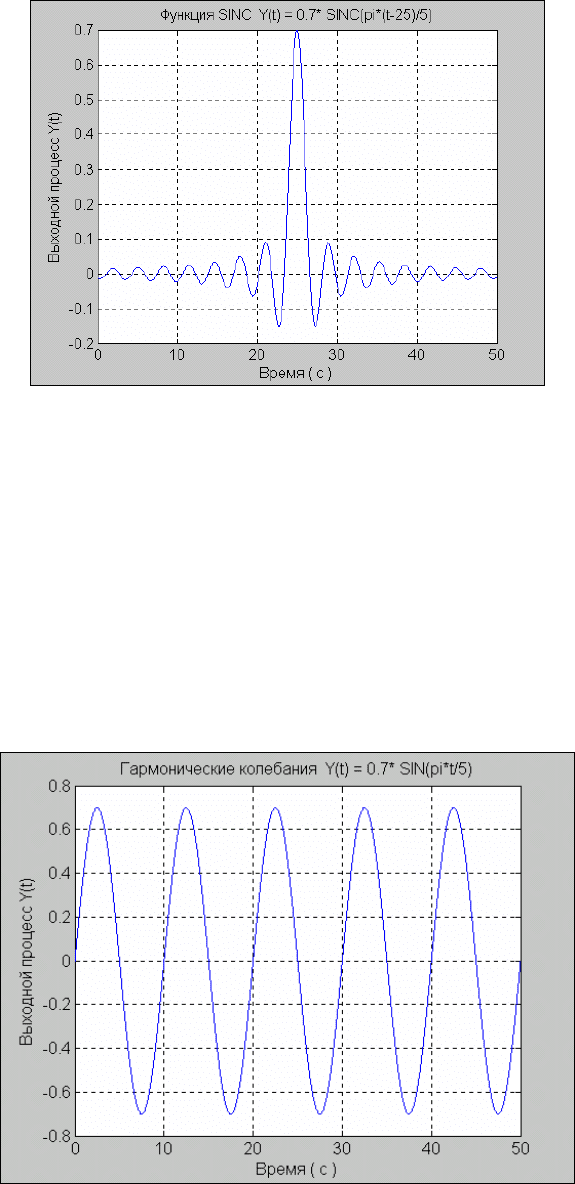

Формирование колебаний, состоящих из конечного числа гармонических составляющих (т.е. так называемых

полигармонических колебаний), можно осуществить при помощи обычных процедур sin(x) и cos(x). Рассмот-

рим пример (см. рис. 5.6):

t=0 : 0.01 : 50;

y1=0.7*sin(pi*t/5);

plot(t,y1),grid,set(gca,'FontSize',12)

title('Гармонические колебания Y(t) = 0.7* SIN(pi*t/5)')

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

Рис. 5. 6. График синусоидального процесса

Процесс, являющийся последовательностью прямоугольных импульсов с периодом для заданной в векторе

t последовательности отсчетов времени, "генерируется" при помощи процедуры square. Обращение к ней про-

исходит по форме:

π

2

y = square(t,duty),

где аргумент duty определяет длительность положительной полуволны в про-центах от периода волны. Напри-

мер (результат приведен на рис. 5.7):

149

y=0.7*square(pi*t/5, 40);

plot(t,y), grid,set(gca,'FontSize',12)

title('Прямоугольные волны Y(t) = 0.7* SQUARE(pi*t/5, 40)')

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

Рис. 5. 7. Результат применения функции SQUARE

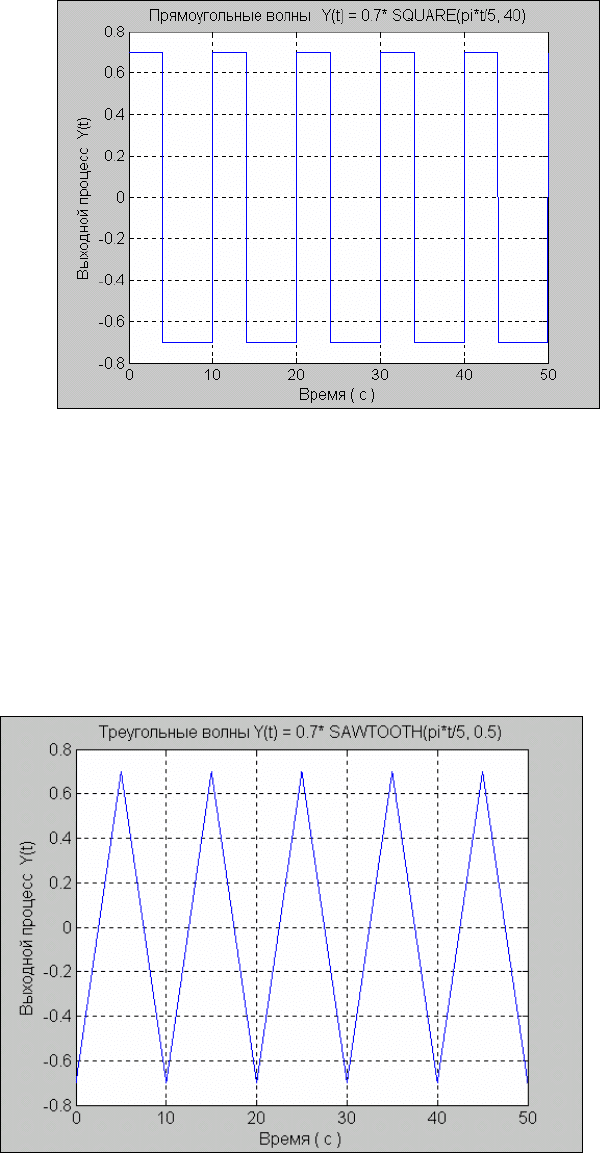

Аналогично, генерирование пилообразных и треугольных колебаний можно осуществлять процедурой

sawtooth

. Если обратиться к ней так:

y = sawtooth(t,width),

то в векторе y формируются значения сигнала, представляющего собой пило-образные волны с периодом в

моменты времени, которые задаются вектором t. При этом параметр width определяет часть периода, в которой

сигнал увеличивается. Ниже приведен пример применения этой процедуры:

π

2

Рис. 5. 8. Результат применения функции SAWTOOTH

y=0.7*sawtooth(pi*t/5, 0.5);

plot(t,y), grid,set(gca,'FontSize',12)

title('Треугольные волны Y(t) = 0.7* SAWTOOTH(pi*t/5, 0.5)')

150

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

В результате получаем процесс, изображенный на рис. 5.8.

Процедура

pulstran позволяет формировать колебания, являющиеся последовательностью либо прямоуго-

льных, либо треугольных, либо гауссовых импульсов. Обращение к ней имеет вид:

y = pulstran(t,d,'func',p1,p2,...),

где d определяет вектор значений тих моментов времени, где должны быть центры соответствующих импуль-

сов; параметр func определяет форму импульсов и может иметь одно из следующих значений:

rectpuls (для

прямоугольного импульса),

tripuls (для треугольного импульса) и gauspuls (для гауссового импульса);

параметры p1, p2, ... определяют необходимые параметры импульса в соответствиии с формой обращения к

процедуре, определяющей этот импульс.

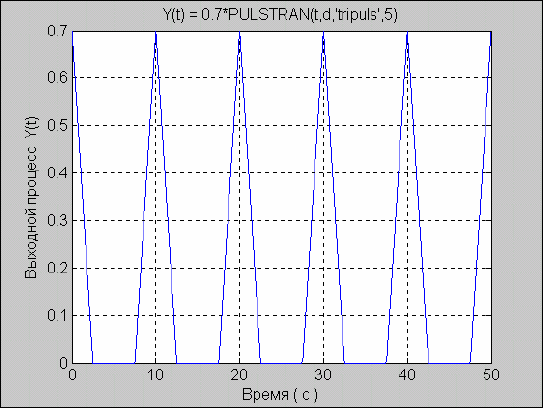

Ниже приведены три примера применения процедуры

pulstran для разных форм составляющих импульсов:

- для последовательности треугольных импульсов:

t=0 : 0.01 : 50;

d=[0 : 50/5 : 50]';

y=0.7*pulstran(t, d,'tripuls',5);

plot(t,y), grid,set(gca,'FontSize',12)

title('Y(t) = 0.7*PULSTRAN(t,d,''tripuls'',5)' )

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

результат представлен на рис. 5.9;

Рис. 5. 9. Результат применения функции 0.7*PULSTRAN(t,d,'TRIPULS',5)

- для последовательности прямоугольных импульсов:

t=0 : 0.01 : 50

d=[0 : 50/5 : 50]';

y=0.75*pulstran(t, d,'rectpuls',3);

plot(t,y), grid,set(gca,'FontSize',12)

title('Y(t) = 0.75*PULSTRAN(t,d,''rectpuls'',3)' )

xlabel('Время ( с )')

ylabel('Выходной процесс Y(t)')

результат приведен на рис. 5.10;