Купряшин Г.Л. Соловьев А.И. Государственное управление

Подождите немного. Документ загружается.

41

Каждый из выделенных уровней и сторон государства поддерживает свой собственный баланс

отношений с обществом, предполагая наличие специфических критериев эффективности принятия решений,

демонстрации компетенции и силы управленческих органов. Чаще всего оценки и подходы к анализу тех или иных

проблем на каждом из уровней национального государства совпадают Правда, социально-экономическая динамика

общества и культурной среды по-разному отображаются на эволюции и возможностях всех этих уровней в принятии

государственных решений. В ряде случаев, особенно в кризисных и переходных условиях между ними вполне

возможны различные противоречия, в том числе и существенные. Американский исследователь Г Минтсбург писал в

связи с этим о том, что политические структуры могут задавать такие условия и степень централизации управления

обществом, которые не отвечают ни возможностям переработки деловой информации, ни управления в целом.

Понятно тем самым, что наиболее оптимальным условием принятия эффективных решений было бы

соответствие характера власти типу экономического роста и организационным принципам строения государства.

С другой стороны, было бы ошибкой абсолютизировать степень этой внутренней противоречивости процесса

принятия решений. Ибо в целом в конкретной стране все же проводится относительно единая государственная

политика, формируется и существует хоть и функционально разнородная, но все же единая профессиональная группа

управляющих, занятая разработкой и осуществлением государственных решений. В целом же соотношение влияний

вышеобозначенных факторов (уровней) на процесс принятия и осуществления государственных решений, как правило,

зависит от той или иной ситуации (требующей, к примеру, применения политических или же неполитических критериев

ее измерения), качества политических элит (выражающего их готовность использовать механизмы принятия решений

преимущественно для укрепления собственной власти), особенностей аппарата госслужащих (обладающих той или

иной степенью идеологической ангажированности, психологической устойчивостью или уступчивостью перед

политическим воздействием элит), степени организованности гражданского общества.

И все же определение реального соотношения политического, государственного и административного уровней

управления являет собой весьма принципиальную задачу в любых социальных условиях. Ибо от этого зависит

понимание того, где реально, находится центр выработки государственных решений и, следовательно, какие подходы

будут доминировать при постановке и решении актуальных для общества проблем.

2. Этапы принятия решений

Критерии процесса дифференциации принятия решений

Наиболее ярко и показательно переплетение всех названных уровней процесса принятия решений выражено в

применении определенных технологий, нормативных требований и процедур, применяемых на различных этапах

этого многогранного и сложного процесса.

Обычно в теории пытаются дифференцировать данный процесс с разных точек зрения. В этих целях могут

использовать время реакции управляющей системы на изменения среды, особенность управленческих процедур

(организационных, человеко-машинных и др.) и т.д Но чаще всего говорят о тех или иных этапах принятия решений,

характеризующих . последовательность выполняемых задач. Так, английские ученые Т.Кунц и С.ОДоннел выделяют

пять таких этапов (диагноза ситуации; выявления факторов, влияющих на принятие решений; разработки

альтернативных курсов действий; выбор предпочтительной альтернативы; перевод плана действий в конкретный курс

). Российский ученый А. Венделин предпочитает выделять восемь фаз этого процесса (анализ ситуации; выявление

проблемы; разделение проблем по характеру и срочности; определение факторов, влияющих на принятие решений;

выбор альтернатив; оконча тельный выбор варианта действий; разработка плана; сравнение практических результатов

с теоретически найденным решением и накопленным опытом). Американский теоретик Р.Рельян настаивает на

целесообразности двенадцати этапов ( от постановки задачи до сравнения отдельных альтернатив и утверждения плана

решения проблемной ситуации).

Представляется, что последний из предлагаемых подходов наиболее точно отвечает принципу

последовательного уменьшения неопределенности в понимании и решении проблем, который собственно и позволяет

ответить на главный вопрос: какую проблему надо решить, как это сделать и каков должен быть план оперативного

управления ситуацией. В то же время без ущерба для анализа процесса вполне возможно упростить его

дифференциацию, выделив три основных этапа: подготовительный, собственно принятия решений и реализации

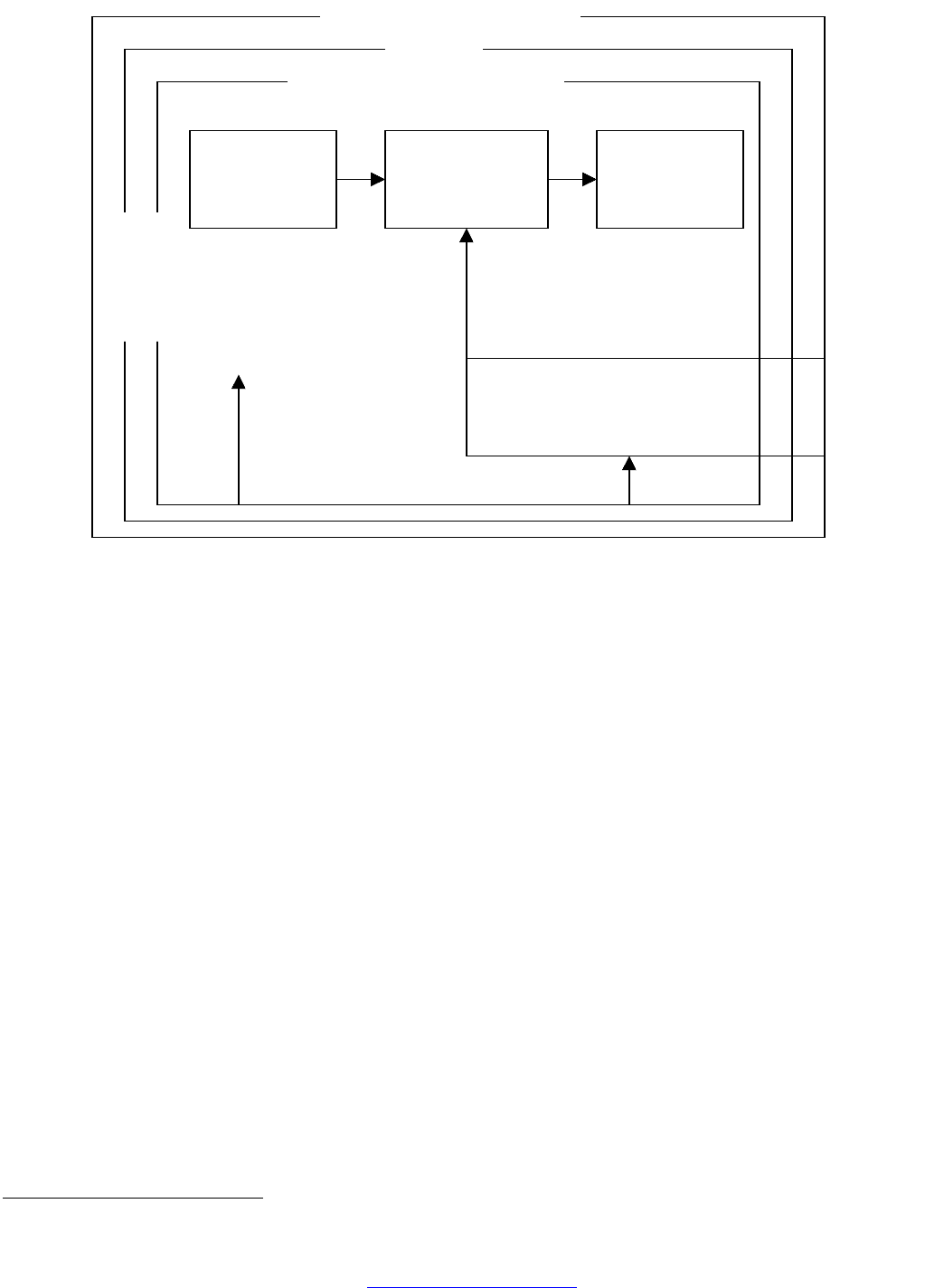

решений (см: схему I).

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

42

Но

р

мы админист

р

ативной

Законы

Политические ценности

Возможный пересмотр политических,

законодательных, административных

норм и ценностей

Выражение

р

ешений в

директивной

форме

Рассмотрение

альтернатив и

формулирование

целей

Формирование

повестки дня и

определение

проблемной

ситуации

оценка и сравнение результатов с

критериями успеха и

сформулированными целями

политический, законодательный и

финансовый контроль

Подготовительный этап

Содержание первого этапа процесса принятия решений близко к задачам, определяемым

классическим менеджментом: здесь необходимо сформировать базу данных, достаточных для вычленения

требующих решения проблем, выработать перечень наиболее важных для государства проблем (т.е. сформировать т.н.

"повестку дня"), выделить и сформулировать наиболее значимые среди них вопросы, а так же определить критерии

измерения проблемы и достижения успеха в ее решении. Специфика собственно государственного характера

принятия решений проявляется здесь в ряде аспектов данного процесса и прежде всего в необходимости уточнения

ценностных позиций, занимаемых государственными органами. Ведь учитывая сложность и

масштаб решаемых задач, государство должно постоянно уточнять и переосмысливать содержание решаемых им

проблем. И здесь крайне важны те идейные и концептуальные рамки, которые ограничивают понимание и

истолкование проблем. Ведь, как верно заметили английские исследователи Л.Планкетт и Г.Хейл, если поменять

значения и ценности, то проблема может попросту исчезнуть из поля зрения,государства.

7

(Например, в государствах,

чтящих права человека, препятствия в обретении гражданами собственности представляют собой важнейшую проблему,

а в тоталитарных государствах этого вопроса как бы и не существует).

Таким образом, только идейно сориентированные оценки тех или иных событий могут превратить их в факты,

выражающие проблемную ситуацию. Как правило, проблемы, решаемые государством - комплексные. А

сформулировать проблему надо по возможности однозначно. Поэтому государство должно стремиться постоянно

укрупнять видение ситуации. Это даст возможность лучше понять суть возникших противоречий, а также лучше

ощутить универсальное, общезначимое содержание проблемы, не сводя ее исключительно к уникальным и

специфическим характеристикам. Такой подход позволяет выявить общесоциальные причины общественных

противоречий, а следовательно и наметить в будущем пути их исправления, позволяющие избегать побочных

потрясений и следствий.

В целом ценностные предпочтения могут не только обнаружить, но и проигнорировать и даже закамуфлировать

проблему. Причем самое неприятное положение в государстве возникает тогда, когда проинтерпретированная как

беспроблемная ситуация на деле сокроет и подлинную проблему я источник напряжения. Признание же проблемы

ставит государство перед тремя альтернативами: либо обозначить свое нейтральное отношение к ней; либо

сформулировать ту или иную позицию по отношению к ней, не предпринимая дальнейших действий; либо качать

активно действовать по ее разрешению. В последнем случае у государства также имеется несколько вариантов своего

поведения: оно может предпринять действия по решению Ситуации без анализа; начать затягивать начало действий,

7

Л.Планкетт, Г.Хейл. Выработка и принятие управленческих решений. М., 1984.

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

43

чтобы события более выпукло проявили причины конфликта и осветили более выгодные пути его разрешения;

постараться передать разрешение проблемы на другой уровень (например, для решения ассоциациями гражданского

общества) и начать предпринимать действия по оперативному урегулированию ситуации. Опять-таки последняя

установка ставит и вопрос о том, в чьих интересах будет решаться данная проблема (политической элиты,

государственных чиновников, отдельного ведомства или общества в целом и т.д.).

В том случае, если государство намеревается предпринять тс или иные заранее определенные

целенаправленные действия, то одним из наиболее существенных вопросов, решение которых самым существенным

образом повлияет на все дальнейшие события, является идентификация субъекта принятия решений. Или точнее -

выявление того конкретного лица принятия решений (ЛПР), которое определяет содержание задач от имени

государства и по возможности берет на себя ответственность за проектируемые действия.

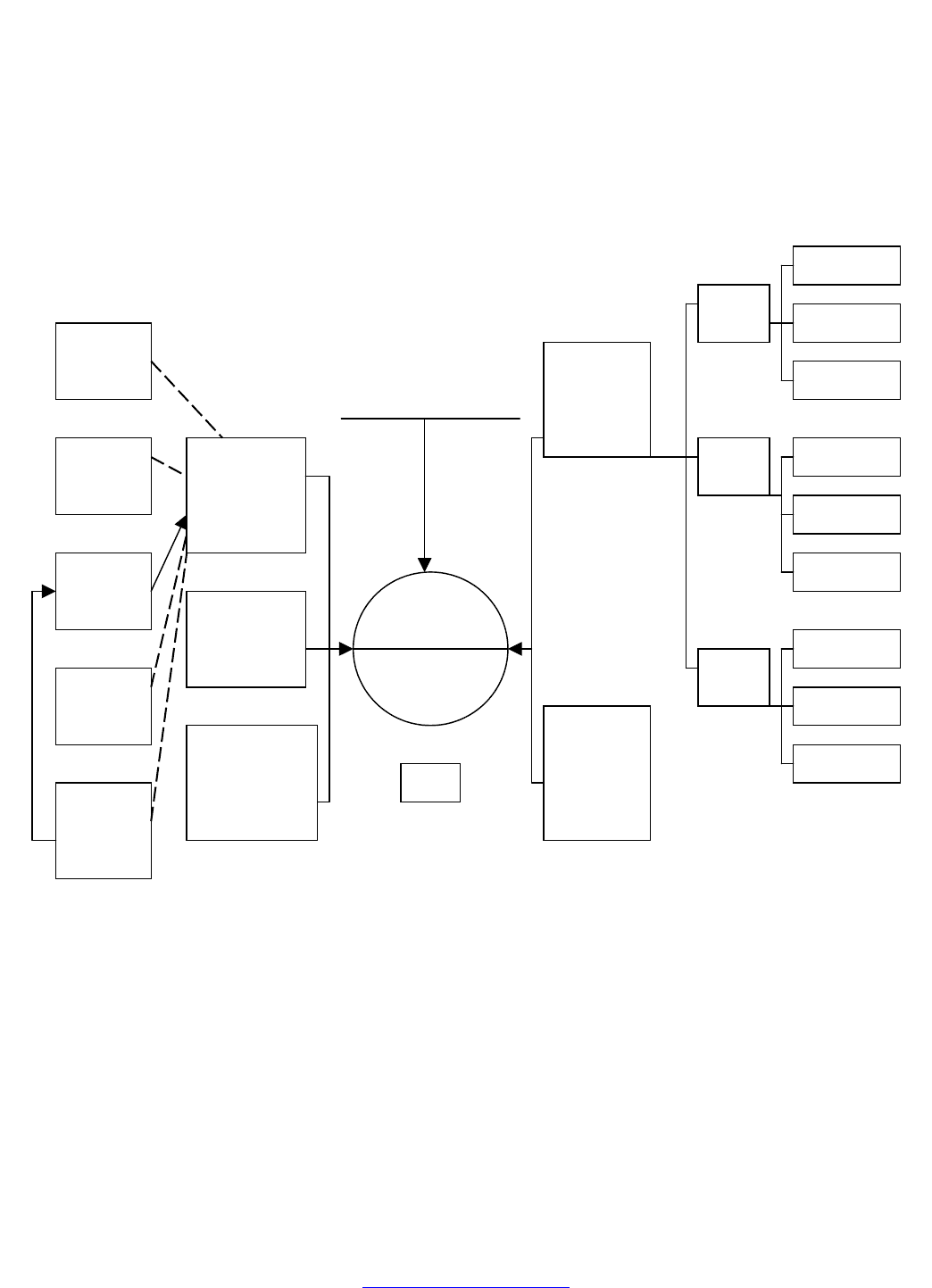

На представляемой ниже схеме (К 2) указаны основные субъекты, претендующие на

осуществление функций ЛПР.

Теневые

элиты

Я

вные

элиты

Опппози

цио-

нная

Самодея

те-

льные

Научны

е

художес

твенные

Правящая

политическ

ая элита

Группы

давления

Органы

общественно

сти (СМИ,

организаци

я,

др.)

Государст

вен-ная

админи-

страция

Неформальн

ые

администрат

и-вные

группировки

высш

ая

средн

яя

низш

ая

центральн

региональ

местная

центральн

региональ

местная

центральн

региональ

групповое

индивидуа

льное

эксперты,

ЛПР

местная

Нельзя не заметить, что хотя в долгосрочной перспективе политическая элита и высшая госадминистрация представляют

из себя единое целое, в условиях принятия конкретных решений они являются конкурентами. Да и вообще, даже самый

поверхностный взгляд на механизм идентификации ЛПР убеждает, что он является остро конкурентным. Причем статус к

официальные полномочия нередко не дают здесь особых преимуществ. Решения зачастую принимаются в узких комиссиях

(собраниях) должностных лиц, советах крупных промышленных концернов, партийных комитетах, группах, лоббирующих интересы,

к примеру, конкурентноспособных экспортеров, и др. неинституализированных в сфере государственного управления структурах.

Многообразие формальных и неформальных субъектов, представляющих массу общих и частных интересов, с одной

стороны, повышают способность государства реагировать на общественные проблемы, а с другой - технологически затрудняют

преобразования этой реакции в конкретные решения. Более того, наличие множества индивидуальных и групповых фигурантов

управленческого процесса, по мнению американских ученых Б.Хогвуда и Л.Ганна, вообще делает маловероятным рациональный

подход к оценке и решению социальных проблем.

Идентификация ЛПР - это проблема возобладания формальных или неформальных процедур, правил или индивидуальных

(групповых) пристрастий, действующих в сфере принятия решений. В то же время ответственность за приверженность этим многообраз-

ным - нормативным или межличностным - средствам мотивации управленческих действий, весьма и весьма различна. (Причем

такая несбалансированность ответственности существует не только на данном, но и на последующих этапах принятия решений).

Например, эксперты, привлекаемые государственными службами, практически мало за что отвечают при выдвижении той или иной

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

44

рекомендации. В то же время политические элиты при решении любых сколь-нибудь значимых проблем по сути всегда рискуют если

не статусом, то своим имиджем.

Существенную роль при определении характера и возможностей ЛПР играет его групповой или индивидуальный состав. Как

показывает опыт, "коллективное руководство" при принятии решений - особенно в критических условиях - проявляет непростительную

медлительность и склонность к поступкам, размывающим понятие ответственности. Индивидуальное же ЛПР более мобильно,

ответственно. Однако нередки случаи, когда такие наделенные властью субъекты используют свое положение не для творческого

подхода к делу. Ограничиваясь формальным отношением к делу, они предпочитают заниматься не столько решением общественных

проблем, сколько использованием своих служебных полномочий для укрепления собственного имиджа и решения сугубо

персональных вопросов. Как показывает практика, субъективизм, привносимый ЛПР в процесс принятия решений должен

содержать на данном этапе и некие рациональные ограничители, названные Р.А. Коффом "разумным верхоглядством" Это связано

с тем, что чрезмерное углубление в существо проблемы (точнее - преувеличение ее уникальности) может чрезмерно усложнить

понимание ее особенностей, связей с другими сторонами действительности, что, в конечном счете, просто-напросто парализует

все попытки сколь-нибудь рациональной и однозначной оценки ситуации. Не секрет, что лица, обладающие

государственными полномочиями, могут в зависимости от ситуации превращать политическую или экспертную оценку

проблемы в ее академическое исследование. В результате нацеленность на решение конкретного вопроса может

уступить место бесконечному процессу раскрытия внешних и внутренних связей того или иного явления, уводя тем

самым от решения данного вопроса.

В конечном счете, итоговым продуктом данного этапа принятия решений является осознание проблемной ситуации,

определение иерархичности составляющих ее вопросов, т.е. понимание их важности, первоочередности и существенности с

точки зрения общегосударственных интересов, а также четкая формулировка данных проблем. Коротко говоря, это этап,

отделяющий понимание проблемы от представлений о путях и средствах ее решения. И для государственных деятелей

очень важно сохранять здесь определенное спокойствие, чтобы возможная сложность путей решения задачи не исказила

понимание ее сути (т.е. чтобы ответственные лица заранее не упрощали себе жизнь более спокойными оценками

общественных противоречий). Столь же тяжкие последствия для государства и его граждан могут повлечь и частично

понятые, а также фрагментарно сформулированные проблемы.

Важно видеть и то, что побуждаемые, как правило, политическими соображениями, государственные органы

могут формулировать проблемы, явно рассчитанные на формальное к ним отношение, а то и прямое игнорирование. То

есть уже здесь начинает проявляться общая установка и заинтересованность государства либо в действенном решении

проблемы, либо в ее игнорировании (а, следовательно, лишь в сугубо формальном к ней отношении), либо в занятии

выжидательной позиции временного нереагирования, стороннего наблюдения за развитием событий. Таким образом,

первый этап может закончиться: либо ориентацией на решение сформулированной проблемы; либо формальным

выражением внимания к данному общественному вопросу, т.е. обозначением позиции, которая по сути не предполагает

дальнейших действии; либо выжидательной позицией, не требующей (не выраженной) ни занятия позиции и ни

предусматривающей дальнейших действий.

Этап принятия решений

В том случае, если государство заинтересовано в принятии решений по той или иной проблеме, оно должно

рассмотреть имеющиеся альтернативы (т.е. промоделировать развитие событий по каждому из отрефлексированных

вариантов реализации целей, а, следовательно, и определить необходимые в каждом случае средства решения, оценив

при этом влияние на ситуацию внешних и внутренних факторов и проч.) В конечном счете, необходимо выбрать

наиболее предпочтительную модель будущих действий на основе сопоставления ее основных параметров с

параметрами других моделей, оценки ожидаемого эффекта предполагаемых действий и т.д.), сформулировать

соответствующие цели, а также подцели, а также выявить основные прогнозируемые и непрогнозируемые

(управляемые и неуправляемые) факторы, способные повлиять на динамику событий как извне, так и внутри

государства.

В государственном управлении явно прослеживаются два типа проблемных ситуаций, в связи с которыми и

принимаются решения. Во-первых, это стандартные или рутинные задачи, которые государственные органы

периодически решают, например. Б связи с наступлением определенных условий (например, подготовкой комму-

нальных служб к зиме, навигационными мероприятиями, сбором урожая и т.д;). Здесь по сути уже имеются

отработанные алгоритмы решения, подкрепляемые богатым прошлым опытом, известными сроками, применяемыми

обычно средствами и т.д. Как правило, этот тип задач достаточно быстро перерастает в формулируемые цели, содержит

разветвленную систему подотчетных действий, компонентов сформулированных и готовых к реализации целей.

Другой тип задач - это задачи нестандартные, чьи компоненты плохо описываются количественно и

проявляются лишь по мере развития ситуации. Факторы же определяющие их динамику, неясны, связи между

переменными носят неустойчивый характер, критерии успеха просчитываются плохо и т.д. Как правило, это еще и ком-

плексные проблемы, предполагающие учет их всесторонних связей и отношений с другими сферами, проблемами,

конфликтами. Таким образом, эти задачи требуют творческих подходов, предполагающих разрушение существующих

стереотипов, рассмотрение ранее неизвестных подходов, а также других действий, которые проистекают из условий

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

45

неопределенности. Эффективность принимаемых в связи с такими ситуациями решений может быть поэтому

основательно снижена.

Однако и те и другие задачи, решаемые государственными органами в относительно стабильных политических

условиях, тесно связанных с процедурами планирования, т.е. логическим преобразованием намерений правительства в

систему взаимосвязанных долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей. В то же время нельзя сказать, что

содержание данного этапа полностью совпадает с требованиями планирования. На эта есть серьезные причины,

поскольку многие государственные органы не могут полностью распоряжаться своими ресурсами (например, местные

органы в значительной степени зависят от решений вышестоящих структур, а высшая государственная администрация

весьма существенно зависит от политического руководства страны), а также планировать время исполнения принятых

решений {т.к. вышестоящие органы могут изменить даже самые принципиальные параметры принятых решений).

Важнейшим средством решения в общем-то любых, но наиболее зримо проявляющих себя при решении

нестандартных (неструктурированных) задач, является применение разнообразных аналитических методик,

помогающих вычленить цели, определить критерии успеха, нащупать связи между переменными, дать качественную и

количественную характеристику ситуации. Как полагает ЗЖвейд, подобные методики за счет определения элементов

проблемы, о которых существует достаточная информация, могут уменьшить сложность проблемы до управляемых

пропорций, а также исключить из анализа наиболее слабые альтернативы и даже рекомендовать варианты действий,

которые примут все заинтересованные стороны, даже если они не полностью удовлетворяют их интересам. Так,

американский исследователь Г.Стерлннг в качестве наиболее эффективных и зарекомендовавших себя

аналитических средств выявления целей в общественном секторе государства называет метод сопоставления затрат и

выгод, тактику построения многоцелевых моделей развития, системный анализ, исследование операций и

опережающее исследование.

Л.Планкетт и Г.Хейл настаивают на эффективности методик т.н. "опережающего

управления", предполагающие осуществление причинно-следственной связи, верифицируемость оценки

гипотетических последствий решений, соблюдение последовательности операций по достижению целен, верное

вычленение сути решаемой проблемы.

8

Использование разнообразных аналитических методик позволяет не только избежать поверхностно

сформулированных целей, неизбежно влекущих перерасходована ресурсов, утрату авторитета госорганов и др., но и

дает возможность уточнить и даже при необходимости "переформулировать проблему" (Дж.Гослин).

Как можно видеть, эпицентр второго этапа - формулировка отобранных и отселектированных целей

(подцелей). Важность данного аспекта принятия решений дала ряду исследователей основание ставить вопрос о

преимуществах общей модели управления -"управления по целям" (П.Дракер), где управление подчиняется

достижению конкретных результатов. Эта несомненно заслуживающая внимания модель, тем не менее, для

государственных служб является достаточно "узковатой". Ведь органы государства помимо следования целям должны

контролировать в качестве важнейших компонентов управления и соответствие целей средствам, и социальный

резонанс во внешней среде (общественном мнении), также другие важнейшие компоненты управленческого процесса.

Для государственных органов, вынужденных руководствоваться и политическими, и собственно управленческими и

административными соображениями, предельно важно ориентироваться на конечный результат, а, следовательно, на

возможность реализации поставленных планов. То есть государство должно ставить не столько оптимальные, сколько

реально достижимые цели, ориентировать свои структуры на осуществимые в действительности программы, Лица

управляющие государством просто вынуждены чураться бесплодных фантазий, учитывать реалии дня, стремиться

рационально расходовать ограниченные ресурсы и при этом принимать во внимание возможность возникновения

непредвиденных ситуаций. Таким образом, государственные органы должны предельно дифференцировать и

иерархиизировать систему целей, связывая с ней распределение средств и ресурсов, функции и полномочия

ответственных органов управления, сроки исполнения и др. компоненты программы действий.

Важным критерием формулировки целей является и предотвращение дополнительных проблем и

противоречий, вытекающих из принятого решения. Управляющие должны действовать так, чтобы удачное в той или

иной сфере решение не вызвало разрастание конфликтов в смежных областях и не увеличило груз проблем, лежащих

на плечах государства.

Методы принятия решений

Формулирование целей в немалой степени зависит от доминирующих при принятии решений методов. Спектр применяемых

методов в госуправлении весьма широк: от интуитивных до формально-рационализированных, основанных на применении

математических моделей. Их выбор и использование зависит от состояния субъектов ЛПР, ситуации, стратегических приоритетов и ряда

других условий. Например, сориентированные на удержание власти лидеры могут предпочитать избрание т.н. "безопасных

альтернатив", основанных на инкрементальных методах достижения цели и предполагающие сравнительно небольшие изменения в

проблемной ситуации. Элиты, борющиеся за власть, могут исходить из принципа "чем хуже - тем лучше" и провоцировать

применение авантюрных способов, увеличивающих риск социального развития, Эксперты могут ограничиваться сугубо

технократическими подходами, противоречащими интуиции и опыту политического руководства.

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

8

Л.Планкетт, Г.Хейл. Выработка и принятие управленческих решений. М., 1984.

46

В целом, все многообразие методов можно было бы свести к шести классам:

1) - интуитивным, выражающим доминирование неотрефлексированных, чувственных, гипотетических соображений

субъекта;

2) - методу прецедента, ориентирующему субъекта на механическое воспроизведение средств и приемов деятельности,

механическое использование в подобной или внешне схожей ситуации;

3) - рациональным (научным), математическим, воплощающим применение норм "правильного" (идеализированно

интерпретирующего действительность) мышления для анализа ситуации;

4) - инкрементальным (предполагающим незначительные изменения ситуации, не затрагивающие ее системных и

фундаментальных черт),

5) - смешанным (смешанно-сканирующим), использующим общетеоретические подходы социального (политического) анализа

в качестве основы для детального эмпирического исследования конкретной проблемной ситуации;

6) - экспериментальным, предполагающим искусственное моделирование проблемной ситуации и соответствующих ей

методов деятельности

Учитывая социально-политические последствия принимаемых решений, степень ответственности разных категорий субъектов,

выполняющих роль ЛПР, можно говорить о ряде тенденций в применении тех или иных методов. Предварительно, однако, заметим,

что с теоретической точки зрения условием, влияющим на выбор доминирующих методов принятия решений, является сохранение

возможности перепроверки решений. Тем не менее, на практике политические субъекты явно тяготеют к использованию

интуитивных методов и следованию прецеденту. Государственная администрация чаще всего демонстрирует тягу к использованию

инкрементальных методов. Причем и политики, и чиновники менее всего склонны использовать при принятии решений

экспериментирование.

Издержки применения тех или иных методов принятия решений неизбежно сказываются на характере и качестве

формулирования целей. Помимо них к факторам, ограничивающим возможности политиков и государственных администраторов

определять систему целей (подсистем) можно отнести:

- недостоверность и недостаточность информации о проблемной ситуации;

- ценностные, психологические и другие субъективные противоречия внутри отношений субъектов, влияющих или

составляющих ЛПР (нелегитимность субъекта, нежелание рисковать или, напротив авантюрный стиль руководства и т.д.);

- ситуационные условия (дефицит времени для принятия решений или ресурсов, ограничивающих возможности субъектов,

непросчитываемость обстоятельств, отсутствие очевидных факторов, влияющих на динамику ситуации и проч.;

- организационные условия (узость ведомственных правил, неготовность оргструктур к принятию решений, формально-

бюрократическое отношение аппарата к поставленным целям и т.д.).

Этап реализации решений

Принятое решение являет собой только возможность успешного достижения цели. Поэтому формулировка целей является

предпосылкой для существования третьего этапа, сущностью которого является выработка программы конкретных действий

государственных органов, а также других общественных субъектов, которым будут предписаны определенные обязательства по их

выполнению и практическому осуществлению заданий. Особенность данного этапа состоит в том, что он органично связывает

управляющих и управляемых (т.е. расширяет ряд функциональных субъектов управления). А это в свою очередь влечет за собой

акцентирование внимания в механизме государственного управления на деятельность директивных и внедренческих подсистем.

Более того, здесь в процесс принятия решений активно включаются механизмы обратной связи.

Таким образом, как можно заметить, на данном этапе происходит изменение и расширение субъектов и

контрагентов» процесса принятия решений. Ибо в государстве, как правило, выполнение решений, во-первых,

осуществляется не только - и даже не столько теми людьми, кто принимает решение, а во-вторых, эти решения

изначально рассчитаны на широкий круг структур и граждан (в том числе и противников данных решений, но которым,

тем не менее, все же предписываются определенные обязанности по выполнению тех или иных задач)

Государственные органы могут формулировать свои решения как в единообразной форме, так и

предусматривать разнообразные исключения из вводимых ими условий и правил достижения целей (Причем выбор,

свободу поведения граждан или структур, нередко усиливает и то обстоятельство, что государственные органы

воплощают в директивные документы, предполагающие обязательность действий субъектов, отнюдь не вес содержание

принимаемых решений ) В первом случае заинтересованными сторонниками могут выступать те контрагенты

государства, которые заинтересованы в стабильности и унификации выраженных властями требований (например,

профсоюзов в их отношениях с работодателями). В то же время на разнообразные исключения рассчитывают, как

правило, те, кто хочет получить те или иные льготы и привилегии (отдельные экспортеры и импортеры,

представляющие конкурентоспособные отрасли).

Понятно, что выбор ведомствами или гражданами модели своего поведения в рамках тех или иных

выдвигаемых государством условий предполагает определенную мотивацию их действий, а также соответствующую

ответственность за те или иные действия. Не секрет, например, что очень часто новаторские проекты государства

встречают прохладное отношение со стороны граждан. Поэтому государство должно постоянно искать и уточнять

внутренние ( том числе и административные) источники мотивации поведения структур и граждан для более полной

поддержки решений.

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

47

Если в целом очертить круг основных задач, решаемых государством на данном этапе принятия решений, то

можно, видимо остановиться на следующих. Итак, государственные органы должны:

облечь решения в соответствующую директивно-рекомендательную форму, стремясь не ограничиваться при

этом полумерами, которые наиболее опасны, создавая лишь иллюзию должной активности государства;

предусмотреть адресность обращения государства к определенным слоям, структурам, организациям и др.

субъектам (и, следовательно, предписать им соответствующие формы ответственности или отчетности);

формировать программу действий на основе закона;

предусмотреть создание резервной системы реализации решений;

по возможности институализировать процесс реализации принятых решений;

исключить противоречивость в публикуемых, предназначенных для общественного мнения документах;

осуществлять законодательный и финансовый контроль за процессом реализации решении;

организовать бесперебойное получение информации о следствиях и характере реализации целей, иметь

возможность производить оценку этих сведений (на основе выработанных критериев ожидаемого успеха, с

точки зрения интересов государственной власти в целом (или же организации, ведомства), сопоставления целей

и результатов).

Многообразие стоящих перед государством задач дает возможность выделить внутри данного этапа два

внутренних подэтапа: подготовки реализации целей, который включает анализ плана действий, поиск и нахождение

ресурсов для реализации задач и ряд других мероприятий; а также - оперативного управления реализацией целей,

предусматривающий мотивацию субъектов, принятие так называемых "вторичных решений", корректирующих данный

процесс, контроль за использованием ресурсов и поведением чиновничьих кадров и проч. Что касается содержания

второго подэтапа, то его осуществление подразумевает соблюдение целого ряда условий, способствующих повышению

эффективности деятельности государственных органов. В частности, последние обязаны помнить о преимущественно

дисфункциональном характере применения силовых методов при обеспечении решений (что, впрочем, не исключает их

оперативного использования а критических ситуациях).

Следует также отметить и то, что поскольку усиление директивных подсистем государственного управления неизмеримо

увеличивает роль и влияние исполнительных органов, необходимо повышать требования к правовым и

законодательным основам их деятельности. Особую сложность составляет контроль их деятельности в ряде областей

общественной жизни, где государство обладает монополией на предоставляемые населению услуги. В этой связи

госорганам необходимо тщательнейшим образом продумывать характер ответственности своих структур в

неконкурентных сферах. В то же время надо реально видеть, что структуры отдельных министерств и ведомств не дают

возможности установить индивидуальную ответственность за реализацию принятых решений.

Отслеживаемые и трезво оцениваемые результаты действий правительства должны не только выражаться в

коррекции поставленных и определенных целей (или же оставлении намеченного плана без последствий), но и в случае

необходимости вести к пересмотру и отрицанию политических ценностей и традиций. Как правило, пересмотр решений

осуществляется в результате неудовлетворительной актуализации целей. Однако, корректировка может и должна

осуществляться и в русле весьма успешных действий, дабы приблизиться к более оптимальному результату Нередко

корректировка программы действий связана и с пересмотром функций отдельных государственных органов, уточнением

их ответственности.

Понятно, что в связи с такой постановкой вопроса в стране должны обеспечиваться условия для

соответствующего изменения полномочий государственных структур, повышения квалификации аппарата

государственной администрации, модификации законодательной и политической базы деятельности государства.

Нельзя не сказать и еще об одном, условно говоря, организационном условии повышения эффективности

реализации решений. Чтобы решение состоялось (т.е. были в срок выполнены запланированные действия), необходимо

максимально приблизить органы управляющего Центра к месту событий, предельно децентрализовать систему

управления, одновременно повысив самостоятельность ее низовых структур. При этом данные организации должны

иметь возможность решать задачу разными способами.

Опыт практической реализации решений служит основанием для типологизации данного процесса, что дает

возможность более детально учесть особенности его протекания при различных условиях. Так, с точки зрения

организационной структуры управления можно говорить о процессах реализации решений, у которых все исполнители

находятся на одном уровне (например, на уровне центральных органов власти) или присутствуют не менее чем на двух

уровнях государственной иерархии (в частности, на местном и региональном). Принимая во внимание степень участия

субъектов, принявших то или иное решение в его воплощении, можно выделить процессы реализации целей, где одни и

те же органы принимают и в полном объеме сами же и исполняют решение, а также те, при которых право на реализа-

цию делегируется одним субъектом другим. Существуют и иные критерии классификации этих процессов. Обычно

выделяют директивные и рекомендательные процессы; осуществляемые на основе устных или документально

оформленных указаний; предполагающих коллегиальную и персональную ответственность; укореняющих стандартные

или инновационные методы действий и т я

Аналитически обеспеченная деятельность административного аппарата, способствует быстроте реакции

государственных органов на текущие события, росту компетентности служащих, что позволяет говорить о повышении

эффективности государственного управления в целом, о выполнении стоящих перед ним социальных задач.

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

48

КОНФЛИКТЫ В ГОСУДАРСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СФЕРЕ

1. Место и роль конфликтов в государственно-административной сфере

Место и роль конфликтов в государственно-административной сфере

В государственно-административной - как и любой другой социальной сфере конфликты являют собой

типичную и естественную форму взаимодействия институтов, организаций и служащих. По природе своей конфликт

выступает как специфическая форма конкурентного взаимодействия не меньше чем двух сторон, пытающихся защитить

и реализовать свои интересы на основе оспаривания ресурсов и статусов у своих контрагентов. Развернутые

доказательства того фундаментального факта, что конфликт лежит в основе поведения групп и индивидов,

трансформации общественных структур и развитии социальных процессов, додержатся в учениях М. Вебера,

Э.Дюркгейма, Л.Козера, Р.Дарендорфа и их последователей.

Однако и сегодня отдельные ученые, рассуждающие в духе теории "человеческих отношении" и

придерживающиеся оценочных позиций, рассматривают конфликт как явление сугубо негативное, характерное лишь для

"нездоровых организаций".

9

Согласится с такой позицией весьма затруднительно. Конечно, с одной стороны, конфликт представляет собой лишь

одну из возможных форм человеческих взаимоотношений. Однако иерархичность структур и дифференциация

управленческих ролей, обусловливающая различия статусов и интересов служащих, ценностные, социокультурные и

иные расхождения во взглядах, позициях и мотивациях участвующих в управлении государством людей, делают кон-

фликт органичной, а нередко и определяющей формой человеческого поведения

Более того, помимо сообщения динамики управленческим процессам, конфликты сигнализируют обществу о

существующих диспропорциях в данной сфере, помогая таким образом предотвращать нежелательное развитие

событий, а в конечном счете - дезинтеграцию механизмов регулирования макросоциальных отношений Нельзя не

принять во внимание и то, что конфронтация одних субъектов управления неизбежно предполагает их сотрудничество и

кооперацию с другими участниками управленческих отношений, что благотворно влияет на струкгуролизацию и

рационализацию последних

Конечно, в отдельные периоды конфликтные ситуации могут создавать значительную напряженность,

обостряя отношения субъектов государственного управления. Это, к примеру, может касаться процессов формирования

бюджета, реорганизации государственного аппарата (связанной с перемещением значительного количества персонала),

назначением лиц на ключевые посты в правительстве и т.д.. Однако и в этих случаях открытое проявление

существующих разногласий, явленное соперничество разнообразных сил значительно позитивнее, чем латентное

накопление недовольства и недопонимания, чреватое внезапными потрясениями государственных структур

Так что, учитывая все сказанное, к конфликтам в системе управления следовало бы относиться скорее как к

позитивному, нежели к деструктивному явлению.

Как конкурирующее взаимодействие конфликт, - по крайней мере для открытых, выявленных противоречий - всегда

воплощается в соответствующих формах поведения субъектов, причем чаще всего выраженных в асимметричных

системах действий и контрдействий сторон, "объединенных противостоянием"

10

. В свою очередь, выбор сторонами той

или иной стратегии взаимоотношений, определение ими уступок или, напротив - наступательных действий, времени

вступления в противоборство и других важных параметров социальной активности, заставляют рассматривать

конфликт как осознанный выбор объектом того или иного типа поведения, совершаемого в конкретных

социальных условиях. Не случайно Р. Дарендорф считал, что развертывание конфликта неизбежно затрагивает

ценностные структуры сознания субъекта (в том числе связанные с самооценкой собственных возможностей и

намерений) и предполагает анализ конкретной социальной среды

Собственно, понимание природы и особенностей этих двух основополагающих составляющих конкурентного

поведения людей позволяет более детально представить себе особенности конфликтов, формирующихся в

государственно-административной сфере и, в частности специфику их участников и конфликтного поля (т.е., причин

конкуренции, разновидности противоречий и т д), а также динамику развертывания и технологии урегулирования

конфликтов.

11

Причины и характер конфликтов

Видимо, наиболее существенным условием для возникновения и протекания конфликтов в государственно-

административной сфере является характерный для нее тип социальной организации и доминирующая там

ментальность субъектов и носителей ее отношений. Структурная упорядоченность звеньев управления государством, их

9

см.: А.Лоутон, Э.Роуз. Организация и управление в государственных учреж дениях. М, 1993, с. 87.

10

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта, М.. 1995, с.101.

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

11

Hall R.H. Organizations: Structures and Process, L., 1972, p. 153-154

49

иерархичность, определенность процедур деятельности и ответственности участников служебных отношений, а равно и

присутствующая здесь атмосфера исполнительности по сути предопределяют характер и уровень существующего здесь

конкурентного взаимодействия.

Прежде всего такие условия предполагают в основном рассудочные - в противовес чувственным и

иррациональным - поводы возникновения конфликтов, а также, как правило, отсутствие самых разрушительных для

человеческого сообщества - ценностных конфликтов. В силу этого, а также учитывая склонность чиновничества к

рационально выстраиваемым отношениям друг с другом, улаживанию споров и избеганию скандалов, можно

утверждать, что мотивация конкурентного поведения в этой среде существенно сужена. Причем формируется она, как

правило, в русле распределения (перераспределения) материальных ресурсов, статусов и ролей. И хотя подобные

мотивы также безусловно влиятельны и авторитетны для человека, все же они редко провоцируют наиболее тяжело

воспринимаемые людьми ситуации, когда им приходится поступаться принципами и стоять перед угрозой "потери

лица".

Таким образом в государственно-административной сфере конфликт редко доминирует в сознании людей как

установка, определяющая не только понимание ими своего места в системе управления, но и обусловливающая

исполнение ими служебных обязанностей. По большей части только противоречия, вызванные расхождением

политических убеждений или отдельными межличностными (межгрупповыми) отношениями могут претендовать на

такое "глобальное" для человека значение.

Следует отметить и то, что необходимость поддержания государственными структурами законодательно-

правовых методов своего функционирования, да и вообще по преимуществу нормативный характер их внешних и

внутренних связей позволяет при урегулировании конфликтов практически всегда избегать тупиковых вариантов как

внутри системы, так и в их отношениях с частным сектором и обществом в целом. Таким образом, сфера управления

государством весьма редко может инициировать губительные для социума конфликты. Или, говоря точнее,

разрушительные для общества формы конкурентного взаимодействия возникают здесь постольку, поскольку стороны

отходят от правовых и законодательных средств урегулирования спора. И, к примеру, российские события в октябре

1993 года прекрасно иллюстрируют правомерность подобного утверждения.

Как мы увидим в дальнейшем, большинство существующих в системе государственного управления

конфликтов обусловлены различием статусов и интересов разнообразных структур, групп и отдельных личностей, т.е.

"естественными" причинами, базирующимися на разделением служебных ролей. Поэтому в силу неуничтожимости

такого рода конфликтов главная задача государства состоит не в их окончательном разрешении или ликвидации, а в

урегулировании, смягчении, исключении острых форм их протекания. В этих целях на основе действующих норм и

регламентов в государственно-административной сфере заложена возможность образования разнообразных

согласительных комиссий, процедур н других аналогичных механизмов, стремящихся с помощью уточнения ролей,

прав и обязанностей сторон обеспечить приоритет консессуальных технологий и переговорных методов

урегулирования конфликтов. Дополнительным фактором мирного урегулирования споров являются профессиональные

кодексы, нормы организационной культуры, правовая грамотность служащих, которые в совокупности стимулируют

механизмы саморегулирования конфликтов и активизируют те коммуникации, которые спосо6ствуют усилению

совместной ответственности конфликтующих сторон за исход спора и побуждению переговорного процесса.

Немаловажным дополнением к действию этих факторов выступают строгие ограничения и прямые запреты на целый

ряд форм и способов протеста государственных служащих (например, запрет на забастовку некоторых категорий

госслужащих).

Если использовать модель А. Раппорорта, то можно сказать, что в государственно-административной сфере

хоть и присутствуют все три идеальных типа конфликтного поведения - борьба (характеризующая противостояние

непримиримых сторон), игра и спор (дебаты), то явным приоритетом здесь обладают вес же два последних. Иными

словами, конфликты здесь чаще всего урегулируются за счет тех "частичных технологий" (К. Поппер), которые

предполагают целый комплекс мирных средств - от "взаимных уступок" и "позиционного торга" до "совместного

выбора альтернатив" и "совместного конструирования будущего.” Еще короче: государственно-административные

конфликты можно причислить к разновидностям "конструктивного конфликта" (М. Фоллейн), течение и урегули-

рование которых неразрывно связано с приоритетом гуманитарных согласительных методов и подходов. Понятно

поэтому, что использование силы или угрозы ее применения являются исключительными и нетипичными способами

урегулирования конфликтов в государственно-административной сфере.

И все же нельзя упускать из вида, что при всей "умиротворенности" конфликтного взаимодействия в

государственно-административной сфере такие факторы, как национальные особенности бюрократии или стиль

деятельности политического руководства могут породить острые и плохо регулируемые формы противоречий.

Особенности урегулирования конфликтов

Видимо основной особенностью государственно-административной сферы в интересующем нас аспекте

является ее способность решать конфликтные ситуации между различными субъектами управления на основе их

служебной соподчиненности. Иными словами, главным механизмом урегулирования конфликтов здесь является

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

50

арбитраж вышестоящего должностного лица, осуществляющего координацию подчиненных ему структур и органов

управления.

Полномочия вышестоящих органов дают им возможность доминировать как при предупреждении конфликтов,

так и при контроле за их протеканием и непосредственном урегулировании. Более того, административный патронат

может произвольно менять правила конкурентного взаимодействия сторон и даже те значения, которые приписываются

последними своим целям и интересам (например, за счет изменения целей или оценки качественных показателей

деятельности подчиненных). Вертикальная соподчиненность органов управления не только ставит вышестоящие звенья

в то положение, которое дает им право предписывать стратегию и тактику действий конфликтующим сторонам. От

вышестоящих структур зависит, будут ли эти стороны стремиться достигать преимуществ за счет своего контрагента,

или же пойдут ему на уступки, покинут ли зону конфликта или предпримут шаги по налаживанию сотрудничества.

В силах главенствующих органов переместить конфликт в другую область отношений сторон, вовлечь в него

другие заинтересованные субъекты, предотвратить или изменить течение конфликта на любой стадии его

развертывания. В связи с этим некоторые конфликты затухают еще тогда, когда начальство узнает о готовности

подчиненных ему управленческих звеньев к спору. Причем, если для купирования конфликтов (порой) не хватает

сугубо административных рычагов воздействия, то свои полномочия могут успешно использовать органы

политического управления, не заинтересованные в наличии сколь-нибудь значительной напряженности в государствен-

ном аппарате. Показательно и то, что при этом политические институты нередко используют для урегулирования

конфликтов методы "конструирования общественного мнения", обеспечивающие создание выгодной им в данном

случае общественной атмосферы, используемой для оказания дополнительного давления на противоборствующие

стороны.

Особенно ярко роль "старшего брата" проявляется при переплетении, напластований различного рода

конфликтов и разрастании напряженности, грозящих отклонением тех или иных управленческих структур от

политического курса режима. Как правило, вышестоящие инстанции оперативно и жестко встраивают деятельность

таких девиантных звеньев в предпочтительный режиму курс общественного развития.

В то же время в государстве всегда существует известная сложность в постоянном использовании

вертикальных методов урегулирования конфликтов. По сути такого рода приема следует использовать для

предотвращения и урегулирования наиболее острых или потенциально разрушительных для государства противоречий.

В то же время руководящие структуры должны поддерживать соперничество как один из важнейших внутренних

источников развития системы управления. Конкуренция должна воспроизводиться как универсальный социальный

механизм, способствующий улучшению работы звеньев и персонала управления, появлению новых перспектив,

усилению внутренней энергетики государственно-административной сферы. При этом различные виды соперничества

не должны превращать эту сферу в область ожесточенной борьбы, уменьшающей силу и целостность государства.

Поэтому масштаб и характер применения методов административно-вертикального давления целиком и полностью

зависит от искусства управляющих.

2. Типология конфликтов.

Основные типы конфликтов

Учет особенностей среды и участвующих в управлении государством субъектов дает возможность составить

представление не только об общих особенностях урегулирования конфликтов, но и об их типических разновидностях. В

принципе любой реальный конфликт ситуационен и уникален как с точки зрения источников, причин возникновения,

так и участвующих в нем сторон, их поведенческой мотивации и других аспектов конкурентного взаимодействия. В то

же время специфичность внешних и внутренних отношений, существующих в государственно-административной сфере

позволяет говорить о наиболее распространенных здесь идеальных, чистых типах конфликтов.

С одной стороны, предлагаемая типология конфликтов соответствует критериям, предложенным К.

Боулдингом, рассматривавшим в качестве их главных субъектов личность, группу и организацию. В то же время

ролевая специфика деятельности этих субъектов (и их отношений) позволяет говорить о следующих видах их взаимной

конкуренции:

1. Конфликты между политическими и государственно-административными (групповыми и индивидуальными)

субъектами (структурами);

2. Конфликты между государственно-административными структурами и организациями частного сектора;

3. Конфликты между ведомствами, министерствами и другими организационно оформленными звеньями

управления государством;

4. Конфликты между центральными, региональными и местными органами государственного управления;

5. Конфликты внутри и государственных организаций, и учреждений;

6. Неформальные конфликты внутри и между отдельными государственными учреждениями.

Обратимся теперь к краткой характеристике обозначенных нами конфликтов.

Конфликты между между политическими и административным структурами государства

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001