Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

ясняется это тем, что грубообломочные осадки отлагаются, как

правило, в очень подвижной воде, а тонкозернистые — в более

спокойных условиях. Если в разрезе чередуются грубые и тон-

кие породы, то различие в слоистости становится особенно от-

четливым.

Цемент обломочных пород является, как известно, образова-

нием диагенетическим. Однако и здесь иногда прослеживается

связь между характером цемента и минеральным и механичес-

ким составом обломочного материала.

В некоторых толщах морского происхождения для песчаников

характерен глауконитовый цемент, а для переслаивающихся с

ними более тонких пород — лептохлоритовый или глинистый.

В подобных случаях выражена связь между механической и хи-

мической осадочной дифференциацией. В силу этой связи наблю-

дается также зависимость между механическим составом обло-

мочных и глинистых пород, составом и морфологией заключен-

ных в них конкреций (Македонов, Зарицкий).

В некоторых случаях решающее значение приобретают дру-

гие,

«не петрографические», признаки. Так, присутствие обильных

остатков морских организмов хорошей сохранности, исключаю-

щей их нахождение в переотложенном состоянии, свидетельству-

ет о морском происхождении заключающих их пород, независимо

от того, каким типом слоистости те обладают и каковы другие их

признаки. В других случаях, если исследование на площади поз-

воляет установить, что песчаники залегают в виде узких извилис-

тых лент, то это весьма убедительное свидетельство в пользу

речного их происхождения. Поэтому, считая для обломочных по-

род основными генетическими признаками петрографические,

нельзя упускать из внимания и все остальные. В конкретных ус-

ловиях могут приобретать существенное, а иногда и решающее

значение разные группы признаков.

Комплекс признаков биогенных пород. В груп-

пе биогенных пород прежде всего важно выяснить степень учас-

тия органических остатков в их сложении. Если остатков более

50%

от объема породы, то ее можно рассматривать как биоген-

ную.

Различают биогермные породы, если они сложены остатка-

ми организмов в прижизненном положении (например, рифовые

известняки), и «тафогермные», если они состоят из перемещен-

ных после смерти раковин (например, пляжные ракушняки).

Нельзя путать признаки, приобретенные породой в результате

жизнедеятельности организмов, с признаками неорганического

происхождения. Приведем несколько примеров.

Последовательное нарастание слоевищ известковых водорос-

лей и других стелющихся организмов часто создает текстуры, на-

поминающие тонкую слоистость неорганического происхождения.

В древних толщах Сибири широко распространены известковые

водоросли Collenia. Плойчатые изломы их колоний весьма напо-

минают мелкую складчатость или плойчатость неорганических

осадков. Нередко, по свидетельству В. П. Маслова (1960), они

за таковую и принимались. Слоистость колоний строматопорои-

дей, подробно изученную В. И. Яворским, также можно принять

за тонкую волнистую слоистость, вызванную гидродинамически-

ми условиями осадконакопления.

Некоторые колониальные известковые водоросли дают струк-

туры, напоминающие конгломераты. Только внимательное иссле-

дование позволяет обнаружить концентрическое строение «га-

лек»,

свидетельствующее против обломочного происхождения.

Решает вопрос микроскопическое изучение, позволяющее обнару-

жить органогенную структуру колоний. Однако не всегда удается

столь однозначно решить вопрос даже при тщательном изучении;

известен ряд структур и текстур осадочных пород, относительно

происхождения которых до сих пор мнения специалистов расхо-

дятся.

Иногда признаки неорганической природы помогают выяс-

нить условия образования органогенных пород. Так, тонкая

горизонтальная слоистость органогенных известковых и кремнис-

тых пород свидетельствует об отложении их в спокойной воде, в

озерах, тихих заливах и бухтах или в открытом море, но глубже

базиса действия волн. Многозначность такого решения требует

для более точного суждения привлечения других данных о пло-

щади распространения породы, ее парагенетических соотношени-

ях с другими отложениями и т. д. Так, диатомит из палеогеновых

отложений одного из районов Грузии состоит из раковинок

диатомовых водорослей, могущих иметь как морское, так и кон-

тинентальное пресноводное происхождение. Исследование комп-

лекса признаков, а также соотношений диатомита с другими от-

ложениями того же разреза и общее изучение района и его

геологической истории позволяют точно определить генезис дан-

ного диатомита. Это осадок континентального озера.

Исследование обломочного материала, находящегося в орга-

ногенных породах в виде примеси, дает возможность иногда ре-

шить вопрос о расположении суши и путях выноса обломочного

материала в данный бассейн. Нередко выяснить генезис осадка

помогают акцессорные обломочные минералы. Чтобы выделить

их из породы, нужно обработать навески весом до нескольких

килограммов. Значение подобных исследований показано

С. Г. Саркисяном, изучавшим карбонатные толщи верхнего па-

леозоя приуральской части Русской платформы.

Исследование нерастворимого остатка карбонатных органо-

генных пород позволяет иногда по характеру выявленных вто-

ричных минералов (например, полевых шпатов) судить об усло-

виях диагенеза и эпигенеза. Обнаружение примеси пепловых

частиц и свежих вулканических минералов дает основание для

вывода о синхронной осадконакоплению вулканической деятель-

ности. Подобный вывод, !например, сделан Е. Д. Розановой (1960)

для отложений раннекаменноугольной эпохи в Кузнецком бас-

сейне.

Следовательно, и для пород органического происхождения не-

обходимо исследование комплекса всех признаков.

Комплекс признаков пород химического про-

исхождения. Для пород хемогенной группы особенно важ-

ны признаки, связанные с их химическим составом. Однако и

здесь необходимо исследование всего комплекса признаков.

Большое значение имеет исследование текстур и в первую

очередь — слоистости. Именно этот признак в солях некоторых

месторождений позволил установить характер осадконакопле-

ния и даже восстановить длительность процесса формирования

соляных залежей. В Верхнекамском месторождении Приуралья

М. П. Фивег (1948) обнаружил в годовом пласте каменной соли

ряд прослоев, обусловленных изменением условий осадконакоп-

ления в разное время года. На этом основании была вычислена

общая длительность образования соляной залежи этого место-

рождения примерно в 10000 лет.

При исследовании многих карбонатных пород химического

происхождения нередко возникает вопрос, являются ли они пер-

вично осадочными или диагенетическими. Особенно часто такой

вопрос появляется при изучении доломитов. Для правильного его

решения необходимо использование всей совокупности призна-

ков,

как это было осуществлено, например, при исследовании

среднего и верхнего карбона Московской синеклизы (Хворо-

ва, 1953).

ГЛАВА XXX ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ

ОСТАТКОВ И СЛЕДОВ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗМОВ

Значение морских организмов для генетического анализа.

Очень много причин влияет на условия жизни морских организ-

мов и в разной степени они могут приспосабливаться к измене-

ниям среды. Именно поэтому исследование остатков организмов

очень важно при генетическом анализе, но требует весьма осто-

рожного их использования для правильного суждения о среде,

в которой эти организмы жили.

В современных осадках относительно легко можно объяснить

причины тех или иных особенностей встреченного на морском дне

биоценоза, поскольку условия современной среды обитания под-

даются непосредственному наблюдению. При обращении к ис-

копаемым органическим остаткам положение существенно ме-

няется, так как приходится восстанавливать их среду обитания.

В общих чертах богатая и разнообразная ископаемая фауна

свидетельствует о море нормальной солености, незначительной

глубине его и обильном поступлении питательных веществ. При

изменении любого из этих показателей фауна, как правило, ста-

новится беднее. Кроме того, ухудшение условий обитания вслед-

ствие изменения других факторов, например увеличения мутно-

сти воды, нарушения нормального газового режима, может

привести также к обеднению ф.ауны. Поэтому необходимо тща-

тельное исследование всего биоценоза, обязательно исследование

литологических признаков пород, вмещающих фауну, а также

изучение покрывающих и подстилающих отложений для получе-

ния надежных и обоснованных выводов.

До сих пор, несмотря на наличие точных методов литологиче-

ского изучения осадочных пород и подчас весьма утонченной

методики генетического истолкования тех или иных признаков,

остатки организмов остаются самым надежным критерием для

отнесения пород к морским или континентальным образова-

ниям.

Иногда остатки организмов находят даже в вулканических

лавах; и здесь они также дают ценные указания на детали усло-

вий формирования заключающих их пород.

Существует ветвь геологии, связывающая учение об осадочных

породах с палеонтологией — палеоэкология. Ее задача — восста-

новление условий обитания ископаемых организмов. Палеоэко-

логия дает много ценных сведений для суждения об условиях

накопления осадков, заключающих те или иные организмы. Па-

леоэкологические исследования успешно проводятся в СССР

Р.

Ф. Геккером и его учениками.

Генетическое значение наиболее распространенных групп ис-

копаемых организмов. Растения. Остатки растительного про-

исхождения встречаются в осадочных породах главным образом

в четырех формах: в виде твердых горючих ископаемых (горючие

сланцы и угли); скопления остатков колониальных известковых

водорослей; скопления известковых и кремневых панцирей одно-

клеточных планктонных водорослей; обугленных и литифициро-

ванных обрывков растительных тканей.

Генетическое значение этих четырех групп разное.

Горючие сланцы и сапропели, образованные остатками прос-

тейших животных и низших растений — водорослей, грибов, бак-

терий, — бывают как континентального, так и морского проис-

хождения. На континентах они образуются в озерах, старицах

рек, сильно обводненных болотах. В море они развиваются в ла-

гунах и бухтах, т. е. в береговой зоне, а также и в относительно

глубоководной и удаленной от берега области при накоплении

остатков планктонных организмов. К морским типам принадле-

жат, по-видимому, наиболее крупные месторождения горючих

сланцев.

Ископаемые угли, образовавшиеся из болотной растительно-

сти,

являются, как правило, показателем влажного климата, хотя

могли образоваться и в участках устойчивого увлажнения при

сухом климате. В современную эпоху, например, существуют

торфяники (разрабатываемые на топливо) по периферии кону-

сов выноса в межгорных впадинах Средней Азии.

Скопления колониальных известковых водорослей известны с

докембрия. Они широко распространены на территории СССР в

отложениях различного возраста. Большинство таких водорос-

лей являлось и является теперь донными морскими организмами.

Причем, нуждаясь в свете, они не спускаются в современных бас-

сейнах обычно глубже 100—150 м. Многие из них были рифо-

строящими и жили в самой мелкой воде. Большею частью коло-

ниальные известковые водоросли являются обитателями теплых

вод; к небольшим колебаниям солености они не так чувствитель-

ны,

как кораллы.

Известны кремневые (диатомовые) и известковые (кокколи-

тофориды) планктонные водоросли. Остатки первых встречаются

как среди морских, так и континентальных отложений, вторые —

исключительно морские организмы. Будучи планктонными, мик-

роскопические водоросли почти ничего не говорят о глубине от-

ложения заключающих их осадков.

Обугленные и литифицированные растительные остатки ши-

роко распространены главным образом среди континентальных,

но иногда обильны среди морских прибрежных отложений. Осо-

бенно они характерны для дельтового и лагунного комплексов.

Хорошая сохранность растений, особенно если сохраняются ве-

точки с прикрепленными к ним листьями, свидетельствует о не-

значительном переносе и об отложении в спокойной воде.'Часто

остатки такой хорошей сохранности встречаются в тонкозернис-

тых породах угленосных толщ. Обломки крупных стеблей и ство-

лов встречаются в отложениях речных русел, береговых валов и

в других образованиях, связанных с подвижной средой.

Вертикальные пни свидетельствуют о накоплении осадка на

месте произрастания растений. Иногда вертикальные стволы и

стебли имеют высоту до нескольких метров. Это говорит о зна-

чительной скорости осадконакопления: вертикальный стебель

был захоронен до его разложения. Известны обильные скопления

вертикальных пней, называемые «ископаемыми лесами».

Обрывки растений легко переносятся водой на большие рас-

стояния. Поэтому они могут в небольшом количестве попадать в

самые разнообразные осадки, в том числе и в морские глубоко-

водные. Поэтому единичные растительные остатки нельзя ис-

пользовать для суждения о генезисе заключающих их отложе-

ний.

Особо следует отметить остатки древесины, иссверленные хо-

дами моллюсков и других древоточцев. В подавляющем боль-

шинстве эти организмы морские. Поэтому такие остатки свиде-

тельствуют об отложении древесины в морских или прибреж-

ных осадках (в береговых валах, например).

Остатки животных. Значение животных организмов

как показателей среды осадкообразования очень разнообразно.

Большинство беспозвоночных является характерными обитате-

лями моря. Вместе с тем некоторые группы могут быть широко

представлены в пресных и солоноватых водах континентов.

К последним принадлежат главным образом пластинчатожабер-

ные моллюски, некоторые гастроподы, некоторые группы рако-

образных (например, листоногие, остракоды). Иногда остатки

таких организмов буквально переполняют породу. Эти скопле-

ния, в отличие от морских, характеризуются большим количест-

вом экземпляров и однообразием видового состава. Такие же

соотношения характерны и для осадков опресненных морей, что

сближает их по этому признаку с континентальными.

Большинство позвоночных характерно для суши. Только мно-

гие рыбы ведут (и вели в прошлом) морской образ жизни, хотя

часть из них приспособилась к изменению солености и мигрирует

из пресных вод в море и обратно. Некоторые рептилии и амфи-

бии в мезозое обитали в морских условиях. Живут в море и не-

которые млекопитающие: киты и ластоногие.

Массовые скопления остатков позвоночных (кроме морских

рыб,

например акул) обычно говорят о континентальном проис-

хождении заключающих их отложений. Поскольку, однако, лю-

бые наземные животные могут выноситься реками в море, то и

этому признаку нельзя придавать абсолютного значения, а не-

обходимо проводить комплексное исследование и только после

этого делать выводы.

Комплексное исследование обстановки образования известно-

го месторождения фауны наземных позвоночных верхнепермско-

го возраста на Северной Двине позволило установить, что тела

амфибий и рептилий были захвачены большой рекой, возможно,

во время половодья и отложены в подводной части дельты у мес-

та впадения реки в крупное озеро (Ефремов, 1950).

Морские беспозвоночные организмы и наземные позвоночные

представляют существенно разные возможности для выяснения

генетических вопросов (Геккер, 1957). Ниже кратко перечислены

эти различия.

Многие морские беспозвоночные ведут сидячий или мало подвижный

образ жизни, обычна хорошая сохранность скелетных частей, характерно мас-

совое нахождение остатков и их широкое распространение. Места захоронения

морских беспозвоночных часто совпадают с местами обитания; преобладают

ископаемые биоценозы. Более или менее простой наружный скелет дает

мало данных для суждения об организации животного и об условиях его

жизни.

Наземные позвоночные ведут подвижный образ жизни. Обычно сохраня-

ются отдельные кости скелета. Остатки встречаются редко и образуют лока-

лизованные скопления. Места захоронения чаще не совпадают с местами

обитания;

преобладают танатоценозы. Сложный внутренний костный скелет

хорошо отражает организацию животного и позволяет судить об образе и ус-

ловиях его жизни.

Изложенное показывает, что для суждения об условиях отло-

жения пород необходимо использовать, во-первых, весь комп-

лекс заключенных в них органических остатков, а во-вторых, весь

комплекс литологических признаков.

Изучение органических остатков и следов жизнедеятельности.

При использовании органических остатков в генетическом анали-

зе необходимо проведение ряда наблюдений.

Видовой состав организмов. Полученные данные

по видовому составу организмов важны для определения стра-

тиграфического положения изучаемых слоев; они помогают так-

же выяснению условий осадконакопления. Очень существенно

при этом не ограничиваться определениями видового (или родо-

вого) состава, а оценивать количественные соотношения между

отдельными группами организмов. Подобное изучение позволя-

ет выявить ископаемые биоценозы. Однако здесь исследователь

встречается с определенными трудностями. Дело в том, что дале-

ко не всегда органические остатки, встречаемые в породе сов-

местно, обязательно принадлежат одному биоценозу. Остатки

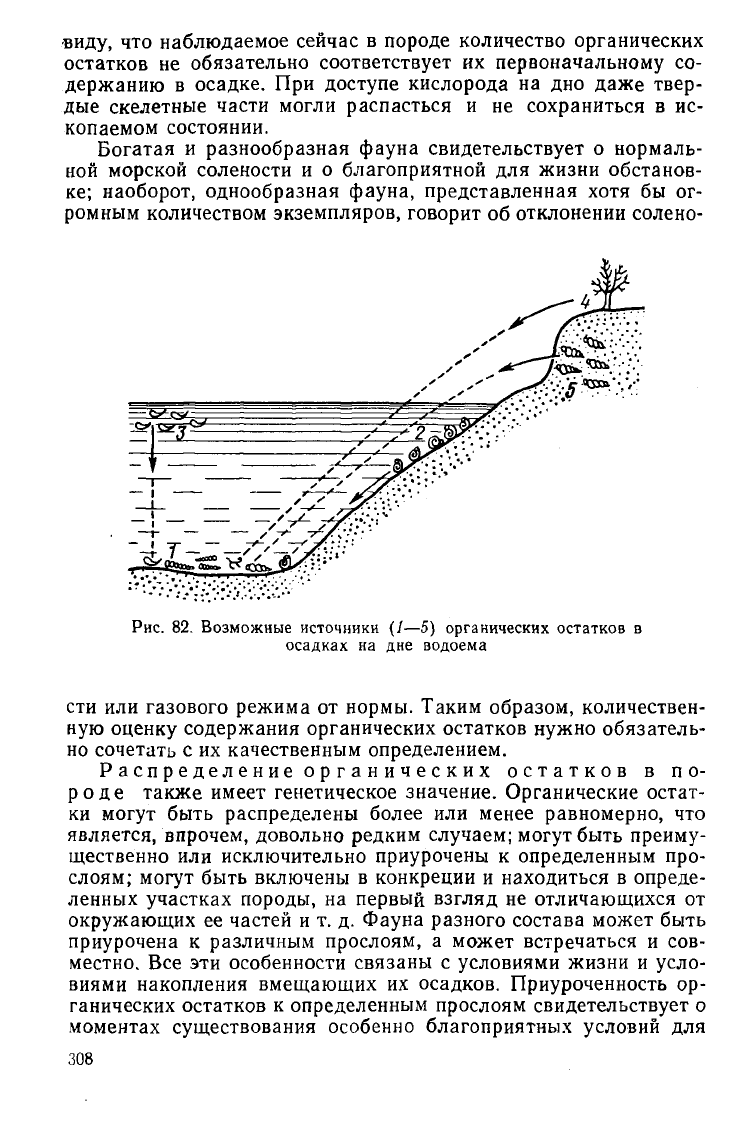

организмов на дне могут быть разного происхождения: 1) орга-

низмы, жившие в данном месте и входившие, следовательно, в

биоценоз; 2) остатки организмов, которые вели планктонный или

свободноплавающий образ жизни и попали сюда после смерти,

иногда такие организмы могут даже преобладать, например, в

современных глобигериновых илах или в ископаемом писчем ме-

лу; 3) на дно остатки организмов могут сноситься донными те-

чениями, а также суспензионными (мутьевыми) потоками из дру-

гих батиметрических зон, так остатки шельфовых организмов

могут попадать в глубоководные осадки; 4) на дно могут попа-

дать остатки наземных организмов, принесенные с прилежащей

суши; 5) органические остатки могут попасть из размытых при

абразии более древних пород, слагающих берег (рис. 82).

Наконец, приходится'считаться и с тем, что организмы, жив-

шие на дне в большом количестве, но не имевшие твердого ске-

лета, могли вовсе не сохраниться в ископаемом состоянии, на-

пример, многие черви и другие илоядные организмы, а также

растения без известкового скелета. Об их присутствии приходит-

ся судить по косвенным признакам: по следам норок и ходов в

иле,

отпечаткам на поверхности слоев и т. д. Лишь в исключи-

тельно благоприятных условиях в ископаемом состоянии нахо-

дят остатки мягких тканей организмов (знаменитые находки

Уолкота отпечатков медуз и других мягкотелых организмов в

кембрийских глинистых породах в Северной Америке).

Количество органических остатков. Этот пока-

затель имеет генетическое значение, однако необходимо иметь в

виду, что наблюдаемое сейчас в породе количество органических

остатков не обязательно соответствует их первоначальному со-

держанию в осадке. При доступе кислорода на дно даже твер-

дые скелетные части могли распасться и не сохраниться в ис-

копаемом состоянии.

Богатая и разнообразная фауна свидетельствует о нормаль-

ной морской солености и о благоприятной для жизни обстанов-

ке;

наоборот, однообразная фауна, представленная хотя бы ог-

ромным количеством экземпляров, говорит об отклонении солено-

Рис. 82. Возможные источники (/—5) органических остатков в

осадках на дне водоема

сти или газового режима от нормы. Таким образом, количествен-

ную оценку содержания органических остатков нужно обязатель-

но сочетать с их качественным определением.

Распределение органических остатков в по-

роде также имеет генетическое значение. Органические остат-

ки могут быть распределены более или менее равномерно, что

является, впрочем, довольно редким случаем; могут быть преиму-

щественно или исключительно приурочены к определенным про-

слоям; могут быть включены в конкреции и находиться в опреде-

ленных участках породы, на первый взгляд не отличающихся от

окружающих ее частей и т. д. Фауна разного состава может быть

приурочена к различным прослоям, а может встречаться и сов-

местно. Все эти особенности связаны с условиями жизни и усло-

виями накопления вмещающих их осадков. Приуроченность ор-

ганических остатков к определенным прослоям свидетельствует о

моментах существования особенно благоприятных условий для

развития организмов. В современном фазеолиновом илу Черного

моря, например, встречаются массовые скопления раковин

Modiola phaseolina. Они приурочены к слоям, отложившимся в те

отрезки времени, когда уровень сероводородного заражения по-

нижался и на илу могли селиться донные моллюски.

Приуроченность органических остатков к конкрециям скорее

связана не с особенностями расселения организмов на дне, а с

условиями их сохранения в ископаемом состоянии. Хорошо из-

вестна, например, прекрасная сохранность ископаемых растений

в так называемых «известковых почках» угленосных толщ. В дру-

гих случаях не исключена возможность того, что неравномерно

распределенные на дне организмы явились центрами конкрецие-

образования, которое, таким образом, проявило первичную не-

равномерность распределения жизни на дне водоема.

Сохранность органических остатков являет-

ся следующим существенным признаком. Здесь имеют место

разные соотношения: от прекрасно сохранившихся остатков до

скопления битых раковин, выброшенных волнами на берег и не-

редко перетертых до тонкого порошка; иногда в одном слое мож-

но встретить все степени сохранности остатков. Подобные соот-

ношения наблюдаются и в современную эпоху: буквально рядом

располагаются колонии живых организмов и скопления их об-

ломков.

Внимательные исследования позволяют иногда обнаружить

органические остатки и притом хорошей сохранности там, где

долгое время их не находили. Так, в некоторых горизонтах па-

леогеновых песков Украины долго не удавалось обнаружить ор-

ганических остатков хорошей сохранности и это вызывало даже

сомнения в морском происхождении этих отложений. Наконец,

И. Н. Ремизов (1956) обнаружил в песках полтавского яруса

богатую фауну морских пластинчатожаберных моллюсков. Дело

в том, что эти пески рыхлые и сыпучие, а фауна в них с нежными

тонкими раковинами. В обнажениях, где пески осыпаются, рако-

вины разваливаются. Для того чтобы их обнаружить, нужна не-

нарушенная поверхность песка, а для того чтобы эту фауну до-

быть, необходимо закрепить песок клеем. После этого удается

получить раковины прекрасной сохранности. Это позволило ре-

шить вопрос о происхождении песков. Так как переотложение

хрупких раковин, встречающихся здесь в большом количестве,

исключено, то, следовательно, пески эти морского происхожде-

ния.

Условия захоронения. Выяснение условий захороне-

ния органических остатков должно установить, происходило ли

это в прижизненном положении организмов, а если нет, то на-

сколько далеким был перенос. Кроме того, подлежит выяснению

и то, в какой среде произошло захоронение. Иногда на эти вопро-

сы удается получить довольно определенные ответы.

В верхнедевонских отложениях Кузнецкого бассейна в Сиби-

ри,

согласно исследованиям Т. Н. Вельской (1960), в некоторых

слоях известняков есть прекрасно сохранившиеся колонии корал-

лов Pachyphyllum, причем большею частью они лежат в породе

опрокинутыми. Это ясно свидетельствует о подвижности воды,

способной опрокинуть массивную, тяжелую колонию. В других

слоях тех же верхнедевонских отложений встречаются крупные

и массивные раковины брахиопод. У некоторых из них сохра-

нились обе створки. Такие раковины всегда обращены замком

в одну сторону — к почве слоя. Это свидетельствует о том, что

раковины захоронились в прижизненном положении, причем жи-

ли они полузарывшись замковым краем в ил, а наружу выстав-

ляли раскрытые концы створок. Если такие соотношения наблю-

даются в сильно дислоцированных толщах, то ориентировка ра-

ковин позволяет решить вопрос о том, где находится почва, а где

кровля слоев.

Следы жизнедеятельности организмов. Кро-

ме остатков организмов, в породах сохраняются разнообразные

следы их жизнедеятельности. Иногда эти следы оказываются

единственным доказательством того, что здесь была жизнь. Так

получается, когда остатки организмов не сохранились или пото-

му, что у них не было твердого скелета, или они целиком разло-

жены, или, наконец, потому, что донные организмы уничтожены

другими животными. Во всех таких случаях о наличии былой

жизни приходится судить по различным структурным и текстур-

ным признакам в породах: следам ползанья, отпечаткам ног

и др.

Организмы могут изменить ранее возникшую слоистость и

могут полностью ее уничтожить. Чаще всего это связано с рабо-

той илоедов и зарывающихся в ил животных. Встречаются эти

текстуры в разнообразных отложениях, но особенно они харак-

терны для морских и связанных с ними отложений заливов и ла-

гун.

Такие текстуры представлены ходами округлого поперечного

сечения, более или менее длинными, изгибающимися, ветвисты-

ми,

иногда короткими, иногда (редко!) пересекающимися. Иногда

ходы проникают в породу на значительную глубину, иногда пред-

ставляют короткие норки. Все ходы выполнены либо перерабо-

танным материалом вмещающей породы (у илоедов), либо по-

родой из вышележащего слоя (обычно у животных, сверливших

норы).

Между ходами может сохраниться ненарушенная первона-

чальная слоистость осадка.

Следы нередко обнаруживаются только после пропитывания

породы различными жидкостями, проявляющими мало заметную

структурную и текстурную неоднородность породы. В писчем

мелу, например, кажущемся в свежем изломе вполне однород-