Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества

Подождите немного. Документ загружается.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

(Из сочинения ученицы Р. П. «Пейзаж Арктики»). По Г. В. Быстровои.

Г. Зимой в Арктике свирепству! г морозы, доходящие до 60° холода. Пейзаж Арктики суров. Во

время полярной ночи на небе появляется северное сияние, что придает пейзажу Арктики большую

красоту.

(Из сочинения ученицы О. В. «Пейзаж Арктики»). По Г. В. Быстровои.

Задача № 8

Развитию какого вида воображения способствует следующий методический прием?

Любимым занятием учащихся на уроке географии были путешествия по карте. Учитель показывал

какую-нибудь точку на карте, а учащиеся должны были описать флору, фауну, рельеф, вид

городов, жилищ, людей данной местности.

Задача № 9

Охарактеризуйте и проанализируйте те методические приемы, которые наиболее способствуют

развитию воображения.

На уроках литературы в шестых классах широко применяются следующие виды работы: пересказ

прочитанного, творческий пересказ, постановка вопросов к прочитанном тексту; письменные

задания: подбор из текста подписи к картинке, описание действующего лица литературного

произведения, написание небольшого сочинения об особенно понравившихся героях и т. д.

228

Задача № 10

1. Определите, какой из методических приемов наиболее способствует развитию конструктивного

воображения у детей.

2. Дайте обоснование своего выбора.

В одном из исследований, проведенном с однояйцевыми близнецами, детей различными методами

обучали конструктивной деятельности. Одних детей обучали методом, основанным на

подражании. Дети должны были конструировать постройки по предложенному образцу,

состоящему из кубиков определенной формы. Других детей обучали методом, который

заключается в том, что в качестве образца предлагался только общий контур постройки, а

подобрать строительный материал и сконструировать постройку заданной формы дети должны

были самостоятельно.

(По А. Н. Мареновой и В. Н. Колбановскому). Задача № 1 1

Приводим перечень проблем в исследовании воображения:

1) аналитико-синтетический характер процессов воображения;

2) способы синтезирования, обеспечивающие возникновение образов воображения;

3) влияние воображения на течение органических процессов; 14) идеомоторный акт;

5) механизм внушения в создании образа;

6) галлюцинации.

Определите, к какой из указанных проблем относятся данные примеры.

A. В опытах было обнаружено, что яркое представление о прикосновении льда к коже вызывало у

испытуемого учащение пульса. Еще более удивительное явление наблюдалось у людей,

находившихся в состоянии гипноза. Прикосновение холодной мокрой ваты к поверхности кожи

испытуемого в сочетании со словами гипнотизера: «К вашей руке притрагиваются раскаленным

железом», — давало типичную картину ожога.

Б. Бальзак, описывая Аустерлицкую битву, слышал крики раненых, пушечные выстрелы,

ружейные залпы. Флобер, изображая сцену отравления госпожи Бова-ри, ясно ощущал во рту вкус

мышьяка, вызывавшего у него рвоту. Вольтер ежегодно заболевал в годовщину Варфоломеевской

ночи. Мысли об этом событии, об убийстве тысяч невинных людей, ставших жертвой

религиозного фанатизма, вызывали у него приступ лихорадки; повышалась температура, резко

учащался пульс.

B. Подвергавшийся исследованию в институте психологии С. Ш. обладал высокой яркостью

образов воображения. Достаточно было ему что-нибудь представить себе, как можно было

наблюдать удивительные перемены, происходившие в его теле. В специальных опытах

наблюдали, как он мог повысить температуру правой руки на 2° и понизить температуру левой

руки на 1,5°. Для этого ему было достаточно «увидеть», что его правая рука лежит на краю теплой

плиты, а левой он держит кусок льда. Без большого труда он ускорял ритм работы сердца («видя»

себя бегущим за трамваем) или замедлял его («видя» себя спокойно лежащим в постели).

(ПоА.Р.Лурия, 1968).

Г. Известны случаи, когда, прочитав описание того или иного заболевания, не искушенный в

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

медицине человек воображает, что он заболел именно этой болез-

229

нью, и у него развиваются соответствующие симптомы. Так, одна больная, прочитав в учебнике

терапии описание стенокардии, пять месяцев лежала в постели. Она потеряла трудоспособность,

боялась заснуть, чтобы во сне не умереть от разрыва сердца.

Д. Испытуемому дают в руку шнурок, к концу которого прикрепляется какой-нибудь легкий груз.

Получается своего рода маятник. Затем испытуемому предлагают напряженно думать о каком-

либо движении, например о вращении маятника по часовой стрелке. Скоро груз, к удивлению

самого испытуемого, начинает двигаться в этом же направлении, описывая круг.

Пояснения к теме «Воображение»

И забываю мир, и в сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображеньем, И пробуждается

поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет, и звучит, И ищет, как во сне,

Излиться, наконец, свободным проявленьем — И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы

давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к

перу, перо к бумаге... Минута — и стихи свободно потекут.

О психологической сущности творчества и вдохновения лучше Пушкина никто не сказал.

Вдохновение — это подъем сил и способностей человека в процессе его творчества,

характеризующийся ясностью сознания и связанный с проявлением потока мыслей и образов,

быстротой и высокой продуктивностью мышления.

«Вдохновение обычно возникает в процессе упорного, напряженного труда. Вдохновение

ошибочно считают возбудителем работы. Вероятно, оно является в процессе успешной работы,

как следствие ее», — правильно писал Горький. Но и Пушкин не говорит, что вдохновение

кончается, когда на бумаг} излиты первые варианты мыслей. Отнюдь нет! Вся последующая

работа над совершенствованием может идти со все возрастающим подъемом.

Однако вдохновение нельзя отрывать и от потребности творчества. «Тот, в ком сидит душа

композитора, пишет потому, что не может не писать», — сказал Моцарт.

Связано вдохновение и с фантазией.

Фантазия или воображение — это психический процесс, состоящий в создании новых образов на

основе переработки прошлых восприятий. Как ни своеобразны образы фантазии, они всегда

группируют ранее известные: избушка — на курьих ножках; сфинкс — крылатый лев с лицом

женщины; кентавр *— лошадь с торсом мужчины.

230

Ни один художник не мог бы творить, не опираясь на фанта- „

ю

Она помогает представить то, что

не поддается непосредственному восприятию.

«Электрон меньше пылинки примерно во столько же раз, во сколько пылинка меньше — чего бы

вы думали? — земного шара», __ писал Яков Исидорович Перельман.

Представьте себе алмазный куб, каждая грань которого равна ширине Ганга. Раз в тысячелетие

прилетает ворон и чистит свой клюв об алмазную глыбу. Постепенно глыба истачивается. Время,

в течение которого вороний клюв изотрет всю глыбу так, что от нее не останется и зернышка, —

лишь мгновение в вечности. Так объяснял своим ученикам древнеиндийский философ понятие

вечности, отличающееся от бесконечности .

Виды воображения:

а) непреднамеренное — сон, грезы;

б) мечта — образ желаемого будущего (реальная или нереальная);

в) воссоздающее воображение развертывается на основе воспринятой знаковой системы:

словесной, числовой, графической; зависит от исходной информации, от суммы и качества знаний,

от памяти,установки;

г) творческое воображение — создание нового, оригинального образа, идеи. Различают

объективно и субъективно новое. Объективно новое — образ идеи не существует в мире.

Субъективно новое — новое для данного человека. Творчество — высший уровень творческого

воображения. Творчество делится на ряд этапов:

1. зарождение идеи;

2. концентрация знаний;

3. работа над материалом, озарение;

4. проверка результатов, доработка материала.

Приемы творческого воображения:

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

1. агглютинация — склеивание образа из разных частей (пример — кентавр, мифологическое

существо: туловище лошади, голова человека);

2. аналогия — отражение: строится образ, похожий на реально существующую вещь в природе,

окружающем мире (корпус самолета аналогичен парящей птице);

3. акцентирование — заострение на какой-либо черте характера, образа (примечание:

преувеличение применил Д. Свифт в кни-

* К. Платонов. Занимательная психология, М., 1962.

231

ге «Гулливер среди лилипутов», преуменьшение преобладает в карикатуре) ; гиперболизация —

сверхакцентирование.

4. типизация — процесс разложения и соединения в результате чего получается зримый образ

(применяется при создании литературных персонажей).

Апперцепция, иллюзия, галлюцинация

Зависимость восприятия от общего содержания психической жизни человека, его опыта и багажа

знаний — это и есть апперцепция. Она может не только обеспечить избирательность восприятия,

но и привести к иллюзии. Такая иллюзия описана Пушкиным в стихотворении «Вурдалак».

Трусоват был Ваня бедный: Раз он позднею порой Весь в поту, от страха бледный, Чрез кладбище

шел домой. Бедный Ваня еле дышит; Спотыкаясь, чуть бредет По могилам; вдруг он слышит —

Кто-то кость, ворча, грызет. Ваня стал — шагнуть не может, Боже! думает бедняк, Это верно

кости гложет Красногубый вурдалак. Горе! малый я не сильный: Съест упырь меня совсем Если

сам земли могильной Я с молитвою не съем. Что же? вместо вурдалака (Вы представьте Вани

злость) — В темноте пред ним собака На могиле гложет кость.

Как и в этом случае, большое число суеверий объясняется заранее подготовленной церковниками

апперцепцией верующих, каковым и был пушкинский Ваня.

Восприятие пенья Соловья, одного из героев басни Ивана Андреевича Крылова, также было

определено соответствующей ослиной апперцепцией.

Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом;

«Изрядно, — говорит, — сказать неложно,

Тебя без скуки слушать можно;

А жаль, что не знаком

Ты с нашим петухом;

Еще б ты боле навострился,

Когда бы у него немножко поучился».

232 —.

Яркое описание восприятий Дон-Кихота, искаженных его ап-ерцепцией, дано Сервантесом.

Иллюзия — неправильное, искаженное восприятие какого-либо реального предмета или явления.

Другое дело галлюцинации. Это уже болезненный, или, как говорят, патопсихологический

симптом. «Галлюцинации — это чувствительный образ, непосредственно не зависящий от

внешних впечатлений и вместе с тем имеющий для галлюцинирующего характер объективной

реальности», — так определял их в 1880 году выдающийся русский психиатр Виктор

Хрисанфович Кондинский, автор первого, ставшего классическим, исследования этого явления.

Во время галлюцинации человек ничего не воспринимает. Это след ранее бывших восприятий,

болезненное представление, возникающее в сознании. Галлюцинации — это сон наяву. Человеку

кажется, что он видит или слышит то, чего нет, он может ощущать отсутствующий запах и даже

чувствовать прикосновение. При этом, обычно закрыв глаза, он продолжает видеть, а заткнув уши,

v слышать.

Иногда больные сами зарисовывают свои галлюцинации. В творчество некоторых художников,

страдавших душевными болезнями, причудливо вплелись и галлюцинации. Однако у подлинных

талантов и зарисованные галлюцинации могут стать произведениями искусства.

Тема: Чувства

Задача № 1

1. Выделите отрывки, которые изображают преимущественно познавательные процессы, и

отрывки, изображающие преимущественно эмоции и чувства.

2. По каким признакам можно это определить?

А. Ученик 1 класса, рассказывая по картинке, перечисляет изображенные предметы: «Два

мальчика... ведро... собачка...»

Б. Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние... а краски? Смотри,

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розоватых,

каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная...

(А. А. Фадеев. Молодая гвардия. Собр. соч. в

7-ми т., т. 3. М., «Художественная

литература», 1970, стр. 7).

233

Задача № 2

Определите, какое влияние (регулирующее, стимулирующ

ее

или дезорганизующее) оказали

чувства на деятельность.

A. Урок английского языка.

Ребята принесли в класс ворону. Молодая преподавательница Н. забралась на подоконник, чтобы

поймать птицу и выпустить ее. В это время учитель Мельников заглядывает в класс. Он резко

отчитывает Н. Смущенная, расстроенная, она выбегает в коридор, чтобы объяснить своему

учителю, любимому человеку, суть происходящего. Но тот холоден и строг. Тогда Н.

возвращается в класс, хватает ворону, которую кто-то из ребят завернул в тряпку. И так, в тряпке,

выбрасывает беспомощную птицу в окно. Взволнованные и возмущенные ребята грубят

учительнице. Одного за другим она выгоняет их за дверь.

(Т. Матвеева, Раздумья о фильме «Доживем до понедельника». «Правда» от I ноября 1969 г.).

Б. Досадное чувство собственного безволия возникает в тех случаях, когда отступаешь перед

трудностями. В этих случаях стоит только безжалостно и искренне назвать себя тряпкой,

никчемным человеком, как просыпается чувство оскорбленной гордости. С такой «злостью» и

досадой берешься за работу, что себя не узнаешь.

(П. М. Якобсон, 1966).

B. Группа ребятишек забралась на лодочный пирс. Взрослый незаметно подошел к ним и громко

крикнул: «Вы что тут, озорники, делаете?» Ребята бросились врассыпную прежде, чем успели

подумать, что ничего плохого они не сделали, но удрали не все ребята, один из них сел на землю и

заплакал. А один из ребят нахмурился, сжал кулаки пошел к взрослому выяснять обстановку, хотя

ему тоже было страшно.

(По К. К. Платонову).

Г. Сталевар 41 года переживает тяжелое состояние по поводу смерти единственной 18-летней

дочери. Раньше он очень любил свою профессию, отличался сознательным и ответственным

отношением к труду. Во время войны работал с высокой производительностью, по две-три смены

не выходя из цеха. Теперь работа ему тягостна, он жалуется на крайнюю усталость, хочет перейти

на инвалидность.

(По В. С. Мерлину, 1968).

Задача № 3

Укажите, какие психологические условия определяют различия чувств в каждом примере.

А. Два товарища — Миша и Андрей — после окончания школы решили поступить на физико-

математический факультет университета. Миша давно мечтал стать физиком, выписывал журнал

«Квант», посещал физический кружок, а Анд-рюша еще не нашел себя и решил поступить на

физмат, чтобы и после школы не расставаться со своим лучшим другом. Конкурс они оба не

выдержали. Андрей легко пережил эту неудачу, а Миша перенес ее как большую личную

трагедию.

Б. На дорогу выскочила лягушка. Мальчишка смотрит на нее с любопытством, женщина — с

брезгливостью, дочка ее — с ужасом, отец равнодушно, а старичок-биолог с восхищением: «Какой

красивый экземпляр! Обратите внимание на неж

234

ность тонов, на богатство раскраски, на форму тела, идеально приспособленную к жизни и в воде

и на суше одновременно!»

(По А. А. Нуйкину).

Задача № 4

Какое явление в области чувств проявилось в следующем примере? Как оно называется?

Я не знаю, —• пишет юноша девушке, — люблю я тебя или ненавижу. Мне кажется, что эти

чувства во мне странным образом перемешаны. Ставлю вопрос: почему я могу тебя любить? Не

нахожу ответа. Но нет, кажется, оснований и для ненависти. Может быть, ты'поможешь мне

понять самого себя и чем вызвано мое такое нелепое состояние по отношению к тебе. .

(ПоН. Д. Левитову).

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Задача № 5

Какие закономерности в происхождении эстетических чувств проявились в каждом примере?

А. Н. Г. Чернышевский писал, что светская красавица покажется крестьянину «решительно

невзрачной», аристократу милей «бледный цвет, тоски примета», маленькие ручки, хрупкая

фигура. Для крестьянина признаком женской красоты является румяный цвет лица, крепкая

фигура, большие, способные к труду руки.

Б. Женщины многих африканских племен носят на руках и ногах железные кольца. Жены богатых

людей носят иногда чуть ли не целый пуд таких украшений. Они — символ богатства. Благодаря

им женщина кажется красивой и себе и другим.

Задача № 6

Укажите, с какими свойствами личности связано происхождение чувств.

А. Если мыслью и чувством сумеешь понять жизнь и собственную душу, ее ч> стремление и

мечты, то само страдание может стать и становится источником веры в жизнь, указывает выход и

смысл всей жизни. Боль человека, если она открывает глаза на боль других людей, если она

приводит к поискам причины зла, если она соединяет его сердце с сердцами других страждущих,

если дает человеку идею и твердость убеждений, — такая боль плодотворна.

Не сердись на меня за мои убеждения, в них нет места для ненависти к людям. Я возненавидел

богатство, так как полюбил людей.

(Ф. Дзержинский. Дневник заключенного. Письма. М., «Молодая гвардия», J966, стр. 132).

Б. Марина, прежде послушная девочка и хорошая ученица 11 класса, стала странно себя вести на

уроках пения. На учительницу смотрит исподлобья, делает какие-то замечания, строит гримасы,

часто не пишет ноты, когда учительница этого требует. Выяснилось, что год назад девочка начала

учиться музыке. Ее родители считали, что она обладает незаурядными музыкальными

способностями, во что девочка поверила. Готовясь к празднованию Нового года, учительница

пения не

235

включила Марину в число участников концерта, она сказала девочке, что та играет неплохо, но

еще не настало время, чтобы выступать. Девочка остро переживала это и все истолковала по-

своему: «Она просто не захотела, чтобы я выступала, она меня не любит».

(По М. С. Неймарк).

В. Привет, Татьянка! Прости, что долго не отвечала. Вздохнуть некогда. Л сейчас навязали

подготовку концерта к выпускному балу. Но ничего не поделаешь! Надо уж до конца держать

«марку»; хотя вся эта школьная возня мне осточертела. А тут еще заинтересовались, «чем мы

дышим» накануне выхода из школы. Задали сочинение на тему «Кого в жизни, в литературе или

кино я считаю своим идеалом?» Некоторые ребята расписывают своих мам, пап, бабушек,

дедушек. Вероятно, и я расскажу о своих родителях, так как они у меня очень подходят под этот

распространенный тип «самоотверженных», «влюбленных в свое дело». Но они вовсе не мой

идеал. Живут отраженной жизнью на сцене, а что у них под носом — не замечают.

«Блаженненькие чудаки». Денег зарабатывают много, а в доме — ни современной мебели, ни

модной одежды, ни дорогой посуды. То папиным старикам посылают, то разным племянникам-

студентам, то в какой-то фонд отчисляют. Из заграничных гастролей приезжают с пустыми

руками.

(Л. Протопопова. С чем ты покидаешь школу? «Известия» от 15 февраля 1971 г.).

Задача № 7

Определите, какое чувство возникло в каждой описанной ситуации; укажите, положительно или

отрицательно оно повлияло на формирование социальной направленности личности.

A. На заседании совета дружины ругали семиклассника за то, что он не нарисовал заголовок к

стенгазете. Один из членов совета вкрадчиво спросил: «Ты зачем вступал в пионеры?» —

Провинившийся молчал, — «Нет, ты ответь, зачем вступал? Ты, наверное, и про торжественное

обещание забыл?» — «Мне кажется, — поднялся второй, — у него просто совести нет. Сегодня он

обманул товарищей, а завтра предателем станет!»

Художнику было стыдно, больно. Но именно это и доставляло удовольствие пионерам-

прокурорам.

(С. Мягчеиков. Бойся обидеть. «Комсомольская правда» от 8 октября 1970 г.).

Б. Наш школьный театр уезжал на гастроли в село. Все уже сидели на перроне на рюкзаках и

отсчитывали минуты до отъезда, когда появились Вася и Саша без рюкзаков. Оказывается, Вася

захлопнул дверь и не мог взять рюкзак. А ведь у них с Сашей главные роли в спектакле! Поняв,

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

что им не открыть дверь, ребята впрыгнули в такси и примчались к нам без теплых вещей и денег.

И когда они потом замерзшие, полуживые от усталости, радовались, что все-таки поспели на

спектакль, я сказала: «Знаете, ребята, подавайте-ка заявление в комсомол, а я вам дам

рекомендацию».

(М. Смусина. Уроки после уроков. «Комсомольская правда» от 3 февраля 1972 г.).

B. Боря был уже в 10 классе, учился хорошо, казался общительным, умным. Дружил

избирательно, всегда только с любознательными, интересными ребятами. Однажды, входя в класс,

я услышал фразу, сказанную Борисом: «Учитель интересует меня только постольку, поскольку он

мне уто-то дает». Припомнился невольно другой случай: я плохо себя чувствовал, хотел отменить

консультацию, а Борис по-

236

просил задержаться. Тогда я порадовался его любознательности... Теперь он окончил институт,

работает нефтяником, увлекается водным спортом, но жалуется, что людьми почему-то сходится

трудно, старается, подлаживается, но не получается.

(С. Мягченков. Бойся обидеть. «Комсомольская правда» от 8 октября 1970 г.).

Задача № 8

Какие социально типичные чувства проявились в описанных примерах? С какими свойствами

личности они связаны?

А. Раневская и Гаев, герои комедии Л. П. Чехова «Вишневый сад», разорены. Имение продано с

торгов. После торгов возвращается Лопахин. Гаев в слезах, Любовь Андреевна угнетена, а

Лопахин ликует: «Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось,

говорить не могу... Вишневый сад теперь мой! Мой! Боже мой, господи, вишневый сад теперь

мой!.. Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! Идет новый помещик, владелец

вишневого сада! За все могу заплатить!»

(А. П. Чехов. Вишневый сад. Собр. соч. в 12-ти

т., т. 9. М., Гослитиздат, 1956, стр.

449—450).

Б. В повести А. Цессарского «Исповедь» рассказывается о том, что грязные сплетники оттолкнули

подростка Сергея от матери, бывшей партизанки, он потерял веру в людей, вернуть которую ему

помог фронтовой товарищ матери — матрос-инвалид Леонид Максимович. На вопрос Сергея, что

его, постороннего человека, заставило это делать, Леонид Максимович проговорил, задыхаясь:

«Посторонний? Я убью за это слово! Слышишь ты? Ты думаешь, зачем я жить остался? Чтобы

жрать и спать? Я и другие! Зачем твой отец на смерть шел? Чтоб слово это проклятое не пережило

нас. Чтобы ты не знал, что оно значит! Слышишь? Потому что иначе и война, и страдания наши, и

радости, и надежды — все бессильно, все! Вот почему, когда я узнал... Когда я увидел, что с тобой

происходит, я не мог оставить, бросить тебя. Не мог».

(А. Цессарский. Исповедь. М., «Детская литература», 1967, стр. 63).

Задача № 9

Какие индивидуальные особенности чувств (сила, глубина, устойчивость и т. д.). проявляются в

приведенных примерах?

A. Коля М. — ученик VIII класса. Когда учитель пересадил его с одной парты на другую. Коля

обиделся, долго размышлял, почему его пересадили, и на всех уроках сидел расстроенный и

подавленный. Дома долго не мог успокоиться...

Б. Сережа Т. — ученик VI класса. Получив двойку, готов расплакаться и с трудом сдерживает

себя. Однако не проходит и получаса, как он совершенно забывает о плохой отметке и в перемену

бурно и весело носится по коридорам.

B. Зинаида Н. — ученица VIII класса. Ее трудно развеселить, расстроить или рассердить. Когда

все в классе громко смеялись, она молчит. После большой неприятности — узнав, что она

оставлена на второй год, — продолжает спокойно работать.

(По А. И. Ильиной).

237

Г. Один из учеников класса — Юра — совершил серьезный проступок. Созвали собрание. Ребята

выступали чрезвычайно резко и осуждающе. Кто-то даже сказал: «Ты позоришь наш коллектив».

Затем слово предоставили Юре. Он поднялся, бледный, растерянный, постоял минуту и вдруг

выбежал из класса, оставив на парте книгу и шапку. Вечером, когда учительница зашла к нему

домой, Юра лежал в кровати и плакал.

Д. Анна Каренина накануне гибели размышляет о своем отношении к Вронскому:

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

«Моя любовь все делается страстнее и себялюбивее... У меня все в нем одном, и я требую, чтоб он

все больше и больше отдавался мне... Если б я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы,

страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим».

(Л. И. Толстой. Анна Каренина. Собр. соч. в 20-ти т., т. 9. М., Гослитиздат, 1963, стр. 382—

383).

Задача № 10

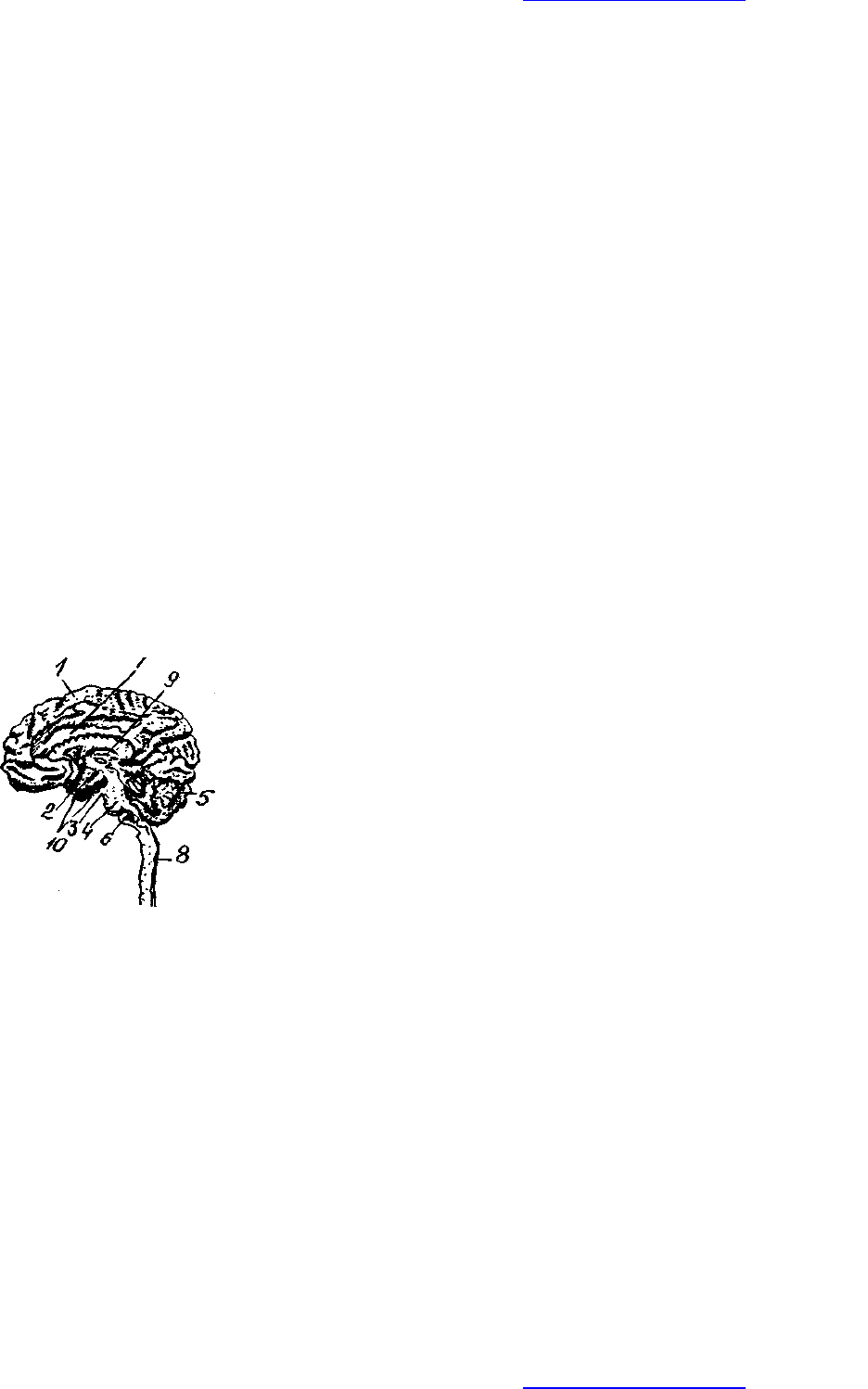

1. Укажите, какие из перечисленных отделов нервной системы участвуют в функционировании

только высших чувств, а какие — и при элементарных эмоциях.

2. Укажите, какому номеру на прилагаемом рисунке соответствует участвующий отдел мозга.

1. Наружная кора больших полушарий.

2. Гипоталамус.

3. Средний мозг.

4. Варолиев мост.

5. Мозжечок.

6. Продолговатый мозг.

7. Лимбическая кора. • 8. Спинной мозг.

9. Таламус.

10. Ретикулярная формация среднего и промежуточного мозга.

Задача № 11

При электрическом раздражении каких-либо участков мозга у больных возникают различные

переживания.

Определите, какие участки мозга раздражались в каждом случае.

А. Больной переживает острый приступ тревоги: «Такое ощущение, как будто я чудом не попал

под машину».

Б. У больной появилось типичное выражение испуга, она оглядывается по сторонам, осматривает

комнату позади себя, говорит, что чувствует приближение опасности и неотвратимость чего-то

ужасного.

238

и Одиннадцатилетний мальчик заявил: «Ого! Если так, то можете держать ме-здесь сколько

угодно! Это мне нравится!»

{По. X. Делыадо).

Задача № 12

Какие физиологические механизмы чувств и эмоций проявляются в следующих примерах?

Д. Ученик Н. был в очень хорошем настроении: заранее намеченный им план действий встретил

благоприятные условия и был реализован.

Б. Медики отмечают, что после выхода на пенсию у многих людей возникает депрессивное

настроение, связанное с привыканием к новому, более облегченному режиму жизни; ухудшается,

как правило, и физическое самочувствие.

Использование задач по темам «Воображения» и «Чувства» не случайно, так как именно

воображение и чувства являются фундаментом в построении творческих образов человека.

Примеры лекционного материала к теме «Чувства»:

1. Чувство и поза

Про плохого актера говорят: одна поза и никакого чувства. Такой актер не умеет согласовывать

слова роли со своей позой (пантомимикой) , выражением лица (мимикой) и интонацией голоса.

Талантливые артисты на сцене плачут настоящими слезами и глубоко переживают чувства своего

героя.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Известен случай, когда актер, игравший Отелло, задушил бы Дездемону, если бы не успели

опустить занавес.

Зависимость чувств от мимики и пантомимики понимал еще Шекспир. Вот монолог из трагедии

«Генрих V».

Когда ж нагрянет ураган войны, Должны вы подражать повадке тифа: Кровь разожгите, напрягите

мышцы, Свой нрав прикройте бешенства личиной! Глазам придайте разъяренный блеск... Сцепите

зубы и раздуйте ноздри; Дыханье придержите, словно лук: Дух напрягите. — Рыцари, вперед!

Связь переживания с его проявлениями столь велика, что американский и датский психологи

Джемс и Ланге выдвинули в конце прошлого века теорию, суть которой сводится к парадоксу: мы

не потому смеемся, что нам смешно, а нам потому смешно, что мы смеемся.

Они говорили: сожмите кулаки, стисните зубы, наморщите лоб, вообще мимикой и пантомимикой

изобразите гнев — и вы сами на-

239

чнете переживать это чувство; начните смеяться — и вам станет смешно; попробуйте с утра

ходить, ели волоча ноги, с опущенными руками, согнутой спиной и грустной миной на лице — и у

вас через некоторое время действительно испортится настроение.

Хотя в целом теория Джемса и Ланге неверна, так как источник эмоций — это внешний мир, а не

поза и мимика, но условно-рефлекторная связь между позой и чувством, бесспорно, есть.

Психологами были проведены опыты, которые убедительно это показали.

Рукам актрисы, глубоко спавшей в состоянии гипноза, придавалось какое-либо выразительное

положение, при этом у нее сейчас же менялась вся поза и лицо, принимая соответствующее

выражение. После пробуждения актриса говорила, что ей снились сны, в которых она переживала

соответствующие чувства.

2. Стенические и астенические эмоции

«Вследствие этого странного гула, шума, потребности внимания и деятельности Тушин не

испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно

ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему

казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и

сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым,

родственным местом...

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками

швыряет французам ядра...»

Так Лев Николаевич Толстой описывает в «Войне и мире» подмеченную им своеобразную

реакцию на опасность. Но и до Толстого она была уже известна Пушкину, вложившему мысль о

ней в уста Председателя пира во время чумы:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы!

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Кант разделял эмоции на стенические («стена» по-гречески — сила), повышающие

жизнедеятельность организма, и астенические — ослабляющие ее. Страх может проявляться и в

стениче-ской и в астенической форме. Но реакция на опасность, описанная

240

Пушкиным и Толстым, — это не стенический страх, заставляющий лермонтовского Гаруна бежать

быстрее лани, а своеобразное, присушке только человеку переживание радости, упоения

опасностью, чувство боевого возбуждения. «Советский летчик никогда не уклоняется от боя, и

чем ближе к нему опасность, тем злее его сердце, тем расчетливее его движения, тем

стремительнее его рефлексы. Это — напряженно-расчетливый восторг боя», — писал длексей

Толстой.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

3. Диалог о красоте

К. Платонов рассказывает в своей книге «Занимательная психология» (М., 1962) об интересном

диалоге, происшедшем у него с молодым лаборантом: послушайте этот спор и попытайтесь

сформулировать свое понимание прекрасного.

«— Я человек науки, — сказал мне лаборант, — а красотой пусть занимаются люди искусства, в

котором я ничего не понимаю.

— Что вы в искусстве мало понимаете, это не заслуга ваша, — возразил я. — О неправильности

противопоставления науки искусству писал еще Чернышевский, считавший, что развитие

мышления в человеке нисколько не разрушает в нем эстетического чувства. Чувство прекрасного

возникло в истории человечества как продукт развития общества, а у каждого это проявляется в

процессе личного эстетического воспитания, неотделимого от общего развития.

— Однако на вкус и цвет товарища нет, — упорствовал мой оппонент.

— Думаю, что вы неверно понимаете и эту пословицу. Тот же Чернышевский убедительно

показал, что нормы красоты у представителей различных классов действительно неодинаковы, но

внутри класса они достаточно едины. Все крестьяне по своим нормам прекрасного считают

красивым свежий цвет лица, румянец во всю щеку, плотное телосложение, то есть результат

постоянного физического труда в хороших природных условиях. Их вкус отличен от вкуса тех,

кто создал идеал светской красавицы с маленькими изнеженными руками и болезненной

бледностью, слабостью и томностью, являющимися следствием роскошного, но и бездейственного

образа жизни. У привилегированного класса древнего Китая красивыми считались изуродованные

женские ноги и руки с многосантиметровыми ногтями, как показатели того, что их

обладательницам не приходится ни ходить, ни тем более работать.

— Но что же такое прекрасное? Как научиться его видеть? — начал сдаваться мой собеседник.

— А вот послушайте, — сказал я. — Прекрасное есть жизнь. Прекрасно то существо, в котором

мы видим жизнь такою, какова

16 Зак. 1795

241

она должна быть по нашим понятиям. Прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь

или напоминает нам о жизни. Это слова Чернышевского. Горький говорил о другой стороне

красоты. Под красотой, считал он, мы понимаем такое сочетание различных материалов, а также

звуков, красок, слов, которое придает созданному, сработанному человеком-мастером форму,

действующую на чувства и разум, как сила, возбуждающая в людях удивление, гордость и радость

перед их способностью к творчеству» .

§ 2. УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА

Упражнения, предложенные в этом параграфе, собраны из элементов актерской педагогики,

представленной в хорошо известной книге М. О. Кнебель «Поэзия педагогики» (М., ВТО, 1960).

Известно, что для развития актера требуются определенные навыки в овладении мастерством

творческого самовыражения. Я думаю, что подобные упражнения будут полезны не только

актерам, но и любому человеку, желающему практически проникнуть в тайны творчества, изучить

себя, свое тело, научиться управлять самим собой и понять, какое великое и прекрасное искусство

умение жить на Земле.

...Художник — это человек с обостренным слухом и зрением. Он слышит и видит то, что мимо

других проходит как само собой разумеющееся течение жизни. Он это течение фиксирует. Следит

за его нюансами, этапами, красками. Вот отрывок из романа Диккенса «Наш общий друг».

Смотрите, как точен глаз автора и как чутко его ухо.

«Долгое время все молчали. Когда начался прилив и вода подошла к ним ближе, шумы на реке

стали чаще, и все трое стали прислушиваться внимательнее. К хлопанью пароходных колес, к

звяканью железной цепи, к визгу блоков, к мерной работе весел, а иногда к лаю собаки на борту

парохода, словно почуявшей людей в их засаде. Ночь была не так темна, и, кроме скользящих взад

и вперед фонарей на корме и мачтах, они могли различить и неясные очертания корпуса; а время

от времени близко от них возникал призрачный лихтер с большим темным парусом, подъятым,

словно грозящая рука, проносился мимо и пропадал во тьме. Во время их вахты вода не раз

подходила совсем близко, взволнованная каким-то толчком издалека. Часто им казалось, что эти

всплески и толчки идут от лодки, которую они подстерегают, и что эта лодка подходит к берегу;

не раз они были готовы уже вскочить на

* К. К. Платонов. Занимательная психология. М., 1962, стр. 221.

242

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

й

оги, если бы не доносчик, который знал реку наизусть и по-преж-

не

му стоял спокойно, даже не

пошевельнувшись, на своем месте.

Ветром относило звон колоколов на городских колокольнях, которые были с подветренной

стороны; зато с наветренной стороны д

0

них донесся звон других колоколов, которые пробили

один, два,

т

ри часа. И без этого звона они узнали бы, что ночь проходит, по спаду воды в реке, по

тому, как все больше расширялась мокрая черная полоса берега и камни мостовой выходили из

реки один за другим» .

А вот как Чехов пропускает через психологическое состояние человека ход его наблюдений.

Помните («В овраге»), Липа несет по полям и лесам своего мертвого ребенка. Наивная, чистая

Липа, ее горе, природа вокруг...

«Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо.

Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет.

Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи.

Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета и опять начинала. В пруде сердито,

надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты

такова!». Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не

спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой

минутой: ведь жизнь дается только один раз!

...О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных

криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий,

которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то

тяжело без людей» .

Все это видит и чувствует Липа, — но и Чехов как бы вместе с ней.

Чем больше человек знает, видит, тем глубже он чувствует. Чем больше художник в жизни

замечает, тем точнее он анализирует объект своего наблюдения.

Разумеется, полной объективности в восприятии явлений жизни нет. Неслучаен пример,

приводимый одним крупнейшим криминалистом: опросив трех свидетелей преступления, он

выяснил, что все трое назвали разный цвет одежды, разный тембр голоса преступника, разный его

рост.

В случае, который приводит криминалист, отсутствие объективного мнения объясняется

эмоциональной взволнованностью свидетелей.

* Ч. Диккенс. Собр. соч., т. 24. М., Художественная литература. 1959, стр. 203. *А. Чехов. Собр.

соч., т. ({. М., Художественная литература, 1962, стр. 441.

243

На первых порах надо снять мысли об эмоциональности. Перед студентом карандаш, стена, окно,

вид из окна или записная книжка. Их надо рассмотреть, стараясь не пропустить ничего.

Станиславский называл это первоначальное упражнение «отвлечением признаков». В этом

обнаруживается скорее позиция ученого, чем художника. И действительно, пожалуй, само

упражнение и название его больше подходят науке, чем искусству. Строгий анализ объекта,

призыв отмечать только то, что есть, ничего не придумывая, но не пропуская ни одной самой

ничтожной детали...

С самого начала, как только человек соприкасается с азами творческого процесса, рядом с ним

должен властно звучать голос: смотри на то, что вокруг тебя! Прекраснее правды, прекраснее

действительности нет ничего! Умей увидеть! Искусство видеть спасает от общих, неконкретных

представлений, от скольжения поверху, от мыслей «вообще», «вокруг да около».

Эта строгая, непреклонная, непримиримая позиция определяет, по существу, всю дальнейшую

жизнь художника. Видеть зорким глазом окружающее, докапываться до истины. Точность взгляда,

умение «отвлечь признаки» от самых простых до самых сложных явлений станут в будущем

привычной стихией, возбуждающей творчество.

Тренировать зрительное внимание Станиславский советовал с такого простого упражнения.

Зажигается лампа, которая освещает середину стола, уставленного разными предметами. Вся

остальная часть комнаты тонет в темноте. Ученик в центре круга. Это световой круг внимания, в

котором студент чувствует себя изолированно от всех. Его внимание не распыляется. Оно

сосредоточивается на видимых ему предметах. Процесс такого внимания приводит к высоко

ценимому Станиславским сценическому самочувствию — «публичного одиночества». Артист

действует на глазах у всех, вместе с тем он одинок, он действует в одиночку. Малый круг

внимания отделяет его от всего.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru