Козенкова В.И. (отв.ред.); Краснов Ю.А. (отв.ред.); Розенфельдт И.Г. (отв.ред.) Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы

Подождите немного. Документ загружается.

туют с VIII по XII в.

7

Ареал втульчатых мотыжек близкого типа охваты-

вает также Кавказ, Среднюю Азию, Сибирь, где они встречаются, в част-

ности, у кочевников

8

, имея универсальное назначение: для вскапывания

земли ", обработки дерева

10

, добывания и обтесывания мягкого камня

и

.

На Средней Волге, в Прикамье и Волго-Окском междуречье аналогич-

ные мотыжки появляются по крайней мере с VI в.

1а

Проушные мотыжки по форме обуха разделяются на три типа.

Тип 1 характеризуется округлым обухом, проухом правильной

округлой формы, постепенно расширяющимся книзу лезвием с почти

прямым рабочим краем. Такие мотыжки известны из городища Сувар

18

(рис. 1, 2), и Маклашеевского городища

u

(рис. 1, 3). К тому же типу сле-

дует отнести мотыжки из Билярского городища

15

(рис. 1, 5) и городища

Хулаш

1в

. Они характеризуются специально оттянутой глубокой втулкой,

что позволяет выделить их в особый вариант типа 1. По форме втулки

они напоминают среднеазиатские кетмени. Проушные мотыжки, близкие

к типу 1, широко распространены. Кроме Средней Волги, они найдены

в Прибалтике

17

и других районах Восточной Европы

18

, где, в частности,

применялись при подсечном земледелии, а также в Киргизии

19

и т. п.

Мотыжки типа 1 ни разу не были встречены на памятниках салтово-

маяцкой культуры. К болгарам на Средней Волге они могли попасть от

их северных или восточных соседей.

Проушные мотыжки типа 2 характеризуются молоточкообразным

обухом и слегка расширяющимся книзу прямым лезвием. Среди них могут

быть выделены три варианта. У мотыжек варианта 1 молоточкообразный

обух едва заметен, диаметр проуха небольшой (около 2 см). Такая мотыжка

длиной 11 см известна в материалах Муромского городища

ао

(рис. 1,4).

На Средней Волге и в Прикамье подобные орудия употребляются с V в.

21

7

Сорокин С. С.

Железные изделия Саркела-Белой Вежи.— МИА, 1959, № 75, с. 146,

рис. 5; с. 158, рис. 12.

8

Вернштам А. Н .

Кенкольский могильник. Л., 1940, с. 28;

Кызласов Л. Р.

Этапы

средневековой истории Тувы. — Вестник МГУ, 1964, № 4, табл. I, П.

9

Плетнева С. А .

От кочевий к городам, с. 46.

10

Вернштам А . Н .

Кенкольский могильник, с . 14.

11

Плетнева С. А .

Отчет о работе Севере- Донского отряда Таманской экспедиции

за 1939 г. — Архив ИА АН СССР, Р -1 № 1025, с . 8.

12

Жиганов М. Ф.

Новые археологические памятники в долинах рек Вад и Теши. —

В кн.: Из древней и средневековой истории Мордовского народа. Саранск, 1969,

с. 69, табл. 27;

Горюнова Е. И.

Этническая история Волго-Окского междуречья. —

МИА, 1961, № 99, с . 105, рис. 46,

8; Старостин П. Н.

Памятники именьковской

культуры. — САИ, 1967, Д1—32, табл. 13,

14.

13

Куйбышевский музей краеведения, колл. № 91.

14

ЦМТР, инв. № 5577—1857.

15

ЦМТР, инв. № 3427—131.

" ЦМТР, ннв. № АКУ 2—200.

"

Моора X. А.

Археологические памятники I—IV вв. в Прибалтике. — КСИИМК,

1954, вып. 53, с. 16, рис. 13,

3.

18

Третьяков П. Н.

Восточнославянские племена. М ., 1953,с. 268.

11

Кызласов Л. Р.

Археологические исследования на городище Ак- Бепшм в 1953—

1954 гг. — Труды киргизской археолого- этнографической экспедиции (М.), 1959,

т. 2, рис. 48,

23.

20

Куйбышевский музей краеведения, колл. 8, раскопки 1929 г .

21

Спицын А . А .

Древности бассейнов рек Оки и Камы. — MAP (СПб.), 1901, 25,

табл. 2,

21, 32.

221

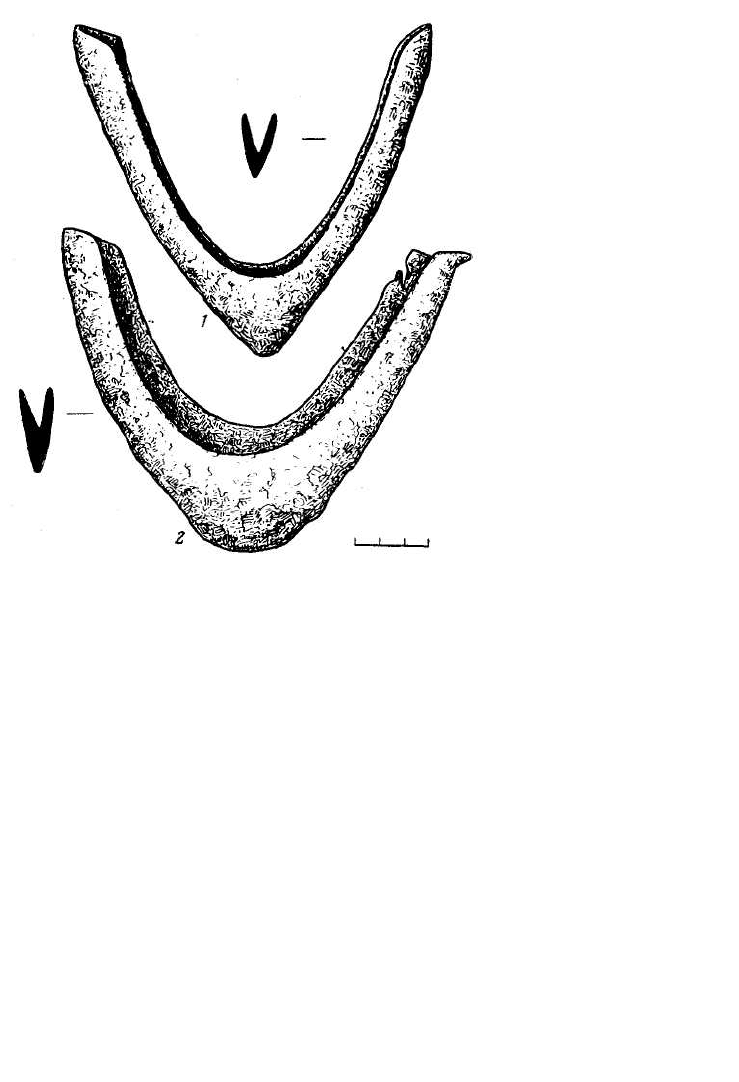

Рис. 2. Оковки лопат иг

окрестностей Менаелинска

Мотыжки варианта 2 отличаются хорошо выраженным обухом, круг-

лыми щековицами, сравнительно большим проухом (около 3,5 см) и более

крупными размерами (длина 15,6—16,5 см). На территории Волжской

Болгарии известны 3 таких мотыжки (рис. 1, 6)

22

. Близкие мотыжки встре-

чены на памятниках салтово-маяцкой культуры, где датируются первой

половиной X в.

23

, в славянском слое Саркела в памятниках Древней

Руси. Оба рассмотренных варианта мотыжек типа 2 в определенный период

сосуществуют, но первый представляется более ранним. На Средней Волге

мотыжки второго варианта появляются, по-видимому, с приходом бол-

гарских племен, которые, вероятно, были знакомы с ними еще до пере-

селения сюда.

К варианту 3 типа 2 проушных мотыг относится массивное орудие

размером 21x17,5 см с широким прямым лезвием (рис. 1,7)

24

. Близкая

по форме мотыга найдена на Правобережном Цимлянском городище

25

.

22

2-е Семеновское сел. (ИЯЛИ, Казань, шифр II Сем.—21—9); Атабаево, случайная на-

ходка (Штукенберг, A . A . Земледельческие орудия древних болгар.— Уч. гаи. Ка-

занск. ун-та (Казань), 1896, кн. VI—VII, табл. I, 18); случайная находка, местона-

хождение не известно (ЦМТР, .№ 5348, р. 46—3).

23

Михеев В. К. Клад железных изделий с селища салтовской культуры. — СА, 1968,

.№ 2, с. 298, рис. 1.

24

ЦМТР, экспозиция.

25

Ляпцшкин И. И. Памятники салтово-маяцкой культуры в басссйпе Дона. — МИА,

1952, 22, с. 117, рис. 10.

222

На Руси такие мотыги не известны. Все типы проушных мотыг имеют

небольшой изгиб внутрь рабочей части и так же, как и втульчатые, при-

креплены к рукоятке под небольшим острым углом.

Волжские болгары широко использовали и лопаты, которые, как

и в Древней Руси, были деревянными с железной оковкой по рабочему

краю. Три экземпляра таких оковок найдены в окрестностях г. Мензе-

линска Татарской АССР

26

. Они изготовлены из одной согнутой вдвое и

прокованной железной пластины, которой придана дугообразная форма.

С внутренней стороны оставлен желобок, в который вкладывалась дере-

вянная часть лопаты (рис. 2). Оковки для лопат, найденные на древнерус-

ских памятниках, обычно изготовлялись из двух железных пластин, для

более прочного скрепления с деревянной частью лопаты у них имелись

заклепки

27

. По этим признакам мензелинские оковки отличаются от древне-

русских. Наиболее ранние древнерусские оковки датируются XI в.

Такая датировка нам представляется вполне вероятной и для болгарских

находок. Возможно, в Волжской Болгарии деревянные лопаты с желез-

ной оковкой появились благодаря контактам с населением Древней Руси.

Ручные почвообрабатывающие орудия в Волжской Болгарии приме-

нялись, вероятно, для различных работ. Но в основном они использова-

лись для обработки огородов. О наличии огородов в Волжской Болгарии

могут свидетельствовать найденные при раскопках Билярского городища

в 1971—1974 гг. семена огурцов и капусты.

26

ЦМТР, № 5803—1Н, 7652 АЛ—251, 17565.

27

Колчин В. А. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси. — МИА,.

1956, № 32.

О ТРЕТЬЕМ СЛОЕ

И ПОЗДНЕЙ КЕРАМИКЕ ГОРОДИЩА

ВЕЛИКИЕ БОЛГАРЫ

Т. А. Хлебникова

Работами последних лет в центральной части городища

Великие Болгары

1

на раскопках XVI (1967 г.), XXX (1969 г.), XLVII

(1974 г.), в траншее I 1974 г., а также на северо-восточном мысу городища,

так называемом «Коптеловом бугре» (раскоп XLII, 1972 г.), были вскрыты

культурные напластования эпохи Казанского ханства со значительным

количеством керамики. Это — III слой стратиграфической шкалы горо-

дища. Он залегает под слоем русской деревни XVII—XIX столетий

(II слой) и выше напластований позднезолотоордынского времени второй

1

Начиная с 1938 г. и вплоть до своей кончины раскопками Болгарского городища ру-

ководил А. П. Смирнов.

половины XIV — начала XV в. (IV поздний слой), который завершается

слоем пожарища, характеризующего разгром города Болгара в 1431 г.

III слой был выделен стратиграфически еще в первое десятилетие ста-

ционарных исследований Болгарского городища и датировался первона-

чально только на этом основании. Специфический для него материал тогда

еще не был обнаружен в достаточном количестве. Поэтому он рассматри-

вался как слой погребенного чернозема

2

. Последующими работами на

верхнем плато городища (западнее его центра и на склоне высокой тер-

расы к р. Меленке) III слой местами прослеживался неоднократно

3

.

Отсутствие каких-либо находок заставило определить его как слой за-

пустения. На этом основании была высказана мысль, что жизнь города

после 1431 г. прекратилась

4

. Впрочем, исследователи полностью не от-

рицали наличия здесь в последующее время какого-то населения, что под-

твердилось раскопками в центральной и северо-восточной части городища

в 60—70-х годах.

В раскопках у Успенской церкви и в траншее, идущей от нее на вос-

ток, слой эпохи Казанского ханства был выявлен лишь в виде отдельных

западин над заплывшими рвами раннего города. Здесь он представлял

собой довольно однородную супесь серого цвета с углистыми прослойками

и имел мощность до 0,2 м. Иногда этот слой было трудно отграничить

от вышележащего II слоя (раскоп XVI 1967 г. к северо-востоку от апсиды

церкви)

5

, иногда такое отграничение удавалось (траншея I 1974 г.).

В раскопе XXX (1969 г.), заложенном к востоку от раскопа XVI, была

изучена часть подполья со спущенным в него срубом, дневной уровень

которого находился несколько выше слоя пожарища 1431 г., что дало

основание отнести это сооружение ко второй половине XV—XVI вв.

6

Восточнее Успенской церкви III слой прослежен местами в траншее I

1974 г. и в раскопе XLVII, к которому траншея примыкала западным кон-

цом. Мощность слоя эпохи Казанского ханства составляла здесь 0,22—

0,24 м. На Коптеловом бугре слой этого времени был отмечен на отдельных

участках еще в первые годы раскопок на городище

7

. В раскопе XLII

(1972 г.) III слой был четко зафиксирован на площади в 40 кв. м, причем

он выходил за пределы раскопа. Мощность его колебалась от 0,12 до 0,30 м

8

.

Вещевой материал слоя эпохи Казанского ханства сравнительно не-

многочислен и представлен практически только керамикой и костями

животных. Вероятно, как это и считал А. П. Смирнов, территория Болгар-

ского городища в рассматриваемый период была заселена очень слабо.

3

Смирнов А. П. Основные этапы истории города Болгара и его историческая топогра-

фия. — МИА, 1958, № 41, с. 309—311.

3

Там же, с. 309.

4

Смирнов А. П. Волжские булгары. М., 1951, с. 178, 196.

5

Краснов Ю. А., Смирнов А. П., Хлебникова Т. А. Новые данные по истории города

Болгара. — СА, 1969, № 1, с. 211.

6

Хлебникова Т. А. Исследование центра города Болгара в 1964—1970 гг. — В кн.:

Города Поволжья в средние века. М., 1974, с. 23.

1

Смирнов А. П. Основные этапы истории города Болгара, с. 309.

8

Аксенова И. А., Хлебникова Т. А. Исследование города Болгара. — АО 1972 г.

М., 1973, с. 152.

224

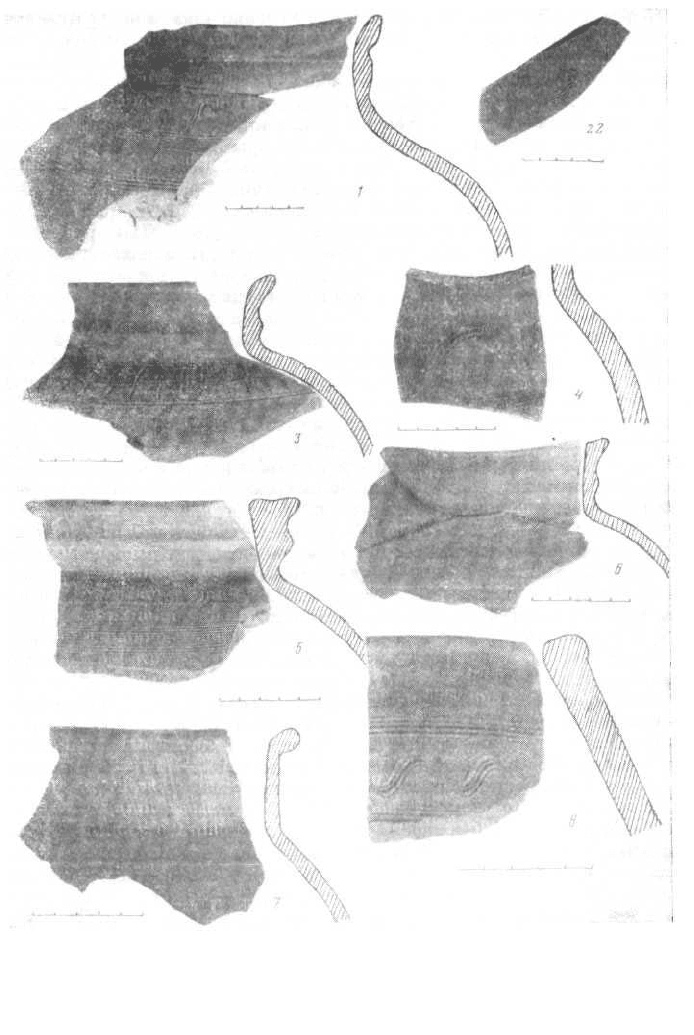

Керамический материал Болгарского городища эпохи Казанского

ханства представляет определенный интерес. Подавляющее большинство

найденной керамики (рис. 1—2) — гончарные сосуды различных форм.

Встречаются обломки лепных горшковидных сосудов, имеющих снаружи

следы подправки ножом. Большинство фрагментов гончарной посуды

характеризуется плотным, хорошо отмученным тестом. Имеются фраг-

менты с примесью шамота, поверхность которых бугристая, шероховатая.

Цвет сосудов красный и желто-красный, желтый, бурый, серый и черный.

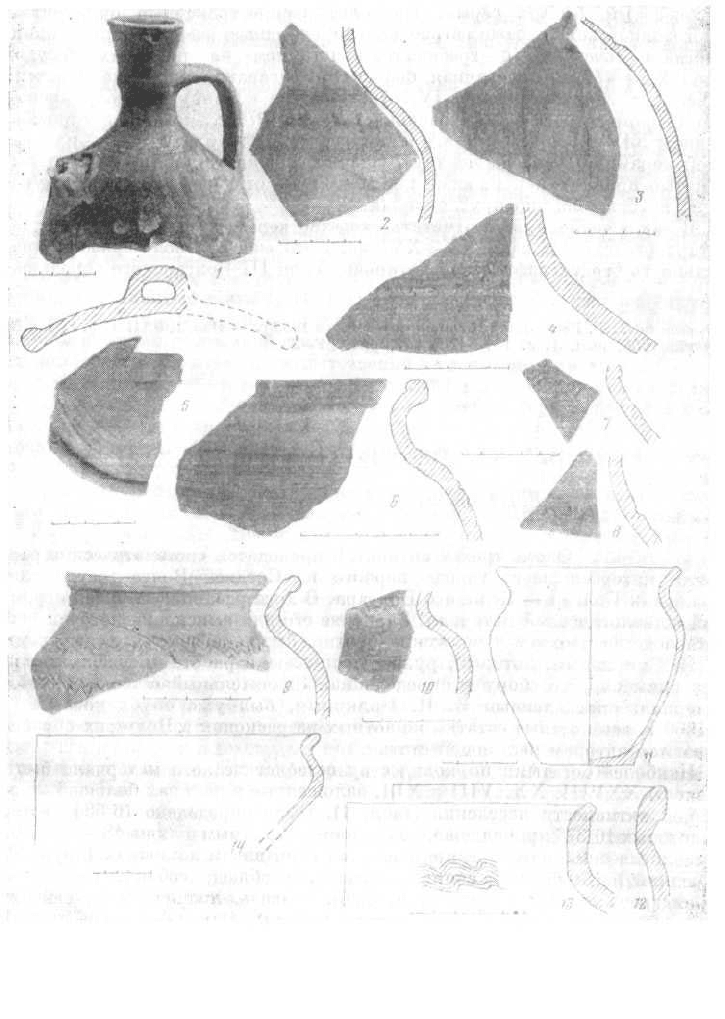

Формы сосудов разнообразны: это кувшины и кумганы (рис. 2, 1—4),

корчаги и корчажки (рис. 1), блюда и миски (рис. 2, 14), горшки, крышки

(рис. 2, 5—8). Лощение практически не наблюдается. Для орнаментации

характерны многорядные тонкие резные линии, горизонтальные, волно-

образные, арочные, а также в виде фестонов. На кувшинах и корчагах

такие линии часто сочетаются с гребенчатым и мелкозубчатым штампом.

На горшках и мисках встречен орнамент из неглубоких округлых ямоч-

ных вдавлений. Орнамент обычно наносился по плечикам сосудов. Лишь

на кувшинах изредка наблюдалась орнаментация по тулову в виде риф-

леного узора, а на горле — в виде вертикальных широких каннелирован-

ных углублений.

Рассмотренная керамика типологически близка болгарской посуде

золотоордынской эпохи, но имеет и определенные черты различия. Харак-

тер теста практически одинаков. Однако обжиг поздней посуды обычно

более сильный, поэтому черепки более плотные, а из-за недостаточно

хорошей промешанности теста — нередко расслаиваются. Значительно

больше, чем в слоях золотоордынского времени, встречается коричневой

керамики. Много бурой керамики, характеризующейся неровным и нека-

чественным обжигом. Имеется серая керамика, отличная от близкой по

тону болгарской посуды буроватым оттенком. Значительный процент

составляет желтая и красновато-желтая посуда, отличающаяся от бол-

гарской более светлым и «мягким» тоном. Только в слое III встречена чер-

ная «задымленая» посуда, не известная в напластованиях более раннего

времени.

Определенное своеобразие прослеживается в форме и орнаментации

посуды из III слоя. Так, корчаги при общем сходстве с болгарскими от-

личаются некоторыми деталями оформления профиля и пропорциями.

Имеются корчаги с низкой горловиной и утолщенным венчиком, напоми-

нающие болгарские домонгольского времени. Некоторые кувшины и кум-

ганы имеют сильно утоньшенное гордо, а на месте прикрепления верх-

ней части ручки — небольшое «вздутие». Горловины некоторых кувшинов

рифленые, что не характерно для поздней болгарской посуды, но часто

встречается на посуде домонгольского времени. В слое эпохи Казанского

ханства имеются крышки с петлеобразной ручкой, которые в более ран-

них слоях не были найдены. Орнаментация керамики слоя III характе-

ризуется более тонкими резными линиями, что отличает ее от керамики

золотоордынской эпохи, но сближает опять-таки с керамикой домонголь-

ского времени.

Другую часть керамики слоя II составляют кухонные горшки из

грубого теста с примесями шамота и песка. Поверхность их бугристая и

225

Рис. 1. Обломки корчаг из III слоя городища Великие Болгары

Рис. 2. Керамика III слоя городища Великие Болгары

шероховатая, лощения никогда не бывает. Цвет сосудов желтый, красно-

вато-желтый, бурый, серый. Наиболее распространенный орнамент —

многозонная волна, реже встречаются многозонньте резные тонкие линии,

иногда в сочетании с гребенчатым штампом на плечиках сосудов

(рис. 2, 9—13). Аналогичная посуда в Болгарах редка. Она отмечена

в верхних горизонтах слоя IV, относящегося к концу золотоордынской

эпохи (например, в соор. 1 раскопа XXXVI 1970 г., которое датировано

концом XIV—началом XV в.). Типологически она близка к так называ-

емой керамике «типа джуке-тау». Однако горшки из слоя III имеют вы-

тянутые пропорции и плоское дно в отличие от керамики «типа джуке-

тау», которая обычно круглодонная.

В заключение нужно отметить сходство керамики слоя III с посудой

татарского слоя Казани XV—XVI вв.

9

, что еще раз подтверждает пра-

вильность стратиграфической датировки слоя III Болгарского городища.

8

Калинин Н. Ф. Раскопка в Казанском Кремле в 1953 г. — Изв. КФАН, Сер. гуманит.

наук, 1955, вып. 1, с. 131—135, 147, рис. 21—23.

ФАУНА ДРЕВНЕГО ГОРОДА БОЛГАРА

А. Г. Петренко

Около трех десятилетий проводятся систематические рас-

копки интереснейшего города первого на Средней Волге государства

Волжских Болгар — Великого Болгара. В ходе раскопок получен огром-

ный остеологический материал. Значение его для выяснения истории жи-

вотноводства и охоты у волжских болгар было оценено в свое время

А. П. Смирновым, который, руководя полевыми работами, уделял боль-

шое внимание его сбору и определению. Значительный остеологический

материал, определенный В. И. Цалкиным, был уже опубликован

г

.

С 1966 г. все костные остатки животных из раскопок в Болгарах обраба-

тываются автором настоящей статьи.

Наиболее богатыми по количеству остеологического материала были

раскопы XXVIII, XXXVIII и XLI, заложенные в районах большой жиз-

ненной активности населения (табл. 1). Было определено 16 584 кости,

из которых 16 375 принадлежали домашним животным и лишь 43 — диким.

Остеологический материал принадлежал семи видам домашних (крупный

и мелкий рогатый скот, свинья, лощадь, верблюд, собака, кошка) и

11 видам диких животных (заяц, бобр, медведь, лисица, волк, сайган,

кабан, лось, северный олень, кулан, косуля). Основная масса костей

1

Цалкин В. И. Фауна из раскопок археологических памятников Среднего Поволжья.—

Труды Куйбышевской археологической экспедиции, т. II. — МИА, 1958, № 61.

228

является «кухонными остатками», вещественными свидетельствами жи-

вотноводства и охоты волжских болгар. Исключение составляют случайно

попавшие в культурный слой кости мелких грызунов, а также кошек

и собак.

Как по количеству определенных костей, так и особей крупный рогатый

скот занимает второе место в остеологическом материале, уступая по чис-

ленности лишь мелкому рогатому скоту. В целом за шесть полевых се-

зонов было определено 3753 кости этого вида, принадлежащих 282 особям.

Сохранность остатков плохая. Наиболее часто встречаются кости ниж-

него отдела конечностей и обломки нижних челюстей. Анализ состояния

зубной системы указывает, что основная масса животных (75%) заби-

валась на мясо в возрасте старше 3,5 лет. Единичные — трубчатые кости,

имевшие удовлетворительную сохранность (большие берцовые, пястные,

плюсневые), а также некоторые кости нижнего отдела конечностей (пя-

точная, таранная, фаланги I, II, III) позволяют считать, что рост круп-

ного рогатого скота в холке составлял 107,0—120,0 см. Изменчивость

наибольшей длины таранной кости, пяточной и больших фаланг сравни-

тельно велика и колеблется соответственно в следующих пределах: 54,0—

68,0 мм, 111,0—150,0 мм и 53,0—72,0 мм. Этот факт говорит о значитель-

ной неоднородности крупного рогатого скота. Хотя материал по краниоло-

гии более чем скромен, мы все же располагаем некоторыми данными из-

мерений мозговой части черепа, стержней рогов, которые подтверждают

мысль о разнообразии вида.

Отдельные большие фаланги даже визуально значительно выделяются

среди основной массы костей как по величине, так и по значительным

костным разращениям. Возможно, одной из причин появления такого

дефекта у животных было использование их при тяжелых работах, осо-

бенно на жестких каменистых дорогах.

На первом месте по числу костей особей стоят остатки мелкого рога-

того скота (11 195 костей от 970 особей). Среди них преобладают кости

овец. Если остатки крупного рогатого скота не превышают 23,8% от

общего числа остатков сельскохозяйственных животных (по особям),

то остатков мелкого рогатого скота намного больше — от 50,7 до 81,0%

на разных раскопах (табл. 2). Некоторое снижение числа особей этого

вида и увеличение остатков крупного рогатого скота наблюдается на рас-

копах, где наряду с золотоордынским слоем имеются более ранние слои,

которые, как правило, сильно нарушены (раскоп 42). Аналогичное явле-

ние было отмечено В. И. Цалкиным на материалах из раскопок 40-х—

50-х годов.

Говоря о значительном преобладании особей мелкого рогатого скота

в кухонных остатках, следует помнить о существенных различиях

в весе коров и быков, с одной стороны, овец и коз — с другой. При учете

этого станет ясно, что говядина и конина были основным продуктом

питания болгар.

Сохранность костей овец чрезвычайно плохая. Чаще всего встреча-

ются обломки черепа и нижних челюстей, составляющих

1

/

4

часть всех

остатков этого вида, а также лопатки и разбитые тазовые кости.

2

/

3

диа-

гностированных костей принадлежит молодилі особям и не пригодна

229

Таблица 1. Количество костей и особей различных видов животных из археологичес-

ких раскопок города Болгара

для подробных морфологических исследовании. Довольно интересны

хорошо сохранившиеся кости нижнего отдела конечностей, измерения

длины которых (в мм) мы приводим ниже (табл. 3). Значительная измен-

чивость размеров костей позволяет предполагать существование в Бол-

гарах овец, различающихся породными особенностями.

Остатки лощадей встречены в материалах всех раскопов городища,

а число зафиксированных костей (1286) и особей (159) подтверждает не-

маловажное значение лошадей в питании населения города. Среди име-

ющихся остатков нет ни одного целого черепа. Находки нижних челюстей

230