Ковда В.А., Розанов Б.Г. (ред.) Почвоведение. Часть 1 Почва и почвообразование

Подождите немного. Документ загружается.

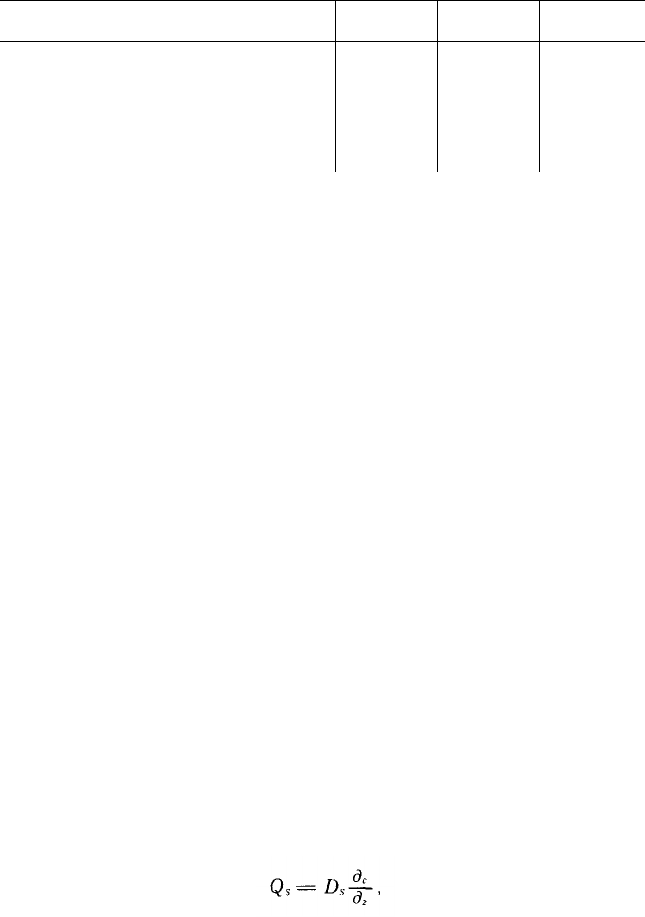

Таблица 29. Значения коэффициентов диффузии СО

2

в зависимости

от воздухосодержания почвы (данные Н. П. Поясова)

Почва

Р

В

, %,

D

а

, см

2

•с

D

S

,см

2

•с

Чернозем обыкновенный 61,6

0,161

0,0473

То же 37,3 0,160

0,0239

»

21,7 0,160

0,0160

Дерново-подзолистая

26,9 0,157

0,0123

То же 21,7 0,159

0,0160

»

6,7 0,158

0,0009

суточная и сезонная амплитуды колебаний температур воздуха,

суточная и сезонная амплитуды колебаний атмосферного давле-

ния, температурные градиенты на поверхности раздела почва —

атмосфера, турбулентность атмосферного воздуха, количество

осадков и характер их распределения, интенсивность и объем

испарения и транспирации воды;

2) физические свойства почвы - гранулометрический состав,

структура, состояние поверхности, плотность, количество и ка-

чество пор аэрации, температурный режим почв и режим их

влажности;

3) физические свойства газов — скорость диффузии, градиен-

ты концентраций газов в почвенном профиле и на границе разде-

ла почва — атмосфера, гравитационный перенос газов под дейст-

вием силы тяжести, способность к сорбции — десорбции на

твердой фазе, растворение в почвенных растворах и дегазация;

4) физико-химические реакции в почвах — обменные реакции

между почвенным поглощающим комплексом — почвенным раст-

вором — газовой фазой, реакции окисления — восстановления.

Основным механизмом массопереноса газов в почве, а также

газообмена между почвой и атмосферой является диффузия —

перемещение газов под действием градиента концентраций.

Остальные факторы тем или иным путем связаны с ней, либо

изменяя градиенты концентраций газов, либо изменяя свойства

среды, через которую идет диффузия. Конвективный (под дейст-

вием температурных градиентов), гравитационный (под действи-

ем силы тяжести) газопереносы, а также перенос газов при из-

менениях атмосферного давления имеют подчиненное значение.

Поток газообразного вещества (Q

s

), протекающего через

единицу площади почвенной пористой среды за единицу време-

ни, можно рассчитать, используя уравнение молекулярной диф-

фузии (первый закон Фика):

(29)

где Д — коэффициент диффузии газа в почве, см

2

•с; с — кон-

центрация газа в почвенном воздухе, мг/см

3

; z — глубина

слоя, см.

168

Коэффициент диффузии газа в атмосфере (D

a

) существенно

выше, чем в почвах (табл. 29). Разработано уравнение, связы-

вающее коэффициенты почвенной и атмосферной диффузии с

порозностью аэрации:

D

s

/D

a

= aP

b

a

, (30)

где а и b - эмпирические константы, характеризующие сложе-

ние среды, через которую идет диффузия. При расчетах скорости

диффузии необходимо вносить поправки на температуру, которые

в каждом конкретном случае имеют индивидуальные значения.

8.4. Состав почвенного воздуха

Современный состав земной атмосферы, по мнению В. И. Вер-

надского, имеет биогенную природу, причем огромную роль в

формировании атмосферы играет газообмен между ее приземным слоем

и почвой. Атмосферный воздух представляет собой смесь газов,

основную массу которой создают три — азот, кислород, аргон;

остальные газы присутствуют в незначительных количествах.

Ниже приведен состав атмосферного воздуха (по М. А. Другову,

А. В. Березкиной, 1981).

Попадая в почву, атмосферный воздух претерпевает значи-

тельные изменения. Например, парциальное давление диоксида

углерода (СО

2

) увеличивается в десятки, сотни и более раз и

становится более динамичным, чем в атмосферном воздухе

(табл. 30).

Таблица 30. Пределы изменений основных газов в почвенном воздухе пахотных

горизонтов в периоды активной вегетации

Почва

О

2

,

%

СО

2

, %

Иловато-болотная

11,9—19,4

1,1

— 8,1

Торфяно-глеевая

13,5—19,5

0,8—4,5

Дерново-подзолистая

18,9—20,4

0,2—1,0

Серая лесная

19,2—21,0

0,2—0,6

Чернозем обыкновенный

19,5—20,8

0,3—0,8

Чернозем южный

19,5—20,9

0,05—0,6

Каштановая

19,8 20,9

0,05—0,5

Серозем

20,1—21,0

0,05—0,3

Изменение состава почвенного воздуха происходит главным

образом вследствие процессов жизнедеятельности микроорганиз-

мов, дыхания корней растений и почвенной фауны, а также в

результате окисления органического вещества почв. Трансформа-

ция атмосферного воздуха в почве тем интенсивнее, чем выше ее

169

энергетический потенциал, биологическая активность, а также

чем более затруднительно удаление газов за пределы почвенного

профиля. Имеющиеся данные о динамике состава почвенного

воздуха дали возможность представить зависимость интенсив-

ности поглощения кислорода почвой из атмосферы (S

O2

) как

функцию многих факторов (В. Д. Федоров, Т. Г. Гильманов,

1980):

S

O2

= F (C

O2

,T

s

, W, R

s

F

s

, M

s

, H

s

...), (31)

где С

O2

— концентрация кислорода в почвенном воздухе; Т

s

—

температура почвы; W—влажность почвы; R

s

— содержание в

почве корней; F

s

— дыхание почвенных животных; M

s

— актив-

ность почвенных микроорганизмов; H

s

— содержание органиче-

ского вещества в почве.

В настоящее время задача идентификации этой функции в

целом не решена, хотя частные решения отклика S

O2

на отдель-

ные факторы найдены. Составление теоретической модели

трансформации и передвижения газов в пределах почвенного

профиля требует многофакторного анализа, многие параметры

которого в настоящее время не разработаны.

Макрогазы почвенного воздуха. К ним относятся азот, кисло-

род, диоксид углерода.

Азот. Прямых определений содержания молекулярного азота

в почвенном воздухе недостаточно для того, чтобы судить о

характере его поведения в почвенном профиле. Это связано с

тем, что методы его определения сложны и точность их низка.

Судя по определяемым концентрациям O

2

и СO

2

, содержание

азота в почвенном воздухе не на много отличается от атмосфер-

ного: и в почве азот является значительно преобладающим га-

зом. Исследования динамики содержания молекулярного азота

важны при изучении процессов азотфиксации, нитрификации и

денитрификации. Поэтому особый интерес представляет динами-

ка сопутствующих ему микрогазов — N

2

O, NO

2

. Диоксид азо-

та (IV), являясь промежуточным продуктом денитрификации,

эфемерен. Наиболее важным представляется изучение содер-

жания в почвенном воздухе и эманаций с поверхности почв

оксида азота (I), образование которого связывают с процесса-

ми денитрификации. Этот интерес связан с тем, что в научной

литературе существует мнение о фотохимическом влиянии оксида

азота (I) на озонный пояс Земли.

Кислород. Огромная роль кислорода в биосфере в целом и в

почвенном воздухе в частности общеизвестна. Достаточное со-

держание кислорода обеспечивает необходимый уровень микро-

биологической деятельности, дыхания корней растений и почвен-

ных животных, при этом в почве преобладают аэробные про-

цессы окисления. Дефицит кислорода угнетает развитие корне-

вых волосков, вызывает массовую гибель всходов растений,

провоцирует развитие болезнетворных микроорганизмов, вызы-

170

вающих корневую гниль. Полный анаэробный процесс, согласно

И. П. Гречину, начинается при снижении содержания кислорода

до 2,5%, однако длительное сохранение концентрации О

2

поряд-

ка 10—15% уже угнетает воздухолюбивые культуры. Содержа-

ние кислорода в почвенном воздухе контролирует окислительно-

восстановительный режим почв. Концентрации кислорода в поч-

венном воздухе различных почв в разные сезоны колеблются

в широких пределах от десятых долей процента до 21,0%.

Диоксид углерода (СО

2

). Существует мнение, что диоксид

углерода атмосферы на 90% имеет почвенное происхождение.

Процессы дыхания и разложения, непрерывно протекающие в

почвах, постоянно пополняют атмосферные запасы СО

2

. Биоло-

гическое значение этого газа многосторонне. С одной стороны,

он обеспечивает ассимиляционный процесс растений (искусствен-

ное повышение концентрации СО

2

в атмосфере теплиц вызывает

увеличение скорости фотосинтеза и дает 50 — 100%-ный прирост

урожая). В то же время избыток СО

2

в составе почвенного воз-

духа (более 3%) угнетает развитие растений, замедляет прорас-

тание семян, сокращает интенсивность поступления воды в рас-

тительные клетки. Таким образом, оптимальные уровни концен-

траций СО

2

в составе почвенного воздуха колеблются в пределах

0,3—3,0%. Однако конкретные сельскохозяйственные культуры

имеют, по-видимому, свои критические величины. Установление

граничных значений концентрации СО

2

для различных сельско-

хозяйственных культур с целью создания оптимальных условий

аэрации почв — важная научная проблема.

Велика почвенно-химическая и геохимическая роль диоксида

углерода. Вода, насыщенная СО

2

, растворяет многие труднораст-

воримые соединения — кальцит СаСО

3

, доломит СаСО

3

•MgCО

3

,

магнезит MgCО

3

, сидерит FeCО

3

. Это вызывает миграцию кар-

бонатов в почвенном профиле и в сопряженных геохимических

ландшафтах. Вынос (выщелачивание) карбонатов под действием

увеличивающейся концентрации С0

2

в почвенном воздухе и в

почвенном растворе называется процессом декарбонизации,

который обусловлен сдвигом влево равновесия

Са (НСО

3

)

2

= СаСО

3

+Н

2

О+СО

2

Этот процесс в настоящее время приобрел широкое распро-

странение в почвах активного орошения.

Концентрация СО

2

в почвенном воздухе колеблется обычно

от 0,05 до 10—12%. Однако в литературных источниках есть

сведения о накоплении диоксида углерода в почвенном воздухе

до 15—20% и более.

В процессах, характеризующихся нормальным кислородным

дыханием (Дк), происходит эквивалентный обмен О

2

на СО

2

:

Дк=Ссо

2

/Со

2

= 1. (32)

Однако существует целый ряд процессов, вызывающих отклоне-

171

ние в ту или иную сторону от нормального обмена. Так, при

разложении жиров и белков коэффициент дыхания существенно

ниже (0,7—0,8). Растворение СО

2

и связывание его в гидрокар-

бонаты могут снизить Дк в некоторых условиях до 0,2—0,3.

Разложение веществ, богатых кислородом, вызывает повышение

Дк>1. Возникновение очаговых анаэробных зон, в которых про-

дуцирование СО

2

может происходить без поглощения О

2

, дегаза-

ция почвенных растворов и грунтовых вод, разложение гидро-

карбонатов также вызывают увеличение коэффициента. Все эти

процессы в ту или иную сторону смещают коэффициент дыхания,

и в почвах он редко равен 1, хотя и близок к ней. Детальные

исследования кинетики превращений газов в пределах почвенно-

го профиля позволяют уточнить модель физико-химических и

биохимических процессов трансформации органического вещест-

ва в почвах.

Существует высокоинформативный показатель биологической

активности почв, так называемое «дыхание почв», которое харак-

теризуется скоростью выделения СО

2

за единицу времени с едини-

цы поверхности. Интенсивность «дыхания почв» колеблется от

0,01 до 1,5 г/(м

2

•ч) и зависит не только от почвенных и погодных

условий, но и от физиологических особенностей растительных

и микробиологических ассоциаций, фенофазы, густоты раститель-

ного покрова. «Почвенное дыхание» характеризует биологиче-

скую активность экосистемы в каждый конкретный период вре-

мени, и резкие отклонения от стандартных параметров дыхания

могут дать экологическую оценку процессам, вызывающим эти

отклонения.

Микрогазы. В научной литературе существуют немногочис-

ленные сведения о содержании в почвенном воздухе таких ком-

понентов, как N

2

О, NО

2

, СО, предельные и непредельные угле-

водороды (этилен, ацетилен, метан), водород, сероводород, ам-

миак, меркаптаны, терпены, фосфин, спирты, эфиры, пары орга-

нических и неорганических кислот. Происхождение микрогазов

связывают с непосредственным метаболизмом микроорганизмов,

с реакциями разложения и новообразования органических ве-

ществ в почве, с трансформацией в ней удобрений и гербицидов,

с поступлением их в почву с продуктами техногенного загрязне-

ния атмосферы. Концентрации микрогазов и летучих компонен-

тов зачастую не превышают 1•10

-9

—10

-12

%. Однако этого

может быть вполне достаточно для ингибирующего действия на

почвенные микроорганизмы и для снижения биологической ак-

тивности почв.

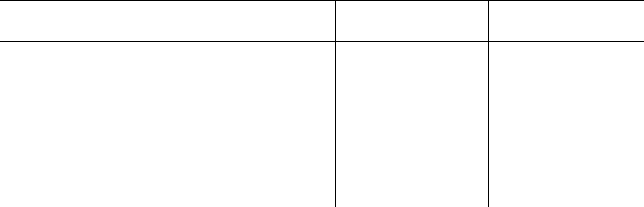

Состав почвенного воздуха имеет вертикальную стратифика-

цию, определяемую продуцированием и кинетикой газов в пре-

делах почвенного профиля. В поверхностных горизонтах, вслед-

ствие активного газообмена с атмосферой, отличия компонент

ного состава почвенного воздуха от атмосферного выражень

менее заметно, чем в нижележащих. Для большинства почв

характерен рост концентрации СО

2

в почвенном воздухе с глуби-

172

ной (рис. 30, а). Изолинии концентрации О

2

имеют обратный тип

распределения (рис. 30,6). При затрудненном газообмене с по-

верхности в биогенных горизонтах почв могут наблюдаться

избыточные концентрации СО

2

(рис. 30,в). В последнем случае

диффузия газов происходит по обе стороны от зоны максималь-

ного продуцирования и почвенная толща активно насыщается

СО

2

.

Рис. 30. Типы вертикального распределения концентраций СО

2

(а) и О

2

(б) в

почвенном воздухе при нормальном газообмене и СО

2

при затрудненном газооб-

мене (в)

Газообмен и концентрации газов в почвенном воздухе су-

щественным образом зависят от режима влажности и мощности

зоны аэрации (толщи почвы и грунта, расположенной выше

уровня грунтовых вод). Концентрации СО

2

и О

2

достигают экст-

ремальных значений в зоне капиллярной каймы грунтовых вод:

максимальная СО

2

и минимальная О

2

. При выходе капиллярной

каймы на поверхность корнеобитаемая биологическая активная

зона насыщается водой. При этом отмечаются острый дефицит

воздуха в почве, высокие концентрации СО

2

, низкие О

2

. Грунто-

вые воды, расположенные ниже 2,5 м, не оказывают заметного

влияния на состав почвенного воздуха.

8.5. Динамика почвенного воздуха

Динамика почвенного воздуха определяется совокупностью

всех явлений поступления, передвижения и трансформации газов

в пределах почвенного профиля, а также взаимодействием газо-

вой фазы с твердой, жидкой и живой фазами почвы. Так как

газовая фаза почвы весьма лабильна, динамика почвенного

воздуха имеет суточный и сезонный (годовой) ход. Кроме того,

почвенный воздух резко откликается на дополнительное поступ-

ление влаги в почву. Поэтому в орошаемых почвах наблюдается

специфическая динамика содержания и состава почвенного воз-

духа в связи с режимом орошения.

Суточная динамика определяется суточным ходом атмос-

ферного давления, температур, освещенности, изменениями ско-

рости фотосинтеза. Эти параметры контролируют интенсивность

диффузии (Д

s

), дыхания корней (R

s

), микробиологической ак-

173

тивности (M

s

), интенсивность

сорбции и десорбции (G

l,s

),

растворения и дегазации (S

l

).

Таким образом, концентрация

газов в составе почвенного

воздуха определяется как

C

l

= F(D

s

,R

s

,M

s

,G

l,s

,S

l

...). (33)

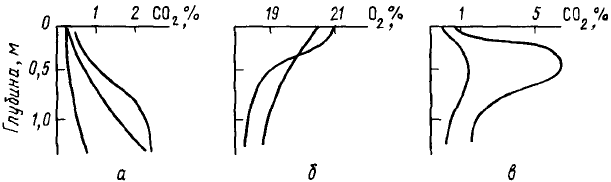

Суточные колебания соста-

ва почвенного воздуха затраги-

вают, как правило, лишь верх-

нюю полуметровую толщу поч-

вы. Амплитуда этих изменений

для кислорода и диоксида уг-

лерода не превышает 0,1 —

0,3%. Наиболее существенно в течение суток изменяется интен-

сивность почвенного дыхания (рис. 31).

Сезонная (годовая) динамика определяется годовым ходом

атмосферного давления, температур и осадков и тесно связанны-

ми с ними вегетационными ритмами развития растительности

и микробиологической деятельности. Годовой воздушный режим

включает в себя динамику воздухозапасов, воздухопроницае-

мости, состава почвенного воздуха, растворения и сорбции газов,

почвенного дыхания.

Динамика воздухозапасов (воздухосодержания) тесно свя-

зана обратной корреляционной связью с динамикой влажности

почв, и можно считать, что она является функцией распределе-

ния осадков. Динамика воздухопроницаемости определяется

также изменениями состояния поверхности почв от пахоты до

уборки и следующей пахоты

Сезонная динамика состава почвенного воздуха отражает

биологические ритмы. Концентрация диоксида углерода имеет в

верхней толще четко выраженный максимум в период наивысшей

биологической активности (рис. 32). В это время происходит

насыщение почвенной толщи углекислотой. По мере затухания

биологической деятельности происходит отток С0

2

за пределы

почвенного профиля. Концентрации кислорода имеют обратную

зависимость.

Этим же закономерностям подчинена и сезонная динамика

дыхания почв (рис. 33).

Поливы, резко изменяя термодинамические условия почвы,

вызывают существенные изменения воздухосодержания и состава

воздуха, а также интенсивности дыхания почв. Характер и амп-

литуда изменений тесно связаны с нормой поливов.

Поливы дождеванием нормой до 250—300 м

3

/га вызывают

слабые изменения в составе почвенного воздуха. Через 2—3 сут

система приходит в состояние динамического равновесия, прису-

Рис. 31 Суточная динамика выделе-

ния СО

2

с поверхности различных

почв, г/(м

2

•ч)

а — бурая псевдоподзолистая, б — черно

зем южный, в — бурая пустынно-степная

174

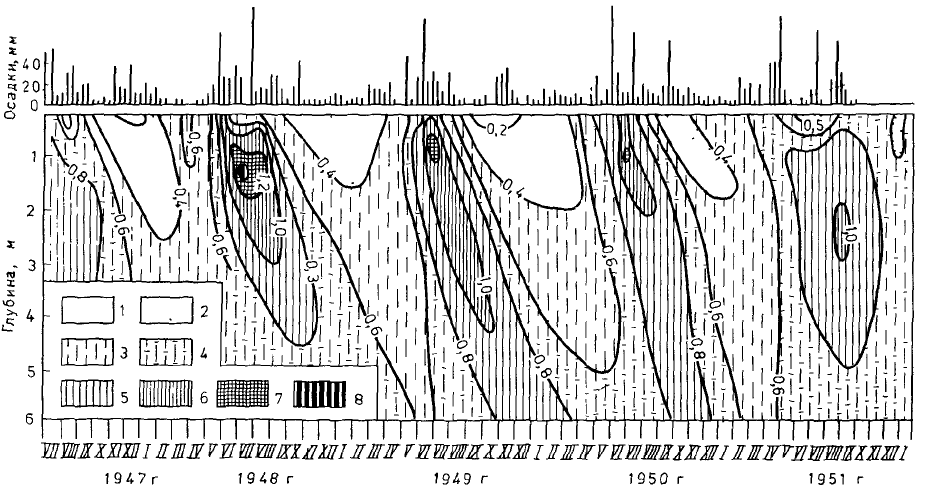

Рис 32 Многолетняя динамика содержания СО

2

(%) в почвенном воздухе типичного мощного чернозема ЦЧЗ

им Алехина (по В. Б. Мацкевич)

1 — < 0,2, 2 — 0,2—0,4, 3 — 0,4—0,6, 4 — 0,6—0,8, 5 — 0,8—1,0, 6 — 1,0—1,2, 7 — 1,2—1,4, 8 — > 1,4

175

щего данному типу почв и рас-

тительности в данном сезоне

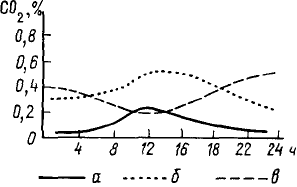

года. Поливы дождеванием

нормой 500—600 м

3

/га (на-

иболее распространенная нор-

ма вегетационных поливов в

черноземной зоне) вызывают

более существенные сдвиги в

составе почвенного воздуха

(рис. 34). При избыточных

поливах концентрация СО

2

до-

стигает более 2,0%, что небла-

гоприятно для развития возду-

холюбивых культур (овощи, плодовые). При этом снижается

в 5—10 раз скорость выделения СО

2

поверхностью почвы, т.е.

ассимиляционный аппарат растений работает в дефиците диокси-

да углерода.

Особенно резко изменяет компонентный состав почвенного

воздуха полив дождеванием с нормой около 1000 м

3

/га в услови-

ях активной вегетационной деятельности на почвах тяжелого

механического состава. В этих условиях концентрации О

2

умень-

шается до 10,0% и ниже, а СО

2

накапливается до 5—7%. В поч-

ве образуются микрозоны анаэробиозиса, и в почвенном воздухе

появляются аналитически уловимые концентрации микрогазов:

сероводород, метан, этилен, которые являются токсичными.

Кроме того, повышенные концентрации диоксида углерода в

прикорневых зонах вызывают снижение интенсивности поглоще-

ния воды корневыми волосками, т. е. снижается интенсивность

транспирации воды при высоком уровне физического испарения

влаги с поверхности почв. Все это уменьшает эффективность

поливов и требует разработки мероприятий, направленных на

оптимизацию водно-воздушного режима почв при орошении.

Глава девятая

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ

Поглотительной способностью почвы называется ее свойство

обменно либо необменно поглощать различные твердые, жид-

кие и газообразные вещества или увеличивать их концентрацию

у поверхности содержащихся в почве коллоидных частиц.

Учение о поглотительной способности почв разработано в

трудах К. К. Гедройца, Г. Вигнера, С. Маттсона, Е. Н. Гапона,

Б. П. Никольского, Н. П. Ремезова, И. Н. Антипова-Каратаева,

Н. И. Горбунова. Наиболее полно характеристика поглотитель-

ной способности почв изложена в работах К. К. Гедройца, кото-

рый выделил пять ее видов.

176

Рис 33 Сезонная динамика интен-

сивности выделения СО

2

южным

черноземом, кг/(га•ч)

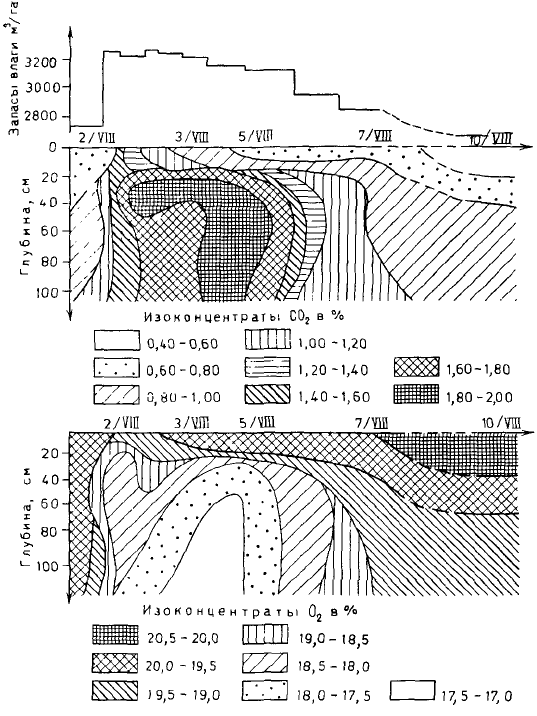

Рис. 34. Динамика состава почвенного воздуха южного чернозема при поливе

дождеванием нормой 500 м

3

/га

9.1. Виды поглотительной способности почв

1. Механическая поглотительная способность — это свойство

почв поглощать поступающие с водным или воздушным потоком

твердые частицы, размеры которых превышают размеры почвен-

ных пор. От размера и формы пор зависят крупность задержива-

емых частиц и глубина их проникновения в почву. Вода, проходя

сквозь почвенную толщу, очищается от взвесей, что позволяет

использовать это свойство почв и рыхлых пород для очистки

питьевых и сточных вод. При строительстве оросительных систем

свойство почв поглощать твердые частицы используется для

заиливания дна и стенок каналов в целях уменьшения потерь воды

на фильтрацию (кольматирование каналов, водохранилищ).

177